Правление Ивана Грозного

Начало правления

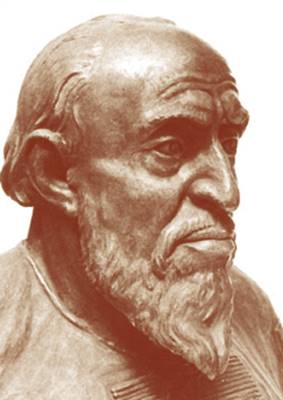

Иван IV Грозный (25 августа 1530, село Коломенское под Москвой - 18 марта 1584, Москва), князь Московский и всея Руси (с 1533 года), первый русский царь (с 1547 года), сын великого князя Василия III и Елены Васильевны Глинской.

Иван Грозный

Когда он родился, была сильная гроза, однако это было воспринято как доброе предзнаменование.

После смерти отца 3-летний Иван остался на попечении матери, умершей в 1538 году, когда ему было 8 лет. Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. Убийства, интриги и насилия, окружавшие его, способствовали развитию в нем подозрительности, мстительности и жестокости. Всю жизнь Иван боялся быть отравленным. Маленький Иван сохранил об этом времени самые тягостные воспоминания. В письме к Курбскому он писал: "Нас с братом Георгием начали воспитывать как иностранцев или как нищих. Какой нужды не натерпелись мы в одежде и в пище. Ни в чем нам воли не было, ни в чем не поступали с нами, как следует поступать с детьми. Одно припомню: бывало, мы играем, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершись о постель нашего отца, ногу на нее положив. Что сказать о казне родительской? Все расхитили лукавым умыслом, будто детям боярским на жалование, а между тем все себе взяли; из казны отца нашего и деда наковали себе сосудов золотых и серебряных, написали на них имена своих родителей, как будто бы это было наследованное добро... Потом на города и села наскочили и без милости пограбили жителей, а какие пакости от них были соседям, и исчислить нельзя; подчиненных всех сделали себе рабами, а рабов своих сделали вельможами; думали, что правят и строят, а вместо этого везде были только неправды и нестроения, мзду безмерную ото всюду брали, все говорили и делали по мзде".

16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание на царство великого князя Ивана IV.

Царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических сношениях с Западной Европой. Великокняжеский титул переводили как "принц" или даже "великий герцог". Титул же "царь" или совсем не переводили, или переводили как "император". Русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором Священной Римской империи.

Одним из сильных впечатлений царя в юности были "великий пожар" и Московское восстание 1547 г. В пожаре москвичи обвинили бабку Ивана по материнской линии, которую считали ведьмой. По городу разошелся слух, что бабка царя Анна Глинская, оборотясь птицей, летала по городу, "вымала сердца человеческие да клала в воду, та тою водою, ездячи по Москве, да кропила", от чего и был пожар. После убийства одного из Глинских, бунтовщики явились в село Воробьево, где укрылся великий князь, и потребовали выдачи остальных Глинских. С большим трудом удалось уговорить толпу разойтись, убеждая ее, что их в Воробьеве нет. Едва опасность миновала, царь приказал арестовать главных заговорщиков и казнить их. Этот случай сильно подействовал на молодого царя, заронив в него мысль о том, что народ может быть великой силой, которую потом Иван сможет использовать в своих интересах.

Реформы Избранной рады

Избранная рада – круг близких друзей Ивана Грозного, выполнявших функции исполнительной власти и ближайших советников царя.

С 1549 году вместе с Избранной радой (А.Ф. Адашев, митрополит Макарий, А.М. Курбский, священник Сильвестр) Иван IV провел ряд реформ, направленных на централизацию государства.

Земская реформа. В 1555-1556 была отменена система кормлений, когда землевладелец сам собирал налоги с земель и кормился за их счет. Вместе наместников появлялись выборные общественные властители им платили помогу – аналог современной зарплаты. Было ограничено местничество – система раздачи государственных постов (мест) в зависимости от знатности человека.

В 1549г. созван первый Земский собор - собрание представителей всех слоёв населения (кроме крепостных крестьян) Московского государства для обсуждения важнейших вопросов жизнедеятельности страны.

В 1550 г. принят новый Судебник Ивана IV. Судебник 1550 года развивает заложенные в Судебнике 1497 года тенденции государственного управления и судопроизводства. Усиливается закрепощение крестьян. Право перехода крестьян от одного хозяина к другому ограничено одним днем.

В 1550 году на смену пищальникам-ополченцам пришло стрелецкое войско – первое платное профессиональное войско в России, первоначально состоявшее из 3 тысяч человек. Стрельцов разделили на 6 «статей» (приказов), по 500 человек в каждой. Командовали стрелецкими «статьями» головы из детей боярских.

Стрельцы

В 1551 г. Стоглавый собор, принял сборник решений о церковной жизни "Стоглав".

В 1555 – 1556 годах Иван IV принял Уложение о службе, согласно которому определялось с какого количества земли сколько вооруженных холопов должен приводить с собой в ополчение помещик.

Опричнина

Знаменитый русский историк В.О.Ключевский как-то заметил об опричнине: "Учреждение это всегда казалось странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал".

В целом, все мнения историков можно свести к двум утверждениям: 1) опричнина была обусловлена личными качествами царя Ивана и не имела никакого политического смысла (В.О.Ключевский, С.Б.Веселовский, И.Я.Фроянов); 2) опричнина являлась хорошо продуманным политическим шагом Ивана Грозного и была направлена против тех социальных сил, которые противостояли его "самовластию".

В 1560 году умирает первая жена Ивана Анастасия, которая благотворно влияла на мужа, гася в нем вспышки гнева. Иван подозревал, что ее отравили, и очень тяжело перенес смерть супруги.

3 декабря 1564 года царь неожиданно для многих выехал из Москвы вместе с семьей в сопровождении заранее подобранных бояр и дворян. Взял он также с собой казну и "святости". После посещения Троице-Сергиева монастыря он направился в свою летнюю резиденцию - Александровскую слободу (ныне г. Александров в 100 км к северо-востоку от Москвы). Отсюда в начале января 1565 года Иван IV Грозный шлет в Москву две грамоты. В первой – адресованной боярам, духовенству и служилым людям - он обвинял их же в изменах и потворстве изменам, а во второй царь объявлял московским посадским людям, что у него "гневу на них и опалы никоторые нет". Послания царя, прочитанные на Красной площади, вызвали в городе огромное волнение. Московское "людье" потребовало, чтобы царя уговорили вернуться на престол, угрожая, что в противном случае они "государственных лиходеев и изменников" сами "потребят".

Через несколько дней в Александровской слободе Иван Васильевич принял делегацию духовенства и боярства и согласился вернуться на престол с условием, "что ему своих изменников, которые измены ему, государю, делали и в чем ему, государю, были непослушны, на тех опала своя класти, а иных казнити и животы их и статки иматп, а учинити емут на своем государстве себе опричнину, двор ему учинить себе и весь обиход особный".

Опричнина не была каким-либо новым делом, так назывался издавна удел, который князь выдавал своей вдове, или который оставался семье погибшего служилого человека "опричь" (кроме) другой земли.

Однако в данном случае опричнина означала личный удел царя. Остальная часть государства стала именоваться земщиной, управление которой осуществлялось Боярской думой. Политическим и административным центром опричнины стал "особый двор" со своей Боярской думой и приказами, частично переведенными из земщины. В опричнине была особая казна. Первоначально в опричнину была взята тысяча (к концу опричнины - уже 6 тысяч) в основном служилых людей, но были и представители некоторых старых княжеских и боярских родов. Для опричников вводилась особая форма: к шеям своих лошадей они привязывали собачьи головы, а у колчана со стрелами - метлу. Это означало, что опричник должен грызть "государевых изменников" и выметать измену.

Обычно считается, что в опричнину были взяты территории, где господствовало княжеско-боярское землевладение. Выселение оттуда крупных землевладельцев на земли земщины, таким образом, подрывало их экономическую базу и ослабляло их позиции в политической борьбе. Опричная часть была выделена и в Москве. Причем, часть землевладельцев этих земель просто перешла в опричнину.

Второе значения слова «Опричнина» - время террора и репрессий с 1565 по 1572 гг. В тот период около Ивана оказываются новые люди. Всего известно 1200 имен опричников, самым известным из которых был Малюта Скуратов Бельский. Опричное войско имело специальную экипировку. К коням опричников были привязаны собачья голова и метла как символ того, что опричник «грызет измену и выметает ее». Однако это войско было скорее карательным, а боеспособность его была низка. Поэтому в военных действиях оно не имело успехов.

Выступление Ивана Грозного и опричников против старых удельных институтов достигло своего апогея в 1569-1570 годах. Церковные иерархи не поддерживали опричную политику. Митрополит Афанасий удалился в монастырь, а сменивший его Филипп Колычев выступил с обличениями опричнины. Он был низложен, заточен в монастырь.

Во время Новгородского похода в декабре 1569 года Малюта Скуратов задушил в тверском Отроческом монастыре митрополита Филиппа (Колычева Федора Степановича). Однако факт низложения митрополитов и других церковников еще не свидетельствует об ослаблении позиции церкви в целом.

В 1572 году опричнина была отменена: "государь опричнину оставил". Свою роль сыграло нашествие на Москву в 1571 году крымского хана Девлет-Гирея, которого опричное войско не смогло остановить; были пожжены посады, огонь перекинулся в Китай-город и Кремль. Крымский хан, неожиданно появившись под Москвой со 120-тысячным войском, заставил Ивана Грозного бежать из Москвы в Александровскую слободу, оттуда - в Ростов. 24 мая 1571 года Москва была сожжена, за исключением Кремля. Количество погибших в огне составило несколько сот тысяч человек, до 150 тысяч татары увели в плен. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что изменена была лишь вывеска, а опричнина под именем "государева двора" продолжала существовать и далее. Другие историки считают, что Иван IV попытался вернуться к опричным порядкам в 1575 года, когда вновь получил во владение "удел", а остальной территорией поставил управлять крещеного татарского хана Симеона Бекбулатовича, который назывался "великим князем всея Руси", в отличие от просто "князя московского". Не пробыв и года на престоле, хан был сведен с великого княжения. Все вернулось на свои места.

Внешняя политика

Присоединение Казанского ханства к Русскому государству.

В конце 1548 года царь совместно с митрополитом пошли в поход на татар, однако он был настолько неорганизован, что затянулся до начала марта 1549 года, и «полководцы» вернулись в Москву с пустыми руками. Повторили поход зимой 1550 года, снова во главе с самим царем и ... снова неудачно.

После этих столь неудачных походов в Москве была составлена широкая и серьезная программа завоевания Казанского ханства. В ее разработке участвовали знатоки военного дела того времени, государственные и церковные деятели с приглашением специалистов из Западной Европы, а также тех казанцев-перебежчиков, которые хорошо знали сильные и слабые стороны военно-государственного устройства Казанского ханства. Для осады Казани в 1551 году была построена крепость Свияжск. Это был уникальный случай в истории русского градостроительства. Предварительно срубленный за тысячу километров, в лесах центральной Руси, он был разобран, доставлен на плотах по Волге к устью реки Свияги (в 25 км от Казани) и заново собран здесь всего за 4 недели. Свияжская крепость стала первоклассным фортификационным сооружением своего времени.

На 2 октября 1552 года было назначено общее наступление на Казань. Накануне провели сильную артподготовку. У Аталыковых и Ногайских ворот одновременно произошли два мощнейших взрыва — в общей сложности там было заложено 48 больших бочек пороха. Во главе защитников города стояли Ядигер-хан и Кул Шариф, глава всех мусульман страны. Сеид пал в бою, к полудню был взят в плен Ядигер. Самым последним оплотом казанцев стал «Царев двор», где собралось до 10 тысяч оставшихся в живых воинов-татар. Последние 6 тысяч татар прорвались из крепости к Казанке, но встретились с новыми силами из соединения Курбского.

Последнего казанского хана Ядигера увезли в Москву и крестили под именем Симеона. Были уничтожены правительство и войско, ликвидированы все государственные структуры. Управлять Казанью был поставлен московский наместник Горбатый-Шуйский.

Татарское население было выселено за пределы городского посада. Началась его насильственная христианизация. К концу XVI века основным местом жительства татар стала Татарская слобода.

Присоединение Астраханского ханства

Поход на Астрахань начался весной 1554 г. На суда («галеры», по выражению князя A.M. Курбского) погрузилось войско в 30000 человек под командованием, как пишет С.М. Соловьев, князя Ю. Пронского-Шемякина и вятские служилые люди под началом князя А. Вяземского. По A.M. Курбскому и Н.М. Карамзину, войском командовали князь Ю. Пронский и «спальник» (постельничий) И. Вешняков.

Авангард кн. Вяземского, как писал Ивану Грозному Ю.И. Пронский, наголову разбил встреченный им отряд астраханцев и захватил пленных. Дервиш-Али, обязался платить царю 40000 алтын и 3000 рыб в год, не препятствовать русским рыболовам, а царь брал на себя заботу, в случае необходимости, подыскать астраханцам нового хана.

Весной 1556 г. новый поход на Астрахань возглавили стрелецкие головы И. Черемисинов и Т. Тетерин, казачий атаман Колупаев и начальник вятчан Писемский. Но еще до их прибытия на город успешно напал атаман Л. Филимонов, разогнавший всех жителей, хотя от пленных было известно, что из Крыма в Астрахань прибыло 700 татар и 300 янычар с пушками. Вступив в город, стрельцы и казаки укрепили его и отправились к морю, где нашли и уничтожили астраханские суда. Так завершилось покорение Астрахани. На этот раз ханство ликвидировалось, территория его включалась в состав России. Все население: князья, мурзы, шейхи и «вся чернь Астраханской земли» принесли присягу царю на верность.

Ливонская война (1558 – 1583)

Ливонская война стала "делом всей жизни" Ивана IV Грозного (И.И.Смирнов. Непосредственным поводом к началу Ливонской войны послужил вопрос о "юрьевской дани" (Юрьев, впоследствии названный Дерпт (Тарту), основал еще Ярослав Мудрый). Согласно договору 1503 года за него и прилегающую территорию должна была уплачиваться ежегодная дань, что, однако, не делалось. К тому же Орден заключил в 1557 году военный союз с литовско-польским королем. В январе 1558 году Иван IV двинул свои войска в Ливонию. Начало воины принесло ему победы: были взяты Нарва и Юрьев.

Угроза полного разгрома заставила ливонцев просить перемирия. В марте 1559 года оно было заключено сроком на полгода. Начавшиеся в 1560 году военные действия принесли Ордену новые поражения: были взяты крупные крепости Мариенбург и Феллин, в плен попал сам магистр Ордена Фюрстенберг. Результатом компании 1560 года стал фактический разгром Ливонского ордена как государства. Земли его перешли под власть Польши, Дании и Швеции, а последний его магистр - Кетлер - получил лишь Курляндию, да и то находившуюся в зависимости от Польши.

Таким образом, вместо слабой Ливонии у России оказалось теперь три сильных противника.

В 1568-1569 годах война принимает затяжной характер. А в 1569 году на сейме в Люблине состоялось объединение Литвы и Польши в единое государство - Речь Посполитую, с которой в 1570 году удалось заключить перемирие на три года.

Польша подняла на Россию крымского хана, который в 1571 году добрался до Москвы, но в 1572 году был отбит от Оки.

В 1572 году умер Сигизмунд-Август, и Иван выставил свою кандидатуру на польский престол, ставший избирательным, но избран был французский принц Генрих Анжуйский, а после его отъезда из Польши - Стефан Баторий (1576), который возобновил войну, вернувшую Польше все завоевания.

В 1579 году возобновила военные действия Швеция, а Баторий возвратил Полоцк и взял Великие Луки. В августе 1581 года началась осада Баторием Пскова.

В январе 1582 года в Яме-Запольском (недалеко от Пскова) было заключено 10-летнее перемирие с Речью Посполитой. Россия отказывалась от Ливонии и белорусских земель, но ей возвращались некоторые пограничные русские земли.

В мае 1583 года заключается 3-летнее Плюсское перемирие со Швецией, по которому уступались Копорье, Ям, Ивангород и прилегающая к ним территория южного побережья Финского залива. Русское государство вновь оказалось отрезанным от моря.

Сибирь

В начале XIII века юг Сибири вошел в состав Монгольского государства

Еще в 1555 году сибирский хан Едигер признал зависимость от Московского государства; Иван Грозный принял титул "всея Сибирской земли повелитель". Но в1570-е годы хан Кучум отказался признавать власть московского царя и предпринял несколько нападений на русские земли. Тогда в 1581 году начинается поход отряда Ермака в Сибирское ханство.

Происхождение Ермака неизвестно в точности, существует несколько версий. По одному преданию, он был родом с берегов реки Чусовой. Благодаря знаниям местных рек, ходил по Каме, Чусовой и даже переваливал в Азию, по реке Тагил, пока не забрали служить-казачить (Черепановская летопись), по другому — уроженцем Качалинской станицы на Дону (Броневский). В последнее время всё чаще звучит версия о поморском происхождении Ермака (родом «з Двины з Борку»), вероятно имелась в виду Борецкая волость, центр которой существует по сей день — деревня Борок Виноградовского района Архангельской области.

1 сентября 1581 года дружина казаков под главным начальством Ермака выступила в поход за Каменный Пояс (Урал) из Нижнего Чусовского Городка.

Инициатива этого похода, по летописям Есиповской и Ремизовской, принадлежала самому Ермаку, участие Строгановых ограничилось вынужденным снабжением казаков припасами и оружием. По свидетельству Строгановской летописи (принимаемому Карамзиным, Соловьёвым и другими), Строгановы сами позвали казаков с Волги на Чусовую и отправили их в поход, присоединив к отряду Ермака (540 человек) 300 ратных людей из своих владений.

Казаки поднялись на стругах вверх по Чусовой и по её притоку, реке Серебряной, до сибирского волока, разделяющего бассейны Камы и Оби, и по волоку перетащили лодки в реку Жеравлю (Жаровлю). Здесь казаки должны были зазимовать (Ремезовская летопись). Во время зимовки, согласно книге Режевские сокровища, Ермак отправил отряд сподвижников разведать более южный путь по реке Нейва. Но татарский мурза разгромил разведывательный отряд Ермака. На месте, где жил тот мурза ныне находится знаменитое своими самоцветами село Мурзинка.

Лишь весной 1582 года, по рекам Жеравле, Баранче и Тагилу, выплыли в Туру. Два раза разбили они сибирских татар, на Туре и в устье Тавды. Кучум выслал против казаков Маметкула, с большим войском, но 1 августа и это войско было разбито Ермаком на берегу Тобола, при урочище Бабасан. Наконец, на Иртыше, под Чувашевым, казаки нанесли окончательное поражение татарам в битве при Чувашевом мысу. Кучум оставил засеку, защищавшую главный город его ханства, Сибирь, и бежал на юг, в Ишимские степи.

26 октября 1582 года Ермак вступил в покинутый татарами город Сибирь (Кашлык). Через четыре дня ханты с р. Демьянка, правого притока нижнего Иртыша, привезли в дар завоевателям пушнину и съестные припасы, главным образом рыбу. Ермак «лаской и приветом» встретил их и отпустил «с честью». За хантами потянулись с дарами местные татары, бежавшие ранее от русских.

В декабре 1582 года военачальник Кучума, Маметкул, истребил из засады один казацкий отряд на Абалацком озере, но 23 февраля казаки нанесли новый удар Кучуму, взявши в плен Маметкула на реке Вагае.

Лето 1583 года Ермак употребил на покорение татарских городков и улусов по рекам Иртышу и Оби, встречая везде упорное сопротивление, и взял остяцкий город Назым. После взятия города Сибирь (Кашлык) Ермак отправил гонцов к Строгановым и посла к царю — атамана Ивана Кольцо.

6 августа 1585 года погиб Ермак. Он шёл с небольшим отрядом в 50 человек по Иртышу. Во время ночёвки в устье реки Вагай Кучум напал на спящих казаков и истребил почти весь отряд. Согласно одной легенде, мужественно сопротивлявшийся атаман был обременен своими доспехами, в частности, подаренным царем панцирем, и, пытаясь доплыть до стругов, утонул в Иртыше. Согласно татарским преданиям, Ермак был смертельно ранен копьем в горло татарским богатырем Кутугаем.

Казаков оставалось так мало, что атаман Мещеряк должен был выступить обратно на Русь. После двухлетнего владения казаки уступили Сибирь Кучуму, чтобы через год вернуться туда с новым отрядом царских войск.

http://rulers.narod.ru/grozny/grozny.htm - Иван Грозный, Всемирная история в лицах

http://baskerville.narod.ru/history/ivan4.html - основные моменты жизни Ивана Грозного

http://www.c-cafe.ru/days/bio/4/076.php - Иван Грозный

http://www.calend.ru/event/5367/ - памятные даты, присоединение Казани

http://istoriya-ru.ucoz.ru/publ/istorija_rossii/prisoedinenie_kazanskogo_khanstva/2-1-0-51 - Взятие Казани, много интересных статей по всей истории

http://www.rusempire.ru/voyny-rossiyskogo-gosudarstva/-kazanskie-pohody-ivana-iv-groznogo.html – История государства Российского

http://www.astrakhan.ru/history/read/24/ - присоединение Астрахани, история Астахани

http://new.chronologia.org/volume1/gor.html - присоединение Сибири к России

http://www.emc.komi.com/04/003/09/001.htm - присоединение Сибири к России

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.