Павлов Александр Константинович, -

генеральный директор МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС»,

президент КАО МАНЭБ г. Петрозаводск

(Российская Федерация, Северо-западный Федеральный округ,

Республика Карелия, г. Петрозаводск), -

доктор педагогических наук, профессор,

член-корреспондент, академик МАНЭБ,

Заслуженный деятель науки РФ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проведенная нами научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа позволила обратить внимание на то, что образовательная область «Безопасность жизнедеятельности человека», как универсальная учебная дисциплина, изучает проблемы безопасного пребывания человека в окружающей среде в процессе разных видов его деятельности.

Изучение образовательной области «Безопасность жизнедеятельности человека» направлено на формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний, умений, компетенций и компетентностей, распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.

Тематически содержание данной образовательной области включает в себя три основных раздела:

- безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;

- основы военной службы.

Главная задача образовательной области «Безопасность жизнедеятельности человека» видится не в подготовке обучающихся к экстремальным ситуациям, а в укреплении их духовного, физического и психического здоровья, на основе чего и должна складываться безопасная жизнедеятельность.

Совершенствование образовательной области «Безопасность жизнедеятельности человека» предусматривает также предложение концепции формирования личности гражданина, личности безопасного типа, активность которой была бы направлена на безопасные способы самореализации индивидуальных возможностей существования. При этом рассматриваются индивидуальная, национальная и глобальная системы безопасности как единая многоуровневая структура, которая должна стать ключевой для данной образовательной области.

В центре внимания образовательной области «Безопасность жизнедеятельности человека» как самоцель развития общества. Вся совокупность видов человеческой активности образует понятие деятельности. Как раз деятельность и выделяет человека от других живых существ, она является специфически человеческой формой активности, необходимым условием существования человеческого общества. Формы деятельности разнообразны. Они охватывают практические, интеллектуальные и духовные процессы, которые протекают в быту, общественной, культурной, производственной, научной и других областях жизни.

Деятельностью занимаются все - дети, взрослые, люди, преклонных лет, потому безопасность жизнедеятельности имеет отношение ко всем людям. Безопасность - это состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью исключается проявление опасностей. Безопасность - это цель, а безопасность жизнедеятельности - средства, пути, методы её достижения.

Актуальность образовательной области «Безопасность жизнедеятельности человека» ещё больше растёт в связи с тем, что ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности, любая деятельность потенциально опасна. Эта образовательная область призвана:

· способствовать воспитанию у человека сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих во всех сферах отношений;

· создать благоприятные условия жизнедеятельности людей на определенной территории;

· учить прогнозировать возможную обстановку и принимать грамотные решения в условиях чрезвычайных ситуаций относительно защиты от их возможных негативных последствий.

Безопасность жизнедеятельности человека базируется на достижениях таких дисциплин, как инженерная психология, физиология человека, охрана труда, экология, эргономика, экономика и тому подобное. Безопасность жизнедеятельности особенно актуальна в настоящий момент, во время научно-технического прогресса. Кроме того, изменения, которое происходит в нашей стране сегодня: частные предприятия, приватизация, кооперация, рыночные отношения, инфляция и так далее, способные заострить проблемы безопасности жизнедеятельности человека. В настоящий момент сокращаются научные исследования проблем безопасности.

Задача образовательной области «Безопасность жизнедеятельности человека» заключается и в чётком понимании опасных факторов в ситуациях, которые возникают как в среде обитания человека, так и в среде учёбы и труда.

Преподавание образовательной области «Безопасность жизнедеятельности человека» имеет целью:

· изучение структуры, содержания и взаимосвязи жизнедеятельности человека, со средой труда и обитания;

· определение факторов, причин и параметров, которые способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций;

· определение принципов и способов защиты людей в условиях повседневной жизни, а также в условиях чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, дальнейшее развитие и совершенствование образовательной области «Безопасность жизнедеятельности человека» связано с переносом главной цели данной области с изучения опасностей и методов защиты от опасностей на воспитание культуры безопасности человека, раскрывающейся в особенностях познания и воспроизводства отношений безопасного бытия. Культура безопасности как компонент общей культуры представляет собой способы жизнедеятельности человека в области обеспечения безопасности, результаты этой жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в сфере данной образовательной области.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях

Образовательная область

«Безопасность жизнедеятельности человека»

за счёт времени вариативной части базисного учебного плана

Пояснительная записка

Модернизация российского образования предполагает не только масштабные структурные, институциональные, организационно-экономические изменения, но в первую очередь - значительное обновление содержания общего образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны.

За 15-летний период существования учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности » (ОБЖ) накоплен немалый опыт преподавания данного учебного предмета. Произошла определенная коррекция содержания общего образования в сторону более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Разработаны учебно-методическая литература и учебно-методические комплекты. Более чем в 40 вузах страны открыта новая специальность «Безопасность жизнедеятельности», квалификация – учитель безопасности жизнедеятельности. Подготовлены научные и педагогические кадры, в том числе доктора наук и кандидаты наук. Во многих общеобразовательных учреждениях страны учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности » преподается за счет времени вариативной части базисного учебного плана с 1 по 11 класс как региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения. Фактически закладывается фундаментальность содержания и психолого-педагогических технологий ОБЖ, формирующих личность гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среде.

Вместе с тем единый подход к организации образовательного процесса по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», к определению его роли и месту в период модернизации образования в органах управления образованием субъектов Российской Федерации и общеобразовательных учреждениях на должном уровне не осуществляется. Причинами данного положения дел являются:

• отсутствие чёткой прогностической работы, опирающейся на анализ современного состояния и содержания безопасности жизнедеятельности как учебной и научной дисциплины;

• низкий уровень развития содержания и методологии учебного предмета в системе общего образования, недостаточность использования современных педагогических технологий как составной части обучения и воспитания обучающихся;

• фрагментарность подхода к преподаванию ОБЖ/БЖД в общеобразовательных учреждениях на региональном уровне, отсутствие четкого комплексного и тематического планирования образования обучающихся в области безопасности жизнедеятельности;

• отсутствие конкретных требований к уровню подготовки обучающихся на региональном уровне, детализирующих результаты освоения обязательного минимума образовательного стандарта по ОБЖ/БЖД и свидетельствующих об их способностях обеспечить личную безопасность в повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, постоянном совершенствовании своих знаний и умений в этой области.

Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи органам управления образованием субъектов Российской Федерации, методистам, преподавателям-организаторам и учителям ОБЖ/БЖД в планировании и организации учебно-воспитательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности с учётом системного подхода к обеспечению личной, общественной и государственной безопасности. Они выполняют три основные функции:

• информационно-методическую, которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета ОБЖ/БЖД;

• организационно-планирующую, которая предусматривает введение дополнительных часов на преподавание ОБЖ/БЖД за счёт времени вариативной части базисного учебного плана, структурирование учебного материала по ступеням обучения общего образования, определение его количественных и качественных характеристик;

• методическую, которая позволяет преподавателям-организаторам и учителям ОБЖ/БЖД, учителям-предметникам, привлекающимся к проведению занятий по ОБЖ/БЖД, реализовать собственный подход в части тематического планирования курса и структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, а также выбора путей формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития и социализации обучающихся.

1. Общие положения

1.1.Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая, непрерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья.

1.2.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности человека» реализует основные положения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности.

![]() 1.3. Главной целью

подготовки обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности является

подготовка человека к успешным действиям по обеспечению безопасности личности,

общества, государства.

1.3. Главной целью

подготовки обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности является

подготовка человека к успешным действиям по обеспечению безопасности личности,

общества, государства.

Общими задачами выступают:

• вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими знаниями в объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной и государственной безопасности в жизни и способов личной подготовки к их решению;

• развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и

педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей и преодолении их трудностей;

• повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в успех при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями;

• формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умение систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни;

• формирование установок на совместные, согласованные действия при попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений совместных действий и оказания само- и взаимопомощи;

• совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности; формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и Концепцией национальной безопасности Российской Федерации.

1.4.Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени общего образования изложены в обязательных минимумах содержания общего образования и федеральном компоненте государственного образовательного стандарта.

1.5.Основные цели и задачи органов управления образованием субъектов Российской Федерации в преобразовании и дальнейшем развитии ОБЖ/БЖД на всех ступенях общего образования должны определяться исходя из государственной и общественной потребности в организации

целенаправленного, непрерывного обучения в области безопасности жизнедеятельности, условий обеспечения региональной и индивидуальной

безопасности каждого жителя России, национальной безопасности страны, безопасности мирового сообщества, из оценки имеющегося содержания общего образования, а также в соответствии с направлениями модернизации общего образования.

1.6.В современных условиях не снижающейся динамики угроз и опасностей для человека от собственной жизнедеятельности в бытовой, социальной, природной и техногенной сферах организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях должна строиться с учетом повышения требований к содержанию учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности человека» и его освоения обучающимися, что может быть достигнуто непрерывностью обучения на всех ступенях общего образования и выделением дополнительных часов на преподавание ОБЖ/БЖД за счёт времени вариативной части базисного учебного плана (регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения).

1.7.Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения следует рассматривать как дополнение и расширение федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по ОБЖ/БЖД для всех ступеней общего образования.

2. Определение содержания общего образования по основам безопасности жизнедеятельности за счёт времени вариативной части базисного учебного плана.

2.1. Определение содержания и распределение тематики ОБЖ/БЖД по ступеням и учебным годам общего образования за счёт времени вариативной части базисного учебного плана должно соответствовать возрастным особенностям и возможностям обучающихся по освоению материала с учётом региональных и местных особенностей, а также особенностей уровней безопасности:

а) первый уровень (1-4 классы) - безопасность школьника;

б) второй уровень (5-9 классы) - безопасность личности;

в) третий уровень (10-11 классы) — безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства.

2.2. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования предусматривает изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир». При этом на изучение основных вопросов безопасности жизнедеятельности в курсе «Зеленый дом» автора А. А. Плешакова отведено более 25 часов, в курсе «Природа и люди» автора З.А. Клепиной - более 20 часов, в курсе «Окружающий мир» автора Н.Ф. Виноградовой - более 25 часов, в курсе «Мир и человек» автора А.А. Вахрушевой - более 15 часов.

Формирование у младших школьников системных знаний о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах и опасностях в сфере жизнедеятельности школьника, приемах и правилах самозащиты и поиска своевременной помощи со стороны взрослых (в том числе по телефону), об обеспечении безопасности собственных действий и предотвращения опасных ситуаций и конфликтов дома, в школе, на улице, в общественных местах, на водоемах, при пожаре, а также умений и навыков оказания простейшей медицинской помощи рекомендуется осуществлять за счет времени компонента образовательного учреждения из расчета не менее 0,5 часа в неделю (17 часов в год).

С этой целью целесообразно использовать авторскую программу по курсу ОБЖ/БЖД для 1-4 классов общеобразовательных учреждений автора А.Т. Смирнова и др. (изд-во «Просвещение»), учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» автора В.В. Полякова (изд-во «Дрофа»), альбомы-задачники «Жизнь без опасности» автора Л.П. Анастасовой и др. (изд-во «Вентана-Граф»), рабочие тетради «Безопасное поведение» автора А.В. Гостюшина (изд-во «Открытый мир»), дополнительные пособия из серии «Азбука безопасности » автора А. Иванова (изд-во «АСТ-Пресс»).

2.3. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе по 1 часу в неделю и определяет самостоятельные образовательные линии (обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; оказание первой медицинской помощи; основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях), которые дают обобщенное представление об обязательном минимуме содержания основных образовательных программ.

Формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в среде обитания возможно за счет вариативного подхода к образованию по ОБЖ/БЖД, адаптированного к специфике образовательной деятельности и формирования содержания тематических направлений.

С учётом этого в основной школе дополнительное время на изучение основ безопасности жизнедеятельности рекомендуется отводить за счет времени регионального (национально-регионального) компонента из расчета не менее 1 часа в неделю (34 часа в год) в 5, 6, 7, 9 классах. При этом более детальному изучению подлежат следующие тематические направления:

• безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном пункте, безопасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, безопасность в быту);

• пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;

• безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном существовании, безопасность при смене климатогеографических условий, безопасность на воде);

• безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, безопасность при террористических актах);

• безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера);

• основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье, факторы, разрушающие здоровье человека).

Даны рекомендации по примерному содержанию образовательных направлений учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования, преподавание которых целесообразно предусмотреть за счёт времени вариативной части базисного учебного плана.

2.4. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования устанавливает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе по 1 часу в неделю на базовом уровне с целью получения обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовку обучающихся, граждан мужского пола, не прошедших военную службу, по основам военной службы. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования определяет самостоятельные образовательные направления (сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности, государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность), которые дают обобщенное представление об обязательном минимуме содержания основных образовательных программ.

Формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков позволит им создать цельное представление о безопасности жизнедеятельности, необходимой для благополучного развития личности, общества и государства за счёт вариативного подхода к образованию по ОБЖ/БЖД, адаптированного к специфике образовательной деятельности и формированию содержания образовательных направлений.

С учётом этого дополнительное время на преподавание основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе рекомендуется отводить за счет времени регионального (национально-регионального) компонента из расчета не менее 1 часа в неделю (34 часа в год) в 11 классе на базовом уровне. При этом более детальному изучению подлежат следующие образовательные направления:

• основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; факторы, разрушающие здоровье человека);

• безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах, безопасность при возникновении региональных и локальных во-

оружейных конфликтов и массовых беспорядков);

• безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций военного характера;

• пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;

• основные направления деятельности государственных организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан;

• правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты населения;

• вопросы государственного и военного строительства Российской Федерации (военные, политические и экономические основы военной доктрины Российской Федерации, Вооруженные Силы России в структуре государственных институтов);

• военно-историческая подготовка (военные реформы в истории Российского государства, дни воинской славы в истории России);

• военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной службы, воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, правовой статус военнослужащего, прохождение военной службы, воинская дисциплина);

• государственная и военная символика Вооруженных Сил Российской Федерации (символика Вооруженных Сил Российской Федерации, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации).

Даны рекомендации по примерному содержанию образовательных направлений учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности человека» для среднего (полного) общего образования, преподавание которых целесообразно предусмотреть за счет времени вариативной части базисного учебного плана.

1. Планирование и организация образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности за счет времени вариативной части базисного учебного плана 3.1. Главная цель организации образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности за счёт времени вариативной части базисного учебного плана - дать возможность участникам образовательного процесса расширить познавательные возможности и навыки в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья за счёт различных

наиболее приемлемых и эффективных

форм занятий исходя из региональных и местных особенностей, их степени

потенциальной опасности, климатогеографических условий, состояния материальной

базы и ква![]() лификации

педагогов, а также контингента обучающихся в конкретном населенном пункте и

образовательном учреждении.

лификации

педагогов, а также контингента обучающихся в конкретном населенном пункте и

образовательном учреждении.

3.2. Достижение высоких результатов в подготовке обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности во многом зависит от качества планирования учебного процесса, которое должно обеспечивать логическую последовательность и обоснованную связь при изучении тем, а также наращивание знаний, навыков и умений обучаемых по всем годам обучения.

Правильное планирование обеспечивает: необходимое направление, структуру и качество обучения; рациональное распределение времени на темы учебного материала; логичную организацию формирования навыков и умений; продуманное использование учебной и учебно-методической литературы, технических средств обучения и оборудования.

3.3.При планировании учебного процесса анализируются действующие образовательные программы и учебные издания, изучаются методическая литература, наглядные и учебные пособия, различные справочные и статистические данные, а также ведомственные рекомендации по тематике ОБЖ/БЖД. Наряду с традиционными источниками информации следует активно использовать глобальную информационную сеть Интернет. В первую очередь ее русскоязычные ресурсы: законодательные акты Российской Федерации и указы Президента Российской Федерации; законодательные акты органов государственного управления субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; сайты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного

самоуправления; правила поведения в экстремальных и опасных ситуациях, данные о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (поиск в системе «Рамблер»); рекомендации и методические разработки учебных заведений.

3.4.При разработке комплексных календарных планов в них необходимо учитывать мероприятия по основным направлениям деятельности общеобразовательных учреждений и организации учебного процесса по ОБЖ/БЖД:

• учебная работа (учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций, индивидуальные консультации, факультативные занятия по отдельным образовательным линиям ОБЖ, групповые предэкзаменационные консультации, учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с учащимися юношами 10 классов, итоговая аттестация по ОБЖ учащихся 9 классов, итоговая аттестация по ОБЖ/БЖД учащихся 11 классов и т.д.);

• методическая работа (методические семинары с учителями начальных классов, с классными руководителями 5-9 классов и преподавателями-предметниками, привлекаемыми для проведения занятий по ОБЖ/БЖД; индивидуальные консультации для преподавателей ОБЖ/БЖД; открытые уроки и проведение мастер-класса с учителями ОБЖ/БЖД по отдельным темам учебного предмета, индивидуальная работа преподавателя по совершенствованию методического мастерства и др.);

• внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения « Школа

безопасности », проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ/БЖД, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся, походы по местам боевой славы и др.);

• работа по совершенствованию учебно-материальной базы (приобретение учебной и методической литературы, наглядных пособий, видео и фотоматериалов, приборов, оборудования и имущества, оформление классов и методических уголков по ОБЖ/БЖД, ремонт оборудования и инвентаря и т.п.).

3.5.При планировании и организации занятий целесообразно разработать региональные программы по основам безопасности жизнедеятельности, определяющие региональный (национально-региональный) компонент для основного общего и среднего (полного) общего образования, учитывающие особенности региона. При этом авторы учебных программ могут предложить собственный подход в части структурирования и определения последовательности изучения учебного материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Кроме того, рекомендуется использовать существующие примерные и авторские программы, которые конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов по разделам и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета в основной и старшей школе за счет вариативной части базисного учебного плана.

3.6. При разработке тематических планов по изучению основ безопасности жизнедеятельности следует определять оптимальные пути реализации целей обучения по теме или разделу учебной программы,

отражать последовательность тем и основных вопросов, разрабатывать методические рекомендации по организации учебного процесса, к каждой теме уточнять список учебной, методической и другой литературы, определять учебно-материальное обеспечение и межпредметные связи, устанавливать формы контроля за качеством подготовки обучаемых.

3.7.Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ необходимо использовать:

• все виды организации учебных занятии (в том числе с использованием компьютерных технологий);

• все виды учебной деятельности учащихся (включая игровую, практическую, проектную, исследовательскую, поисковую, в том числе во внеурочное время);

• оптимальные средства и методы оценки качества образовательного процесса (для текущего управления процессом) и уровня подготовленности выпускников (для оценки результата знаний, умений и навыков).

4. Рекомендации по использованию действующих учебников и учебно-методических комплектов по основам безопасности жизнедеятельности

4.1. При организации изучения учебного предмета ОБЖ/БЖД, выборе учебников и учебно-методических комплектов, а также составлении поурочного планирования рекомендуется руководствоваться следующими документами:

• Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования по ОБЖ/БЖД (Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 19.05.1998 №1236);

• Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по ОБЖ/БЖД (Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 30.06.1999 №56);

• стандарт основного общего образования по ОБЖ/БЖД (Приказ Минобразования России от 05.03.2004);

• стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ/БЖД на базовом уровне (Приказ Минобразования России от 05.03.2004);

• стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ/БЖД на профильном уровне (Приказ Минобразования России от 05.03.2004);

• примерные программы по ОБЖ/БЖД для основного общего образования;

• авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности человека» в 5-9 классах общеобразовательных учреждений (автор А.Т. Смирнов, изд-во «Просвещение», 2001);

• авторская программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности человека» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, изд-во «Дрофа», 2005);

• примерные программы по ОБЖ/БЖД среднего (полного) общего образования на базовом уровне;

• примерная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности человека» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор А.Т. Смирнов, изд-во «Просвещение», 2001);

• авторская программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности человека» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (авторы В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, изд-во «Дрофа», 2005);

• примерные программы по ОБЖ/БЖД среднего (полного) общего образования на профильном уровне;

• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с

содержательным наполнением стандартов по ОБЖ/БЖД. Этот вопрос довольно подробно представлен в «Методических рекомендациях по оборудованию кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных учреждениях» (авторы Н.А. Крючек, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, изд-во «Дрофа», 2005).

4.2. Преподавание учебного предмета ОБЖ/БЖД в основной школе с использованием действующих учебников представляет определенную трудность, так как обязательный минимум содержания по этому учебному предмету должен быть реализован в течение одного года, в 8 классе. В то же время действующие учебники обеспечивают реализацию содержания (примерно такого же объема, как обязательный минимум содержания) в течение 5 лет и обеспечивают преподавание ОБЖ как регионального (национально-регионального) компонента или компонента образовательного учреждения.

4.3.Для преподавания учебного предмета ОБЖ/БЖД на ступени основного общего образования целесообразно использовать учебно-методический комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования (авторы В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.Н. Вангородский и др., изд-во «Дрофа»); учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов (под редакцией Ю.Л. Воробьева, изд-во «Астрель»), учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов (автор И.К. Топоров, изд-во «Просвещение»).

4.4.Для преподавания учебного предмета ОБЖ/БЖД на базовом уровне в старшей школе рекомендуется использовать учебно-методический комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности» для среднего (полного) общего образования (авторы В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский и др., изд-во «Дрофа»); учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (авторы А.Т.Смирнов и др., изд-во «Просвещение»); учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (под редакцией Ю.Л. Воробьева, изд-во «Астрель»); мультимедийное учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса (под редакцией С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьева, изд-во ООО «Мультимедиа технологии и дистанционное обучение»).

4.5.В целом для преподавания учебного предмета ОБЖ/БЖД рекомендуется использовать любое учебное пособие, включенное в федеральные перечни учебников, учебно-методических и методических изданий, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России к использованию в образовательных учреждениях.

5. Особенности организации подготовки обучаемых в области пожарной безопасности

5.1.Ежегодно в России возникает большое количество пожаров, при которых погибают, получают травмы и увечья не только взрослые, но и дети и подростки. При этом, как свидетельствует статистика, примерно каждый шестой пожар происходит по вине ребят. Рост числа и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, особенно по причине шалости детей и неосторожного обращения с огнем, констатирует о необходимости повышения роли органов управления образованием субъектов Российской Федерации и образовательных учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности, проведению противопожарной пропаганды и обучения детей и подростков мерам пожарной безопасности.

5.2.Организация такой работы в органах управления образованием субъектов Российской Федерации и общеобразовательных учреждениях должна строиться с учетом требований Федерального закона «О пожарной безопасности», законодательных актов и нормативных документов органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности, соответствовать решению коллегии Минобрнауки России от 22 марта 2005 г. № 37 (п. 7), рекомендовавшей:

• обеспечить преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности человека» в 1-11 классах образовательных учреждений общего образования, обратив особое внимание на изучение норм и правил пожарной безопасности (ППБ) в части обеспечения защиты людей при пожарах, изучение типов средств защиты органов дыхания, предназначенных для безопасности эвакуации людей при пожарах, а также проведение тренингов поведения обучающихся в случаях возникновения пожаров, террористических, криминальных и других рисков;

• в планах мероприятий по обеспечению безопасности объектов образования предусмотреть ежегодное проведение Дня пожарной безопасности в образовательных учреждениях в 1-й четверти учебного года.

5.3. Содержанием учебного предмета ОБЖ/БЖД предусмотрено обязательное изучение тем, связанных с вопросами пожарной безопасности. Вместе с тем практика показывает, что отведенного федеральным базисным учебным планом времени недостаточно для полного теоретического и практического освещения проблем пожарной безопасности и отработки практических действий при возникновении пожара.

Формирование у обучающихся в общеобразовательных учреждениях системных знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности требует дополнительного вне учебного времени и должно осуществляться не только в рамках учебных часов, предусмотренных на изучение ОБЖ, но и путем проведения внеклассных мероприятий (занятия, классные часы, практикумы, «круглые столы», викторины, спартакиады, дидактические игры по пожарной безопасности, День пожарной безопасности и др.) в течение всего учебного года и в особенности по окончании учёбы перед каникулярным отдыхом, когда обучающимся крайне важно напомнить об основных правилах пожарной безопасности, о причинах и последствиях пожаров, а также действиях при их возникновении.

5.4. Подготовка обучающихся общеобразовательных учреждений в области пожарной безопасности должна быть организована на всех ступенях общего образования, при этом целесообразно:

• с обучающимися 1-4 классов проводить беседы по предупреждению пожаров в школе и дома, формировать навыки безопасного поведения при их возникновении;

• с обучающимися 5-9 классов изучать требования норм и правил пожарной безопасности и формировать навыки безопасного поведения при возникновении пожаров в жилом секторе, в общественных зданиях (в том числе при возникновении паники) и на промышленных предприятиях, способов эвакуации из горящего здания, навыки использования первичных средств пожаротушения; обучать способам эвакуации из задымленных общественных зданий с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (газодымозащитных комплектов), другим способам эвакуации;

• с обучающимися 10-11 классов кроме занятий в области пожарной безопасности, предусмотренных программой ОБЖ/БЖД, организовать факультативные занятия.

5.5.Важным средством формирования навыков безопасного поведения при пожарах являются тренировки с обучаемыми по отработке плана эвакуации при пожаре в образовательном учреждении, которые рекомендуется проводить не реже одного раза в полугодие.

5.6.Для обеспечения эффективности образовательного процесса в

области пожарной безопасности необходимо использовать:

• бытовой материал, который дает возможность усилить яркость и достоверность в изображении пожароопасной обстановки (примеры и случаи из жизни, воспоминания учителя и обучающихся и т.п.);

• образцы и макеты подручных и первичных средств пожаротушения (огнетушители различных марок, пожарный рукав, пожарный ствол, фрагмент внутреннего пожарного крана и др.);

• средства индивидуальной защиты органов дыхания (газодымозащитные комплекты);

• статистику пожаров за определенный период, пострадавших в них и т.п.;

• факты из жизни школы, города, района, где расположено образовательное учреждение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Методические рекомендации для преподавателей ОБЖ/БЖД

по организации самостоятельной работы обучающихся

В последние годы большую актуальность приобретают вопросы подготовки учащихся к жизни, к труду, формирование у них самостоятельности мышления, активной жизненной позиции. Постоянное совершенствование знаний и умений, самообразование - неотъемлемые составные части жизни каждого работника производства. Поэтому важно обучать молодежь этим умениям, используя все возможности изучаемого предмета, его содержание, методы и формы учебной работы.

Главная цель самостоятельных работ - формирование у учащихся самостоятельности мышления, создание у них системы знаний.

На современном этапе самостоятельная работа учащихся рассматривается как форма организации образовательного процесса, удельный вес и значение которой постоянно возрастают. Поскольку эффективная организация данной формы учебного процесса обеспечивает готовность учащихся к непрерывному образованию, определенную мобильность, позволяющую решать социально и личностно значимые задачи разного уровня сложности.

Исходя из целевой направленности и сложности содержания заданий самостоятельные работы принято делить на четыре типа:

1. Воспроизводящие самостоятельные работы (работы по образцу) включают в себя задачи на воспроизведение знаний, умений. Все данные для нахождения искомого, а также способ выполнения задания представлены в самом задании или в соответствующей инструкции. Эти работы, содействуя накоплению учащимся опорных фактов и способов деятельности, закреплению умений и навыков, создают условия для выполнения задач более высокого уровня самостоятельности. К таким заданиям относятся тренировочные упражнения, отработку материала уроков, изучение какого-либо явления по готовой схеме, составление вариантов выполнения задания по образцу и т.п.

2. Реконструктивные самостоятельные работы. Их характерным признаком является сообщение лишь общей идеи решения, а учащемуся необходимо развить ее в конкретный способ или способы применительно к условиям задачи. Учащийся соотносит задание с другими, известными ему репродуктивными задачами. Главное здесь – актуализация усвоенных знаний, умение выбирать и привлекать необходимые знания для решения задачи. К этой группе относятся и задания, при выполнении которых приходится использовать несколько алгоритмов, указаний, например, решение предметных задач, отдельные этапы лабораторных работ, выбор того или иного варианта решения задачи и его обоснование и т.д.

3. Эвристические работы связаны с нестандартной ситуацией, нетиповыми задачами. В их основе – поиск, догадка, формулирование и реализация идеи.

4. Исследовательские, творческие работы. В ходе выполнения их проявляется самый высокий уровень творческой самостоятельности и познавательной активности учащегося. Через творческую работу он проникает в суть изучаемого явления, находит новые идеи для решения проблем. Учащемуся, способному к выполнению творческого задания, присущи такие проявления, как видение проблемы в знакомой ситуации и применительно к новой функции объекта, способность на основе неопределенности найти способ решения задачи, наличие альтернативного мышления и др.

В творческой работе проявляются:

а) понимание цели работы; определение объекта и предмета исследования;

б) выдвижение и обоснование гипотезы:

в) определение методов исследования;

г) проведение работы по проверке гипотезы;

д) внесение корректив;

е) выводы по проблеме;

ж) постановка предмета в новые связи (при не оправдавшей себя гипотезе);

з) изменение способа решения.

Самостоятельность - это то качество, которое, наряду с компетентностью и профессиональной мобильностью, необходимо современному молодому специалисту. Решение этой задачи возможно путем целенаправленной работы по развитию интеллектуальных способностей личности учащегося и организации его собственной учебно-познавательной деятельности. Учащийся учится сам оперировать учебным содержанием, и только в этом случае оно усваивается осознанно и прочно, развивается его интеллект, формируется способность к самообучению, самообразованию, самоорганизации.

Самостоятельная работа учащихся - это форма организации учебной деятельности учащихся, в процессе которой они планируют работу, осуществляют самоконтроль, корректируют ход и результаты её выполнения. Эта работа может выполняться как по заданию преподавателя, так и по собственному замыслу учащихся без непосредственной помощи преподавателя, но под его руководством.

В организации самостоятельной работы учащихся используются такие учебно-методические материалы, как опорные конспекты, нормативные акты и учебники, вопросы для самопроверки, индивидуальные задания, учебные пособия для организации самостоятельной и индивидуальной работы, слайд - фильмы и др.

Внеклассная самостоятельная работа - это домашняя работа по выполнению индивидуальных и групповых заданий. Домашнюю работу необходимо организовать таким образом, чтобы приобретаемые на уроках знания, умения и навыки самостоятельно продумывались и прочно запоминались, чтобы учащиеся овладевали разнообразными методами самостоятельной работы.

Виды домашней работы разнообразны:

> изучение текста;

> заучивание наизусть;

> проведение наблюдений;

> составление схем, таблиц, последовательности действий (например, по оказанию первой медицинской помощи);

> решение ситуационных задач;

> поиск стихотворений и афоризмов;

> составление кроссвордов, ребусов, сказок, рассказов;

> разработка тестовых заданий;

> антиреклама вредных привычек и реклама здорового образа жизни;

> подготовка сообщений по материалам представленных в средствах массовой информации,

> написание и последующая защита рефератов и т.д.

В основе организации самостоятельной деятельности лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве.

Учебная самостоятельность, инициативность, поисковая активность – ключевые черты портрета идеального выпускника. Эти черты должны закладываться в самом начале профессионального образования.

Чтобы воспитывать учебную самостоятельность, развивать умственные способности учащихся, необходимо фиксировать результаты для осуществления преемственности процесса образования.

Для определения степени сформированности учебной самостоятельности можно использовать следующие тесты:

1. Способность к обнаружению учебой задачи;

2. Способность обобщать;

3. Развитие речевых умений;

4. Самоконтроль и рефлексия;

5. Способность планировать;

6. Способность логически мыслить.

Это позволяет держать постоянно в поле зрения те стороны самостоятельности, которые «западают», целенаправленно их развивать. И хотя в группе, разумеется, далеко не каждый может подняться до высокого уровня, но существенно продвинуться в чем-либо может каждый. Эффективнее этот процесс протекает, если учащийся тоже знает недостатки своей деятельности и стремится развивать у себя самостоятельность.

Тест на определение учебной

самостоятельности

«Способность к обнаружению учебной задачи»

Цель: проверить умение понимать учебную задачу.

Тема: Автономное существование в природных условиях

|

Задание |

Баллы |

|

Прочитай текст и подчеркни слова, которые являются формулировкой учебной задачи. Мы шестое занятие рассматриваем тему «Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций». Сегодня мы должны научиться определять стороны света по местным признакам. Попробуем определить направление на юг по годичным кольцам на пне. Обратимся к тексту учебника. |

1 |

Ответ: Сегодня мы должны научиться определять стороны света по местным признакам.

Оценивание: Максимальное количество баллов – 1 балл.

Уровни выполнения: высокий: 1 балл, низкий: 0 баллов.

Тест на определение учебной

самостоятельности

«Способность обобщать»

Цель: проверить умение обобщать, делать выводы.

Тема: Обобщающий урок. Правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях

|

Задание |

Баллы |

|

Восстанови пропущенные слова

|

4 |

Ответ:

1. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. Региональный уровень.

3. Территориальный и местный уровень.

4. Отделы (секторы или специально уполномоченные лица) по делам ГОЧС.

Оценивание: Максимальное количество баллов – 4 балла.

Уровни выполнения:

· Высокий: 4 балла.

· Выше среднего: 3 балла.

· Средний: 2 балла.

· Ниже среднего: 1 балл.

· Низкий: 0 баллов.

Тест

на определение учебной самостоятельности

«Развитие речевых умений»

Цель: проверить умение устно излагать свои мысли по ранее заготовленному плану.

Тема: Ритуалы Вооруженных сил.

Задание: Пересказать подробно о ритуале приведения к Военной присяге.

План

· Историческая справка.

· Смысл Военной присяги.

· Подготовка к принятию Военной присяги.

· Процедура приведения к Военной присяге.

Оценивание: Задание оценивается по 5-балльной системе. При оценивании учитываются следующие умения: умение передавать подробно пересказываемый текст; умение логично и последовательно строить повествование; использование средств выразительности.

Уровни выполнения:

· Высокий: 5 баллов.

· Выше среднего: 4 балла.

· Средний: 3 балла.

· Низкий: 2 балла.

Тест

на определение учебной самостоятельности

«Самоконтроль и рефлексия»

Цель: проверить способность учащихся к самоконтролю и рефлексии.

Тема: Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека.

Задание

1. Прочитай текст, озаглавь его и составь план.

2. Проверь свой план и оцени его, заполнив таблицу.

Текст

Чтобы повысить тонус, стать жизнерадостным, преградить простуде все пути к своему организму, нужно обязательно использовать самое универсальное природное средство — закаливание. Закаленный человек мало подвержен любым заболеваниям. Поэтому закаливание организма можно с уверенностью отнести к привычкам здорового образа жизни. Воздействие солнца, воздуха и воды на организм человека в разумных пределах очень полезно.

Вода обладает ценнейшими свойствами, а применение водных процедур творит чудеса. Даже кратковременное воздействие холодных обтираний или обливаний снимает чувство усталости, утомления, возвращает бодрость и хорошее настроение. Приступать к водному закаливанию легче всего летом. Начинать эту процедуру следует с обтирания. Влажным полотенцем, смоченным водой (температура воды 18—20 °С), рекомендуется обтирать тело в течение 2—3 мин.

Привыкнув к этой процедуре, можно перейти к обливанию. Вначале обливаются водой комнатной температуры с постепенным понижением до 15 °С и ниже. Длительность процедуры увеличивается с 30 с до 2 мин (через каждые 3—4 дня прибавляют по 5—10 с). После 2—3 месяцев систематических обливаний организм будет готов к следующему этапу закаливания—к душу. Самое доступное средство закаливания — купание в море, реке, озере. Чтобы закаливание давало эффект, его надо заканчивать чуть-чуть озябшим.

Воздух — средство закаливания. Помещение необходимо периодически проветривать, особенно перед сном. Спать лучше при открытой форточке даже зимой, избегая сквозняков. Свежий воздух улучшает сон. Утреннюю зарядку лучше делать на воздухе при любой погоде. Закаливание воздухом рекомендуется начинать при температуре 20 ° С, затем постепенно переходить на более низкую. Первая воздушная ванна не должна превышать 20—30 мин. В дальнейшем продолжительность процедуры периодически увеличивается на 10 мин.

Солнечные лучи необходимы для организма. Ни одна закаливающая процедура не требует столько осторожности, как солнечная ванна. Загорать можно первый раз не более 3—5 мин. Постепенно увеличивая пребывание на солнце (до 5 мин в день), можно со временем принимать солнечные ванны в течение 25—30 мин.

Таблица оценки плана текста

|

Алгоритм оценки плана текста |

Да |

Частично |

Нет |

|

1. Проверь, отражает ли твой заголовок тему и основную мысль текста (известно, что тема – это то, о чем говорится в тексте, а основная мысль – это то, что говорится) |

|

|

|

|

2. Проверь, все ли главные смысловые части текста нашли отражение в плане |

|

|

|

|

3. Проверь, соответствуют ли пункты плана последовательности изложения текста |

|

|

|

|

4. Проверь, правильно ли графически оформлен план |

|

|

|

|

5. Сделай итоговую оценку плана, можно ли, руководствуясь твоим планом, пересказать текст |

|

|

|

|

6. Было ли тебе трудно выполнять работу? |

|

|

|

|

7. Все ли у тебя получилось хорошо? |

|

|

|

Ответ:

· Тема: Закаливание организма

· Закаливание – путь к здоровью.

· Водные процедуры: обтирание, обливание, душ.

· Воздушное закаливание.

· Солнечное закаливание.

Оценивание:

· Составление плана – 5 баллов.

· Самоконтроль по таблице – 7 баллов.

· Максимальное количество баллов – 12 баллов.

Уровни выполнения:

· Высокий: 11–12 баллов.

· Выше среднего: 8–10 баллов.

· Средний: 5–7 баллов.

· Низкий: менее 5 баллов.

Тест

на определение учебной самостоятельности

«Способность планировать»

Цель: проверить умение планировать свои действия.

Тема: Опасные ситуации социального характера.

|

Задание |

Баллы |

|

|

Пронумеруй учебные действия в алгоритме «Составление последовательности действий для обеспечения безопасности на улице» в порядке их последовательного выполнения |

|

|

|

|

Изучите возможные варианты дорог в учебное заведение, к друзьям |

|

|

|

Никогда не стесняйтесь повернуться и проверить ваши подозрения, если чувствуете, что кто-то преследует вас. |

|

|

|

Спланируйте ваш будущий маршрут |

|

|

|

Сообщите родителям лично или оставьте записку о том, куда вы идете и когда вернетесь. |

|

|

|

В случае нападения кусайтесь, царапайтесь, смело применяйте приемы самозащиты. |

|

|

|

Если в опасной ситуации вы решились бежать, то делайте это как можно быстрее и внезапнее, при этом зовите на помощь. |

|

Ответ: 1, 4, 3, 2, 6, 5.

Оценивание: Максимальное количество баллов – 6 баллов.

Уровни выполнения:

· Высокий: 6 баллов.

· Выше среднего: 4–5 баллов.

· Средний: 3 балла.

· Низкий: 2 балла.

Тест на определение учебной

самостоятельности

«Способность мыслить логически»

Цель: проверить способность к логическому мышлению.

Тема: Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.

1. Напишите слово, которое не является фактором риска, способствующим инфекционному заболеванию: война, стресс, неряшество, прививка, беспризорность, нищенство.

2. Допишите пропущенную операцию при наложении жгута:

· Конечность обнажите, приподнимите кверху.

· Наложите на нее повязку из бинта, или мягкую прокладку из чистой ткани.

· ?

· Сделайте еще 2-3 хода.

· Жгут накладывают до остановки кровотечения, постоянно контролируя пульс.

· Конец ленточного жгута свяжите с начальным отрезком.

· Цепочку жгута Эсмарха застегните на крючок.

3. Определите истинное утверждение:

а. Кровотечение — истечение крови из кровеносных сосудов при сохранении целости их стенки.

б. Кровотечение — истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки.

Ответ:

1. прививка.

2. жгут подведите под конечность, зафиксируйте один ход на повязке.

3. б

Оценивание: Максимальное количество баллов – 3 балла.

Уровни выполнения:

· Высокий: 3 баллов.

· Средний: 2 балла.

· Низкий: 1 балл.

Анализ данных тестов на определение учебной самостоятельности

|

Список учащихся |

№ 1 |

№ 2 |

№ 3 |

№ 4 |

№ 5 |

№ 6 |

Общее |

Уровень развития учащегося |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Показатели:

№ 1. Способность к обнаружению учебой задачи;

№ 2. Способность обобщать;

№ 3. Развитие речевых умений;

№ 4. Самоконтроль и рефлексия;

№ 5. Способность планировать;

№6. Способность логически мыслить.

Уровень развития учащегося:

· Высокий – 29-31 балла;

· Выше среднего – 21–28 баллов;

· Средний – 13–20 баллов;

· Низкий – меньше 12 баллов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.

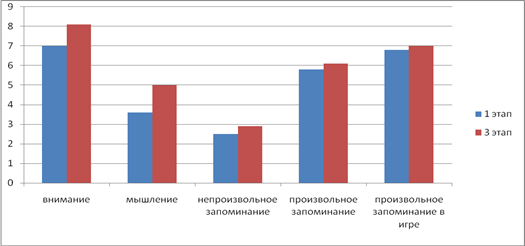

ДИАГРАММЫ И СХЕМЫ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

257

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.

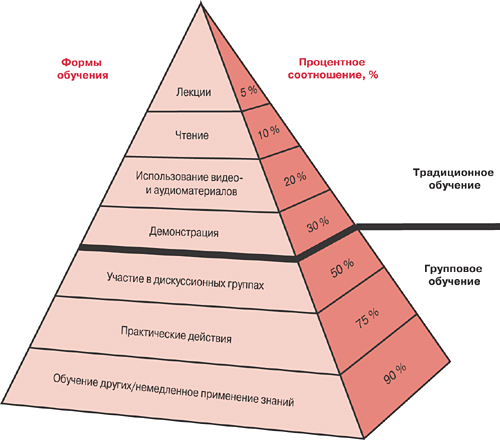

СХЕМА ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯВШИХСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОМ ИССЛЕДОВАНИИ

![]()

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАДИЦИОННОГО И ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов В.В. Технологии целостного педагогического процесса/ В.В. Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. //Общие основы педагогики: Учеб. для вузов. - М.: Просвещение, 2006.

2. Анисимов В.В. Формы обучения и организации учебного процесса в школе /В.В. Анисимов //Общие основы педагогики: Учеб. для вузов. - М.: Просвещение, 2006.

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности как наука // «Безопасность жизнедеятельности», 2003. - № 2.

4. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем (Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем) [Текст] / В.П.Беспалько. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1997. - 304 с.

5. Власова Л.М. Безопасность жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности. - М.: Наука, 2004.

6. Евдокимов В.И. Безопасность жизнедеятельности: библиогр. указ. отеч. автореф. пед. дис. (2010 – 2015 гг.) /Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. Гос. науч.- исслед. испытат. ин-т воен. медицины Минобороны России. – СПб.: Политехника-Сервис, 2015. – 44 с.

7. Зуев Д.Д. Учебная книга – источник становления личности школьника /Педагогика. —1995. — №1. — С. 3 – 10.

8. Краевский В. В. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. высш. пед. учеб.заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003 — 256 с.

9. Материалы общественной экспертизы нормативных документов в области образования.

10. Мельникова Н.Ф. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2011. – 140 с.

11. Методические рекомендации по формированию содержания и организации образовательного процесса./ Под ред. Т. В. Расташанской. - Томск: ТОИПКРО, 2009. - 116 с.

12. Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Метод. реком. по использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. 5-11 классы/ С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2006. - 92 с.

13. Новиков А.М. Основания педагогики. – М.: Изд-во ЭГВЕС, 2019.

14. Образовательная концепция предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» образовательных организаций общего образования Свердловской области (Разработчики Репин Ю.В., Ширшов В.Д., Гафнер В.В.). Факультет БЖ УрГПУ. – 2014.

15. Останко Л.П. Актуальные проблемы преподавания ОБЖ и оптимизация военно-патриотического воспитания в условиях модернизации российского образования. – М., 2021.

16. Павлов А.К. Анализ сущности компетентностного подхода к процессу обучения в профильной школе / Этнокультурный компонент в подготовке студентов и учащихся. Научно-методические материалы. – Петрозаводск: VERSO, 2007. – C.139 – 142.

17. Павлов А.К. Воспитание социальной ответственности и компетентности // Сайт prosveshhenie.ru Ссылка на опубликованный материал: https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=30350

18. Павлов А.К. Взаимосвязь индивидуальной, коллективной и фронтальной работы как условие развития познавательных возможностей учащихся в условиях внедрения и реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (Статья в международном научном сборнике) / European Science and Technology [Text]: materials of the XV international research and practice conference, Munich, December 14 th – 15 th 2021 /publishing office Velag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2021. – P. 172 – 175.

19. Павлов А.К. Гражданское общество за здоровый образ жизни (Статья в международном сборнике) / Здоровье в школы! Сборник научно-методических статей. – Петрозаводск. Изд-во КГПА. 2010. - С. 21-24.

20. Павлов А.К. Идеи профильного обучения в реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (Статья перечень ВАК) / Мир науки, культуры, образования. - № 6 (37). – Декабрь 2012. – С. 247-249.

21. Павлов А.К. Индивидуальные траектории развития: теоретический анализ (Статья перечень ВАК) / Педагогика в глобализирующемся пространстве науки: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции (28-29 марта 2013 г., г. Тобольск) / Отв. ред. Т.А. Яркова. – Тобольск: ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 2013. – С. 32 – 35.

22. Павлов А.К. Индивидуальные траектории социального развития старшеклассников при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Педагогическое образование: современные проблемы, концепции, теория и практика: сб .науч. ст./под общ.ред. И.И. Соколовой. – СПб.: ФГНУ ИПООВ РАО, 2013. – С.335-339.

23. Павлов А.К. Инновационные подходы к реализации педагогической технологии проблемно-модульного обучения // http://fond21veka.ru/publication/19/41/2390/ Серия С №2390 2 октября 2017г. 24. Павлов А.К. Инновационный проект «Организация предпрофильной подготовки на ступени основного общего образования» / Педагогический вестник Карелии. - 2007. - №1. – С. 15 – 16.

25. Павлов А.К. Компетентностный подход как теоретико-методологическая основа развития современного образования: Учебное пособие. - LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2017.–66 с.

26. Павлов А.К. Личностно-ориентированные технологии обучения в условиях перехода на ФГОС общего образования: Учебно-методическое пособие. - LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2015. – 33 с.

27. Павлов А.К. Новые пути структурного анализа урока в условиях внедрения и реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (Статья в международном научном журнале) / Интерактивная наука. Ежемесячный международный научный журнал.- Чебоксары. - № 13. 2021. – С. 61 – 63.

28. Павлов А.К. Общеметодологические принципы реализации концепции компетентностно-ориентированной дидактики средствами инновационной педагогической технологии проблемно-модульного обучения / Педагогический опыт: от теории к практике: материалы II Междунар. науч-практ. конф. (Чебоксары, 5 сент. 2017 г.) /редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2021. – 164 с. – С. 76 – 80.

29. Павлов А.К. Описание опыта реализации проекта «Апробация базовой модели предпрофильной подготовки в МОУ «СОШ № 48» г. Петрозаводска Республики Карелия» / Педагогический вестник Карелии. – 2009. - №4. – С.129 – 133.

30. Павлов А.К. Ориентационный компонент в реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования / Настоящее и будущее профессиональной ориентации учащейся молодёжи: теория и практика: сб. науч. Ст. / Под общ. ред. С.Н. Чистяковой. – СПб.:ФГНУ ИПООВ РАО, 2012. – 404 с. – С. 247 – 254.

31. Павлов А.К. Основные направления развития теории обучения в условиях внедрения и реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (Статья в международном научном сборнике) / European Science and Technology [Text]: materials of the XV international research and practice conference, Munich, December 14 th – 15 th 2021 /publishing office Velag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2021. – P. 176 – 178.

32. Павлов А.К. Основы педагогической технологии процесса обучения в профильной школе / Актуальные проблемы современного образования: Опыт и инновации. Сборник научно-методических статей. – Ульяновск: Изд-во УлГПУ им. И.Н. Ульянова.2012. – С. 196-199.

33. Павлов А.К. Особенности компетентностно-ориентированного подхода в современном российском образовании / Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 16 июля 2017 г.) /редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2021. – 376 с. – С. 80 – 83.

34. Павлов А.К. Педагогика безопасности жизнедеятельности как новое научное направление в современной педагогике (Статья в международном научном сборнике) / International Conference on European Science and Technology. March 14 th – 15 th, 2021. Munich, Germany. – P. 213 – 217.

35. Павлов А.К. Педагогика безопасности жизнедеятельности как новое научное направление в современной педагогике (Статья в периодическом теоретическом и научно-практическом журнале) / Вестник Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Т.22. № 1. – СПб., 2017. – С. 124 – 128.

36. Павлов А.К. Педагогические основы реализации компетентностного подхода в подготовке магистров психолого-педагогических специальностей: Учебное пособие. - LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2020. – 123 с.

37. Павлов А.К. Педагогические условия реализации профильного обучения в общеобразовательной школе: Монография. - LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2012. – 169 c.

38. Павлов А.К. Педагогические технологии обучения в условиях внедрения и реализации ФГОС: Учебно-методическое пособие. - LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2021. – 40 с.

39. Павлов А.К. Педагогические технологии реализации компетентностного подхода в современной отечественной дидактике / Приоритетные направления развития образования и науки: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 июля 2017 г.) /редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019. – 264 с. – С. 181 – 185.

40. Павлов А.К. Построение системы управления профильным обучением в общеобразовательной школе (Статья перечень ВАК) / Вестник костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Научно-методический журнал. - Кострома. Издательство КГУ им. Н. А. Некрасова – 2009. - № 3. – С.482 – 486.

41. Павлов А.К. Построение системы управления профильным обучением в общеобразовательной школе (Статья перечень ВАК) / Вестник костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Научно-методический журнал. - Кострома. Издательство КГУ им. Н. А. Некрасова – 2009. - № 4. – С.398 – 402.

42. Павлов А.К. Проблема показателей и критериев эффективности урока в условиях внедрения и реализации ФГОС среднего (полного) общего образования / Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования: сб. науч. статей /под общ. ред. О.Б. Даутовой, И.И. Соколовой. – СПб.: ФГБНУ «ИПООВ РАО», 2015. – 386 с.–С. 181 – 187.

43. Павлов А.К. Проблематика классификации индивидуальных траекторий социального развития личности учащихся в образовательном процессе школы / Педагогическое образование в государствах – участниках СНГ: современные проблемы, концепции, теория и практика: сб. науч.ст./под общ.ред. И.И. Соколовой. – СПб.: ФГБНУ «ИПООВ РАО», 2014. – 476 с. – С.358 – 363.

44. Павлов А.К. Социальная зрелость личности старшеклассников как условие успешной адаптации к современной социокультурной среде (Статья в международном научном журнале) / Интерактивная наука. Ежемесячный международный научный журнал. - Чебоксары. - № 13. 2019. – С. 107 – 109.

45. Павлов А.К. Социальное воспитание в современных условиях / Педагогическое образование: современные проблемы, концепции, теория и практика: сб .науч. ст./под общ.ред. И.И. Соколовой. – СПб.: ФГНУ ИПООВ РАО, 2013. – С.339-344.

46. Павлов А.К. Социальное воспитание как педагогическая проблема (Научная статья Лауреата I Международного конкурса «Мастер-класс педагога») // Сетевое издание «Фонд образовательной и научной деятельности XXI века». – 2017. - www.fond21veka.ru

47. Павлов А.К. Социальная педагогика (Курс академических лекций): Учебно-методическое пособие. - LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2017. – 551 с.

48. Павлов А.К. Спорт и общество. Здоровье – в школы! (Статья в международном сборнике) /Сборник статей: Изд-во КГПУ. 2008. – С.12 –15.

49. Павлов А.К. Теоретико-методологические положения педагогической технологии проблемно-модульного обучения в условиях реализации компетентностно-ориентированной дидактики / Инновационные технологии в образовании и науке: материалы II Междунар. науч-практ. конф. (Чебоксары, 10 сент. 2020 г.) /редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2020. – 420 с. – С. 149 – 151.

50. Павлов А.К. Теории, технологии и практика дидактических систем (Краткий курс лекций): Учебно-методическое пособие. - LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2013. – 82 c.

51. Павлов А.К. Технологии обучения в инновационном образовательном учреждении (Профильная школа) / Ценностно-гуманистическая ориентация образовательного процесса в школе и в вузе: Сборник научных статей. – Петрозаводск: Изд-во КГПУ. 2007. – С.135 – 139.

52. Павлов А.К. Технология проблемно-модульного обучения с позиций компетентностно-ориентированной дидактики // Сетевое издание «Фонд образовательной и научной деятельности XXI века». – 2019. - www.fond21veka.ru

53. Павлов А.К. Управление профильным обучением в гуманистически ориентированном образовании (Статья перечень ВАК) / Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Научно-методический журнал.- Кострома. Издательство КГУ им. Н. А. Некрасова – 2009. - № 2. – С.321 – 324.

54. Павлов А.К. Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД): от мысли к действию: Монография. - LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2015. – 112 с.

55. Педагогика: Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / П.И.Пидкасистый, В.А.Мижериков, Т.А.Юзе - Фавичус ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 624 с.

56. Педагогика: теории, системы, технологии: Учебник для студ. высш. и сред. учеб. заведений/ С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; под ред. С.А. Смирнова. М.: Академия, 2007. - 512 с.

57. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов пед. Специальностей / Под ред. В.С. Кукушкина. М.: ИКЦ «МарТ»: Ростов н/д: издательский центр «МарТ», 2006. - 336 с.

58. Педагогические технологии: Учебное пособие /Автор-составитель Т.П. Сальникова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 128 с.

59. Петров С. В., Макашёв В. А. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: Учебное пособие. – М.: ЭНАС, 2008. – 191 с.

60. Подласый И.П. Методы и формы обучения /Подласый И.П. //Педагогика: учебник. М.: Высшее образование, 2007. - С.287 - 341.

61. Подласый И.П. Современные образовательные технологии /Подласый И.П. //Педагогика: учебник. М.: Высшее образование, 2007. - С. 342 – 384.

62. Приходько А. Н. Педагогика здоровья – новый уровень педагогической науки и практики. – М., 2009.

63. Профессиональная педагогика: Учебник. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 2019.

64. Репин Ю.В. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособие для студентов пед. вузов. – М.: Дрофа, 2007.–191 с.

65. Репин Ю.В. ОБЖ – фундамент качественного образования // Педагогическое образование в России. – 2012. – №1. – С. 119–127.

66. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т.1. /Г.К Селевко М.: НИИ школьных технологий, 2006.- 816 с.

67. Сироткин Л.Ю. Формирование личности: проблема устойчивости. - Издательство Казанского университета, 1992.

68. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ В.А. Ситаров; под ред. В.А. Сластенина. - М.: «Акадамия», 2004. - 368 с.

69. Ситаров В.А. Организационные формы обучения//Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ В.А. Ситаров; под ред. В.А. Сластенина. - М.: «Акадамия», 2004.

70. Смирнов С.А. Технологии в сфере образования /Смирнов С.А.//Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. учеб. заведений. - М.: «Академия», 2007.

71. Смирнов С.А. Формы организации обучения /С.А. Смирнов //Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. учеб. заведений. - М.: «Академия», 2007.

72. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М., 2009.

73. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М., 2010.

74. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. – 2012.

75. Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.