Тест как метод — технология измерения уровня подготовленности обучающихся, которая состоит из разработанной системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения тестирования, методов статистической обработки, анализа и интерпретации полученных результатов.

Тест как инструмент — система заданий (в большинстве случаев возрастающей трудности) специфической формы, которая позволяет качественно и эффективно измерить уровень знаний, умений и навыков учащихся.Педагогические тесты

Педагогические

тесты

Преподавательорганизатор ОБЖ Дегтярёв А.И.

Тест как метод — технология измерения

уровня подготовленности обучающихся,

которая состоит из разработанной системы

тестовых заданий, стандартизированной

процедуры проведения тестирования,

методов статистической обработки, анализа

и интерпретации полученных результатов.

Тест как инструмент — система заданий (в

большинстве случаев возрастающей

трудности) специфической формы, которая

позволяет качественно и эффективно

измерить уровень знаний, умений и навыков

учащихся. Это понятие используется на

практике при применении и выполнении

тестовых заданий.

Основные особенности теста

• На стадии разработки теста отбирается

содержание, которое подвергается проверке, а

также планируется форма заданий, их количество

и расположение. Содержательный план теста

анализируется экспертами.

• В тестах форма заданий стандартизирована и по

форме предъявления, и по форме записи ответов.

• В тестовых заданиях имеются статистические

характеристики, т. е. известно, какова трудность

предлагаемого задания, будет ли оно одинаково

выполняться слабыми и сильными испытуемыми

или нет (дифференцирующая способность) и др.

• По специальным шкалам, которые соотнесены со

стандартизированными нормами, анализируются

результаты тестирования.

• Критериальноориентированный тест

служит для определения уровня освоения

учащимся содержания какоголибо предмета,

дисциплины, раздела, темы. В основе такого

теста лежит сопоставление продемонстриро

ванных знаний и умений испытуемого

(правильно выполненные задания) с

планируемым объемом знаний и умений в

какойлибо конкретной области содержания,

предмета, темы, раздела.

• Критерий оценки, т. е. сколько процентов

заданий по каждому разделу должно быть

выполнено правильно, задается экспертами на

основе образовательных стандартов.

Критериальноориентированный тест позволяет:

� получать полную и объективную информацию об

учебных достижениях каждого учащегося и

группы учеников;

� сравнивать знания, умения и навыки ученика с

требованиями, определенными в государственных

образовательных стандартах;

� отбирать учеников, достигших планируемого

уровня подготовленности;

� оценивать эффективность различных программ

обучения.

• Нормативноориентированный подход

предназначен для определения

сравнительного уровня подготовки

испытуемых между собой. Основная задача

этого теста — дифференциация испытуемых.

• Нормативноориентированный тест для

определенной области содержания (учебная

программа, образовательный стандарт)

формируется только из тестовых заданий,

обладающих дифференцирующей

способностью.

• Нормативноориентированный тест не

допускает содержательной вариативности —

все испытуемые должны выполнять одни и те

же задания.

По средствам предъявления педагогические

тесты делятся:

� на бланочные — испытуемые отмечают или

вписывают правильные ответы на бланке;

� компьютерные — задания высвечиваются на

мониторе компьютера.

По степени однородности содержания:

� гомогенные — предназначены для контроля

знаний и умений по одному предмету или

дисциплине;

� гетерогенные — измеряют уровень

подготовленности по нескольким учебным

предметам.

Требования к заданиям закрытого типа:

• Инструкция, основное содержание задания и варианты

ответов должны быть хорошо понятны испытуемым.

• Вопросы в задании должны быть четко сформулированными,

краткими и недвусмысленными, соответствовать правилам

русского языка.

• Основное содержание задания должно состоять из

максимального количества информации, относящейся к

проблеме. Из вариантов ответов исключаются

повторяющиеся слова и выражения посредством ввода их в

основной текст задания.

• В тексте задания не допускается двойное отрицание.

• Среди вариантов ответа должен быть только один

правильный или наиболее правильный ответ.

• Варианты ответов должны быть краткими, иметь примерно

одинаковое количество знаков.

• В ответах не рекомендуется употреблять слова «все», «ни

одного», «никогда», «всегда» и выражения типа «все

перечисленные», «ни один из перечисленных». Они

способствуют угадыванию правильного ответа.

• Задания множественного выбора более

сложны, чем традиционные задания

закрытого типа. Учащийся должен не

только выбрать правильный ответ, но и

самостоятельно определить их количество.

• Задания восстановления соответствия —

это такие задания, в которых испытуемый

определяет соответствие между элементами

двух множеств. Эти задания используются

для проверки классификационных,

систематических и фактических знаний, т. е.

ученики должны понимать взаимосвязи

между различными предметами, явлениями,

законами, формулами, классами и др.

• Задания на восстановление

последовательности предназначены для

проверки знаний последовательности

определенных действий, процессов,

алгоритмов выполнения, последовательности

событий во времени и др.

• В задании испытуемый должен установить

правильный порядок предложенных

элементов, связанных определенной задачей.

Порядок указывается с помощью цифр.

Инструкция к заданию на восстановление

последовательности имеет следующий вид:

«Установите правильную

последовательность».

• Задания свободного изложения

заключаются в представлении ответа в

развернутом виде, свободной форме.

• Эти задания похожи на традиционные

письменные контрольные задания. Они

позволяют проверить и оценить различные

уровни познавательной деятельности

испытуемых. Проверяется не только знание

фактического материала, но и умение

выражать свои мысли, логичность,

оригинальность выражения (гуманитарная

сфера) и др.

Занимательные формы контроля

• возбуждают познавательный интерес,

обостряют эмоциональномыслительные

процессы, заставляют более пристально

всматриваться в предмет, окружающую

среду, наблюдать, догадываться,

вспоминать, сравнивать, искать в

имеющихся знаниях объяснения и пр.

• на уроках в качестве занимательных форм

контроля применяют вербальные

головоломки, кроссворды, чайнворды,

ребусы, загадки и др.

При использовании занимательных

форм контроля учитель должен:

� последовательно переходить от

простых задач к сложным;

� учитывать индивидуальные качества

учащегося, подбирать варианты задач

различной степени сложности;

� направлять ученика к правильному

решению;

� разбирать правильные ответы.

Прочтите название русской народной

сказки:

Прочтите название русской народной сказки:

Прочитайте имя сказочного персонажа:

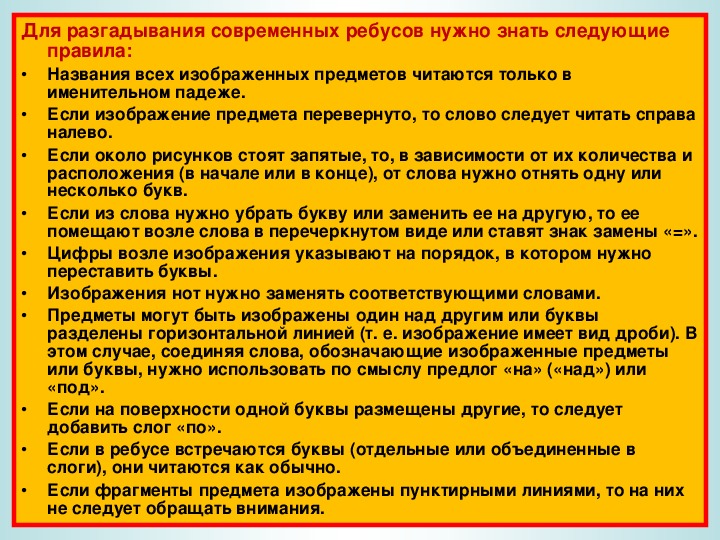

Для разгадывания современных ребусов нужно знать следующие

• Названия всех изображенных предметов читаются только в

именительном падеже.

• Если изображение предмета перевернуто, то слово следует читать справа

правила:

налево.

• Если около рисунков стоят запятые, то, в зависимости от их количества и

расположения (в начале или в конце), от слова нужно отнять одну или

несколько букв.

• Если из слова нужно убрать букву или заменить ее на другую, то ее

помещают возле слова в перечеркнутом виде или ставят знак замены «=».

• Цифры возле изображения указывают на порядок, в котором нужно

переставить буквы.

• Изображения нот нужно заменять соответствующими словами.

• Предметы могут быть изображены один над другим или буквы

разделены горизонтальной линией (т. е. изображение имеет вид дроби). В

этом случае, соединяя слова, обозначающие изображенные предметы

или буквы, нужно использовать по смыслу предлог «на» («над») или

«под».

• Если на поверхности одной буквы размещены другие, то следует

добавить слог «по».

• Если в ребусе встречаются буквы (отдельные или объединенные в

слоги), они читаются как обычно.

• Если фрагменты предмета изображены пунктирными линиями, то на них

не следует обращать внимания.

Педагогические требования к организации контроля

1. Индивидуальный характер — контроль за работой каждого

ученика, не допускающий подмены результатов учения

отдельных учащихся итогами работы коллектива, и наоборот.

2. Системность и регулярность на всех этапах обучения.

3. Разнообразие форм проведения, обеспечивающее выполнение

обучающей, развивающей и воспитывающей функции

контроля, повышение интереса учащихся к его результатам.

4. Всесторонность, т. е. контроль должен охватывать все разделы

учебной программы.

5. Объективность.

6. Дифференцированный подход: учитываются специфические

особенности каждого учебного предмета, а также

индивидуальные качества учащихся.

7. Единство требований учителей, осуществляющих контроль за

учебной работой учащихся в данном классе.

Задание

• Составить тест со всеми

видами заданий

• Составить кроссворд,

чайнворд

• Составить ребус