Данная презентация может быть полезна на уроках литературы в старших классах и факультативных занятиях при изучении темы "ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА". Учителя найдут в ней необходимый материал, чтобы рассказать старшеклассникам и о судьбе Зинаиды Николаевны Гиппиус, и об основных этапах её творчества, и о поэтике её уникальной лирики.

ДЕКАДЕНТСКАЯ МАДОННА

Моей души, в её тревожности,

(Зинаида Гиппиус)

Не бойся, не жалей.

Две молнии – две

невозможности –

Соприкоснулись с ней.

Ищу опасное и властное

Слиянье всех дорог,

А всё живое и прекрасное

Приходит в крайний срок.

И если правда здешней

нежности

Не жалость, а любовь,-

Всесокрушающей мятежности

Моей не прекословь.

З.

Гиппиус

…Она позволяла себе всё, что запрещалось

остальным. Носила мужские наряды – они эф

фектно подчеркивали ее бесспорную женствен

ность. Именно такой изобразил ее на известней

шем портрете Лев Бакст. Обожала играть людь

ми, ставить над ними своеобразные эксперимен

ты. Сначала привлекала их выражением глубокой

заинтересованности, очаровывала своей несо

мненной красотой и обаянием, затем – отталки

вала надменностью, насмешливостью, холодным

презрением. При ее незаурядном уме это было

несложно. Ее любимыми развлечениями было

дерзить людям, конфузить их, ставить в неловкое

положение и наблюдать за реакцией. В историю вошли и

знаменитая лор-

1906 г.

Л.Бакст. Портрет З.Н.Гиппиус

лорнетка, которой близорукая Зинаида Николаевна пользова

лась с вызывающей бесцеремонностью, и ожерелье, сделан

ное из обручальных колец ее поклонников…

Она пыталась скрыть свое истинное

лицо, пытаясь таким образом научиться не

страдать. Обладающая ранимой, сверхчув

ствительной натурой, Гиппиус специально

ломала, переделывала себя, чтобы обрести

психологическую защиту, обрасти панци

рем, охраняющим ее душу от повреждений.

А поскольку, как известно, лучший способ

защиты – нападение, Зинаида Николаевна и

избрала столь вызывающий стиль поведе

ния…

В своем дневнике Блок сделал лаконич

ную, но ёмкую запись об этой поэтессе:

«Единственность Зинаиды Гиппиус».

Да, единственность Зинаиды Гиппиус. Есть люди, которые как

будто выделаны машиной, выпущены на свет Божий целыми

однородными сериями, и есть другие, как бы «ручной рабо

ты». Именно такой и была Зинаида Николаевна Гиппиус…

Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 8(20) ноября

1869 года в городе Белёве Тульской губернии в обру

севшей немецкой дворянской семье. Отец, Николай Ро

манович Гиппиус, известный юрист, некоторое время

служил оберпрокурором в Сенате; мать, Анастасия Ва

сильевна, урожденная Степанова, была дочерью екате

ринбургского оберполицмейстера.

По необходимости, связанной со служебной деятельнос

тью отца, семья часто переезжала с места на место, изза

чего девочка не получила полноценного образования; различные учебные

заведения она посещала урывками, готовясь к экзаменам с гувернантками.

Отец умер в возрасте 48ми лет от туберкулеза. В 1882 г. его вдова вместе

с 4мя дочерьми переехала в Москву, и Зинаида стала учиться в гимназии

Фишера. Занималась охотно, с интересом, но вскоре врачи обнаружили

туберкулез и у нее. Гимназию пришлось оставить. «Малень

кий человек с большим горем», — такими словами вспомина

ли здесь девочку, постоянно носившую печать печали на лице.

Стихи будущая поэтесса начала писать с семи лет. В 1902 г. в письме Ва

лерию Брюсову она замечала: «В 1880 году, то есть когда мне было 11

лет, я уже писала стихи (причем очень верила во вдохновение и старалась

писать сразу, не отрывая пера от бумаги). Стихи мои всем казались

«испорченностью», но я их не скрывала. Должна оговориться, что я была

нисколько не «испорчена» и очень религиозна при всём этом…»

А еще девочка запоем читала, вела дневники, охотно переписывалась со

знакомыми и друзьями отца. Один из них, генерал Н.С. Драшусов, пер

вым обратил внимание на юное дарование и посоветовал Зиночке всерьёз

заняться литературой.

Уже для первых поэтических упражнений девочки были

характерны самые мрачные настроения. «Я с детства ра

нена смертью и любовью», — позже признавалась она.

Как отмечал один из биографов поэтессы, «Гиппиус с

начала своих дней живёт как бы вне времени и простран

ранства, занятая чуть ли ни с пелёнок реше

нием вечных вопросов». «Всё, что она знает

в 70 лет, она уже знала и чувствовала в семь».

Зиночка и ее сестры унаследовали от отца склонность

к чахотке, поэтому мать увозит их из Москвы сначала

в Крым, а затем на Кавказ – там жил брат матери,

Александр Степанов. Его материальное положение

позволило всем провести лето в Боржоме, курортном

городке недалеко от Тифлиса. На следующее лето

вновь поехали в Грузию, в Манглис, где Александр

Степанович скоропостижно скончался от воспаления

мозга. Семья Гиппиус была вынуждена остаться на

Кавказе.

Зина покорила тифлисскую молодежь. Высокая, статная красавица с пыш

ной золотисторыжей косой ниже колена и изумрудными глазами неудер

жимо влекла к себе взоры, мысли, чувства всех, кто с нею сталкивался. Ее

прозвали «поэтессой» – признавая тем самым ее литературный талант. В

кружке, который она собрала вокруг себя, почти все писали стихи, подра

жая популярнейшему в то время поэту Семену Надсону, недав

но умершему от чахотки, – но ее стихи были лучше всех.

В Тифлисе Зине попался в руки журнал «Живописное обозрение» со

статьей о Надсоне. Там, помимо прочего, упоминалось имя другого мо

лодого поэта, друга Надсона, – Дмитрия Мережковского, и приводилось

одно его стихотворение. Оно Зине не понравилось, но имя запомнилось...

Весной 1888 года Гиппиусы снова едут в Боржом. Туда же приезжает

Д.С. Мережковский, путешествующий по Кавказу после окончания Пе

тербургского университета. К тому времени он уже выпустил свою пер

вую книгу стихов и был весьма известным поэтом. Как оба считали, их

знакомство носило мистический характер и было предопределено свыше.

О первой встрече с будущим мужем З.Гиппиус позже писала: «…Я уви

дела мою мать и рядом с ней —

худенького молодого человека небольшого роста с

каштановой бородкой. Он чтото живо говорил

маме, она улыбалась. Я по няла, что это

Мережковский… Мне его стихи каза

лись гораздо хуже надсоновских, что я

ему не преминула высказать… Однако

после первой встречи мы стали встре

чаться ежедневно…»

Ощутив духовную и интеллектуальную близость со своим новым

знакомым, резко отличавшимся от её окружения, 18тилетняя Гиппиус на

его предложение о замужестве не задумываясь ответила согласием.

8 января 1889 года Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский об

венчались в тифлисской церкви Михаила Архангела. Ей было 19 лет, ему

– 23. За скромной церемонией венчания последовало короткое свадеб

ное путешествие… Они прожили вместе более 50 лет, «не расставаясь

ни на день…»

Союз с Мережковским оказал решающее влияние не только на судьбу

Зинаиды Гиппиус, но и на судьбу всей русской литературы «серебряного

века». Небеса унылы и низки,

Но я знаю – дух мой высок.

Мы с тобой так странно близки,

И каждый из нас одинок…

Мы с тобою единственно близки,

Мы оба идем на восток.

Небеса злорадны и низки,

Но я верю – дух наш высок. Март

1894

Странное впечатление производила эта пара: внешне они поразительно

не подходили друг другу. Он – маленького роста, с узкой впалой грудью,

в допотопном сюртуке. Черные, глубоко посаженные глаза горели

тревожным огнем библейского пророка. Это сходство подчеркивалось

вольно растущей бородой и тем легким взвизгиванием, с которым

переливались слова, когда Дмитрий Сергеевич раздражался. Держался он

с некоторым чувством превосходства и сыпал то цитатами из Библии,

то из языческих философов.

А рядом с ним Зинаида Николаевна Гиппиус. Соблазнительная,

нарядная, особенная. Она казалась высокой изза чрезмерной худобы.

Но загадочнокрасивое лицо не носило никаких следов болезни.

Пышные темнозолотистые волосы спускались на нежнобелый лоб и

оттеняли глубину удлиненных глаз, в которых светился внимательный ум.

Умелояркий грим. Головокружительный аромат сильных, очень приятных

духов. Держалась она как признанная красавица, к тому же – поэтесса.

От людей, близких к Мережковским, не раз приходилось слышать, что

заботами о семейном благополучии ведала почти исключительно З.Н. и

что в этой области ею достигались невероятные успехи.

Сразу после свадьбы Гиппиус и Мережковский

переехали в Петербург, где они принимали гостей

– поэтов, писателей, художников, религиозных и

политических деятелей. Гиппиус стала царицей

этого блестящего литературного салона. Не хозяй

кой, а именно царицей. Хрупкая капризная девоч

ка, которую поначалу воспринимали лишь как тень

знаменитого мужа, сумела сломать все воз

можные стереотипы и завоевать среди современ

ников титул "декадентской мадонны" – вдохнови

тельницы и одного из самых беспощадных крити

ков своей эпохи.

Поначалу Гиппиус и Мережковский заключили

негласный уговор: она будет писать исключитель

но прозу, а он — поэзию.

Но уговор нарушил сам Мережковский: у него возникла идея

романа о Юлиане Отступнике. С этого момента они стали

писать стихи и прозу каждый. В зависимости от настроения.

В Петербурге Гиппиус познакомилась с из

вестными литераторами: А.Н. Плещеевым,

Я.П. Полонским, А.Н. Майковым, Д.В. Григо

ровичем и др.; сблизилась с молодым поэтом

Николаем Минским (псевдоним Н.М. Вилен

кина) и редакцией «Северного вестника», од

ной из центральных фигур в котором был

критик А.Л. Волынский. С этим журналом, ориентировавшимся на новое

направление – «от позитивизма к идеализму», были связаны первые ли

тературные опыты Гиппиус. В 1890 году она пишет рассказ «Простая

жизнь», который был напечатан в «Вестнике Европы» под заголовком

«Злосчастная».

Нужно отметить, что это была не первая публикация Зинаиды Гиппиус. Ее

профессиональная литературная жизнь началась незадолго до свадьбы,

когда в 12й книжке журнала «Северный вестник» за 1888 год появилась

два «полудетских», как вспоминала поэтесса, стихотворения,

отражавшие «общую ситуацию пессимизма и меланхолии

1880х годов» и подписанные инициалами З.Г.

По ее же собственному признанию, до встречи с Мережковским это был

еще «не поэт – Зинаида Гиппиус», это был «Надсон в юбке». Вообще вся

ранняя поэзия З.Г. окрашена в тона, характерные для «поколения устав

ших» – поколения 1880х годов, поколения «безвременья». И, конечно,

здесь не могло не обойтись без весьма распространенных в литературе то

го времени мотивов: бессилия, покинутости, бессмысленности человече

ского существования, с одной стороны, и привлекательности, спаситель

ности смерти – с другой (а у Гиппиус на все это накладывался собствен

ный отпечаток – следы недавней болезни, туберкулеза):

Мой друг, меня сомненья не тревожат.

Я смерти близость чувствовал давно.

В могиле, там, куда меня положат,

Я знаю, сыро, душно и темно…

Название стихотворения – «Отрада». Написано оно в

1889 году, от мужского лица (в дальней

шем к этому приему Гиппиус будет прибе

гать не только в стихах).

Как поэт оригинальный, с собственным голосом З.Гиппиус оформится в

первое десятилетие нового, ХХ века, когда религиозномистические ис

кания обретут поэтическую форму, когда напряженное духовное сущест

вование между двумя полярными полюсами – то, что ее мучило и не на

ходило ответа, она сумеет передать в слове: «Мне близок Бог – но не могу

молиться./ Хочу любви – и не могу любить». Когда «Я» выйдет за рамки

личности и станет и миром, и Богом (и миром, и Богом – в себе).

Но до этого времени Гиппиус будет пробовать себя в прозе. В 1892 г. она

напишет рассказы «В Москве» и «Два сердца». Ее романы («Без талисма

на», «Победители», «Мелкие волны») будут с успехом печататься как в

«Северном вестнике», так и в «Вестнике Европы», «Русской мысли» и

других популярных изданиях. Позже Гиппиус утверждала: «Романов

этих я не помню, даже заглавий, кроме одного, называвшегося «Мелкие

волны». Что это были за «волны» — не имею никакого понятия и за них

не отвечаю». Однако многие критики относились к этому периоду твор

чества Гиппиус серьезнее, чем она сама, отмечая двойствен

ность человека и бытия, ангельского и демонического начал и

указывая на явное влияние Ф.М. Достоевского.

Исследователи творчества Зинаиды Гиппиус отмечают,

что она в своем творчестве во многом следовала за Ме

режковским, была «преданным проводником его рели

гиознофилософских идей» (В.Брюсов), что ее роль в

символизме была неотделима от роли мужа, потому

часто оставалась почти незаметной. Но зато З.Гиппиус

внесла в русский символизм стихию театральности, со

создала особый, “декадентский” стиль в жизни и творчестве (ходила в

платьях, производивших фурорсмятение в Петербурге и Париже).

Декадентство (от французского «decadence» – упадок) – общее наимено

вание явлений культуры последней трети XIX – начала XX веков.

Декадентство было отмечено настроениями упадочничества, безнадеж

ности, отвращения к реальной жизни и/или страха перед ней, пессимиз

ма, крайнего индивидуализма, скепсиса, утраты моральных ценностей,

элитарности, богемности. «Полюбить самого себя – вот начало

романа,

который продлится всю жизнь», – написал О. Уайльд в

«Заве тах молодому поколению». Этот постулат оказался

очень близок декадентам.

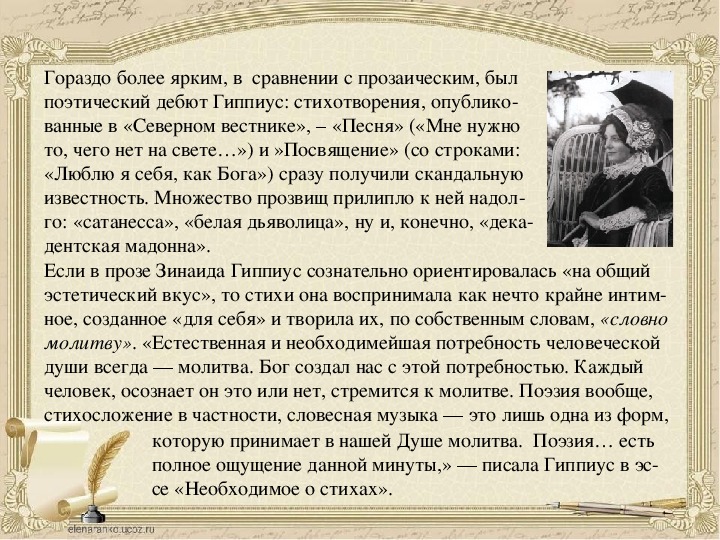

Гораздо более ярким, в сравнении с прозаическим, был

поэтический дебют Гиппиус: стихотворения, опублико

ванные в «Северном вестнике», – «Песня» («Мне нужно

то, чего нет на свете…») и »Посвящение» (со строками:

«Люблю я себя, как Бога») сразу получили скандальную

известность. Множество прозвищ прилипло к ней надол

го: «сатанесса», «белая дьяволица», ну и, конечно, «дека

дентская мадонна».

Если в прозе Зинаида Гиппиус сознательно ориентировалась «на общий

эстетический вкус», то стихи она воспринимала как нечто крайне интим

ное, созданное «для себя» и творила их, по собственным словам, «словно

молитву». «Естественная и необходимейшая потребность человеческой

души всегда — молитва. Бог создал нас с этой потребностью. Каждый

человек, осознает он это или нет, стремится к молитве. Поэзия вообще,

стихосложение в частности, словесная музыка — это лишь одна из форм,

которую принимает в нашей Душе молитва. Поэзия… есть

полное ощущение данной минуты,» — писала Гиппиус в эс

се «Необходимое о стихах».

Именно исповедальность, «молитвенность» давала повод

критикам для нападок: утверждалось, в частности, что,

обращаясь к Всевышнему (под именами Он, Невидимый,

Третий), Гиппиус устанавливала с ним «свои, прямые и

равные, кощунственные отношения».

Мало того. Она даже выступала защитником владыки

того царства, куда попадают души самоубийц, например,

в стихотворении «Божья тварь» (1902 г.):

За Дьявола Тебя молю,

Господь! И он – Твое созданье.

Гиппиус и сама во многом провоцировала общественное мнение, тща

тельно продумывала своё социальное и литературное поведение, своди

вшееся к смене нескольких ролей, и умело внедряла искусственно фор

мировавшийся образ в общественное сознание.

Она считала себя творцом, создающим себя, свой образ, свой

стиль, свой мир. Она участвовала в сотворении «нового ре

лигиозного сознания», новой морали и пр. Но она не апелли

ровала к вековым ценностям, она ваяла свои собственные.

Зинаида Николаевна всегда стремилась быть свободной – и внешне, и

внутренне. Презирала условности. Она любила одеваться в мужское, как

Жанна д’Арк или Надежда Дурова. В лирике и критике говорила о себе в

мужском роде, подписывалась мужскими псевдонимами «Лев Пущин»,

«Товарищ Герман», «Антон Крайний». Многих это раздражало, некото

рых пугало, третьих отталкивало. А она, не обращая внимания ни на пер

вых, ни на вторых, ни на третьих (кроме Дмитрия Сергеевича – он всегда и

во всем оставался единственным авторитетом, к голосу которого она

прислушивалась), была всегда такой, какой могла быть: привлекающей

внимание мужчин и женщин, мятущейся, увлекающейся мистикой «по ла»,

решающей вопросы «метафизики любви», размышляющей о Христе.

Весь Петербург знал Гиппиус благодаря ее внешности и частым выступле

ниям на литературных вечерах, где она читала свои «столь преступные

стихи с явной бравадой»:Я не могу покоряться людям.

Можно ли рабства хотеть?

Целую жизнь мы друг друга

судим, —

Чтобы затем — умереть.

А вот, что она написала о себе сама:

И я такая добрая,

Влюблюсь – так присосусь.

Как ласковая кобра я,

Ласкаясь, обовьюсь.

«Чертова кукла» была остра на язык и одной фразой могла "припечатать"

человека. Она прославилась ядовитой критикой братьев по перу, и это ее

усилиями брак Александра Блока и Менделеевой был разрушен.

Но она же вывела в свет никому не известного Сергея Есенина.

Я в себе, от себя, не боюсь ничего,

Ни забвенья, ни страсти.

Не боюсь ни унынья, ни сна моего,

Ибо все в моей власти.

Не боюсь ничего и в других – от других,

К ним нейду за наградой.

Ибо в людях люблю не себя, и от них

Ничего мне не надо.

Тем не менее эта самолюбивая, эксцентричная женщина

заслужила славу умнейшей женщины империи. Почему?

Все все дело ее в дневниках. Ранние обрываются на 1904 году. Стержень

сюжетов – поиски Любви. Поздние записи начинаются летом 1914 года.

Началась мировая война – посягательство не только на свободу отдель

ного человека, но на Свободу во вселенском смысле. Даже в первые дни

войны, она в лагере немногочисленных ее противников. Записи почти

пророческие…

Даже стихи этого периода в целом становятся менее интимными, они на

чинают трогать другие струны («Все она», 1914г.):

Все едины, всё едино,

Мы ль, они ли... смерть – одна.

И работает машина,

И жует, жует война…

А вот реакция на 1917 год: ликование – в феврале, в октябре – горечь от

сбывшихся опасений. «Готовится «социальный переворот», самый

темный, идиотический и грязный, какой только будет в

истории. И ждать его нужно с часу на час», – это запись в

дневнике за день до революционного восстания…

Зинаида Гиппиус жила литературой, религиозными исканиями и Рос

сией, которую (без надрыва) любила. Но ту, которая была, а не ту, кото

рая стала. Революция 1905 года уже была не ее. Октябрьский переворот

17го – тем более. В дневнике поэтесса писала: «На другой день» после

переворота, «чёрный, темный, мы вышли с Д.С. на улицу. Как

скользко, студено, черно… Подушка навалилась — на город? На

Россию? Хуже…» В конце 1917 года Гиппиус ещё имела возможность

печатать антибольшевистские стихи в сохранившихся газетах.

Следующий, 1918 год, прошёл под знаком подавленности. В дневниках

Гиппиус писала о голоде («Голодных бунтов нет — люди едва

держатся на ногах, не взбунтуешь…» 23 февраля), о зверствах ЧК

(«…В Киеве убили 1200 офицеров, у трупов отрубали ноги, унося

сапоги… На улицах вонь. Повсюду лежат неубранные лошади.

Каждый день когото расстрели вают…» 17 марта). В октябре

Гиппиус пишет: «Все в ком была душа, ходят, как мертвецы. Мы не

возмущаемся, не страдаем, не негодуем, не

ожидаем…» А поэтическим документом времени, отрази

вшим отношение Гиппиус к происходившему в 19171918 гг.,

стал сборник «Последние стихи. 19141918» (1918).

Встретив революцию 1917 года крайне враждебно и

назвав ее «блудодейством», «неуважением к святыням»,

воцарением «царства Антихриста» и торжеством

«всемирного зла», З.Гиппиус в 1920м вместе с мужем

эмигрировала во Францию. С 1921 года супруги жили в

Париже, основав там общество «Зеленая лампа» (1925

1939), вокруг которого собралась творческая эмиграция,

разделяющая их взгляды. Так начался очередной этап ее

жизни, полный потерь, лишений и раздумий.

Сохранив воинствующе резкое неприятие большевизма, супруги остро

переживали свою отчуждённость от родины. Нина Берберова приводила

в своих воспоминаниях такой их диалог: «Зина, что тебе дороже: Россия

без свободы или свобода без России?» Она думала минуту. «Свобода

без России… И потому я здесь, а не там». «Я тоже здесь, а не там, по

тому что Россия без свободы для меня невозможна. Но…» И он заду

мывался, ни на кого не глядя. «…На что мне, собственно, нужна свобо

да, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?»

В сентябре 1928 года Мережковские приняли участие в

Первом съезде русских писателейэмигрантов.

Осенью 1938 года Мережковский и Гиппиус выступили с

осуждением «Мюнхенского сговора»: «Пакт о ненападе

нии», заключенный 23 августа 1939 года между СССР и

Германией, Гиппиус назвала «пожаром в сумасшедшем

доме». Тогда же она объявила о создании бесцензурного

сборника «Литературный смотр» (опубликованного год

спустя), призванного объединить в себе «произведения

всех отверженных другими изданиями писателей».

Свои последние годы З.Гиппиус посвятила работе над биографией мужа.

Эта книга осталась неоконченной и была издана в 1951 году. Тэффи вспо

минала: «Последние месяцы своей жизни З.Н. много работала, и все по

ночам. Она писала о Мережковском. Своим чудесным бисерным почер

ком исписывала целые тетради, готовила большую книгу. К

этой работе она относилась как к долгу перед памятью «Ве

ликого Человека», бывшего спутником её жизни.

оо

Также в последние годы З.Гиппиус работала над поэмой «Последний

круг» (опубликованной в 1972 г.), оставшейся, как и книга «Дмитрий

Мережковский», незавершённой. Последней записью в дневнике Гиппи

ус, сделанной перед самой смертью, была фраза: «Я ст ю мало. Как Бог

мудр и справедлив».

Зинаида Николаевна Гиппиус скончалась в в

Париже 9 сентября 1945 года, пережив мужа на

4 года. Остававшийся до последнего рядом

секретарь В.Злобин свидетельствовал, что в

мгновение перед кончиной две слезы стекли по

её щекам, а на лице появилось «выражение

глубокого счастья». Зинаида Гиппиус была

похоронена под одним надгробием с мужем на

кладбище СентЖеневьевдеБуа.

Те немногие, кто уважал и ценил

поэтессу, видели в ее смерти конец

целой эпохи…

Могила Д.С.Мережковского и З.Н.Гиппиус на кладбище СентЖеневьев де Буа

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ЗИНАИДЫ ГИППИУС

(Основные мотивы и направленность)

Начало литературной деятельности Зинаиды Гиппиус «романтически

подражательное»: в её ранних стихотворениях и рассказах критики усматри

вали влияния Надсона, Ницше. После появления программной работы Д.С.

Мережковского «О причине упадка и о новых течениях современной русской

литературы» (1892), творчество Гиппиус приобрело отчетливо «символист

ский» характер; более того, впоследствии её стали причислять к числу идео

логов модернизма в русской литературе. В эти годы центральной темой её

творчества становится проповедь новых этических ценностей. Как

писала она в «Автобиографии», «меня занимало, собственно, не декадент

ство, а проблема индивидуализма и все относящиеся к ней вопросы».

Сборник рассказов 1896 года она полемически озаглавила «Новые люди»,

подразумевая тем самым изображение характерных идейных устремлений

формирующегося литературного поколения. Её герои кажутся непривычны

ми, одинокими, болезненными, подчёркнуто непонятыми. В рассказе «Среди

мертвых» показана необыкновенная любовь героини к умершему художни ку,

чью могилу она окружила заботой и на которой, в конце концов, замерза ет,

соединившись, т.о., в своём неземном чувстве со своим возлюбленным.

Впрочем, обнаруживая среди героев первых прозаических сборников Гиппиус

людей «символистского типа», занимавшихся поиском «новой красоты» и путей

духовного преображения человека, критики замечали и отчётливые следы

влияния Достоевского. Так, в рассказе «Зеркала» герои имеют своих

прототипов среди персонажей произведений Достоевского. Главная героиня

повествует, как она «всё хотела сделать чтонибудь великое, но такое…

беспримерное. А потом вижу, что не могу — и думаю: дай чтонибудь дурное

сделаю, но очень, очень дурное, до дна дурное…», «Знайте, что обижать ничуть

не плохо». В новелле «Златоцвет» (1896) рассматривается убийство по

«идейным» мотивам во имя полного освобождения героя: «Она должна

умереть… С ней умрёт всё — и он, Звягин, будет свободен от любви, и от

ненависти, и от всех мыслей о ней». Размышления об убийстве перемежаются

спорами о красоте, свободе личности, об Оскаре Уайльде и т.д. Гиппиус не

копировала слепо, а заново переосмысливала русскую классику, помещая своих

героев в атмосферу произведений Достоевского.

Основными мотивами ранней поэзии Гиппиус критики начала XX века

считали «проклятия скучной реальности», «прославление мира фанта

зии», поиск «новой нездешней красоты». Характерный для символистской

литературы конфликт между болезненным ощущением внутричеловеческой

разобщенности и, одновременно, стремлением к одиночеству присутствовал и в

раннем творчестве Гиппиус, отмеченном этическим и эстетическим макси

мализмом. Подлинная поэзия, считала Гиппиус, сводится к «тройной

бездонности» мира, трем темам — «о человеке, любви и смерти». Она

мечтала о «примирении любви и вечности», но объединяющую роль отводила

смерти, которая только и может спасти любовь от всего преходящего.

Подобного рода раздумья на «вечные темы», определившие тональность мно

гих стихов Гиппиус 1900 годов, господствовали и в двух первых книгах прозы

Гиппиус, основными темами которых были «утверждение истинности лишь

интуитивного начала жизни, красоты во всех её проявлениях и противоречиях и

лжи во имя некоей высокой истины».

«Третья книга рассказов» (1902) Гиппиус вызвала существенный резонанс;

критика в связи с этим сборником заговорила о «болезненной странности»

автора, «мистическом тумане», концепции метафизики любви «на фоне духов

ных сумерек людей… ещё не способных её осознать». Формула «любви и стра

дания» по Гиппиус (согласно «Энциклопедии Кирилла и Мефодия») соотно

сится со «Смыслом любви» В.С.Соловьева и несёт в себе основную идею:

любить не для себя, не для счастья и «присвоения», а для обретения в «Я»

бесконечности. «Выразить и отдать всю душу», идти до конца в любом опыте, в

том числе в экспериментировании с собой и людьми, — вот основные её

жизненные установки.

Заметным событием в литературной жизни России начала XX века

стал выход первого сборника стихотворений З.Гиппиус в 1904 году.

Критика отме тила здесь «мотивы трагической замкнутости, отрешённости от

мира, волевого самоутверждения личности». Единомышленники отмечали и

особую манеру «поэтического письма, недоговоренности, иносказания, намека,

умолчания», манеру извлекать «певучие аккорды отвлеченности» из «немого

пианино», — как назвал это И.Анненский. Последний считал, что «ни один

мужчина никог да не посмел бы одеть абстракции таким очарованием», и что в

этой книге наи лучшим образом воплотилась «вся 15летняя история…

лирического модерниз ма» в России.

Некоторые исследователи считали, что творчество Гиппиус отличает

«характерная неженственность»; в её стихах «всё крупно, сильно, без

частностей и мелочей. Живая, острая мысль, переплетенная со сложными

эмоциями, вырывается из стихов в поисках духовной целостности и

обретения гармонического идеала».

Другие предостерегали от однозначных оценок: «Когда задумываешься, где у

Гиппиус сокровенное, где необходимый стержень, вкруг которого обрастает

творчество, где «лицо», то чувствуешь: у этого поэта, может быть, как

ни у кого другого, нет единого лица, а есть множество…», писал Р.Гуль.

Писатель И.Бунин, подразумевая стилистику Гиппиус, не признающую

открытой эмоциональности и часто построенную на использовании

оксюморонов, называл её поэзию «электрическими стихами».

В.Ходасевич, рецензируя «Сияния», говорил о «своеобразном внутреннем

борении поэтической души с непоэтическим умом».

Выдающимся мастером стиха считали её В.Я.Брюсов и И.Ф.Анненский,

восхищавшиеся виртуозностью формы, ритмическим богатством и «певучей

отвлечённостью» лирики Гиппиус конца 1890х 1900х годов.

В 1910 году вышел второй сборник стихов Гиппиус «Собрание стихов. Кн.2.

19031909», во многом созвучный первому; его основной темой стал

«душевный разлад человека, во всём ищущего высшего смысла, божественно

го оправдания низкого земного существования». Два романа неоконченной

трилогии, «Чёртова кукла» (1911) и «Романцаревич» (1912), встретили

неприятие критики, отметившей «слабое художественное воплощение». В пер

вом романе были даны шаржированные портреты А.Блока и Вяч.Иванова, а

главному герою противостояли «просветлённые лики» участников триумвира

та Мережковских и Философова. Другой роман был целиком посвящён вопро

сам богоискательства и был, по оценке Р.В.ИвановаРазумника, «нудным и тя

гучим продолжением никому не нужной „Чёртовой куклы“». О романах «Но

вый энциклопедический словарь» писал: «Гиппиус оригинальнее как автор

стихов, чем как автор рассказов и повестей. Всегда внимательно обдуманные,

часто ставящие интересные вопросы, не лишенные меткой наблюдательности,

рассказы и повести Гиппиус в то же время несколько надуманы, чужды свежес

ти вдохновения, не показывают настоящего знания жизни. Герои Гиппиус го

ворят интересные слова, попадают в сложные коллизии, но не живут перед чи

тателем; большинство их только олицетворение отвлечённых идей, а некото

рые не более, как искусно сработанные марионетки, приводимые в движение

рукою автора, а не силой своих внутренних психологических переживаний».

Сборник «Последние стихи. 1914—1918» (1918 г.) подвёл черту под актив

ным поэтическим творчеством Гиппиус, хотя за границей вышли ещё два её

поэтических сборника: «Стихи. Дневник 1911—1921» (Берлин, 1922) и

«Сияния» (Париж, 1939).

В произведениях 1920х годов преобладала эсхатологическая нота

(«Рос сия погибла безвозвратно, наступает царство Антихриста, на

развали нах рухнувшей культуры бушует озверение», — согласно

энциклопедии «Кругосвет»).

В качестве авторской хроники «телесного и духовного умирания старого ми

ра» Гиппиус оставила дневники, воспринимавшиеся ею как уникальный

литературный жанр, позволяющий запечатлеть «само течение жизни»,

зафиксировать «исчезнувшие из памяти мелочи», по которым потомки

смогли бы восстановить достоверную картину трагических событий.

В сборниках рассказов Гиппиус «Алый меч» (1906) и «Чёрное по

белому» (1908) исследователи отметили «туманноимпрессионистическую

манеру» автора, постановку проблем богоискательства, любви и пола

(«Влюблен ные», «Вечная «женскость», «Двое – один); снова отметили

влияние Достоевского («Иван Иванович и черт»).

В 1900х годах Гиппиус заявила о себе и как драматург: ею была написана

пьеса «Святая кровь» (1900), которая вошла в третью книгу рассказов.

Созданная в соавторстве с Д.Мережковским и Д.Философовым пьеса «Маков

цвет» вышла в 1908 году и явилась откликом на революционные события

19051907 годов.

Самым удачным драматическим произведением Гиппиус считается

«Зелёное кольцо» (1916); эта пьеса, посвящённая людям «завтрашнего дня»,

была поставлена Вс.Э. Мейерхольдом в Александринском театре.

Важное место в творчестве З.Гиппиус занимает ее деятельность

в качестве литературного критика. Свои статьи она публиковала сначала

в «Новом пути», затем в «Весах» и «Русской мысли» (в основном, под псев

донимом Антон Крайний). Если верить «Новому энциклопедическому

словарю», её суждения отличались как «большою вдумчивостью», так и

«крайнею резкостью и порою недостатком беспристрастия».

Так, А.Чехов в оценке З.Гиппиус – писатель «охлаждения сердца ко

всему живому», и те, кого он сможет увлечь, «пойдут давиться, стреляться и

то питься». «Чехов, – писала З.Гиппиус в статье «О пошлости», – не знает

ни чего; в его душе черт поселился прочно, сплетясь с живыми отраженьями

мира; а Чехов даже не подозревает, что черт существует, и конечно, не ему

отделить в сознании живое от мертвого. И он тяжело и устало скучает».

По её мнению, время Максима Горького прошло, он – «отживший худож

ник». «Стихи о Прекрасной Даме» А.Блока, по утверждению критика,

«нехудожественны, неудачны», в них сквозит «русалочий холод».

Ненависть к Октябрьской революции заставила Гиппиус порвать с теми из

бывших друзей, кто принял её, — с А.Блоком, В.Брюсовым, А.Белым. История

этого разрыва и реконструкция идейных коллизий, которые привели к нему,

составила суть мемуарного цикла Гиппиус «Живые лица» (1925). Революция (в

противоположность Блоку, увидевшему в ней очистительную метель) была

описана ею как «тягучее удушье» однообразных дней, «скука потрясающая» и

вместе с тем, «чудовищность», вызывавшая одно желание: «ослепнуть и

оглохнуть». В происходящем Гиппиус усматривала торжество «Громадного

Безумия» и считала крайне важным сохранить позицию «здравого ума и твердой

памяти».

Творчество Гиппиус в годы эмиграции (согласно энциклопедии «Кругосвет»)

«начинает затухать, она все больше проникается убеждением, что поэт не в

состоянии работать вдали от России»: в её душе воцаряется «тяжелый холод»,

она мертва, как «убитый ястреб». Эта метафора становится ключевой в

последнем сборнике Гиппиус «Сияния» (1938), где преобладают мотивы

горечи, разочарования, одиночества и все увидено взглядом «идущего мимо».

Попытки примирения с миром перед лицом близкого прощания с ним сменя

ются декларациями неприятия насилия и зла.

Презентация подготовлена

Голдаевской Валентиной Анатольевной,

учителем русского языка и литературы

ГБОУ г. Москвы «Школа № 1499

имени Героя Советского Союза

Ивана Архиповича Докукина