Выступление на школьном методическом объединении "Смысловое чтение художественных произведений на уроках литературного чтения" оформлено в виде презентации. Может использоваться для оказания методической помощи молодым учителям. А также всем учителям, которые хотят научить детей не просто читать, а максимально точно и полно понимать содержание прочитанного.Данная презентация содержит приёмы и стратегии, позволяющие формировать читательскую компетентность учащихся.

Тема выступления:

«Смысловое чтение

художественных произведений на уроках

литературного чтения»

© stopilina.ucoz.ru

«Читать и не понимать –

то же, что совсем не читать»

Ян Амос Коменский

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить

извлеченную информацию,

осуществлять познавательную

деятельность.

т.е.

Смысловое (продуктивное) чтение – вид чтения, которое нацелено на

понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции

универсальных учебных действий

(Асмолов А.Г., Бурменская Г.В.,

Володарская И.А. и др.) выделены действия смыслового чтения, связанные:

с осмыслением цели чтения и выбором вида чтения в зависимости от

цели;

с извлечением необходимой информации из текстов различных жанров;

с определением основной и второстепенной информации;

с формулированием проблемы и главной идеи текста.

© stopilina.ucoz.ru

Осмысленность чтения предполагает формирование

следующих универсальных учебных действий:

выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и

осознавать потребность в выяснении их смысла;

пользоваться сносками и школьным толковым словарем;

отвечать на вопросы по содержанию словами текста;

определять эмоциональный характер текста;

выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова;

опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей;

определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа

из ряда предложенных;

уметь прогнозировать содержание читаемого;

осознавать авторское и собственное отношение к персонажам;

формулировать тему небольшого текста;

© stopilina.ucoz.ru

Осмысленность чтения предполагает формирование

следующих универсальных учебных действий:

работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных,

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку;

выявлять смысловой и эмоциональный подтекст;

определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той,

которая наиболее точно выражает главную мысль;

находить главную мысль, сформулированную в тексте;

определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по

обложке, заглавию, рисунку.

© stopilina.ucoz.ru

Приёмы, используемые «идеальным читателем»:

начинает размышлять над текстом до чтения, анализируя заголовок,

иллюстрации, которые продолжаются в ходе всего чтения;

не пропускает непонятные слова, выражения;

вычерпывает информацию из каждого слова, словосочетания,

предложения и связей между ними, задаёт себе вопросы по ходу

чтения, задумывается над дальнейшем развитии событий, сверяет

свои размышления с текстом;

включает

воображение,

воссоздавать

происходящие картины, додумывать, придумывать, а через это и

лучше запоминать текст.

которое

помогает

© stopilina.ucoz.ru

Работа с любым текстом предполагает три этапа:

до чтения текста,

во время чтения текста,

после чтения текста.

© stopilina.ucoz.ru

Работа с текстом до чтения (антиципация)

Антиципация предвосхищение, предугадывание предстоящего

чтения.

Цель этого этапа: определение смысловой, тематической,

эмоциональной направленности текста; прогнозирование содержания

текста по заглавию, фамилии автора, ключевым словам, иллюстрации.

Главная задача педагога на этапе предчтения: вызвать у ребёнка

желание, мотивацию прочитать данное произведение.

Продуктивные предтекстовые стратегии:

«Мозговой штурм»

«Глоссарий»

«Корзина идей»

«Верные и неверные утверждения»

«Ролевая игра»

«Лови ошибку»

© stopilina.ucoz.ru

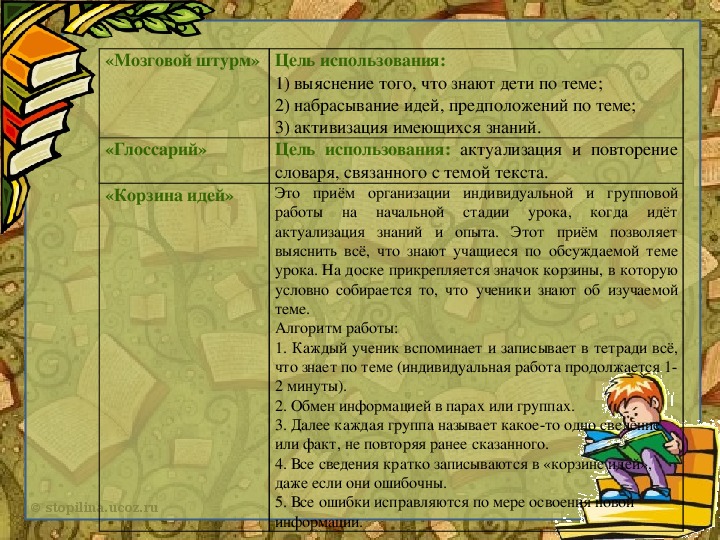

«Мозговой штурм» Цель использования:

1) выяснение того, что знают дети по теме;

2) набрасывание идей, предположений по теме;

3) активизация имеющихся знаний.

© stopilina.ucoz.ru

«Мозговой штурм» Цель использования:

«Глоссарий»

1) выяснение того, что знают дети по теме;

2) набрасывание идей, предположений по теме;

3) активизация имеющихся знаний.

Цель использования: актуализация и повторение

словаря, связанного с темой текста.

© stopilina.ucoz.ru

«Мозговой штурм» Цель использования:

«Глоссарий»

«Корзина идей»

© stopilina.ucoz.ru

1) выяснение того, что знают дети по теме;

2) набрасывание идей, предположений по теме;

3) активизация имеющихся знаний.

Цель использования: актуализация и повторение

словаря, связанного с темой текста.

Это приём организации индивидуальной и групповой

работы на начальной

стадии урока, когда идёт

актуализация знаний и опыта. Этот приём позволяет

выяснить всё, что знают учащиеся по обсуждаемой теме

урока. На доске прикрепляется значок корзины, в которую

условно собирается то, что ученики знают об изучаемой

теме.

Алгоритм работы:

1. Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради всё,

что знает по теме (индивидуальная работа продолжается 1

2 минуты).

2. Обмен информацией в парах или группах.

3. Далее каждая группа называет какоето одно сведение

или факт, не повторяя ранее сказанного.

4. Все сведения кратко записываются в «корзине идей»,

даже если они ошибочны.

5. Все ошибки исправляются по мере освоения новой

информации.

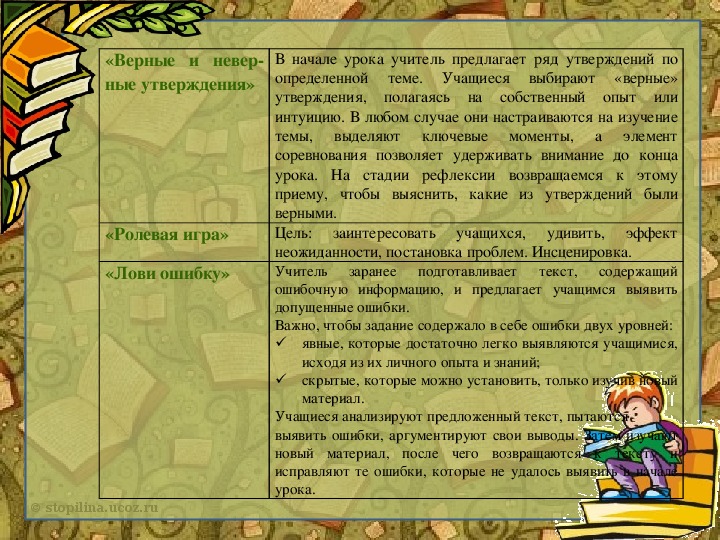

теме. Учащиеся

В начале урока учитель предлагает ряд утверждений по

определенной

выбирают «верные»

утверждения, полагаясь на собственный опыт или

интуицию. В любом случае они настраиваются на изучение

темы,

элемент

соревнования позволяет удерживать внимание до конца

урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому

приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были

верными.

ключевые моменты,

выделяют

а

«Верные и невер

ные утверждения»

© stopilina.ucoz.ru

выделяют

а

теме. Учащиеся

В начале урока учитель предлагает ряд утверждений по

определенной

выбирают «верные»

утверждения, полагаясь на собственный опыт или

интуицию. В любом случае они настраиваются на изучение

темы,

элемент

соревнования позволяет удерживать внимание до конца

урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому

приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были

верными.

Цель:

неожиданности, постановка проблем. Инсценировка.

ключевые моменты,

заинтересовать

учащихся,

удивить,

эффект

«Верные и невер

ные утверждения»

«Ролевая игра»

© stopilina.ucoz.ru

«Верные и невер

ные утверждения»

«Ролевая игра»

«Лови ошибку»

выделяют

теме. Учащиеся

ключевые моменты,

В начале урока учитель предлагает ряд утверждений по

определенной

выбирают «верные»

утверждения, полагаясь на собственный опыт или

интуицию. В любом случае они настраиваются на изучение

темы,

элемент

соревнования позволяет удерживать внимание до конца

урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому

приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были

верными.

Цель:

неожиданности, постановка проблем. Инсценировка.

содержащий

Учитель

ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить

допущенные ошибки.

Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки двух уровней:

явные, которые достаточно легко выявляются учащимися,

заинтересовать

заранее

подготавливает

текст,

а

учащихся,

удивить,

эффект

исходя из их личного опыта и знаний;

скрытые, которые можно установить, только изучив новый

материал.

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются

выявить ошибки, аргументируют свои выводы. Затем изучают

новый материал, после чего возвращаются к тексту и

исправляют те ошибки, которые не удалось выявить в начале

урока.

© stopilina.ucoz.ru

Задания:

1. Восстановите пропущенные в фамилиях писателей и поэтов буквы и

соедините их между собой:

Ба..ов, Уш..нский, Паус..овский, Биан..и, ..сеева, Мошко..ская.

Ответ:

Житков

2. Исключите иностранные буквы и узнайте название

рассказа:

QАНWRГYUЛSFGИJЧLZАVNНИLSJНD ПGFАIВRYЛQZNЯS

Ответ:

Павля»

«Англичанин

© stopilina.ucoz.ru

чтения

Работа с текстом во время

Цель этого этапа состоит в освоении механизмов чтения:

выдвижение гипотезы о содержании читаемого, её подтверждение

(отклонение), контекстуальная и смысловая догадка, размышление во

время чтения о том, что и как я читаю и насколько хорошо понимаю

прочитанное. Основным принципом стратегий этого этапа, этапа текстовой

деятельности, является остановка деятельности, размышление вслух, прогноз,

установление разнообразных и разнонаправленных связей и отношений в ходе

развития сюжета.

Главная задача педагога на этапе чтения: обеспечить полноценное

восприятие текста всеми доступными средствами.

Текстовые

стратегии

чтения:

1. «Чтение в кружок» (попеременное чтение)

2. «Чтение с остановками»

3. «Инсерт» («Чтение про себя с пометками»)

4. «Толстые и тонкие вопросы»

5. «Взаимоопрос»

6. «Перепутанные логические цепи»

7. «Ключевые слова»

© stopilina.ucoz.ru

«Чтение в кружок» Это попеременное чтение, где один читает, а остальные

слушают, следят по тексту и по окончании чтения задают

вопросы читающему. Первым читает учитель, а затем

отвечает на вопросы учеников учитель. Такая форма

организации учебного процесса, где учитель и ученик

равноправные участники процесса, импонирует учащимся и

мотивирует их работу.

© stopilina.ucoz.ru

«Чтение в кружок» Это попеременное чтение, где один читает, а остальные

слушают, следят по тексту и по окончании чтения задают

вопросы читающему. Первым читает учитель, а затем

отвечает на вопросы учеников учитель. Такая форма

организации учебного процесса, где учитель и ученик

равноправные участники процесса, импонирует учащимся и

мотивирует их работу.

Цель использования: управление процессом осмысления

текста во время чтения. Ещё одна стратегия чтения вслух,

которая

учит

внимательно относиться к любой информации, сохраняет

интригу, что является безусловной мотивацией к

продолжению чтения, желанию узнать «что дальше»,

«оправдалось ли моё предположение».

«Чтение с

остановками»

воображение,

развивает

творческое

© stopilina.ucoz.ru

«Чтение с

остановками»

«Чтение в кружок» Это попеременное чтение, где один читает, а остальные

слушают, следят по тексту и по окончании чтения задают

вопросы читающему. Первым читает учитель, а затем

отвечает на вопросы учеников учитель. Такая форма

организации учебного процесса, где учитель и ученик

равноправные участники процесса, импонирует учащимся и

мотивирует их работу.

Цель использования: управление процессом осмысления

текста во время чтения. Ещё одна стратегия чтения вслух,

которая

учит

внимательно относиться к любой информации, сохраняет

интригу, что является безусловной мотивацией к

продолжению чтения, желанию узнать «что дальше»,

«оправдалось ли моё предположение».

Цель:

вдумчиво,

классифицировать информацию, формулировать мысли

автора другими словами.

Учитель даёт ученикам задание написать

на полях значками информацию по

следующему алгоритму:

«Инсерт»

(«Чтение про себя с

пометками»)

формирование

развивает

творческое

воображение,

умения

читать

© stopilina.ucoz.ru

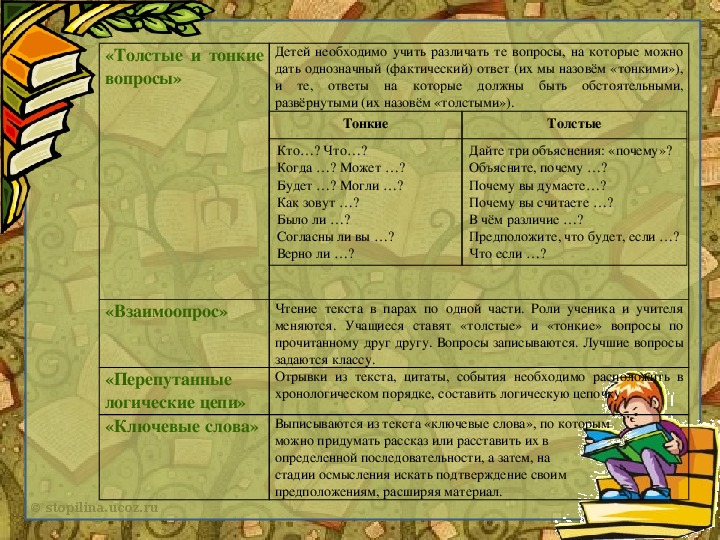

«Толстые и тонкие

вопросы»

Детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно

дать однозначный (фактический) ответ (их мы назовём «тонкими»),

и те, ответы на которые должны быть обстоятельными,

развёрнутыми (их назовём «толстыми»).

© stopilina.ucoz.ru

«Толстые и тонкие

вопросы»

Детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно

дать однозначный (фактический) ответ (их мы назовём «тонкими»),

и те, ответы на которые должны быть обстоятельными,

развёрнутыми (их назовём «толстыми»).

«Взаимоопрос»

Чтение текста в парах по одной части. Роли ученика и учителя

меняются. Учащиеся ставят «толстые» и «тонкие» вопросы по

прочитанному друг другу. Вопросы записываются. Лучшие вопросы

задаются классу.

© stopilina.ucoz.ru

«Толстые и тонкие

вопросы»

Детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно

дать однозначный (фактический) ответ (их мы назовём «тонкими»),

и те, ответы на которые должны быть обстоятельными,

развёрнутыми (их назовём «толстыми»).

Тонкие

Кто…? Что…?

Когда …? Может …?

Будет …? Могли …?

Как зовут …?

Было ли …?

Согласны ли вы …?

Верно ли …?

Толстые

Дайте три объяснения: «почему»?

Объясните, почему …?

Почему вы думаете…?

Почему вы считаете …?

В чём различие …?

Предположите, что будет, если …?

Что если …?

«Взаимоопрос»

«Перепутанные

логические цепи»

Чтение текста в парах по одной части. Роли ученика и учителя

меняются. Учащиеся ставят «толстые» и «тонкие» вопросы по

прочитанному друг другу. Вопросы записываются. Лучшие вопросы

задаются классу.

Отрывки из текста, цитаты, события необходимо расположить в

хронологическом порядке, составить логическую цепочку.

© stopilina.ucoz.ru

«Толстые и тонкие

вопросы»

Детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно

дать однозначный (фактический) ответ (их мы назовём «тонкими»),

и те, ответы на которые должны быть обстоятельными,

развёрнутыми (их назовём «толстыми»).

Тонкие

Кто…? Что…?

Когда …? Может …?

Будет …? Могли …?

Как зовут …?

Было ли …?

Согласны ли вы …?

Верно ли …?

Толстые

Дайте три объяснения: «почему»?

Объясните, почему …?

Почему вы думаете…?

Почему вы считаете …?

В чём различие …?

Предположите, что будет, если …?

Что если …?

«Взаимоопрос»

Чтение текста в парах по одной части. Роли ученика и учителя

меняются. Учащиеся ставят «толстые» и «тонкие» вопросы по

прочитанному друг другу. Вопросы записываются. Лучшие вопросы

задаются классу.

Отрывки из текста, цитаты, события необходимо расположить в

хронологическом порядке, составить логическую цепочку.

«Перепутанные

логические цепи»

«Ключевые слова» Выписываются из текста «ключевые слова», по которым

© stopilina.ucoz.ru

можно придумать рассказ или расставить их в

определенной последовательности, а затем, на

стадии осмысления искать подтверждение своим

предположениям, расширяя материал.

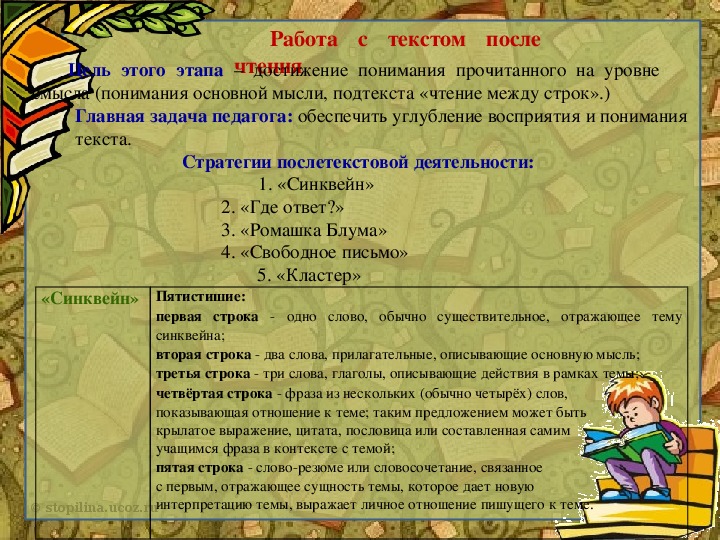

Цель этого этапа – достижение понимания прочитанного на уровне

смысла (понимания основной мысли, подтекста «чтение между строк».)

чтения

Работа с текстом после

Главная задача педагога: обеспечить углубление восприятия и понимания

текста.

Стратегии послетекстовой деятельности:

1. «Синквейн»

2. «Где ответ?»

3. «Ромашка Блума»

4. «Свободное письмо»

5. «Кластер»

«Синквейн» Пятистишие:

первая строка одно слово, обычно существительное, отражающее тему

синквейна;

вторая строка два слова, прилагательные, описывающие основную мысль;

третья строка три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы;

четвёртая строка фраза из нескольких (обычно четырёх) слов,

показывающая отношение к теме; таким предложением может быть

крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим

учащимся фраза в контексте с темой;

пятая строка словорезюме или словосочетание, связанное

с первым, отражающее сущность темы, которое дает новую

интерпретацию темы, выражает личное отношение пишущего к теме.

© stopilina.ucoz.ru

«Где ответ?» Данная стратегия является одной из самых эффективных послетекстовых

стратегий. От всех остальных она отличается тем, что обучает процессу

осмысления текста, а не контролирует результат (понял – не понял),

показывает необходимость поиска места нахождения ответа.

Цель данной стратегии – обучение пониманию текста.

© stopilina.ucoz.ru

«Где ответ?

Данная стратегия является одной из самых эффективных послетекстовых

стратегий. От всех остальных она отличается тем, что обучает процессу

осмысления текста, а не контролирует результат (понял – не понял),

показывает необходимость поиска места нахождения ответа.

Цель данной стратегии – обучение пониманию текста.

«Ромашка

Блума»

Умение задавать вопросы – умение мыслить.

6 основных типов вопросов:

Простые вопросы (знания)

Уточняющие (правильно ли мы поняли)

Объясняющие (почему, причинноследственная связь)

Творческие (что было бы, прогноз, предположение)

Оценочные (что хорошо, что плохо, выявление критериев оценки)

Практические (где используется, как бы поступил)

© stopilina.ucoz.ru

«Ромашка

Блума»

© stopilina.ucoz.ru

«Ромашка

Блума»

«Свободное

письмо»

Аргументированное письмо. В течение нескольких минут учащиеся

выражают собственные мысли по теме. Это может быть эссе.

Обоснование выбора того или иного афоризма, пословицы в качестве

основной мысли.

© stopilina.ucoz.ru

«Ромашка

Блума»

«Свободное

письмо»

«Кластер»

Аргументированное письмо. В течение нескольких минут учащиеся

выражают собственные мысли по теме. Это может быть эссе.

Обоснование выбора того или иного афоризма, пословицы в качестве

основной мысли.

Это способ графической организации материала, позволяющий сделать

наглядным те мыслительные процессы, которые

происходят при погружении в ту или иную тему

(способ визуализации).

Кластер является отражением нелинейной формы

мышления.

© stopilina.ucoz.ru

Пример синквейна:

Тема: Л.Н. Толстой «Филипок» (2 класс)

Филипок.

Маленький, бедовый.

Бежит, падает, боится.

Хочет учиться в школе.

Молодец!

Тема: Н. Носов «Огурцы» (3 класс) – урок внеклассного чтения

Пример «Ромашки Блума»:

Если я

правильно

поняла, то

Котька

украл

огурцы?

Н. Носов

«Огурцы»

© stopilina.ucoz.ru

Если я правильно поняла, то Котька украл огурцы?Н. Носов«Огурцы»

Пример кластера:

Тема: Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» (4 класс)

21

Сказка

октября

1896 г.

Дата

рожден

ия

Жанр

произведе

ния

г.

Казань

Место

рождени

я

Русский

язык

Язык

произведен

ий

Драматург,

сказочник,

сценарист,

прозаик

Евгений

Львович

Шварц

деятельно

Род

сти

© stopilina.ucoz.ru

ЕвгенийЛьвовичШварцДатарождения21 октября 1896 г.Место рожденияг. КазаньРод деятельностиЯзык произведенийДраматург, сказочник, сценарист, прозаикРусский языкЖанр произведенияСказка

«Мы понимаем не текст, а мир, стоящий за текстом».

А.А. Леонтьев

© stopilina.ucoz.ru

Литература:

1. Развитие смыслового чтения в условиях реализации ФГОС ОО.

Международная научнопрактическая конференция. Сборник тезисов. ГАОУ

ДПО ИРОСТ Курган, 2016.

2. Галактионова Т.Г. Учимся успешному чтению. Учебнометодический

комплект для реализации междисциплинарной программы «Стратегии

смыслового чтения и работы с текстом» в начальной школе. Рабочая книга

учителя «Учим успешному чтению» Москва, Просвещение, 2012.

3. ЗаирБек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо на

уроках. – М.: Просвещение, 2004.

4. Соболева О. В. Беседы о чтении, или как научить детей понимать текст –

М., 2012.

© stopilina.ucoz.ru