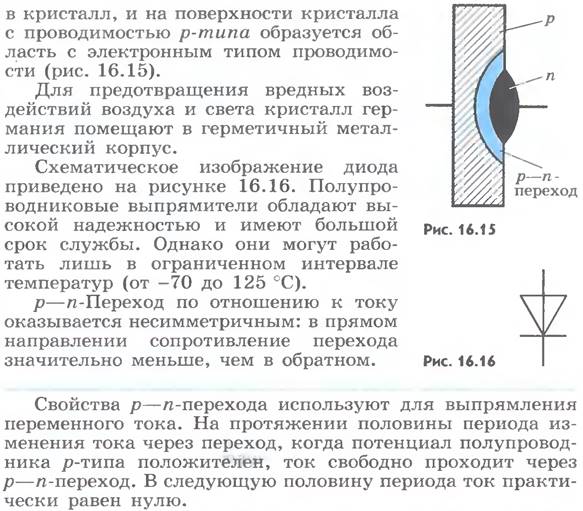

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД

— это полупроводниковый прибор с одним выпрямляющим электрическим переходом и двумя выводами, в котором используется то или иное свойство электрического перехода.

2.Фоторезистор. Принцип работы, характеристики

Фоторезистор (фотосопротивление, LDR) – это резистор, электрическое сопротивление которого изменяется под влиянием световых лучей, падающих на светочувствительную поверхность и не зависит от приложенного напряжения, как у обычного резистора.

Фоторезисторы чаще всего используются для определения наличия или отсутствия света или для измерения интенсивности света. В темноте, их сопротивление очень высокое, иногда доходит до 1 МОм, но когда датчик LDR подвергается воздействию света, его сопротивление резко падает, вплоть до нескольких десятков ом в зависимости от интенсивности света.

Фоторезисторы имеют чувствительность, которая изменяется с длиной волны света. Они используются во многих устройствах, хотя уступают по своей популярности фотодиодам и фототранзисторам. Некоторые страны запретили LDR из-за содержащегося в них свинца или кадмия по соображению экологической безопасности.

Определение: Фоторезистор — светочувствительный элемент, чье сопротивление уменьшается при интенсивном освещении и увеличивается при его отсутствии.

Характеристики фоторезистора

Виды фоторезисторов и принцип работы

На основании материалов, используемых при производстве, фоторезисторы могут быть разделены на две группы: с внутренним и внешним фотоэффектом. В производстве фоторезисторов с внутренним фотоэффектом используют нелегированные материалы, такие как кремний или германий.

Фотоны, которые попадают на устройство, заставляют электроны перемещаться из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого процесса появляется большое количество свободных электронов в материале, тем самым улучшается электропроводность и, следовательно, уменьшается сопротивление.

Фоторезисторы с внешним фотоэффектом производятся из материалов, с добавлением примеси, называемой легирующая добавка. Легирующая добавка создает новую энергетическую зону поверх существующей валентной зоной, заселенную электронами. Этим электронам требуется меньше энергии, чтобы совершить переход в зону проводимости благодаря меньшей энергетической щели. Результат этого – фоторезистор чувствителен к различным длинам волн света.

Несмотря на все это, оба типа демонстрируют уменьшение сопротивления при освещении. Чем выше интенсивность света, тем больше падает сопротивление. Следовательно, сопротивлением фоторезистора является обратная, нелинейная функция интенсивности света.

Фоторезистор на схемах обозначается следующим образом:

Чувствительность фоторезистора

Фоторезисторы имеют более низкую чувствительность, чем фотодиоды и фототранзисторы. Фотодиоды и фототранзисторы — полупроводниковые устройства, в которых используется свет для управления потоком электронов и дырок через PN-переход, а фоторезисторы лишенные этого PN-перехода.

Если интенсивность светового потока находиться на стабильном уровне, то сопротивление по-прежнему может существенно изменяться вследствие изменения температуры, поскольку LDR также чувствительны и к изменениям температуры. Это качество фоторезистора делает его непригодным для точного измерения интенсивности света.

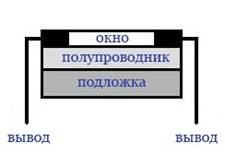

Конструкция и свойства фоторезистора

Впервые фотопроводимость была обнаружена у Селена, впоследствии были обнаружены и другие материалы с аналогичными свойствами. Современные фоторезисторы выполнены из сульфида свинца, селенида свинца, антимонида индия, но чаще всего из сульфида кадмия и селенида кадмия. Популярные LDR из сульфида кадмия обозначаются как CDS фоторезистор.

Для изготовления фоторезистора из сульфида кадмия, высокоочищенный порошок сульфида кадмия смешивают с инертными связующими материалами. Затем, эту смесь прессуют и спекают. В вакууме на основание с электродами наносят фоточувствительный слой в виде извилистой дорожки. Затем, основание помещается в стеклянную или пластиковую оболочку, для предотвращения загрязнения фоточувствительного элемента.

Спектральная кривая отклика сульфида кадмия совпадает с человеческим глазом. Длина волны пиковой чувствительности составляет около 560-600 нм, что соответствует видимой части спектра. Следует отметить, что устройства, содержащие свинец или кадмий не соответствуют RoHS и запрещены для использования в странах, которые придерживаются законов RoHS.

Примеры применения фоторезисторов

Фоторезисторы чаще всего используются в качестве датчиков света, когда требуется определить наличие или отсутствие света или зафиксировать интенсивность света. Примерами являются автоматы включения уличного освещения и фотоэкспонометры. В качестве примера использования фоторезистора, приведем схему фотореле для уличного освещения.

Фотореле для уличного освещения

Данная схема фотореле автоматически включает уличное освещение, когда наступает ночь и выключает когда светлеет. На самом деле вы можете использовать данную схему для реализации любого типа автоматического включения ночного освещения.

Светодиод

3.Светодиодная лампа

Светодио́д или светоизлучающий диод (СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно получить лишь применением внешнего светофильтра.

Принцип работы

При пропускании электрического тока через p-n-переход в прямом направлении носители заряда — электроны и дырки — рекомбинируют с излучением фотонов(из-за перехода электронов с одного энергетического уровня на другой[1]).

Не все полупроводниковые материалы эффективно испускают свет при рекомбинации. Лучшие излучатели относятся к прямозонным полупроводникам (то есть к таким, в которых разрешены прямые оптические переходы зона-зона), типа AIIIBV (например, GaAs или InP) и AIIBVI (например, ZnSe или CdTe). Варьируя состав полупроводников, можно создавать светодиоды для всевозможных длин волн от ультрафиолета (GaN) до среднего инфракрасного диапазона (PbS).

Светодиоды оставались чрезвычайно дорогими вплоть до 1968 года (около $200 за штуку), их практическое применение было ограничено. Исследования Жака Панкова в лаборатории RCAпривели к промышленному производству светодиодов; в 1971 году им был получен первый синий светодиод.[4][5] Компания «Монсанто» была первой, организовавшей массовое производство светодиодов, работающих в диапазоне видимого света и применимых в индикаторах. Компании «Хьюллет-Паккард» удалось использовать светодиоды в своих ранних массовых карманных калькуляторах.

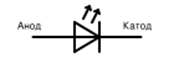

Светодиоды в электрической схеме[править | править код]

Светодиод работает при пропускании через него тока в прямом направлении (т.е. анод должен иметь положительный потенциал относительно катода).

Из-за круто возрастающей вольт-амперной характеристики p-n-перехода в прямом направлении светодиод должен подключаться к источнику тока. Подключение к источнику напряжения должно производиться через элемент (или электрическую цепь), ограничивающий ток, например, через резистор. Непосредственное подключение светодиода к источнику напряжения, превышающего заявленное изготовителем падение напряжения для конкретного светодиода, может вызвать протекание через него тока, превышающего предельно допустимый, перегрев и мгновенный выход из строя. В простейшем случае (для маломощных индикаторных светодиодов) токоограничивающая цепь представляет собой резистор, последовательно включенный со светодиодом.

4.Терморези́стор (термистор, термосопротивление) — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры[1].

Терморезистор был изобретён Самюэлем Рубеном (Samuel Ruben) в 1930 году[2].

Конструкция и разновидности терморезисторов

Резистивный элемент терморезистора изготавливают методом порошковой металлургии из оксидов, галогенидов, халькогенидов некоторых металлов, в различном конструктивном исполнении, например в виде стержней, трубок, дисков, шайб, бусинок, тонких пластинок, и размерами от 1—10 микрометров до нескольких сантиметров.

По типу зависимости сопротивления от температуры различают терморезисторы с отрицательным (NTC-термисторы, от слов «Negative Temperature Coefficient») и положительным (PTC-термисторы, от слов «Positive Temperature Coefficient» или позисторы) температурным коэффициентом сопротивления (или ТКС). Для позисторов — с ростом температуры растёт их сопротивление; для NTC-термисторов увеличение температуры приводит к падению их сопротивления.

Терморезисторы с отрицательным ТКС (NTC-термисторы) изготовляют из смеси поликристаллических оксидов переходных металлов (например, MnO, СoOx, NiO и CuO), полупроводников типа AIIIBV, стеклообразных, легированных полупроводников (Ge и Si), и других материалов. PTC-термисторы изготовляют из твёрдых растворов на основе BaTiO3, что даёт положительный ТКС.

Терморезисторы

способны работать в различных климатических условиях и при значительных

механических нагрузках. Однако, с течением времени, при жёстких условиях его

эксплуатации, например, термоциклировании, происходит изменение его исходных

термоэлектрических характеристик, таких как:![]() ;

; ![]() ;

; ![]() .

.

Режим работы терморезисторов и их применение[править | править код]

Режим работы терморезисторов зависит от выбранной рабочей точки на вольт-амперной характеристике (или ВАХ) такого прибора. В свою очередь ВАХ зависит от приложенной к прибору температуры и конструктивных особенностей терморезистора.

Наиболее широко используются среднетемпературные терморезисторы (с температурным ТКС от −2,4 до −8,4 %/К), работающие в широком диапазоне сопротивлений (от 1 до 106 Ом).

Также существуют терморезисторы с небольшим положительным температурным коэффициентом сопротивления (или ТКС) (от 0,5 до 0,7 %/К) выполненные на основе кремния, сопротивление которых изменяется по закону близкому к линейному. Такие терморезисторы находят применение в системах охлаждения и температурной стабилизации режимов работы транзисторов в различных радиоэлектронных системах.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.