ОБРАЗОВАНИЕ МОЧИ

Моча – продукт жизнедеятельности организма, образующийся и выделяющийся мочевыделительной системой.

По составу моча представляет собой водный раствор, в котором содержатся различные вещества как органического, так и не органического происхождения. Состав мочи зависит от многих причин. С мочой удаляются из организма конечные продукты обмена веществ, благодаря чему поддерживается постоянство химического состава внутренней среды организма.

Образование мочи происходит в почках. Почки - парный орган. У

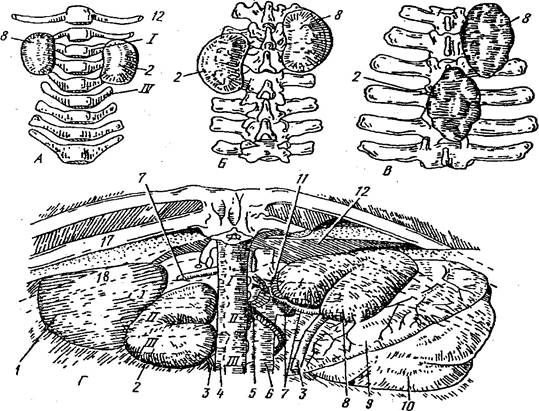

разных видов животных почки имеют неодинаковое строение. У крупного рогатого скота они относятся к боР роздчатому и многососочковому типу, при пальпации на поверхности ясно ощущаются отдельные дольки. У свиней почки гладкие, многососочковые. У лошадей, мелкого рогатого скота, оленей, собак, кошек, кроликов почти глад кие. Топография почек у разных видов животных имеет свои особенности (рис.1).

И

Рис. 1. Топография почек (с дорсальной стороны):

А - собаки (с вентральной стороны); Б - свинья (слева); B - коровы (справа); Г - лошади; 1-селезенка; 2 - левая почка; 3 - мочеточник; 4 - аорта; 5 - поясничная артерия и вена; 8 - правая почка; 9 - двенадцатиперстная кишка; 10 - слепая кишка; 11 - надпочечники; 12 (Г) - печень; 12 (A), 17, 18 — ребра; I, СII. III. IY — поясничные позвонки.

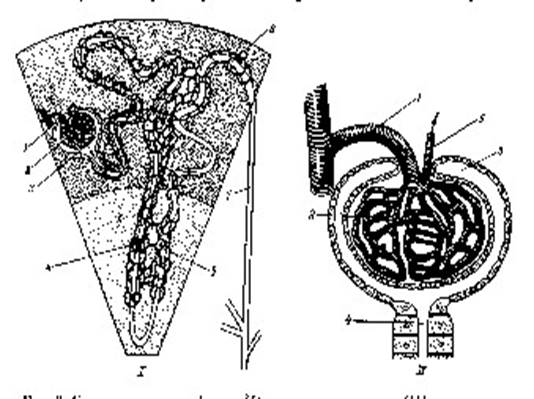

Каждый нефрон начинается с бокалообразного расширения, которое называется капсулой Шумлянского-Боумена. Капсулы располагаются на поверхности коркового слоя почки и состоят из двух листков— внутреннего и внешнего, между которыми образуется узкое щелевидное пространство. К каждой капсуле подходит маленькая артерия, называемая приносящей (vas afferents); она ветвится на капилляры, которые образуют сосудистый клубочек. Этот клубочек заполняет полость бокаловидного расширения капсулы. Капсула Шумлянского—Боумена и расположенный в ней клубочек из капилляров называются почечным - мальпигиевым - тельцем (рис. 3).

Из щелевидной полости капсулы Шумлянского—Боумена, со дна ее, начинается узкий почечный каналец, который в своем начале имеет резко извитую форму, за что он и получил название извитого канальца первого порядка (проксимальный каналец). Многократно извиваясь, он опускается в мозговой слой почки, образуя там так называемую петлю Генле, а затем вновь возвращается обратно. Подходя к корковому слою, почечный каналец вновь извивается, образуя так называемый извитой каналец второго порядка (дистальный каналец), который впадает в собирательную трубочку. Каждая такая трубочка принимает большое количество канальцев. Все эти элементы — почечное тельце, извитой каналец первого порядка, прямые трубочки с петлей Генле и извитой каналец второго порядка - составляют структурно-функциональную единицу почки, называемую нефроном.

Собирательные трубочки, пронизав корковый и мозговой слои, направляются к воротам почек, через верхушки пирамид - к малым чашечкам, где впадают в лоханки, в которые и стекает моча, прежде чем поступить в мочеточник.

Кровь по приносящей артерии подходит к почечному тельцу и, пройдя через его капилляры, поступает в выносящую артерию (vas afferents), которая сразу после выхода из тельца разветвляется на многочисленные капилляры, оплетающие густой сетью извитые канальцы и петлю Генле.

Рис. 3. Схема строения нефрона (I) и почечного тельца (II).

Нефрон: А - корковый слой; Б - мозговой слой; В - междольковая артерийка.

1 - приносящий кровеносный сосуд (vas afferents); 2 - сосудистый клубочек; 3 - извитой каналец

первого порядка; 4 - нисходящее колено петли Генле; 5 - восходящее колено петли Генле; 6 - извитый каналец второго порядка; 7 - собирательная трубочка.

Почечное тельце: 1 - приносящий кровеносный сосуд; 2 - сосудистый клубочек;

3 - капсула Шумлянского - Боумена; 4 - начало почечного канальца; 5 - выносящий кровеносный сосуд (vas afferents).

Таким образом, кровь, проходя через ткань почки, дважды входит в близкое соприкосновение с клетками нефрона: один раз в почечном тельце, а затем на всем протяжении канальца. Пройдя по капиллярам, окружающим каналец, кровь переходит в почечные вены, по которым оттекает от почек.

Образование мочи, согласно фильтрационно-реабсорбционной теории, состоит из трех этапов: клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции и канальцевой секреции (рис. 3 и 4).

Начальный этап мочеобразования — клубочковая фильтрация - начинается в мальпигиевом тельце, где под действием высокого фильтрационного давления крови ее жидкая часть фильтруется сквозь стенки капилляров клубочков и выходит в полость между стенками капсулы Шумлянского—Боумена. Полученный фильтрат называют первичной мочой. По своему составу первичная моча идентична составу плазмы крови (жидкой ее части), но в отличие от нее не содержит белка. Количество выделенной первичной мочи находится в прямой зависимости от фильтрационного давления крови, Фильтрационное давление в свою очередь зависит от величины кровяного, онкотического, внутрипочечного (внутрикапсулярного) давления.

Скапливающаяся в капсуле первичная моча поступает в извитой каналец первого порядка (см. рис. 3), проходит через петлю Генле и попадает в извитой каналец второго порядка. В системе канальцев происходят процессы избирательной реабсорбции, секреции, экскреции, подкисления и концентрации мочи.

Рис. 4. Схема отдельных процессов образования мочи и их регуляции

согласно фильтрационно-реабсорбционно-секреционной теории (по И. Тодорову, 1966).

В проксимальном канальце обратной реабсорбции подлежит около 85% профильтровавшейся воды, столько же Na и Сl, все количество глюкозы, почти полностью калий, фосфор и аминокислоты. В тонком отделе петли Генле создается среда с высокой осмотической концентрацией, а в дистальном отделе канальцев происходит дальнейшая реабсорбция остальных 14% воды, окончательная реабсорбция натрия, всасывание бикарбонатов, секретируются ионы К+ и Н+ и происходит путем ионообмена подкисление мочи, а также экскреция красителей, лекарственных препаратов и других чужеродных веществ. Вещества, которые подвергаются обратному всасыванию, называются пороговыми. Обратное всасывание будет продолжаться до тех пор, пока концентрация в плазме крови не достигнет пределов их нормального содержания, т. е. физиологического предела. При достижении предельного порога обратное всасывание прекращается и оставшиеся вещества поступают во вторичную мочу. Например, глюкоза при ее нормальном содержании в крови полностью реабсорбируется в канальцах почек и не выводится с мочой, а при повышении концентрации глюкозы в крови избыток ее выводится почками.

Таблица 2.

Средние величины транспорта некоторых веществ, подвергающихся фильтрации и реабсорбции в почке

|

Вещество |

Профильтровавшееся количество за сутки |

Эксцитируемое количество |

% реабсорбции |

|

Вода, л |

180 |

1,8 |

99,0 |

|

Натрий, г |

630 |

3,2 |

99,5 |

|

Глюкоза, г |

180 |

0 |

100 |

|

Мочевина, г |

56 |

28 |

50 |

Различают высокопороговые, низкопороговые и непороговые вещества. Высокопороговыми называются такие вещества, концентрация которых в крови имеет высокий уровень. Например, уровень сахара в крови не должен превышать предельную концентрацию его 160—180 мг%.

Низкопорог овым и считают те вещества, концентрация которых в крови невелика.

Низкопороговые вещества (продукты азотистого обмена, например мочевина) подвергаются обратной диффузии на 40—70%.

Непороговые вещества не реабсорбируются и выделяются с мочой в тех количествах, в которых появились в первичном фильтрате.

Обратной реабсорбции подвергается и вода. Около 99% профильтровавшейся в клубочках воды подвергается обратной реабсорбции. Считают, что кровоток через почку составляет примерно 1 л в минуту. Из этого количества крови в клубочках отфильтровывается около 120 мл плазмы, из которых 119 мл всасывается обратно в кровь и лишь 1 мл в виде так называемой вторичной, или конечной, мочи по собирательным трубочкам поступает в почечные лоханки и по мочевыводящим путям удаляется из организма.

Окончательное формирование мочи происходит в дистальных отделах извитых канальцев. В процессе продвижения первичной мочи по извитым канальцам к канальцевой реабсорбции присоединяется канальцевая секреция. В просвет канальцев из крови начинают переходить продукты азотистого обмена: мочевина, аммиак, азот, креатинин, остаточный азот, некоторые лекарственные препараты, например антибиотики и др. Таким образом, образовавшаяся вторичная моча по своему составу будет значительно концентрированнее первичной мочи. Далее образовавшаяся моча поступает в собирательную трубочку. Каждая собирательная трубочка, как уже говорилось, объединяет несколько нефронов. По собирательным трубочкам моча непрерывно поступает в почечную лоханку, расположенную у ворот почки, и далее по мочеточникам в мочевой пузырь.

Кровеносная система почек чрезвычайно мощная: в среднем за сутки через них проходит 1800 л крови. При этом вся масса крови организма (5—6 л) успевает пройти через почки за 5 — 10 минут. Отток всей крови обеспечивается широкой почечной веной. Нервы почек регулируют просвет кровеносных сосудов и тем самым в зависимости от потребности организма уменьшают или увеличивают количество крови, протекающей через почки. Основной функциональной единицей строения почки служит нефрон. Длина каждого нефрона

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.