ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 2

Глава 1. Теоретические предпосылки исследования психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога

1.1 Особенности профессиональной деятельности педагогов 4

1.2 Психологические барьеры в деятельности педагога 6

1.3 Условия преодоления психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога 8

Глава 2. Экспериментальное исследование по преодолению психологических барьеров в профессиональной деятельности педагогов

2.1 Исследование психологических барьеров в профессиональной деятельности педагогов МБОУ СОШ №8 г. Каменск-Шахтинский 9

2.2 Реализация преодоления психологических барьеров в профессиональной деятельности педагогов 10

Заключение 11

Список литературы 12

Приложение 13

Введение

Педагогическая профессия насыщена напряженными ситуациями и трудностями, что требует от учителя больших резервов самообладания и саморегуляции. Учителю необходимо обладать большой работоспособностью, выдерживать действия сильных раздражителей, проявлять терпеливость, уравновешенность, сдержанность в напряженных ситуациях и уметь сохранять на протяжении всего рабочего дня общий и эмоциональный тонус. Низкий уровень навыков саморегуляции приводит к тому, что значительная часть педагогов испытывает состояние дискомфорта, тревожности, стресса, что в свою очередь снижает эффективность работы, повышает конфликтность, нарушает здоровье, как самого преподавателя, так и учащихся.

Актуальность исследования психологических барьеров и способов их преодоления в профессиональной деятельности учителя обусловлена необходимостью повышения уровня профессионализма, развитием способности противостоять многочисленным трудностям, встающим перед педагогом, находить выход из кризисных ситуаций, способностью предлагать нестандартные решения, постоянно осуществлять контроль за своей деятельностью и поведением. В связи с глубокими преобразованиями, происходящими в общественной жизни, обостряется проблема выявления факторов, определяющих способность противостоять как непредвиденным ситуациям, обусловленным случайными событиями, так и кризисам самоактуализации, связанным с выполнением дополнительных профессиональных обязанностей.

Важным направлением решения этой проблемы является разработка новых подходов с целью развития у учителей барьероустойчивого поведения, обеспечивающего оптимальное выполнение профессиональной деятельности. Актуальность работ, направленных на преодоление психологических трудностей в сложных условиях деятельности, подчеркивали А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.А.Пономаренко, С.Л.Рубинштейн, В.Д.Шадриков и др. Некоторые аспекты проблемы психологических затруднений в профессиональной деятельности учителя рассматривались отечественными учеными Г.Ф.Заремба, И.А.Зимней, В.А.Кан-Каликом, Н.В.Кузьминой, Н.Д.Левитовым, А.К.Марковой, Л.М.Митиной, Т.С.Поляковой и др.

Актуальность и практическая значимость обусловила выбор темы: «Психологические барьеры в профессиональной деятельности педагога».

Объект исследования – профессиональная деятельность педагога.

Предмет исследования – особенности влияния психологических барьеров на профессиональную деятельность педагогов.

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить влияние психологических барьеров на деятельность педагога.

Гипотеза исследования заключается в предположении: эффективность и психологическая устойчивость профессиональной деятельности педагога существенно зависит от преодоления психологических барьеров.

Исходя из поставленной цели исследования, определения его объекта, предмета, гипотезы, были сформулированы следующие задачи:

1.Провести сопоставительный анализ основных подходов к проблеме психологических барьеров в современной и отечественной психологии.

2.Раскрыть особенности структуры и функционирования психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога.

3.Выявить и экспериментально проверить влияние психологических барьеров на профессиональную деятельность педагога.

Исходными теоретико-психологическими идеями работы являются следующие:

- функционально-генетический принцип в психологии, позволяющий рассматривать психику в развитии (С.Л.Рубинштейн);

- теории личности и мотивации деятельности (Б.Г.Ананьев, В.К.Вилюнас, А.Н.Леонтьев, Ю.М.Орлов, Б.А.Сосновский, и др.);

- системный подход к профессиональной деятельности и развитию профессиональных способностей (В.Д.Шадриков);

- психологическая теория переживания (Ф.Е.Василюк) как внутренней интеллектуально-волевой работы по восстановлению душевного равновесия, утраченной в критической ситуации осмысленности существования;

- идеи Н.Д. Левитова о том, что свойства личности вырастают из психических состояний, а образовавшиеся качества становятся условием возникновения новых состояний;

- концепция творческой профессионально-педагогической деятельности учителя (В.А.Кан-Калик, Ю.Н.Кулюткин, А.К.Маркова, Л.М.Митина, Н.Д.Никандров, А.Б. Орлов, В.А.Сластенин, Г.С.Сухобская, Э.Д.Телегина и др.);

- концепция психологической устойчивости личности (Е.П.Крупник).

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №8 г. Каменск-Шахтинский и включало три этапа:

1 этап. Постановочный – на этом этапе изучалась, анализировалась психолого-педагогическая литература по определенной теме, определялся понятийный аппарат, задачи, ставилась цель, обозначался объект, предмет, выдвигалось гипотетическое предположение.

2 этап. Опытно-экспериментальный – систематизировался полученный материал, происходил отбор методов и методик, определялся порядок применения методик, интерпретация полученных результатов, разработка и применение преобразующего эксперимента.

3 этап. Оформительско - внедренческий – апробация результатов исследования, корректировка работы, литературной оформление, идеальный вариант изложения результатов с рекомендациями для практики, представление работы, процедура защиты.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- рассмотрены концепции отечественных ученых по проблеме психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога;

- разработаны и научно обоснованы условия преодоления психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога.

Практическая значимость исследования. Показана возможность и целесообразность развития профессиональной деятельности учителя посредством овладения продуктивными способами преодоления психологических барьеров. Разработаны методические рекомендации для учителей по применению метода коррекции деструктивного поведения.

Глава 1. Теоретические предпосылки исследования психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога

1.1 Особенности профессиональной деятельности педагогов

Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в особенностях его деятельности и образе мышления. По классификации, предложенной Е.А. Климовым, педагогическая деятельность относится к группе профессий, предметом которой является другой человек [3, с.299]. Но педагогическую деятельность из ряда других выделяют, прежде всего, по образу мыслей её представителей, повышенному чувству долга и ответственности. В связи с этим педагогическая деятельность стоит особняком, выделяясь в отдельную группу. Главное её отличие от других профессий типа «человек- человек» заключается в том, что она относится как к классу преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно [12, с.36]. Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование личности, педагог призван управлять процессом её интеллектуального, эмоционального и физического развития, формирования её духовного мира.

Основное содержание педагогической деятельности составляют взаимоотношения с людьми. Деятельность других представителей профессий типа «человек- человек» также требует взаимоотношения с людьми, но здесь это связано с тем, чтобы наилучшим образом понять и удовлетворить запросы человека. В профессии же педагога ведущая задача - понять общественные цели и направить усилия других людей на их достижение [9, с.178].

Особенность обучения и воспитания как деятельности по социальному управлению состоит в том, что она имеет как бы двойной предмет труда. С одной стороны, главное её содержание составляют взаимоотношения с людьми: если у руководителя (а учитель таковым является) не складываются должные отношения с теми людьми, которыми он руководит или которых он убеждает, значит, нет самого важного в его деятельности. С другой стороны, профессии этого типа требуют от человека специальных знаний, умений и навыков в какой-либо области (в зависимости от того, кем или чем он руководит). Педагог, как любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять деятельность учащихся, процессом развития которых он руководит. Таким образом, педагогическая деятельность требует двойной подготовки - человеческой и специальной.

Своеобразие педагогической деятельности состоит и в том, что она по своей природе имеет гуманистический, коллективный и творческий характер.

Традиционно основными видами педагогической деятельности, осуществляемыми в целостном педагогическом процессе, являются преподавание и воспитательная работа.

Воспитательная работа - это педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач гармоничного развития личности. А преподавание - это такой вид воспитательной деятельности, который направлен на управление преимущественно познавательной деятельностью школьников. По большому счету, педагогическая и воспитательная деятельность - понятия тождественные.

Из многих видов деятельности школьников познавательная деятельность не замыкается только рамками обучения, которое, в свою очередь, «отягощено» воспитательными функциями. Опыт показывает, что успехов в преподавательской деятельности добиваются, прежде всего, те учителя, которые владеют педагогическим умением развивать и поддерживать познавательные интересы детей, создавать на уроке атмосферу общего творчества, групповой ответственности и заинтересованности в успехах одноклассников. Это говорит о том, что не преподавательские умения, а умения воспитательной работы являются первичными в содержании профессиональной готовности учителя. В связи с этим профессиональная подготовка будущих учителей имеет своей целью формирование их к готовности к управлению целостным педагогическим процессом.

Организаторская деятельность предполагает выполнение системы действий, направленных на включение учащихся в различные виды деятельности, создание коллектива и организацию совместной деятельности.

Коммуникативная деятельность направлена на установление педагогически целесообразных отношений педагога с учащимися, другими педагогами школы, представителями общественности, родителями.

Таким образом, основной функциональной единицей, с помощью которой проявляются все свойства педагогической деятельности, является педагогическое действие как единство целей и содержания. Понятие о педагогическом действии выражает то общее, что присуще всех формам педагогической деятельности (уроку, экскурсии, индивидуальной беседе и т.д.), но не сводится ни к одной из них, обращение к формам материализации педагогического действия помогает показать логику педагогической деятельности.

1.2 Психологические барьеры в деятельности педагога

В профессии учителя умение общаться становится профессионально необходимым качеством. Изучение опыта начинающих учителей позволило исследователям, в частности В.А.Кан - Калику выявить и описать наиболее часто встречающие «барьеры» общения, затрудняющие решение педагогических задач: несовпадение установок, боязнь класса, отсутствие контакта, сужение функций общения, негативная установка на класс, боязнь педагогической ошибки, подражание. Однако, если начинающие учителя испытывают психологические «барьеры» по неопытности, то учителя со стажем - по причине недооценки роли коммуникативного обеспечения педагогических воздействий, что приводит к обеднению эмоционального фона образовательного процесса, В результате оказываются обедненными и личные контакты с детьми, без эмоционального контакта не возможна продуктивная, одухотворенная положительными мотивами деятельность личности [8, с.251].

Актуальность проблемы "барьеров" общения обусловлена целым рядом факторов. Прежде всего, наличием и расширением сферы влияния таких видов профессиональной деятельности, существование которых связано с системой взаимоотношений "человек-человек".

"Барьер" общения - это явление субъективной природы, возникающее в объективно сложившейся ситуации, сигналом появления которого являются острые отрицательные эмоциональные переживания, сопровождающиеся нервно-психическим напряжением и препятствующие процессу взаимодействия [21, с.117].

В процессе общения между учителем и учащимся стоит задача не только и не столько передать информацию, сколько добиться ее адекватного понимания последним.

В настоящее время затруднения, или «барьеры» общения рассматриваются с разных позиций в зависимости от основания их анализа и подхода. Так, в рамках общепсихологической интерпретации они классифицируются как смысловые, эмоциональные, когнитивные, тактические.

Личностный аспект является определяющим и в представленной классификации "барьеров" основанной на положениях психологии отношений Мясищева В.Н. [20, с.371]. Изучение проблемы "барьеров" общения в контексте личностного подхода позволяет говорить о схеме выхода из ситуации "барьера", где главным является принцип взаимоотношений ведущих к сотрудничеству и взаимопониманию с учетом индивидуально-психологических особенностей партнеров по общению. В случае возникновения барьера учебная информация искажается или теряет изначальный смысл.

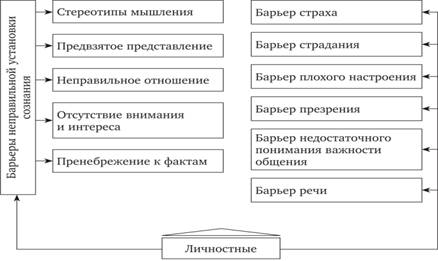

В общем можно выделить три группы барьеров педагогического общения:

1) личностные;

2) социально-психологические;

3) физические.

Некоторые из них мы рассмотрим.

Среди личностных барьеров большую группу составляют так называемые барьеры неправильной установки сознания:

• стереотипы мышления;

• предвзятость;

• неправильное отношение друг к другу;

• отсутствие внимания и интереса к другому;

• пренебрежение фактами (рис.)

Стереотипы представляют собой устойчивое, упрощенное мнение о людях (учителях, учениках) и ситуациях. Они возникают в педагогическом процессе двояким образом: смысл информации может быть искажен а) стереотипом говорящего; б) стереотипным мышлением воспринимающего (слушающего).

Предвзятые представления между учителем и учеником возникают в результате снижения уровня самокритичности и подъема самооценки (как правило, не всегда обоснованного). Предвзятость в педагогическом общении проявляется в следующем.

1. Ложные стереотипы, относящиеся к восприятию человека по внешним данным. (Этот — в очках, значит, умный, этот — спортивный на вид, значит, неумный и т. д.) Установка на внешность экономит педагогические усилия, связанные с познанием учеников, но часто приводит к заблуждениям, которые в конечном итоге выливаются в педагогические просчеты.

2. Приписывание достоинств или недостатков человеку исходя только из его социального статуса. В этом случае ученик оказывается не в лучшем положении: его социальный статус ниже статуса педагога.

3. Субъективизм, штампы, трафареты, предварительная информация, которую педагог получает об учащемся (или другом педагоге). Следуя им, педагог встает на ложный путь педагогического общения или оказывается вообще вне его. Необходимо проверять всякую информацию и проводить переоценку предварительных установок, чтобы познать истинного человека, его плюсы и минусы и строить общение с ним с опорой на плюсы, осознавая, что каждый человек в чем-то лучше другого.

Рис. Личностные барьеры педагогического общения

Психологические барьеры— психическое состояние, проявляющееся в неадекватной пассивности субъекта, что препятствует выполнению им тех или иных действий. Эмоциональный механизм психологических барьеров состоит в усилении отрицательных переживаний и установок — стыда, чувства вины, страха, тревоги, низкой самооценки, ассоциированных с задачей (например, "страх сцены") [19, с.32].

Что касается педагогического общения, то современная педагогика и практика образования доказали, что эффективное обучение сегодня, причем обучение результативное, а возможно только на позициях педагогики сотрудничества. Успешность педагогического общения зависит от умения преодолевать психологические барьеры в общении и соблюдения определенных правил общения.

Итак, данные исследования показывают, что психологический барьер является развивающимся социально-психологическим образованием, его параметры заметно изменяются в пространстве и во времени на разных этапах нововведения, в различных организациях, у различных категорий работников.

1.3 Условия преодоления психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога

Важным аспектом в профессиональной деятельности педагога является саморегуляция. Необходимость саморегуляции возникает тогда, когда педагог сталкивается с новой, необычной, трудноразрешимой для него проблемой, которая не имеет однозначного решения или предполагает несколько альтернативных вариантов.

Решение задач преодоления психологических барьеров воплощено в наборе методов активного обучения, каждый из которых нацелен на преодоление определенной разновидности барьеров.

Существует ряд психологических барьеров, блокирующих формирование мотивации у педагога:

1.повышение квалификации – новая социальная роль;

2. низкий уровень коммуникативной культуры – не умение общаться с людьми;

3.страх

перед новыми информационными технологиями - компьютеризация;

4.низкий уровень творческого самовыражения;

5.социальная незащищенность педагога;

6. языковые, этнические барьеры - принадлежность к другой группе людей, миграция.

Существуют также пути преодоления данных психологических барьеров, к которым относятся:

1. Разработка программ для педагогов - строится на основе принципов:

-дифференциации и индивидуализации;

-взаимосвязи аттестации с повышением квалификации;

- оптимальное сочетание теории и практики, расширение и углубление теоретических знаний в сочетании с практической направленностью обучения.

2. Разработка психологических программ на развитие коммуникативной культуры педагогов: ролевые игры; психологические тренинги; групповые дискуссии

3. Разработка психологических программ по повышению уровня творческого самовыражения: защита собственных сценариев по педагогическому досугу.

4. Организация системы поощрений: моральные; материальные;

5. Развитие профсоюзной деятельности, проведение конкурсов профессионального мастерства, привлечение средств массовой информации.

6. Разработка индивидуальных программ по преодолению психологических барьеров, связанных с вхождением в новый коллектив, психологическое сопровождение в период адаптации к новым условиям труда.

Результатом мероприятий по преодолению психологических барьеров в конечном итоге станет удовлетворение личностных и профессиональных потребностей педагога, повышение его профессиональной компетентности, повышение уровня его коммуникативной культуры, создание условий для личностного и профессионального самовыражения педагога.

Глава 2. Экспериментальное исследование по преодолению психологических барьеров в профессиональной деятельности педагогов

2.1 Исследование психологических барьеров в профессиональной деятельности педагогов МБОУ СОШ №8 г. Каменск-Шахтинский

Цель исследования заключается в изучении психологических барьеров педагогов и выявлении влияния на них личностных факторов.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Диагностика наличия психологических барьеров у педагогов МБОУ СОШ №8;

2. Диагностика личностных факторов педагогов;

3. Анализ влияния личностных факторов на развитие психологических барьеров педагогов.

Для проведения данного исследования были выбраны следующие методики:

1. Методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов В. В. Бойко

2. Шкала самооценки уровня тревожности (Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина)

3. Опросник «Экспресс-оценка выгорания» (В. Каппони, Т. Новак)

4. Лист самооценки «Составляющие компетентности педагога» Метод самонаблюдения.

В исследовании приняли участие педагоги МБОУ СОШ №8 г. Каменск-Шахтинский 37 чел. 3- молодые специалисты, более 30 лет -25 чел., более 20 лет - 9 чел.

|

«Помехи» в установлении эмоциональных контактов |

Результат % |

|

1. Неумение управлять эмоциями, дозировать их |

27 |

|

2. Неадекватное проявление эмоций |

13 |

|

3. Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций |

8 |

|

4. Доминирование негативных эмоций |

47 |

|

5. Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе |

5 |

По результатам шкалы самооценки уровня тревожности было выявлено:

8% - высокая тревожность

68% - умеренная тревожность

24% - низкая тревожность

Опросник «Экспресс-оценка выгорания» и лист самонаблюдения показал, что у педагогов со стажем работы более 30 лет имеют место физические и социально-поведенческие признаки эмоционального выгорания.

В листе самооценки «Составляющие компетентности педагога»

|

Аспект педагогической деятельности

|

Степень затруднения

|

||

|

Высокая % |

Средняя % |

Низкая % |

|

|

Создание образовательной среды и использование её возможностей |

78 |

17 |

5 |

|

Профессиональное развитие

|

81 |

16 |

3 |

|

Организация взаимодействия и общения

|

43 |

52 |

5

|

Вывод: в основном, педагогический коллектив МБОУ СОШ №8 высококвалифицированный и с большим стажем педагогической деятельности. Психологическим барьером является профессиональное выгорание педагогов. На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, выдвинутая гипотеза о том, что на развитие психологического барьера оказывают влияние, как личностные качества, так и организационные характеристики, подтверждается.

2.2 Реализация преодоления психологических барьеров в профессиональной деятельности педагогов

С целью преодоления психологических барьеров в профессиональной деятельности педагогов необходимо проводить комплекс мероприятий, способствующих профилактике синдрома профессионального выгорания и осуществлять наставничество с молодыми специалистами.

Организация наставничества носит поэтапный характер и включает в себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятельности начинающего педагога ( проектировочного, организационного, конструктивного, аналитического). Поэтому можно выстроить деятельность с молодыми специалистами в 3 этапа:

|

1-й этап – адаптационный. |

Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации. |

|

2-й этап – основной, проектировочный. |

Наставник разрабатывает и организует программу адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого учителя, помогает ему выстроить собственную программу самосовершенствования. |

|

3-й этап – контрольно-оценочный. |

Наставник проверяет уровень профессиональной компетенции молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная работа посвящена проблеме психологических барьеров в профессиональной деятельности педагогов. В ней были изучены и исследовано понятие психологического барьера и факторы, влияющие на его формирование и развитие. Мы постарались обосновать причины формирования психологического барьера, рассмотрели динамику его развития в зависимости от стажа практической деятельности. В работе были выявлены личностные качества педагогов, а также организационные характеристики, влияющие на формирование и развитие данного явления.

Для выполнения поставленной цели была проведена следующая работа:

1. Изучена литература по данной проблеме;

2. Проведено психологическое исследование;

3. Выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие психологического барьера;

4. Выявлены особенности формирования психологического барьера педагогов в процессе профессионализации.

5. Разработаны мероприятия по преодолению психологических барьеров педагогов.

Результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают гипотезу о том, что на развитие психологического барьера оказывают влияние как личностные, так и организационные факторы, и эти факторы взаимно усиливают друг друга, а правильно организованная работа помогает эффективному преодолению психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога.

Изучаемая в работе проблема, на мой взгляд, представляется очень важной, так как психологические барьеры оказывают негативное влияние не только на самих педагогов, на их деятельность и самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними. Это и близкие родственники, и друзья, а также ученики, которые попросту вынуждены находиться рядом, и поэтому становятся заложниками психологического барьера. Поэтому, очень важно продолжить начатую работу, но уже с упором на преодоление данного явления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды [Текст]/ Б.Г. Ананьев, в 2т., Т2,- М.: Педагогика, 1980г.-283с.

2. Анисимов, О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления[Текст]/О.С. Анисимов,- М.: Экономика, 1991.-415с

3. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды[Текст]/Ю.К. Бабанский,- М: Педагогика, 1989.-558с.

4. Баранов, С.П. Педагогика. Под ред. С.П. Баранова, Р.В. Воликова, В.А. Сластенина[Текст]/С.П. Баранов,- М.: Просвещение, 1976.-346с

5. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии[Текст]/В.П. Беспалько,- М.: Просвещение, 1989.-217с.

6. Гоноболин, Ф.Н. Книга об учителе[Текст]/Ф.Н. Гоноболин,- М.: Просвещение, 1965.-172с.

7. Грановская, Р.М. Элементы практической психологии[Текст]/Р.М. Грановская, - Л.: Издательство Ленинградского университета, 1988.-560с.

8. Забродин, Ю.М., Зазыкин, В.Г., Зотова, О.И. и др. Проблемы психологии труда и профессии [Текст]/Ю.М. Забродин, В.Г. Зазыкин, О.И. Зотова//Психологический журнал, М.: Педагогика, 1981,№2,с.4-7.

9. Кузьмина, Н.В. Профессионализм личности педагога и мастера производственного обучения[Текст]/Н.В. Кузьмина,- М.: Высшая школа, 1990.-119с.

10. Кузьмина, Н.В., Кухарев, Н.В. Психологическая структура деятельности учителя[Текст]/Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев,- Томск, 1976.-315с.

11. Кулюткина, Ю.Н., Сухотская, Г.С. Моделирование педагогических ситуаций[Текст]/Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухотская,- М.: Педагогика, 1981.-118с.

12. Ломов, Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии[Текст]/Б.Ф. Ломов,- М.: Педагогика, 1989.-218с.

13. Маркова, А.К. Психология труда учителя[Текст]/А.К. Маркова,- М.: Просвещение, 1993.-190с.

14. Маркова, А.К. Психологические особенности педагогической деятельности, общения и личности учителя[Текст]/А.К. Маркова// Школа и производство, М.: Наука, 1988,№12, с.6-9.

15. Митина, Л.М. Учитель как личность и профессионал[Текст]/Л.М. Митина,- М.: Дело, 1994.-216с.

16. Орлов, А.А. Формирование педагогического мышления// Советская педагогика[Текст]/А.А. Орлов,- М.: Педагогика, 1990, №1, с. 7-10.

17. Орлов, А.А. Профессиональное мышление учителя как ценность[Текст]/А.А. Орлов//Педагогика, М.: Педагогика, 1995, №6, с.63-68.

18. Осипова, Е.К. Структура педагогического мышления учителя[Текст]/Е.К. Осипова// Советская педагогика, М.: Педагогика, 1987,№5,с.42-44.

19. Педагогика/ Под ред. Ю.К. Бабанского, М.: Просвещение, 1988,-480с.

20. Платонов, К.К. Краткий словарь системы психологических понятий[Текст]/К.К. Платонов,- М.: Высшая школа, 1981.-175с.

21. Слободчиков, В.И., Исаева, Е.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности (Учебное пособие для вузов.) [Текст]/В.И. Слободчиков, Е.И. Исаева,- М.: Школа-пресс, 1995.-383с.

22. Теплов, Б.М. Практическое мышление[Текст]/Б.М. Теплов// Хрестоматия по общей психологии мышления, М.: Педагогика, 1981.-177с.

23. Учителю о педагогической технике./ Под ред. Л.И. Рувинского, М.: Техника,1987.-154с.

24. Ушинский, К.Д. О пользе педагогической литературы[Текст]/К.Д. Ушинский// Собр. Соч., М, 1948.-326с.

Приложение

Семинар-практикум на тему: «Профилактика синдрома профессионального выгорания»

Цели:

ñ Познакомить педагогов с синдромом профессионального выгорания;

ñ Выявить наличие или отсутствие этого синдрома;

ñ Ознакомить с методами профилактики в ситуации профессионального выгорания.

Задачи:

ñ Ознакомление педагогов с понятием синдрома эмоционального выгорания(СЭВ), факторами, причинами стадиями синдрома эмоционального выгорания;

ñ Обучение телесно-ориентированным навыкам профилактики СЭВ.

Ожидаемый результат

1. Осознание и принятие педагогами своего эмоционального состояния.

2. Профилактика эмоционального выгорания(саморегуляция).

3. Освоение методов и приемов помощи самому себе в ситуациях профессионального стресса;

4. Педагоги узнают что делать, когда синдром уже развивается;

5. Педагоги смогут на основе полученных знаний и умений оказывать помощь своим коллегам в ситуациях профессионального стресса.

Проблема профессионального стресса особенно остро заявила

о себе в настоящее время. В современном обществе меняется отношение людей к работе.

Работающие теряют уверенность в стабильности своего социального и материального

положения, в гарантированности рабочего места, материального благополучия,

обостряется конкуренция за престижную и высокооплачиваемую работу. Параллельно

идут процессы узкой специализации в профессии и быстро меняются запросы рынка труда.

Человек, встречаясь с какой-то сложностью, не может полноценно реализовать

накопившуюся энергию (вызванную физиологическим механизмом стресса), и тогда

эта энергия начинает его разрушать.

Как следствие, растёт психическое, эмоциональное напряжение, связанное со стрессом на рабочем месте.

Термин синдром эмоционального выгорания появился в середине 70-х годов 20 века в результате исследований Фрейденберга.

· Синдром эмоционального выгорания («синдром психического выгорания», «информационный невроз», «синдром менеджера») – представляет собой состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе, при этом его развитие характерно в первую очередь для профессий, где доминирует оказание помощи людям (медицинские работники, учителя, психологи, социальные работники, работники правоохранительных органов, сотрудники МЧС (спасатели, пожарные),профессии, связанные с частыми командировками, особенно в разные часовые пояса, представители сферы обслуживания, находящиеся в ситуации беспрерывного общения с клиентами.

Свою лепту вносят и чисто организационные «профвредности»: скученность коллектива и отсутствие своего угла, а также субъективные факторы, например, такие как отсутствие взаимопонимания со своим руководителем и коллегами.

В результате полного «погружения» в работу совсем не

остается времени на себя. И чем меньше человек обращает внимание на свои

чувства и переживания, тем больше «кричит» его душа. А чем дольше она «кричит»,

тем ближе к болезни. Одной из серьезных проблем современной школы является

эмоциональное выгорание педагогов, которому подвержены чаще всего люди старше

35-40 лет. Хотя, этим синдромом могут «заразиться» и более молодые работники.

Все зависит от личности педагога и его творческой активности. Встречаются

молодые специалисты, которые в начале своей профессиональной карьеры «горят на

работе» не в лучшем смысле. Это проявляется в безынициативности, нежелании

«профессионально расти» и набираться педагогического опыта у коллег со стажем.

Но есть и другая категория учителей со стажем, которые заражают позитивом,

инициативностью и любовью к своей профессии. Поэтому возраст, по большому

счету, здесь ни при чем.

Провоцировать синдром выгорания могут болезни, ослабленность после болезни,

переживание тяжелого стресса, психологические травмы (развод, смерть близкого,

частые и неразрешенные конфликты на работе).

Итак, Профессиональное выгорание – это синдром,

развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению

эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека.

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно и проходит три стадии:

Первая стадия:

ñ - начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести переживаний;

ñ - исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в отношениях с членами семьи;

ñ - возникает состояние тревожности, неудовлетворенности;

Вторая стадия:

ñ -возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них;

ñ -неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии клиентов-вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения. Подобное поведение профессионала – это неосознаваемое им самим проявление чувства самосохранения при общении, превышающем безопасный для организма уровня.

Третья стадия:

ñ -притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение к миру «уплощается», человек становится опасно равнодушным ко всему, даже к собственной жизни;

ñ -глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни было, и почти физически ощутимый холод безразличия поселяется в его душе.

Три аспекта профессионального выгорания

ñ Первый - снижение самооценки.

ñ Второй - одиночество.

ñ Третий - эмоциональное истощение, соматизация.

Ответьте на предложенные вопросы и проанализируйте свое состояние.

1.Вам не нравится что-то делать?

2.Вы делаете это неохотно?

3.Вы делаете это плохо?

4.Вы получаете плохие результаты?

5.Вы разочаровываетесь в деле и в себе?

6.Вы перестаёте заниматься нелюбимым делом?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫГОРАНИЯ?

Прежде всего, признать, что они есть.

Те, кто помогает другим людям, как правило, стремятся отрицать собственные психологические затруднения. Трудно признаться самому себе: «я страдаю профессиональным выгоранием». Тем более что в трудных жизненных ситуациях включаются внутренние неосознаваемые механизмы защиты. Среди них — рационализация, вытеснение травматических событий, «окаменение» чувств и тела.

Люди часто оценивают эти проявления неверно — как признак собственной «силы». Некоторые защищаются от своих собственных трудных состояний и проблем при помощи ухода в активность, они стараются не думать о них (помните Скарлет с ее «Я подумаю об этом завтра»?) и полностью отдают себя работе, помощи другим людям. Помощь другим действительно на некоторое время может принести облегчение. Однако только на некоторое время. Ведь сверхактивность вредна, если она отвлекает внимание от помощи, в которой нуждаетесь вы сами.

Помните: блокирование своих чувств и активность, выраженная сверх меры, могут замедлить процесс вашего восстановления.

ЕСЛИ ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВЫГОРАНИЕ УЖЕ ПРОИСХОДИТ И ДОСТИГЛО ГЛУБОКИХ СТАДИЙ

Помните: необходима специальная работа по отреагированию травматического опыта и возрождению чувств. И не пытайтесь провести эту работу сами с собой — такую сложную (и болезненную) работу можно выполнить только вместе с профессиональным психологом-консультантом.

Настоящее мужество состоит в том, чтобы признать: мне необходима профессиональная помощь.

Почему? Да потому, что основа «психологического лечения» — помочь человеку «ожить» и «заново собрать себя».

Сначала идет трудная работа, цель которой — «снять панцирь бесчувствия» и разрешить своим чувствам выйти наружу. Это не ведет к утрате самоконтроля, но подавление этих чувств может вести к неврозам и физическим проблемам. При этом важна специальная работа с разрушительными «ядовитыми» чувствами (в частности, агрессивными). Результатом этой подготовительной работы становится «расчистка» внутреннего пространства, высвобождающая место для прихода нового, возрождение чувств.

Следующий этап профессиональной работы — пересмотр своих жизненных мифов, целей и ценностей, своих представлений и отношения к себе самому, другим людям и к своей работе. Здесь важно принять и укрепить свое «Я», осознать ценность своей жизни; принять ответственность за свою жизнь и здоровье и занять профессиональную позицию в работе.

И только после этого шаг за шагом изменяются отношения с окружающими людьми и способы взаимодействия с ними. Происходит освоение по-новому своей профессиональной роли и других своих жизненных ролей и моделей поведения. Человек обретает уверенность в своих силах. А значит — он вышел из-под действия синдрома эмоционального выгорания и готов успешно жить и работать.

Основные подходы к профилактике профессионального выгорания

Забота о себе и снижение уровня стресса:

- стремление к равновесию и гармонии, здоровому образу жизни, удовлетворение потребности в общении;

- удовольствие (релаксация, игра);

умение отвлекаться от переживаний, связанных с работой.

Трансформация негативных убеждений, чувства отчаяния, утрата смысла и безнадежности:

-стремление находить смысл во всем - как в значительных событиях жизни, так и в привычных, повседневных заботах;

-стремление бороться со своими негативными убеждениями;

- создание сообщества.

Саморегуляция.

Саморегуляция – это управление своими психоэмоциональным состоянием, которое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием.

Эффекты саморегуляции:

ñ - эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности),

ñ - эффект восстановления (ослабление проявлений утомления),

ñ - эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности).

Способы саморегуляции:

ñ - смех, улыбка, юмор;

ñ - размышления о хорошем, приятном;

ñ - различные движения типа потягивания, расслабления мышц;

ñ - рассматривание цветов в помещении, пейзажа за окном, фотографий, других приятных или дорогих вещей;

ñ - вдыхание свежего воздуха;

ñ - чтение стихов;

ñ - высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так.

Рекомендации для педагогов.

КАК НЕ ВЫГОРЕТЬ НА РАБОТЕ

Консультируйтесь с психологом. Перед выбором профессии и места работы консультируйтесь с профпсихологом. Он определит, подходят ли они вам, и предупредит о вероятных сложностях, с которыми вы сможете столкнуться на избранном пути.

Самовыражайтесь. Нет лучшей профилактики синдрома эмоционального выгорания, чем занятия, где вы выражаете свое «я». Люди, работа которых связана с самовыражением (например, артисты), практически не страдают этим расстройством. Если возможности, скажем, попеть или поиграть в шахматы в коллективе нет, то хотя бы чаще делитесь друг с другом свежими и интересными впечатлениями своего досуга, не держите их в себе.

Берите тайм-ауты. Если вы ощущаете информационную перегрузку, уединитесь на 30-40 минут. Только так вы сможете полностью осмыслить полученную информацию. Подойдет укромный уголок или, если его на работе нет, прогулка на свежем воздухе в одиночку.

Создавайте группы по интересам. Один из лучших способов противостояния выгоранию – групповое общение с такими же специалистами, как и вы, но с других мест работы. Группа должна быть не менее пяти человек. В их кругу можно легко выговорить свои профессиональные проблемы, посмеяться над ними, и в конце концов может оказаться, что в сравнении с другими у вас все не так уж плохо. Встречаться достаточно раз в неделю.

Получите дополнительное образование. Если на вашей работе есть возможность пойти на курсы переквалификации, не упускайте ее: когда человек долго, не отвлекаясь, работает на одном месте, то будь он хоть критичным и умным психиатром, уже за 7-8 лет у него самого могут возникнуть проблемы с психикой. Причем чем курсы дольше, тем это лучше для здоровья. Идеально, чтобы дополнительное образование длилось не менее полугода.

Задвигайте стул в конце дня. Будьте профессионалом только на работе – не уносите рабочие переживания домой, чтобы они не «сжигали» ваше драгоценное личное время. Для этого поможет простой ритуал: закончив работу, задвиньте стул в стол, закройте дверь и скажите: «Все, я уже не… врач… педагог» или кто вы там по профессии. И дальше будьте самим собой.

Поддерживайте себя в хорошей физической форме. Между состоянием тела и разумом существует тесная связь: чем больше вы тренируете свое тело, тем крепче становятся и нервы. То, на что на работе ранимо отреагирует физически слабый человек, для крепкого зачастую лишь послужит поводом для шутки.

В конце концов, смените работу. Если возможности следовать предыдущим советам нет и вы хотите сохранить здоровье, то другого выхода, кроме смены работы, нет.

Если идете на новую работу, продиагностируйте ее. Поинтересуйтесь, характерна ли для нового места работы высокая текучесть кадров. Если да, то задумайтесь, стоит ли туда идти: сильная текучка – первый признак синдрома эмоционального выгорания целой организации. Такая работа может запросто обернуться для вас потерей времени и здоровья. Кроме того, разузнайте об организации рабочего процесса. Отдавайте предпочтение той работе, где можно планировать его по своему усмотрению, например, «три дня работаю – день отдыхаю». Ну и, конечно, нужно четко представлять свои цели и видеть перспективу их реализации на этой работе.

Рекомендации, которые помогут более оптимистично смотреть на свою профессиональную деятельность.

* Не сетуйте на жизнь. Не жалуйтесь на судьбу. Вы её строите сами. Ни в коем

случае не сидите, и не переживайте. Делайте хоть что-нибудь.

* Пришли с работы домой очень уставшими – поваляйтесь на ковре, но не просто

так, а перекатываясь на обычной пластиковой бутылке из-под минеральной воды или

на мячике. Это великолепный массаж спины и позвоночника.

* Успевайте жить! К сожалению, часто мы успеваем лишь работать и выполнять

многочисленные обязанности и, увы, забываем при этом жить. Непременно

планируйте на каждую неделю какое-то дело, которое принесет вам радость.

* Всегда шутите со своими учениками. Просто шутите с ними. Закончив школу,

ученики могут забыть грамматические правила и сложные формулы, но ваше доброе,

человеческое отношение они не забудут.

* Преподносите себя ученикам, родителям коллегам и школьной администрации. Всем

своим видом выражайте стопроцентную уверенность в себе. Плечи расправлены,

походка уверенная и спокойная. Никакой суетливости и нервозности. При этом

смотрим людям в глаза и улыбаемся.

* Всегда следите за выражением своего лица. Лучше, если оно будет

доброжелательное и спокойное. Тушите в себе и в других конфликтные порывы.

Старайтесь в общении с людьми идти на компромисс.

* Введите разумный баланс в свою жизнь: работа, отдых, семья, любимые дела. Не

позволяйте перекосам в ту или иную сторону «перекосить» вашу жизнь. В любом

событии, явлении, человеке ищите что-то положительное.

* Скучно на уроке вам – скучно и нудно вашим ученикам. Боритесь со скукой на

уроке всеми возможными способами. Не работайте скучно и тяжело. Не живите

неинтересно и беспросветно. Разнообразьте собственную жизнь. Это в ваших силах.

* Не совершайте на работе ежедневный подвиг, а просто работайте профессионально

и спокойно.

* Каждый свой рабочий день мыслите позитивно. Держите себя не просто в рамках,

а непременно в оптимистических рамках. Не разрушайте свою жизнь собственным

пессимизмом.

* Помните, ваши лучшие годы жизни проходят сейчас. Не ждите светлого будущего,

а наслаждайтесь имеющимся настоящим. Живите здесь и сейчас.

* Полюбите себя и свою работу. Примите себя таким, какой вы есть. Примите всем

сердцем, всей душой. И сделайте то же самое со своей профессией, со своей

работой.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВСТРЕЧИ С СИНДРОМОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

1. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно заметить первые симптомы усталости.

2. Любите себя или по крайней мере старайтесь себе нравиться.

3. Подбирайте дело по себе: сообразно своим склонностям и возможностям. Это позволит вам обрести себя, поверить в свои силы.

4. Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она — не убежище, а деятельность, которая хороша сама по себе.

5. Перестаньте жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста, своей. Не вместо людей, а вместе с ними.

6. Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, но и на частную жизнь.

7.Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать традицией вечерний пересмотр событий.

8. Если вам очень хочется кому-то помочь или сделать за него его работу, задайте себе вопрос: так ли уж ему это нужно? А может, он справится сам?

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.