УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики»

___________________ А.В.Молодчик

«_____» _____________20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины

ЭЛЕКТРОНИКА

Направления подготовки

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Профиль подготовки

«Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»

является единой для всех форм обучения

Челябинск2016

Электроника: Рабочая программа дисциплины / Т.А. Берсенева – Челябинск: ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 2016. – 86с.

Электроника: Рабочая программа дисциплины по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»является единой для всех форм обучения. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.

Программа одобрена на заседании Учебно-методического совета от __________ года, протокол №______.

Программа утверждена на заседании Ученого совета от __________ года, протокол №______.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|

1. Введение………………………………………………………………. 2. Тематическое планирование………………………………………… 3. Содержание дисциплины (модуля) курса………………………… 4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся……………………………………………… 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)……………… 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)…. 7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………… 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), необходимой для освоения дисциплины (модуля)………………… 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)………………………………………………………………… Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)……………..

|

|

IВВедение

Рабочая программа дисциплины «Электроника» предназначена для реализации Федерального государственногообразовательного стандартавысшего образования по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»и является единой для всех форм и сроков обучения.

1 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

|

Дисциплины (модули), практики, предшествующие изучению данной дисциплины и формирующие аналогичные компетенции |

Код компетенции |

Объект логической и содержательной взаимосвязи |

Код компетенции |

Дисциплины (модули), практики, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции, ГИА |

|

|

Дисциплина |

Код компетенции |

||||

|

- |

ПК-4 |

Электро ника |

ПК-4 |

ПК-4 |

Силовая электроника Управление проектами в энергетике Организация и управление энергетическим хозяйством Производственная практика 2 Производственная практика 3 Государственная итоговая аттестация |

|

Общая энергетика Учет, нормирование и контроль расходов электроэнергии Управление электропотреблением |

ПК-5 |

ПК-5 |

ПК-5 |

Электрические машины Электрические станции и подстанции Электроэнергетические системы и сети Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем Электроснабжение Электрические и электронные аппараты Энергоаудит в электроэнергетике Системы автоматического управления технологическими процессами Производственная практика 2 Производственная практика 3 Государственная итоговая аттестация |

|

|

Управление электропотреблением

|

ПК-6 |

ПК-6 |

ПК-6 |

Электрические машины Электрические станции и подстанции Электроэнергетические системы и сети Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем Силовая электроника Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике Электроснабжение потребителей и режимы Системы автоматического управления технологическими процессами Производственная практика 3 Государственная итоговая аттестация |

|

Дисциплина «Электроника» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.12

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1 − Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

|

Код компетенции |

Наименование компетенции |

Вид деятельности и профессиональные задачи |

Планируемые результаты |

Уровень освоения компетенции |

|

|

ПК-4 |

способностью проводить обоснование проектных решений

|

Проектно-конструкторская деятельность: - сбор и анализ данных для проектирования; - участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; - |

знать: - о новейших разработках элементов и устройств электроники; - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов; Уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

Пороговый

|

|

|

знать: - о новейших разработках элементов и устройств электроники; - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов; Уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

Базовый

|

||||

|

знать: - о новейших разработках элементов и устройств электроники; - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов; Уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

Продвинутый

|

||||

|

ПК-6 |

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

|

Производственно-технологическая деятельность: - расчет схем и параметров элементов оборудования;

|

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - методы расчета электронных схем; - методы исследования электронных устройств с использованием компьютерного моделирования; Уметь: - решать задачи анализа электронных схем; - решать задачи синтеза электронных схем и экспериментального исследования; - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное изменение электронных элементов; навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

Пороговый

|

|

|

Базовый

Продвинутый |

|||||

|

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - методы расчета электронных схем; - методы исследования электронных устройств с использованием компьютерного моделирования; Уметь: - решать задачи анализа электронных схем; - решать задачи синтеза электронных схем и экспериментального исследования; - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное изменение электронных элементов; - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

|||||

|

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - методы расчета электронных схем; - методы исследования электронных устройств с использованием компьютерного моделирования; Уметь: - решать задачи анализа электронных схем; - решать задачи синтеза электронных схем и экспериментального исследования; - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное изменение электронных элементов; навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

|||||

|

ПК-5 |

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

|

Производственно-технологическая деятельность: - расчет схем и параметров элементов оборудования;

|

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов; уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; - работать на контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуре; владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

Пороговый

Базовый

Продвинутый |

|

|

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов; уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; - работать на контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуре; владеть: навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

|||||

|

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов; уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; - работать на контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуре; владеть: навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

у

II ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

|

Вид учебной деятельности |

Всего час./зач.ед., форма контроля |

Количество семестров |

|

Контактная работа обучающихся с преподавателем: |

34 |

1 |

|

В том числе: |

|

|

|

Лекции |

17 |

|

|

Практические занятия (ПЗ) |

- |

|

|

Лабораторные работы (ЛР) |

17 |

|

|

Курсовое проектирование/ курсовая работа |

- |

|

|

Самостоятельная работа |

20 |

|

|

Вид промежуточной аттестации в семестре |

Экзамен- 54 |

|

|

Общая трудоемкость |

108/3 |

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года, 6 месяцев

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная

2.2 Объем дисциплины и виды учебной работы

|

Вид учебной деятельности |

Всего час./зач.ед., форма контроля |

Количество семестров |

|

Контактная работа обучающихся с преподавателем: |

8 |

1 |

|

В том числе: |

|

|

|

Лекции |

4 |

|

|

Практические занятия (ПЗ) |

- |

|

|

Лабораторные работы (ЛР) |

4 |

|

|

Курсовое проектирование/ курсовая работа |

- |

|

|

Самостоятельная работа |

91 |

|

|

Вид промежуточной аттестации по семестру |

Экзамен-9

|

|

|

Общая трудоемкость |

108/3 |

IIIСОДЕРЖАНИЕ дисциплины

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная

|

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) |

Контактная работа обучающихся с преподавателем |

Самостоятельная работа |

Всего час. |

||||

|

|

Лекции |

Лабораторные занятия |

Практические занятия |

|||||

|

Тема 1Основные задачи, решаемые электронной техникой |

1 |

- |

- |

1 |

2 |

|||

|

Тема 2 Основы полупроводниковой технологии. |

1 |

- |

|

1 |

2 |

|||

|

Тема 3 Диоды |

1 |

- |

- |

1 |

2 |

|||

|

Тема 4Биполярный транзистор. |

1 |

- |

|

1 |

2 |

|||

|

Тема 5 Полевой транзистор. |

1 |

- |

- |

1 |

2 |

|||

|

Тема 6Тиристор. |

1 |

|

|

1 |

2 |

|||

|

Тема 7 Усилитель электрических сигналов |

1 |

8 |

|

1 |

10 |

|||

|

Тема 8 Некоторые вопросы общей теории обратных связей применительно к усилительным устройствам. |

1 |

|

|

1 |

2 |

|||

|

Тема 9 Генератор электрических колебаний |

1 |

|

|

2 |

3 |

|||

|

Тема 10 Операционный усилитель |

1 |

|

|

2 |

3 |

|||

|

Тема 11 Устройства преобразования электрических сигналов. |

2 |

9 |

|

2 |

13 |

|||

|

Тема 12 Источники электропитания электронных устройств |

2 |

|

|

2 |

4 |

|||

|

Тема 13 Основы оптоэлектроники и криоэлектроники. |

2 |

|

|

2 |

4 |

|||

|

Тема 14 Основы цифровой электроники. |

1 |

|

|

2 |

4 |

|||

Всего |

17 |

17 |

- |

20 |

54 |

|||

|

Экзамен |

|

|

|

|

54 |

|||

|

Итого |

|

|

108 |

|||||

3.2 Разделы дисциплины и виды занятий

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года, 6 месяцев

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная

|

Наименование тем (разделов) дисциплины |

Контактная работа обучающихся с преподавателем |

Самостоятельная работа |

Всего час. |

|||

|

|

Лекции |

Лабораторные занятия |

Практические занятия |

||||

|

Тема 1Основные задачи, решаемые электронной техникой |

0,25 |

- |

|

6 |

6,25 |

||

|

Тема 2 Основы полупроводниковой технологии. |

0,25 |

- |

- |

6 |

6,25 |

||

|

Тема 3 Диоды |

0,25 |

- |

- |

6 |

6,25 |

||

|

Тема 4Биполярный транзистор. |

0,25 |

- |

|

6 |

10,25 |

||

|

Тема 5 Полевой транзистор. |

0,25 |

- |

|

6 |

6,25 |

||

|

Тема 6Тиристор. |

0,25 |

|

|

6 |

6,25 |

||

|

Тема 7 Усилитель электрических сигналов |

0,25 |

2 |

|

6 |

8,25 |

||

|

Тема 8 Некоторые вопросы общей теории обратных связей применительно к усилительным устройствам. |

0,25 |

|

|

8 |

8,25 |

||

|

Тема 9 Генератор электрических колебаний |

0,25 |

|

|

6 |

6,25 |

||

|

Тема 10 Операционный усилитель |

0,25 |

|

|

8 |

8,25 |

||

|

Тема 11 Устройства преобразования электрических сигналов. |

0,25 |

2 |

|

6 |

8,25 |

||

|

Тема 12 Источники электропитания электронных устройств |

0,25 |

|

|

8 |

8,25 |

||

|

Тема 13 Основы оптоэлектроники и криоэлектроники. |

0, 5 |

|

|

6 |

6,5 |

||

|

Тема 14 Основы цифровой электроники. |

0, 5 |

|

|

7 |

7,5 |

||

Всего |

4 |

4 |

- |

91 |

99 |

||

|

Экзамен |

|

|

|

|

9 |

||

|

Итого |

|

|

108 |

||||

3.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1 Основные задачи, решаемые электронной техникой.

|

Содержание темы: Обработка и передача информации посредством электрических сигналов. Аналоговые и цифровые устройства. Основные операции, выполняемые над сигналами электронными устройствами. Основные виды преобразования электрической энергии электронными устройствами. Технологии проектирования современных электронных устройств. |

Тема 2 Основы полупроводниковой технологии.

Содержание темы: Электропроводимость полупроводников. Типы электрических переходов. Теория p-n перехода. Основные и неосновные носители заряда. Движение свободных носителей. Способы управления проводимостью в полупроводниках. Перенос и рассеяние носителей в полупроводниках. Математическое моделирование p-n перехода. Уравнения, статические и динамические характеристики. Высокочастотные свойства, барьерная емкость p-n перехода. Пробой p-n перехода. Барьер Шоттки.

Тема 3 Диоды

Содержание темы:Вольтамперные характеристики (ВАХ), динамические

свойства, основные справочные параметры. Эквивалентная схема замещения диода. Диод под внешним напряжением. Стабилитрон. ВАХ, эквивалентная схема замещения стабилитрона, справочные параметры. Применение стабилитронов. Туннельный диод.

Тема 4 Биполярный транзистор.

Содержание темы: Теория работы и принцип действия биполярного транзистора. ВАХ транзистора. Четыре режима работы транзистора (отсечка, насыщение, активный и инверсный). Схемы замещения. Н-параметры малосигнальной модели биполярного транзистора и их определение. Высокочастотные свойства биполярного транзистора. Работа транзистора в схеме. Температурная стабильность каскадов на биполярном транзисторе.

Тема 5Полевой транзистор

Содержание темы:Теория работы и принцип действия полевого транзистора. ВАХ транзистора. Схема замещения. Основные параметры транзисторов. Высокочастотные свойства полевого транзистора. Работа полевого транзистора в схеме.

Тема6Тиристор

Содержание темы:Принцип действия, основные характеристики и параметры, области применения тиристоров.

Тема7Усилитель электрических сигналов.

Содержание темы:Усилители различного назначения, их основные характеристики и показатели работы. Линейные и нелинейные искажения. Основные схемы включения активных элементов. Сравнительные характеристики усилительных каскадов. Усилительные каскады на биполярных транзисторах. Анализ по постоянному и переменному токам. Режимы работы транзисторов. Анализ усилителей в области низких и высоких частот. Составной транзистор. Дифференциальный усилительный каскад.

Тема 8Некоторые вопросы общей теории обратных связей

применительно к усилительным устройствам.

Содержание темы Влияние отрицательной обратной связи на входное и выходное сопротивление и амплитудно-частотную характеристику усилителя. Проблема устойчивости усилителя с обратной связью.

Тема9 Генератор электрических колебаний.

Содержание темы:Генераторы гармонических сигналов и основные принципы их построения. Генераторы сигналов специальной формы. Генератор на туннельном диоде.

Тема 10 Операционный усилитель (ОУ).

Содержание темы:Принцип работы, основные характеристики и параметры операционных усилителей. Обеспечение статического режима

работы ОУ. Функциональные преобразователи сигналов на ОУ. Модель идеального ОУ и ее использование для анализа основных функциональных преобразователей сигналов.

Тема11 Устройства преобразования электрических сигналов.

Содержание темы: Умножители и преобразователи частоты. Модуляторы.

Детекторы. Масштабные усилители.

Тема12 Источники электропитания электронных устройств.

Содержание темы: Диодные выпрямители. Схемы выпрямителей. Стабили-

заторы питающих напряжений. Фильтры. Параметрические, компенсационные и импульсные стабилизаторы напряжения.

Тема13 Основы оптоэлектроники и криоэлектроники.

Содержание темы: Назначение и характеристики оптоэлектронных приборов. Фотодетекторы. Модуляторы.

Тема14 Основы цифровой электроники.

Содержание темы: Преимущества цифровой электроники. Транзисторный

ключ. Элементы И, ИЛИ, НЕ. Схемотехника и основные параметры элементов. Основы алгебры логики. Теоремы алгебры логики. Минимизация логических функций. Комбинационные логические устройства. Примеры комбинационных устройств.

IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Общий объем самостоятельной работы обучающихся по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме тестирования, выполнение практических работ, внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:

- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям;

- самостоятельная работа по подготовке ответов на вопросы и выполнение заданий;

- самостоятельное изучение теоретического материала;

- подготовка рефератов.

Перечень проверяемых компетенций

ПК-4– способностью проводить обоснование проектных решений

ПК-5- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-6-способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

4.1. Тематика рефератов

ПК-4

1. Понятие электроники. Полупроводники.

2. Внутренняя структура полупроводников. Примесная проводимость.

3. Электронно-дырочный переход.

ПК-5, ПК-6

4. Полевые транзисторы. Входные и выходные характеристики его.

5. Тиристор.

6. Сглаживающий фильтр.

4.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы

ПК-4

7. Понятие электроники. Полупроводники.

8. Внутренняя структура полупроводников. Примесная проводимость.

9. Электронно-дырочный переход.

10. Прямой и обратный переходы.

11. Тепловой и электрический пробои.

12. Свойства р-н перехода.

13. Полупроводниковый диод.

14. Параметры полупроводниковых диодов.

15. Выпрямительный диод.

16. Стабилитрон. Основные параметры стабилитрона.

17. Варикап.

ПК-5, ПК-6

18. Биполярный транзистор. Режимы работы биполярного транзистора. Схемы включения биполярного транзистора.

19. Статические входные и выходные характеристики биполярного транзистора.

20. Полевые транзисторы. Входные и выходные характеристики его.

21. Тиристор.

22. Сглаживающий фильтр.

23. Стабилизаторы и преобразователи. Основные параметры стабилизаторов.

24. Стабилизатор тока.

25. Преобразователи постоянного напряжения.

26. Усилители. Основные технические показатели усилителей

27. Выпрямители.

4.4. Примерные темы для «Круглого стола»

ПК-4, ПК-5,ПК-6

1. Параметры полупроводниковых диодов.

2. Выпрямительный диод.

3. Стабилизатор тока.

4. Преобразователи постоянного напряжения.

VПеречень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература(в соответствии с ККО):

б)дополнительная литература (в соответствии с ККО):

VIПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Министерство энергетики Российской Федерации. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/ (15.09.2016).

2. Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.tarif74.ru/ (15.09.2016).

3. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.intuit.ru// (15.09.2016).

VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Электроника» широко используются информационные технологии такие как:

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций,

- презентации рефератовобучающихсясиспользованиемслайдов;

- использование информационных (справочных) систем:

1. Консультант плюс - Consultant.ru

2. Гарант - garant.ru

VIIIОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведениязанятий лекционного типа, групповых, практических и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся используются специальные помещения – учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представленияучебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования иучебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютернойтехникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электроннуюинформационно-образовательную среду Института.

Оборудование: проектор с возможностью использования мультимедиа: MS Windows, MS Ofiice.

IХМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 План практических занятий для очной и заочной формы обучения

Учебным планом не предусмотрены

9.2План занятий по лабораторным работамдля очной и заочной формы обучения

|

№ п/п |

№ модуля (раздела) дисциплины |

Наименование лабораторных работ |

|

|

1 |

Тема 7Усилитель электрических сигналов |

Лабораторная работа № 1 Исследование характеристик полупроводниковых диодов |

|

|

2 |

Тема 11Устройства преобразования электрических сигналов. |

Лабораторная работа № 2 Функциональное применение операционных усилителей |

|

9.3План занятий в интерактивной форме для очной формы обучения

Учебным планом не предусмотрено

9.4План занятий в интерактивной форме для заочной формы обучения

|

Наименование темы дисциплины |

Форма реализации интерактивной работы |

Лекции (час.) |

Практи- ческие занятия (час.) |

Самостоятельная работа (час.) |

Всего час. |

|

|

Тема 1Основные задачи, решаемые электронной техникой |

|

|

|

|

|

|

|

Тема 2 Основы полупроводниковой технологии. |

Проблемное обучение |

0,25 |

|

- |

0,25 |

|

|

Тема 3 Диоды |

Проблемное обучение |

0,25 |

- |

- |

0,25 |

|

|

Тема 4Биполярный транзистор. |

Дискуссия, работа в малых группах, Проблемное обучение |

0,25 |

|

|

0,25 |

|

|

Тема 5 Полевой транзистор. |

Проблемное обучение |

0,25 |

- |

|

0,25 |

|

|

Тема 6Тиристор. |

|

|

|

|

|

|

|

Тема 7 Усилитель электрических сигналов |

|

|

|

|

|

|

|

Тема 8 Некоторые вопросы общей теории обратных связей применительно к усилительным устройствам. |

|

|

|

|

|

|

|

Тема 9 Генератор электрических колебаний |

|

|

|

|

|

|

|

Тема 10 Операционный усилитель |

|

|

|

|

|

|

|

Тема 11 Устройства преобразования электрических сигналов. |

|

|

|

|

|

|

|

Тема 12 Источники электропитания электронных устройств |

|

|

|

|

|

|

|

Тема 13 Основы оптоэлектроники и криоэлектроники. |

|

|

|

|

|

|

|

Тема 14 Основы цифровой электроники. |

|

|

|

|

|

|

|

Итого: |

2 |

|

2 |

|||

9.5 Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю

|

Код компетенции |

Наименование компетенции |

Наименование темы |

Формы контактной работы (лекции, практические,лабораторные работы, интерактивные и др.) |

Форма контроля - показатели оценивания компетенции (наименование средств оценки по теме в соответствии с техн. картой: контрольная работа, устный ответ, реферат и т.д.) |

Критерии оценки в зависимости от уровня освоения компетенции (Пороговый, Базовый, Продвинутый) (в соответствии с техн. картой) |

|

ПК-4

|

способностью проводить обоснование проектных решений |

1,2,34, 5,6,7,8,9, 10,11,12, 13,14

|

лекции, , практические занятия, дискуссии, работа в малых группах, круглый стол, проблемное обучение |

1.Решение задачи №1-2

2.Реферат по теме «Понятие электроники. Полупроводники»

3.Доклад по теме «Параметры полупроводниковых диодов» 1. |

Пороговый от 60 до 73 баллов

|

|

Базовый от 74 до 87 баллов

|

|||||

|

Продвинутыйот 88 до 100 баллов |

|||||

|

ПК-5

|

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

|

1,2,34, 5,6,7,8,9, 10,11,12, 13,14

|

лекции, , практические занятия, дискуссии, работа в малых группах, круглый стол, проблемное обучение |

1.Решение задачи №1-2

2.Доклад на тему: «Выпрямительный диод».

3.Реферат по теме «Полевые транзисторы. Входные и выходные характеристики его». |

Пороговый от 60 до 73 баллов |

|

Базовый от 74 до 87 баллов

|

|||||

|

Продвинутыйот 88 до 100 баллов |

|||||

|

ПК-6

|

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности |

1,2,34, 5,6,7,8,9, 10,11,12, 13,14

|

лекции, лабораторные работы, практические занятия, дискуссии, работа в малых группах, круглый стол, проблемное обучение |

1.Решение задачи №1-2

|

Пороговый от 60 до 73 баллов |

|

2. Доклад на тему: «Преобразователи постоянного напряжения»

|

Базовый от 74 до 87 баллов |

||||

|

3.Реферат по теме «Сглаживающий фильтр» |

Продвинутыйот 88 до 100 баллов |

9.6 Типовые задания для текущего контроля[1]

9.6.1. Проблемные задачи

Перечень проверяемых компетенций

ПК-4– способностью проводить обоснование проектных решений

ПК-5- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-6-способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-4,ПК-5, ПК-6

Задача 1.

Расчет линейного звукового усилителя

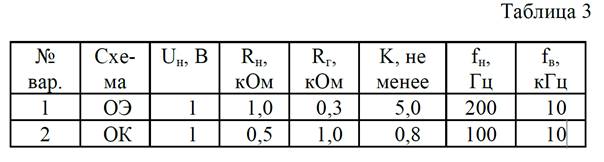

Рассчитать элементы схемы однокаскадного усилителя, удовлетворяющего указанным в таблице 3 техническим требо- ваниям.

В расчет входят следующие этапы:

• выбор типа транзистора;

• определение значения напряжения источника питания;

• выбор положения рабочей точки на статических ВАХ транзистора;

• расчет малосигнальных параметров транзистора в выбранной рабочей точке;

• определение сопротивлений резисторов схемы;

• расчет термостабилизации; • расчет коэффициентов усиления, входного и выходного сопротивлений усилителя на средних частотах; • расчет емкостей конденсаторов. Емкость нагрузки для всех вариантов равна 0,1 нФ. Температурный диапазон: -40...+60 Сo.

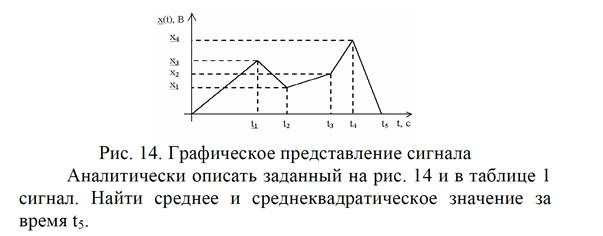

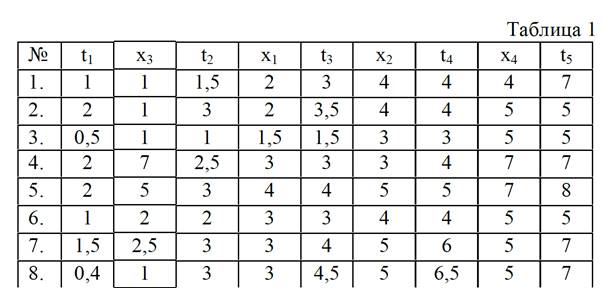

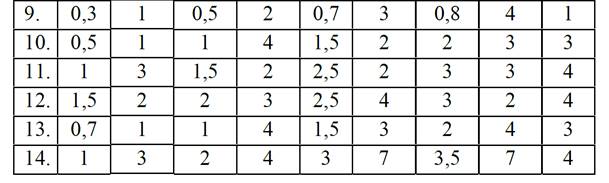

Задача 2

Описание сигналов

9.7 Особенности организации и содержания учебного процесса по дисциплине

Отсутствуют

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Таблица 1 − Результаты освоения компетенции

|

Код компетенции |

Наименование компетенции |

Дисциплины (модули), практики, при изучении которых формируется данная компетенция[2] |

Этапы формирования компетенции в рамках данной дисциплины (наименование тем) |

|

ПК-4 |

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

|

Силовая электроника Управление проектами в энергетике Организация и управление энергетическим хозяйством Производственная практика 2 Производственная практика 3 Государственная итоговая аттестация |

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 |

|

ПК-5 |

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

|

Общая энергетика Учет, нормирование и контроль расходов электроэнергии Управление электропотреблением Электрические машины Электрические станции и подстанции Электроэнергетические системы и сети Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем Электроснабжение Электрические и электронные аппараты Энергоаудит в электроэнергетике Системы автоматического управления технологическими процессами Производственная практика 2 Производственная практика 3 Государственная итоговая аттестация |

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 |

|

ПК-6 |

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей

|

Управление электропотреблением Электрические машины Электрические станции и подстанции Электроэнергетические системы и сети Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем Силовая электроника Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике Электроснабжение потребителей и режимы Системы автоматического управления технологическими процессами Производственная практика 3 Государственная итоговая аттестация |

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 |

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 2 – Шкала оценивания

|

Код компетенции |

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) |

Уровень освоения компетенции |

Показатели оценивания компетенции (перечень необходимых заданий)[3] |

|||||

|

|

Теоретические вопросы (№ или от … до) |

Практические задания (№ или от … до) |

Экзамен |

|

||||

|

ПК-4 |

знать: - о новейших разработках элементов и устройств электроники; - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов; знать: - о новейших разработках элементов и устройств электроники; - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов;

знать: - о новейших разработках элементов и устройств электроники; - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов;

|

Пороговый уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень |

1-24

|

1-2 |

Пороговый уровень «3» − от 10 до 18 б.

|

|||

|

Уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; Уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; Уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность;

|

Пороговый уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень |

1-24

|

1-2 |

Базовый уровень «4» − от 21 до 24 б.

|

||||

|

Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов.

|

Пороговый уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень |

1-24

|

1-2 |

Продвинутый уровень «5» − от 31 до 30 б.

|

||||

|

ПК-5 |

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов;

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов; знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - области применения основных электронных узлов; Уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; - работать на контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуре; Уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; - работать на контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуре; Уметь: - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность; - работать на контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуре;

|

Пороговый уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень

Пороговый уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень

Пороговый уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень |

25-46

25-46

25-46

|

1-2

1-2

1-2

|

Пороговый уровень «3» − от 10 до 21 б.

Базовый уровень «4» − от 21 до 24 б.

Продвинутый уровень «5» − от 31 до 35 б |

|||

|

Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов .Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов .Владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

||||||||

|

ПК-6 |

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - методы расчета электронных схем; - методы исследования электронных устройств с использованием компьютерного моделирования;

знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - методы расчета электронных схем; - методы исследования электронных устройств с использованием компьютерного моделирования; знать: - принцип действия, основные характеристики и сравнительные свойства цифровых и аналоговых ИМС; - методы расчета электронных схем; - методы исследования электронных устройств с использованием компьютерного моделирования;

|

Пороговый уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень |

25-46

|

1-2 |

Пороговый уровень «3» − от 10 до 21 б.

|

|||

|

уметь: - решать задачи анализа электронных схем; - решать задачи синтеза электронных схем и экспериментального исследования; - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность;

уметь: - решать задачи анализа электронных схем; - решать задачи синтеза электронных схем и экспериментального исследования; - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность;

уметь: - решать задачи анализа электронных схем; - решать задачи синтеза электронных схем и экспериментального исследования; - выбирать для расчета показателей схемы конкретный метод, сравнивать результаты, полученные различными методами, оценивать их точность;

|

Пороговый уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень |

25-46

|

1-2 |

Базовый уровень «4» − от 21 до 24 б.

|

||||

|

владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное изменение электронных элементов; навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное изменение электронных элементов; навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. владеть: - навыками определения по условным обозначениям функциональное изменение электронных элементов; навыками определения по условным обозначениям функциональное назначение электронных элементов. |

Пороговый уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень |

25-46

|

1-2 |

Продвинутый уровень «5» − от 31 до 35 б |

||||

3 Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации (см. показатели оценивания компетенции, таблица 2)

− Перечень теоретических вопросов по уровням и по результату освоения дисциплины

− Перечень практических заданий по уровням и по результату освоения дисциплины «Уметь»:

− Перечень практических заданий по уровням и по результату освоения дисциплины «Владеть» (при необходимости):

3.1.Теоретические вопросы по промежуточной аттестации

3.1.1 Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «Электроника» (экзамен) за 4семестрдля очной и заочной формы обучения

ПК-4

1. Электрические сигналы. Параметры электрических импульсов и последовательностей импульсов. Квантование аналоговых сигналов.

2. Классификация электронных устройств.

3. Физические процессы в p-n-переходе. Работа p-n-перехода при прямом и обратном смещениях.

4. Вольт-амперные характеристики p-n-перехода. Полупроводниковые диоды. Основные разновидности, параметры и характеристики.

5. Биполярные транзисторы. Принцип действия. Основные параметры и характеристики при включении с общей базой и общим эмиттером.

6. Режимы работы биполярного транзистора при включении с общей базой и общим эмиттером.

7. Усилительные каскады на биполярных транзисторах.

8. Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом. Принцип действия, основные параметры и характеристики.

9. Полевые МДП-транзисторы. Основные разновидности. Принцип действия. Основные параметры и характеристики.

10. Интегральные схемы. Классификация интегральных схем.

11. Интегральные логические элементы ТТЛ. Принципиальная схема базового элемента. Разновидности логических элементов.

12. Интегральные логические элементы на КМОП-транзисторах. Принципиальная схема базового элемента. Разновидности логических элементов.

13. Понятие комбинационных устройств. Синтез комбинационных устройств с одним выходом на основе минимизации логических функций методом карт Карно.

14. Синтез неполностью определенных комбинационных устройств. Синтез комбинационных устройств с несколькими выходами.

15. Реализация комбинационных устройств в базисах элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, на логических элементах с недостаточным и избыточным числом входов.

16. Типовые комбинационные устройства. Дешифраторы.

17. Шифраторы. Преобразователи кодов.

18. Мультиплексоры.

19. Демультиплексоры.

20. Понятие последовательностных устройств. Классификация триггеров.

21. RS-триггеры на логических элементах.

22. Синхронные RS-триггеры.

23. D-триггеры. T-триггеры.

24. JK-триггеры.

ПК-5, ПК-6

25. Классификация регистров. Параллельные регистры.

26. Последовательные регистры.

27. Кольцевые счетчики.

28. Классификация счетчиков импульсов. Двоичные счетчики с последовательным переносом.

29. Двоичные счетчики с параллельным переносом. Методика синтеза двоичных счетчиков с параллельным переносом.

30. Недвоичные счетчики. Методика синтеза недвоичных счетчиков.

31. Одноразрядные сумматоры.

32. Многоразрядные сумматоры последовательного действия.

33. Параллельные многоразрядные сумматоры с последовательным распространением переноса.

34. Параллельные многоразрядные сумматоры с параллельным распространением переноса.

35. Арифметико-логические устройства.

36. Цифровые компараторы.

37. Схемы контроля четности.

38. Усилители электрических сигналов – основные параметры и характеристики.

39. Операционные усилители. Дифференциальные и синфазные входные сигналы. Основные параметры и характеристики.

40. Инвертирующее включение операционного усилителя.

41. Неинвертирующее включение операционного усилителя.

42. Дифференциальное включение операционного усилителя.

43. Компараторы аналоговых сигналов. Двухвходовый компаратор на операционном усилителе. Регенеративные компараторы.

44. Источники вторичного электропитания. Классификация, структурная схема преобразования переменного тока в постоянный.

45. Схемы выпрямления однофазного переменного тока. Фильтры источников питания.

46. Стабилизаторы напряжения и тока – параметрические и компенсационные.

3.2 Перечень практических заданий по уровням и по результату освоения дисциплины

ПК-4, ПК-5, ПК-6

Задача 1

Расчет линейного звукового усилителя

Задача 2

Описание сигналов

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания

4.1. Краткое описание форм контроля качества освоения дисциплины и уровня формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине «Электроника» проводится в форме текущего, рубежного и итогового контроля.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:

− на практических занятиях (круглый стол, самостоятельная работа, решение проблемных задач, тестирование);

− по результатам выполнения индивидуальных заданий (самостоятельная работа, реферат);

− по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;

− по результатам отчета обучающихся,имеющих академические задолженности, в ходе индивидуальной консультации преподавателя.

Контроль текущей успеваемости осуществляется поэтапно и служит основанием для промежуточной аттестации по дисциплине.

Рубежныйконтроль проводится в целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости обучающихся, анализа состояния учебной работы, выявления неуспевающих, ликвидации задолженностей.

К рубежному контролю относится проверка знаний, умений и навыков обучающихся посредством проведения письменного опроса как проверки усвоения материала после изучения 2-3 тем.

Все виды текущего и рубежного контроля осуществляются на практических занятиях.

Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков.

Процедура оценивания уровня освоения компетенций обучающимися основана на следующих принципах:

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание.

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине «Электроника» требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» в форме экзамена в 4 семестре для очной и заочной формы обучения.

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной программы в устной форме – по билетам.

Оценка по результатам экзамена в4семестре для очной и заочной формы обучения, носит дифференцированный характер – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Краткая характеристика процедур реализации текущего и итогового контроля по дисциплине для оценки уровня освоения компетенций обучающихся представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Краткая характеристика процедур реализации текущего и итогового контроля по дисциплине для оценки компетенций обучающихся

|

Наименование оценочного средства |

Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций |

Представление оценочного средства в фонде |

|

Проблемная задача |

Учебная деятельность группы обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи |

Тема (проблема), концепция, ожидаемый результат |

|

«Круглый стол», дискуссия |

Осуществляется по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения |

Перечень вопросов для обсуждения, дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии |

|

Письменный опрос |

Письменный опрос по основным терминам, категориям, понятиям, концепциям проводится после изучения лекционного материала в течение 40 минут.. |

Вопросы по темам/разделам дисциплины |

|

Устный опрос |

Устный опрос проводится в течение всего практического занятия по заранее выданной тематике |

Вопросы по теме (темам)дисциплины |

|

Реферат |

Доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников |

Темы рефератов |

|

Экзамен

|

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными заданиями. Аудиторное время, отведенное обучающемуся на подготовку –20 мин. |

Комплект билетов кэкзамену |

4.2. Требования к реферату и критерии оценивания

Реферат отличает особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, объективность изложения материала. Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и мнение самого автора.

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника.

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные положения данной темы.

В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер.

Реферат имеет определённую композицию:

1. Введение. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные данные реферируемого текста;

2. Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и аргументируются основные тезисы;

3. Вывод. Заключение. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.

Реферат имеет следующие признаки:

· содержание реферата полностью зависит от выбранной темы;

· содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок.

Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т. п. К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. Им, как правило, присущи неопределённо-личные предложения, отвлечённые существительные, специфичные и научные термины, свойственные исследуемой проблеме, слова-жаргонизмы, деепричастные и причастные обороты.

Ниже приведены критерии выставления оценок по реферату.

Выполнение и защита реферата оценивается по пятибалльной системе:

Оценка «отлично» ставится, если:

Содержание работы:

- полностью соответствует теме;

- представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка;

- терминологический аппарат использован правильно, аргументировано;

- используются новые источники, законодательные акты, эмперические материалы;

- обучающийся показывает глубокую общетеоретическую подготовку;

- демонстрирует умение работать с различными видами источников;

- проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, являющийся предметом исследования.

Защита реферата

- обучающийся в устном выступлении на защите адекватно представляет результаты исследования;

- владеет понятийным аппаратом;

- владеет научным стилем изложения;

- аргументировано отвечает на вопросы и участвует в дискуссии.

Оценка «хорошо» ставится, если:

Содержание реферата:

- обучающийся показал хорошие знания по предмету и владеет навыками систематизации материала;

- обучающийся не в полном объеме изучил историю вопроса;

- допустил 1-2 ошибки в теории (аргументации);

- был некорректен в использовании терминологии.

Защита реферата:

- обучающийся не вполне адекватно представил результаты работы в устном выступлении на защите, но при этом обнаружил хорошие знания по дисциплине и владение навыками систематизации материала.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

Содержание реферата:

- обучающийся обнаружил удовлетворительные знания по предмету;

- имеются замечания по трем−четырем параметрам реферата, указанным в общих требованиях;

Защита реферата:

- в устном выступлении на защите обучающийся поверхностно представляет результаты исследования;

- отступает от научного стиля изложения;

- затрудняется в аргументации, отвечая на вопросы по теме работы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- установлен факт плагиата;

- имеются принципиальные замечания по реферату;

- обучающийся допустил грубые теоретические ошибки.

4.3. Критерии оценки участия в «Круглом столе»

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он принял участие в заседании круглого стола, грамотно и правильно задавал или отвечал на поставленные вопросы, либо выступил с кратким сообщением по теме «круглого стола»

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае пассивного участия, отказа от выступления с сообщением.

4.5. Критерии выставления оценок на экзамене

Формой промежуточной аттестации по дисциплинев 4 семестре для очной изаочной формы обучения являетсяэкзамен

Критерии выставления оценок на экзамене:

«отлично» − ответы на вопросы билета подготовлены обучающимся полностью и самостоятельно; терминологический аппарат использован правильно; ответы полные, обстоятельные, аргументированные, подтверждены конкретными примерами; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; умеет выделять существенные признаки, свойства объекта, абстрагируясь от второстепенных.

Ответы на дополнительные вопросы полные, обстоятельные, аргументированные, высказываемые положения подтверждены конкретными примерами. Практическое задание выполнено по стандартной или самостоятельно разработанной методике в полном объеме: с подробными пояснениями, сделаны полные аргументированные выводы;

«хорошо» − обучающийся ответил на все вопросы билета, точно дал определения и понятия. Затрудняется подтвердить теоретически положения практическими примерами. Практическое задание выполнено по стандартной методике без ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения.

Обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал хорошие знания по предмету и владение навыками систематизации материала; ответы полные, обстоятельные, но неподтвержденные примерами; проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; показывает достаточную общетеоретическую подготовку, допуская погрешности в использовании терминологического аппарата.

«удовлетворительно» − обучающимся допущены ошибки в аргументации ответа на теоретический вопрос; показаны удовлетворительные знания по предмету. Обучающийся правильно ответил на все дополнительные вопросы, но с недостаточно полной аргументацией и не выполнил практическое задание, или выполнил не менее 50% практического задания.

«неудовлетворительно» − обучающийся не смог ответить на теоретический вопрос; не справился с заданием или выполнено менее 50%практического задания; на дополнительные вопросы не ответил.

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет № 1

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Электрические сигналы. Параметры электрических импульсов и последовательностей импульсов. Квантование аналоговых сигналов.

2. Классификация электронных устройств.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №2

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Физические процессы в p-n-переходе. Работа p-n-перехода при прямом и обратном смещениях.

2. Вольт-амперные характеристики p-n-перехода. Полупроводниковые диоды. Основные разновидности, параметры и характеристики.

3.Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №3

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Биполярные транзисторы. Принцип действия. Основные параметры и характеристики при включении с общей базой и общим эмиттером.

2. Режимы работы биполярного транзистора при включении с общей базой и общим эмиттером.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №4

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Усилительные каскады на биполярных транзисторах.

2. Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом. Принцип действия, основные параметры и характеристики.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №5

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Полевые МДП-транзисторы. Основные разновидности. Принцип действия. Основные параметры и характеристики.

2. Интегральные схемы. Классификация интегральных схем.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №6

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Интегральные логические элементы ТТЛ. Принципиальная схема базового элемента. Разновидности логических элементов.

2. Интегральные логические элементы на КМОП-транзисторах. Принципиальная схема базового элемента. Разновидности логических элементов.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №7

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Понятие комбинационных устройств. Синтез комбинационных устройств с одним выходом на основе минимизации логических функций методом карт Карно.

2. Синтез неполностью определенных комбинационных устройств. Синтез комбинационных устройств с несколькими выходами.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №8

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Реализация комбинационных устройств в базисах элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, на логических элементах с недостаточным и избыточным числом входов.

2. Типовые комбинационные устройства. Дешифраторы.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №9

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Шифраторы. Преобразователи кодов.

2. Мультиплексоры.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №10

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Демультиплексоры.

2. Понятие последовательностных устройств. Классификация триггеров.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №11

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1.RS-триггеры на логических элементах.

2.Синхронные RS-триггеры.

3.Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №12

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. D-триггеры. T-триггеры.

2. JK-триггеры.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №13

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Классификация регистров. Параллельные регистры.

2. Последовательные регистры.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №14

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Кольцевые счетчики.

2. Классификация счетчиков импульсов. Двоичные счетчики с последовательным переносом.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №15

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Двоичные счетчики с параллельным переносом. Методика синтеза двоичных счетчиков с параллельным переносом.

2. Недвоичные счетчики. Методика синтеза недвоичных счетчиков.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №16

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Одноразрядные сумматоры.

2. Многоразрядные сумматоры последовательного действия.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №17

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Параллельные многоразрядные сумматоры с последовательным распространением переноса.

2. Параллельные многоразрядные сумматоры с параллельным распространением переноса.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №18

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Арифметико-логические устройства.

2. Цифровые компараторы.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №19

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Схемы контроля четности.

2. Усилители электрических сигналов – основные параметры и характеристики.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №20

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Операционные усилители. Дифференциальные и синфазные входные сигналы. Основные параметры и характеристики.

2. Инвертирующее включение операционного усилителя.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет № 21

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Неинвертирующее включение операционного усилителя.

2. Дифференциальное включение операционного усилителя.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №22

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Компараторы аналоговых сигналов. Двухвходовый компаратор на операционном усилителе. Регенеративные компараторы.

2. Источники вторичного электропитания. Классификация,.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №23

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Схемы выпрямления однофазного переменного тока. Фильтры источников питания.

2. Стабилизаторы напряжения и тока – параметрические и компенсационные.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №24

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс 2 Семестр 4

1. Цифровые компараторы.

2. Схемы контроля четности.

3. Практическое задание

Утверждаю

Зав. кафедрой «Транспорт и электроэнергетика»

_____________ А.Г. Савиновских

(подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Билет №25

Наименование дисциплины: Электроника

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Курс2 Семестр4

1. Одноразрядные сумматоры.

2. Многоразрядные сумматоры последовательного действия.

3. Практическое задание

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙРАБОТЫОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ«ЭЛЕКТРОНИКА»

В методических указанияхкратко изложены основные принципы и правила организации самостоятельной учебной работы обучающихся по изучению дисциплины «Электроника», а именно:

- техника конспектирования лекций;

- методика поиска необходимой учебной и научной литературы;

- техника изучения учебной и научной литературы и составления конспектов прочитанного;

- правила подготовки и сдачи зачетов и экзамена.

1. Самостоятельная работа обучающихся как форма учебной деятельности

Учебная деятельность – достаточно широкое понятие. Оно включает в себя не только познавательную деятельность во время лекций, семинаров, практических занятий, но и самостоятельную работу обучающихся.

В психолого-педагогическом плане учебная деятельность представляет собой упорядоченную динамическую систему приемов чтения, прослушивания, наблюдения, осмысления, обобщения, систематизации, конспектирования, запоминания и воспроизведения учебного материала.

По своему характеру все многообразие учебной деятельности можно условно объединить в три группы:

– Репродуктивная учебная деятельность– самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.

– Познавательно-поисковая учебная деятельность– подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по учебной проблеме, написание контрольной, курсовой работы и др.

– Творческая учебная деятельность– написание рефератов, эссе, научных статей, участие в научно-исследовательской работе, подготовкавыпускной квалификационной работы, выполнение специальных творческих заданий и др.

Различие учебной деятельности по характеру решаемых познавательных задач в процессе компетентностного обучения не означает преимущество одного вида над другим. В подготовке к будущей профессиональной деятельности одинаковое значение имеют все из них. Так, например, репродуктивная учебная деятельность способствует увеличению багажа профессиональных знаний, навыков и умений, расширяет эрудицию, способствует формированию всех компетенций.

Познавательно-поисковая и творческая учебные деятельности развивают интеллектуальные, профессиональные, творческие способности.

Самостоятельная работа обучающегося в аудитории под контролем преподавателя– это деятельность в процессе обучения в аудитории, осуществляемая по заданию преподавателя, под его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием. Все то, что вынесено за пределы аудиторной работы, но без чего не может быть полностью изучена дисциплина, – есть внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося.

Характер самостоятельной работы обучающегося в аудитории под контролем преподавателя бываетрепродуктивным (самостоятельное прочтение, конспектирование учебной литературы, обзор и аннотация учебной литературы и другое), познавательно-поисковым (подготовка презентаций и выступлений, тестирование, проверка правильности выполнения домашнего задания и другое) и творческим (подготовка эссе, реферата, участие в дискуссии).

Активность и продуктивность самостоятельной работы зависит от:

- умения получать знания из первоисточников;

- умения использовать разнообразные формы полученных результатов из ученной литературы.

Формами проведения учебных занятий и формами заданий для самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения дисциплины «Электроника» под контролем преподавателя являются:

решение проблемных задач;

ответы на вопросы;

собеседование;

индивидуальные и групповые консультации;

проверка правильности выполнения домашнего задания;

разбор типовых ошибок;

доклад и его обсуждение;

систематизация учебного материала;

аннотирование учебного материала.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося полностью осуществляется самим обучающимся.

К видам внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося в процессе изучения дисциплины относятся: чтение текста (учебника, первоисточников, дополнительной литературы, иных источников); аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); графическое изображение структуры текста; выписки из текста; составление плана и тезисов ответа на контрольные вопросы; составление таблиц для систематизации учебного материала; работа со словарями и справочниками; составление библиографии; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов, ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование Интернета.

1. Трудности в самостоятельной учебной деятельности обучающихся и пути их преодоления

Самостоятельная учебная деятельность– сложный и достаточно напряженный труд. Обучающиеся, занимающиеся самостоятельной работой, сталкиваются с рядом трудностей, которые условно можно разделить на пять групп.

Первая группа – трудности поиска необходимой информации для самостоятельного изучения отдельных учебных вопросов – достаточно сложно определить, что конкретно надо изучить или прочитать, чтобы глубоко и обстоятельно разобраться в той или иной проблеме; какие учебные пособия, учебники, книги выбрать для изучения; как быстро найти рекомендованную преподавателем книгу, статью в библиотеке и т.п.

Вторая группа – трудности ориентировки в содержании книги, учебного пособия – как выделить собственно научный аспект какого-либо вопроса, отличить его от псевдонаучных рассуждений, как определить главные, узловые проблемы изучаемого вопроса. Трудности возникают и в связи со слабым знанием особенностей взглядов, идей, различных школ, течений, направлений и их представителей, упоминаемых событий, фактов, если они подробно не описываются. Сложности бывают и тогда, когда в тексте имеются иносказания, скрытый смысл отдельных положений, что особенно характерно для переводной литературы.

Третья группа – трудности лингвистического характера – недостаточно глубокоезнание научного содержания отдельных понятий, определений, невозможность правильно определить смысл конкретных терминов.

Четвертая группа – трудности, возникающие при попытке обобщения изложенных в различных учебниках и учебных пособиях теоретических положений, определения их взаимосвязи, взаимодействия и взаимозависимости.

Пятая группа – трудности, связанные с применением полученных знаний на практике – бывает сложно правильно оценить возникшую в повседневной жизни ситуацию, чтобы применить к ее анализу и разрешению полученные профессиональные знания, выделить в практической ситуации основное звено, которое требует применения соответствующего теоретического подхода и обоснования и др.

Таким образом, трудности, возникающие в самостоятельной учебной деятельности в процессе освоения дисциплины, носят комплексный характер. Их преодоление во многом зависит от того, насколько обучающимся удается овладеть техникой и методикой ее осуществления.

Итак, основные пути преодоления трудностей в учебной деятельности.

– Научная организация и планирование самостоятельной учебной деятельности.

–Рационализация режима дня, санитарно-гигиенических, эстетических условий самостоятельной работы.

– Совершенствование индивидуальной техники познавательной деятельности в различных видах учебных занятий.

– Активизация работы по самосовершенствованию.

Изучая дисциплину, необходимо добиться полного и сознательного усвоения её теоретических основ, научиться применять теорию к решению практических задач.

Приступая к изучению новой темыдисциплины, прежде всего надо ознакомиться с его содержанием по рабочей программе, представить себе последовательность содержащихся в ней вопросови только после этого перейти к предварительному ознакомлению с материалом по учебнику.

Материал можно считать усвоенным, когда ясно представляешь себе смысл основных определений и понимаешь логическую взаимосвязь между отдельными научными положениями.