Растительность водоемов. Водоемы в России и сопредельных государствах занимают сравнительно большую территорию. Растительность водоемов в гораздо меньшей степени зависит от климатических условий местности. В водоемах нет резких сезонных и

Рис. 260. Росянка круглолистная (Drosera rotundifolid). Показан вертикальный прирост по годам

суточных колебаний температуры, водные растения хорошо обеспечены влагой. У водных растений есть своеобразные приспособления к жизни в воде. Помимо водорослей и цветковых растений, в водоемах можно встретить представителей мхов, хвощей и папоротников.

Растительность лугов. Луга пространства с более или менее густым травяным

мезофильным растительным покровом. В отличие от степной растительности, имеющей

признаки ксерофильности и в связи с этим хорошее развитие механической ткани, у

растительности лугов в укреплении надземных частей растений наряду с механической

тканью играет роль тургор. Луга в лесной зоне, как правило, вторичные образования,

возникшие после вырубки лесов и поддерживаемые в состоянии луга постоянными

покосами или выпасом скота, что препятствует естественному восстановлению леса. В

зависимости от хозяйственной деятельности на лугах выделяют несколько групп растений:

злаки, осоки, бобовые, разнотравье, которые подразделяются и по их кормовой ценности.

Злаки и бобовые наиболее ценные луговые травы; разнотравье и осоки менее ценны.

Луга встречаются на равнинах и в горах. На равнинах луга чаще всего находятся в поймах

рек и на водоразделах. Луга в поймах рек называют пойменными, или заливными, в

северных частях лесной зоны на водоразделах внепойменными, или материковыми.

Материковые луга подразделяют на суходольные, располагающиеся на повышенных

дренированных участках суши, и низинные,

365

занимающие влажные понижения. Большинство суходольных лугов лесной зоны

образовалось на месте вырубок хвойных лесов, на бедных подзолистых почвах, поэтому

травы густые, но не такие высокие. Суходольные луга состоят главным образом из

разнотравья и злаков, среди которых доминируют: полевица тонкая (Agrostis tenuis),

белоус (Nardus strictd), щучка (Deschampsia caespitosa), душистый колосок (Anthoxanthum

odoratum) и др. Из разнотравья встречаются нивяник обыкновенный (Leucanthemum

vulgare), лапчатка серебристая (Potentilla argentea), колокольчик раскидистый (Campanula

patula) и др.

Суходольные луга, возникшие на местах вырубок широколиственных лесов,

произрастающих на серых лесных почвах, отличаются большим разнообразием видов и

высотой травостоя. Кормовая ценность этих лугов высшего качества, урожайность лугов

также высокая.

Низинные луга хорошо обеспечены питательными веществами и травяной покров там

высокий и густой. Для низинных лугов на увлажненных почвах характерны влаголюбивые

растения гигрофиты: таволга вязолистная (Filipendula ulmarid), осоки (Carexgracilis, С.

vesicarid) и др.

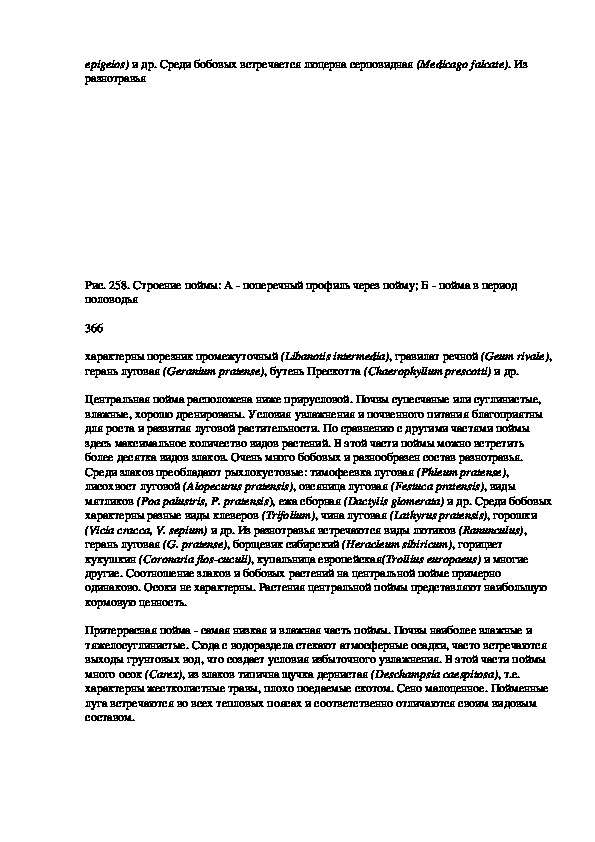

Пойменные луга занимают в поймах рек огромные пространства, нередко достигая более

10 км в поперечнике. Они подвергаются затоплению паводковыми водами иногда почти на

месяц. За это время из воды оседают мелкие минеральные частицы, образуя на поверхности

почвы наилок, в котором содержится много питательных веществ. Почвенно

климатические условия пойменных лугов благоприятствуют буйной и разнообразной

растительности, однако некоторые части поймы несколько отличаются друг от друга по

условиям произрастания. В пойме выделяют три части: прирусловую, центральную и

притеррасную (рис. 258). Прирусловая пойма наиболее приподнятая и сухая, сложена

рыхлыми аллювиальными наносами. Луга считаются хорошими сенокосами. В

растительном покрове господствуют длиннокорневищные злаки: пырей ползучий

(Agropyron repens), костер безостый (Bromus inermis), вейник наземный (Calamagrostisepigeios) и др. Среди бобовых встречается люцерна серповидная (Medicago falcate). Из

разнотравья

Рис. 258. Строение поймы: А поперечный профиль через пойму; Б пойма в период

половодья

366

характерны порезник промежуточный (Libanotis intermedia), гравилат речной (Geum rivale),

герань луговая (Geranium pratense), бутень Прескотта (Chaerophyllum prescotti) и др.

Центральная пойма расположена ниже прирусловой. Почвы супесчаные или суглинистые,

влажные, хорошо дренированы. Условия увлажнения и почвенного питания благоприятны

для роста и развития луговой растительности. По сравнению с другими частями поймы

здесь максимальное количество видов растений. В этой части поймы можно встретить

более десятка видов злаков. Очень много бобовых и разнообразен состав разнотравья.

Среди злаков преобладают рыхлокустовые: тимофеевка луговая (Phleum pratense),

лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), овсяница луговая (Festuca pratensis), виды

мятликов (Poa palustris, P. pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata) и др. Среди бобовых

характерны разные виды клеверов (Trifolium), чина луговая (Lathyrus pratensis), горошки

(Vicia cracca, V. sepium) и др. Из разнотравья встречаются виды лютиков (Ranunculus),

герань луговая (G. pratense), борщевик сибирский (Heracleum sibiricum), горицвет

кукушкин (Coronaria floscuculi), купальница европейская(Trollius europaeus) и многие

другие. Соотношение злаков и бобовых растений на центральной пойме примерно

одинаково. Осоки не характерны. Растения центральной поймы представляют наибольшую

кормовую ценность.

Притеррасная пойма самая низкая и влажная часть поймы. Почвы наиболее влажные и

тяжелосуглинистые. Сюда с водораздела стекают атмосферные осадки, часто встречаются

выходы грунтовых вод, что создает условия избыточного увлажнения. В этой части поймы

много осок (Саrex), из злаков типична щучка дернистая (Deschampsia caespitosa), т.е.

характерны жестколистные травы, плохо поедаемые скотом. Сено малоценное. Пойменные

луга встречаются во всех тепловых поясах и соответственно отличаются своим видовым

составом.