Разборки Военной Прокуратуры по Ржеву. 1941.

Генерал Вермахта Хорст Гроссман в своих воспоминаниях о Ржевской битве «Ржев - краеугольный камень Восточного фронта (Ржевский кошмар глазами немцев)» взятию Ржева отвёл целую главу под названием «Взятие Ржева в октябре 1941 года. Первое сражение». В ней он рассказывает своим читателям об этой боевой операции немецких войск следующее:

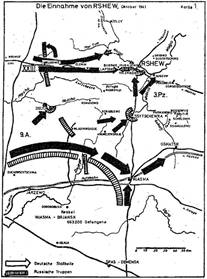

Взятие Ржева в октябре 1941 года.

***

2 октября 1941 года группа армий "Центр" фельдмаршала фон Бока совместно с тремя армиями (2, 4, 9) и тремя танковыми группами (2, 4, 3) при поддержке воздушных сил приступила к решительному наступлению в направлении Москвы; на левом фланге - 9-я армия вместе с 3-й танковой группой. Двумя ударами на Брянск и Вязьму противник был разгромлен к 13 октября. В донесении Вермахта сообщалось, что русские потеряли 67 стрелковых, 6 кавалерийских, 7 танковых дивизий, 663000 пленных, 1242 танка, 5412 орудий.

Далее последовал удар на Москву, при этом 9-я армия под командованием генерал-полковника Штрауса - на Ржев. 13 октября 206-я пехотная дивизия на правом фланге XXIII-го корпуса выдвинулась севернее железной дороги Оленино-Ржев, впереди шел усиленный разведывательный отряд 206-й пехотной дивизии под командованием ротмистра Вайткуната. Вражеское сопротивление у Лаптева было сломлено и противник, находящийся на подходе к подготовленным позициям, отброшен. Тяжелое оружие отряда очень эффективно поддерживало бой и враг был вынужден отступить. Русские, наносившие еще контрудары, в большинстве своем уничтожены. Два грузовика с установленными на них счетверенными пулеметами пытались изменить положение, но были захвачены, третий подорвался на собственной (русской) мине. После того как позиция в районе Быкова была захвачена, зенитный взвод рассеял идущий в походной колонне саперный русский батальон. Но дальнейшее продвижение затем остановилось из-за темноты и заминирования. С большим отрывом, далеко позади разведотряда следовала дивизия, задержанная заминированием дорог и широкими противотанковыми рвами.

Вечером воздушная разведка установила, что выходящие из Вяземского "котла" спешат длинными колоннами перейти через волжский мост в Ржеве. Главной задачей 206-й дивизии было перекрыть им отход. Уже в 2 часа, еще в темноте, передовой 312-й полк 206-й дивизии достиг деревни Лаптево. В это время с воодушевлением вступивший в бой разведывательный отряд под руководством своего храброго командира прорвался сквозь полыхающую округу к Муравьеву. Здесь, на хорошо обустроенных позициях, он встретил далеко превосходящего в силах врага, который в контратаке начал оттеснять его назад. После наступления рассвета противник приступил к настоящей контратаке, превосходящей оборонные возможности отряда. Были понесены значительные потери. Ротмистр Вайткунат ранен. Идущий с востока грохот кононады постоянно сопровождал 312-й полк. В центре боев южнее дороги Оленино-Ржев полк натолкнулся на вражеское наступление, которое противник вел превосходящими силами, особенно в артиллерии. Снежные бураны препятствовали корректировке артиллерийского огня. Новые вражеские силы выдвинулись против левого фланга полка и вынудили его к обороне. Сразу после обеда (в 14.10) 413-й полк с двумя батареями все же достиг поля сражения и напал южнее железной дороги. Он должен был сильно продвинуться на юг, где русские постоянно атаковали из леса. Вражеское фронтальное наступление и заминированная местность позволили полку пройти только до Толстикова. 15 октября обстановка изменилась. Сопротивление русских было сломлено. Оба полка - 413-й и 312-й - продолжили свое наступление, пройдя без существенного сопротивления глубоко вперед и овладели, одновременно с подошедшим с юга разведывательным отрядом 26-й пехотной дивизии, больше уже не сопротивлявшимся Ржевом.

Приказ по корпусу от 16 октября констатировал: "Никогда не ослабевающее наступление 206-й пехотной дивизии заставило врага пожертвовать городом Ржевом".

***

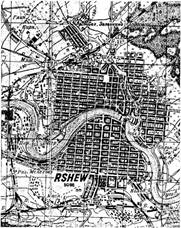

Часть карты с общим квадратом города Ржева.

Известный исследователь Ржевской битвы С. Герасимова в одной из своих статей о тех же событиях приводит следующие данные:

Ржев. Октябрь 1941 С. ГЕРАСИМОВА - научный сотрудник ТГОМ. Изд.: "Ржевская правда", 24 октября 2002 г. Стр.8

***

Во второй половине дня шта-див 174-й сд приказал 598-у легкому артиллерийскому полку с отрядом Евстеркина к 2.00 14 октября "занять тет-де-поны по рубежу ж/д на участке раз. Мелехово, перекресток ж.д. южнее Мелехово, далее по ж.д. на восток до излучины реки, что южнее Апоки, пропустить через себя отходящие части 29 армии в течение 14.10 - 15.10.41. Последними должны пройти, по приказу армии, части 252 сд. Номера последних отходящих частей согласовать с командирами 252 сд".

По данным немецкой воздушной разведки, вечером, этого дня через волжский мост в Ржеве проходили длинные колонны войск.

14 октября командование 29-й армии требует в 8.10 от 174-й сд "Уничтожить противника, прорвавшегося в р-не Старица и перейти к обороне по лев. бер. р. Волга на участке Молоково, Холохольня. Вам подчиняются все части, оперирующие в р-не Старица" (то есть речь уже идет об обороне Старицы. - С.Г.), в 8.40 от 252-й сд. - "Немедленно принять решительные меры, отбросить противника, занявшего Муравьево, обеспечить выход частей армии за р. Волга".

В 9.00 в оперативной сводке 174-й сд следующая информация: "494 сп - Старица, связи нет. 2 и 3/628 сп и 1 и 3/360 гап Старица, 1/628 - об-на Старица по сев. бер. Волга, 508 сп по сев. бер. Волга, Шерлаево, Зубцов, Дубакино, 598 лап с отрядом Евстеркина - раз. Мелехово, перекресток дорог южн. Мелехово и далее на восток до излучины реки, что южн. Опокино, первый эап.пс 13 плотничьим б-ом, выполняя приказ о занятии узла сопротивления в р-не Мончалово - Окороково, в в 5.00 14.10 достиг Муравьеве, где был встречен огнем по южн. окраине Муравьево, связи с соседями нет, штаб дивизии в Старцево".

По данным генерала Гроссмана, рано утром, 14 октября, немецкие передовые части достигли Муравьева, где были встречены огнем. Южнее железной дороги Оленино - Ржев они также натолкнулись на сопротивление. Но все-таки после обеда в 14.10 413-й стрелковый полк 206-й пд с боями прошел до Толстикова. В 13.00 14 октября "немецкая пехотная дивизия с 60 танками форсировала Волгу и овладела Семеновское, Кольцово, Бахмотово" (так в документах). В 18.00 немцы силою около полка начали выдвигаться к Ржеву.

Согласно приказу командира 174-й сд от 13.00, "противник распространяется в Калининском направлении. Справа 186 сд продолжает отход на восток, слева части 29 армии отходят на Старица. Дивизия сосредотачивается в р-не Губино, Гвоздево, Черничино (к концу дня)".

Таким образом, советские части отошли от Ржева. По словам Гроссмана, 413-й и 312-й стрелковые полки 206-й пд, пройдя "без существенного сопротивления" вперед, овладели одновременно с подошедшим с юга разведывательным отрядом 26-й пд больше уже не сопротивляющимся Ржевом.

Последним аккордом обороны Ржева можно считать приказ командования 29-й армии в 13.50 15 октября 1941 года о Создании Ржевского боевого участка в составе 250-й, 220-й сд и всех приданных частей и подразделений. Начальником боеучастка был назначен генерал-майор Хорунженко (220-я сд), которому было приказано, используя штабы 220-й, 250-й и 247-й сд, создать штаб боеучастка с КП в Старцево. Не очень понятный приказ, судьбу выполнения которого предстоит узнать в дальнейшем.

Кто же виноват в том, что ситуация сложилась таким образом, что Ржев был оставлен практически без боя, если не считать боев у Муравьева, Толстикова?

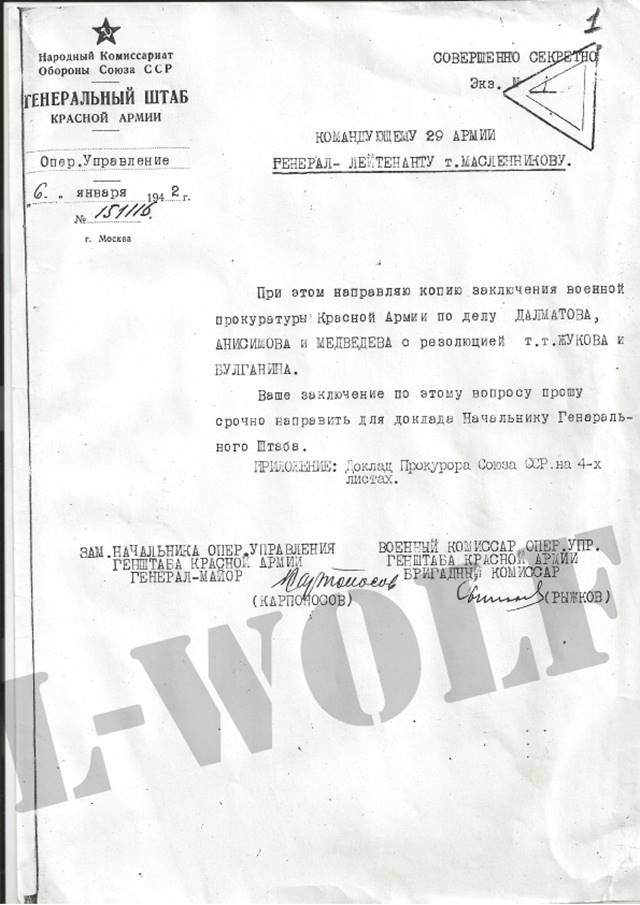

Бывший заместитель наркома внутренних дел Л. Берии, командующий 29-й армии И.И. Масленников виновных нашел еще до оставления Ржева. 13 октября 1941 года. Военный совет 29-й армии возбудил ходатайство перед Военным советом Западного фронта о привлечении к судебной ответственности командующего 31-й армии генерал-майора Далматова, начальника штаба армии полковника Анисимова, начальника политотдела армии полкового комиссара Медведева. 9 ноября Ставкой ВГК было принято решение об их аресте и предании суду. Их обвиняли в "невыполнении боевого приказания фронта по наведению порядка в соединениях и об удержании порученного участка", паникерстве, уничтожении большого числа боеприпасов в Ржеве и Ржевском железнодорожном узле, бездеятельности в устранении беспорядков в Ржевском гарнизоне и Ржеве.

Но проведенное следствие не выявило фактов личной вины Далматова, Анисимова и Медведева во многих предъявленных обвинениях. Так, приказ о взрыве железнодорожного моста никто из них не давал, взрыв произошел от детонации. Вывезти боеприпасы, продовольствие и другое имущество двух армий было нельзя, так как из-за постоянных бомбежек города немецкой авиацией были разрушены железнодорожные пути, и, чтобы имущество не попало в руки врага, оно было уничтожено. Для удержания боевого участка с 7 по 12 октября командование 31-й армии, "не располагая реальными силами, организовало все возможное, в т.ч. работников штаба армии, для обороны Ржева", а затем участок был сдан 174 сд. Следствие подтвердило отдельные факты неорганизованности, растерянности и даже паники со стороны командования 31-й армии, что привело к неорганизованному перемещению первого эшелона штаба армии. Зам. главного военного прокурора КА в письме начальнику Генерального штаба 16 декабря 1941 года писал, что, учитывая условия тех дней и положительные характеристики названных лиц, оснований для предания их суду нет, и предлагал дело о них разрешить в дисциплинарном порядке. Что и было сделано. Бывшие члены Военного совета 31-й армии получили новые назначения с понижением в должности: в декабре 1941 года В.Н. Далматов был назначен командиром 134-й сд Западного фронта, Н.П. Анисимов в ноябре - командиром 130-й сд Северо-Западного фронта, Н.Ф. Медведев в январе 1942 г. был начальником организационно-инструкторского отдела полевого управления Калининского фронта. Они служили до конца войны и неоднократно были награждены орденами и медалями.

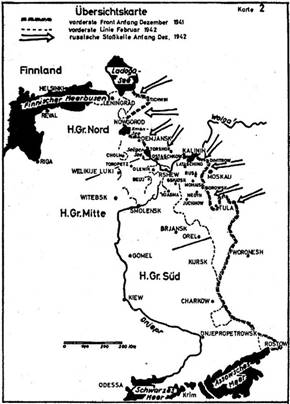

Обзорная карта.

Вероятно, причины того, что Ржев был оставлен без боя, надо искать в общей ситуации, сложившейся на Западном фронте в начале октября 1941 года. Здесь просчеты и Верховного командования, и Генерального штаба, и командующего Западным фронтом (И.С. Конев), который, зная места сосредоточения войск противника в начале операции "Тайфун", поставил советские войска там, где требовал Верховный. Как известно, в результате оборона советских войск была прорвана, большое число советских воинов попало в окружение, а потом и в плен. Но определенную вину, на наш взгляд, надо возложить и на командование 29-й армии. Ведь еще 10 октября, зная катастрофическую ситуацию с войсками 30-й и 31-й армий, новое командование Западного фронта (Г.К. Жуков) поручило 29-й армии восстановить положение на Ржевском направлении. Командование 29-й армии не смогло это сделать и предпочло переложить вину за это на командование 31й армии. Кто знает, как сложилась бы ситуация, если бы одни соединения 29-й армии завязали бои за Ржев, а другие ударили бы с запада по передовым частям противника, вышедшим к Старице и Калинину, выполняя известный жителям нашей области приказ И.С. Конева. Но командующий 29-й армии предпочел отвести войска за Волгу и оставить город. Хотя надо признать, что опасность окружения советских войск здесь существовала.

Безусловно, существуют и другие версии развития событий, возможны другие точки зрения. Для глубокого анализа событий явно не хватает документов, которые до сих пор закрыты для исследователей. К тому же размеры газетной статьи не позволяют рассмотреть все имеющиеся факты.

***

К вопросу "Почему не было обороны Ржева?" есть ещё одна версия в книге историка и преподавателя истории военного искусства в Военной академии им. Фрунзе Валентина Рунова.

***

«Под давлением противника войска 29-й армии из района

Сычёвки отходили ко Ржеву. Советское командование, учитывая оперативную

важность этого города, решило организовать его оборону. Но выделенных для этого

войск на месте не оказалось. Начали собирать всё, что оказалось под рукой:

курсы младших политруков (40 человек), плотничий батальон (около 70 человек),

запасной полк (144 человека), железнодорожный батальон (около 80 человек),

сводный отряд командиров штаба, батальон охраны штаба 31-й армии, три эскадрона

конницы без лошадей группы Доватора и другие. Вместе с трудом набралось около

двух тысяч человек. На их вооружении около 50 орудий разного калибра, до сотни

пулемётов.

Местный райком партии организовал отряд ополчения, который занял оборону по

берегу Волги. Но затем выяснилось, что эти люди готовились для действий в

качестве партизанского отряда в тылу врага и по приказу свыше они оставили свои

позиции и покинули город.

Противник повёл наступление на Ржев пехотой при

поддержке танков.

11 октября в 14 часов танки противника ворвались в Зубцов и повели наступление

одновременно в трёх направлениях: Зубцов-Ржев, Зубцов-Волоколамск и

Зубцов-Старица. Авиация бомбила Ржев. Город горел. Через Ржев и шоссейный мост

через Волгу на восток шли воинские части и беженцы. Вечером во Ржеве был

взорван железнодорожный мост через Волгу.

12 октября для обороны Ржева подошли ещё 909-й стрелковый (до 500 человек) и

артиллерийский полки. 31-я армия готовилась оборонять город. Но именно в это

время началась реорганизация войск. Командующему 31-й армией (генерал-майор

Долматов) было приказано передать ржевский боевой участок под контроль 174-й

стрелковой дивизии, а войска - в состав 29-й армии. 31-я армия упразднялась, а

её управление должно было выехать в Медовухово, находившееся за Волгой.

Реорганизация в столь ответственный момент дала самые негативные результаты. Так, 12 октября в 10.30 штаб 22-й армии, видимо, не зная, что 174-я стрелковая дивизия уже выведена из состава этого объединения и направлена ко Ржеву, приказала её командиру форсированным маршем следовать в район Старицы и прочно там занять переправы через Волгу. Командир дивизии полковник Ильиных запросил штаб армии о том, как ему надлежит действовать. Но вместо этого узнал, что в 17 часов Военный совет Западного фронта уже сообщил в Ставку, что 174-я стрелковая дивизия от Ржева переброшена в район Старицы. Безусловно, одновременно выполнять эти две исключающие друг друга команды дивизия не могла. Она продолжала двигаться к Ржеву.

В 22 часа командиру дивизии поступило новое распоряжение из штаба 22-й армии. Ему было приказано, обороняясь главными силами в районе Ржева, один полк форсированным маршем направить в район Старицы с задачей «занять упорную оборону по берегу реки Старица, прочно удерживать переправы, прикрывая Калининское направление».

Но

все эти приказы и распоряжения уже опоздали. 12 октября в 17 часов противник

занял Старицу, а с запада - Оленино. Сложилась ситуация, когда соединения и

части 29-й и бывшей 31-й армий оказались зажатыми с двух сторон немецкими

войсками. Возникла угроза их окружения.

Командование Западного фронта приняло решение об отводе 29-й армии на северный

берег Волги.

Но штаб 22-й армии не унимался. Утром 13 октября

Ильиных снова получил радиограмму с требованием доложить о нахождении частей

его дивизии и выполняемых ими боевых задачах. На этот запрос он был вынужден

ответить, что ни для обороны Ржева, ни Старицы необходимыми силами не располагает.

К утру 13 октября танки противника уже были в 7 километрах от Калинина, то есть

более чем в 100 километрах северо-восточнее Ржева. В этот день командир 174-й

стрелковой дивизии получил приказ командующего 29-й армией, сохранив мосты в

районе Ржева, обеспечить отход армии за Волгу. Эта задача была выполнена, и

соединения 29-й армии благополучно отошли за Волгу, без боя оставив Ржев.

14 октября немецкими войсками был захвачен Калинин. И только спешно переброшенные туда резервы смогли остановить дальнейшее продвижение противника на Торжок.

В связи с оставлением Ржева без боя Ставкой было принято решение отдать В.Н. Долматова под суд военного трибунала. Масла в огонь подлил и И.С. Конев, который обвинил генерала в нераспорядительности и потере управления подчинёнными войсками. Но проведённое следствие не выявило личной вины Долматова, сделав заключение о том, что «в реально сложившейся обстановке 31-я армия сделала всё возможное для удержания указанного ей рубежа». Вскоре после этого В.Н. Долматов был назначен заместителем командующего войсками по обороне Москвы.»

***

Из книги Валентина Рунова «Московское побоище. Победа или поражение?» /стр. 78-80 Издательства Яуза и Эксмо, 2011, Москва

На самом деле ситуация с Ржевом не требует особо глубокого анализа. Причины того, что шестидесятитысячный город сдали без боя, вполне ясны из имеющихся карт, подрезка немецкими войсками флангов Ржевского выступа в достаточной мере на них обозначена. Рубеж реки Волга конечно удобен для обороны, но не в случае, когда в 220 и 250 СД «насчитывают в среднем не более 1000 штыков» а «Вяземский котел» лежит перед глазами.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.