Хрестоматия

4 класс

Сергей Заплавный

СИБИРСКОЕ ЛЕТО

Сибирское лето… Да это

Не лето, а несколько лет.

Приходит за ягодным следом

Приходит за ягодным следом

Грибное… И люди чуть свет

За город спешат в выходные –

Насытиться летним теплом.

И леса дары золотые

Их радуют долго потом.

МОГУЧИ СИБИРСКИЕ РЕКИ…

Могучи сибирские реки.

Они словно плети корней.

Могуча тайга…

Но навеки

Сибирь подняла

Человека,

Чтоб был самым добрым на ней.

Вениамин Колыхалов

СИБИРЬ

Сибирь родная наяву и снится.

Привет, раздолье хвойное моё!

Не знаю – сколько Англий разместится

На всех болотах и лесах её.

Но сердце разместилось здесь – я знаю.

За все границы, занятые им,

За то, что мы Сибирью прирастаем

Земле таёжной почесть воздадим.

РЕКИ, ОЗЁРА И БОЛОТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Река – это водный

поток сравнительно больших размеров, питающийся стоком атмосферных осадков со

своего водосбора и текущий в разработанном им русле.

Река – это водный

поток сравнительно больших размеров, питающийся стоком атмосферных осадков со

своего водосбора и текущий в разработанном им русле.

Всего рек и проток в Томской области – 18100, их них протяжённостью свыше 10км – 1620, протяжённостью менее 10км – 16480. из крупных рек, притекающих в Томскую область из смежных областей – Обь, Томь, Чулым, Кеть и Тым.

Река Обь

– берёт своё начало в Алтайском крае

после слияния рек Бии и Катуни и впадает в Обскую губу Карского моря. Полная

длина реки 3650 км. В пределах нашей области в Обь впадают – Томь, Чулым, Кеть,

Тым, Чая, Парабель, Васюган, Иртыш.

Река Обь

– берёт своё начало в Алтайском крае

после слияния рек Бии и Катуни и впадает в Обскую губу Карского моря. Полная

длина реки 3650 км. В пределах нашей области в Обь впадают – Томь, Чулым, Кеть,

Тым, Чая, Парабель, Васюган, Иртыш.

Ширина поймы Оби в районе Барнаула – 210-12км, а в Томской области – 20-30 км.

Река Томь берёт начало на западном склоне Абаканского хребта и впадает в Обь в 65км

от г.Томска. В верховьях р.Томь, являясь горной рекой, принимает много

притоков. До впадения в Томь реки Усы (651км от устья р.Томи) река протекает в

узкой долине и порожистом русле, ниже появляется пойма и река становится

спокойнее.

Река Томь берёт начало на западном склоне Абаканского хребта и впадает в Обь в 65км

от г.Томска. В верховьях р.Томь, являясь горной рекой, принимает много

притоков. До впадения в Томь реки Усы (651км от устья р.Томи) река протекает в

узкой долине и порожистом русле, ниже появляется пойма и река становится

спокойнее.

Река Чулым – наиболее крупный правый приток Оби. До г.Ачинска Чулым и его притоки

носят горный характер. В районе с.Зырянское, после впадения левого притока

р.Кии, Чулым становится широкой полноводной рекой.

Река Чулым – наиболее крупный правый приток Оби. До г.Ачинска Чулым и его притоки

носят горный характер. В районе с.Зырянское, после впадения левого притока

р.Кии, Чулым становится широкой полноводной рекой.

Река Кеть берёт начало на Обь-Енисейском водоразделе в Красноярском крае. Бассейн и долина реки сильно заболочены. Река очень извилистая. В 12км от устья Кеть разделяется на два рукава: Тогурский, впадающий в Обь в районе г.Колпашево и Нарымский, который течёт вдоль Оби и впадает в неё у с.Нарым.

Река Васюган – крупнейший левый приток Оби, берёт начало среди Васюганских облот

Обь-Иртышского междуречья. Длина реки 1082км. На заболоченной части бассейна

имеется большое количество озёр, расположенных среди болот.

Река Васюган – крупнейший левый приток Оби, берёт начало среди Васюганских облот

Обь-Иртышского междуречья. Длина реки 1082км. На заболоченной части бассейна

имеется большое количество озёр, расположенных среди болот.

В зимний период толщина льда на реках колеблется в больших пределах. На Оби достигает 82см, а на таёжных речках – 12-13см.

В Томской области нет крупных озёр, но общее количество их велико. Все озёра

пресные. Общее количество озёр в области

около 95000. Большинство имеют площадь до 1 кв.км. озёр площадью от 5 до 10  кв.км – 24, свыше 10 кв.км – 11. Многие

кв.км – 24, свыше 10 кв.км – 11. Многие  доступные озёра играют важную роль как в воспроизводстве

рыбных запасов, так с точки зрения охотничье-промысловой базы водоплавающей

дичи.

доступные озёра играют важную роль как в воспроизводстве

рыбных запасов, так с точки зрения охотничье-промысловой базы водоплавающей

дичи.

Болота

в Томской области имеют очень большое распространение. Образование болот

объясняется плоским рельефом равнины, а также и благоприятным для торфообразования

климатом. Выпуклые торфяники на обширных водоразделах покрыты редкой

растительностью, а также на грядах в изобилии произрастает кустарник

(багульник, голубика, касандра) и сосна.

Болота

в Томской области имеют очень большое распространение. Образование болот

объясняется плоским рельефом равнины, а также и благоприятным для торфообразования

климатом. Выпуклые торфяники на обширных водоразделах покрыты редкой

растительностью, а также на грядах в изобилии произрастает кустарник

(багульник, голубика, касандра) и сосна.

На пойменных болотах лесной зоны (Васюганье)

характерно обилие моховых и осоковых кочек. Травяной покров представлен осокой,

хвощом, тростником. Из древесной растительности преобладает берёза и ель.

На пойменных болотах лесной зоны (Васюганье)

характерно обилие моховых и осоковых кочек. Травяной покров представлен осокой,

хвощом, тростником. Из древесной растительности преобладает берёза и ель.

В поймах крупных рек области наблюдается много

низинных болот, являющихся наиболее ценными в сельскохозяйственном отношении.

В поймах крупных рек области наблюдается много

низинных болот, являющихся наиболее ценными в сельскохозяйственном отношении.

ВАСЮГАНСКОЕ БОЛОТО

Георгий Жидковский

ЗАПОРОШЕНЫ РЕСНИЦЫ…

Запорошены ресницы

У Сибири – царь-девицы.

Запорошена коса,

Синью озера глаза.

Манит далью на просторы,

В хлябь болотную, в тайгу,

В зори летние, в пургу.

Не робей, доверься смело,

Всем по сердцу станет дело.

Благодарствуй, стар и млад,

Приходи и будь богат.

Мужику – корчуй и в поле,

Казаку – табун на воле,

Рудознатцу – бездна руд.

Не скупись на вольный труд!

Шишка, клюква, земляника,

Гриб, малина, голубика.

Рухлядь мягкая в тайге,

Белорыбица в реке.

Запорошены ресницы

У Сибири – царь-девицы.

Запорошена коса,

Синью озера – глаза.

Пётр Дедов

В ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Сидишь с удочкой в зоревой утренний час над

тихой водою, - и всё твоё внимание, всё существо сосредоточено на кончике

пёрышка-поплавка, который не дрогнет, будто припаян к озёрному зеркалу. Только

если сядет на красное остриё синяя стрекоза – тоненькая рябь кругами пойдёт от

поплавка, ломая его отражение в воде…

Сидишь с удочкой в зоревой утренний час над

тихой водою, - и всё твоё внимание, всё существо сосредоточено на кончике

пёрышка-поплавка, который не дрогнет, будто припаян к озёрному зеркалу. Только

если сядет на красное остриё синяя стрекоза – тоненькая рябь кругами пойдёт от

поплавка, ломая его отражение в воде…

А утро между тем началось, в мокрых кустах

завозились птицы, и блестящие, словно покрытые лаком, тальники стряхивают

ночную росу, и бог весть откуда донесло сладковатый дымок рыбацкого костра, и

вот уже взошло солнце, и вода вздрогнула от ветерка, - алая рябь пошла по всему

озеру, словно закачались на воде слитки червонного золота. Но

ты ничего этого не видишь и не слышишь, потому что всё твоё существо

сосредоточено на кончике злосчастного пёрышка – поплавка.

А утро между тем началось, в мокрых кустах

завозились птицы, и блестящие, словно покрытые лаком, тальники стряхивают

ночную росу, и бог весть откуда донесло сладковатый дымок рыбацкого костра, и

вот уже взошло солнце, и вода вздрогнула от ветерка, - алая рябь пошла по всему

озеру, словно закачались на воде слитки червонного золота. Но

ты ничего этого не видишь и не слышишь, потому что всё твоё существо

сосредоточено на кончике злосчастного пёрышка – поплавка.

Или взять грибника. С раннего утра до позднего

вечера бродит он, бедняга, по запутанным тропам в медном звоне осеннего леса, в

шуршании палой листвы, наступает на поздние цветы, которые в эту пору особенно

очаровательны. А над ним – такое высокое небо, и такое чистое, словно омытое

первой прохладой, и облака по-летнему ещё налиты молочной белизной. Но ему

некогда поднять голову вверх, полюбоваться всем этим – так и ходит он весь день

понурый, а перед сном, лишь закроет глаза, - шуршащие листвою тропинки встанут

перед ним да солнечные поляны, заляпанные коричневыми шляпками грибов.

Или взять грибника. С раннего утра до позднего

вечера бродит он, бедняга, по запутанным тропам в медном звоне осеннего леса, в

шуршании палой листвы, наступает на поздние цветы, которые в эту пору особенно

очаровательны. А над ним – такое высокое небо, и такое чистое, словно омытое

первой прохладой, и облака по-летнему ещё налиты молочной белизной. Но ему

некогда поднять голову вверх, полюбоваться всем этим – так и ходит он весь день

понурый, а перед сном, лишь закроет глаза, - шуршащие листвою тропинки встанут

перед ним да солнечные поляны, заляпанные коричневыми шляпками грибов.

То же самое и заядлому охотнику увлечение не

даёт оглядеться вокруг. Скажем, тропит он зайца по первой пороше, целый день

ходит по следу, пытаясь распутать хитрую заячью «карусель», и не увидит того,

как прекрасен лес под первым снегом, как причудливо узорчата каждая веточка,

опушённая инеем, - словно бы выкованная большим мастером из звонкого серебра…

То же самое и заядлому охотнику увлечение не

даёт оглядеться вокруг. Скажем, тропит он зайца по первой пороше, целый день

ходит по следу, пытаясь распутать хитрую заячью «карусель», и не увидит того,

как прекрасен лес под первым снегом, как причудливо узорчата каждая веточка,

опушённая инеем, - словно бы выкованная большим мастером из звонкого серебра…

Нет, напрасно считают страстных рыбаков,

грибников или охотников такими уж знатоками природы, тонкими ценителями её

красот. К примеру, иной охотник во всех подробностях расскажет вам повадки

зверей и птиц (подлежащих отстрелу, разумеется), но он не назовёт вам ни одного

лесного цветка, ни одной луговой травки.

Нет, напрасно считают страстных рыбаков,

грибников или охотников такими уж знатоками природы, тонкими ценителями её

красот. К примеру, иной охотник во всех подробностях расскажет вам повадки

зверей и птиц (подлежащих отстрелу, разумеется), но он не назовёт вам ни одного

лесного цветка, ни одной луговой травки.

Наблюдать специально природу ходят без ружья, без удочки и грибного лукошка. Хорошо, скажем, выйти ранним зимним утром за деревню и брести по свежей санной колее туда, куда она приведёт. А эта колея обязательно куда-нибудь да приведёт. Сначала она петляет ровным лугом, покрытым застывшими снеговыми волнами, острые гребни которых чуть-чуть курятся шуршащей позёмкой.

В синем прозрачном воздухе далеко видно окрест.

Вон стога сена в кособоко нахлобученных снежных папахах, - издали стога кажутся

приземистыми грибами-боровиками. Тёмной лентой тянется сосновый бор, лишь

заснеженные верхушки деревьев горят малиновым пламенем, подожженные первыми

лучами невидного ещё солнца.

В синем прозрачном воздухе далеко видно окрест.

Вон стога сена в кособоко нахлобученных снежных папахах, - издали стога кажутся

приземистыми грибами-боровиками. Тёмной лентой тянется сосновый бор, лишь

заснеженные верхушки деревьев горят малиновым пламенем, подожженные первыми

лучами невидного ещё солнца.

В бору тихо, пустынно, - сорвётся с сосновой

лапы снежная навись, эхо долго будет метаться меж стволами деревьев, гулко

перекатываться, как в огромном пустом зале.

В бору тихо, пустынно, - сорвётся с сосновой

лапы снежная навись, эхо долго будет метаться меж стволами деревьев, гулко

перекатываться, как в огромном пустом зале.

С восходом солнца сильно похолодало: мороз так выхолостил воздух, что он стал сухим, резким, словно жаром обжигал лицо и руки. Остистый иней распушил хвою на соснах, и они побелели, стали похожими на огромные прозрачные шары, которые, казалось, вот-вот оторвутся от земли и взмоют в глубокое чистое небо. На снегу же лежало голубое кружево теней, и тени эти были настолько чёткими и резкими, что боязно было зацепиться о них валенками, как о валежник.

Так вот незаметно, оглядываясь по сторонам, отмахал я вёрст восемь от села Бергуль и тут услышал позади себя скрип санных полозьев. Оглянулся, меня догоняла неторопливой рысцой маленькая колченогая лошадка, вся обросшая сверкающим инеем и запряжённая в широкие крестьянские розвальни. Я шагнул с колеи в сторону, и когда лошадка поравнялась, увидел в санях человека, закутанного в огромный овчинный тулуп. Человек натянул вожжи, лошадка охотно остановилась.

- Закурить у тебя не найдётся , парень? – спросил старик.

Я достал сигарету, чиркнул спичку. Старик поперхнулся дымом, закашлялся.

- Ух ты, нечистая сила, - проворчал он, - до печёнок пробирает, окаянная…

Я понял, что старик не курит и что остановился не за этим.

- Куда путь держишь? – снова обратился он ко мне.

- Да так… просто гуляю.

- Это столько-то вёрст просто гуляешь? – искренне удивился старик. – Я ведь от самого Бергуля след твой вижу.

Старик снял с руки собачью мохнашку, хитро прищурился на меня:

- Лосишку, небось, где заприметил, стрельнуть идёшь?

- Да какого лосишку, у меня и ружья-то нет.

- И то правда, - согласился старик и озадаченно поглядел на меня. Он причмокнул губами, дёрнул вожжи, задремавшая было лошадка снова затрусила, в такт кивая большой тяжёлой головою. За обитыми железом полозьями потянулись две гладких блестящих ленты, а старик всё оглядывался на меня, потом снова остановился.

- Давай-ка подвезу, в ногах, паря, правды нет! – крикнул он мне.

Я сел рядом. Хорошо было так-то вот, в широких розвальнях, на пахучем сене, ехать по зимнему лесу, вдыхать резкий на морозе, кисловатый запах овчинного тулупа, смешанный с тонким ароматом лугового разнотравья.

- Теперь-то я догадался, куда ты топаешь, - сказал старик. – Это в аккурат по пути нам будет. А идёшь ты, мил человек, к Мохнатому логу. Там у тебя силки на косачей да на зайчишек расставлены, петли-удавки, значит.

- Какие силки? Сроду не ловил силками. Говорю же – просто гуляю.

- Это зимой, да за десять-то вёрст от деревни?

Ну, летом – оно ещё понятно: ягодное место высмотришь, грибов опять же

пособирать, - старик улыбнулся и добавил: - Да ты не бойся, мил человек, не

донесу на твоё браконьерство, сам бывает, этим балуюсь.

- Это зимой, да за десять-то вёрст от деревни?

Ну, летом – оно ещё понятно: ягодное место высмотришь, грибов опять же

пособирать, - старик улыбнулся и добавил: - Да ты не бойся, мил человек, не

донесу на твоё браконьерство, сам бывает, этим балуюсь.

- Да нет же, вам говорю, - мне стало неловко, я не понимал, что от меня надо этому старику.

- Ну, ладно, ладно, - примирительно сказал он. – Не хочешь говорить – дело хозяйское. Я вот за сеном еду, летось за Мохнатым логом накосил, так чё тут скрывать? Всё по-честному говорю, ежели сумлеваешься – у любого в Бергуле спроси, каждый тебе скажет: точно Ермил Куратов траву за Мохнатым логом косил…

Мы долго ехали молча. Старик о чём-то сосредоточенно думал, изредка бросая на меня косые взгляды.

- Однако, мороз сильный будет, снова заговорил

он. – Видишь, как снег под полозом верещит, уши на солнышке опять же выросли.

- Однако, мороз сильный будет, снова заговорил

он. – Видишь, как снег под полозом верещит, уши на солнышке опять же выросли.

Солнце действительно было окружено голубоватым диском с двумя яркими столбиками наверху – ни дать, ни взять лик богородицы в нимбе. Я забеспокоился, что далеко уехал от деревни и что можно обморозиться, возвращаясь назад: одежда на мне была лёгкая. Попросил старика остановиться, спрыгнул с розвальней.

- Значит, здесь? – спросил он.

- Что здесь? – на этот раз уже настала моя очередь удивляться.

- Дровишки-то, говорю, здесь запасал? Да и зря проверять такую даль шёл, - кто их тронет, народ у нас честный, чужого не возьмёт…

Я пожал плечами и повернул назад. Оглянулся – старик не трогается с места, пристально смотрит на меня недоумёнными голубыми глазами. И только тут я догадался, чего он от меня хочет: он просто не может понять, как это безо всякого дела человек может уйти за столько вёрст от села, без толку шататься на морозе по лесу, - и чего тут зимою высмотришь? Ему-то, старику, с детства понятно здесь всё, никакими красотами природы его не удивишь, она живёт во всём его существе, эта природа, он тонко чувствует, понимает её приметы, - так зачем же ещё ходить и смотреть на эти поля и леса, убивать зря время, которого и так сроду не хватает у крестьянина? Другое дело, если пойти, скажем, с ружьишком, или с теми же силками-удавками…

Мне даже неудобно стало: расстроил понапрасну человека, будет теперь думать, мучиться. Надо было бы хоть что-нибудь соврать, что ли…

Пётр Дедов

ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ

Осень стояла звонкая, золотая. В жёлтых берёзовых колках то там, то здесь яркими кострами полыхали осины, ветер раздувал и разносил их листья, которые словно искры поджигали соседние деревца.

Вызрела рябина – алые гроздья проступили сквозь

чеканную папоротникообразную листву, а внизу, в подлеске, зажглись яркие

огоньки шиповника. Налетит лёгкий верховой ветер – и пёстрой метелью закружится

листопад, и разноцветьем осенних красок лес станет похожим на летящую жар-птицу

в сказочном оперении…

Вызрела рябина – алые гроздья проступили сквозь

чеканную папоротникообразную листву, а внизу, в подлеске, зажглись яркие

огоньки шиповника. Налетит лёгкий верховой ветер – и пёстрой метелью закружится

листопад, и разноцветьем осенних красок лес станет похожим на летящую жар-птицу

в сказочном оперении…

И вот глухой тёмной ночью подкралась непогода. Косой шквальный ливень пополам с крупой обрушился на землю, буря загудела, застонала в лесу, ломая деревья, эхо пушечным грохотом заметалось меж стволами.

Только к утру всё стихло, рассвет с трудом продрался сквозь серое, без единой кровинки, небо. И что сталось с лесом! Он напоминал теперь место жестокой битвы. Изломанные или вывороченные с корнем стволы упали на землю, покрытую перемешанной с грязью листвою, а надо всем этим мёртво застыли голые скелеты деревьев. Костяной хруст обломанных ветвей под ногами острой печалью отзывается в сердце. Внезапно, словно вспугнутая жар-птица, улетела золотая осень…

И настали пасмурные деньки с беспросветными гнилыми дождями, которые лениво, словно нехотя, моросят и моросят, заткав серой мутью даль, а ночами шелестят в чёрных окнах, шуршат по крыше, будто кто-то, лёгкий и неутомимый, похаживает там в тишине…

Но вот однажды проснёшься утром с ощущением

счастья в самом себе. Откроешь глаза – и не поверишь: вся комната залита

лимонным радостным светом, «заплаканные» стёкла окон икрятся и переливаются

всеми цветами радуги. Выбежишь на улицу – и дух займётся от свежести, простора

и чистоты. Изморозь ознобила землю, соломинки блестят серебряными вязальными

спицами, с мокрых лакированных деревьев падает бойкая капель, и далеко вокруг,

распахнулись сиреневые дали.

Но вот однажды проснёшься утром с ощущением

счастья в самом себе. Откроешь глаза – и не поверишь: вся комната залита

лимонным радостным светом, «заплаканные» стёкла окон икрятся и переливаются

всеми цветами радуги. Выбежишь на улицу – и дух займётся от свежести, простора

и чистоты. Изморозь ознобила землю, соломинки блестят серебряными вязальными

спицами, с мокрых лакированных деревьев падает бойкая капель, и далеко вокруг,

распахнулись сиреневые дали.

Может быть, этот последний денёк, один-единственный, подарила земле на прощание ушедшая осень. И подумается, что эта вспугнутая непогодой жар-птица, улетая, нечаянно обронила своё сказочное перо…

Пётр Дедов

МОРОК

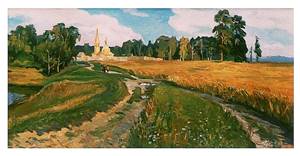

Дни начала осени – самые светлые дни. Два цвета

в эту пору царствуют в природе: жёлтый и голубой. Небо омыто прохладой до

звонкого хрустального сияния. Земля переполнена жёлтыми берёзами, вызревшими

хлебными нивами, обожжённой холодными зорями травою, - и всё это, сливаясь,

образует ровное золотое свечение, которое не может погасить даже ночная мгла.

Дни начала осени – самые светлые дни. Два цвета

в эту пору царствуют в природе: жёлтый и голубой. Небо омыто прохладой до

звонкого хрустального сияния. Земля переполнена жёлтыми берёзами, вызревшими

хлебными нивами, обожжённой холодными зорями травою, - и всё это, сливаясь,

образует ровное золотое свечение, которое не может погасить даже ночная мгла.

Но среди этой ясной благодати выдаётся вдруг

странный день. Вечером, ближе к закату, в безоблачном небе вдруг потускнеет

солнце, серый мрак падёт на землю, и в померкнувшей дали зашевелятся косматые

призрачные тени. И станет тревожно как-то на душе, и всё стихнет, замрёт

вокруг, только лошади начнут боязливо всхрапывать, как при затмении солнца…

Но среди этой ясной благодати выдаётся вдруг

странный день. Вечером, ближе к закату, в безоблачном небе вдруг потускнеет

солнце, серый мрак падёт на землю, и в померкнувшей дали зашевелятся косматые

призрачные тени. И станет тревожно как-то на душе, и всё стихнет, замрёт

вокруг, только лошади начнут боязливо всхрапывать, как при затмении солнца…

Морок – так называют в народе подобное состояние природы.

БЕЛАЯ ГРОЗА

Такое мне довелось увидеть впервые. С вечера

пошёл густой снег, он в косую линейку заштриховал синюю даль, а небо было

каким-то тревожным: слишком уж хмурыми и тёмными были тучи, не такими лёгкими и

белёсыми, какие бывают в снегопад.

Такое мне довелось увидеть впервые. С вечера

пошёл густой снег, он в косую линейку заштриховал синюю даль, а небо было

каким-то тревожным: слишком уж хмурыми и тёмными были тучи, не такими лёгкими и

белёсыми, какие бывают в снегопад.

Я решил лечь пораньше, надеясь, что к утру снег

перестанет и можно будет потропить зайцев по первой пороше. Проснулся я среди

ночи от грохота. Сначала подумалось, что это пролетел реактивный самолёт,

разорвав воздушную подушку. Но вслед за этим так ярко полыхнуло снаружи, что

свет проник сквозь плотный брезент палатки. А когда я стал торопливо

выкарабкиваться на волю, снова вдруг оглушительно рвануло, отозвалось нервной

дрожью в стылой земле.

Я решил лечь пораньше, надеясь, что к утру снег

перестанет и можно будет потропить зайцев по первой пороше. Проснулся я среди

ночи от грохота. Сначала подумалось, что это пролетел реактивный самолёт,

разорвав воздушную подушку. Но вслед за этим так ярко полыхнуло снаружи, что

свет проник сквозь плотный брезент палатки. А когда я стал торопливо

выкарабкиваться на волю, снова вдруг оглушительно рвануло, отозвалось нервной

дрожью в стылой земле.

На улице – снегопад, было бело, и в этой молочной мути, одна за другой, почти беспрерывно вспыхивали молнии, огромные огненные столбы, словно взрывы, почему-то взмётывались от земли в чёрное небо, и голубое слепящее зарево на мгновение охватывало всё вокруг.

Сначала я даже не понял, что это настоящая

гроза: так странно было видеть молнии и слышать раскаты грома на этой

по-зимнему белой земле, среди густого бурана. Да и отошла уже пора летних гроз:

был конец октября.

Сначала я даже не понял, что это настоящая

гроза: так странно было видеть молнии и слышать раскаты грома на этой

по-зимнему белой земле, среди густого бурана. Да и отошла уже пора летних гроз:

был конец октября.

А стихия бушевала и бесновалась, и что-то непонятное, жутковатое было в этом бешенстве огня и снега, в этом мертвенно-голубом зареве, возникающем, казалось, из самой земли. Далеко в тайге раздался треск, а следом взметнулось пламя, - наверное, молния попала в большое дерево, и оно вспыхнуло алым факелом. И пронеслась уже налетевшая бог весть откуда мимолётная гроза, и кончился снегопад, а дерево всё горело, и из тайги наносило терпким смоляным запахом дыма, и кроваво-красные сполохи тревожно метались в непроглядной ночи…

Николай Волокитин

ПЛОВЦЫ

Мы вырулили на середину реки, и лодка,

подхваченная течением, сама поплыла в сторону Долгого острова, где были

развешаны для просушки наши сети.

Мы вырулили на середину реки, и лодка,

подхваченная течением, сама поплыла в сторону Долгого острова, где были

развешаны для просушки наши сети.

- У-уфф! – выдохнул бакенщик Трифон Исаев, положив вёсла и стирая со лба струйки пота. – Ну и денёк!

Таёжный полуденный зной весел над рекой. Внимательно присмотревшись, можно было заметить, как раскалённый воздух тоненькими прозрачными струйками поднимается ввысь. Вокруг было тихо и безжизненно, словно все: и птицы, и плескавшиеся утром рыбины – вымерло в этот час.

Не хотелось двигаться, не хотелось разговаривать. Мы сидели, облокотившись на борта лодки, лениво поглядывая по сторонам.

Но вдруг дед Агей встрепенулся и , сощурившись, показывал вправо:

- Посмотри-ка, что это там, сынок?

Я обернулся. По воде наперерез нам плыл крохотный пушистый комочек.

- Зверёк какой-то, дедушка, - сказал я. – А какой, понять не могу. Хвостик торчком торчит.

- Да не один зверёк-то! – воскликнул Трифон Исаев. – вон их сколько, посмотри-ка, что творится у берега!

От правого берега, заросшего густым хвойным лесом, и впрямь отделилось около десятка таких же маленьких комочков и поплыло навстречу нам.

- А ну-ка давай к ним! – закричал я, хватая весло.

Лодка, набирая скорость, поплыла вперёд. До ближайшего зверька оставалось метров двадцать, когда Трифон Исаев ахнул:

- Белка! Точно, белка!

Это было чудо. Все мы привыкли видеть белок в тайге, и вдруг здесь, на середине реки…

- Подруливай, подруливай, - прошептал я, - сейчас мы её схватим.

- Не сметь! – рявкнул дед Агей. – Живо отворачивай

в сторону, давай дорогу зверью!

- Не сметь! – рявкнул дед Агей. – Живо отворачивай

в сторону, давай дорогу зверью!

- Ты чего? – уставился я.

- Ничего! – Дед потянул широкими ноздрями воздух, огляделся тревожно:

- Где-то тайга горит или ещё какая беда. Вишь,

живые твари бегством спасаются. А вы тут шутки шутить удумали. Отворачивай,

говорю, живее, освобождай путь.

- Где-то тайга горит или ещё какая беда. Вишь,

живые твари бегством спасаются. А вы тут шутки шутить удумали. Отворачивай,

говорю, живее, освобождай путь.

Я гребнул веслом изо всех сил. Зверьки остались позади. Вскоре первые из них достигли противоположного берега и скрылись в траве.

А когда и последние переплыли, мы по приказу деда Агея, повернули в село, чтобы рассказать об увиденном в лесничестве и отвести лесную беду, если она в самом деле случилась.

БРАКОНЬЕР

Тихим августовским днём лесник Елисеев обходил

свой участок. Времени в его распоряжении было достаточно, и шагал он по

травяной дорожке тихонько, неторопливо, любуясь стройными, ветвистыми кедрами,

в хвое которых играло солнце.

Тихим августовским днём лесник Елисеев обходил

свой участок. Времени в его распоряжении было достаточно, и шагал он по

травяной дорожке тихонько, неторопливо, любуясь стройными, ветвистыми кедрами,

в хвое которых играло солнце.

Неожиданно справа послышался мягкий стук. Раз, другой. Лесник остановился. Тишина. Неужто почудилось? Он сделал шаг. Опять стук.

Всё стало ясно: кто-то тайком бил кедровые шишки.

- Но кто? – заворчал Елисеев. – Наверняка опять деревенские пацаны-непоседы. Никак не понимают, что до срока нельзя бить. Да и родители тоже хороши, не следят… Вот поймаю сейчас пострелёнка, - стал распаляться, приведу в деревню и оштрафую папашу. Будет знать!

Он тихонько подошёл к кедру, с которого летели шишки.

- Эй, парень, а ну слезай сейчас же! – крикнул.

Ещё одна шишка стукнулась о землю, и всё замерло.

- Ты слышишь, я тебе говорю, слезай! – повторил лесник.

Но с кедра – ни звука.

«Пересидеть решил, - подумал Елисеев, - на выдержку надеешься. Не получится. Всё равно я тебя перехитрю».

- Не хочешь – сиди, - сказал громко и вроде пошёл.

А сам завернул в ельничек и притаился. Ждать пришлось недолго: цепляясь за

толстые сучья, с кедра спускался… медвежонок.

- Не хочешь – сиди, - сказал громко и вроде пошёл.

А сам завернул в ельничек и притаился. Ждать пришлось недолго: цепляясь за

толстые сучья, с кедра спускался… медвежонок.

- Ну дела-а-а, промолвил лесник и быстрёхонько зашагал прочь.

Штрафовать Михаила Ивановича Топтыгина он не решился.

Юрий Чернов

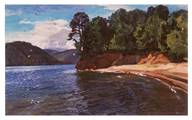

ОБСКИЕ БАОБАБЫ

Уголок обской поймы, о котором рассказ, называется Татаркой. Почему, никто в Верх-Сузуне не знает. Здешний учитель Владимир Васильевич Строганов, который сманил меня в Татарку, подогревал в дороге интерес к своему краю.

- Весною там чудесно! Как зацветёт – голова идёт

кругом. И что любопытно: весна в Татарке недели на две запаздывает. Половодье

держит. Кругом сухо, травы поднялись, а в татарке – подснежники! А какие там…

Нет, помолчу, сам увидишь.

- Весною там чудесно! Как зацветёт – голова идёт

кругом. И что любопытно: весна в Татарке недели на две запаздывает. Половодье

держит. Кругом сухо, травы поднялись, а в татарке – подснежники! А какие там…

Нет, помолчу, сам увидишь.

Владимир и раньше намекал показать что-то очень уж редкое. Подавив соблазн выведать у приятеля заманку, шагаю с ним по тропе, усыпанной снежной крупой и длинными пожухлыми листьями. Узкая стёжка пробита среди густейшего, словно сеянного тальника. И растёт он однобыльно, по-солдатски вытянувшись в струнку.

Разновидностей тала на Оби много, но местные жители различают его только по окраске: чернотал, желтотал, краснотал. Наш тальник светло-зелёный, как нос кряковой утки. Вдруг замечаем: нижняя половина прутьев пепельно-светлая, словно выкрашена городскими садовниками. Чудно… Верхняя граница подкраски идеально ровная, как по нивелиру. Какой же маляр мог так постараться? А-а… обская вода!

В половодье Татарка заливается. Мутная вода, затопив тальники, стоит долго. Вот и получилось: на залитую комельную часть тальника корочкой осел въедливый ил.

Обнаружили мы и другую примету долгого стояния воды, когда вошли в дебри… бородатого кустарника. Таловые стволы у комля сплошь обросли обвислыми рыжими волосками. Вверху они коротенькие, а книзу – длиннее, размашистее. Издали такой тальник можно принять за ельник. Отгадку и тут нашли: ждали-ждали тальники спада воды, да и пустили корешки для поживы в мутной водице. С убылью разлива верхние корешки засыхали, а нижние ещё росли…

- Оно самое? – киваю я на таловые «ёлочки». Владимир щурит весёлые черешенки глаз, отрицательно качает головой.

Тропа отбивается от реки, врезается в заросли

облепихи, круто взбегает на пойменную терраску, - и вот она – сокровень

Татарки! Перед нами простёрлось обширное ровное плато, а на нём тут и там

призрачно выступали исполинские вётлы.

Тропа отбивается от реки, врезается в заросли

облепихи, круто взбегает на пойменную терраску, - и вот она – сокровень

Татарки! Перед нами простёрлось обширное ровное плато, а на нём тут и там

призрачно выступали исполинские вётлы.

Какая-то неудержимая сила повлекла нас к могучим сибирским кряжам. Их немного, десятка два, и стоят они несуетно, поодаль друг от друга, как подобает почтенным, уважающим себя старцам.

Мы идём от ветлы к ветле, и каждое дерево –

явление – со своей особицей, сложным рисунком долгой жизни. Каждому просится

имя. Спрут… Женьшень… Погорелец… А вот – Вздыбленный зубр! Ствол тала от комля

не сужается, а, наоборот, резко утолщается, как грудь беловежского быка.

Замеряем «грудную клетку» от приметного дупла. Получилось шесть обхватов!

Мы идём от ветлы к ветле, и каждое дерево –

явление – со своей особицей, сложным рисунком долгой жизни. Каждому просится

имя. Спрут… Женьшень… Погорелец… А вот – Вздыбленный зубр! Ствол тала от комля

не сужается, а, наоборот, резко утолщается, как грудь беловежского быка.

Замеряем «грудную клетку» от приметного дупла. Получилось шесть обхватов!

По шершавому, изъеденному морщинами стволу

взбираюсь на раскидистую ветлу. В развилке громадных отростков могла бы разместиться

двухспальная палатка. Такому месту для ночлега позавидовали бы и Том Сойер и

Робинзон Крузо! Так что верх-сузунские ребятишки – частые гости Татарки – могут

считаться одарёнными судьбой.

По шершавому, изъеденному морщинами стволу

взбираюсь на раскидистую ветлу. В развилке громадных отростков могла бы разместиться

двухспальная палатка. Такому месту для ночлега позавидовали бы и Том Сойер и

Робинзон Крузо! Так что верх-сузунские ребятишки – частые гости Татарки – могут

считаться одарёнными судьбой.

Обские вётлы полюбились не только ребятне. Какая только живность не находит здесь корм и приют: бурундуки, дятлы, филины, грачи, гоголи, муравьи, осы… многоквартирный дом – ветла.

Уникальны ли вётлы Татарки? Подобные гиганты росли и близ села Зорино…

- Подожгли, свели на нет зоринских долгожителей,

- с горечью рассказывал мне в Сузуне местный краевед Пётр Филиппович Пирожков.

– Один Генка Антошихин, пастух, не меньше сотни поджёг. Спалить старую ветлу

ни ума, ни труда не надо: поднёс спичку – и займётся труха.

- Подожгли, свели на нет зоринских долгожителей,

- с горечью рассказывал мне в Сузуне местный краевед Пётр Филиппович Пирожков.

– Один Генка Антошихин, пастух, не меньше сотни поджёг. Спалить старую ветлу

ни ума, ни труда не надо: поднёс спичку – и займётся труха.

Следы поджогов видели мы и вётлах Татарки. От некоторых уцелел один остов, нутро выгорело… неужели и здесь повториться зоринское варварство?

Вётлам Татарки нужна охрана. Памятники живой природы, возраст которых старожилы определяют более чем в два века, не должны погибнуть. Пусть к ним придёт естественная смерть. А когда это случится, на смену им заступят другие кряжи.

Каждый раз не хочется прощаться с долгожителями

Оби, свидетелями времён от Пушкина до наших дней. Снова и снова поражаешься:

как смогли пережить они два века, одолеть все удары судьбы? Может здесь особый

плодородный ил, свой микроклимат? Думается, у деревьев, как у людей, - всё дело

в характере. Слабых ломает буря, разбивает молния, истачивает червь. А эти всё

выдержали, выстояли, сумели и в беде черпать силы. Примечал: в поражённые

истлевшие участки своего ствола ветла пускает новые корни…

Каждый раз не хочется прощаться с долгожителями

Оби, свидетелями времён от Пушкина до наших дней. Снова и снова поражаешься:

как смогли пережить они два века, одолеть все удары судьбы? Может здесь особый

плодородный ил, свой микроклимат? Думается, у деревьев, как у людей, - всё дело

в характере. Слабых ломает буря, разбивает молния, истачивает червь. А эти всё

выдержали, выстояли, сумели и в беде черпать силы. Примечал: в поражённые

истлевшие участки своего ствола ветла пускает новые корни…

![]()

БЕЛАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ

![]()

ВЕРНОСТЬ

Немногие старые люди знают, не все птицы, века живущие, помнят, как появилась эта птица на Тыме. Давно это было.

Старики

рассказывают: там, где к великой реке Оби слева бегут притоки Васюган и

Парабель, лежит с давних пор болотная страна. Ни пешком, ни на лодке там не

пробраться летом. Только зимой на легких лыжах есть по той стороне пути. Люди

мало селились в таких местах. А там, где к Оби бежали притоки справа, по рекам

Тым и Кеть, начало берущим от самого Енисея – брата Оби, - лежит чудесная

страна. Чем выше подняться от устья Тыма вверх, веселей становится глазам

человека. Здесь нет мокрых гнилых болот, воды рек прозрачны, как капли дождя,

по сухой земле человек пройдёт всю страну вдоль и поперёк.

Старики

рассказывают: там, где к великой реке Оби слева бегут притоки Васюган и

Парабель, лежит с давних пор болотная страна. Ни пешком, ни на лодке там не

пробраться летом. Только зимой на легких лыжах есть по той стороне пути. Люди

мало селились в таких местах. А там, где к Оби бежали притоки справа, по рекам

Тым и Кеть, начало берущим от самого Енисея – брата Оби, - лежит чудесная

страна. Чем выше подняться от устья Тыма вверх, веселей становится глазам

человека. Здесь нет мокрых гнилых болот, воды рек прозрачны, как капли дождя,

по сухой земле человек пройдёт всю страну вдоль и поперёк.

Не все знают, когда здесь жил

лесной богатырь. Давно это было. Умерла у богатыря молодая жена, оставила ему

маленькую дочку. Богатырь так любил свою жену – не стал искать другую. А годы

бежали один за одним, выросла у него дочь красавица, вся в мать. Была она

смелая и быстрая на любую работу. Ходила с отцом на охоту, промышляла зверя и

птицу, делала самоловы, настораживала  их по звериным

тропам, добывала белку и медведя. Любил богатырь свою дочь, ничего для неё не

жалел. Были у неё меха, отливавшие серебром, соболиные шкуры темнее ночи,

одежды, бисером расшитые. Только сама она была прекраснее всего на свете. В

голубых глазах её будто утонуло синее небо, в косах словно играл лунный свет,

ноздри тонкого носа вздрагивали, как у чуткого лося, а щеки горели, как

весенняя заря. Девушка так быстро бегала на лыжах, что сам ветер задыхался, её

догоняя. Она лучше всех готовила сладкую пищу. Чисто было в её жилище. Всё

успевала делать красивая девушка, и была она весёлая, как летний день.

их по звериным

тропам, добывала белку и медведя. Любил богатырь свою дочь, ничего для неё не

жалел. Были у неё меха, отливавшие серебром, соболиные шкуры темнее ночи,

одежды, бисером расшитые. Только сама она была прекраснее всего на свете. В

голубых глазах её будто утонуло синее небо, в косах словно играл лунный свет,

ноздри тонкого носа вздрагивали, как у чуткого лося, а щеки горели, как

весенняя заря. Девушка так быстро бегала на лыжах, что сам ветер задыхался, её

догоняя. Она лучше всех готовила сладкую пищу. Чисто было в её жилище. Всё

успевала делать красивая девушка, и была она весёлая, как летний день.

Но однажды девушка

стала грустной, и руки её делали всё не так, как всегда. Богатырь спросил ее:

Но однажды девушка

стала грустной, и руки её делали всё не так, как всегда. Богатырь спросил ее:

- Здорова ли ты, дочь? Не больна ли?

- Я здорова, отец, только не могу найти себе покоя. Приснился мне сон, никак не могу отогнать его прочь.

- Какой же сон ты видела? – захотел узнать богатырь - Как будто я видела его наяву, - ответила дочь. – К нашему жилищу шёл молодой высокий охотник. Он шёл через лес и болота, легко ступали его ноги, за плечами ладно висел лук. Глаза его горели, и волосы вились на ветру. Он шёл прямо ко мне и вдруг исчез. И теперь мне не хочется надевать соболиные меха, не хочу есть сладкой стерляди и вкусного мяса. Я никогда не была такой.

Отец улыбнулся в ответ и сказал:

- Не грусти, дочь, будет у нашего жилища охотник, который приснился тебе. Сердце твоё ищет друга. Это хорошее сердце.

В тот вечер позвал богатырь верного друга птицу – скопу. Сказал ей:

- Пролети над нашей страной, расскажи людям, что видела дочь во сне. Пусть услышит молодой охотник с горящими глазами, легко идущий через лес и болота. Пусть он придёт к нашему жилищу.

Полетела скопа

рассказывать людям, как велел богатырь. На лёгких крыльях разнесла она весть по

прекрасной стране. Услышал о прекрасной девушке старый злой колдун. Был он

горбат и крив на один глаз. Трёх жён уморил злой колдун чёрной работой. Сам он

не ходил на охоту, не ловил рыбу, не рубил дрова для очага. Всё делали его жёны,

а колдун ел самую сладкую пищу и делал людям зло. Жил он по ту сторону реки, но

всюду поспевал на своих кривых ногах.

Полетела скопа

рассказывать людям, как велел богатырь. На лёгких крыльях разнесла она весть по

прекрасной стране. Услышал о прекрасной девушке старый злой колдун. Был он

горбат и крив на один глаз. Трёх жён уморил злой колдун чёрной работой. Сам он

не ходил на охоту, не ловил рыбу, не рубил дрова для очага. Всё делали его жёны,

а колдун ел самую сладкую пищу и делал людям зло. Жил он по ту сторону реки, но

всюду поспевал на своих кривых ногах.

Первым к жилищу богатыря приплыл он.

- Слыхал я, богатырь, твоя дочь ищет верного мужа. Всё у меня есть: и снасти ловить рыбу, и лук со стрелами, и лёгкие лодки; жилище моё украшено шкурами. Пусть идёт твоя дочь ко мне в жёны.

Тут услышал колдун звонкий смех, будто зажурчал чистый ручей. Это засмеялась дочь богатыря, услыхав слова колдуна. Она вышла вместе с отцом из чума. Старый богатырь сказал в ответ:

- Нам с тобой о смерти надо думать, старый человек. У молодых жизнь впереди. Моя дочь тебе не пара. Разве ты сам этого не видишь?

Зло рассмеялся колдун.

- Ты не знаешь моей силы. Я волшебством могу обратить себя в молодого.

- Что же ты не сделал этого раньше? – спросил богатырь. – Ты испугал мою дочь. Теперь, если ты даже уже уморил трёх жён, четвёртой у тебя не будет.

Колдун затрясся, подскочил, ударился о землю – хотел молодым стать, а стал еще горбатее и старее. Прыгнул он в лодку и закричал:

- Твоя дочь ждёт молодого охотника. Я сделаю так, что он никогда не дойдёт до твоего жилища. Покрою всю землю гнилыми болотами, он захлебнётся в первом.

Тут услыхали

они весёлую песню. Молодой, сильный голос летел через всю тайгу и озёра. Это шёл

молодой охотник. Скопа принесла ему хорошую весть. Затрясся колдун, взмахнул

рукой в левую сторону, откуда слышался голос, и там опустилась земля и легло

гнилое болото. Взмахнул вправо колдун рукой – и там появилось болото. Но только

голос становился всё ближе и ближе. Молодой охотник шёл, как лось, по болотам,

не проваливаясь. Он подошёл к жилищу и сказал:

Тут услыхали

они весёлую песню. Молодой, сильный голос летел через всю тайгу и озёра. Это шёл

молодой охотник. Скопа принесла ему хорошую весть. Затрясся колдун, взмахнул

рукой в левую сторону, откуда слышался голос, и там опустилась земля и легло

гнилое болото. Взмахнул вправо колдун рукой – и там появилось болото. Но только

голос становился всё ближе и ближе. Молодой охотник шёл, как лось, по болотам,

не проваливаясь. Он подошёл к жилищу и сказал:

- Здравствуй, богатырь! Здравствуй, прекрасная девушка! Скопа принесла мне весть. Я нашёл вас. Здравствуй, дедушка! – сказал он, увидел колдуна. Он подошёл к девушке и взял её руку. – Я давно искал тебя. Ты моё счастье.

Тут колдун собрал все свои чары и закричал:

- Ты не будешь

счастлив, ты перешёл мне дорогу, и за это я обращу тебя в птицу.

- Ты не будешь

счастлив, ты перешёл мне дорогу, и за это я обращу тебя в птицу.

Он так и сделал. На глазах у богатыря молодой, прекрасный охотник превратился в кулика. Он взлетел над жилищем и грустно закричал:

- Хорр-хорр!..

Девушка закричала от горя:

- Обрати, злой колдун, и меня в птицу.

Колдун так и

сделал. И две птицы заметались над жилищем. Не стерпел богатырь – выхватил меч

и разрубил злого колдуна пополам…

Колдун так и

сделал. И две птицы заметались над жилищем. Не стерпел богатырь – выхватил меч

и разрубил злого колдуна пополам…

Давно умер старый богатырь, опустело его жилище. А птицы, не жившие раньше на Тыме, летают на утренней и вечерней заре и зовут друг друга.

В далёкое время, за много, много лет до нас, жили на земле богатыри. Были добрые богатыри, были и злые. Злые на людей нападали, города грабили, войны начинали. А добрые – людей от плохих богатырей защищали.

Жил тогда на Тыме Лесной богатырь. Сильный был. Одной рукой останавливал на бегу лося. Двумя руками медведя, как головёшку через тайгу перебрасывал. И никогда никому он не делал плохого. Ростом он был выше кедра, голубые глаза его светились, как звёзды, а волосы вились кудрями.

Когда шёл по лесам богатырь, земля тихонько дрожала.

Был у него меч золочёный и стрелы к луку калёные, да конь богатырский, верный. Никого не боялся богатырь.

Но вот как-то в лунную ночь на родной город

Лесного богатыря налетели злые богатыри с большой реки.

Но вот как-то в лунную ночь на родной город

Лесного богатыря налетели злые богатыри с большой реки.

Было их много. Убивали они лесных людей. Лесной богатырь стал их защищать. Долго рубился смелый великан. Всех злых богатырей побил, но и его поранили враги.

Когда кончился бой, вокруг города ни одного дерева не осталось. С корнями вырывали их в драке богатыри. Крушили ими друг друга. Ушёл к дальнему лесу, истекая кровью, Лесной богатырь. Он победил всех врагов, и сам лёг без сил под кедром на поляне. Плохо ему было, и душа его прощалась с телом.

Так пролежал он ночь, греясь теплом земли.

Он не слышал, как по лесу шла лёгкими шагами оленя прекрасная девушка – Дочь Земли. Она вышла в лес за сухими дровами для очага и увидела на листьях травы капли крови.

Кровь была ярко-красной и горела в свете дня, как дорогие камни.

Девушка подумала: «Видно, эту кровь пролили честный человек, за хорошее дело. У злых людей чёрная, плохая кровь».

Девушка стала собирать в ладони капельки свежей крови.

Так шла она по лесным полянам и тропам, собирая яркие капли. Она не заметила, как набрала их полные пригоршни, как пришла на поляну к большому кедру, где лежал умирающий богатырь.

Лицо его было словно освещено лунным светом. Глаза полузакрылись и не горели, как прежде. Он ещё сжимал руками золочёный меч, но у него уже не было сил.

Девушка наклонилась над ним, рукой прикоснулась к ранам. И от этого Лесной богатырь открыл глаза. Он увидел ясное лицо, глаза синие, как небо, две русых косы. Красавица была Дочь Земли. Девушка хотела вылить на раны горячие капли крови, но капельки в её ладонях превратились вдруг в драгоценные камни.

Богатырь рукой своей стал те камни на нитку нанизывать. Волшебное ожерелье из них сделал. Девушке на шею надел. Сказал ей: «Теперь ты волшебную силу имеешь. Тронешь рукой ожерелье, никто тебя не обидит.

Чего захочешь – исполнится. Из чистой крови эти камни, и сила в них справедливая. Скажи, чего ты хочешь, Дочь Земли?»

Взглянула на богатыря девушка синими глазами, забилось у него сердце быстрее.

- Чего ты хочешь, то исполнится. Богатой захочешь быть – станешь. Крылья захочешь иметь – в птицу превратишься, к берегу моря полетишь. Рукой тронь ожерелье и скажи только.

Дочь Земли зарумянилась вся, сказала в ответ:

- Хочу, чтобы раны твои, богатырь, закрылись. Чтобы стал ты опять могучим.

Вздохнул богатырь.

- Тут не поможет твоё ожерелье. Надо достать живой воды. Она вытекает чистыми ручьями далеко-далеко отсюда, за тёмным лесом, за глубокими реками. Семь раз поливать надо раны живой водой. Тогда стану я сильнее, чем прежде. Ты не сумеешь принести живую воду.

- Я трону своё ожерелье, - сказала девушка. – Стану ласточкой быстрокрылой. Промчусь за леса и за реки. Принесу живой воды. Вылечу твои раны.

Она так и сделала. Тронула рукой ожерелье. Сказала: «Сделай меня ласточкой».

Увидел богатырь, как в небе мелькнули сизые крылья, и он остался один.

Вечер настал. Услышал он снова быстрокрылый полёт – и перед ним встала Дочь Земли. В руках она держала два берестяных туеса с живой водой.

Семь раз поливала она раны живой водой.

Семь раз поливала она раны живой водой.

Вздохнул богатырь могучей грудью. Голову поднял, на

ноги встал. Поклонился он Дочери Земли.

Вздохнул богатырь могучей грудью. Голову поднял, на

ноги встал. Поклонился он Дочери Земли.

- Спасибо, девушка, - сказал. – Можешь ты другом стать на всю жизнь? Полюбилась ты мне добротой своей.

- И ты мне тоже, могучий богатырь, полюбился с первого взгляда.

- Пойдём вместе, - сказал богатырь.

Затуманилось лицо девушки, заплакала она.

- Не могу я с тобой идти. Моя госпожа – Дочь Солнца – не отпустит меня никуда. Скоро утро, и она станет искать меня. Прощай, богатырь. Я найду тебя завтра, когда Дочь Солнца уйдёт на покой.

Она лёгкими шагами оленя ушла к востоку, где разгоралась заря.

Больно было сердцу богатыря, сильно билось оно.

Больно было сердцу богатыря, сильно билось оно.

Лёг Лесной богатырь на землю, чтобы набраться силы от неё.

А заря разгоралась сильней и сильней. Небо пылало, как пламя большого костра, пока само солнце не показалось над лесом. Когда оно поднялось выше и взглянуло на землю, от него на лёгком облачке опустилась вниз вся в золотом сиянии белокурая девушка. Она светилась солнечными лучами. Это была Дочь Солнца. Она прилетела на ту поляну, где спал Лесной богатырь.

Дочь Солнца взглянула на него.

Она увидела золотые кудри, широкую грудь и сильную руку, сжимающую меч.

И Дочь Солнца полюбила могучего богатыря. Она склонилась к нему. Богатырь открыл глаза и увидел солнечную девушку.

- Откуда ты, прекрасный богатырь? – спросила Дочь Солнца. – Поднимайся, полетим с тобой к моему отцу – Солнцу. Я покажу тебя ему. Я скажу, что полюбила земного богатыря.

Богатырь поднялся и поглядел на Дочь Солнца. Она была прекрасна, но она звала в небо, и он сказал:

- Ты прекрасна, Дочь Солнца, но я не могу покинуть землю. Я люблю земную девушку. Она спасла мне жизнь.

- Кто она? – спросила Дочь Солнца.

- Девушка – Дочь Земли, - ответил богатырь.

Дочь Солнца вспыхнула гневом. Её небесные глаза

метнули молнии. Дочь Солнца с маленьких лет привыкла к тому, что люди кланялись

солнцу. Они любили солнце, как источник тепла и света. Оно согревало их, давало

жизнь растениям и птицам, людям и зверям. И Дочь Солнца считала, что люди

кланяются и ей. Но сама она ничего не дарила им – ни тепла, ни света. Всю жизнь

она сияла лучами своего отца, но хотела, чтобы её тоже слушались и поклонялись

ей.

Дочь Солнца вспыхнула гневом. Её небесные глаза

метнули молнии. Дочь Солнца с маленьких лет привыкла к тому, что люди кланялись

солнцу. Они любили солнце, как источник тепла и света. Оно согревало их, давало

жизнь растениям и птицам, людям и зверям. И Дочь Солнца считала, что люди

кланяются и ей. Но сама она ничего не дарила им – ни тепла, ни света. Всю жизнь

она сияла лучами своего отца, но хотела, чтобы её тоже слушались и поклонялись

ей.

- Ты оттолкнул Дочь Солнца, гордый богатырь, - сказала она, - я уничтожу Дочь Земли, мою служанку.

Богатырь засмеялся так, что вздрогнули кедры.

- Ты не сможешь этого сделать. Её охраняет любовь и волшебное ожерелье из капель чистой крови.

И Дочь Солнца, как она ни сердилась, не могла сделать зла Дочери Земли.

Дочь Солнца хотела обжечь девушку жаркими лучами, но они летели мимо неё. Молнии изгибались на лету, не задевая Дочери Земли. А когда настала ночь и Дочь Солнца вместе с отцом ушли на покой за синий полог заката, Дочь Земли пришла к богатырю, и они решили бежать к морю. Там Дочь Солнца не могла причинить им зла.

Богатырь позвал своего верного коня, вскочил на него, взял на руки Дочь Земли, и они помчались через тайгу и долины, через быстрые реки к берегу моря.

Утром Дочь Солнца снова прилетела на лесную поляну. Но там стояли только высокие кедры. Они не сказали, куда умчался богатырь.

Дочь Солнца увидела следы копыт коня, она догадалась, куда уехал богатырь и Дочь Земли.

Ударилась о землю Дочь Солнца, прикинулась лебёдкой, поднялась высоко- высоко, в чистое небо.

С высоты поглядела на землю. Увидела далеко-далеко в тайге, за озёрами, за быстрыми реками – скачет вороной конь, уносит на берег моря богатыря с Дочерью Земли.

Взмахнула Дочь Солнца большими крыльями, полетела в погоню.

Конь богатырский мчится быстро, ещё быстрей летит птица.

Богатырь с Дочерью Земли догадались, какая это птица летит.

Богатырь о себе не думает – Дочь Земли оберегает. И волшебное ожерелье бережёт. Крепко держит девушку. Из рук не выпускает.

Догнала лебёдка коня, летит над ними, а сделать

ничего не может.

Догнала лебёдка коня, летит над ними, а сделать

ничего не может.

Скачет вольный конь богатырский по густому лесу. Не отстаёт от него лебедь. Все гуще тайга становится, последняя полоса её начинается. А там за тайгой – чистый песчаный берег. И само море ушло далеко-далеко от глаз большой водой.

Скачет конь по берегу реки, и вот уже скоро богатырь и Дочь Земли уйдут от погони. Вдруг лёг на пути у коня высокий обрыв. На всем скаку взвился конь на задних ногах, повернул к лесу. Не успели пригнуться к шее коня Лесной богатырь с Дочерью Земли. Кедры широко ветви раскинули. Встрепенулось на груди девушки волшебное ожерелье. На всём лету зацепилось оно за ветку. Порвалась нитка – и рассыпались драгоценные камни из чистой крови. Порвалось волшебное ожерелье. Только два камня удержалось. Один на голове Дочери Земли зацепился за косу, другой в гриве вороного коня богатырского запутался. На самого Лесного богатыря не попало ни одного камня.

На всём скаку рухнул с коня вниз богатырь. Ударился

он о землю на берегу большой реки и стал могучим высоким утёсом.

На всём скаку рухнул с коня вниз богатырь. Ударился

он о землю на берегу большой реки и стал могучим высоким утёсом.

Взмыла лебедь – Дочь Солнца – высоко к небу и в ярости закричала.

Но Дочь Земли не напрасно говорила заветное слово любви богатырю. Она вырвала из своих кос камень волшебного ожерелья. Сверкнул он в воздухе последний раз каплей чистой богатырской крови.

- Не хочу жить без любимого. Буду ему верной навеки! – крикнула громко Дочь Земли.

Она упала и, ударившись о землю, стала рядом с утесом-богатырем, таким же, как он, утесом.

И верный конь, вороной конь богатыря, повернулся на лету. Встряхнул могучей гривой и обронил на землю волшебный камень. И третьим утёсом, немного подальше к морю, стал вороной конь.

…Верность тверда, как утёс, её не тронут ни ветры, ни волны, ни гром, ни молния.

…А коварная Дочь Солнца долго летала над утёсами и всё кричала от ярости. Она кружилась над утёсами верности, но никто не ответил на её крик.

Она так и осталась одинокой на всю жизнь. А утёсы стоят и поныне над большой рекой, напоминая людям о верности и любви.

Жил в одном ауле старик с двумя сыновьями. Пришла старику пора помирать. Позвал он сыновей и говорит:

– Мои дорогие дети, я оставляю вам наследство. Но не наследством вы будете богаты. Дороже денег, дороже добра – три совета. Будете их помнить – проживёте в достатке всю жизнь. Вот мои советы, запоминайте. Первыми никому не кланяйтесь – пусть другие вам кланяются. Всякую еду ешьте с мёдом. Спите всегда на пуховиках.

Старик умер.

Сыновья забыли о его советах и давай жить в своё удовольствие – пить да гулять, много есть и долго спать. В первый год все отцовы деньги прожили, на другой год – всю скотину. На третий год продали всё, что было в доме. Нечего стало есть. Старший брат говорит:

– А ведь отец кроме наследства оставил нам три совета. Он сказал, что с ними мы проживём в достатке всю жизнь.

Младший брат смеётся:

– Я помню эти советы, – но чего они стоят? Отец

сказал: "Первыми никому не кланяйтесь – пусть другие вам кланяются".

Для этого надо быть богатым, а нынче бедней нас во всей округе никого не

сыщешь. Он сказал: "Всякую еду ешьте с мёдом". Слышишь, с мёдом! Да у

нас чёрствой лепёшки нет, не то что мёду! Он сказал: "Спите всегда на

пуховиках". Хорошо бы на пуховиках. А наш дом пуст, не осталось и старой

кошмы (войлочной подстилки).

– Я помню эти советы, – но чего они стоят? Отец

сказал: "Первыми никому не кланяйтесь – пусть другие вам кланяются".

Для этого надо быть богатым, а нынче бедней нас во всей округе никого не

сыщешь. Он сказал: "Всякую еду ешьте с мёдом". Слышишь, с мёдом! Да у

нас чёрствой лепёшки нет, не то что мёду! Он сказал: "Спите всегда на

пуховиках". Хорошо бы на пуховиках. А наш дом пуст, не осталось и старой

кошмы (войлочной подстилки).

Старший брат долго думал, а потом сказал:

– Ты зря смеёшься, брат. Не поняли мы тогда наставлений отца. А в словах его – мудрость. Он хотел, чтобы мы первыми, чуть свет, приходили работать в поле, и тогда всякий, кто пройдёт мимо, первым будет с нами здороваться. Когда хорошо поработаешь целый день и вернёшься домой усталый и голодный, даже чёрствая лепёшка покажется тебе слаще мёда. Тогда и любая постель покажется тебе желанной и приятной, спать будешь сладко, как на пуховике.

На другой день чуть свет братья пошли в поле. Пришли

раньше всех. Идут люди на работу – первыми с ними здороваются, желают доброго

дня, хорошей работы. Целый день братья спин не разгибали, а вечером лепёшка с

чаем показалась им слаще мёда. Потом они заснули на полу и спали как на

пуховиках.

На другой день чуть свет братья пошли в поле. Пришли

раньше всех. Идут люди на работу – первыми с ними здороваются, желают доброго

дня, хорошей работы. Целый день братья спин не разгибали, а вечером лепёшка с

чаем показалась им слаще мёда. Потом они заснули на полу и спали как на

пуховиках.

Так они работали каждый день, а осенью собрали хороший урожай и снова зажили в достатке, вернулось к ним уважение соседей.

Часто вспоминали они о мудрых советах отца.

![]()

![]()

КУКУШКА

В старину было на небе два солнца. И на земле всегда был белый день. Вот тогда кукушку считали первой певуньей.

Сядет кукушка на ветку. Голову гордо поднимет,

хвост расправит, поёт. На всю тайгу разливается. Птицы и звери слушают. Хвалят

кукушку.

Сядет кукушка на ветку. Голову гордо поднимет,

хвост расправит, поёт. На всю тайгу разливается. Птицы и звери слушают. Хвалят

кукушку.

Пришла птицам пора яички откладывать, птенцов

выводить. Птицы заторопились. Таскают мох, траву, ветки. Вьют новые гнёзда.

Готовят теплую постель.

Пришла птицам пора яички откладывать, птенцов

выводить. Птицы заторопились. Таскают мох, траву, ветки. Вьют новые гнёзда.

Готовят теплую постель.

Только кукушка ещё больше важничает. Смеётся над птицами. Песнями по тайге разливается.

Собрались птицы, говорят:

- Как певунья наша жить будет? Как род свой сохранит?..

Услыхала кукушка птичьи речи. Ещё пуще смеётся:

- Вот глупые!.. Неужто думаете заставить меня гнездо вить? Птенцов высиживать?

Птицы сказали:

- Худая голова у этой птицы. Ума в ней меньше, чем у мухи.

Разлетелись птицы по своим гнёздам. А кукушка по-прежнему смеётся. Песни на всю тайгу поет.

Пришла пора кукушке яички откладывать. А

гнезда-то у неё нет. Полетела она к озеру. Видит: между кочек, в камышах утка

на яйцах сидит, высиживает. Кукушка ей говорит:

Пришла пора кукушке яички откладывать. А

гнезда-то у неё нет. Полетела она к озеру. Видит: между кочек, в камышах утка

на яйцах сидит, высиживает. Кукушка ей говорит:

- Эх, милая, сидишь голодная. Слетай покормись. Я твои яички охранять буду…

Утка послушалась. Подлетела кукушка, одно яичко из утиного гнезда выкинула, а своё положила. Вернулась утка, села на яички. Кукушка улетела. Прилетела в поле. Видит куропатка в траве на яичках сидит, старается. Кукушка ей говорит:

- Эко, милая, сидишь голодная. Слетай покормись. Я твои яички охранять стану. Послушалась куропатка, полетела. Кукушка одно яичко из гнезда выбросила, своё положила. Куропатка прилетела. На яички села.

Прилетела кукушка к сухой осине. На ней большое

гнездо. Ворона на яичках сидит, старается. Кукушка ей говорит:

Прилетела кукушка к сухой осине. На ней большое

гнездо. Ворона на яичках сидит, старается. Кукушка ей говорит:

- Эх, милая, сидишь голодная. Слетай покормись. Я твои яички охранять буду… и ворона послушалась, полетела. А кукушка одно яичко из вороньего гнезда выбросила. Свое положила. Ворона прилетела, села на яички.

Утка крякает:

- Кря-кря. Эх вы, мои желтоносые… идёмте к озеру. Плавать, нырять будем!..

Птенцы за ней бегут, крякают. Пришли все к озеру. Утка нырнула – поплыла. Птенцы нырнули – поплыли. Один птенец по берегу бегает. Крылышками хлопает. Воды боится. Утка кричит, сердится:

- Ты чужой! Я тебя утоплю! Плывет утка к берегу, птенца того утопить хочет.

Подлетает кукушка. Птенца с собой берёт.

Куропатка детей по траве ведёт, пикает:

Куропатка детей по траве ведёт, пикает:

- Пи-пи! Эх вы, мои быстроногие… Пойдёмте, по траве побегаем!.. Птенцы бегут за ней, пикают. Один птенец сидит. Крылышками хлопает – на ветку взлететь хочет. Куропатка кричит, сердится:

- Ты чужой! Я тебя насмерть заклюю!.. Бежит

куропатка – птенца того заклевать. Прилетает кукушка. Птенца с собой берёт.

- Ты чужой! Я тебя насмерть заклюю!.. Бежит

куропатка – птенца того заклевать. Прилетает кукушка. Птенца с собой берёт.

Ворона детьми хвалится, каркает:

- Кар-кар-кар! Эх вы, мои чёрненькие…

Смотрит, один птенец не чёрненький. Ворона кричит, сердится:

- Ты чужой! Я тебя насмерть заклюю!.. Ворона клюв разинула, птенца заклевать хочет. Прилетела кукушка. Птенца с собой взяла.

Собрались кукушкины дети. Кукушка хвалится:

- Эх, мои детки! Все вы в меня, красавицу, певунью, уродились… Пусть птицы завидуют!..

Прилетели птицы пение кукушкиных детей слушать. Кукушка своих детей учит:

- Спойте, мои детки, как я пою… Птенец, которого утка вывела, крылышками захлопал, клюв открыл: - Кря!.. Кря!..

Птицы засмеялись. Кукушка опечалилась. Птенец,

которого куропатка вывела, крылышками захлопал, запищал: - Пи-пи-пи!..

Птицы засмеялись. Кукушка опечалилась. Птенец,

которого куропатка вывела, крылышками захлопал, запищал: - Пи-пи-пи!..

Птицы опять засмеялись. Кукушка ещё больше

опечалилась. Смотрит на последнего птенца. На него надеется. Птенец, которого

ворона вывела, крылышками захлопал, открыл клюв: - Кар! Кар!

Птицы опять засмеялись. Кукушка ещё больше

опечалилась. Смотрит на последнего птенца. На него надеется. Птенец, которого

ворона вывела, крылышками захлопал, открыл клюв: - Кар! Кар!

Птицы смеются, над кукушкой потешаются. А она от горя плачет. Птенцам своим говорит, а сама плачет. Слезы на траву капают. Смотрит, дети от нее полетели. Один к утке. Другой к куропатке. Третий к вороне.

От такого несчастья у кукушки горло перехватило. Взлетела она на куст. Клюв открыла. От горя и слёз заикается: - Ку-ку! Ку-ку!

И стала кукушка вечной заикой, печальной кукушкой. Это она о детях печалится. О них стонет, жалобно кукует…

Жила в тайге на дереве серая птичка. Звали её

снегирь. А под деревом жила мышка. Мышка всё лето хлопотала. Собирала себе корм

на зиму. А птичка только пела да летала.

Жила в тайге на дереве серая птичка. Звали её

снегирь. А под деревом жила мышка. Мышка всё лето хлопотала. Собирала себе корм

на зиму. А птичка только пела да летала.

Пришла холодная зима. Мышка забралась в норку. А птичка осталась на дереве. Мышке было тепло, сытно. А снегирю холодно, голодно.

Однажды выглянула мышка из норки. Увидала снегиря, спрашивает:

- Холодно?

- Холодно, - отвечает снегирь. – Плохо одному. Давай, мышка, вместе жить. Сначала у тебя поживём, потом у меня.

Согласилась мышка. Привела снегиря к себе в

норку. Накормила. Стали вместе жить. У мышки было тепло. Корму много. Живёт

снегирь хорошо. Ест вдоволь.

Согласилась мышка. Привела снегиря к себе в

норку. Накормила. Стали вместе жить. У мышки было тепло. Корму много. Живёт

снегирь хорошо. Ест вдоволь.

Так прозимовали.

Пришла весна. У мышки запасы кончились. Говорит она:

- Снегирь, уговор помнишь?

- Помню, - отвечает снегирь.

- Пойдём теперь к тебе жить. Твой корм будем есть.

Нечего делать, согласился снегирь. Выскочил из норки, взлетел на дерево. А мышка внизу осталась. Снегирь говорит:

- Я тебе корм отсюда кидать буду.

А корма-то у него и не было. Начал снегирь с

дерева смолу собирать да мышке бросать. Ест мышка смолу, весь рот залепила.

Рассердилась. Зовёт снегиря:

А корма-то у него и не было. Начал снегирь с

дерева смолу собирать да мышке бросать. Ест мышка смолу, весь рот залепила.

Рассердилась. Зовёт снегиря:

- Снегирь, иди сюда. Я тебе что-то скажу.

Подлетел снегирь к мышке. Она как царапнет его по груди. У снегиря кровь пошла. Грудка покраснела.

Вот почему у снегиря грудь стала красной.

![]()

![]()

ПЕРВАЯ КУКУШКА

Про кукушек так рассказывают. Старики вспоминают.

Жила когда-то бедная Женщина. Мужа её медведь

погубил, осталась она одна с тремя детьми.

Жила когда-то бедная Женщина. Мужа её медведь

погубил, осталась она одна с тремя детьми.

Дети росли непослушными, работать не любили. Пять раз им мать скажет, а они на шестой ничего не сделают. Бегают, играют, всю одежду поизорвут на себе, повымочат – опять матери забота…

Трудно они зимовали. Совсем мать к весне ослабела. Весна пришла, рыбу пошли на реке ловить. Простудилась мать, слегла, заболела. Огнём горит, пить просит:

- Детушки, воды мне принесите!

Не слышат дети, бегают вокруг юрты, друг друга

догоняют, смеются.

Не слышат дети, бегают вокруг юрты, друг друга

догоняют, смеются.

И второй раз мать позвала их, и третий. Не слышат. А потом проголодались, заглянули в дом, видят: мать их весёлку вместо хвоста приладила, крылышки из старых перьев смастерила, лететь собралась.

- Ху-гу, ху-гу! – плачет она. – Улетаю… Улетаю…

Испугались дети:

- Мама, не улетай! Мама, мы сейчас принесём тебе воды!

Но поздно. Взлетела мать над юртой, прокричала:

- Ху-гу! Ху-гу! Из реки теперь пить буду, из озера.

Побежали дети за ней, плачут:

Побежали дети за ней, плачут:

- На, возьми водички! На, мама, водички!

И до сиз пор дети, как увидят Кукушку, воды ей предлагают. Да не может она снова в Женщину превратиться, потому и не вьёт себе гнеда, потому и не растит своих детей – боится, что снова они её в беде оставят.

![]()

![]()

ОТЧЕГО У ЗАЙЦА ДЛИННЫЕ УШИ

Когда появились в лесу звери, был у них

самым старшим большой зверь – лось. Однажды лось с женой своей на лесной поляне

разговаривал. Заяц мимо бежал, разговор их услышал, остановился. Думает:

«Послушаю-ка я, о чём они говорят». Подкрался поближе, спрятался за пенёк,

слушает.

Когда появились в лесу звери, был у них

самым старшим большой зверь – лось. Однажды лось с женой своей на лесной поляне

разговаривал. Заяц мимо бежал, разговор их услышал, остановился. Думает:

«Послушаю-ка я, о чём они говорят». Подкрался поближе, спрятался за пенёк,

слушает.

- Вот, - говорит лось, - есть у меня рога, которые должен я раздать зверям. Но зверей много, а рогов мало. Кому же их дать?

Слушает заяц, думает: «А не плохо бы мне рога получить. Чем я хуже других?»

- Вот кому эти рога дать? – спрашивает жену.

Только хотел заяц рот открыть, а лосиха уже отвечает:

- Эти оленю дай. Защищаться ими будет.

- Ну, хорошо, - говорит лось. – А вот эти, большие, кому?

Только хотела лосиха ответить, а заяц не вытерпел, высунулся из-за пенька и закричал:

- Эти мне, зайцу, дай, большой лось!

- Эти мне, зайцу, дай, большой лось!

- Что ты, братец, - говорит лось. – Куда тебе такие рога? Что ты с ними будешь делать?

- Как куда? Мне рога очень нужны, - говорит заяц. – Я всех своих врагов буду в страхе держать, все будут меня бояться.

- Ну что ж: бери! – сказал лось и дал зайцу рога.

Обрадовался заяц, запрыгал, заплясал, и вдруг

с кедра большая шишка прямо на голову ему свалилась. Как подскочит заяц от

испуга и ну – бежать. Да не тут-то было! Запутался рогами в кустах, выпутаться

не может и визжит от страха.

Обрадовался заяц, запрыгал, заплясал, и вдруг

с кедра большая шишка прямо на голову ему свалилась. Как подскочит заяц от

испуга и ну – бежать. Да не тут-то было! Запутался рогами в кустах, выпутаться

не может и визжит от страха.

А лось с лосихой хохочут, заливаются.

- Нет, брат, - говорит лось. – Ты, я вижу, трусишка, а трусу и самые длинные рога не помогут. Получай-ка ты длинные уши.

Так и остался заяц без рогов, а уши у него выросли длинные-предлинные.

![]()

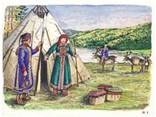

ХАКАСЫ

ХАКАСЫ

Хакасы (самоназвание тадар) – коренное население Республики Хакасия. Проживают также в Тыве, Красноярском крае. Говорят на хакасском языке тюркской группы алтайской семьи. Письменность на основе русской графики. Большая часть хакасов придерживается традиционных верований.

Ближе всего к хакасам по происхождению чулымцы. В 1920-е годы было решено записать коренное население Чулыма хакасами, поскольку они являлись наиболее близким по языку и культуре народом (хотя сам народ не считает себя хакасами). Но до сих пор чулымские тюрки официально (по документам и в паспортах) именуются хакасами.

![]()

ЛЯГУШКА И ЖУРАВЛЬ

|

Шла однажды Лягушка к себе домой и устала.

Ноги у неё заболели, проголодалась она.

Совсем из сил выбилась и тут Журавля

увидела, он вкусную пищу ел. Не выдержала Лягушка, жалобно попросила:

- Дай мне, Журавль, твоей еды попробовать. Я тебя никогда не забуду.

- Ешь, сколько хочешь, - Журавль отвечает. Он добрый был.

Съела Лягушка всё, что у

Журавля было. Смотрит Журавль: у Лягушки на ногах живого места нет, одни косточки

остались. Пожалел он её:

Съела Лягушка всё, что у

Журавля было. Смотрит Журавль: у Лягушки на ногах живого места нет, одни косточки

остались. Пожалел он её:

- Где это тебе так

досталось?

- Где это тебе так

досталось?

- И не говори! Вытащила я Муравья из воды, он меня в гости позвал. Пошла я к нему, а на меня как накинется весь муравейник, как начали кусать. Еле спаслась. Видишь, что с моими ногами. Вот так они мне за добро отплатили. Я не такая. Пойдём ко мне, я тебя хорошо угощу.

И повела Лягушка Журавля к себе. Добрались они до болота, Лягушка и говорит:

- Оглянись-ка, Журавль. Кто-то идёт, однако.

Журавль обернулся, а Лягушка бултых в воду, и

след её простыл. Ждал-пождал Журавль, да так и не дождался. Вот, думает, какая

неблагодарная. Сама про Муравья рассказала, а чем она лучше его? Проклял он

Лягушку: «Быть тебе вечно с костлявыми ногами и никогда из болота не выходить».

Журавль обернулся, а Лягушка бултых в воду, и

след её простыл. Ждал-пождал Журавль, да так и не дождался. Вот, думает, какая

неблагодарная. Сама про Муравья рассказала, а чем она лучше его? Проклял он

Лягушку: «Быть тебе вечно с костлявыми ногами и никогда из болота не выходить».

С тех пор Лягушка живёт в болоте и боится Журавля. А Журавль обиду помнит, не может ей обмана простить. Стоит ему увидеть Лягушку, как тут же поймает её и съест. Муравьёв Лягушка тоже боится и на сухое место никогда не выходит.

![]()

СЕЛЬКУПЫ

СЕЛЬКУПЫ

Селькупы

(самоназвание селькуп, шолькуп). Живут в Красноселькупском районе

Ямало-Ненецкого автономного округа и других районах Тюменской области, в

Каргасокском, Парабельском, Верхнекетском, Колпашевском районах Томской

области, небольшая группа в Туруханском районе Красноярского края.

Селькупы

(самоназвание селькуп, шолькуп). Живут в Красноселькупском районе

Ямало-Ненецкого автономного округа и других районах Тюменской области, в

Каргасокском, Парабельском, Верхнекетском, Колпашевском районах Томской

области, небольшая группа в Туруханском районе Красноярского края.

Селькупы - древнейшие обитатели приобской тайги, называемой Нарымом - народ, изученный не до конца. Язык - самодийский, близкий к ненецкому и родственный угро-финским языкам. Распространён также русский язык. В культуре селькупов много архаичного и загадочного, некоторые её черты уводят далеко на юг, вплоть до Шумера. Таёжные рыболовы и охотники, селькупы знали земледелие, ткачество из конопли и крапивы, металлообработку, были прекрасными воинами.

![]()

БОГАТЫРЬ УНЯНЫ

Жила

старушка с соседями. По вечерам играли, пели песни старинные. Молодёжь не

слушалась старушку, не верили ей. Старушка говорит: «Хватит играть по ночам,

кто-то летит к нам, птица какая-то, может съесть». Дети не верят ей, говорят,

что болтаешь? Продолжают играть по ночам. На следующий день она опять говорит:

«Девять дней осталось». Они не верят. На третьи сутки повторяется всё. Дети

продолжают играть. Потом опять она говорит: «Через семь дней прилетит и съест».

Остаётся шесть дней. Птица так близко, уже с шумом летит, слышно. Остаётся уже

четыре дня. Уже близко слышно. Дети всё играют. Осталось три дня, а дети не

угомонились. Два дня остаётся, старушка всё уговаривает.

Жила

старушка с соседями. По вечерам играли, пели песни старинные. Молодёжь не

слушалась старушку, не верили ей. Старушка говорит: «Хватит играть по ночам,

кто-то летит к нам, птица какая-то, может съесть». Дети не верят ей, говорят,

что болтаешь? Продолжают играть по ночам. На следующий день она опять говорит:

«Девять дней осталось». Они не верят. На третьи сутки повторяется всё. Дети

продолжают играть. Потом опять она говорит: «Через семь дней прилетит и съест».

Остаётся шесть дней. Птица так близко, уже с шумом летит, слышно. Остаётся уже

четыре дня. Уже близко слышно. Дети всё играют. Осталось три дня, а дети не

угомонились. Два дня остаётся, старушка всё уговаривает.

Остался

один день. Прилетела птица, съела и детей, и весь род. Одна бабка накрылась

огромным котлом и осталась одна в живых. Скучно одной. Осень. Птицы полетели.

Сначала утки, потом гуси. Бабка нашла гусиное перо, положили в люльку, стала

качать. Пёрышко заплакало и превратилось в мальчика.

Остался

один день. Прилетела птица, съела и детей, и весь род. Одна бабка накрылась

огромным котлом и осталась одна в живых. Скучно одной. Осень. Птицы полетели.

Сначала утки, потом гуси. Бабка нашла гусиное перо, положили в люльку, стала

качать. Пёрышко заплакало и превратилось в мальчика.

Бабка его вырастила, тот спрашивает, где все люди. Бабка отвечает, что птица всех съела. Тогда он спрашивает, а были ли кузницы? Она говорит: «Были». – «А куда ты положила?» - «Запрятала». – «А была ли подкова или топор, чтобы перековать?» Она всё принесла, рассказала. Он говорит: «Скую железные крылья». Сделал. Поднялся, спрашивает: «На такой высоте летала птица?». Бабка говорит: «Нет, выше». Спустился в кузницу, перековал крылья. Опять поднялся. Уже выше. Спрашивает: «На такой высоте?» Уже еле слышно его, так высоко. Она отвечает: «Нет, выше». Снова перековал. В третий раз поднялся. Бабка говорит: «Вот теперь хорошо».

Она

ему рассказала, куда птица улетела, он туда отправился. На первой стоянке жила

первая жена той птицы. Парень спрашивает: «Когда прилетит твой муж?» Она

говорит: «Зачем спрашиваешь его, он больше тебя, тебя победит». А Уняны, когда

на сучок садился, своими железными крыльями его обломил. И понял, что он

сильнее той птицы. Дальше полетел. На второй стоянке вторая жена живёт. Она

больше, чем первая знает. Тоже сел на огромное дерево, переломил сучок. Спрашивает:

«Когда прилетит домой муж?» Она отвечает: «Тебе ли спрашивать моего мужа, когда

он в несколько раз больше тебя». Полетел к третьей жене. А птица у неё живёт.

Уняны вызывает её биться. Птица отвечает: «Сильно низко летаешь, да и сам

маленький. Подожди, я сейчас поем, тогда». Уняны подождал. Опять вызывает: «Быстрее,

- говорит, - ешь». – «Подожди, одеваться буду». Пока тот одевался, Уняны опять

его торопит. Поднялись в воздух, птица говорит: «Полетим над озером, там будем

биться». Начали набирать высоту над озером. У птицы голова закружилась.

Говорит: «Сколько можно, давай здесь биться». Уняны разрезал железными крыльями

ей живот, все, кого она проглотила, оттуда посыпались. Искупались в озере,

снова живыми стали.

Она

ему рассказала, куда птица улетела, он туда отправился. На первой стоянке жила

первая жена той птицы. Парень спрашивает: «Когда прилетит твой муж?» Она

говорит: «Зачем спрашиваешь его, он больше тебя, тебя победит». А Уняны, когда

на сучок садился, своими железными крыльями его обломил. И понял, что он

сильнее той птицы. Дальше полетел. На второй стоянке вторая жена живёт. Она

больше, чем первая знает. Тоже сел на огромное дерево, переломил сучок. Спрашивает:

«Когда прилетит домой муж?» Она отвечает: «Тебе ли спрашивать моего мужа, когда

он в несколько раз больше тебя». Полетел к третьей жене. А птица у неё живёт.

Уняны вызывает её биться. Птица отвечает: «Сильно низко летаешь, да и сам

маленький. Подожди, я сейчас поем, тогда». Уняны подождал. Опять вызывает: «Быстрее,

- говорит, - ешь». – «Подожди, одеваться буду». Пока тот одевался, Уняны опять

его торопит. Поднялись в воздух, птица говорит: «Полетим над озером, там будем

биться». Начали набирать высоту над озером. У птицы голова закружилась.

Говорит: «Сколько можно, давай здесь биться». Уняны разрезал железными крыльями

ей живот, все, кого она проглотила, оттуда посыпались. Искупались в озере,

снова живыми стали.

Остались ещё

два сына птицы, старший и младший. Старший говорит: «Подожди, сейчас я поем,