Рекомендации педагогам для работы с учащимися девиантного поведения

«Чтобы заразить детей добротой, мы сами должны чувствовать тепло в своей душе. Чтобы учить детей светлым, бодрым настроением, мы должны сами чувствовать себя бодрыми. Чтобы внушить детям хорошие стремления, мы сами должны их чувствовать в себе. Чтобы воспитать человека, надо самому чувствовать себя человеком в лучшем смысле этого слова».

Василий Порфирьевич Вахтеров

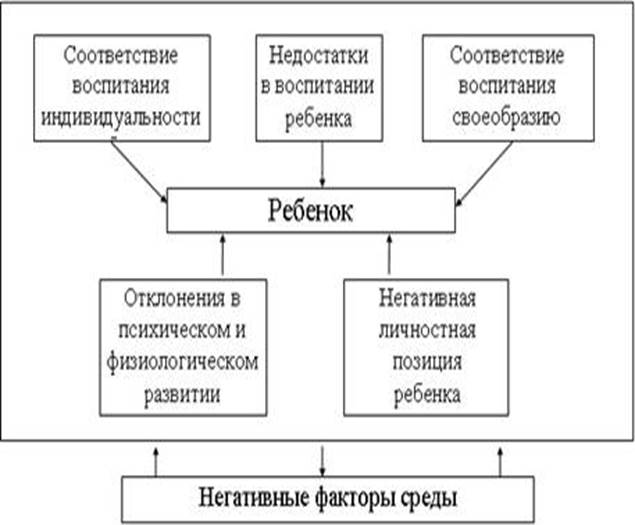

Девиантное (от англ. — отклонение) поведение — это общее название для различных нарушений правил поведения. Девиантным обычно называют поведение школьников, вызванное неспецифическими (т. е. не врожденными) факторами. Сюда относятся нарушения дисциплины, хулиганские поступки. Они чаше всего обусловлены ситуацией, детской готовностью их совершить или психическими расстройствами.

Девиантное поведение — это трудности развития ребенка. У детей с нарушением интеллекта девиантное поведение встречается чаще, чем у нормально развивающихся школьников. Особенности психического развития умственно отсталых школьников затрудняют усвоение нравственных понятий, развитие и установление нравственно приемлемых отношений, что и ведет впоследствии к возникновению трудностей в поведении.

Во всех случаях отклоняющегося поведения отмечается нарастание эмоциональной напряженности. Оно характеризуется выходом за нормальные пределы чувств, эмоций, переживаний детей. Напряженность ведет к потере чувства реальности, снижению самоконтроля, неспособности правильно оценивать свое поведение. Под влиянием разбушевавшихся эмоций воспитанник перестает контролировать свои поступки, способен на безрассудные действия. Ему ничего не стоит нагрубить, ударить, что-то сломать. А чем еще может ответить незащищенный, слабый человек на ухудшение условий, как не изменением своего поведения? Таким образом, девиантное поведение — это изменение реакции умственно отсталого ребенка на неприемлемую для него ситуацию.

Девиантное поведение можно рассмотреть также как результат неправильного, недостаточного воспитания.

Ребенок брошен на произвол судьбы. Им никто не занимается. Воспитания по сути никакого нет. Дитя стихийно наследует то, что оно видит в окружающей жизни, — в равной мере и плохое, и хорошее. Но хорошего, к сожалению, меньше.

Во взрослую жизнь такой ребенок входит, впитав все пороки. Его поведение неизбежно будет отклоняющимся от нормы, потому что другого поведения такой ребенок не знает, никто никогда не учил его, как должен вести себя нормальный человек.

В какие же сложные ситуации попадает ребенок с нарушением интеллекта, что особенно травмирует его? Это прежде всего обиды, часто повторяющиеся, оскорбляющие самолюбие, насмешки над ним самим, непринятие в игру или компанию, конфликтная ситуация в семье (родители заняты выяснением отношений и не обращают внимания, что ребенок на это очень болезненно реагирует), все случаи депривации и многие другие причины.

Девиантное поведение опасно не нарушениями дисциплины. Даже самые значительные нарушения порядка можно пережить. Дело в последствиях. Отклоняющееся поведение очень существенно влияет на формирование характера, который определяет всю будущую жизнь человека. Если такое поведение вовремя не остановить и не подправить, то общество получит неуравновешенного, морально незрелого, подверженного различным влияниям, без жизненных принципов и нравственного стержня, слабого, неврастенического человека. Вот почему коррекция поведения не благое пожелание, а жизненная необходимость, к которой нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью.

Появление всех нездоровых наклонностей следует замечать и предупреждать в детском возрасте. Если время упущено, сензитивный период прошел, то результат исправления будет незначительный. Опасно, безнравственно и бесчеловечно закрывать глаза на то, что в будущем может испортить жизнь человеку. Ребенок не виноват в том, каким его вырастили. Нужны спокойствие, выдержка, твердость, терпение, настойчивость, обязательно спокойный тон, доброжелательность, аргументированность, если мы взяли ответственность за будущее человека. Уходить от трудностей, бросать ребенка на произвол судьбы безнравственно и преступно. Без помощи взрослых ребенок не поймет, что калечит свою будущую жизнь, уродует судьбу.

Общество предъявляет к ребенку как будущему своему члену вполне определенные нормы и требования. Их нужно научиться соблюдать. А к этому пока есть только два пути: или устроить так, чтобы ребенок сам захотел выполнить ту или иную норму поведения, или заставить его. Первый путь предпочтительнее, но и труднее. Второй легче, но опаснее: действие по принуждению исчезает вместе с действием самого принуждения. Будет ли ребенок соблюдать нормы без этого — неизвестно. Третий путь тоже открыт. Он быстрый и эффективный. Но требует большого педагогического мастерства, любви к детям, интереса к их жизни. Можем назвать его просто — реалистическим воспитанием, а можем и профессионально — сочетанием самостоятельности, инициативы ребенка с требовательностью и помощью ему

Он рассчитан на то, чтобы сделать выполнение социальных норм более привлекательным для ребенка, чем стремление действовать по непосредственному побуждению. В этих случаях нежелательная потребность будет не просто подавляться, а побеждаться изнутри другим, более сильным положительным мотивом. В качестве такого мотива может выступать стремление школьника к одобрению взрослого, желание сделать приятное другому человеку.

Главным направлением педагогической деятельности по профилактике девиантного поведения на всех возрастных уровнях следует считать укрепление и закаливание нервной системы ребенка, спокойный, без раздражительности тон в обращении с ним, тактичное внушение, стимулирование развития творческих сил и инициативы. Коррекция состоит в разумных ограничениях, правильной организации жизни, деятельности, создании здоровой атмосферы, спокойной требовательности, устранении избыточного внимания, включении в коллектив, приучении ребенка ограничивать свои желания, считаться с мнением и интересами других людей.

Так как количество детей, требующих внимания со стороны педагогов, социально-психологической службы с каждым годом растет, этому вопросу в школе должно уделяться пристальное внимание. При планировании воспитательной работы одним из основных направлений деятельности школы должна считаться организация работы по сопровождению детей с отклонениями в поведении.

ПАМЯТКА № 1

Кого можно считать трудным подростком

Трудные дети – это здоровые в физическом и психическом отношении дети, проявляющие сопротивление воспитанию вследствие наличия значительных по степени устойчивости и разнообразных по форме проявления отклонений в нравственном развитии и поведении, обусловленных недостатками

ПАМЯТКА № 2

Признаки трудных детей

Педагогическая реабилитация (выводы относительно причин отклоняющего поведения и возможные пути их устранения).

ПАМЯТКА

№ 3.

Советы классному руководителю

Практические рекомендации

«Как вести себя с обучающимися девиантного поведения»

Памятка № 1

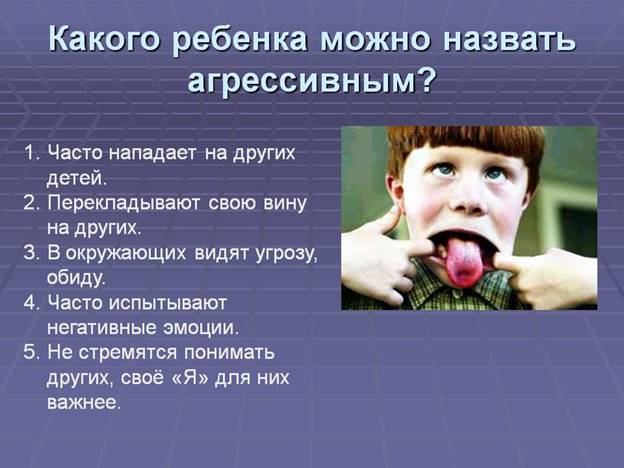

Как вести себя с агрессивным обучающимся?

Памятка № 2

Как вести себя с нервным обучающимся

Памятка № 3

Как вести себя с конфликтным обучающимся

Памятка № 4

Как вести себя с гиперактивным обучающимся

Памятка № 5

Как вести себя с невнимательным обучающимся

Памятка № 6

Помните, что ребенка учит то, что его окружает.

Работа с учащимися группы социального риска

Памятка классному руководителю по работе с «трудными» подростками

1. Завести тетрадь-карточку на трудновоспитуемого подростка. Вести дневник психолого-педагогических наблюдений.

2 Ежедневно следить за посещаемостью занятий «трудными» подростками.

3. Совместно с учителями-предметниками постоянно держать на контроле вопрос успеваемости подростков.

4. Ставить в известность родителей о пропусках занятий в тот же день.

5. Строго следить за выставлением оценок в дневник.

6. Ежедневно встречаться с подростками.

7. Каждую четверть заслушивать «трудных» подростков и их родителей на заседаниях классных родительских комитетов. При необходимости приглашать на Совет по профилактике правонарушений.

8. Не подчеркивать проступки, воспитывать на положительных примерах.

9. Вовлекать в трудовую деятельность, серьезные дела, исполнение общественных поручений.

10.Не использовать нравоучений. В перевоспитании решающим является личный пример учителя, внимание к ребенку, умение радоваться успехам ребенка.

11.Посещать «трудного» учащегося на дому.

12.Совместно с родителями преодолевать трудности в воспитании ребенка.

13.Организовывать интересную жизнь коллектива, в которой учится «трудный» подросток.

14.Предупредить возможность неправильных действий детей.

15.Обучать детей методам самовоспитания.

16.Индивидуальное шефство.

17.Вовлекать подростка в кружки, секции, общественную жизнь класса и школы.

18.Поддерживать тесную связь с органами правопорядка.

Модель работы с трудными учащимися

1.Посещение на дому.

2. Составление психолого-педагогической характеристики на трудного учащегося.

3. Меры по предупреждению и преодолению запущенности в учебе.

4. Связь с тренерами, руководителями кружков, учителями, семьями «трудных» учащихся, психологом, социальным педагогом.

5. Контроль за занятостью данных учащихся в общественной жизни класса, школы.

Организация социологического мониторинга по направлениям:

-занятость подростков в свободное от занятий время;

-диагностика нравственных приоритетов;

-изучение учебной мотивации и отношения к учебным предметам

Выпуск стенгазет, пропагандирующих здоровый образ жизни

Привлечение учащихся, которые находятся на контроле, к работе в классе.

Организация и проведение:

-Месячника правовых знаний;

-Акции;

-Дней здоровья;

-Дней профилактики;

Участие в конкурсах методических материалов из опыта работы,

Участие в педсоветах, совещаниях.

По профилактике безнадзорности и преступности проводить следующую работу:

1. Индивидуальные беседы со школьниками, поступающими в 1 класс, и их родителями.

2. Приобщение детей к творческим делам класса, школы, вовлечение в кружки, секции.

3. Тестирование, анкетирование, вовлечение в трудовые деятельность

4. Родительский всеобуч

5. Диагностика проблемных детей.

6. Индивидуальные консультации с проблемными детьми по запросам родителей.

7.Классные часы по проблеме профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения, правовой культуре.

8. Участие в школьных и городских спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах.

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ

по профилактике конфликтов

1. Помните, что конфликты гораздо легче предупредить, чем завершить. Чем острее и длительнее конфликт, тем труднее его закончить. Учитесь защищать свои законные интересы без конфликтов.

2. Никогда не превращайте учеников в инструмент борьбы с администрацией школы, другими учителями, родителями школьников. Таким способом вы и своих целей не добьетесь, и мнение о себе коллег и учеников испортите.

3. Постоянно учитесь контролировать свои негативные эмоции. В процессе общения такие эмоции выполняют отрицательные функции:

• оказывают разрушающее влияние на здоровье того, кто злится;

• ухудшают качество мышления;

• снижают объективность оценки окружающих;

• по закону эмоционального заражения вызывают ответную неприязнь у партнера по общению.

4. Никогда не выясняйте отношения с администрацией школы, коллегами и родителями школьников в присутствии учеников.

5. Не стремитесь радикально, быстро, «лобовыми» методами переделывать учеников. Перевоспитание и воспитание школьника — процесс длительный, требующий от учителя терпения, ума, такта и осторожности.

6. Оценивая результаты учебы и поведение школьника, всегда сначала обращайте внимание на то, что ему удалось сделать и чего достичь. Только после этого уместно и менее конфликтно сказать о недостатках ученика. Опора на положительное в обучении и воспитании учащихся, во-первых, позволяет повысить эффективность работы учителя, во-вторых, способствует профилактике конфликтов между педагогом и школьниками.

7. Никогда на своих уроках не давайте негативных оценок деятельности и личности других учителей, администрации школы, родителей.

8. Помните, что хорошие взаимоотношения с окружающими представляют собой не только самостоятельную, но и большую общественную ценность. Говорят, что хороший человек — не профессия. Это верно. Однако, если учитель-профессионал конфликтен, такой недостаток вполне сопоставим с достоинством, связанным с хорошим знанием предмета.

9. Постоянно учитесь без каких-либо условий любить или, по крайней мере, уважать всех, начиная с себя. Детей в школе любить или уважать все же гораздо легче, чем взрослых людей. Ведь дети успели принести намного меньше ущерба окружающим и обществу по сравнению со взрослыми.

10. По своему социально-психологическому статусу вы всегда выше любого ученика. Однако не стоит злоупотреблять своим учительским авторитетом.

Лучше старайтесь поддерживать авторитет, повышая качество преподавания и создавая высоконравственную атмосферу в классе.

11. Во все времена у всех народов сложно было жить без чувства юмора. Смех способен предотвратить многие конфликты. В современной России, тем более в общеобразовательной школе, без чувства юмора вообще прожить невозможно. Учитель без чувства юмора ограничено профессионально пригоден.

12. Расширяйте пространственные границы своего мировосприятия. Живите не только в доме, на приусадебном участке, в школе, но и в Солнечной системе. Изучите учебник по астрономии. И жизнь станет гораздо интереснее, и конфликтов будет намного меньше.

13. Расширяйте временные границы мировосприятия. Изучайте не только историю жизни своих предков, но и историю родной деревни, России, человечества, развития жизни на Земле. Все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, уже много раз были у других людей. Они как-то с этими трудностями справились. Значит, справитесь и вы. Жизнь коротка. Тратить ее на конфликты неочень-то умно.

14. Расширяйте вероятностные границы мировосприятия. Прогнозируйте развитие всех значимых событий. Чем точнее прогноз, тем легче жить. Всегда прогнозируйте наилучший, наихудший и наиболее вероятный варианты развития событий.

15. Расширяйте содержательные границы мировосприятия. Стремитесь понять движущие силы событий. В любом возрасте необходимо расширять кругозор, развивать ум. Помните: чем больше знаешь, тем крепче спишь.

Памятка

для педагога по профилактике суицидального поведения подростков

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя

жизни). Влечение к смерти – не что иное, как попытка разрешить жизненные

трудности путем ухода из самой жизни. Для юношеского возраста это особенно

характерно. Поэтому наиболее важным аспектом по профилактике суицидального

поведения у подростков заключается в контакте лицом к лицу с отчаявшимся

человеком и оказании ему эмоциональной поддержки и сочувствия в социальном или

психологическом кризисе.

Если вы обнаружили вышеперечисленные признаки,

действуйте следующим образом:

1. Задавайте вопросы

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, например:

«С каких пор вы считаете свою жизнь столь безнадежной?

Kак вы думаете, почему у вас появились эти чувства?

Есть ли у вас конкретные соображения о том, каким образом покончить с собой?

Если вы раньше размышляли о самоубийстве, что вас останавливало?»

Ваше согласие выслушать и обсудить то, чем хотят поделиться с вами, будет

большим облегчением для отчаявшегося человека, который испытывает боязнь, что

вы его осудите, и готов к тому, чтобы уйти.

2. Предложите конструктивные подходы

Попросите поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, еще не

приходили ему в голову.

«Вы все-таки взволнованы. Может, если вы поделитесь своими проблемами со мной,

я постараюсь понять вас».

3. Вселяйте надежду

Надежда помогает человеку выйти из поглощенности мыслями о самоубийстве.

4. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска Оставайтесь

с ним как можно дольше или попросите кого-нибудь побыть с ним, пока не

разрешится кризис или не прибудет помощь

5. Обратитесь за помощью к специалистам

Суициденты имеют суженное поле зрения, своеобразное туннельное сознание. Их

разум не в состоянии восстановить полную картину того, как следует разрешать

непереносимые проблемы.

Содержание:

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.