Русское православное военное духовенство в 1914-1918 гг.

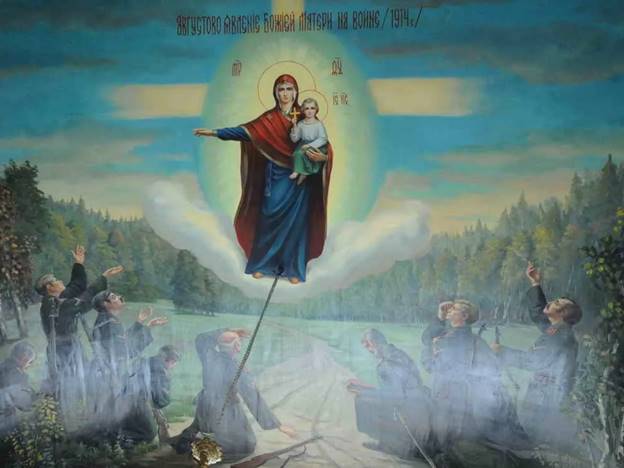

О наступающих трагических временах в России предупреждала Пресвятая Богородица, своим явлением в 1914 г., на второй месяц войны. Она явилась русским войскам под городом Августов в Восточной Польше. На левой руке Пречистая держала Богомладенца, правой указывала на запад, как будто предостерегала: оттуда идет опасность смертельная, там будут для русского воинства жертвы неимоверные. Явлению Божией Матери посвящена икона, которая называется «Августовская победа» (празднование 1(14) сентября). Икона подтверждает Божию помощь и символизирует великую роль Русской Православной Церкви в трагические для России времена.

Икона Божией Матери «Августовская Победа» - одна из самых редких и самых таинственных Богородичных Икон. Название Иконы восходит к названию города Августов, близ которого произошло чудесное явление, но также оно нам напоминает и о времени явления - 31 Августа 1914 года. Само же слово «Август», как известно, обозначает один из титулов Императора - «Августейший». Таким образом, название Иконы духовно обозначает эту победу - «Царская». Во время Первой мировой войны, в 1915 году, в Августовских лесах на территории Польши, Русская 10 Армия под командованием генерала Ф.В. Сиверса, попала в окружение. Надежд на спасение было мало. Русскому воинству предстоял или унизительный плен, или геройская гибель. И вот в одну из ночей Русские воины увидели в Небе явление Сияющего Креста, а перед Ним - Сама Царица Небесная, Которая в левой Руке держала Богомладенца Христа, а правой - указывала на Запад. Сотни бойцов в благоговении опустились на колени. Явления сподобились видеть, по крайней мере, воины, находившиеся близ города Мариамполя Сувалкинской губернии. Ныне это территория Польской Республики, Белостоцкое воеводство. Это были кирасиры Его Величества Царскосельского полка, находившиеся к востоку, другие - донские казаки, стоявшие в лесном массиве. По свидетельству многих очевидцев, все солдаты и офицеры во время явления Царицы Небесной в необычном сиянии в виде Креста, с Богомладенцем Иисусом Христом на руках, опустились на колени и так и стояли, пока в ночном звездном Небе была видна Богородица. Правая рука Пречистой указывала на Запад - предвещая победу Русскому Воинству (что свершилось только во Вторую Мировую войну 1941-1945 годов). Весть о чудесном явлении разнеслась по войскам и укрепила боевой дух наших воинов. Вскоре, 20 сентября, была одержана победа в сражении под городом Августом. Потому и сохранилось в традиции именовать икону «Знамение Августовской Победы» или «Августовское Явление». Конечно, Святой Государь Николай вскоре узнал о Явлении Пречистой. По Его Державному повелению были напечатаны огромным тиражом армейские памятки с изображением Явления и кратким поясняющим текстом. Святитель Макарий Московский-Невский благословил писать Иконы. Святейший Синод утвердил это почитание.

Патриотический подъем, охвативший Россию более ста лет назад, в августе 1914 года, - хрестоматийная истина. Являясь частью общества, не осталась в стороне от этого и Церковь. Святейший Правительствующий Синод призвал российских подданных бодро и смело идти на войну. «Воодушевление большое», - писал тогда же епископ Пермский Андроник (Никольский). Воодушевление оборачивалось многолюдными крестными ходами, повышенный энтузиазм отмечался среди всего духовенства. Один дьякон из Богоявленского собора города Вятки добровольно поступил в действующую армию. Другой клирик, протоиерей Налимов, который был избран ректором Петроградской духовной академии, поработав на высоком посту лишь несколько месяцев, предпочел уйти на фронт - служить полковым священником. Священников в армии не хватало, ведь мобилизовали миллионы христолюбивых воинов, как выражались в начале войны. Мобилизованные солдаты получали церковное благословение еще до прибытия на фронт: для них служились молебны, произносились ободряющие речи, шла раздача крестиков. На священнические должности в армии добровольно поступило и несколько архиереев. Один из них - епископ Трифон (Туркестанов) - принадлежал к княжескому роду. С 1914 по 1916 год он служил полковым священником и одновременно дивизионным благочинным. Обстоятельства службы священника в боевых условиях поясняют отрывки из его дневника: «Церковь пробита. Разрыв шрапнели в нескольких шагах… Ночью наша тяжелая артиллерия так стучала, что комната трещала от ударов…»

Основанный Петром I институт военного духовенства достиг максимальных масштабов именно в Первую мировую войну, когда свыше 5 тыс. человек испытали службу полковых, госпитальных, судовых и других военных священников. Священнослужители прифронтовых епархий, такие как архиепископ Виленский Тихон (Белавин), будущий Патриарх, играли особую роль. Освящать лазареты, навещать тяжелораненых, морально поддерживать беженцев, совершать панихиды по убитым - все это стало привычным делом для архиепископа Тихона в то время. Возникло ощущение, что духовенство обрело существенное влияние на народ. Но эта ситуация вскоре изменилась. Мало кто мог предположить, что скоро, уже во втором десятилетии века, в результате революционных преобразований Русская Православная Церковь будет почти уничтожена. В начале столетия, при численности населения России 147 млн чел., более 83 млн чел. причисляли себя к православному вероисповеданию. Причем эта цифра год от года росла, и в 1907 г. составляла уже 92 млн. К 1901 г. в России насчитывалось 63 епархии, более 500 мужских и более 300 женских монастырей, численность монашествующих - 58 тыс. чел., а белого духовенства более 100 тыс. чел.

В первые дни войны патриотическая уверенность в непременной победе России оказались настолько сильными, что появилась надежда о скором освобождении Константинополя от турок; позже, в результате победоносного наступления русской армии, они нашли отражение даже в серьезных обсуждениях в Синоде. Но уже в последние дни мира, в ожидании войны, было ясно и то, что для успешных действий Церкви в новой ситуации потребуется ряд неотложных преобразований. Все русское духовенство поддержало царя с первого дня войны, названной Великой. В этот день Святейшим Синодом в Казанском соборе было совершено всенощное молебствие о даровании победы российскому воинству, после чего состоялось синодальное заседание. С необычайной серьезностью, в предчувствии совершенной исключительности события, церковное руководство осознало необходимость выхода за привычные рамки, в которые обычно укладывались в соответственных случаях синодальные распоряжения. В прежние войны военное духовенство заранее не разрабатывало специального плана служения в условиях боевых действий. Каждый священник обычно руководствовался личным усмотрением. На фронтах деятельность духовенства сводилась к совершению молебнов, панихид и иногда Литургий, отпеванию умерших, напутствию больных и умирающих. Многие священники (по воспоминаниям современников) плохо представляли, где им быть - на передовой, в перевязочном пункте или в обозе. Даже протопресвитер военного и морского духовенства во время русско-японской войны не появлялся на театре военных действий. Как вспоминал протопресвитер Георгий Шавельский, ставший последним протопресвитером русской армии и флота, «единственным руководством для священников на войне служило Высочайше утвержденное положение об управлении войск в военное время. Но оно не предусматривало всех обязанностей священника, а тем более возможностей для его работы на бранном поле. Иногда же своею краткостью оно сбивало с толку не только рядовых священников, но и начальствующих лиц. Присланный из Иркутской епархии священник Попов явился в госпиталь, согласно положению, с епитрахилью, дароносицей, крестом и кадилом, но без антиминса и полного священнического облачения. Когда благочестивый главный врач госпиталя попросил его отслужить Литургию, он ответил, что у него нет принадлежностей для этого, да он и не обязан совершать Литургии: согласно положению, его дело - напутствовать и хоронить. Когда в 1904 году благочинный 9-й Сибирской дивизии потребовал от подчиненных ему госпитальных священников, чтобы они обзавелись антиминсами и совершали Литургии, его начальник - главный священник Манчжурской армии, прот. С. А. Голубев возразил ему: “Госпитальному священнику антиминса не полагается”. А между тем, где же на войне служить Литургии, как не в госпиталях?»

Но служба у всех полковых священников была тяжела и опасна. Требовалось подчиняться двум властям - церковной и военной: трения могли возникнуть с обеими. На капелланов возлагалась огромная нагрузка: не только совершать богослужения и обряды, погребать умерших, ободрять воинов и проповедовать высокие истины, но и помогать медикам в перевязке увечных, следить за своевременным подбором раненых и убитых, иметь попечение о порядке на воинских кладбищах, слать утешительные письма родственникам убитых, учить рядовых грамоте, создавать общества помощи семьям жертв войны, готовить отчеты о моральном состоянии воинских подразделений. Требовалось также поддерживать раненых. Обязанности эти выполнялись и в боевой обстановке, буквально под свист пуль. Читая письма и телеграммы капелланов, встречаешь отчеты, вроде такого: «Несмотря на канонаду, причастил свыше тысячи солдат».

В 1914 г. активизировались все формы церковной жизни. Принятое в июле 1914 г. Святейшим Синодом постановление за № 6502 совершенно выходило из прежних рамок и являлось патриотическим актом высокой важности, заключающим в себе общие и деловые директивы для всего непризванного к оружию православного населения в патриотической его деятельности во время войны. Молитва к Богу о помощи теперь составляла, бесспорно, первое дело Церкви. Предписывалось совершать моления Господу Богу о даровании победы христолюбивому российскому воинству, свершаемое во время брани с супостатом, с коленопреклонением, по чину, напечатанному в Последовании молебных пений, с произнесением при этом пастырского поучения, а затем приносить Господу Богу в церквах повседневные молитвы о победе над врагом. Это предписание было напечатано в «Церковных ведомостях» и его приложениях. Таким образом, Церкви, являвшейся одним из важнейших факторов в строении государства, предписывалось взять на себя в максимальной степени инициативу организации содействия Отечеству

в великом для Родины деле победы над врагом. Святейший Синод призывал монастыри, церкви и православную паству к пожертвованиям на врачевание раненых и больных воинов, на вспомоществование семьям лиц, призванных на войну; предписывалось установить во всех церквах особые кружки для сбора пожертвований в пользу Красного Креста и семейств, пострадавших от войны. Монастыри, общины и другие духовные учреждения были призваны

подготовить помещения под госпитали и к содержанию их. Боголюбивые люди были призваны Церковью к пожертвованию собственных сил и средств на благополучную работу этих медицинских учреждений. На призыв к христианской любви «во имя облегчения печали и улучшения материального положения семей воинов, ушедших на фронт», откликнулась вся Россия. Призыв к патриотической проповеди казался естественным и не требовал, разумеется, детальных пояснений.

Бедствия войны вынуждали Церковь развивать социальное служение. Архиепископ Никон (Рождественский) писал: «Мы переживаем дни, когда заповедь о милосердии… должна исполняться во всей ее широте и глубине». Дела милосердия и вправду развертывались. Церковные школы, прочие здания освобождались под беженцев. Принимали потерявших кров и монахи. Раненых тоже устраивали. Больницы для них размещались в лучших церковных зданиях. «Чудный зал в епархиальном доме (в Новгороде) обращен в лазарет на 70 раненых», - свидетельствовал в 1915 году архиепископ Арсений (Стадницкий). Еще больше раненых - 180 - принял епархиальный лазарет в Кишиневе. Гостеприимство раненым оказала и церковная Тверь. Те из них, что были покрепче, посещали богослужения в семинарском храме. Однако, вспоминал митрополит Вениамин (Федченков), «особенного усердия к молитве» не было. «Чтения», которые устраивало для калек духовенство, воспринимались спокойно, если не равнодушно. Более того, безбожие распространялось всюду.

В это же время состоялся единственный в предреволюционной России Съезд военного духовенства, который затронул вопросы: об инструкциях военному священнику; богослужебные; катехизации; библиотечной деятельности; миссионерской деятельности; правовой деятельности (о суде); благотворительной деятельности; о борьбе с алкоголизмом и воспитании заключенных. Таким образом, на Великую войну священники направились со строго разработанной съездом инструкцией. Надо отметить, что эта инструкция не была результатом кабинетной деятельности, она отражала предшествующий опыт и наблюдения за всеми возможностями, какие представляются для работы священников на поле брани, поэтому имела значение первостепенной важности. По свидетельствам протопресвитера Георгия Шавельского можно судить о значении этой инструкции для фронтового духовенства и всего фронта. Она оговаривала точный круг работ и обязанностей каждого прибывающего на фронт священника, что особенно важно было для вновь мобилизованных, не знакомых с требованиями и условиями военной службы. А таковых было большинство: в мирное время в ведомстве протопресвитера состояло 730 человек, за время войны в армии пребывало свыше 5 тысяч лиц духовного звания. Инструкция точно разъясняла каждому полковому, госпитальному, судовому священнику, где он должен находиться, что должен делать во время боя и в спокойное время, где и как он должен совершать богослужение, о чем и как проповедовать, и т. д. Помимо общеизвестных обязанностей инструкция возлагала на священников Первой мировой много того, о чем не помышляли их предшественники. Строевому священнику вменялось в обязанность: помогать врачам в перевязке раненых, распоряжаться перенесением с поля боя убитых и раненых, заботиться о поддержании в надлежащем порядке воинских могил и кладбищ, извещать родственников убитых и раненых воинов, пополнять походные библиотеки, и т. п. Госпитальному священнику вменялось в обязанность возможно чаще совершать богослужения для больных, ежедневно обходить палаты, беседовать, утешать, писать письма под диктовку больных, погребать покойников с возможной торжественностью. По мере выявления новых нужд выработанная съездом инструкция пополнялась распоряжениями и указаниями протопресвитера, объявлявшимися в особых приказах. Духовный управляющий аппарат на театре военных действий представлял собой стройную и совершенную организацию: протопресвитер, его ближайшие помощники; главные священники, их помощники; штабные священники; наконец, дивизионные и госпитальные благочинные и гарнизонные священники. В конце 1916 г. Высочайшим повелением были учреждены должности главных священников Балтийского и Черноморского флотов. Для лучшего объединения и направления деятельности духовенства армии и флота регулярно проводились совещания протопресвитера с главными священниками, последних - со штабными и благочинными, были и съезды по фронтам под председательством протопресвитера или главных священников.

Георгий Шавельский вспоминал: «Должен по совести сказать, что почти всегда мне приходилось слышать от начальствующих лиц и от рядовых офицеров самые лестные отзывы о работе военных священников. Но без исключений, конечно, не могло обойтись. <…> О деятельности военного духовенства на театре военных действий я имел счастье слышать блестящие отзывы от обоих Верховных Главнокомандующих. В конце 1916 года Государь как-то сказал мне: - От всех приезжающих ко мне с фронта военных начальников я слышу самые лучшие отзывы о работе военных священников в рядах Армии. Еще решительнее, в присутствии чинов своего штаба, отозвался в 1915 году Великий князь Николай Николаевич: - Мы в ноги должны поклониться военному духовенству за его великолепную работу в Армии. Я дважды слышал от него эти слова».

Такие отзывы были вполне заслужены духовенством. В войну, названную современниками Великой, военное духовенство впервые работало дружно, согласно, по самой широкой программе. Священники делили с воинами все тяжести и опасности войны, возбуждали дух, будили совесть, своим участием согревали уставшие души, предохраняя их от возможного на войне ожесточения и озверения.

Конечно, трудно поверить, что все священники действовали строго по инструкции, что они не могли проявить героическую самостоятельность и принять собственное творческое решение по обстановке. Когда требовало дело, оказывалась бессильной инструкция, предписывающая священнику находиться в перевязочном пункте, если он понимал, что в этот миг нужен в окопе или даже за ним, впереди отряда, атакующего неприятеля.

Свидетельством самоотверженного священнического служения являются исторические воспоминания и статистические данные протопресвитера Георгия Шавельского. В русско-японскую войну был убит один священник. Погибшие на кораблях в Цусимском сражении не учтены. В Первую мировую убитых и умерших от ран священников было более 30 человек. В русско-японскую войну раненых и контуженых священников не набралось и десяти, в Великую войну их было более 400. Более ста военных священников попали в плен. Пленение священника говорит о том, что он находился на своем посту, а не прятался от опасности в тылу. О мужестве православных священников свидетельствуют их ордена. Оставшихся в живых пастырей-героев награждали офицерскими Георгиевскими крестами 4 степени. За все время существования Георгиевского креста, от императрицы Екатерины II до Великой войны, этой наградой было удостоено всего 4 священника. А во время Первой мировой войны - 14. Каждый из этих четырнадцати человек совершил какой-нибудь особый подвиг. По современной статистике все эти цифры оказываются гораздо выше. Так, за годы войны священникам было вручено: 227 золотых наперсных крестов на Георгиевской ленте, 85 орденов св. Владимира 3 степени с мечами, 203 ордена св. Владимира 4 степени с мечами, 643 ордена св. Анны 2 и 3 степени с мечами. Для получения каждой такой награды, конечно, требовался подвиг. Вот как торжественно и благодарно звучал Высочайший указ от ноября 1914 г. о первых наградах священникам, участвовавшим в Великой войне. «Государь император Высочайшим указом на имя Капитула Российских императорских и царских орденов, данным в 6-й день ноября сего года, в Царском Селе, Всемилостивейше соизволил сопричислить протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского, во внимание к отличносердной службе его Церкви Божией и особым трудам, понесенным им во время военных действий, к ордену св. Владимира 2-й степени. Государь император, по всеподданнейшему докладу синодального обер-прокурора о засвидетельствованных военным начальством особых трудах, понесенных нижепоименованными семью священнослужителями во время военных действий, и согласно определению Святейшего Синода, в 6-й день ноября сего года, в Царском Селе, Всемилостивейше соизволил: 1) на пожалование золотого наперсного креста на Георгиевской ленте из кабинета Его императорского величества - священнику 99-го пехотного Ивангородского полка Андрею Аркадову и 2) на сопричисление к орденам св. Владимира 3-й степени с мечами: протоиерея Кавалергардского Ея Величества государыни Марии Федоровны полка Стефана Щербаковского, и без мечей: протоиерея лейб-гвардии Уланского Ея Величества государыни императрицы Александры Федоровны полка Иоанна Смоленского; св. Анны 2-й степени с мечами: священника 105-го пехотного Оренбургского полка Иоанна Миролюбова и 3-й степени с мечами: священников пехотных полков: 171-го Кобринского - Феодора Георгиевского и 108-го Саратовского - Евсевия Ланге и священника лейб-гвардии Конного полка Николая Комарицкого».

Не мечтали о наградах ни эти, награжденные, ни многие другие, не отмеченные государем священники, когда свершали свои «особые труды» на бранном поле во славу Божию и на благо Отечества. У одних эти «особые труды» выражались в мужественном исполнении своих обязанностей под огнем врага, другие под этим огнем выносили раненых с поля сражения.

За счастье быть русским, за возможность передавать его по наследству шли священники в Первую мировую войну на поле брани, не жалея жизни, исполняли не только возложенные на них обязанности, но и значительно расширяли их число. Генерал А. А. Брусилов, вспоминая о тяжелых днях для русской армии в 1915 г., писал: «В тех жутких контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры - полковые батюшки, подоткнув рясы, в грубых сапогах шли с воинами, ободряя робких простым евангельским словом и поведением. <…> Они навсегда остались там, на полях Галиции, не разлучившись с паствой». Наверное, образ именно такого, возглавляющего победоносную атаку батюшки - наиболее яркое и убедительное свидетельство подвига священства в Первую мировую войну. Но кто-то ведь следил за подвигами священников, кто-то учитывал их и выносил решения о награждении, кто-то безустанно управлял делами всей Церкви. Да, иерархи Церкви, высшие церковные чины, богословы, ученые тоже не оставались в стороне, свершая свой личный подвиг служения Родине и народу.

Когда под российский гимн «Боже, царя храни!» русская армия на фронтах Первой мировой сражалась за Русскую землю, в тылу начались необратимые процессы уничтожения российского государства. Додумался враг, что сакральное содержание крепости Российской державы отражено в первой строчке ее гимна, и принялся разрушать означенные здесь сущности. Если первоочередно русские молят Бога за своего царя, значит, надо поколебать веру, осмеять молитву и любыми способами расправиться с царем: оболгать, сокрушить, убить, и тогда падет Россия. Так и произошло. В тылу воюющей России происходило предательство на многих уровнях.

Страна погружалась в политический и экономический кризис. Стали очевидны процессы брожения и в Церкви. Ища причины разлада, некоторые представители духовенства судили и рядили о «темной силе», которой «охотно кланяются архиереи, интригуя между собою и топя один другого», как писал епископ Андроник (Никольский). Враги императорской России правильно определили своего главного противника на пути разрушения государства - Русскую Православную Церковь. Сколько же несправедливых обвинений в адрес служителей Церкви было выплеснуто с разных трибун русского общества в это время, сколько сказано унизительных слов и о самодержце, и о Православии, радеющих за единство нации.

С победой Февральской революции тревога охватила духовенство. Епископ Алексий (Симанский), будущий Патриарх Московский и всея Руси, писал о «более чем холодном отношении к… Церкви, какое изъявляет настоящее (Временное) правительство». К сожалению, духовенство в начале XX в. не смогло сохранить свое единство и, как в прежние времена, напомнить русским людям, что они должны сплотиться в единой борьбе против врага. Не смогло, наверное, и потому, что враг этот говорил не по-польски, не по-шведски или по-французски, а изъяснялся - красноречиво, ярко, парадоксально - на правильном русском языке. После Февральской революции престиж всех священнослужителей, как военных, так и приходских, стал катастрофически падать, несмотря на то, что в годы Первой мировой войны русскими пастырями было явлено большое число примеров героизма. Из среды военного духовенства вышли такие священномученики, как Петр (Зверев), Анатолий (Панкеев), Аркадий (Остальский), Аркадий (Ершов), Алексий (Ставровский), Алексий (Сабуров), Сергий (Флоринский), священноисповедники Сергий (Серебрянский), Роман (Медведь) и др. Но именно в 1917- 1918 гг. многие священники, оставшиеся верными идеалам императорской России, в продолжение подвигов мученичества на бранном поле и в эпоху гонений совершали подвиги противостояния смуте, начавшейся в 1917 г. Общее неуважение к духовенству, внедряемое в предреволюционные годы либеральной пропагандой, началось с насаждения непозволительной фамильярности, когда даже среди офицеров укоренялось такое обращение к священнику, как «батя», «батька», «поп». 1917 год принес новые сомнения. Однажды (еще до Октябрьской революции), отслужив молебен после воинской присяги, епископ Алексий (Симанский) увидел, как полку вручили Красное знамя. Оркестр при этом играл «Марсельезу». Для дискредитации духовенства в войсках распространялись (по большей части лживые) утверждения о некомпетентности священников, об их низких образовательных знаниях и слабом уровне духовной проповеди. А ведь наряду с рядовыми героическими батюшками, обладавшими талантом доходчивой сердечной проповеди, наиболее действенной в простонародной солдатской среде, обязанности простых полковых священников исполняли архиереи-богословы, такие, как епископ (позже митрополит) Трифон (Туркестанов), впоследствии вспоминавший, что подвергался оскорблениям со стороны солдат уже в 1914 г. Переломить нравственное развращение солдат священники пытались до конца своего служения на фронтах. Так, еще в 1916 г. были учреждены должности армейских проповедников, на которые приглашались наиболее талантливые пастыри.

Так или иначе, к концу войны в армии наметилось моральное разложение. Солдаты перестали подчиняться офицерам, началось братание с врагом, росла популярность большевистских агитаторов. Параллельно таял авторитет капелланов. Учреждение в 1916 году должностей армейских проповедников, которыми назначались сильные в ораторстве священники, не помогло. Конкурировать с большевиками проповедники не сумели. В Особую армию был назначен архимандрит Петр (Зверев), впоследствии архиепископ и мученик, в 5-ю армию - петроградский епархиальный миссионер Николай Чепурин, в 1-ю армию - иерей Валентин Свенцицкий. Многие священники были очень неплохими проповедниками и, по свидетельству протопресвитера Г. Шавельского, «своими вдохновенными проповедями потрясали воинские части, их приветствовали громогласными «ура», выносили на руках, умоляли еще раз посетить их». Но не всем проповедникам удавалось заручиться поддержкой своей военной паствы. Так, замечательный пастырь, главный священник Черноморского флота протоиерей Роман Медведь не только претерпевал насмешки со стороны офицеров и матросов, но и едва не был расстрелян в декабре 1917 г. На флоте действительно священники жестоко изгонялись матросами, бывали даже случаи убийства священников матросами или солдатами. Сердца солдат были неимоверно ожесточены не столько от войны, сколько от умерщвляющей души либерально-демократической пропаганды. Даже на проповедях от священников либерального настроения можно было услышать о «заре свободы». Но эта «заря свободы» дорого стоила и русскому народу, и Русской Православной Церкви. Нелегко приходилось и протопресвитеру Шавельскому. В мае 1917 года он наведался в 63-й стрелковый Сибирский полк, солдаты которого, побывав на митинге, отказывались возвращаться в окопы. У Шавельского был опыт убеждать непокорных. Но тут его ждал провал: «Разъяренная толпа чуть не растерзала меня. Я спасся только благодаря старослужащим солдатам, которые задержали напор озверевших… На следующий день подобный же сюрприз ожидал меня во 2-й гренадерской Кавказской дивизии, также не желавшей идти в окопы... Моя беседа сопровождалась выкриками и издевательствами со стороны солдат».

В своей деятельности священники оказались лишены одной из главных своих духовных опор. Не имея возможности проповедовать исконные русские идеалы, они не могли приветствовать новые идеи, заключавшиеся в пропаганде братаний и дезертирства на фронтах, что вызывало у солдат рост протестного отношения к армейскому священству. Прямые угрозы и оскорбления в адрес духовенства принуждали военных пастырей покидать армию. «Трех святых воронов-дармоедов необходимо в течение трех дней, считая с 4 декабря, выселить из бригады», - говорилось, например, в резолюции совета депутатов 2-й Латышской стрелковой бригады. 21 ноября 1917 г. гарнизонный благочинный г. Нарвы протоиерей Иоанн Юхновский писал: «Солдаты всего гарнизона совсем обезумели, озверели. На улицах - оскорбления священников и угрозы вслух: погодите, мы и здесь перевешаем этих попов». Некоторые священники были даже вынуждены спасаться бегством, переодеваясь в светскую одежду и сбривая бороды. С каждым месяцем офицерам и духовенству становилось все тяжелее держать контроль над нижними чинами армии. Проповеди приходилось вести в опасных для жизни обстоятельствах. Уважения к капеллану будто и не было. В глазах армейцев он ассоциировался с опостылевшей властью. «Христолюбивое воинство» готовилось громить храмы и монастыри. Церковь, соединенная с государством, была обречена болеть его немощами и во многом разделить его судьбу. В пламени войны высветились противоречия, которые требовали немедленного разрешения, слабость Церкви стала еще зримее. Но с реформами тогда не поспешили. И последствия не замедлили сказаться. По стране пронесся революционный смерч, ставший трагедией и для Церкви. В такой ситуации военное духовенство, однако, оставалось в армии до ее реформирования в 1918 г. Приказ Наркомата по военным делам № 39 от 16 января 1918 г. об упразднении института военного духовенства констатировал полное изгнание священников из армии. Несмотря на личную доблесть большинства военных пастырей, на их огромный профессиональный и армейский опыт, нейтрализовать большевистскую пропаганду и остановить духовное разложение армии они не смогли. По мнению генерала А. И. Деникина, духовенство «в этом, конечно, нисколько не виновато, ибо в мировой войне, в которую была вовлечена Россия, играли роль чрезвычайно сложные политические и экономические принципы, и не было вовсе места для религиозного экстаза». Современные историки объясняют частичное падение авторитета Церкви особенностями государственной системы, в которой на протяжении трех веков Церкви отводилась лишь роль ведомства. Глубокий внутренний раскол всего общества начался с Петровских преобразований, а в Церкви - с установления института обер-прокурорства. Трагично в большевистские времена сложились судьбы большинства священников и, конечно, тех, о которых здесь рассказывалось. А ведь число русских священников, прошедших армейское служение, по современным сведениям, превышало 5 тыс. человек (А. Кострюков).

По свидетельству Георгия Шавельского, находившегося до конца жизни в эмиграции, он получил на свой запрос справку, из которой следовало, что из 40 военных и морских священников, оставшихся в Петрограде после революции, к середине 40-х гг. в живых никого не осталось. Но не эти мучения - самое важное в судьбах русских пастырей. Самое важное то, что личным примером они доказали: для успеха на войне сильнее огнестрельного оружия, технических средств и приемов - помощь Божия, если ее призывают.

Это доказано историей Первой мировой войны, пришедшейся на начало богоборческих времен, когда русский народ сам стал отказываться от Бога. Пока русская армия шла на врага под знаменем Господа, под сенью Креста и по благословению венценосца, - она побеждала. Отступившись от Бога, Россия потеряла свою главную опору. Этот закон распространяется и на нынешние, и на будущие времена. Сегодня, вспоминая трагическую историю Первой мировой войны и украденную у России победу, убеждаемся в том, что православная вера - основа нашей жизни. Если русский народ в своем большинстве покаянно обратится к Богу и сделает православную веру основой своей жизни, не будет у России врагов, способных ее сокрушить. А если Россия отвернется от зова Божьего, вне зависимости от своего политического и военного потенциала она может исчезнуть с исторической арены, может раствориться среди прочих народов.

Подвиг русского священства во время Первой мировой войны есть тот образ, из которого можно черпать и духовные смыслы, и уверенность в победе, и камни веры для укрепления духовного фундамента русской жизни, на котором происходит устроение священной нашей державы - святой Русской земли.

Литература:

1. Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Вып. 2(8). 2014, 64-101 Архиепископ Константин (Горянов) «Не разлучившись с паствой»: Подвиг русского православного духовенства в Первую Мировую войну 1914-1918 гг.

2. Независимая газета № от 18.06.2014 г. В.В. Вяткин. «Священники на всеевропейской бойне».

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.