|

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Государственное профессиональное образовательное учреждение «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ имени И.А. КУРАТОВА»

|

|

|

Н.А. Жукова

СЛОВАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ |

|

|

Сыктывкар ♦ СГПК ♦ 2024

|

ББК 85.31я2

УДК 78

С 48

С 48 Словарь музыкальных терминов / сост. Жукова Н.А. – Сыктывкар: ГПОУ «СГПК», 2024. – 48 с.

Пособие адресовано преподавателям и студентам специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» и всем заинтересованным лицам. Словарь позволяет студенту самостоятельно работать с теоретическим материалом – как в течение изучения предмета и начальном освоении элементов музыкального языка, так и в дальнейшем обучении.

ББК 85.31я2

© Жукова Н.А., 2024 © Предметно-цикловая комиссия преподавателей музыкально-теоретических

дисциплин и музыкального инструмента 2024 © ГПОУ «СГПК», 2024

Данный Словарь составлен на основе справочно-энциклопедической литературы с целью закрепления базы («фундамента»), которую призвана создать дисциплина «Музыкальная грамота» в системе обучения студентов на музыкальном отделении. Ограниченный срок изучения дисциплины (I семестр 1 курса), интенсивный процесс формирования определенного количества понятийных ключевых знаний, практических умений и навыков (для большинства студентов совершенно новых) обусловили появление Словаря, позволяющего студенту самостоятельно работать с теоретическим материалом – как в течении изучения предмета и начальном освоении элементов музыкального языка, так и в дальнейшем обучении.

Некоторые проблемы, которые позволяет решить данный Словарь преподавателю музыкальной грамоты, элементарной теории музыки и других, студентам и всем заинтересованным лицам:

• проблема, связанная с записью определений терминов на уроке – многие понятия, которые должны быть продиктованы «под запись» часто не могут быть даны преподавателем музыкальной грамоты в развернутом виде. Словарь содержит также и целый ряд понятий, появление которых на самом уроке было возможно только в устной форме или не затрагивалось; проблема неверной записи определений студентами и – отчасти – отсутствие записи конспекта по теме со стороны студента;

• проблема единства и точности расшифровки ключевых музыкальных терминов преподавателями разных музыкальных дисциплин;

• проблема приучения студентов 1 курса к самостоятельной поисковой работе (сравнительно небольшой объем Словаря по сравнению с другими справочно-энциклопедическими изданиями и учебниками способствует более быстрому поиску информации);

• доступность информации для широкого круга студентов и преподавателей.

Словарь содержит основные сведения из областей музыкальной науки и практики, необходимые для начального освоения элементов музыкального языка. Объясняемые слова и термины в Словаре расположены в виде заглавий в алфавитном порядке. Заглавия набраны ПРОПИСНЫМ жирным шрифтом. Если объясняемое слово имеет несколько значений, то объяснение дается под общим заглавием, а его отдельные значения располагаются внутри статьи в порядке номеров и отделяются друг от друга порядковой цифрой с точкой.

Сведения о происхождении термина даны в основном тексте в прямых скобках, непосредственно после заголовка. Слова, набранные Курсивом с заглавной буквы, обозначают название другой статьи, в которой читатель найдет дополнительные сведения. Специальным подчеркиванием в объяснении выделяются сведения, в кратком виде отражающие суть понятия. При кратких объяснениях подчеркивание отсутствует. В конце Словаря помещены приложения.

А

АГОГИКА [от греч. agogike – двигание, ведение] — постепенное изменение (отклонение) темпа в сторону ускорения или замедления. См. Темп.

А КАПЕЛЛА [ит. capрella – часовня, а capрella – в стиле капеллы, как в церкви] – в средние века капелла обозначает место в церкви, где помещались певцы, поэтому слово стало названием хорового коллектива (в XVIII веке – оркестра, группы музыкантов-инструменталистов). Выражение «а капелла» означает пение без инструментального сопровождения (применительно к звучанию хора или сольному пению).

АККОМПАНЕМЕНТ – сопровождение голосу (пению); в инструментальной музыке – голоса музыкальной ткани, которые сопровождают и поддерживают выделяющуюся на их фоне мелодию. Часто подобный тип изложения называют «мелодия с аккомпанементом» по аналогии с пением в сопровождении инструмента.

АККОРД [от ит. accordo – согласие] — основополагающее понятие многоголосия – созвучие из трех или более звуков (тонов) разной высоты, расположенных по определенному принципу. Чаще всего это принцип терцовости (терцовый принцип). Тоны аккорда звуковысотно могут быть организованы вертикально (тогда мы воспринимаем аккорд как созвучие) или горизонтально (тогда мы воспринимаем аккорд как движение, последование звуков). См. Терцовый принцип строения аккордов, Гармония 1,2. Сжатое расположение аккорда

АККОРДОВАЯ ФАКТУРА — разновидность изложения гомофонии как музыкального склада – тип фактуры, при котором все голоса звучат в едином ритме, образуя те или иные созвучия (гармонические созвучия от трех и более голосов). При таком типе фактуры нет явного разделения голосов на мелодию и аккомпанемент, так как голоса практически не выделяются ритмически. В роли ведущего голоса чаще выступает верхний, нижний голос (иначе – бас) образует фундамент целого, а средние голоса выступают в роли наполнения. Разновидностью аккордовой фактуры является хоральная фактура, получившая свое название от такого вида религиозного песнопения как хорал (имеется в виду обработка мелодии самого хорала для 4-х голосного хорового исполнения).

АКЦЕНТ [лат. accentus] – ударение; усиленное, ударное извлечение звука.

АЛЬТЕРАЦИЯ [от лат. alterare – изменять] — повышение или понижение [основной] ступени на полутон или тон. Знаки, указывающие на повышение или понижение основной ступени, называются знаками альтерации. См. Знаки альтерации.

АМФИБРАХИЙ [греч. amphibrachus] — в теории стихосложения (поэтической метрике) название трехсложной стопы, состоящей из первого слабого (неударного), второго сильного (ударного) и третьего слабого слогов ( ` или

– ). Иногда применяется для определения в музыке ритмических элементов сходного построения. См. Стопа, Метр.

` ` ` ` ` ` `

Ру-сал-ка плы-ла по ре-ке го-лу-бой, О-за-ря-е-ма пол-ной лу-ной;

(М.Ю Лермонтов. Русалка)

АНАПЕСТ [греч. anapaistos – отраженный назад, обратный дактилю] — в теории стихосложения (поэтической метрике) название трехсложной стопы, состоящей из первых двух слабых (неударных) и третьего сильного (ударного) слогов ( ` или –). Иногда применяется для определения в музыке ритмических элементов сходного построения.

` ` `

Что ты жад-но гля-дишь на до-ро-гу… (Некрасов)

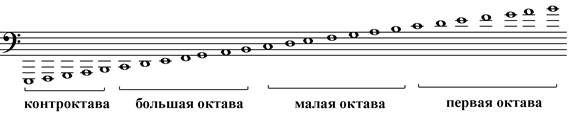

БАСОВЫЙ КЛЮЧ — один из ключей системы Фа (F); обозначает, что нота фа малой октавы (f) находится на четвертой линейке нотного стана. В басовом ключе обозначаются звуки малой, большой, а также контроктавы и субконтроктавы (с помощью добавочных линеек или условных знаков). См. Октава 2.

БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ — условное обозначение буквами звуков различной высоты; встречалось еще в Древней Греции. С X века в Европе стали применять латинские буквы, обозначив звук наиболее низкий из употреблявшихся тогда в пении буквой А (теперь называется также слоговым названием ля) и последующие звуки в порядке лат. алфавита буквами В (сибемоль), С (до), D (ре), Е (ми), F (фа), G (соль). Впоследствии звук В стал применяться в двух разновидностях. Более высокая из них обозначалась прямоугольным знаком и называлась В durum [лат. — Б твердое] или В quadratum [лат. — Б квадратное, по-фр. — В carrè (бэ каррэ), отсюда термин бекар];более низкая из них обозначалась круглым знаком и называлась В mollis [лат. — Б мягкое, по-фр. — b mol (бэ моль), отсюда термин бемоль] или В rotundum [лат. — Б круглое]. Затем более высокая разновидность (си) была обозначена следующей по алфавиту буквой Н, а более низкая (си-бемоль) сохранила обозначение буквой В. При расширении звукоряда звук ниже А обозначался греческой буквой γ, «гамма» (отсюда название современной

При буквенном обозначении знаки альтерации указываются, за некоторыми исключениями, добавлением к буквам различных слогов: для обозначения диеза – добавлением слога is (до-диез – cis и т.д.); для бемоля – добавлением слога es (до-бемоль – ces и т.д.), за исключением ми-бемоль – es, ля-бемоль – as и си-бемоль – b; для обозначения дубль-диеза – добавлением слогов isis (додубль-диез – сisis); для обозначения дубль-бемоля – eses (до-дубль-бемоль – ceses), за исключением ми-дубль-бемоль – eses, ля-дубль-бемоль – asas и сидубль-бемоль – bb или bes.

В

ВЕРХНИЙ ТЕТРАХОРД — четыре верхние ступени лада в звукоряде

(гамме). В мажорной и минорной гаммах: V – VI – VII – I ступени.

ВИД АККОРДА — определенное название аккорда в зависимости от местоположения его нижнего звука и (или) интервального строения. Вид аккорда зависит от положения основного тона аккорда (такого звука аккорда, который в сжатом расположении находится внизу). Вид аккорда обозначается цифровым показателем. В системе аккордов терцового строения основными видами аккорда являются трезвучие (53), септаккорд (7), нонаккорд (9) и их обращения. См. Терцовый принцип строения аккордов, Сжатое расположение аккорда, Трезвучие, Обращение трезвучия, Септаккорд, Обращения септаккорда.

ВИД ЛАДА — разновидность мажорного или минорного лада (например, гармонический минор – один из трех видов минора, или разновидность минора).

ВИД ТЕТРАХОРДА – см. Тетрахорд, Верхний тетрахорд, Нижний тетрахорд.

ВЫСОТА ЗВУКА — одно из основных свойств звука; результат частоты колебаний звучащего тела: чем больше колебаний производит звучащее тело за единицу времени, тем выше издаваемый им звук. Высота звука может быть абсолютной и относительной. Абсолютная высота измеряется числом колебаний в секунду. Относительная высота – высота относительно другого звука (в сравнении). См. Регистр.

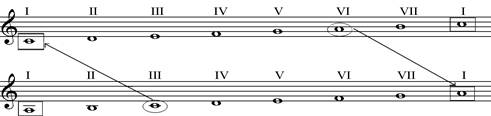

ГАММА — звукоряд лада в пределах октавы; мелодическое последование всех ступеней лада вверх или вниз; расположение ступеней лада в определенном порядке от тоники до тоники. В мажорной и минорной гамме натурального, гармонического и мелодического видов восемь звуков, но семь ступеней, обозначаемых римскими цифрами. Существуют также гаммы из 5 звуков (пентатоника), 6 (целотонная), 7 (диатонические лады), 12 (хроматическая) – соответственного строения. Термин «гамма» произошел от названия греческой буквы γ («гамма»), которой в средние века обозначали самый низкий из употреблявшихся тогда звуков (G [гэ]– звук соль большой октавы).

ГАРМОНИЯ [от греч. harmonia (άρμονία) – связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность; в общем значении – согласованность между частями целого] — термин «гармония» в музыке понимается очень широко и включает ряд значений:

1. Слаженность тонов (звуков) в едином звучании (то же, что нем. Harmonie –

«благозвучие»); объединение звуков в созвучия и их закономерное последование (композиционно-техническое понятие, музыкально-художественное средство — соответствует нем. Harmonik). Здесь термин понимается в значении «созвучие», «аккорд» (то есть «вертикально» организованное высотное взаимодействие звуков).

2. Научная и учебно-практическая дисциплина, изучающая созвучия и их взаимосвязь(нем. Harmonielehre). Понятие Гармония разрабатывалось в разных аспектах еще с древних времен. В Древней Греции – в философско-эстетическом аспекте (мифы о Хаосе и Гармонии и др.), философско-математическом (учение Пифагора), учение об интервалах, звукорядах. Постепенно – по мере вытеснения в музыке одноголосия многоголосием – понятие «Гармония» сместилось в сторону учения об аккордах и их связях – в XVI веке у Дж. Царлино сложилась теория аккорда, мажора и минора, мажорности или минорности всех ладов. Французский композитор Жан-Филипп Рамо разработал новую науку о Гармонии как системе аккордов (в том числе теорию аккорда, основного тона, образование тонального круга, систему S – T –D). До начала XIX века учение о гармонии называлось «генерал-бас» (под генерал басом подразумевался способ записи аккордов цифровыми обозначениями, которые приписывались к басовому голосу). Сюда относится так называемое «узкое» значение понятия «Гармония» – функциональное (или такое ее свойство как функциональность). См. Главные функции.

3. Название отдельных аккордов или созвучий при характеристике их выразительности (выражения «красивая», «воздушная», «прозрачная», «жесткая», «выразительная», «стройная», «поющая» и т.д.).

4. Название круга выразительных аккордов или созвучий, заключенных в какомлибо музыкальном произведении или характерных для музыки определенного композитора или целой эпохи (например, «гармония Шопена», «гармония барокко», «гармония венских классиков», «гармония в опере Римского-

Корсакова “ Садко ”» и т.д.).

Характер звучания аккорда-созвучия Гармония, таким образом, – одно из важнейших средств музыкальной выразительности («широкое» значение понятия).

ГАРМОНИЧЕСКИЙ МАЖОР — разновидность мажора, который отличается от натурального пониженной VI ступенью (вследствие ладовой альтерации). Гармонический мажор распространен в музыке некоторых восточных народов, используется в профессиональной русской и европейской музыке (круг образов – «восточные», сказочно-волшебные, лирические).

Звукоряд гармонического мажора построен по формуле:

До мажор

До мажор

натуральный мажор:

ГАРМОНИЧЕСКИЙ МИНОР — разновидность минора, который отличается от натурального повышенной VII ступенью (вследствие ладовой альтерации). Из-за острого вводнотонового тяготения (‹VII – I) и яркости звучания гармонический минор получил широкое распространение – это практически основной вид минорного лада в профессиональном музыкальном творчестве.

Звукоряд гармонического минора построен по формуле:

натуральный минор: ля минор

натуральный минор: ля минор

ГЛАВНЫЕ ТРЕЗВУЧИЯ — трезвучия, построенные на I, IV и V ступенях лада мажора и минора (то есть на тонике, субдоминанте и доминанте). Главные трезвучия являются основными средствами мажоро-минорной системы ладов. См. Трезвучие, Тоника, Функция, Функции ступеней лада.

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ ЛАДА — Тоника, Субдоминанта, Доминанта (T S D), являющиеся ладовыми функциями октавного гармонического лада. Наличие доминантовых и субдоминантовых отношений характеризует мажоро-минорную ладогармоническую систему. Тоника – абсолютный центр и главная опора лада, точка отсчета функциональных отношений. Доминанта и субдоминанта – квинта вверх (V ступень) и квинта вниз (IV ступень) от основного тона (I ступени, тоники). Роль (функция) субдоминанты - неустойчивость и противоречие главенству тоники. Функция доминанты – неустойчивость, остро направленная и тяготеющая в тонику. Главные функции лада выражаются как в виде тонов (ступеней), так и созвучий (аккордов). См. Главные трезвучия, Лад, Мажор, Минор, Тоника, Функция, Функции ступеней лада.

ГОМОФОНИЯ [от греч. homos – равный и phon – звук, голос] — вид многоголосия (от двух и более голосов), при котором один из голосов (обычно верхний) имеет наиболее важное значение, а другие – подчиненное. Главенствующий голос еще называют мелодия (индивидуализированный и выделяющийся по сравнению с другими голос), а подчиненные голоса – аккомпанемент (фон, сопровождение). Основное выражение гомофония находит в гомофонно-гармонической фактуре.

ГОМОФОННО-ГАРМОНИЧЕСКАЯ ФАКТУРА — разновидность изложения гомофонии как музыкального склада – тип фактуры, при котором сочетаются солирующий голос (мелодия) и сопровождение (аккомпанемент). Аккомпанемент выражается в разного рода фигурациях или одновременном звучании всех звуков – аккордах, гармонических созвучиях. Такой тип фактуры наиболее ярко проявляется в вокальной музыке с сопровождением (в этом смысле чисто инструментальная музыка переняла такой тип фактуры как мелодия с сопровождением).

ГРУППИРОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ — объединение длительностей внутри такта соответственно тактовому размеру. В простых размерах количество групп в одном такте должно соответствовать количеству счетных долей (то есть в двухдольном размере может быть две группы). Существуют свои особенности группировки в инструментальной и вокальной музыке, сложных однородных и сложных смешанных размерах.

ДАКТИЛЬ [греч. daktylos] — в теории стихосложения (поэтической метрике) название трехсложной стопы, состоящей из первого сильного (ударного), второго и третьего слабого (неударного) слогов (` или – ). Иногда применяется для определения в музыке ритмических элементов сходного построения.

` ` ` `

Туч-ки не-бес-ны-е, веч-ны-е стран-ни-ки! (М.Ю. Лермонтов. Тучи)

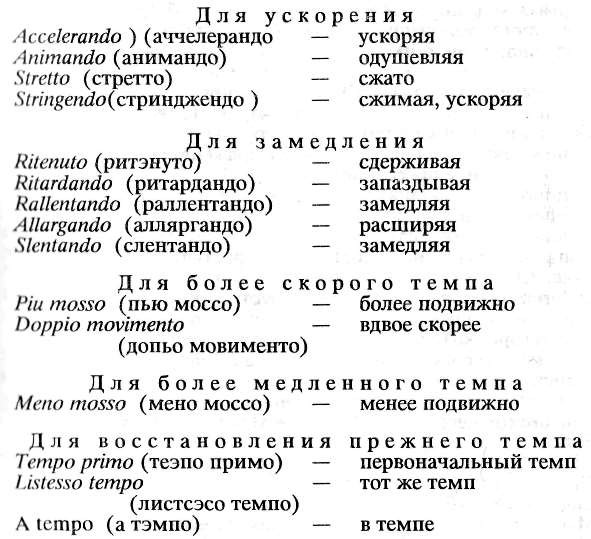

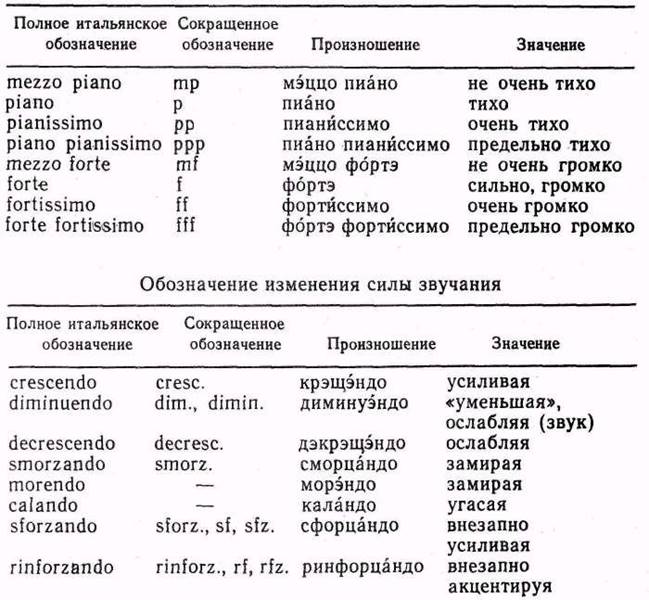

ДИНАМИКА — степень громкости (сила) звучания голоса или инструмента, которая зависит от амплитуды колебаний звучащего тела. В музыкальной практике громкость обозначается специальными терминами, различные уровни силы звучания называются динамическими оттенками.

ДИРИЖИРОВАНИЕ — показ долей такта движением руки по определенной схеме. Каждый тактовый размер имеет определенный рисунок движений.

ДИССОНАНС [лат. dissonans – разногласящий, разнозвучащий] — неблагозвучие, неслитное созвучие, в котором образующие его звуки создают резкое звучание. Из простых интервалов к диссонансам относятся большие и малые секунды, септимы и ноны, тритон (увеличенная кварта и уменьшенная квинта). Диссонанс является сильным средством музыкальной выразительности, вызывающим представление напряжения, боли, страдания. Эмоциональнообразным противопоставлением диссонанса является консонанс, поэтому существует правило перехода (разрешения) диссонанса в консонанс. См. Тритон, Простые интервалы. Ср. Консонанс.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКА — выраженное в ритмических единицах время, в течение которого совершаются колебания звучащего тела. В музыке длительность звуков не определяется мерами времени (секундами) – то есть является относительной, а не абсолютной. Каждая длительность соизмеряется (сравнивается) относительно другой, их временное ощущение зависит от темпа, заданного автором музыки, и восприятия слушателя. Длительности образуются путем основного (четного) или особого (нечетного) деления. Длительность приобретает выразительное значение в соотношении с ритмом. См. Четное деление длительностей, Особые виды ритмического деления, Ритм.

ДОЛЯ — единица музыкального пульса; отсчитывается равными длительностями.

ДОМИНАНТСЕПТАККОРД — септаккорд, который строится на V ступени в натуральном мажоре и гармоническом миноре. Обозначается D7 или V7. Доминантовый септаккорд имеет структуру малого мажорного септаккорда (См. Септаккорд), что соответствует б.З + м.З + м.З (в основе лежит мажорное трезвучие + м.3, а крайние звуки образуют м.7). Ступени в составе D7: V– VII – II – IV. Как неустойчивый аккорд лада, D7 разрешается в неполное (без квинты) тоническое трезвучие с утроенной примой (I ступень). Доминантсептаккорд часто находится в конце произведений, в качестве предпоследнего аккорда перед заключительной тоникой. Доминантсептаккорд имеет три обращения (См. Обращения септаккорда), разрешение которых происходит также в тонические созвучия (См. пример нотный ниже).

До мажор

б.3+м.3+м.3 м.3+м.3+б.2 м.3+б.2+б.3 б.2+б.3+м.3

ЖАНР [фр. genre род, вид, манера] – особый вид художественного творчества, связанный с породившей его действительностью. Жанр – явление историческое. Одни и те же жанры могут существовать в разные эпохи на разных условиях. Понятие «жанр» в музыке: род, вид музыкальных произведений; исторически сложившиеся виды музыкальных произведений в связи с их происхождением, предназначением, способом и условиями исполнения и восприятия, особенностями содержания и форм. Всякое музыкальное произведение представляет собой какой-то жанр или отношение жанров. Жанры в абсолютно чистом виде практически не встречаются. Определяются и классифицируются жанры по-разному. В музыкознании есть несколько уровней классификации жанров: 1) по происхождению; 2) по способу исполнения; 3) по жизненному назначению; 4) по отношению музыки к человеческой деятельности и другим видам искусства; 5) по обстановке исполнения и восприятия.

ЗАТАКТ — начало со слабой метрической доли. Затакт может соответствовать различной величине – и половине от такта, и одной мелкой длительности, и почти всему такту (самое главное, что в затакте отсутствует метрический счет «раз»). При счете тактов затакт не считается тактом (так как первой и сильной доли нет).

ЗНАКИ АЛЬТЕРАЦИИ — знаки, указывающие на повышение или понижение основной ступени (звука). Всего таких знаков пять – диез (), бемоль ( ), бекар, () дубль-диез () и дубль-бемоль (). Знаки, изменяющие ступень на

полутон: диез (повышение), бемоль (понижение), бекар (возвращение к основному звуку – повышение или понижение); знаки, изменяющие ступень на тон: дубль-диез (двойное повышение) и дубль-бемоль (двойное понижение). Знаки альтерации выставляются слева от ноты, но произносятся после (например, до-диез). По роли знаки альтерации разделяют на ключевые и случайные. См. Ключевые знаки, См. Буквенное обозначение.

ЗНАКИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ – См. Лига, Точка, Фермата.

ИМИТАЦИЯ [лат. imitatio – подражание] — точное или неточное повторение в каком-либо голосе мелодии (темы или мотива), непосредственно перед этим прозвучавшей в другом голосе, который во время имитации продолжает свое движение, образуя противосложение к ней. Голос, первый излагающий мелодию, называется пропостой (ит. proposta – предложение), а повторяющий (имитирующий) ее – риспостой (ит. risposta – ответ, возражение). Имитации подразделяются по следующим признакам: а) по высоте времени вступления, б) по степени точности воспроизведения мелодии или ритма (точная, неточная, в обращении, возвратном движении, увеличении, уменьшении). Имитация применяется главным образом в полифонических формах (Канон, Фуга, Фугетта) или полифонических композициях (как средство имитационного типа полифонии). В гомофонных формах может использоваться как средство полифонического типа фактуры в изложении материала. Разновидности имитации – простая имитация и каноническая имитация. См. Канон.

ИНТЕРВАЛ [от лат intervallum – промежуток, расстояние, также – разница] — расстояние между двумя разными или одинаковыми по высоте звуками, взятыми одновременно или последовательно. При одновременном взятии звуков интервал называется гармоническим (или гармоническое расположение интервала), а при последовательном – мелодическим (или мелодическое расположение). Нижний звук интервала называется основанием, а верхний звук – вершиной. Направление интервала может быть нисходящее или восходящее. Интервалы различают по количеству ступеней и качеству. Интервалы обозначаются латинскими порядковыми числительными, соответствующими количеству ступеней между основанием и вершиной интервала. См. Простые интервалы, Составные интервалы, Ступеневая величина, Тоновая величина, Качество интервала. Интервал можно построить от любого звука (основной или производной ступени) – сначала высчитывается количественная величина интервала, а затем производится проверка качественной величины. При построении (или определении) интервалов на ступенях лада (в тональности) высчитывается только количественная величина, поскольку качественная уже определена наличием ключевых знаков (в натуральном виде лада) и случайных знаков (других разновидностей лада).

ИНТОНАЦИЯ [от лат. in – в, tonus – тон; in-tonare – громко произносить; в общем значении – характер произношения] — 1. Обладающая самостоятельной выразительностью наименьшая частица музыкального произведения (два-три звука, попевка или некий комплекс) в ее реальном звучании, «произнесении» исполнителем (выразительное значение интонации). 2. Высотные соотношения звуков в процессе музыкального движения. 3. Качество исполнения музыкальных звуков в отношении их высоты, особенно при пении или игре на струнных инструментах; «чистая» или «нечистая» интонация означает верное или неверное (фальшивое) исполнение высоты музыкальных звуков (проявление акустического значения интонации). 4. Мелодический оборот, то же что и мотив (во втором и третьем значениях).

Широкое значение понятия «интонация» – интонирование, то есть осмысленновыразительное произнесение музыки голосом или инструментом посредством логической фразировки, артикуляции, динамической дифференциации звуков, их соотнесения и соподчинения. В узком значении интонация – музыкальное слово, наименьшая смысловая единица. Сюда же относится понятие «зерноинтонация» («главная интонация», в которой выражается характер всего произведения – «интонация вздоха», «интонация печали», «интонация радости», «интонация-призыв»). Истоки интонации – человеческая речь – ее логически-смысловая структура (вопросительная, утвердительная и восклицательная интонации) и выражение чувств и эмоций, звуки природы и быта, музыкальные жанры, музыкально-интонационные символы. Каждая эпоха, композиторская школа или социальная среда рождают свои интонации (понятие «типичные интонации», «интонационный словарь эпохи», интонационный язык).

КАНОН [греч.kanon – правило, образец] — вид полифонического имитационного многоголосия, при котором происходит разновременное исполнение разными голосами одной и той же мелодии – темы (то есть происходит непрерывная имитация одной и той же темы во всех голосах). Голоса, исполняющие тему, могут быть одного или разных регистров, вступать в разные интервалы (в приму, октаву, квинту и т.д.). Канон встречается как самостоятельная форма небольших произведений или как отдельное построение внутри более крупного сочинения. Иное название канона – каноническая имитация, к которой применимы все виды имитации. Разновидностями канона являются Бесконечный канон, Двойной канон. См. Имитация.

КАНТИЛЕНА [ит. cantilena – распевное пение, напевание] — певучая напевная мелодия, исполняемая голосом или инструментом.

КАЧЕСТВО АККОРДА – разновидность аккорда, зависящая от его тоновой величины входящих в него интервалов. Качество аккорда терцовой структуры определяется понятиями мажорный (Б), минорный (М), увеличенный (Ув.), уменьшенный (ум.) – для трезвучий, их обращений и разновидностей септаккордов. См. Трезвучие, Септаккорд.

КАЧЕСТВО ИНТЕРВАЛА — разновидность интервала, зависящая от его тоновой величины; иначе – качественная сторона интервала. Качество интервала (вид) определяется понятиями чистый (ч.), малый (м.), большой (б.), увеличенный (ув.), уменьшенный (ум.) и некоторыми другими (менее распространенными). Каждый интервал определенной ступеневой величины может иметь ограниченное число качественных разновидностей – от двух до четырех (ввиду ограничения возможности изменения самой тоновой величины интервала одного названия в сторону сужения или расширения). Определение качества интервала является дополнением к определению ступеневой величины (ширины) интервала. Поэтому полное название интервала включает в себя определение двух величин (сторон) – тоновой (качественной) и ступеневой (количественной). Например, определение интервала – терция (3) – показатель его ступеневой величины (три ступени). Если тоновая величина терции определена в два тона, то это указывает на такую ее разновидность как большая терция (сокращенно б.3).

КЛЮЧ — знак, закрепляющий за каждой линейкой нотного стана определенную высоту. С помощью ключа точно определяется высота (октавное местонахождение) и название ноты. Исторически названия и графические написания ключей произошли от буквенной нотации. В музыке нашли применение три системы ключей – системы До, Соль и Фа. Наиболее употребительными являются два ключа: скрипичный (См. Скрипичный ключ) и басовый (См. Басовый ключ).

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАКИ — знаки альтерации (диезы или бемоли), которые выставляются у ключа и действуют до конца или до перемены знаков. Сложился определенный порядок появления при ключе диезов и бемолей, которые появляются по чистым квинтам вверх или по чистым квартам вниз. Диезы появляются начиная с фа-диеза, а бемоли – с си-бемоля.

Диезы: фа – до –

соль – ре – ля – ми – си;

Диезы: фа – до –

соль – ре – ля – ми – си;

![]()

Бемоли: си – ми – ля – ре – соль – до – фа;

КОНСОНАНС [лат. consonans – согласно звучащий]– благозвучие, слитное звучащее созвучие, в котором образующие его звуки взаимно дополняют друг друга (сливаются в стройное звучание). Из простых интервалов к консонансам относятся чистые прима, кварта, квинта и октава, большие и малые терции и сексты. Существует практика подразделения консонансов на группы: а) весьма совершенные (чистые прима и октава), б) совершенные (чистые квинта и кварта), в) несовершенные (терции и сексты). В то же время, чистая кварта не всегда относилась к консонансам.

ЛАД [ит. modo – род, лад, строй; лат. modus – мера, масштаб, вид, способ; от греч. гармония – связь, порядок, согласие; строй, лад] — система взаимоотношений между устойчивыми и неустойчивыми звуками (В. Шатковский); система взаимосвязанных звуков, объединенных тоникой (Красинская – Уткин). Основной звук или аккорд, к которому устремляется и в который разрешается все музыкальное развитие, носит название тоника. Среди многочисленных ладов распространены мажор и минор. Лад с определенной тоникой, имеющий свои постоянные знаки альтерации, образует тональность. См. Тоника, Тональность, Мажор, Минор.

Из истории понятия «лад»:

Музыкальное искусство на протяжении многих столетий развивалось на ладовой основе. Свои ладовые системы (или особые роды и стили организации музыки), которые и сейчас находят применение в профессиональной и народной музыке, существовали в Древней Греции и неевропейских культурах

(странах Востока, Индии, Китая и др.). Как музыкальный термин «лад» впервые употребляется у дохристианских писателей, относясь одновременно и к мелодии вообще, и к ритмике в частности. Из слова modus и его дефинитивной формы modulus возникают различные музыкальные термины и понятия: modulari - петь, играть (у Цицерона, Горация), modulator - певец, modulatrix - певица, modulaitus - мелодично, ритмично, modulabilis - напевно, modulamentum - мелодия, ритм. В эпоху средневековья и Возрождения понятие «лад» означало определенные диатонические ряды. В раннем средневековье это же понятие означало сумму характерных попевок и мелодических оборотов, которые первоначально обозначались невмами, а затем посредством определенных слогов. Основными в развитии европейской музыки XVII-XIX веков становятся такие ладовые системы как мажор и минор. Мажор и минор – лады, контрастные по наклонению (лад – сильное музыкально-выразительное средство). Лады мажорного и минорного наклонения встречаются и в народной музыке большинства стран мира. Рубеж XIX-XX веков в европейской музыке отмечен ладовыми «экспериментами», созданием авторских ладов.

В современном значении лад – это система организации звуков, в которой образуются их взаимозависимость и взаимосвязь: неустойчивые звуки тяготеют в звуки устойчивые, первые требуют разрешения, а вторые являются разрешением. В этом единстве и противоречии устоя и неустоя и заключается диалектика музыкального формообразования. Это же противоречие является фактором движения, развития музыкальной ткани. Звуки лада, взятые последовательно, образуют звукоряд или гамму.

ЛАДОВАЯ АЛЬТЕРАЦИЯ — изменение высоты ступней лада на полутон. Как правило, это повышение или понижение неустойчивых ступеней лада для усиления их тяготения в устойчивые. Ладовая альтерация обозначается не ключевыми, а случайными знаками. См. Знаки альтерации. Посредством ладовой альтерации в мажоре или миноре образуется ряд особых (хроматических) интервалов и альтерированных аккордов, а также ладовых разновидностей. См. Гармонический мажор, Гармонический минор, Мелодический мажор, Мелодический минор.

ЛАДОГАРМОНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ АККОРДА — ладовое значение аккорда, его взаимодействие с другими аккордами. См. Главные функции лада.

ЛИГА — знак, объединяющий соседние звуки одной высоты в один по звучанию и продлевающий первый из группы на соответствующую длительность последующего звука.

МАЖОР [ит. maggiore – бòльший] — музыкальный лад, опирающийся на большое (мажорное) трезвучие как на устойчивый аккорд. В сочетании с буквенным обозначением тональности слово мажор заменяется словом dur (лат. durum – твердый). В мажорном ладу чаще пишется музыка светлого, радостного, бодрого характера (характер музыки также зависит от темпа и других средств музыкальной выразительности), так здесь больше светлых «красок». Разновидностями мажора являются а) натуральный, б) гармонический, в) мелодический. См. Тональность, Натуральный мажор, Гармонический мажор, Мелодический мажор.

МАЖОРНОЕ ТРЕЗВУЧИЕ — трезвучие, которое содержит в сжатом расположении большую терцию снизу, малую терцию сверху и чистую квинту в итоге, иначе – большое трезвучие. Обозначается буквой Б. или Б.53. Мажорное трезвучие создает впечатление уравновешенности, совершенства, придающих ему характер силы, света, бодрости, и в целом отвечает понятию «мажорности». См. Трезвучие. Ср. Минорное трезвучие.

МЕЛОДИЯ [греч. melodia – пение песни, от melos – песнь и ode – пение] — главное средство выразительности для нашего восприятия. М. – музыкальная мысль, выраженная одноголосно. М. – последовательность звуков, объединенных посредством ритма и лада, в которой концентрируется музыкальное содержание. М. способна донести слушателю музыкальный образ. В профессиональной музыке одноголосная мелодия без сопровождения встречается очень редко. Как правило, мелодия является частью многоголосия, выполняя роль ведущего голоса. Разновидности мелодии: а) «инструментальная» (тип распространен в танцевальной музыке), б) «вокальная» (такие мелодии выразительны при воплощении состояний печали, созерцания и т.д.), в) речитатив. Мелодия может отвечать данным типам при наличии тех или иных элементов. См. Кантилена, Мотив, Речитатив, Фраза.

МЕЛОДИЧЕСКИЙ МАЖОР — разновидность мажора, который отличается от натурального пониженными VI и VII ступенями (вследствие ладовой альтерации).

Звукоряд мелодического мажора построен по формуле:

До мажор

До мажор

натуральный мажор

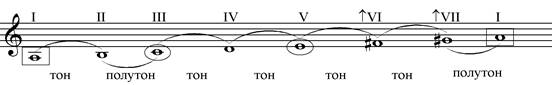

МЕЛОДИЧЕСКИЙ МИНОР — разновидность минора, который отличается от натурального повышенными VI и VII ступенями (вследствие ладовой альтерации). Такой звукоряд впервые был описан («узаконен» теоретически) и введен в творческую практику французским композитором Ж.-Ф. Рамо в 1722 году. Свое название этот лад получил в связи с тем, что применяется главным образом в мелодических оборотах. В нисходящем движении мелодический минор обычно сменяется натуральным (знаки альтерации, соответственно, меняются на противоположные – см. пример ниже).

Звукоряд мелодического минора построен по формуле:

натуральный

минор

ля минор

натуральный

минор

ля минор

МЕТР — система (мера) организации ритма. На основе метра развивается ритмический рисунок. 1. Метр–пульс – равномерный отсчет какими-либо единицами (длительностями). 2. Соотношение ударного и безударного времени – равномерное чередование долей с акцентом (сильные доли) и без акцента (слабые доли). В музыке (как и стихосложении) существуют две основных разновидности метра – двухдольный (ср. Ямб, Хорей) и трехдольный (ср. Дактиль, Анапест, Амфибрахий). В современной музыкальной нотации метр (метрическая основа) выражается в тактовой системе. См. Размер, Размер такта, Такт.

МЕТРОНОМ — прибор, отсчитывающий равномерные удары (метр-пульс) с той или иной скоростью; служит для определения скорости движения (темпа). Метроном усовершенствован в 1816 году И.Н. Мельцелем (сокращенно метроном обозначается М.М.– метроном Мельцеля). В нотах при определении темпа указывается количество колебаний мятника в минуту и музыкальная длительность, соответствующая каждому его удару. Например, = 68 или =

80. Медленным темпам условно соответствует от 40 до 120 ударов, умеренным – от 120 до 160, быстрым – от 160 до 200.

МИНОР [ит. minore – мèньший] — музыкальный лад, опирающийся на малое (минорное) трезвучие как на устойчивый аккорд. В сочетании с буквенным обозначением тональности слово минор заменяется словом moll (лат. mollis – мягкий). В минорном ладу чаще пишется музыка более грустного, печального характера, чем в мажоре (характер музыки также зависит от темпа и других средств музыкальной выразительности), так здесь больше темных «красок». Разновидностями минора являются а) натуральный, б) гармонический, в) мелодический. См. Тональность, Натуральный минор, Гармонический минор, Мелодический минор.

МИНОРНОЕ ТРЕЗВУЧИЕ — трезвучие, содержащее в сжатом расположении малую терцию снизу, большую терцию сверху и чистую квинту в итоге, иначе – малое трезвучие. Обозначается буквой М. или М.53. Минорное трезвучие создает впечатление сломленного звучания и имеет характер мрачности, слабости или печали, объединяемых в жизни понятием «минорности». Всеми чертами минорное трезвучие противоположно мажорному трезвучию. См. Трезвучие, Минор. Ср. Мажорное трезвучие.

МНОГОГОЛОСИЕ — сочетание одновременно нескольких звуков (тонов, голосов). Типы многоголосия: а) полифоническое, б) гармоническое, в) смешанное. См. Гармония, Гомофония, Полифония.

МОНОДИЯ [от греч. monos – один и ode – пение] — особый тип мышления или принципиальное одноголосие, которое имеет только горизонтальное измерение. Для монодии характерно полное отсутствие вертикали (присоединение голоса с другой мелодией или гармонизация не подразумеваются, но допускается дублирование голоса в октаву). Такой склад был характерен для европейской раннесредневековой культовой музыки и русского знаменного распева, музыки восточных и среднеазиатских народов (естественно, что при подобном монодическом выражении типы самой мелодики у разных народов существенно отличаются).

МОТИВ [ит. motivo – повод] — 1. Элемент внутри строения фразы: группа нот, объединенных одним ударением (соответствует стопе в стихосложнении). 2. Мелодический оборот, обладающий самостоятельной выразительностью; то же, что интонация. 3. Характерная часть темы, способная приобрести самостоятельное значение в дальнейшем ее развитии. 4. В бытовом понимании – напев, мелодия.

НАТУРАЛЬНЫЙ ВИД ЛАДА — разновидность мажора и минора, в которой нет измененных по высоте ступеней посредством случайных знаков альтерации.

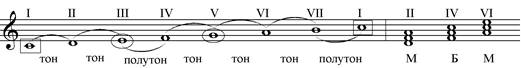

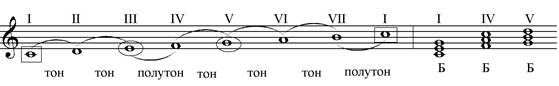

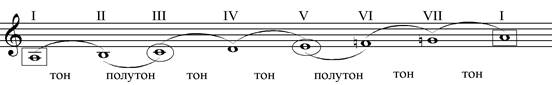

НАТУРАЛЬНЫЙ МАЖОР, или просто мажор — основная разновидность

(вид) мажора и основание для других разновидностей.

Звукоряд натурального мажора построен по формуле:

До мажор

До мажор

(C-dur)

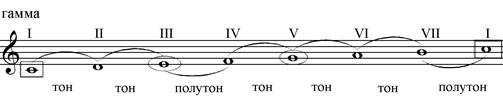

НАТУРАЛЬНЫЙ МИНОР, или просто минор – основание всех разновидностей минора. Звукоряд натурального минора построен по формуле:

ля минор

НЕУСТОЙЧИВЫЕ СТУПЕНИ ЛАДА – ступени (звуки), которые требуют разрешения и создают ощущение незавершенности. В мажоре и миноре это II, IV, VI и VII ступени. Неустойчивые ступени тяготеют в ближайшие устойчивые. См. Разрешение 1 и 2.

НИЖНИЙ ТЕТРАХОРД – четыре нижние ступени лада в звукоряде (гамме). В мажорной и минорной гаммах: I – II – III – IV ступени.

НОТА [от лат. nota – знак, заметка] – обозначение музыкального звука в виде черного или полого овала с возможным присоединением различных начертаний (штилей, хвостиков и т.д.) или без них – для выражения высоты и (или) длительности.

НОТНЫЙ СТАН, НОТОНОСЕЦ – нотная строчка из пяти горизонтальных параллельных линеек, нумерующихся снизу вверх; применяется для записи и обозначения высоты музыкального звука. Ноты пишутся либо на линейках, либо между линейками; таким образом, на самом нотном стане можно записать 11 звуков различной высоты и названий. Чтобы увеличить объем, к нотному стану прибавляются добавочные линейки сверху или снизу (их количество может быть от одной до пяти или более). Точное название звуков (ступеней), написанных на нотном стане, указывает выставляемый в его начале ключ. См. Ключ, Скрипичный ключ, Басовый ключ.

ОБЕРТОНЫ [нем. Obertöne – верхние тоны, гармонические призвуки] – обертоны возникают одновременно от колебания частей какого-либо звучащего тела (струны, столба воздуха и т.д.). Обертоны дополняют звучание основного тона и влияют на образование тембра.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛА –

ОБРАЩЕНИЕ ИНТЕРВАЛА – перенос основания на октаву вверх или вершины на октаву вниз (один из звуков остается на месте). Звуки меняются местами – вершина становится основанием, а основание вершиной. При обращении простых интервалов перенесении на октаву одного из звуков дает следующие взаимообратимые пары: прима – октава (1 – 8), секунда – септима, (2 – 7) терция – секста (3 – 6), кварта – квинта (4 – 5). При обращении интервала его качество меняется на противоположное: большой становится малым, малый – большим, уменьшенный – увеличенным, увеличенный – уменьшенным, и только чистый интервал остается чистым.

ОБРАЩЕНИЕ СЕПТАККОРДА – аккорд, получающийся при перемещении основного, затем терцового и квинтового тона септаккорда на октаву вверх или септимового, затем квинтового и терцового тонов на октаву вниз (См. Основной тон аккорда). Обращений септаккорда три:

Квинтсекстаккорд (65) – первое обращение, результат переноса нижнего звука септаккорда на октаву вверх. Строение квинтсекстаккорда – терция + терция + секунда. Между нижним и третьим звуками в квинтсекстаккорда образуется квинта, а между крайними – секста, что и стало основой для названия аккорда.

Терцквартаккорд (43) – второе обращение септаккорда, результат переноса нижнего звука квинтсекстаккорда или двух нижних звуков септаккорда на октаву вверх. Строение терцквартаккорда – терция + секунда + терция. Между двумя нижними звуками этого аккорда образуется терция, а между нижним и третьим снизу звуком – кварта, что и дало название обращению.

Секундаккорд (2) – третье обращение септаккорда, его можно получить переносом нижнего звука терцквартаккорда на октаву вверх или верхнего звука септаккорда на октаву вниз.

ОБРАЩЕНИЕ ТРЕЗВУЧИЯ – аккорд, получающийся при перемещении основного, затем терцового тона трезвучия на октаву вверх или квинтового, а затем терцового тона на октаву вниз. Обращений трезвучия два – секстаккорд (обозначается цифрой 6) и квартсекстаккорд (обозначается цифрами 64). Первое обращение трезвучия –секстаккорд – при наиболее близком расположении входящих в него звуков содержит терцию снизу, кварту сверху и сексту в итоге. Второе обращение трезвучия –квартсекстаккорд – содержит кварту снизу, терцию сверху и сексту в итоге. Обращение мажорного и минорного трезвучий:

ОДНОГОЛОСИЕ — изложение музыкальной мысли в логической последовательности звуков (тонов). Одноголосное изложение встречается в народной музыке, произведениях для инструментов solo, которые обычно не исполняют созвучия (например, флейта, труба и др.). Разновидности одноголосия – см. Мелодия, Монодия.

ОКТАВА (от лат. octava – восьмая) – понимается в значении интервала и звукоряда. 1. а) расстояние (интервал) между двумя звуками одного названия, равный восьми ступеням (например, до и следующее до, ре и следующее ре и т.д.); б) расстояние между двумя соседними звуками одного названия, вмещающее в себя восемь ступеней.

2. Звукоряд из восьми ступеней, в котором нижний (первый) и верхний (восьмой) звуки – это ступени одного названия. По свойствам регистра (низкий, средний или высокий) отдельным октавам присвоены названия: субконтроктава, контроктава, большая, малая, первая, вторая, третья, четвертая. В этом случае каждая октава начинается от ноты до и заканчивается нотой си.

Октавы можно обозначить с помощью буквенной или слоговой системы, а также цифр или черточек, расположенных снизу или сверху слога (буквы). См. Приложение.

ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ – звуки семиступенного звукоряда, соответствующие белым клавишам фортепиано. Основные ступени обозначаются по слоговой (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) или буквенной системе. Названия ступеней употребляются для обозначения как абсолютной высоты звуков, так и относительной. См. Буквенное обозначение. Ср. Производные ступени. ОСНОВНОЙ ТОН АККОРДА – звук аккорда терцового строения, от которого все остальные звуки (тоны) можно расположить по терциям вверх. Основной тон получил название прима (обозначается цифрой 1). Ниже показано положение основного тона (здесь звук до) и других тонов в трезвучии и его обращениях.

Положение основного тона и других тонов в септаккорде и его обращениях:

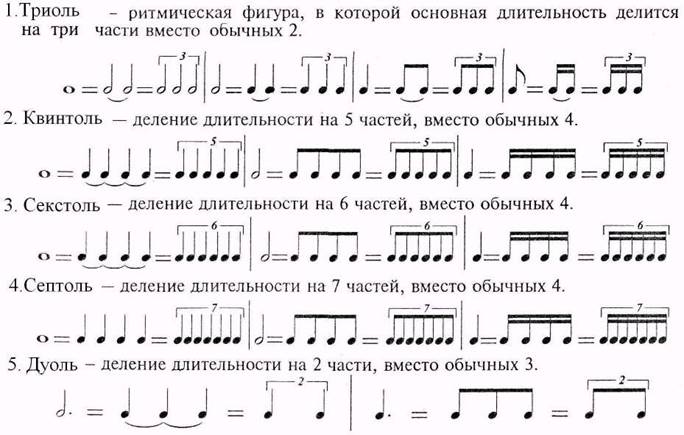

ОСОБЫЕ ВИДЫ РИТМИЧЕСКОГО ДЕЛЕНИЯ – принцип деления каждой длительности на нечетное количество равных частей. Путем особого (нечетного) деления образуются такие ритмические фигуры как триоль (обозначается сверху ритмической группы цифрой 3), квинтоль (5), секстоль (6), септоль (7), новемоль (9), децимоль (10) и др. В нечетном делении фактическая длительность нот всегда меньше тех длительностей, которыми они записаны (восьмых, четвертей и других): в триоли – три звука вместо двух на единицу времени, в квинтоли – пять вместо четырех и т.д. Поэтому такое деление еще называется условным. Ср. Четное деление длительностей.

См. Приложение.

ПАУЗА – остановка (перерыв в звучании), которая остается органической частью целого. Паузы записываются специальными знаками, соответствующими определенной длительности нот. Паузой может быть выражена любая длительность.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ – две разноладовые тональности (мажорная и минорная), натуральные разновидности лада которых имеют общий звукоряд и ключевые знаки, но различные тоники. Параллельные тональности отстоят на малую терцию друг от друга (мажорная тональность сверху от минорной и наоборот ). Тоника параллельной тональности к мажору (то есть тоника минорной тональности) будет находиться на VI ступени звукоряда, а тоника параллельной тональности к минору – на III.

До мажор

ля минор

На рисунке тоники тональностей, как первые ступени в своем звукоряде, выделены квадратными скобками, а их местонахождение в звукоряде параллельной тональности выделено овалом.

ПЕРЕМЕННЫЙ РАЗМЕР – размер с изменяющимся количеством счетных долей. Разновидности: периодический (смена различных размеров регулярна) и непериодический (смена размеров происходит эпизодически).

ПОЛУТОН – наименьше расстояние между звуками (клавишами) в условиях равномерно-темперированного строя. См. Строй.

ПОЛИФОНИЯ [от греч. poly – много и phone – звук, голос] – вид многоголосия

(от двух и более голосов), основывающийся на одновременном звучании нескольких самостоятельных по значению, но взаимосвязанных друг с другом мелодических выразительных голосов – линий (тем не менее, есть полифонические произведения, где возможно главенство одного из голосов, ведущего мелодию все время в одном регистре). К полифонии применительно такое понятие как контрапункт – противостояние голосов (от лат. punktum contra punktum – точка против точки).

Полифония – особый тип мышления, которому присуща линеарность (горизонтальность). Это мышление «линиями», которые, тем не менее, могут координироваться и вертикалью (не обязательно гармонией).

Отличие полифонии от гомофонии: а) мелодическая развитость и контраст голосов; б) равноправие голосов; в) «текучесть» изложения».

Свойства полифонии: а) интеллектуализм; б) художественная обобщенность (отличает музыку XVII–XVIII веков; образность полифонических произведений питает драматизм, присущий человеческому бытию, идея гармонического устройства мира); в) единоòбразность (т.е. длительное и полное выражение одного состояния).

Виды полифонии: а) контрастная (контрапункт разных по характеру темголосов), б) имитационная (голоса имитируют друг друга – подражают, вступая по очереди), в) подголосочная (одновременное сочетание в разных голосах напева и подголосков–вариантов напева).

Из истории полифонии:

Зачатки полифонии имеются в песенном фольклоре разных народов – это бурдон (сопровождение основной мелодии выдержанным «гудящим» звуком – наподобие волынки) и гетерофония (пение в унисон с периодически возникающим «расхождением» голосов в какой-либо интервал). Более развитый вид полифонии, встречающийся в народной музыке – подголосочная полифония. Путь от монодии к возникновению полифонического многоголосия в европейской музыке начался примерно с VI века н.э. и прошел несколько стадий. Cодержание и развитие профессиональной музыки в Европе связано в основном с церковными обрядами. Основной вид церковного католического песнопения – григорианский хорал. В X–XII веках развивается такой тип многоголосия как «блуждающий орган». В XII-XIII веках была известна школа при соборе Нотр Дам (ее великие представители – монахи Леонин и Перотин), развиваются такие формы многоголосия как дискант, мотет (техника контрастной полифонии на основе cantus firmus). К XIV веку утверждается уже полифоническое многоголосие. В XV веке мощная школа (из нескольких этапов) хоровой полифонии образовалась в Нидерландах – это первый исторически сложившийся этап в развитии стариной полифонии. Основные представители – Гийом Дюфаи (1400 – 1474), Иоханесс Окегем (1425-1495), Жоскен Депре (1440-1524), Якоб Обрехт. Кульминационная фаза развития этой школы – творчество Орландо Лассо (1532- 1594). Полифония XV–XVII веков получила такое название как строгий стиль, отличающийся чрезвычайной определенностью интонационных и ритмических норм. Выдающимся представителем итальянской (римской) полифонической школы был Джованни Пьерлуджи Палестрина (1525 – 1594).

В XVII-XVIII вв. – время существования в европейской полифонии свободного стиля, в котором (в отличие от строгого) допускается свобода в голосоведении и применении тех или иных интервалов. Происходит поиск выразительных возможностей для передачи духовного и душевного мира человека. На полифонию и содержание музыки заметное влияние оказывает гомофонногармоническое письмо, новые жанры (опера [оперная мелодика], оратория), светская и народная музыка, а также общие тенденции в искусстве и жизни. Основа свободного письма – мажоро-минорная тональная система и функциональная гармония. Главенствующее положение занимают инструментальные жанры и формы, среди которых на первом месте стоит фуга. Другие жанры - канцона, токката, фантазия, полифонические вариации, хоральная прелюдия. Среди представителей музыки XVII-XVIII веков величайшей вершиной является немецкий композитор И.-С.Бах (1685–1750). Другие выдающиеся композиторы: Георг Фридрих Гендель (1685–1759), итальянец Джироламо Фрескобальди (1583 –1643), немецкие композиторы Генрих Шюц, Дитрих Букстехуде (Германия).

ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ ФАКТУРА — способ изложения полифонического типа многоголосия; тип фактуры, основанный на одновременном сочетании нескольких равноправных голосов, каждый из которых имеет самостоятельное значение. Полифоническая фактура тесно связана с различными видами (стилями) полифонии – она может быть основана на имитационном или подголосочном стиле, а также свободном сопоставлении контрастирующих мелодических голосов. Кроме полифонических форм и жанров, полифоническая фактура нередко встречается в так называемых гомофонных формах – как средство изложения музыкального материала в теме или как прием развития.

ПРОИЗВОДНЫЕ СТУПЕНИ – ступени, названия которых образуются от повышения или понижения основных (например: до-диез, ми-бемоль и т.д.). На фортепиано производные ступени соответствуют, как правило, черным клавишам. Cм. Знаки альтерации, Буквенное обозначение.

ПРОСТЫЕ ИНТЕРВАЛЫ – интервалы, не превышающие по величине восемь ступеней. К простым интервалам относятся:

Прима – первая (обозначается цифрой 1);

Секунда – вторая (обозначается цифрой 2);

Терция – третья (обозначается цифрой 3);

Кварта – четвертая (обозначается цифрой 4);

Квинта – пятая (обозначается цифрой 5);

Секста – шестая (обозначается цифрой 6);

Септима – седьмая (обозначается цифрой 7);

Октава – восьмая (обозначается цифрой 8);

Интервалы с одинаковыми названиями (то есть с одинаковым количеством ступеней) оказываются не всегда одинаковыми по количеству полутонов (то есть по качеству). См. Ступеневая величина, Тоновая величина, Качество интервала.

ПРОСТЫЕ РАЗМЕРЫ – размеры, которые содержат только одну сильную долю. Метрическая ячейка одна и может быть 2-х дольная или 3-х дольная. Виды простых размеров: 2/2, 2/4, 2/8, 2/16; 3/2, 3/4, 3/8, 3/16.

ПУЛЬС – равномерное чередование длительностей (долей). Доля – единица музыкального пульса.

РАЗМЕР – конкретизация метра (размер связывает метр с определенной длительностью долей); метрическая основа в размерах может быть одинаковой, а продолжительность долей разной. См. Размер такта.

РАЗМЕР ТАКТА – выражение долей метра определенной длительностью (количество долей определенной длительности, образующих такт). Цифровой показатель размера складывается из обозначения количества метрических долей (верхняя цифра) и продолжительности каждой доли (нижняя цифра). Размеры подразделяются на простые, сложные однородные и сложные смешанные, переменные. См. Простые размеры, Переменный размер, Сложные однородные размеры, Сложные смешанные размеры.

РАЗРЕШЕНИЕ – 1. Переход диссонирующего звука в консонирующий ходом на секунду вниз или вверх. 2. Переход неустойчивой ступени лада в устойчивую (например, VI ступени в V или VII в I) – см. пример ниже 3. Переход диссонирующего аккорда (в соответствии с тяготением его звуков) в консонирующий.

Разрешение неустойчивых ступеней:

До мажор

РЕГИСТР – группа звуков (участок звукоряда), обладающая общим характером звучания. Весь музыкальный диапазон можно разделить на три основных регистра: низкий, средний, высокий (что действительно и по отношению к диапазону голоса или инструмента).

РЕЧИТАТИВ [лат. recitare – читать вслух, декламировать] – пение более приподнятое, чем обычная речь, но менее очерченное, чем мелодия. Род как вокальной, так и инструментальной музыки, интонационно и ритмически приближающейся к выразительной речи (декламации). Пишется и исполняется Р. обычно ритмически свободно.

РИТМ (греч. rythmos – мерное течение) – важнейшее средство организации музыкальных событий, организация звуков и пауз по их длительностям. Ритм проявляется в любой последовательности звуков (см. Ритмический рисунок).

РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК – последовательность из каких-либо длительностей.

СВОЙСТВА МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКА – См. Высота, Длительность,

Тембр, Динамика.

СВОЙСТВА СТУПЕНЕЙ ЛАДА – свойства, обусловленные внутриладовыми тяготениями ступеней. См. Устойчивые ступени, Неустойчивые ступени.

СЕКВЕНЦИЯ [лат. sequentia – следование] — в современном смысле – повторение какого-либо музыкального материала (мелодического или гармонического оборота и т.д.) на другой высоте теми же голосами. Повторение (перемещение) может быть восходящим или нисходящим. Перемещаемый материал называется звеном секвенции. Минимальная протяженность звена может состоять из двух звуков или двух аккордов. Тот интервал, на который перемещается звено секвенции, называется шагом секвенции. Если секвенция протекает в одной тональности, то является тональной или диатонической (новые знаки альтерации не появляются), а если в разных тональностях, то модулирующей (появляются новые знаки альтерации). Модулирующие секвенции, в свою очередь, подразделяются на хроматические (движение здесь идет по родственным тональностям, поэтому лад звена секвенции может меняться) и транспонирующие (сопоставляются самые различные, часто «далекие» тональности, но одного лада).

СЕПТАККОРД – аккорд, состоящий из четырех звуков, распложенных по терциям (соответственно, в основе септаккорда – от основного тона – лежит трезвучие). Тоны септаккорда называются прима (1) – основной тон, терция (3) – терцовый тон, квинта (5) – квинтовый тон и септима (7) – септимовый тон. Септаккорд обозначается цифрой 7 – по названию интервала септима, образующейся между нижним и верхним звуком аккорда в сжатом его расположении. Септаккорды бывают трех основных видов – малый (трех разновидностей), большой (трех разновидностей) и уменьшенный (одной разновидности). Вид септаккорда зависит от качественной величины септимы (малой, большой или уменьшенной), а разновидность – от качества терций и их сочетания. Полностью септаккорд обозначается двумя прилагательными – первое означает качество септимы между крайними его звуками, а второе означает вид трезвучия в основе септаккорда (например, название малый мажорный септаккорд означает, что крайние звуки септаккорда образуют малую септиму, а в основе лежит мажорное трезвучие).

Малые септаккорды:

Малый мажорный септаккорд (сокращенно м.М.7), состоящий из Б53 + м.3

или б.3 + м.3 +м.3;

Малый минорный септаккорд (м.м.7), состоящий из М53 + м.3 или м.3 + б.3 + м.3;

Малый уменьшенный септаккорд (м.ум.7), состоящий из Ум.53 + б.3 или м.3 + м.3 + м.3;

Большие септаккорды:

Большой мажорный септаккорд (сокращенно Б.М.7), состоящий из Б53 + б.3 или б.3 + м.3 +б.3;

Большой минорный септаккорд (Б.м.7), состоящий из М53 + б.3 или м.3 + б.3 +б.3;

Большой увеличенный септаккорд (Б.Ув.7), состоящий из Ув.53 + м.3 или б.3 + б.3 +м.3;

Уменьшенный септаккорд существует практически в одной разновидности, состоящей из Ум.53 + м.3 или м.3 + м.3 +м.3;

СЖАТОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АККОРДА – расположение аккорда терцового строения (трезвучия, септаккорда, нонаккорда) по терциям; является исходным для определения структуры аккордов терцового строения и для названия составляющих их звуков. См. Вид аккорда, Терцовый принцип строения аккорда, Основной тон аккорда.

СИЛЬНАЯ ДОЛЯ – ударная доля такта (акцентированная доля).

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ – один из ключей системы Соль (G). Скрипичный ключ означает, что нота соль первой октавы (g¹) находится на второй линейке нотного стана. В скрипичном ключе обозначаются звуки малой (с помощью добавочных линеек), первой, второй, а также (с помощью добавочных линеек или условных знаков) – третьей и четвертой октав, что соответствует звуковому диапазону скрипки – струнного смычкового инструмента высокого регистра звучания. См. Октава 2.

СЛАБАЯ ДОЛЯ – неударная доля такта (доля без акцента).

СЛОЖНЫЕ ОДНОРОДНЫЕ РАЗМЕРЫ – размеры, такты в которых образуются из слияния простых однородных метров – например, 2/4 и 2/4, поэтому сильных долей несколько (их количество зависит от суммы размеров). Виды: четырех, шести, девяти и двенадцати дольные (например, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8 и т.д.). См. Размер.

СЛОЖНЫЕ СМЕШАННЫЕ РАЗМЕРЫ – размеры, такты в которых образуются из слияния простых разнородных метров. Чередование сильных долей неравномерно и зависит от последовательности простых размеров, составляющих такт (5/4 = 2/4+3/4 или ¾ +2/4). Наиболее употребительны 5/4, 5/8, 7/4, изредка встречается 11/4. См. Размер такта.

СОСТАВНЫЕ ЗВУКИ АККОРДА ТЕРЦОВОГО СТРОЕНИЯ – звуки

(тоны), которые образуют аккорд терцового строения; не зависят от названия ступени. Все звуки получают названия по интервалу, образуемому с основным тоном аккорда (примой): терцовый тон (терция) аккорда, квинтовый тон (квинта), септимовый тон (септима), нону аккорда. Другие тоны аккорда (в более сложных аккордах) нумеруются соответственно тому интервалу, который получается от нижнего звука аккорда до самого верхнего. При обращении аккорда (перемене местоположения звуков) тон аккорда никогда не меняет своего значения. Ниже показаны тоны аккорда в пределах нонаккорда. См. Основной тон аккорда.

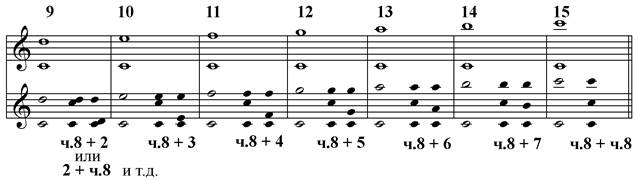

СОСТАВНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ – интервалы, составленные из чистой октавы в сумме с каким-либо простым интервалом. К составным интервалам относятся:

Нона – 9 (секунда через октаву)

Децима – 10 (терция через октаву)

Ундецима – 11 (кварта через октаву)

Дуодецима – 12 (квинта через октаву)

Терцдецима – 13 (секста через октаву)

Квартдецима – 14 (септима через октаву)

Квинтдецима – 15 (октава через октаву)

СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ – специфические средства, с помощью которых раскрывается содержание и происходит развитие музыки (то есть воплощается художественный замысел). См. Лад, Мажор,

Минор, Мелодия, Гармония, Регистр, Ритм, Метр, Темп, Фактура,

СТИХ – строка в стихотворном произведении.

СТОПА – повторяющееся сочетание метрически сильного и метрически слабого места стихотворной речи. В силлабо-тонической системе стихосложения слабое место соответствует безударному, а сильное – ударному слогу. Стопа является метрической основой стиха, по ней определяется стихотворный размер. См. также Метр, Размер, Строфа.

СТРОЙ – система организации музыкальных звуков по высоте, выраженная в соотношении частот и колебаний. Существуют понятия равномернотемперированный строй и нетемперированный строй (темперация – лат. temperare – приводить в порядок). Фортепиано и клавишные инструменты – орган, клавесин относятся к инструментам с равномерно-темперированным строем, при котором октава делится на 12 равных частей (полутонов). В условиях нетемперированного строя звучание не имеет закрепленной раз и навсегда высоты за звуком, звук может иметь отклонения от акустически точной высоты.

СТРОФА [от греч. strophe – поворот] – в стихосложении – группа стихов, объединенных каким-либо формальным признаком, периодически повторяющимся из строфы в строфу. Длина строфы может составлять от двух до шестнадцати стихов. См. Стих.

СТУПЕНЕВАЯ ВЕЛИЧИНА ИНТЕРВАЛА – количество ступеней в интервале, получаемое при счете от нижнего до верхнего звука включительно. Ступеневая величина определяет название интервала – например секунда, терция и т.д. Измерение интервалов только количеством ступеней не является исчерпывающим и должно дополняться измерением тоновой величины и определением качества (вида) интервала. Ср. Тоновая величина интервала. См. Простые интервалы, Составные интервалы.

ТАКТ [от лат. tactus – прикосновение, воздействие] – повторяющаяся часть метра от одного акцента до следующего (расстояние от одной сильной доли до следующей). Отрезок времени, заключенный между соседними сильными долями. Такты обозначаются (разделяются) вертикальными чертами (См. Тактовая черта). Деление на такты не связано с собственным членением музыки по смыслу.

ТАКТОВАЯ ЧЕРТА – разделительная вертикальная черта на нотном стане (станах), которая ставится перед сильной долей такта (или перед первой сильной долей в сложных размерах).

ТЕМБР [от фр. timbre – колокольчик, метка, марка] – окраска звука, свойство каждого инструмента и голоса. Характеристика тембра часто содержит эпитеты – «легкий», «серебристый», «густой», «звонкий» и т.д. Тембр зависит от количества, высоты и силы обертонов (призвуков) звука. Колорит звуку придают входящие в его состав частичные тоны (обертоны) или гармоники. См. Обертоны.

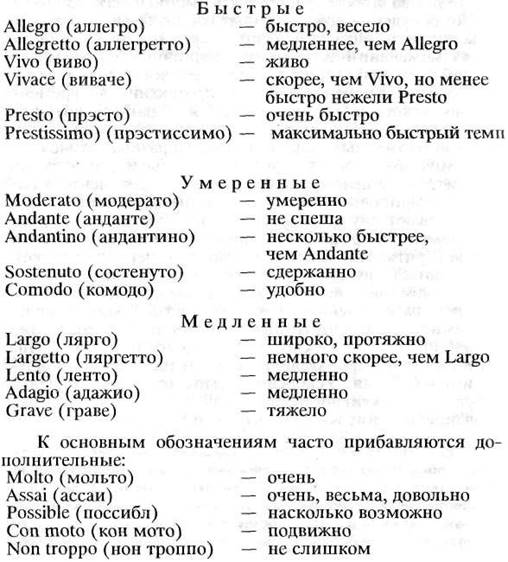

ТЕМП [от лат.tempus – время] – скорость движения, частота пульсации метрических долей; важнейшее средство во всех временных видах искусств. В музыке скорость движения является результатом соотношения между астрономическим и художественным временем, и корректируется временем восприятия произведения. Темп может иметь категорию быстрый, умеренный или медленный с некоторыми разновидностями. Темп произведения выражается в словесных терминах (на итальянском или другом языках) и часто цифровых обозначениях метронома. См. Метроном.

ТЕРЦОВЫЙ ПРИНЦИП СТРОЕНИЯ АККОРДА – принцип расположения (строения) звуков внутри аккорда по терциям. Самый простой аккорд, построенный по терцовому принципу – трезвучие (53, состоит двух терций), далее следуют септаккорд (7, три терции), нонаккорд (9, четыре терции), ундецимаккорд (11, пять терций), терцдецимаккорд (13, шесть терций). См. Трезвучие, Септаккорд, Составные интервалы.

ТЕТРАХОРД [от греч. tetra – четыре и chorde – струна] – четыре расположенные рядом ступени звукоряда; в мажорной и минорной гамме тетрахорды различают по местоположению – их два (нижний и верхний) и по схеме строения – четыре (мажорный, минорный нижний и минорный верхний, гармонический). См. Верхний тетрахорд, Нижний тетрахорд, Натуральный мажор, Гармонический мажор, Мелодический мажор, Натуральный минор, Гармонический минор, Мелодический минор.

ТОН [от греч. tonos – напряжение, ударение] – 1. Звук, имеющий определенную высоту. 2. Расстояние между двумя ступенями (клавишами), равное двум полутонам. 3. Звук аккорда. См. Основной тон аккорда,

ТОНАЛЬНОСТЬ – высотное положение [мажорного или минорного] лада. Тональности получают название от тоники и лада. Тональности различаются по ключевым знакам, поэтому группы тональностей таковы: а) без ключевых знаков, б) диезные, в) бемольные. Существует 30 употребительных тональностей (2 без ключевых знаков, 14 диезных и 14 бемольных). В эти группы входят все пары параллельных тональностей – 1 пара без ключевых знаков (До мажор – ля минор), 7 пар диезных и 7 пар бемольных – в соответствии с количеством ключевых знаков от 1 до 7. См. Ключевые знаки.

ТОНИКА – самая устойчивая ступень лада, к которой тяготеют все остальные звуки, обозначается римской цифрой I или буквой Т (рус. или лат.). С тоникой прежде всего связывают понятие покоя, устойчивости, тоника способна завершить музыкальное движение (большинство музыкальных произведений завершается звуком тоники, тоническим трезвучием). В узком смысле понятие «тоника» – просто I ступень лада или тоническое трезвучие мажора и минора, а в широком – основная тональность в произведении. См. Тоническое трезвучие, Тональность, Гамма.

ТОНИЧЕСКОЕ ТРЕЗВУЧИЕ – трезвучие, построенное от I ступени (тоники) мажорной или минорной тональности. Тоническое трезвучие включает в себя все устойчивые ступени лада – I, III и V; обозначается как Т53. См. Трезвучие, Мажорное трезвучие, Минорное трезвучие.

ТОНОВАЯ ВЕЛИЧИНА ИНТЕРВАЛА – количество тонов и полутонов в интервале. Тоновая величина служит дополнением к ступеневой величине, указывает на качество интервала и позволяет точно определить его вид и дать полное название. Самое меньшее количество тонов среди простых интервалов в чистой приме (ч.1) – 0 тонов, большее – в чистой октаве (ч.8), 6 тонов. См.

Качество интервала.

ТОЧКА – знак увеличения длительности ноты или паузы наполовину (полтора раза); помещается справа от ноты или паузы. Точку можно поставить также вместо лиги (паузы залиговать нельзя, для этого применяются другие условные знаки).

|

|

|

|

|

|

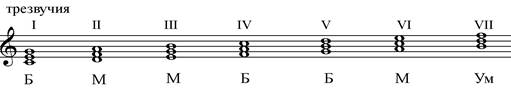

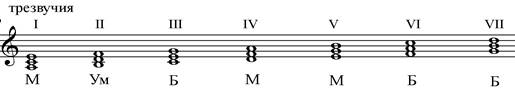

ТРЕЗВУЧИЕ – аккорд из трех разных звуков, расположенных по терциям. Сокращенно трезвучие обозначают цифрами 53, что показывает интервальное расстояние от нижнего до верхнего звука (5 – квинта), а также расстояние между нижним и средним и средним и верхним звуками (3 – терция). Трезвучия бывают четырех видов. Вид трезвучия зависит от качественной величины терций и их сочетания в трезвучии. Виды (типы): а) мажорное (или большое) – Б53 (б.3 + м.3), б) минорное (или малое) – М53 (м.3 + б.3), в) уменьшенное – Ум.53 (м.3 + м.3) – название трезвучия происходит от названия квинты между крайними звуками трезвучия, г) увеличенное – Ув.53 (б.3 + б.3) – название от увеличенной квинты между крайними звуками.

ТРИТОН – интервал, состоящий из трех тонов. Встречается как особый интервал в звукоряде натурального мажора и минора, звукоряде гармонического мажора и минора, а также может быть построен от любого звука вне заданной тональности. Тритон занимает промежуточной положение между чистой квартой (2,5 тона) и чистой квинтой (3,5 тона). Соответственно, название тритон применимо к двум интервалам, являющихся энгармоничеки равными благодаря равенству тоновой величины – это увеличенная кварта (ув. 4) и уменьшеная квинта (ум.5). Ув.4 и ум. 5 являются взаимообратимыми интервалами. См. Обращение интервала. При построении в ладу тритоны обязательно разрешаются в ближайшие устойчивые ступени. При разрешении ув.4 образуется интервал секста, так как увеличенные интервалы разрешаются «наружу» – расширяются, а при разрешении ум.5 образуется интервал терция, так как уменьшенные интервалы разрешаются «внутрь» – уменьшаются. Тритоны, построенные в натуральном виде лада называются диатоническими, а в гармоническом виде лада – хроматическими.

УСТОЙЧИВЫЕ СТУПЕНИ ЛАДА – ступени (звуки), которые не требуют продолжения и создают ощущение покоя. В мажоре и миноре это I, III и V ступени (I – тоника – основная устойчивая ступень, III и V – относительно устойчивые).Устойчивость или неустойчивость присущи не самим отдельным звукам, а определенным ступеням лада. Ср. Неустойчивые ступени.

ФАКТУРА [от лат. factura – приготовление, обработка] – то выразительное средство, без которого музыка не может существовать. Фактура – способ организации и строения музыкальной ткани и изложение музыкального материала, учитывающее характер и взаимодействие составляющих голосов. Синонимом фактуры является термин склад. Склад указывает на тип организации музыкальной ткани (многоголосие, одноголосие). Фактура – конкретное изложение того или иного склада. Фактура очень разнообразна по своему воплощению, ее можно характеризовать образно («плотная», «прозрачная»). Видов (типов) фактуры несколько. Основными типами являются: а) аккордовая, б) гомофонно-гармоническая, в) полифоническая. Существует ряд промежуточных, в которых встречаются признаки разных типов, а также «многослойные» сложные фактуры. См. Гармония, Гомофония, Гомофонно-гармоническая фактура, аккордовая фактура, Полифония.

![]()

ФЕРМАТА [ит. fermata – остановка] – знак, удлиняющий ноту или паузу на неопределенное время (на усмотрение исполнителя), но чаще это еще половина от записанной длительности.

ФРАЗА [греч. phrasis – оборот речи, выражение] – 1. Отрывок мелодии (музыки), который при исполнении отделяется цезурой от предыдущего и последующего движения. 2. В учении об элементах музыкальной формы – часть предложения, которая объединяет несколько мотивов. См. Мелодия, Мотив.

ФУНКЦИЯ [от лат. functio – деятельность и ит. funzione – значение, роль] – роль ступеней и аккордов в ладу, обусловленная определенными закономерностями и тяготениями. См. Гармоническая функция аккорда, Функция ступеней лада.

ФУНКЦИЯ СТУПЕНИ ЛАДА – роль ступени в системе лада. В системе мажора и минора существуют следующие функции ступеней, присваеваемые и построенным от них трезвучиям: а) главные – I, IV и V (см. Главные функции лада), б) вводные – II (верхний или нисходящий вводный тон) и VII (нижний или восходящий вводный тон), в) медианты (от лат. media – средняя) – III (верхняя медианта) и VI (нижняя медианта) ступени. Главные функции имеют буквенное обозначение – в мажоре обозначаются заглавными буквами (T, S, D), в миноре – прописными (t, s, d):

dominare (D, d)

sub (S, s)

tonus (T, t)

|

ступень |

Функция |

|

|

I |

T |

ТОНИКА (главная опора) |

|

VII |

|

Верхний или восходящий вводный тон |

|

VI |

|

МЕДИАНТА («средняя») нижняя |

|

V |

D |

ДОМИНАНТА «верхняя господствующая» |

|

IV |

S |

СУБДОМИНАНТА «нижняя господствующая» |

|

III |

|

МЕДИАНТА верхняя |

|

II |

|

Нижний или восходящий вводный тон |

|

I |

T |

ТОНИКА (главная опора) |

ФУНКЦИЯ АККОРДА – см. Функция, Главные функции лада, Функции ступеней лада.

ХОРЕЙ [от греч. choreios] – в теории стихосложения (поэтической метрике) название двусложной стопы, состоящей из первого сильного (ударного) и второго слабого (неударного) слогов ( ` или – ). Иногда применяется для определения в музыке ритмических элементов сходного построения.

` ` ` ` ` ` ` `

Бу-ря мгло-ю не-бо кро-ет Вих-ри снеж-ны-е кру-тя (А.С. Пушкин)

ЦЕЗУРА – короткая пауза между фразами мелодии или завершенными разделами музыкального произведения – как бы перевод дыхания при исполнении. Место цезуры определяется исполнителем или композитором при помощи знака V или запятой (апострофом) над нотной строчкой.

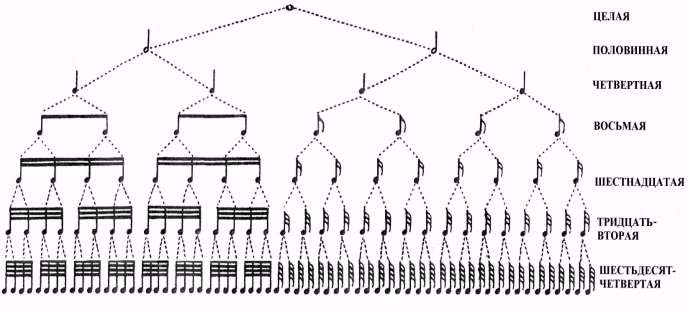

ЧЕТНОЕ ДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ – принцип деления каждой длительности на два и т.д. Основным обозначением длительности служит целая нота. Путем четного (основного) деления образуются такие виды длительностей как половинная (от целой ноты), четверть (от половинной), восьмая (от четверти), шестнадцатая (от восьмой), тридцатьвторая и т.д.

Э

ЭЛЕМЕНТЫ НОТНОГО ПИСЬМА – См. Нотный стан, Ключ, Нота.

ЭНГАРМОНИЗМ – высотное равенство различных по написанию звуков или клавиш. Звуки, равные по высоте, но различные по названию, называются энгармонически равными (например, энгармонически равны звуки до-диез и ребемоль, находящиеся в одной октаве). Энгармонически равными бывают также тональности и интервалы.

ЯМБ [от греч. iambos] – в теории стихосложения (поэтической метрике) название двусложной стопы, состоящей из первого слабого (неударного) и второго сильного (ударного) слогов ( ` или –). Иногда применяется для определения в музыке ритмических элементов сходного построения.

` ` ` ` ` `

На хол-мах Гру-зи-и ле-жит ноч-на-я мгла… (А.С. Пушкин)

1. Буквенное обозначение звуков различных октав.

|

|

БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗВУКОВ |

||||||

|

слоговые названия |

основные звуки |

произно- шение |

звуки с диезом (диез –is) |

звуки с бемолем (бемоль – es) |

|||

|

до |

c |

C |

цэ |

cis |

цис |

ces |

цэс |

|

ре |

d |

D |

дэ |

dis |

дис |

des |

дэс |

|

ми |

e |

E |

э |

eis |

эис |

es |

эс |

|

фа |

f |

F |

эф |

fis |

фис |

fes |

фэс |

|

соль |

g |

G |

гэ |

gis |

гис |

ges |

гэс |

|

ля |

a |

A |

а |

ais |

аис |

as |

ас |

|

си |

h |

H |

ха |

his |

хис |

– |

|

|

си- бемоль |

b |

B |

бэ |

– |

|

b |

бэ |

|

|

|

||||||

2. Четное деление длительностей

3. Особые виды ритмического деления.

3. Обозначения темпов (на итальянском языке)

Основные

4. Обозначение характера исполнения.

5. Агогика

6. Динамические оттенки

Слова «крещендо» и «диминуэндо» часто заменяются графическими знаками:

![]() cresc. (крещендо) и dim.

cresc. (крещендо) и dim. ![]() (диминуэндо).

(диминуэндо).

БукваА страница5

Б 6

В 7

Г 8

Д 11

Ж 12

З 13

И 13

К 15

Л 15

М 18

Н 21

О 22

П 25

Р 28

С 28

Т 33

У 36

Ф 36

Х 37

Ц 38

Ч 38

Ш 38

Э

Я 38

38

Приложение 39

ДЛЯ ЗАМЕТОК ЖУКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

учебно-программное издание

Редакция и компьютерная верстка – Н.А. Жукова

E-mail: zhukovana@sgpk.org https://sgpk.org/

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»

2024

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.