Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10» имени учителя В.А. Смирнова города Ржева Тверской области

Участник Великой Отечественной войны отец Александр

(в миру - Александр Михайлович Михайлов)

Работу выполнила:

Огулина Елизавета Николаевна

Обучающаяся 8 – А класса

Руководитель:

Иванова Марина Алексеевна

директор МОУ «Гимназия №10»

Ржев 2020 г.

В проповеди митрополита Тихона, произнесённой года в Храме св. Александра Невского г. Пскова на отпевании протоиерея Александра Михайлова, об этом батюшке говорилось следующее.

1927г. - 19.12. 2019 г.

«В 70-ые - 80-ые годы ныне новопреставленного протоиерея Александра называли просто: батюшка из Верхнего Моста, отец Александр из Верхнего Моста. Его знала Псковская земля, к нему ездили не мало людей. И даже в то время, когда на Псковской земле было множество старцев, отец Александр выделялся своей особой духовной жизнью, своими мудрыми наставлениями, своей несгибаемой позицией православного священника.

Он родился в 1927 году в верующей семье здесь на Псковщине, и совсем мальчиком в 15 лет ушел в партизаны защищать свое земное Отечество. Потом, после войны - армия, учеба в Ленинградской Духовной Семинарии, недолгая служба в Ярославской епархии и практически вся жизнь здесь на Псковской земле.

На нас, молодых людей, он производил неизгладимое впечатление. Я хорошо помню первую встречу с ним в середине 80-х годов, почти 35 лет назад. Мы приехали к нему с молодыми священниками - иеромонахами в Верхний Мост. Молились у него за службой, он исповедовал нас. Потом сидели за чаем. Что в нем чувствовалось особое: человек прожил сложную жизнь, но никогда не роптал, был исполнен благодарения Богу за все, что Господь посылает ему. Мы сегодня слышали притчу о десяти прокаженных и о том, как Господь благословил исцелением не только тела, но и души, лишь одного из прокаженных, который пришел к Нему с благодарностью. Вот таким был отец Александр. Он мог обличить, но ропота на свою жизнь от него не было слышно никогда, чтобы с ним не случалось.

Отец Александр из Верхнего Моста был человек несокрушимой веры, человек, много передумавший, и, что очень важно - человек, всю свою жизнь ищущий Бога. “Взыщите Бога и жива будет душа ваша” (Пс. 68:33). Этой живой верой особенно отличался отец Александр, это сразу чувствовалось в общении с ним. И в своих наставлениях он часто говорил: “всегда ищите Бога, до последнего издыхания”.

А сейчас, дорогие братья и сестры, я хочу прочитать вам слова наставлений, которые остались нам от отца Александра. Он оставил их нам в наследство. Итак, слова батюшки, отца Александра из Верхнего моста:

“В жизни много таинственного чего не объяснишь. Но если думать о самой жизни, то если человек потеряет веру - смысла в жизни нет. Крест Христов - это последнее слово, сказанное для мира человеку. Смерть Христа - отмена всех радикальных ценностей человеческой жизни. Умер Христос - значит нет никакой ценности в жизни. Он ради меня умер, значит у меня ценностей больше нет никаких.

Я молюсь Господу Богу, чтобы наши русские люди были благословлены Богом, чтобы Господь всех простил, всех помиловал, всех пожалел, не взирая на все наши грехи. Он блудницу пожалел, разбойника пожалел и никого не отринул, и я обращаюсь к Нему, чтобы Он и нас простил. Он простит, Он помилует и Он всех нас пожалеет.

Бунтует дух в человеке и он не знает что ему делать. Не отличает добро от зла, а добро исходит от Бога и только от Него. Но человек не понимает этого и думает, что он сам творит добро. А ведь все благодеяния - Божие, если нам чего-то не хватает в жизни, то не потому, что мир такой, а потому что есть в нас неправда и надо ее искоренить и думать не о себе самом, а о других, помогать людям. Кто уничижит сам себя - возвысится, а кто возвышает сам себя - унизится. Это есть Евангельская истина, и никуда от нее не деться.

Если любишь мир - то любви к Богу нет. А если хочешь знать Бога, Бог всегда поможет тебе. Познай Бога, человек. Будем искать Бога, и Господь Сам откроется. Человек без Бога всегда прислушивается к себе, только к себе. Без Бога человек - только чрево и служит своему телу. С Богом трудно, но надо мириться с Ним, иначе никак. Кто не делает сегодня, завтра будет умирать жалким человеком, никому не нужным. Не памятники нужно создавать на кладбище, а Богу Всевышнему.

Мне уже 79 лет, состарился совсем, а я еще ищу Бога, тоскую по Нему, печалюсь по Нем. Я каждый день ищу Его, и когда встречаю, когда чувствую, что встретился со мною Христос, тогда плачу и радуюсь. И молиться могу за людей и могу много любить людей, во мне есть силы. Если такой силы не будет - я только звук и все”.

Жизнь отца Александра - не звук, а вечная память у Бога в Царствии Небесном и благодарная память на земле у тех, кто знал его. Аминь!»

Про жизнь и служение в Церкви батюшки Александра для нас остались следующие свидетельства.

Митрофорный (митра - награда Церкви) протоиерей Александр Михайлов истинный скобарь: родом из островской деревни, а в деревенской порховской церкви свт. Николая села Верхний Мост прослужил почти всю свою жизнь. Деревенский батюшка Александр Иванович Михайлов был не только самым старым священником Псковской епархии, но и ветераном войны, её участником.

Отец Александр (в миру - Александр Михайлович Михайлов) переехал в Псков из разваливающегося домика в деревне Верхний Мост Порховского района. О своём рождении и о своих родителях сам он говорил следующее.

Удивительная судьба выпала на долю матери отца Александра Марфы. Ее мама - бабушка Александра - умерла вскоре после родов. Новорожденную девочку забрала к себе тетя - мать Дионисия, которая была игуменьей одного из псковских монастырей. Когда девочке исполнилось 17 лет, то она вместе с тетей поехала в Елиазаровский монастырь. Там при большом стечении народа на крыльцо вышел послушник и передал волю архимандрита Гавриила, который хотел увидеть у себя в келье отроковицу Марфу. Не сразу девочка догадалась, что речь идет о ней. Марфа сильно испугалась и, войдя к Гавриилу, пала в ноги почитаемому старцу и заплакала.

- Твой крест в слезах, иди в мир, вступай в брак! - сказал архимандрит и вручил симпатичной девчушке большие по тем временам деньги - своего рода приданное.

Так и вышло. Вскоре Марфа вышла замуж: невесте в ту пору было 17, а жениху 27 лет.

- Разница в возрасте никого не смущала, потому что, наверное, пришло время мне родиться, - уверен батюшка. - Родиться для особенных целей. Мы не понимаем, а Христос говорил: ни один волос с головы вашей не пропадет, все волосы сочтены!

В положенный срок в деревне Рыжино Сашихинского (позже Островского) района на свет появились двойняшки. Первой родилась девочка (родители назвали ее Настей), а несколькими минутами позже из материнской утробы появился мальчик. Роженица потеряла сознание. Повитуха захлопотала вокруг женщины и не уследила за мальчишкой, а тот упал с кровати. Чудом остался жив.

Война началась, когда Александру исполнилось 14 лет. В 1942 году молодежь стали угонять в Германию, и подросток решил уйти к партизанам. Те периодически наведывались в оккупированные деревни и набирали людей. - Парнишка я был крепкий, рослый, поэтому партизаны и предложили мне идти в отряд.

- Я, конечно, согласился и попросил мать благословить меня. Мы вместе встали на колени перед иконой Казанской Божией Матери. Она благословила меня и горько заплакала, как свойственно матери, но не отговаривала. Русские люди ведь испокон веков шли не воевать, а умирать, поэтому и прощались, как навсегда. Не надеялись, что когда-либо вернутся назад. И действительно: дом было суждено увидеть немногим. Александр попал в 3-ю партизанскую бригаду легендарного командира Александра Германа. Тогда она насчитывала около 3 тысяч бойцов. Сашу назначили вторым номером пулеметного расчета пулемета Дегтярева. В свободные от боев минуты взрослые учили подростка, как обращаться с пулеметом, закладывать мины и вести себя в засадах.

Жизнь была тяжелой и суровой, пулемет все время на плече, чтобы он не падал в снег. Мы были червяки, что скажут, то и делаем: в бой, так в бой. В Новоржевском районе немцы пропустили нашу разведку, а когда мы пошли, со всех сторон открыли огонь. Мы стреляли, а по кому стреляли - не знаем, только позже узнали, что Герман - прекрасный наш командир, молодой человек, по национальности немец, погиб, а мы все его любили и обожали.

- До сих пор отчетливо помню, как мы устроили засаду на шоссейной дороге, - рассказывает батюшка. - Шесть групп с пулеметами расположились на расстоянии 100 - 200 метров друг от друга. Договорились, что если фашистская колонна появляется с одной стороны - бой начинает одна группа, с другой стороны - вторая. Когда колонна остановится - вступят остальные. Со снегом в ту зиму было плохо. Выпало его очень много. А вокруг дороги - ни кустов, ни деревьев, чтобы пулемет поставить и потом стрелять. Вот я и сказал первому номеру: «Ванюшка, давай мне пулемет на плечо ставь, чтоб пустые гильзы в сторону летели!» Он так и сделал. Потом вместе убегали что есть мочи - силы-то все равно были не равны.

По словам батюшки, партизанам приходилось мириться и с холодом, и с голодом. Чтобы накормить партизанский полк, на сутки требовалась, как минимум корова. Мяса, конечно, доставалось мало, но суп получался очень вкусный.

- А ведь продукты надо было еще собрать, - рассказывал батюшка. - Так что сельские люди тоже участвовали в борьбе с оккупантами, как и мы - партизаны. Пока я был в отряде, у моей матери и корову, и лошадь взяли. Отдавать партизанам последнее, конечно, не все хотели, так некоторые партизаны для острастки могли в хате в потолок очередь из автомата пустить. Я так никогда не делал. Обычно спрашивал у деревенских, есть ли простокваша и кусочек хлеба. В ту пору я мало молился, только крестное знамение делал, а вот крестик всегда был при мне. Начинался бой - на глазах пролетали трассирующие пули, взрывались снаряды - было очень страшно. Казалось: еще чуть-чуть и тебя обязательно убьют. Но когда бой длился по 3-4 часа, то страх уходил. Убьют - так убьют.

Примерно через год в Славковичах партизаны встретились с регулярными частями Красной Армии, которые прорвали блокаду Ленинграда. Очень интересно было посмотреть на наших солдат. Я был в полушубке с одним рукавом - другой отгорел во время сна у костра в лесу - по первости он ссуворился, потом отвалился, так я с одним рукавом и заканчивал войну. Всей партизанской бригаде было приказано следовать в Гатчину. Там партизанам было приказано сдать оружие. Его попутчиков постарше начали готовить к отправке на фронт, а Сашу направили в ФЗУ. Но и там было голодно и холодно. Суп варили из тощих лошадей, так что мяса в нем почти не было. Когда голод стал особенно невыносимым, Саша не выдержал и пошел в ближайшую деревню. Сказал, что из партизан, и очень хочет есть. Местные жители набрали для исхудавшего парня картофеля и хлеба. Он поел сам и друзьям принес. Все были очень рады. А потом из газет Саша узнал об освобождении родного Сашихинского района и сбежал из ФЗУ. Может, за побег ему и светило строгое наказание, но уже в ту пору подросток имел медаль «За оборону Ленинграда». Два месяца дома пролетели как один миг. Мама откормила малолетнего воина. А уже в конце 1944 года Сашу призвали в армию. В Толсово под Ленинградом ему предстояло выучиться на сержанта. Здесь он и узнал о Великой победе.

Потом был набор во флот. Ехать пришлось через Эстонию, Латвию, Польшу и Германию.

- Попал я в экспедицию подводных работ особого назначения, - вспоминал батюшка Александр. - Нам предстояло поднимать затопленные в годы войны русские и немецкие корабли, чтобы очистить фарватеры. Например, подняли плавучий госпиталь «Берлин» водоизмещением 28 тысяч тонн, который затонул примерно в 30 километрах от немецкого берега в Балтийском море. Работа была неопасной, если удавалось соблюдать хладнокровие.

По словам батюшки, при подъеме госпиталя было задействовано большое количество техники - одних отливных машин было почти 30, а ведь каждую следовало передвигать по каютам. Для помощи было решено пригласить немцев. Корабль был поднят, а через несколько месяцев на нем произошел взрыв. То ли сами немцы подложили мину, то ли в корабль попала торпеда.

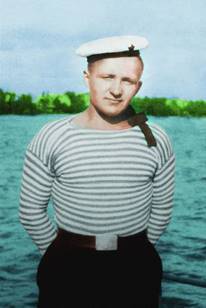

Во время службы во флоте.

Стремление жить духовной жизнью начало проявляться в будущем священнике уже в военные годы: после отбоя перед сном он молился, крестясь под одеялом, за что, естественно, подвергался насмешкам от своих атеистически настроенных сослуживцев. Нередко юный Александр дискутировал с ними на духовные темы.

- Обычно я молился под одеялом после отбоя, много молитв не знал: «Отче наш», «Богородица…», - вспоминал батюшка. - Уже в самом конце службы я попал в Таллинн. Стал помощником коменданта железнодорожной станции.

Был там, в военном порту на пропускном пункте. Много ходил в церковь Александра Невского на Вышгороде. Там большой колокол был в 989 пудов, и сам язык - тонна, а церковный староста не большенький ростом, и ему было его не раскачать, он всегда мне говорил: «Саша, помоги». Мы по витой лестнице забирались на колокольню, и там он тянул к себе, я - к себе, и пятнадцать минут звонили: буум, буум, буум. Во время службы на флоте Александр поднимал по две шестнадцатикилограммовых гири одновременно и помогал старосте с великим удовольствием. Звонили минут по 15, а я про себя думал: «Вот увидит мой командир - коммунист, как я в форме на колокольне звоню!» Командир так и не увидел, хотя выволочки иногда устраивал, да и сослуживцы порой поколачивали. Демобилизовался в 1951 году, семь лет во флоте прослужил, обычный моряк. Много наград потеряно, украдено, а самая главная, как я считаю, получена в 1944 году «За оборону Ленинграда».

После службы в армии Александр решил поступать в Ленинградскую духовную семинарию на Обводном канале. Для поступления нужны были соответствующие документы и поручители. На помощь земляку пришли монахи Печорского монастыря.

Когда мне сказали, что есть семинария, я был в первую очередь потрясен. Что в таком коммунистическом, безбожном, сатанинском государстве есть семинария. В семинарию попал в Ленинграде нечаянно, и увидел: иконы, чистенькие помещения, люди ходят, как в тапочках, тихонько - это меня потрясло. Господи Боже мой, да какой с меня получится поп? Да никакого с меня попа не получится. Понимал я так. Я спросил: как можно поступить сюда? Мне сказали: вот канцелярия, и меня там хорошо приняли: какие документы нужны, как поступить можно. И подписывался под моими документами схимонах Симеон Печерский, что он доверяет мне в семинарию поступать, и схиархимандрит Феофан. А Симеон-то был с моей родины, недалеко от нас, и у меня был дедушка Семен - святой человек, прозорливый. Он умер в квартире Симеона, он послал его молодым человеком в монастырь, и Симеон помнил меня по моему дедушке и подписал документы.

- На первом курсе мне пришлось очень тяжело, от семинаристов требовали, чтоб мы знали названия всех предметов, например, не ложка, а лжица, - вспоминает Александр. - Однажды копие я назвал пикой и получил «двойку». На следующий день меня вызвали к доске, и я должен был перед 40 студентами исправить свои ошибки. Я много плакал. Спасала Ксения Блаженная. Было свободное время - я сразу ехал поклониться святой на улицу Амбарную. Постою в часовенке, помолюсь, а то и поплачу. Легче становилось. А потом при Хрущеве часовню закрыли. Но даже в самые трудные минуты я понимал, что всегда что-то приобретаю, а не теряю. Я сам дошел, что жизнь - это институт. Институт не тот, в котором получил высшее образование, а тот, где и сейчас находишься. Порой охаешь и плачешь, ищешь у кого-то помощи. Мне было тяжеловато учиться: семь лет в армии, партизанщина, война. Я не любил читать романы, набор слов у меня был небольшой, но Господь помог мне хорошо поступить в семинарию, на четверки и пятерки учился. Только с пением было у меня плохое дело. Я плакал и молился, на фисгармонии много занимался: до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до… гонял все, гонял, а потом уже: « Се Жених грядет в полуночи» - нажимал на кнопки и пел по партитуре, научился, сдал экзамен на четверку.

После окончания Ленинградской духовной семинарии 3 июня 1955 года Александра посвятили в сан и направили в Татищев Погост Ярославской области.

Меня посвящали в священники 3 июля в Ярославле. Все поздравляли - из Питера, Москвы, много людей звонили, телеграммы слали, приезжали. Крестов много подарили. Когда я был в Ярославле священником, тогда митрополит Ленинградский Никодим был еще секретарем Ярославской епархии, а Ювеналий, который сейчас митрополит Коломенский и Крутицкий, иподиакон Епархии. Мы друг друга знали. Ювеналий всегда говаривал: «Саша, Вы говорите, что Вы плохо учитесь, что Вам надо зубрежкой заниматься, может быть и так, но вот мы заговорим, а нас никто не слушает, а когда Вы говорите - все слушают Вас. Что-то такое таинственное есть в Вашей человеческой личности».

- Там много было соборов, но все были закрыты за исключением одной небольшой церквушки Сергия Радонежского, - вспоминает батюшка. - В нее меня и назначили служить. Мой взгляд был особенный. Говорили, что по взгляду видно, что священник. Делал проведи. Глубокие, жестокие. Вскоре прихожане стали просить: не надо, батюшка, а то вас заберут! Я много проповедовал в молодости, и говорили мне: «Доставай, батюшка, документы, что ты был в партизанах, а то скоро могут тебя забрать за твои красноречивые, глубокие и антисоветские проповеди в тюрьму. Мама мне этот документ выслала. Но ничего не понадобилось. Отец Александр всегда был принципиален в своем отношении к пропаганде безбожия и часто обличал ее в проповедях, несмотря на разного рода беседы, которые проводили с ним представители власти, и даже невзирая на прещения со стороны священноначалия.

На псковской земле у отца Александра оставалась больная старушка-мать. О ней болела душа, и спустя несколько лет он добился перевода поближе к матери. Сначала пять лет прослужил в Столбушинской церкви в Новоржевском районе, потом в Никольской церкви в селе Верхний Мост Порховского района.

Большая часть священнического служения протоиерея Александра прошла в с. Верхний мост Псковской области.

Здесь отца Александра и настиг документ: запрещается делать проповеди! Тогда и митрополит Иоанн прибыл в Псков, и мы встретились с ним. Он служил епископом, было ему тяжело, его за меня трепали. Запрещали мне проповеди говорить, а ему - не знаешь, как запретить. Он прислал мне документ - «запрещается тебе проповеди говорить», но я на него не обратил внимания и сжег в печке. Мне не давали покоя и ему не давали покоя. Так что я необыкновенно люблю и поминаю митрополита Иоанна Разумова, который прослужил тридцать лет в Псковской епархии при мне, он был очень мудрым. Мне страшно на свою жизнь смотреть и страшно обращать на нее внимание, но я понимаю только одно, что горел любовью ко Господу, к русскому народу, к правде Божественной. Я понимал, что правда и что неправда, и шел напролом. И за меня всегда боялись люди, которые меня любили и думали: заберут меня, и меня не будет. Но до сего времени Господь сохранил меня.

В эти годы на батюшку во все советские и партийные инстанции нескончаемым потоком летели жалобы. Его неоднократно вызывали в комитет по делам религии по Псковской области «на ковер», иногда посещали и на дому. Отец Александр и не пытался скрывать: проповеди делаю! Так один раз от него даже потребовали текст предоставить, чтоб найти в проповеди доказательства антисоветской пропаганды.

Столкнулся священник даже с покушением на свою жизнь, но Бог уберег. Как-то раз стоя на молитве в своем доме, отец Александр увидел в окне силуэт с ружьем. Священник повернулся к окну, раздался выстрел. Однако чудным образом пуля попала в наперсный крест, срикошетила и… срезала пальцы на руке стрелявшего. О последнем факте батюшка узнал лишь спустя какое-то время, когда тот самый человек уступил ему место в транспорте. Безусловно, Господь хранил Своего служителя.

Достоин упоминания и следующий случай: когда пришло постановление о закрытии храма в с. Верхний мост, в котором служил батюшка, он обещал администрации устроить всенародное самосожжение на Красной площади - «поставить свечу всему русскому народу», как он выразился. Именно с тех пор в его личном деле появляется пометка «фанатик», но храм так и не был закрыт. Со скорбью вспоминает отец Александр отношение молодежи к церкви: «Под окнами пели богохульные песни». В конце 60-х годов на отца Александра за 5 лет службы было написано 27 заявлений в КГБ. А батюшке в ту пору исполнилось немногим более двадцати лет!

Священник Александр Михайлов.

Верной помощницей отца Александра в служении была его келейница - матушка Александра: она участвовала в церковных службах, пела на клиросе, помогала и по дому, вместе с ним гостеприимно принимая его духовных чад, была для батюшки верной духовной опорой и поддержкой.

Свою вторую половину отец Александр тоже встретил на родной земле. Сначала он подолгу общался с Александрой, а потом и полюбил.

- Она сиротка была, ничего привлекательного в ней, кроме страха божьего, не было, а еще - честная, порядочная и правдивая, - рассказывал о матушке отец Александр. - Я питал к ней какое-то особое уважение. В 2009 - м году умерла, а я не могу забыть. Молюсь за нее, мысленно благословляю могилку. Она в Верхнем Мосту похоронена. Мы и не жили. У меня нет таких желаний, тяготений. Я особенный человек. Искушения были по жизни, что там скрывать правду! Господь ведь допускает каждого человека до греховности, потому что через греховности испытывается личность человека. Когда придете, то ангел все расскажет.

Никаких сбережений и сокровищ за свою жизнь отец Александр так и не накопил. Доказательство тому - был старенький домик в деревне, который он только на 84-м году жизни, в 2011 - м году, смог сменить на благоустроенную квартиру. А вот над смыслом жизни человеческой он размышляет уже давно. Ответы на свои вопросы пытался найти и во время поездки на гору Афон и в Израиле.

- Меня ничего в жизни не удовлетворяет, - признавался отец Александр. - Для меня смысл жизни в религии, в Боге. Сказано ведь, что царствие божие не придет заметным образом. А царство божие есть внутри вас.

Отец Александр был отмечен как военными, так и церковными наградами. «Много наград потеряно, украдено, а самая главная, как я считаю, получена в 1944 году - “За оборону Ленинграда”», - вспоминал протоиерей. Отмечен этот ревностный священнослужитель и наградами Русской Православной Церкви - орденом Сергия Радонежского II и III степени. Отец Александр об участниках Великой Отечественной войны говорил: «Я думаю, что ветеранов Господь благословил, чтобы жили долго, ведь они много пережили: голод, холод, ранения»

Источники:

1.

![]()

Особенный взгляд отца Александра.

2. ![]()

Воин отечества земного, служитель царя небесного. О ветеране Великой Отечественной войны протоиерее Александре Михайлове. Давид Таварткиладзе. 8 мая 2018 г.

3.

![]()

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.