Цели урока

Личностные: выражать личностное отношение к достижениям СССР и России в области космических исследований, выражать собственную позицию относительно значимости дальнейших научных космических исследований, запуска искусственных спутников планет; доказывать собственное мнение, характеризующее экологические проблемы запуска искусственных аппаратов на околоземную орбиту и в межпланетное пространство.

Метапредметные: анализировать возможные траектории движения космических аппаратов, доказывать собственную позицию, характеризующую перспективы межпланетных перелетов.

Предметные: характеризовать особенности движения (время старта, траектории полета) и маневров

космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; описывать маневры, необходимые для посадки на поверхность планеты или выхода на орбиту вокруг нее.

Основной материал

Общая характеристика орбит и космических скоростей искусственных спутников Земли. История освоения космоса. Достижения СССР и России в космических исследованиях. История исследования Луны. Запуск космических аппаратов к Луне. Пило- тируемые полеты и высадка на Луну. История иссле- дования и современный этап освоения межпланетного пространства космическими аппаратами.

Методические акценты урока. Первоначально для актуализации знаний необходимо обратиться к вопросам к § 14 учебника, а также предложить зада- ния.

1. Высота прилива у берегов Кольского полу- острова достигает 8 м. У восточных берегов Канады эта величина достигает 16 м. Используя известные вам законы и закономерности, объясните данное различие.

2. Падающие на Землю метеориты увеличивают ее массу. Влияет ли это на расстояние между Землей и Луной?

3. Перечислите возможные методы определения масс планет, не имеющих спутников.

Последнее задание позволит перейти к теме урока. Учитывая высокий уровень трудности аналитического материала, касающегося запуска и движения космических аппаратов и искусственных спутников, предлагаемое содержание ограничивается описательным уровнем. Аналитические зависимо- сти могут исследоваться в рамках выполнения про- ектных работ. В рамках рассматриваемого содержа- ния органично сочетаются несколько групп вопро- сов, выступающих смысловыми частями предметной составляющей урока:

— общие характеристики орбит и скоростей искусственных спутников Земли;

— элементы истории освоения космоса, достижения СССР и России в области космических исследований;

— элементы космонавтики, запуск первых искусственных спутников и космических аппаратов к Луне;

— общие характеристики межпланетных перелетов.

Основная же ценность урока состоит в высоком уровне значимости для формирования личностных универсальных учебных действий учащихся, так как на каждом из этапов урока затрагиваются чувства патриотизма, гордости за страну не на уровне высоких и пафосных банальных фраз, а на основе фак- тов истории становления космической отрасли. Наиболее эффективно выстроить урок, основываясь на организации проблемного диалога. Началом может выступать следующее задание.

В. В. Порфирьев в книге «Астрономия» пишет:

«…Никогда не будут осуществлены и межзвездные путешествия. Они требуют таких невероятных затрат энергии, что человечество никогда не сможет пойти на них. Да и время, которое понадобится для полета к звезде, в котором можно поставить сколь-нибудь интересные научные задачи, исчисляется столетиями…» Известно высказывание К. Э. Циолковского: «…Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы ат- мосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство…» Сформулируйте свое мнение относительно приведенных высказываний.

Активизировав внимание, необходимо систематизировать знания учащихся, полученные на уроках физики о понятии «первая космическая скорость».

Далее рассматривается специфика искусственных спутников Земли (ИСЗ). Например, можно предложить следующую задачу.

Идея создания спутников связи родилась вскоре после Второй мировой войны, когда в журнале «Мир радио» за октябрь 1945 г. была представлена концепция ретрансляционной станции связи, расположенной на высоте 35 880 км над Землей. Обоснуйте причины столь конкретного указания на размеры орбиты.

Комментарии для учителя к решению задачи: геостационарный спутник движется с первой космической скоростью. При рассмотрении вопроса о ИСЗ важно привлечь исторический материал: СССР про- извел запуск первого в мире искусственного спут- ника Земли 4 октября 1957 г., что позволило впервые измерить плотность верхних слоев атмосферы, получить данные о распространении радиосигналов в ионосфере. В 1960 г. с помощью метеорологиче- ских спутников «Тирос» были получены подробные карты очертания земного шара. С середины 70-х гг. XX в. в СССР и США проводились наблюдения за сельскохозяйственными культурами со спутников серий «Космос», «Метеор», «Муссон» и орбитальных станций «Салют», появилась возможность быстро оценивать границы лесных пожаров, наблюдать изменения погоды, океанские течения, нефтяные загрязнения, прокладывать курс морским судам. Так, при эксплуатации российского атомного ледокола

«Сибирь» была использована информация с четырех типов спутников для составления наиболее безопасных и экономичных путей в северных морях.

Крупнейшая в мире государственная система спутниковой связи создана в СССР в апреле 1965 г. после запуска спутников серии «Молния». На этой базе была построена первая система дальней косми- ческой связи «Орбита».

ИСЗ постоянно перемещаются в пространстве, поэтому производится запуск на соответствующие орбиты такого количества спутников, чтобы, как только один из них выйдет из зоны совместной радиовидимости, другой тотчас входил в зону. Чем больше высота орбит, тем длительнее совместная видимость ИСЗ наземными пунктами. Выбор формы орбиты (круговая, эллиптическая, высокоэллиптическая), наклонения (полярная, наклонная с заданным углом

наклона, экваториальная), величины периода и характера обращения орбиты вокруг Земли (синхронная, геостационарная) является определяющим при проектировании спутника связи. В начале 70-х гг. XX в. в США и СССР начали создаваться спутниковые навигационные системы нового поколения (ГЛОНАСС — в 1993 г., GPS — в 1994 г.). В глобальной рабочей зоне в составе современной СРНС типа ГЛОНАСС и GPS функционируют три основные подсистемы: сеть навигационных спутников, подсистема контроля и управления, навигационная аппаратура потребителей.

Следующий этап урока направлен на анализ значимости вопросов запуска космических аппаратов к другим телам Солнечной системы. Для перехода к этому этапу можно предложить следующую задачу. Какую скорость приобретет тело на поверхности планеты, если будет падать на нее из бесконечности?

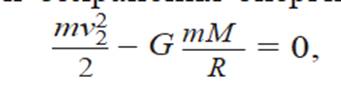

Комментарии для учителя к решению задачи:

используйте закон сохранения энергии:

где R = h + r для момента падения (полученный ре- зультат — соотношение для второй космической скорости).

Приоритет запуска первого зонда принадлежит СССР: 2 января 1959 г. был запущен первый созданный руками человека объект, который был выведен на гелиоцентрическую траекторию, проходящую до- статочно близко от Луны; «Луна-1» впервые дости- гла второй космической скорости. На расстоянии 119 тыс. км от Земли с ракетной ступени, пристыкованной к «Луне-1», было выпущено облако паров натрия, образовавшее искусственную комету. Солнечное излучение вызвало яркое свечение паров натрия и оптические системы на Земле сфотографировали облако (как слабую звезду) на фоне созвездия Водолея.

Графически анализируются виды орбит, при этом

акценты делаются на характеристике траектории полета:

— к Луне: возможны два варианта совершения полета — с первой космической скоростью по очень вытянутой эллиптической орбите и со второй космической скоростью; при анализе обращают внимание на необходимость учета собственного движения Лу- ны, изменяющиеся значения силы притяжения Зем- ли и растущее притяжение Луны (в начале 60-х гг. XX в. в СССР и США были спроектированы, изготовлены и запущены к Луне АМС «Рейнджер», «Лу- на»; после успешной посадки с посадочной ступени был спущен аппарат «Луноход-1», который 10 меся- цев работал, управляемый с Земли по радио, и прошел по лунной поверхности более 10,5 км. В соответствии с программой «Аполлон» в США в период с 1969 по 1972 г. к Луне было направлено девять экспедиций. Шесть из них закончились высадкой 12 астронавтов на поверхность Луны от Океана Бурь на западе до хребта Тавр на востоке);

— к Марсу и Венере: используя рисунки 3.15

и 3.16 учебника и сопровождающий его текст, рассматривается понятие «полуэллиптическая орбита». Возможность запуска АМС к Венере появилась в конце 1960 г. К этому времени в СССР была создана первая ракета-носитель и запущены АМС «Венера».

«Венера-3» 1 марта 1965 г. достигла поверхности Венеры, осуществив первый полет АМС на другую планету. Первой космической станцией, запущен- ной к Марсу 1 ноября 1962 г., была советская АМС «Марс», далее США запустили в 1964 г. две АМС «Маринер». К Меркурию впервые отправилась АМС «Маринер-10», первоначально посланная к Венере в 1973 г., КА «Пионер-4» — «Пионер-9».

Логичным завершением беседы является переход к проблеме пилотируемых полетов, которым предшествовало несколько этапов экспериментальных запусков животных. Эксперименты были проведены на 42 животных (из них 15 летали два и более раза) и на огромном количестве других биологических объектов. Из шести пусков ракет два полета закончились гибелью животных. Лайка (первое животное, выведенное на орбиту Земли) была запущена в космос в ноябре 1957 г. на советском корабле «Спутник-2». Как и многие другие животные в космосе, собака погибла во время полёта через 5—7 ч после старта от стресса и перегрева. На одном из кораблей благополучно слетали Белка и Стрелка. 12 апреля 1961 г. в 9 ч 07 мин по московскому времени в не- скольких десятках километров севернее поселка Тюратам в Казахстане на советском космодроме Байконур состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, в носовом отсеке кото- рой размещался пилотируемый космический ко- рабль «Восток» с майором ВВС СССР Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.

Сегодняшний день пилотируемых полетов — ра- бота космических станций (орбитальных комплексов). Первым в выводе на орбиту космических станций стал СССР (станции «Салют-1» и «Мир»). Россия выступила одним из ведущих создателей и участников ввода в работу МКС. В качестве завершения рассмотрения предметного материала учащимся можно предложить задания упражнения 12 учебника.

Домашнее задание. Домашняя контрольная работа № 2 «Строение Солнечной системы».

Контрольная работа № 2

по теме «Строение Солнечной системы»

1. В современной художественной литературе часто используют различные научные факты, которые приводятся с ошибками и неточностями. Так, в од- ном популярном рассказе приводятся рассуждения, согласно которым главный герой обнаружил планет- ную систему у звезды Проксимы Центавра. При этом он смог увидеть ее с помощью телескопа в виде тон- кого серпа. Подтвердите или опровергните слова главного героя. Мог ли он наблюдать планету в виде серпа в другой планетной системе? Покажите геометрически, при каких условиях можно наблюдать планету в виде серпа, и назовите планеты, которые могут быть обнаружены визуально невооруженным глазом или с помощью телескопа.

2. Какова масса Юпитера, если расстояние первого спутника Ио от Юпитера составляет 422 тыс. км, время его обращения вокруг гиганта составляет

1,77 сут? При решении примите расстояние от Луны до Земли 384 тыс. км, а сидерический период Луны относительно Земли 27,32 сут.

3. День весеннего равноденствия — 21 марта, день осеннего равноденствия — 23 сентября. Чему равны временные промежутки при переходе «весна — лето — осень» и «осень — зима — весна» между этими днями? Объясните на основе известных вам законов выявленную особенность.

4. Как изменяется расстояние до Луны при ее дви- жении по эллиптической орбите вокруг Земли, если считать, что горизонтальный параллакс Луны колеблется от 60,3 (в перигее) до 54,1 (в апогее)?

5. Вычислите угловой диаметр Солнца, видимый с Венеры, при расстоянии между ними 108 млн км и радиусе Солнца, равном 695,5 тыс. км.

6. В «Школьном астрономическом календаре» гелиоцентрические долготы представлены в трех таблицах: для Меркурия, Венеры, Земли — через

10 сут., для Марса, Юпитера и Сатурна — через 20 сут., для остальных планет — через нефиксированные интервалы времени. На основании каких законов и закономерностей можно объяснить необходимость разделения планет на данные группы?

7. Синодический период планеты Солнечной системы 500 сут. Определите большую полуось ее орбиты и звездный период обращения. Рассмотрите все возможные варианты.

8. Искусственный спутник Земли равномерно движется по круговой орбите в плоскости земного экватора в направлении вращения Земли со скоро- стью 6,9 км/с. Через какое время он будет проходить через зенит пункта, лежащего на земном экваторе?

9. Какие практические задачи можно решать, ис- пользуя спутник, который вращается вокруг Земли на высоте 36 340 км? С какой скоростью он движется? (Указание: определите период его обращения во- круг Земли.)

10. В какой точке орбиты искусственного спутника Земли его потенциальная энергия будет наибольшей, а в какой точке наименьшей? Укажите, на что расходуется энергия спутника при переходе его в перигей.

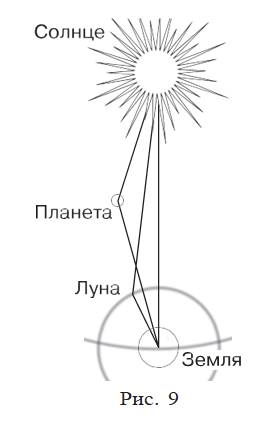

Комментарии для учителя к решению задания 1 контрольной работы № 2: в художественном произведении допущена ошибка: ни одно тело вне Солнечной системы не может наблюдаться в виде серпа, так как все тела выглядят точечными объектами и их фаза не- заметна. В виде серпа могут наблюдаться лишь планеты и крупные спутники планет Солнечной системы, так как они имеют форму, близкую к сферической. Выглядеть как серп они могут в том случае, если большая часть их полушария, обращенного к Земле, не освещена Солнцем. На рисунке 9 геометрически показано, что в виде серпа могут выглядеть лишь те небесные тела, которые располагаются ближе к Солнцу, чем Земля. Таких небесных тел всего три — спутник Земли Луна и планеты Меркурий и Венера

Темы проектов

1. К. Э. Циолковский.

2. Первые пилотируемые полеты — животные в космосе.

3. С. П. Королев.

4. Достижения СССР в освоении космоса.

5. Первая женщина-космонавт В. В. Терешкова.

6. Загрязнение космического пространства.

7. Динамика космического полета.

8. Проекты будущих межпланетных перелетов.

9. Конструктивные особенности советских и аме- риканских космических аппаратов.

10. Современные космические спутники связи и спутниковые системы.

Задачи для подготовки к ЕГЭ по физике

1. В результате перехода с одной круговой орбиты на другую центростремительное ускорение спутника Земли уменьшается. Как изменяются в результате этого перехода радиус орбиты спутника, его скорость движения по орбите и период обращения во- круг Земли? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: увеличилась, уменьшилась или не изменилась.

2. Космический корабль после выключения ракетных двигателей движется вертикально вверх, достигает верхней точки траектории и затем движется вниз. На каком участке траектории в корабле наблю- дается состояние невесомости? Сопротивлением воздуха пренебречь.

3. На космическом аппарате, находящемся вдали от Земли, начал работать реактивный двигатель. Из сопла ракеты ежесекундно выбрасывается 2 кг га- за со скоростью 500 м/с. Исходная масса аппарата 500 кг. Какой будет скорость аппарата через 6 с по- сле старта? Начальную скорость аппарата принять равной нулю. Измерением массы аппарата за время движения пренебречь.

Интернет-ресурсы

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c670 3457-4971-944b-5e84-05dc4d96d915/45363/?interfa ce=catalog&class=47&subject=39 — Единая коллек- ция цифровых образовательных ресурсов. Враще- ние Земли (смена дня и ночи).

http://aboutspacejornal.net/космические-аппараты/ — Журнал «Все о космосе». Космические аппараты.

http://ria.ru/science/20090720/177936175. html — РИА-Новости. История исследований Луны. http://ria.ru/spravka/20140104/986305409. html — РИА_Новости. История исследования

Марса.

http://volamar.ru/subject/04sirius/view_post. php?cat=1&id=18&page=1 — Каталог статей. Кос- мический аппарат «Хаббл».

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.