График и свойства квадратичной функции

Любую

квадратичную функцию ![]() можно задать формулой вида

можно задать формулой вида ![]() .

.

Докажем это.

Выделив

из квадратного трехчлена ![]() квадрат двучлена, получим

квадрат двучлена, получим

![]()

где

![]() .

.

Обозначив

![]() буквой m, a

буквой m, a ![]() - буквой n, получим

- буквой n, получим

![]()

Следовательно,

график функции ![]() можно получить из графика функции

можно получить из графика функции ![]() с помощью двух параллельных переносов —

сдвига вдоль оси х и сдвига вдоль оси у.

с помощью двух параллельных переносов —

сдвига вдоль оси х и сдвига вдоль оси у.

График

функции ![]() - парабола. Значит, и графиком функции

- парабола. Значит, и графиком функции ![]() является парабола с вершиной в точке (m; n), где

является парабола с вершиной в точке (m; n), где ![]() ,

, ![]() . Осью симметрии параболы является прямая

х = m.

. Осью симметрии параболы является прямая

х = m.

Учитывая этот вывод, можно схематически изобразить график квадратичной функции.

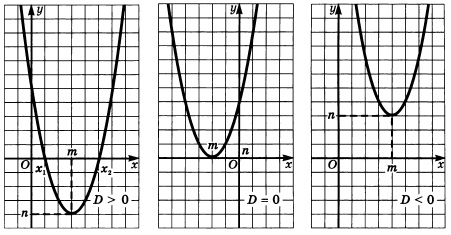

На рисунке показано, какой вид имеют эти графики в зависимости от знака дискриминанта D при а > 0.

Перечислим

свойства функции ![]() при а > 0.

при а > 0.

1. Область определения функции — множество действительных чисел.

2.

Если D > 0, то функция обращается в нуль при ![]() и

и ![]() . Если D=0, то она обращается в нуль

при

. Если D=0, то она обращается в нуль

при ![]() . Если D < 0, то

функция нулей не имеет.

. Если D < 0, то

функция нулей не имеет.

3.

Если D > 0, то функция принимает положительные значения в каждом из

промежутков (-∞;![]() ) и (

) и (![]() ; +∞) и отрицательные значения в

промежутке (

; +∞) и отрицательные значения в

промежутке (![]() ;

; ![]() ). Если D=0, то функция принимает

положительные значения при любых

). Если D=0, то функция принимает

положительные значения при любых ![]() , кроме

, кроме ![]() . Если D < 0, то функция

положительна на всей области определения.

. Если D < 0, то функция

положительна на всей области определения.

4.

Функция убывает на промежутке ![]() и возрастает на промежутке

и возрастает на промежутке ![]() . При

. При ![]() функция принимает наименьшее значение,

равное

функция принимает наименьшее значение,

равное ![]() .

.

5.

Область значений функции – множество ![]() .

.

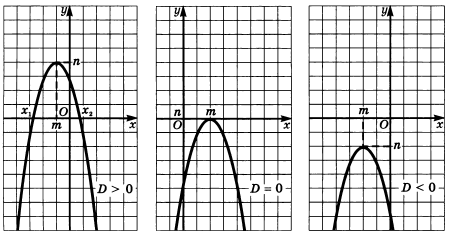

На рисунке ниже показано, какой вид имеют графики квадратичной функции при

а < 0 и в зависимости от знака D.

Задание 1

Перечислите

свойства функции ![]() при а < 0.

при а < 0.

При

построении графика квадратичной функции, заданной формулой ![]() , целесообразно найти нули функции,

координаты вершины параболы, координаты точки пересечения параболы с осью у

и точки, симметричной ей относительно оси симметрии параболы. Затем следует

отметить эти точки в координатной плоскости и провести через них плавную

непрерывную линию.

, целесообразно найти нули функции,

координаты вершины параболы, координаты точки пересечения параболы с осью у

и точки, симметричной ей относительно оси симметрии параболы. Затем следует

отметить эти точки в координатной плоскости и провести через них плавную

непрерывную линию.

Заметим, что в тех случаях, когда парабола не имеет общих точек с осью х или пересекает ось у в точке, достаточно удаленной от начала координат, для построения параболы используют другие точки, симметричные относительно ее оси.

Пример

1.

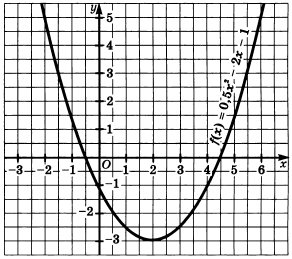

Построим график функции ![]() .

.

Найдем

нули функции. Решив уравнение ![]() , получим, что

, получим, что ![]() и

и ![]() . Значит, парабола пересекает ось х

в точках, абсциссы которых приближенно равны -0,5 и 4,5.

. Значит, парабола пересекает ось х

в точках, абсциссы которых приближенно равны -0,5 и 4,5.

Вычислим

координаты m и n вершины параболы. Абсциссу m найдем по формуле ![]() , а ординату n найдем, подставив

в формулу

, а ординату n найдем, подставив

в формулу ![]() вместо х значение m. Имеем:

вместо х значение m. Имеем:

![]()

Положив х = 0, найдем координаты точки пересечения параболы с осью у. Получим точку (0; -1). Симметричная ей точка относительно оси симметрии параболы имеет координаты (4; -1).

Построим

эти точки и, учитывая направление ветвей параболы, проведем через них

непрерывную линию. Получим график функции ![]() .

.

Остановимся теперь на одном важном свойстве параболы. При вращении вокруг оси симметрии парабола описывает фигуру, называемую параболоидом. Если внутреннюю поверхность параболоида сделать зеркальной и направить на нее пучок лучей, параллельных оси, то отраженные лучи соберутся в одной точке - фокусе. Если параболическое зеркало направить на Солнце, то температура в фокусе окажется такой высокой, что можно будет расплавить металл. Это свойство, согласно легенде, использовал Архимед (287—212 гг. до н. э.), чтобы помочь защитникам Сиракуз в войне против римлян. Он построил систему параболических зеркал, позволившую сфокусировать отраженные солнечные лучи на кораблях римлян. В результате на кораблях вспыхнул пожар, и они превратились в пепел.

Если источник света поместить в фокусе, то отраженные от зеркальной поверхности параболоида лучи оказываются направленными параллельно его оси и не рассеиваются. Это свойство используется при изготовлении прожекторов и автомобильных фар.

Источник: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Феоктистов И.Е. Алгебра. 9 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2010

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.