Устройства электроскопа, электрометра. Электростатическая защита.

Заземление электрических приборов. Электрический ток.

Условия его

существования. Источники тока.

Условия его

существования. Источники тока.

Первые систематические исследования электрических явлений относятся к XVII веку и связаны с именем немецкого учёного Отто фон Герике (рис. 1).

Рис. 1. Отто фон Герике

Отто фон Герике провёл огромное количество экспериментов и определил, что электричество может быть «двух родов». Одно он назвал «стеклянным», а другое – «смоляным». Разница, как мы понимаем, состоит в знаке приобретаемого материалом заряда. Как уже было рассмотрено на предыдущем уроке, если мы потрём стеклянную палочку о бумагу, то получим на палочке положительный заряд. Если же потереть о мех эбонитовую палочку или янтарь, то получим отрицательный заряд. И Отто фон Герике первым установил, как эти заряды между собой взаимодействуют: одноимённые заряды отталкиваются, а разноимённые притягиваются.

Электроскоп и опыты Франклина

Электроскоп и опыты Франклина

Следующий шаг в исследовании электрических явлений сделал американский учёный Франклин (рис. 2).

Рис. 2. Бенджамин Франклин

Франклин ввёл понятие электрического заряда и первым определил действие электричества, то есть электрическую силу.

Но прежде, чем говорить об электрической силе (взаимодействии зарядов), конечно, необходимо было научиться каким-то образом фиксировать и измерять величину заряда. Для этого необходимы были соответствующие приборы.

Самым первым прибором, который

послужил людям для того, чтобы зафиксировать наличие электрического заряда и

каким-то образом оценить величину электрического заряда, был прибор, который

называется электроскоп

(«электро» – электрический, «скопио» – наблюдаю). С небольшими изменениями

электроскоп дошёл и до наших дней.

Самым первым прибором, который

послужил людям для того, чтобы зафиксировать наличие электрического заряда и

каким-то образом оценить величину электрического заряда, был прибор, который

называется электроскоп

(«электро» – электрический, «скопио» – наблюдаю). С небольшими изменениями

электроскоп дошёл и до наших дней.

Электроскоп представляет собой очень несложную конструкцию. Как правило, это стеклянная банка, внутри которой через стеклянную или пластмассовую пробку продевается стержень, а на конце стержня укрепляются два лёгких бумажных лепестка (рис. 3).

Если мы прикоснёмся к стержню наэлектризованной палочкой (стеклянной или эбонитовой), то лепестки, получая одноимённый заряд, отталкиваются, и тем самым мы видим наличие этих зарядов в электроскопе.

Рис. 3. Электроскоп

Рис. 3. Электроскоп

Электрометр и опыты Ломоносова

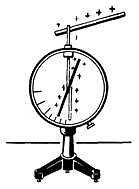

В XVIII веке также появился

несколько усовершенствованный прибор, созданием которого занимался Михайло

Васильевич Ломоносов (рис. 4). Этот прибор называется электрометр(«электро»

– электрический, «метриум» – измеряю). На рис. 5. изображены электрометры.

В XVIII веке также появился

несколько усовершенствованный прибор, созданием которого занимался Михайло

Васильевич Ломоносов (рис. 4). Этот прибор называется электрометр(«электро»

– электрический, «метриум» – измеряю). На рис. 5. изображены электрометры.

Рис. 4. М. В. Ломоносов

Рис. 5. Электрометры

Работа электрометра

Как же устроен электрометр? Практически так же, как и электроскоп.

В верхней части электроскопа располагается шар (специально делается таким образом, чтобы можно было на нём разместить как можно большее количество зарядов). Металлический стержень проходит через пластмассовую пробку внутри металлического корпуса, который с двух сторон защищён стёклами. В нижней части стержня укреплена стрелка.

Стрелка, получая заряд от

металлического стержня, знак которого совпадает с зарядом стержня,

отталкивается, и по отклонению этой стрелки от вертикали можно судить о

величине электрического заряда. Как видно на рисунке, в электрометре есть некая

шкала, которая позволяет по углу отклонения стрелки судить о величине

электрического заряда.

Стрелка, получая заряд от

металлического стержня, знак которого совпадает с зарядом стержня,

отталкивается, и по отклонению этой стрелки от вертикали можно судить о

величине электрического заряда. Как видно на рисунке, в электрометре есть некая

шкала, которая позволяет по углу отклонения стрелки судить о величине

электрического заряда.

Действие электрометра

Возьмём стеклянную палочку, потрём её о бумагу, чтобы в результате трения она стала наэлектризованной. Поднесём теперь палочку к шару электрометра, в результате заряд палочки передаётся шару электрометра, от которого получает заряд металлический стержень и стрелка электрометра. Поскольку стержень и стрелка обладают одноимённым зарядом, то стрелка отклоняется от стержня, тем самым демонстрируя нам наличие электрического заряда (рис. 6).

Рис. 6. Принцип работы электрометра

Итак, мы рассмотрели устройство

электрометра и электроскопа – простейшие приборы, которые можно использовать

для регистрации и оценки величины электрического заряда. Обратите внимание, что

по отклонению стрелки можно судить о величине электрического заряда. Грубо

говоря, электрометр – это электроскоп со шкалой. Именно благодаря

этому усовершенствованию Ломоносов и использовал электрометр для изучения  электрических

явлений.

электрических

явлений.

Электростатическая защита

Заряд статического электричества возникает на поверхности материалов (особенно диэлектриков) в результате контакта этих материалов посредством трения, отделения или соединения поверхностей, деформаций, разрыва и т. п.

Основной причиной возникновения заряда на поверхности материалов при указанном контакте их является образование так называемого двойного слоя, т. е. образование положительных и отрицательных зарядов, расположенных друг против друга, на соприкасающихся поверхностях в виде противоположно заряженных слоев. Одновременно с накоплением (генерацией) статического электричества всегда происходит и его рассеяние (потери).

Основными факторами, определяющими количественную сторону процесса накопления статического электричества, являются:

· площадь и расстояния между контактирующими (трущимися) поверхностями;

· природа взаимодействующих материалов;

· шероховатость поверхностей, коэффициент трения, скорость взаимного перемещения, давление;

· воздействие внешних факторов (температуры, влажности, наличия внешнего электрического поля и т. п.).

Рассеяние (потери) статического электричества происходит вследствие поглощения (утечки) зарядов окружающей средой, обусловленного проводимостью материала (объемной и поверхностной), излучением в окружающую среду, электронной эмиссией, десорбцией ионов, газовым разрядом и т. п.

Защита от статического электричества

Рассмотрим основные методы защиты от статического электричества.

· Отвод (рассеяние) зарядов в окружающую среду

Этот метод может быть реализован путем заземления источника генерации зарядов. Отвод зарядов статического электричества может также производиться через обрабатываемые вещества путем обеспечения необходимой поверхностной или объемной проводимости этих веществ.

Увеличение поверхностной проводимости может быть получено образованием или нанесением проводящей пленки (водяной, антистатической и т. п.).

Объемная проводимость твердых тел и жидкостей может быть увеличена путем добавления в них специальных (антистатических) добавок (присадок).

· Снижение генерации статического электричества

Снижение электризации жидких диэлектриков может быть достигнуто путем ограничения скорости их перемещения, так как величина тока электризации жидких диэлектриков практически пропорциональна квадрату скорости их перемещения.

Электризация жидких материалов при перекачке зависит от конструктивных факторов (шероховатость внутренних поверхностей труб, радиусов их изгибов, конструкций затворов, фильтров и т. п.), которые могут быть использованы как средство сокращения электризации жидкостей. Использование специальных релаксационных (разряжающих) емкостей при наливе и заправке топлива также уменьшает их электростатический заряд.

Сокращение (или исключение) локальных перенапряжений на элементах конструкций, обусловленных, наличием электростатического поля. Выступающие (и проводящие) части делают структуру электростатического поля весьма неоднородной и являются своего рода «концентраторами» поля. Напряженность поля в непосредственной близости от таких концентраторов может увеличиваться в десятки и сотни раз.

Выравнивание структуры электростатического поля путем исключения или перемещения концентраторов может быть использовано как средство снижения вероятности искрообразования во взрывоопасных помещениях.

Заземление – что это и для чего нужно

Тело человека – хороший проводник электрического тока. Самыми высокими показателями электропроводности обладают мышцы и подкожная-жировая клетчатка, то есть как раз те места, которые первыми контактируют с внешним источником тока, будь то оголенный провод или неисправный электроприбор.

Ток проникает в тело через поры и каналы потовых желез, поэтому очевидно, что сухая кожа отличается более высоким сопротивлением, чем влажная. Так, при контакте с напряжением 220 В значение силы тока, воздействующей на мокрый кожный покров, составляет порядка 220 мА. При такой электротравме смерть наступает мгновенно, учитывая, что опасным для организма считается показатель уже в 15мА, а смертельном опасным – 100 мА.

Это доказывает необходимость разработки мер, которые предотвращают случайное поражение электрическим током во всех областях человеческой деятельности, как на производстве, так и в быту. Одна из таких мер – установка заземляющих устройств (ЗУ).

Что такое заземление

Если говорить простыми словами, это защитная система, которая предотвращает от ударов током при прикосновении к металлическим частям оборудования, находящегося под напряжением.

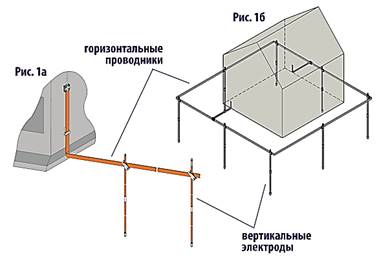

Вся конструкция состоит из следующих частей:

· Металлический контур

· Заземляющая шина

· Разводка проводов заземления

Контур представляет собой 4-6

штырей (электродов), забитых в грунт и соединенных между собой металлическими

полосами. Необходимая глубина заземляющего устройства – 2,5-3 метра, то есть

ниже уровня промерзания почвы. Это требуется для того, чтобы даже зимой контур

получал доступ к влаге, проводящей ток.

Контур представляет собой 4-6

штырей (электродов), забитых в грунт и соединенных между собой металлическими

полосами. Необходимая глубина заземляющего устройства – 2,5-3 метра, то есть

ниже уровня промерзания почвы. Это требуется для того, чтобы даже зимой контур

получал доступ к влаге, проводящей ток.

Вверху одного вертикального электрода располагается «контактная зона» (чаще всего в виде болта с резьбой), от которой берет начало медная шина, ведущая в специальную планку в распределительном щитке.

От главной заземляющей шины, в свою очередь, расходятся медные жилы к розеткам потребителей. Эти провода, по сути, отвечают за подключение заземления – к примеру, в современных домах разводка от щитка выполняется трехжильным кабелем, где одна из жил – желто-зеленого цвета – отведена «под землю».

Рис 1. Устройство заземления. а) – заземление в линию; б) – контур заземления

Требования к заземлению

Обеспечение безопасности потребителя при работе с электрическими приборами – приоритетная задача производителей и эксплуатантов электроустановок, поэтому в этой сфере действует ряд норм и правил. Отметим основные:

· Заземлять нужно все, что имеет металлический корпус: котлы, станки, насосы, инструменты, оборудование;

· Штыри и соединения контура должны отличаться антикоррозионностью и износостойкостью, что обеспечивается правильным выбором материала и диаметра – например, для этих целей нередко используется нержавеющая сталь с поперечным сечением не менее 90 кв. мм;

· Заземлители должны всегда находиться во влажной почве – для этого нужно учесть географические, климатические и геологические особенности региона и выбрать правильную глубину размещения металлических электродов.

Почему человека бьет током

Смоделируем ситуацию:

1. В бытовом электрическом приборе, установленном без заземления (к примеру, в стиральной машине), нарушилась целостность проводки. Причины могут быть любые – естественный износ, механические повреждения, вредительство насекомых или грызунов.

2. В результате на корпусе агрегата скапливается электрический разряд.

3. Человек прикасается к устройству и получает удар током.

Важно понимать, что ток при этом движется по замкнутой цепи, где тело человека выступает как одно из звеньев. Если бы мы, скажем, летали по воздуху, то электрические травмы были бы нам практически не страшны – посмотрите на птиц за окном: они спокойно сидят на высоковольтных проводах, не догадываясь о смертельной опасности.

Однако мы, в отличие от птиц, ходим по земле, которая, в свою очередь, считается идеальной точкой с нулевым потенциалом. Получается, что тело человека выступает как проводник, по которому электрический ток от неисправного электроприбора или оголенного провода устремляется к земле, чтобы уравнять количество заряженных частиц в этих двух точках, как того требуют законы природы.

Как работает заземление

Ток движется по пути наименьшего сопротивления. Этот простой принцип лежит в основе работы заземления: наш кожный покров обладает более высоким сопротивлением, чем металлический провод, поэтому при касании поверхности под напряжением ток сразу уходит в землю, не причиняя человеку вреда. Это главное, что нужно понимать о работе ЗУ.

Есть и еще один фактор, который обеспечивает работу заземления – бесконечно обширное «сечение» грунта. Обратимся к физике: ток, уходя во влажную почву, запускает цепную реакцию ионов, которые передают энергию все дальше и дальше, практически до бесконечности. Чем больше электрически заряженных частиц (ионов) участвует в процессе, тем быстрее передается энергия, рассеивается ток и, следовательно, тем эффективнее работает заземление. Добавим, что здесь немаловажную роль играет и достаточный диаметр металлических электродов, входящих в контур заземляющего устройства.

Таким образом, заземление представляет собой металлический провод, уходящий в почву и предназначенный для «утекания» тока в землю при возникновении неисправности в системе электроснабжения.

Электрический ток – направленное, упорядоченное движение электрических зарядов. Электрические заряды могут быть разными, но чаще всего – это электроны или ионы (положительно или отрицательно заряженные).

Электроны обладают сравнительно небольшой массой, поэтому масса проводников практически не меняется. А вот когда движутся ионы, может меняться даже химический состав вещества.

Как мы уже говорили, электрический ток может существовать, только если есть электрическое поле.

Условия существования электрического тока

1. Наличие свободных электрических зарядов.

2. Наличие электрического поля, которое обеспечивает движение зарядов (в результате действия источника тока).

3. Замкнутая электрическая цепь (состоит преимущественно из проводников).

Источники электрического тока

Пришло время поговорить об источниках тока, то есть объектах, которые образуют электрическое поле, необходимое для существования электрического тока.

Рассмотрим вначале следующий эксперимент.

Возьмём два электрометра. Один из них зарядим, а второй оставим незаряженным.

Теперь возьмём проводник и соединим с помощью него два электрометра. Как мы уже неоднократно наблюдали на предыдущих уроках, электрический заряд очень быстро перетечёт с первого электрометра на второй, и второй электрометр покажет наличие электрического заряда.

Как только прекращается действие электрического поля, тут же прекращается движение зарядов.

Электрическое поле появляется при наличии источника электрического тока.

Что же такое источник тока?

Источник тока совершает работу по разделению электрического заряда, но без помощи электрических сил. Неэлектрические силы, которые совершают работу по разделению заряда, называются сторонними силами.

В результате деления на контактах источника тока образуются заряды, которые и создают поле. Под действием этого поля свободные заряды, которые находятся внутри проводников, приходят в движение.

Сторонние силы могут иметь различное происхождение, в частности:

· механические силы;

· химические превращения (реакции);

· тепловые (термоэлементы);

· действие света на фотоэлементы (фотоэффект).

История появления гальванических элементов

Источники тока широко используются в технике и в быту.

Наибольший интерес представляют так

называемые гальванические элементы. В 1796 году итальянский учёный

Алессандро Вольта (рис. 1) предложил назвать химический элемент, который

создаёт электрический ток, в честь другого итальянского учёного – Луиджи

Гальвани.

Наибольший интерес представляют так

называемые гальванические элементы. В 1796 году итальянский учёный

Алессандро Вольта (рис. 1) предложил назвать химический элемент, который

создаёт электрический ток, в честь другого итальянского учёного – Луиджи

Гальвани.

Устройство простейшего гальванического элемента, аккумуляторы

В основе работы гальванического элемента лежит химическая реакция.

Наиболее распространённый гальванический элемент – батарейка (от слова батарея – набор гальванических элементов).

Рассмотрим устройство батарейки: несколько гальванических элементов соединены между собой и расположены в общей коробке, а также снабжены общими контактами.

Рассмотрим устройство наиболее простого гальванического элемента (рис. 3).

Рис. 3. Устройство простейшего гальванического элемента

Внутри цинкового стакана находится клейстер (состоит из муки и нашатыря). Внутри клейстера располагается полотняный мешочек, в котором находится уголь и оксид марганца. Внутрь мешочка вставляется угольный стержень. При взаимодействии нашатыря с цинком цинк приобретает отрицательный заряд, а угольный стержень – положительный заряд. В результате, между цинковым стаканом и угольным стержнем и происходит разделение зарядов.

При соединении нескольких гальванических элементов и получается батарейка.

Кроме гальванических элементов широкое применение получили также ещё и аккумуляторы – они могут достаточно долго работать и создавать электрический ток в цепи.

Существуют щелочные и кислотные аккумуляторы (зависит от того, какое вещество участвует в химической реакции).

Для работы аккумуляторы необходимо заряжать (в отличие от батареек, которые преимущественно являются «одноразовыми», то есть работают только в течение одного «рабочего» цикла). Аккумуляторы – очень важный элемент для обеспечения движения автомобилей на электрической тяге.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.