Железные караваны.

Отсчет масштабного промышленного освоения Урала приходится на начало XVIII в. Строительством металлоплавильных заводов занимались частные предприниматели и казна. К середине века, ко времени продажи казенных заводов в частные руки, они имели огромный промышленный потенциал среди предприятий черной и цветной металлургии. Кроме этого, шла успешная добыча и обработка мрамора, проводилось изготовление медной монеты.

С далекого Нерчинска прибывало в столицы России казенное серебро, с Алтая - медь. Весь обширнейший ассортимент этих богатств необходимо было доставить потребителям. Кроме местного рынка, основными центрами продажи металлов являлись столицы - Санкт-Петербург и Москва. До них можно было добраться сухопутным или водным путем. Первый вариант был очень дорог, им в исключительных случаях доставлялась лишь военная продукция и медь на изготовление монеты. Единственным пригодным способом доставки значительных объемов грузов с уральских металлургических заводов в центральные регионы страны были речные перевозки.

В исторической литературе утверждалось справедливое положение о том, что при выборе места для строительства уральских заводов в XVIII в. определяющим компонентом было наличие удобного расположения реки для строительства плотины и пруда, способного обеспечить вододействующие механизмы; и массивов леса - основы топливной базы предприятия; рудных месторождений, как сырья для выплавки металлов. Все иные проблемы, в том числе и организация сбыта готовой продукции, рассматривались как вторичные. Однако задачи по поддержке транспортной инфраструктуры предприятий первой половины XVIII в. в удовлетворительном состоянии, в том числе строительство пристаней и все многочисленные вопросы, связанные с отправкой готовой продукции к потребителям, ежегодно возникали перед горными властями.

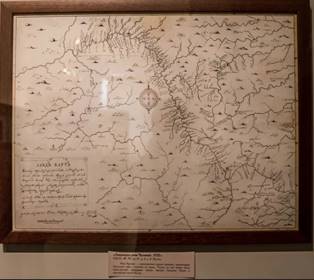

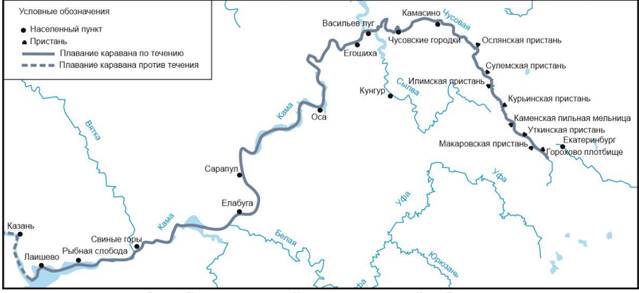

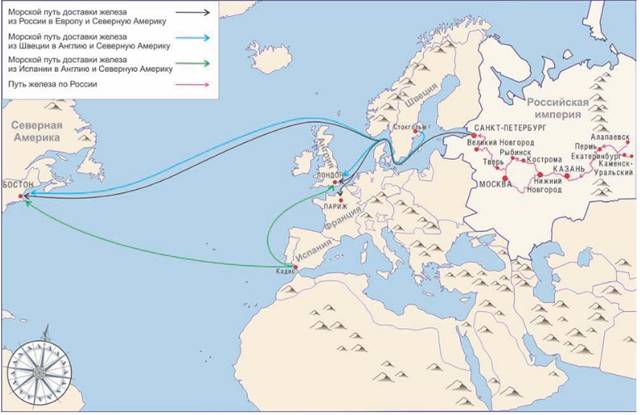

Карта-схема "Путь железных караванов".

Получив в 1701 году «по уговору» (то есть в аренду) Невьянский завод, Никита Антюфеев даже не подозревал, что столкнётся с немалыми трудностями в таком, казалось бы, обычном деле, как доставка готовой продукции. Уже собрав первый обоз, тульский купец был неприятно удивлён расценками местных перевозчиков, которые просили ни много, ни мало - по копейке за пуд. Никите пуд Невьянского железа обходился в 27,5 копеек, казна же платила ему, согласно «уговору», по 30 копеек за пуд. Если платить ещё по копейке с пуда за перевозку, то прибыль составляла всего-то 1,5 копейки с пуда - в несколько раз меньше, чем выходило в Туле. Расценки на перевозку складывались из расходов на фураж (обозы шли на конной тяге), охрану (в те годы на дорогах шалили лихие люди) и собственно прибыли перевозчиков. Кроме высоких цен, перевозка по дорогам несла ещё несколько негативных моментов. Перевозчики не давали никаких гарантий сохранности груза. Кроме того, никто не мог сказать точно, сколько времени будет идти обоз до места назначения. В весеннее-осеннюю распутицу обозы вообще не отправляли.

Осенью 1702 года только на Каменском заводе было отлито 70 пушек и 12375 пудов чугуна, кроме того на заводе имелось прутовое и связное железо - 364 пуда и были заготовлены крицы для выплавки уклада. В этом же году с завода «по указу великого государя и по приказу думного дьяка Андрея Андреевича Виниуса послано к Москве через Верхотурье на крестьянских подводах по ямам, от слободы до слободы, без дачи за провоз денег» 45 орудий, а также 210 пудов дельного железа, уклада и стали.

Перевозка железа с Урала на запад, к Петербургу и к Москве, по водным путям была грандиозным делом. По месту назначения различали петербургский и московский караваны. Часть судов разгружалась в пути - в Казани, Нижнем Новгороде, Твери и т.п. Караван иногда проходил свой путь в одну навигацию, но чаще транспортировка занимала около полутора лет, когда суда отплывали с чусовских пристаней ранней весной, в апреле, и подходили осенью к Твери, где зимовали. Железо на зиму разгружали: суда вновь двигались в путь следующей весной и к концу второго лета или осенью приходили к Петербургу. Это были "зимние" караваны в отличие от так называемых "однолетних", совершивших свой путь в одну навигацию". Б.Б. Кафенбауз, "История хозяйства Демидовых в 18-19 вв."

Состав каждого из караванов с продукцией казенных заводов можно было разделить на три группы. К первой, включающей наибольшее количество судов, следует отнести главные караваны, перевозившие различный ассортимент железа в Санкт-Петербург. Их вели обер- или унтер-офицеры. В столицу главные караваны прибывали лишь летом следующего за отправкой года.

Ко второй группе казенных караванов относились суда, находящиеся под командой караванного управителя до Нижнего Новгорода, где, получив от главного командира письменную инструкцию, часть коломенок под руководством унтер-офицера уходила по Оке до Москвы, куда прибывали уже в конце лета - начале осени.

Третью группу казенных караванов образуют «однолетние суда». С середины 40-х годов XVIII в. из столицы стали поступать ежегодные указы о присылке особой продукции с казенных заводов: специальную сталь отправляли на тульские оружейные заводы, а также в Москву для изготовления штемпелей на монетное производство; всевозможные мраморные вещи; кованые решетки в императорские дворцы и сады; галечник разных цветов с берегов Камы.

Эти заказы в весовом отношении были небольшими, не требовали большегрузных судов, отправлялись малыми, получившими у горнозаводских властей наименование однолетних. На подобных судах также осуществлялась доставка особых срочных заказов для императора, императрицы, их ближайшего окружения. Не удивительно, что им на всем пути следования, местные чиновники обеспечивали самые благоприятные условия. Поэтому они приходили в столицы, за редчайшим исключением, в одну навигацию.

Доставка груза в Москву таким способом на огромное расстояние (около 2000 км) оказалась очень трудоемкой, сложной и экономически не выгодной. Нужно было найти более дешевый способ доставлять продукцию с уральских заводов в Москву. Удручённый таким положением дел, Никита Демидович отправился в столицу, намереваясь сдать уральский завод назад казне, либо выторговать для себя какие-либо привилегии.

Глава Сибирского приказа дьяк Андрей Андреевич Виниус как мог успокоил заводчика, посулив «уговорщику» компенсацию транспортных издержек, и посоветовал обратить внимание на водный путь, рассказав, как в своё время Строгановы отправили на стругах по реке Чусовой свой отряд в помощь нижегородскому ополчению Минина и Пожарского. Решил использовать водный путь и Демидов.

Наибольшее число пристаней на Чусовой принадлежало казне. Это соответствовало тогдашним законам, регулирующим использование рек в Российской Империи: до 1843 года частные лица не имели права заниматься водными перевозками. Но были и исключения. На Каме, к примеру, «особую привилегию» имели заводчики Всеволожские, на Чусовой - Строгановы и Демидовы. Остальные владельцы частных заводов пользовались пристанями за плату. Исследовать водный путь по реке Чусовой Никита поручил сыну Акинфию, однако реализовать в полной мере перевозку готовой продукции своих заводов по воде Демидовы смогли только после выхода и вступления в силу Берг-привилегии.

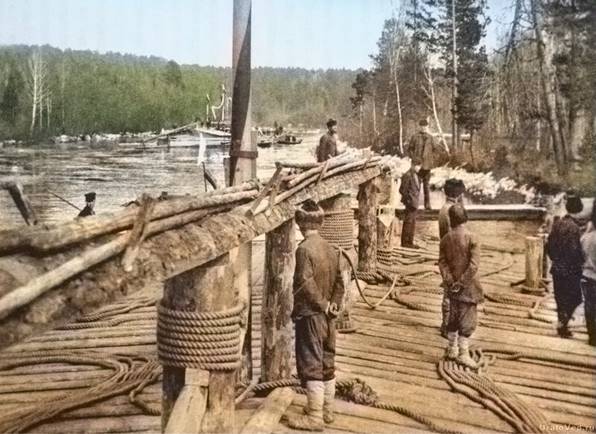

В XVIII-XIX веках в апреле на реке Чусовой происходила грандиозная, возможно, единственная в своём роде транспортная операция по сплаву сотен барок (барж), гружённых миллионами пудов чугуна, железа и изделиями из них. Перед вскрытием льда на Чусовой вся продукция выносилась из амбаров и «складывалась в отдельные кучи» - для каждой коломенки. Моментально после прохода льда суда спускали на воду, быстро грузили и отправляли догружаться на нижних пристанях.

Водный маршрут начинался от Уткинской пристани на реке Чусовой. Еще в 1651 году в верховьях реки Чусовой при впадении в нее реки Утки была основана Уткинская слобода. В начале XVIII века (1703 год) здесь была построена первая пристань. Строилась она одновременно с первыми казенными железными заводами: Каменским, Невьянским и Уктусским. При пристани имелись: кузница для ковки новых и починки старых инструментов, амбары для содержания различных припасов, в том числе привозимого с заводов железа, пушек и снарядов.

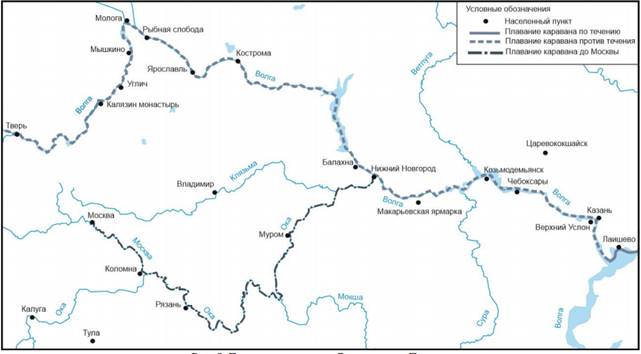

Путь каравана от Чусовских пристаней до Лаишево.

В начале XVIII века казной на реке Чусовой были построены две первые пристани - Новоуткинская (около Уткинской слободы), предназначенная для сплава продукции с казенных заводов Екатеринбурга (именно отсюда 27 апреля 1703 г. вышел первый в истории реки Чусовой «железный караван» из сорока небольших дощаников, перевозивших по 300 пудов груза, и 18 июня прибыл в Москву), и Курьинская пристань, ориентированная на сплав по воде продукции Алапаевского и Синячихинского заводов. Однако казённые заводы работали нестабильно, и тогда Акинфий Демидов задумал воспользоваться простаивающей Курьинской пристанью. Акинфий «бил челом государю позволить ему ведать сею пристанью до поры…». Челобитье рассмотрели, минуя долгий ящик, и приехавший на Урал в 1728 году де Геннин, привёз распоряжение «оставить пристань у Курьинского камня за Демидовым, а самого обязать в три года построить для казённых заводов новую».

Для отправки первого каравана в 1703 году недалеко от пристани были построены небольшие по размеру дощаники: 7 саженей (14.7 м) в длину и 2 сажени (4.2 м) в ширину. В каждый нагрузили по 300 пудов (4.9 т.) железа, изготовленного на заводах Демидова. В дальнейшем их размеры и грузоподъемность увеличились во много раз. Вот сохранившееся описание барок того времени: «Большие коломенки длиной 17 саженей (45.7 м), шириной 3 сажени (6.3 м), высотой 2 сажени с пол-аршином (4.6 м). Груз берут до 8000 пудов (130.4 т.), причем углубляются в воду на пять и шесть четвертей, а без груза на одну четверть. Коломенки плоскодонны. Дощаники со дна подбористы, длиной 17-18 саженей, шириной - 4. Для их строения употребляется сосновый и еловый пильный и шорный лес. Они бывают с палубами или не покрытые. На полу и корме по длине их лежащие на перевязи поносные (громадные весла: бревна с широкими досками на концах) - служат для управления ходу. Для ускорения ходу употребляются гребки (небольшие весла). Всякое такое судно снабжается снастями (канатами) и якорем». Барки были с более тупыми носами, короче и ниже коломенок, имели меньшую осадку и грузоподъемность.

Каждое такое судно прочно скреплялось железными и деревянными гвоздями и болтами, конопатилось пенькой и паклей, а потом заваривалось смолой. При нем полагалось иметь несколько лодок, которые делались из досок толщиной 1 дюйм (2.5 см), чтобы быть легкими и в длину имели 3,1 сажени (6.3 м), а в ширину - 1 аршин (71 см).

На одной из коломенок, где будет находиться караванный управитель, строили две каюты - одну для казны, другую для снастей и всяких припасов. На строительство одного такого судна расходовалось в среднем 300 бревен. В апреле месяце, как только река Чусовая открывалась ото льда, дощаники спускали на воду. От платформы, на которой они стояли, к реке настилались склизни (бревна, намазанные смолой или салом), по ним суда и стаскивались в воду.

Уткинская пристань от Каменского завода находилась на расстоянии более чем 200 км, груз на неё приходилось доставлять заранее, зимой по санному пути. Перевозку осуществляли приписные к заводу крестьяне на своих подводах «безденежно» - за снятие оброка. А вольным нанятым платили по 4 деньги (2 коп.) за пуд груза. Перед отправкой на пристань груз тщательно взвешивали на заводских весах и, доставив на пристань, вновь перевешивали и пересчитывали каждое орудие и каждый снаряд. Контроль и учет был строгим. Бывали случаи недопоставки груза.

Однажды, когда готовили караван, его смотритель Иван Парфеньев недосчитался 596 картечных ядер весом 8 пудов (130.4 кг). Оказалось, что при переправе через реку Чусовую одна из бочек упала с подводы и утонула. Дно у бочки вышибло и картечь выкатилась на дно реки, и «крестьяне ее сыскать подо льдом не могли». В таких случаях летом, когда река мелела, утонувшие ядра поднимались все до одного.

В последующие годы, когда доставка груза с завов на Уткинскую пристань осуществлялась подрядным способом, можно было увидеть следующую картину. Сразу после нового года в обер-бергамт в Екатеринбурге являлись подрядчики и назначали свои условия, как возить груз с заводов. Условия записывали. Зажигали свечу в полено толщиной, горела она ровно сутки. Пока свеча горела мог прийти другой подрядчик и назначить цену повыгоднее! Как свеча сгорит - все, под договором ставилась печать, и после этого подрядчики начинали возить железо с заводов на пристань.

Начиная с 1703 года караваны, снаряжались почти каждый год. Руководителями первых караванов назначались служилые люди из Тобольска, так называемые «сыны боярские». Они непосредственно подчинялись Тобольскому воеводе. В их обязанности входило: - подготовить суда и груз к отправке, - набрать команду гребцов и кормщиков, - доставить груз как можно быстрее и без потерь. Для исполнения этих обязанностей им давалась подробная и обширная инструкция. Позднее, в 30-е годы XVIII века в инструкции караванному смотрителю (обычно это был армейский или горный офицер) предписывалось: «за прогрешения и слабую команду - суд». Перед отплытием он приносил присягу в церкви, целовал крест и подписывался под словами: «обещаю и клянусь всемогущим Богом перед святым Его Евангелием в порученном мне деле исполнять нелицемерно».

Гребцов (бурлаков) на дощаники нанимали заранее, для чего посылали служилых людей «наперед себя» в Кунгур, Лаишево, Казань и другие населенные пункты. Кунгурским крестьянам, нанятым на отрезок пути от Уткинской слободы до реки Камы, приходилось до пристани добираться пешим ходом за сотни километров в течение нескольких недель. Если крестьяне не соглашались идти на сплав «повольно», их принуждали, брали «неволей». А отказываться им было по какой причине: весна - время полевых работ. «Весенний день - год кормит». Поэтому были нередки случаи, когда крестьяне целыми артелями уходили с маршрута во время сплава, если он был поздним и проходил с большими задержками. Наем работников на сплав всегда был проблемой. Среди нанятых гребцов были не только русские, но и башкиры, татары, пермяки, вогулы, зыряне из разных мест Урала. Работников на каждую коломенку распределяли из расчета, равного трем людям на тысячу пудов груза, поэтому на судне их всегда было около двадцати человек. Они назывались «вытными», то есть основными. Среди нанятых часто оказывалось много «слабосильных», и к «вытным» в придачу давали одного-двух человек, которые назывались «присадчики».

Кроме гребцов на каждое судно брали лоцмана и водолива. В первых караванах водолив не значился, а вместо лоцмана были провожатые. На каждой коломенке должен был быть лоцман (сплавщик) - главный в команде; водолив - фактически заместитель лоцмана - на него возлагались все хозяйственные заботы по сплаву; и работники. Первые три года провожатыми по реке Чусовой были крестьяне из Арамильской слободы пять человек во главе с Максимом Горбуновым. Позднее на каждый участок пути был свой лоцман. А вот водолива предлагалось нанимать на весь путь без перемены: «ибо их дело всегда нужное и требует всегдашнего смотрения и работы». Водолив следил за исправностью коломенки, дощаника или барки во время сплава и отвечал за сохранность металла. Лоцман же руководил работой гребцов. Главная его задача - провести судно без поломок и потерь до пункта назначения. Он должен был иметь отличную память, хорошо знать течение реки на протяжении всего маршрута, движение воды в реке при различных уровнях, знать об образовании суводей, струй и водоворотов, а главное, досконально изучить законы движения судна по воде. Один из самых сложных участков - река Чусовая. При малой воде, например, выступают огрудки и таши, на которых можно замелеть и застрять. При высокой или большой воде - велик риск потерять управление судном и разбить его о «бойцы» - огромные скалы, нависшии над рекой. Хладнокровие, выдержка, смелость - самые необходимые качества для лоцмана.

Кроме наемных работников, в караван брали служилых людей - солдат - для различных рассылок и нарядов, а также для «обережи денежной казны и железных припасов». Служилым людям предписывалось: если в пути на караван нападут разбойники и «будут грабить денежную казну и железо, то обороняться нужно всеми мерами - ручным и огневым боем». И на защиту дощаников с припасами поднять всех работников и даже «принудить» их, чтобы не допустить разграбления. Был при караване и писарь. Служилые получали «государево жалованье», и оплата за сплав им не полагалась. А наемным работникам - гребцам от Уткинской пристани до Перми, например, в начале 18 века платили по 2 рубля, в середине 19 века - 8-13 рублей, лоцману же - 40-50 рублей.

Сохранившиеся отчеты о караванах помогают восстановить весь путь их и организацию дела во всей полноте, а также подвести некоторые итоги. Так, например, только за 16 лет, начиная с 1703 по 1719 год, с Каменского завода на Уткинскую пристань было отправлено около 500 орудий, более 48 тыс. снарядов, около 100 тыс. пудов железа, уклада и стали.

Первой демидовской пристанью на Чусовой была пристань в селе Шайтанка (ныне с. Чусовое), возникшее вокруг Старошайтанского завода в 1721-1727 годах. В 1721 году на реке Шайтанке Акинфий Демидов заложил лесопильную мельницу. Реку перегородили плотиной высотой более 10-и и длиной почти 80 метров, в результате чего при мельнице появился полуторакилометровый пруд. После пуска лесопилки начали возводить пристань и верфь, где должны были строить речные грузовые суда. А в 1727 году возле плотины Акинфием Демидовым был построен и железоделательный завод, названный Старошайтанским. Завод начал работать на местном сырье и выпускал «кричное железо». Крицы увозили на перековку за 30 вёрст отсюда, на Сылвенский завод, а затем везли обратно в Шайтанку, где продукцию грузили на барки и отправляли вниз по Чусовой.

Село Чусовое. Место бывшего Старошайтанского завода (фото 2014 г.)

Второй демидовской пристанью на Чусовой стала Курьинская пристань, построенная близ камня Курьинского. В 1729 году недалеко от пристани была построена пильная мельница. Отныне на строение судов предписывалось «топорами никаких досок не тесать, но все пилить, дабы напрасно лес не тратился». Суда для сплава - струги, дощаники, коломенки, барки строили крестьяне из разных деревень Верхотурского и Тобольского уездов.

В начале 70-х годов XVIII столетия начала действовать Усть-Уткинская пристань. Она стала конечным звеном в производственной цепи демидовских заводов - Выйского медного, Нижнетагильского железоделательного, Черноисточинского и Висимо - Уткинского передельных. Тагильские заводы отправляли, в среднем, по 50-60 барок в одну навигацию, перевозя с Урала до миллиона пудов груза. Но случалось, что перевозили и больше. Например, в 1860 году только на Усть - Уткинской пристани было загружено и отправлено 90 барок.

В самом начале строительства пристани в Усть - Утке Демидовы столкнулись с острой нехваткой трудовых ресурсов. Выход был найден: Никита Акинфиевич купил у барона Строганова деревню Большие Галашки, и основал ещё два поселения - Малые и Средние Галашки, рядом с Висимо-Шайтанским и Висимо-Уткинским заводами, и заселил их крепостными, купленными в различных губерниях России. В Усть - Утке были «заведены» пристань, верфь для постройки судов, плотина и пруд на речке Межевая Утка, «устроены» дамба и шлюзы.

Успешная отправка каравана от пристаней во многом зависела от уровня воды в Чусовой во время вскрытия и прохода льда. На пристанях уровень воды постоянно замеряли и фиксировали в трех категориях: малый, нормальный, большой. При первом требовалось в наикратчайшие сроки спустить коломенки на воду, загрузить их. Загрузка судов заранее была исключена, груженую коломенку невозможно вытолкнуть в реку. При большой воде тяжелейшим препятствием являлись закрепление коломенки на воде, вынужденное нахождение работников в холодной воде во время загрузки. Отсюда потеря времени на обогрев у костров. По этой же причине лоцманы специально останавливали суда на реке, ждали спада, так как большая «вода коломенку тянула на камни».

Пруд и плотинное хозяйство были важной частью уральских речных пристаней того времени. Дело в том, что отправлять тяжелогружёные «железные караваны» можно было только весной по большой воде. Но далеко не каждый год на Урале местные реки становились судоходными. Тогда в маловодье для проводки караванов использовались различные способы.

На узких участках реки струги, вешники, барки и дощаники с железом проводили спруживанием. Для этого реку перегораживали поперёк огромным куском парусины, в результате чего уровень воды в этом месте поднимался, и судно продвигалось вперёд на несколько саженей. На широких участках в дело вступали бурлаки. Но в сезон перевозок найти бурлачью ватагу было непросто -пристаней на Чусовой было 18, район был слабо заселён, а почти всё мужское население было задействовано на заводах. Тогда додумались спускать в Чусовую воду из заводских прудов. Для увеличения количества воды в Чусовой в помощь отправляющемуся каравану могли открываться заводские плотины. Однако это действие осуществлялось только в исключительных случаях по двум причинам: - при малоснежной зиме как в Чусовой, так и в прудах было мало воды. И руководители заводов всеми мерами старались оградиться от этой операции - спуск воды автоматически тормозил или останавливал заводское производство. Кроме того, при этой операции могла случиться главная беда: случалось повреждение конструкций плотины - главнейшего сооружения предприятия; - эффект от дополнительной воды был кратковременный. При первой же остановке или ночевке каравана «волна», естественно, не ждала путешественников и далее помощи не оказывала. Но, несмотря на вышеизложенное, дополнительная вода частично помогала каравану более успешно уйти хотя бы с верхних пристаней Чусовой.

Это нововведение было предложено приказчиками Ревдинского завода. Однажды в маловодный год там решили «долить» в Чусовую воду из заводского пруда, в результате чего уровень воды в реке поднялся сразу на пять аршин (~3,5 метра). Впоследствии все владельцы заводов и пристаней на Чусовой начали действовать подобным образом, предварительно договорившись о дне и часе спуска. Уровень воды в Чусовой, как правило, поднимался настолько, что гружёные металлом суда относительно спокойно проходили половину пути.

О том, как это происходило, повествовали многие авторы, начиная с Мамина-Сибиряка и заканчивая Алексеем Ивановым. А недавно были опубликованы воспоминания о сплаве, которые оставил Фёдор Васильевич Гилёв (1851-1933г.г.). С 1905 по 1917 год он служил окружным лесничим Добрянского горного округа, а до этого работал в той же должности на Билимбаевском заводе (ныне пригород г. Первоуральска в Свердловской области). Там его воспоминания отыскала местная исследовательница - краевед Нина Акифьева и после опубликовала в своей книге «Железные караваны на Чусовой». Воспоминания Гилёва можно считать энциклопедией по истории и технологии чусовского сплава.

«Пригодною для сплава Чусовая бывает только раз в год - весной, в апреле месяце, и только в течение нескольких дней, не более недели. И то, в большинстве случаев при помощи прудовой воды, специально для этого скапливаемой в водохранилище при Ревдинском заводе», - писал Ф.В. Гилёв. Ревдинское водохранилище находилось в верховьях Чусовой между двух гор в котловине длиной 12 вёрст и в версту шириной. Накапливаемая здесь вода весной пускалась большим валом, существенно поднимая уровень Чусовой.

Ревдинский водяной вал достигал 2-2,5 метра высоты. Когда он подходил к Шайтанскому заводу и переставал прибывать, происходил выпуск воды из шайтанского пруда, что позволяло поднять Чусовую ещё на 17 сантиметров. Затем выпускался Уткинский пруд (22 см), за ним Билимбаевский (35 см), и так далее. Скорость выпущенного заводами вала достигала 7 км в час при общей длине до 200 км. Образно говоря, караваны должны были оседлать этот вал.

По воспоминаниям Гилёва, «искусственный подъём воды в Чусовой делался по известной системе под наблюдением особого чиновника водной коммуникации. О времени спуска воды из Ревдинского пруда извещались все пристани, дабы все караваны были готовы к отвалу. Как только покажется вал, барки начинают отваливать. Сначала плывут барки одного ревдинского каравана, спустя несколько часов к ним присоединяются барки шайтанского каравана, затем билимбаевского и так далее, по мере спуска вала число плывущих барок увеличивалось. Со всех чусовских пристаней отправлялось до 2000 барок». Основными пунктами назначения для них были Лёвшино, Пермь, Очёр, Добрянка.

Каждый караван имел своего руководителя - караванного. Он находился на последней барке, которая называлась казёнкой. По конструкции она был аналогична всем другим и отличалась от них лишь наличием флагов да особой платформы с перилами и мачтой. На мачте находился разноцветный флюгер, который на Чусовой назывался «репейником».

Полную ответственность за проводку по реке барки нёс на себе лоцман (сплавщик). Ему подчинялась вся команда, кроме водолива, который отвечал за груз. В лоцманы, по словам Ф.В. Гилёва, выбирались «люди благонадёжные, трезвые и обладающие способностью правильно себя поставить в отношениях с рабочими, дабы в пути быть в их глазах авторитетом, заслуживающим доверия и уважения». У Строгановых лоцман, сплавивший благополучно 25 барок, то есть проработавший 25 навигаций, получал пожизненную пенсию. «Конечно, лоцманы этим очень дорожили и всемерно старались оправдать доверие», - свидетельствовал Гилёв. Обычно сплав по Чусовой длиной в 300 вёрст длился 4-5 дней. Пока не было пароходов, ещё неделя требовалась на то, чтобы поднять барки на 60 вёрст вверх по Каме до Добрянки.

Для работы на сплав люди нанимались из сёл и деревень, нередко удалённых от Чусовой на 300-400 вёрст. Их называли бурлаками. «По-видимому, бурлаков не столько интересовал заработок, сколько желание посмотреть людей и себя показать, - считал автор воспоминаний. - Такие охотники являлись на пристани целыми десятками». Часто это были артели «однодеревенцев».

Плата за сплав в 80-х гг. XIX в. составляла от 9 до 10 рублей. Кроме этого, каждому выдавалась мука - пуд по прибытии на пристань и пуд перед отвалом каравана. Любимый напиток сплавщиков - брага из овсяной муки с солодом. Общее их количество доходило до 20000 человек! Обычно бурлаки носили грубую, домотканую одежду синего цвета. Обитатели заводов и пристаней, которые ставили себя выше малограмотных крестьян, иронизировали: «Уже «синички» прилетели, видно скоро будет лето» и порой называли их «батями». Слово «батя» (друг) бурлаки часто использовали в речи: «Лико (смотри) батя...» или «слыш ка батя…»

Как только проходил лёд, сотни бурлаков сталкивали новые барки шестами-«спишками» под запев лоцмана: «Как на зорьке, на заре, наша сила собралась, дёрнем, подёрнем, да ухнем!» После загрузки барж сплавщики истово молились Богу и ждали команды своего лоцмана: «Возьми шесты, подбирай чалки!» И вот барка отталкивается от берега и «выходит на струю».

Если при сплаве барки попадали на мели, на помощь им толпой спешили жители прибрежных деревень, которые брали плату за «ух», то есть за один дружный приём. «Нередко приходилось запевать два и три раза, за повторные запевы особой платы не полагалось», - писал Ф.В. Гилёв.

Поскольку поднимать порожние деревянные барки обратно по Чусовой возможности не было, то после сплава они шли на дрова. По этой причине конструкция их была самой простой. Вот что писал об этом В.Ф. Гилёв: «Плоское дно длиной 18 сажен (более 38 м.) и шириной 4 сажени (более 8,5 м), борта или вернее стенки бортов - почти под прямым углом к днищу. Продольная, почти плоская крыша, несколько столбов, укреплённых в днище и крыше, служащих для причала барки, называемых ухватами. Донные плахи ¾ вершка (3,3 см) толщиною, пришпиливались деревянными шпилями к еловым брусьям с корнями, называемыми копанями. К копаням деревянными же шпилями крепилась обшивка, то есть бортовые плахи 1¼ вершка (5,5 см) толщиной. На обшивку накладывались ещё длинные брусья, однорез, называющиеся бычками, для сбережения бортовых досок от поломки при ударе барки о камень или о берег, или при столкновении с другой баркой. Борта скреплялись поперечными брусьями, называющимися оздами. Вот и всё нехитрое устройство чусовской барки. (…). Сделанную таким образом на живую руку барку тщательно проконопачивали смольной паклей и оставляли на месте постройки на берегу Чусовой, приподнятой на высоких лёжках. После вскрытия реки барки сталкивались в воду и подводились к месту погрузки. Погружалось в барку 10000 пудов (160 тонн)».

Управление неуклюжими баржами осуществлялось с помощью больших гребков (вёсел), которые устанавливались на корме и на носу. Поэтому и назывались они поносными. Длина «вёсел», сделанных из ели, составляла 9 сажен (более 19 м). На каждую поносную становилось по 10 «судорабочих».

Каждая барка снабжалась двумя дощатыми вёсельными лодками (шитиками). В первую очередь они предназначались для причаливания и остановки барок, которые по причине каменистого дна Чусовой и её быстрого течения не могли использовать обычные якоря. При необходимости в шитик быстро садились три гребца, которые завозили на берег длинный пеньковый канат, обматывали им толстое дерево, пень или специальный столб, а другой конец каната спешно везли на свою барку, где он накидывался на ухватный столб. Чтобы не было опасной резкой остановки, канат понемногу травили, и барка причаливала к берегу. По свидетельству автора воспоминаний, «всё это не так легко было выполнимо на деле. От рабочих требовалось проворство, ловкость, сообразительность. По быстрой реке барки плыли с большой скоростью и плыли большой массой, тесня одна другую». На каждые 50 барок каравана полагалось ещё по две большие шестивёсельные лодки. Они предназначались для оказания помощи аварийным судам. Были годы, когда на Чусовой разбивались о скалы или обсыхали на мелях десятки судов.

Проблемой «железных караванов» были «камни-бойцы» - скальные останцы, о которые бились неповоротливые барки. Авторы книг и статей о сплаве караванов на Чусовой, начиная с работы Н. С. Попова, не обходят вниманием «камни», «бойцы», считают их, приводят названия. Последние по времени издания книги Н. В. Акифьевой, А. В. Иванова как бы подводят итог по теме: учтено «около ста камней». Обобщив труды XIX - начала XXI в., пришли к такой цифре: зафиксировали 105 названий «камней».

«Камни» были опасными спутниками караванов и неоднократно встречаются в журналах караванных управителей первой половины XVIII в. Представлю их названия по путевому журналу 1731 г. Никифора Клеопина. Инструкцией ему предписывалось фиксировать «каменья, от которых опасенье есть судам».

Путешествие от Уткинской пристани до Васильева Луга в устье Чусовой заняло 8 дней. Названия «камней» Н. Г. Клеопин, вероятно, получил от лоцмана и работников на коломенке - сам он плыл впервые.

Итак, сверху и до устья Чусовой: Георгиевские пещеры, Скопин, без названия на Усть-Каменке, Висячий, Соколий, Толстой, Высокий, Заплотный, Курица, Винокуренный, Висячий (второй), Сокол, Гилев, Волшник, Родин, Шилов, Носин, Плоский, Коровий, Лысанов, Олеговой, Нестеров, камень при острове Хариной деревни, Омутной, Дыроватый с пещерой, Столбовые, Коробеиной, Стеновой, Мултык, Ермак, Горчак, Молоков, Разбойник, Четыре Брата, Оймятым, Гусельной, Сокольи, Вороньи, Мызни.

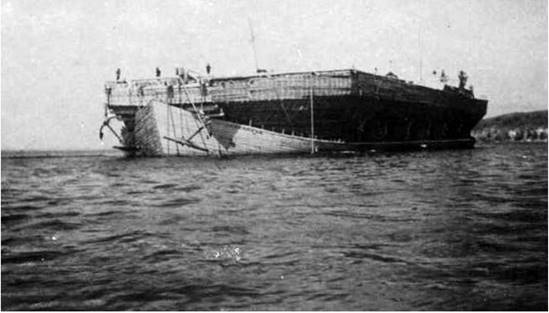

Надо сказать несколько слов о том, что представляла из себя речная барка XVIII-XIX вв. По сути, это был плавучий трюм, вмещающий до 900-1000 тонн груза. Грузоподъёмность барки зависела от её размеров. Например, на Волге ходили барки «беляны» - монстры длиной в 100 метров, шириной 25 метров, и грузоподъёмностью до 10000 тонн.

«Беляна» на Волге (фото 30-х гг. XX в.)

Барки, ходившие по Чусовой, могли вместить до 950 тонн. Управлялись они четырьмя веслами из бревен. Каждое такое весло двигали до 10 человек. Строили эти суда в точке отправки груза, а вот назад барки не возвращались: их разбирали на дрова в конечном пункте маршрута.

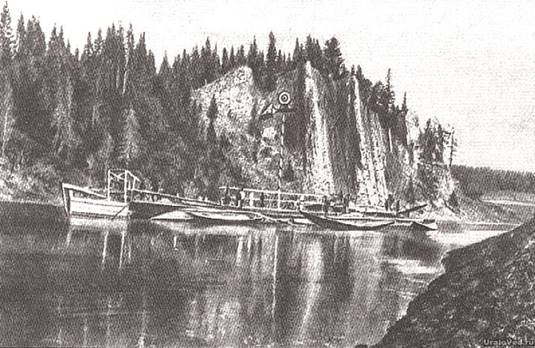

Барка на р. Белой (фото конца XIX в.)

Перед отплытием каравана священник служил молебен и окроплял дощаники святой водой. Под выстрел суда отходили от пристани. Самое главное было не упустить момент и отправиться в путь «по первой полой воде за льдом вскоре. Плыть Чусовою рекою до Камы, а Камою вниз до Волги, а с Волгою и с Окою и с Москвою реками до Москвы», - так предписывал царский указ. Позднее, со второй четверти XVIII века караваны стали ходить не только до Москвы, но и до Санкт-Петербурга и в другие города России. Железо и «воинские припасы» - орудия и снаряды Каменского завода направлялись в такие города, как: Киев, Архангельск, Астрахань, Брянск, Казань, Севастополь, Пермь. Время в пути напрямую зависело от расстояния, погоды и др. причин. Так до Перми грузы шли в среднем 6-10 дней, до Казани - 27- 30, Нижнего Новгорода - 45-48, Москвы - 85-90, Астрахани - 75-80, до Санкт-Петербурга - 110-140 дней.

Путь железных караванов с Урала до Балтийского моря.

Смотрителями первых трех караванов (маршрут каравана до Москвы) 1703-1705 гг. соответственно были: Семен Резанов, Иван Парфеньев и Михаил Выходцов. Вот что написано в их отчетах. Плыли только днем, по ночам стояли на пристанях, так как река Чусовая «каменистая быстрая и крутолуковатая. Береги и утесы каменные, и в тех утесах есть многие бойцы каменные».

Если говорить о потерях судов во время прохождения реки, то они зависели от опыта команды.

Скалы, словно каменные стены, тянутся на несколько километров, нависая над водой. В среднем на «бойцах» «убивалась» одна барка из тридцати. В XIX веке в воду спускали деревянные брусья или плоты - так называемые «заплавни» - для смягчения удара барки о скалу, если такое произойдет. Эти заплавни были малоэффективны, так как разрушались после первой же аварии. Когда коломенка налетала на боец, у нее мало было шансов остаться на плаву. Люди в панике бегали по тонущему судну, объятые ужасом и страхом. С проплывавших мимо дощаников оказывалась помощь потерпевшим бедствие. Не всех удавалось спасти.

Некоторые работы по улучшению условий судоходства были проделаны после перехода реки Чусовой в 1861 году к Министерству путей сообщения. Около самых опасных бойцов начали устанавливать защитные деревянные сооружения - заплыви системы Корицкого, было сделано 11 заплывей, около них построены караульные избы. Были срезаны выступающие мысы у 13 бойцов, убраны крупные камни, расчищены переборы, построены полуплотины для сужения русла и увеличения глубины перекатов. Позже были взорваны отдельные скальные выступы, поставлено на берегах около 2000 причальных столбов. Местами на реке углубляли дно, прокапывали новое русло, срезая крутые повороты, в которые не могли вписаться самые большие барки. И всё это ради короткой - всего 2-3 недели в году - навигации.

В результате снизилось количество крушений судов. Если раньше эта цифра доходила до 10% от всего железного каравана, то после проведённых работ - не более 4%, несмотря на увеличение погрузки судов.

Несмотря на множество предосторожностей, при каждом сплаве разбивалось около 20 барок из общего количества сплавляемых судов. В 1873 году, например, разбилось 60 барок. Число жертв было от 3-4 человек, иногда доходило до 10.

Значительно облегчило сплав и использование так называемых лотов - специальных якорей в виде чугунных чушек с шипами. Их спускали сзади барки, благодаря чему замедляли ход на опасных местах и спасались от крушений о скалы. Способ сплава барки с лотами был придуман в 1850-х годах купцом Д.С. Кожевниковым из Чистополя. Лот представлял собой 50-килограммовую чугунную болванку с шипами. Применялись связки из 6-8 чугунных лотов. Лоты соединялись между собой и с баркой цепями.

Скорость движения барки снижалась, ей становилось легче управлять, а за счёт своей тяжести лот скатывался в наиболее глубокое место фарватера реки. Подведя добавочные канаты от лота к бортам судна и подтягивая один из них, можно было поворачивать судно в нужном направлении. Лишь иногда требовалось помогать потесями. Новый способ передвижения позволил вдвое сократить число задействованных на барках рабочих. Барки Кожевникова с лотами плавали по рекам Каме и Белой. Вскоре лот стали использовать при сплаве каменного угля по Вильве и Яйве, хлеба по Аю, а также на Уфе.

Однако на Чусовой лот долго не использовался. Недостатком этого способа было снижение скорости. На сплав требовались дополнительные сутки, а воды в реке порой не хватало, ведь для сплава приходилось открывать заводские плотины. Первым на Чусовой на эксперимент решился промышленник Н.Г. Стрижов, в 1880 году отправивший с Уткинской казённой пристани гружёное чугуном судно на лоту.

Тогда сплавом на лотах заинтересовались и на Билимбаевском заводе. В апреле 1881 года на лотах плыли две барки билимбаевского каравана. Для этого пригласили двух лоцманов, имевших опыт сплавов с лотами по реке Косьве. Однако из-за обмеления реки обе барки сели на мель недалеко от Трёки. Тем не менее, эксперимент был признан удавшимся. В 1882 году билимбаевцы отправили с лотами уже пять барок. Постепенно и другие караваны стали использовать лоты. Использование лотов значительно снизило аварийность.

Лот стал символом новых безопасных сплавов. В посёлке Кын на берегу реки Чусовой можно увидеть памятник Сплаву железных караванов. Он представляет собой увеличенную копию лота.

Памятник Сплаву железных караванов в посёлке Кын.

Некоторые лоты в результате обрывов или аварий оказывались на дне Чусовой. Время от времени эти лоты и сейчас находят в реке.

Другой проблемой «железных караванов» был разбой. Начиная с 30-х годов XVIII в. на Чусовой, а более того, на Каме, стали появляться вооруженные группы людей, ушедших «в вольницу» разбойников. Они «охотились» за купеческими судами, караванами частных владельцев, вскоре и казенные суда, шедшие с охраной, стали подвергаться нападениям. «Лихоимцев» на Чусовой всегда хватало, а о некоторых разбойниках легенды и сказания ходят в тех местах до сих пор. Рассказов, Пермяков, Рыжанко - самые известные персонажи из числа чусовских флибустьеров. Кто-то из них сделал разбойничьи набеги источником личного обогащения. Кто-то, как разбойник Рыжанко (настоящее имя - Андрей Степанович Плотников), грабил караваны и раздавал добычу окрестным беднякам. Хозяева грузов боролись с пиратством, как могли, но чаще просто давали старшинам барок деньги для откупа. Известны случаи, когда команда барки вступала в сговор с грабителями. Есть у реки Чусовая и легенда, особо любимая кладоискателями. Она гласит, что Емельян Пугачёв, предчувствуя неизбежность краха своего похода, отправил на Чусовую атамана Чику (Ивана Никифоровича Зарубина), который должен был спрятать в скалах казну пугачёвского войска - несколько бочонков с мехами, золотом и драгоценностями. Зарубин выполнил поручение, спрятав клад на камне «Четыре Брата». Несмотря на то, что данная легенда опровергается документально, поиски мифического пугачёвского клада продолжаются и по сей день. Подогревает страсти по кладу и роман Александра Иванова «Золото Бунта», в котором очень подробно и увлекательно описана история самого клада и его поисков.

Указами 1744-1745 гг. из столицы «о искоренении воров, разбойников, становщиков и прочих причинных людей» требовалось проявлять осторожность, бандитов и «всех сомнительных» ловить, каждые полгода присылать в Берг-коллегию рапорты об успехах. А в 1746 г. президент Берг-коллегии А. Ф. Томилов вновь требовал от горнозаводских властей выловить банды на Каме, которые даже «караваны хотят потопить», принять дополнительные меры к их охране. Для охраны казенных караванов из екатеринбургских рот ежегодно под командованием капрала или сержанта направляли по одному солдату на коломенку, а на «казенку» - еще капрала и четырех солдат. Вооружение каждого состояло из фузеи со штыком, 20 пуль и патронов, палаша.

В 1731 г. Н. Г. Клеопин впервые приказал принять от Егошихи для охраны «казенки» небольшие пушки, а к ним «патронов с порохом, картечей дробовых». Эту же операцию он повторил, следуя в караване 1744 года. А в 1749 г. караванный управитель требовал уже от Уткинской пристани по Чусовой «хотя бы три пушки для охранения от воровских людей».

Для поимки разбойников губернские власти посылали военные команды. Но они, мягко говоря, не совсем профессионально относились к порученному. Приведу выдержку из представления прапорщика А. Баженова, руководителя каравана 1742 года.

В пригороде Лаишева 4 июня он встретил команду поручика Ивана Жадовского, присланного «для сыска разбойников и беглых драгун, и солдат». Будучи в кабаке, пьяный сержант с солдатами решили, что на казенных судах присутствуют беспаспортные, после чего незамедлительно обнажили шпаги, «взбежали на коломенку и кричали работникам: переколем вас».

На это «нахальное крайнее возмущение работники стали себя оборонять и других не пущать на коломенку». А нападавшие «закричали стоящим на берегу солдатам помощь и те многократно стреляли и били в набат в церковный колокол». А. Баженов послал на берег солдата, чтобы прекратить драку и стрельбу. Они же солдата Дмитрия Елистратова при поручике избили «прикладами бесчеловечно без всякой его вины». Поручик И. Жадовский не унял сержанта, напротив, «приказал гренадеру гранаты заготовить и у которых и фитили были зажжены». Только самообладание караванного управителя и отвага охраны предотвратили худшее.

Барка на р. Чусовой (фото конца XIX в.)

Барка на р. Чусовой (фото конца XIX в.)

Вернёмся к отчетам смотрителей первых трех караванов (маршрут каравана до Москвы) 1703-1705 гг.: Семена Резанова, Ивана Парфеньева и Михаила Выходцова.

Выбравшись из каменистых утесов, река Чусовая разливалась по пойменным лугам. Течение ее становилось спокойным и медленным. Здесь сплавщиков поджидали другие опасности - сесть на огрудок (мель) или на таш (огромный камень). Если такое случалось, гребцы лезли в воду и с помощью шестов и др. приспособлений освобождали дощаник.

«А плывши из Уткинской слободы до Чусовских городков именитого человека Григория Дмитриевича Строганова» стояли несколько дней из-за плохой погоды и ледохода. На Каму приплыли 2 мая и стояли сутки из-за сильного ветра. В Осинский городок на Каме прибыли 4 мая. Здесь по «челобитью» работного человека крестьянина Степана Федорова «с товарищи 15 человек» были наняты другие гребцы, так как эти «трясовницей заскорбели и ногами очень больны, и работать на дощаниках больше не могут». Вот результат многочасового стояния в ледяной воде, когда дощаник садился на мель или на таш и приходилось его стаскивать по нескольку часов и даже дней.

Плыли вниз по Каме через Сарапул, Лаишево - здесь караваны обычно стояли дня по 2-3 по причине «шитья парусов и печения хлебов для работных людей, а также проводился ремонт дощаников и подготовка их к «верховому ходу» - бурлацкой тяге и движению против течения. После Лаишева Кама впадала в Волгу, по которой уже приходилось не плыть, а идти на веслах, под парусами или бечевою. Гребцы становились бурлаками. Из Лаишева до Казани шли 6-8 дней.

Во время сплава третьего каравана в 1705 году под Казанью у деревни Услон случилась задержка. «19 мая в той Услонской деревне по приказу Александра Сергеева государевы суды остановили и фузеи, которые посланы были из Тобольска в Москву взяли». В своей отписке царю Петру I Сергеев писал, что он вынужден был взять эти фузеи, так как «из-за окраинных закамских городов в Казань каракалпаки и киргизы, казаки (казахи) с великим собранием идут, с боем на русские низовые города, а у новоприборных солдат ружей самое малое число и то послано на Уфу, для опасения твоих великого государя городов и людей то ружье - 1366 фузей я взял и продал в Казани новоприборным солдатам. И велел им быть во всяком опасении и на всякий час готовым».

От Казани до Нижнего Новгорода доходили дней за 6-10. Здесь также происходила смена гребцов. Тобольские крестьяне нанимали вместо себя «в работу на дощаники нижегородских жителей, т.к. у них, крестьян от тяжелой работы ноги отекли и заскорбели нутренной болезнью… и отпущены они с дощаников». В Нижнем же часто ссылали с судов тех работников, которые были уличены в краже. Так, например, в 1704 и в 1705 годах были сосланы с дощаников Ермак Шершнев и Алексей Рыболов, «потому что покрали своих же артельщиков».

После Нижнего Новгорода путь каравана проходил по реке Оке. Идти приходилось также вверх по течению на бурлацкой тяге. Через города Муром, Касимов, Рязань до Коломны. Этот маршрут проходили в среднем за месяц. Для бурлаков это тяжелый участок, т.к. Ока во многих местах мелководна. Многие дощаники отставали один от другого в пути, ибо «работные люди от бечевой тяги заболевали, уставали и не могли идти». Труд бурлаков вошел в историю как синоним каторжного и бесчеловечного труда. Вот почему случаи бегства из караванов происходили почти при каждом сплаве.

По Москве-реке тоже шли бечевою. Этот участок был небольшим по протяженности, но из-за мелководья суда продвигались медленно. Так, например, второй караван пройдя государево Дворцовое Новое село замелел на переборах, не дойдя до Москвы 35 верст, так как «воды было меньше чем на аршин». Третьему каравану повезло. Когда они замелели и уже хотели выгружать железо на подводы, как пошел дождь, вода в реке прибыла, и караван благополучно дошел до самой Москвы. Из трех караванов, рассмотренных выше, самым «скоростным» оказался первый караван 1703 года. Он отошел от Уткинской пристани 27 апреля, в Москву прибыл 18 июля. 84 дня находились в пути (23 дня приходится на стоянки).

Второй Караван отправился в путь 23 апреля, не дойдя до Москвы, вынужден был разгрузиться на подводы 3 августа 1704 года. Время в пути - 104 дня (на стоянки ушло 55 дней).

Третий караван отплыл 20 апреля и прибыл в Москву 21 июля. Время в пути - 93 дня.

Путь железных караванов по миру.

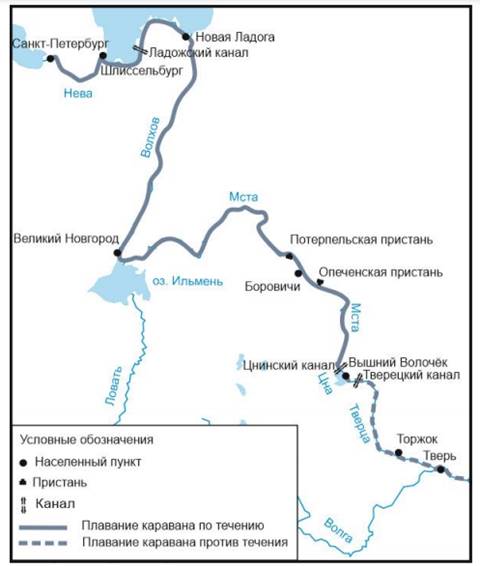

Путь караванов на С-Петербург начинался также от пристани на реке Чусовой, затем по Каме, Волге вверх до города Тверь, а оттуда по реке Тверце, Вышневолоцкому каналу, реке Мете и оз. Ильмень - к Новгороду, затем по реке Волхов, Ладожскому озеру (позже каналу) и реке Неве к С-Петербургу.

Если караваны шли прямым ходом и нигде не разгружались - доходили быстро, в одну навигацию. Но чаще всего транспортировка занимала около полутора лет. Суда осенью останавливались на зимовку в Твери. Железо разгружалось. Следующей весной караван вновь двигался в путь и к концу лета приходил в С-Петербург.

Самые трудные и сложные на караванном пути - два участка: по реке Чусовой – начало, и от Вышневолоцкого канала до С-Петербурга - конец пути. Вышневолоцкий канал был построен при Петре I. Проход судов через канал и далее через Боровицкие пороги был настолько труден, что лоцманы менялись здесь на коротких расстояниях. По описанию современников этот канал имел в длину 3 версты, 2 шлюза. «Сие место бывает весной весьма многолюдно по причине проходящих в С-Петербург барок, коих числом за 2000 в год проходит». При переходе через Вышневолоцкую систему почти все караваны несли потери судов. Так, например, караван, отправленный в 1732 году, потерял при переходе через Боровицкие пороги 4 барки, в 1741 году - 2 барки. Суда гибли и тогда, когда уже были в С-Петербурге. Разгрузка дощаников или барок растягивалась на несколько недель. В непогоду сильные ветры со стороны моря разбивали суда о причал или выбрасывали их на берег полуразвалившимися. Таким образом, ущерб при транспортировке грузов до С-Петербурга был гораздо больше и значительнее, чем, например, до Москвы.

Весь маршрут караванов до Санкт-Петербурга можно

разделить на следующие этапы:

1. Чусовские пристани - Васильев Луг - Егошиха - Лаишев;

2. Лаишев - верховой ход по Волге до Нижнего Новгорода - Рыбная Слобода - Тверь.

В Нижнем Новгороде единый караван разделялся. Помощник караванного управителя - унтер-офицер, получив инструкцию и деньги, следовал с частью судов до Москвы;

3. Зимовье в Твери или в Вышнем Волочке - Опеченская пристань - Боровицкие пороги - Потерпельская пристань - Великий Новгород - Новая Ладога - Шлиссельбург - Санкт- Петербург.

После прибытия караванов в Лаишево начиналась подготовка к верховому ходу по Волге. С этого момента начиналось движение коломенок против течения, вверх по Волге, до Рыбной слободы.

Плыть можно было двумя способами: бечевой и завозом. При использовании бечевы бурлаки, двигаясь по берегу, тянули суда при помощи каната. При тяге бечевой судно неизбежно прибивало к берегу, для избегания этого находящиеся на судне работники упирались в дно шестами и отводили коломенку в направлении реки, требуемом лоцманом.

При использовании бечевы на судне устанавливалась мачта, к носу крепилась снасть-поводок из куска бечевы длиной, равной высоте мачты. На конце поводка крепилось металлическое кольцо. Мачта закреплялась двумя растяжками к бортам в одной плоскости с ней.

Бечеву пропускали через кольцо и привязывали к мачте таким образом, чтобы свободный конец крепился за шпангоут позади мачты и играл роль штага (оттяжки в продольной плоскости судна). Эти снасти предохраняли мачту от поломки. Другой конец бечевы сматывали на мотовило, которое должно без задержки травить бечеву.

При отсутствии бечевника сухопутной дороги вдоль берега транспортировка судна осуществлялась при помощи завозных якорей. При этом способе движения с судна спускалась лодка-завозня, где находились просмоленный пеньковый канат и якорь. В нее садились 8-10 бурлаков. Они плыли к берегу, высаживались и начинали тянуть лодку-завозню против течения, при этом один человек оставался в лодке.

Лоцман с коломенки следил за продвижением завозни и, когда она удалялась от судна примерно на длину каната, флажком подавал бурлакам знак, чтобы человек, оставшийся на лодке, сбросил якорь с прилепленным к нему канатом и буйком. Далее лодка направлялась к берегу, в нее садили бурлаков, завозня разворачивалась и на веслах направлялась к судну. При этом бурлаки стравливали канат в воду.

Далее ходовой конец каната подавался на судно, растягивался бурлаками вдоль палубы. Они крепили к нему свои лямки и, передвигаясь от носа к корме, подтягивали судно к завезенному якорю. Подойдя к корме судна, бурлаки последовательно отстегивали свои лямки от каната, возвращались на нос судна и снова крепили их к канату.

Освобождавшийся по мере движения коломенки канат складывался на завозню. Когда судно подходило к якорю, он поднимался и вновь помещался на завозню. Операция повторялась, судно продвигалось к конечному пункту следования. В день при хорошей погоде вышеописанными способами передвижения удавалось проходить 13-15 (крайне редко 20) верст.

Путь каравана от Лаишева до Твери.

Движение от Рыбной слободы до Твери осуществлялось при помощи конной тяги. На каждую тысячу пудов груза требовалась одна лошадь, а на каждую пару лошадей - один коновод. Дорога вдоль Волги, по которой шли лошади, не всегда была в удовлетворительном состоянии, что периодически вынуждало применять бечеву и завозные якоря.

Для преодоления мелководных участков Волги в Рыбной слободе закупались барки, необходимые для перегрузки на них части железа с коломенок.

В караван 1737 г. было закуплено 18 различных барок шириною 3 сажени 1 аршина и длиной от 14 сажень 1 аршина до 16 сажень 2 аршин. В дальнейшем эти же барки использовались для прохождения каналов и порогов на всем пути следования до Санкт-Петербурга.

Указом Берг-коллегии от 16 марта 1731 г. рекомендовалось зимовать не ниже Твери. Он гласил: «Под штрафом управителям судов подтверждать - припасы в Москву должны доходить тем же летом», а в Санкт-Петербург «отпущенным зимовать около Вышнего Волочка, а по последней мере не ниже Твери, дабы в Петербург прибыть весной неотменно».

Но в реальной жизни в исполнение этого указа вмешивались плохие погодные условия и иные причины. Уже в караване 1731 г. Н. Г. Клеопин, рискнув дойти до Вышнего Волочка, попал «в замороз», караван встал в пяти неприспособленных для зимовья местах».

При зимовке в Твери случались разного рода происшествия. Так, например, в 1732 году возник пожар в караульном помещении, который перекинулся на постройки. В результате сгорели все амбары и стоящие рядом две коломенки. А главное, сгорела почти вся казна, точнее пришла в негодность: серебряные и золотые монеты расплавились и смешались с железом и чугуном. Последствием раздробленности каравана стал пожар, в котором была утрачена караванная казна.

Попадание «в замороз» случалось и в другие годы. В 1747 году из Рыбновольской слободы с 17 сентября по 3 октября отправились в путь 56 судов - 40 коломенок и 16 барок. Первая партия из 33 судов 14-22 октября добралась до Твери. А остальные «за наступающим зимним временем и за плывущим по Волге реке льдом» вынуждены были остановиться от Твери: у Воршена монастыря в 15 верстах 6 судов; в селе Городневе в 30 верстах 3 судна; в селе Кимры в 100 верстах 14 судов.

Все «хозяйство» было там к ноябрю разгружено, суда поставлены на зимовку. Но последовало распоряжение к управителю: представить отчет о причинах простоев и в целом о том, «зачем мешкотно с караваном шел», на зимовья караван разгрузил в разных, а не в одном надлежащем и определенном месте.

При зимовке в Твери железо и припасы убирались в арендованные амбары, коломенки и барки оставлялись в безопасных местах, «осведомясь с тамошними обывателями, усматривая у других остановившихся на зимовье». Особое внимание уделялось сохранности путевых снастей и казны. Для охраны судов и амбаров устанавливался караул из солдат.

В зимнее время необходимо было озаботиться наймом коноводов и лоцманов, чтобы с наступлением весны немедленно отправиться конной тягой по реке Тверце до Вышнего Волочка, здесь суда проходили через Тверецкий канал, соединяющий Тверцу с Цной. Затем переходили в Цнинский канал, позволявший обойти извилистые и каменистые места в нижнем течении реки Цны и попасть на реку Мсту.

Миновав Вышний Волочек и каналы, караваны достигали Опеченской пристани, где готовились к прохождению Боровицких порогов.

Путь каравана от Твери до Санкт-Петербурга.

Трудности плавания по Мсте в районе Боровицких порогов оставались на протяжении всей первой половины XVIII в. Всего там было около 40 порогов протяженностью до 1 версты.

Скорость течения при средних горизонтах воды достигала 30 верст в час. В судовом ходу выступали громадные каменные глыбы, рядом с которыми были глубокие ямы, где течение образовывало водовороты, а сам судовой ход был извилистый и крайне опасный.

После прохождения порогов караван останавливался в Потерпельской пристани, далее по реке Мста следовал до Великого Новгорода, после чего по реке Волхов достигал Новой Ладоги, где начинался Ладожский канал протяженностью 104 версты до Шлиссельбурга в истоке Невы, по которой караван попадал в Санкт-Петербург.

Прибыв в Санкт-Петербург, караванному управителю следовало явиться в Берг-коллегию и сдать припасы «кому повелено будет». Передача привезенного железа английским купцам зачастую затягивалась на многие месяцы, что приводило к скоплению коломенок в Петербурге, на которых хранились припасы не в надлежащих условиях, с наступлением зимы и ухудшения погодных условий суда получали повреждения, в отсутствие достаточной охраны нередки были кражи.

Для возвращения в Екатеринбург команде каравана выдавалось жалованье из караванной казны за два или три месяца на дорогу. Оставшаяся казна передавалась Берг-коллегии.

Если караванный управитель задерживался в Санкт-Петербурге, а солдаты и целовальники уже отправлялись в путь, то следовало дать им письменный приказ, чтобы «напрасно нигде никому обид и других непотребностей отнюдь не чинили».

От Уткинской пристани до Санкт-Петербурга казенный караван проходил расстояние, равное примерно 3545 верстам (1 верста - 1,067 километра), из которых 38 % пути караван двигался против течения рек: Волги и Тверцы.

На основе анализа путевых журналов караванных управителей Н. Клеопина, И. Бухвалова, А. Баженова, С. Клепикова удалось установить среднее время в пути каравана от чусовских пристаней до Санкт-Петербурга, 404 дня из которых 214 караван зимовал в Твери.

Движение каравана на участках пути против течения рек со всеми остановками занимало в среднем 116 дней. Преодоление самого протяженного участка пути по течению рек от чусовских пристаней до Лаишева и от Вышнего Волочка до Санкт-Петербурга, составляющего 62 % общей протяженности маршрута, занимало 74 дня, в частности, путь по Чусовой занимал не более двух недель.

На схемах движения железных караванов не показано, как Демидовское железо приходило в наш Ржев. Барки и коломенки, гружёные на Урале оказывались в Лаишево. Оттуда караваны вверх по Волге против течения поднимались к Ярославлю, от Ярославля шли к Рыбинску. В Рыбинске железо отпускалось в Тверь, Дубно и Ригу под присмотром надежных служителей, которые следовать должны с оным отделением вверх по реке Волге до города Ржева Володимерова. И по прибытии в этот город, железо выгрузить, а по первому зимнему пути перевезти на пристань Белую, где в зимнее время приготовить покупкою или наймом потребное число судов и потом, по вскрытии реки Белой, погрузив оное железо в приготовленные струги, оным служителям отправиться в ход вниз по рекам Белой и Дойне (она же Западная Двина и Даугава) до города Риги, и по сдаче в том городе железа, возвратиться в Петербург на корабле и выгруженные в городе Ржеве Володимирове порожние коломенки отправить под присмотром надежного водолива в Рыбинск, где оные займутся разгрузкою железа. Из Постановления об отправлении в караванах железа от 20 сентября 1800 г.

Некоторое представление об организации «железных караванов», транспортировавших продукцию Нижнетагильского заводского комплекса в начале XIX в. в Москву и Санкт-Петербург, дают два документа, обнаруженных в личном фонде Демидовых в ГАСО (ф. 102). Один из них (Постановление об отправлении в караванах железа от 20 сентября 1800 г.) представляет собой инструкцию из семи пунктов, составленную в Санкт-Петербургской домовой конторе Н. Н. Демидова. Этот документ находится в составе дела, содержащего инструкции и предписания Н. Н. Демидова данной конторе за 1800-1801 гг. и является копией, заверенной подписями приказчиков Санкт-Петербургской конторы Ивана Шерлаимова, Алексея Мересьева, Акинфия Любимова и конторщика Родиона Лютина. Собственноручная приписка Николая Никитича к подлиннику Постановления и его содержание свидетельствуют о личном участии заводовладельца в разработке этого инструктивного документа.

Второй документ - предписание управляющих Санкт-Петербургской домовой конторы Н. Н. Демидова ее приказчику, Р. Н. Лютину, которому заводовладелец поручил непосредственный надзор за подготовкой и проведением «караванной операции» 1807 г., - находится в журнале исходящих дел данной конторы за 1806 г. под № 768. Дата записи предписания, указанная в журнале, - 2 ноября.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТПРАВЛЕНИИ В КАРАВАНАХ ЖЕЛЕЗА

Сентября 20-го дня

1800 года

Санкт-Петербург

/Л.57об./ Наделываемое при заводах железо каждогодно отправлять с пристаней в четырех отделениях:

1-е: в Петербург временной или однолетний,

2-е: в Москву, Казань и Нижний,

3-е: в Рыбинск на зимовку, от которого отделится в Ярославль, Тверь, Дубны и в Ригу по Шексне,

4-е: к Таганрогскому порту.

2-е

Сколько ж в который караван железа потребно, разсигновку делать в Петербургской домовой конторе, и к доставке в Петербург во временном или однолетнем караване назначать каждогодно железа до ста тысяч пудов или смотря по обстоятельствам, сколько от меня приказано будет. И о том рассигновании давать знать Нижнетагильской конторе за временно и так, чтоб оное известие в заводах /л.58/ получено было до начатия возки железа на пристани, дабы по позднему получении известия не могло последовать излишней железа перевозки на дальнюю Чусовскую Усть-Уткинскую пристань. И сие конторе содержать в незабвенной памяти.

3-е

На оные караваны людей потребно к отправлению с пристаней на каждую коломенку: работников - по двадцать, водоливов - один и сплавщик - один, итого двадцать два человека. Работники и водоливы нанимаются всегда в Вятской губернии, а сплавщики при пристанях, и сии последние следуют только до города Перми.

4-е

Для найма на оные караваны по числу коломенок потребного числа работных людей, водоливов и из Лаишева к верховому ходу лоцманов посылать по прежнему порядку в город Вятку из Петербурга домовой конторы прикащика и к нему в помощь расходчика, подъячего и одного служителя из караванных с надобным /л. 58об./ о найме лучших работных людей и водоливов, а также и о взыскании с работных людей долговых денег, оставшихся от прежних годов против задач в недоработке, наставлением и с подтверждением, чтоб было особливое наблюдение в найме сведущих лоцманов, коим давать хорошие платы, не менее прочих заводчиков, ибо успешная доставка зависит большею частью от лоцманов, и с выдачею на оной найм потребного числа денег. И чтоб сие отправление было не позже последних чисел октября месяца, дабы поздним приездом не упустить удобное к найму лучших людей время.

5-е

/Л. 59/ А как в караванном пути в городе Лаишеве происходит найм на коломенки прибавочных работников на каждую коломенку по два, по три и по четыре человека, а иногда и более; в Рыбинске для разгрузки судов по маловодью покупаются барки и чинится наем, как в Рыбинске, а равно и в городе Твери, коноводов и лоцманов, и в Волочке и Новегороде сходочных работников, в городе Касимове доставка Москворецкого каравана отдается на подряд. И сии исправления заключают в себе немалую доверенность, требуют опытность и в водяном пути довольного знания. И для того:

6-е

К доставке оных караванов назначать караванных приказчиков, расходчиков и подьячих Петербургской домовой конторе, а служителей предоставить назначение Нижнетагильской заводской конторе, которых потребно на каждое отделение: приказчик, расходчик и подьячий, а служителей на две или на три коломенки один человек, и чтоб оные служители из караванного штата были неиземлемы. И таковое назначение делать завременно, дабы заводская контора сведение о сем получила в генваре месяце, а чем скорее, тем удобнее. /Л.59об./ О скорейшем же караванном ходе и о соблюдении во всем целости и исправности караванным приказчиком и расходчикам дает инструкцию, равно как и деньги на отправление караванов до Лаишева по прежнему порядку Нижнетагильская контора, а из Лаишева о получении в караванах денег делает распоряжение Петербургская домовая контора.

7-е

Заводская контора при отправлении караванов в даваемых караванным отправителям инструкциях имеет включить, чтоб на однолетний временный караван лоцманы в Лаишеве выбирались из всех лучшие и для поощрения к поспешному ходу тому, кто из них первый придет в город Рыбинск, выдавать двадцать рублей, а за ним: второму - пятнадцать, а третьему - десять рублей сверх следуемой им рядной платы, о чем из них каждому в Лаишеве обьявить. Рыбинскому ж караванному правлению предписать, чтоб, следуючи мимо города Ярославля, отдать ассигнованное в тамошнюю продажу железо, а пришед в Рыбинск, отпустить в Тверь, Дубно и Ригу назначенный в доставку груз и в Ригу отпустить под присмотром надежных двух служителей, которые следовать должны с оным отделением вверх по реке Волге до города Ржева Володимерова. И по прибытии /л.60/ в тот город, железо выгрузить, а по первому зимнему пути перевезти на пристань Белую, где в зимнее время приготовить покупкою или наймом потребное число судов и потом, по вскрытии реки Белой, погрузив оное железо в приготовленные струги, оным служителям отправиться в ход вниз по рекам Белой и Дойне до города Риги, и по сдаче в том городе железа, возвратиться в Петербург на корабле и выгруженные в городе Ржеве Володимирове порожние коломенки отправить под присмотром надежного водолива в Рыбинск, где оные займутся разгрузкою железа. За отпуском же оных отделений Рыбинскому каравану, избрав на реке Шексне удобное место, остановиться на зимовку и в Петербург доставлять оное в вешнее время по полноводию. Будучи ж в зимовке, на потребную к вешнему времени разгрузку судов стараться барки покупать или подряжать делать новые за сходную цену без излишности, и во всем том, сколько возможность позволит, сохранять мои выгоды. Всем же служителям предписывать, кои находятся по городам, не позже 15-го сентября, чтобы они присылали сюда непременно к 15-му ноября; сколько и каких сортов железа, стали и прочего им потребно.

ГАСО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 70

ПРЕДПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДОМОВОЙ КОНТОРЫ Н. Н. ДЕМИДОВА ЕЕ ПРИКАЗЧИКУ Р. Н. ЛЮТИНУ

6 июля 1806 г.

Из Санкт-Петербургской домовой конторы

прикащику оной Родиону Никифоровичу Лютину

/Л. 294об./ Его превосходительство господин Николай Никитич данным сей конторе в 6-ой день июля сего года повелением соизволил предписать: «представляемые от оной конторы резоны, что поставка ныне против прежних лет караванов бывает дороже более от возвышающихся при найме людей плат и от случающихся в реках мелководиев, я, хотя во уважение и приемлю, но в ложну тем замечательна по сей части излишняя и напрасная трата моего капитала от того, что караванные приказчики и расходчики определяются всегда переменные и из них много бывает таковых, которые о сей части достаточного сведения и той деятельности и расторопности, какие в сем случае потребны, не имеют, а другие, хотя бы и были способны, но могут делать упущения в интересе /л. 295/ моем излишнею передачею цен и во времени, для доставки караванов нужном по новости и неопытности своей. Сверх того, и в железе против заводских отпусков от неизвестных причин нередко бывают недостатки, к прекращению чего… и к восстановлению по сей части лучшего порядка, признал я нужным в караванные прикащики и расходчики определить непременных людей и таких, которые бы были в верности и честности испытанные и в расторопности и деятельности, известные хотя бы из жителей, если не найдется таковых из заводских прикащиков и служителей. За всем тем, желая более удостовериться в приведении сей караванной части в лучший порядок и исправность, назначаю откомандировать на будущее первое отправление оной канторы прикащика Родиона Лютина, коему отправиться отсюда в Вятку в ноябре месяце сего года, где основал на том к будущему 1807-му году работных людей окончание, коею роздачу задатков и испрошение из казначейств паспортов, представя на попечение караванного, которой туда будет послан, самому в первых числах февраля 1807-го года следовать в заводы, куда по приезде с общаго с первоприсудствующим и Нижнетагильскою конторою согласия немедленно изобрать ко отправлению караванов в прикащики и расходчики… совершенно достойных людей без всяких протекциев, а тем прикащикам и расходчикам предоставить уже с согласия начальником выбрать в караваны потребное число исправных служителей, наново они верности более иметь будут надежды, сверх того назначить таковых же людей в прикащики, расходчики и служители другой комплект к следующему году на случай зазимования в пути первого каравана, потом сделать распорядок сходственно /л. 295об./ прежним от оной в Нижнетагильскую контору предписаниям на прием на пристанях избранными в караваны служителями железа, дабы верность в весу и четке полос соблюдаема была точным образом, без наималейшаго упущения. По окончании ж всей вески взять с приемщиков подписки такого содержания, что они прием железа производили верно и что за целость его в караване при благополучном следовании оного обязуются ответствовать, в случае ж могущего быть недостатка подвергают себя произвольно наказанию и определению в работу или отдаче в рекруты, и те подписки хранить караванным впредь до окончательной сдачи железа, а также иметь на пристанях наблюдение и за лучшею конопаткою и лощением коломенок; по погрузке ж железа отправить караван в путь и следовать во оном под присмотром и распоряжением караванных прикащиков, расходчиков и служителей, наблюдая в точности все те правила, какие предписываются им в инструкциях Нижнетагильской заводской конторы, главный же прикащик с одним отправителем Петербургскаго каравана переезжать должен по тракту вперед в главные судовые пристани, как то: Пермь, Лаишев, Нижний, Рыбинск и так далее, в каковых местах отправитель должен заниматься до прибытия судов распорядками, как то, наймом потребного числа в добавок к вятским работникам прибавочных людей, принятием провианта, снастей и припасов и распределением и раздачею всего оного по судам, в Рыбинске покупкою барок, наймом лоцманов и коноводов и так далее, каковые распорядки главный прикащик, имея в виду, будет знать, и о том, где, /л. 296/ сколько на каждое судно и по каким платам наймется работников и куплено будет судов, каковые, равно и другие статьи, в точности употребления известные утверждать ему своею подпискою в шнуровых книгах или в других документах по всем отделениям караванов, сколько позволит ему время и случай, а где сим не успеет, там выполнение сего предоставляется ему поручить находящимся при домах служителям или другим людям, на кого он в том более положиться может, и обо всем том относиться оной Петербургской домовой конторе. Коему наблюдать так же и о беззамедлительном караванов из городов отправлении, чтоб во всех местах, где требуется успешность в отправлении оных единственно от распорядка отправителей, дабы нигде ни малейших простоев и остановок не было. Оная же контора по наступлению надлежащего времени имеет сделать свое соображение, все ли количество к Петербургскому порту, в 1807-м году ассигновываться могущее, следует доставлять с поспешностию или отделить вперед каковую-либо часть оного, и каких сортов, сколько с предметом тем, чтоб до Петербурга доставить оное в одно лето, а заднему отделению следовать обыкновенным порядком и о том прикащика оной уведомить завременно, с таким пополнением, если на успешную доставку того переднего отделения потребны будут излишние издержки на наем превосходного числа работников, то нужно ли будет к сему приступать или ж идти, как и второму отделению, с обыкновенным комплектом людей, без всякого употребления на то излишних расходов, чтоб он, все сие имея в виду, мог сделать во отправлении каравана и сообразно тому распорядок со всевозможным наблюдением моей пользы.

К поощрению караванных отправителей, дабы они имели прямое усердие о сохранении /л. 296 об./ капитала моего и о соблюдении повсюду пользы моей, расположен я сделать им достаточные оклады жалования так, как и караванным служителям жалования и харчевых, дабы оставшиеся после их в домах семейства и сами они в пути не имели в содержании своем недостатков, назначение какового жалования каждому из них предоставляю означенному главному прикащику с первоприсутствующим Даниловым и Нижнетагильскою заводскою конторою, что Нижнетагильская контора за подписанием их и представит для сведения в Петербургскую. Пищею ж в караване прикащику, расходчику и подъячему позволяю довольствоваться по прежнему из караванной суммы, не превосходя однако ж прежних таковых же расходов. Сверх того, если главный прикащик заметит отличную расторопность во отправлении каравана и особенное усердие в сохранении моего интереса которого-либо из караванных отправителей и служителей, и от того умеренною против прошлого года поставкою соблюдается мой капитал, таковых позволяю награждать единовременно, смотря по заслугам; прикащика и расходчика - от двухсот до пятисот рублей, а служителей - от пятидесяти до ста пятидесяти рублей каждого, о каковых отличных награждениях, с показанием заслуг и усердия каждого, относиться Петербургской домовой конторе, по определении ж достаточных окладов жалования и предположенных к награждению примерных сумм, я уповаю, что караванные обратят все свое расположение и внимание на усердную и верную мне службу, буде же и за всеми изъясненными милостями сверх моего чаяния окажутся из них такие, кои, невзирая на сие, будут делать покушения на интерес мой или оказывать леность и нерадение о вверенных им должностях, /л.297/ так что и в расходах заметятся излишности или в железе окажутся недостатки и другие упущения, на что справедливых и ясных причин ко оправданию своему представлено от них не будет, таковых, яко не чувствующих милостей моих, отрешать из караванного комплекта, и из них тех, кои найдутся в злоупотреблении, не возвращая в заводы, отдавать в Петербурге и Москве, годных в рекруты с зачетом за заводы мои, а негодных без зачету или на поселение, вместо коих избирая, помещать других достойных и заслуживающих таковые должности людей. Прикащику ж оной конторы на проезд и содержание в пути получать из суммы моей деньги, где сколько ему будет потребно, с расписками, в коих должен он отдать отчет по возвращении своем в Петербург оной конторе, коему позволяю ехать в назначенное место и с женою своею, если сам он того пожелает, которому при отправлении в назначенное место с прописанием сего моего повеления для надлежащего по оному исполнения, дать от оной конторы письменное сведение, о чем и в Нижнетагильскую заводскую контору тогда предписать, во время отлучки прикащика должность его по оной конторе исправлять, как то получение с иностранных контор денег, записку в книгах о долгах конторе, к получению следующих и на конторе состоящих, конторщику Степану Меновщикову обще с Александр Бильем, и сему последнему обще с Маресевым ходить в биржевое собрание на биржу на случай запродажи железа и других надобностей; сбором же денег с купцов, в рынках железом торгующих, и других мелочных долгов заниматься прикащику Любимову, коему с управляющим Маресевым в случае неполучения Меновщиковым с кого-либо в предположенные сроки денег наведываться по конторам, то ли число считается на оных к заплате в мою сумму денег, что и по оной конторе состоять будет на них долгом, и требовать от таковых скорейшей заплаты тех денег, есть ли до отправления прикащика Лютина в Вятку снастные подрядчики во оную кантору не явятся и отдачи на подряд дела потребных для караванов на 1807-й год снастей не усовершенствуются, тогда отдачу оных предоставить ему Лютину обще с тем караванным, которой отправится в Вятку, и с нижегородским служителем, чтоб они дело снастей отдали благонадежному человеку, кто по произведении ими в Нижнем торга выгоднее взять согласится, и о той отдаче снастей донесли бы оной конторе за общим подписанием».