Аким Клешнин и проводимые им и его командой в первой половине ХIIХ века топографические работы в Санкт-Петербургской Губернии и Наместничестве Тверском.

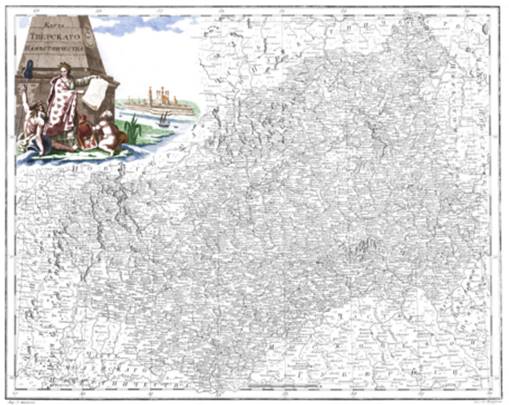

Важный этап обустройства российских губерний и уездов был связан с деятельностью «петровских геодезистов» – первых получивших профессиональную подготовку российских специалистов, способных проводить инструментальные съемки и картографирование местности. Обучение геодезистов велось в России начиная с 1701 г. в Московской Математико-навигацкой школе, а с 1715 г. – в Морской академии в Санкт-Петербурге. К концу 1710-х гг. сформировался штат специалистов, необходимый для начала реализации масштабного проекта по картографированию всей территории страны. Центром, координировавшим реализацию этого проекта, стал Сенат, а главным инициатором и руководителем геодезических и картографических работ выступил И.К. Кирилов. 9 декабря 1720 г. был принят указ, ознаменовавший начало систематического и планомерного проведения топографо-картографических работ, в соответствии с которым из Морской академии геодезисты были направлены в Московскую, Киевскую, Нижегородскую, Рижскую, Архангелогородскую и Казанскую губернии.

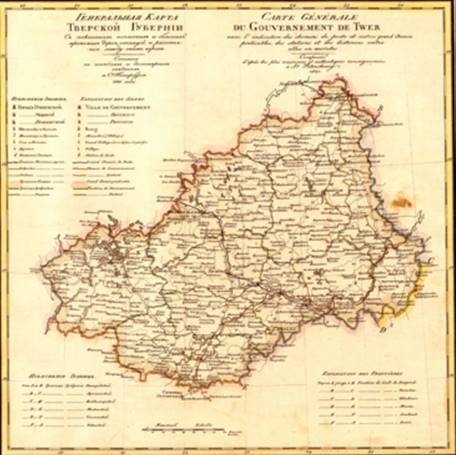

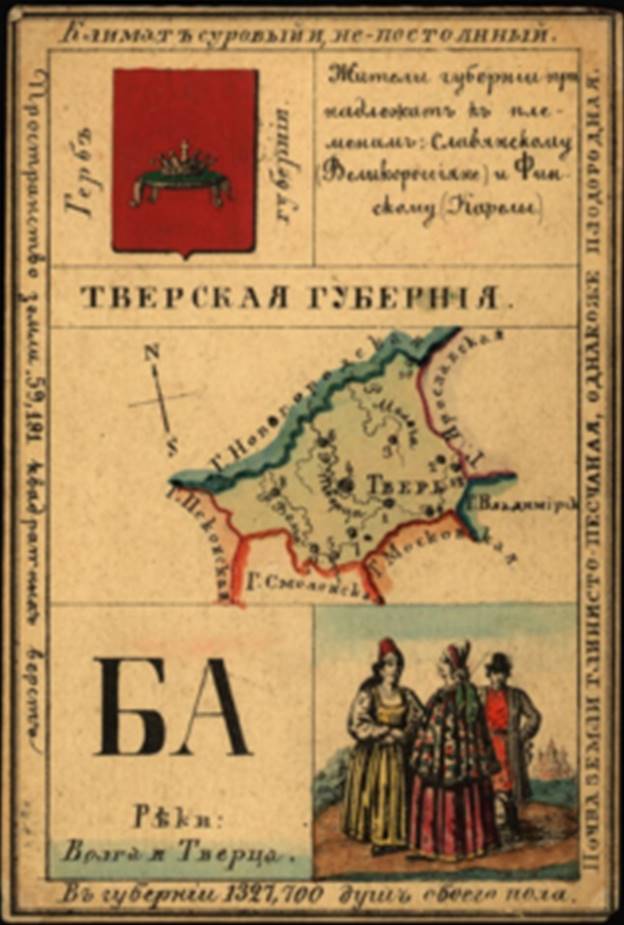

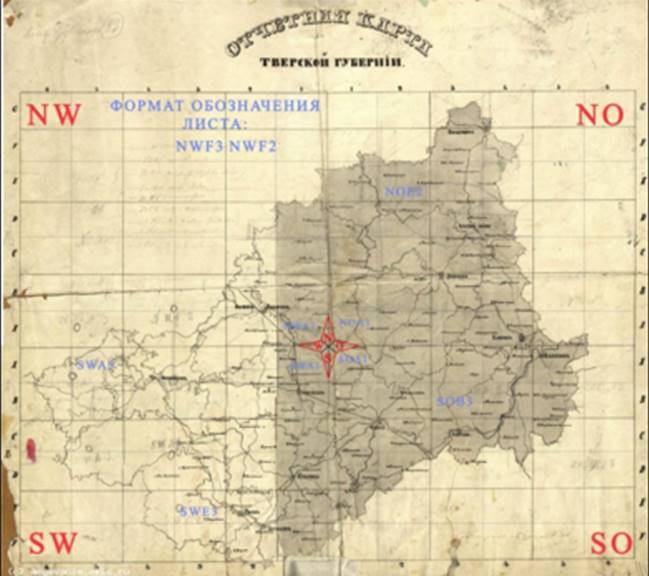

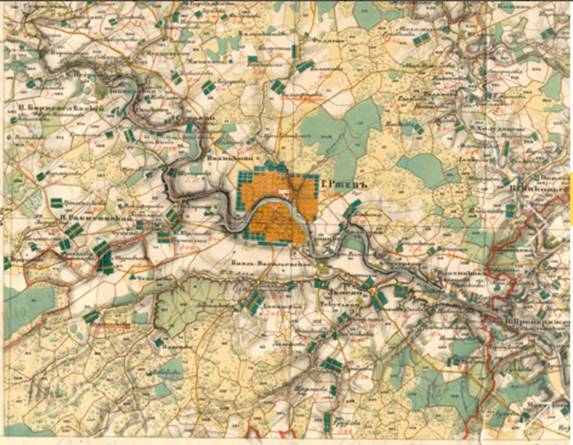

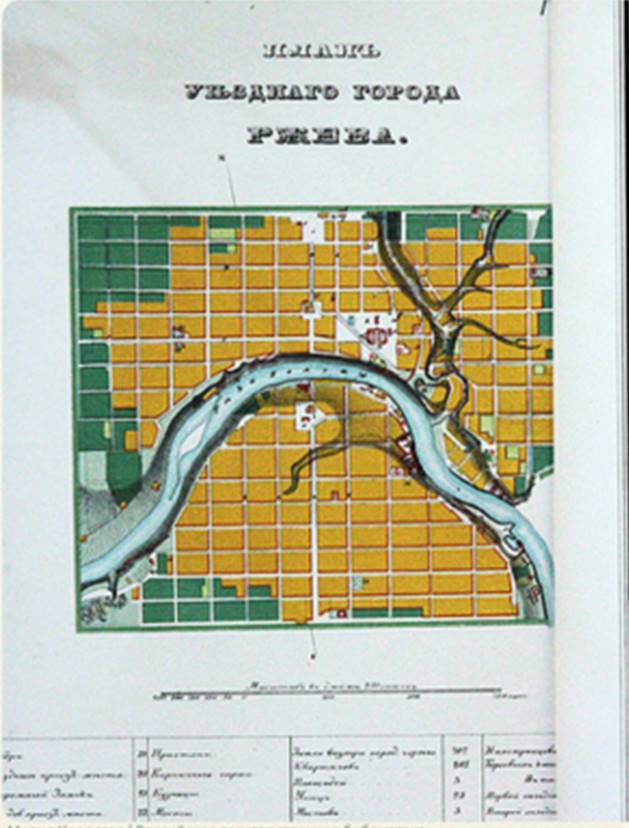

Одним из таких геодезистов был Аким Клешнин, создавший в первой половине XVIII в. серию значимых карт северо-запада Российской империи. К нашему большому сожалению в доступной литературе почти ничего не сообщалось о его биографии и проводимых им работах в наших местах. Не известна также и дальнейшая судьба его картографических работ, выполненных в Тверском Наместничестве, в частности, в Ржевском уезде.

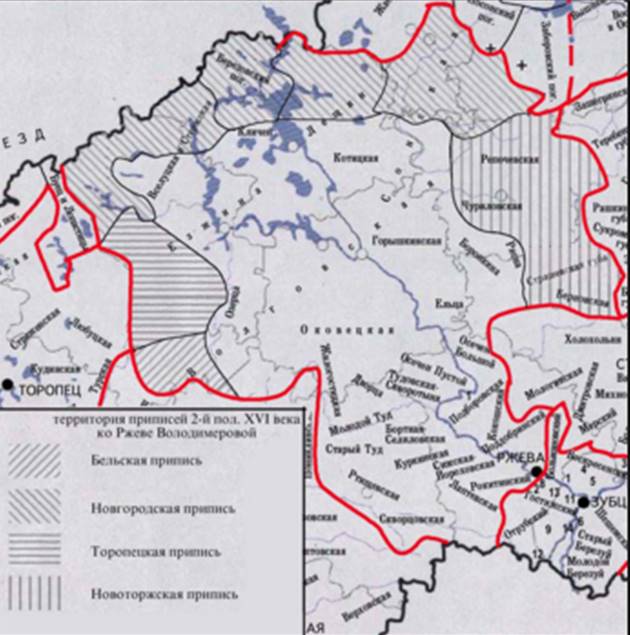

Известно только, что Аким Клешнин и его товарищи, выполняли геодезические работы в городах - Луки Великие, Торопец, Тверь, Торжок, Старица, Ржева Володимерова, Зубцов, Погорелое городище, Кашин, Бежецкой Верх.

Вот то немногое, что удалось узнать из доступных источниках о том, как проводились эти работы, в Ржевском уезде, и о личности самого Акима Клешнина я предлагаю вашему вниманию.

В то время геодезисты получали жалованье за свои труды «по шти рубль человеку на месяц», «для разъездов» им предоставлялись ямские и уездные подводы. Контроль над их работой был жёсткий и возлагался на губернаторов и воевод, которые должны были «за ними смотреть, чтоб они без дела не были и даром жалованья не брали». При производстве полевых съемочных работ и при составлении карт геодезисты руководствовались двумя краткими инструкциями: инструкцией 1721г., составленной профессором Морской академии А.Д. Фарварсоном, и инструкцией 1723 г., изданной Сенатом. В соответствии с этими инструкциями, приступая к съемке того или иного уезда, геодезисты обязаны были определить широту уездного города, а затем, двигаясь по дорогам, идущим от города к границам уезда, измерять расстояния между населенными пунктами и определять их широты. Измерение расстояний производилось с помощью железной «мерительной цепи» длиною в 30 сажен, а для определения горизонтальных углов и направлений пользовались астролябией с диоптрами и компасом. Ситуация наносилась засечками или на основании расспросных данных. Допускалось широкое использование «сказок», т.е. показаний местных жителей, но рекомендовалось вносить в полученные путем опроса сведения исправления в зависимости от разницы, получающейся при сопоставлении отдельных «сказок» с данными произведенного измерения. Геодезисты обязаны были вносить в ландкарты города, села, деревни, крепости, валы, засеки, мельницы, дороги, леса, горы, реки, озера, болота, каналы, шлюзы и т.д.. Как свидетельствуют документы второй половины 1720-х – начала 1730-х гг., в отдельных регионах, представлявших особый интерес для Сената, геодезистам поручалось собирать более подробную информацию об описываемых ими территориях. Как отмечала М.Г. Новлянская, «в инструкции, данной геодезистам М. Сметьеву и А. Жихманову 25 июля 1731 г., И.К. Кирилов вновь подтвердил настоятельную необходимость снабжать карты краткими описаниями. Он рекомендовал описывать города, пригороды, села и деревни, “в коих есть торги и ярмарки”, указывая, какого строения (каменного, деревянного или земляного) описываемый город, “какие торги, промыслы или заводы в нем имеются”, “ибо, – писал он, – хотя в ландкартах означаются города, слободы, села и деревни, однако без описания неизвестно, что есть в них знатное и к ведению достойное”».

Важным итогом деятельности И.К. Кирилова по картографированию территории Российской империи стал выход в свет первой генеральной карты России и первого российского печатного географического атласа в 1734 г. Кроме этого проводился еще ряд геодезических работ и географических исследований - геодезисты провели измерения дорог от Москвы до губернских и уездных городов и установили на дорогах верстовые столбы.

Реализация проекта по проведению геодезических съемок и составлению уездных карт в масштабах всей страны вызывала финансовые затруднения, поэтому к началу 1725 г., т.е. спустя четыре года после начала работ, в Сенат было прислано всего 30 уездных ландкарт из запланированных 291- й, среди готовых карт были и карты некоторых уездов Тверской губернии. В связи с этим в 1725 г. из Сената по губерниям и провинциям были разосланы «подтвердительныя указы», в которых губернаторам и воеводам, на местах контролировавшим работу геодезистов, предписывалось тех геодезистов, которые закончили работу по составлению карт, срочно отправить в Санкт-Петербург, остальным было поручено в «немедленном времени» заканчивать ландкарты. Губернаторам и воеводам предписывалось, «пока [геодезисты] тех ландкарт не окончают, им… жалованья не давать, а давать только для пропитания солдатский корм. И по сочинении тех ландкарт потому ж их выслать в Санкт - Питербург в Сенат немедленно». Зачастую возникали курьезные ситуации с закупкой необходимого для геодезистов оборудования, свидетельствующие о плохой организации снабжения, бюрократической волоките, создававшей постоянные препятствия работе первых российских геодезистов. Были такие затруднения в работе и у Акима Клешнина.

Уездные карты, легшие в основу губернских ландкарт, как и другие документы геодезистов – «сказки» местных жителей, описания населенных пунктов и т. п., до настоящего времени практически не сохранились. В отделе рукописей библиотеки Академии наук сохранилась коллекция из 63 рукописных карт уездов первых петровских геодезистов, но это лишь небольшая часть тех карт, которые были составлены в ходе губернских съемок. Так же почти не осталось упоминаний и о самих геодезистах, делавших столь трудную и тяжёлую, но такую нужную для государства работу.

Долгое время не существовало и полноценных исследований, посвященных личности «петровского геодезиста» Акима Федоровича Клешнина, хотя его заслуги в развитии отечественной картографии никем сомнению не подвергались. Положительный сдвиг в этой области произошел только в 2001 г., когда вятский исследователь А. Л. Мусихин опубликовал в сборнике «Петряевские чтения» первую биографическую работу, посвященную Клешнину, в которой попытался обобщить имеющиеся в научной литературе разрозненные сведения об этом картографе. Была сделана попытка уточнить многие ранее неизвестных моменты биографии Клешнина, основываясь на ряде новых материалов, выявленных в Российском государственном архиве древних актов.

Дату рождения Акима (Якима) Федоровича Клешнина в исторической литературе и доступных архивных документах обнаружить не удалось. Но известно, что в 1710 г. он из недорослей поступил в Московскую школу математических и навигацких наук. В школу принимали подростков в возрасте 12–17 лет, поэтому считали, что Аким родился между 1693 и 1698 гг. Между тем в работе А. В. Постникова содержится информация о том, что с 1710 г. В Математико - навигацкую школу зачислялись юноши в возрасте до 20 лет включительно. Относительно точное установление возраста Клешнина стало возможным после выявления в РГАДА документов, содержащих сведения о времени его выхода в отставку, из которых следовало, что свое обучение в школе Навигацких наук он начал в 20 лет. В то время это было первое всесословное учебное заведение, однако дети разночинцев оканчивали в школе только два класса (Русскую и Цифирную школы), а дети бояр и дворян учились в среднем 6 лет 9 месяцев, причем наиболее способным ученикам начальник навигацкой школы профессор математики шотландец А.Д. Фарварсон (Henry Fargwarson) (ум. 1739) читал курс геодезии. Клешнин проучился там 5 лет, до 1715 г., что указывает на его принадлежность к дворянству.

Из его предков с XVI в. известны окольничие и думные дворяне Клешнины из г. Боровска. Один из них, Мартиян Васильев сын, «под градом Казанию доблественне храбрьствовавше» был «убиен» в 1552 г., а другой, Андрей Лупп Петрович (ум. 1599), думный дворянин (1585) и окольничий (1586), был дядькой царя Федора Ивановича и в 1591 г. расследовал Угличское дело о смерти царевича Дмитрия. Так что Аким Клешнин принадлежал к не очень знатной, но вполне заслуженной подмосковной дворянской семье. Между прочим, у Акима Клешнина был брат Анисим Клешнин, также геодезист. Но о его судьбе и его съемочных работах на данный период времени пока ничего не известно.

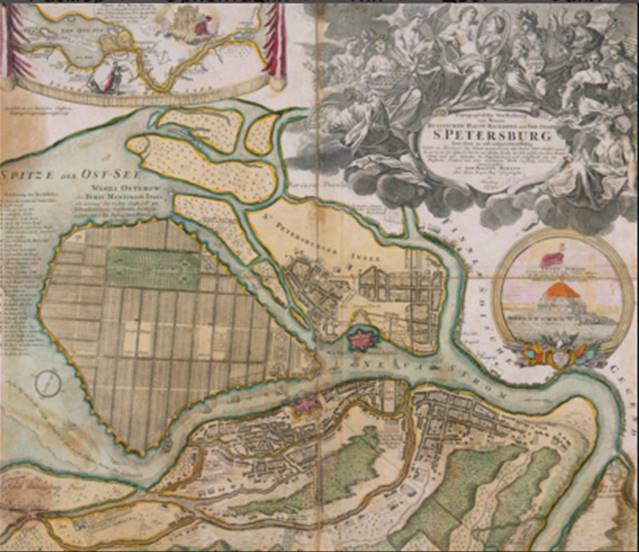

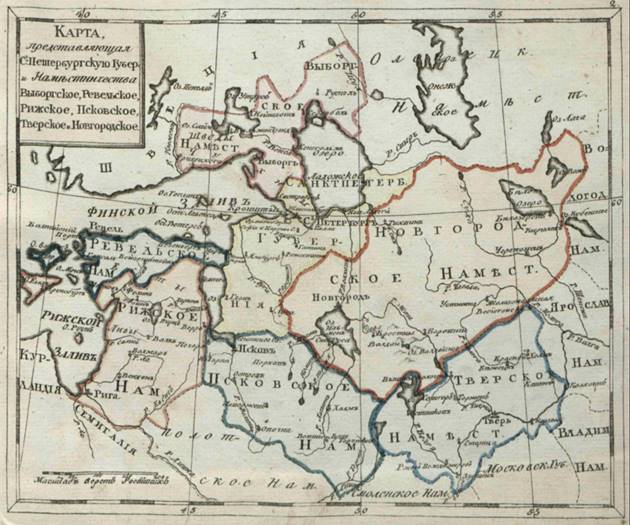

В 1715 г. Клешнин в числе 293 учеников высших классов Фарварсона и учителя англичанина С. Гвына (Gwyn) по аттестации Фарварсона был переведен в только что открывшуюся Морскую академию в Петербурге и определен в геодезический класс, в котором училось всего 30 лучших учеников. Геодезию там преподавал все тот же Фарварсон. В 1720 г. по окончании курса академии Клешнин был оставлен в ней «геодезии подмастерьем», т.е. преподавателем, с жалованием «по шти рублев в месяц». В том же 1720 г. особым указом Сената было объявлено о начале планомерной государственной картографической съемке всех уездов Российской империи, и уже в 1721 г. Клешнин с учеником Алексеем Жихмановым был послан при бригадире и обер-коменданте Выборгской провинции И.М. Шувалове-Старшем (ум. 1736) и полковнике Стрекалове для разграничения земель между Россией и Швецией по Ништадтскому миру. Карта границы с параллельными надписями на русском и шведском языках была готова в 1722 г. и в следующем 1723 г. представлена Шуваловым Петру I. В ноябре 1724 г. карта была отпечатана в С.-Петербургской типографии большим по тем временам тиражом в 490 экземпляров. В 1734 г. она вошла в первый «Атлас Всероссийской Империи» обер - секретаря Сената И.К. Кирилова (1689–1737) и получила самые наилучшие отзывы специалистов.

Таким образом, начиная с 1721 г. Аким Клешнин становится профессиональным геодезистом и занимается государственной планомерной съемкой различных местностей России всю свою жизнь. А насколько трудна была жизнь первых петровских геодезистов, видно из жалобы Клешнина, поданной им в Сенат после возвращения со съемок границы 18 июля 1723 г.: «Жалованья не получаем 7-ой месяц, отчего ныне не имеем и дневной пищи, понеже нам провианту, ни мундиру, токмо одно его императорского величества жалованье». Регулярность выплаты жалования, те же шесть рублей, полностью зависела от местных властей той провинции, куда посылались геодезисты, поэтому часто деньги задерживались на 3, 5 и даже 7 лет. Однако это ничуть не мешало Сенату вновь и вновь направлять геодезистов на съемки, причем последние должны были готовые ландкарты «присылать таковые в Сенат и в Камер-коллегию немедленно». Так и Клешнин с Жихмановым уже 5 августа 1723 г. получили Указ императора и инструкцию Сената, по которым им надлежало выполнить обширнейшую программу географических съемок на севере России. Привлечение Клешнина для проведения топографических работ на наиболее сложных участках съемок было целесообразным, так как он уже имел опыт проведения работ такого рода. В 1723 г. указом Сената он направлен для составления ландкарт в семи уездах: Выборгском, Кексгольмском, Олонецком, Белозерском, Устюжском, Железопольском, Чарондском и Каргопольском. Распоряжение о посылке Клешнина и его помощника Жихманова для составления карты Выборгского уезда датируется 3 октябрем 1723 г. В отчете канцелярии Выборгской провинции указано, что геодезисту были предоставлены три подводы и проводник, а также солдат-переводчик для общения с местными жителями, не знавшими русского языка. Перед началом съемок Клешнину потребовались необходимые материалы для составления карт, документы канцелярии Выборгского уезда упоминают о приобретении бумаги, свечей, карандашей и чернил, ему также была выдана железная цепь длинной в 30 саженей и тележка для перевоза инструментов. Железная цепь использовалась геодезистом для измерения пройденных расстояний, причем она могла разматываться из возка. Исходя из отчета канцелярии Выборгской провинции мы можем сделать вывод, что непосредственно после окончания составления карты Выборгского уезда Клешнин и Жихманов продолжили топографические работы в Кексгольмском уезде. Имеющаяся информация не позволяет судить об особенностях картографических работ Клешнина в Кексгольмском и Олонецком уездах. В архиве канцелярии Сената имеется донесение из Белозерской провинциальной канцелярии о том, что с 29 мая 1727 г. подмастерье геодезии Клешнин и его ученик Жихманов проводили топографические работы на территории провинции. Выявленные архивные документы свидетельствуют, что Клешнин проводил картографирование территории Каргопольского, Чаронского и Белозерского уездов, двух третей Устюжинского уезда и смежных с Белозерским уездом волостей. Рапорт Клешнина о необходимости починки геодезических инструментов свидетельствует об интенсивности их использования во время проведения геодезических работ. В своем следующем отчете в Сенат из Белозерской провинции от 28 июня 1729 г. Клешнин докладывал, что завершает ее описание и приступает к составлению карт, после чего считает целесообразным заняться описанием Холмогорского, Важского и Вологодского уездов, которые непосредственно граничат с Белозерской провинцией. Надо отметить, что работа по составлению карт состоит из двух этапов. Первый этап самый трудный и тяжёлый – полевой, когда геодезист снимает все замеры и расстояния, составляет нужные для работы таблицы и описания той местности, которая потом будет закартографирована. Эти работы, как правило, проводят в теплое время года, когда на улице меньше грязи и легче проводить все необходимые для дальнейшей работы геодезические съёмки местности. Второй этап, камеральный, более спокойный – как правило, зимой и в тёплом помещении геодезист по сделанным ранее замерам и описаниям составляет саму карту. Так вот отдохнуть Клешнину после трудной и тяжёлой полевой работы не дали. В геодезическом департаменте Сената просьбу Клешнина не удовлетворили; указом от 30 июля 1729 г. ему предписывалось приступать сначала к описанию Холмогорской провинции, а 11 сентября 1729 г. он получил указание отправиться из Белозерской в Углицкую провинцию. Вот реестр провинциям и городам, в которых они выполняли свои работы, приложенный к инструкции:

1.) С. Петербург, Котлин остров, Шлютельбург. Уезды: Копорский, Ямбургский.

2.) Выборг, Кексгольм, Нейшлот с уездом.

3.) Нарва, Сыренский уезд, Дерпт с уездом.

4.) Ревель с Эстляндиею, остров Даго с принадлежащими мелкими островами.

5.) Луки Великие, Торопец.

6.) Новгород с пригороды, Порхов, Ладога, Старая Руса.

7.) Псков с пригороды, Гдов, Изборск, Опочка, Островск, Ржева Пустая и Заволочье.

8.) Тверь, Торжок, Старица, Ржева Володимерова, Зубцов, Погорелое городище.

9.) Ярославль, Кинешма.

10.) Углич, Кашин, Бежецкой Верх.

11.) Пошехонье, Романов.

12.) Белоозеро, Устюжна Железопольская, Каргополь, Чаронда.

И опять же указывалось: «Как котораго уезду ландкарту окончаете, то немедленно оную прислать в Сенат и Камер-Коллегию с каталогами». Да кроме того, «в бытность свою при том деле, лишняго ничего сверх указу не брать и никому обид и нападок отнюдь не чинить, и даром время не пропускать, под опасением за то жестокаго ответу и штрафу по важности вины». На основе данных указаний, широко проявляя творческую инициативу, для совершенствования и облегчения съемочных работ Клешнин разработал собственное руководство, излагающее математическую суть способа «засечек» и разъясняющее метод их уравнивания, т.е. ликвидации так называемого «треугольника погрешностей» путем измерения румбов и расстояний. Кроме того, он, придавая большое значение географическому описанию, широко детализирует и разворачивает его программу. Под руководством Клешнин подписал: «Сие сочинил себе с примеру данных пунктов посланным в губернии геодезистам для лучшего описания и означения в ландкартах, а из Академии им посланным сего дано не было. Подписал сие геодезии подмастерье Аким Клешнин». По ранее данной Клешнину инструкции и по реестру провинциям и городам он должен был начинать съемки с Выборгской провинции, и уже 28 марта 1724 г. Клешнин закончил работу над картой Выборгского уезда, а 18 апреля того же года Выборгская провинциальная канцелярия представила в Правительствующий сенат и Камер-коллегию составленные геодезии подмастерьем Акимом Клешниным и учеником Алексеем Жихмановым ландкарты и каталоги Выборгского уезда, в которых ими было определено географическое положение 423 населенных пунктов. 5 июня 1726 г. И.К. Кирилов поднес три экземпляра карты Выборгского уезда и карту русско-шведской границы, награвированные и отпечатанные на его личные средства, новой императрице Екатерине I. Основанная на хорошей детальной съемке Клешнина, карта Выборгского уезда была настолько точно выполнена, что карта той же местности, сделанная почти через 150 лет, в 1865–1871 гг., практически полностью повторяет карту Клешнина. Карта Выборгского уезда также вошла в «Атлас» И.К. Кирилова.

В 1725 г. Клешнин с Жихмановым выполнили съемку «княжества Корелского, а ныне Кексголмского уезда» с частью Ладожского озера. Вошедшая в «Атлас» Кирилова, эта ландкарта с надписями на русском и шведском языках была настолько точно и аккуратно выполнена, что ее разослали всем геодезистам в качестве «образца» для составления или накладки плана. Ценность карт Выборгского, Кексгольмского и Олонецкого уездов заключалась не только в их точности, но и в согласованности между собой, что облегчало в будущем составление генеральной ландкарты России. Прибывший в 1726 г. в Петербургскую академию наук из Франции астроном и картограф И.Н. Делиль (Joseph Nicolas Delisle) (1688–1768) для составления генеральной карты России в первую очередь запросил у Кирилова именно эти ландкарты и, получив их, 5 ноября 1730 г. сообщал Кирилову, что они «согласуются сами с собою и не спорят в фундаменте». Причем о Клешнине он отзывался как о геодезисте «весьма точном в своих чертежах» и «свое дело разумеющем изрядно».

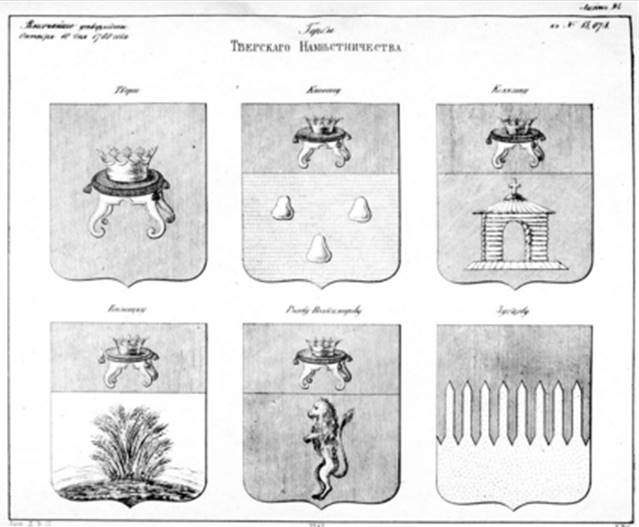

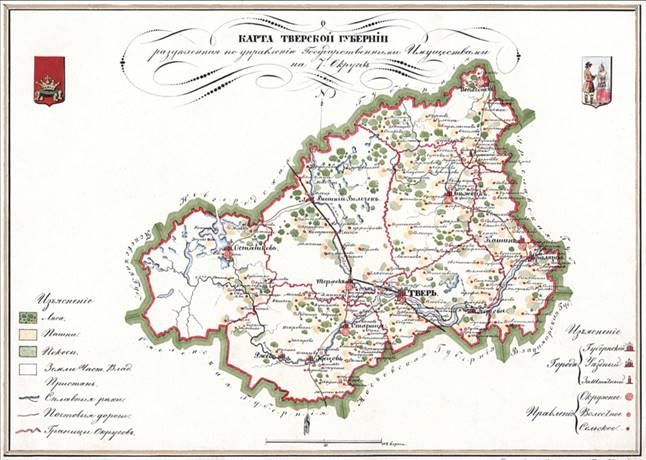

25 июня 1731 г. Клешнин и Жихманов представили в Правительствующий сенат составленную ими ландкарту Бежецкого уезда Угличской провинции. А следующую работу Клешнин выполнял уже без Жихманова, ставшего самостоятельным геодезистом. При этом Татищев дал всем посланным геодезистам разработанную им самим инструкцию, в которой были повышены требования к точности съемочных работ. Так, например, надлежало снимать географическую ситуацию в радиусе 15 верст от определенного населенного пункта. Вот по этой инструкции испытывая существенные бытовые и финансовые тяготы выполнял геодезические работы Аким Клешнин в Тверской губернии.

Ещё в отчете от 28 марта 1730 г. Клешнин докладывал в Сенат о своем направлении в Пошехонскую провинцию и о том, что из-за отсутствия денег на проезд он был вынужден остаться в Угличе при уездной канцелярии; у него также не было средств на ремонт инструментов, покупку бумаги и свеч. В научной литературе и архивных документах не содержится данных относительно того, какими именно видами картографических работ Клешнин занимался в 1730 г. Наиболее вероятно то, что он закончил картографические работы в Пошехонской провинции и далее начал планируемое им составление карт Холмогорского, Важского и Вологодского уездов. Скорее всего составление карты Вологодского уезда тогда не было закончено, так как к 1744 г. он там ещё проводил топографические работы. С большой долей вероятности можно полагать, что его отозвали в Оренбургскую экспедицию, собранную в 1734 г. по проекту обер-секретаря Сената Ивана Кирилова для съемок на территории Приволжья. Эту экспедицию возглавил лично Кирилов, в ее состав включили 10 лучших геодезистов, в том числе и Клешнина. В 1737 г., после смерти Кирилова, начальником экспедиции стал тайный советник Василий Татищев. Если Кирилов уделял основное внимание подробности картографирования, то при новом руководителе экспедиции Клешнину было поручено обратить внимание на описание экономического развития и конфессионального состава населения посещаемых территорий. В исторических источниках содержится информация о том, что в 1738 г. Клешнин находился в топографической команде Татищева, и тот представил его к произведению в поручики, вышестоящими инстанциями, однако, это представление не было тогда поддержано.

При проведении экспедиций геодезисты находились далеко от центральных администраций и проблемы с получением жалования и бытовыми тяготами были неизбежными. В литературе, как правило, не рассматривался вопрос о том, как геодезисты в условиях задержки выплаты жалования обеспечивали себя кровом, едой, лошадьми и фуражом во время разъездов. Однако есть интересные и документально подтверждённые сведения, каким не совсем законным образом команда Клешнина вынуждена была получать эти крайне необходимые для проведения экспедиций средства. Согласно архивным документам, в сентябре 1740 г. Клешнин приехал в село Верхосунское, где произошел конфликт между ним и священником Иоанном Степановым. В результате конфликта, причина которого, скорее всего, лежала в нежелании священника предоставить свой дом геодезистам, Степанов был избит, а Клешнин с подчиненными геодезистами стали проживать в его доме и безвозмездно пользоваться продуктами питания.

Выяснилось, что Клешнин неподсуден местной администрации, и рассмотрение его дела должно было производиться представителями Камер-коллеги и Казанской губернии, но скоро акцент в расследовании сместился на расследование контробвинений, выдвинутых Клешниным против местных властей. Геодезист обвинил их в многочисленных нарушениях, которые были описаны на семи страницах направленного в Сенат доноса. Анализ обвинений дает основания разделить их на ряд категорий. К злоупотреблениям финансового характера можно отнести неравномерный сбор подушной подати с крестьян с последующим принуждением должников к выплатам батогами, утаивание старостами части налоговых выплат, вымогательство по 15–19 копеек за освобождаемого от военной службы крестьянина, растрата денег при покупке драгунских лошадей. Кроме системных нарушений финансового характера, Клешнин указывал и те, за которые, по его мнению, должны нести наказание конкретные люди: он обвинял воеводу Скрынникова в принуждении государственных крестьян к сельскохозяйственным работам в его деревне, а якобы пострадавший от рук Клешнина священник Иоанн Степанов скрывал от властей наличие у него не обложенной налогом бани. Существует такая точка зрения - основной целью жалобы Клешнина было переключить внимание властей со своей персоны на злоупотребления местных администраций, так как помимо избиения священника геодезиста обвиняли и в других нарушениях: присвоении половины предназначенных для работников денег, а также в том, что находясь в разъездах он использовал только две крестьянские подводы, а в «шнурованных книгах» заставлял крестьян-извозчиков расписываться в получении денег за четыре. Ему ставилось в вину и то, что, проводя топографические работы, он брал в помощники большее количество людей, чем было предписано ему инструкциями, причем зачастую не выплачивал извозчикам и писцам из монастырских вотчин денег за выполненные работы. Свидетели говорили, что геодезист злоупотреблял своими полномочиями при обеспечении своих подчиненных продовольствием и фуражом, в частности, приказывал деревенским старостам покупать продовольствие и спиртные напитки как для себя, так и для геодезистов и извозчиков его команды. Расследование дела Клешнина было выведено из юрисдикции Вятской провинциальной канцелярии, для чего был послан штаб-офицер казанского гарнизона, чтобы допросить Клешнина относительно нанесенного им ущерба и расследовать выдвинутые Клешниным обвинения. Свидетели, которые в 1738–1739 гг. обвиняли его в превышении полномочий при сборе провианта и нанесении обид казенным крестьянам, к 1742 г. умерли, другие свидетели к моменту завершения расследования переехали, что и определило закрытие дела. Проводимое расследование ввиду преклонного возраста Клешнина и долгого времени, проведенного им в полевых экспедициях, могло пагубно сказаться на его здоровье. На момент начала расследования в 1738 г. ему было 48 лет – значительный по тем временам возраст. Мусихин считает, что после составления карты Вологодской провинции в 1744 г. карьера Клешнина закончилась отставкой или смертью, так как труд геодезистов был настолько тяжелым, что мало кто из них доживал до преклонного возраста. Но это не так - найденные в РГАДА документы позволяют установить, что в 1744 г. Клешнин подал прошение о своем выходе на пенсию, которое не было удовлетворено. До 1747 г. геодезист проводил межевые работы в новгородской вотчине императрицы Елизаветы. Составление межевых карт осложнилось тем, что он начал страдать от нарушения зрения. Новые прошения Клешнина о выходе в отставку поясняют, что в 1747 г. он уже не занимался проведением топографических съемок, а обучал детей дворян в школе при Сенатской конторе и сообщал в Сенат, что преподавательская работа затруднительна для него из-за потери навыков составления чертежей и забывания правил арифметики и геометрии. В другом прошении об отставке Клешнин указывал, что помимо плохого зрения он испытывает также затруднения в работе из-за старости и «головной болезни». Приводимые доводы показались убедительными, и 22 декабря 1747 г. Клешнин получил разрешение выйти на пенсию с повышением в ранге до звания поручика. Выданная ему подорожная для проезда в имение в Вологодском узде дает основание полагать, что геодезист вернулся в имение своих родителей в сельце Ступине, находящееся в Тошинской волости.

Вся деятельность Акима Клешнина показывает высокое мастерство и значимость его работ. В.И. Греков отмечает, что работы Клешнина отличаются «точностью, тщательностью и богатством содержания». С.Е. Фель пишет, что Клешнин в «своем деле был не «подмастерьем», а редким мастером, исключительной добросовестности, проявлявшим во всем широкую инициативу, глубокие знания, опыт и искреннее увлечение в работе», которая «носит следы большой эрудиции, чеканного мастерства, замечательного изящества; в ней чувствуется человек, с любовью и ревностью скромно творящий большое дело. Ясно видно, что он не хочет замыкаться в рамках инструкции и дает больше того, что от него требуют». Его географические описания «содержат не только природные, этнографические, социально-бытовые, но и ценнейшие экономические данные, которых не может отобразить карта». Поэтому вполне понятно, что его работы представляют ценный материал для специалистов, занимающихся историей и географией.

К нашему большому сожалению, как я уже заметил, уездные карты, легшие в основу губернских ландкарт, как и другие документы геодезиста – «сказки» местных жителей, описания населенных пунктов и т. п., до настоящего времени практически не сохранились.

Таким образом, возникает вопрос: куда исчезли все материалы Клешнина, и в частности выполненные им в Тверской губернии? Можно предположить несколько вариантов их пропажи. Но вероятнее всего такой вариант. Как отметил Ф.Н. Мильков, среди членов Петербургской академии наук присутствовало много ученых - иностранцев, которые «умудрялись служить сразу двум хозяевам: получая русское жалованье, переправляли за границу материалы, не подлежавшие оглашению». Возможно, нечто подобное произошло и в данном случае. При отправке в Россию астроному И.Н. Делилю государственным секретарем флота Франции, ставшим позднее морским министром, графом Морепа (Maurepas) было поставлено непременное условие, чтобы он занялся там географическими работами, из которых «Франция могла бы извлечь пользу». Делиль в России не только смог заняться географическими работами, но и был назначен в Петербургской академии наук руководителем по составлению первого полного Российского атласа. Занимаясь этими работами, Делиль имел практически неограниченный доступ ко всем географическим материалам, бывшим в Академии наук. Кроме того, его деятельности способствовал указ Екатерины I от 30 декабря 1726 г., согласно которому Сенат обязан был передавать все карты, составленные геодезистами, в Академию наук. На протяжении всей своей службы в Петербургской академии наук Делиль неизменно выполнял указание графа Морепа, посылая ему донесения о состоянии картографических дел в России и тайно переправляя во Францию подлинники и копии карт российских геодезистов.

И даже после его отстранения от дел Географического департамента с 1 марта 1740 г. Делиль «продолжил беспрерывно собирать всевозможные сведения о Российской Империи, способные предоставить ценные материалы для Франции». Не случайно он в 1752 г., уже находясь во Франции, сообщил, что собирается издать генеральную карту России и отдельных ее частей «много лучше и точнее», чем Российский атлас, изданный Академией наук в 1745 г. Это наводит на мысль, что Делиль располагал новыми геодезическими материалами, которые не были учтены при издании названного Атласа. И в 1754–1761 гг. во Франции он все еще имел возможность увеличивать свою коллекцию российских географических материалов. В результате таковой его деятельности в Париже оказалось «настоящее богатство»: в Национальной библиотеке – 190 карт и 8 единиц воспоминаний и рукописных заметок, в Депо карт и планов морского флота – 37 картонных коробок рукописей и 5 портфелей карт (среди них 83 российских карты), в Парижской обсерватории – 161 портфель рукописей и в Библиотеке палаты депутатов – несколько рукописей Делиля. А поскольку еще в 1728 г. Делиль обратил внимание на работы Клешнина, и позднее записал среди данных о других геодезистах данные о прежних работах Клешнина, сделанных им картах и, насколько возможно, его дальнейшую судьбу, то, очевидно, материалы Клешнина для Делиля представляли несомненный интерес. Так, в Национальной библиотеке Парижа в собрании Делиля оказались по крайней мере четыре карты, а в Депо флота – две карты, составленные Клешниным.

В то же время в России в библиотеке Академии наук сохранились всего две рукописные карты Тотемского уезда, выполненные Клешниным, и в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина – карта русско-шведской границы. Однако с 1739 г. Делилю становится затруднительно получать геодезические ландкарты, поскольку Географический департамент при Академии наук как раз и был в первую очередь создан, «чтоб за Делилем крепко присматривать». Но вскоре у него появилась возможность получить некоторые материалы геодезистов минуя Географический департамент. В начале 1740 г. Делилем была организована экспедиция в город Березов для наблюдения за прохождением Меркурия через диск Солнца. Одной из основных задач экспедиции было «разыскание разных специальных карт в архивах главных городов». Не известно, виделся ли Делиль с Клешниным, но можно предположить, что такая встреча обязательно должна была состояться. По крайней мере, известно, что во время своего путешествия Делиль встречался на местах с посланными Татищевым геодезистами.

Таким образом, Делиль был в курсе хода работ Клешнина и, конечно же, зная профессионализм последнего, постарался получить результаты этих работ. С большой вероятностью можно предположить, что во время этого пребывания в Казани Делиль и получил от Пестрикова материалы Клешнина, возможно, под предлогом доставки их в Географический департамент. Но до Географического департамента эти материалы не дошли. Прибыв 23 ноября 1740 г. из экспедиции в Москву Делиль получил письма от жены, в которых она сообщала ему о переменах в правительстве после смерти императрицы Анны Ивановны (17 октября 1740 г.) и политической обстановке в стране, которые повлияли на судьбу лиц, покровительствовавших Академии наук, и, следовательно, на ситуацию внутри самой Академии. Жена советовала Делилю не торопиться с возвращением в Петербург, а переждать в Москве, и написать письма некоторым влиятельным лицам. В результате Делиль прибыл в Петербург только 29 декабря. Но обстановка менялась так быстро, что те, кому писал Делиль, уже сами оказались в опале, в результате чего и его дальнейшее пребывание в Академии стало под вопросом. 10 января 1741 г. Делиль подал в императорский кабинет отчет о своей экспедиции. Но, как известно, отчет был далеко не полным, многие материалы экспедиции впоследствии оказались во Франции, и позднее только часть из них вернулась в Россию. В этой обстановке, вполне вероятно, Делиль и карты Клешнина не стал копировать, как делал раньше, проставляя на копиях французскую транскрипцию всех географических названий, а присвоил себе подлинники, позднее переправив их во Францию. Известно, например, что в марте 1743 г. Делиль «совершенно тайно» отправил во Францию к графу Морепа три крупных пакета карт и рукописей, относящихся к России. После отъезда в мае 1747 г. Делиля во Францию «русское посольство в Париже должно было настоять на возвращении им всех материалов по истории и географии России». Но требование это, к сожалению, успеха не имело. И поэтому, вероятно, все материалы геодезиста А.Ф. Клешнина, выполненные им в 1737–1739 гг., до настоящего времени находятся среди многих других российских географических и исторических материалов во Франции, скорее всего в Париже в Депо карт и планов флота. Задача будущего – установить истинное местонахождение материалов Клешнина, представляющих большую историческую и культурную ценность.

Заслуги Клешнина по достоинству были оценены его современниками. В частности, в документах канцелярии Сената, содержащих решение присвоить Клешнину по выходе в отставку звание поручика, мы находим упоминание того, что за свою карьеру он выполнил огромный объем топографических работ, а имеющимися у него познаниями и опытом проведения топографических работ не владеют даже офицеры геодезической службы, имеющие более высокий чин. В указе об увольнении Клешнина на пенсию сказано, что назначенное ему пенсионное довольствие дано за излишние и многие пред его братьями труды понеже из геодезии офицеров, кои и службою его моложе и в геодезии подмастерье не бывали и столько многочисленно разных ландкарт и чертежей не делали и в такие многие и разные посылках не бывали.

Источники:

1. Фель С.Е. Картография России XVIII века. – М., 1960.

2. Иванов П.И. Обозрение геодезических работ в России, со времени императора Петра Великого до сочинения генеральной ландкарты Российской империи в 1746 году. // Записки императорского Русского географического общества. – Кн. IX. – СПб., 1853.

3. Гнучева В.Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века. / Под ред. А.И. Андреева. – М.-Л., 1946.

4. Евтеев О.А. В.Н.Татищев и русские государственные съемки первой половины XVIII в. (по материалам фонда Сената ЦГАДА). // Вопросы географии. – Сб. 42. – М., 1958.

5. Боднарский М.С. Первые русские географические атласы. (Историко-географический очерк). // Землеведение. – Т. XXXIV. – Вып. 1–2. – М.-Л., 1932.

6. Татищев В.Н. Записки. Письма. 1717–1750 гг. / Отв. ред., автор вступит. статьи и примеч. А.И. Юхт. – М., 1990.

7. Голицын Н.В. Портфели Г.Ф. Миллера. – М., 1899.

8. Броссе М.И. О бумагах астронома Делиля, хранящихся в архиве императорского Русского географического общества. // Известия

9. императорского Русского географического общества. – Т. I. – СПб., 1865.

10. А. В. Собисевич.. Путь геодезиста на службе отечеству: новые материалы о А. Ф. Клешнине.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.