Анализ стихотворения «Молитва» (А.А. Ахматова)

Поэзию Анны Ахматовой часто называют «исповедью женской души». Удивительно, что она выражала свои мысли, переживания простыми, привычными, «ежедневными» словами, но это только усиливало тонко-психологическое звучание произведений. Многомудрый Литрекон предлагает ознакомиться с полным анализом стихотворения Анны Ахматовой «Молитва», которое входит в сборник «Белая стая».

РЕКЛАМА

История создания

Анна Андреевна Ахматова – ярчайший представитель Серебряного века. Особенной чертой всех представителей данного периода в литературе было стремление уйти от идеализма, позитивизма. Поэты-серебряники не пытались оправдать поведение человека социальными условиями существования, напротив, они придерживались устоев русской поэзии, для которой был важен именно человек, как он есть, с характерными только для него чувствами, мыслями.

1915 год – тяжёлое время для России. В разгаре Первая Мировая война. Сотни тысяч человек отправились на войну в рядах добровольцев. В этих рядах был и муж Анны Андреевны – поэт Николай Гумилёв. Такое решение мужа поэтессе не понравилось. Поначалу Ахматова относилась к войне как к странной мужской игрушке. Но постепенно эта мысль сменилась на ужас. Анна Андреевна была ошеломлена, потрясена трагедией, обрушившейся на людей.

В этом же году Ахматова пишет стихотворение «Молитва», которое изначально предназначалось мужу. Но отправить его на фронт она так и не решилась. Многие женщины молятся лишь о том, чтобы их возлюбленные вернулись домой целыми и невредимыми, а Анна Андреевна готова принести страшную жертву, отдав ребёнка и мужа («друга») ради окончания войны, ради победы России.

Жанр, направление, размер

Название стихотворения Анны Ахматовой «Молитва» определяет жанр этого произведения. Молитва, как жанр лирики, представляет собой художественное высказывание, обращение лирического героя к Богу, Богородице, Святым. Для данного жанра важна диалогичность, которая хорошо отражена в поэзии Анны Ахматовой. Данное стихотворение – это бескорыстная молитва, молитва-прошение. Лирическая героиня отчаянно просит об освобождении Родины. Она готова пожертвовать чем угодно ради этого!

Раннее творчество Анны Андреевны можно отнести к такому направлению как модернизм. Ахматова была членом объединения «Цеха поэтов», которые причисляли себя к течению акмеистов. Но Анна Андреевна не вмещалась в эти тесные рамки. Её творчество имело черты и символизма, и акмеизма, и реализма. Многие называли поэтессу «Душой Серебряного века».

Размер стихотворения «Молитва» – трёхстопный анапест, перекрёстная рифмовка, рифма чередуется (мужская сменяет женскую).

Композиция

Стихотворение «Молитва» состоит из 8 строк. На части его разбить никак нельзя, оно монолитно и неразрывно. Композиция данного произведения представляет собой единую молитву. Оно построено как прошение, которое подчеркивается глаголами «дай», «отыми».

Анна Андреевна была глубоко верующим человеком и понимала силу слова, обращенного к Богу. Она осознавала, что всё произнесённое в молитве очень часто сбывается. Несмотря на это, она мужественно готова пожертвовать всем, что у неё есть ради того, «чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей».

Образы и символы

РЕКЛАМА

Лирический герой стихотворения «Молитва» – самоотверженная женщина, жена, мать, которая жертвует самым дорогим для блага родного народа.

Можно сказать, что лирической героиней является сама Анна Ахматова, так как Молитва – это глубоко личное, потаённое обращение к Богу. Это неподдельное, не повторяющееся прошение, которое льётся из самой души конкретного человека.

§ Под словосочетанием «песенный дар» автор подразумевает свой дар, талант. Она готова им пожертвовать, не задумываясь, не оглядываясь. Это крайняя обозначенная в стихотворении жертва. Она уже оторвала, вырвала из сердца «и ребёнка, и друга». Что ещё отдать?! Только себя. Насколько нужно быть отрешённой, жертвенной, чтобы отдать то, что, по сути, и является тобой?

§ «Томительные дни», «туча над тёмной Россией» — это образное, символическое описание того страшного военного времени, периода мучительного ожидания. Последняя строчка в стихотворении пропитана светом, надеждой.

§ «Облако в свете лучей» — это образное определение, это воспоминание о тяжёлых годах войны, но это уже не чёрная туча, это белое облако в лучах радости, гордости и счастья.

Темы, проблемы, настроение

Во всём творчестве Анны Андреевны вера и любовь неразделимы, они едины. Как человек верующий, она понимала любовь широко, объёмно. Она для Ахматовой – это и трепетные, нежные отношения между мужчиной и женщиной, это и пылкая, жертвенная любовь к Родине, к народу.

Тема стихотворения «Молитва» — любовь к Родине, единство личности со всей страной. Всё, чем живёт человек в мирное время, — семья, друзья, любимое дело – всё это, можно сказать, отступает перед лицом общечеловеческой трагедии. Поэтесса преисполнена чувством веры в победу России. Она готова жертвовать всем ради народа, ради родной страны.

Настроение стихотворения «Молитва» отчаянно-торжественное. Именно такой парадоксальный окрас имеют строки произведения «Молитва». Лирическая героиня не сразу просит о заветном, она сначала перечисляет всё то, что несравнимо дорого ей, но что она готова отдать ради одного – светлого неба над головами соотечественников.

РЕКЛАМА

Анна Андреевна осознаёт неотделимость своей судьбы от судьбы России. Её жертва – это не сиюминутное решение, сказанное сгоряча, а продукт долгих размышлений, работы души, это результат её чистой, искренней любви.

Основная идея

Стихотворение «Молитва» — это одно из многих произведений поэтессы, в которых она выражает своё единство со страной, по строкам которых можно понять, что боль России она воспринимает как свою собственную. Главная мысль стихотворения «Молитва» — порыв патриотизма и жертвенности женщины, которая не может воевать, но готова отдать все, что у нее есть, ради окончания кровопролития.

Смысл произведения «Молитва» – это самоотрешённая любовь к Родине. Анна Андреевна, как истинна христианка, на своём примере, показала то, как нужно любить.

Средства выразительности

Поэтический язык Анны Ахматовой можно назвать простым, приближенным к разговорному. Но в дореволюционном сборнике «Белая стая» разговорные интонации сменяются молитвенными.

1. В стихотворении «Молитва» присутствуют такие эпитеты, как «горькие годы», «таинственный дар», томительные дни».

2. Также использована метафора: «горькие годы недуга», «туча над темной Россией», «облако в славе лучей».

3. «Песенный дар» можно считать аллегорией, так как автор подразумевает под этим определением талант поэта.

4. Анной Андреевной использовано многосоюзие «отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар». Так она привлекает наше внимание к этим строкам, заставляет задуматься над искренностью, чистотой и силой её желания, её просьбы о прекращении войны, понять её огромную любовь к людям и Родине. Многосоюзие придаёт ещё большую эмоциональность стихотворению.

До Анны Ахматовой литературный мир знал много женщин-поэтесс, но только ей удалось стать женским голосом своего времени. Современники поэтессы говорили, что Анне Ахматовой «после смерти Блока бесспорно принадлежит первое место среди русских поэтов».

РЕКЛАМА

·

1

1

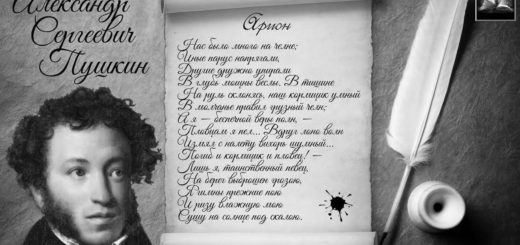

Анализ стихотворения «Арион» (А.С. Пушкин)

12.05.2020

·

0

0

Анализ стихотворения «Конквистадор» (Н. С. Гумилёв)

25.05.2020

·

0

0

Анна Ахматова "Я спросила у кукушки"

1)Тема-тревога за близких людей,в свете революционных событий. Переживания Ахматовой за гибель близких под "колёсами" политической машины.

2)Лирический герой-сама автор, поэтессу волновала судьба людей,что ждёт Россию в будущем.

3)Средства выразительности:

Аллитерация "с" усиливает обречённость автора,аллегория "ветер нежит"-передаёт настроение, охлаждает жар волнения.

Эпитеты:"жёлтый луч"," чаще свежей","прохладный ветер","лоб горячий мой ".

Олицетворения:"луч упал в траву","ветер нежит",

Метафора:"сосен дрогнули верхушки".

4)Рифма-перекрёстная,рифмовка между 1 и 3 строками и 2 и 4 строками.Схема: АВАВ.

Чередование мужской и женской нестрогой рифмы.Мужская рифма-ударение падает на последний слог в строке,женская-на предпоследний.

Размер- разностопный хорей,двухсложная стопа,с ударением на нечётном слоге.

5)Впечатления от стихотворения:Стихотворение юной Ахматовой стало пророческим,её волновала судьба близких,но поэтесса не могла догадываться,что ждёт её саму.Переживания толкнули на бездумный поступок,спросить о судьбе пророческую птицу-кукушку.Страх скорой смерти,неопределённость и непонимание,что происходит,куда катится мир.Мудрая птица не дала ответа,от молчания выступает холодный пот,на воспалённом лбу.Мысли переполняют автора,тишина пугает,как и судьба Ахматовой,чья жизнь превратится в ад.Впечатление немного тягостное,зная,что ждёт автора впереди.Лёгкость написания поглощает жестокий смысл жизни.

6)Композиция-двучастная,последовательное изложение событий. Состоит из 8 строк. Строфа:октава- восьмистишие.

Анализ стихотворения Ахматовой “Сразу стало тихо в доме…”

Пожалуй, самой сильной любовью Ахматовой был Борис Васильевич Анреп, художник и литератор. Познакомились они в середине 1910-х годов по инициативе поэта Николая Васильевича Недоброво. Роман оказался страстным, но недолгим.

После Февральской революции Анреп навсегда покинул Россию, уехав в Великобританию. Анна Андреевна адресовала оставившему ее возлюбленному около тридцати стихотворений. Одно из них – “Сразу стало тихо в доме…”, написанное в 1917 году и вошедшее в сборник “Подорожник”. Произведение представляет собой фрагмент,

в том числе и на уровне сюжета.

Возможно, изначально оно выступало в роли третьей части “Сказки о черном кольце”.

Для стихотворения важен сюжет “исчезающего” дома. Ахматова вводит его еще в книге “Белая стая”. В “Подорожнике” он находит логическое завершение.

Это связано с изменением общей модели пространства, становящегося дисгармоничным. В нем нет места уютному жилищу, способному защитить человека от невзгод. Отныне в доме – мрак, тишина, запустение, о чем говорится в начальных строках анализируемого текста. Ощущение бесприютности в лирике Анны Андреевной возникает из-за событий, произошедших в России.

Сборник “Белая стая” выпущен в 1917 году, “Подорожник” – в 1921-ом. Ахматова видела кровь, смерть, болезни, разруху, принесенные Великой Октябрьской революцией и Гражданской войной. Поэтесса прекрасно осознавала, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Это предчувствие беды не могло не найти отражения в творчестве.

В нескольких стихотворениях Анны Андреевны, в том числе и в рассматриваемом “Сразу стало тихо в доме…”, встречается мотив кольца. Согласно воспоминаниям Анрепа, Ахматова всегда носила черный перстень, приписывая ему таинственную силу. В начале 1916 года она подарила его Борису Васильевичу.

Этот талисман от возлюбленной Анреп долгое время носил на цепочке вокруг шеи. Утеряна реликвия была в ходе Второй мировой войны. Дело в том, что однажды цепочка порвалась. Анреп убрал кольцо в шкатулку.

От бомбы сильно пострадала его студия, расположенная в Лондоне, где хранился подарок Ахматовой. Тогда и исчезло кольцо.

Стихотворение “Сразу стало тихо в доме…” – это концентрированная боль, возникшая из-за потери возлюбленного. Без него и дом стал не мил и бесприютен. Без него нет веселья, нет заботы, беспросветно черны вечера.

Нет ласкового жениха – умерла “нежной пленницею песня”.

Анализ стихотворения Ахматовой “Что ты бродишь неприкаянный

После расторжения брака с Николаем Гумилевым Анна Ахматова связала свою судьбу с ученым-востоковедом Владимиром Шилейко. По воспоминаниям очевидцев, сперва она снимала комнату в его петербургской квартире, а позже фактически выселила оттуда законную супругу Шилейко и заняла ее место.

Трудно сказать, насколько счастливым был этот союз, потому как спустя несколько пара рассталась. Тем не менее, именно Владимиру Шилейко Ахматова посвятил цикл стихов “Черный сон”, в который вошло произведение “Что ты бродишь неприкаянный…”

, датированное 1921 годом.

Если отношения поэтессы с Николаем Гумилевым напоминали игру в кошки-мышки, где участники постоянно менялись ролями, то во Владимире Шилейко Ахматова нашла сочувствие и понимание. Тем не менее, трудно предположить, что в этого чопорного аристократа поэтесса была влюблена так же сильно, как и в своего предыдущего супруга. Наоборот, из стихотворения видно, что Ахматова Относится к своему избраннику с неким покровительством, словно бы чувствует над ним свою власть.

И понимает, что этот человек страдает без ласки и внимания, которые она совсем не торопится ему дарить. “Что глядишь ты, не дыша?”, – вопрошает Ахматова. Хотя прекрасно знает ответ на свой вопрос. Ведь только очень сильные чувства к другой женщине могут заставить мужчину разрушить семью.

Пытаясь найти оправдание этому поступку, автор отмечает: “Крепко спаяна на двоих одна душа”.

Ахматова убеждена, что отныне ее судьба навеки связана с этим человеком. Но вот готова ли она смириться с тем, что ждет ее впереди? Судя по всему, нет, потому что эта женщина не создана для спокойной и размеренной семейной жизни с постоянными хлопотами о доме, обеде и уюте. Ее предназначение – создавать пронзительные и удивительно красивые стихи.

Но, в то же время, она безмерно признательна мужчине, который в этот момент находится рядом, так как чувствует его поддержку и заботу. Поэтесса готова отплатить ему тем же, отмечая: “Будешь, будешь мной утешенным, как не снилось никому”.

Но, вместе с тем, Ахматова твердо решила не впускать этого человека в свое сердце, чтобы впоследствии не познать горечь разочарования и не испытывать вновь ту боль, которую имеют обыкновение причинят самые близкие люди. Поэтому, обращаясь к супругу, поэтесса предостерегает его от попыток ее унизить и оскорбить: “А обидишь словом бешеным – станет больно самому”.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.