Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Советский»

Инновационный педагогический проект

«Формирование полноценного навыка чтения и связной устной речи у младших школьников с особыми образовательными потребностями»

Выполнил: учитель МБОУСОШ №4 г. Советский

высшей квалификации

Федосеева Елла Иосифовна

г. Советский

2022г.

Содержание

1. Целесообразность проекта…………………………..………… с. 4

2. Содержание педагогического проекта ……………………….. с. 7

3. Реализация педагогического проекта ………………………… с. 17

4. Результативность педагогического проекта ………………….. с. 19

5. Литература………………………………………………………. с.27

Аннотация

Настоящий педагогический проект направлен на разрешение ряда педагогических проблем и противоречий, сложившихся в современном образовании детей с особыми образовательными потребностями. Для решения двух важнейших задач уроков чтения: формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения; преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков необходимо проводить с детьми специальные тренировочные упражнения как во фронтальной работе, так и в индивидуальной. Это связано с тем, что техника чтения у школьников совершенствуется чрезвычайно медленно. Такой подход к решению этих задач обеспечивает активизацию познавательной деятельности, учебную самостоятельность и создаёт условия для воспитания в детях с особыми образовательными потребностями доброты, уважения к старшим, любви к природе, труду.

1. Целесообразность проекта.

Актуальность проекта

На современном этапе коррекционно-развивающее образование должно найти своё место во всех звеньях системы общего образования. Состав детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся и воспитывающихся в общеобразовательной школе, очень разный. В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия с дефектологом и логопедом.

В пояснительной записке по русскому языку «Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида» (М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2010) написано, что при обучении детей с особыми образовательными потребностями следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой: обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых для развития речи, грамотного письма и сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор школьников; привить интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и эстетические представления.

На ступени начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития учащихся. Основное предназначение курса – обучение детей навыку чтения и понимания прочитанного, введение ребёнка в мир художественной литературы.

Обучение чтению ведётся по комплекту «Родная речь» (сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова).

Учитывая, что состав детей в специальных (коррекционных) классах разный, необходимо для достижения положительных результатов в их обучении решение поставленных задач по «Литературному чтению», осуществлять по отношению к ним индивидуальный и дифференцированный подход.

Очень медленно совершенствуется техника чтения, развивается монологическая речь. Причины затруднений заключаются в индивидуальных особенностях протекания мыслительных процессов и установления связей между восприятием и произношением.

Учитывая все особенности обучения детей с особыми образовательными потребностями и стоящими задачами обучения их по русскому языку и литературе, пришла к выводу, что необходимо создать такие тренировочные упражнения, которые формируют полноценный навык чтения развивают связную устную речь. Опорой для этого стал учебник по литературе, скороговорки.

Так можно разрешить противоречие между предъявляемыми требованиями при обучении детей с особыми образовательными потребностями и разным составом таких обучающихся в специальном (коррекционном) классе.

Цели и задачи проекта

Актуальность проблемы обусловила выбор темы, ориентированной на обучающихся с особыми образовательными потребностями: «Формирование полноценного навыка чтения и связной устной речи у младших школьников с особыми образовательными потребностями».

Цель проекта: формирования навыка чтения и связной устной речи младших школьников с особыми образовательными потребностями для успешного обучения и личностного роста.

В соответствии с целью решались следующие задачи:

· совершенствовать навыки полноценного чтения;

· развивать речевую активность детей во всех видах деятельности, коммуникативную личность;

· обогащать пассивный и активный словарь;

· совершенствовать диалогическую речь;

· учить детей действию планирования в рассказывании (работать с использованием таблиц, плана);

· формировать интонационную выразительность;

· обеспечение успешной самореализации школьников в процессе социализации.

2. Содержание педагогического проекта

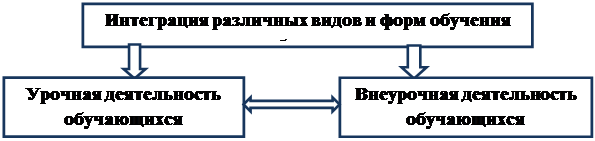

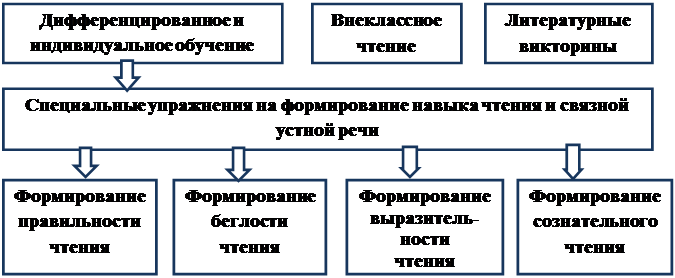

Педагогический проект «Формирование полноценного навыка чтения и связной устной речи у младших школьников с особыми образовательными потребностями» интегрирует урочную и внеурочную деятельность обучающихся.

Виды обучения и формы занятий с обучающимися с особыми образовательными потребностями на ступени начального специального (коррекционного) образования представлены в схеме 1:

![]()

![]()

![]() УУУ

УУУ

Схема 1.

Данный педагогический проект является практико-ориентированным: у обучающихся есть возможность примерить на себя «роль» исследователя, эксперта.

Реализация педагогического проекта строится на следующих принципах:

Принцип связи обучения с жизнью, является содержательной основой для активизации учения школьников, может преодолеть отрыв обучения от жизни, осуществляемым только в случае организации активного учения школьников.

Принцип научности создает основу для активной деятельности учащихся не только по осмыслению и заполнению освещаемого содержания, но и для его теоретического толкования. В то же время проникновение в сущность изучаемых явлений неразрывно связано с качественной познавательной деятельностью школьников.

Принцип здоровьесбережения выражается в соответствии учебной нагрузки возрасту ребенка и специфическим особенностям детей с особыми образовательными потребностями.

Принцип сознательности и прочности усвоения знаний может быть реализован только в процессе активного учения.

Принцип наглядности, выражая, в основном, единство конкретного и абстрактного, теснейшим образом связанный с сознательностью усвоения знаний, реализуется при активном мышлении учащихся, особенно на этапе перехода от конкретного к абстрактному, и наоборот, от абстрактного к конкретному.

Принцип систематичности и последовательности опирается на систему научных знаний, создаётся в той последовательности, которая обусловлена внутренней логикой учебного материала и познавательными возможностями учеников.

Принцип доступности выражается в соответствии уровню мышления, объёму накопленных знаний, умений школьников.

Принцип индивидуального подхода к учащимся в условиях коллективного характера обучения предполагает включение каждого ученика в процесс учения.

Принцип дифференцированного подхода:

- за основу берётся изучение учебной деятельности ребёнка и ведущих качеств личности;

- осуществляется ориентация на особенности динамики познавательного процесса детей с особыми образовательными потребностями;

- используется опора на сохранные свойства психики ребенка;

- применяются решения, направленные на предупреждение ошибок обучения;

- продуктивность познания коррегируется (взаимно зависит) с интересом к уроку.

Рассматривая дифференцированный подход как одну из форм коррекционной работы, важно помнить об использовании неспецифических приёмов – доброжелательности, единства действий, доступности знаний (по Ю.К.Бабанскому), и специфических, таких, как повторение, закрепление, учёт темпа восприятия, наводящие вопросы, расчленение сложного, умения не торопить в обдумывании, учить видеть главное, формировать действия поэтапно, создавать оптимальный уровень требований, чередовать труд и отдых, чаще переключать виды деятельности.

Таким образом, дифференциация обучения на уроке осуществляется через регулирование трудности и длительности выполнения отдельных упражнений, средств методической поддержки учеников в соответствии с их возможностями и подготовленностью к обучению.

Исходя из этого, можно сделать заключение, чтоосуществляя дифференцированное обучение можно:

ü изучать и знать общую готовность детей к учебной деятельности, восприятию конкретного учебного материала;

ü использовать в системе уроков индивидуальные и групповые упражнения;

ü постоянно анализировать эффективность обучения;

ü иметь чёткое представление о том, как будет продолжена работа на следующих уроках.

Описание ценностных ориентиров содержания проекта:

Правильность определяется как плавное чтение без искажений, влияющих на смысл читаемого.

Беглость – это скорость чтения, обусловливающая понимание прочитанного. Такая скорость измеряется количеством печатных знаков, прочитанных за единицу времени (обычно количеством слов в 1 минуту).

Сознательность чтения в методической литературе последнего времени трактуется как понимание замысла автора, осознание художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего собственного отношения к прочитанному.

Выразительность – это способность средствами устной речи передать слушателям главную мысль произведения и свое собственное отношение к нему.

Все названные качества взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены. Без правильного озвучивания графических знаков невозможно понимание отдельных единиц текста, без уяснения значения каждой единицы нельзя уяснить их связь, а без внутренней связи отдельно взятых компонентов текста не произойдет осознания идеи произведения. В свою очередь, понимание общего смысла произведения помогает правильности чтения отдельных его элементов, а правильное чтение и понимание текста становятся основой для выразительности чтения. Беглость, являясь темпом чтения, при определенных условиях становится средством выразительности. Таким образом, подготовка чтеца должна строиться с учетом одновременной работы над всеми четырьмя качествами навыка чтения.данный подход реализуется уже в период обучения грамоте. Еще важнее такую систему работы иметь в виду на уроке при чтении художественных текстов.

Формирование связной речи предполагает организацию активной речевой деятельности обучающихся: усвоение правильного произношения, уточнение и обогащение словарного запаса, овладение грамматическим строем речи, умением строить связные высказывания и слушать чужую речь. Развитие речи связано также с широким кругом общения, в которое вступает ребенок не только в школе, но и вне ее. Для решения разнообразных задач, требующих полноценного использования речи, необходима работа, направленная на приобретение обучающимися общеречевых умений.

Наиболее доступным для детей видом речи является устная речь. Устная речь – это речь звучащая. Её восприятие обеспечивается слухом, а продуцирование – деятельностью звукопроизносительных органов. Овладение устной речью происходит в процессе запечатления в мозгу ребенка звуковых и кинестетических образов слов и словосочетаний, многократно воспринятых и продуцированных в живом общении.

В зависимости от условий общения устная речь приобретает вид либо монологической, либо диалогической речи.

Монологическая (монолог) речь – понимается как связная речь одного лица, коммуникативная цель которой сообщение о каких- либо фактах действительности. Монолог представляет собой наиболее сложную форму речи, служащую для целенаправленной передачи информации. К основным свойствам монологической речи относятся: односторонний характер высказывания, произвольность, развернутость, логическая последовательность изложения, ограниченное употребление невербальных средств передачи информации. Содержание ее заранее задано и предварительно планируется. В ней используются и обобщаются также компоненты языковой системы, как лексика, способы выражения грамматических отношений, формо- и словообразующие средства. Вместе с тем в ней реализуется замысел высказывания в последовательном, связном, преднамеренно спланированном изложении.

Управление обучением посредством специальных упражнений, направленных на формирование полноценного навыка чтения и связной устной речи у младших школьников с особыми образовательными потребностями для 2 (VII)- 4(VII) классов (таблица 1).

Таблица 1

|

Формирование полноценного навыка чтения |

|||||||

|

Учебный курс |

Навык чтения |

Упражнения |

Урочная деятельность (тема раздела) |

Внеурочная деятельность |

|||

|

Литературное чтение |

Правильность чтения |

1. Введение скороговорок |

Устное творчество русского народа. Русские писатели. Писатели – детям. |

Викторины по сказкам. Внеклассное чтение. Детские писатели С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, С. В. Михалков, А. Л. Барто, В. В. Бианки, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой.

|

|||

|

2. Тексты для чёткого и внятного произношения |

Устное творчество русского народа. Русские писатели. Писатели – детям. |

||||||

|

3. Короткие стихи |

Писатели – детям. |

||||||

|

4. Слова с трудными случаями произношения |

Писатели – детям. |

||||||

|

5.Чтение диалогов |

Писатели – детям. |

||||||

|

Беглость чтения

|

1. Чтение слов трудных в произношении. |

Поэтические тетради. |

|||||

|

2. Чтение скороговорок. |

Поэтические тетради. |

||||||

|

3. Чтение небольших отрывков из произведений. |

Писатели – детям. |

||||||

|

Выразитель- ность чтения. |

1.Чтение диалогов по ролям. |

Устное творчество русского народа. Писатели – детям. |

|||||

|

2. Словесное рисование картин к стихотворениям. |

Поэтические тетради. |

||||||

|

3. Чтение небольших отрывков с соблюдением пауз. |

Писатели – детям. |

||||||

|

4. Чтение стихов с разным тембром голоса. |

Поэтические тетради. |

||||||

|

Сознательность чтения. |

1.Чтение непонятных слов. |

Писатели – детям. |

|||||

|

2. «Речевые разминки». |

Писатели – детям. |

||||||

|

Формирование связной устной речи |

|||||||

|

Учебный курс |

Упражнения |

Урочная деятельность (тема раздела) |

Внеурочная деятельность |

||||

|

Русский язык |

Работа со схемами по обучению монологической речи. |

Речь. Предложение. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. |

Конкурсы художественного слова, мастерства. |

||||

|

Литература |

1.Беседа по картине (предполагает диалог между учителем и обучающимися по вопросам). |

Поэтические тетради. |

|||||

|

Литература |

2.Разыгрываются диалоги – драматизации (использование русских народных сказок). |

Устное творчество русского народа.

|

Викторины по сказкам. |

||||

|

3. Ознакомление детей со значением различных мимических выражений (использование рисунков разных выражений лиц: удивление, радость, печаль). |

Устное творчество русского народа. Писатели – детям. |

||||||

|

4.Речевые разминки. |

Писатели – детям. |

Внеклассное чтение. Рассказы Л. Н. Толстого. |

|||||

|

5.Составление словесных картинок. |

Поэтические тетради. |

Внеклассное чтение. Стихотворения о природе. |

|||||

|

5.Составление плана рассказа. |

Писатели – детям. |

Внеклассное чтение. Рассказы Л. Н. Толстого. |

|||||

Все виды упражнений ориентированы на начало урока.

Упражнения с учащимися проводились индивидуально, коллективно, по группам, с учётом того, какой параметр чтения слабо отработан: произношение, правильность, скорость восприятия, понимание. Занимали они на уроке 5-6 минут. Тексты упражнений записывались на карточках, читались с доски, произносились на память (скороговорки).

Включались разные виды чтения: первичное чтение текста учителем и повторное чтение всеми учащимися; самостоятельное чтение отдельной части с конкретным заданием; чтение для себя, выделялись посильные для индивидуального чтения части текста; применялось хоровое и групповое выборочное чтение.Выборочное чтение является приёмом обучения чтению и средством обучения к пониманию текста.

Схемы помогают учащимся целенаправленно воспринимать и воспроизводить рассказ. Они лучше усваивают части речи, которые недостаточно представлены в речи детей: прилагательные, местоимения. Кроме этого схемы помогают корректировать их грамматический строй речи.

Систематическая работа над оформлением высказываний, требование доказательности, обоснованности ответов позволяют достичь значительных результатов в развитии устной речи учащихся, в обогащении её сложными синтаксическими конструкциями.

Внеурочная деятельность: литературные викторины и внеклассное чтение – формируют умения, связанные с самостоятельной работой учащихся с книгой. Внеклассное чтение (уроки – доклады) воспитывает у школьников потребность в чтении детских книг для пополнения фактических знаний и нравственно – эстетического опыта, для познания окружающей действительности.

К деятельности обучающихся были привлечены и их родители. Они охотно оказывали помощь в участии детей в конкурсах, посещали открытые уроки, внеклассные мероприятия, активно посещали родительские собрания, на которых получали памятки по развитию навыков чтения.

Социальная направленность и перспективность представляемого проекта заключается в том, что в его основе лежит деятельностный и личностно-ориентированный подход, что соответствует требованиям современного общества формировать у учащихся такие качества как творчество, инициативность, коммуникабельность и другие.

3. Реализация педагогического проекта

Комплекс условий, обеспечивающих реализацию проекта:

· Учебно – методическое обеспечение:

Ø «Родная речь» (сост. М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова).

Ø Рамзаева Т. Г. Русский язык. 4 кл. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2010.

Ø Рабочие программы, адаптированные для обучающихсяVII вида.

· Кадровые.

Данный педагогический опыт завязан на мастерстве педагога. Прежде всего, необходимо желание педагога, владеющего педагогическими методами, последовательного в своих действиях, умеющего заинтересовать детей. Необходимо также пройти курсы повышения квалификации по работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

· Материально - технические условия.

Кабинет должен быть оснащён современными мультимедийными средствами, содержать рабочие папки с тренировочными упражнениями по литературе, небольшую библиотеку из книг детских писателей.

Педагогический опыт экономичен, дополнительных финансовых расходов не требует.

Партнёрами в реализации проекта являются учитель начальных классов, дефектолог, учитель – логопед, родители (законные представители) обучающихся.

Целевая аудитория: обучающиеся 2-4 классов специального (коррекционного) обучения.

Количество обучающихся – 8-11 человек. Возраст 8-10 лет.

План реализации проекта (таблица 2):

Таблица 2

|

Этапы |

Сроки |

Ответственные |

|

Подготовительный этап: - Изучение методической и специальной литературы по проблеме. - Выявление конкретных причин, обуславливающих низкие результаты учебной деятельности школьников. - Проведение диагностики учащихся с целью выявления у них исходного уровня развития навыков чтения и развития речи. |

2011 г. |

Учитель, дефектолог, логопед |

|

Основной этап: - Отбор содержания и материала. - Разработка системы упражнений по формированию навыков чтения, связной устной речи в качестве средства коррекции выявленных недостатков у обучающихся с особыми образовательными потребностями. Применение созданной системы. - Применение инструментария специалистов. - Демонстрация образовательных продуктов. |

2011 – 2012 гг. |

Учитель, дефектолог, логопед |

|

Итоговый этап - Мониторинг хода реализации проекта и внесение корректив, оформление результатов. |

2013 г. |

Учитель |

4. Результативность педагогического проекта

Ожидаемые результаты и социальный эффект

В рамках дифференцированного подхода к обучению для детей, испытывающих стойкие трудности в освоении учебных программ, в 2006 году в нашей школе были открыты специальные (коррекционные) классы и группы для обучения детей с особыми образовательными потребностями. С 2011 по 2013 гг. МБОУСОШ №4 являлась региональной инновационной площадкой по теме «Организация специального (коррекционного) обучения детей в условиях общеобразовательной школы».

Неуспеваемость учащихся связана, в первую очередь, с проблемой развития связной устной речи и слабой техникой чтения. Эта проблема приобретает в современной методике начального обучения всё большую актуальность. Во – первых, это обусловлено тем, что только развитая связная речь ребёнка позволяет ему свободно общаться с окружающими людьми. Во – вторых, это продиктовано увеличением роли устного слова в культурной жизни страны, так как наиболее ценимым в наше время стало умение говорить без подготовки, спонтанно. Следовательно, детей необходимо учить строить связные устные высказывания в целях их коммуникативных способностей. Чтобы повысить уровень общеобразовательной подготовки учащихся необходимо заложить прочный фундамент знаний в начальных классах. В связи с этим остро встаёт вопрос об особенностях обучения детей с отклонениями в речевом развитии в условиях общеобразовательной школы.

Основными направлениями деятельности педагога являются:

· формирование полноценного навыка чтения;

· развитие речи;

· общее развитие и воспитание детей.

Разработка специальных упражнений, направленных на формирование полноценного навыка чтения и связной устной речи у младших школьников с особыми образовательными потребностями (для 2 (VII)- 4(VII)классов) способствовала принципиальному изменению содержания работы учителя со школьниками, испытывающих стойкие трудности в освоении учебных программ.

На подготовительном этапе были выявлены конкретные причины, обуславливающие низкие результаты учебной деятельности школьников ипроведена диагностика учащихся с целью выявления у них исходного уровня развития навыков чтения и развития речи. Дано систематическое описание тех трудностей, которые возникают у учащихся в процессе обучения, с указанием на возможные психологические причины, лежащие в основе этих трудностей.

Трудности при обучении чтению:

ü потеря строки при чтении;

ü правильно прочитывается начало слова, а конец читается с искажениями;

ü торопливость при чтении, что приводит к плохому пониманию прочитанного;

ü нечёткое произношение;

ü низкая скорость чтения;

ü челночное чтение (чтение с возвратом);

ü ограниченный словарный запас;

ü плохое запоминание прозы и стихотворений;

ü не может пересказывать прочитанное своими словами, стремится к дословному пересказу;

ü невыразительность чтения.

Низкий уровень развития речи:

ü слабое различие звуков на слух;

ü качество и количество словарного запаса ребёнка;

ü неправильно составляются простые предложения, неграмотно связываются речевые конструкции, не понимают последовательность событий в тексте.

В ходе основного этапа работы определены способы коррекции выявленных недостатков и разработана система упражнений по формированию навыков чтения, связной устной речи. Для определения эффективности проведено повторное диагностирование с использованием методики констатирующего эксперимента.

На итоговом этапе составлен мониторинг хода реализации проекта, который доказывает эффективность выбранной методики и системы (таблица 3).

Таблица 3

|

Формирование полноценного навыка чтения |

||||||

|

Параметры чтения |

год |

|

||||

|

2011 |

2012 |

2013 |

|

|||

|

правильность |

22% |

67% |

75% |

|

||

|

беглость |

67% |

70% |

75% |

|

||

|

выразительность |

45% |

63% |

67% |

|

||

|

сознательность |

88% |

88% |

100% |

|

||

|

Формирование связной устной речи |

||||||

|

Педагогическая симптоматика |

год |

|||||

|

2011 |

2012 |

2013 |

||||

|

Развитие словарного запаса |

55% |

75% |

78% |

|||

|

Запоминание прозы |

55% |

77% |

88% |

|||

|

Пересказ текста |

88% |

88% |

100% |

|||

|

Развитие слуха |

55% |

75% |

88% |

|||

|

Развитие грамматических навыков |

44% |

75% |

88% |

|||

Результаты мониторинга показывают, что очень медленно совершенствуется техника чтения, развивается монологическая речь у обучающихся с особыми образовательными потребностями. Причины затруднений заключаются в индивидуальных особенностях протекания мыслительных процессов и установления связей между восприятием и произношением.

Дети с особыми образовательными потребностями «шагают» в обучении медленнее, чем остальной контингент детей. Причинами является то, что у этих детей удлинен период приема и переработки информации, также удлинен период прохождения информации по проводящим путям в центр нервной системы, у них медленнее устанавливаются ассоциативные связи в коре головного мозга – между теми центрами, которые участвуют в чтении: слуховой, зрительный, речедвигательный. Мыслительные процессы замедлены, дети импульсивны, постоянно имеют затруднения при самопроверке. Все это психофизиологическая основа затруднений в овладении навыками чтения нашими детьми.

Социальная направленность и перспективность представляемого опыта заключается в том, что в его основе лежит деятельностный принцип, что соответствует требованиям современного общества, формировать у учащихся с особыми образовательными потребностями такие качества как коммуникативность, творчество.

Данный опыт реализуется в интеграции с узкими специалистами: учителем - логопедом, педагогом-дефектологом, владеющие знаниями специальной коррекционной психологии.

Показателем результативности педагогического проекта «Формирование полноценного навыка чтения и связной устной речи у младших школьников с особыми образовательными потребностями» является то, что в 2020 – 2021 учебном году выпускники успешно окончили 4 класс. Из 9 обучающихся 5 человек окончили учебный год на «5 и 4», что составляет 56%.

Перспективы дальнейшего развития проекта

В дальнейшей своей работе предполагаю продолжить применять систему упражнений при формировании связной устной речи на уроках математики при решении задач и окружающего мира при изучении основных тем.

Литература

1. Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. М.: Издательство «Ось-89», 2007.

2. Волосовец Т. В., Кутепова Е.Н. Учебно – методическое пособие. Психолого – педагогические и методические аспекты обучения чтению детей с задержкой психического развития. – М., Российский университет дружбы народов, 2007.

3. Козырева Г. Н. Совершенствование навыков чтения учащихся 1-4 классов. Статья из пособия: Повышение профессионального мастерства педагогов: из опыта работы МО учителей начальной школы.– Волгоград, 2009, - с. 68.

4. Локалова Н. П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. Психодиагностические таблицы: причины и коррекция трудностей при обучении младших школьников русскому языку, чтению и математике. – М.: МГОПИ, «Альфа», 1993.

5. Оморокова М. И. Методическое пособие для учителя: Совершенствование чтения младших школьников. – М., 1999.

6. «Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида». – М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2010.

7. Фомина И. В., Щербакова И. В. Русский язык. 1-4 классы: Развитие устной речи и коррекция письма. Инновационные подходы: конспекты уроков, упражнения, занимательные задания. – Волгоград, 2009.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.