Математическая газета:

П. Крутоярский

« …каждый выдающийся исследователь вносит свое имя в историю науки не только

собственными открытиями, но и теми открытиями, к которым он побуждает других»

Планк Макс

( 26 декабря 1791 — 18 октября 1871)

Чарльз Бэббидж был сыном богатого банкира из Дэвона

(Англия) и очень талантливым математиком. В течение 13 лет он заведовал

кафедрой математики Кембриджского университета (когда-то этот пост занимал

Ньютон). Бэббидж был одним из основателей Королевского

астрономического общества, автором всевозможных сочинений на самые

различные темы -

- от политики до технологии производства. Он

принимал участие в создании различных приборов, в частности, тахометра, и

приспособлений, например предохранительной решетки для железнодорожного

локомотива, которая позволяла отбрасывать с пути случайно попавшие туда

предметы. Бэббидж занимался и такими серьезными проблемами, как расчет

смертности населения и реформа почтовой службы. Однако главной страстью Бэббиджа была борьба за

безукоризненную математическую точность. В 1821 году приступил к разработке своей

вычислительной машины, которая помогла бы выполнить более точные

вычисления. В

1822 году была построена пробная модель Разностной машины, способной

рассчитывать и печатать большие математические таблицы. Это было очень

сложное, большое устройство и предназначалось для автоматического

вычисления логарифмов.

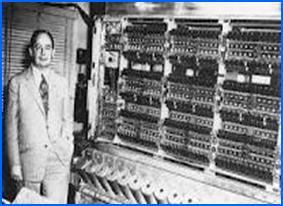

(28.12.1903-8. 2. 1957)

Джон фон Нейман родился в Будапеште 28 декабря 1903 года. Он был родом из венгерского высшего класса, из которого вышли многие гиганты математики и физики.

Еще маленьким ребенком Янош любил математику и постоянно стремился

приспосабливать ее логику к миру в целом. Тем не менее, его необъятный

интеллект не был ограничен математикой. Хотя он был зачислен в университет

в Будапеште в 1921 году, фон Нейман получил большую часть образования в

других институтах. В период с 1927 по 1930 год фон Нейман был лектором по

математике в университете в Берлине. Редко кто, будучи молодым, получает

такую должность. В течение первого года он опубликовал там 5 научных работ. О фон Неймане часто рассказывают анекдоты в связи

с его редкой способностью к мгновенному вызову информации из памяти. Он мог

прочесть книгу, а потом несколько лет спустя цитировать ее дословно.

Однажды Фон Нейман читал лекцию, которую он не проводил 20 лет — и к

удивлению окружающих, он использовал те же буквы и символы, которые он

применял в первоначальной лекции. Но более поразительной была скорость, с которой он

мог выполнять сложные вычисления в уме. Решающий момент в карьере Джона фон Неймана

произошел, когда он начал работать над созданием первой атомной бомбы в

Лос-Аламосе в начале 40-х годов. Результат этой работы привел его к

пониманию высокой значимости компьютеров. В течение лета 1944 года фон

Нейман был полон страстного желания найти пути ускорения вычислений. Как

это ни странно, его первая “встреча” с компьютерами произошла на

железнодорожной платформе. Однажды, в июне 1944 года, Герман Голдстайн,

математик и военный офицер, который был посредником между Абердинской

Мэрилендской баллистической исследовательской лабораторией и секретным

компьютерным проектом в школе Мура при университете в Пенсильвании увидел

фон Неймана на платформе в Абердине. Голдстайн, был

вовлечен в проектирование компьютера в университете в Пенсильвании,

названного электронно-числовым интегратором — ENIAC. Когда Голдстайн объяснил, что компьютер может

выполнять 333 умножения в минуту, фон Нейман взволнованно попросил более

детального объяснения. Фон Нейман добился разрешения от властей посетить

проект. Приехав 7 сентября 1944 года в школу Мура электронного

проектирования, где компьютер находился в стадии завершения, фон Нейман

придал программе ENIAC респектабельность, которая не вызвала энтузиазма у

создателей.

Янош, как его называли в детстве, был

старшим из трех сыновей.

Итальянский

физик и физиолог Алессандро Вольта родился в городке Комо близ Милана.

Учился в школе ордена иезуитов в Комо, где обнаружил способности к риторике

и проявил интерес к естественным наукам. В 1774-1779 гг. преподавал физику

в гимназии в Комо, в 1779 г. стал профессором университета в Павии.

(18 февраля 1745 г. – 5 марта 1827 г.)

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген родился в

Леннепе, небольшом городке близ Ремшейда в Пруссии, и был единственным

ребенком в семье преуспевающего торговца текстильными товарами Фридриха

Конрада Рентгена и Шарлотты Констанцы. Рентген поступил в Утрехтскую техническую школу в

1862 г., но был исключен за то, что отказался назвать своего товарища,

нарисовавшего непочтительную карикатуру на нелюбимого преподавателя.

(27 марта 1845г. – 10 февраля 1923 г.)

Не имея свидетельства об окончании среднего

учебного заведения, он не мог поступить в высшее учебное заведение, но в

качестве вольнослушателя прослушал несколько курсов в Утрехтском

университете. После сдачи вступительного экзамена в 1865 г. был зачислен

студентом в Федеральный технологический институт в Цюрихе, поскольку

намеревался стать инженером-механиком и в 1868 г. получил диплом. В 1872 г. перешел в Страсбургский университет и в

1874 г. начал там свою преподавательскую деятельность в качестве лектора по

физике. Через год Рентген. стал полным профессором физики

Сельскохозяйственной академии в Гогенхейме), а в 1876 г. вернулся в

Страсбург, чтобы приступить там к чтению курса теоретической физики. В 1894 г., когда P. был избран ректором

университета, он приступил к экспериментальным исследованиям электрического

разряда в стеклянных вакуумных трубках. Экспериментируя в одиночестве в университетской

лаборатории, неожиданно открыл «всепроникающие» лучи, которые во всем мире

вслед за ним теперь называют «Х-лучами» («Икс-лучами»), а в России –

«рентгеновыми» или «рентгеновскими». Как оказалось, икс-излучение способно

проникать сквозь многие непрозрачные материалы. Рентгеновское излучение

ионизирует окружающий воздух и засвечивает фотопластины. Также Рентгеном

были сделаны первые снимки с помощью рентгеновского излучения. Открытие немецкого учёного очень сильно повлияло

на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием

рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества. Через

короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в

медицине и различных областях техники.

Д.И. Менделеев родился 27 января (8 февраля) 1834

года в Тобольске в семье Ивана Павловича Менделеева, в то время занимавшего

должность директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа.

Дмитрий был в семье последним, семнадцатым ребёнком. Из семнадцати детей

восемь умерли ещё в младенчестве.

(1834-1907)

15 сентября 1828 —

17 августа 1886

Александр Михайлович Бутлеров родился 15 сентября

1828 года в семье помещика. Рано остался без матери и поэтому детство

Бутлерова прошло в имении деда. Первоначальное образование получил у пенсионера,

Говарда Швальдтовски, бывшего польского офицера.

Родился в мелкопоместной дворянской семье, потомок запорожского

казака. Отец Пржевальского умер в 1846 году, и мальчика воспитывал дядя, прививший

ему страсть к охоте и путешествиям. В 1855 году по

окончании Смоленской гимназии зачислен на военную службу унтер-офицером в

пехотный полк. Через год Пржевальский поступил в Академию

Генерального штаба.

(12 апреля 1839 — 20 октября 1888)

Витус Беринг родился в 1781 г. в датском городе

Херсенсе в семье таможенника. Детство и юность его были связаны с морем.

После школы он поступил в морской кадетский корпус и посвятил себя морскому

делу. Он совершенствовал свою профессию, плавая по Балтийскому морю и

Атлантическому океану, В 1703 г. он совершает первое плавание в Ост-Индию и

становится достаточно искусным моряком.

(12 августа 1681 — 19 декабря 1741)

«Остров Беринга» Берингов пролив

Обладая неиссякаемой энергией и легендарной

работоспособностью, за свою относительно недолгую жизнь он успел сделать

удивительно много: прошел по дорогам и бездорожью пяти континентов,

сформулировал крупные научные обобщения в области генетики и эволюционного

учения, написал более 10 книг, провел гигантскую организационную работу по

созданию стройной системы учреждений сельскохозяйственной науки в такой

огромной стране, как СССР. При всей разноплановости его деятельности она на

редкость цельная: всю свою жизнь в науке, начиная со студенческой скамьи,

Н.И.Вавилов посвятил изучению культурных растений, преследуя благородную

цель - повысить их урожайность, устранить тем самым угрозу нехватки

продуктов питания для жителей нашей страны и всего человечества. К 20-м - началу 30-х годов относятся

многочисленные экспедиции по сбору и изучению культурных растений, которые

совершил сам Вавилов или которые он организовал и в которых участвовали его

сотрудники. Н. И. Вавилов посетил около 40 стран. Многие из его путешествий

были сопряжены с большими тяготами и риском, особенно трудными и опасными

были экспедиции в Афганистан (1924 г.) и в Эфиопию (1927 г.). За первую из

них ученый был удостоен золотой медали Русского географического общества

"За географический подвиг". В 1930 г. он возглавил первое в стране

академическое учреждение по генетике - лабораторию, через три года ставшую

Институтом генетики АН СССР. В этом учреждении Н.И.Вавиловым были собраны

молодые талантливые исследователи, представители ленинградской школы

генетики. В 1934 г. Институт генетики был переведен в Москву, но

Н.И.Вавилов продолжал им руководить до 1940 г. Ныне это учреждение (Институт

общей генетики РАН) носит его имя. В 1923 г. Н.И.Вавилов был избран

членом-корреспондентом, а в 1929 г. - действительным членом АН СССР. Он

избирался также иностранным членом Английского королевского общества,

Чехословацкой, Шотландской, Индийской, Германской (в Галле) академий наук,

Линнеевского общества в Лондоне, Американского ботанического общества и

ряда других национальных и международных организаций. В последний период его жизни Н.И.Вавилову пришлось

мужественно отстаивать и свои научные убеждения, и свою линию внедрения

достижений науки в практику сельского хозяйства. В этих дискуссиях

Н.И.Вавилов был главным оппонентом Т.Д.Лысенко, отрицавшего законы

наследственности и предъявлявшего генетикам политические обвинения. Конец жизни Н.И.Вавилова оказался трагическим. В

августе 1940 г. он был арестован, перенес многочасовые допросы, суд,

приговоривший его к высшей мере наказания - расстрелу, длительное

содержание в камере смертников. Позднее смертный приговор был заменен 20

годами заключения. В январе 1943 г. в саратовской тюрьме Н.И.Вавилов умер

от истощения. Н.И. Вавилов родился 25 ноября 1887 года на Средней Пресне в

Москве. Отец Иван Ильич Вавилов — купец второй гильдии и

общественный деятель, мать Александра Михайловна Вавилова, урождённая

Постникова, дочь художника-резчика. Всего в семье было семеро детей, однако трое из

них умерли в детстве.

Иван Владимирович Мичурин родился (15)

27 октября 1855 года в поместье Вершина Рязанской губернии. В четырехлетнем

возрасте остался без матери.

(27 октября 1855 — 7 июня 1935)

v

Мы – цель и высшая вершина всей вселенной.

Мы – наивысшая красота юдоли бренной.

Коль мирозданья круг есть некое кольцо

В нем, без сомненья. Мы – камень драгоценный.

v

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?

В чем нашей жизни смысл? Он нам не постижим.

Как много чистых душ плод колесом лазурным

Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите дым?

v

Я солнце скрыть цветами не могу,

Раскрыть вселенной тайны не могу.

Из моря мыслей разум вынул жемчуг,

Но просверлить его годами не могу!

v

О если б каждый день иметь краюху хлеба,

Над головою кров и скромный угол, где бы

Ничьим владыкою, ничьим рабом не быть –

Тогда благословить за счастье можно небо!

v

Меня философом враги мои зовут,

Однако, - видит бог, - ошибочен их суд.

Ничтожней много я: ведь мне ничто не ясно.

Не ясно даже то, зачем и кто я тут.

С.В. Ковалевская – выдающийся русский математик;

первая в мире женщина – профессор и член – корреспондент Петербургской

академии наук. Образование маленькая

Соня получила дома.

(1850 – 1891 гг)

Для нее, как тогда

было принято в богатых семьях, пригласили учителя, который в течение

нескольких лет обучал ее письму, математике и основам других наук. Дядя ее,

Петр Васильевич Корвин-Круковский, был умным, начитанным собеседником. Он

рассказывал Соне сказки, учил играть в шахматы и между делом в нее новый, чудесный

мир”, как писала потом сама С. В. Ковалевская. Она очень много размышляла

над различными математическими формулами и законами, глубоко обдумывала

каждый факт, каждое правило, каждое действие. Софья Васильевна работала

очень много и старательно. “Работает, как муравей, с утра до ночи”, –

сказал о ней однажды ее муж. И действительно, она умела работать подолгу,

вдумчиво, терпеливо. “Что касается математического образования Ковалевской,

то могу заверить, что я имел очень немногих учеников, которые могли бы

сравниться с ней по прилежанию и способностям”, – писал впоследствии

Вейерштрасс. Работы С. В. Ковалевской внесли

огромный вклад в теорию дифференциальных уравнений, теорию алгебраических

функций, теоретическую и небесную механику. Софья Ковалевская – одна из

крупнейших женщин – математиков, когда - либо существовавших. Она была

одним из крупнейших математиков XX века. Математика и поэзия. Что роднит их, казалось,

на первой взгляд разные… Но женщина-математик Софья Васильевна Ковалевская

говорит о математике так: “Это наука, требующая наиболее фантазии, нельзя

быть математиком, не будучи в то же время поэтом в душе”.

В 1874 г. Геттингенский университет присудил С. В. Ковалевской

степень доктора философии “с высшей похвалой”. Теперь она имела право

преподавать математику в высшем учебном заведении. Однако в течение нескольких

лет Ковалевская не могла найти применения своим знаниям. Средств к

существованию стало мало. Чтобы обеспечить себя, она писала стихи, повести,

романы, критические статьи для журналов и газет, но мысли о возвращении к

научным знаниям она не оставляла. “Я чувствую, что предназначена служить

истине – науке и прокладывать новый путь женщинам, потому что это значит

служить справедливости”, – писала она в то время.

За выдающиеся заслуги Русская Академия наук избрала С. В. Ковалевскую

своим членом – корреспондентом. Министр просвещения Франции присвоил ей

почетное звание “Офицера просвещения”. Этого звания удостаивались лишь

некоторые. Вся ее прекрасная жизнь есть образец служения науке. Могучий

русский талант, настойчивость, постоянное стремление вперед, непрерывный

многолетний труд – все до конца было отдано науке. История знает мало имен

женщин, которые бы могли сравняться с русской ученой Софьей Васильевной

Ковалевской.

Она – великий математик, она – признанный писатель и поэт. Вот некоторые из ее стихотворений:

13

апреля Вот

весна; теплом пахнуло, И

конец зиме холодной. Лёд

прошёл, раскрылись реки, И

Нева течёт свободно. Дождь

и солнце друг за другом Угощают

пешехода. Говорят,

непостоянна, Как

апрельская погода. Вечера,

концерты, балы Надоесть

уже успели. И

теперь другие думы На

душе у всех засели. О

деревне да о дачах Всюду

слышны разговоры. В

хлопотах отцы семейства, Всюду

счёты, шум да сборы. ЕСЛИ ТЫ В ЖИЗНИ… Если ты в жизни,

хотя на мгновенье "МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА С. В.

КОВАЛЕВСКОЙ"

Истину в сердце своем ощутил,

Если луч правды сквозь мрак и сомненье

Ярким сияньем твой путь озарил:

Чтобы, в решенье своем неизменном,

Рок ни назначил тебе впереди,

Память об этом мгновенье священном

Вечно храни, как святыню, в груди.

Тучи сбредутся громадой нестройной,

Небо покроется черною мглой -

С ясной решимостью, с верой спокойной

Бурю ты встреть и померься с грозой

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.