«Комплексное исследование экологического состояния пришкольной территории»

Выполнили:

Князева Юлия, ученица 10Б класса,

Королева Кристина, ученица 10Б класса

Научный руководитель:

Петренко Елена Николаевна, учитель биологии.

Содержание

Введение

1. Расположение школы в микрорайоне

2. Схема объектов, расположенных вблизи школы

3. Атмосферный воздух

3.1. Состояние атмосферного воздуха г. Сургута

3.2. Динамика фонового загрязнения воздуха в г. Сургуте

3.3. Автотранспорт – основной загрязнитель атмосферы

3.4. Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта.

3.5. Анкета для владельцев автотранспорта

3.6. Определение наличия свинца в растениях

3.7. Изучение запыленности воздуха в различных местах пришкольной территории

3.8. Изучение состояния воздушной среды по содержанию золы в органах растений

4. Почва

4.1. Оценка загрязнения почвы пришкольной территории тяжелыми металлами

5. Биоиндикация

5.1. Биоиндикация по животным организмам

5.2. Неинфекционные болезни растений пришкольной территории

5.3. Лихеноиндикация

6. Растения пришкольной территории

6.1. Определение видового состава растительности

6.2. Карта пришкольной территории

6.3. Аттестационный лист

7. Здоровье учащихся

7.1. Зависимость здоровья учащихся школы от экологического состояния микрорайона

Стр. 3

Cтр.6

Стр.7

Стр.8

Стр.9

Стр.10

Стр.11

Стр.13

Стр. 15

Стр. 17

Стр.19

Стр.21

Стр.23

Стр.25

Стр.25

Стр.28

Стр.30

Стр.31

Стр.32

7.2. Озеленение пришкольной территории

Озеленение

Заключение

Литература

Реценция

Стр.33

Стр.35

Стр.63

Стр.65

Стр.66

Введение

«Когда человечество

поймет, что есть пространство,

насыщенное следствиями

человеческих деяний,

можно будет лечить

планету …»

Е.Рерих.

Современная ситуация, сложившаяся между обществом и природой, ставит перед учеными, политиками и каждям человеком труднейшие задачи, требующие осторожного и эффективного решения. Это обусловлено экологической опасностью, вызванной стремительным и нарастающим вмешательством человека в природную среду. В результате образовалась функционально замкнутая система «общество – природа». В ней можно проследить как прямое, так и обратное воздействие отдельных компонентов друг на друга. Природа стала проводником обратных воздействий человека на себя, которые нарушают равновесие самой системы и оказывают губительное влияние на состояние здоровья человека.

Поэтому цель нашей работы – провести комплексную оценку экологического состояния пришкольной территории и привлечь внимание школьников к экологическому состоянию ближайшего окружения для воспитания ответственного отношения к природе и здоровью человека. Для этого необходимо:

1. Исследовать и обобщить знания о влиянии окружающей среды на здоровье человека, а именно:

- экологические проблемы г.Сургута;

- зависимость здоровья детей нашей школы от экологического загрязнения микрорайона;

2. Провести анализ экологического состояния пришкольной территории;

3. Разработать проект озеленения пришкольной территории.

Практическая значимость проекта заключается в том, что он является действенным. Получив научные знания по перечисленным проблемам, учащиеся смогут применить научные знания на практике и получить жизненный опыт.

Исследования экологического состояния пришкольной территории

Цель работы: осуществить комплексную оценку экологического состояния пришкольной территории и привлечь внимание школьников к экологическим проблемам ближайшего окружения.

Задачи:

1. Провести исследование и анализ экологического состояния пришкольной территории;

2. Проследить зависимость здоровья учащихся нашей школы от экологического состояния микрорайона;

3. Разработать проект озеленения пришкольной территории.

Место выполнения проекта: МОУ СОШ №3

Сроки выполнения проекта: 2018-2019 гг.

1.

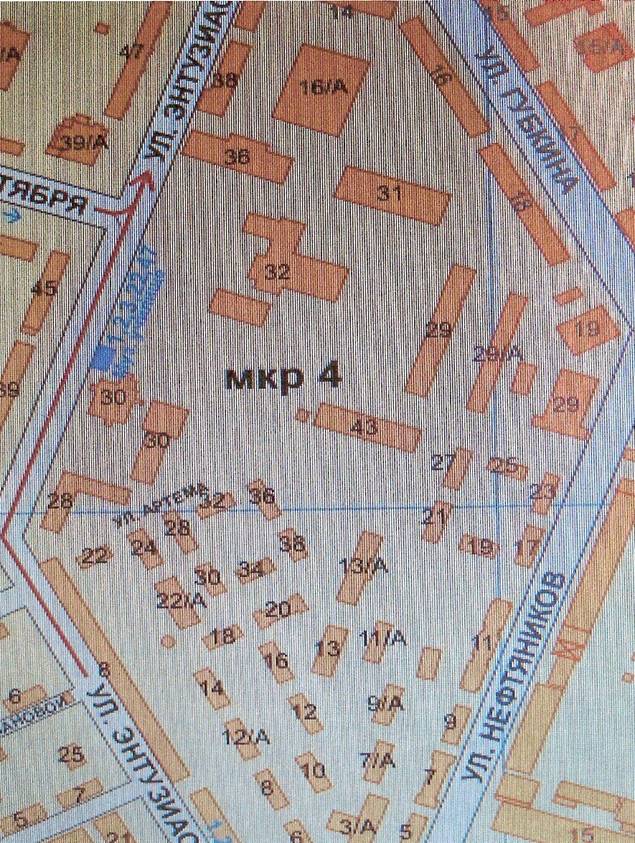

Расположение школы в микрорайоне.

Расположение школы в микрорайоне.

![]()

Схема 1.

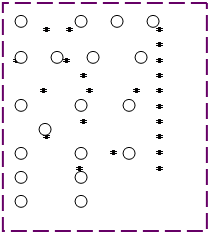

2. Схема объектов, расположенных вблизи школы

![]()

![]() 38м

38м  239м

239м

![]() 41м

41м

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

159м

159м

![]()

![]()

![]()

![]()

66м

66м  159м

159м  224м

224м

123м

Схема 2.

От гостиницы Нефтяник до школы - 41м.

От Открытое Акционерное Общество «Сургутнефтегаз управление по внутрепромысловому сбору и использованию нефтяного газа структурное подразделение» - 66м.

От улицы Губкина 18 - 38м.

От Департамента ЖКХ СГМУП Городские тепловые сети Баня «Нефтяник» - 159м.

От Российская СНГ Федерация Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» Управление по эксплуатации зданий и сооружений прачечный комбинат химчистка г.Сургут - 224м.

От Департамента жилищно-коммунального хозяйства СГМУП ГТС -239м.

От трассы по улице Энтузиастов - 123м.

От трассы по улице Губкина - 159м.

3. Атмосферный воздух.

3.1. Состояние атмосферного воздуха г. Сургута.

По данным наблюдений «Сургутского кадастрового центра «Природы» основным источником загрязнения атмосферы города являются предприятия топливной, энергетической, нефтяной и химической промышленности, ОАО «Аэропорт Сургут», транспорт.

Таблица 3.1.1.

Характеристика загрязнения воздуха г. Сургута за 2018г.

|

Примесь |

qr |

б |

qm (в ПДК) |

q |

ql |

n |

|

Взвешенные вещества |

0,1-0,4 |

0,09 |

2,2 |

0 |

0 |

2145 |

|

Диоксид серы |

0-0,02 |

0,004 |

<0,1 |

0 |

0 |

2547 |

|

Оксид углерода |

1-4 |

0,8 |

1,2 |

0 |

0 |

2548 |

|

Оксид азота |

0,03-0,06 |

0,027 |

0,4 |

0 |

0 |

890 |

|

Диоксид азота |

0,04-0,07 |

0,017 |

1,1 |

0,2 |

0 |

2545 |

|

Фенол |

0,003-0,009 |

0,001 |

0,8 |

0 |

0 |

1769 |

|

Формальдегид |

0,006-0,025 |

0,004 |

0,8 |

0 |

0 |

1939 |

|

Бензапирен* |

1,7 |

- |

4,2 |

- |

- |

12 |

|

Алюминий** |

0,34 |

- |

0,66 |

- |

- |

12 |

|

Железо** |

0,55 |

- |

1,2 |

- |

- |

12 |

|

Кадмий** |

не обнаружен |

|||||

|

Марганец** |

0,01 |

- |

0,03 |

- |

- |

12 |

|

Медь** |

0,08 |

- |

0,03 |

- |

- |

12 |

|

Никель** |

0,01 |

- |

0,01 |

- |

- |

12 |

|

Свинец** |

0,02 |

- |

0,04 |

- |

- |

12 |

|

Хром** |

0,01 |

- |

0,04 |

- |

- |

12 |

|

Цинк** |

0,04 |

- |

0,06 |

- |

- |

12 |

* и ** означают, что в графе «n» дано количество среднемесячных определений, а в графе «qm» - максимальная величина из средних за месяц. Концентрации металлов приведены в графах «qr» и «qm» в мкг/мз, 3,4-бензапирена в мкг/мз х 1Б6.

3.2. Динамика фонового загрязнения атмосферного воздуха в г. Сургуте.

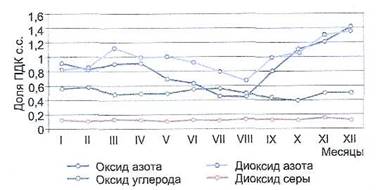

Рис. 3.2.1. Динамика фонового загрязнения оксидом азота, оксидом углерода, диоксидом азота, диоксидом серы.

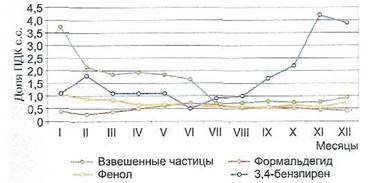

Рис. 3.2.2. Динамика фонового загрязнения взвешенными частицами, фенолом, формальдегидом, 3,4-бензапиреном.

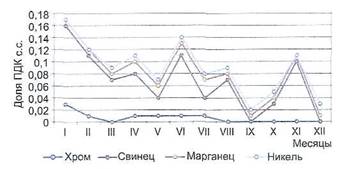

Pис. 3.2.3. Динамика фонового загрязнения хромом, свинцом, марганцем, никелем.

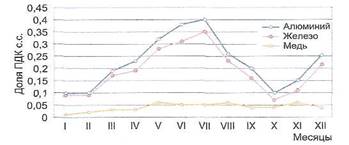

Рис. 3.2.4. Динамика фонового загрязнения алюминием, железом, медью.

Из представленных графиков видно, что размах колебаний среднесуточной концентрации диоксида азота в течении года находится в пределах значений 0,7-1,3 ПДК с незначительным снижением в теплый период года. Увеличение концентрации до 1,0-1,3 ПДК отмечалось во время отопительного периода. Содержание диоксида азота выше в зимний период, среднегодовой показатель не превышает значений ПДК также и: оксида азота - 0,9 ПДК, оксида углерода - 0,5 ПДК, диоксида углерода - 0,12 ПДК.

Уровень содержания 3,4-бензапирена превышает значение ПДКб среднегодовая концентрация составляет 1,7 ПДК.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ имеет стабильное значение и не превышает ПДК в течении нескольких лет.

3.3.Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы оксидами азота NOx (смесью оксидов азота NO и NO2) и угарным газом, содержащихся в выхлопных газах. Доля транспортного загрязнения воздуха составляет более 60% по СО и более 50% по NOx от общего загрязнения атмосферы этими газами. Повышенное содержание СО и NOx можно обнаружить в выхлопных газах неотрегулированного двигателя, а также двигателя в режиме прогрева.

Выбросы вредных веществ от автотранспорта характеризуются количеством основных загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу из выхлопных (отработанных) газов, за определенный промежуток времени.

К выбрасываемым вредным веществам относятся угарный газ (концентрация в выхлопных газах 0,3-10% об.), углеводороды — несгоревшее топливо (до 3% об.) и оксиды азота (до 0,8%), сажа.

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в атмосферу, может быть оценено расчетным методом. Исходными данными для расчета количества выбросов являются:

- количество единиц

автотранспорта разных типов, проезжающих по

выделенному участку автотрассы в единицу времени;

- нормы расхода топлива

автотранспортом (средние нормы расхода

топлива автотранспортом при движении в условиях города приведены в

таб. 1.);

Таблица 3.3.1.

|

Тип автотранспорта |

Средние нормы расхода топлива (л на 100км) |

Удельный расход топлива Yi (л на км) |

|

Легковой автомобиль |

11-13 |

0,11-0,13 |

|

Грузовой автомобиль |

29-33 |

0,29-0,33 |

|

Автобус |

41-44 |

0,41-0,44 |

|

Дизельный грузовой автомобиль |

31-34 |

0,31-0,34 |

- значения эмпирических коэффициентов, определяющих выброс вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего (приведены в табл.2).

Таблица 3.З.2.

|

Вид топлива |

Значение коэффициента (К) |

||

|

Угарный газ |

Углеводороды |

Диоксид азота |

|

|

Бензин |

0,6 |

од |

0,04 |

|

Дизельное топливо |

0,1 |

0,03 |

0,04 |

Коэффициент К численно равен количеству вредных выбросов в литрах при сгорании в двигателе автомашины количества топлива (также в литрах), необходимого для проезда 1км (то есть равного удельному расходу).

3.4. Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта.

Школа находится между двумя автомобильными трассами. Расстояние от трассы по улице Энтузиастов до школы - 123м. Расстояние от трассы по улице Губкина- 159м.

Автомобили по улице Энтузиастов, которая прилегает к школьной территории, движутся в одном направлении, имеется 3 нерегулируемых пешеходных перехода, расстояние между которыми - 150м.

Автомобили по улице Губкина, которая прилегает к школьной территории, движутся в шести направлениях: Губкина — Нефтяников, Нефтяников - Магистральная, Магистральная - Губкина, Нефтяников - Губкина, Магистральная — Нефтяников, Губкина- Магистральная. Поток автомобилей, не глуша двигатель, у светофора задерживается на 30 сек. Данная траса располагается от школы в 150м.

Так как интенсивность движения на улицах различна, мы делали два расчета.

Улица Энтузиастов.

1. Определив участок дороги, протяженностью примерно 100 м., подсчитали число единиц автотранспорта, проходящего по участку за 15 минут (с бензиновым двигателем 241, с дизельным – 9). Затем полученное число умножили на 4, узнали их численность за час (N); с бензиновым двигателем 856, с дизельным – 36.

2. Рассчитали общий путь (S), пройденный всеми машинами за 1 час; S=Nх100 м. Получили S1=856х100=85600 (85 км. 60 м.)

S2=36х100=3600 (3 км. 60 м.)

3. Рассчитали количество топлива, сжигаемого двигателями автомашин (R): R=S*K, где К – расход топлива на 1км пути в литрах, для бензиновых двигателей он примерно составляет 0,1л, для дизельных – 0,4л.

R1=96400*0,1=9640л

R2=3600*0,4=1440л

4. Используя данные: при сгорании топлива, необходимого для пробега 1км, выделяется 0,6л угарного газа, 0,1л углеводородов, 0,04л диоксида азота. При сгорании дизельного топлива вредных выбросов выделяется в 4 раза меньше. (Высоцкая М.В. Экология. Волгоград: Учитель, 2007 – 127с.)

Рассчитали количество выделившихся вредных веществ на выбранном нами участке.

При сгорании бензинового топлива:

(0,6+0,1+0,04)*9640=7133,6л

При сгорании дизельного топлива:

((0,6+0,1+0,04)*3600):4=666л

Улица Губкина

1. N3=432*4=1728

N4=6*4=24

2. S3=1728*100=172800 (172км 800м)

S4=24*100=2400 (2км 400м)

3. R3=172800*0,1=17280л

R4=2400*0,4=960л

4. При сгорании бензинового топлива:

(0,6+0,1+0,04)*17280=12787л

При сгорании дизельного топлива:

((0,6+0,1+0,04)*960):4=177,6л

Проделав расчеты нами было выяснено, что в атмосферу выделяется приблизительно 20764,2л вредных веществ, а участки на трассах, находятся всего в 123м и 159м. Мы предполагаем, что большая часть этих вредных веществ и в атмосфере пришкольной территории. Количество вредных выбросов в атмосферу возрастает в трое в часы пик.

3.5. Анкета для владельцев автотранспорта.

Мы собираем информацию о влиянии автомобильного транспорта на окружающую среду нашего микрорайона и города в целом. Будем вам благодарны, если вы ответите на несколько вопросов, связанных с этой проблемой.

1. Какой критерий был для вас основным при покупке автомобиля?

А.Престижность марки_____.

Б. Экономичность в эксплуатации_____.

В. Потребность семьи_____.

Г. Минимальная цена автомобиля_____.

2. Пользуетесь ли вы общественным транспортом?

А.Да_____.

Б. Нет_____.

В. В исключительных случаях_____.

3. Водите ли вы машину с умеренной скоростью?

А.Да_____.

Б. Нет_____.

В. Не всегда_____.

4. «Гоняете» ли вы двигатель в холостом режиме?

А.Да_____.

Б. Нет_____.

В. Иногда_____.

5. Регулярно ли вы

проводите профилактику, держите в исправности

воздушные и масляные фильтры?

А. Да_____.

Б. Нет_____.

В. Не всегда_____.

6. Моете ли вы в летнее время машину в реке или в пруду?

А. Да_____.

Б. Нет_____.

В. Никогда_____.

7. Какая из причин, заставляющих вас следить за уровнем СО в автомобильных выхлопах, является для вас наиболее веской?

А. Вероятность быть оштрафованным ГАИ_____.

Б. Ответственность за состояние воздуха в нашем городе_____.

В. Иные причины_____.

8. Известно ли

вам, что автомобильный транспорт - основной источник

загрязнения воздуха в городе?

А. Да_____.

Б. Нет_____.

В. Для меня этот факт не имеет значения_____.

9. Приходилось ли

вам испытывать недомогание из-за высокого уровня

загазованности воздуха в городе (головная боль, резь в глазах, кашель и т.п.)

А. Часто_____.

Б. Очень редко_____ .

В. Никогда_____.

Г. Затрудняюсь ответить_____.

10. Согласитесь ли вы поменять свой автомобиль на менее престижный, но экологически более чистый, не загрязняющий окружающую среду?

А. Да_____.

Б. Нет_____ .

В. Затрудняюсь ответить_____.

Анализ анкетирования.

В опросе участвовало 50 владельцев автомобилей. Среди опрошенных были как мужчины, так и водители женского пола. Результат получился следующим:

|

№ п/п |

А |

Б |

В |

Г |

|

1 |

6 |

10 |

20 |

14 |

|

2 |

16 |

16 |

18 |

|

|

3 |

15 |

25 |

10 |

|

|

4 |

31 |

5 |

14 |

|

|

5 |

42 |

10 |

8 |

|

|

6 |

12 |

31 |

7 |

|

|

7 |

16 |

9 |

25 |

|

|

8 |

38 |

2 |

10 |

|

|

9 |

13 |

5 |

4 |

28 |

|

10 |

22 |

13 |

15 |

|

Обработав результаты, мы пришли к выводу, что владельцев автомобилей нашего города, мало волнует тот факт, что автотранспорт является одним из главных загрязнителей окружающей среды.

3.6. Определение наличия свинца в растениях.

Ученые доказывают, что на расстоянии 100 м от дороги свинец практически не обнаруживается. Мы решили проверить эти предположения экспериментальным путем, так как расстояние от автомагистрали по улице Энтузиастов до школы 123 м., а от автомагистрали по улице Губкина 159 м.

Нами был произведен сбор 100 г. растительных проб одуванчика на разной удаленности от дороги; на расстоянии 10, 25, 50, 100 м. от дороги. Затем растения измельчили и добавили к каждой пробе по смеси этилового спирта, и воды (то сеть водки). Тщательно перемешали, чтобы соединения свинца (а это главным образом – бромид свинца) перешли в раствор.

Отфильтровали и упарили до 10 мл., а затем стали добавлять его по каплям в свежеприготовленный 5%-ный раствор сульфида натрия.

Пробы, собранные на расстоянии от дороги 10 м., 25 м. – оказались более темными, что указывает на наличие в экстракте ионов свинца.

Таким образом, в пробах растений, собранных на пришкольной территории, свинец не обнаружен.

3.7. Изучение запыленности воздуха в различных местах пришкольной территории.

1. Нами были собраны листья шиповника, тополя, березы, ивы в различных местах пришкольной территории: со стороны жилых домов, автострады, бани и химчистки, в глубине территории (по 4-5 листьев с разной высоты).

2. Листья каждого участка промыли в кипяченой воде (в 100 мл.) и профильтровали полученный раствор.

3. По степени загрязненности фильтра выявили самый запыленный участок.

4. Результаты занесли в таблицу.

Таблица 3.7.1.

Степень запыленности воздуха в различных местах пришкольной территории

|

Место нахождения растения |

Сравнительная степень загрязненности |

||

|

высокая |

средняя |

низкая |

|

|

Со стороны жилых домов |

|

+ |

|

|

У автострады |

+ |

|

|

|

В глубине территории |

|

+ |

|

|

Со стороны бани и химчистки |

+ |

|

|

5. Подсчитав количество деревьев и кустарников на участке, мы рассчитали количество пыли, оседающей на зеленых насаждениях пришкольной территории.

Учитывая наши климатические условия и высокую степень запыленности воздуха микрорайона, в котором располагается школа, мы думаем, что необходимо осуществить высадку следующих растений: белую акацию, боярышник, тополь бальзамический, рябину обыкновенную, так как эти растения более газоустойчивые и за летний период могут задержать на листовой поверхности огромное количество пылевидных эмиссий.

6. Собрав листья в разных участках пришкольной территории и на разной высоте, мы прикладывали к поверхности листьев клеящуюся прозрачную ленту. Затем снимали пленку с листьев вместе со слоем пыли и приклеивали ее на лист белой бумаги, подписывали место произрастания растения.

Таблица 3.7.2.

Степень запыленности по пятибалльной шкале.

|

Степень запыленности |

Балл |

|

Очень высокая |

5 |

|

Высокая |

4 |

|

Средняя |

3 |

|

Малая |

2 |

|

Незначительная |

1 |

7. По результатам наблюдений составили таблицу.

Таблица 3.7.3.

Степень запыленности воздуха на пришкольной территории.

|

Место |

Высота от поверхности почвы, см |

Степень запыленности |

|

Автомагистраль

|

0,2 |

5 |

|

0,5 |

5 |

|

|

100 |

4 |

|

|

150 |

4 |

|

|

У жилых домов |

0,2 |

4 |

|

0,5 |

3 |

|

|

100 |

3 |

|

|

150 |

3 |

|

|

В глубине территории |

0,2 |

3 |

|

0,5 |

3 |

|

|

100 |

2 |

|

|

150 |

2 |

Запыленность воздуха в различных местах пришкольной территории присутствует и значительная, лишь в глубине, начиная с 1 м. над поверхностью почвы малая. Также можно заметить, что наибольшая запыленность взятых нами проб, наблюдается ближе к поверхности земли.

3. 8. Изучение состояния воздушной среды по содержанию золы в органах растений.

Растительные ткани в своем составе содержат различные минеральные элементы. Золой называется остаток, полученный после сжигания и прокаливания органического материала (минеральные элементы). Содержание золы в различных органах растений неодинаково. Растения нуждаются во многих биоэлементах, которые поступают из минералов. Все эти элементы поглощаются в форме ионов и включаются в растительную массу. Зола растений содержит в своем составе практически все элементы, жизненно необходимые и незаменимые, входящие в их состав в больших количествах: Fe, Mn, Zn, N, Mg, Ca и т.д. (за исключением азота, улетучивающегося в виде оксидов при озолении).

Содержание золы в различных органах неодинаково, например, листья содержат 3 – 4% золы, древесина деревьев 0,5% золы.

Под влиянием различных факторов содержание золы может меняться. В условиях загрязнения воздуха зольный состав в тканях растений увеличивается.

Изучая состояние воздушной среды на пришкольной территории, по содержанию золы в органах растений, мы исследовали два растения: щавель конский и клевер луговой. Эти два вида являются наиболее часто встречаемыми и у проезжей части, и в глубине дворов, и на пришкольной территории.

Нами было взято четыре образца, два растения собраны у дороги, а два рядом со школой. С каждого образца были собраны листья и помещены в отдельные полиэтиленовые мешочки с этикетками, на них мы отметили место сбора, время и вид растения. Провели определение сырого веса листьев. После этого растительный материал каждого образца отдельно заложили в фарфоровые чашечки и высушили в сушильном шкафу (температура 90 – 105оС) до воздушно-сухого состояния (сухая проба крошилась в пыль). После высушивания материал взвесили, а затем поместили в муфельную печь для озоления, т.е. удаления органики. После озоления оставшуюся золу взвесили.

Все полученные данные представляем в таблице.

Таблица 3.8.1.

Особенности биологической продуктивности растений и накопление зольных элементов у травянистых растений и на обследованных участках.

|

Вариант |

Сырая биомасса листьев, г |

Сухая биомасса листьев, г |

Содержание золы, % |

|

1. Участок у дороги Вид: клевер луговой – листья Вид: щавель конский – листья |

65 210 |

14 80 |

9 8 |

|

2. Участок у школы Вид: клевер луговой – листья Вид: щавель конский - листья |

73 172 |

19 43 |

7 5 |

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что воздушная среда сильно загрязнена. У дороги сильнее, чем у школы, и, тем не менее, содержание золы в листьях, изученных нами видов травянистых растений, превышает допустимое количество, что свидетельствует о сильном загрязнении.

4. Почва.

4. 1. Оценка загрязнения почвы пришкольной территории тяжелыми металлами.

Это исследование мы проводил, используя кресс-салат – однолетнее овощное растение, обладающее повышенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха газообразными выбросами автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти 100 % - ной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей.

Кроме того, побеги и корни этого растения под действием загрязнителей подвергаются морфологическим изменениям (задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины и массы корней, а также числа и массы семян).

Это растение, как биоиндикатор привлекательно еще и тем, что семена быстро прорастают уже на 3 – 4 день и на большинство вопрос эксперимента мы получили ответ за 13 дней.

Прежде чем ставить эксперимент по биоиндикации загрязнений, партию семян, предназначенных для опытов проверили на всхожесть. Для этого семена кресс-салата прорастили в чашке Петри. Нормой считается прорастание семян 90 – 95% в течение 3 – 4 суток. Процент проросших семян от числа посеянных называется всхожестью.

1. После этого один посадочный стакан заполнили почвой, взятой на пришкольной территории, другой – заведомо чистой почвой. Второй экземпляр был в качестве контроля по отношению к исследуемому материалу.

2. Субстраты в посадочных стаканах увлажняли одним и тем же количеством отстоянной водопроводной воды до появления признаков насыщения.

3. В каждый посадочный стакан на поверхность субстрата укладывали по 50 семян кресс-салата, расстояние между соседними семенами было одинаковым.

4. Покрыли семена теми же субстратами, насыпали их почти до краев стаканов и аккуратно разровняли поверхность.

5. Увлажнили верхний слой субстратов до влажности нижних.

6. В течение 13 дней наблюдали за прорастанием семян, поддерживая влажность субстратов на одном уровне. Результаты наблюдений представляем в таблице.

Таблица 4.1.1.

Скорость прорастания семян кресс-салата.

|

Исследуемый субстрат |

Число проросших семян |

||||||||||||

|

|

3 сут. |

4 сут. |

5 сут. |

6 сут. |

7 сут. |

8 сут. |

9 сут. |

10 сут. |

11 сут. |

12 сут. |

13 сут. |

14 сут. |

15 сут. |

|

Опыт 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

+ |

20 |

|

Контроль |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

+ |

+ |

80 |

|

|

Из данных таблицы видно, что в субстрате, взятом на пришкольной территории, всхожесть семян составила всего 20%, что свидетельствует о сильном загрязнении тяжелыми металлами. Появившиеся проростки были мелкими и уродливыми.

Почва, которую мы использовали для контроля, оказалась слабо загрязненная, так как взошло 80% семян. Проростки были почти нормальной длины, крепкие, ровные.

Так как на всхожесть семян и качество проростков большое влияние оказывает плодородие субстрата, то перед началом опыта нам был определен тип почвы на пришкольной территории, а затем мы подобрали в магазине почву того же типа (супесчаную) для контроля.

Из всего изложенного делаем вывод, что почва на пришкольной территории сильно загрязнена тяжелыми металлами.

5. Биоиндикация.

5.1. Биоиндикация почвы пришкольной территории по животным организмам.

Для ведения экологического мониторинга за состоянием окружающей среды из числа почвенных беспозвоночных наиболее приемлемы дождевые черви, жуки-щелкуны и их личинки, многоножки.

Мы использовали в качестве объекта исследования дождевого червя. Известно, что по мере увеличения степени загрязнения почв происходит обеднение видового состава, наблюдается неравномерное распределение, снижение численности и биомассы.

Дождевые черви – постоянные обитатели почвы. Количество их сильно варьирует, достигая в благоприятных условиях до 1000 особей на 1 м2. Они играют особую роль в почвообразовательном процессе, обогащая почву азотом и другими биогенными элементами, участвуют в разложении растительного опада.

Проводя биоиндикацию почвы, нами были исследованы участки пришкольной территории со стороны жилых домов, автострады и в глубине территории. Для проведения исследования нами были сделаны три почвенные прикопки 25х25 см. на глубину до 50 см., так как эта глубина встречаемости беспозвоночных.

Использование метода раскопки нам показалось недостаточно для точного определения численности, поэтому мы использовали дополнительно метод выгонки. Метод выгонки – химический метод. Для этого мы применили раствор перманганата калия, он действует как кожный покров и выгоняет червей из почвы.

Собирали червей с каждого участка в отдельную стеклянную банку вместе с землей и влажным мхом. После сбора с каждого уровня червей взвешивали и сравнивали, как изменяется их численность и биомасса. Данные занесли в таблицу.

Таблица 5.1.1.

Зависимость количества и биомассы дождевых червей от степени антропогенного воздействия 2018 – 2019 г.г.

|

Дождевые черви |

Номер прикопок |

|||||

|

Год |

№1, 2018 |

№1, 2019 |

№2, 2018 |

№2, 2019 |

№3, 2018 |

№3, 2019 |

|

Количество |

13 шт. |

11 шт. |

18 шт. |

16 шт. |

27 шт. |

24 шт. |

|

Биомасса |

26 г. |

18 г. |

32 г. |

27 г. |

43 г. |

41 г. |

Прикопка №1 со стороны автомагистрали.

Прикопка №2 со стороны жилых домов.

Прикопка №3 в глубине территории.

В результате исследования мы пришли к выводам:

1. Количество дождевых червей и их биомасса по прикопкам не совпадают;

2. В 2019 году наблюдается снижение их численности и биомассы;

3. Наиболее обеднена прикопка со стороны автотрассы, что свидетельствует о наличии в почве пришкольной территории тяжелых металлов и других выбросов автомобилей.

Таблица 5.1.2.

Зависимость количества и биомассы дождевых червей от степени антропогенного воздействия 2006 – 2007 г.г.

|

Дождевые черви |

Номер прикопок |

|||||

|

Год |

№1, 2018 |

№1, 2019 |

№2, 2018 |

№2, 2019 |

№3, 2018 |

№3, 2019 |

|

Количество |

13 шт. |

11 шт. |

18 шт. |

16 шт. |

27 шт. |

24 шт. |

|

Биомасса |

26 г. |

18 г. |

32 г. |

27 г. |

43 г. |

41 г. |

5. 2. Неинфекционные болезни растений пришкольной территории.

Обследуя древесные насаждения, встречающиеся на пришкольной территории, мы обратили внимание, что среди зеленой листвы у тополя, березы встречается листва рыже-бурой окраски. Первоначальные предположения о недостатке света нами были отвергнуты после изучения учебно-методического пособия для студентов СГУ «Фитопатология» под редакцией Т. А. Макаровой, П. Н. Макарова.

Рыже-бурая окраска листьев – это результат воздействия диоксида серы (SO2). На листьях могут появляться красно-бурые пятна, что наблюдали мы на иве.

Выхлопные газы вызывают образование некрозов на листьях, преждевременное усыхание и опадание листвы, ослабление и усыхание деревьев.

Все замеченные нами патологии наблюдались на высоте до двух метров, что подтверждают данные о более высокой плотности газообразных выбросов автотранспорта, чем воздуха. Это позволяет скапливаться ему в приземном слое до высоты двух метров.

Осенью 2018 года на площади «Нефтяник» осуществлялось демонтирование ДК «Нефтяник», который располагался от здания школы в 20 метрах, огромное количество пылевидной эмиссии осело на листьях, что снизило ассимиляцию и эффективность солнечного излучения. Пыль, которая попала на почву в огромных количествах, может стать причиной изменения кислотности почвы и содержания в ней микроэлементов. Это может стать причиной гибели растений, которые произрастают на пришкольной территории с определенной кислотностью почвы.

5. 3. Качественная оценка загрязнения воздуха с помощью лишайников (лихеноиндикация).

Лишайники — эпифиты, они используют стволы деревьев только как место поселения, но не как источник питания. Лишайники очень чувствительны к загрязнениям воздуха и по их присутствию на деревьях можно проследить степень загрязнения.

Пришкольную территорию мы разбили на десять квадратов 10х10м. В каждом квадрате выбрали по 5 деревьев, растущих вертикально. На каждом дереве подсчитали количество видов лишайников, используя лупу. Обследовали камни, находящиеся на пришкольной территории.

Нами был обнаружен единственный вид лишайника - пармелия борозчатая. Слоевище пармелии напоминает миниатюрный коралл серовато-бирюзового цвета. Веточки пармелии плоские и широкие, они едва приподнимаются над корой дерева. Пластинчатое слоевище пармелии как бы расщеплено на два слоя, между ними внутренняя полость, заполненная воздухом. Основную массу слоевища составляют гифы гриба, между которыми, особенно в верхней части тела, виднеются маленькие изумрудно-зеленые клетки микроскопических водорослей, где водоросль образует на свету органические вещества, а грибница обеспечивает ее водой и защищает от высыхания.

Количество найденных нами лишайников равнялось 15 экземплярам, произрастали они на той территории, которая была обращена в сторону жилого дома. На квадратах, близ которых располагались: автомагистрали, городская баня, химчистка, ТЭЦ, лишайники не обнаружены.

Используя таблицу:

Таблица 5.3.1.

|

Зона |

Степень загрязнения |

Наличие (+) или отсутствие (-) лишайников |

||

|

|

|

кустистые |

листовые |

Накипные |

|

1 |

Загрязнения нет |

+ |

+ |

+ |

|

2 |

Слабое загрязнение |

- |

+ |

+ |

|

3 |

Среднее загрязнение |

- |

- |

+ |

|

4 |

Сильное загрязнение |

- |

- |

- |

Пришли к выводу, что воздух на пришкольной территории сильно загрязнен, а так как лишайники высокочувствительны к веществам, увеличивающим кислотность среды (SO2, HF, HC1, NOx), то можно предположить, что они присутствуют в атмосфере.

6. Растения пришкольной территории.

6. 1. Определение видового состава растительности пришкольной территории.

1. на всей пришкольной территории нами было подсчитано общее количество видов деревьев и кустарников.

Береза бородавчатая – 86 деревьев.

Ива – 3 дерева.

Рябина обыкновенная – 2 куста.

Тополь – 10 деревьев.

Шиповник – 50 кустов.

Осина – 4 дерева.

2. Молодь составила:

- береза – 44 дерева

- ива – 3 дерева

- осина – 3 дерева

Приходим к выводу, то площадь кроны этих деревьев меньше, а, следовательно, за весенне-летний период осядет меньше пыли, чем на взрослых деревьях.

3. Рассчитали количество пыли, которое оседает за весенне-летний период на взрослых деревьях (данные взяты из практикума по экологии. Алексеев С. В., М: - 1996.)

Береза – 42х27=1134 кг.

Ива – 3х39=107 кг.

Рябина – 2х16=32 кг.

Тополь – 10х34=340 кг.

Шиповник – 50х0,5=2,5 кг.

Осина – 1х29=29 кг.

Общее количество осевшей пыли = 1644,5 кг. Данное количество будет больше, так как нами не подсчитано количество пыли, осевшей на молодых деревьях.

Проводя данное исследование, мы еще раз убедились, что для озеленения пришкольной территории необходимо использовать березу бородавчатую, тополь, иву, рябину, желтую акацию.

Необходимо осуществить высадку хвойных деревьев, например, сосны, так как хвойные и лиственные поглощают пыль по-разному. У сосны, ели на единицу веса хвои оседает в 1,5 раза больше пыли, чем на единицу веса листьев лиственных пород. К тому же пылезащитные свойства хвойных сохраняются круглый год.

По данным специалистов, запыленность воздуха под деревьями меньше, чем на открытой площадке: в мае – на 20%, в июне – на 22%, в июле – на 34%, в августе – на 28%. Растительность 1 га за вегетационный период очищает от пыли 10 – 20 млн. м3.

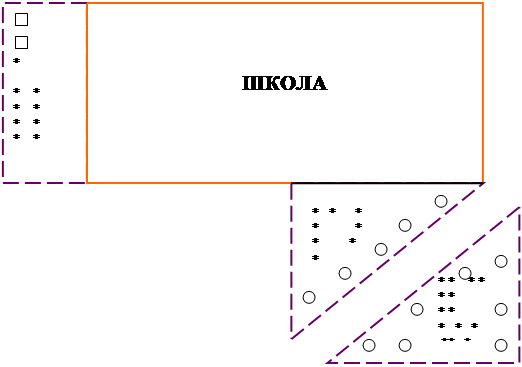

6.2. Карта пришкольной территории.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() -

береза

-

береза

![]() -

тополь

-

тополь

![]()

![]() - осина

- осина

![]() -

ива

-

ива

![]() -

рябина

-

рябина

* - шиповни

6. 3. Аттестационный лист

«Экологическое состояние пришкольной территории»

|

№ п/п |

Наименование показателей |

Оценка |

|

|

Да |

Нет |

||

|

1. |

Расположение школы в микрорайоне: - промышленные предприятия и предприятии бытового обслуживания отстоят от границ на расстоянии не менее, чем на 50 м.; - жилые дома не менее, чем на 10 м.; - автострада не менее, чем на 25 м. |

1 1 1 |

|

|

2. |

Площадь пришкольного участка соответствует нормам: - 624-1176 учащихся, 2,2 га. |

|

0 |

|

3. |

Расположение земельных насаждений - площадь кроны деревьев и кустарников, газонов на территории школы составляет не менее 50 м2 на одного учащегося; - есть защитная полоса из деревьев и кустарников, шириной: - со стороны улицы не менее 6 м; - по периметру не менее 1,5 м; - расстояние между деревьями и зданием школы не менее 10 м; - расстояние между кустарником и школой не менее 5 м; - расстояние между деревьями 8-10 м. |

1

1

|

1

1 1

1 |

Итого: Общая сумма баллов:

∑об. =∑1 + ∑2 +∑3

∑об. = 3 + 0 + 2 = 5

Если сумма менее 7-8 баллов, то экология пришкольной территории неблагоприятная.

7. Здоровье детей г.Сургута.

По результатам медицинской статистики заболеваемость сургутских детей на 30% выше среднероссийской. Отмечается высокий темп роста новообразований, в том числе злокачественных. Сургутские дети в 6,5 раз чаще по сравнению с остальными российскими детьми страдают болезнями, связанными с нарушением питания, эндокринными органами, болезнями крови и системы кровообращения. Значительно возрастает статистика по болезням пищеварения и мочевой системы, кожи.

7.1. Зависимость здоровья учащихся школы от экологического состояния микрорайона.

В ходе проведения исследовательской работы нами было выяснено, что микрорайон, в котором располагается школа, сильно загрязнен пылевыми частицами, тяжелыми металлами. Школа находится на территории между двумя автомагистралями, вблизи СГМУП ГТС, ЖКХ СГМУП бани «Нефтяник», химчистки.

Известно, что одним из основных источников загрязнения среды тяжелыми металлами является сжигание топлива. В золе нефти обнаруживается до 65% ванадия, ртути, молибдена, мышьяка. Ванадий вызывает аллергические реакции – насморк, сухость в горле, слезотечение, приводящие к бронхиальной астме. Затем развиваются заболевания крови, возникают экземы, нарушается процесс кроветворечия. Ртуть – головная боль, провоцирует стоматиты, колиты, нарушение функций органов пищеварения и печени, приводит к развитию анемии, повышению утомляемости, увеличение щитовидной железы, снижению гемоглобина.

В течении жизни в организм человека попадает около 60 000 куб.м воздуха, а вместе с ним и те вредные вещества, которые в нем сдержатся.

В нашей школе доля заболеваний органов дыхания (ОРЗ, грипп, ангина, болезни легких и др.) выше, чем остальных болезней вместе взятых. Это число растет из года в год. Так в 2005г. переболело болезнями органов дыхания 317 человек, в 2006г. – 343 учащихся, в 2007г. до мая месяца – 218 учащихся. В школе в настоящее время обучается 689 учащихся.

7.2. Озеленение пришкольной территории.

В работе нами отмечено, что общая площадь зеленых насаждений и газонов на пришкольной территории составляет 4060кв.м. На этой площади расположено: берез – 42 дерева, ивы – 3 дерева, рябины – 2 дерева, тополя – 10 деревьев, осины – 1 дерево, шиповника – 50 кустов. Всего 108 деревьев, а в городских условиях на 1га должно располагаться до 150 деревьев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на одного жителя города должно приходиться 50 кв.м зеленых насаждений.

Расстояние между широколистными формами деревьев должно быть 8-10м. На нашей пришкольной территории это не сохраняется. Хвойные деревья, вообще, отсутствуют, а известно, что на единицу веса хвои оседает в 1,5 раза больше пыли, чем на единицу веса листьев лиственных пород и пылезащитные свойства хвойных сохраняются круглый год.

Дерево средней величины за 24часа восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек. Запыленность жилого микрорайона на озелененных участках на 40% ниже, чем на открытых площадках. Зеленые массивы улавливают 70-80% аэрозолей и пыли.

Общее количество оседающей пыли на нашей пришкольной территории приблизительно равно 1644,5кг.

Мы считаем, что биомассу растений на пришкольной территории можно увеличить за счет газонной трав, она также является хорошим фильтром от атмосферной пыли. По всей длине забора высадить кустарники – белая и желтая акация, которым в результате обрезки можно придавать разную форму, кроме того акация способна улавливать за весеннее-летний период до 0,2кг пыли на листовых пластинках.

У крыльца школы разбить клумбы и поставить скамейки для отдыха учащихся.

Пришкольная территория должна быть так оформлена, что чтобы учащиеся находились в состоянии душевного покоя и гармонии, были защищены от уличного шума и могли проводить опытническую работу. Это еще один метод, способствующий формированию экологической культуры личности.

Растения, которые мы предлагаем использовать в озеленении подходят нам по климатическим условиям и способности улавливать атмосферные загрязнения.

Растения, использование которых возможно для озеленения пришкольной территории

|

Salicaceae |

Ивовые |

|

|

1. |

Salix triandra L. |

Ива трехтычинковая |

|

2. |

Salix pentandra L. |

Ива пятитычинковая |

|

3. |

Salix fragilis L. |

Ива ломкая (Ракита) |

|

4. |

Salix alba L. |

Ива белая (Ветла) |

|

5. |

Salix acutifolia Willd |

Ива остролистая (Верба) |

|

6. |

Salix myrtilloides L. |

Ива черничная |

|

7. |

Salix myrsinifolia Salisb |

Ива мирзинолистная (чернеющая) |

|

8. |

Salix lapponum L. |

Ива лопарская |

|

9. |

Salix viminalis L. |

Ива корзиночная |

|

10. |

Salix rosmarinifolia L. |

Ива розмаринолистная |

|

11. |

Salix caprea L. |

Ива козья |

|

12. |

Salix cinerea L. |

Ива пепельная |

|

14. |

Populus tremula L. |

Тополь дрожащий (Осина) |

|

15. |

Populus nigra L. |

Тополь черный (Осокорь) |

|

Betulaceae |

Березовые |

|

|

16. |

Betula pendula Roth |

Береза повисшая (бородавчатая) |

|

17. |

Betula alba L. |

Береза белая (пушистая) |

|

18. |

Betula nana L. |

Береза карликовая |

|

Cruciferae (Brassicaceae) |

Крестоцветные |

|

|

19. |

Sisymbrium officinale (L.) Scop. |

Гулявник лекарственный |

|

20. |

Sisymbrium loeselii L. |

Гулявник Лёзеля |

|

21. |

Sisymbrium altissimum L. |

Гулявник высокий |

|

22. |

Erysimum cheiranthoides L. |

Желтушник левкойный |

|

23. |

Erysimum aureum Bieb |

Желтушник золотистый |

|

Grossulariaceae |

Крыжовниковые |

|

|

24. |

Grossularia reclinata (L.) Mill |

Крыжовник обыкновенный |

|

25. |

Ribes nigrum L. |

Смородина чёрнаня |

|

26. |

Ribes rubrum L. |

Смородина красная |

|

Rosaceae |

Розоцветные (Розанные) |

|

|

27. |

Sorbus aucuparia L. |

Рябина обыкновенная |

|

28. |

Rubus chamaemorus L. |

Морошка |

|

29. |

Rubus humulifolius C.A. Mey |

Малина хмелелистная |

|

30. |

Rosa rugosa Thunb. |

Шиповник (Роза) морщинистый |

|

31. |

Rosa majalis Herrm |

Шиповник майский (коричный) |

|

32. |

Rosa acicularis Lindl |

Шиповник иглистый |

|

33. |

Rosa canina L. |

Шиповник собачий |

|

34. |

Padus avium Mill |

Черёмуха птичья (обыкновенная) |

|

Leguminosae (Fabaceae) |

Бобовые |

|

|

35. |

Melilotus officinalis (L.) Pall. |

Донник лекарственный |

|

36. |

Melilotus albus Medik |

Донник белый |

|

37. |

Trifolium lupinaster L. |

Клевер люпиновый |

|

38. |

Trifolium repens L. |

Клевер ползучий |

|

39. |

Trifolium hybridum L. |

Клевер гибридный |

|

40. |

Trifolium medium L. |

Клевер средний |

|

41. |

Trifolium platense L. |

Клевер луговой |

|

Valerianaceae |

Валериановые |

|

|

42. |

Calendula officinalis L. |

Календула лекарственная |

|

43. |

Taraxacum officinale Wigg |

Одуванчик лекарственный |

|

44. |

Pulmonaria officinalis L. |

Медуница лекарственная |

|

45. |

Tussilago farfara L. |

Мать – и – мачеха обыкновенная |

Кипрей узколистный

(Chamaenerion angus)

Калина обыкновенная

(Viburnum opulus L.)

Одуванчик лекарственный

(Taraxacum officinale Web)

Подсолнечник обыкновенный

(Helianthus annuus)

Герань луговая

(Geranium pretense L.)

Чистотел большой

(Chelidonoum maius)

Огуречная трава

(Borago officinalist)

Заключение

Проведя комплексные исследования экологического состояния пришкольной территории, нами было выяснено, что хотя жилые дома, гостиница «Нефтяник», структурные подразделения, баня «Нефтяник», прачечный комбинат находятся на установленном расстоянии от пришкольной территории, они оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух, почву, зеленые насаждения. А СГМУП ГТС и трассы по улице Энтузиастов и по улице Губкина – основной источник загрязнения тяжелыми металлами, угарным газом, диоксидом азота и другими вредными для здоровья веществами.

Общая площадь зеленых насаждений на пришкольной территории составляет всего 4060кв.м. , т.е. на каждого обучающегося приходится по 5,8кв.м. Это очень низкий показатель. Малая площадь крон деревьев и кустарников слабо защищает от пылевых частиц, и поэтому запыленность воздуха в различных местах пришкольной территории очень высока.

Почва также загрязнена тяжелыми металлами, что доказано нами с помощью биоиндикации.

Растения страдают неинфекционными болезнями, которые вызваны диоксидом серы. Замечены никрозы на листьях и преждевременное усыхание, опадание листвы.

Пости все дети, обучающиеся в школе №3 проживают в близлежащих домах микрорайона №4, а следовательно они постоянно подвергаются тем воздействиям, о которых мы указывали выше. В нашей школе доля заболеваний органов дыхания (ОРЗ, грипп, ангина, болезни легких и др.) выше, чем остальных болезней вместе взятых. Это число растет из года в год. В 2005 году переболело 317 человек, в 2006 году – 343, в 2007 году до мая месяца – 218 обучающихся.

Таким образом, мы пришли к выводу, что экологическое состояние не только пришкольной территории, но и микрорайона в целом неблагоприятное.

Своими исследованиями и выступлениями о результатах исследования пришкольной территории мы попытались привлечь внимание обучающихся нашей школы к экологическим проблемам города Сургута. Затронули труднейшие экологические задачи, которые вызваны современной ситуацией.

Решением этих задач должен заниматься каждый человек нашего общества и не перекладывать ответственность только на ученых или политиков.

В наших силах осуществить более грамотное озеленение пришкольной территории, так как площадь очень маленькая, а используя те растения, которые улавливают больше пылевых частиц и других вредных веществ можно в большей степени очистить атмосферный воздух.

Эстетическое оформлении территории внесет комфортность пребывания в школе, учащиеся получат возможность практического изучения ряда видов растений. И. конечно же, мы надеемся на то, что более тесный контакт с растительным миром поможет обучающимся нашей школы понять насколько важно существование системы «природа – человек – природа» и насколько опасна функционально замкнутая система «общество – природа».

Литература

1) Алексеев С.В., Груздева Н.В. Практикум по экологии. М.: АО МДС, 1996. 192с.

2) Уразаева З.Р., Набокова Е.В. Информационный бюллетень «О состоянии окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа». 2003. Ханты-Мансийск, 125с.

3) Высотская М.В. Экология. Элективные курсы. – Волгоград: Учитель, 2007. 127с.

4) Величковский Б.Т., Кирпичев В.И. Здоровье человека и окружающая среда. – М.: «Новая школа», 1997.

5) Пугал Н.А. Экология и эстетика учебно-опытного участка. – М.: Народное образование, 1998. – 48с.

6) Хессайон Д.Г. Все о вечнозеленых растениях. – М.: Кладезь, 1998. – 128с.

7) Анастасова Л.П. Человек и окружающая среда. – М.: Просвещение, 1997. – 320с.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.