ХIX муниципальная научно-практическая конференция школьников

«Первые шаги в науку»

Возрастная категория: «Юный исследователь»

Секция: экология, сельское хозяйство

«Экспериментальное исследование осмоса»

Автор работы:

Васькин Эльвек Семёнович

МКОУ «Южная СОШ», 7 класс

Научный руководитель:

Баянова Ирина Анатольевна,

учитель математики, МКОУ «Южная СОШ»

г. Городовиковск

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Введение стр.3-4

II. Основная часть.

2.1. Явление осмоса стр. 5-6

2.2. История открытия и

развития осмома

стр.6-8

2.3. Величина осмотического давления

стр. 8-9

2.4. Осмос растений

стр. 9

2.5. Водный потенциал и понятие транспирация

стр. 10-11

III. Практическая часть.

Моделирование опытов по осмосу в растениях стр. 12-14

IV. Заключение стр. 15

V. Библиографический список стр. 16

VI. Приложения стр. 17-21

I.Введение

Почему срезанная ветка при погружении ее в воду оживает?

Какие силы заставляют влагу проникать в растение и двигаться внутри него? Что

удерживает воду в клетках и не даёт ей выходить наружу?

Учёные очень давно пытались ответить на эти вопросы, но определённой ясности

удалось добиться только в конце Х1Х века. Прошло ещё некоторое время, и в

лабораториях сумели смоделировать это таинственное природное явление. Что же

это за таинственный метод, патент на который природа получила миллионы лет

назад? Всё живое пользуется этим методом. Что же это за таинственный

метод, патент на который природа получила миллионы лет назад? Всё живое

пользуется этим методом. И это явление называется осмосом. И

не мудрено — ведь без осмоса невозможно утолить жажду ни человеку, ни

растению!

Гипотеза: Осмос поддерживает жизнь в

растительном организме. Цель исследования :

изучить процесс осмоса в растительном

организме. Задачи исследования:

1. Изучить справочную литературу и интернет ресурсы по

избранной теме. 2.Выяснить значение

осмотических явлений в природе.

3. Смоделировать схему явления осмоса, провести эксперименты по

самопроизвольному переходу растворителя в раствор и подтвердить наличие явления

осмоса.

4. Сформулировать выводы по процессу – осмос в живой природе.

Объект исследования: явление осмоса.

Предмет исследования: явление осмоса в растительной и животной клетке.

Методы исследования:

1.Сбор и изучение источников информации (статей в журнальном и электронном видах) по проблеме.

2. Описательный метод, который связан с наблюдением и описанием объектов или явлений, определением их свойств.

3.Сравнительно-биологический метод. Определение сходств и различий разных систематических групп, сообществ организмов.

4. Экспериментальный метод (опыт) состоит в изменении исследователем условий существования объекта опыта, его строения и наблюдение по результатам изменений. Мы в работе использовали лабораторный эксперимент. Этот метод позволяет гораздо глубже исследовать сущность поведения, строение и особенности организмов.

Актуальность темы: Данная тема является актуальной. Ведь она не случайно интересует учёных разных стран мира. Всё, что касается поддержания жизни, является важным для Человека. Актуальность выбранной темы заключается и в том, что осмос является важнейшим биологическим процессом. Он способствует достаточному снабжению клеток и межклеточных структур водой и необходимыми веществами, противостоит вирусным и бактериальным инфекциям. Осмос не только выполняет защитную функцию, но и укрепляет иммунитет.

Тем самым понимание и контроль осмотических процессов формируют умение оказывать целенаправленное влияние на их протекание. Все это имеет большое значение в биологии и медицине, химии и физике.Сегодня учёные биологи, врачи, экспериментаторы, занимаясь острой проблемой проникновения патогенных бактерий, вирусов и грибов в клетку, создают безопасные вакцины, укрепляющие иммунитет и, антигены, которые защищают от болезней

Значимость работы:

Материалы могут быть использованы обучающимися 7 – 9 классов в своих докладах, в лабораторных на уроках биологии (в школе), в различных проектах 7 – 11 классы, а также при подготовке к ЕГЭ по биологии.

II. Основная часть. Процесс осмоса в клетке

2.1. Явление осмоса

Все биологические организмы состоят из клеток. Внутри них в цитоплазме находится жидкость, которая содержит воду и полезные вещества, растворённые в ней. Вода необходима живой клетке для нормального протекания различных процессов.Она – превосходный растворитель для веществ. В водной среде протекают все реакции обмена веществ. Вода является средой, в которой происходит диффузия (проникновение) растворенных соединений в клетки и ткани.

Изучая справочную литературу, я узнал, что способность воды поступать из окружающей среды в клеточные растворы называется –осмос. Это явление помогает растворителю перейти из внешней среды в клетку. Этим осуществляется поддержание водного режима живых организмов. Осмос обеспечивает поступление воды и питательных веществ внутрь живых клеток, что необходимо для нормального течения различных процессов.Содержание воды в организме является видоспецифичным признаком и варьирует в зависимости от возраста и физиологического состояния, а также типа ткани. Осмос — это основа водного обмена в живых существах. Без осмоса невозможна жизнь на Земле.

К примеру, в большинстве тканей растений содержание воды составляет 80–95%. В то время как в некоторых сухих семенах уровень воды не превышает 10%. Однако для того, чтобы они стали метаболически активными, содержание воды в них должно существенно увеличиться.

Попробуем

разобраться, что представляет собой данное явление.

Нам известно, что если бросить в сосуд с пресной водой горсть соли или

сахара, вещество в воде равномерно распределится по объёму жидкости.

А теперь представим, что тот же сахар мы опустили в воду в особом «мешочке». Для такого опыта можно использовать, например, пакетик из пергамента. В лабораториях для наблюдения за осмосом используют осмометр Дютроше — представляет собой мешочек из полупроницаемой пленки (коллодия или целлофана), наполненный раствором сахара или соли и погруженный в сосуд с водой.

Зададимся

вопросом, что же произойдёт? «Мешочек» свободно пропускает воду, но не

пропускает растворённый сахар. Раз сахар не может выйти из границ «мешочка»,

очевидно, что вода из сосуда, «желая растворить сахар», устремиться в пакетик.

Он моментально расправится, наполнится водой, увеличится в объёме. И наоборот,

если мы опустим пакетик с пресной водой в солёную воду, он быстро опустеет.

Зададимся

вопросом, что же произойдёт? «Мешочек» свободно пропускает воду, но не

пропускает растворённый сахар. Раз сахар не может выйти из границ «мешочка»,

очевидно, что вода из сосуда, «желая растворить сахар», устремиться в пакетик.

Он моментально расправится, наполнится водой, увеличится в объёме. И наоборот,

если мы опустим пакетик с пресной водой в солёную воду, он быстро опустеет.

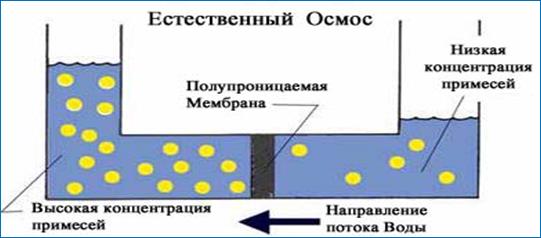

Это процесс и есть осмос – это односторонняя диффузия воды через полупроницаемую мембрану в более концентрированный раствор (Приложение 1, рисунок 1).

2.2. История открытия и развития осмома.

2.2. История открытия и развития осмома.

Человек не изобрел полупроницаемые мембраны, он взял готовую идею

у живой природы. Ведь основные исследования, проводившихся в конце XVIII –

начале XIX вв., были направлены только на описание и понимание механизма

процессов, происходящих в живых организмах, и лишь в начале XX века стали

появляться робкие попытки моделирования свойств биологических мембран из

искусственных материалов.

Честь открытия явления осмоса приписывают французскому аббату

Жану-Антуану Ноле, который в 1748 впервые заметил и описал это явление. С

этим открытием историки связывают некий казус: однажды аббат Ноле слил

недопитое им вино в свиной мочевой пузырь и погрузил его в бочку с водой.

Наутро вынув пузырь из бочки, он обратил внимание, что пузырь раздулся.

Попробовав вино, аббат понял, что оно стало разбавленным. Аббат сделал вывод,

что вино стало разбавленным из-за того, что вода проникла в него через стенку

мочевого пузыря под действием некой силы, которая возникла из-за разницы

содержания воды в бочке и в вине. При этом аббат заметил, что через стенку

пузыря проникла только вода. Эту однонаправленную силу аббат назвал

осмотическим давлением, а сам процесс – осмосом (от греческого

ὄσμος, что в переводе означает толчок, давление).

Так аббат Ноле впервые в мире сумел описать явление осмоса и

основные свойства полупроницаемой мембраны, и об осмосе забыли. И только

спустя столетие другим французом – ботаником и естествоиспытателем Анри

Дютроше было продолжено более глубокое исследование этого явления, который

в свою очередь описал законами осмоса процессы поглощения воды и растворенных в

ней веществ растениями.

В середине XIX осмотическую проницаемость клеточных мембран

века также изучали физиолог Моль и ботаник Негели. А с конца XIX в. к ним

присоединились физ-химики, одним из которых был немецкий ученый Адольф Фик,

который в 1855 году исследуя перенос через искусственные мембраны из

нитроцеллюлозы, сформулировал феноменологические законы диффузии, названные в

последствии его именем. Грэм впервые в 1854 году ввел понятие об «осмотической

силе».

Фундаментальные исследования осмотической проницаемости

клеточных мембран, сделанные в 1860-1875 годах голландским ботаником и

генетиком Хуго де Фризом, одним из ученых, вторично открывших законы Менделя,

совместно с результатами работам В.Пфеффера (1877) составили важную часть

доказательств, на основе которых Я.Х.Вант-Гофф построил свою теорию химического

равновесия в разбавленных растворах (1886), а шведский ученый Аррениус –

теорию электролитической диссоциации. В 1888 году немецкий физико-химик Нернст

вывел уравнение для диффузионного потенциала, а в 1911 году Доннаном были

сформулированы законы мембранного равновесия.

На этом пути развития биологии и исследования мембран

расходятся: изучение клеточных, биологических мембран и мембран естественного

происхождения остается за биологией, а химики и физики, исследующие мембраны,

смещают свои интересы в сторону создания мембран различной природы и изучения

их свойств, а также описания процессов массопереноса через них. Так в конце XIX

начале XX в.в. были открыты мембранные методы разделения: электродиализ

(Майгрот и Сабатье); разделение газов (Грэм), ультрафильтрация (Бехгольд).

А в начале 30-х годов появились первые упоминания об обратноосмотической

задержке электролитов мембранами при фильтрации растворов (Эршлер, Мак-Бен).

К концу 20-х годов XX в. был накоплен и обобщен значительный

материал по получению и применению селективно-проницаемых мембран. 30-е годы

характеризуются исследованиями в этой области Элфорда, Ферри, Манегольда,

Грабара, 40–50-е — совершенствованием методов формования мембран для

ультрафильтрации и получением ионообменных мембран.

В конце 50-х – начале 60-х годов ХХ века в результате работ,

выполненных вначале Рейдом, а затем Лоэбом и Суранджаном, была разработана

конструкция спирального ОО-модуля на основе анизотропной полупроницаемой

мембраны, которая способна выдерживать колоссальное давление и обладающая

высокой пропускной способностью при минимальных размерах. При участии Лоэба в

1967 году в местечке Йотвата была построена опреснительная установка мощностью

150 м3 в сутки, производившая чистую питьевую воду из

подземного озера с соленостью, десятикратно превышавшей морскую. Эти ученые

показали техническую возможность использования таких мембран для опреснения

морских и солоноватых вод, а также разделения жидких смесей, что дало толчок к

дальнейшему изучению мембранных процессов разделения и производству мембран с

заданными свойствами.

2.3.Величина

осмотического давления

2.3.Величина

осмотического давления

Осмотическое давление — это минимальное давление, которое необходимо приложить к раствору, чтобы предотвратить попадание чистого растворителя внутрь через полупроницаемую мембрану. Это важная величина, при которой процесс осмоса завершается. Величина осмотического давления обусловлена концентрацией раствора. Измеряется в единицахдавления – чаще всего в паскалях (символ Па) или барах. Около 60% осмотического давления создается солями натрия (NаСl).

Благодаря осмотическому давлению становится возможным минеральное питание растений, поскольку именно оно обеспечивает восходящий ток воды от корня к листу и нисходящий ток жидкости для возвращения минеральных веществ опять в круговорот веществ.

2.4.Осмос растений

Растения (как, впрочем, и остальные живые существа) приспособились использовать явление осмоса себе во благо. Растительная клетка является осмотической системой, в которой роль раствора осмотически активных веществ играет клеточный сок, а роль полупроницаемой перегородки – цитоплазматические мембраны. Клеточный сок обладает определенным осмотическим давлением, которое прямо пропорционально числу частиц (молекул, ионов) в единице объема, т. е. концентрации растворенных веществ. Достигнув определенной степени растяжения, мембрана далее не растягивается, что не позволяет клетке лопнуть. Так как она развивает противодавление, равное осмотическому, которое направлено в противоположную сторону. Осмос обеспечивает необходимое потребление влаги и питательных веществ растениями, благодаря чему возможен фотосинтез; способствует выделению избытка солей из клетки, чтобы поддержать ее жизнеспособность.

Осмотическое давление зависит от концентрации растворённого вещества. Распирая изнутри каждую клетку, осмотическое давление поддерживает растение в упругом, напряжённом состоянии. В жаркие дни, когда воды не хватает, это давление падает – растение вянет.

Благодаря осмосу растение может двигаться, «расслабляя» или «напрягая» отдельные свои части. Для этого ему надо лишь увеличить или уменьшить в них концентрацию растворённых веществ. Например, одуванчик так открывает и закрывает свои соцветия.

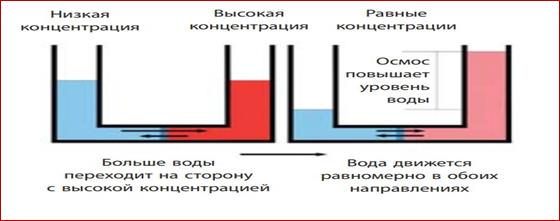

2.5.Водный потенциал и понятие «транспирация»

Водный потенциал– это потенциальная энергия от воды на единицу объема по отношению к чистой воде в стандартных условиях.Осмос можно определить, как движение молекул воды через полупроницаемую мембрану по градиенту водного потенциала. Водный потенциал отражает тенденцию молекул воды двигаться в определённом направлении. Вода всегда движется по градиенту: оттуда, где водный потенциал выше, туда, где он ниже.

Водный

потенциал максимален у чистой воды, но условно принят за нуль (равен 0, в

«стандартных» условиях, т. е. при нормальном атмосферном давлении и 25 градусов

по Цельсию).

У всех растворов водный потенциал ниже, чем у чистой воды, т. е. в стандартных

условиях выражается отрицательной величиной.

Понятие «водный потенциал» позволяет определить направление движения воды между любыми двумя системами — не только из одной клетки растения в другую, но, например, из почвы в корень, из листа в атмосферу и т. п. Если две системы, содержащие воду (например, почва и атмосфера или клетка и окружающий её раствор), вступают в контакт, то беспорядочное движение её молекул приведёт к их результирующему движению - туда, где их меньше. Из области с более высоким водным потенциалом (с более высокой энергией) туда, где он ниже (ниже энергия). Это продолжается до тех пор, пока их концентрации в обеих системах не уравновесятся (Приложение 1, рисунок 2).

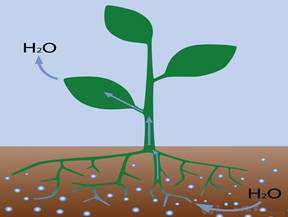

Можно сказать, что вода движется через растение по градиенту водного потенциала из почвы в воздух. Почти вся поглощаемая растением вода поступает в него через корни. Лишь незначительная часть поглощается надземной частью растения. Водообмен растений складывается из неразрывно связанных процессов(Приложение 1, рисунок 3): 1) поглощения воды, 2) ее передвижения по растению и 3) транспирации. Вода поступает в растения, главным образом, за счет осмотических сил, перемещаясь от участков с высоким водным потенциалом почвы к участкам с более низким водным потенциалом корня. К клеткам надземной части растения вода доставляется благодаря восходящему току по ксилеме. Восходящий водный ток обуславливается работой верхнего (транспирация) и нижнего (корневое давление) концевых двигателей.

Понятие «транспирация»

Транспирация – это регулируемый физиологический процесс движения воды по органам растительного организма(подобие встроенного водяного насоса), завершающийся её потерей через испарение.

В ходе этого процесса жидкость проходит через растение от корней до мелких пор на нижней стороне листьев (Приложение 1, рисунок 4), там она испаряется и попадает в воздух в виде водяного пара. По мере испарения воды в верхней части растения в результате осмоса от корней поднимается дополнительная влага — по системе трубок, состоящих из рядов специальных клеток — ксилем.

Таким образом, явление осмоса - это одностороннеесамопроизвольное перемещение воды через полупроницаемую мембрану в более концентрированный раствор.Осмотическое давление — это минимальное давление раствора необходимое для предотвращения попадания чистого растворителя внутрь клеткичерез полупроницаемую мембрану. Величина осмотического давления обусловлена концентрацией раствора.

Осмос обеспечивает необходимое потребление влаги и питательных веществ растениями. Достигнув определенной степени растяжения, мембрана далее не растягивается, что не позволяет клетке лопнуть. Так как она развивает противодавление, равное осмотическому, которое направлено в противоположную сторону.

Водный потенциал отражает тенденцию молекул воды двигаться в определённом направлении.Вода всегда движется по градиенту: оттуда, где водный потенциал выше, туда, где он ниже.Осмос можно определить, как движение молекул воды через полупроницаемую мембрану по градиенту водного потенциала.

II. Практическая часть. Моделирование опытов по осмосу в растениях.

Мной была проведена практическая работа, целью которой было определение закономерностей изменения осмотического давления. Я подтверждал свои гипотезы с помощью опытов.

Опыт первый «Плачущий лимон» (приложение 2).

Взяли лимон и порезали его на тонкие дольки. Затем посыпали лимонные дольки сахаром и пронаблюдали. Через несколько минут из долек потек сок. Конечно, это никакое не волшебство. Просто тут начал действовать осмос: сок потек из лимона наружу, как бы стремясь как можно сильнее разбавить образовавшийся на его поверхности концентрированный раствор сахара.

А если мама когда-нибудь солила капусту (и мы, конечно, при этом присутствовали!), то должны были заметить следующий факт: после того как нашинкованную капусту перетрут с солью, ее объем резко уменьшается, а сама капуста становится влажной. Мама говорит: капуста пустила сок. А мы теперь можем сказать: это осмос. Ведь неважно, какое растворимое в воде вещество находится снаружи: клетки — сахар или соль.

Вывод:действует осмос: сок потек из лимона наружу, стремясь как можно сильнее разбавить образовавшийся на его поверхности концентрированный раствор сахара.

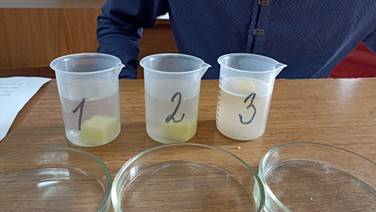

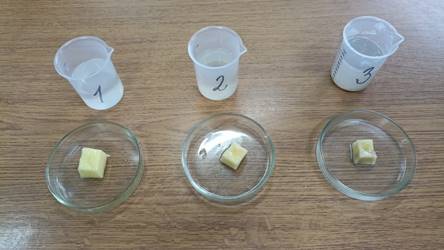

Опыт второй «Своенравный картофель» (приложение 3).

Мы

вырезали из сырого картофеля одинаковые кубики. Далее их опустили в стаканы с

водой: один кубик поместили в пресную воду, второй - в чуть подсоленную воду

(до 1 чайной ложки поваренной соли), третий – в сильно соленую воду (добавили

3-5 чайных ложек поваренной соли и размешали).

Картофель: 1 - в пресной воде, 2 – в мало соленой, 3 – в сильно соленой.

Через 2 часа заметили, как картофельные кубики изменились.

· 1 образец, который находился в пресной воде, набух; молекулы воды с малой концентрацией проникли в клетки картофеля со слабо соленым соком;

· 2 образец остался без изменений; установилось равновесие веществ, сравнялось осмотическое давление;

· 3 образец деформировался, уменьшился; так произошло из-за извлечения овощного сока в сторону соленого концентрированного раствора.

Стало понятно, что и тут сработал осмос. Первый кубик находился в слабом соляном растворе — его концентрация была примерно равна концентрации солей в картофельном соке. Второй кубик окружал раствор большей концентрации, чем концентрация солей в его собственном соке, и в результате осмоса кубик начал обезвоживаться и уменьшаться в размерах. Ну, а кубик, оставленный в водопроводной воде? С ним произошла обратная история: концентрация солей в его соке была выше, чем в воде, и вода начала переходить в кубик. Вот он и “вырос”!

Вывод: действует осмос, произошло проникновение молекул растворителя (воды) через полупроницаемую мембрану в сторону большей концентрации вещества (поваренной соли).

Опыт третий «Окрашивание цветка» (приложение 4).

Поставил цветок хризантему белого цвета в окрашенную воду. Утром увидел в прожилках лепестков краску. Подкрашенная вода всосалась растением. Вода поступает в растение из почвы через корневые волоски и молодые части корней и по сосудам разносится по всей его надземной части. С передвигающейся водой разносятся по всему растению поглощенные корнем минеральные вещества. Цветок, который я использовал в эксперименте, лишен корней. Тем не менее растение не теряет возможность поглощать воду. Это возможно благодаря процессу транспирации - испарению воды растением. Основным органом транспирации является лист. В результате потери воды в ходе транспирации в клетках листьев возрастает сосущая сила. Транспирация спасает растение от перегрева. Кроме того, транспирация участвует в создании непрерывного тока воды с растворенными минеральными и органическими соединениями из корневой системы к надземным органам растения.

Вывод: осмос обуславливает поднятие воды (красителя) по стеблю растения.

Опыт четвертый «Морковка-насос» (приложение 5).

Взяли морковку. Самую обыкновенную. Отрезали от нее зеленый хвостик, а вместо него вставили стеклянную трубку. Получилась пика: морковка — наконечник, а трубка — древко. Если налить в трубку соленую морскую воду, а морковку поставить в стакан с водопроводной водой, то спустя некоторое время можно заметить, что уровень воды в трубке начинает ползти вверх. Это тоже осмос.

А знаете, с какой силой водопроводная вода будет давить на морковку? Она будет давить с такой силой, что сможет уравновесить столб воды высотой добрых десять метров. Такое давление называется осмотическим.

Отгадки

Когда морковка находится не в стакане с водой, а растет на огороде, то вода попадает в ее ткани точно так же. Ведь в ее соке концентрация солей выше, чем в воде, которой поливают огород.

Когда мы пьем, вода проникает в наш организм через стенки желудка благодаря осмосу – концентрация солей в крови выше, чем в воде, вот вода и просачивается в кровь.

Когда хозяйка варит суп, она солит воду сразу, чтобы из мяса и овощей вышло как можно больше сока. Но если нам надо приготовить отварное мясо, то следует его варить сначала в несоленой воде, чтобы сок не вышел. Посолить-то ведь всегда успеется!

Когда... Впрочем, здесь лучше остановиться, потому что осмос так часто встречается в нашей жизни, что всех примеров все равно не перечислишь.

Таким образом, в результате практических опытов мной было установлено:

осмос происходит в сторону большей концентрации вещества;

осмос имеет большое значение для организмов, способствуя достаточному снабжению водой и питательными веществами клеток и межклеточных структур;

осмос мембраны клетки – основа жизнедеятельности растений;

нарушение проводимости клеточных мембран ведет к гибели растения.

Заключение

В основе работы лежал экспериментальный метод исследования, который позволил доказать выдвинутую в начале работы гипотезу.

В ходе исследования осмоса, используя знания теоретического материала, связанные с изучением проблемы, вынесенной в заглавии работы, в результате практических опытов нами было установлено: осмос имеет большое значение для растительных и животных организмов, способствуя достаточному обводнению клеток и межклеточных структур, осмотическое давление зависит от концентрации растворённого вещества. Возникающее после этого осмотическое давление обеспечивает тургор клеток, т.е. их упругость. Наличие воды необходимо для нормального течения различных процессов. Поэтому данная тема актуальна для любого жителя Земли.

Многочисленными примерами мы ещё раз доказываем, что без осмоса невозможна жизнь на Земле.

В результате исследования я пришёл к следующим выводам:

1. Осмос – уникальное природное явление.

2. Процесс осмоса наглядно представлен экспериментальным путем.

3. Процесс осмоса является основным для жизнедеятельности всех живых организмов.

Гипотеза, которую мы выдвигали, подтвердилась: жизнь без осмоса невозможна, так как все необходимые для жизни вещества поступают в организм благодаря этому процессу.

Цели исследования достигнуты, гипотеза подтверждена.

Данная работа может быть интересна ученикам средних классов, опыты, проведенные исследователями интересны и показательны, не требуют особой подготовки, безопасны для жизни человека. Данную работу можно предложить для проведения содержательного классного часа, а также использовать при проведении недели естественных наук.

V. Библиографический список

1.М. Аксёнова. Энциклопедия для детей. Том 2. Биология. – М.: «Аванта+», 1997 г.

2. А.П. Кудряшов, Т.И. Дитченко, Г.Г. Филипова и др. Учебное издание. Водный режим и дыхание растений. Методические рекомендации к лабораторным занятиям по курсу«Физиология растений» для студентов биологического факультета. Минск. 2013

3. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.

Калинова. Учебник для общеобразовательных организаций. Биология 7 класс. М.:

Просвещение, 2020 г.

4. И. П. Палеев, Н. П. Бочков, А. И. Воробьев, В. А. Насонова. Справочник врача

общей практики. «Нарушения метаболизма воды». Издательство «Эксмо». 2002 г.

5. Н. Ярошенко, Г. Филатова, З. Кожанова.Иммунитет. «Сила воды». «ЗАО

Издательский Дом РидерзДайджест». 2006 г.

6. Интернет ресурс:https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/04/17/izuchenie-i-modelirovanie-yavleniya-osmosa-v-rasteniyah.

7. Интернет ресурс:https://wordhelp.ru/word

8. Интернет ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki

V. Приложения

Приложение

1. Рисунки

Приложение

1. Рисунки

Рисунок

1. Процесс осмоса

Рисунок

1. Процесс осмоса

Рисунок 2. Вектор водного потенциала

Рисунок 3. Движение воды по градиенту Рисунок 4. Транспирация у растений

водного потенциала между

растением и почвой

Приложение 2. Фото «Плачущий лимон

Разрез долек лимона Выделение сока

Приложение №3

Фото «Своенравный картофель»

Одинаковые кубики сырого картофеля

Изменение картофельных кубиков

Приложение №4

Фото

«Окрашивание цветка»

Фото

«Окрашивание цветка»

Приложение №5

Фото «Морковка-насос»

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.