Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Погадаевская основная общеобразовательная школа

Научно-практическая конференция школьников

«Шаг в науку»

ТЕМА: «История происхождения диалекта в Забайкалье»

Выполнила:

Юдина Ирина - ученица 8 класса

МБОУ Погадаевской ООШ

Руководитель:

Бояркина Тамара Геннадьевна –

учитель географии

с. Погадаево, 2024 г.

Оглавление

стр.

Введение ………………………………………………………………………………………..4

Основная часть ………………………………………………………………………………… 1.История диалекта как науки................................................................................................ 6

1.1. Что такое диалектология …………………………………………………………… 6

1.2. История развития руской диалектологии как науки ……………………………… 6

1.3. Сохранение богатства русского языка……………………………………………… 7

2. История изучения диалекта в Забайкалье ……………………………………………… 8

2.1. Изучение дилекта конца 19 века …………………………………………………… 8

2.2. Изучение современного состояния далекта Забайкалья …………………………. 9

2.3. Особенности Забайкальского диалекта …………………………………………… 10

2.4. Забайкальский диалект в литературе ……………………………………………… 12

3. Диалектная речь населения села Погадаево …………………………………………… 13

4. Заключение …………………………………………………………………………………15

5. Список используемой литературы ………………………………………………………..17

6. Приложение…………………………………………………………………………………18

Аннотация

Актуальность и выбор темы исследования определен тем, что народные говоры исчезают, а с ними уходят и уникальные факты истории языка и в целом культуры русского народа, значимость подобных работ трудно переоценить, а со временем она будет только возрастать.

Я проживаю в селе Погадаево со своей бабушкой. В общении со взрослыми, старожилами нашего села, часто можно услышать в речи непонятные мне слова. В 4 классе мы изучали курс «Забайкаловедение». Особенно мне запомнилась тема «Язык один, да не всем понятно».[1] В своей статье Георгий Граубин пишет: «И забайкальцы, и москвичи говорят на одном языке. На русском. Но послушает москвич коренного нашего земляка и только головой покачает: странный какой-то говор». [с. 117]. А ведь, действительно, многие мои друзья, одноклассники, родные употребляют в своей речи много таких слов и выражений, которых не встретишь в других краях. Мне стало интересно, почему же так происходит? Поэтому было решено провести исследование в данной области. И целью моего исследования стало изучение истории происхождения диалектов в Забайкалье.

В результате исследования были использованы следующие методы и приемы: изучение и анализ информационных статей, интервью с работниками библиотек, метод наблюдения, сопоставления, обобщения, опрос учащихся, интервью, беседы с населением села Погадаево.

Новизной в данном исследовании стало подборка и составление небольшого словаря слов и выражений Забайкальского диалекта.

Аналитическая часть работы представляет собой подборку материалов об истории происхождения Забайкальского диалекта.

Этот материал может с успехом использоваться при проведении занятий в системе дополнительного образования и на уроках «Забайкаловедение».

Практическая значимость данного исследования заключается в проведение презентации.

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

1. История изучения диалекта Забайкалья относится к XIX веку.

2. Диалекты Забайкалья пришли от смешения языков.

Введение.

«Язык есть исповедь народа,

В нём слышится его природа,

Его душа и быт родной …

(П.А. Вяземский)

Тема моей исследовательской работы: «История происхождения диалекта в Забайкалье». На уроках русского языка в 5 классе мы познакомились с теорией о диалектах. Меня эта тема очень заинтересовала, захотелось больше узнать о диалектах моей местности.

Цель работы – узнать как можно больше диалектных слов нашей местности и раскрыть лексическое значение этих слов.

Задачи:

Изучить научно-популярную литературу по данной теме;

Собрать диалекты.

Установить особенности и значение диалектов села Погадаево;

Составить словарь диалектов села Погадаево.

Объект исследования – диалекты села Погадаево.

Предмет исследования – особенности и значение диалектов нашего края.

Методы: интервью, работа с письменными источниками беседы с населением села Погадаево.

Диалектология самым тесным образом связана с историей, археологией, этнографией, фольклором - ведь судьба диалекта неотторжима от жизни народа.

Самобытность и образность хранят слова нашего края, впитавшие в себя не только русскую культуру, но и культуру других народов.

Актуальность диалектологических исследований и исследований на диалектном материале постоянно возрастает. Обусловлено это не только тем, что диалекты как бесписьменная, нигде не зафиксированная форма языка, развиваясь, безвозвратно утрачивает многое из того, что было свойственно русскому языку в его далёком и недавнем прошлом, но прежде всего тем, что они представляют собой особый уникальный тип русской разговорной речи, отражающей многовековой опыт народной речевой культуры, тип речи, “не замутнённой новомодными иностранными словесами, доморощенными вандализмами, рождёнными в местах заключения и бюрократических канцеляриях” (А. Илларионов), являющейся одним из основных, родниковых, источников, питающих литературный язык; тем, что диалекты являются формой выражения крестьянской культуры.

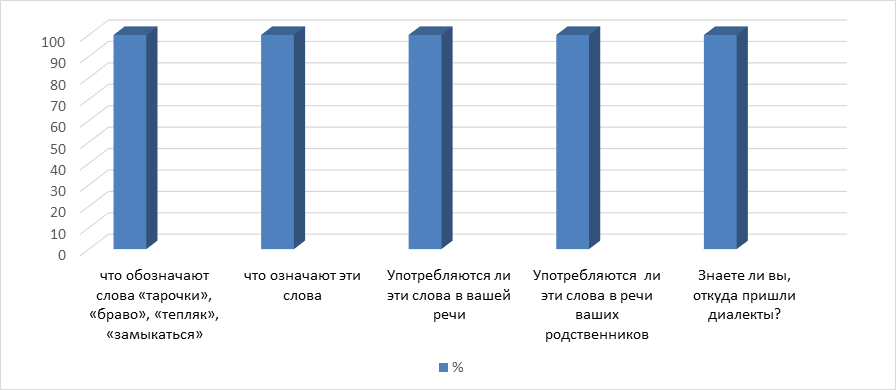

. В школе среди учащихся 7-9 классов я провела опрос с целью, выяснить какие диалекты они употребляют в своей речи.

В результате данного опроса – исследования было выявлено следующее: участникам исследования было предложено ответить на следующие вопросы:

Анкета

1.Знаете ли вы, что обозначают слова «тарочки», «браво», «тепляк», «замыкаться»?

а) нет б) да

2.Как вы думаете, что означают эти слова?

а) тарочки – булочки, браво – хорошо, тепляк – летняя кухня, замыкаться – закрываться.

б) тарочки – тапочки, браво – красиво, тепляк – место в доме, замыкаться – не разговаривать

3.Употребляются ли эти слова в вашей речи?

а) да б) нет

4. Употребляются ли эти слова в речи ваших родственников?

а) да б) нет

5. Какие ещё слова Забайкальского говора вы и ваши родственники употребляют в своей речи?

6. Знаете ли вы, откуда пришли диалекты?

а) да б) нет

В опросе участвовало 12 учащихся. По результатам опроса выяснилось, что 12 учащихся знают, что обозначают слова «тарочки», «браво», «тепляк», «замыуаться», что составило 100%. Также значение слов правильно определили – 12 учащихся. 10 учащихся подтвердили, что постоянно употребляют данные слова в своей речи, что составило – 100%. Также данные слова в своей речи употребляют родственники 100 %. На вопрос «Какие ещё слова Забайкальского говора вы и ваши родственники употребляют в своей речи?» учащиеся написали: «каво», «чё», «ты чё моя», «абутки», «ургуйки», «шара», «забеливать» и. д. На вопрос «Знаете ли вы, откуда пришли диалекты?» - 100% учащихся ответили, что не знают, но им было бы интересно об этом узнать.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: тема работы актуальна, т.к. практически все учащиеся наше1 школы и их родственники употребляют диалекты в своей речи, а вот откуда они к нам пришли никто не знает.

Одной из главных задач моей работы является составление сборника «Диалектные слова села Погадаево». Это задача ориентирована на составление сборника, имеющего огромную научную, практическую и культурно-историческую ценность.

1. Научная статья

История диалектологии как науки

1.1. Что такое диалектология

Диалектология — наука, раздел лингвистики, предметом изучения которого является диалект как некоторое целое.

Таким образом, в отличие от других отделов лингвистики, выделяющих в качестве своего предмета один из элементов внешней или внутренней формы слова (фонетика, грамматика, семасиология), диалектология строит своё исследование синтетически, рассматривая как фонетические, так и семантические и грамматические особенности известной, географически фиксируемой языковой единицы. Это выделение диалектологии в особый отдел лингвистики противоречит принципу, который был положен в основу классификации остальных лингвистических дисциплин: оно базируется не на анализе структуры слова, а на учёте нового момента — момента географического. [2]

1.2. История развития русской диалектологии как науки

Диалектология как наука зарождается в связи с развитием интереса к живой народной речи.

Русская диалектология зародилась в рамках этнографии – особенной науки, изучающей материальную культуру народов, населяющих земной шар. Уже в старинных русских рукописях встречаются такие указания, формирующие русскую диалектологию как науку. Развитие в 18 веке осуществлялось М.В. Ломоносовым, в трудах которого сложилось понимание диалекта как исторически формирующейся единицы речи. Его перу принадлежит труд «Российская грамматика». В ней Ломоносов дал первую классификацию российских диалектов, которая включает в себя их три: 1. московский 2. северный 3. украинский, каждый характеризует московский, поморский и малоросский.

В 1789 – 1794 гг. вышел «словарь академии российской», в котором было много слов, названных простонародными.

С начала 19 в. в России развёртывается работа по собиранию диалектных материалов, которые публикуются в «Трудах» Общества любителей российской словесности; позднее такую же работу проводит Русское географическое общество. В 1852 благодаря усилиям А. Х. Востокова и И. И. Срезневского выходит «Опыт областного великорусского словаря» - первое в России собрание областных слов, осуществленное академией наук России, а в 1858 — «Дополнение» к «Опыту областного великорусского словаря». В. И. Даль в 1852 в статье «О наречиях русского языка», написанной по поводу «Опыта», дал сжатый очерк наречий великорусского языка. Большую роль в развитии русской диалектологии сыграл «Толковый словарь живого великорусского языка» Даля (1863—66), в который он включил многие диалектные слова. Дальнейшее развитие русская диалектология получила в трудах А. А. Потебни, главное внимание, которого было обращено на описание и объяснение происхождения отдельных фонетических явлений в русских диалектах.

Следующим этапом был 1852 г. в лице В.И Даля, который издает работу «О наличиях русского языка». В ней он предлагает свою классификацию русских диалектов, деление их на окающее и акающее. В 1863 – 1866 гг. вышло в свет издание «Толковый словарь живого великорусского языка», который включил в себя более 2000 слов. Он и до наших дней не утратил своего значения. Это более полное собрание диалектики. Помимо слов словарь включил в себя пословицы, поговорки, другие слова, прибаутки и т.д. В.И.Далю вручили премию М.В.Ломоносова.

В конце 19 – начало 20 вв., в развитии русской диалектологии появляются имена А. Соболевского и А. Шахматова. Первому принадлежит курс русской диалектологии. С именем второго связывают существование московской диалектологической комиссии, которая существовала в 1902 – 1932 гг. Она занималась координацией работы по собиранию диалектного материала, опубликовывала специальные программы в 1909 – 1911 гг. Членами были: Н.Н.Дурново, Н.Н. Соколов и Д.Н. Ушаков. Они издали в 1915 г. «Опыт диалектологической картины русского языка в Европе» с приложением очерка русской диалектологии, где представили первую научную классификацию русских говоров. В советский период по данной проблеме работали А.Н. Гвоздев, Ф.П. Филин, Р.И Аванесов, Б.А. Ларин, А.М. Селищев.[3] [Приложение IV]

1.3. Сохранение богатства русского языка

В своей статье о «Словаре русских говоров Забайкалья» Л.Е. Элиасова член-корреспондент АН СССР Ф.П. Филин пишет: «За последние два десятилетия интерес к диалектным словарным особенностям русской народной речи возрос. Это объясняется необходимостью привлечения новых данных для реконструкции истории русского языка и смежных с ним родственных и неродственных языков. В народных говорах сохранилось много свидетельств отдаленного и близкого прошлого, не нашедших своего отражения в письменности. В литературном языке мы не найдем сотен тысяч слов, значений слов и фразеологизмов, которые звучат в устах народа на необъятной территории распространения русского языка. Мы многое можем потерять, если не учтём всего этого нашего культурно-языкового богатства. Проблема записи диалектной народной речи обостряется тем, что в наш век всеобщей грамотности местные особенности говоров под мощным воздействием литературного языка быстро исчезают. Диалектологам надо спешить. Вот почему за последние годы один за другим выходят из печати словари донских, смоленских, московских, новосибирских и многих других говоров».[4] [c. 3]

Возникает вопрос «Зачем нам, молодому поколению знать диалектные слова, ведь сейчас очень много новых слов?»

«Диалекты - часть народной культуры. Знакомясь с говорами, мы получаем не просто сведения о названиях предметов быта и значениях слов, несвойственных городской жизни, но и даёт возможность проследить способы ведения хозяйства, особенности семейного уклада, обряды, обычаи людей в прошлом. Постепенно говоры разрушаются, утрачивают свои характерные черты. Ушли и уходят вместе с людьми старшего поколения слова, обозначающие предметы быта традиционной деревни. Вот почему так важно помнить и знать местный говор молодому поколению, так как это способствует развитию уважения и любви к родному краю и оказывает влияние на формирование личности учащихся. Русские писатели, классики и современники, хорошо знающие деревню и её язык, используют в своих произведениях элементы местной речи – диалектизмы, которые вводятся в художественный текст для характеристики речи персонажей, описания местной природы, деревенского быта. Каждый из диалектов порождён историей народа, и в этом смысле все они равноправны».

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Диалектология — это наука, раздел лингвистики, предметом изучения которого является диалект как некоторое целое.

2. Диалект базируется не на анализе структуры слова, а на учёте нового момента — момента географического.

3. Диалектология как наука зарождается в связи с развитием интереса к живой народной речи. В конце 17 в. в Германии начинается собирание материалов народных немецких говоров в виде записей местных слов и составления словарей диалектизмов.

4. В России развитие диалектологии как науки началось в XVIII веке и осуществлялось под руководством М.В. Ломоносова.

5. В 1789 – 1794 гг. вышел «словарь академии российской», в котором было много слов, названных простонародными.

6. Интерес к диалектным словарным особенностям русской народной речи возрос.

7. Диалекты – часть народной культуры.

2. История изучения диалекта в Забайкалье

2.1. Изучение диалекта конца XIX – начала XX века

В своей статье Т. Ю. Игнатович «История изучения русских говоров Восточного Забайкалья» пишет: «Первые сведения об особенностях сибирских, в том числе забайкальских, говоров относятся к XIX веку. В 80-е годы XIX века появились статьи лингвистов, этнографов и историков (В.И. Даль, А.П. Щапов, П.А. Ровинский, Н.М. Ядринцеви др.), содержащие замечания общего характера о некоторых диалектных чертах говоров Сибири, и Забайкалья в частности. П.А. Ровинский в статье «Очерки Восточной Сибири», опубликованной в журнале «Древняя и новая Россия» в 1875 г., писал об особенностях формирования «целого наречия», распространенного в Сибири: «Составляя особенный говор северного новгородского наречия, оно видоизменилось, с одной стороны, смешиваясь с другими русскими наречиями, с другой – принимая в себя множество слов и оборотов от туземцев. Особенный говор развился, наконец, в целое наречие, которое в различных местах носит различный характер, подразделяется на местные говоры…» [Ровинский, 1875, с. 232

В

начале XX в. проявился интерес лингвистов к генезису сибирских говоров,

к выявлению особенностей, отличающих или сближающих говоры Сибири с говорами

Европейской части России. До А.Д. Григорьева ученые отмечали

северно-великорусское (окающее) происхождение сибирских диалектов. А.Д.

Григорьев в монографии «Устройство и заселение Московского тракта в Сибири с

точки зрения изучения русских говоров» определяет неоднородность сибирских

диалектов: «добрая половина населения Сибири происходит из акающих губерний

Европейской России, она заняла главным образом южные части Сибири, сравнительно

позже открывшиеся для русской колонизации». Ученый полагает, что говоры,

образовавшиеся по Московскому тракту, «должны принадлежать на запад от р. Ишима

к северно-русским говорам и на восток от р. Ишима – к переходным среднерусским

говорам» [Григорьев, 1921, с. 84]. В статье «Образование и общее распределение

русских старожильческих говоров Сибири» А.Д. Григорьев отмечает также две

группы русских говоров, встречающихся в Сибири: «В конце XVI века, весь XVII

век и в начале XVIII века, т. е. в первую половину трехсотлетнего периода,

Сибирь заселялась преимущественно, если не исключительно, выходцами из

северно-великорусских губерний. Они селились по северу Сибири, именно по

старому водному пути из Европейской России в Восточную Сибирь и по его речным

ответвлениям на север и на юг. Вследствие этого говоры тогдашнего русского

населения Сибири были, конечно, преимущественно северно-великорусские».

2.2. Изучение современного состояния диалекта в Забайкалье

С середины ХХ века в разных регионах страны наблюдается интенсивное изучение диалектной речи.

В Чите была образована в 1995 г. при кафедре русского языка ЧГПИ им. Н.Г.Чернышевского научно-исследовательская лаборатория «Лингвистическое краеведение Забайкалья». Она создана с учетом научно-исследовательской работы преподавателей кафедры, занимающихся региональной проблематикой: исследования В.А.Бельковой, Э.А.Колобовой, Т.Ю.Игнатович, О.А.Абросимовой, Е.И.Пляскиной, В.А.Пищенко в области изучения фонетических, лексико-фразеологических и грамматических особенностей забайкальских говоров.

Изучение современного состояния забайкальских говоров предполагает многоаспектный анализ диалектного материала. Так, Колобовой Э.А. опубликовано большое количество работ по описанию фонетических особенностей забайкальских говоров; у В.А.Пащенко есть выпуски «Материалов к словарю устойчивых словосочетаний Забайкалья»; словарь говоров в Читинской области Абросимовой О.Я., Игнатович Т.Ю., Пляскиной Е.И.

В настоящее время изучение говоров Забайкалья

осуществляется

в двух направлениях:

1) описания синхронного состояния говоров;

2) реконструкции

диалектных особенностей конца XVII – начала XVIII века

по данным письменных памятников этого периода.

Исследователи современных диалектов отмечают, что диалектическая речь нивелируется, подвергается влиянию литературного языка, сближается с обиходно-бытовой неофициальной речью. Диалектическая область речи превращается в современную разговорную речь.[5] [Приложение VI]

2.3. Особенности забайкальского диалекта

Говоря об особенностях забайкальского диалекта нельзя не отметить тот факт, что современные исследования ориентируются на различия в материнской основе русских говоров Восточного Забайкалья. Описывается две группы русских говоров: старожильческие русские говоры северновеликорусского происхождения (говоры так называемых «сибиряков») и русские говоры южновеликорусского происхождения (говоры «семейских» – потомков старообрядцев).

Установлено, что различия в материнской основе связаны с историей заселения Восточного Забайкалья русским населением – выходцами из разных регионов России. Крестьяне, осваивавшие со второй половины XVII в. – начала XVIII вв. земли вдоль рек Нерчи, Шилки, Унды, говорили на северновеликорусском наречии, что подтверждает диалектная речь их потомков, которая до сих пор сохраняет некоторые черты материнского говора, – это современные говоры Шилкинского, Нерчинского, Балейского, Чернышевского районов.

Вторая группа русских говоров Восточного Забайкалья берет начало формирования с середины XVIII века, когда на юг Читинской области (Красночикойский район) стали прибывать так называемые «семейские», старообрядцы, высланные из Черниговской (Стародубье) и Могилевской (Ветка) губерний. В настоящее время потомки «семейских» в основном проживают в Красночикойском, Хилокском районах Читинской области.

Главными особенностями забайкальского диалекта являются следующие особенности:

1. Фонетические особенности:

- в окончаниях глагола часто не проговариваем гласный звук: что делашь

(делаешь), прочитат (прочитает), мечташь (мечтаешь), подметашь (подметаешь),

приезжашь (приезжаешь); болет (болеет);

- отсекаем гласный в конце слов: сине платье (синее), тако интересно кино

(такое интересное);

- замена гласных: куды пошла (куда), иди сюды (сюда), видь(ведь);

- а такие слова как «отсюда», «оттуда» произносим по-своему: отседа, отседова,

оттэдова;

- многие слова мы сокращаем: грит (говорит), щас (сейчас), токо (только),

боле-мене (более-менее), тода (тогда);

2. Морфологические особенности:

- неправильно произносятся местоимения 3-го лица: ихних (их), до их (до них), с

ём (с ним), евошние (его);

- своеобразное употребление в речи имени существительного и числительного :

скока время ( сколько времени);

- не по правилам употреблены

возвратные глаголы: замаралася (замаралась), смеялася (смеялась), одевалася

(одевалась).

3. Синтаксические особенности:

- особенности в построении предложений: Он не емши,

не спамши и не пимши. (Он не ел, не спал,

не пил).

4. Лексические особенности:

Встречаются выражения, присущие только забайкальцам:

Например: « "Ой, ты моя-то» (Ой, ты моя), «Ну, ты, паря даёшь!»,

«Шибко брава!», «Паря, девка, беда», «Да вот она даече захаживала», «Ну ты и

кулёма», «Смотри, чё я надыбала», «Паддень к зёме», «Обутки та забыла» и многие

другие.

Такие слова и выражения мы очень часто слышим от одноклассников, друзей, родителей, особенно нужно отметить то, что такие слова и выражения очень часто в своей речи используют люди пожилого возраста.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Первые сведения об особенностях сибирских, в том числе забайкальских, говоров относятся к XIX веку.

2. В 1995 г. в Чите при кафедре русского языка ЧГПИ им. Н.Г.Чернышевского была организована научно-исследовательская лаборатория «Лингвистическое краеведение Забайкалья».

3. Наличие своеобразной речи в Забайкалье обусловлено тем, что большая часть народа - переселенцы из других районов России (освоение новых земель, во времена царствования династии Романовых Забайкалье было местом для ссылки), удаленность от больших городов, самобытностью населения. Многие слова и выражения берут начало в языках бурятском и эвенкийском: до прихода русских здесь проживали бурятские и эвенкийские племена. Потому такие слова отличаются от общепринятых и звучат колоритно.

2.4. Забайкальский диалект в литературе

Русские сказки Забайкалья

В ходе нашего исследование, я посетила библиотеку для того, чтобы узнать какие книги есть в библиотеке, в которых встречается диалект Забайкалья. Это: «Русские сказки Забайкалья», в данном сборнике встречается большое количество слов - диалектов. Составитель данного сборника В.П. Зиновьев отмечает «… О своеобразии языка забайкальцев, нашедшем отражение и в представленных здесь сказках, хотелось бы сказать особо.

Основную часть сборника составили сказки коренных русских забайкальцев, отцы и деды которых родились и выросли в этом краю. Но есть и сказки, записанные от переселенцев, их по языку всегда отличишь от сказок старожилов. Местные жители называют переселенцев «западными», а себя «гуранами».

Прочитав сказки, а они очень интересные – выделили для себя слова – диалекты, которые чаще всего встречаются в книге – это: «паря», «ить», «фатера», «угошшу», «погодь», «ишо», «раскачат», «имать», «куфайка», «крадче», «дивно», «гоношить» и т.д.[6] Некоторые из данных слов мы часто слышим от одноклассников, бабушек и дедушек.

Забайкальский диалект в романе Василия Балябина «Голубая Аргунь» и Виктории Балябиной «Аргунеи»

Также мы познакомились со следующими произведениями: «Голубая Аргунь» Василия Балябина и «Аргунеи» Виктории Балябиной. В данных произведениях мы также встречаем огромное количество слов – диалектов присущих только Забайкалью, таких как: «што» (что), «пашто» (почему), «катанки» (валенки), «литовка» (коса), «помочь» (помощь), «ичиги» (мужская легкая обувь без каблуков), «олочи» (разновидность обуви с кожаной основой и голенищами из грубой ткани), «антерес» (интерес), «узольники» (торговцы – коробейники).

Также интересен и тот факт, что именам в Забайкалье подставляют окончание – ча, что тоже встречается в литературе, например: «Ванча» (Ваня), «Тольча» (Толя), «Маринча» (Марина) и т.д.[7]

В романе я столкнулась с обилием забайкальских диалектов: черпел – это годовалый жеребенок (кн.1, гл.7). В словаре Даля значение такое: жеребчик до кладки (т.4, стр.596). ушкан …так что-то, ушкан, поди, петляет, либо лисица нюхтит. Ушкан – заяц, такое значение встречается в романе «Забайкальцы» (т.4, стр.529) и у Даля. Значит, слово «ушкан» используется не только в Забайкалье, но и где-нибудь в других регионах. гуран 1) косуля, дикий козел. 2) так называют коренных жителей Забайкалья. тарбаган …разговорившись, вспоминали родные станицы, рыбную ловлю на Аргуни, охоту на тарбаганов… (роман «Забайкальцы», кн.2, гл.10). Тарбаган – это суслик, сурок. В словаре Даля такое значение: степной сибирский или русский сурок, свистун. В Сибири так называют маленького земляного зайчика (т.4, стр.391). Растения. острец … на сеновале так и загорелся, как будто вспыхнул зеленым пламенем, омет остречного сена… Используется в романе «Забайкальцы» (кн.2, гл.14), острец – трава, остречное сено считается лучшим. ургуй, ургуйки …видны освобожденные от снега поля, синие от множества цветущего ургуя. Мои бабушка и дедушка говорят, что это первые цветы, подснежники. У Даля значение такое: растение, подснежный лютик (т. 4, стр. 507). Погодные явления. куржак Это слово очень знакомо моим родным. Куржак – это иней. В словаре Даля есть слово, немного отличающееся, с таким же значением: куржуха (т. 2, стр. 221). Эти однокоренные слова употребляются не только в Забайкалье. сумёты …воткнуть бы обоих головами-то в сумёты. Слово встречается в романе «Забайкальцы» (н. 1, гл.5) и обозначает сугробы.

3. Диалектная речь населения села Погадаево.

У каждой деревни свой язык, или говор. Жители нашего села, а особенно пожилые люди, употребляют в своей речи диалектизмы. Но постепенно диалекты уходят из языка вместе с их носителями. Поэтому необходимо как можно больше записывать и изучать русские народные говоры. Изучая диалекты, мы познаём целый новый мир – мир народных представлений, отличных от представлений горожанина.

У каждого края своя культура. И у каждого края она своеобразная. Диалекты – это часть исторической культуры края. А культуру родного края должен знать каждый. Поэтому эта тема очень актуальна на сегодняшний день. Знать диалекты родного края - это важно для любого человека.

Обратимся к истории села Погадаево. По истории следует, что село образовано в 1932 году, было создано 8 ферм. Жило и работало в нём более ста человек.Это были жители из окрестных деревень – Бырки, Куйтуна, Уруленгуя,юбилейного, с Нерчинского района, Калганского района, Нер-заводского района, Алек-заводского района. Фамилии были разные – Пряженниковы, Савватеевы, Верхотуровы, Софроновы, Орловы. Кичигины, Галютины, Корепневы, Венедиктовы, Дружинины, Серебрянниковы, Будаевы, Назаренко.

Позднее, когда наступили годы первых пятилеток в село начали приезжать специалисты из западных областей СССР, с Урала, Белоруссии, Украины – Курдюк, Овсяник, Малышев и др.

Теперь мы можем ответить на вопрос «Чем обусловлено наличие богатого диалекта в селе Погадаево?»

1.Большая часть народа- переселенцы из других районов России и Бурятии.

2.Отдалённостью от города (600 км от Читы).

3.Самобытностью населения.

Особенности местного диалекта.

Что же в речи погодаевцев особенного?

Рассмотрим особенности употребления диалектных слов на разных лингвистических уровнях:

I. Фонетический уровень:

1. Система гласных. а) Произношение [и] на месте древнего «ять» в слове [ись] – есть, [паись] – поесть б) выпадение гласной в окончании глагола рисушь(рисуешь), читат (читает)в)отсечение гласной в окончании прилагательных, местоимений: красно платье (красное), толста книга (толстая).

2. Система согласных. а) [г] взрывной, который иногда может и выпадать: [де] – где, [тада] – тогда, [када] – когда. б) Наличие твердых долгих шипящих: [прашай] – прощай, [ишо] – еще, [вешы] – вещи. в) Твердость конечных губных согласных: восем – восемь. г) Утрата согласного в конечных сочетаниях: мос – мост, дас – даст.

II. Морфологический уровень 1. Более широкое, чем в литературном языке, распределение флексии -ов -ёв : пельменёв. 2. Отсутствие разносклоняемых существительных, которые входят в тот или иной тип склонения в соответствии с родовой принадлежностью: [на запасные путя] – на запасные пути, [скока время] – сколько времени, [у ней вымя-то нет] – у нее вымени-то нет. 3. Контаминация местоименных форм в речи одного лица: евонные ве[шы] с поезда летят – (его вещи), у ей и ночевай (у неё), евошный, еёшня(я), ихая, ихняя. 4. Широкое использование частицы то: встал-то, ихний-то, аргал-то. . Частица –ка, которая служит для смягчения требования, просьбы, используется часто погадаевцами в наречиях «тут», «там»: тама – ка , туто – ка.

И постфикса -ся: замаралася, смеялася, одевалася. 5. Иная, чем в литературном языке, грамматическая принадлежность местоимений: на тем месте, разговор об тем. 6. Контаминация глагольных форм: надо бечь (бежать).

III. Синтаксический уровень. 1. Употребление деепричастия в роли сказуемого: он не раздевши, не ев(м)ши, не спавши.

IV. Лексический уровень. 1. Использование диалектизмов, отсутствующих в литературном языке: Сковырну'ться: Он же раньше сковыртнулси, т.е. Он же раньше других умер. Схвати'ть: Ноги у меня схватило, т.е. Ноги у меня замерзли. Лафе'тина: Один здоровый был, лафетина, т.е. крупный, сильный.

В Погадаево, как и других районах Забайкалья распространенно обращение к собеседнику "моя", причем без разницы какого пола собеседник. Звучит это примерно так: "Ну, что ты, моя, там стоишь? Иди сюда". +присутствует сглатывание окончаний и вопрос "Что?" приобретает совсем немыслемую форму "Каво?" Из этого выходит примерно так: "Ты каво, моя, балташь?" - что в переводе звучит: "Ты что говоришь?" Так же слова "Классно", "Здорово", "Красиво" в Погадаево заменяет слово "Браво". -Пример: "Тебе так браво в этом костюме". Есть еще разновидность данного слова "Бравинько", но это употребление я встречала реже.

МОЯ (моя-то), сущ., м.и ж. Обращение к человеку любого возраста и пола. . Подойди сюда, моя (обращение к мальчику).

4. Заключение

Таким образом, изучив историю происхождения диалекта в Забайкалье, а также проанализировав информационные и литературные источники, мы пришили к следующим выводам.

Русская диалектология зародилась в рамках этнографии – особенной науки, изучающей материальную культуру народов, населяющих земной шар.

Первые сведения об особенностях сибирских, в том числе забайкальских, говоров относятся к XIX веку. В 80-е годы XIX века появились статьи лингвистов, этнографов и историков (В.И. Даль, А.П. Щапов, П.А. Ровинский, Н.М. Ядринцеви др.), содержащие замечания общего характера о некоторых диалектных чертах говоров Сибири, и Забайкалья в частности.

Диалект Забайкальского края представляет собой сложное явление.

Наличие своеобразной речи в Забайкалье обусловлено тем, что большая часть народа - переселенцы из других районов России (освоение новых земель, во времена царствования династии Романовых Забайкалье было местом для ссылки), удаленность от больших городов, самобытностью населения. Многие слова и выражения берут начало в языках бурятском и эвенкийском: до прихода русских здесь проживали бурятские и эвенкийские племена.

Диалект широко используется пожилыми людьми, а молодое поколение стремится к литературным нормам языка, но некоторый диалект в речи молодого поколения всё же встречается.

Тем не менее, диалекты - часть народной культуры. Постепенно говоры разрушаются, утрачивают свои характерные черты. Ушли и уходят вместе с людьми старшего поколения слова, обозначающие предметы быта традиционной деревни. Вот почему так важно помнить и знать местный говор молодому поколению, так как это способствует развитию уважения и любви к родному краю и оказывает влияние на формирование личности учащихся.

В качестве гипотезы мы предполагали, что представление о забайкальском диалекте, позволит проникнуться уважением и любовью к родному языку, лучше узнать корни и происхождение слов, отделённых от нас большим промежутком времени, сохранить живую речь населения Забайкальского края и это актуально до сих пор.

В дальнейшем я планирую изучать Забайкальский диалект территориально, ведь в каждом районе нашего края встречаются свои особенные слова и выражения.

5. Список литературы

1. Граубин Г.Р. Наша малая Родина: книга для чтения в начальной школе.-Чита: Экспресс – издательство, 2008. -192 с. : ил.

2. https://ppt4web.ru

3. www.philology.nsc.ru

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Диалектология

5. https://www.myfilology.ru/155/istoriya-razvitiya-russkoj-dialektologii-kak-nauki/

6. Элиасов Л.Е. «Словарь русских говоров Забайкалья»: издательство «Наука», Москва, 1980 г.

7. https://studbooks.net/2148373/literatura/istoriya_izucheniya_govorov_sibiri

8. Русские сказки Забайкалья: Сборник/Подготовка текстов, сост,. предис. и примеч. В.П. Зиновьева. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1983,-352 с., ил.

9. Балябин, В.И. Голубая Аргунь : Роман / В.Г. Балябина. Аргунеи. Я вернусь / Ред. – сост. Е.Ф. Куренная, - Чита: Экспересс – издательство,2009, - 460 с. : ил. – (Серия «Золотая библиотека Забайкалья»).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Анкета

1.Знаете ли вы, что обозначают слова «тарочки», «браво», «тепляк», «замыкаться»?

а) нет б) да

2.Как вы думаете, что означают эти слова?

а) тарочки – булочки, браво – хорошо, тепляк – летняя кухня, замыкаться – закрываться.

б) тарочки – тапочки, браво – красиво, тепляк – место в доме, замыкаться – не разговаривать

3.Употребляются ли эти слова в вашей речи?

а) да б) нет

4. Употребляются ли эти слова в речи ваших родственников?

а) да б) нет

5. Какие ещё слова Забайкальского говора вы и ваши родственники употребляют в своей речи?

6. Знаете ли вы, откуда пришли диалекты?

а) да б) нет

Результаты анкетирования

Диалектный словарь села Погадаево

Особенности забайкальской диалектной речи.

Что же особенного в речи забайкальцев, в частности жителей нашего села? В ходе исследования мы отметили, что почти все диалектизмы можно систематизировать по определённым тематическим группам. В лингвистической литературе по проблемам объединений слов существует достаточно много терминов, с помощью которых производится членение лексики: «семантическое поле», «тематическая группа», «смысловая группа» и др. Наиболее точно, на наш взгляд, характеризуют членение диалектной лексики термин «тематическая группа», так как подчеркивает лексическую природу описываемых групп слов. Таким образом, собранные диалектные слова можно распределить на несколько основных тематических групп: «Человек», «Действия человека», «Растения», «Животные», «Погодные явления», «Обувь, одежда», «Еда, кушанье», «Орудия труда», «Предметы быта», «Пространственно-временные понятия» Приведу несколько примеров слов, входящих в разные тематические группы.

«Растения» : ургуйки – подснежники; саранки – лилии.

«Животные»: баракчан – годовалый телёнок; жимбура – суслик.

«Погодные явления»: морошно – пасмурно; куржак – иней.

«Обувь, одежда»: обутки – обувь; гачи – нижняя часть брюк.

«Еда, кушанье»: тарочки – булочки с вареньем или повидло; толчонка – картофельное пюре.

«Орудия труда»: капарулька – приспособление для копки картофеля; литовка – коса.

«Человек»: отхон, отхоныш – младший ребёнок в семье; паря – обращение к лицам мужского пола.

«Действия человека»: чайвать – пить чай; уросить – капризничать.

«Предметы быта»: вихотка – мочалка; чеплашка – посуда.

«Пространственно-временные понятия» : утрось –утром, тута –ка – тут.

Безусловно, диалектизмы большей частью употребляются пожилыми людьми. Молодое поколение старается избегать употребления диалектных слов, прибегая всё больше к литературным нормам. Однако очень часто встречаются такие выражения, которые используются и молодыми людьми. Наблюдая за речью обучающихся нашей школы и беседуя с пожилыми людьми, я пришла к выводу, что диалектная речь характерна как для одних, так и для других. Это показал и анализ данных слов на разных лингвистических уровнях. Приведём лишь самые распространённые примеры диалектной речи моих односельчан.

I.Фонетический уровень. Система гласных.

1. выпадение гласных в окончаниях глаголов: [читат] – читает; [думат] – думает; [ругат] – ругает.

2. отсечение гласных в окончаниях имён прилагательных: [красно] платье – красное платье; [толста] книга – толстая книга; [хороше] кино – хорошее кино.

II.Фонетический уровень. Система согласных.

1.наличие твёрдых долгих шипящих: [прашай] – прощай, [ишо] – еще, [вешы] – вещи.

2.утрата согласного в конечных сочетаниях: [мос] – мост; [дас] – даст.

3. твёрдость конечного согласного: [сем] – семь; [восем] – восемь.

III.Морфологический уровень.

1. замена местоимённых форм: [ евошний]; [евонный] - его; [еёшний]; [еённый] – её; [ихний]; [ихий] – их.

2. широкое использование частиц –ка-; -та-: Ихний- та дом ближе. Ты куды побежал-та? Возьми тама-ка. Да он тута-ка

3. использование постфикса –ся-

вместо –сь-: разделася; умылася; причесалася.

А

акстись (опомнись)

архаровец (ребёнок)

Б

бабуши (тёплые тапочки)

барануха (самка барана)

браво (хорошо)

бравенький (хороший, красивый)

бурун (бычок до года)

бухулёр (мясной бульон)

бурагозить (скандалить)

В

велок (кочан)

вязанки (руковицы)

Г

галанка (печь)

гамаши (рейтузы)

гача (нижняя часть брюк)

гомонок (кошелёк)

Д

давиче (недавно)

Данара(Тамара)

дева (девушка)

дивно (много)

добро (хорошо)

Е

еёшная (её)

З

забелить (добавить молоко в чай)

зады (огород за домом)

заслонка (печная дверка)

зашиньгать (замучить)

зудыр (суета)

И

иман (ягнёнок)

имануха (овца)

ись (кушать)

ичиги (сапоги)

ихняя (их)

ишо (ещё)

К

казёнка (кладовка)

кашеварить (готовить пищу)

катушка (горка)

квашня ( посуда для замешивания теста)

клюка (кочерга)

кошара (постройка для овец)

кругляш (замороженное молоко)

куржак (иней)

курмушка (тёплая куртка)

куцапки (руки)

кондырь (стенка у кровати)

кочевать (переезд с одного места жительста на другое)

Л

ладить (чинить)

лаптить (есть)

латка (утятница)

липка (стул сапожника)

литовка (коса)

М

мангыр (дикий чеснок)

маяться (мучиться)

метёлка (веник)

мизгирь (паук)

морочает (смеркается)

моршни (обувьиз сырой кожи)

Н

нежить (жалеть ,обнимать)

О

обудёнком (сразу,вскоре)

обутки (обувь)

отхон (младший в семье)

П

паря (обращение к представителю мужского пола)

передник (фартук)

печенюшки (сдобные булочки)

пимы (валенки)

подчевать (угощать)

посторонка (дверца у трубы)

пошто (почему)

приблаживать (хулиганить)

пристать (устать)

Р

рукомойник (умывальник)

рулетка (самодельные сани)

рушник (полотенце)

С

садко (хорошо)

саранка (тигровая лилия)

снуть (ветер)

склянка (банка)

соколка (майка)

стопка (стакан)

Т

тарантул (большой паук)

тарочки (булочки)

тепляк (летняя кухня)

треттёводни (три дня назад)

У

ургульки (подснежники)

Х

хатон (помещение для животных)

худо (плохо)

Ч

чебак (небольшая рыбка)

чеплажка (посуда)

чупрун (чуб)

чухать (понимать)

Ш

шалбазан (клещ)

шара (заварка)

шататься (ходить)

шайка (ковш)

шевяк (коровий помёт)

шелуха (очистки)

шесток (площадка перед русскою печью)

шибко (сильно)

шимела (шустрый человек)

шуга (ледоход)

шуля (бульон)

шпинёк (булавка)

Э

эвонди (вот посмотри)

1. Из поэтической серии «Золотое мое Забайкалье» нашего поэта Прокопия Газимурского

Смачным словом «баракчан»

Не стращай односельчан:

Не теленок и не бык,

Он бодаться не привык.

«Бухарашка, бухарашка»-

Что за божия букашка?

Не паут, не стрекоза,-

Удивляются глаза.

«Лафтачок», поди найди,

Что за слово…Погоди!

Означает «лафтачок»-

Часть от целого, дружок.

Обувай скорей «обутки»,-

Услыхал я как-то в шутку:

Коль на улице мороз-

Обувь носится всерьез.

Холод коль-«оболокайся»,

А тепло-«разболокайся»:

Оболочка для тепла

Тело мягко обняла.

Если слышишь ты: «лонись»,

То на время оглянись:

Местный жмурится народ-

Это значит - прошлый год!

Внук дедулю не поймет:

Что за чудище «заплот»

Усмехнулся дед Егор-

Это, внучек, мой забор.

Дома матери судачат:

«Мой порвал сегодня «гачу»!

Гача-это низ штанов,

Лихо мам и пацанов.

Слово, бравое на слух:

Ты услышишь, коль не глух:

Надо только замереть-

«Шоркать» то же, что тереть.

Я спросил вчера соседа-

Что «отцеда» означат?

Он сказал: «Вали отцеда,

Отвали, дегенерат!»

|

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОВОР))) |

Четверг, 29 Августа 2013 г. 09:26 + в цитатник

Рассказали один случай, когда один молодой человек расстался с девочкой из Забайкалья приняв ее говор за безграмотность! И поэтому хочу написать некоторые забайкальские выражения и думаю земляки меня поддержат. И так:

"зенки пялить"-это смотреть,

"вехотка"- это мочалка,

"толчонка"-это картофельное пюре,

"шурудить"-шевелить,"

шара"-заварка,

"на кукурках"-корточки,

"поворешка"-половник,

"тырить"-воровать. В общем все звучит вот так:

На девок глаза то пялят-за чо глаза то и поломали.

Ково седня делашь-то? - ни каво, тада приходи ко мне!.

Да веча я себя луче чуствовала,чем нонче. Видать захворала. Незнай каво и делать то.

Ты каво молчишь то,куды побежал ДАК туды, а я сюды.

С утра никак не могу расскачаца,толи погода така,то ли я кака то ни така.

Меня машина ваще окатила пока я сюды шла, лучше бы я сама окатилась.

Ты чо моя болешь?

Ага! ково балташ то сама не знаш чо!!!!

Ты чаво чекалдыкнул уже?

Ой девки браво то чо! Вишь чаво тварят то.

Какой ребенок бравенький.

"Ему говорят,объяснят,он никово ни понимат.

Положила не туда, а тама лежит Вам мож чо подсказать.?

Почем колбаса? А ну тода палку дайте. скока?

Ты за ком, я за ём.

Я ей наподдавала,совсем не слушатца.

Ты чо орешь то как дикошарый.

Да ходишь голоушый.

Ты каво уростиш, опоздашь!

Хавать хочетца.

Ща гачи одену.

Но кака то совсем лебезна.

У нас в Забайкалье отчебучивают, а не вытворяют, шолкают семки, угорают угарно, вошкаются, а не ворочаются.Только в Забайкалье слово "НО" может обозначать самые разные эмоции.Только истинный забайкалец знает значение слова "шептур" Потому што это МЫ забайкальцы девки хорошие да мужики то порядочные!!!!!!!!!!! Я тя люблю забайкалье наше!!!! И ни не учи мы вовсе то! АГА?

Продрав глаза, накинув

сничку,

Девка, бравинька на личко,

Без обуток и куфайки,

Голоуша, в синей майке,

Чтоб ужин с чё-та сгоношить,

Решила в поле поспешить.

Капарульку собират,

И как копать, однако, знат.

На карачках и стоймя,

С картошкой пурхалась полдня.

И от усталости, кажись,

Ей захотелось чей-то ись.

Та паря- девка-то слегка

Была кака-то ни така!

Задержалась в полминутки

кола сельской водобудки.

Воды надулася ни мало,

Вихоткой руки шоркать стала.

И от людского изумленья,

В кулак зажала для везенья

Фигуру с пальцами тремя.

Пошто ей стырить-то с имя?

Ну вот, кажись, себя отмыла…

По дому вся загоношилась:

Тёплу печку, с красным жаром,

Кочерёжкой шуровала.

С углярки, чёрный уголёк,

Турнула в печь. Пошёл дымок.

После трудной работёнки,

Наварганила толчёнки,

Замарашек налепила,

Чай гуранский заварила.

Нахлесталась от души,

Поись бы можна стары шшы.

Но до того промялась вся,

Хош съела б целого гуся!

Пристала вся… А чё стонать?....

И села девка-то чайвать.

Билёный чай брачёха пьет,

Душистый запах в норки прёт.

Пошвыркать чай, поись толчёнки,

Кака откажица девчёнка?

Знай, чай в прикуску выпиват!!!

В ведёрко шару выливат…

Скачано с www.znanio.ru

[1] Граубин Г.Р. Наша малая Родина: книга для чтения в начальной школе.-Чита: Экспресс – издательство, 2008. -192 с. : ил.

[2] https://ru.wikipedia.org/wiki/Диалектология

[3] https://www.myfilology.ru/155/istoriya-razvitiya-russkoj-dialektologii-kak-nauki/

[4] Элиасов Л.Е. «Словарь русских говоров Забайкалья»: издательство «Наука», Москва, 1980 г.

[5] https://studbooks.net/2148373/literatura/istoriya_izucheniya_govorov_sibiri

[6] Русские сказки Забайкалья: Сборник/Подготовка текстов, сост,. предис. и примеч. В.П. Зиновьева. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1983,-352 с., ил.

[7] Балябин, В.И. Голубая Аргунь : Роман / В.Г. Балябина. Аргунеи. Я вернусь / Ред. – сост. Е.Ф. Куренная, - Чита: Экспересс – издательство,2009, - 460 с. : ил. – (Серия «Золотая библиотека Забайкалья»).

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.