МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»

(ГБПОУ ГТМАУ)

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ

Для специальности:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Преподаватель 1 категории

Непорожнева Элона Эдуардовна

Дисциплина: Менеджмент. Раздел 1:

Тема: 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджера.

План:

1.в. Понятие управления и его функции.

2в.Сущность менеджмента и его основные черты.

3в. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

4.Самостоятельная работа студентов по теме «Менеджмент сущность и характерные черты» Подготовить доклад на тему «История развития менеджмента. Школы административного и научного управления».

1.в. Понятие управления и его функции.

В современной экономической литературе существует достаточно большое количество определений управления.

Для нас наиболее значимо управление в социальных системах, которое можно рассматривать как управление любой организацией людей, не зависимо от целей их деятельности (управление государством, регионом, армией, больницей, коммерческой организацией). Функции Менеджмента:

Функции Управления – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимое для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации.

2в.Сущность менеджмента и его основные черты.

Возникнув в конце 19 века, менеджмент приобрел особую популярность в 30-е годы 20 века. Уже тогда деятельность по управлению выделилась в особую сферу деятельности, а область знаний в особую дисциплину.

Основополагателем термина «менеджмент» стал американский инженер исследователь Фредерик Тейлор.

«Менеджмент» означает управление и руководство.

Профессиональный менеджмент является самостоятельным видом деятельности, для которого требуется наличие субъекта – профессионала менеджмента, работа которого направлена на объект – хозяйственную деятельность организации в целом и ее конкретную сферу (производство, сбыт, финансы и др.).

В общедоступном понимании менеджмент – это умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей.

Таким образом, под менеджмент понимают функцию управления, то есть вид профессиональной деятельности по управлению людьми в любой отрасли экономики (промышленности, сельском хозяйстве, торговле и т.д.) и в любой сфере деятельности (производство, сбыте, финансах и т.д.), если она направлена на получение прибыли (дохода) как конечного результата.

Менеджмент - употребляется в трех значимых смыслах:

1.Наука и практика управления. Менеджмент – это область науки, человеческих знаний, позволяющих осуществлять функцию управления. Она составляет теоретическую базу практики управления, обеспечивает практическую деятельность управления научными рекомендациями.

2.Организация управления предприятием. Установление постоянных и временных взаимосвязей между подразделениями предприятия, определение порядка и условий их функционирования.

3.Процесс принятия управленческих решений. Поддержанию непрерывности процесса производства сопутствует множество ситуаций и проблем, которые требуют от менеджмента принятия определенных решений. На основании принятого решения ставится задача каждому исполнителю.

3в. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

Менеджеры формируют руководящий состав фирмы (предприятия), и наделены исполнительской властью. Менеджер — человек, организующий конкретную работу, руководствуясь современными методами управления. Менеджеры работают во всех звеньях управления. Они формируют социальный слой, категорию людей, ведущих работу по управлению. Переход власти от собственника к управленцам — это особая система управления компаниями (фирмами).

Можно выделить особенности управленческого труда:

1) умственный труд работников - аппарата управления, состоящий из трех видов деятельности:

- организационно-административной и воспитательной (прием и передача информации, доведение решений до исполнителей, контроль исполнения);

- аналитической и конструктивной (восприятие информации и подготовка соответствующих решений);

- информационно-технической (документационные, учебные, вычислительные и формальнологические операции);

2) участие в создании материальных благ не прямо, а опосредованно (косвенно, через труд других лиц);

3) предмет труда — информация;

4) средства труда—организационная и вычислительная техника;

5) результат труда — управленческие решения.

Существует следующая типология менеджеров по вертикальным и горизонтальным различиям.

По вертикальным различиям один из наиболее важных, определяющих обязанности менеджера факторов — его положение в организационной иерархии.

Вертикальные Уровни управления:

1) Высшие менеджеры, или менеджеры высшего уровня (президенты компаний, председатели советов директоров, главные исполнительные директора и исполнительные вице-президенты) несут ответственность за деятельность организации в целом. Высшие менеджеры отвечают за: определение целей организации; разработку стратегий их достижения; контроль за внешней средой и интерпретацию событий, в ней происходящих; принятие значимых для всей компании в целом решений.

Менеджеры высшего уровня работают на долгосрочную перспективу, их интересуют тенденции развития внешней среды и общий успех деятельности фирмы. Среди важнейших обязанностей менеджеров высшего уровня: осуществление коммуникаций; донесение своего видения организации до всех ее членов; формирование корпоративной культуры.

Высшие менеджеры должны во все большей степени вовлекать в процесс труда всех своих подчиненных, предоставлять им возможности наиболее полно реализовывать свои знания, навыки и способности.

2)Менеджеры среднего уровня занимают позиции на промежуточных уровнях властной пирамиды и отвечают за деятельность важнейших бизнес-единиц, подразделений и отделов организации. Менеджеры среднего уровня несут ответственность за реализацию принятых высшим руководством общих стратегий и процедур и ориентирована прежде всего на краткосрочные перспективы. Менеджеры среднего уровня должны поддерживать хорошие отношения с равными себе по должности коллегами, способствовать развитию командной работы и разрешать конфликты.

3)Менеджеры первой линии (низшего уровня) несут непосредственную ответственность за производство товаров и услуг, то есть находятся на первом или втором уровнях управления, занимая должности мастеров, линейных менеджеров, офис-менеджеров и т. д. Они обязаны выполнять установленные правила и процедуры, обеспечивая эффективность производства, предоставлять техническую помощь, мотивировать подчиненных, уделяя основное внимание выполнению повседневных задач.

Существует также типология менеджеров по горизонтальным различиям.

1)Функциональные менеджеры отвечают за работу отделов, выполняющих одну из необходимых для ведения операций организации функций. Все их подчиненные обладают схожими навыками и опытом. К числу функциональных отделов относятся отдел рекламы, отдел продаж, отдел человеческих ресурсов, производственный отдел, финансовый отдел и бухгалтерия.

2)Линейные менеджеры несут ответственность за деятельность производственных и маркетинговых отделов, выпускающих и продающих товары или услуги. Отдельно можно выделить финансовых менеджеров и менеджеров по человеческим ресурсам, работа которых обеспечивает деятельность линейных отделов.

Управленческая деятельность может быть описана в терминах исполнения менеджерами трех групп основных ролей.

Роль представляет собой набор представлений о поведении менеджера. Основные роли сгруппированы в три основные категории:

- информационные (управление информацией),

- межличностные (управление людьми) и

- связанные с принятием решений (управление действиями).

Каждая роль предполагает выполнение определенных видов деятельности, что в конечном итоге и обеспечивает выполнение всех управленческих функций.

При осуществлении роли, связанной с принятием решений, менеджер выполняет следующие функции: определяет направление роста организации, изыскивая для этого возможности как внутри организации, так и за ее пределами; отвечает за распределение всевозможных ресурсов организации; отвечает за корректировочные действия, когда организация сталкивается с неожиданными нарушениями; разрабатывает и запускает проекты по совершенствованию; представляет организацию на всех значительных и важных переговорах;

При осуществлении информационных ролей менеджер выполняет следующие функции: собирает разнообразную информацию специализированного характера о внешней и среде организации, которую использует в интересах своего дела; распределяет полученную информацию в виде фактов и нормативных установок между подчиненными, разъясняя политику и основные цели организации; передает информацию для внешних контактов организации относительно планов, политики, действий, результатов работы организации, действует как эксперт по вопросам данной отрасли.

При осуществлении межличностных ролей менеджер выполняет следующие функции: выполняет обычные обязанности правового или социального характера; отвечает за мотивацию и активизацию подчиненных на достижение целей организации, координирует их усилия; обеспечивает работу сети внешних контактов и источников информации, которые предоставляют информацию и оказывают услуги.

Можно выделить ряд требований, предъявляемых к профессиональным управляющим:

- умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых характерны высокая динамичность и неопределенность;

- информированность по вопросам развития отрасли, в которой работает предприятие: состояние исследований, техники, технологий, конкуренции, динамики спроса на продукцию;

-знакомство с опытом менеджмента в других организациях и отраслях;

- способность управлять ресурсами, прогнозировать и планировать работу предприятия, владение способами повышения эффективности управления;

- умение использовать современную информационную технологию, средства коммуникации и связи;

- способность работать с людьми и управлять самими собой (личностные качества, усиливающие доверие и уважение со стороны других).

Контрольные вопросы

Что включает в себя понятие «менеджмент» и почему необходимо управление?

В чем отличие управленческого труда от других его видов?

Сравните понятия «предприниматель», «менеджер», бизнесмен»?

В чем особенности менеджмента как науки?

Какие виды разделения труда менеджеров вам известны?

Что такое принципы и методы управления?

1. Выскажите свое отношение к принципам делового человека, сформулированным предпринимателями России в 1912 году:

- уважай власть;

-будь честен и правдив;

-уважай право частной собственности;

-люби и уважай человека;

-будь верен слову;

-живи по средствам;

-будь целеустремленным.

8.Кто является родоначальником менеджмента?

9.какие показатели характеризуют труд менеджера?

Самостоятельная работа студентов по теме: «Менеджмент сущность и характерные черты»:

Подготовить доклад на тему «История развития менеджмента. Школы административного и научного управления».

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента.

Особенности менеджмента в профессиональной деятельности.

Задания для самостоятельной работы.

Задание 1

Дайте понятие «управление».

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Задание 2

Понятие «менеджмент» многозначно. Укажите различные значения этого понятия.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Задание 3

Обосновано ли с учетом использования в русском языке слов «менеджмент» и

«управление». Утверждение К. Хэйлса. Менеджмент, как понятие, шире чем управление, поскольку менеджмент это всеобщая человеческая деятельность, а управление - это специфическая деятельность профессионалов-менеджеров. Обоснуйте свой ответ.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________

Задание 4

Охарактеризуйте значение и необходимость управления как вида деятельности в современном мире.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дисциплина: Менеджмент. Раздел 1: Современный менеджмент.

Тема 1.2. Менеджер, его место и роль в организации.

Карьерный рост. Стили управления.

План:

1вопрос: Менеджер, его место и роль в организации.

2 вопрос: Основные качества менеджера.

3 вопрос: Карьерный рост. Виды и этапы карьеры. Управление карьерой.

4 вопрос: Планирование рабочего времени менеджера.

5 вопрос: Лидерство, руководство, власть. Стили управления.

6 вопрос: для самостоятельной работы: Управленческие роли по Г. Минцбергу.

1вопрос: Менеджер, его место и роль в организации.

Менеджер - центральная фигура в фирме. Конечно, для успеха в бизнесе очень важны и качество товара, и капитал, и квалификация работников и многое другое. Но если у фирмы плохой менеджер, ее не спасут ни деньги, ни люди - она может лишиться и того и другого. Поэтому, сейчас остро стоят вопросы профессиональной пригодности менеджеров.

Менеджер - член организации, осуществляющий управленческую деятельность и решающий управленческие задачи.

Специфика его труда состоит в том, что задачи любого плана - производственные, экономические, технические, социальные - он решает в основном в организационном порядке, воздействуя на людей, которые должны непосредственно решать эти задачи.

Труд менеджера заключается в следующем: ставить цели, строить план действий, организовывать работу, заинтересовывать людей в его результатах, проверять, все ли идет как следует, предвидеть последствия своих решений.

Искусство руководителя проявляется не только в координировании, налаживании коммуникаций и направлении работы подчиненных, но и в умении предоставлять им право решать вопросы, высказывать и отстаивать собственное мнение, сохраняя за собой функцию контроля. До 80% проблем, возникающих пред менеджером, связано с человеческим фактором. Работая в коллективе, но должен постоянно выполнять функции информирования, мотивации, воспитания и контроля.

2вопрос: Основные качества менеджера.

Качества менеджера большинство специалистов разделяет на три группы: профессиональные, личностные и деловые.

К профессиональным относят те, которые характеризуют любого грамотного специалиста.

Обладание ими является лишь предпосылкой успешного выполнения служебных обязанностей. Такими качествами являются:

• высокий уровень образования, производственного опыта, компетентности в соответствующей сфере деятельности и смежных с ней;

• широта взглядов, эрудиция;

• стремление к постоянному самосовершенствованию, критическому восприятию и переосмыслению окружающей действительности;

• поиск новых форм и методов работы, помощь окружающим в овладении ими, их обучение;

• умение рационально использовать время, планировать свою работу.

Личностные качества руководителя также мало чем должны отличаться от качеств других работников, желающих, чтобы их уважали и с ними считались.

Здесь можно упомянуть: высокие моральные стандарты; физическое и психологическое здоровье; внутренняя и внешняя культура; честность; справедливость, отзывчивость, заботливость, доброжелательность к людям; оптимизм, уверенность в себе.

Деловые качества, к которым необходимо отнести:

• умение организовать деятельность подчиненных, обеспечить ее всем необходимым, ставить и распределять задания, координировать и контролировать их выполнение, требовательность; • доминантность, честолюбие, высокий уровень притязаний, стремление к независимости, власти, лидерству в любых обстоятельствах, а порой и любой ценой, смелость, решительность, напористость, воля, бескомпромиссность;

• контактность, коммуникабельность, умение расположить к себе людей, убедить в правильности своей точки зрения (специалисты полагают, что 80 процентов знаний менеджера должны составлять знания о человеке);

• инициативность, оперативность в решении проблем, способность сконцентрироваться на главном;

• умение управлять собой, своим поведением, отношениями с окружающими;

• стремление к преобразованиям, нововведениям, готовность идти на риск и увлекать за собой подчиненных.

3 вопрос: Карьерный рост. Виды и этапы карьеры. Управление карьерой.

Карьера - это осознанные собственные суждения работника о своем трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом. Это продвижение вперед по однажды выбранному пути деятельности.

Например, получение больших полномочий, более высокого статуса, престижа, власти, большего количества денег.

Карьера - это не только продвижение по службе. Можно говорить о карьере домохозяек, матерей, учащихся и т.п. Понятие карьеры не означает непременное и постоянное движение вверх по организационной иерархии. Необходимо отметить также, что жизнь человека вне работы имеет значительное влияние на карьеру, является ее частью.

Иначе говоря, карьера - это индивидуально осознанные позиция и поведение, связанные с трудовым опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека.

Выбор карьеры является одним из наиболее важных решений, которое человек принимает в своей жизни, так как достижения человека в той или иной сфере деятельности зависят от соответствия между его личностью и характером его работы, а также от совмещения личных ожиданий в области личной карьеры с возможностями организации. Траекторию своего служебного движения человек в значительной степени строит сам, исходя их внутренних и внеорганизационных предпосылок, а также собственных целей, способностей и желаний.

Должностное продвижение, достижение определенною статуса в профессиональной деятельности может иметь различные траектории, что находит конкретное выражение в выделении разных типов карьеры.

Прежде всего, в зависимости от сферы реализации выделяют профессиональную карьеру и внутриорганизационную карьеру.

Профессиональная карьера характеризуется составом стадий профессионального развития и должностного роста, начиная с обучения и заканчивая уходом на пенсию, которые конкретный работник последовательно проходит за свою трудовую жизнь в разных организациях.

Профессиональная карьера может идти по линии специализации в одной, выбранной в начале профессионального пути, линии движения или может быть неспециализированной, то есть характеризоваться овладением другими областями человеческого опыта и расширением сфер деятельности.

Внутриорганизационная карьера характеризуется последовательной сменой стадий профессионального развития работника в рамках одной организации.

В зависимости от направления реализации выделяют такие основные типы карьеры как: вертикальная, горизонтальная, ступенчатая, центростремительная.

Вертикальная карьера характеризуется подъемом на более высокую ступень структурной иерархии, что означает повышение в должности и рост заработной платы.

Горизонтальная карьера предполагает либо перемещение в другую функциональную область деятельности, либо выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в организационной структуре.

Этапы карьеры:

|

Этап карьеры |

Возраст, лет |

Краткая характеристика |

Особенности мотивации |

|

Предварительный |

До 25 лет |

Учеба, подготовка к трудовой деятельности, выбор области деятельности |

Безопасность, социальное признание |

|

Становление |

До 30 лет |

Освоение работы, развитие профессиональных навыков |

Социальное признание независимость |

|

Продвижение |

До 45 лет |

Продвижение по служебной лестнице, приобретение новых навыков и опыта, рост квалификации |

Социальное признание, самореализация |

|

Сохранение |

До 60 лет |

Пик квалификации, обучение молодежи |

Рост самоуважения, уважение |

|

Завершение |

После 60 лет |

Подготовка к переходу на пенсию, подготовка себе смены и к новому виду деятельности на пенсии |

Удержание социального признания |

|

Пенсионный |

После 65 лет |

Занятие другими видами деятельности |

Поиск самовыражения в новой сфере деятельности |

Как уже отмечалось, продвижение по службе определяется не только личными качествами работника (образование, квалификация, отношение к работе, система внутренних мотиваций и др.), но зависит и от объективных условий карьерного роста. Среди таких объективных условий следует учитывать следующие характеристики карьеры:

1)высшая точка карьеры (пик) - высший пост, существующий в конкретной рассматриваемой организации;

2)длина карьеры - количество позиций на пути от первой позиции, занимаемой индивидуумом в организации, до высшей точки;

Управление карьерой- это двухсторонний процесс, так как в нем в качестве субъектов управления может выступать как сам работник, так и организация. В ситуации, когда субъектом управления является работник, речь идет об управлении личной карьерой. Если субъектом управления является организация, то имеет место управление деловой карьерой.

Основой эффективного самоуправления карьерой являются:

1) информированность работника о возможностях и перспективах своего служебного роста и возможностях повышения квалификации в данной организации; 2) четкое осознание целей своего карьерного роста. 3) правильная самооценка работника; 4) знание конъюнктуры рынка труда.

Важным условием эффективного управления личной карьерой являйся правильное понимание целей карьеры. Целью карьеры нельзя считать только область деятельности, определенную работу, должность. Она имеет более глубокое содержание. Цели карьеры проявляются в причине, по которой человек хотел бы иметь конкретную работу, занимать определенную ступеньку на иерархической лестнице должностей.

Управление деловой карьерой - это комплекс мероприятий, проводимых службой персонала организации по планированию, организации, мотивации и контролю служебного роста работника, исходя из его целей, возможностей, способностей, а также исходя из целей и условий организации.

Управление деловой карьерой преследует достижение следующих целей: развитие работников для обеспечения им возможности работать на том уровне ответственности, который они способных достичь.

Управление деловой карьерой работников строится на основе ее планирования. Состоит в том, что начиная с момента принятия работника в организацию и кончая предполагаемым увольнением с работы, необходимо организовать планомерное горизонтальное и вертикальное его продвижение по системе должностей или рабочих мест.

Управление карьерой работников дает определенные преимущества для организации:

она получает мотивированных и лояльных сотрудников; имеется возможность планирования профессионального развития работников с учетом их личных интересов; улучшаются результаты деятельности п/п.

Управление личной карьерой.

Для каждого человека самоопределение и самоутверждение в жизни всегда очень важно, и поэтому люди, точно знающие «что и как делать?», являются наиболее преуспевающими. Выдающийся менеджер Ли Якокка утверждает: «Чтобы преуспеть в бизнесе, как, впрочем, и почти во всем другом, самое главное – это уметь сосредоточиться и рационально пользоваться своим временем. В чтобы целесообразно использовать свое время, необходимо твердо осознавать, что именно главное в вашей работе, а затем отдать себя целиком осуществлению этого главного». Человек, ясно видящий свою цель, наверняка достигнет ее, приложив определенные усилия и выработанные способности.

Да, действительно, когда мы хотим достичь чего-либо, мы рано или поздно сделаем это, если не будем медлить, лениться. Нами движет цель, которая не даст расслабиться. Цель – наш ориентир, на который направлена наша жизнедеятельность, который ведет нас через трудности и преграды действительности.

Итак, вы хотите добиться большего в своей жизни. Сознаете ли вы, что реализация ваших намерений потребует от вас полной отдачи, отказа от чего-либо привычного для вас и напряжения всех духовных и физических сил, возможно, в течении продолжительного времени? Действительно ли это именно то, чего вы хотите? В противном случае все ваши усилия могут пропасть даром. Однако, одного желания для работы с полной самоотдачей мало, перед вами сразу же встанут десятки вопросов, на которые вам надлежит ответить. Вот хотя бы первые из них

Каких целей вы хотите достичь?

• Согласуются ли они между собой?

• Существуют ли так называемая высшая цель и определенные промежуточные цели на пути к главной?

• Знаете ли вы, что сами можете сделать для этого (сильные стороны) и над чем вам еще надо работать (слабые стороны)?

Для нахождения личных и профессиональных ориентиров в первую очередь выясните, чего именно вы хотите, т.е. добейтесь ясной цели. Это является предпосылкой успехов в деловом плане и личной жизни. Найти личные жизненные цели и дать им определение означает придать своей жизни направление. Например, одним из условий успешной карьеры является правильный выбор профессии. В этом случае вы можете воплотить в действительность свои собственные ценности.

Рабочее место информационное обеспечение работы менеджера.

Работая в своем офисе или кабинете, менеджер ежедневно пользуется различными техническими устройствами, которые существенно облегчают и ускоряют работу руководителя. Делая карьеру в условиях рынка труда, каждый из нас выступает как создатель и продавец собственной рабочей силы.

Когда вы выступаете со своей рабочей силой на рынке труда, вы обязаны, как правило, самостоятельно осуществлять те функции маркетинга, которые в промышленной компании осуществляют отдельные служащие и специалисты. Овладение методами самомаркетинга является необходимым условием успешной карьеры. При постановке целей нельзя переоценивать свои возможности. Необходимо ставить перед собой реальные цели, учитывая, в первую очередь, свои природные данные и личные качества.

Классификация индивидуальных признаков, имеющих значение при выборе карьеры, может выглядеть следующим образом:

1) черты характера

2)профессиональные склонности 3) способность и опыт 4) происхождение.

Любой человек планирует свое будущее, основываясь на своих потребностях и социальноэкономических условиях. Нет ничего удивительного в том, что он желает знать перспективы служебного роста и возможности повышения квалификации в данной организации, а так же условия, которые он должен для этого выполнить. В противном случае мотивация поведения становится слабой, человек работает не в полную силу, не стремится повышать квалификацию и рассматривает организацию как место, где можно переждать время перед выходом на новую, более перспективную работу. Как уже говорилось, каждая профессия требует определенных способностей и личных качеств, которые необходимы и весьма желательны для успешной деятельности. При этом даже абсолютно полное совпадение имеющихся у вас качеств с желательными для данной профессии еще не делает вас готовыми специалистами, так как практически каждая специальность требует определенного уровня знаний и умений, т.е. профессиональной квалификации. Профессиональное образование, таким образом, является необходимым условием для квалифицированной работы. Без повышения профессиональной квалификации невозможно не только продвинуться, но иногда и просто удержаться на своем месте.

Работой можно называть деятельность, способствующую выполнению жизненных целей и задач, обеспечивающую при этом общественное положение и необходимый материальный достаток. Найти любимую работу — значит найти правильное соотношение между реальной жизненной ситуацией и вашими мечтами, навыками и личными качествами.

Следовательно, прежде чем приняться за поиски работы, которая нравится и которая даст вам намного больше, чем просто деньги, следует тщательно выяснить, что вы знаете и умеете. Многие из нас недооценивают свои знания и свой потенциал либо, наоборот, завышают их. Как известно, в мире существуют и высокообразованные «нули», и менее образованные, не очень-то и талантливые люди, но умеющие правильно продать то малое, чем они обладают. Советы специалистов в области человеческих ресурсов часто сводятся к следующему:

учитесь правильно оценивать свою значимость;

• постоянно работайте над своей личностью;

• расширяйте свои знания,

• учитесь правильно «подавать» себя

Наконец-то ваше усилие увенчалось успехом: работодатель заинтересовался вашим предложением и пригласил вас на собеседование в определенное место и время. Ответ на такое приглашение нужно дать незамедлительно, причем в той же форме, в какой сделано приглашение: если вы получили письмо, напишите ответ; если вам позвонили по телефону, тоже позвоните. После того как вы получите работу, перед вами встанет новая проблема: как согласовать условия работы и правильно заключить контракт. Тому, кто настроен на престижную работу, почти неизбежно придется работать по контракту.

Контракт - это срочный трудовой договор, заключаемый в письменной форме, на определенный срок, и уволиться по собственному желанию до истечения срока контракта работник не имеет права. Если вы уверены в своей способности быть полезным организации, то наиболее выгоден краткосрочный контракт, который позволяет чаще поднимать вопрос о повышении зарплаты. Контрактные формы найма и оплаты труда получили широкое распространение во всем мире во многих отраслях и видах деятельности. Опыт показывает, что эта форма является одной из наиболее приемлемых для рыночной экономики. Такая форма соглашения дает возможность предусмотреть все права и обязанности сторон, конкретизировать отдельные условия применительно к индивидуальному случаю. Введение дополнительной взаимной ответственности способствует созданию оптимальных условий для реализации целей обеих сторон. Контракт может предусматривать и право работодателя по истечении контракта не возобновлять его без объяснения причин. Уволить постоянного работника без объяснения причин не позволяет практически ни одно трудовое законодательство. Если вы участвуете в составлении контракта, то постарайтесь включить в него точно сформулированные положения, однозначно определяющие как ваши права и обязанности, так и обязательства администрации. Если вам предлагают подписать подготовленный без вашего участия контракт, прежде всего, внимательно с ним ознакомьтесь. Если есть возможность, покажите этот контракт квалифицированному юристу, чтобы избежать всякого рода неожиданностей. Получить хорошую работу непросто, но удержаться на ней, а тем более продвинуться — задача не менее сложная. Здесь мало добросовестно выполнять свои обязанности, ибо только этого недостаточно.

Шесть правил, чтобы понравиться людям:

1. Искренне интересуйтесь другими людьми.

2. Чаще улыбайтесь.

3. Помните, что каждому приятно слышать свое имя.

4. Будьте хорошим слушателем.

5. Говорите о том, что интересует вашего собеседника.

6. Искренне внушайте собеседнику сознание его значительности.

Методы рационализации личного труда руководителя.

Существует много факторов, влияющих на личную организацию руководителя. Существуют известные науке управления принципы и правила, которые следует свести воедино, превратив их в полезные привычки, доведенные до автоматизма.

Поэтому совершенствование техники чтения означает совершенствование организации собственного труда, возможность выиграть время. В любой ситуации общения есть три основных ступени.

Ступень первая. Остановись и оцени обстановку, прислушайся к своему отношению к ней. Ступень вторая. Посмотри на человека: что он пытается выразить своими жестами и мимикой? Ступень третья. Слушай беспристрастно, что тебе хотят сказать. Беда многих руководителей и вечно куда-то спешащих деловых людей состоит в том, что они не умеют быть терпеливыми и внимательными слушателями.

Эффективность слушания во всем мире падает. Мы запоминаем не более 25% из того, что слышим. В итоге возникает необходимость повторять, переделывать, терять время. Необходимо привыкать к тому, чтобы важные тексты не только читать, но и обрабатывать материал после чтения.

Обрабатывая соответствующую книгу, статью, документ, необходимо последовательно пройти пять стадий:

• обзор;

• постановку вопроса;

• чтение; обобщение; повторение.

Основой укрепления памяти является наблюдательность. После наблюдения наступает этап ассоциативного мышления. Существуют три «естественных закона запоминания»: метод связок, система зацепок, тренировка наблюдательности.

Для того чтобы выслушать доклад или лекцию, необходимо придерживаться следующих правил:

• подготавливайтесь к слушанию;

• слушайте с максимальным вниманием;

• слушайте и одновременно записывайте; не откладывайте разбор записанного.

Руководитель должен избегать длительных телефонных разговоров. Структура любого телефонного разговора состоит из четырех обязательных элементов:

• взаимное представление;

• введение собеседника в курс дела; обсуждение ситуаций; заключение.

Чтобы избежать неудобств и потерь времени в командировке, правильно к ней подготовьтесь. Составьте план вопросов (дел), которые нужно решить до отъезда и в командировке, а также перечень личных атрибутов поездки и деловых бумаг, которые нужно взять с собой. Чтобы успевать сделать больше за малый период времени, в командировке требуется личная организованность и самодисциплина: определите главные задачи поездки;

• научитесь проявлять решительность;

• не увлекайтесь телефонными разговорами, важнее личный контакт;

• ведите записи, не полагайтесь на память;

• начинайте рабочий день как можно раньше и используйте его полностью.

4 вопрос: Планирование рабочего времени менеджера.

Планирование

рабочего дня — инструмент, который помогает не только эффективно использовать

рабочее время, но и сокращать его. Это не банальный список дел, который нужно

выполнить в строгой очередности. Планирование — способность выбирать, что нужно

сделать, почему и когда.

Планирование

рабочего дня — инструмент, который помогает не только эффективно использовать

рабочее время, но и сокращать его. Это не банальный список дел, который нужно

выполнить в строгой очередности. Планирование — способность выбирать, что нужно

сделать, почему и когда.

Планирование рабочего времени включает в себя:

- Расстановку приоритетов.

- Выбор важных задач.

- Поиск лучших путей их решения.

- Поиск занятости в свободное время.

Почему важно планировать рабочий день

Каждый, кто хоть раз сталкивался с бизнесом или «работой по желанию» (вроде такси), прекрасно понимает важность расстановки дел в течение дня. Но, к примеру, большинство офисных работников не считают нужным планировать свой рабочий день.

На самом деле, главная причина планирования рабочего дня — повышение собственной эффективности. Если вы прислушаетесь к собственному организму, то сможете понять, что какие-то дела вам даются лучше в одно время, а какие-то- в другое. К примеру, звонки в другие компании вам удобнее совершать после обеда, так как вы уже проснулись, но еще не успели устать, а монотонная работа быстрее выполняется вечером, поэтому вбивание информации в базу данных лучше отложить до 5 — 6 часов.

Тайм-менеджмент был сделан не для того, чтобы навязать всем один и тот же шаблон высокоэффективной работы. Вы должны подстраивать свои задачи под особенности своего организма. Организация и планирование своего рабочего дня позволяют вам делать большее за меньшее количество времени, оставляя время на то, что вам нравится.

Правила планирования времени рабочего дня:

Существует несколько правил того, как нужно эффективно вести свой рабочий день. Для удобства, разобьем день на 3 части:

• Начало рабочего дня.

• Основной рабочий процесс середины дня.

• Завершение – конец рабочего дня.

Утро — самый важный этап. В зависимости от того, насколько вы выспались, как встали и что делали, будет зависеть ваше настроение, психологический настрой и работоспособность.

К принципам «правильного» утра относятся следующие правила распорядка:

• Позитивный настрой. Если просыпаться каждый день с мыслью о том, что ненавидишь свою работу, продуктивность будет снижаться. Постарайтесь начинать утро с приятных мыслей.

• Старайтесь не «раскачиваться». Вы замечали за собой, что после того, как вы поднимаетесь утром, вам нужно еще 30 — 40 минут на то, чтобы окончательно прийти в себя? Это время, которое не стоит терять. Сразу после пробуждения примите душ, заварите кофе и вместо получаса «в никуда», вы можете спокойно позавтракать.

• Неспешный завтрак и путь на работу. Начинать день без спешки очень важно. Когда вы спешите, организм тратит лишние силы и нервы, которые могли бы пойти на более продуктивную работу.

• Ключевые задачи. Большинство успешных бизнесменов склонны утверждать, что самые важные задачи необходимо решать утром. Как говорится «Хочешь все успевать — ешь лягушку

на завтрак». В роли лягушки выступает дело, за которое вы совсем не хотите браться. Сделайте его утром, и позитивный настрой от того, что «лягушка съедена», сохранится на весь день.

Основной рабочий процесс середины дня состоит из следующих задач:

• Решайте неотложные задачи. Важно понимать, что если в течение рабочего дня на вас свалилось какое-то неотложное дело, не нужно переключать все внимание исключительно на него. Сначала надо понять, важное оно или нет. Если важное, то нужно немедленно приступить к нему. Если нет — передайте ответственность за его выполнение другому человеку.

• Соблюдайте сроки. Каждый день вы должны устанавливать себе примерные сроки, за которые должны справиться со всем объемом задач. Важно, чтобы это было не «Сделать всё до 18 часов», а «В 14:00 — начать делать план, в 15:00 — проанализировать показатели, в 16:00 — составить отчет» и т. д.

• Порядок на рабочем месте. Это неявный, но очень важный пункт. Если на вашем столе бардак, ваш взгляд будет постоянно теряться среди него. И если на рабочем месте окажется какой-то посторонний документ, вы можете начать изучать его и просто потеряете 20 — 30 минут.

• Не следуйте импульсам. Это самое важное. Есть некоторые триггеры, которые заставляют вас переключать внимание с работы на что-то менее важное. Позвонить другу, когда вы анализируете план продаж? Лучше этого не делать, тогда вы потеряете концентрацию и сможете легко упустить рабочий настрой.

• Группируйте рутину. Это очень важно. Если вам нужно сделать 60 телефонных звонков в течение дня, то лучше разбить их на несколько мелких групп, по 10 — 15 штук за раз. После того, как позвонили, можете выполнять другое задание. Постоянно переключаясь с рутины на активную деятельность, вы сможете сделать гораздо больше.

Завершение - конец рабочего дня основано на следующих принципах:

• Доделывайте необходимое. Есть группа дел, которые входят в квадрат «важное, но несрочное». Их лучше всего доделывать в течение рабочего дня, а квадрат «важное и срочное» держать всегда пустым.

• Сверяйте результаты с планом. Все что вы сделали за день, нужно сравнить с задуманным. Если вы только начали планировать свой рабочий день, то небольшие отклонения от плана будут в порядке вещей. Старайтесь, чтобы их было как можно меньше.

• Составляйте план на следующий день. Лучше всего это делать по завершении предыдущего рабочего дня. Так вы сохраните рабочий настрой и, но при этом важно составить реальную программу дел.

Если

вы руководитель, то в течение рабочего дня должны плотно работать со своим

секретарем.

Если

вы руководитель, то в течение рабочего дня должны плотно работать со своим

секретарем.

Основные ошибки при планировании рабочего дня

Несмотря на то, что практика тайм-менеджмента прочно оседает в нашей жизни, большинство людей совершают типичные ошибки, когда планируют свой рабочий день. Вот несколько из них.

Ошибка 1. Неправильная расстановка приоритетов.

Матрица Эйзенхауэра говорит нам о том, что мы должны выполнять важные дела. Но многие люди могут легко перепутать, что для них важно.

Для того, чтобы объяснить, почему в первую очередь надо делать «базу», а только потом мелочи, воспользуемся Законом Парето. Он гласит, что 20% усилий дают 80% результата. То есть, когда вы работаете над чем-то важным, вы затрачиваете 20% усилий и достигаете 80% результата. Когда вы работаете над мелочами, вы получаете результат в 4 раза меньше, а тратите сил в 4 раза больше.

(Рассмотрим небольшой пример. Вам нужно запустить рекламную кампанию. Если вы создадите 10 креативов, подберете к ним ключевые слова и фразы, и запустите на подготовленных площадках, то это будет 20% работы, которые дадут 80% результата. Но если вы будете уделять время на правку шрифтов и изображений, подборку и шлифовку фраз, поиск дополнительных платформ для рекламы, то потратите значительно больше сил. Все это нужно будет сделать, но уже после начала рекламной кампании, когда вы достигните первого результата.)

Ошибка 3. Отсутствие времени на личные дела.

У каждого человека должна быть личная жизнь и свобода выбора занятия. Если у вас много дел, и вы не находите один — два часа для того, чтобы заняться своим хобби, то это плохое планирование собственного дня. Планировать рабочее время важно не только потому, что оно позволяет делать больше. Оно дает возможность заниматься без спешки тем делом, которое вам

по душе.

5вопрос: Лидерство, руководство, власть. Стили управления.

Власть и лидерство.

Лидерство – это способность оказывать влияние на отдельных людей и группы, направляя их усилия на достижение целей организации. Лидер - это личность, которая может заинтересовать людей и повлечь за собой. Лидером не рождаются. Лидером становятся.

Существуют формальные и неформальные лидеры. Формальным лидером называют руководителя, занимающего штатную должность. Неформальный лидер – индивидуум, не имеющий формальных полномочий, но пользующийся авторитетом, влиянием в группе. Действия неформальных лидеров не ограничиваются рамками каких-либо полномочий и структур. Неформальный лидер управляет людьми независимо от формальной должности в иерархии.

Влияние определяют как поведение одного индивида, которое вносит изменения в поведение, отношения, ощущения другого индивида. Конкретные средства, с помощью которых одно лицо может влиять на другое, разнообразны: это и просьба, и угроза увольнения, и пистолет, направленный в грудь. Один человек может также влиять на другого и с помощью одних лишь идей. Примером может служить коммунистическая идея.

Руководители должны оказывать влияние таким способом, который легко предсказать и который ведет не просто к принятию данной идеи, а к действию — работе, необходимой для достижения целей организации. Для того чтобы сделать свое лидерство и влияние эффективными, руководитель должен развивать и применять власть.

Власть — это возможность влиять на поведение других. В дополнение к формальным полномочиям руководителю требуется власть, так как он всегда зависит от людей, которые руководителю не подчинены, например, это работники других подразделений, других организаций, клиенты. Кроме того, большинство работников в современных организациях не будут полностью подчиняться всем приказам только потому, что они отданы начальником.

Для достижения эффективного функционирования организации необходимо надлежащее применение власти. Если руководитель не обладает достаточной властью, чтобы влиять на тех, от кого зависит эффективность его деятельности, он не сможет эффективно управлять организацией.

Баланс власти. Влияние и власть в равной мере зависят от личности, на которую оказывается влияние, а также от ситуации и способности руководителя. Поэтому реальной абсолютной власти не существует, так как никто не может влиять на всех людей во всех ситуациях. Вместе с тем в любой организации подчиненные обладают властью над своими начальниками. Руководитель должен сознавать, что, поскольку подчиненные часто тоже обладают властью, использование им в одностороннем порядке своей власти в полном объеме может вызвать у подчиненных адекватное противодействие. Каждый эффективный руководитель должен поддерживать баланс власти, достаточной для достижения целей организации, но не вызывающей у подчиненных чувства протеста и непокорности. Кроме подчиненных над руководителем могут иметь власть его коллеги-руководители, секретари начальников, поскольку они обладают необходимыми ему информационными ресурсами.

Формы власти:

1) власть, опирающаяся на принуждение, обоснована верой в то, что руководитель имеет возможность наказывать подчиненного;

2) власть, базирующаяся на вознаграждении, основана на вере исполнителя в то, что влияющий может удовлетворить потребности исполнителя;

3) экспертная власть строится на вере в то, что влияющий обладает специальными знаниями, которые позволят удовлетворить потребность;

4) эталонная власть — власть примера основана на привлекательности черт влияющего настолько, что его примеру хочется следовать;

5) законная власть построена на вере исполнителя в то, что влияющий имеет право отдавать приказания, а долг исполнителя — подчиняться:

Методика принуждения, как правило, сопутствует власти во всех случаях, когда человеку действительно что-то нужно и он уверен, что другой человек способен отобрать это у него. Многие люди испытывают острейшее беспокойство по поводу того, что они могут лишиться защищенности, любви или уважения. Поэтому даже в тех ситуациях, где насилие не присутствует, страх является распространенной причиной того, почему люди позволяют на себя влиять. Страх в определенных обстоятельствах легко и эффективно используют некоторые руководители: даже намек на увольнение, лишение каких-либо полномочий или понижение в должности обычно дает немедленные результаты.

Влиянию через страх присущи недостатки, которые связаны с тем, что оно порождает неудовлетворенность работой. Это в долгосрочной перспективе приводит к снижению результативности и эффективности работы, может вести к развалу организации. Принуждение, основанное на страхе, может привести к временной покорности подчиненного, но оно порождает скованность, страх, отчуждение и месть.

Один из самых старых и самых эффективных способов влияния на других людей представляет собой власть, основанная на вознаграждении. Согласно мотивационной теории ожидания исполнитель представляет, что имеется большая вероятность получения прямого или косвенного вознаграждения, которое удовлетворит его потребность, и что он способен сделать то, чего требует руководитель.

Воображаемая исполнителем адекватность усилий и вознаграждения — главное преимущество этого типа власти. Недостатки состоят в том, что власть, основанная на вознаграждении, будет действенна, если руководитель сможет правильно определить, что же в глазах исполнителя является вознаграждением, и сможет предложить ему это вознаграждение. На практике это не всегда возможно, так как руководители ограничены в возможностях вознаграждения, кроме того довольно часто сложно определить, что сочтут вознаграждением.

Власть эксперта, влияние через разумную веру осуществляется на основе того, что исполнитель верит — влияющий обладает особым экспертным знанием в отношении важной проблемы или задачи. Исполнитель принимает на веру ценность знаний руководителя. Влияние считается разумным потому, что решение исполнителя подчиниться является сознательным и логичным. Руководители обычно получают подобную власть благодаря своим явным достижениям.

Власть примера, харизма — это власть, построенная на силе личных качеств или способностей лидера. Власть примера, харизматическое влияние, определяется личным влечением к лидеру, отождествлением личности исполнителя с лидером, а также потребностью исполнителя в принадлежности и уважении. Исполнитель воображает, что у него много общего с лидером, и подсознательно ждет, что подчинение сделает его похожим на лидера, вызовет одобрение и уважение.

Можно указать некоторые характеристики харизматической личности:

1) обмен энергией — создается впечатление, что эта личность излучает энергию и заряжает ею окружающих;

2) внушительная внешность — харизматический лидер не обязательно красив, но привлекателен;

3) независимость характера — эти люди не полагаются на других;

4) хорошие риторические способности, умение говорить, способность к общению; 5) восприятие восхищения своей личностью без надменности или себялюбия; достойная и уверенная манера держаться, собранность и владение ситуацией.

Власть, основанная на том, что руководитель пользуется традицией, чтобы удовлетворить потребность исполнителя в защищенности и принадлежности, обычно называют законной властью или властью, основанной на традиции. Этот метод действен при условии, что исполнитель уже усвоил, что руководитель способен удовлетворить его потребности. Поэтому влияние с помощью традиции возможно лишь тогда, когда нормы культуры, внешние по отношению к организации, поддерживают точку зрения, что подчинение начальству является желаемым поведением. Власти, опирающейся на традицию, присущи недостатки, обусловленные тем, что традиция может действовать во вред организации, тормозить ее развитие и приспособление к изменением во внешней среде.

Способы влияния: влияние путем убеждения и через участие в управлении организацией. Влияние путем убеждения основано на власти примера и эксперта. Разница лишь в том, что исполнитель полностью понимает, что он делает и почему. Путем убеждения до сознания потенциального исполнителя доводится мысль о том, что, сделав так, как хочет руководитель, он удовлетворит собственную потребность. Чтобы добиться этого, руководитель может пользоваться логикой, эмоциями. Эффективное убеждение возможно, если руководитель заслуживает доверия. Его аргументация должна учитывать интеллектуальный уровень сотрудника, она не должна быть слишком сложной, или, наоборот, слишком упрощенной. Цель, которую ставит перед собой руководитель, не должна противоречить системе ценностей его сотрудников.

Для эффективного использования влияния путем убеждения следует:

1) точно определить потребности исполнителя и обращаться к этим потребностям;

2) начинать разговор с мысли, которая обязательно ему понравится;

3) стараться создать образ, вызывающий большое доверие и ощущение надежности;

4) просить немного больше, чем на самом деле нужно получить, и затем делать уступки;

5) говорить уважительно, сообразуясь с интересами исполнителя;

6) стараться говорить последним, так как аргументы, выслушанные последними, имеют наибольшее влияние на слушающих.

Главный недостаток этого метода — медленное воздействие и неопределенность. Для того чтобы убедить кого-либо в чем-либо, требуется больше времени и усилий, чем издать приказ, подкрепленный властью, основанной на принуждении, традиции или харизме. Кроме того, возможно, убедить исполнителя не удастся.

Влияние через участие в управлении идет гораздо дальше, чем убеждение, оно признает участие, власть и способности исполнителя. Руководитель направляет усилия и способствует свободному обмену информацией. Экспертная власть руководителя и исполнителя может быть объединена в едином решении, в правильность которого оба будут искренне верить. Влияние имеет успех потому, что люди, вдохновленные потребностями высокого уровня, как правило, работают усерднее всего на ту цель, которая была сформулирована с их участием.

Условия эффективного влияния. Власть руководителя должна быть достаточно сильной, чтобы побуждать других к работе, направленной на достижение целей организации.

Этого можно добиться, выполняя следующие условия:

1) потребность, на которой основывается влияние, должна быть активной и сильной; 2) человек, на которого влияют, должен рассматривать влияние как источник удовлетворения или неудовлетворения какой-то потребности;

3) человек, на которого влияют, должен быть уверен, что исполнение повлечет удовлетворение или неудовлетворение потребности;

4) человек, на которого влияют, должен верить, что его усилия могут оправдать ожидания руководителя.

РУКОВОДСТВО. СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ.

В процессе исследований было выделено несколько основных типов руководителей. Классификация, представленная ниже, позволяет выделить как положительные, так и отрицательные стороны какого- то стиля управления.

АВТОРИТАРНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Стремится доминировать, подчинив себе всех, с кем имеет дело. Такой руководитель не допускает подчиненных к управлению.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Демократичен. Руководители такого типа нередко приходят в управление из каких- то более узких сфер деятельности. Хорошо образован, может заниматься научными исследованиями. Не боится инициативы, исходящей от подчиненных, а даже поощряет ее.

ДИПЛОМАТИЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Характеризуется способностью быстро перестраиваться на новую модель деятельности. Он обычно общителен, прекрасно проводит переговоры, причем успешно.

АВРАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: больше всего ценит интенсивную работу. Он не понимает, что работу нужно чередовать с отдыхом. Кроме того, ему характерно сначала действовать, а только затем обдумывать свои действия. Из-за чего потом прилагает массу усилий для исправления ошибок. При таком руководителе часто страдает ритмичность работы подразделения.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Склонен предоставлять подчиненным полнейшую свободу действий. Часто берет ответственность за действия подчиненных. Ему присущи ряд недостатков: попустительство, плохой контроль за действиями подчиненных, мягкое и либеральное отношение к лодырям дает подчиненных использовать в своей деятельности нестандартные приемы.

КОНСТРУКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Постоянно создает условия для полезных преобразований. Такой руководитель – ИНОВАТОР. Но иногда такая увлеченность переходит все границы.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Обычно является прирожденным аппаратчиком, « канцелярской крысой», поскольку верит, что управлять людьми по- настоящему можно только из канцелярии. Среди положительных качеств можно отметить аккуратность, педантичность, точность, осмотрительность.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Обладает преимуществом, в умении воодушевлять людей на трудные дела. Однако ему присущи и отрицательные качества. Его работа направлена не столько на выполнение дел, сколько на создание видимости. Хотя такой руководитель изо всех сил стремится показать свою исполнительность перед вышестоящем начальством. Это не означает, что руководитель данного типа не работает, а только делает вид, просто ему важно, чтобы его работу видели.

КОМПРОМИССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Тяготеет к самым разнообразным компромиссам. Такое поведение полезно для урегулирования конфликтных ситуаций. Однако частое применение компромиссной тактики ведет к отказу от жесткого контроля за деятельностью подчиненных.

ДЕЛОВОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Ставит работу выше всего остального. Вследствие этого он сочетает в себе многие положительные качества всех описанных выше типов. Основным недостатком такого руководителя оказывается полнейшее отсутствие внимания к индивидуальным, личностным особенностям своих подчиненных

РАССМОТРИМ ЕЩЕ ОДНУ КЛАССИФИКАЦИЮ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, ПОСТРОЕННУЮ НА ДРУГИХ ПРИЗНАКАХ: В ОСНОВЕ ЛЕЖАТ ДВА ПОКАЗАТЕЛЯ: 1) СТЕПЕНЬ , С КОТОРОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАБОТИТСЯ О РАБОТНИКАХ; 2) ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

РУКОВОДИТЕЛЬ, МАКСИМАЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА И НЕ УДЕЛЯЮЩИЙ ВНИМАНИЯ СОТРУДНИКАМ; ЕГО ДЕВИЗ: «

РЕЗУЛЬТАТ ЭТО ВСЕ». ВИДЯТ В РАБОТНИКАХ ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. ЭТО АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА.

РУКОВОДИТЕЛЬ, УДЕЛЯЮЩИЙ МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ И МАЛО

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. ДЕВИЗ: « БУДЬ

САМИМ СОБОЙ» ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К ЛЮДЯМ, СТРЕМИТСЯ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ИХ ПОТРЕБНОСТИИ. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ УЧИТЫВАЕТ ОСОБЕННОСТИ ПОДЧИНЕННЫХ.

РАБОТАТЬ С ТАКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОЧЕНЬ КОМФОРТНО. ОН ПОЗВОЛИТ И С РАБОТЫ ОТЛУЧИТЬСЯ, И С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСЕТСЯ К ПРОБЛЕМЕ ПОДЧИНЕННЫХ. ВСЕ ЧЕРТЫ ЛИБИРАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ.

РУКОВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОЯВЛЯЕТ СРЕДНЮЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ЛЮДЯХ

И ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. ДЕВИЗ: ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКЕ, ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ. ПОНИМАЕТ, ЧТО ЛЮДИ ВОКРУГ НЕГО НЕ ВСЕМОГУЩИ, А ПОЭТОМУ ТРУДНОСТИ ПОДЧИНЕННЫХ СПОСОБЕН ПОНЯТЬ. В ТОЖЕ ВРЕМЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ. ТАКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЗЫВАЮТ « МАНИПУЛЯТОРАМИ».

РУКОВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОЯВЛЯЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС И К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И К ЧЛЕНАМ КОЛЛЕКТИВА: ДЕВИЗ: « НЕ СТОИТ СТРЕМИТСЯ ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ». НАСТРОЙ ПЕССИМИСТИЧНЫЙ. ПОЛОГАЮТ, ЧТО НЕ В СОСТОЯНИИ ИЗМЕНИТЬ ЧТО ЛИБО. ПОЛАГАЮТЯ ПОТОМУ НА СЛУЧАЙ, ВЕЗЕНИЕ, НЕ СТРЕМЯСЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ СОБЫТИЯ. ТАКОЙ ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ САМЫЙ НЕУДАЧНЫЙ.

И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ТАКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ДОЛЖНОСТЬ СЛУЧАЙНО ИЛИ БЫЛИ НАЗНАЧЕНЫ НА НЕЕ «ПО БЛАТУ». НАЗЫВАЮТ ТАКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ПЕССИМИСТАМИ».

РУКОВОДИТЕЛЬ, МАКСИМАЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТРУДА И УДЕЛЯЮЩИЙ МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ПОДЧИНЕННЫМ: ЯВЛЯЕТСЯ

ПРЕКРАСНЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ, СПОСОБНЫМ УЧЕСТЬ КАК ИНТЕРЕСЫ

ПРОИЗВОДСТВА, ТАК И НУЖДЫ ПОДЧИНЕННЫХ. ЭТО ЛУЧШИЙ ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ:

ПРОИЗВОДСТВО, УПРАВЛЯЕМОЕ ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ОБЫЧНО ПРОЦВЕТАЕТ И БЫСТРО РАЗВИВАЕТСЯ. РАБОТНИКИ ДОВОЛЬНЫ СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ. ЭТОТ ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ « ОРГАНИЗАТОР».

6 вопрос: Самостоятельная работа по теме 1.3: Управленческие роли.

Исследования показывают, что существует роли, которые в зависимости от уровней управления принимают на себя руководители. Они взаимозависимы и взаимодействуют для создания единого целого, они определяют объем и содержание работы менеджера в любой организации (табл. 1).

По мнению известного американского специалиста в области менеджмента Г. Минцберга, в рамках своей повседневной деятельности руководитель реализует сегодня следующие группы управленческих функций:

• межличностные («главный менеджер», являющийся символом власти; «лидер», увлекающий сотрудников на достижение целей; «связующее звено» в команде управленцев);

• информационные («приемник», концентрирующий информацию; ее «распространитель » среди подчиненных; «представитель», передающий информацию во внешний мир);

• решающие («предприниматель», планирующий и начинающий изменения в организации; «ликвидатор нарушений», корректирующий деятельность в нестандартных ситуациях; «распределитель ресурсов» и посредник, «ведущий переговоры»).

Эти роли разбиты на 3 группы:

- межличностные;

- информационные;

- роли по принятию решений.

Задание1.

- Законспектировать управленческие роли Г.Минцберга.

Таблица 1. Управленческие роли менеджеров

|

Название |

Содержание (функции) |

Примеры |

|

Межличностные роли: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Главный руководитель. |

Выполняет обычные обязанности правового или социального характера. |

Церемонии, собрания и т.п. |

|

2. Лидер. |

Отвечает за мотивацию и активацию подчинённых на достижение целей организации, координирует их усилия, отвечает за набор и подготовку работников. |

Все управленческие действия с участием подчинённых. |

|

3. Связующее звено. |

Обеспечивает работу саморазвивающейся сети внешних контактов и источников информации. |

Переписка, участие в семинарах и собраниях, т.е. все элементы общения. |

|

Информационные роли: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Получатель информации. |

Собирает текущую информацию специализированного характера о внешней и внутренней среде организации. |

Обработка почты, работа с контрактами и т.п. |

|

2. Распространитель информации. |

Передаёт информацию подчинённым фактически или интерпретирует (изменяет), разъясняя политику и основные цели организации. |

Обработка почты, беседы, обзоры. |

|

3. Источник информации. |

Передаёт информацию для внешних контактов с целью организации планов политики действий. |

Участие в заседаниях, выступлениях, общение через почту. |

|

Роли, связанные с принятием решений: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Предприниматель. |

Определяет направление роста организации (внутри и вне организации); разрабатывает и запускает проекты по совершенствованию организации; контролирует разработку проектов. |

Участие в заседаниях по разработке перспективных планов, стратегии. |

|

2. Устраняющие |

Обеспечивают корректировочные |

Участие в совещаниях |

|

нарушения. |

действия, когда организация оказывается перед неожиданными нарушениями. |

по обсуждению стратегических вопросов. |

|

3. Распределитель ресурсов. |

Отвечает за распределение всевозможных ресурсов организации. |

Составление графиков, запросов, программирование работы подчинённых. |

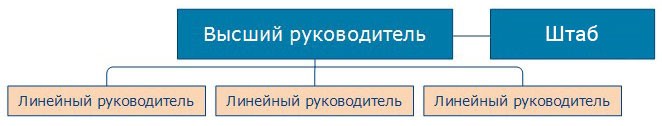

В большой, сложной организации вся управленческая работа разделена по горизонтали и вертикали. По горизонтали происходит расстановка конкретных руководителей во главе отдельных подразделений (менеджеры отделов). Вертикальное разделение управленческого труда образует уровни управления. В аппарате управления вышестоящие руководители координируют работу нижестоящих руководителей, те в свою очередь координируют работу стоящих ниже их и так далее, пока не опустятся до уровня руководителей. .Количество уровней управления может быть различным и зависит от специфики конкретной организации и управленческой работы.

Дисциплина: Менеджмент. Раздел 2: Цикл менеджмента.

Тема 2.1. Планирование в системе менеджмента.

Бизнес – планирование.

План:

1вопрос: Сущность планирования и контроля производственной деятельности.

2 вопрос: Содержание и организация «бизнес-планирования» на предприятии.

3 вопрос: Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием.

4 вопрос: Методические рекомендации к практическому занятию:

Организация процесса бизнес-планирования на предприятии.

5 вопрос: для самостоятельной работы студентов:

«Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-планирования в РФ.» 1 вопрос: Сущность планирования и контроля производственной деятельности

Одна из основных функций управления, которая предполагает решение вопросов о том, какими должны быть цели организации и что должны делать ее члены, чтобы достичь этих целей. По сути, это подготовка сегодня к завтрашнему дню, определение того, что требуется и как этого добиться.

Планирование - процесс формирования целей, определение приоритетов, средств и методов их достижения. План - результат планирования, мотивированная модель действий, созданная на основе конъюнктурного прогноза экономической среды и поставленных целей. Планирование может быть директивным и индикативным. Директивное планирование - предполагает обязательный для исполнения характер утверждаемых показателей (госзаказ, лимиты). Индикативное планирование - носит информационный, ориентирующий характер (контрольные цифры, экономические регуляторы). С планирования начинается весь цикл управления. План служит основанием для действия. Он предусматривает содержание, последовательность и сроки выполнения работ. Поэтому планирование является важнейшей функцией управления. Все другие акты управленческой деятельности направлены на то, чтобы либо обеспечить принятие правильного решения, либо своевременно и точно его выполнить.

Планирование как функция управления имеет сложную структуру и реализуется через свои подфункции: прогнозирование, моделирование и программирование.

|

Планирование |

|

||||||

|

Средства ирования |

|

|

|

|

|

Способы ирования |

|

Средства планирования:

1.Концепция - это идея обоснования метода и условия её реализации.

2.Прогноз - это научное предвидение.

3.Программа - законченный комплекс задач, мероприятий, работ, объединённых общей целью и имеющей конкретные результаты.

Виды планирования:

1.В зависимости от содержания.

1.1.Планирование научно - исследовательских работ.

1.2.Планирование производства и сбыта.

1.3.Планирование материально-технического снабжения.

1. 4.Финансовое планирование.

2.Взависимости от организационной структуры.

2. 1.Планы подразделений.

3. В зависимости от сроков действия и степени воздействия на будущее.

3.1. Стратегическое планирование (перспективное планирование) - это попытка взглянуть в долгосрочной перспективе на основополагающие составляющие организации; оценить, какие тенденции наблюдаются в ее окружении; определить, каким вероятнее всего будет поведение конкурентов. Главная задача планирования на этом уровне состоит в том, чтобы определить, как организация будет себя вести в своей рыночной нише.

3.2. Среднесрочное планирование (тактическое планирование) - определение промежуточных целей на пути достижения стратегических целей и задач. Тактическое планирование по своей сути сходно со стратегическим. Разница лишь в том, что если в организации, к примеру, три начальника различных подразделений, то каждый из них должен координировать или интегрировать свою деятельность с другими. И это должно быть отражено в плане. Поэтому их ответственность с точки зрения тактического планирования состоит в том, чтобы в основу планирования положить идеи, которые были рождены при стратегическом планировании.

3.3. Оперативное планирование (текущее) - это планирование, осуществляемое на нижнем уровне организации. Это - основа основ планирования. В оперативных планах стандарты деятельности, описание работ и т.п. вписываются в такую систему, при которой каждый направляет свои усилия на достижение общих и главных целей организации.

Все три типа планов составляют общую систему, которая называется генеральным, или общим, планом, или бизнес-планом функционирования организации.

Принципы планирования:

1.Полнота планирования - при планировании должны учитываться все события и ситуации, которые могут иметь значение для развития организации.

2.Точность планирования - при составлении планов используются современные методы, средства, тактики и процедуры, обеспечивающие точность прогнозов.

3.Ясность планирования - цель и меры планирования должны иметь простые и легкие при воспроизводстве формулировки, доступные всем членам организации.

4.Непрерывность планирования - это не одноразовый акт, а непрерывный процесс.

5.Экономичность планирования - расходы на планирование должны находиться в соразмерном отношении с получаемым от планирования выигрышем.

Способы планирования:

1.От достигнутого уровня - самый простой способ планирования, не требует значительных усилий. Такой способ предполагает планирование будущего фирмы на основе уже достигнутых показателей (результатов) деятельности фирмы.

2.Оптимальное планирование - заключается в разработке максимально высоких конечных результатов при минимальных затратах. Такой способ планирования связан с качественным преобразованием во всей системе.

3.Адаптивное планирование - это способ планирования, который учитывает все условия внешней и внутренней среды и соответственно корректируется по мере изменения социальноэкономической ситуации и состояния самой организации.

Контроль - это процедура оценки успешности выполнения намеченных организацией планов и удовлетворения потребностей внутренней и внешней среды. Слово "контроль" первоначально использовалось в бухгалтерском учете для отражения практики хозяйственной деятельности организации. Именно этим значением пользуется некоторая часть управляющих и теоретики бизнеса.

Функцию контроля в классическом менеджменте следует понимать как вид управленческой деятельности, благодаря которой можно удерживать организацию на нужном (верном) пути, сравнивая показатели ее деятельности с установленными стандартами (планами).

В результате контроля устанавливаются отклонения с тем, чтобы либо исправить негативные влияния (результаты), либо усилить действие, если результаты позитивные. В процессе контроля можно получить ответы на следующие вопросы:

- чему мы научились?

- что в следующий раз следует делать иначе?

- в чем причина отклонений от намеченного?

- какое воздействие оказал контроль на принятие решений?

- было ли воздействие контроля позитивным или негативным?

- какие выводы следует сделать для выработки новых целей?

2 вопрос: Содержание и организация бизнес-планирования на предприятии.

Теоретические основы бизнеса

Слово «бизнес» (от англ. business) означает любое занятие, дело, приносящее доход. Человек, занимающийся бизнесом, — это бизнесмен (от англ. businessman), т. е.

делец, коммерсант, предприниматель.

В новых экономических справочниках бизнесом называется экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации определенной продукции (товаров, работ, услуг). Также понятие «бизнес» может рассматриваться как синоним понятия «предпринимательство».

Предпринимательская деятельность, предпринимательство представляет собой инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли, осуществляется гражданами на свой риск и под имущественную ответственность в пределах, определяемых организационно-правовой формой предприятия.

Таким образом, бизнес — это приносящая доход деятельность граждан, имеющих собственность. Кроме того, бизнес — это и совокупность отношений между всеми его участниками, образующими команду единомышленников с целью получения дохода, прибыли, развития фирмы, предприятия, организации. Участниками бизнеса выступают следующие группы людей:

1) собственно предприниматели, т. е. лица, осуществляющие инициативную деятельность на свой риск, под свою экономическую и юридическую ответственность, а также коллективы предпринимателей. Деловой интерес участников бизнеса первой группы — получение доходов — реализуется через производство и реализацию продукции. В процессе своей деятельности они вступают в деловые взаимоотношения, а также в отношения с другими участниками бизнеса, образуя в итоге сферу предпринимательского бизнеса. Последняя включает три компонента:

производство продукции, коммерцию (торговлю) и коммерческое посредничество.

Бизнес нельзя сводить лишь к коммерции (торговле) и коммерческому посредничеству.

Бизнес — это прежде всего производство, составляющее основу любой экономики;

2) индивидуальные и коллективные потребители продукции, предлагаемой предпринимателями, а также коллективы потребителей, образующих свои союзы, ассоциации и т. п.

Деловой интерес участников бизнеса этой группы — приобретение товаров и услуг. Он реализуется посредством налаживания контактов с производителями и продавцами продукции на основе взаимной выгоды. Если для предпринимателей выгодой является доход, то для потребителей — товар или услуга, удовлетворяющие их потребности. Реализуя свои потребительские интересы, эта группа участников бизнеса образует сферу потребительского бизнеса;

3) работники, осуществляющие трудовую деятельность по найму, на контрактной или иной основе, а также их профессиональные союзы. Деловой интерес участников бизнеса третьей группы — извлечение доходов — реализуется посредством работы в фирме, организации, на предприятии. Если для предпринимателей выгодой в сделках является конечный доход фирмы, то для наемных работников — личный доход, получаемый в результате выполненной работы.

Реализуя свои интересы, данная группа участников образует сферу трудового бизнеса;

4) государственные органы, учреждения и организации, когда они выступают

непосредственными участниками сделок. Речь идет о предоставлении правительственных заказов предпринимателям, определении цен, состава и объема льгот при их выполнении и т. д. В таких случаях государственные органы являются равноправными партнерами других участников бизнеса. Деловой интерес участников этой группы — осуществление общегосударственных программ (научно-технических, научно-производственных, социальных и др.) в целях удовлетворения потребностей как государства в целом, так и всех его граждан. Принцип взаимной выгоды при таких сделках следующий. Фирмы стимулируются государством для участия в этих программах, а государство получает возможность реализовать их на практике, образуя в конечном счете сферу государственного бизнес

Бизнес как система представляет собой явление, наделенное четырьмя свойствами — целесообразностью, целостностью, противоречивостью и активностью.

Целесообразность означает, что бизнес любому элементу внутри него придает рациональную направленность на объединяющее эти элементы начало — получение дохода, прибыли. Высшие цели бизнеса обычно выводят из требований так называемого закона свободной конкуренции. Высшие цели, в свою очередь, подразделяются на более конкретные цели, выступающие средствами получения первых. Целостность означает, что бизнес пронизывает все сферы, сектора, территории и элементы экономики в той мере, в какой это необходимо для полной реализации его высшей цели, — увеличения прибыли. Иначе говоря, бизнес должен свободно проникать в те сферы, которые для него являются жизненно важными в данных условиях. Запреты и ограничения должны быть сведены к разумному уровню. Бизнес нельзя представить без своей среды и главных элементов, к которым относят менеджмент, маркетинг, финансовую систему, право и т. д.

Противоречивость означает, что бизнес должен состоять из противоречий, так как они — источник любого развития. В бизнесе можно наблюдать множество противоречий: между предпринимателями и наемными работниками, потребителями и производителями, предпринимателями и профсоюзами или органами государственной власти. В нормальных условиях все эти противоречия служат источниками развития бизнеса, укрепления и упрочнения его целостности. Однако в конфликтных ситуациях, которые выходят из-под разумного общественного контроля, возможны и известны полные исторического драматизма события, не только не укрепляющее, а, наоборот, значительно ослабляющие систему бизнеса. Это социальнополитические перевороты, гражданские войны и т. д. Они приводят порой к полной утрате основополагающих основ бизнеса: частной собственности, конкуренции и экономической свободы гражданина.

Активность означает, что бизнес — явление социальное, тесно связанное с социальными системами, деятельностью людей. Каждый из предпринимателей должен свободно и на правовой основе выбирать свое дело, не нанося противоправного ущерба другим людям, не мешая им развивать свой бизнес. Разумная активность деловых людей реализуется обычно в богатстве индивидуумов и общества, размерах валового национального продукта страны, республики, уровне жизни граждан, привлекательности той или иной страны для проживания в ней.