Лекция № 16 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. МОДЕЛИ СИСТЕМ

ПЛАН

1. Что такое система.

2. Модели систем.

3. Пример структурной модели предметной области.

4. Что такое информационная система.

1. Что такое система

Понятие системы, так же как и понятие информации, относится к числу фундаментальных научных понятий. Так же как и для информации, для системы нет единственного общепринятого определения. В то же время это понятие часто используется нами в бытовой речи, употребляется в научной терминологии. Вот ряд примеров употребления понятия системы: система образования, транспортная система, система связи, Солнечная система, нервная система, Периодическая система химических элементов, система счисления, операционная система, информационная система.

Обобщая все приведенные выше примеры, дадим следующее определение.

Система - это совокупность материальных или информационных объектов, обладающая определенной целостностью.

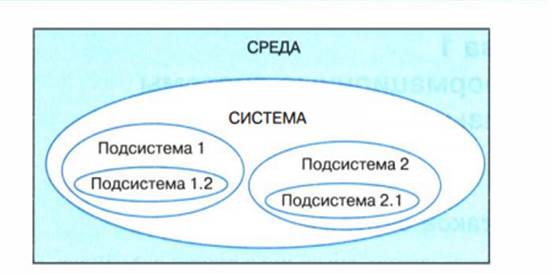

Состав системы - это совокупность входящих в нее частей (элементов). Рассматривая компьютер как систему, можно выделить следующие составляющие его части: процессор, память, устройства ввода, устройства вывода. Но, в свою очередь, процессор тоже является системой, в состав которой входят: арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления, регистры, кэш-память. Поскольку процессор входит в состав компьютера, подчеркивая его собственную системность, процессор следует назвать подсистемой компьютера.

Таким образом, подсистема - это система, входящая в состав другой, более крупной системы.

В свою очередь АЛУ процессора тоже является системой. В его состав входят сумматоры, полусумматоры и другие элементы. Следовательно, АЛУ - это подсистема процессора. Таким пу тем можно продолжать углубляться дальше. Отсюда следует вы вод: всякая система представляет собой иерархию составляющих ее подсистем (рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Система - иерархия подсистем

Вопрос о том, что считать системой (подсистемой), а что - простым (неделимым) элементом, субъективен и зависит от решаемой задачи. Например, описывая школу как систему, реализующую функцию обучения и воспитания учащихся, мы будем рассматривать людей (учеников, учителей) в качестве простых элементов. В то же время медицина рассматривает человека как сложную анатомическую систему.

Внешняя система по отношению к данной является средой ее существования. Средой существования Земли является Солнечная система; средой существования Солнечной системы является Галактика и т. д. Всякая система относительно обособлена от среды своего существования. Это значит, что, с одной стороны, ее можно выделить из среды (рассмотреть отдельно), но, с другой стороны, она постоянно связана со своей средой.

Системы бывают естественные и искусственные. Естественные системы - это природные системы. Примеры: системы звезд и планет, растительность и животный мир Земли, молекулы и атомы. Искусственные системы создаются людьми - это заводы, дороги, образование, культура, здравоохранение, компьютеры, самолеты и др. Некоторые системы объединяют в себе части естественного и искусственного происхождения. Например: гидроэлектростанция, городской парк.

Всякая система обладает свойством целостности, поскольку она существует в совокупности своих частей и выполняет свою отдельную функцию в среде своего существования.

Системный эффект. Система не является случайным набором частей. Ее состав подчиняется тому назначению, которое система имеет в природе или в обществе. Искусственные системы человек создает с определенной целью. В связи с этим существует следующее определение системы: система - это средство достижения цели. Вот примеры: транспортная система предназначена для перевозки людей и грузов, система здравоохранения - для лечения и укрепления здоровья людей, компьютер - для работы с информацией.

В науке о системах - системологии сформулирован закон, который называется принципом эмерджентности, или законом системного эффекта. Звучит он так: целое больше суммы своих частей. Говоря другими словами, свойства системы не сводятся к совокупности свойств ее частей и не выводятся из них. Слово «эмерджентность » происходит от английского етеrgепсе - внезапное появление. Например, сложная система организма животного или человека создает системный эффект, который называется жизнью. Выход из строя какой-либо подсистемы организма (кровообращения, пищеварения и др.) приводит к утрате жизни.

Связи (отношения) в системе. Части системы всегда связаны между собой, находятся в определенных отношениях. Виды этих связей могут быть самыми разными. В естественных и технических системах они носят материальный характер. Например, плане ты Солнечной системы связаны силами гравитации; детали автомобиля связаны между собой болтами, сваркой, шестеренками; части энергетической системы связаны линиями электропередач.

Отношения между частями социальных систем бывают различными. Это могут быть отношения подчинения (начальник - подчиненный, министерство - предприятие), отношения вхождения (университет - факультет - кафедра - преподаватель), отношения родственных связей членов семьи. Решающее значение для функционирования таких систем играют информационные связи внутри системы, а также с внешней средой. Такие связи реализуются через прямое общение, переписку, технические средства связи, средства массовой информации. Человек является частью многих систем: семьи, класса, производственного коллектива, команды, государства и др. Во всех этих системах он находится в состоянии информационного взаимодействия с другими людьми.

Большое значение информационные связи имеют для деятельности производственных коллективов. Если распоряжение руководителя не доходит до подчиненных или искажается в процессе передачи, то может быть нарушен производственный процесс с самыми серьезными последствиями, вплоть до катастрофы. Во время боевых действий в армии от работы информационной связи зависят жизни людей. Армия, лишенная связи, не может выполнять свое назначение - эффективно вести военные действия.

Из приведенных примеров следует, что системный эффект обеспечивается не только наличием нужного состава частей системы, но и существованием необходимых связей между ними.

Структурой системы называется совокупность связей, существующих между частями системы. Наглядным примером отображения структуры системы являются схемы электрических цепей. Элементы электрического устройства соединяются между собой двумя способами: последовательным и параллельным соединением. От способа соединения зависит свойство всей цепи. Например, если три проводника, имеющие сопротивления Rl , R2, R3, соединить последовательно, то общее сопротивление цепи будет равно Rl + R2 + R3 . А если их соединить параллельно, то сопротивление цепи будет равно: (Rl·R2·R3)/(Rl·R2 + R1·R3 + + R2·R3). Первое сопротивление больше второго. Поэтому, напри мер, при пропускании электрического тока в первой цепи будет выделяться больше тепла, чем во второй.

В науке существует много примеров, когда для понимания свойств каких-то систем требовалось понять их структуру. Например, открытие немецким химиком Ф. Кекуле структуры молекулы бензола (бензольного кольца) помогло понять химические свойства этого органического вещества. Свойства атома стали лучше понятны физикам после того, как Эрнест Резерфорд открыл «планетарную» структуру атома, а Нильс Бор сформулировал свои знаменитые постулаты.

Для любой социальной системы, объединенной информационными связями, также характерна определенная структура. Эффективность функционирования системы существенно зависит от ее структуры. Структурная организация любой социальной системы определяется законами, уставами, правилами, инструкциями. Структура государства описана в конституции, структура армии - в уставе.

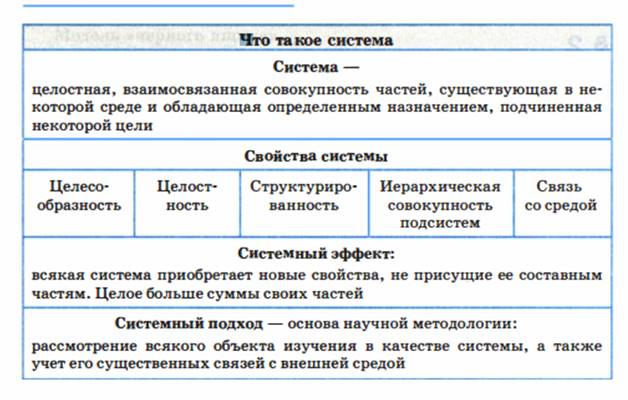

Обобщая всё сказанное о системах, сформулируем следующее определение.

Система - целостная, взаимосвязанная совокупность частей, существующая в некоторой среде и обладающая определенным назначением, подчиненная некоторой цели. Система обладает внутренней структурой, относительной обособленностью от окружающей среды, наличием связей со средой.

Системным подходом называется научный метод изучения действительности, при котором любой объект исследования рассматривается как система, при этом учитываются его существенные связи с внешней средой.

Система основных понятий

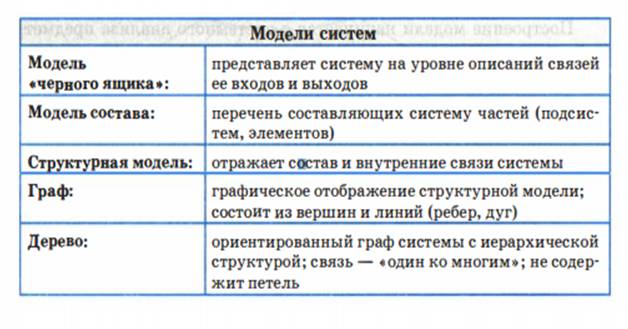

2 Модели систем

Системный анализ

Исследование некоторой реальной системы состоит из двух этапов: этапа анализа и этапа синтеза.

Анализ системы - это выделение ее частей с целью прояснения состава системы. В предыдущем параграфе мы говорили, что каждая часть системы - это подсистема, и у этой подсистемы есть свои части. Однако невозможно раскладывать систему бесконечно. На чем-то придется остановиться, какие-то части принять за простые, далее неделимые элементы. Вопрос о том, на чем следует остановить «дробление» системы, зависит от цели исследования. Целью исследования системы является получение ее модели - приближенного представления об устройстве и функционировании системы. Полученная модель будет использоваться для прогнозирования поведения системы в некоторых условиях, для управления системой, для диагностики сбоев в функционировании системы и пр.

Однако невозможно понять механизм функционирования системы, выяснив только ее состав. Необходимо знать структуру связей между частями системы. Только в совокупности состава и структуры можно понять состояние и поведение системы. Поэтому анализ системы - это первый этап ее исследования. Второй этап называется синтезом. Слово «синтез» означает соединение.

Синтез - это мысленное или реальное соединение частей в единое целое. В результате синтеза создается целостное представление о системе, объясняется механизм системного эффекта.

Системным анализом называется исследование реальных объектов и явлений с точки зрения системного подхода, состоящее из этапов анализа и синтеза.

Всякое описание системы носит модельный характер, т. е. отражает ограниченное число ее свойств. Главный вопрос при построении модели системы - какие ее характеристики .являются существенными с точки зрения целей использования будущей модели?

Модель «черного ящика»

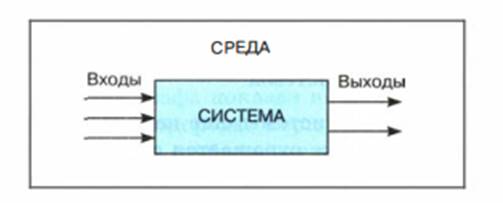

В простейшем случае бывает достаточно иметь представление о взаимодействии системы с внешней средой, не вдаваясь в подробности ее внутреннего устройства. Например, при использовании сложной бытовой техники вам совсем не обязательно знать ее устройство. Достаточно знать, как ею пользоваться, т. е. какие управляющие действия можно с ней производить (что на входе) и какие результаты вы будете при этом получать (что на выходе). Все эти сведения содержатся в инструкции для пользователя. Такое описание системы называется моделью «черного ящика» (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Модель «черного ящика»

Вход системы - это воздействие на систему со стороны внешней среды, а выход - это воздействие, оказываемое системой на окружающую среду. В такой модели внутреннее устройство системы скрыто. Поэтому ее и называют «черным ящиком».

С точки зрения человека, не связанного с системой высшего образования, университет есть « черный ящик », на входе которого - выпускники школ, а на выходе - дипломированные специалисты.

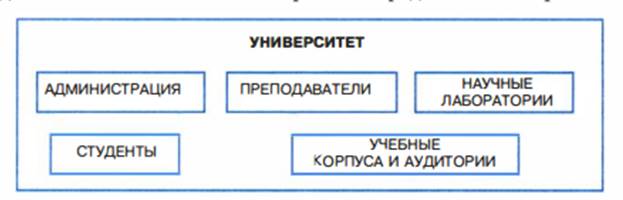

Модель состава

Как отмечалось выше, результатом анализа системы является определение ее состава. Если описание системы ограничить перечислением ее частей, то мы получим мод ель состава. Например, модель состава системы «Университет» представлена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Модель состава университета

Каждая из отмеченных на рис . 1.3 составляющих системы « Университет » является подсистемой со своим составом. Поэтому для этих подсистем также можно построить свои модели состава. Разумеется, такой модели недостаточно для того, чтобы понять, как функционирует университет. И все-таки она дает более подробное представление об университете, чем модель «черного ящика».

Структурная мод ель системы

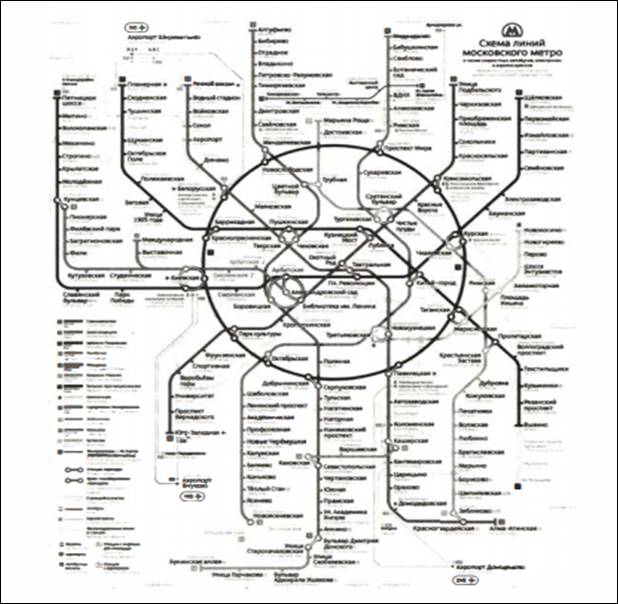

Структурную модель системы еще называют структурной схемой. На структурной схеме отражается состав системы и ее внутренние связи. Для отображения структурной схемы системы используются графы. Граф состоит из вершин, обозначающих элементы системы, и ребер - линий, обозначающих связи (отношения) между элементами системы. Знакомая многим схема скоростного транспорта Москвы (рис .1.4) является примером графа. Вершинами здесь являются станции метро, а ребрами - линии движения поездов. Такая схема позволяет пассажиру метро определить маршрут своего перемещения между любыми станциями. Схема метро отражает его радиально-кольцевую структуру.

Рис. 1.4. Схема скоростного транспорта Москвы

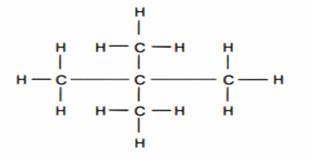

Еще один пример графа показан на рис.1.5. Это структурная модель молекулы углеводорода. Вершинами являются атомы водорода и углерода, ребра отображают валентные связи.

Рис. 1.5. Граф структуры молекулы углеводорода

Связь между двумя станциями метро, соединенными линией движения, является двунаправленной, поскольку поезда могут двигаться в обе стороны . Валентная связь между атомами молекулы также не имеет выделенного направления. Такие графы называются неориентированными. Если же связь между двумя элементами системы действует только в одну сторону, то на графе она отображается направленной стрелкой. Такой граф называется ориентированным. Направленные линии связи на графе называются дугами.

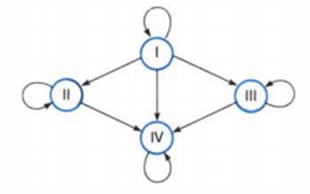

На рис.1.6 приведен пример ориентированного графа из области медицины. Известно, что у разных людей кровь может различаться по группе. Существуют четыре группы крови. Оказывается, что при переливании крови от одного человека к другому не все группы совместимы. Граф на рис.1.6 показывает возможные варианты переливания крови. Группы крови - это вершины графа с соответствующими номерами, а стрелки указывают на возможность переливания крови одной группы человеку с другой группой. Например, из этого графа видно, что кровь I группы можно переливать любому человеку, а человек с I группой крови воспринимает кровь только своей группы. Видно также, что человеку с IV группой крови можно переливать любую кровь, но его кровь можно переливать только людям с той же группой.

Рис. 1 .6. Ориентированный граф системы переливания крови

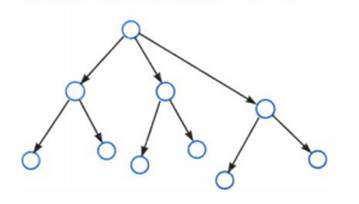

На практике часто встречаются системы с иерархической структурой, граф которых называется деревом (рис. 1.7).

Дерево - это ориентированный граф, хотя при его изображении не всегда рисуются стрелки. Обычно вершины дерева располагаются по уровням сверху вниз. Дуги направлены от верхних вершин к нижним. Каждая вершина может быть связана с одной вершиной верхнего уровня (исходной) и множеством вершин нижнего уровня (порожденными). Такая связь называется «один ко многим». Единственная вершина самого верхнего уровня называется корнем дерева. Вершины самого нижнего уровня, у которых нет порожденных вершин, называются листьями дерева. Дерево является связным графом. Это значит, что между любыми двумя вершинами имеется хотя бы один путь, связывающий их между собой. В дереве отсутствуют петли - замкнутые траектории связей. Поэтому маршрут перемещения по дереву между любыми двумя вершинами всегда является единственным.

Рис. 1.7. Дерево

Структура организации файловой системы во внешней памяти компьютера является иерархической. Вершинами графа, отобра жающего файловую структуру, являются папки и файлы. Дуги отражают отношения вхождения одних вершин в другие. Дерево имеет многоуровневую структуру. Папка самого верхнего уровня называется корнем дерева. Конечные вершины такого дерева (листья) - это файлы и пустые папки

Система основных понятий

3 Пример структурной модели предметной области

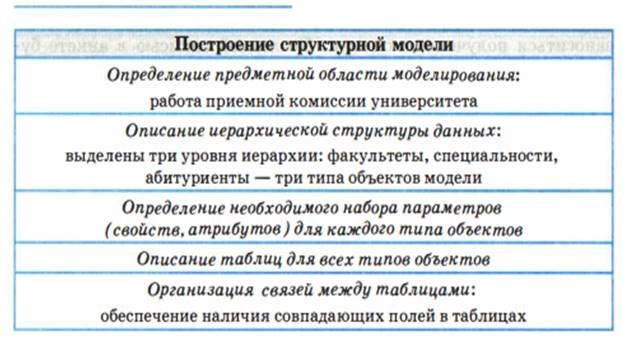

Разберем пример на построение структурной модели реальной системы. В качестве объекта для моделирования (предметной области) выберем процесс приема абитуриентов в высшее учебное заведение. Пусть это будет университет.

Построение модели начинается с системного анализа предметной области. В данном случае предметной областью является работа приемной комиссии университета. Представим себя в роли системных аналитиков и начнем работу.

Поставленная нами задача является непростой. Процесс приема в университет проходит через несколько стадий. Опишем их.

1. Подготовительный этап: предоставление информации о вузе, его факультетах для принятия решения молодыми людьми о поступлении на конкретный факультет, на конкретную специальность.

2. Прием документов от абитуриентов, оформление документации.

3. Сдача абитуриентами приемных экзаменов, обработка результатов экзаменов.

4. Процедура зачисления в университет по результатам экзаменов.

Все эти этапы связаны с получением, хранением, обработкой и передачей информации, т. е. с осуществлением информационных процессов.

На первом, подготовительном этапе от нашей информационной модели в первую очередь потребуются сведения о плане приема в университет: на каких факультетах какие специальности от крыты для поступления; сколько человек принимается на каждую специальность. Кроме того, абитуриентов (и их родителей) интересует, какие вступительные экзамены сдаются на каждом факультете, какие засчитываются по результатам ГИА.

На втором этапе приемная комиссия будет получать и обрабатывать информацию, поступающую от абитуриентов, подающих заявления в университет.

На третьем этапе приемная комиссия будет заносить в информационную базу результаты ГИА и вступительных экзаменов для каждого поступающего.

Наконец, на четвертом этапе в систему вносятся окончательные результаты приема: сведения для каждого абитуриента о том, поступил он в университет или нет.

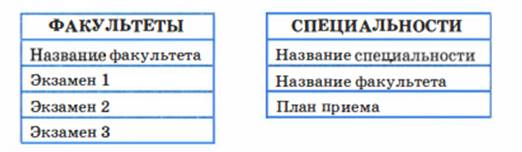

Все данные, о которых говорилось выше, могут быть объединены в трехуровневую иерархическую структуру, представленную в виде графа на рис.1.8. За каждой из вершин этого графа кроется совокупность данных по каждому из названных (записанных в овале) объектов. Эти совокупности данных сведем к таблицам, т. е. получим структуру данных в форме табличной модели.

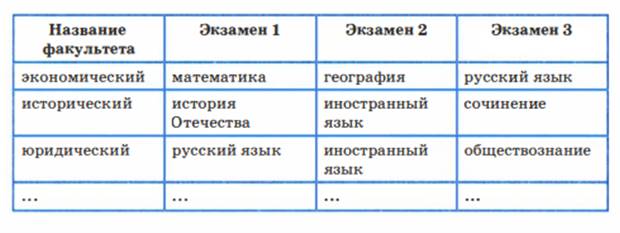

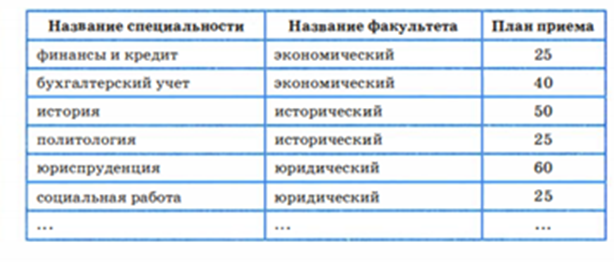

Для каждого уровня дерева 1 .8 создается таблица своего типа. Вот как выглядят таблицы для уровней факультетов и специальностей (табл. 1.1 и 1.2).

Рис. 1.8. Иерархия данных об университете и абитуриентах

Таблица 1.1 - ФАКУЛЬТЕТЫ

Таблица 1.2 - СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Таблицы 1.1 и 1. 2 представляют собой экземпляры таблиц ФАКУЛЬТЕТЫ и СПЕЦИАЛЬНОСТИ. При описании структуры таблицы достаточно указать ее имя и перечислить заголовки всех столбцов.

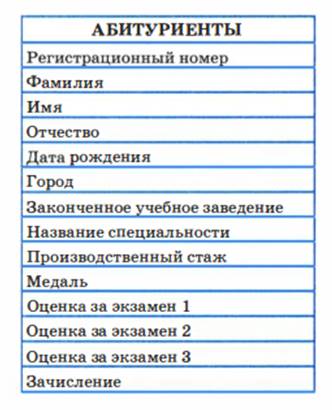

Третий уровень дерева начинает формироваться на втором этапе работы приемной комиссии. В это время абитуриенты пишут заявления о допуске к поступлению, сдают необходимые документы (копии паспорта, школьного аттестата и др.), заполняют анкету. Каждому абитуриенту присваивается его личный идентификатор - номер регистрации. Далее под этим номером он будет фигурировать во всех документах.

На каждого абитуриента готовится анкета, куда заносятся его исходные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения и другие сведения, нужные приемной комиссии), сведения о факультете и специальности, на которую он поступает. В процессе сдачи экзаменов (на третьем этапе) в анкету будут заноситься полученные оценки. Последней записью в анкете будет запись «зачислен» или «не зачислен». Всю таблицу с перечисленными данными назовем АБИТУРИЕНТЫ.

У вас может возникнуть вопрос: как в трех полученных таблицах отражена связь между ними, которая явно обозначена на графе - рисунке 1.8? Такая связь между таблицами существует за счет имеющихся в них общих (совпадающих) полей. В таблицах ФАКУЛЬТЕТЫ и СПЕЦИАЛЬНОСТИ есть общее поле «Название факультета». В таблицах СПЕЦИАЛЬНОСТИ и АБИТУРИЕНТЫ общим полем является «Название специальности». Благодаря этому всегда можно понять, на какую специальность поступает данный абитуриент, а через информацию о специальности можно узнать, на какой факультет он поступает. Здесь предполагается, что названия специальностей на разных факультетах не повторяются, как это и принято в вузах.

Подведем итог: нами построена структура данных, состоящая из трех взаимосвязанных таблиц, являющаяся табличной формой информационной модели предметной области «Приемная кампания в университете».

Система основных понятий

4 Что такое информационная система

В наше время никого не удивишь тем, что для получения справочной информации люди используют компьютеры. Вам, воз можно, приходилось посещать торговые центры, где продавцы с помощью компьютера узнают о наличии нужного товара. В некоторых центрах доступ к справочным компьютерам (их называют терминалами) предоставляется посетителям. В железнодорожных или авиационных кассах кассиры используют компьютер для выяснения вопроса о наличии нужного вам билета. В гостиницах компьютер помогает узнать о наличии свободных номеров, а так же забронировать вам номер на нужную дату. Все перечисленные примеры относятся к одной и той же области использования компьютерных технологий, которая называется информационными системами.

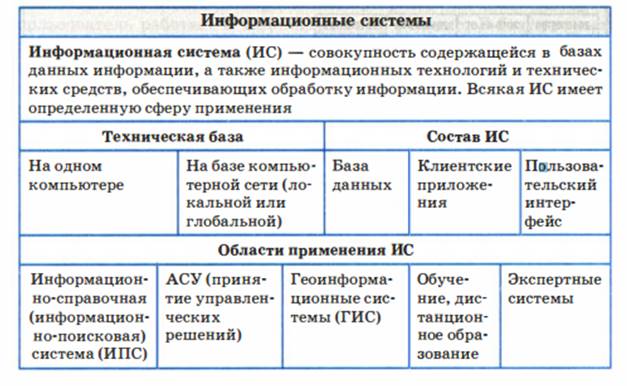

Ин формационная система (ИС) - совокупность содержащейся в базах данных информации, а также информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку информации. Всякая ИС имеет определенную сферу применения.

Широкое распространение информационных систем начинается с ЭВМ (электронных вычислительных машин) третьего поколения. Именно тогда на компьютерах стали использоваться в качестве устройства внешней памяти накопители на магнитных дисках. Магнитные диски являются устройствами прямого доступа в отличие от магнитных лент, которые применялись и на машинах первых двух поколений. Благодаря прямому доступу данные на дисках обрабатываются быстрее, чем на лентах. Другой важной особенностью машин третьего поколения стала возможность многопользовательского режима работы на ЭВМ, когда к одной машине одновременно получают доступ множество пользователей через персональные терминалы - устройства для ввода и вывода информации (клавиатура и монитор). Поддержку многопользовательского режима работы обеспечивали операционные системы.

Мощный толчок распространению информационных систем придало развитие сетевых технологий. В рамках одного предприятия, учреждения работают ИС на базе корпоративной сети. При этом вся информация может быть сосредоточена на одном узле, а также возможен вариант, когда разные части общедоступных данных хранятся на разных узлах сети.

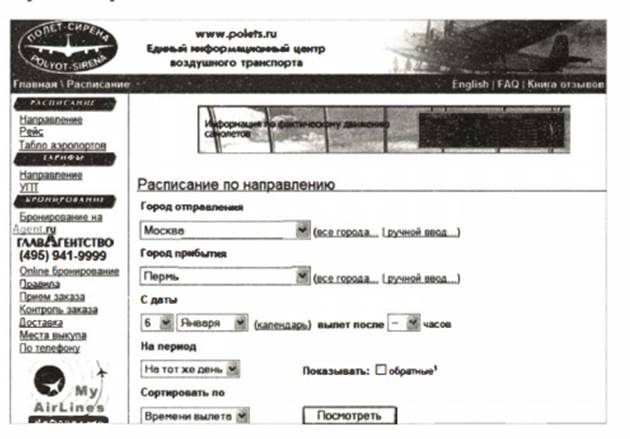

Наиболее крупные информационные системы работают на базе глобальных компьютерных сетей. Примером является «Полет-Сирена» - информационная система воздушного транс порта, главная страница которой показана на рис.1.9. Термина лом доступа к этой системе может служить любой компьютер, подключенный к Интернету. Однако существует множество «глобальных» ИС не общего, а ограниченного доступа и масштаба, - это корпоративные системы. Они могут объединять между собой локальные сети предприятий одного ведомства и способствовать их общему эффективному управлению в рамках региона, министерства и пр.

Рис. 1.9. Информационная система « Полет-Сирена»

Основой информационной системы является база данных. О базах данных на уровне первоначального представления рассказывалось в курсе информатики 8 класса.

База данных (БД) - это всего лишь сохраненная информация. А информационная система должна обеспечивать использование данных из этого хранилища заинтересованными людьми - пользователями. Обслуживание запросов пользователя к БД на поиск данных, их представление в удобном виде, обработку и анализ выполняют программы, которые называются приложениями баз данных.

Пользователь информационной системы не обязан быть специалистом в области вычислительной техники. Поэтому клиентские приложения ИС должны обладать простым, наглядным, интуитивно поня'l0ным интерфейсом, позволяющим пользователю реализовывать все возможности ИС и предотвращающим недопустимые действия с его стороны.

Области применения информационных систем

Наиболее старым и традиционным видом ИС являются информационно-справочные, или информационно-поисковые системы (ИПС). Основная цель в использовании таких систем - оперативное получение ответов на запросы пользователей в диалоговом режиме. Характерным свойством для ИПС является большой объем хранимых данных, их постоянная обновляемость. Обычно пользователь желает быстро получить ответ на свой запрос, поэтому качество системы во многом определяется скоростью поиска данных и выдачи ответа. При работе с ИПС редко используются сложные методы обработки данных. Приме ром справочной системы может служить ИПС крупной библиотеки, позволяющая определить наличие нужной книги или произвести подборку литературы по заданной тематике. Поисковые системы Интернета - это информационно-поисковые системы сетевых ресурсов.

Автоматизированные системы управления (АСУ) - это многофункциональная информационная система, используемая в управлении предприятием. Руководству предприятия постоянно приходится принимать управленческие решения. Правильность этих решений зависит от полноты и оперативности получения руководителем нужной информации: о финансовых и материальных ресурсах, о кадровом составе, о транспортных средствах и о многом другом. Вся эта информация на большинстве современных предприятий хранится в базе данных и предоставляется по запросам сотрудников автоматизированной информационной системой. При этом компьютер может выполнять достаточно сложную обработку данных на основании заложенных в него математических моделей. Это могут быть технологические или экономические расчеты, т. е. компьютер берет на себя определенные инженерные функции. Крупные АСУ обеспечивают управление предприятиями, энергосистемами и даже целыми отраслями производства.

Еще одним направлением применения информационных систем являются компьютерные системы обучения. Простейший вариант такой системы - обучающая программа на ПК, с которой пользователь работает в индивидуальном режиме. В базу данных обучающей системы заложена учебная информация. Существует множество обучающих программ практически по всем школьным предметам и ряду курсов профессионального обучения. Более сложными являются обучающие системы, использующие возможности компьютерных сетей. В локальной сети можно организовать обучение с элементами взаимодействия учащихся, используя соревновательную форму или форму деловой игры.

Наиболее сложными и масштабными обучающими системами являются системы дистанционного обучения, работающие в гло бальных сетях. Дистанционное образование называют образованием XXI века. Уже существуют дистанционные отделения при многих ведущих вузах страны, формируется международная сис тема дистанционного образования. Такие системы открывают доступ к качественному образованию для всех людей, независимо от их места жительства, возраста, возможных физических ограничений. Высокоскоростные системы связи в сочетании с технологией мультимедиа позволяют организовывать обучение в режиме реального времени (онлайн, online), проводить дистанционные лекции, семинары, конференции, принимать зачеты и экзамены.

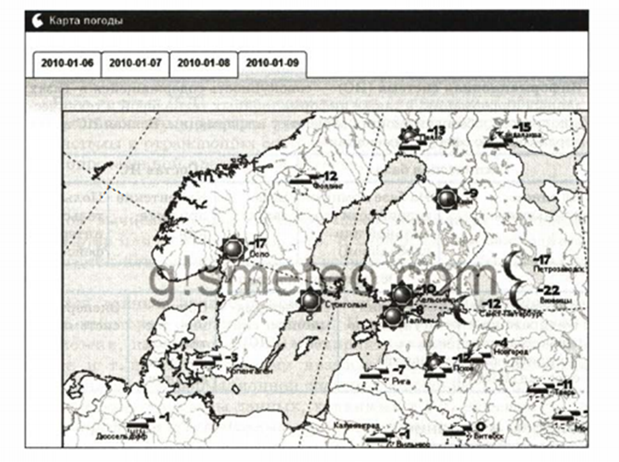

Широкое распространение в последнее время получили геоинформационные системы (ГИС). ГИС базируются на картах территорий. Большое количество нужной людям информации оказывается привязанным к географическим картам. Это сведения о расположении в городе различных организаций, магазинов, культурных учреждений, больниц и пр. Информация, необходимая для работы геологов, строителей, работников транспорта, для туристов, связана с картами. Например, существует электронный государственный земельный кадастр Российской Федерации информационная система, содержащая реестр сведений о земле, находящейся в хозяйственном обороте (сельскохозяйственном, промышленном и т. д.). Очевидно, что без привязки к карте такой кадастр создать было невозможно. Другой, знакомый многим из вас, пример ГИС - информационная система ГИСметео, позволяющая получать справки о погоде по всему миру (рис.1.10).

Рис. 1.10. Информационная система ГИСметео. Карта погоды

Экспертные системы - системы, основанные на моделях знаний в определенных предметных областях. Информационной основой экспертной системы является база знаний. База знаний - это формализованная система знаний высококвалифицированного специалиста в определенной предметной области. Экспертная система используется для консультаций пользователя, для помощи в принятии сложных решений, для решения плохо формализуемых задач. Примерами проблем, которые решаются с помощью экспертных систем, являются: установление диагноза больного; определение причин неисправности сложной техники (например, самолетов); рекомендации по ликвидации не исправности; определение вероятных последствий принятого управляющего решения и т. д. Экспертные системы часто включают в состав АСУ в качестве подсистем.

Система основных понятий

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое система

1. Что такое система? Приведите примеры.

2. Что такое структура системы? Приведите примеры.

3. Приведите примеры систем, имеющих одинаковый состав (одинаковые элементы), но разную структуру.

4. В чем суть системного эффекта? Приведите примеры.

5. Что такое подсистема?

6. Выделите подсистемы в следующих объектах, рассматриваемых в качестве систем:

• костюм;

• автомобиль;

• компьютер;

• городская телефонная сеть;

• школа;

• армия;

• государство.

7. Удаление каких элементов из систем, названных в задании 6, приведет к потере системного эффекта, т. е. к невозможности выполнения основного назначения систем? Попробуйте выделить существенные и несущественные с позиции системного эффекта элементы этих систем.

2. Модели систем

1. Какие существуют типы моделей систем? Чем они различаются?

2. Что такое граф? Из чего он состоит?

3. Какой граф называется неориентированным? Приведите примеры.

4. Какой граф называется ориентированным? Приведите примеры.

5. Нарисуйте в виде графа систему, состоящую из четырех одногруппников, между которыми существуют следующие связи (взаимоотношения): дружат - Саша и Маша, Саша и Даша, Маша и Гриша, Гриша и Саша. Анализируя полученный граф, ответьте на вопрос: с кем Саша может поделиться секретом, не рискуя, что тот станет известен кому-то другому?

6. Нарисуйте два варианта графа системы «Компьютер», содержащего следующие вершины: процессор, оперативная память, внешняя па мять, клавиатура, монитор, принтер:

а) линия связи обозначает отношение «передает информацию;

б) линия связи обозначает отношение: «управляет ».

3. Пример структурной модели предметной области

1. а) Перечислите задачи, которые должна решать проектируемая информационная модель приемной кампании в университет.

б) Какая информация представляется важной при приеме в техникум с точки зрения поступающего? С точки зрения техникума?

2. Разработайте по аналогии информационную модель «Техникум». Модель должна быть представлена в графической и табличной формах.

4. Что такое информационная система

1. Какие можно выделить основные признаки современной информационной системы?

2. К каким типам ИС относятся, например, такие системы:

• система прогноза погоды для различных регионов страны;

• система автоматического тестирования для подготовки к сдаче ГИА;

• система диспетчерской службы крупного аэропорта;

• система диагностики в кардиологической клинике?

3. Придумайте возможные области использования информационных систем в деятельности техникума. К каким типам ИС относится каждая из придуманных вами систем?

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.