МБОУ «Калкнинская СОШ» Дахадаевского района

Мастер-класс для педагогов «Игры с гиперактивными детьми»

Педагог-психолог: Ибрагимова.А.А

Здравствуйте уважаемые коллеги, воспитатели!

Каждый из вас, в своей практике сталкивался, наверное, с этой проблемой, проблемой гиперактивности ребенка. Что значит гиперактивный, если перевести его дословно, то оно обозначает сверхактивный ребёнок. Что плохого в нём. Как показывает практика, воспитатели в своей практике сталкивались, наверное, с этой проблемой. Проблемой с гиперактивными детьми на занятиях. В своей этой активностью очень мешают такие дети учебному и воспитательному процессу. Мешают потому, что этой возбудимостью. Оно не даёт возможности выслушать до конца задание, сидеть спокойно на месте и выполнить ту или иную работу. У воспитателя возникают проблемы. Ребенок не дослушал, он не понял, он не увидел.

По мимо этого в его поведении, он не может сидеть на одном месте и поэтому страдает окружение. Почему. Потому, что те дети, которые более-менее гиперактивны. Они стараются услышать воспитателя, о чем говорит воспитатель. Получается им тоже не дают вовремя все увидеть и услышать, своей гиперактивностью со стороны. Не плохо было бы, если бы он был один в группе или в классе.

Но тенденция такая, их все больше и больше. Чем это вызвано или связано. Есть научные источники. В одних источниках говорят о том, что гиперактивность связано чисто на генетическом уровне. А в других говорят о том, что наша эпоха, эра. Дети все сидят в компьютере, потому сами по себе активность детей появляется с 2-х лет во всем. Раньше, когда дети играли на улице, а эту активность выражали свое подвижными играми на улице, то теперь сидят дома перед компьютерами, гаджетами и с телефонами.

И когда в детском саду на занятиях, в школе на уроках, он должен сидеть, то это гиперактивность проявляется. Он не может сидеть спокойно на занятиях. В первую очередь с этой гиперактивностью страдают воспитатели. Поэтому надо работать над гиперактивностью ребенка. Что значит работать., нужно диагностировать и понимать в чем проблема ребёнка. На что нужно сделать упор, чтоб это гиперактивность не мешало, а помогало.

Детская песенка «Вечный двигатель».

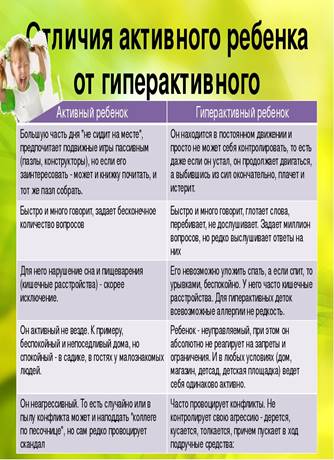

Слова этой детской песенки характеризуют гиперактивного ребенка. Как правило такие дети доставляют много хлопот воспитателям и окружающим детям в своей группе. Чтобы нам с вами разобраться. Я бы хотела, чтобы мои коллеги мне помогли составить портрет гиперактивного и активного ребенка. Для этого нужно разделиться на две команды. Как же отличить гиперактивного ребенка от активного ребёнка. Для этого составим портрет, можно составит командой.

Это такая тонкая грань, где активность и где гиперактивность трудно различить.

Портрет активного ребенка

-охотно отвечает на вопросы учителя дослушав их до конца

-старается помочь воспитателю, сверстнику

-очень активен, старается быть лидером

Портрет гиперактивного ребенка

-эмоционально не уравновешен

-повышенная поведенческая активность

- не может сконцентрировать внимание

Мы с вами выяснили, что активного ребёнка на некоторое время можно завлечь чем-то интересным. Для гиперактивного ребенка 2 минуты времени очень тяжело привлечь его внимание, даже такое короткое время. СДВГ и дефицит внимания что же это такое…

Учёные доказывают, что, гиперактивностью чаще страдают мальчики. У них больше поведенческого характера, двигательная активность. У девочек преобладают нарушения внимания, чаще всего дефицит внимания.

Можно заметить в раннем детстве, а родители могут заметить в младенчестве. Это связано беспокойство, реагирует на внешние раздражители, шум, свет. Такого ребёнка бывает трудно уложить спать, такие дети раньше своих сверстников начинают удерживать голову, начинают ползать и ходить. Но чаще всего выявляем такого ребёнка в детском саду. Это его первый коллектив, где дети соблюдают режим.

Мастер-класс для педагогов «Игры с гиперактивными детьми»

Цель: познакомить педагогов с играми, способствующими развитию внимания, контроля над импульсивностью и управлению двигательной активностью у гиперактивных детей.

Задачи:

1) создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов;

2) демонстрация картотеки игр для гиперактивных детей.

Оборудование: мячи, коврики, колокольчики, столик и стулья, бумага и карандаши.

План:

1. Теоретическая часть.

Цель: знакомство педагогов с понятием гиперактивность, правилами подбора и проведения игр.

2. Практическая часть.

Цель: применение на практике игр, оказывающих коррекционное воздействие на гиперактивность.

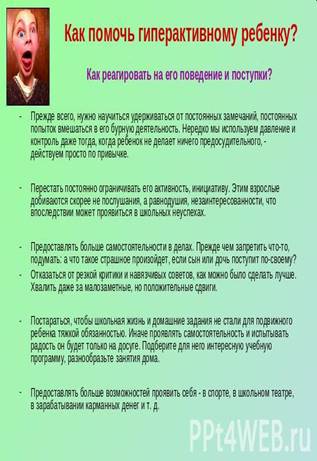

3. Правила работы с гиперактивными детьми.

4. Презентация «Гиперактивность, как быть»

Теоретическая часть

Гиперактивность — это расстройство неврологическо-поведенческого характера, характеризующееся чрезмерной активностью, возбудимостью и импульсивностью детей. Дефицит внимания, которым обычно сопровождается гиперактивность, приводит к тому, что дети плохо усваивают инструкции, не могут довести до конца начатое дело, в том числе

и игру. Дети не могут дождаться своей очереди, могут вступить в конфликт. Все это приводит к быстрой утомляемости, и они быстро теряют интерес к игре.

Вот почему игры для гиперактивных имеют свою специфику. Начинать надо с индивидуальных игр, затем включать ребенка в малые подгруппы и только после этого переходить к коллективным играм.

Желательно использовать игры с четкими правилами, способствующие развитию внимания.

Тренировку слабых функций следует проводить поэтапно.

1 этап - Надо подбирать такие упражнения и игры, которые способствовали бы развитию только одной функции. Например, игры, направленные на развитие внимания или игры, которые учат ребенка контролировать свои импульсивные действия.

2 этап - Использование игр, которые помогут ребёнку приобрести навыки контроля двигательной активности.

3 этап - Подбирать игры на тренировку сразу двух функций.

4 этап - Переходить к более сложным формам работы по одновременной отработке (в одной игре) всех 3-х функций.

Практическая часть

1. Игры на развитие внимания

Игра «Сто мячей»

Цель: Способствовать развитию навыка распределения внимания, умения устанавливать контакт с окружающими.

Содержание: Игра проводится в несколько этапов.

1 этап. Отрабатывание навыка невербального общения при передаче мяча. Участники встают в круг, у ведущего в руках мяч. «Договорившись» взглядом с одним из участников ведущий бросает ему мяч. Поймавший мяч, перебрасывает его следующему участнику так же «договорившись» с ним взглядом. Не допускается падение мяча на пол.

Переход ко второму этапу возможен тогда, когда участники отработают навык невербального общения. При работе с детьми между этапами может пройти не один день, и даже неделя.

2 этап. Игра проводится так же, только ведущий вводит дополнительный мяч, тем самым усложняя игру. Далее в игре может использоваться три, четыре пять мячей. Необходимо не допускать падения мячей на пол. Если мяч упал, то количество их сокращается на один.

Игра «Да» и «нет» не говори»

Цель: Способствовать развитию навыка распределения внимания.

Содержание: Взрослый предлагает ребенку ответить на вопросы. Отвечая на вопросы, ты не должен употреблять слова “да” и “нет”.

- Ты сейчас дома?

- Тебе 6 лет?

- Ты учишься в школе?

- Ты любишь смотреть мультфильмы?

- Кошки умеют лаять?

- Яблоки растут на елке?

- Сейчас ночь? И т. п.

Игра «Летает - не летает»

Цель: Способствовать развитию навыка распределения внимания.

Содержание: Взрослый называет разные предметы. Ребенок должен поднимать руки вверх только тогда, когда педагог произносит название предмета, который может летать. (Взрослый, провоцируя ребенка, поднимает руки вверх при произнесении каждого слова).

Игра «Что исчезло?»

Цель: Способствовать развитию навыка распределения внимания.

Содержание: Взрослый ставит на стол 10 игрушек. Ребенок рассматривает их и закрывает глаза. Взрослый убирает одну игрушку. Ребенок открывает глаза и определяет, «что исчезло».

Игра «Что нового?»

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях.

Содержание: Взрослый рисует мелом на доске любую геометрическую фигуру. К доске по очереди подходят дети и пририсовывают детали, создавая картинку. В то время, когда один ребенок находится у доски, остальные закрывают глаза, и, открывая их по команде взрослого, говорят, что изменилось. Чем дольше длится игра, тем сложнее искать новые детали.

Можно проводить данную игру, используя игрушки.

2. Упражнения на снятие импульсивности

«Море волнуется...»

Цель: снижение импульсивности.

Содержание: Детям предлагается интенсивно двигаться по комнате, принимая различные позы. Взрослый произносит считалку:

Море волнуется - раз!

Море волнуется - два!

Море волнуется - три!

Морская фигура - замри!

Дети замирают в одной из поз. По команде взрослого "Отомри!" упражнение продолжается.

«Колпак мой треугольный»

Цель: снижение импульсивности.

Содержание: Участники садятся в круг. Все по очереди, начиная с ведущего, произносят по одному слову из фразы:

«Колпак мой треугольный,

Треугольный мой колпак.

А если не треугольный,

То это не мой колпак».

Затем фраза повторяется, но дети, которым выпадает говорить слово «колпак», заменяют его жестом (легкий хлопок ладошкой по голове). Затем фраза повторяется еще раз, но при этом на жесты заменяются два слова: слово «колпак» (легкий хлопок ладошкой по голове) и «мой» (показать рукой на себя). При повторении фразы в третий раз заменяются на жесты три слова: «колпак», «мой» и «треугольный» (изображение треугольника руками).

«Дерево»

Цель: снижение импульсивности.

Содержание: Ребенок, изображая семечко, сидит на корточках, голова на коленях, руки обнимают колени. «Семечко» прорастает и превращается в дерево - ребенок приподнимает голову, затем медленно встает, выпрямляется, поднимает руки. Вдруг налетел ветер и сломал дерево - ребенок сгибается в талии, расслабляя верхнюю часть туловища, голова и руки его безжизненно повисают.

«Снеговик»

Цель: снижение импульсивности.

Содержание: Ребенку предлагают представить себя только что слепленным снеговиком - тело должно быть сильно напряжено, как замерзший снег. Но пригрело солнышко, и снеговик начал таять: сначала «тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол и лежит расслабленный, представляя, что он - лужица воды.

«Дыхательное упражнение»

И.п. - сидя на полу. Дыхание только через левую, а потом только через правую ноздрю (при этом для закрытия правой ноздри используют большой палец правой руки, остальные пальцы смотрят вверх, а для закрытия левой ноздри применяют мизинец правой руки). Дыхание медленное, глубокое.

Дыхание только через левую ноздрю активизирует работу правого полушария головного мозга, способствует успокоению и релаксации.

Дыхание только через правую ноздрю активизирует работу левого полушария головного мозга, способствует решению рациональных задач.

3. Игры на регуляцию двигательной активности

Игра «Черепаха»

Цель: Учить контролировать свои движения

Содержание: Ведущий стоит у одной стены, участники группы у противоположной.

Инструкция ведущего: Представьте себе, что я большая черепаха, а вы маленькие черепашки. Я пригласила вас к себе на День рождения и жду вас в гости. Но вот беда: праздничный торт еще не готов. По моей команде вы можете идти ко мне, нигде не останавливаясь, чтоб дойти только в тот момент, когда торт будет готов.

Через 2 – 3 минуты дается сигнал “Стоп”. Побеждает тот, кто оказался дальше всех от черепахи. Игра может повторяться несколько раз. Необходимо следить, чтоб никто не останавливался и не спешил.

В завершении игры обсуждение: Трудно ли было двигаться медленно? Что помогло выполнить инструкцию?

Игра «Колечко»

Цель: развитие мелкой моторики рук, развитие межполушарного взаимодействия.

Содержание: Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале методика выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе.

Игра «Кулак-ребро-ладонь»

Цель: развитие мелкой моторики рук, развитие межполушарного взаимодействия.

Содержание: Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости пола, распрямленная ладонь на плоскости пола. Ребенок выполняет пробу вместе с инструктором, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении инструктор предлагает ребенку помогать себе командами ("кулак-ребро-ладонь"), произносимыми вслух или про себя.

Игра «Разговор с руками»

Цель: развитие контроля за собственными действиями.

Содержание: Взрослый предлагает ребенку обвести на листе бумаге свои ладошки. Затем предлагает ему оживить ладошки - нарисовать им глазки, ротик, раскрасить цветными карандашами пальчики. После этого можно затеять беседу с руками. Спросить «Кто вы такие?», «Как вас зовут?», «Что вы любите?», «Что не любите?», «Какие вы?». Если ребенок не вступает в диалог, то взрослый сам проговаривает за него весь диалог. При этом необходимо делать акцент на том, что руки хорошие, умеют много всего делать, а не драться.

Игра «Змейки»

Цель: развитие мелкой моторики.

Содержание: Предложите ребенку представить, что его пальцы - это маленькие змейки. Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от ребенка, потом - друг на друга. При этом сначала прорабатываются одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец правой руки и мизинец левой руки).

Игра «Лягушка»

Цель: развитие мелкой моторики.

Содержание: Положить руки на пол (стол). Одна рука сжата в кулак, другая лежит на плоскости стола (ладошка). Одновременно менять положение рук. Усложнение упражнения состоит в ускорении.

Игра "Замок"

Цель: развитие мелкой моторики.

Содержание: Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах.

Кроме этого можно предлагать детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти, упражнения для релаксации, упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы, упражнения с правилами.

Таким образом, дети, имеющие диагноз СДВГ нуждаются в особом подходе. При этом им очень помогают игры, направленные на коррекцию импульсивности, двигательной расторможенности, снятия эмоционального напряжения, развития внимания и самоконтроля.

Самая большая проблема гипердинамичного ребенка – его отвлекаемость. Заинтересовавшись чем-то, он забывает о предыдущем, и ни одно дело не доводит до конца. Он любопытен, но не любознателен, ибо любознательность предполагает некоторое постоянство интереса.

Пик проявлений гипердинамического синдрома – 6-7 лет. В благоприятных случаях к 14-15 годам его острота сглаживается, а первые его проявления можно заметить уже в младенчестве.

Отвлекаемость внимания и двигательную расторможенность ребенка необходимо настойчиво и последовательно преодолевать с самых первых лет его жизни. Необходимо четко разграничивать целенаправленную активность и бесцельную подвижность. Нельзя сдерживать физическую подвижность такого ребенка, это противопоказано состоянию его нервной системы. Но его двигательную активность надо направлять и организовывать: если он бежит куда-то, то пусть это будет выполнением какого-то поручения. Хорошую помощь могут оказать подвижные игры с правилами, спортивные занятия. Самое главное – подчинить его действия цели и приучить достигать ее.

В старшем дошкольном возрасте гипердинамичного ребенка начинают приучать к усидчивости. Когда он набегается и устанет, ему можно предложить заняться лепкой, рисованием, конструированием, причем нужно обязательно постараться сделать так, чтобы интерес к такому занятию побуждал ребенка довести начатое дело до конца. На первых порах требуется настойчивость взрослых, которые порой буквально физически удерживают ребенка за столом, помогая ему закончить постройку или рисунок. Постепенно усидчивость станет для него привычной и, поступив в школу, он сможет просидеть за партой весь урок.

Если коррекционная работа с гиперактивным ребенком проводится настойчиво и последовательно с первых лет его жизни, то можно ожидать, что к 6-7 годам проявления синдрома будут преодолены. В противном случае, поступив в школу, гиперактивный ребенок столкнется с еще более серьезными трудностями. К сожалению, такого ребенка зачастую считают просто непослушным и невоспитанным и пытаются воздействовать на него строгими наказаниями в виде бесконечных запретов и ограничений. В результате ситуация только усугубляется, так как нервная система гипердинамичного ребенка просто не справляется с подобной нагрузкой, и срыв следует за срывом. Особенно сокрушительно проявления синдрома начинают сказываться приблизительно с 13 лет и старше, определяя судьбу уже взрослого человека.

Именно поэтому я считаю столь необходимым обратить внимание воспитателей и родителей на гиперактивность детей – дошкольников.

1. Работать с ребенком в начале дня, а не вечером.

2. Уменьшить рабочую нагрузку ребенка.

3. Делить работу на более короткие, но более частые периоды. Использовать физкультминутки.

4. Быт

ь драматичным, экспрессивным педагогом.

5. Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать чувство успеха.

6. Посадить ребенка во время занятий рядом с взрослым.

7. Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, поглаживания).

8. Договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее.

9. Давать короткие, четкие и конкретные инструкции.

10. Использовать гибкую систему поощрений и наказаний.

11. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая но будущее.

12. Предоставлять ребенку возможность выбора.

13. Оставаться спокойным. Нет хладнокровия -нет преимущества!

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.