Спасский филиал краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Владивостокский базовый медицинский колледж»

(КГБПОУ «ВБМК»)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

теоретического занятия

для обучающегося

Тема: «Военно-политические конфликты XX-XXI века»

ОГСЭ. 02 История

1 курс

Специальность 34. 02. 01. Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело

Составитель: Мусатова И. С.,

преподаватель истории

Спасск-Дальний

2019 год

Рассмотрено и согласовано

на заседании предметно-

цикловой комиссии

Протокол № _8__

«12» декабря 2019 г.

Председатель ПЦК

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

Мусатова И. С.

Методическая разработка подготовлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Материал предназначен для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело

Составитель: Мусатова И. С. Преподаватель истории

Содержание:

1. Пояснительная записка

2. Выписка из Федерального государственного образовательного стандарта СПО

3. Выписка из рабочей программы дисциплины «История»

4. Цели занятия

5. Схема межпредметных связей

6. Схема внутрипредметных связей

7. Хронологическая карта занятия

8. Оснащение занятия

9. План лекции

10. Конспект занятия

11. Литература для студентов

1.Пояснительная записка

Теоретическое занятие (лекция) проводится с целью демонстрации эффективности использования личностно-ориентированного развивающего обучения, информационно-коммуникативных технологий, интернет ресурсов в учебном процессе по учебной дисциплине «История» для студентов специальности Сестринское дело и Лечебное дело. Используемые педагогические технологии, особенно информационно-коммуникативного обучения, интернет-ресурсы способствуют формированию современных представлений о международных организациях и международных интеграционных процессах, знакомят студентов с историей создания, структурой, функциями, их местом в современной системе международных отношений, а также их ролью в развитии международных интеграционных процессов.

XXI век находится под знаком глобализации, открывающей эру всемирной истории. Последнее десятилетие XX века, исполненное эйфорией от окончания «холодной войны» и крушения советского строя, породило иллюзии о том, что с насилием покончено. Но глобализация не покончила с войной, как не смогли этого сделать экономические кризисы или революции, на горе демократиям, режимам мирным по своей сути, и Европе, которой не дают спать спокойно призраки порожденных ею мировых конфликтов XX века, которые стоили ей колоссальных материальных и нравственных потерь. Зато глобализация привела к возникновению новых типов войны.

В ходе занятия рассматривается история возникновения военно-политических конфликтов, дается их классификация и хронология основных локальных войн и вооруженных конфликтов современности. Особое внимание уделяется особенности боевого применения противоборствующих войск, а также развитие средств вооруженной борьбы, особенности тактики в локальных войнах и в вооруженных конфликтах второй половины ХХ - XXI вв.

Успешное усвоение студентами данной учебной дисциплины обеспечит понимание политических процессов стран Европы и Америки, отечественной истории, всеобщей истории и теории международных отношений.

Занятие построено по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему наиболее эффективно отразить диалектику общего и особенного, универсального и единичного в становлении и развитии современных международных отношений, проанализировать причинно-следственные связи и основные закономерности различных этапов экономической и политической интеграции.

Для проведения лекционного занятия была применена инновационная образовательная технология «Педагогика сотрудничества», имеющая своей целью пробудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности студентов, обеспечивающая более полное и свободное развитие личности, единство обучения и воспитания, а также имеющая гуманно-личностный подход к студенту.

В данной методической разработке представлен опыт проведения лекционного занятия с целью усвоения исторических знаний во взаимосвязи с социально-экономическими и политическими реалиями в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программы по дисциплине «История».

2. Выписка из Федерального государственного образовательного стандарта СПО по учебной дисциплине: «История» Для всех специальности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.

Студент должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.);

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

Студент должен уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.

3. Выписка из рабочей программы

Дисциплина: «История»

Раздел № 3, тема № 3.3

Современный мир

Время проведения – 2 час 40 мин.

Тема: «Военно-политические конфликты XX-XXI века»

Содержание учебной информации

Сущность, характер и классификация локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины XX века-начала XXI века. Хронология основных локальных войн и вооруженных конфликтов современности. Особенности боевого применения противоборствующих войск в локальных войнах и в вооруженных конфликтах второй половины ХХ в. Развитие средств вооруженной борьбы, особенности тактики противоборствующих войск в локальных войнах и в вооруженных конфликтах второй половины ХХ в.

Студент должен знать:

· Сущность локальных войн и вооруженных конфликтов;

· характер и классификация локальных войн и вооруженных конфликтов;

· хронология основных локальных войн;

· особенности боевого применения противоборствующих войск в локальных войнах.

Студент должен уметь:

· анализировать исторические события;

· сопоставлять исторические события прошлого с реалиями современной действительности;

· использовать полученные исторические знания для анализа современных геополитических изменений.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:

· работа с дополнительной литературой;

· использование Интернет-ресурсов при выполнении индивидуальных заданий преподавателя.

4. Цели занятия

Учебные:

1. Выявить закономерности в развитии международных отношений в послевоенный период посредством изучения интеграционных процессов и сотрудничества государств в рамках международных организаций.

2. Сориентировать студентов на комплексное изучение социально-экономических, политических и духовных процессов, определивших развитие мирового сообщества во второй половине ХХ века.

3. Сформировать понимание глобализационных процессов современного этапа развития общества.

Методические:

1. Показать эффективность применения личностно-ориентирован-ного развивающего обучения, технологии сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, для повышения качества преподавания учебной дисциплины «История».

Воспитательные:

1. Продолжить воспитание уважительного отношения студентов к истории, мировому историческому наследию, чувства патриотизма, гуманизма, справедливости, партнерства, отзывчивости, взаимопомощи, субординации и такта.

Развивающие:

1. Продолжить формирование общекультурных и профессионально-дисциплинарных компетенций студентов, развитие умения анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики государств, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов.

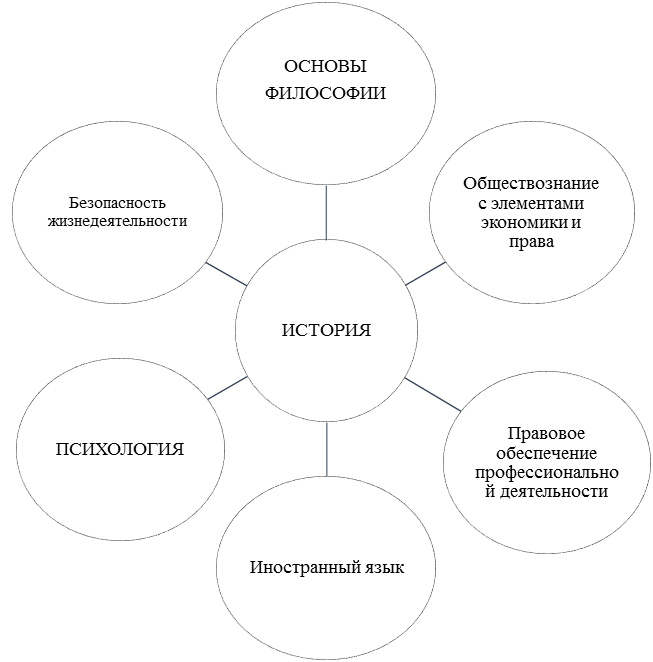

5. Схема межпредметных связей

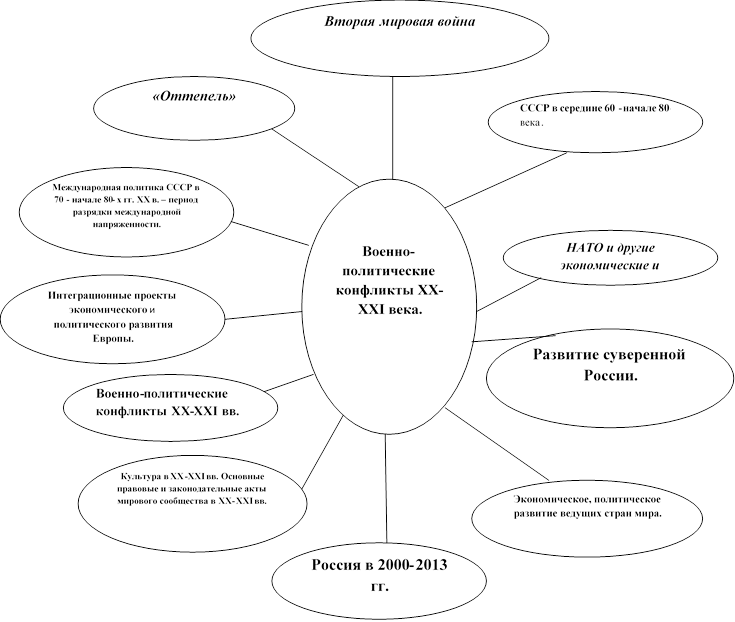

6. Схема внутрипредметных связей

|

7. Хронологическая карта занятия

|

№ п/п |

Этапы занятия |

Время |

|

1 |

Организационный момент.

|

5 мин

|

|

2 |

Вступление, мотивация изучения темы: - формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, новизны и степени изученности; - постановка целей; - изложение плана лекции, включающего основные вопросы, подлежащие рассмотрению; - характеристика рекомендуемой литературы. |

10 мин |

|

3 |

Актуализация имеющихся знаний, ретроспекция. |

3 мин |

|

4 |

Основная часть лекции (изложение содержания в соответствии с планом).

|

130 мин |

|

5 |

Обобщение и систематизация изученного материала, рефлексия.

|

10 мин |

|

6 |

Подведение итогов. Домашнее задание.

|

5 мин |

|

Итого: |

160 минут |

|

8. Оснащение занятия

1. Компьютер.

2. Мультимедийная презентация «Военно-политические конфликты XX-XXI в.».

9. План лекции

1. Сущность, характер и классификация локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины XX века-начала XXI века.

2. Хронология основных локальных войн и вооруженных конфликтов современности.

3. Особенности боевого применения противоборствующих войск в локальных войнах и в вооруженных конфликтах второй половины ХХ в.

4. Развитие средств вооруженной борьбы, особенности тактики противоборствующих войск в локальных войнах и в вооруженных конфликтах второй половины ХХ в.

10. Конспект занятия

I. Организационный момент.

Добрый день, уважаемые студенты!

(Перекличка)

II. Вступление, мотивация изучения темы.

Начало «военно-политического» XXI века ознаменовалось террористической атакой на США 11 сентября 2001 года. Новое столетие началось под знаком глобализации всех сфер жизни, в том числе и сферы безопасности. Зона стабильного мира, которая включает Северную Америку, страны Европейского союза и НАТО, Японию, Австралию, большую часть Латинской Америки, Россию, Китай, Индию, Украину, Казахстан, Белоруссию, ЮАР и некоторые другие страны, расширилась. Но на нее все сильнее воздействует зона дефицита безопасности (Ближний и Средний Восток, Средняя Азия, большая часть Африки и Юго-Восточная Азия, Кавказ и Балканы); эта зона теперь еще менее стабильна. Войны XXI столетия (во всяком случае, его первой четверти) — это межцивилизационные войны. Речь идет о столкновении западной цивилизации с ее непримиримыми врагами, отвергающими все ее ценности и достижения. США в Ираке и Афганистане, Россия на Северном Кавказе (а в будущем, не исключено, — и в Центральной Азии), Израиль в своем противостоянии с палестинскими экстремистами ведут войны с противником, который не опирается на государство, не располагает определенной территорией и населением и который думает и действует иначе, чем современные государства. Наступила эпоха асимметричных войн. Гражданская война внутри мусульманских обществ является специфической частью этих войн.

Наряду с угрозой, исходящей от исламистов-экстремистов, опасность представляют попытки некоторых режимов данного региона получить доступ к ядерному оружию. Эти две политические тенденции и определяют основное содержание проблемы военной безопасности в сегодняшнем мире и в обозримом будущем (ближайшие 15–20 лет).

(Студенты записывают в тетрадях тему, делают необходимые записи на протяжении занятия).

Целью занятия является разъяснить студентами сущность реальных военных угроз национальной безопасности России, адекватность предпринимаемых Россией мер по обеспечению своей безопасности.

III. Актуализация имеющихся знаний, ретроспекция.

На предыдущих занятиях были изучены исторические этапы развития международных отношений после Второй мировой войны, рассмотрены процессы формирования европейского сотрудничества в рамках Европейского союза, как единой системы взаимоотношений.

В рамках сегодняшнего занятия будет рассматриваться история возникновения военно-политических конфликтов, дается их классификация и хронология основных локальных войн и вооруженных конфликтов современности.

IV. Основная часть лекции.

1. Сущность, характер и классификация локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины XX века-начала XXI века.

По своей сущности военные конфликты являются продолжением политики средствами вооруженной борьбы и представляют собой форму разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы. Понятие "военный конфликт" охватывает все виды вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные конфликты. Локальные войны и вооруженные конфликты отличаются от крупномасштабных и региональных войн тем, что преследуют относительно ограниченные политические цели. Это обусловливает и ограниченность масштабов военных действий, небольшое число участников, специфическую стратегию и тактику локальных войн и вооруженных конфликтов.

Вместе с тем, современные локальные войны и вооруженные конфликты имеют значительные масштабы, сопровождаются большими потерями, содержат постоянную угрозу перерастания их в войны более крупного масштаба. Таким образом, характер современных военных конфликтов определяется их военно-политическими целями, средствами достижения этих целей и масштабами военных действий.

В соответствии с этим современные военные конфликты могут быть:

по военно-политическим целям — справедливыми (не противоречащими Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права, ведущимися в порядке самообороны стороной, подвергшейся агрессии); несправедливыми (противоречащими Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права, подпадающими под определение агрессии и ведущимися стороной, предпринявшей вооруженное нападение);

• по применяемым средствам — с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения или с применением только обычных средств поражения;

• по масштабам — крупномасштабными (мировыми), региональными, локальными войнами, вооруженными конфликтами.

Крупномасштабная (мировая) война — война между коалициями государств или крупнейшими государствами мирового сообщества, в которой стороны будут преследовать радикальные военно-политические цели. Такая война может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной, региональной войны с вовлечением значительного количества государств различных регионов мира. Крупномасштабная (мировая) война может быть как ядерной, так и обычной. К мировым войнам относятся, например, Первая мировая война 1914–1918 гг., Вторая мировая война 1939–1945 гг.

Региональная война — война с участием двух и более государств одного региона, ведущаяся национальными или коалиционными ВС с применением как обычных, так и ядерных средств поражения на территории региона с прилегающими к нему акваториями и в воздушном (космическом) пространстве над ним, в ходе которой стороны будут преследовать важные военно-политические цели. К региональным войнам можно отнести, например, арабо-израильские войны 1967, 1973, 1982 гг.

Локальная война — война между двумя и более государствами, преследующая ограниченные военно-политические цели, в которой военные действия ведутся в границах противоборствующих государств и которая затрагивает преимущественно интересы только этих государств (территориальные, экономические, политические и другие). Например, война в Корее 1950–1953 гг., война во Вьетнаме в 1959–1975 гг., война США и их союзников против Ирака в 1991 г . и 2003 г ., война в Афганистане 1979–1989 гг. и др.

Вооруженный конфликт — вооруженное столкновение ограниченного масштаба между государствами (международный вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства (внутренний вооруженный конфликт). В ходе вооруженного конфликта разрешаются экономические, национально-этни-ческие, территориальные, религиозные и иные противоречия, как правило, без стратегического развертывания ВС. Особой формой вооруженного конфликта является приграничный конфликт.

К вооруженным конфликтам можно отнести, например, индо-пакистанский вооруженный конфликт, многочисленные вооруженные конфликты, имевшие место в начале 90-х годов ХХ в. на территории бывшего СССР, вооруженный конфликт между Израилем и Ливаном в 2006 г. и др.

Вооруженный конфликт характеризуется:

• высокой вовлеченностью в него и уязвимостью местного населения;

• применением нерегулярных вооруженных формирований;

• широким использованием диверсионных и террористических методов;

• сложностью морально-психологической обстановки, в которой действуют войска;

• вынужденным отвлечением значительных сил и средств на обеспечение безопасности маршрутов передвижения, районов и мест расположения войск (сил);

• опасностью трансформации в локальную или региональную, крупномасштабную (если это международный вооруженный конфликт) или гражданскую (если это внутренний вооруженный конфликт) войну.

Для решения задач во внутреннем вооруженном конфликте могут создаваться объединенные (разноведомственные) группировки войск (сил) и органы управления ими.

Классификацию вооруженных конфликтов можно провести также по размаху боевых действий и по их интенсивности.

По размаху боевых действий вооруженные конфликты могут быть ограниченного, среднего и крупного масштабов.

К вооруженным конфликтам ограниченного масштаба относятся такие, которые охватывают до 25% территории и в которых участвует до 25% вооруженных сил и военных формирований противоборствующих сторон.

В вооруженных конфликтах среднего масштаба охват боевыми действиями территории и степени участия вооруженных сил и военных формирований составляет от 25 до 50%.

К вооруженным конфликтам крупного масштаба относятся такие, которые охватывают более половины территории и в которых участвует свыше половины численности противоборствующих вооруженных сил и военных формирований.

Вооруженные конфликты можно классифицировать также по степени (уровню) интенсивности протекания боевых действий.

Под интенсивностью понимается степень использования численности вооруженных сил в боевых действиях за единицу времени. За единицу времени можно принять трехмесячный период подготовки ВС (срок, достаточный для проведения мобилизации и подготовки к началу конфликта), а в ходе военных действий — их реальные временные рамки.

Первый уровень — вооруженные конфликты низкой интенсивности (вялотекущие). Они могут быть обусловлены относительным равенством противоборствующих сторон, физической невозможностью разгромить противника, частичным разрешением противоречий политическими средствами и другими обстоятельствами. Этот уровень характеризуется эпизодическими боевыми действиями в форме рейдов, налетов, диверсионно-террористических акций с последующим уходом, часто на территорию соседних стран или в труднодоступные районы. При вооруженных конфликтах низкой интенсивности в боевых действиях участвует или непосредственно готовится к участию до 25% численности ВС, по крайней мере, одной из сторон.

Вооруженные конфликты средней интенсивности характеризуются сочетанием политических установок противоборствующих сторон преимущественно на военное разрешение противоречий путем разгрома противника и наличием сил, достаточных для ведения активных боевых действий. В боевых действиях в этом случае участвует или непосредственно готовится к участию от 25 до 50% численности ВС, по крайней мере, одной из сторон.

Вооруженные конфликты высокой интенсивности отмечаются сочетанием решительных политических установок противоборствующих сторон исключительно на военное разрешение противоречий путем разгрома противника и наличием достаточных сил хотя бы у одной из сторон для достижения этой цели. Степень участия в конфликте высокой интенсивности ВС одной из сторон — не менее 50%.

Интенсивность вооруженного конфликта может быть также определена и по числу жертв за определенный промежуток времени, ибо увеличение интенсивности неизбежно приводит к росту потерь в живой силе и технике.

2. Хронология основных локальных войн и вооруженных конфликтов современности.

Война в Корее (1950–1953 гг.). Коре́йская война́ — конфликт между Северной и Южной Кореями, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времён холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР. В состав северной коалиции входили: Северная Корея и её вооружённые силы; китайская армия(поскольку официально считалось, что КНР в конфликте не участвовала, регулярные китайские войска формально считались соединениями так называемых «китайских народных добровольцев»); СССР, который также официально не участвовал в войне, но во многом взял на себя её финансирование, а также снабжение китайских войск. Многочисленные военные советники и специалисты были отозваны из Северной Кореи ещё до начала войны, а во время войны отправлены назад под видом корреспондентов ТАСС. Со стороны Юга в войне принимали участие Южная Корея, США, Великобритания и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН.

Война во Вьетнаме (1964–1975 гг.)один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, оставивший заметный след в культуре и занимающий существенное место в новейшей истории Вьетнама, а также США и СССР, сыгравших в нём немаловажную роль.

Война началась как гражданская в Южном Вьетнаме. В дальнейшем в войну был втянут Северный Вьетнам, позднее получивший поддержку КНР и СССР, а также США и их союзники (военный блок НАТО), выступавшие на стороне дружественного им южновьетнамского режима. По мере развития событий война оказалась переплетена с шедшими параллельно гражданскими войнами в Лаосе и Камбодже. Все боевые действия в Юго-Восточной Азии, проходившие с конца 1950-х годов и до 1975 года, известны как Вторая Индокитайская война.

Войну можно разделить на несколько периодов:

Партизанская война в Южном Вьетнаме (1957[1]—март 1965).

Полномасштабное военное вмешательство США (март 1965—1973).

Завершающий этап войны (1973—1975).

Индо-пакистанский конфликт (1971 г.). Конфликт вокруг Кашмира тянется с 1947 года, т.е. с момента отказа Великобритании от своих прав на легендарную Британскую Индию, с момента распада субконтинента на два государства - Индию и Пакистан.

Они и образовались-то только потому, что жившие на территории Британской Индии индуисты и мусульмане не смогли жить в одном государстве и начали кровопролитную войну за образование двух самостоятельных государств - независимой индуистской Индии и мусульманского Пакистана. Причём, Кашмир, населённый, преимущественно, мусульманами, отошёл к Индии. Пакистанское руководство стало требовать проведения в Кашмире референдума. Индия была против.

В октябре 1947 года пакистанские войска вторглись в Кашмир. Конфликт удалось приглушить при посредничестве ООН. Большая часть Кашмира осталась у Индии. Поэтому вооруженные столкновения из-за Кашмира и в самом Кашмире продолжаются с разной интенсивностью до сих пор.

Трижды за полвека конфликт между Индией и Пакистаном превращался в войну. После войны 1971-го года Пакистан и Индия согласовали временную линию разграничения в Кашмире, и сейчас одна треть его контролируется Пакистаном, а две трети, под названием "штат Джаму и Кашмир", принадлежат Индии. Но обе страны по-прежнему претендуют на весь Кашмир. Обещанный референдум так и не состоялся. В общем, ни одна из сторон не выполнила свои обещания.

Только за последние 10 лет погибли 30 тысяч человек - это по официальным данным. По данным сепаратистов, жертв втрое больше.

Локальные войны на Ближнем Востоке. После Второй мировой войны одним из наиболее «горячих» регионов мира стал Ближний Восток. Причины такого состояния кроются во взаимных территориальных претензиях арабских государств и Израиля. В 1948–1949 гг. и 1956 г. эти противоречия выливались в открытые вооруженные столкновения.

В июне 1967 г. Израиль развязал новую войну против арабских государств. Планом предусматривалось осуществить молниеносный поочередный разгром соседних арабских государств с нанесением главного удара по Египту. Утром 5 июня израильская авиация нанесла внезапные удары по аэродромам Египта, Сирии и Иордании. В результате было уничтожено 65 % самолетов арабских ВВС и завоевано господство в воздухе.

Наступление израильских вооруженных сил на египетском фронте велось по трем основным направлениям. К 6 июня, сломив сопротивление арабов и сорвав контрудары, предпринятые египетским командованием, израильские войска перешли к преследованию. Основная масса египетских соединений, находившихся на Синайском полуострове, была отрезана. К 12 часам 8 июня передовые части израильтян вышли к Суэцкому каналу. К исходу дня активные боевые действия на Синайском полуострове прекратились.

На иорданском фронте наступление израильских войск началось 6 июня. В первые же часы израильские бригады прорвали оборону иорданцев и развили успех в глубину. 7 июня они окружили и разгромили основную группировку иорданских войск, а к исходу 8 июня на всем фронте вышли на р. Иордан.

9 июня Израиль всей мощью обрушился на Сирию. Главный удар наносился севернее Тивериадского озера на Эль-Кунейтру и Дамаск. Сирийские войска оказали упорное сопротивление, но в конце дня они не выдержали натиска и, несмотря на превосходство в силах и средствах, стали отходить. К исходу дня 10 июня израильтяне овладели Голанскими высотами, вклинившись на территорию Сирии на глубину до 26 км. Только благодаря решительной позиции и энергичным мерам, предпринятым Советским Союзом, арабские страны избежали полного разгрома.

В последующие годы отказ Израиля освободить захваченные арабские территории вызвал необходимость со стороны Египта и Сирии добиваться этого вооруженным путем. Боевые действия начались одновременно на обоих фронтах в середине дня 6 октября 1973 г. В ходе ожесточенных боев сирийские войска выбили противника с занимаемых позиций и продвинулись на 12–18 км. К исходу дня 7 октября из-за значительных потерь наступление было приостановлено. С утра 8 октября израильское командование, подтянув резервы из глубины, произвело контрудар. Под давлением противника сирийцы к 16 октября были вынуждены отойти на свою вторую линию обороны, где фронт стабилизировался.

В свою очередь, египетские войска успешно форсировали Суэцкий канал, овладели первой полосой обороны противника и создали плацдармы глубиной до 15–25 км. Однако из-за пассивности египетского командования достигнутый успех наступления не был развит. 15 октября израильтяне нанесли контрудар, форсировали Суэцкий канал и захватили плацдарм на его западном берегу. В последующие дни, развивая наступление веером, они блокировали Суэц, Исмаилию и создали угрозу окружения 3-й египетской армии. В этой обстановке Египет обратился к СССР с просьбой о помощи. Благодаря жесткой позиции, занятой Советским Союзом в ООН, 25 октября 1973 г. боевые действия были прекращены.

Хотя Египту и Сирии не удалось достичь поставленных целей, итоги войны для них имели позитивный характер. Прежде всего, в сознании арабов был преодолен своего рода психологический барьер, возникший в результате поражения в войне 1967 г. Арабские армии развеяли миф о непобедимости Израиля, показав, что они вполне способны сражаться с израильскими войсками.

Война 1973 г. была самой крупной локальной войной на Ближнем Востоке. С обеих сторон в ней участвовало до 1 млн. 700 тыс. человек, 6 тыс. танков, 1,8 тыс. боевых самолетов. История локальных войн не знала примеров столь напряженной борьбы и таких огромных потерь в короткие сроки. Потери арабских стран составили свыше 19 тыс. человек, до 2 тыс. танков и около 350 самолетов. Израиль потерял в этой войне свыше 15 тыс. человек, 700 танков и до 250 самолетов. Отличительной особенностью этой войны было то, что она велась регулярными вооруженными силами, оснащенными всеми видами современной боевой техники и вооружения.

В июне 1982 г. Ближний Восток вновь был охвачен пламенем войны. На этот раз ареной военных действий стал Ливан, на территории которого располагались лагеря палестинских беженцев. Палестинцы совершали рейды на территорию Израиля, пытаясь таким образом принудить израильское правительство пойти на переговоры о возвращении территории Палестины, захваченной им в 1948 г. Крупные силы израильских войск были введены на территорию Ливана и вошли в Бейрут. Тяжелые бои продолжались более трех месяцев. Несмотря на вывод отрядов палестинцев из Западного Бейрута и частичное решение поставленных задач, Израиль, планировавший полное подавление освободительной борьбы арабов, своих стратегических и политических целей не достиг.

В 2000 г. израильские войска были выведены из южных районов Ливана. Однако этот шаг не принес долгожданного мира. Требования арабской общественности о создании на оккупированных Израилем землях собственного государства не нашли понимания у Тель-Авива. В свою очередь многочисленные террористические акты, совершаемые арабскими боевиками-смертниками против евреев, лишь сильнее затягивали узел противоречий и вынуждали израильскую армию на ответные жесткие силовые меры. В настоящее время не урегулированность арабо-израильских противоречий может в любой момент взорвать хрупкий мир этого неспокойного региона. (Карта. См. Военная энциклопедия. Т. 1. С. 203. Т. 3. С. 317, 318).

Война в Афганистане (1979–1989 гг.). В конце декабря 1979 г. афганское правительство в очередной раз обратилось к СССР с просьбой оказать военную помощь в отражении внешней агрессии. Советское руководство, верное своим договорным обязательствам и в целях защиты южных рубежей страны приняло решение о направлении в Афганистан Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ). Расчет делался на то, что с вводом в ДРА соединений Советской Армии обстановка там стабилизируется. Участие войск в боевых действиях не предусматривалось.

Присутствие ОКСВ в Афганистане по характеру действий можно условно разделить на четыре периода. Первый период (декабрь 1979 – февраль 1980 гг.) – ввод войск, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и важнейших объектов. Второй период (март 1980 – апрель 1985 гг.) – ведение активных боевых действий против отрядов оппозиции, работа по укреплению вооруженных сил Афганистана. Третий период (апрель 1985 – январь 1987 гг.) – переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке правительственных войск, борьба с караванами мятежников на границе. Четвертый период (январь 1987 – февраль 1989 гг.) – продолжение поддержки боевой деятельности правительственных войск, подготовка и вывод ОКСВ из Афганистана.

Расчет политического руководства СССР и ДРА на то, что с вводом войск ситуация стабилизируется, не оправдался. Оппозиция, используя лозунг «джихада» (священной борьбы с неверными), активизировала вооруженную деятельность. Отвечая на провокации и защищая себя, наши части и подразделения всё больше втягивались в огонь гражданской войны. Боевые действия развернулись на всей территории Афганистана.

Первоначальные попытки советского командования проводить наступательные операции по правилам классической войны успеха не приносили. Рейдовые действия в составе усиленных батальонов также оказались мало результативными. Советские войска несли большие потери, а моджахеды, прекрасно знавшие местность, мелкими группами выходили из-под удара и отрывались от преследования.

Начиная с 1981 г. командование ОКСВ перешло к проведению операций крупными силами, которые оказались намного результативнее (операция «Кольцо» в Парване, наступательная операция и рейды в Панджшере). Противник нес значительные потери, тем не менее, полностью разгромить отряды моджахедов не удавалось.

В ходе проведения операций в занятых войсками районах создавались органы государственной власти. Однако реальной силой они не обладали. После того как советские или правительственные афганские войска оставляли занятый район, их место вновь занимали уцелевшие мятежники. Они уничтожали партийных активистов и восстанавливали свое влияние в данной местности. В результате к концу 1986 г. сложилось равновесие: правительственные войска, даже поддерживаемые ОКСВ, не могли нанести противнику решительного поражения и заставить его прекратить вооруженную борьбу, а оппозиция, в свою очередь, была неспособна силой свергнуть существующий в стране режим. Стало очевидно, что решить афганскую проблему можно только путем переговоров.

В 1987 г. руководство Кабула предложило оппозиции политику национального примирения. На первых порах она имела успех. Тысячи мятежников прекратили боевые действия. Основные усилия наших войск в этот период были перенесены на охрану и доставку материальных средств, поступавших из Советского Союза. Но оппозиция, почувствовав в политике национального примирения для себя серьезную опасность, активизировала подрывную деятельность. Вновь начались ожесточенные бои. Этому во многом способствовали поставки из-за рубежа новейших образцов вооружения, включая американские переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер».

Вместе с тем провозглашенная политика открыла перспективы для переговоров по урегулированию афганского вопроса. 14 апреля 1988 г. в Женеве были подписаны соглашения о прекращении вмешательства в дела Афганистана извне. В соответствии с ними советские войска в период до 15 февраля 1989 г. были организованно выведены на Родину.

За мужество и отвагу, проявленные на земле Афганистана, 86 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 200 тыс. солдат и офицеров награждено орденами и медалями. Большинство из них – 18–20 летние юноши.

После вывода ОКСВ боевые действия между правительственными войсками и отрядами моджахедов продолжались до 1992 г., когда к власти в Афганистане пришли оппозиционные партии. Однако мир так и не наступил на этой истерзанной войной земле. Вооруженная борьба за власть и сферы влияния разгорелась теперь между партиями и лидерами оппозиции. Переплетаясь с национальными, религиозными, экономическими и другими противоречиями, она носила ожесточенный и непримиримый характер. (См. Карта. Военная энциклопедия. Т. 1. С. 309).

Ирано-иракская война (1980–1988 гг.) — военный конфликт между Ираком и Ираном, продолжавшийся с 1980 по1988. В Иране часто употребляется название «Священная оборона», иногда — «Навязанная война», а в Ираке распространено неофициальное наименование конфликта как «Кадисия Саддама» в честь победы, одержанной арабами в битве при Кадисии во время завоевания Персии.

Война началась 22 сентября 1980 года вторжением иракской армии в иранскую провинцию Хузестан. Первоначальное успешное продвижение иракской армии, однако, вскоре натолкнулось на упорное сопротивление и было остановлено. К лету 1982 года Иран вернул оккупированные Ираком территории, после чего стороны начали войну на истощение. Перемирие, окончившее войну, было подписано 20 августа 1988 года и восстановило довоенную ситуацию.

По продолжительности, задействованным ресурсам и человеческим жертвам ирано-иракская война является одним из крупнейших военных конфликтов после Второй мировой войны. В ходе войны активно применялось химическое оружие.

«Танкерная война». Затяжной характер ирано-иракской войны позволил говорить о ней как о войне «забытой», но только до тех пор, пока вооруженная борьба велась главным образом на сухопутном фронте. Распространение весной 1984 г. войны на море из района северной части Персидского залива на весь залив, возрастание ее интенсивности и направленность против международного судоходства и интересов третьих стран, а также угроза, созданная стратегическим коммуникациям, проходящим через Ормузский пролив, не только вывели ее из рамок «забытой войны», но и привели к интернационализации конфликта, развертыванию и применению в зоне Персидского залива группировок ВМС неприбрежных государств.

Началом «танкерной войны» принято считать 25 апреля 1984 г., когда иракской ракетой «Экзосет» АМ-39 был поражен саудовский супертанкер «Сафина-аль-Араб» водоизмещением 357 тыс. тонн. На судне возник пожар, в море было разлито до 10 тыс. тонн нефти, а ущерб составил 20 млн. долларов. Масштабы и значение «танкерной войны» характеризует тот факт, что за восемь лет ирано-иракской войны нападениям подверглось 546 крупных судов торгового флота, а общее водоизмещение получивших повреждения судов превысило 30 млн. тонн. Приоритетными целями для ударов были танкеры – 76% атакованных судов, отсюда и название «танкерная война». При этом боевые корабли применяли в основном ракетное оружие, а также артиллерию; авиация использовала противокорабельные ракеты и авиационные бомбы. По данным страховой компании Ллойда, в результате военных действий на море погибло 420 гражданских моряков, в том числе 94 человека в 1988 году.

Военное противостояние в зоне Персидского залива в 1987 – 1988 гг., помимо ирано-иракского конфликта, развивалось главным образом по линии обострения американо-иранских отношений. Проявлением этого противостояния стала борьба на морских коммуникациях («танкерная война»), в которой силы США и Ирана выступили с прямо противоположными целями – соответственно, защиты и нарушения морских перевозок. В защите судоходства в Персидском заливе в эти годы приняли участие также ВМС пяти европейских стран НАТО – Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов и Бельгии.

Обстрелы и досмотры судов под советскими флагами стали причиной направления в Персидский залив отряда боевых кораблей (4 корабля) из состава развернутой еще в начале 70-х гг. в Индийском океане 8-й оперативной эскадры ВМФ СССР, входившей в подчинение Тихоокеанского флота.

С сентября 1986 г. корабли эскадры начали осуществлять в Заливе проводку советских и некоторых зафрахтованных судов.

С 1987 по 1988 г. корабли эскадры в Персидском и Оманском заливах в 178 конвоях без потерь и повреждений провели 374 торговых судна.

Итоги войны. К лету 1988 г. участники войны окончательно зашли в политический, экономический и военный тупик и были вынуждены сесть за стол переговоров. 20 августа 1988 г. боевые действия прекратились. Война не выявила победителя. Стороны потеряли более полутора миллионов человек. Материальные потери исчисляются сотнями миллиардов долларов.

Война в зоне Персидского залива (1991 г.). В ночь на 2 августа 1990 г. иракские войска вторглись в Кувейт. Основными причинами были давние территориальные претензии, обвинения в незаконной добыче нефти и снижении цен на нее на мировом рынке. За одни сутки войска агрессора разбили малочисленную кувейтскую армию и оккупировали страну. Требования Совета Безопасности ООН о незамедлительном выводе войск из Кувейта были Ираком отвергнуты.

6 августа 1990 г. правительство США приняло решение о стратегическом развертывании контингента своих вооруженных сил в зоне Персидского залива. Одновременно США приступили к формированию антииракской коалиции и созданию многонациональных сил (МНС).

План, разработанный американским командованием, предусматривал проведение двух операций: «Щит пустыни» – заблаговременная межтеатровая переброска войск и создание ударной группировки в районе кризиса и «Буря в пустыне» – ведение непосредственных боевых действий по разгрому иракских вооруженных сил.

В ходе операции «Щит пустыни» за 5,5 месяца в район Персидского залива по воздуху и морем были переброшены сотни тысяч человек, гигантские объемы материальных средств. К середине января 1991 г. сосредоточение группировки МНС закончилось. В ее составе насчитывалось: 16 корпусов (до 800 тыс. человек), 5450 танков, 4200 орудий и минометов, около 2500 боевых самолетов, 1680 вертолетов, 175 боевых кораблей. До 80% этих сил и средств составляли американские войска.

Военно-политическое руководство Ирака, в свою очередь, провело ряд мероприятий по повышению боевых возможностей своих войск. Их суть сводилась к созданию на юге страны и в Кувейте мощной оборонительной группировки, для чего из западных и центральных районов Ирака были переброшены крупные массы войск. Кроме того, осуществлялась большая работа по инженерному оборудованию района предстоявших боевых действий, маскировке объектов, построению полос обороны и созданию ложных районов расположения войск. По состоянию на 16 января 1991 г. в составе южной группировки вооруженных сил Ирака насчитывалось: более 40 дивизий (свыше 500 тыс. человек), 4160 танков, 5300 орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов. Ее действия должны были поддержать свыше 760 боевых самолетов, до 150 вертолетов и весь наличный состав ВМС Ирака (13 кораблей и 45 катеров).

Операция «Буря в пустыне», как вторая часть общего плана, продолжалась с 17 января по 28 февраля 1991 г. Она включала два этапа: первый – воздушная наступательная операция (17 января – 23 февраля); второй – наступательная операция сухопутной группировки сил МНС (24 –28 февраля).

Боевые действия начались 17 января нанесением ударов крылатыми ракетами «Томахок» по объектам системы управления Ирака, аэродромам и позициям средств ПВО. Последующими налетами авиации МНС были выведены из строя объекты военно-экономического потенциала противника и важнейшие узлы коммуникаций страны, уничтожены средства ракетного нападения. Удары наносились также по позициям первого эшелона и ближайшим резервам иракской армии. В результате многодневных бомбардировок боевые возможности и моральный дух иракских войск резко снизились.

Одновременно велась подготовка наступательной операции сухопутных сил, имевшей кодовое название «Меч пустыни». Ее замыслом предусматривалось главный удар нанести в центре силами 7-го армейского корпуса и 18-го воздушно-десантного корпуса (США), окружить и отсечь южную группировку иракских войск в Кувейте. Вспомогательные удары наносились на приморском направлении в целях овладения столицей Кувейта и на левом крыле фронта в целях прикрыть основные силы от удара во фланг.

Наступление наземной группировки МНС началось 24 февраля. Действия коалиционных сил были успешными по всему фронту. На приморском направлении соединения морской пехоты США во взаимодействии с арабскими войсками вклинились в оборону противника на глубину до 40–50 км и создали угрозу окружения иракской группировки, оборонявшейся в юго-восточной части Кувейта. На центральном направлении соединения 7-го армейского корпуса (США), не встречая серьезного сопротивления, продвинулись вперед на 30–40 км. На левом фланге 6-я бронетанковая дивизия (Франция) стремительным ударом захватила аэродром Эс-Сальман, взяв в плен до 2,5 тыс. солдат и офицеров противника.

Разрозненные оборонительные действия иракских войск носили очаговый характер. Попытки командования провести контратаки и контрудар были сорваны авиацией МНС. Понеся значительные потери, иракские соединения начали отход.

В последующие дни многонациональные силы продолжали наступление в целях завершения окружения и разгрома войск противника. В ночь на 28 февраля главные силы южной группировки вооруженных сил Ирака были полностью изолированы и рассечены. Утром 28 февраля боевые действия в зоне Персидского залива прекратились на ультимативных для Ирака условиях. Кувейт был освобожден.

В ходе боевых действий ВС Ирака потеряли убитыми, ранеными и пленными до 60 тыс. человек, 358 самолетов, около 3000 танков, 5 боевых кораблей, большое количество другой техники и вооружения. Кроме того, был нанесен тяжелый урон военному и экономическому потенциалу страны.

МНС понесли следующие потери: личного состава – около 1000 человек, боевых самолетов – 69, вертолетов – 28, танков – 15.

Война в зоне Персидского залива не имеет аналогов в современной истории и не подходит под известные стандарты локальных войн. Она носила коалиционный характер и по количеству стран-участниц далеко выходила из региональных границ. Главным же итогом стал полный разгром противника и достижение целей войны в короткие сроки и при минимальных потерях.

В ходе многочисленных локальных войн военное искусство получило дальнейшее развитие под влиянием многих факторов: организация вооруженных сил (регулярная армия или партизанские формирования); техническая оснащенность; уровень обученности и морального духа войск; физико-географические условия театра военных действий и др. В зависимости от степени их влияния, боевые действия в локальных войнах велись либо «классическими» способами, когда использовались крупные массы войск и существовала сплошная линия фронта (война в Корее, ирано-иракская война, арабо-израильские войны, индо-пакистанский конфликт, война в зоне Персидского залива), либо «специальными», когда боевые действия велись в основном тактическими подразделениями при очаговом характере борьбы (Южный Вьетнам, Афганистан). Военное искусство в каждой войне имело свои особенности.

3. Особенности боевого применения противоборствующих войск в локальных войнах и в вооруженных конфликтах второй половины ХХ в.

В войне в Корее обе стороны применяли формы и способы боевых действий, выработанные ещё в период Второй мировой войны.

В наступление американские войска переходили, как правило, при значительном превосходстве в силах и средствах. Атака начиналась после огневой подготовки, проводившейся на всю глубину обороны противника. Прорыв главной полосы осуществлялся пехотными дивизиями, которые строили свой боевой порядок в 2–3 эшелона. Развитие прорыва в глубину возлагалось на бронетанковые дивизии. Темпы наступления составляли при прорыве обороны 2–3 км в сутки, при преследовании – до 10–17 км в сутки. Преследование осуществлялось передовыми отрядами, выделенными от каждой дивизии. Из-за горного рельефа местности наступление велось по отдельным, наиболее доступным направлениям. Для содействия войскам, наступавшим с фронта, в глубине обороны противника высаживались воздушные десанты, для чего впервые были применены вертолеты. Наступление шло путем последовательного овладения рубежами. Действия ночью не практиковались.

Наступательные операции и бои КНА и КНД отличались решительностью целей, стремительностью, умелым использованием местности. Боевой порядок дивизии строился в 1–2 эшелона. В наступлении соединения не имели примкнутых флангов, разрывы между ними достигали 15–20 км. Наступление вдоль дорог велось лишь частью сил, а главные удары наносились в обход оборонявшейся группировки врага по ее флангам и тылу. В условиях господства в воздухе авиации противника широкое распространение получили ночные действия. Недостаточное количество автотранспортных средств ограничивало возможности войск проводить операции и бои на окружение и уничтожение противника.

Основу обороны американских войск составляли батальонные узлы сопротивления, оборудованные траншеями и ходами сообщения. При их строительстве широко применялись средства механизации и использовались сборно-разборные конструкции. Промежутки между опорными пунктами прикрывались артиллерийским огнем и инженерными заграждениями. Тактические плотности составляли 0,5–1 батальон, до 10 танков, 7–40 орудий и минометов, 1–10 противотанковых орудий на 1 км фронта. Контратаки проводились лишь в светлое время суток после мощной артиллерийской и авиационной подготовки.

Новым в построении обороны КНА и КНД в условиях горной местности было широкое использование туннелей, строительство которых тесно увязывалось с системой траншей и ходов сообщения. Они выдерживали удары 500-килограммовых бомб и служили надежным укрытием для личного состава, техники и огневых средств. Устойчивость обороны значительно повышалась ярусным расположением траншей и системы огня. В среднем в батальонном районе обороны на наиболее важных направлениях оборудовалось до 1 км подземных галерей, до 5 км траншей и 2–3 км ходов сообщения. Так зародилась очаговая туннельная оборона, доказавшая в условиях господства в воздухе вражеской авиации и широкого применения напалма свою высокую устойчивость и живучесть.

Противотанковые средства северокорейцы устанавливали на скатах высот вдоль дорог и долин, эшелонируя их в глубину и создавая своеобразный коридор, в котором прорвавшиеся танки противника уничтожались фланговым огнем. Для борьбы с вражеской авиацией помимо штатных зенитных средств широко использовалось стрелковое оружие подразделений, а также выделялись специальные стрелки – охотники за самолетами. Отличительной чертой оборонительных действий подразделений КНА было ведение постоянного беспокоящего огня по противнику, а также частые контратаки мелких групп пехоты в целях его изнурения и уничтожения.

Важнейшим средством огневого подавления противника, как в наступлении, так и в обороне была артиллерия. Хорошее обеспечение средствами воздушной разведки (по два корректировщика на дивизион) облегчало американским артиллеристам разведку целей и стрельбу на поражение в условиях ограниченной возможности наблюдения.

Танковые подразделения применялись зачастую при прорыве наиболее укрепленных участков обороны в качестве танков непосредственной поддержки пехоты. К огню танков прибегали и для усиления огня артиллерии при стрельбе с закрытых огневых позиций. Танки и САУ наряду с артиллерией эффективно использовались северокорейцами при обороне морского побережья в борьбе с кораблями противника.

В Корее впервые в массовом масштабе действовала реактивная авиация. Поршневые самолеты в конце войны делали вылеты только ночью. Огромное значение в обеспечении боевых действий начали играть вертолеты.

Отличительной особенностью корейской войны стало широкое использование различных зажигательных смесей, особенно напалма. Американцы осуществляли тактику «выжженной земли», подвергая ударам авиации заранее выбранные районы.

Широкое применение в Корее нашел флот. Американские ВМС поддерживали сухопутные войска при действиях на приморских направлениях, проводили десантные операции, устраивали блокады и обстреливали побережье и базы противника, эвакуировали прижатые к морю свои группировки, занимались воинскими перевозками.

В ходе войны во Вьетнаме на военное искусство американских войск особое влияние оказывали физико-географические условия местности (джунгли, рисовые поля), влажный и жаркий климат и партизанские способы борьбы патриотов Южного Вьетнама.

Наступательные действия американцев зачастую носили поисково-карательный характер. В зависимости от поставленных задач они имели целью: вытеснение партизан из определенных районов и удержание их под своим контролем; обнаружение и уничтожение отрядов Народного фронта освобождения и районов их базирования; изоляцию района боев от притока сил извне. Боевые действия велись одновременно или последовательно в различных районах страны. В наступательных операциях американское командование широко применяло такие виды маневра, как «окружение», «кольцо», «молот и наковальня», «двойной скачок», «когти», «линия». Их особенностью являлось широкое использование вертолетов, что повышало мобильность войск и способствовало внезапности нанесения ударов.

Наступление начиналось, как правило, после интенсивной огневой подготовки и велось по сходящимся направлениям. Подразделения действовали обычно в составе батальонных ударных групп, впереди которых шли разведывательные дозоры. Боевой порядок батальона был одноэшелонным, что позволяло максимально использовать имеющиеся силы и средства. Роты строили боевой порядок в один-два эшелона, которые имели форму квадрата с взводами по углам. Дистанция между эшелонами составляла до 50 м, что обеспечивало зрительную и огневую связь между ними. Взвод имел два отделения в первом и одно во втором эшелоне. Отделение продвигалось группами по 2–4 человека или цепью. Это давало возможность взводу прочесывать местность по фронту до 500 м. Темп продвижения в джунглях не превышал 400 м/ч.

Для борьбы с партизанами в целях уничтожения растительного покрова джунглей американское командование широко использовало химическое оружие, дефолианты и гербициды, которые распылялись авиацией.

Под ударами патриотических сил американские войска в целях удержания важных объектов вынуждены были вести оборонительные действия. Оборона строилась путем создания опорных пунктов и узлов сопротивления, расположенных на господствующих высотах, пересечениях дорог, в крупных населенных пунктах. Они занимались постоянными гарнизонами и были подготовлены в инженерном отношении к круговой обороне. Система огня тесно увязывалась с естественными препятствиями и минно-взрывными заграждениями. Основу опорных пунктов составляли боевые посты, соединенные между собой ходами сообщения. В центре располагались командный пункт, узел связи, медпункт, склады боеприпасов, продовольствия и запасы воды. Здесь же оборудовались огневые позиции артиллерии и вертолетная площадка. В качестве подвижных и неподвижных огневых точек применялись танки и бронетранспортеры. Снайперы действовали попарно: один наблюдал за полем боя, а другой поражал обнаруженные цели.

Наступательные действия патриотов Южного Вьетнама характеризовались высокой активностью, стремительностью, тщательной подготовкой. Для взятия объектов противника привлекались силы в составе рота–батальон, которые скрытно просачивались через боевые порядки неприятеля и занимали исходные рубежи. Атака начиналась преимущественно ночью после 3–5-минутной огневой подготовки или без нее. Особое внимание уделялось достижению внезапности и быстрому выходу из боя в случае неудачи. После взятия объекта отряд немедленно уходил, иногда рассыпаясь при этом на мелкие группы. Высокая мобильность, прекрасное знание местности, хорошо поставленная разведка позволяли партизанам сохранять свою живучесть и владеть инициативой.

Оборонительные действия вьетнамские патриоты вели при отражении поисково-карательных операций войск США. Их особенностью было создание в районах обороны подземных комплексов для защиты личного состава от ударов американской авиации. Укрытия и хранилища, связанные траншеями и подземными ходами сообщения, строились на глубине нескольких метров. Входы и вентиляционные отверстия тщательно маскировались. На поверхности располагались огневые точки, связанные с системой подземных сооружений. Вокруг них находились инженерные заграждения. Специальные туннели выводились за пределы района обороны и имели выходы в зарослях, оврагах и даже под водой. Они также позволяли осуществлять скрытый маневр силами. В таких районах можно было разместить несколько сотен человек. Ведение обороны характеризовалось упорством и частыми контратаками небольшими силами.

Наряду с наступательными и оборонительными действиями в тактике южновьетнамских патриотов применялись и партизанские способы, которые являлись основными в борьбе с чужеземными захватчиками. К ним относились: засады, налеты, рейды в тыл противника, минирование местности и устройство заграждений. Особое распространение получило использование различного рода мин-сюрпризов (замаскированных под кокосовый орех, кусок бамбука и т. п.), оборудование «волчьих ям» и окопов-ловушек с острыми кольями из бамбука на дне, применение луков-самострелов с отравленными стрелами, шипов и колючек, смазанных ядом, и других средств.

Таким образом, командование патриотических сил Южного Вьетнама, провозгласив «народную войну» и навязав противнику в специфических условиях театра собственную тактику, вынудило его отказаться от активных наступательных действий, перейти к обороне, а затем бесславно закончить эту войну.

В индо-пакистанском конфликте стороны использовали регулярные вооруженные силы, делая основной упор на ударную мощь танковых частей, широко используя охваты и обходы.

Пакистанские войска стремились прорвать оборону индийских войск на западном участке фронта, перейдя к жесткой позиционной обороне на восточном участке (Восточный Пакистан). При этом попытки использовать пехотные бригады, набранные из уроженцев штата Джамму и Кашмир и предназначенные для ведения разведывательно-диверсионных действий, против регулярной индийской армии не дали результатов из-за отсутствия у ополченцев жесткой дисциплины.

Индийские войска умело сочетали позиционную оборону на западном участке фронта, нанося большие потери пакистанским бронетанковым частям, с решительным наступлением, охватом, а затем окружением группировки пакистанских войск в Восточной Бенгалии. Характерной особенностью их действий было умелое взаимодействие с бенгальскими повстанцами.

Действия индийских ВМС отличались решительным характером по осуществлению блокады пакистанского побережья и нанесением ударов по пакистанскому флоту с использованием ракетных катеров советского производства.

Индо-пакистанский конфликт оказал сильное влияние на мировое военное кораблестроение – с этого времени и на Западе стали уделять повышенное внимание разработке и строительству ракетных катеров различных типов.

В локальных войнах на Ближнем Востоке противоборствующие стороны использовали регулярные вооруженные силы, оснащенные самым современным оружием и техникой. Боевые действия велись «классическими» способами в условиях четко обозначенной линии фронта.

В наступлении боевые порядки строились, как правило, в два эшелона, при этом танки выделялись в состав первого эшелона. Особенностью стало создание в израильских бригадах батальонных тактических групп (танковый батальон, мотопехотная рота, батарея самоходных орудий, батарея ПТУРС на бронетранспортерах), а в пехотных батальонах Египта и Сирии – штурмовых групп (пехотная рота, танковая рота, взвод противотанковых орудий, взвод ПТУРС, саперный взвод с инженерной техникой).

Прорыв обороны осуществлялся нанесением фронтальных ударов в сочетании с широким маневром и обходом опорных пунктов противника для атаки их с флангов и тыла. Для этого привлекались группы танков численностью до роты, усиленные подразделениями мотопехоты и ПТУРС на бронетранспортерах. Отличительной чертой наступательных действий израильтян в Ливане летом 1982 г. стали переброски пехотных подразделений в тыл обороняющихся на вертолетах.

Наступление в глубине характеризовалось действиями днем и ночью, по отдельным направлениям, стремительными рейдами передовых и обходящих отрядов, применением воздушных десантов и диверсионно-разведывательных групп. Подразделения часто наступали в предбоевых порядках. Контрудары и выдвижение резервов противника из глубины срывались налетами авиации, а контратаки отражались огнем с выгодного рубежа.

Особенности обороны в арабо-израильских войнах обусловливались горно-пустынной местностью. Соединения и части армий Египта и Сирии вели позиционную оборону, сосредоточивая основные усилия на жестком удержании важных районов и господствующих высот. Главные силы выделялись в состав первого эшелона. Огневое поражение наносилось противнику в основном перед передним краем.

Израильские войска вели маневренную оборону, полагая возможным временную потерю части территории. Главные силы находились во втором эшелоне. Огневое поражение противника планировалось осуществлять как перед передним краем, так и в глубине своей обороны. Основой обороны служили взводные и ротные опорные пункты. Подступы к переднему краю прикрывались сплошными инженерными заграждениями. На удалении 15–18 км от переднего края находился «рубеж конечного отвода войск», на котором планировался переход к жесткой позиционной обороне. Этот рубеж оборудовался опорными пунктами, траншеями, окопами для танков и БМП, огневыми позициями артиллерии. В ходе боевых действий на него должны были отойти войска с переднего края и выдвинуться резервы из глубины для последующего нанесения мощного контрудара.

Огневое поражение осуществлялось комплексным применением всех видов оружия в сочетании с ударами авиации и огнем минно-взрывных заграждений. Широкое распространение получили огневые мешки, огневые засады и противотанковые заслоны.

Ключевое значение для обороняющихся имела борьба с атакующими танками противника. Как показал боевой опыт, наиболее эффективным оказался огонь ПТУРС, которые пробивали броню всех типов танков. В 1973 г. израильтяне впервые в истории применили вертолеты огневой поддержки, оснащенные ПТУРС. Действуя из засад, они наносили ощутимые удары по арабским войскам. Так, 14 октября 1973 г. в районе Суэцкого канала 18 израильских вертолетов практически полностью уничтожили египетскую танковую бригаду.

Для борьбы с танками стали широко применяться авиационные управляемые ракеты класса «воздух – земля», а также кумулятивные противотанковые бомбы типа «Роккай», сбрасываемые с самолетов. В египетской армии хорошо себя зарекомендовали «охотники за танками», вооруженные ручными противотанковыми гранатометами. Располагаясь группами по 2–3 человека на удалении 3–4 км от своего переднего края, они огнем срывали выдвижение танков и бронетранспортеров противника.

Одной из особенностей обороны стало проведение коротких контратак с ограниченными целями. Их суть заключалась в том, чтобы сбить темпы наступления противника, заставить его совершать маневр силами и средствами с одного направления на другое и тем самым выиграть время.

Результаты боевых действий достигались совместными усилиями всех видов вооруженных сил и родов войск. Важнейшую роль в арабо-израильских войнах играла авиация, а в 1967 г. завоевание израильской авиацией господства в воздухе уже в первые часы войны предопределило ее ход и результаты. Удары наносились не только по аэродромам, но и по радиолокационным станциям противника в целях «ослепить» его системы ПВО. Авиация применяла авиабомбы различных видов (фугасные, бетонобойные, шариковые, осколочные и телеуправляемые).

Война 1973 г. свидетельствует о возрастании роли войск противовоздушной обороны. В этой войне ВВС обеих сторон оказались не в состоянии прорвать ПВО противника. При этом основным средством борьбы с воздушными целями стали зенитные ракеты.

Решающую роль во всех войнах на Ближнем Востоке играли сухопутные войска. Основным огневым средством поддержки пехоты по-прежнему оставалась артиллерия. Практика показала высокую эффективность в условиях данного ТВД самоходной артиллерии, мобильность которой затрудняла противнику ее обнаружение и поражение.

Танки являлись главной ударной силой армий, как арабских стран, так и Израиля. Их использовали небольшими группами (по 5–10 машин) для просачивания сквозь боевые порядки противника, наступления «веером» и воздействия на его объекты в глубине.

Особенности боевых действий советских войск в Афганистане в 1979–1989 гг. определялись главным образом природными и климатическими условиями региона, тактикой моджахедов и решаемыми задачами.

Формирования афганской оппозиции комплектовались в основном по национальному и родовому принципу. Низшим тактическим звеном были группы в составе от 10 до 50 человек, которые объединялись в отряды численностью до 150–200 боевиков. Многие из них получали военную подготовку в специальных учебных центрах Ирана и Пакистана. На вооружении мятежников имелось стрелковое оружие, гранатометы, безоткатные орудия, минометы, новейшие зенитные средства, а также противопехотные и противотанковые мины. Располагались моджахеды группами в пещерах, палатках, землянках, иногда в домах местных жителей. Нередко сами жители кишлака являлись боевиками. Непосредственное управление деятельностью отрядов оппозиции вели исламские комитеты, а общее руководство осуществлялось из-за границы.

В основе тактики мятежников лежали партизанские способы борьбы. Они включали: засады, налеты, обстрелы, акты диверсий и террора, срыв перевозок на основных магистралях страны, проводку караванов с оружием и боеприпасами из-за границы. Особое место в партизанской тактике оппозиции занимала минная война. Зачастую она велась на дорогах, на подступах к населенным пунктам и местам дислокации отрядов моджахедов. Этот способ был весьма эффективен. Так, свыше половины от общего количества выведенной из строя техники ОКСВ подорвалось на вражеских минах. Наряду с партизанскими методами иногда оппозиция вела наступательные или оборонительные бои.

Характерными особенностями в действиях моджахедов являлись: использование небольших по численности мобильных групп (отрядов); уклонение от прямых столкновений с превосходящими силами правительственных войск; отказ от позиционной борьбы; тщательная подготовка боя (акции); хорошо организованные разведка (привлечение агентуры, местного населения, в том числе детей) и оповещение (с помощью радиостанций, костров, дымов, зеркал и др.); применение дезинформации, обмана, хитрости; обеспечение скрытности и внезапности ударов; умелое использование местности, а также темного времени суток и неблагоприятных погодных условий; стремление к достижению перед боем численного превосходства в силах и средствах; скоротечность боевых действий и быстрый уход после их окончания; осуществление твердого руководства отрядами; использование новых средств вооруженной борьбы. В целом тактика действий моджахедов была достаточно эффективна. Советским войскам противостоял хорошо подготовленный и умелый противник.

В течение всего времени нахождения ОКСВ в Афганистане советскому командованию приходилось решать различные задачи. К основным из них относились: разгром вооруженных формирований оппозиции, их базовых районов и складов; расширение и укрепление государственной власти в районах; воспрещение проникновения караванов с оружием и отрядов мятежников из-за рубежа; охрана и оборона военных и народнохозяйственных объектов, коммуникаций, аэродромов и воинских гарнизонов; проводка транспортных колонн с грузами. Причем для решения двух последних задач привлекалось до 70 % наличных сил и средств ОКСВ.

В целях снижения военной активности оппозиции советские и правительственные афганские войска проводили боевые операции. По способам действий они делились на следующие: блокирование и прочесывание района; одновременное или последовательное нанесение ударов по формированиям оппозиции, расположенным на различной глубине; засады; налеты; минирование местности; рейдовые и обходящие действия; штурмовые действия (уничтожение противника в пещерах, кяризах, подготовленных к обороне кишлаках и крепостях); поисково-разведывательные действия; применение тактических воздушных десантов; поражение огнем артиллерии точно разведанных объектов мятежников; самостоятельные действия авиации.

Широкое распространение получила практика организации засад, которые применялись главным образом в целях воспрещения пополнения отрядов моджахедов оружием и боеприпасами с территории Ирана и Пакистана. В засаду обычно выделялся усиленный взвод (рота). Особенностью было создание из штатной техники броне группы, которая находилась в 8–12 километрах от места засады. С завязкой боя она стремительно выдвигалась к своему подразделению и поддерживала его огнем бортового оружия. Успех действий обеспечивался изобретательностью в организации засады, эффективной разведкой противника, соблюдением скрытности выдвижения и тщательной маскировкой на местности, умелым созданием огневого мешка в сочетании с применением мин, четким взаимодействием с броне группой и вертолетами, выдержкой, смелостью и инициативой личного состава.

В целом опыт боевых действий частей и подразделений ОКСВ в Афганистане подтвердил необходимость выбора сил, средств и способов ведения вооруженной борьбы, а также специальной и профессиональной подготовки солдат и офицеров в соответствии с характером решаемых задач, тактикой противника и условиями местности.

В ирано-иракской войне обе стороны вели боевые действия «классическими» способами. В то же время свою роль играл фактор религиозного фанатизма. Иракские войска сочетали наступательные действия с маневренной обороной, широко и умело применяли танковые части и авиацию. Иранское командование стремилось использовать фактор религиозного фанатизма и соответственно придерживалось тактики «людских волн», что приводило к большим потерям.

В заключительный период войны стороны широко применяли химическое оружие. Характерной особенностью этой войны явились действия ВМС сторон на морских коммуникациях («танкерная война»), что обусловило решение ряда ведущих стран направить в Персидский залив отряды кораблей, чтобы обеспечить проводку морских конвоев. Высокую эффективность, как и в англо-аргентинском конфликте (1982 г.), показали противокорабельные ракеты французского производства «Экзосет».

Еще одной особенностью войны стали авиационно-ракетные удары по объектам глубокого тыла сторон («война городов»).

Война в зоне Персидского залива стала крупным шагом в развитии военного искусства. При подготовке и в ходе ведения боевых действий у каждой из противоборствующих сторон имелись свои особенности.

Иракское командование основной упор сделало на оборонительные действия. При построении обороны большая часть имевшихся сил и средств выделялась для удержания тактической зоны обороны, которая включала две полосы. Главная полоса имела глубину до 15–30 км и занималась дивизиями первого эшелона армейских корпусов. Дивизии обороняли полосы по фронту до 40 км и имели боевой порядок в два-три эшелона. При этом мотопехотные и бронетанковые бригады располагались в глубине. Артиллерия использовалась децентрализованно с плотностью 5–14 орудий и минометов на 1 км фронта.

Передний край главной полосы обороны проходил в 10–20 км от государственной границы, что обеспечивало защиту личного состава от огня артиллерии противника. В полосе обеспечения оборудовались отдельные опорные пункты, позволявшие вести маневренную оборону. В главной полосе создавалось 5–6 позиций глубиной до 2–3 км каждая. На позициях было отрыто по 2–4 линии прерывистых траншей. Основу каждой позиции составляли батальонные районы обороны, включавшие ротные опорные пункты размером 1000–1300 м по фронту и 1000–1200 м в глубину. Взводные опорные пункты были 400–600 м по фронту и до 300 м в глубину. Отделения обороняли позиции на фронте 120–200 м. Расположение опорных пунктов позволяло создавать из них огневые мешки. Оборудовалось также большое количество ложных объектов. Перед передним краем насыпались земляные валы высотой 2,5–3,5 м, шириной до 4 м и протяженностью 800–1000 м, которые использовались для скрытого фронтального маневра силами и средствами, а также для ведения огня из танков и БМП со специально оборудованных площадок.

Новым стало заполнение противотанковых рвов напалмом или нефтью, которая подавалась по специальным заглубленным нефтепроводам. Поджог нефти должен был создать стену огня на пути наступавших войск высотой 20–40 м и густое задымление местности.

Заслуживает внимания опыт иракского командования по маскировке войск. Для этого использовались тысячи надувных и каркасных макетов танков, БМП, пусковые установки ракет и других объектов. Все они имели соответствующие демаскирующие радиолокационные и тепловые признаки и позволяли сохранить от поражения авиацией МНС реальную боевую технику. В целом иракской армией была построена мощная, глубокоэшелонированная, траншейная, насыщенная инженерными заграждениями оборона, прорыв которой потребовал бы значительных усилий сухопутной группировки МНС.

Американское командование при планировании наступательной операции учло все особенности обороны противника. Получение достоверной информации обеспечивалось комплексным применением сил и средств разведки. При этом основную роль сыграли технические средства. Так, на долю космической, радиолокационной, радио- и радиотехнической разведки пришлось до 90% от всей добытой информации.

Важнейшей особенностью войны стало первое применение на практике американской концепции «воздушно-наземной операции».

Внезапность начала боевых действий была достигнута благодаря умело проведенной дезинформации противника, для чего активно использовались средства массовой информации. В целях скрытия направления главного удара проводились демонстративные действия, имитация перебросок и сосредоточение войск в ложных районах, ведение переговоров в ложных радиосетях. Направления главных ударов были выбраны в обход подготовленных районов обороны иракских войск.

Особенностью наступательной группировки сухопутных войск МНС было выделение в состав первого эшелона около 80% сил и средств. Боевые порядки строились, как правило, в один эшелон, что обеспечивало нанесение мощного первоначального удара и преодоление тактической зоны обороны противника в высоких темпах. Новым элементом боевого порядка дивизии США стали воздушно-штурмовые тактические группы силой до роты каждая. Они высаживались с вертолетов в тылу противника на глубине 5–15 км и своими действиями создавали благоприятные условия войскам, наступавшим с фронта. Подобный «вертикальный охват» был весьма успешным. Следует отметить высокую насыщенность сухопутной группировки многонациональных сил армейской авиацией, в том числе противотанковыми вертолетами.

Отличительной чертой наземной фазы операции стало широкое применение воздушных десантов. В период с 24 по 27 февраля командование МНС семь раз высаживало воздушные десанты силой до бригады каждый. Этим было подтверждено, что основным способом разгрома противника является глубокий охват его группировки по земле и воздуху в сочетании с надежным огневым поражением. Фронтальное наступление играло вспомогательную роль, фактически закрепляя успех, достигнутый действиями «воздушного эшелона».

В войне в Персидском заливе впервые в массовом масштабе было применено высокоточное оружие (ВТО), эффективность которого достигала 90%. Таким образом, ВТО становится основным средством вооруженной борьбы.

Особенностью операции «Буря в пустыне» стало комплексное применение различных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В интересах подавления системы ПВО Ирака и дезорганизации управления его войсками в составе МНС имелось более 100 самолетов – постановщиков помех, 30 вертолетов РЭБ и 60 наземных станций помех. В результате их применения управление иракской армией было нарушено во всех звеньях. Была даже сорвана правительственная связь, в том числе выведена из строя спецлиния президента Ирака. В связи с этим можно сделать вывод, что в настоящее время РЭБ из вида боевого обеспечения превращается в разновидность оружия, способного вести либо самостоятельную войну в эфире, либо в сочетании с огневым поражением противника наносить «электронно-огневой удар».

4. Развитие средств вооруженной борьбы, особенности тактики противоборствующих войск в локальных войнах и в вооруженных конфликтах второй половины ХХ в.

Во второй половине ХХ века появилось много качественно новых видов оружия и способов его применения. Динамика принятия на вооружение нового образца оружия от войны к войне неизменно ускорялась.

Так, в ходе боевых действий в Корее (1950–1953 гг.) было применено 9 ранее неизвестных видов оружия, во Вьетнамской войне (1959–1975 гг.) уже 25, в арабо-израильских войнах — около 30 и, наконец, в войнах в зоне Персидского залива и в Югославии, США и их союзники использовали более 100 видов оружия и боевых систем, ранее не применявшихся. При этом можно отметить следующие основные результаты развития ВВТ различных видов и родов войск.

Сухопутные войска

После 2 мировой войны на вооружение мотострелковых частей и подразделений поступили плавающие бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Они являются не только транспортным, но и боевым средством мотострелковых и воздушно-десантных подразделений, имеют противотанковое и противопехотное оружие и могут успешно вести боевые действия в любой обстановке.

Основными направлениями развития стрелкового оружия были унификация, уменьшение веса, увеличение скорострельности и повышение точности стрельбы.

Развитие танков шло по пути увеличения их огневой мощи, броневой защиты и маневренности. Стабилизация пушки повысила эффективность огня на ходу. Установка приборов ночного видения облегчила вождение и стрельбу ночью. Специальное оборудование танка надежно защищает экипаж при действии на зараженной отравляющими веществами местности, позволяет преодолевать водные преграды. В целом, современный танк является достаточно совершенной боевой машиной, способной к стремительным боевым действиям в условиях применения как обычного, так и ядерного оружия.

С середины 50-х годов в военных конфликтах стали широко использоваться новые средства борьбы с танками — противотанковые управляемые реактивные снаряды (ПТУРС), которые обеспечивают высокую вероятность поражения бронетанковой техники.

Развитие артиллерии шло по пути возрастания бронепробиваемости, дальности и точности стрельбы, повышения ее маневренности. После второй мировой войны в наиболее развитых армиях мира появились ракеты различного назначения. В арабо-израильских войнах впервые были применены тактические и оперативно-тактические ракеты для уничтожения особо важных целей. Во всех рассматриваемых военных конфликтах широко использовались реактивные системы залпового огня (РСЗО ).

Инженерные войска начали оснащаться высокопроизводительными путепрокладчиками, машинами для расчистки завалов, мостоукладчиками, плавающими машинами для переправы танков и артиллерии. Войска получили минные раскладчики и заградители, комплекты для установки противотанковых мин с вертолетов, новые минные тралы, что позволило механизировать установку мин и проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях. Новая инженерная техника позволила обеспечивать высокие темпы наступления и создавать устойчивую оборону в короткие сроки.

На вооружение войск связи начали поступать новые радиостанции с увеличенной дальностью связи, командно-штабные машины, обеспечивающие устойчивое управление подчиненными подразделениями на месте и в движении.

Военно-воздушные силы

Начиная с войны во Вьетнаме, революционные изменения произошли в развитии средств воздушного нападения.

Это обусловлено тем, что применение средств воздушного (а в перспективе и космического) нападения позволяет, во-первых, достичь внезапности действия. Например, КР, летящие со скоростью, близкой к скорости звука — 1000 км/ч , достигают объекта удара за несколько минут, для преодоления такого же расстояния сухопутной группировке необходимы дни (недели, месяцы), а в условиях позиционной обороны это время затягивается на неопределенный срок. Во-вторых, применение средств воздушного нападения позволяет обеспечить оперативное массирование сил нападающей группировки на необходимом направлении в нужное время и, тем самым, изменить соотношение сил в свою пользу уже в начале войны.

В войне в Корее впервые была применена сверхзвуковая авиация, а в войне во Вьетнаме начали широко применяться средства РЭБ, размещенные на борту самолета, управляемые авиационные бомбы и ракеты, которые относятся к классу ВТО.

Помимо увеличения скорости, увеличилась дальность полета и практический потолок самолета. Например, у современного бомбардировщика максимальная дальность полета составляет до 18 тыс. км, а практический потолок — до 16 км , у истребителя соответственно — 8 тыс. км и 15 км.