Федеральное казенное профессиональное

образовательное учреждение № 288 ФСИН России

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФКП ОУ № 288

_________________ А. А. Сальников

«___» _________ 2023 г.

Методическая разработка урока

«День воинской славы 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

(1943 год)»

Автор-составитель:

Сваровский Андрей Сергеевич

Томск – 2023 г.

Аннотация

Данная методическая разработка урока представляет собой разработку воспитательного мероприятия, посвященного изучению дней воинской славы России установленных Федеральным законом № 32–ФЗ от 13.03.95 «О днях воинской славы (победных днях) России» (перечислено 16 дней воинской славы) и новыми изменениями в перечне Памятных дат, которые внёс Федеральный закон от 10 апреля 2009 № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"», вступивший в силу с 1 января 2010 года проводится в целях формирования и воспитания гражданской ответственности, патриотизма, морально-нравственной подготовки учащихся к выполнению конституционного долга, толерантности, правопорядку и уважения к подвигам и самопожертвованию предков.

Мероприятия разной формы позволяют поддерживать интерес к теме методической разработки и продолжить формирование умения учащихся работать с информацией совместно с преподавателем и самостоятельно.

Основной акцент в содержании мероприятия делается на воспитании учащихся историей – как продолжателей традиций предыдущих поколений.

Содержание:

Введение 2 стр.

1. План – конспект проведения воспитательного мероприятия 4 стр.

1.1. Организационный этап 4 стр.

1. 2. Вводная часть 4 стр.1.3.«День воинской славы 9 октября - День разгрома советскими

войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)» 5 стр.

2. Заключительная часть 16 стр.

3. Заключение 16 стр.

Введение

Актуальность темы методической разработки.

Востребованность методической разработки урока заключается в том, что в настоящее время основной упор в процессе обучения и воспитания учащихся делается на профессиональное самоопределение и выбор дальнейшего пути. Одним из ключевых моментов в таком подходе является воспитание учащихся.

История России полна героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена подчас драматическими событиями, представлена удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатый материал для реализации высоких целей гражданского и патриотического воспитания учащихся, которое столь актуально сегодня.

Воспитывать историей - значит сохранять и приумножать героическое прошлое и настоящее нашего народа. Многовековой опытсвидетельствует, что чем глубже будешь знать историю с ее героическим прошлым, тем точнее осмыслишь настоящее и свое место в нем.

Цели:

·- Закрепить знания учащихся об исторических событиях, связанных с днями воинской славы России, и их значении для нашей страны.

·Формировать историческое сознание и гражданские качества личности на ярких примерах героического прошлого нашей Родины.

Задачи:

·Патриотическое воспитание учащихся.

·Подготовка учащихся к выполнению конституционного долга по защите Отечества.

·Развитие внимания, логического мышления и коммуникативных способностей учащихся.

Задачи:

Образовательная:

·знакомить обучающихся с историческими событиями, связанными с днями воинской славы России, и их значением для нашей страны.

Воспитательная:

·воспитании учащихся историей – как продолжателей традиций предыдущих поколений.

Развивающая:

·способствовать формированию навыков поиска и анализа информации по заданной теме, навыков публичных выступлений, совместной работы.

Методические основы проведения урока.

При подготовке материалов урока использованы дидактические принципы:

·активной включенности;

·доступности;

·мотивации;

·рефлективности;

·системности;

·открытости содержания.

Для реализации поставленных задач использованы:

Форма организации деятельности обучающихся:

·коллективная;

·индивидуальная.

Методы:

·информационно – иллюстративный;

·словесный;

·наглядно-демонстрационный;

·практический.

Технология:

·личностно-коммуникативная;

·информационная.

Приемы:

·активного слушания и активного восприятия информации;

·публичного выступления.

Оформление и оборудование:

·Компьютер, телевизор.

·Информационный материалы к уроку (иллюстрации по теме урока).

Информационные ресурсы:

·Интернет.

Используемые технологии (методы) при проведении мероприятий:

·информационно коммуникационная;

· технология диалогового взаимодействия;

·наглядно-иллюстративный метод.

I. План – конспект проведения воспитательного мероприятия

«День воинской славы 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)».

Дата проведения: 06.10.2023 г.

Время проведения: 45 минут.

Место проведения: ФКП ОУ № 288 ФСИН России.

Форма проведения: беседа, просмотр презентации с использованием мультимедийных средств.

1.1. Организационный этап

Действия преподавателя Сваровского А. С.:

·чтобы материал был правильно понят и хорошо усвоен, готовит учащихся восприятию лекционного материала.

1.2. Вводная часть

Действия преподавателя Сваровского А. С.:

·вступительное слово, где обращается внимание учащихся на главные моменты изучаемой темы.

1.3. «День воинской славы 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)».

1.3.1. Вступительная часть:

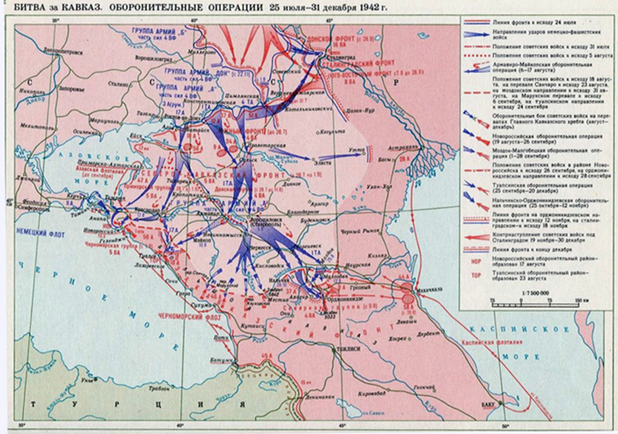

25 июля 1942 года началась Битва за Кавказ, включавшая несколько оборонительных и наступательных операций советских войск в 1942–1943 годах на территории Кубани и Северного Кавказа.

Как все начиналось

К лету 1942 года на южных участках фронта наблюдалась крайне сложная обстановка. Весной провалилось советское наступление под Харьковом, и, естественно, войска фашистов воспользовались этой ситуацией. Гитлеровцы предполагали осуществить захват черноморского побережья и портов, а также нефтеносных районов Грозного и Майкопа.

Враг прорвал фронт между Курском и Харьковом и двинулся к Дону.

Уже 3 июля немцы оказались на окраине Воронежа. 23 июля был захвачен Ростов-на-Дону. Перед немецкими войсками открылась перспектива захватить Сталинград и прорваться в Закавказье к бакинской нефти. Немецкое командование назвало эту наступательную операцию «Синий план».

Данные территории были жизненно необходимы для экономики СССР. После того как Украина оказалась в руках захватчиков, Кубань и Закавказье стали главными закромами зерна и кладовыми стратегического сырья. Главнейшее положение занимала нефть Баку. С потерей этих районов положение Советского Союза становилось бы критическим.

Первый этап сражения

В ходе наступления войскам вермахта удалось захватить часть советских территорий. В оккупации оказались Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элиста, Моздок.

Наиболее активным наступление немецких войск было в июле и августе, а уже в сентябре в районе Малгобека враг был остановлен. В предгорьях Кавказского хребта и у реки Терек значительная часть гитлеровцев была уничтожена. Надежда немцев, что их в этом наступлении поддержит Турция, не оправдалась.

Битва за Кавказ явилась одной из продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.) и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности, на приморских направлениях.

В ее содержание вошли:

- Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция, продолжавшаяся более пяти месяцев;

- Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция;

- Новороссийская десантная операция;

- Краснодарская и Новороссийско-Таманская наступательные операции, длившиеся в общей сложности более девяти месяцев.

В ходе этих операций войска

Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов совместно с частями

внутренних и пограничных войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), во

взаимодействии с силами Черноморского флота, Азовской и Каспийской военных

флотилий в ожесточенных боях и сражениях измотали соединения немецкой группы

армий «А», остановили их наступление и, нанеся им поражение, изгнали из

пределов Кавказа.

Задача — остановить врага, измотать его в оборонительных боях.

В стратегических планах германского руководства захвату Кавказа, где перед войной добывалось до 95% всей нефти в СССР, отводилось важное место. На совещании в Полтаве в июне 1942 г. Гитлер заявил: «Если нам не удастся захватить нефть Майкопа и Грозного, то мы должны будем прекратить войну!» Вот почему, по всей видимости, замысел немецкого командования на советско-германском фронте летом 1942 г. предусматривал нанесение главного удара на кавказском направлении с одновременным наступлением на Сталинград.

Планом операции под кодовым наименованием «Эдельвейс» намечалось окружить и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова и овладеть Северным Кавказом. В дальнейшем предусматривалось одной группой войск обойти Главный Кавказский хребет с запада и овладеть Новороссийском и Туапсе, а другой наступать с востока с целью захвата Грозного и Баку. Одновременно с проведением этого обходного маневра планировалось преодоление хребта в его центральной части по перевалам с выходом в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. С прорывом в Закавказье враг надеялся парализовать базы Черноморского флота, добиться полного господства на Черном море, установить непосредственную связь с турецкой армией и создать тем самым предпосылки для вторжения на Ближний и Средний Восток.

Для решения столь масштабных задач немецкое командование сосредоточило на кавказском направлении группу армий «А» (командующий генерал-фельдмаршал В. Лист) в составе немецких 1-й, 4-й танковых, 17-й и 11-й армий, 3-й румынской армии. Их поддерживали части 4-го воздушного флота. Всего в составе группы армий «А» насчитывалось свыше 170 тыс. человек, 1130 танков, около 4,5 тыс. орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов. На Сталинград в это время была нацелена 6-я армия из состава группы армий «Б».

Эти группировки обладали высокой боеспособностью, находились под впечатлением недавних побед. Многие их соединения участвовали в разгроме советских войск под Харьковом и юго-западнее Воронежа, в июньских боях, продвигаясь к низовьям Дона, с ходу захватили ряд плацдармов на его левом берегу.

Немецкой группе армий «А» противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. В их составе, на первый взгляд, было немало армий — 51-я, 37-я, 12-я, 18-я, 56-я общевойсковые и 4-я воздушная. Однако все эти армии, кроме 51-й, понесли значительные потери в предыдущих боях и насчитывали всего 112 тыс. человек, 120 танков, около 2200 орудий и минометов и 130 самолетов.

Они уступали противнику в людях в 1,5 раза, в орудиях и минометах в 2, в танках более чем в 9 и в авиации почти в 8 раз. К этому необходимо добавить отсутствие устойчивого управления соединениями и частями, которое было нарушено в ходе их поспешного отступления к Дону.

Перед советскими войсками стояла весьма сложная задача остановить врага, измотать его в оборонительных боях и подготовить условия для перехода в наступление. Еще 10–11 июля 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования приказала Южному и Северо-Кавказскому фронтам организовать оборону по р. Дон. Однако выполнение поставленных фронтам задач было затруднено тем, что армии Южного фронта вели напряженные бои с наступавшими крупными силами немцев на ростовском направлении. Ни времени, ни средств подготовить оборону левого берега Дона у них по существу не было.

Управление войсками на кавказском направлении к этому времени так и не удалось восстановить. Кроме этого, пристальное внимание Ставки ВГК и Генерального штаба в это время уделялось сталинградскому направлению, где враг рвался к Волге.

Под давлением превосходящих сил противника армии Южного фронта (командующий генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский) к 25 июля отошли на южный берег Дона в полосе протяженностью 330 км, от Верхнекурмоярской до устья реки. Они были ослаблены и малочисленны, имели всего 17 танков. У некоторых из них связь со штабом фронта отсутствовала.

Войска Северо-Кавказского фронта под командованием маршала С.М. Буденного тем временем продолжали оборонять побережья Азовского и Черного морей до Лазаревской, а войска Закавказского фронта, возглавляемые генералом армии И.В. Тюленевым, прикрывали побережье Черного моря от Лазаревской до Батуми, границу с Турцией и обеспечивали коммуникации советских войск в Иране. 44-я армия находилась в районе Махачкалы и прикрывала побережье Каспийского моря.

Черноморский флот (командующий вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) после потери Севастополя и Керчи базировался в портах Кавказского побережья, которые оказались в зоне действий немецкой авиации. Он должен был взаимодействовать с сухопутными войсками в обороне приморских направлений, обеспечивать морские перевозки, а также наносить удары по морским коммуникациям противника.

В таких, крайне неблагоприятных для советских войск условиях разворачивалась Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция.

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция

26 июля 1942 г. противник, начав активные действия, стал интенсивно переправлять свои части на южный берег Дона. В создавшейся обстановке Ставка принимает меры по отражению наступления неприятеля. В целях объединения усилий и улучшения управления войсками на Северном Кавказе армии Южного и Северо-Кавказского фронтов были объединены в один Северо-Кавказский фронт под командованием маршала С.М. Буденного. Ему подчинялись в оперативном отношении Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Вновь созданный фронт получил задачу остановить продвижение врага и восстановить положение по левому берегу Дона. Такая задача была практически невыполнима, поскольку противник обладал полной инициативой и вел организованное наступление превосходящими силами. Кроме того, обеспечить управление боевыми действиями войск фронта в полосе протяженностью более 1000 км оказалось крайне затруднительно. Поэтому Ставка выделила в составе Северо-Кавказского фронта две оперативные группы: Донскую во главе с генерал-лейтенантом Р.Я. Малиновским и Приморскую во главе с генерал-полковником Я.Т. Черевиченко.

Войска Закавказского фронта получили

задачу занять и подготовить к обороне подступы к Кавказу с севера. В связи с

этим Военный совет фронта разработал план боевых действий, который Ставка

утвердила 4 августа. Сущность его состояла в том, чтобы остановить наступление

противника на рубеже Терека и перевалах Главного Кавказского хребта. Войскам

44-й армии поручалась оборона Баку и Грозного, прикрытие Военно-Грузинской и

Военно-Осетинской дорог. Оборона Черноморского побережья возлагалась на 46-ю

армию.

Войска Закавказского фронта получили

задачу занять и подготовить к обороне подступы к Кавказу с севера. В связи с

этим Военный совет фронта разработал план боевых действий, который Ставка

утвердила 4 августа. Сущность его состояла в том, чтобы остановить наступление

противника на рубеже Терека и перевалах Главного Кавказского хребта. Войскам

44-й армии поручалась оборона Баку и Грозного, прикрытие Военно-Грузинской и

Военно-Осетинской дорог. Оборона Черноморского побережья возлагалась на 46-ю

армию.

Боевые действия на Северном Кавказе в конце июля — начале августа приняли исключительно динамичный характер. Обладая численным превосходством и владея инициативой, немецкие корпуса довольно быстро продвигались к Ставрополю, Майкопу и Туапсе. В этих условиях для восстановления боеспособности советских войск и обеспечения обороны Кавказа с севера Ставка 8 августа объединяет 44-ю и 9-ю армии в Северную группу Закавказского фронта, а 11 августа в нее включает и 37-ю армию. Командующим группой был назначен генерал-лейтенант И.И. Масленников. Важное место отводилось также усилению прикрытия в направлении Майкоп, Туапсе, а также обороне Новороссийска. Проведенные мероприятия уже с середины августа положительно сказались на повышении сопротивления врагу.

Тем не менее, противник обладал достаточными силами для развития одновременного наступления как в направлении на Баку и Батуми соединениями 1-й танковой и 17-й полевой армий, так и для захвата перевалов Главного Кавказского хребта частями 49-го горно-стрелкового корпуса. В конце августа немцам удалось овладеть Моздоком, и они намеривались развивать наступление на Грозный. Однако этот план был сорван активными оборонительными действиями советских войск.

В середине августа напряженные бои развернулись в центральной части Главного Кавказского хребта. Вначале они складывались явно не в пользу советских войск, которые слабо организовали оборону в предгорье. Немцы силами специально подготовленных для действий в горах отрядов сумели быстро захватить почти все перевалы к западу от горы Эльбрус, создать угрозу выхода к Сухуми и приморским коммуникациям. После вмешательства Ставки в ход боевых действий и ее требований об усилении обороны Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорог, обстановка здесь несколько улучшилась

Противник, отражая контрудары соединений Северной группы войск, вынужден был перейти к обороне.

Одновременно шли бои под Новороссийском и Туапсе. Врагу к середине сентября удалось овладеть большей частью Новороссийска, но его попытки прорваться к Туапсе вдоль побережья были сорваны. Еще 1 сентября Ставка приняла важное организационное решение — объединить Северо-Кавказский и Закавказский фронты. Объединенный фронт получил название Закавказский. Управление Северо-Кавказского фронта составило основу Черноморской группы Закавказского фронта, что значительно повысило устойчивость обороны на приморском участке фронта.

В октябре — декабре немецкое командование вновь предприняло попытки вести наступление на туапсинском и грозненском направлениях, однако, встретив упорное сопротивление советских войск, заметных успехов добиться, не смогло.

В осенние месяцы 1942 г. армии Закавказского фронта, получив пополнение, существенно активизировали свои действия, нанеся ряд контрударов, заставивших противника постоянно менять свои намерения, все чаще и чаще переходить к обороне. Постепенно положение стабилизировалось, а затем инициатива начала переходить на сторону советских войск.

В ходе СевероКавказской стратегической оборонительной операции (25 июля — 31 декабря 1942 г.) войска СевероКавказского и Закавказского фронтов, силы Черноморского флота провели Армавиро-Майкопскую (6–17 августа), Новороссийскую (19 августа — 26 сентября), Моздок-Малгобекскую (1–28 сентября), Туапсинскую (25 сентября — 20 декабря), Нальчикско-Орджоникидзевскую (25 октября — 11 ноября) оборонительные операции. В результате их враг был остановлен восточнее Моздока, на подступах к Орджоникидзе, на перевалах Главного Кавказского хребта, в юго-восточной части Новороссийска. Напряженные бои велись на фронте от 320 до 1000 км и на глубину от 400 до 800 км.

Оборонительные операции проводились в крайне тяжелой обстановке и в невыгодных для советских войск условиях. Противнику удалось в ходе этих сражений добиться существенных успехов, овладеть богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, Таманским полуостровом, выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта, захватив часть его перевалов. Тем не менее, советские войска, выдержав мощный натиск врага, решили главную задачу — остановили и не допустили немцев к бакинской и грозненской нефти. В упорных оборонительных боях они нанесли противнику крупные потери, обескровив его ударную группировку.

Необходимо отметить большую роль Ставки ВГК и Генерального штаба в руководстве военными действиями на Кавказе. Их особое внимание было сосредоточено на восстановлении устойчивости системы управления войсками и незамедлительном проведении мероприятий по ее совершенствованию. Несмотря на тяжелое положение на других участках советско-германского фронта, Ставка всемерно усиливала войска северо-кавказского направления своими резервами. Так, с июля по октябрь 1942 г. фронты, действовавшие на Кавказе, получили около 100 тыс. человек маршевого пополнения, значительное число соединений и частей родов войск и специальных войск, немалое количество вооружения и техники.

Оборона Кавказа проходила в трудных условиях горного театра, которые требовали от войск освоения специфических форм и способов борьбы с применением всех видов оружия. Войска приобрели опыт ведения боевых действий по направлениям, построения глубокоэшелонированных боевых порядков, взаимодействия всех родов войск. Совершенствовалась организация соединений и частей. Они были усилены инженерными средствами, транспортом, в том числе вьючным, оснащены горным снаряжением, получили больше радиостанций.

В ходе оборонительных операций сухопутные войска взаимодействовали с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией, корабли которых прикрывали их фланги с моря, поддерживали огнем корабельной и береговой артиллерии, осуществляли противодесантную оборону побережья, срывали снабжение противника по морю.

Кроме того, Черноморский флот, Азовская, Волжская и Каспийская военные флотилии оказывали большую помощь войскам, осуществляя морские перевозки резервов, доставку воинских грузов, своевременную эвакуацию раненых и материальных ценностей. Во второй половине 1942 г. флот перевез более 200 тыс. человек и 250 тыс. т различных грузов, потопил 51 вражеское судно общим водоизмещением 120 тыс. т.

В ноябре 1942 г. наступательные возможности противника на Кавказе истощились, а активность советских войск заметно возросла. Наступил перелом в ходе битвы, чему в решительной мере способствовало резкое изменение положения под Сталинградом, где перешедшие в контрнаступление войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов окружили крупную вражескую группировку и готовились к ее ликвидации.

В результате оборонительных операций, проведенных советскими войсками на Кавказе, противнику было нанесено серьезное поражение, и инициатива на данном стратегическом направлении стала переходить в руки советского командования. Несмотря на то, что на кавказском направлении вражеским войскам удалось оккупировать значительную часть территории Северного Кавказа, им не удалось преодолеть упорное сопротивление советских войск, овладеть нефтяными источниками Грозненского и Бакинского районов и другими источниками ценного стратегического сырья.

Кроме того, провалились замыслы гитлеровского руководства путем прорыва в Закавказье втянуть Турцию в войну против СССР, соединиться со своими войсками, действовавшими в Северной Африке, и продолжить агрессию в направлении Ближнего Востока. Советское командование в сложной обстановке сохранило некоторые военно-морские базы, обеспечившие действия флота, а также создало условия для перехода войск в решительное наступление. Планы немецко-фашистского командования по захвату Кавказа были сорваны усилиями советских Вооруженных Сил при активной помощи всего советского народа, в том числе и народов Кавказа.

Оборона Кавказа, несомненно, явилась важным источником развития отечественной военной науки. Оборонительные операции, проведенные советскими войсками, и в наши дни представляют определенную поучительность, практическую значимость и особую злободневность для военной теории, и практики в деле сохранения независимости и целостности Отечества.

2. Заключительная часть

Преподаватель Сваровский А. С.:

·выводы по теме воспитательного мероприятия, опрос и ответы на вопросы.

Заключение

Данное открытое мероприятие призвано ознакомить учащихся с переломными моментами нашей истории, знаменательными событиями, творцом которых был народ, идущий во имя Отечества на жертвы, лишения, самоотверженность, стойкость, героизм.

Дать понимание идеи свободы и независимости, единства Руси, величия России, воспитания чувства любви к ней, гордости за русский народ, его патриотизм, проявившийся в годы суровых испытаний.

Воспитание чувства глубокой любви и благодарности к нашим предкам, к таланту русского народа, его готовности во все времена отстоять свободу и независимость Отечества.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.