Бюджетное учреждение

профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Нижневартовский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по НМР

___________Л.В. Башукова

«___»___________20__год

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

1 курс

Форма обучения очная

Нижневартовск

2020

Методические указания для студентов по выполнения практических работ являются частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена БУ «Нижневартовский политехнический колледж» и составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, (входящей в состав укрупненной группы профессий (19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии) в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины (Биология), утвержденной зам. директора по НМР (приказ № 4 от «16»_июня 2016г.).

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по учебной дисциплине (Биология).

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для студентов очной формы обучения.

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

Организация-разработчик: БУ «Нижневартовский политехнический колледж».

Разработчик: Г.А. Надырова, преподаватель

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ««Естественнонаучные и математические дисциплины»

Протокол № от « » 2020 год

Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (из учебной программы)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие №1

Практическое занятие №2

Практическое занятие №3

Практическое занятие №4

Практическое занятие №5

Практическое занятие №6

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

Приложение 1

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой УД «Биология» для студентов 43.01.09 Повар, кондитер.

Методические рекомендации предназначены для организации учебного процесса по данной учебной дисциплине «Биология», а также для подготовки и проведению практических занятий и их проверки.

Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала по учебной дисциплине «Биология» и выработки навыков его применения в практических расчетах.

Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по учебной дисциплине «Биология» и выполняются в пределах 40 часов, предусмотренных учебным планом профессии.

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при проведении практических занятий по изучению данной дисциплины:

-владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты.

|

Раздел, тема |

№ь, наименование практической работы (в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Биология»). |

Кол-во часов по программе |

Контрольно-оценочные средства |

|

Раздел 1 Учение о клетке |

|||

|

Тема 1.4. Жизненный цикл клетки. |

Практическая работа №1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание

|

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 1.4. Жизненный цикл клетки. |

Практическая работа №2 Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам.

|

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Раздел 2 Организм |

|||

|

Тема 2.3. Индивидуальное развитие |

Практическая работа №3 Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства |

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Раздел 3 Основы генетики и селекции |

|||

|

Тема 3.2. Закономерности изменчивости |

Практическая работа №4 Составление простейших схем моногибридного скрещивания |

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 3.2. Закономерности изменчивости |

Практическая работа №5 Составление простейших схем дигибридного скрещивания |

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 3.2. Закономерности изменчивости |

Практическая работа №6 Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. Анализ фенотипической изменчивости

|

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 3.3. Основы селекции животных и микроорганизмов. |

Практическая работа №7 Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. Анализ фенотипической изменчивости

|

4 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 3.3. Основы селекции животных и микроорганизмов. |

Практическая работа №8 Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм |

4 |

Составление отчета и его защита |

|

Раздел 4 Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение.

|

|||

|

Тема 4.3.Макроэволюция |

Практическая работа №9 Описание особей одного вида по морфологическому критерию |

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 4.3.Макроэволюция |

Практическая работа №10 Приспособление организмов к водной среде обитания |

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 4.3.Макроэволюция |

Практическая работа №11 Приспособление организмов к наземно-воздушной среде обитания |

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 4.3.Макроэволюция |

Практическая работа №12 Приспособление организмов к почвенной среде обитания |

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 4.3.Макроэволюция |

Практическая работа №13 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. |

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Раздел 5 Происхождение человека |

|||

|

Тема 5.2. Человеческие расы. |

Практическая работа № 14 Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека

|

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Раздел 6 Основы экологии |

|||

|

Тема 6.3. Биосфера и человек. |

Практическая работа №15 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности

|

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 6.3. Биосфера и человек. |

Практическая работа №16 Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля

|

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 6.3. Биосфера и человек. |

Практическая работа №17 Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. |

2 |

Составление отчета и его защита |

|

Тема 6.3. Биосфера и человек. |

Практическая работа №18 Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). |

2 |

Составление отчета и его защита |

В ходе практических (лабораторных) занятий ведутся необходимые промежуточные записи и составляют итоговый письменный отчет. Отчеты о выполненной работе представляются в конце занятия преподавателю для проверки.

Цель практического занятия: организация управляемой познавательной деятельности в условиях, приближенных к реальной практической деятельности.

Задачи практических занятий:

• закрепление, углубление и расширение знаний при решении конкретных практических задач;

• развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;

• выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных данных;

• овладение новыми методами и методиками конкретной учебной дисциплины;

• обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Раздел 1 Учение о клетке

Тема: наблюдение клеток растений под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание

Цель работы: ознакомиться с особенностями строения клеток растений , показать принципиальное единство их строения.

Оборудование: кожица чешуи луковицы, микроскоп, покровное и предметное стекла, йод.

Ход работы:

1. Отделите от чешуи луковицы кусочек покрывающей её кожицы и поместите его на предметное стекло.

2. Нанесите капельку слабого водного раствора йода на препарат. Накройте препарат покровным стеклом.

3. Рассмотрите препарат под микроскопом.

4. Зарисуйте растительную клетку, обозначьте органоиды.

5. Сделайте вывод о проделанной работе.

Раздел 1 Учение о клетке

.

Тема: Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам

Цель работы: ознакомиться с особенностями строения клеток растений и животных, показать принципиальное единство их строения.

Оборудование: готовые микропрепараты клетки крови лягушки, хламидомонады, микроскоп,

Ход работы:

1. Рассмотрите микропрепараты под микроскопом.

2. Зарисуйте и обозначьте органоиды.

3. Сравните клетки

5. Сделайте вывод о проделанной работе.

Практическая работа №3

Раздел 2

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов

Тема: Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их родства.

Цель: рассмотреть и выявить черты сходства и отличия зародышей позвоночных на разных стадиях развития

Оборудование: плакаты, таблицы

Ход работы:

Краткие теоретические сведения

Эмбриология- наука об индивидуальном развитии организмов.

Биологические законы.

I закон - «Закон зародышевого сходства»

В 1828 г. Карл фон Бэр сформулировал закономерность, которую называют Законом Бэра:

"Чем более ранние стадии индивидуального развития сравниваются, тем больше сходства удается обнаружить".

II закон – «Биогенетический закон». (Закон Геккеля-Мюллера)

«Каждое живое существо в своем индивидуальном развитии (онтогенез) повторяет в известной степени формы, пройденные его предками или его видом».

1.Прочитайте статью « Данные эмбриологии»

«Данные эмбриологии»

Легко установить родство между организмами при сравнении их эмбриональных стадий развития.

Оказывается. Любой организм в своём индивидуальном развитии повторяет стадии развития предковых форм.

В эмбриогенезе у всех позвоночных закладывается хорда, которая у ланцетника остаётся на всю жизнь, а у всех позвоночных в дальнейшем замещается позвоночником.

В возрасте нескольких недель зародыши человека и других млекопитающих обнаруживают многие черты сходства с рыбами.

По бокам шейного и головного отделов развиваются жаберные борозды. Кровеносная система сходна с характерной для рыб: двухкамерное сердце, хвостовая артерия, кровеносные сосуды в составе шести дуг аорты, подходящие к жаберным дужкам. А также общая форма тела зародыша, хвост, жаберные борозды, нитевидное продолжение заднего отдела спинного мозга.

На следующей стадии наблюдается сходство с земноводными: сюда относятся плавательные перепонки, развивающиеся между пальцами у человеческого зародыша. В нижней части стенки живота человека унаследованы от земноводных сухожильные перетяжки прямых мышц, седалищную артерию (ветвь нижней ягодичной артерии, унаследованную от древних амфибий).

У некоторых взрослых людей можно обнаружить в скелете запястья свободную центральную косточку, характерный признак строения земноводных предков.

В обонятельном отделе человек унаследовал от земноводных часть, называемую якобсоновым органом: он развивается к пятому месяцу утробной жизни в виде канала, идущего из носовой полости в ротовую. Хотя в конце утробного развития этот орган и редуцируется, но его все же можно найти у взрослого человека в виде короткого, слепо оканчивающегося канальца, к которому подходят окончания специальных нервов.

И наконец, остаток мигательной перепонки в виде так называемой полулунной складки, во внутреннем углу глаза. Этой складке соответствует хорошо развитая у современных земноводных, пресмыкающихся и птиц мигательная перепонка. Среди млекопитающих мигательная перепонка подверглась сильной редукции, особенно у китообразных и большинства приматов, но значительно развита, например, у кроликов, кошек и некоторых обезьян.

От пресмыкающихся человек унаследовал ряд признаков, которые обнаруживаются преимущественно в утробный период, например, в развитии головного мозга, в строении и характере причленения конечностей у плода нескольких месяцев.

О родстве человека

с низшими млекопитающими свидетельствуют и другие примитивные

черты, обнаруживающиеся в его онтогении. Например, у человеческого

шестинедельного зародыша формируются зачатки нескольких пар молочных желез

вдоль млечных линий. По всему телу (кроме ладоней и подошв) развивается

довольно густой, хотя и мелкий волосяной пушок (лануго). В ротовой полости на

мягком нёбе образуются валики, характерные для обезьян, хищных и других млекопитающих.

В возрасте 1,5-3

месяцев заметно выражен хвостовой отдел, в котором можно обнаружить и конечный

отдел зачаточного позвоночного столба с 8-9 закладками позвонков. К концу этого

срока наружный отдел хвоста редуцируется. Во внутреннем участке хвостового

отдела сохраняется 4 (от 6 до 2) позвонка, сросшись, образуют копчик.

Из внутреннего зародышевого листка

развиваются органы пищеварения и легкие. В матке зародыш покрывается

несколькими оболочками. На одной из них, с брюшной стороны зародыша, образуются

пальцеобразные выросты — ворсинки. Они врастают в ткань матки. Так

образуется плацента. На этой стадии длина зародыша около 2 мм. И он почти

неотличим от зародыша лягушки. У него вместо легких - жабры. Позднее жабры

исчезают, а жаберные щели зарастают. Сердце тоже претерпевает изменения.

Из двухкамерного оно становится трехкамерным, так как предсердие делится

перегородкой на две части. А еще позднее сердце приобретает четырехкамерное

строение. Все эти особенности, сходные со строением тела позвоночных

животных, имеются у зародыша человека до 4—5 недель. И если сперва он

имеет сходство с зародышами рыб, то позже появляются

особенности, свойственные амфибиям и рептилиям.

Позднее всего проявляются черты строения млекопитающего и в последнюю

очередь приматов. На шестом-седьмом месяце развития человеческий

зародыш больше всего похож на зародыш человекообразных обезьян — гориллы и

шимпанзе. Его тело почти сплошь покрыто волосами, которые к рождению исчезают.

Пропорции тела зародыша в это время ближе к таковым у обезьян, чем у людей и

мозг сходен с мозгом обезьяны.

Сходство с зародышами антропоидов сохраняется наибольшее время. В процессе развития зародыша общие признаки, присущие типам и классам животных, проявляются раньше, чем особенности рода и вида. Эта закономерность является общей в развитии зародышей позвоночных животных и получила название биогенетического закона. Сходство на ранних стадиях развития зародыша человека и животных объясняется тем, что человек прошел сложный путь исторического развития, продолжавшийся миллионы лет. Этот путь в основных чертах отражается в развитии человеческого зародыша.

Таким образом, в процессе индивидуального развития каждый вид повторяет своё историческое развитие.

2.Запишите этапы развития человека.

Этапы развития:

1. Развитие начинается с оплодотворения.

2. Возникшая зигота дробится.

3. Образуются стадии: морула, бластула, гаструла.

4. Ткани образуются из эктодермы, энтодермы, мезодермы.

5. Закладываются жаберные щели, как у зародышей рыб, на 18-20 день развития.

6. Сердце вначале в виде трубки с пульсирующими стенками.

7. Формируется клоака.

8. 1,5—3-месячный зародыш имеет хвост, как у хвостатых обезьян.

9. Головной мозгу 1,5-3-месячного зародыша человека состоит из 5 мозговых пузырей, как мозг рыб.

10. Нервная система вначале в виде трубки на спине.

11. 5—6-месячный эмбрион имеет рунный волосяной покров. Зародыш долго имеет выраженный копчиковый отдел. У зародыша имеется несколько пар сосков (полимастия).

12. У 1,5—2-месячного зародыша большой палец ноги короче других пальцев и расположен под углом, как у обезьян.

13. Сроки беременности человекообразных обезьян и человека одинаковые.

3. Рассмотрите рисунок

Вопросы для контроля:

1. Дайте определение рудиментам, атавизмам, приведите примеры.

2. На каких стадиях развития онтогенеза и филогенеза проявляются сходства в строении зародышей, а где начинается дифференциация

3.Назовите пути биологического прогресса, регресса. Объясните их смысл, приведите примеры.

Вывод:

Практическая работа №4

Раздел 3

Основы генетики и селекции.

Тема: Составление простейших схем моногибридного скрещивания

Цель: закрепить знания генетической символики и терминологии; научиться составлять схемы скрещивания, применяя законы наследственности

Ход работы:

I вариант:

Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы?

Разберем решение этой задачи. Вначале введем обозначения. В генетике для генов приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, рецессивные - строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. Ген красной окраски шерсти рецессивен - а. Следовательно, генотип черного гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной коровы? Она обладает рецессивным признаком, который может проявиться фенотипически только в гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, ее генотип аа. Если бы в генотипе коровы был хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы красной. Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить схему теоретического скрещивания

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену - все половые клетки будут содержать только ген А. Для удобства подсчета выписываем только типы гамет, а не все половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы также один тип гамет - а. При слиянии таких гамет между собой образуется один, единственно возможный генотип - Аа, т.е. все потомство будет единообразно и будет нести признак родителя, имеющего доминантный фенотип - черного быка.

РАА * аа

GА а

FАа

Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании гомозиготного черного быка и красной коровы в потомстве следует ожидать только черных гетерозиготных телят

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход решения и сформулировав полный ответ.

Задача № 2. Какое потомство можно ожидать от скрещивания коровы и быка, гетерозиготных по окраске шерсти?

Задача № 3. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а гладкая - рецессивным. Скрещивание двух вихрастых свинок между собой дало 39 особей с вихрастой шерстью и 11 гладкошерстных животных. Сколько среди особей, имеющих доминантный фенотип, должно оказаться гомозиготных по этому признаку? Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, обладающей гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 гладкошерстных потомков. Определите генотипы родителей и потомков.

Вариант II

Задача № 1. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; ААЬЬ; ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; АаВЬСс.

Разберем один из примеров. При решении подобных задач необходимо руководствоваться законом чистоты гамет: гамета генетически чиста, так как в нее попадает только один ген из каждой аллельной пары. Возьмем, к примеру, особь с генотипом АаВbСс. Из первой пары генов - пары А - в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, либо ген а. В ту же гамету из пары генов В, расположенных в другой хромосоме, поступает ген В или b. Третья пара также в каждую половую клетку поставляет доминантный ген С или его рецессивный аллель - с. Таким образом, гамета может содержать или все доминантные гены - ABC, или же рецессивные - abc, а также их сочетания: АВс, AbC, Abe, аВС, аВс, а bС.

Чтобы не ошибиться в количестве сортов гамет, образуемых организмом с исследуемым генотипом, можно воспользоваться формулой N = 2n, где N - число типов гамет, а n - количество гетерозиготных пар генов. В правильности этой формулы легко убедиться на примерах: гетерозигота Аа имеет одну гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. Она образует два сорта гамет: А и а. Дигетерозигота АаВЬ содержит две гетерозиготные пары: N = 22 = 4, формируются четыре типа гамет: АВ, Ab, aB, ab. Тригетерозигота АаВЬСс в соответствии с этим должна образовывать 8 сортов половых клеток N = 23 = 8), они уже выписаны выше.

Задача № 2. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а ген черного цвета шерсти - над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в разных парах хромосом. 1. Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим парам признаков быка и корову?

2. Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого быка, гетерозиготного по обеим парам признаков, с красной рогатой коровой?

Практическая работа №5

Раздел 3

Основы генетики и селекции

Тема: Составление простейших схем дигибридного скрещивания

Цель: научиться составлять простейшие схемы дигибридного скрещивания на основе предложенных данных.

Ход работы:

1. Темного мохнатого кролика скрестили с белым гладким. В первом поколении все особи были темными мохнатыми. Во втором поколении произошло расщепление: темные мохнатые, темные гладкие, белые мохнатые, белые гладкие (6%). Определите генотипы родителей и потомков. Определите процентное соотношение расщепления признаков во втором поколении, если белые гладкие составили 6%.

2. Плоды томатов бывают красные (доминантный признак) и жёлтые (рецессивный признак), гладкие (доминантный признак) и пушистые (рецессивный). Обе пары находятся в разных хромосомах. Какое потомство можно ожидать от скрещивания гетерозиготных томатов с красными и гладкими плодами с особью, гомозиготной по обоим рецессивным признакам?

3. У человека ген карих глаз доминирует над голубыми, а умение владеть правой рукой – над леворукостью. Обе пары генов расположены в разных хромосомах. Голубоглазый правша женился на кареглазой правше. У них родилось двое детей: кареглазый левша и голубоглазый правша. Определить вероятность рождения в этой семье голубоглазых детей, владеющих левой рукой

Методика выполнения работы

1. Вспомните и запишите в тетради, что называется дигибридным скрещиванием.

2. Запишите первый и третий законы Менделя.

3. Внимательно прочитайте задание варианта. Определите какой аллель доминантный, а какой – рецессивный, исходя из фенотипа (внешних признаков) потомков первого (F1) и второго ( F2) поколения.

4. Правильно запишите с помощью условных знаков схему дигибридного скрещивания

5. Укажите закономерность расщепления признаков в первом и втором поколении гибридов по фенотипу и по генотипу, подписав под родителями, потомками гаметы, генотип и фенотип.

6. Сделайте вывод о закономерности наследования признаков родителей потомками первого и второго поколений (согласно I и III законам Менделя).

Практическая работа №6

Раздел 3

Основы генетики и селекции

Тема: Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. Анализ фенотипической изменчивости

Цель: научиться составлять простейшие схемы моногибридного скрещивания на основе предложенных данных

Ход работы:

1.Определите вероятность рождения светловолосых и темноволосых детей, если оба родителя гетерозиготные и темноволосые.

Решение

A – темные волосы,

a – светлые волосы

P ♀Aa x ♂ Aa

G A, a, A, a

F1 AA; Aa; Aa; aa

Ответ: вероятность рождения светловолосых детей – 25 % и темноволосых – 75 %.

Задача 1

2. Голубоглазый мужчина, оба родителя которого кареглазые, женился на кареглазой женщине, мать которой голубоглазая, а отец — кареглазый. От брака родился голубоглазый сын. Составить родословную и указать генотипы всех родственников

Задача 2

При скрещивании двух сортов томата с красными шаровидными и желтыми грушевидными плодами в первом поколении все плоды шаровидные, красные. Определите генотипы родителей, гибридов первого поколения, соотношение фенотипов второго поколения.

Практическая работа №7

Раздел 3

Основы генетики и селекции.

Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. Анализ фенотипической изменчивости

Цель: научиться составлять простейшие схемы дигибридного скрещивания на основе предложенных данных

Ход работы:

1.У человека рыжий цвет волос доминирует над русым, а веснушки – над их отсутствием. Гетерозиготный рыжеволосый без веснушек мужчина женился на русоволосой женщине с веснушками. Определить в % вероятность рождения ребенка рыжеволосого с веснушками.

Решение

A рыжие волосы

a русые волосы

B наличие веснушек

b отсутствие веснушек

P ♀ Aabb x ♂ aaBB

G Ab, ab, aB

F1 AaBb; aaBb

Рыжеволосый ребенок с веснушками имеет генотип AaBb. Вероятность рождения такого ребенка составляет 50 %.

Ответ: вероятность рождения рыжеволосого с веснушками ребенка составляет 50 %.

2. У матери, не являющейся носителем гена гемофилии, и больного гемофилией отца родились 2 дочери и 2 сына. Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы детей, если ген гемофилии является рецессивным и сцеплен с Х-хромосомой.

Пояснение.

1) Генотипы родителей ♀ ХH ХH и ♂ ХhУ;

2) генотипы потомства — ХH Хh и ХHУ;

3) дочери — носительницы гена гемофилии, а сыновья — здоровы.

Задача 1

Круглолицая женщина со II группой крови выходит замуж за круглолицего мужчину с III группой крови. Определить генотипы родителей, составите схему решения. Определите, какая группа крови может быть у этого ребенка? Какой закон наследственности проявляется?

Задача 2

Практическая работа№8

Раздел 3

Основы генетики и селекции

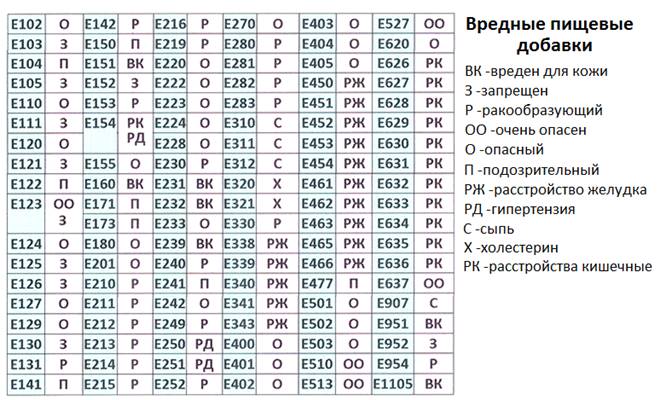

Тема: Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных последствий их влияния на организм.

Цель: познакомиться с возможными источниками мутагенов в окружающей среде, оценить их влияние на организм и составить примерные рекомендации по уменьшению влияния мутагенов на организм человека.

Ход работы

I. Теоретические сведения.

Мутагены ‒ химические и физические факторы, вызывающие наследственные изменения (мутации). Впервые искусственные мутации получены в 1925 году Г.А.Надсеном и Г.С.Филипповым у дрожжей действием радиоактивного излучения радия; в 1927 году Г.Мёллер получил мутации у дрозофилы действием рентгеновских лучей. Способность химических веществ вызывать мутации (действием иода на дрозофилы) открыта И. А. Рапопортом. У особей мух, развившихся из этих личинок, частота мутаций оказалась в несколько раз выше, чем у контрольных насекомых.

Экспериментальные исследования, проведенные в течение последних трех десятилетий, показали, что немалое число химических соединений обладает мутагенной активностью. Мутагены обнаружены среди лекарств, косметических средств, химических в-в, применяемых в сельском хозяйстве, промышленности.

Тератогенез (греч.- чудовище, уродство) ‒ возникновение пороков развития под влиянием факторов внешней среды (тератогенных факторов) или в результате наследственных болезней. Тератогенное действие ‒ нарушение эмбрионального развития под воздействием тератогенных факторов ‒ физических, химических, биологических агентов с возникновением морфологических аномалий и пороков развития. Чувствительность к тератогенному воздействию зависит от стадии эмбрионального развития.

Фенокопии ‒ изменения фенотипа под влиянием неблагоприятных факторов среды; по проявлению похожие на мутации. В медицине фенокопии ‒ ненаследственные болезни, сходные с наследственными. Распространенная причина фенокопий у млекопитающих ‒ действие на беременных тератогенов различной природы, нарушающих эмбриональное развитие плода (генотип его при этом не затрагивается). При фенокопиях изменённый под действием внешних факторов признак копирует признаки другого генотипа (приём алкоголя во время беременности приводит к комплексу нарушений, которые до некоторой степени могут копировать симптомы болезни Дауна).

|

Мутагены по природе возникновения |

||

|

Физические |

Химические |

Биологические |

|

-ионизирующее излучение -радиоактивный распад -ультрафиолетовое излучение; -радиоизлучение, электромаг- нитные поля -чрезмерно высокая, низкая t°

|

-окислители и восстановители (нитраты, нитриты, активные формы кислорода) -алкилирующие агенты (иодацетамид) -пестициды (гербициды, фунгициды) -некоторые пищевые добавки (цикламаты, ароматические углеводороды) -продукты переработки нефти -органические растворители -лекарственные препараты (препараты ртути, цитостатики, иммунодепрессанты) -условно можно отнести и ряд вирусов (ДНК, РНК). |

-специфические последовательности ДНК (транспозоны) -некоторые вирусы (кори, гриппа, краснухи) -продукты обмена в-в (окисления липидов) -антигены некоторых микроорганизмов |

II. Изучение источников мутагенов.

1. Мутагены производственной среды.

Химические вещества на производстве составляют наиболее обширную группу антропогенных факторов внешней среды.

Мутагены производственного окружения могут попадать в организм через легкие, кожу, пищеварительный тракт. Следовательно, доза получаемого вещества зависит не только от концентрации его в воздухе или на рабочем месте, но и от соблюдения правил личной гигиены.

Наибольшее внимание привлекли синтетические соединения, которые индуцируют хромосомные перестройки (аберрации) и сестринские хроматидные обмены в организме человека. Соединения винилхлорид, хлоропрен, эпихлоргидрин, эпоксидные смолы и стирол оказывают мутагенное действие на соматические клетки.

Органические растворители (бензол, ксилол, толуол), соединения, применяемые в производстве резиновых изделий индуцируют цитогенетические изменения, особенно у курящих людей. У женщин, работающих в шинном и резинотехническом производствах, повышена частота хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови, а также у плода 8-12-недельного срока беременности, полученного при медицинских абортах у таких работниц.

Среди веществ промышленного производства, загрязняющие окружающую среду свойствами нарушать эмбриогенное развитие (формировать врожденные пороки развития) обладают:

- пыль и сажа;

- соли тяжелых металлов (органическая ртуть, свинец, кадмий, никель, хром, медь, цинк, мышьяк);

- продукты химического производства (красители, формальдегид, резино-технические изделия);

- оксиды углерода, серы и азота, сероводорода;

- фтор и фтористые соединения.

2. Химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве.

Большинство пестицидов (средства для борьбы с вредителями и болезнями растений) ‒ синтетические органическими веществами. Используется ~ 600 пестицидов. Они циркулируют в биосфере, мигрируют в естественных трофических цепях, накапливаясь в некоторых биоценозах и сельскохозяйственных продуктах.

Очень важны прогнозирование и предупреждение мутагенной опасности химических средств защиты растений. Человек контактирует с химическими веществами при их производстве, при их применении на сельскохозяйственных работах, получает небольшие их количества с пищевыми продуктами, водой из окружающей среды.

3. Лекарственные препараты.

Наиболее выраженным мутагенным действием обладают препараты, используемые для лечения онкологических заболеваний и как иммунодепрессанты:

-цитостатики (противоопухолевые препараты, которые нарушают процессы роста, развития и механизмы деления всех клеток организма, включая злокачественные, тем самым инициируя апоптоз).

-антиметаболиты (цитостатические противоопухолевые химиотерапевтические лекарственные препараты, чей механизм действия основан на подавлении определённых биохимических процессов, критически необходимых для размножения злокачественных опухолевых клеток, то есть для процесса деления, митоза, репликации ДНК).

-противоопухолевые антибиотики (актиномицин Д, адриамицин, блеомицин).

Большинство пациентов, применяющих эти препараты, не имеют потомства, поэтому генетический риск от этих препаратов для будущих поколений небольшой.

Некоторые лекарственные вещества вызывают в культуре клеток человека хромосомные аберрации в дозах, соответствующих реальным, с которыми контактирует человек. В эту группу можно отнести противосудорожные препараты (барбитураты), психотропные (клозепин), гормональные (эстродиол, прогестерон, оральные контрацептивы), смеси для наркоза (хлоридин, хлорпропанамид). Эти препараты индуцируют (в 2-3 раза выше спонтанного уровня) хромосомные аберрации у людей, регулярно принимающих или контактирующих с ними.

Некоторые препараты (ацетилсалициловая кислота и амидопирин) повышают частоту хромосомных аберраций, но только при больших дозах, применяемых при лечении ревматических болезней.

Существует группа препаратов, обладающих слабым мутагенным эффектом, но еханизм их действия на хромосомы неясны: метилксантины (кофеин, теобромин, теофиллин, паракзантин, 1-,3-,7-метилксантины), психотропные средства (трифгорпромазин, мажептил, галоперидол), хлоралгидрат, антишистосомальные препараты (гикантон флюорат, мирацил О), бактерицидные и дезинфицирующие средства (трипофлавин, гексаметилен-тетрамин, этиленоксид, левамизол, резорцинол). Несмотря на их слабое мутагенное действие, из-за их широкого применения необходимо вести тщательные наблюдения за генетическими эффектами этих соединений. Это касается не только больных, но и медицинского персонала, использующего препараты для дезинфекции, стерилизации, наркоза.

В связи с этим, нельзя принимать незнакомые лекарственные препараты, особенно антибиотики, нельзя откладывать лечение хронических воспалительных заболеваний, это ослабляет иммунитет и открывает дорогу мутагенам.

4. Компоненты пищи.

Мутагенная активность пищи, приготовленной разными способами, изучалась в опытах на микроорганизмах и в экспериментах на культуре лимфоцитов периферической крови.

Слабыми мутагенными свойствами обладают пищевые добавки: сахарин, производное нитрофурана АР-2 (консервант), краситель флоксин и др.

Вещества пищи, обладающие мутагенной активностью: нитрозамины, тяжелые металлы, микотоксины, алкалоиды, некоторые пищевые добавки, гетероциклические амины, аминоимидазоазарены, образующиеся в процессе кулинарной обработки мясных продуктов (пиролизатные мутагены, выделенные первоначально из жареных, богатых белками, продуктов).

Содержание нитрозосоединений в продуктах питания довольно сильно варьирует и обусловлено применением азотсодержащих удобрений, а также особенностями технологии приготовления пищи и использованием нитритов в качестве консервантов.

Наличие в пище нитрозируемых соединений впервые было обнаружено в 1983 г. при изучении мутагенной активности соевого соуса и пасты из соевых бобов. Позже было показано наличие нитрозируемых предшественников в ряде свежих и маринованных овощей.

Для образования мутагенных соединений в желудке из поступающих вместе с овощами и другими продуктами необходимо наличие нитрозирующего компонента, в качестве которого выступают нитриты и нитраты. Основной источник нитратов и нитритов – это пищевые продукты: 70% содержится в овощах и картофеле, а 19% – в мясных продуктах. Немаловажным источником нитрита являются консервированные продукты.

В организм человека постоянно вместе с пищей поступают предшественники мутагенных и канцерогенных нитрозосоединений.

Можно порекомендовать употреблять больше натуральных продуктов, избегать мясных консервов, копченостей, сладостей, соков и газированной воды с синтетическими красителями. Есть больше капусты, зелени, круп, хлеба с отрубями. Если есть признаки дисбактериоза - принимать бифидумбактерин, лактобактерин и другие препараты с «полезными» бактериями. Если печень не в порядке ‒ регулярно пить желчегонные сборы.

5. Компоненты табачного дыма.

70-95% случаев возникновения рака легкого связано с табачным дымом, который является канцерогеном. Риск возникновения рака легкого зависит от количества выкуриваемых сигарет, продолжительности курения (более существенный фактор!).

Сигаретный дым в газовой фазе вызывал в лимфоцитах человека in vitro митотические рекомбинации и мутации дыхательной недостаточности в дрожжах. Сигаретный дым и его конденсаты индуцировали рецессивные, сцепленные с полом, летальные мутации у дрозофилы.

Получены данные, что табачный дым содержит генотоксичные соединения, индуцирущие мутации в соматических клетках (развитие опухолей) и в половых клетках (может быть причиной наследуемых дефектов).

6. Аэрозоли воздуха.

Источники мутагенов поступают в организм человека через органы дыхания.

Изучение мутагенности загрязнителей в задымленном (городском) и незадымленном (сельском) воздухе на лимфоцитах человека in vitro показало: 1 м3 задымленного воздуха содержит больше мутагенных соединений, чем незадымленного. В задымленном воздухе обнаружены вещества, мутагенная активность которых зависит от метаболической активации.

Мутагенная активность компонентов аэрозолей воздуха зависит от его химического состава. Основными источниками загрязнений воздуха являются автотранспорт и теплоэлектростанции, выбросы металлургических и нефтеперерабатывающих заводов.

Экстракты загрязнителей воздуха вызывают хромосомные аберрации в культурах клеток человека и млекопитающих.

7. Мутагены в быту.

Большое внимание уделяют проверке на мутагенность красителей для волос. Многие компоненты красок вызывают мутации у микроорганизмов, а некоторые ‒ в культуре лимфоцитов.

Мутагенные вещества в продуктах питания, в средствах бытовой химии выявлять трудно из-за незначительных концентраций, с которыми контактирует человек в реальных условиях. Однако если они индуцируют мутации в зародышевых клетках, то это приведет со временем к заметным популяционным эффектам, поскольку каждый человек получает какую-то дозу пищевых и бытовых мутагенов. Было бы неправильно думать, что эта группа мутагенов появилась только сейчас.

Человеческие популяции уже отягощены значительным грузом вредных мутаций. Поэтому было бы ошибкой устанавливать для генетических изменений какой-либо допустимый уровень, тем более что еще не ясен вопрос о последствиях популяционных изменений в результате повышения мутационного процесса. Для химических мутагенов отсутствует порог действия, т.о., предельно допустимой «генетически-повреждающей» концентрации для химических мутагенов, как и дозы физических факторов, существовать не должно.

В целом, нужно стараться меньше употреблять бытовой химии, с моющими средствами работать в перчатках.

При оценке опасности мутагенеза, возникающего под влиянием факторов внешней среды, необходимо учитывать существование естественных антимутагенов (в пище). В эту группу входят метаболиты растений и микроорганизмов – алкалоиды, микотоксины, антибиотики, флавоноиды.

|

Мутаген |

Источник фактора |

Влияние фактора на организм |

|

Физические факторы среды |

||

|

Ионизирующее излучение |

ТЭС, АЭС, телевизоры, дисплеи, хранилища отходов, НИИ, испытательные полигоны, медицинское оборудование |

Сильное мутагенное действие: эндокринные заболевания, лейкозы, онкологические заболевания, аномалии развития и врожденные уродства, прерывание беременности, болезни половой системы, лучевая болезнь |

|

Ультрафиолетовое излучение |

Космические лучи, проникающие через озоновый слой из-за полетов сверхзвуковых самолетов, космических аппаратов, выбросов оксидов азота и фреонов |

Мутагенное действие: вызывает злокачественные новообразования, особенно, кожи |

|

Высокая t° |

АЭС и ТЭС Žобразование кислотных дождей |

Ухудшение здоровья населения |

|

Химические факторы среды |

||

|

Бензапирен- первый класс опасности |

Промышленность, транспорт, с/х, тепловые сети |

Канцерогенное и мутагенное действие: влияет на частоту онкологических заболеваний (кожи, легких, ЖКТ); канцерогенная активность усиливается в присутствии оксидов азота и серы |

|

Соединения металлов (свинца, ртути) – высоко-токсичные яды |

Транспорт; механические кузнечно-прессовые, литейные, гальванические, термические цеха; свалки; водоканалы |

Нарушают синтез гемоглобина, вызывают заболевания органов мочеполовой, ДС, НС, системы кроветворения; являются причиной гипертонии, пороков развития, прерывания беременности, уродств |

|

Оксиды неметал-лов |

Автотранспорт, теплоэлектростанции, черная металлургия, кузнечно-прессовые цехи, гальванические цеха, аэропорты, ТЭЦ, водоканал, птицефабрика |

Оксид углерода: нарушает способность крови доставлять О2 к тканям, вызывает спазмы сосудов, снижает иммунологическую реактивность организма; воздействует на НС, ДС (вызывает удушье), кровообращение, иммунную систему. Оксид азота: вызывает кашель, рвоту, головную боль, при взаимодействии с влагой слизистых оболочек образуют кислоты, вызывая отек легких; уменьшают сопротивляемость организма к заболеваниям; уменьшение содержания гемоглобина в крови, кислородное голодание тканей; усиливают действие канцерогенных в-в, вызывая злокачественные новообразования. Оксид серы: нарушает обменные процессы в организме, усиливают действие канцерогенных в-в; болезни ДС, ПС, крови, ССС, эндокринной системы |

|

Чужеродные ДНК и РНК |

Фармацевтическая промышленность, НИИ, водозаборы |

Снижение иммунологической реактивности организма, аллергические заболевания, кишечные инфекции, гепатиты, врожденные аномалии |

III. Составление таблицы в тетради «Источники мутагенов в окружающей среде и их влияние на организм человека»

|

Источники и примеры мутагенов в среде |

Возможные последствия на организм человека |

|

|

|

IV. Выводы:

1) Почему надо знать и учитывать критические периоды в развитии эмбриона?

2) Почему мутации для вида столь же вредны, как и необходимы?

3) Насколько серьезно Ваш организм подвергается воздействию мутагенов окружающей среды?

4) Составьте рекомендации по уменьшению возможного влияния мутагенов на Ваш организм.

Раздел 4 Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение.

Тема: Описание особей одного вида по морфологическому критерию

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде

обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности.

Количество часов на выполнение практического задания по теме-2 часа

Методические указания: работа выполняется по вариантам

Вариант №1

Задание:

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу.

|

Название насекомого |

|

|

Место обитания |

|

|

Тип окраски |

|

|

Биологическое значение |

2.Сделайте вывод о значении приспособленности организмов к среде обитания.

Журчалки.

Одно из наиболее обширных семейств короткоусых двукрылых, встречаются повсеместно, кроме пустынь и тундр и на всех материках, кроме Антарктиды. В мировой фауне — 6000 видов, в Палеарктике — 1600, в России — 800. Ископаемые журчалки описаны из эоцена. Похожи на ос, но на самом деле они безобидные. Очень быстро летают и машут крыльями

Некоторые виды журчалок связаны с общественными насекомыми. Например, члены некоторых родов обнаруживаются в гнёздах шмелей, муравьёв и термитов.

Вариант №2

Задание:

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу.

|

Название насекомого |

|

|

Место обитания |

|

|

Тип окраски |

|

|

Биологическое значение |

2.Сделайте вывод о значении приспособленности организмов к среде обитания.

Медведка обыкновенная.

Медведка - насекомое, относящееся к семейству сверчковых. Тело толстое, 5-6 см длиною, сверху серовато-бурое, снизу темно-желтое, густо покрыто очень короткими волосками, так, что кажется бархатистым. Передние ноги укороченные, толстые, предназначены для копания земли. Надкрылья укороченные, с помощью них самцы могут стрекотать (петь); крылья большие, очень тонкие, в покое веерообразно сложены. Медведка распространена по всей Европе за исключением крайнего Севера; В естественных условиях медведка селится на увлажненных, рыхлых, богатых органикой почвах. Особенно любит унавоженную землю. Часто встречается на огородах и в садах, где приносит большой вред, повреждая корневую систему многих культурных растений. Роют многочисленные, довольно поверхностные ходы. Днем медведки держатся под землей, а вечером с наступлением темноты выходят на поверхность земли, причем иногда летят на свет. Особенно нравится медведкам селиться на высоких и теплых компостных грядах, где они зимуют и где весной делают в земле свои гнезда и откладывает яйца. А чтобы обеспечить тепло для своего потомства, они уничтожают растения, затеняющие почву от солнечных лучей вблизи их гнезд. Они подгрызают корни и стебли растений, опустошают грядку так, что приходится дополнительно подсеивать семена или подсаживать рассаду.

Вариант №3

Задание:

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу.

|

Название насекомого |

|

|

Место обитания |

|

|

Тип окраски |

|

|

Биологическое значение |

2.Сделайте вывод о значении приспособленности организмов к среде обитания.

Красноклоп бескрылый

Иногда весной или в начале лета эти клопы появляются в огромном количестве. Их можно встретить под каждой корягой, под каждым камнем. Но вреда сельскому хозяйству они не наносят, так как питаются органическими остатками, семенами иногда нападают на других насекомых меньшего размера. Облик красноклопа очень хорошо запоминается. Тело клопа достигает длины 9-11 мм, чёрного цвета, а редуцированные надкрылья (клоп не летает) красного с двумя большими чёрными пятнами и ещё двумя маленькими. Переднегрудь красная с чёрным квадратом посередине, который занимает большую её часть. Голова и сяжки полностью чёрные. Брюшко сверху красное Оплодотворённая самка откладывает яички на сырую землю под гниющими листьями или под камни. Из них вскоре развиваются личинки, которые похожи на взрослых клопов, но не имеют надкрылий. Если личинку раздражать, то она выделит жидкость с запахом жира. Личинки зимуют в почве и ранней весной превращаются во взрослых насекомых. Ареал: Евразия. Несколько клопов имеют похожий облик, но в отличие от красноклопа бескрылого имеют красную голову и развитые надкрылья.

Вариант № 4

Задание:

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу.

|

Название насекомого |

|

|

Место обитания |

|

|

Тип окраски |

|

|

Биологическое значение |

2.Сделайте вывод о значении приспособленности организмов к среде обитания.

Березовая пяденица

Размер бабочки - 22—28 мм. Типичный экземпляр этого вида бабочек имеет белый фон крыльев, густо покрытый черными пестринами. Встречаются также черные экземпляры (меланисты), у которых на каждом «плече» расположено белое пятнышко. Черная форма быстро распространилась в конце XIX—начале XX века в результате загрязнения воздуха и, как следствие, почернения стволов деревьев и зданий. Черные бабочки получили больше шансов остаться незамеченными.

Распространена по всей Европе, кроме севера. Обитает в лесах, на живых изгородях и в садах, обычна в городах. Кормовое растение гусениц - разнообразные листопадные деревья и кустарники. Лет бабочки в мае—августе. Зимует куколка.

Вариант № 5

Задание:

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу.

|

Название насекомого |

|

|

Место обитания |

|

|

Тип окраски |

|

|

Биологическое значение |

2.Сделайте вывод о значении приспособленности организмов к среде обитания.

Обыкновенный богомол.

Обыкновенный богомол — типичный хищник- засадчик, мимикрирующий под окружающие растения. Подстерегая жертву, малоподвижен, при появлении её в пределах досягаемости захватывает передними хватательными ногами, удерживая её между шипастыми бедром и голенью .Поза его при ожидании, свойственная, вообще говоря, всем настоящим богомолам, и побудила Карла Линнея дать ему биноминальное название обыкновенный богомол в переводе с греческого означает «пророк», «предсказатель», жрец, так как в этой позе насекомое похоже на молитвенно сложившего руки человека.

Самки крупнее самцов (48—76 мм и 40—61 мм соответственно), при спаривании самка пожирает самца. При кладке яиц самка вместе с яйцами выделяет обволакивающую их клейкую жидкость, которая при застывании образует оотеку длиной ~ 3 см и шириной 1,5— 2 см, содержащую 100-300 яиц.

Вариант № 6

Задание:

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу.

|

Название насекомого |

|

|

Место обитания |

|

|

Тип окраски |

|

|

Биологическое значение |

2.Сделайте вывод о значении приспособленности организмов к среде обитания.

Ленточники.

Род дневных бабочек семейства нимфалид. Верхняя сторона крыльев чёрная или бурая с белым рисунком; нижняя — ржаво-красная; задние крылья с зазубренным краем. Распространены в Северном полушарии, преимущественно в умеренной зоне и в субтропиках. Бабочки появляются в первой половине лета. Гусеницы питаются листьями деревьев и кустарников. Наиболее известны: тополевый, развивающийся на тополях и осине, а также малый и голубоватый, живущие на жимолости.

Размах крыльев до 8cm.. В год обычно дает одно поколение в июне-июле. Зимуют гусеницы младших возрастов. Кормовыми растениями гусениц являются ивы, осины, тополя. Бабочки никогда не посещают цветков, охотно присаживаются на влажную землю, на конский и коровий помет, очень пугливы и взлетают при малейшей опасности. Сильное влияние на численность оказывают паразитические насекомые, насекомоядные птицы, а также низкая среднесуточная температура в период размножения бабочек.

Вариант № 7

Задание:

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу.

|

Название насекомого |

|

|

Место обитания |

|

|

Тип окраски |

|

|

Биологическое значение |

2.Сделайте вывод о значении приспособленности организмов к среде обитания.

Божья коровка.

Тело божьей коровки полушарообразное или яйцевидное, более или менее выпуклое. Голова короткая с 11, реже 10 членистыми сяжками, прикрепляющимися по бокам переднего края головы и могущими подгибаться под голову. Брюшко состоит из 5 свободных члеников. Как взрослые божьи коровки, так и их личинки питаются тлями; некоторые божьи коровки, равно как их личинки, питаются растениями. В случае опасности жуки поджимают сяжки под голову, а ноги под туловище, притворяются мёртвыми и выпускают желтоватый сок, прежде употреблявшийся против зубной боли. Виды, имеющие более длинные ноги, в таких случаях стараются спастись бегством. Жуки зимуют под корой деревьев, под корнями и т. п. Весной самки откладывают желтоватые яички на листьях; из яичек вылупляются удлиненные, сзади заострённые личинки. Личинки божьих коровок часто имеют яркую окраску, бывают усажены бородавками и шипами; сяжки их 3-членистые, на каждой стороне головы находится по 3-4 простых глазка; ноги их довольно длинны. Куколки прикрепляются к листьям задним концом тела. Большая часть божьих коровок весьма полезна тем, что потребляет множество тлей, вредящих растениям, только очень немногие из них (напр. Epilachna), питаясь растительной пищей, бывают вредны.

Тема: Приспособление организмов к водной среде обитания

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный характер.

Теоретическая часть:

Адаптация - (лат. – прилаживание, приноравливание) – возникновение в процессе эволюции свойств, признаков, повышающих шансы выживания и размножения организмов, сохранения большего числа потомков. В борьбе за существование в процессе естественного отбора выживают особи, наиболее приспособленные к среде обитания.

Среда обитания – совокупность конкретных условий (факторов неживой и живой природы) в которых обитает данная особь, популяция или вид. Место обитания, участок суши или водоема, занятый частью популяции особей одного вида и обладающий всеми необходимыми условиями для их существования (климат, рельеф, почва, пища и др.). Чем лучше приспособлены организмы к данным условиям, тем больше численность особей данного вида.

Приспособленность, как частный пример адаптации, является результатом эволюционных изменений. Характер приспособлений в своеобразной среде различен. Поскольку в природе существуют самые разнообразные условия существования, то и примеров приспособленности организмов – огромное множество: к различной температуре и влажности, к различной степени освещенности, к различным способам питания и поискам пищи, к защите, к привлечению партнера и т.д. Адаптации относительны: приспособленность к одним факторам среды не обязательно сохраняются в других условиях, т.к. условия меняются быстрее, чем формируются определенный признак.

Практическая часть:

Рассмотрите предложенные вам объекты

Определите среду обитания данного растения и животного.

Выявите черты приспособленности изучаемых видов к среде обитания (во внешнем и внутреннем строении, размножении, поведении, питании и др.)

Пример:

1. Название вида: утка дикая

2. Среда обитания: водная

3. Место обитания: озеро

4. Черты приспособленности: конечности с плавательными перепонками

5. Биологическая роль адаптации:

На зиму улетает в теплые края

Помогает перемещаться в воде

помогает питаться насекомыми

помогает переносить неблагоприятные условия среды

1.БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Белые медведи живут в Арктике, Гренландии и северных районах Северной Америки и Азии.

Белый медведь является самым крупным хищником, обитающим на суше. Вес взрослого самца достигает 700кг, а длина достигает 3м.

Белого медведя от других медведей отличают длинная шея и плоская голова. Цвет шубы варьирует от белого до желтоватого; летом мех может желтеть из-за постоянного воздействия солнечного света. Шерсть белого медведя лишена пигментной окраски, и шерстинки полые. Полупрозрачные волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, придавая шерсти теплоизоляционные свойства. Подошвы ног подбиты шерстью, чтобы не скользить по льду и не мёрзнуть. Между пальцами есть плавательная перепонка, а передняя часть лап оторочена жёсткими щетинками. Изогнутые, толстые когти могут удержать даже сильную добычу. Широкие ступни позволяют животному без особого труда передвигаться по глубокому снегу.

Еще одной защитой от морозов и пронизывающих северных ветров является 10-сантиметровый слой подкожного жира.

Свою добычу белые медведи либо терпеливо выжидают, либо застают врасплох. Излюбленная добыча белых медведей это кольчатая нерпа, морж, морской заяц и рыба. Белая окраска способствует маскировке хищника, когда он подкарауливает добычу. Не брезгуют они и птичьими яйцами, морскими водорослями и остатками пищи, которые находят вблизи человеческого жилья.

За тюленями белый медведь охотится, подкарауливая их у лунок. У полярных медведей хорошо развиты обоняние, слух и зрение - свою добычу медведь может увидеть за несколько километров, кольчатую нерпу может учуять за 800м, а, находясь прямо над её гнездом, слышит малейшее шевеление. Он наносит сильнейший удар лапой по появившейся из-под воды голове морского зверя и тут же выбрасывает его на лед.

Совершает сезонные кочёвки в соответствии с годовыми изменениями границы полярных льдов: летом отступает вместе с ними ближе к полюсу, зимой перемещается на юг, заходя на материк. Хотя белый медведь держится преимущественно на побережье и льдах, зимой он может залегать в берлогу на материке или на островах, иногда в 50км от моря.

В зимнюю спячку, продолжительностью 50-80 дней, залегают, в основном, беременные самки. Самцы и холостые самки ложатся в спячку на короткий срок и не ежегодно.

2.МОРЖ

В водах Северного Ледовитого океана живет самое крупное ластоногое млекопитающее - морж, ведущий стадный образ жизни у берегов Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, в море Лаптевых, Чукотском и Беринговом морях. Несмотря на свой неуклюжий вид, он ловко и проворно плавает в прибрежных водах и передвигается по суше.

Длина огромного тела великана может достигать 5 м, а масса – 2 т.

Самой характерной особенностью моржа являются длинные мощные клыки, весом по 2 - 4 кг каждый, представляющие собой грозное оружие в схватке с белым медведем. Этот пятиметровый морской зверь обычно нападает на медведя снизу, вонзая в него клыки на всю их длину.

Морж не боится ледяной воды и холодного арктического климата. Его тело, имеющее толстую жировую прослойку и толстую кожу (3-5 см), хорошо защищено от переохлаждения, что позволяет ему спать не только на обледеневшем берегу, но и в море. Держаться на воде во время сна ему помогает воздухоносный подкожный мешок, соединенный с глоткой.

Морж плохо видит, но зато имеет хорошее обоняние, благодаря которому он чувствует приближение опасности. В случае тревоги все стадо поднимается с места, и в панике кидается в воду. В давке часто погибает несколько особей, туши которых становятся пищей для полярных медведей.

Кожа моржа покрыта редкими жесткими волосами. На верхней губе в несколько рядов расположены подвижные толстые вибриссы, снабженные большим количеством нервных окончаний. Вибриссы являются органами осязания, с помощью которых морж прощупывает корм на дне моря, добывая различных моллюсков, рачков, червей, реже мелких рыб. Органами плавания и ныряния у моржей служат ласты, при этом задние ласты могут подворачиваться под туловище, что позволяет животному отталкиваться от поверхности льда.

Размножаться моржи начинают в пятилетнем возрасте и всего один раз на 3 - 4 года. Самка рождает одного детеныша и нежно заботится о нем около года, пока у моржонка не вырастут клыки.

Вывод:

Тема: Приспособление организмов к наземно-воздушной среде обитания

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный характер.

Теоретическая часть:

Адаптация - (лат. – прилаживание, приноравливание) – возникновение в процессе эволюции свойств, признаков, повышающих шансы выживания и размножения организмов, сохранения большего числа потомков. В борьбе за существование в процессе естественного отбора выживают особи, наиболее приспособленные к среде обитания.

Среда обитания – совокупность конкретных условий (факторов неживой и живой природы) в которых обитает данная особь, популяция или вид. Место обитания, участок суши или водоема, занятый частью популяции особей одного вида и обладающий всеми необходимыми условиями для их существования (климат, рельеф, почва, пища и др.). Чем лучше приспособлены организмы к данным условиям, тем больше численность особей данного вида.

Приспособленность, как частный пример адаптации, является результатом эволюционных изменений. Характер приспособлений в своеобразной среде различен. Поскольку в природе существуют самые разнообразные условия существования, то и примеров приспособленности организмов – огромное множество: к различной температуре и влажности, к различной степени освещенности, к различным способам питания и поискам пищи, к защите, к привлечению партнера и т.д. Адаптации относительны: приспособленность к одним факторам среды не обязательно сохраняются в других условиях, т.к. условия меняются быстрее, чем формируются определенный признак.

Практическая часть:

Рассмотрите предложенные вам объекты

Определите среду обитания данного растения и животного.

Выявите черты приспособленности изучаемых видов к среде обитания (во внешнем и внутреннем строении, размножении, поведении, питании и др.)

Результаты исследований занесите в таблицу (по аналогии с примером):

Пример:

1. Название вида: Еж обыкновенный

2. Среда обитания: Наземно воздушная

3. Место обитания: Нижний ярус леса в умеренном климате

4. Черты приспособленности: иглы, сворачивается клубком в случае опасности, хорошо развито обоняние, мордочка острая, острые мелкие зубы

5. Биологическая роль адаптации:

На зиму впадают в спячку.

защита от врагов

помогает искать пищу

помогает питаться насекомыми

помогает переносить неблагоприятные условия среды

1.Жира́ф (лат. Giraffa camelopardalis) — млекопитающее из отряда парнокопытных, семейства жирафовых. Является самым высоким наземным животным планеты.

Жирафы обитают в саваннах Африки. Сегодня их можно встретить только к югу и юго-востоку от Сахары, прежде всего в саваннах Восточной и Южной Африки.

Самцы жирафа достигают высоты до 5,5—6,1 м (около 1/3 длины составляет шея) и весят до 900—1200 кг. Самки, как правило, немного меньше и легче.

Шея у жирафов необычайно длинная, и это несмотря на то, что у них, как и у почти всех других млекопитающих, лишь семь шейных позвонков. Высокий рост увеличивает нагрузку на систему кровообращения, особенно в отношении снабжения мозга. Поэтому сердце у жирафов особенно сильное. Оно пропускает 60 л крови в минуту, весит 12 кг и создаёт давление, которое в три раза выше, чем у человека. Тем не менее, оно не смогло бы вынести перегрузки при резком опускании и поднятии головы жирафа. Для того, чтобы такие движения не вызвали смерть животного, кровь жирафа более густая и имеет вдвое более высокую плотность кровяных телец, чем у человека. Помимо этого, у жирафа имеются особые запирающие клапаны в большой шейной вене, прерывающие поток крови таким образом, что сохраняется давление в главной артерии, снабжающей мозг.

Тёмный язык жирафа очень длинный и мускулистый: жираф может высовывать его на 45 см и способен хватать им ветки. Чёрные глаза окаймлены густыми ресницами, уши короткие.

Жирафы обладают весьма хорошим зрением, слухом и обонянием, что позволяет им заблаговременно замечать опасность. Хорошему обзору местности способствует, конечно же, и большой рост. Своих высоких сородичей жирафы могут видеть на расстоянии до километра.

Жирафы умеют быстро бегать и в случае острой необходимости достигают галопом скорости 55 км/ч. Из-за своего большого веса и тонких ног жирафы могут ходить только по твёрдой поверхности. Болотистых пространств эти животные избегают, а реки часто представляют собой для жирафов непреодолимые преграды.

Благодаря своим размерам жираф имеет мало естественных врагов, а от тех немногих хищников, которые осмеливаются напасть на него, он довольно эффективно обороняется ударами передних копыт. Такой удар способен размозжить череп любому хищнику.

2.КРАПИВА ДВУДОМНАЯ

Крапива двудомная — травянистое растение семейства Крапивные (лат. Urticaceae). Ботаническое название — Urtíca dióica. Родовое название — Крапива.

Крапива двудомная — многолетнее травянистое растение с мощным корнем и длинными горизонтальными ветвистыми корневищами, достигает в высоту 60—200 см (при идеальных климатических условиях и при высокой плотности и высоте растений на месте произрастания).

Всё растение густо покрыто жгучими волосками. Побег удлинённый. Стебель крапивы двудомной полый, по консистенции травянистый, прямой или восходящий. Поверхность покрыта простыми и жгучими волосками. Поперечное сечение ребристое (четырёхгранное). Листорасположение накрест супротивное. В начале вегетации стебель простой, а во второй половине лета обычно развиваются пазушные побеги.

Распространена повсюду в умеренной зоне обоих полушарий: в Европе, Передней и Малой Азии, в Закавказье, Китае, на Индийском субконтиненте (причём в горах Непала взбирается на высоту до 3500 — 4000 м над уровнем моря), встречается в Северной Африке от Ливии до Марокко, занесена и натурализовалась в Северной Америке и Австралии. В России произрастает в европейской части и Западной Сибири, занесена в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Преобладает в лесной и лесостепной зонах. Благодаря своей способности вегетативно размножаться с помощью длинных корневищ часто образует обширные, почти чистые заросли - крапивники.

Тема: Приспособление организмов к почвенной среде обитания

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный характер.

Теоретическая часть:

Адаптация - (лат. – прилаживание, приноравливание) – возникновение в процессе эволюции свойств, признаков, повышающих шансы выживания и размножения организмов, сохранения большего числа потомков. В борьбе за существование в процессе естественного отбора выживают особи, наиболее приспособленные к среде обитания.

Среда обитания – совокупность конкретных условий (факторов неживой и живой природы) в которых обитает данная особь, популяция или вид. Место обитания, участок суши или водоема, занятый частью популяции особей одного вида и обладающий всеми необходимыми условиями для их существования (климат, рельеф, почва, пища и др.). Чем лучше приспособлены организмы к данным условиям, тем больше численность особей данного вида.

Приспособленность, как частный пример адаптации, является результатом эволюционных изменений. Характер приспособлений в своеобразной среде различен. Поскольку в природе существуют самые разнообразные условия существования, то и примеров приспособленности организмов – огромное множество: к различной температуре и влажности, к различной степени освещенности, к различным способам питания и поискам пищи, к защите, к привлечению партнера и т.д. Адаптации относительны: приспособленность к одним факторам среды не обязательно сохраняются в других условиях, т.к. условия меняются быстрее, чем формируются определенный признак.

Ход работы:

Рассмотрите предложенные вам объекты

Определите среду обитания данного растения и животного.

Выявите черты приспособленности изучаемых видов к среде обитания (во внешнем и внутреннем строении, размножении, поведении, питании и др.)

Результаты исследований занесите в таблицу (по аналогии с примером):

Пример:

1. Название вида: крот европейский

2. Среда обитания: почва

3. Место обитания: лес в умеренном климате

4. Черты приспособленности: редукция зрения, конечности копательного типа, хорошо развито обоняние, вытянутая форма туловища, покрытого густым мехом – шубкой, ворс которой растет прямо, эта особенность позволяет кроту передвигаться под землей в любом направлении, так как ворс свободно ложится в любом направлении, не препятствуя перемещениям

5. Биологическая роль адаптации:

На зиму впадают в спячку.

защита от врагов

помогает искать пищу

помогает питаться насекомыми

помогает переносить неблагоприятные условия среды

1. Дождевой червь обыкновенный

Крупные почвенные малощетинковые черви семейства Люмбрициды. Они поедают отмершие растительные ткани и продукты жизнедеятельности животных затем это всё переваривают и перемешивают полученную массу с почвой. Эту особенность научился использовать человек в своих целях для получения ценнейшего удобрения — биогумуса. Среда обитания- почвенная. Тело их сегментировано, что обеспечивает продвижение в почвенной среде. Слизь помогает им передвигаться даже в самых твердых почвах. Для раздвигания почвенных частиц у них выработалось приспособления в виде гидроскелета. Специальных органов чувств нет, но чувствительные клетки в коже позволяют дождевому червю чувствовать прикосновение к его коже и отличать свет от тьмы. Рот расположен на переднем конце тела.

2. Медведка обыкновенная

Медведка — довольно крупное насекомое, которое относится к отряду прямокрылых. Существует более 100 видов данных роющих членистоногих. Взрослая особь может достигать 5 сантиметров в длину. Медведка предпочитает влажную, хорошо прогретую почву. Как правило, брюшко в 3 раза длиннее головогруди, что не свойственно другим насекомым, оно очень мягкое, продолговатой формы, около 1 сантиметра в диаметре. На конце брюшка два коротеньких волоска, которые называются «цирки». Они могут достигать в длину 1 сантиметра. Голова медведки довольно подвижна, может спрятаться, в случае опасности, под грудной панцирь. Голову венчают два глаза, усы и щупальца. Всего щупалец 4, они расположены вокруг рта. Передняя пара лап создана для копания земли и значительно отличается от остальных конечностей. Все представители вида живут исключительно под землей. Селятся в самостоятельно вырытых норах. В случае надобности медведка вскидывает длинные крылья и может перемещаться по воздуху, но не выше 5 метров.

Приспособление к среде обитания: роющая– хорошо развита у такого насекомого как медведка, позволяет рыть ходы для передвижения под землей

|

Раздел/тема |

Результаты обучения (предметные и метапредметные результаты) |

Основные показатели оценки результата |

Формы и методы контроля и оценки |

Тип и вид контроля |

Способ оценки |

Инструментарий контроля |

|

Раздел 2 Экосистема

|

Предметные результаты: - владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; - владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; -сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; -сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. Метапредметные результаты: -умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; - умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; -владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; - готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. |

1.Скорость. 2.Точность. 3.Знание терминов. 4.Знание основных биологических законов. 5.Знание методов решения генетических задач.

|

Практические работы

|

Текущий само и взаимоконтроль |

критериальный

|

Инструкции по выполнению практических работ. |

|

Раздел 3: Клетка |

||||||

|

Раздел 4: Организм |

• соответствие темы и содержания занятия учебно-тематическому плану и рабочей программе учебной дисциплины;

• четкость и ясность цели и задач занятия;

• раскрытие в ходе занятия органического единства теории и практики при решении конкретных задач;

• целесообразность включения теоретического материала с позиций содержания лекционного курса, наличия учебников, учебных пособий и других источников;

• точность и достоверность приведенной информации;

• отражение современного уровня развития науки и техники, культуры и искусства;

• профессиональная направленность занятия, связь с профилем подготовки студентов;

• согласованность заданий с содержанием других форм аудиторной и самостоятельной работы студентов;

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № _______

Тема: _________________________________________________________

(наименование темы)

Продолжительность ________ часа

1. Цель данного практического занятия

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия.

3. Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии.

4. Перечень и краткое описание технических (программных) средств, необходимых для проведения занятий.

5. Практические задачи, задания, упражнения.

6. Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы.

7. Критерии оценки качества выполнения практических работ.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.