Аннотация

Бакалаврская работа рассматривает решение актуальной проблемы –обучения технике плавания кролем студентов университета.

Цель исследования: проверить эффективность методики обучения технике плавания кролем студентов университета.

В ходе работы решены следующие задачи: определить исходный уровень техники плавания кролем студентов университета; разработать методику обучения технике плавания кролем студентов университета; исследовать эффективность методики обучения технике плавания кролем студентов университета.

Гипотеза исследования: предполагается, что методика обучения технике плавания кролем позволит студентам университета более эффективно освоить технику плавания кролем.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, содержит 10 рисунков, 5 таблиц, список литературы (20 наименование). Основной текст работы изложен на 50 страницах.

Оглавление

|

Введение…………………………………………………………………..... |

|

|

Глава 1 Научно-теоретические основы проблемы исследования ……… |

|

|

1.1 Анатомо-физиологические и психологические особенности юношей 1-х курсов университета ……………… |

|

|

1.2 Средства и методы обучения техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета …………. |

|

|

Глава 2 Задачи, методы и организация исследования ………………… |

|

|

2.1 Задачи исследования ………................................................. |

|

|

2.2 Методы исследования ……………………………………… |

|

|

2.3 Организация исследования …………………………………. |

|

|

Глава 3 Результаты исследования и их обсуждение |

|

|

3.1 Методика обучения технике плавания кролем студентов университета …………………………………………………….. |

|

|

3.2 Анализ эффективности разработанной методики обучения технике плавания кролем студентов университета ……………… |

|

|

Заключение ...……………………………………………………………..... |

|

|

Список используемой литературы ...……………………………………... |

|

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что плавание – это не просто вид спорта, а ключевой навык, обеспечивающий безопасность и уверенность в водной среде. Эффективное обучение должно строиться на принципах, которые учитывают индивидуальные физиологические особенности человека. Несмотря на то, что теоретики физической культуры признают ценность кроля как дисциплины, его реальное включение в университетские программы по физвоспитанию остается крайне ограниченным.

Специалисты в области физической культуры подчеркивают универсальность плавания кролем, отмечая его положительное влияние на ключевые аспекты развития студентов университета как от двигательных и психомоторных функций до общих функциональных возможностей организма. Отдельного внимания заслуживает психолого-педагогический эффект такие сопутствующие факторы, как командный формат занятий и руководство тренера, в значительной степени способствуют социальной адаптации и личностному становлению молодых людей.

Комплексы упражнений в плавании выходят далеко за рамки простой физической активности. Они воспитывают у студентов чувство ритма, делая их движения плавными, выразительными и эстетичными. Это становится мощным инструментом для формирования правильной осанки. Продуманная последовательность элементов превращает занятие в динамичный и увлекательный процесс, где нет места монотонности. В результате плавание дарит молодым людям заряд позитивных эмоций и повышает общий тонус организма.

Несмотря на признанную эффективность плавания кролем в физическом развитии студентов, эта область остается малоизученной на практическом уровне. Сложившаяся ситуация указывает на наличие существенного пробела в знаниях, для восполнения которого необходима целенаправленная методики обучения технике плавания кролем студентов университета.

Актуальность исследования заключается в необходимости разработки эффективной методики обучения технике плавания кролем студентов университета, так как проблема формирования навыков плавания является одной из основных проблем такой спортивной дисциплины как плавание.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс по плаванию студентов университета.

Предмет исследования: средства и методы обучения технике плавания кролем студентов университета.

Цель исследования: проверить эффективность методики обучения технике плавания кролем студентов университета.

Для достижения поставленной цели в ходе педагогического исследования решались следующие задачи:

1. Определить исходный уровень техники плавания кролем студентов университета.

2. Разработать методику обучения технике плавания кролем студентов университета.

3. Исследовать эффективность методики обучения технике плавания кролем студентов университета.

Гипотеза исследования: предполагается, что методика обучения технике плавания кролем позволит студентам университета более эффективно освоить технику плавания кролем.

Теоретико-методологическую основу исследования составили: труды отечественных и зарубежных учёных в области физиологии, физической культуры и спорта.

Для достижения цели и задач в исследовании были использованы следующие методы:

– анализ литературных источников;

– педагогическое наблюдение;

– оценка техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета;

– тестирование физической подготовленности;

– педагогический эксперимент;

– методы математической статистики.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что результаты работы уточняют теоретические положения техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета.

Практическая значимость исследования. Положительные результаты исследования позволяют разнообразить учебно-тренировочную деятельность техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета. Данная методическая разработка может быть рекомендована для широкого использования в практической работе различных ДЮСШ, СДЮШОР по техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.

Глава 1 Научно-теоретические основы проблемы исследования

1.1. Анатомо-физиологические и психологические особенности юношей 1-х курсов университета

Студенческая молодежь формирует специфическую социальную группу, находящуюся в условиях повышенного риска для здоровья. Ключевыми факторами этого риска являются интенсивные интеллектуальные нагрузки, кардинальная перестройка привычного образа жизни и постоянная необходимость психофизиологической адаптации. Физическое здоровье, представляющее собой комплекс морфофункциональных характеристик организма, служит интегральным индикатором его жизнеспособности. Именно его параметры выступают в роли значимых маркеров, позволяющих не только прогнозировать риск определенных заболеваний, но и оценивать эффективность оздоровительных программ среди молодежи. Изучение анатомо-физиологических и психологических особенностей юношей 1-х курсов университета крайне необходимо для построения учебно-тренировочного процесса. Как правило студенты 1-курсов – это юноши в возрасте 17-18 лет.

Возраст 17-18 лет – это возраст, который характеризуется завершением этапа полового созревания. В данном возрасте уже замедляется процесс роста тела в длину и замедляется прибавка в весе.

Возраст 17-18 лет – это самый важный период формирования физического потенциала пловцов, именно данный возрастной период характеризуется максимальным ростом физической подготовленности.

Как указывали М.В. Зуева, С.Н. Герасимов, А.К. Зырянова, П.Б. Гречанов «мальчики в физическом развитии уже уверенно преобладают над девочками. У девочек 17 лет рост в среднем равен 159,5 см, а вес 53 кг; у мальчиков в 17 лет соответственно- 167-168 см и 56-57 кг. У девочек в возрасте 18 лет рост и вес – 160-161 см, 55-56 кг, а у мальчиков этого возраста соответственно – 171-172 см, 60-61 кг. Стандарты физического развития юношей и девушек 18 лет уже практически не отличаются от стандартов физического развития взрослого человека» [11].

Пубертатный период скрывает в себе уникальное «тренировочное окно» – момент, когда организм спортсмена становится особенно отзывчивым к нагрузкам. Грамотно определив этот индивидуальный пик потенциала, тренер может многократно увеличить интенсивность занятий, что ведет к качественному скачку в развитии физических данных и, как следствие, к выдающимся спортивным результатам.

Данный этап развития характеризуется двумя ключевыми особенностями. Во-первых, возникает выраженная асимметрия мышечной силы, требующая адресной коррекции через специальные упражнения для левой стороны тела. Во-вторых, именно сейчас создаются оптимальные физиологические предпосылки для успешного воспитания мышечной силы и выносливости.

К 17-18 годам у юношей завершается становление познавательных функций, что наиболее ярко проявляется в качественном скачке мышления. Этот прогресс напрямую влияет на двигательное обучение так молодые люди начинают тонко анализировать механику движений, точно различая их силовые, временные и пространственные параметры. Это позволяет им не только воспроизводить сложные двигательные действия с высокой точностью, но и уверенно интегрировать их в целостную деятельность.

К 17-18 годам центральная нервная система в основном завершает этап интенсивного функционального становления. Однако эта зрелость остается хрупкой так для мозга в этот период характерны повышенная возбудимость, неуравновешенность нервных процессов и быстрая истощаемость нейронов. Именно этой внутренней нейрофизиологической «бурей» и объясняется частое изменение настроения и поведения, которое со стороны может казаться немотивированным.

С одной стороны, ценность физического развития для юношей этого возраста очевидна. С другой, его влияние нельзя свести к простой и линейной формуле. Это сложный, многокомпонентный процесс, темпы которого индивидуальны. Ключ к успеху лежит в персонализированном подходе: воздействие должно быть не только методически выверенным по интенсивности, но и хронологически точным, то есть соответствовать уникальной фазе развития каждого молодого человека.

Как отмечал С.Ю. Махов про возраст 17-18 лет «происходит дальнейшее повышение физического и психического уровня развития человека. Высокого уровня развития достигает аналитическая деятельность коры головного мозга, приводящая к качественным изменениям в характере мыслительной деятельности» [12].

Для студентов, ориентированных на спортивно-деловые мотивы, ключевыми становятся амбиции и целеустремленность. Их движет вперед воля к победе и высокому результату, которая естественным образом сочетается с развитым чувством ответственности перед командой и активной ролью в жизни спортивного коллектива.

Т.А. Кохан, Т.С. Васющенова отметили, что «при работе со студентами необходимо учитывать некоторые особенности морфологического развития молодых людей в этом возрасте. Особенно когда речь идет о развитии гибкости и подвижности в суставах. Оптимальный возраст для развития гибкости в возрасте 6-9 лет, далее по мере взросления это качество можно поддерживать на достаточно высоком уровне, при условии регулярных тренировок. К сожалению, многие студенты в детском возрасте не занимались никаким спортом, и развитию гибкости и подвижности суставов не уделялось никакого внимания. Кроме того, многие молодые люди в возрасте 16-19 лет начинают активно ходить в тренажерные залы, заниматься силовыми упражнениями при этом не уделяя время гибкости. В плавании для освоения правильной техники плавания очень важно иметь достаточную подвижность в суставах, особенно в плечевых, если речь идет о плавании кролем на груди. Помимо этого, в плавании важно научиться правильно чередовать моменты напряжения и расслабления мышц. Многие студенты не могут этого делать в связи с сильной закрепощенностью всего тела» [6].

Спортсмены с выраженной лично-престижной мотивацией демонстрируют более высокую психическую готовность на всех этапах соревнований. Однако их ключевой особенностью является ориентация на самоутверждение через спорт и получение внешнего одобрения, что часто подменяет истинные цели спортивной борьбы. Страх неудачи и эмоциональная нестабильность во время выступлений негативно сказываются на их результативности. Задача тренера в этой ситуации – это тактично перенаправить фокус спортсмена с внешней оценки на качественное выполнение конкретных задач.

Первый тип мотивации рождается из установки на рост: ценностью становятся усилия, кропотливая работа и личный прогресс. Ошибки здесь воспринимаются не как провал, а как неотъемлемая часть обучения, а ключевая задача – это дать каждому игроку почувствовать свою ценность и значимую роль в общем механизме команды. Второй тип, напротив, проистекает из фиксации на результате и сравнении с другими. Внимание игрока сфокусировано не на собственном развитии, а на том, чтобы превзойти товарищей по команде. Его парализует страх ошибки, а главной движущей силой становится убеждение, что признание и награда удел лишь немногих «звёзд».

Мотивационная сфера юношей в 17-18 лет характеризуется качественным скачком так их волевые усилия становятся целенаправленными и устойчивыми. Они способны долго и терпеливо двигаться к цели, превозмогая физическую усталость. В то же время организм вступает в фазу, когда природная пластичность снижается, и развитие сложно-координационных навыков требует уже не столько интуитивного усвоения, сколько тонкой, выверенной работы.

Тем не менее, в этом возрасте еще возможно значительное повышение спортивных результатов при условии системного и целенаправленного подхода к тренировкам.

На этом этапе подготовки ключевыми задачами становятся развитие силовых и скоростно-силовых качеств, а также всех основных видов выносливости – силовой, аэробной и статической.

Развитие координации в данном возрасте требует целенаправленной работы над ключевыми компонентами – быстротой моторного перестроения, согласованностью движений, навыком произвольного мышечного расслабления и тренировкой вестибулярной устойчивости. В тренировочный процесс активно интегрируются упражнения сопряженного воздействия, позволяющие одновременно развивать кондиционные (силу, выносливость) и координационные качества. Особое место занимают задания, где отработка и шлифовка технических элементов неразрывно связана с совершенствованием физических характеристик.

На этом этапе обучение приобретает ярко выраженную тренировочную специфику. Методический акцент смещается с игровых форм на соревновательные, что знаменует переход к более серьезному и целенаправленному этапу подготовки.

Максимальный прирост скоростно-силовых показателей у юношей наблюдается в 17-18 лет, что обусловлено пиком развития абсолютной силы в период полового созревания. На этапе углубленной специализации оптимальной методикой становится работа со средними отягощениями в максимальном темпе, с последующим плавным увеличением весов до субмаксимальных значений [3].

Период юности знаменуется глубокими переменами в самосознании и социальном позиционировании личности. Ключевым вызовом становится необходимость профессионального самоопределения. Обучение приобретает ярко выраженную профессиональную направленность, а выбор карьерного пути зачастую обусловлен не только личными склонностями, но и субъективными представлениями о статусе профессии.

Параллельно происходит интенсивное становление внутреннего мира. Юношеский возраст характеризуется «взрывом» самопознания: рефлексия, самоанализ и эмоциональная восприимчивость достигают пика. Это ведет к формированию целостной «Я-концепции» как системы знаний о себе, куда входит самооценка, восприятие своей внешности, что формирует уровень самоуважения. При этом часто возникает внутренний конфликт между идеальным представлением о себе и реальным. Все эти процессы синтезируются в ходе мировоззренческого поиска. Молодой человек активно ищет ответы на экзистенциальные вопросы о смысле жизни и своем предназначении. Этот кризис идентичности является нормативным и необходим для обретения личностной зрелости, завершаясь осознанием своей индивидуальности и роли в социуме. Центральной проблемой этапа становится поиск ответов на глобальные вопросы: «В чем смысл моей жизни?» и «Каким человеком мне стать?». Молодой человек стремится найти универсальную жизненную цель, что сопровождается активным процессом самосознания и определения своего места в мире.

Таким образом, проведенный анализ анатомо-физиологических и психологических особенности юношей 17-18 лет позволит определит средства и методы формирования навыков плавания кролем.

1.2 Средства и методы обучения техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета

В 17-18 лет подготовка юных спортсменов строится на принципе целостного развития, где все физические качества взаимосвязаны так прогресс в одном стимулирует рост других, тогда как отставание тормозит общее развитие. Данный принцип особенно актуален в период завершения формирования организма, когда физические упражнения оказывают максимально выраженное влияние на развитие двигательного потенциала.

Эффективность учебно-тренировочного процесса пловцов 17-18 лет напрямую зависит от учета возрастных особенностей их развития. В этот завершающий период формирования организма именно физическая подготовка становится краеугольным камнем всей работы, создавая фундамент для специальной спортивной результативности через целенаправленное развитие ключевых физических качеств.

Р.А. Гумеров указали, что «в отличие от других видов физических упражнений, плавание имеет свои особенности, поскольку движение человеческой деятельности происходит в водной среде. Плавание – это круговые движения руками и ногами с развитым ритмом, дыханием и таким же участием больших групп мышц. Плавание способствует развитию таких качеств, как выносливость, скорость, гибкость и ловкость. Чтобы понять влияние водной гимнастики на организм человека и ее правильное применение, необходимо знать особенности плавательного деятельности» [3, с. 27].

Н.В. Чертов отметил, что «плавание считается неповторимым видом физических упражнений и принадлежит к более многочисленным типам спорта, равно как в нашем государстве, таким образом, и за границей» [20, с. 28].

Н.Е. Курочкина, Ю.В. Кудинова, А.Г. Демчук подчеркнули, что «универсальность плавания заключается в реализации следующих принципов:

– плавание – это универсальный вид спорта, в котором при движении задействованы абсолютно все мышцы с равномерной нагрузкой. Занимаясь в бассейне регулярно, каждый человек получает возможность довести линии своего тела до совершенства, не изнуряя себя утомительными пробежками или часами в тренажерном зале.

– плавание безопасно для наших суставов и позвоночника, в отличие от легкой атлетики, где всегда существует риск получить растяжение или вывих. Люди, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но не желающие отказываться от движения, находят в плавании отличный способ дать своему телу необходимый заряд энергии.

– также плавание позволяет укрепить иммунитет и повысить защитную функцию организма» [9, с. 22].

М.В. Зуева, С.Н. Герасимов, А.К. Зырянова, П.Б. Гречанов подчеркнули, что «уникальность плавания связана с двигательной активностью в водной среде. В данном случае на организм человека воздействуют водная среда и физические нагрузки. Поэтому данные признаки показывают физические параметры воды: температуру, плотность, теплоемкость, вязкость, давление. Развитие плавательных навыков возможно, если преподаватель хорошо применит правильность контакта человека с водной средой в процессе обучения учеников плаванию. Полезность для организма человека от плавания значительная. Вода является основным источником очищения кожи человека, совершенствует кожное дыхание и укрепляет саму кожу. К повышенной активности приводит такое, что: учащается дыхание, учащается сердцебиение, изменяется тонус периферических сосудов, усиливается обмен веществ. Это сопряжено с тем, что вода имеет повышенную теплопроводность и теплоемкость по отношению с воздухом, что приводит к особенному повышению теплопередачи и давления воды на поверхности тело человека» [11, с. 23].

Н.Ж. Булгакова указала, что «регулярные занятия плаванием являются мощным фактором воздействия на нервную высшую деятельность человека. Вода, мягко обтекая тело, массируя находящиеся в коже и мышцах нервные окончания, благоприятно воздействует на центральную нервную систему, успокаивает, снимает утомление. После плавания человек легче засыпает, крепче спит, у него улучшаются внимание, память. Действие температуры воды улучшает кровоснабжение мозга, уравновешивает процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, т.е. положительно сказывается на состоянии психики, способствует формированию положительного эмоционального фона, так необходимого в повседневной жизни» [13, с. 29].

Как указывали М.Г. Непочатых, В.А. Богданова, К.С. Лабзо, И.Ю. Никитина, О.И. Алексеева, А.М. Смирнов «под техникой спортивного плавания понимают систему движений, позволяющую пловцу преодолевать соревновательную дистанцию с возможно более высокой скоростью, оптимальной затратой сил и в соответствии с правилами соревнований. Соревновательная деятельность пловца включает в себя выполнение старта, передвижение по дистанции, выполнение поворота, финиш. Спортивными способами плавания являются: кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй (дельфин)» [8, с. 17].

А.Н. Сафонов, И.М. Городничева, В.И. Талютов указали, что «плавание кролем на спине, как и на груди, предполагает попеременное выполнение гребковых движений руками и ногами, во время которых происходит смена положений тела пловца относительно позвоночника: когда правая рука вытянута вперед, а левая совершает гребковое движение к бедру, туловище слегка развернуто правым боком ко дну; когда левая рука вытянута вперед, а правая совершает гребковое движение к бедру, туловище меняет положение правым боком ко дну. В процессе смены сторон положения туловища важна синхронизация движений и балансировка корпуса для уменьшения сопротивления воды движущемуся телу. В отличие от других способов плавания, где голова вынужденно погружается в воду, при плавании на спине дыхание свободно, что позволяет уменьшить напряжения, которые не способствуют улучшению продвижения в воде и больше внимания уделить эффективным движениям. Данная особенность способствует развитию способности балансировки тела на воде и переносу на другие стили плавания» [18, с. 19].

Кроль – это стиль плавания, основанный на непрерывном чередовании длинных мощных гребков руками и частых поперечных ударов ногами, больше напоминающих работу моторного винта, чем ножницы. Пока одна рука с силой отталкивает воду назад, другая уже проносится вперед для следующего гребка. Дыхание спортсмена синхронизировано с движением корпуса: лицо большую часть времени погружено в воду и поворачивается для короткого вдоха в сторону. Хотя классический кроль выполняется на груди, существует и его «зеркальная» версия – кроль на спине.

Кроль – это не просто самый быстрый стиль плавания; его биомеханика считается наиболее естественной для человека. Факты говорят сами за себя так все мировые рекорды в заплывах вольным стилем были достигнуты исключительно благодаря этой технике. Такое доминирование привело к тому, что понятия «вольный стиль» и «кроль» в современном плавании стали практически неотделимы друг от друга.

«Ползи» – так с английского переводится «кроль», и это лучшее описание стиля. Его отцом-основателем считают Чарльза Дэниелса, чьи методики XX века не устарели. Главное в кроле не сила, а чистота техники. Неважно, двухударный у вас вариант или шестиударный, именно руки задают скорость, а любая погрешность в движении мгновенно гасит её. Постичь тонкости лучше с тренером, но и самостоятельный путь при грамотном подходе открыт.

Кроль – это настоящая интервальная тренировка на воде, которая строит выносливость, закаляет силу и ставит мощное, экономное дыхание. Каждый заплыв превращается в эффективную жиросжигающую сессию, а постоянная работа кора в скрытую тренировку для пресса, которая помогает обрести четкий рельеф и подтянуть линию талии.

Сердце и сосуды работают как часы именно такой эффект дарит плавание кролем. Этот стиль не просто укрепляет иммунитет, а запускает мощный оздоровительный процесс: улучшает кровоток и обеспечивает естественный гидромассаж для внутренних органов. При этом вода бережно разгружает опорно-двигательный аппарат, превращая каждую тренировку в эффективную и безопасную терапию.

С точки зрения биомеханики, кроль обеспечивает уникальное сочетание разгрузки позвоночника и одновременного укрепления мышечного корсета. Это делает его одним из наиболее рекомендуемых видов физической активности при таких состояниях, как межпозвонковые грыжи и нарушения осанки, где важна эффективная, но щадящая нагрузка.

Кроль – это стиль, где тело не знает пауз, пребывая в постоянном потоке движения. Основную мощь для продвижения вперёд генерируют мышцы рук, плечевого пояса и спины, превращая пловца в скоростной снаряд. И хотя техника требует филигранного отточения, именно кроль считается фундаментом профессионального спортивного плавания тем самым языком, на котором говорят чемпионы.

Кроль на груди – это скорость в чистом виде, он оставляет позади даже плавание на спине. Движение вперед рождается мощной работой мышц рук, груди и плечевого пояса. Для старта вам понадобятся лишь очки и шапочка. А чтобы полностью сосредоточиться на оттачивании техники, попробуйте добавить маску с трубкой – это освободит вас от постоянных мыслей о дыхании и позволит почувствовать каждое движение.

При этом кролем можно проплыть значительнее расстояния без критической усталости. Именно поэтому обычно пловцы в соревнованиях на открытой воде и триатлеты используют именно вольный стиль плавания.

Как отмечал Н.В. Чертов «одним из самых скоростных способов плавания является кроль на груди. Поэтому на соревнованиях в заплывах кролем пловцы стремятся плыть кролем на груди. Соревнования проводятся на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м, 400 м для мужчин и женщин, на 800 м для женщин и 1500 м - для мужчин, а также в эстафетном плавании 4х100 м и 4х200 м и на последнем этапе комбинированной эстафеты 4х100 м. Плавание кролем на груди представлено в последних отрезках комплексного плавания на 200 м и 400 м, а также при сдаче нормативов. Внешне кроль на груди отличается поочередными гребковыми движениями рук спереди - назад с проносом над водой и попеременными движениями ног вверх-вниз» [11, с. 27].

Техника кроля строится на нескольких ключевых принципах. Исходное положение – на груди. Движения рук – попеременные и симметричные, напоминающие мельницу. Работа ног представляет собой непрерывные движения в вертикальной плоскости, обеспечивающие устойчивое положение тела. Дыхание билатеральное: выдох выполняется в воду, а вдох в сторону, синхронно с окончанием гребка и проносом противоположной руки.

Как отмечал Е.В. Токарь «прикладное значение стиля плавания кролем на груди заключается в том, что он используется в различных условиях для преодоления водных преград, плавания в одежде, оказания помощи тонущему и т.д. Кролем можно плыть под водой при нырянии, работая одними ногами или помогая себе гребками рук как при брассе» [19, с. 24].

Техника кроля представляет собой модульную систему, где ключевые элементы – это работа ног, рисунок гребка и ритм дыхания – могут быть адаптированы. Выбор той или иной комбинации напрямую зависит от дистанции и поставленной цели. Вот почему для профессиональных спортсменов создается персональная «сборка» стиля, где каждая деталь работает на максимальный КПД.

Как указывали М.Г. Непочатых, В.А. Богданова, К.С. Лабзо, И.Ю. Никитина, О.И. Алексеева, А.М. Смирнов «движения ногами. При плавании кролем на груди ноги двигаются попеременно снизу вверх (подготовительное движение) и сверху вниз (гребковое движение или «удар») с небольшой амплитудой, минимально сгибаясь в коленных суставах, стопы повернуты носками немного внутрь, что позволяет придать телу горизонтальное и обтекаемое положение, продвигая его вперед. Ноги выполняют движения от бедра. Вслед за бедром в движение вовлекается голень и стопа. Движение ноги вниз носит «захлестывающий характер». При правильном движении ног на поверхности воды образуются брызги и пенистый след. Движения руками. При плавании кролем на груди руки совершают попеременно чередующиеся гребковые движения в воде и подготовительные – над водой. Полный цикл движения руки делят на фазы: гребковое движение (в воде) – захват, подтягивание, отталкивание и подготовительное движение (над водой) – выход руки из воды, пронос, вход руки в воду» [18, с. 19].

Умение плавать – это ряд выполняемых определенным способом действий, которые приводят к качественному результату плавания.

Навык плавания – это способность плавать, который формируется путем повторения и доведенный до автоматизма.

Итак, умение плавать –это способ плавания, который основан на твердо сформированных навыках. Навыки – это основа формирования умений плавать.

Для освоения кроля первокурсникам предлагается целый арсенал современных и классических инструментов. Помимо базовых физических упражнений, в тренировки включаются тренажеры, развивающие специфическую силу пловца, и инвентарь для отработки техники. Процесс обучения также поддерживается визуализацией: используются видеоанализ, схемы и пособия, которые помогают студентам увидеть и понять свои ошибки.

Основу обучения студентов-первокурсников технике кроля составляют три группы упражнений так общеразвивающие (для укрепления организма в целом), подготовительные (для освоения базовых движений) и специальные (для отработки элементов кроля в воде).

Таким образом, формируется четкое разделение так общеразвивающие упражнения осваиваются на суше, специальные – целенаправленно отрабатываются в водной среде, а подготовительные служат гибким связующим звеном между ними, практикуясь в обеих средах.

Общеразвивающие упражнения создают физический фундамент для изучения кроля. Они целенаправленно развивают базовые качества – силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость, что повышает общую тренированность организма и облегчает освоение сложных плавательных движений.

Общую физическую базу для кроля первокурсники развивают через классическую гимнастику. Это и базовые движения вроде бега и прыжков, и работа с собственным весом, и упражнения с использованием дополнительного инвентаря и гимнастических снарядов.

Для того, чтобы освоить кроль, первокурсники сначала отрабатывают его элементы через подготовительные упражнения. Этот этап включает два ключевых направления: сухую отработку движений (имитацию) и выполнение специальных заданий в воде, которые помогают почувствовать и закрепить правильную технику.

Игровые упражнения в воде – это динамичная и увлекательная форма подготовки, которая в непринужденной обстановке помогает студентам интуитивно осваивать ключевые элементы кроля.

Имитационные упражнения на суше знакомят юношей с биомеханикой кроля, но не передают реальных ощущений от воды. Их ключевая задача – создать первичный ментальный и мышечный образ движений. Из-за этого их следует дозировать: многократное повторение рискует закрепить «сухую» версию навыка, которая будет мешать естественному освоению техники в воде. Тем не менее, на старте обучения без этой базы не обойтись.

К методам формирования навыков плавания кролем у юношей 17-18 лет относятся способы и приемы работы тренера, применение которых обеспечивает быстрое и эффективное освоение навыка плавания кролем. При формировании навыков плавания кролем у юношей 17-18 лет используют такие основные методы как словесные, практические, наглядные.

Словесные методы формирования навыков плавания кролем у юношей 17-18 лет – это беседа, анализ, указывание, распоряжения, команды, разбор. Использую такие методы тренер помогает юношам лучше понять технику плавания кролем.

К практическим методам обучения техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета относятся метод практических упражнений, игровой метод и соревновательный метод. Практический метод направлен как на освоение техники плавания кролем, так и на развитие физических качеств.

К наглядным методам обучения техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета относятся показ выполнения упражнений техники плавания кролем, изучение наглядных пособий, просмотр видеоматериалов.

Кроль – это универсальный инструмент в арсенале тренера. В зависимости от этапа подготовки и поставленных задач, работа над этим стилем позволяет достигать принципиально разных целей от оттачивания спринтерской скорости до воспитания специальной выносливости.

Для организации эффективной тренировки необходимо разрабатывать специальные методики, которые включает как теоретическую, так и практическую подготовку юношей к плаванию кролем.

Таким образом, дидактический потенциал плавания кролем в обучении студентов-первокурсников остается недостаточно изученным, что определяет актуальность данного исследования. Проведенный теоретический анализ позволяет утверждать, что целенаправленное освоение техники кроля является эффективным методом формирования базовых плавательных навыков у данной категории обучающихся.

Выводы по Главе 1

Проведенный анализ научно-теоретических основ проблемы исследования позволил сделать следующие выводы так юноши 17-18 лет представляют собой специфическую возрастную группу, находящуюся на этапе завершения биологического созревания. Данный возраст является сенситивным периодом для развития силовых, скоростно-силовых качеств и различных видов выносливости, при этом отмечается снижение темпов развития координационных способностей и гибкости. Плавание кролем на груди идентифицируется как универсальное, естественное и наиболее скоростное средство физического развития, обладающее значительным оздоровительным потенциалом. Его техническая структура, включающая попеременные гребковые движения руками и ногами, а также непрерывную работу туловища, предъявляет высокие требования к силе, выносливости и координации, что делает его эффективным инструментом для комплексного развития физических качеств у студентов.

Таким образом, теоретический анализ подтвердил, что целенаправленное и методически обоснованное применение плавания кролем на груди, с учетом анатомо-физиологических и психологических особенностей юношей 17-18 лет, является эффективным средством формирования устойчивых плавательных навыков.

Глава 2 Задачи, методы и организация исследования

2.1 Задачи исследования

Цель исследования: проверить эффективность методики обучения технике плавания кролем студентов университета.

Для достижения поставленной цели в ходе педагогического исследования решались следующие задачи:

1. Определить исходный уровень техники плавания кролем студентов университета.

2. Разработать методику обучения технике плавания кролем студентов университета.

3. Исследовать эффективность методики обучения технике плавания кролем студентов университета.

2.2 Методы исследования

Для достижения цели и задач в исследовании были использованы следующие методы:

– анализ литературных источников;

– педагогическое наблюдение;

– оценка техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета;

– тестирование физической подготовленности;

– педагогический эксперимент;

– методы математической статистики.

Анализ научно-методической литературы. Теоретической основой исследования послужили труды отечественных специалистов в области теории и методики плавания, представленные в списке используемой литературе. Анализ научно-методической литературы проводился с целью изучения методик обучения техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета.

Педагогическое наблюдение проводилось на трех этапах исследования, однако ключевыми для анализа динамики стали данные, полученные на начальном и конечном этапах. Педагогическое наблюдение проводилось за юношами 17-18 лет на базе Тольяттинского государственного университета с целью изучения этапов обучения техники движений кролем в плавании для студентов 1-х курсов университета.

Оценка технической подготовленности юношей 17-18 лет. Для оценки технической подготовленности были использованы следующие тесты:

– обтекаемость (длина скольжения). Для оценки техники скольжения юноши по команде «На СТАРТ!» выполняют отталкивание от бортика и скользят до полной остановки. Замеру подлежит расстояние (в метрах) от бортика до конечной точки. Тестирование проводится в бассейне после обязательной разминки;

– оценка темпа и шага на соревновательной скорости (подсчет количества гребков). Процедура тестирования осуществлялась в 25‑метровом плавательном бассейне. Предварительно участники выполняли комплекс разогревающих упражнений. По сигналу «На СТАРТ!» молодые спортсмены отталкивались от края бассейна, после чего велся учёт совершённых гребковых движений;

– плавание 50 м, мин.с. Тестирование проводилось в плавательном бассейне длиной 25 м. Перед стартом участники выполняли разминочный комплекс упражнений. Задача испытуемых заключалась в преодолении дистанции 50 м (два отрезка по 25 м). Время прохождения фиксировалось в протоколе с точностью до секунды (в формате «минуты: секунды»). Каждому участнику предоставлялась единственная попытка. Спортсмены могли выбирать предпочтительный стиль плавания; приоритетным считался кроль на груди.

Для оценки физической подготовленности были использованы следующие тесты:

– челночный бег 3х10м, с. Исследование направлено на оценку уровня координационных способностей (ловкости) испытуемых. Эксперимент осуществлялся в условиях спортивного зала с предварительно подготовленной разметкой: был обозначен коридор длиной 10 м, на противоположных концах которого нанесены стартовая и финишная линии. Участники обязаны были преодолеть финишную линию без остановки, продолжив бег ещё 5 м с постепенным снижением скорости. Момент пересечения финиша фиксировался секундомером, а результат (в секундах) заносился в протокол. Каждому испытуемому предоставлялась единственная попытка;

– прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см. Перед началом испытаний на полу с помощью рулетки разметили трёхметровый сектор и чётко обозначили стартовую линию. Участникам объясняли: при выполнении прыжка нельзя заступать за эту линию. Каждый юноша имел право на три попытки. Замер осуществляли от стартовой линии до точки приземления последней части тела чаще всего это были пятки. Все измерения проводили в сантиметрах. По завершении тестирования в протокол вносили лишь лучший результат из трёх выполненных попыток.

Педагогический эксперимент. Был проведен на базе Тольяттинского государственного университета. В исследовании приняло участие 20 юношей в возрасте 17-18 лет, 10 из них вошли в состав контрольной группы и 10 – в состав экспериментальной группы.

Экспериментальная группа занималась по разработанной методике обучения технике плавания кролем. Контрольная группа занималась по стандартной программе учебно-тренировочного процесса.

Достоверность полученных экспериментальных результатов оценивалась методами математической статистики. Верификация статистических гипотез осуществлялась с расчетом t-критерия Стьюдента, на основании которого определялся достигнутый уровень значимости (p).

2.3 Организация исследования

Исследовательская работа была организована на базе Тольяттинского государственного университета. В исследовании приняло участие 20 юношей в возрасте 17-18 лет, 10 из них вошли в состав контрольной группы и 10 – в состав экспериментальной группы.

Экспериментальная группа занималась по разработанной методики обучения технике плавания кролем.

Основные этапы исследования:

Первый этап исследования (сентябрь 2025 года). На первом этапе исследования изучалась и анализировалась научно-методическая литература для постановки проблемы исследования и её актуальности. Далее мною был организован педагогический эксперимент, включающий тестирование физической подготовленности юношей 17-18 лет.

Второй этап исследования (октябрь-ноябрь 2025 года). Второй этап характеризовался разработкой методики обучения технике плавания кролем студентов университета. Занятия по данной методики проводятся в форме дополнительных занятий, ограниченного временем (45) в системе целого учебного дня 3 раза в неделю. Занятия проводились дополнительно к тренировочному процессу юношей 17-18 лет.

Третий этап исследования (декабрь-январь 2026 года). Третий этап обозначился повторным тестированием физической подготовленности юношей 17-18 лет. Был проведен сравнительный анализ результатов и сделаны выводы об эффективности методики обучения технике плавания кролем студентов университета.

Вторая глава посвящена решению конкретных исследовательских задач, вытекающих из поставленной цели. В соответствии с этими задачами был подобран и охарактеризован комплекс методов. Подробно описана реализация каждого этапа работы с обоснованием применения выбранных диагностических средств. Применение специализированных педагогических тестов обеспечило объективную оценку уровня спортивной подготовленности студентов-первокурсников на разных стадиях эксперимента.

Глава 3 Результаты исследования и их обсуждение

3.1 Методика обучения технике плавания кролем студентов университета

Разработанная методика обучения технике плавания кролем учит студентов-первокурсников кролю через тесную связь понимания и действия. Ее основа – это интенсивная практика в воде, на которую приходится свыше 90% учебного времени. Теория интегрирована в живой процесс тренировок. Она подается в разных форматах от лекций-бесед по ключевым темам («Техника кроля», «Кроль как фундамент плавания») до разбора техники с помощью видео и показа тренером. Это позволяет студентам не просто «зазубрить» правила, а сразу применять знания в бассейне, обогащая свой двигательный опыт.

Методика обучения технике плавания кролем студентов университета реализуется через еженедельные занятия. Такой формат равномерной нагрузки обеспечивает последовательное и стабильное обучение юношей экспериментальной группы.

Методика реализуется в формате 45-минутных дополнительных занятий, которые проводятся трижды в неделю в рамках учебного дня для юношей 17-18 лет, параллельно с их основными тренировками.

Цель: позволит более эффективно освоить технику плавания кролем.

Задачи направлены на:

– содействие гармоническому, физическому развитию;

– обучение навыкам плавания кролем;

– воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование коммуникативных компетенций.

– формирование специальных физических качеств необходимых для освоения техники плавания.

Тематический план занятий представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Тематический план занятий

|

№ п/п |

Тема занятия |

Кол-во часов |

||

|

Теория |

Практика |

Всего |

||

|

1 |

Вводное занятие |

2 |

2 |

4 |

|

2 |

Техники плавания |

3 |

8 |

11 |

|

3 |

Плавание кролем |

2 |

8 |

10 |

|

4 |

Улучшение техники и физической формы |

2 |

6 |

8 |

|

5 |

Итоговое занятие |

|

1 |

1 |

|

Итого |

9 |

25 |

34 |

|

Тема 1. Вводное занятие

Теория: Техника безопасности на занятиях. Организационные вопросы. Понятия техники плавания кролем. Физиологическая направленность плавания кролем. Влияние плавания на организм человека.

Практика: Игровой практикум на знакомство, сплоченность. Первичная диагностика знаний, умений и навыков. Пробные упражнения.

Тема 2. Техники плавания.

При обучении плавания кролем корректировали:

– положение рук. Для правильного исполнения гребка, руки должны быть расслаблены, а пальцы сомкнуты. Руки необходимо опустить под воду так, чтобы ладонь была под углом 45 градусов. От погружения руки не должно быть всплеска;

– обращали внимание на то, как рука спортсмена действует в воде. Она должна быть как весло. Спортсмены с помощью рук должны были «отодвинуть» от себя максимальное количество воды. Руки должны быть ближе к туловищу, чтобы уменьшить количество махов по сторонам. Корректировали положения локтей.

Тема 3. Плавание кролем

Теория: Понятие кролем. Этапы возникновения плавания кролем. Техника безопасности на занятиях.

Рассмотрим техники плавания кролем, которые использовали на занятиях с юношами.

Кроль подразумевает постоянное выполнение цикличных движений. Техника плавания кролем на груди:

– отталкивание от бортика и переход в фазу скольжения. Начало попеременной работы ног;

– гребок воды одной рукой с перекатом туловища на бок;

– гребок воды второй рукой, прежде чем первая вернется в исходное положение.

Уровень технического мастерства пловца напрямую определяет его скорость и экономичность. Ошибки в технике не только вызывают перенапряжение в мышцах шеи и спины, но и снижают продуктивность работы дыхательной мускулатуры.

Ключевым элементом является положение тела так корпус должен занимать строго горизонтальное положение с сохранением естественных прогибов позвоночника для минимизации сопротивления воды. Голова при этом является продолжением линии тела; взгляд направлен вниз, на дно бассейна, а не вперед, что помогает удерживать таз и ноги у поверхности.

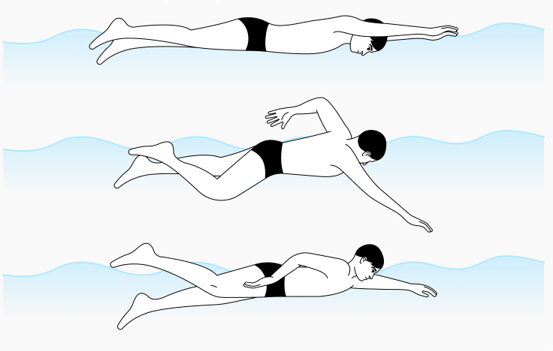

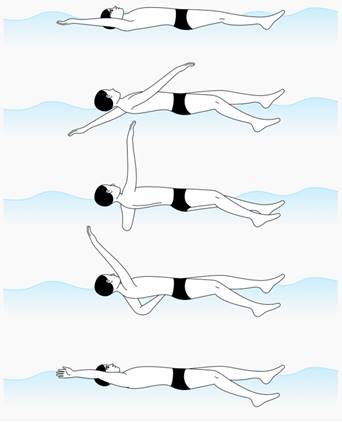

Рисунок 1 – Положение тела во время гребка

Техника плавания кролем характеризуется координированным вращением корпуса, которое синхронизировано с гребковыми движениями. Туловище ритмично поворачивается вокруг продольной оси вслед за рабочей рукой. К примеру, фаза подъема левой руки из воды для выноса сопровождается перекатом корпуса на правый бок.

Движения рук выполняются попеременно и представляют собой непрерывный цикл, который можно разделить на пять последовательных фаз.

Рисунок 2 – Движение рук во время плавания кролем

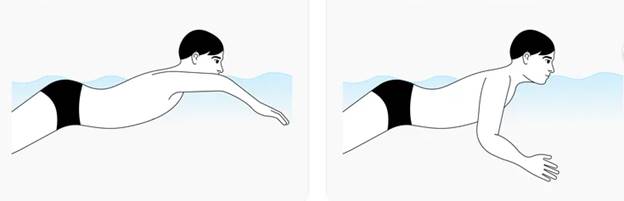

Техника работы ног при плавании кролем характеризуется постоянством так на протяжении всего заплыва движения остаются попеременными и выполняются в толще воды. Ключевым моментом является инициация движения от тазобедренного сустава. Хотя колени в процессе активно сгибаются, именно бедро задает импульс всей кинематической цепи, обеспечивая эффективную и мощную работу.

Рисунок 3 – Движение ног во время плавания кролем

Для увеличения силы толчка и скорости движения в кроле необходимо поддерживать стопы в вытянутом положении («от себя»). Движение ноги вниз сопровождается сгибанием в колене, а завершающий удар осуществляется стопой. При обратном движении вверх нога выпрямляется. Согласование движений рук и ног происходит в определенном ритме: на один полный цикл гребков руками приходится несколько ударов ногами. Начинающим пловцам рекомендуется осваивать базовую двухударную технику. Важно, чтобы в работе были задействованы все отделы нижних конечностей от бедер до стоп, что обеспечивает стабильную балансировку тела. Движения должны выполняться непрерывно и попеременно.

Для достижения максимальной скорости корпус должен занимать горизонтальное положение, большую часть времени находясь под водой. Оптимальное балансирование достигается за счет легкого (примерно на 20 см) погружения таза относительно уровня груди. Взгляд направлен вниз, а при необходимости вдоха в сторону края бассейна. Чтобы снизить сопротивление воды, тело удерживают в постоянном полуобороте, синхронно поворачивая его за гребущей рукой: на входе руки корпус разворачивается, а на выдохе возвращается в исходное положение.

Голова должна сохранять устойчивое положение на одной линии с позвоночником, тазом и ногами. Взгляд направлен на дно бассейна, макушкой следует тянуться вперед. Подъем головы приводит к смещению центра тяжести, опусканию ног и росту сопротивления, что неизбежно снижает скорость. При вдохе следует избегать резких поворотов головы и прижимания подбородка к груди – это ограничивает подвижность плечевого пояса и нарушает равновесие.

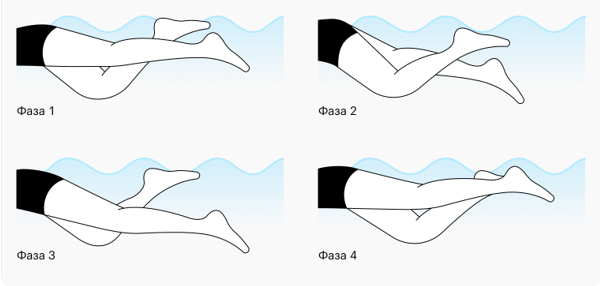

Ритм дыхания синхронизируется с общим темпом плавания. Классическим вариантом считается шестиударный кроль, при котором на шесть ударов ногами выполняется полный цикл движений рук и один вдох. Направление вдоха (вправо или влево) не влияет на скорость, однако для гармоничного развития мускулатуры и техники рекомендуется освоить двустороннее дыхание.

Рисунок 4 – Как правильно дышать во время плавания кролем

Техника дыхания в кроле синхронизирована с циклом движения рук. Для вдоха голова плавно поворачивается (а не поднимается) в сторону, в тот момент, когда одноименная рука завершает гребок и находится в фазе проноса над водой. Выдох осуществляется в воду через нос и рот одновременно во время следующего гребкового движения. Критически важно вернуть голову в нейтральное положение, взглядом направленное на дно, до того, как рука завершит свой цикл и войдет в воду.

Эффективное дыхание – это основа поддержания высокой скорости и энергоэффективности. Для юношей 17-18 лет оптимальным методом обучения является дыхание на каждый второй гребок (билатеральное дыхание). Это обеспечивает мышцы необходимым для интенсивной работы кислородом. Хотя ритм должен оставаться естественным, как при ходьбе, сама механика имеет особенности: вдох ртом выполняется быстро и мощно, что обусловлено коротким временным интервалом для этого действия. Идеальный выдох в кроле – это плавная и непрерывная струя воздуха, выходящая одновременно через нос и рот. Однако на старте обучения можно использовать упрощенный вариант как выдыхание только ртом. Эта хитрость помогает сконцентрироваться на технике и надежно защитит от попадания воды в нос.

Золотое правило дыхания в кроле так нужно выдыхать в воду в 2-3 раза дольше, чем вдох. Вдох – это короткий и точный «всплеск», который делается в момент, когда голова поворачивается в сторону руки, идущей над водой. Нужно начать выдох сразу после погружения, не задерживая дыхание.

Техника гребка в кроле представляет собой цикл из шести последовательных фаз, выполняемых руками поочередно.

Захват воды. Эффективность этой начальной фазы напрямую определяет скорость продвижения. Эффективный гребок требует создания жесткой кинематической цепи. Для этого пловец задействует всю руку как от кисти до плеча, фиксируя локоть в положении под тупым углом, что позволяет оптимально отталкиваться от воды.

В фазе подтягивания рука, сгибаясь в локте до прямого угла, мощно устремляется назад и в сторону. Кисть скользит вдоль тела, словно по направляющей, целенаправленно приближаясь к тазу. В этот момент ладонь, сохраняя плоскую форму, превращается в эффективное «водное крыло», создавая максимальное сопротивление для мощного продвижения вперед.

Отталкивание – это мощный финальный аккорд подводной части гребка. Рука, подобно пружине, резко выпрямляется за счет трицепса, посылая тело вперед заключительным импульсом, а кисть, скользя вдоль бедра, окончательно «выжимает» всю энергию из движения.

Выход из воды. Начиная от плеча, рука мягко и последовательно выходит из воды, как будто её вытягивают за ниточку: следом за плечом следует локоть, затем предплечье, и, наконец, кончики пальцев покидают воду у бедра.

Пронос над водой. Рука, полностью расслабленная, переносится по воздуху для подготовки к следующему циклу, в то время как противоположная рука выполняет гребковое движение.

Вход в воду. Конечность погружается в воду под острым углом, с полусогнутой кистью. Полное выпрямление и начало нового захвата происходят уже в ходе гребка.

Тема 4. Улучшение техники и физической формы

Теория: Понятие соревновательного процесса. Физиологическая особенность плавания кролем на спине. Влияние плавания кролем плавания на организм человека.

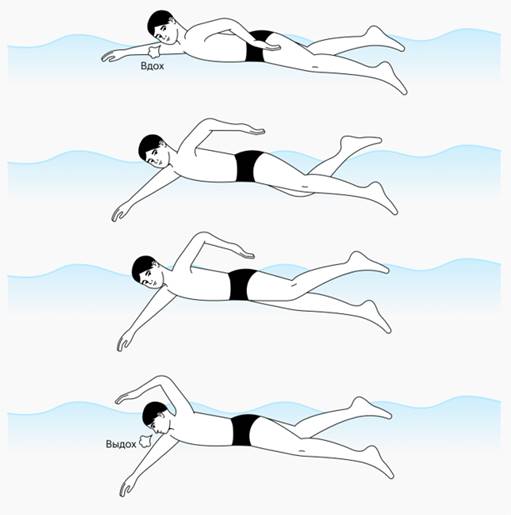

Техника плавания кролем на спине. Кроль на спине характеризуется цикличностью и координацией движений. Его выполнение начинается с мощного отталкивания от бортика с последующим переходом к попеременным движениям ногами. Технический рисунок включает непрерывные гребки руками: после гребка одной рукой и сопутствующего переката корпуса, вторая рука вступает в работу еще до полного возврата первой в исходную позицию.

Ключевые элементы техники во время занятия:

– положение тела. Тело пловца сохраняет близкое к горизонтальному положение на поверхности воды. Для облегчения входа руки в воду и увеличения амплитуды гребка допускаются более выраженные, по сравнению с кролем на груди, перекаты корпуса вокруг продольной оси.

– работа рук. Основная часть гребка выполняется под водой согнутой в локте под прямым углом рукой. Движения строго скоординированы: в момент, когда кисть одной руки достигает середины бедра, завершая подводную фазу, вторая рука, проносясь над водой, входит в нее, развернутая мизинцем вперед.

– работа ног. Движения ног напоминают технику кроля на груди – они выполняются попеременно в толще воды с характерным сгибанием в коленных суставах при движении вверх.

– дыхание. Важным преимуществом стиля является произвольный ритм дыхания. Его можно свободно синхронизировать с темпом движений, что делает этот способ плавания физиологически комфортным.

Рисунок 5 – Координация движений в кроле на спине

Тема 5. Итоговое занятие

Практика: Промежуточная диагностика знаний, умений и навыков плавания кролем. Выполнение контрольных заданий.

Работа с ошибками студентов:

– напряженный пронос руки над водой. Ошибка заключается в том, что рука прямая и напряженная. Рука должна быть расслабленной и слегка согнутой в локте для снижения нагрузки на плечевой сустав.

– запаздывающий вдох. Ошибка заключается в том, что поздний поворот головы, приводящий к нехватке времени для вдоха. Необходимо начинать вдох синхронно с гребком, пока положение тела и рук обеспечивает максимальную свободу для поворота головы.

– некорректная работа ног. Ошибка заключается в том, что слишком низкое или высокое положение ног, движения не в такт, «велосипед» (выход колена из воды), чрезмерное сгибание в коленях. Так ноги работают от бедра, близко к поверхности воды, с минимальным сгибанием в колене.

– неверное положение головы. Голова лежит на воде, взгляд направлен вниз. Это снижает сопротивление и предотвращает перенапряжение шеи.

– недостаточная ротация корпуса. Тело должно активно вращаться вокруг своей оси, чтобы облегчить дыхание и сделать гребок более мощным и длинным.

– неправильное положение стопы. Стопа должна быть вытянута от себя («носок балерины»), являясь продолжением голени для создания эффективной площади отталкивания.

Упражнения, применяемые в работе со студентами приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Упражнения для плавания кролем

|

Упражнение |

Описание и техника выполнения |

Дистанция/время |

Особенности |

|

Разминка на суше |

Стандартная разминка для разогрева мышц |

3-5 минут |

Выполняется до выхода в воду |

|

Разминка в воде |

Чередование стилей: кроль → спина → кроль → брасс |

100-200 м в каждую сторону |

Важно: темп спокойный, без задышки |

|

Проработка ног |

Плавание на ногах с доской, чередуя положение |

100-200 м |

Техника: 25 м на груди → 25 м на спине |

|

Стрелочка |

Отталкивание от бортика с максимальным вытягиванием |

По ощущению |

Цель: поймать чувство баланса и скольжения |

|

Гребок на 4 счета |

Работа руками с доской, ноги кролем |

200 м |

Алгоритм: гребок → вдох → опускание головы → возврат руки |

|

Плавание на боку |

Нижняя рука вперед, верхняя у бедра, ноги кролем |

100 м (25 м/бок) |

Опции: можно использовать ласты |

|

Кроль на 4 счета |

То же, что упражнение 5, но без доски |

По самочувствию |

Совет: при сложностях вернуться к доске |

|

Спокойный кроль |

Равномерное плавание кролем с контролем техники |

3×100 м |

Темп: медленный, с отдыхом 1 мин между отрезками |

|

Заминка |

50 м или 3-5 раз |

Варианты: любой стиль спокойно или повторение «стрелочки» |

Таким образом разработанная методика обучения технике плавания кролем позволит студентам эффективно освоить технику плавания кролем.

3.2 Анализ эффективности разработанной методики обучения технике плавания кролем студентов университета

В исследовании приняло участие 20 мальчиков в возрасте 17-18 лет, 10 из них вошли в состав контрольной группы и 10 – в состав экспериментальной группы.

Согласно данным таблицы 3, исходный уровень технической и физической подготовленности юношей 17-18 лет в контрольной и экспериментальной группах был статистически однороден, что подтверждает корректность формирования выборки перед началом эксперимента.

Таблица 3 – Средние данные технической и физической подготовленности ЭГ и КГ до педагогического эксперимента

|

Тесты |

Группа |

М |

m |

t |

P |

|

Обтекаемость (длина скольжения) м. |

ЭГ |

5,2 |

1,12 |

0,22 |

>0,05 |

|

КГ |

4,6 |

1,13 |

|||

|

Оценка темпа и шага на соревновательной скорости (подсчет количества гребков) |

ЭГ |

21,7 |

1,16 |

0,32 |

>0,05 |

|

КГ |

22,4 |

2.10 |

|||

|

Плавание 50 м, мин.с |

ЭГ |

1,12 |

1,71 |

0,48 |

>0,05 |

|

КГ |

1,11 |

1,76 |

|||

|

Челночный бег 3х10м, с |

ЭГ |

9,1 |

0,67 |

0,27 |

>0,05 |

|

КГ |

9,0 |

1,98 |

|||

|

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см |

ЭГ |

205,18 |

2,5 |

0,35 |

>0,05 |

|

КГ |

208,18 |

2,6 |

Данные таблицы 2 позволяют констатировать, что на старте эксперимента группы были сопоставимы по всем ключевым параметрам. Отсутствие статистически значимых различий (p > 0,05) в технической и физической готовности юношей обеспечивает чистоту будущего педагогического эксперимента.

После эксперимента с детьми экспериментальной группой проводились занятия по разработанной методике обучения технике плавания кролем.

Далее по завершению практического исследования мы отметили, что и в контрольной группе, и в экспериментальной наметились тенденции улучшения результатов (таблица 4).

Таблица 4 – Средние данные технической и физической подготовленности ЭГ и КГ после педагогического эксперимента

|

Тесты |

Группа |

М |

m |

t |

P |

|

Обтекаемость (длина скольжения) м. |

ЭГ |

6,3 |

1,19 |

0,34 |

<0,05 |

|

КГ |

4,5 |

2,2 |

|||

|

Оценка темпа и шага на соревновательной скорости (подсчет количества гребков) |

ЭГ |

25,4 |

2,1 |

0,38 |

<0,05 |

|

КГ |

23,6 |

1,7 |

|||

|

Плавание 50 м, мин.с |

ЭГ |

0,51 |

1,73 |

2,19 |

<0,05 |

|

КГ |

1,11 |

1,75 |

|||

|

Челночный бег 3х10м, с |

ЭГ |

7,62 |

1,96 |

2,38 |

<0,05 |

|

КГ |

8,24 |

2,17 |

|||

|

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см |

ЭГ |

222,29 |

3,24 |

2,52 |

<0,05 |

|

КГ |

210,34 |

2,62 |

Наглядно представим полученные результаты на рисунках 6-10.

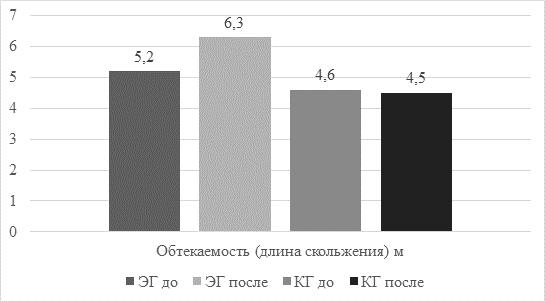

Рисунок 6 – Результаты «Обтекаемость (длина скольжения)» ЭГ и КГ после педагогического эксперимента

Наглядно видно, что результаты «Обтекаемость (длина скольжения)» в группах отличаются результаты экспериментальной группы существенно лучше, чем контрольной группы.

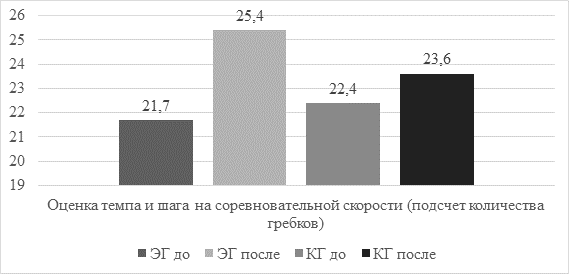

Рисунок 7 – Результаты «Оценка темпа и шага на соревновательной скорости (подсчет количества гребков)» ЭГ и КГ после педагогического эксперимента

Наглядно видно, что результаты «Оценка темпа и шага на соревновательной скорости (подсчет количества гребков)» в группах отличаются результаты экспериментальной группы существенно лучше, чем контрольной группы.

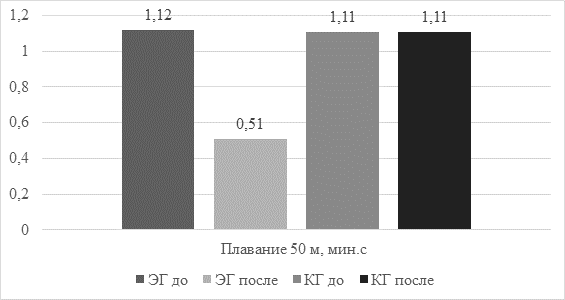

Рисунок 8 – Результаты «Плавание 50 м, мин.с» ЭГ и КГ после педагогического эксперимента

Наглядно видно, что результаты «Плавание 50 м, мин.с» в группах отличаются результаты экспериментальной группы существенно лучше, чем контрольной группы.

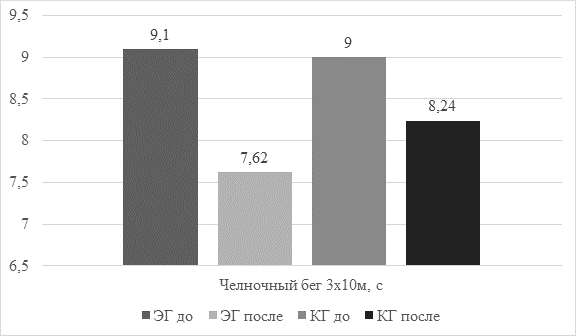

Рисунок 9 – Результаты «Челночный бег 3х10м, с» ЭГ и КГ после педагогического эксперимента

Наглядно видно, что результаты «Челночный бег 3х10м, с» в группах отличаются результаты экспериментальной группы существенно лучше, чем контрольной группы.

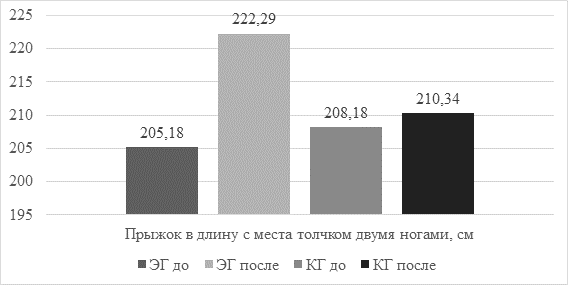

Рисунок 10 – Результаты «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см» ЭГ и КГ после педагогического эксперимента

Наглядно видно, что результаты «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см» в группах отличаются результаты экспериментальной группы существенно лучше, чем контрольной группы.

Представим полученные результаты технической и физической подготовленности:

- тест «Обтекаемость (длина скольжения)» в ЭГ результаты улучшились с 5,2 м до 6,3 м, в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так результаты с 4,6 м улучшились до 4,5;

- тест «Оценка темпа и шага на соревновательной скорости (подсчет количества гребков)» в ЭГ результаты улучшились с 21,7 кол-во гребков. до 25,4 кол-во гребков в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так результаты с 22,4 кол-во гребков улучшились до 23,6 кол-во гребков;

- тест «Плавание 50 м, мин.с» в ЭГ результаты улучшились с 1,12 мин.с.. до 0,51 мин.с., в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так как результаты не изменились и составили 1,11 мин.с;

- тест «Челночный бег 3х10м, с» в ЭГ результаты улучшились с 9,1 сек. до 7,62 сек., в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так результаты с 9,0 сек. улучшились до 8,24 сек.;

- тест «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см» в ЭГ результаты улучшились с 205,18 см. до 222,29 см., в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так результаты с 208,18 см. улучшились до 210,34 см.

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод об эффективности проведенного исследования так разработанная методика обучения технике плавания кролем позволит студентам эффективно освоить технику плавания кролем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение анатомо-физиологических и психологических особенностей юношей 17-18 лет крайне необходимо для построения учебно-тренировочного процесса.

Возраст 17-18 лет – это возраст, который характеризуется завершением этапа полового созревания. В данном возрасте уже замедляется процесс роста тела в длину и замедляется прибавка в весе. Подростковый возраст – это самый важный период формирования физического потенциала пловцов, именно данный возрастной период характеризуется максимальным ростом физической подготовленности.

Плавания кролем, приводит к различным конечным результатам. Плавание кролем – это эффективное средство формирования навыков плавания у юношей 17-18 лет.

Для формирования навыка плавания кролем у юношей 17-18 лет была разработана методика обучения технике плавания кролем. Эффективность разработанной методики оценивалась по результатам, представим полученные результаты:

- тест «Обтекаемость (длина скольжения)» в ЭГ результаты улучшились с 5,2 м до 6,3 м, в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так результаты с 4,6 м улучшились до 4,5;

- тест «Оценка темпа и шага на соревновательной скорости (подсчет количества гребков)» в ЭГ результаты улучшились с 21,7 кол-во гребков. до 25,4 кол-во гребков в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так результаты с 22,4 кол-во гребков улучшились до 23,6 кол-во гребков;

- тест «Плавание 50 м, мин.с» в ЭГ результаты улучшились с 1,12 мин.с.. до 0,51 мин.с., в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так как результаты не изменились и составили 1,11 мин.с;

- тест «Челночный бег 3х10м, с» в ЭГ результаты улучшились с 9,1 сек. до 7,62 сек., в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так результаты с 9,0 сек. улучшились до 8,24 сек.;

- тест «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см» в ЭГ результаты улучшились с 205,18 см. до 222,29 см., в КГ группе существенных перемен в результатах не обнаружено, так результаты с 208,18 см. улучшились до 210,34 см.

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод об эффективности проведенного исследования так разработанная методика обучения технике плавания кролем позволит студентам эффективно освоить технику плавания кролем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакшеев М. Д. Специализированные восприятия в спортивном плавании. Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2010. 85 c.

2. Герасимов С. Н. Основы безопасности на учебных занятиях по плаванию в вузе: учебное пособие Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. 36 c.

3. Гумеров Р. А. Теория и методика обучения плаванию: учебное пособие. Набережные Челны: Набережно-челнинский государственный педагогический университет, 2015. 64 c.

4. Ермакова М. А. Методика обучения плаванию: учебно-методическое пособие для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 030401.65 – Клиническая психология. Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2014. 87 c.

5. Карась Т. Ю. Оздоровительное плавание: учебное пособие для СПО. Саратов: Профобразование, 2019. 52 c.

6. Кохан Т. А., Васющенова Т. С. Некоторые ошибки в технике плавания кролем на груди и способы их устранения // Обучение и воспитание: методики и практика. 2016. №28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-oshibki-v-tehnike-plavaniya-krolem-na-grudi-i-sposoby-ih-ustraneniya (дата обращения: 27.09.2025).

7. Коричко А. В. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды: Плавание: Учебно-методическое пособие. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. 112 с.

8. Непочатых М. Г., Богданова В. А., Лабзо К. С., Никитина И. Ю., Алексеева О.И., Смирнов А.М. Теория и методика обучения плаванию студентов высших учебных заведений: Учебно-методическое пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. 70 с.

9. Основы методики обучения студентов технике плавания кролем на груди : учеб.-метод. пособие / сост. Н.Е. Курочкина, Ю.В. Кудинова, А.Г. Демчук. Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2016. 44 с.

10. Обучение плаванию кролем на груди в ВУЗе: учебно-методическое пособие. / сост. К.Н. Сизоненко. – Благовещенск: АмГУ, 2025. 37 с.

11. Плавание. Кроль на груди: учебное пособие / М. В. Зуева, С. Н. Герасимов, А. К. Зырянова, П. Б. Гречанов. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. 86 c.

12. Плавание: учебно-методическое пособие / под редакцией С. Ю. Махов. Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. 40 c.

13. Плавание с методикой преподавания : учебник для среднего профессионального образования / под общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2025. 344 с.

14. Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгако.-вой. М.: Физкультура и спорт, 2001. 400 с.

15. Плавание : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Д. Викулов. М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 367 с.

16. Степанова М. В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов: учебное пособие. 2-е изд. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 137 c.

17. Стрельченко В. Ф., Крахмалев Д. П., Ярошенко Е. В. Плавание. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая культура (элективный курс)» для студентов очной и заочной форм обучения всех направлений подготовки бакалавров. / В.Ф. Стрельченко, Д.П. Крахмалев, Е.В. Ярошенко. – Пятигорск: СКФУ, 2015. – 140 с.

18. Сафонов А. Н., Городничева И. М., Талютов В. И. Некоторые особенности изучения техники плавания способом кроль на спине на учебных занятиях в высших учебных заведениях // Инновационные аспекты развития науки и техники. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-izucheniya-tehniki-plavaniya-sposobom-krol-na-spine-na-uchebnyh-zanyatiyah-v-vysshih-uchebnyh-zavedeniyah (дата обращения: 27.09.2025).

19. Токарь Е. В. Занятия по плаванию в вузе: учебное пособие. Благовещенск: Амурский государственный университет, 2017. 170 c.

20. Чертов Н. В. Теория и методика плавания: учебник. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2011. 452 c.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.