Методика организации и проведения биологического эксперимента

Современная школа должна формировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирование активной позиции каждого учащегося в учебном процессе. Поэтому использование активных форм обучения является основой развития познавательной компетентности школьника. Активные познавательные способности формируются и развиваются в процессе познавательной деятельности.

Наличие познавательного интереса у обучающихся во многом определяет качество усвоения знаний и способов деятельности. Однако проблема познавательного интереса в педагогике и методике биологии на сегодняшний день продолжает оставаться недостаточно исследованной.

С целью формирования познавательного интереса учащихся, активизации их деятельности на уроках биологии используют различные методы и приемы обучения, в т.ч. организацию наблюдений и экспериментов. В формировании у обучающихся познавательного интереса особенно велика роль эксперимента. Эксперимент имеет большое познавательное и воспитательное значение, так как убеждает в реальности существования биологических процессов и явлений, требует поиска путей познания живой природы, приучает школьников к аккуратности, точности, развивает их мышление, пробуждает интерес к предмету.

Эксперимент (от лат. experimentum - проба, опыт) - метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности. Отличаясь от наблюдения активным оперированием изучаемым объектом, эксперимент осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач и интерпретацию его результатов. Нередко главной задачей эксперимента служит проверка гипотез и предсказаний теории, имеющих принципиальное значение (так называемый решающий эксперимент). В связи с этим эксперимент, как одна из форм практики, выполняет функцию критерия истинности научного познания в целом.

Под экспериментом понимают научно поставленный опыт, который имеет свои особенности.

1) При экспериментальном исследовании предварительная гипотеза или некоторая руководящая идея имеет еще большее значение, чем при простом наблюдении, так как именно ею должны определиться те условия, в которых мы желали бы провести наблюдение. Следовательно, еще до производства самого наблюдения необходимо озаботиться созданием соответствующей обстановки, которая должна вытекать из наших предварительных соображений и ожиданий относительно результатов опыта.

2) Самым характерным признаком опыта и его методологическим преимуществом перед простым наблюдением является прием широкой вариации условий наблюдения. В природе непосредственно мы неизбежно наблюдаем явление в условиях, по большей части неблагоприятных для выяснения более глубоких соотношений, маскируемых всей совокупностью наличных процессов. В опыте мы стремимся так скомбинировать условия наблюдения, чтобы исследуемое явление выступило наиболее ярко и отчетливо.

З) Именно опыт дает нам возможность и средства к точной и возможно полной оценке действующих в изучаемом процессе факторов. В этом отношении простое наблюдение в большинстве случаев недостаточно. Только путем многообразных вариаций условий удается, наконец, выяснить, какие именно факторы являются существенными и какие нет.

4) Всем сказанным определяется еще одна особенность опытного или экспериментального метода исследования - это применение всевозможных орудий и при6оров. Все эти приборы и приемы были возможно просты, т.е. чтобы чрезмерная сложность их не задерживала исследование трудностями манипуляций или не маскировала самые явления введением новых осложняющих обстоятельств.

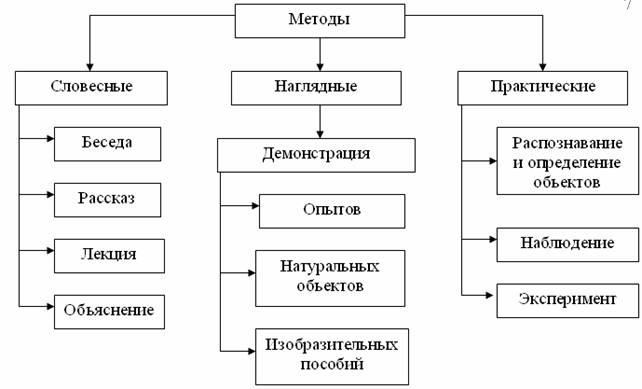

Таким образом, можно определить место экспериментов в структуре методов преподавания биологии.

Рис. 1 Методы преподавания

Биологический эксперимент

Эксперимент проводится в искусственно созданных условиях, причем из сложною комплекса многообразных естественных влияний на организм отбирается и выясняется воздействие лишь отдельных изолированных факторов.

Эксперимент проводят большей частью при изучении физиологических процессов. Эксперимент может быть кратковременным и длительным.

Примером кратковременного эксперимента или опыта, проводимых па уроках ботаники, являются общеизвестные работы по изучению состава семян, физических свойств почвы, образования крахмала в листьях и т. п. Наиболее простые опыты, такие, как условия прорастания семян, испарение воды листьями учащиеся выполняют дома. Как пример кратковременных опытов, проводимых в курсе физиологии человека, можно назвать работы по выяснению переваривающего действия слюны и желудочного сока.

Биологический эксперимент требует большей частью длительного времени, поэтому его на уроках целиком не проводят, а демонстрируют только постановку опыта и его результаты.

По общей биологии ставят длительные опыты по выяснению влияний различных экологических факторов на организмы, по скрещиванию животных (лабораторные мыши, золотистые хомячки, голуби).

Экспериментальные работы учащиеся обычно проводят в порядке внеурочных занятий (индивидуальных или групповых) в уголке живой природы или на учебно-опытном участке школы.

Наиболее многообразны эксперименты на учебно-опытном участке. Они особенно длительны и занимают весь вегетационный период, т. е. целое лето. Перед учащимися ставят вопросы или задачи, которые решают путем сравнения результатов опыта и контроля (опытные и контрольные растения или животные ставятся в одинаковые условия, кроме одного испытываемого). Во время опыта проводят точные наблюдения с измерениями. Особенное значение имеет правильная фиксация наблюдений и результатов опыта в специальных табличках, позволяющих сравнивать показатели развития и урожайности опытных и контрольных растений и подводящих к выводам. Постановка опытов должна приучать учащихся к дисциплине мысли, к культуре, точности, достоверности и честности в исследованиях.

Обучающиеся приучаются к постановке эксперимента, начиная с простейших опытов дома и в уголке живой природы, тем самым подготавливаясь к более сложным и длительным опытам на школьном учебно-опытном участке.

Длительные опыты и наблюдения над животными связаны с изучением их поведения. Очень разнообразны опыты по выработке чех или иных условных рефлексов у позвоночных. Работы эти тоже проводят во внеурочное время, а результаты их используют на уроке.

Каждый вид практических методов (работы по различению и определению, проведение наблюдения, регистрирующих явления, постановка эксперимента) проходит ряд эталон:

Этапы практической работы:

1. Постановка вопроса, обусловливающего цель работы.

2. Инструктаж технический и организационный.

3. Выполнение работы (определение, наблюдение, постановка опыта).

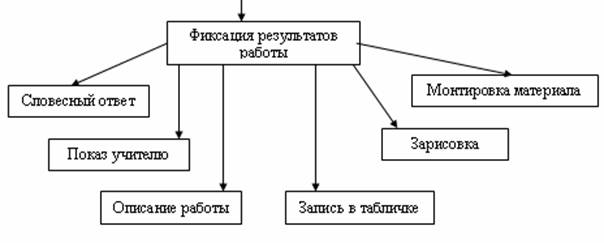

4. Фиксация результатов (проводится одновременно с выполнением работы).

5. Выводы, отвечающие на подавленный вопрос.

6. Отчет или сообщение о своей работе на уроке.

Практическая работа учащегося в зависимости от содержания может строиться дедуктивно, когда уже известное положение подтверждается фактами, или индуктивно, когда на основе фактов делается вывод. Распознавание растений или животных и их органов, как правило, строится дедуктивно, эксперимент — почти всегда индуктивно; работы по определению и наблюдению с последующей регистрацией могут быть индуктивными и дедуктивными.

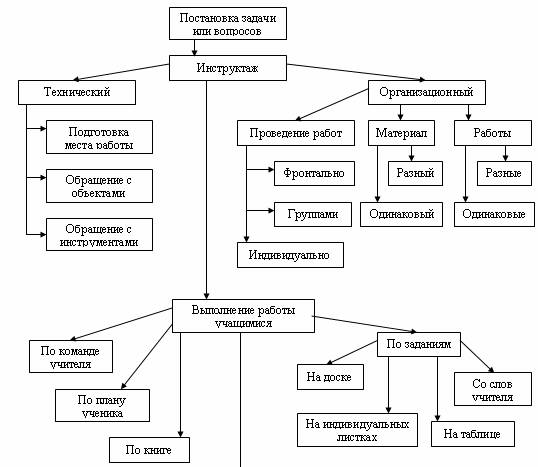

Любой из методов осуществляется в практике преподавания приемами. Методические приемы — элементы того или иного метода, выражающие отдельные действия учителя и учащихся в процессе преподавания. Они могут носить логический, организационный и технический характер. На рис. 2 изображена структура проведения практических работ на уроке различными методическими приемами.

В каждом виде практических работ необходимо различать работы предварительные исследовательского характера и работы последующие, закрепляющие и практикующие понятия.

Первые даются учащимся до изучения вопроса, и учащиеся решают постановкой опыта поставленную перед ними задачу, результаты работы демонстрируются и обсуждаются на соответствующем уроке.

Вторые проводятся после изучения вопроса, и теоретические знания учащиеся применяют на практике, проверяя детали в других вариантах.

В процессе преподавания биологии практические методы видоизменяются — развиваются в соответствии с усилением самостоятельности учащихся и усложнением работ.

Правильно проведенные практические работы заставляют учащимся проделать ряд логических операций: Выявление сходства и различия, классификация, вывод, обобщение, умозаключение.

Рис. 2. Структура проведения практических работ на уроке различными методическими приемами

Например, в IX классе учащимся последовательно предложены две работы:

1) ознакомиться с явлением изменчивости на различных объектах

2) выявить причины изменчивости.

|

Что надо делать ученику IX класса |

|

|

Первая работа – явление изменчивости |

Вторая работа – причины изменчивости |

|

1. Описать объект, его органы |

1. Установить различие между объектами в связи со средой обитания |

|

2. Сравнить объекты, их органы (измерить, подсчитать и пр.) |

2. Выделить основные действующие факторы из их комплекса |

|

3. Установить сходство и различие |

3. Самому подобрать другие примеры |

|

4. Зафиксировать результаты в виде гербария или в виде коллекции |

4. Зафиксировать результаты виде таблицы: сделать краткое сообщение и подготовить дома доклад |

|

5. Самому подобрать другие примеры |

5. Заложить опыты в живом уголке |

Самостоятельная работа учащихся - мыслительная и практическая – усложняется при этом следующим образом:

|

1. Характеристика объекта |

Усложнение мыслительной деятельности учащихся |

1. Составление гербария, коллекции, зарисовки по изменчивости |

Усложнение практической деятельности учащихся |

|

2. Сравнение его с другими |

2. Составление сводной таблички по изменчивости с указанием примеров |

||

|

3. Классификация объектов на основе различия между ними |

|||

|

4. Выявление факторов, вызвавших различие |

3. Составление гербария по изменчивости с письменным текстом |

||

|

5. Выделение ведущего фактора |

4. Составление сводной таблички с указанием наименования организма, действующего фактора и отмеченных изменений |

||

|

6. Подбор примеров |

|||

|

7. Расширение и углубление вопроса постановкой опытов в живом уголке и по книгам |

5. Отчет, сообщение, доклад |

Практические работы развивают умения и навыки учащихся только при правильном планомерном проведении их. К ним школьников необходимо приучать систематически, постепенно переводя их от коротких по времени, легких по технике и организации к более длительным и сложным

Особенности биологического эксперимента в разных классах

Постановка учебных опытов по разделу «Растения» предусмотрена программой для 6 класса. Эксперимент занимает здесь значительное место—около трети уроков курса 6 класса целиком или частично строится на материале опытов, описание которых приводится в тексте школьного учебника или в заданиях к параграфу.

Общеизвестно большое учебно-воспитательное значение эксперимента в обучении естественным наукам. Особенно велика роль его в преподавании биологии в 6 классе. Она определяется содержанием предмета (значительное место в нем занимает физиологический материал), изначальным местом его в курсе биологии средней школы, возрастными психологическими особенностями детей (преобладание образного, конкретного мышления над абстрактным, неразвитость ряда познавательных умений), дидактическими возможностями биологического эксперимента.

Известна роль эксперимента в образовании убеждений, формировании и развитии биологических понятий и материалистического мировоззрения, в развитии познавательных способностей детей, в возникновении и сохранении исследовательского интереса учащихся к биологии. Все это особенно важно для курса биологии 6 класса, в котором учащиеся впервые приступают к систематическому изучению биологии, где закладываются основы материалистического понимания явлений жизни и приобретаются изначальные познавательные и практические умения, необходимые для учебной и производственно-опытнической работы в более старших классах.

Очень важной особенностью учебных опытов в 6 классе является то, что на них у учащихся впервые образуются представления о биологическом эксперименте, формируется ряд специальных и общепознавательных понятий: эксперимент, опыт, контроль, вариант опыта, цель опыта, сравнение, анализ в эксперименте, результат опыта, вывод из опыта и др. Следовательно, готовя демонстрацию опыта, надо планировать и работу с учащимися над данными понятиями — по формированию и развитию их.

Особенностью биологических опытов в 6 классе является то, что с их помощью изучаются сложные процессы жизнедеятельности растения, для понимания которых у учащихся еще нет или недостаточно знаний по физике, химии и некоторых других, составляющих практический опыт человека. Поэтому биологический эксперимент в 6 классе ограничивается изучением внешней стороны явлений (обнаружение явления, выяснение необходимых для него условий, установление зависимости явления от изменения внешних условий), без выяснения существа и механизма процессов.

Программа по биологии в разделе «Животные» не предусматривает проведение опытов с животными, если не считать наблюдения за реакциями дождевого червя на раздражение. Связано это, прежде всего, с большими трудностями обеспечения процесса обучения необходимыми живыми объектами. Многие из них во время изучения раздела «Животные» находятся в природе в спячке, в состоянии покоя на той или иной стадии развития. Их заблаговременная заготовка и содержание требуют создания уголка живой природы, постоянного внимания со стороны учителя биологии, вызывают сложности, связанные с их кормлением, и пр. Однако это не значит, что учитель биологии не может использовать школьный биологический эксперимент как метод обучения при ознакомлении учащихся с изучаемыми в школе типами и классами животных.

Опыты с животными, как правило, связаны с выяснением влияния различных факторов на их жизнедеятельность, выработкой условных рефлексов, изучением ориентирования и т. п. и требуют длительного времени на выполнение.

Опыты по разделу «Животные» в своем большинстве могут быть выполнены учащимися только во внеурочное время, до или после изучения соответствующих вопросов на уроках биологии. Учитывая это, учитель биологии или использует на уроках сообщения учащихся о заранее проведенных опытах, или предлагает провести те или иные опыты в связи с изучаемым материалом и выделяет в дальнейшем время для ознакомления всех учащихся с результатами выполненной неурочной работы.

Длительное время эксперимент по анатомии, физиологии и гигиене человека ставился на острых опытах с лягушкой. Эти опыты позволяли показать такие методы экспериментального исследования, как работа с изолированными органами (нервно-мышечным препаратом, сердцем), метод разрушения (удаление кожных рецепторов, спинного мозга в опытах по изучению рефлекторной дуги), метод раздражения (рефлексы на спинальной лягушке) и др. Однако теперь, на пороге экологического кризиса, продолжать традиционную систему опытов оказалось сложным, хотя Закон об охране и использовании животного мира допускает подобные виды работ в учебных целях.

Современный научный эксперимент включает несколько стадий. Первая — анализ фактов или теоретических изысканий, на базе которых формулируется проблема, вторая — составление гипотез, решающих ее в форме предположений, третья — выявление следствий, которые бы помогли спланировать эксперимент для проверки правильности гипотезы, четвертая—разработка техники опыта, пятая — его реальное проведение эксперимента, шестая - проведение наблюдений за ходом опыта, седьмая – обобщение полученных результатов, седьмая стадия - анализ полученных результатов и из сравнение с опубликованными материалами, и восьмая — вывод, подтверждающий или опровергающий гипотезу. В школьных условиях довольно трудно показать эту систему в целом, однако отдельные стадии эксперимента можно показать школьникам на примере решения экспериментальных задач на постановку гипотезы, па доказательство выдвинутого предположения и на вывод из опыта.

Курс общей биологии завершает цикл биологического образования учащихся. В нем изучаются наиболее общие свойства, присущие всем живым организмам, вскрываются основные закономерности живой природы, принципиальные отличия живого от неживого. Наиболее полно и глубоко отражаются взаимосвязи биологических явлений с физическими и химическими. Изучая целый ряд общебиологических наук, учащиеся наряду с теоретическими основами знакомятся и с методами изучения этих наук, в основе которых лежит эксперимент. В этой связи опыты в курсе общей биологии приобретают особую значимость, так как их воспроизведение позволяет не только познать явление или подтвердить теоретический вывод, но и служит неопровержимым доказательством объективности научных знаний о природе, свидетельствует о познаваемости природы человеком.

Одной из важнейших задач заключительного курса биологии является экологическое образование и воспитание обучающихся. Решению этой проблемы поможет постановка и проведение опытов, доказывающих загрязнение окружающей среды различными токсичными веществами (газами, солями тяжелых металлов, кислотами). Эти опыты рекомендуется ставить во внеурочное время, а результаты обсуждать на уроке в виде сообщений и докладов.

Важно, чтобы ученики не присутствовали только при опыте или не производили его по готовому рецепту, а чтобы они сами дошли путем обсуждения всех обстоятельств вопрос; до необходимости именно такой, а не иной постановки опыта.

Проведение эксперимента на уроках биологии дает нам возможность совместного использования разных инновационных технологий, например таких как:

Примеры лабораторных работ с организацией биологического эксперимента

Лабораторные работы рассматриваются как проведение учащимися по заданию учителя опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т. е. изучение учащимися каких-либо явлений с помощью специального оборудования.

Лабораторная работа с организацией биологического эксперимента включает обязательные этапы:

1. Постановка проблемы, гипотезы, цели и задач.

2. Инструктаж технический и организационный.

3. Выполнение работы (определение, наблюдение, постановка опыта).

4. Фиксация результатов (проводится одновременно с выполнением работы).

5. Выводы, отвечающие на поставленный вопрос.

6. Отчет или сообщение о своей работе на уроке.

Важным моментом является раскрытие цели лабораторной работы и определение задачи исследования. Хорошо, когда вновь изучаемый вопрос возникает как проблема, которую нужно решить для удовлетворения возникших у школьников интересов.

После создания проблемной ситуации и формулировки проблемы необходимо сформулировать предположение, то есть гипотезу о сущности проблемы, которую нужно решить, затем составить план исследования. Правильно выдвинутая гипотеза обычно определяет, какие опыты нужно провести. Школьники вначале обдумывают опыты, а затем проводят их самостоятельно.

В итоге своей работы на уроке учащиеся приходят к формулировке необходимых выводов и обобщений по результатам проведенных исследований. Они должны проанализировать результаты опытов и наблюдений, проследить, что подтвердилось и что выпало из рабочей гипотезы, соотнести результаты с целями и после этого сделать общий вывод.

Примеры лабораторных работ, включающие биологический эксперимент.

Для обучающихся 9 класса, раздел «Человек и его здоровье».

Тема урока: «Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь призаболеваниях сердца и сосудах. Гипертония»

Постановка проблемы. Основными факторами, которые приводит к гипертонии в школьном возрасте, является психическое напряжение и умственная перегрузка учебным материалом, изобилие дополнительной информации – телевидение, Интернет и т. п.

Гипотеза. Раннее выявление причин и факторов повышения артериального давления у подростков позволит избежать развитие хронической гипертонии.

Экспериментальное подтверждение гипотезы. Для того чтобы провестипрофилактические мероприятия, необходимо узнать причины повышения давления у подростков.

Выполнение лабораторной работы:«Определение пульса и частоты сердечных сокращений»

Цель: определить

зависимость частоты пульса от физических нагрузок.

Оборудование: стаканы, шприцы и трубочки от капельниц, с переключателем,

секундомер.

Ход работы.

Выполнить задание.

1. Создать модель сосуда, т. е. перелить содержимое шприца в стакан по гибкому прозрачному шлангу, используя секундомер, засечь время выполнения. Сделать это на максимальной возможности переключателя и минимальной.

2. Пояснить опыт. В каком случае жидкость переливается быстрее/медленнее, когда прилагается большее усилие. (Задание выполняется парами.)

3. Сравнить и объяснить результаты наблюдений. Оцените полученные результаты.

Их можно считать хорошими, если после 10 приседаний частота сердечных сокращений увеличивается менее чем на 1/3 от частоты в состоянии покоя и нормализуется не позже 3 мин после окончания физической нагрузки.

4. Сделать выводы.

· Сформулируйте вывод о зависимости частоты пульса от физических нагрузок. Что является причиной учащения пульса?

Ответ. Повышение артериального давления вследствие физических или психоэмоциональных нагрузок – это нормальная компенсаторная реакция организма, хотя у тренированных людей давление повышается значительно реже. Но в норме после такого ситуативного повышения давление должно вернуться к прежним показателям. И только длительное, устойчивое повышение давления свидетельствует о гипертонической болезни.

·Итоговый вывод. Рабочая гипотеза подтвердилась, так как причинами развития гипертонии у подростков служат: нерациональное и несбалансированное питание; физическое, умственное и психическоеперенапряжение, конфликты с родителями, одноклассниками, преподавателями; несоблюдение правильного режима дня; малоподвижный образ жизни и др.

Для обучающихся 10 класса, раздел «Общая биология».

Тема

урока: «Ферменты и их роль в организме человека»

Постановка проблемы. В наше время для длительного хранения пищевых

продуктов широко используют такой способ, как быстрое их замораживание.

Гипотеза. Выявление механизма работы фермента в живых организмах позволит разобраться в работе ферментов, причинах порчи продуктов.

Экспериментальное подтверждение гипотезы. Для того чтобы узнать работу ферментов, изучим активность ферментов в живых тканях.

Выполнение лабораторной работы:«Активность ферментов в живых тканях»

Цель: познакомиться с ферментативным характером реакций обмена веществ, доказать, что ферментативная активность – свойство, присущее только живой клетке, продолжить формирование умений по составлению схемы и проведению простейших цитологических опытов.

Оборудование: луковицы лука репчатого, клубни картофеля, кусочки почки млекопитающего, 3%-ый пероксид водорода, ступки фарфоровые с пестиком, пробирки, спиртовки, набор препаровальных инструментов.

Методические рекомендации. Пероксид водорода – высокотоксичное для клетки соединение. Функцию его нейтрализации выполняет фермент каталаза, разлагающий пероксид водорода на воду и кислород:

2H2O2→2H2O + O2 (в присутствии катализатора)

Фермент каталаза имеется в каждой растительной и животной клетке;

· Фермент расщепляет пероксид водорода с образованием молекулы воды и кислорода;

· Фермент каталаза, расщепляя пероксид водорода, играет защитную роль, обезвреживая ядовитое вещество (Н2О2), которое непрерывно образуется в клетке в процессе ее жизнедеятельности.

Ход работы.

1. Приготовить вытяжку: – растереть в ступке лук, добавить 50 мл воды и разлить отжатый сок в две пробирки; – мелко порезать картофель, растереть в ступке, добавить 50 мл воды, разлить отжатый сок в две пробирки.

2. Одну пробирку с вытяжкой прокипятить, добавить в обе пробирки (контрольную и опытную) 3%-ый раствор пероксида водорода.

3. Добавить Н2О2 (пероксида водорода) в пробирки с кусочком почки млекопитающего, с сырым картофелем, с кусочком вареного картофеля.

4. Записать в тетрадь наблюдаемые явления при действии пероксида водорода на живые клетки растительной и животной ткани и на мертвые клетки (в пробирке с вареным картофелем).

5. Объяснить причины выделения пузырьков газа, отсутствие реакций в пробирках с прокипяченной вытяжкой.

6. Обобщить результаты работы, описав характерные свойства ферментов, особенности их действия.

7. Сделать выводы.

В каких пробирках не наблюдалось расщепление пероксида водорода и почему?

Ответ. В опыте в пробирке с кусочком вареного картофеля и прокипяченными вытяжками (соков картофеля и лука) не наблюдалось «вспенивание» расщепления пероксида водорода, так как при варке и кипячении вытяжки произошло разрушение фермента каталазы.

· В каких пробирках происходило бурное выделение кислорода?

Ответ. Бурное выделение кислорода при расщеплении пероксида водорода в пробирках с вытяжкой контрольной с соком лука и картофеля, а также кусочками сырого картофеля и почки млекопитающего свидетельствует о том, что во всех клетках растительных и животных организмов есть фермент каталаза.

Итоговый вывод. Рабочая гипотеза подтвердилась, так как замораживание – это процесс снижения температуры продукта до значения, сопровождаемый переходом в лед почти всего количества содержащейся в нем воды. Оно предотвращает рост и размножение микроорганизмов, а также инактивирует их пищеварительные ферменты, так что они оказываются уже не в состоянии вызвать разложение пищевых продуктов. Ферменты при низкихтемпературах не работают.

Оценивание работ обучающихся. При оценивании лабораторных работ с организацией биологического эксперимента учителю целесообразно учитывать:

· умение определять этапы работы, их выполнение;

· самостоятельный подбор оборудования и материалов;

· организацию рабочего места;

· самостоятельность и качество выполнения расчетов, схем, рисунков;

· соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте;

· отношение к труду, соблюдение правил трудовой дисциплины;

· умение анализировать полученные результаты работы;

· оформление отчета о выполненной работе.

Литература

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.