Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Технический» имени С.П. Королева» городского округа Самара

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

Тема: «Красный Крест России в системе международных отношений»

Выполнил:

Красавин Дмитрий

ученик 9 «В» класса

Научный руководитель:

учитель истории

Василенко Екатерина Степановна

Самара 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

|

Введение. |

3 |

|

|

Глава 1. |

История создания международного Красного Креста. |

5 |

|

Глава 2. |

Красный Крест России в системе международных отношений. |

6 |

|

|

2.1. Общины Российского Красного Креста в XIX веке. |

8 |

|

|

2.2. Военно-медицинская служба в годы Первой мировой войны. |

13 |

|

|

2.3. Деятельность Красного Креста России в XX веке. |

17 |

|

Глава 3. |

Самарский Красный Крест и сёстры милосердия . 3.1. Самарская Ольгинская община. 3.2. Помощь Самарского края раненым в годы Первой мировой войны. |

19 |

|

Заключение. Список источников и литературы. |

28 29 |

|

|

Приложения. |

31 |

|

|

|

|

|

Введение

Красный

Крест на белом фоне -

Это теплые ладони.

Что милосердия полны

к тем, кто страдает, кто больны.

(А.Сазанкова)

Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца, порожденное стремлением оказывать помощь всем раненым на поле боя без исключения или предпочтения, старается при любых обстоятельствах, как на международном, так и на национальном уровне предотвращать и облегчать страдания человека. Движение призвано защищать жизнь и здоровье людей и обеспечивать уважение к человеческой личности. Оно способствует достижению взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и прочного мира между народами.

Важно отметить, что за последние 150 лет роль национальных обществ Красного Креста заметно расширилась: кроме оказания помощи в условиях вооруженного конфликта, они занимаются оказанием помощи пострадавшим в результате крупных бедствий природного и техногенного характера, активно содействуют предотвращению и ликвидации инфекционных заболеваний и оказывают помощь при массовых вынужденных перемещениях населения. Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы.

Тема исследовательской работы «Красный Крест России в системе международных отношений». Объектом исследования являются глобальные проблемы XIX-XX в.в. Предмет исследования – миссия российского Красного Креста в международных конфликтах.

Цель исследования – показать миссию российского Красного Креста в решении международных проблем общечеловеческого характера.

Для достижения цели поставлены задачи:

- изучить источники и литературу по заявленной теме;

- рассмотреть деятельность российского Красного Креста в XIX-XX в.в;

- познакомится с историей Красного Креста в Самарском крае;

- выявить миссию российского Красного Креста в международных отношениях.

Гипотеза: «Российский Красный Крест внёс значительный вклад в решение проблем международного характера».

Практическая значимость: результаты работы могут быть использованы на уроках истории и краеведения при изучении темы «Международные отношения» и «История Самарского края».

Методами исследования являются анализа литературы, сравнение, классификация, обобщение, исторический метод.

Проектный продукт: буклет «Деятельность российского Красного Креста в XIX-XX в.в».

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трёх глав и заключения.

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, раскрывает теоретическую значимость работы.

В первой главе рассматривается общие сведения истории и деятельности международного Красного Креста.

Во второй главе рассматриваются специфика деятельности российского Красного Креста в системе международных отношений..

В третьей главе представлен вклад Красного Креста Самарского края в решении задач военно-медицинской службы России.

В заключении подведены итоги исследования, сформированы окончательные выводы по рассматриваемой теме.

Глава 1.История создания международного красного креста

Швейцарский бизнесмен и писатель Анри Дюнан в 1859 году стал случайным свидетелем битвы при Сольферино между объединёнными войсками Франции, Пьемонта и Сардинии с одной стороны и австрийской армии с другой. Дюнана потрясли картины кровопролития и человеческих страданий. После, в местной церкви он открывает некий госпиталь, где начинает оказывать раненым первую доврачебную помощь. Ему помогали все, кто мог помочь. Женщины, бабушки, дедушки, дети и даже раненые солдаты, которые могли принести воды или помочь оказать доврачебную помощь. После возвращения в Женеву Дюнан написал книгу «Воспоминание о битве при Сольферино»[1] и решил сделать все возможное, чтобы в дальнейшем уменьшить страдания воинов.

В 1863 году пять жителей Женевы сформировали Международный комитет помощи раненым («Комитет пяти»). В состав комитета вошли: генерал Гийом Анри Дюфура, одержавшего победу над Зундербун-дом, почитаемый во всей Европе стратег; Анри Дюнан - самый молодой из присутствовавших; Гюстав Муанье, «профессиональный» филантроп, председатель женевского Общества поощрения общественного блага и множества других благотворительных комитетов; врач Луис Аппиа, увлеченный военной хирургией и врач Теодор Монуар, замечательный хирург.

17 февраля 1863 года состоялось его первое заседание, на котором генерал Дюфур был избран его президентом, а Дюнан - секретарем. Эта дата - день рождения Международного Комитета помощи раненым (с 1880 года - Международный Комитет Красного Креста - МККК).

При поддержке и по инициативе правительства Швейцарии в Женеве в 1864 году состоялась Дипломатическая конференция, на которой представители 16 государств приняли Женевскую конвенцию об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны, создающую в каждой стране комитеты по оказанию помощи, чья эмблема будет красный крест на белом фоне, и положившую начало современному международному гуманитарному праву.

Глава 2. Российский красный крест в системе международных отношений.

3 (15) мая 1867 года император Всероссийский Александр II утвердил устав «Российского общества попечения о раненых и больных воинах»[2] и под таким названием в Санкт-Петербурге была создана организация, с 1879 года широко известная в последующем как «Российский Красный Крест». В 1879 году Общество было переименовано в «Российское общество Красного Креста» (РОКК). Почётными членами этого Общества стали сам император, все великие князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица, представители высшего духовенства (РПЦ), а также знаменитые русские учёные, врачи, писатели и музыканты. Общество находилось под покровительством императрицы Марии Александровны.

В 1870—1871 годах РОКК оказывал помощь раненым (и немцам, и французам) во время франко-прусской войны.

В 1873 году в Хивинском походе вместе с военными врачами принимал участие и медицинский персонал Общества (6 чел.), помощь Красного Креста на Хивинскую экспедицию составила 35 000 рублей[2].

В 1877—1878 годах во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов РОКК взяло на себя практически всю медицинскую помощь армии.

В 1885 году во время сербско-болгарской войны[3] РОКК отправил на территорию каждой из воюющих сторон по санитарному отряду, в который входили: 7 врачей, агент, провизор, 12 сестёр милосердия из общины Святого Георгия и 6 фельдшеров. Обошлась эта помощь Российскому Красному Кресту в 17 4077,56 рублей. В 1894—1895 годах РОКК оказал помощь Японии, которая вела войну с Китаем, выделив комплект всех вещей для лазарета на 25 кроватей на сумму в 1604 руб.

В 1895—1896 годах во время итало-эфиопской войны РОКК оказал помощь Абиссинии (Италия от помощи отказалась), направив туда медицинский отряд, что послужило основанием для создания общества Красного Креста в этой стране.

В 1899—1900 годах РОКК послал санитарный отряд в Трансвааль (Англия от помощи отказалась) во время англо-бурской войны.

Во время русско-японской войны 1904—1905 годов РОКК оказывал помощь раненым. Кроме того, РОКК открыл Центральное справочное бюро о военнопленных, которое сотрудничало с Японским Красным Крестом.

В 1912—1913 годах РОКК оказывал помощь жертвам балканских войн. Общие же расходы РОКК на обе Балканские войны составили 1 058 450,82 руб. Также РОКК оказывал помощь жителям Македонии, пострадавшим от «внутренней смуты», итальянцам — во время землетрясения в Калабрии и Сицилии, жителям Парижа после наводнения, черногорцам — в борьбе с эпидемией холеры, жителям Константинополя, ставшим жертвами пожара.

Во время Первой мировой войны на 1 января 1917 года на службе РОКК состояло 2500 врачей, 20 000 сестёр милосердия, свыше 50 000 санитаров. При РОКК функционировало Центральное справочное бюро о военнопленных. РОКК отвечал за снабжение учреждений помощи беженцам, занимался упорядочением их передвижения. Когда в 1915 году немцы впервые применили химическое оружие, РОКК оперативно освоило изготовление противогазов и только за три месяца произвело их около 6 млн штук.

В 1945—1949 годах санитарно-эпидемиологические отряды Советского Красного Креста боролись с чумой в Маньчжурии, подавляли вспышки тифа в Польше, очаги холеры, оспы и других инфекционных заболеваний в КНДР. В 1946 году в различных городах Северной Кореи Советский Красный Крест развернул 17 госпиталей, его больницы и медицинские пункты работали в 8 городах на территории Китая. Кроме того, имелись больницы Советского Красного Креста в Аддис-Абебе (Эфиопия), в Тегеране (Иран), в Лахдарии (Алжир).

В 1986 году после катастрофы на Чернобыльской АЭС комитеты общества Красного Креста выставляли санитарные посты на дорогах, проводили разъяснительную работу среди населения, оказывали помощь пострадавшим, собирали и отправляли в зараженные районы экологически чистые продукты.

2.1. Общины Российского красного креста в XIX - XX веке.

Крестовоздвиженская община сестёр милосердия – российская община сестёр милосердия, первое в мире женское медицинское формирование по оказанию помощи раненым во время войны, один из предшественников Международного движения Красного креста.

Община была создана в связи с началом Крымской войны по инициативе профессора Медико-хирургической академии Николая Ивановича Пирогова; покровительство общине взяла на себя великая княгиня Елена Павловна. Датой основания общины принято считать праздник Воздвижения Креста Господня (отмечается 27 сентября по новому стилю, по старому стилю — 14 сентября, в XIX веке — 15 сентября).

Временный устав общины 25 октября 1854 года утвердил император Николай I, а 5 ноября в церкви Михайловского дворца (резиденции великой княгини Елены Павловны) состоялось торжественное посвящение первых сестёр милосердия. Основательница выделила общине 200 000 рублей[4].

На следующий день 32 сестры общины и группа врачей (Э. В. Каде, П. А. Хлебников, А. Л. Обермиллер, Л. А. Беккерс и доктор медицины В. И. Тарасов) выехали на театр военных действий вместе с действительным статским советником, хирургом Н. И. Пироговым. Руководить деятельностью общины на театре военных действий было поручено Пирогову. Первым главным врачом был назначен В. И. Тарасов.

Из 163 волонтерок около 110 принадлежали к привилегированным слоям общества (жены, вдовы, дочери чиновников и помещиков), около 25 были представительницами мещанства, 5 — духовенства; кроме того, было пять монашек Когда сёстры вернулись в Петербург с Крымской войны в сентябре 1856 года, община насчитывала 96 сестёр милосердия и 10 испытуемых. Они были направлены на работу в морские госпитали — Калинкинский (ныне — Военно-морской) и Кронштадтский, в больницу для чернорабочих (ныне — Александровская больница), Максимилиановскую больницу, Повивальный институт (ныне — НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта).[5] Сначала сёстры жили в специально нанятом для них доме на Петербургской стороне, затем — в Михайловском дворце.

14 января 1863 года император Александр II утвердил «Положение о сёстрах Крестовоздвиженской общины, назначаемых для ухода за больными в военных госпиталях», а 10 мая 1870 года — штат и новый устав общины. Целью деятельности общины провозглашалось «безвозмездное христианское служение страждущим и неимущим».

В 1860—1870-е годы больница неоднократно перестраивалась, возводились новые здания. В 1873 году, после смерти великой княгини Елены Павловны, руководство общиной было вверено её дочери, великой княгине Екатерине Михайловне.

На 1 января 1891 года в общине было 119 сестёр милосердия и 19 испытуемых. В 1894 году, после смерти великой княгини Екатерины Михайловны, община перешла в ведение Российского общества Красного Креста.

В 1893—1897 годах по проекту архитектора общины Юлия Бенуа при участии Роберта Гёдике была возведена небольшая женская больница. К полувековому юбилею общины Бенуа в 1903—1904 годах полностью перестроил здание особняка на Фонтанке в неорусском стиле. На третьем этаже была устроена церковь на 1000 человек, 11 декабря 1904 года освящённая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским) во имя Воздвижения Креста Господня.

После Октябрьской революции, в 1918 году, больница была изъята у Крестовоздвиженской общины и на её базе была открыта 10-я больница Петроградского губернского отдела здравоохранения (позднее — Балтийская клиническая центральная бассейновая больница), в 1919 году ей было присвоено имя профессионального революционера Григория Чудновского, которое она носила до 2002 года. Община была ликвидирована в 1920 году, а её имущество было передано в ведение народного комиссариата здравоохранения РСФСР. Последним настоятелем Крестовоздвиженской церкви был протоиерей Иоанн Благодатов, при котором 28 сентября 1922 года был закрыт храм, помещение которого до 1993 года использовалось как спортзал больницы.

В 1990-е годы инициативная группа попыталась возродить деятельность Крестовоздвиженской общины. В 2002 году на базе больницы был создан Северо-Западный окружной медицинский центр Министерства здравоохранения РФ. В 2011 году центр вошёл в состав Федерального государственного учреждения «Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова».

Иверская община сестер милосердия[6] была основана 6 декабря 1894 года при Московском дамском комитете Российского общества Красного Креста по инициативе его председательницы Агафоклии Александровны Костанда и её мужа командующего войсками Московского военного округа, генерала А. С. Костанды. После создания община перешла под высочайший патронаж царской фамилии. Общину опекали представители царской фамилии – Великий князь Сергей Александрович и его супруга Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, удостоенные звания Почётные попечители (1895). Также попечителями Иверской общины были Великая княгиня Ольга Константиновна и Великая княгиня Александра Иосифовна.

Сёстрами общины могли стать девушки и женщины от восемнадцати до сорока лет. Они обеспечивались всем необходимым. Сёстры трудились на нужды общины, но главная их работа была в больнице, амбулатории и аптеке. Они ухаживали за больными и помогали врачам.

В 1894 году на деньги жертвователей, в первую очередь богатых купцов Ляминых, между Большой Полянкой и Малой Якиманкой были приобретены три городские купеческие усадьбы для устройства Иверской общины сестер милосердия. Композиционным центром комплекса зданий общины являлась церковь Иверской иконы Божией Матери, возведенная в 1890-х годах по проекту архитектора С. К. Родионова. В 1901 году со стороны Малой Якиманки появилось общежитие для сестёр, проект которого разработал И. Е. Бондаренко. Община была размещена на новом месте в 1896 году.

В общине находилось несколько подразделений – аптека, амбулатория, хирургическая клиника, терапевтическая клиника. Врачи в основном были приходящими, что давало возможность привлекать лучших медицинских светил того времени. В соответствии с уставом, главной целью Иверской общины было «подготовление сестер милосердия для ухода в военное время за больными и ранеными и в мирное время для ухода за больными в госпиталях и лазаретах, гражданских больницах и частных домах в помощь врачебному персоналу в городах и селах Московской губернии, а по распоряжению главного управления (Российского общества Красного Креста) и вне её».

Ординарный профессор Московского университета П. И. Дьяконов возглавлял (1896—1901) хирургическую клинику общины сестёр милосердия. В этой клинике кроме самого Дьяконова работали многие сотрудники его кафедры. Всего за пять лет здесь было произведено свыше 600 операций. Наблюдения, проводимые в клинике, широко использовались в научных целях, клинику посещали многие врачи и студенты старших курсов медицинского факультета Московского университета. Доктор медицины А. В. Старков работал в хирургической клинике общины (1897—1898). В общине работал профессор Московского университета И. П. Алексинский: консультантом (с 1895), старшим врачом (с 1900), главным врачом (с 1907) . В общине работал один из основоположников высшего женского медицинского образования в Российской империи — профессор Московского университета Ф. А. Рейн.

В Иверской общине работала сестрой милосердия мать поэтессы Марины Цветаевой. Сестра Марины Анастасия писала в своих мемуарах: «И были мирные часы сидения возле мамы, читавшей томики немецких стихов или разбиравшей лекарства, взвешивавшей их на крошечных весах с роговыми чашечками. Пустые пузырьки (из-под лекарств) с заостренным носиком сбоку, чтобы капать, круглые и овальные коробочки с узором цветочков, аккуратные и изящные веера рецептов, гофрированные зонтики бумажных колпачков пузырьков, от которых пахло таинственно, нежно, и хотелось сохранить их навеки».

Сёстры общины не только помогали раненым в Москве, но также выезжали на линию фронта – побывали на передовой греко-турецкой, русско-японской, Балканских, Первой мировой войн.

В начале XX века Иверская община сестер милосердия была одной из самых больших в Москве – больше трёхсот девушек и женщин.

Община была ликвидирована в 1918 году. Иверская церковь была закрыта, а здание использовалось как склад. На территории общины разместилась сначала Вторая школа медицинских сестёр, а затем городская больница № 20 имени Тимирязева, для нужд которой построили дополнительные корпуса.

2.2. Военно – Медицинская служба в годы первой мировой войны.

В годы Великой войны деятельность Российского Общества Красного Креста вышла далеко за рамки запланированных мобилизационным планом требований. РОКК создавал передовые перевязочные отряды и пункты, специализированные подвижные отряды, противоэпидемические, подвижные лечебные, санитарно-транспортные и эвакуационные учреждения. На помощь РОКК пришло правительство, обеспечивавшее крупные финансовые субсидии, а также купечество со значительными пожертвованиями.

Госпиталям приходилось спешно подыскивать помещения, часто не приспособленные для подобных целей. Так, по инициативе императрицы Александры Федоровны в Зимнем дворце в 1915 г. был открыт крупнейший лазарет имени наследника цесаревича Алексея Николаевича. Под него был отдан целый ряд помещений – Аванзал, Николаевский зал, Большой Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый, Пикетный, Александровский и часть дворца в сторону Эрмитажа. Рассчитанный на тысячу человек лазарет имел операционную и все новейшее оборудование. Все картины и ценности, находившиеся в галереях и залах, оставались на своих местах; наиболее ценные полотна и скульптуры были закрыты деревянными щитами и покрывалами.

К ноябрю 1915 г. во всех названных заведениях лечилось около 780 тыс. человек. К этому времени 28 сестер скончались, заразившись инфекционными заболеваниями, четверо погибли в результате несчастных случаев, пятеро были убиты, а 12 покончили жизнь самоубийством. После войны предполагалось издать «Золотую книгу» с биографиями всех умерших сестер. Этот проект так и не осуществился.

Учитывая тяжелейший опыт предыдущих войн, Россия ясно понимала, что победа во многом зависит от эффективности работы военно-медицинской службы. Главная задача военных медиков в боевых условиях – оказание своевременной эффективной медицинской помощи больным и раненым, эвакуация и распределение по лечебным учреждениям в зависимости от профиля заболевания и степени тяжести, и, в случае успешного лечения, возвращение выздоровевших военнослужащих в строй.

Фактическая организация лечебно-эвакуационного обеспечения боевых действий русской армии в годы войны имела ряд отличительных особенностей, одна из которых – некомплект врачебного состава. С объявлением мобилизации в русскую армию, дополнительно к 3 575 кадровым врачам, призвали 6 348 врачей запаса и 2 754 врачей ополчения старше 45 лет. В июле-декабре 1914 г., а затем весной 1915 состоялся призыв 1 438 зауряд-врачей (в российской армии с 1891 г. звание, присваивавшееся студентам 4-го и 5-го курсов медицинских факультетов Военно-медицинской академии и университетов, допущенных при мобилизации войск в военное время на должность младшего врача). Впервые был поставлен вопрос об обязательном прохождении службы для женщин-врачей. Предвоенная недооценка масштабов будущей войны и возможных потерь привели к тому, что с первых же дней войны возник ряд проблем, которые пришлось решать в обстановке, осложненной боевыми действиями.

Первая мировая война превзошла по своему размаху все предыдущие войны: в военных действиях был задействован невиданный по масштабам человеческий ресурс, появились виды нового вооружения, имеющие высокую поражающую способность: танки, самолеты, огнеметы, дальнобойные орудия, использовались химические средства массового поражения (иприт, хлор, фосген). Положение русской армии было особенно тяжелым: из-за огромной протяженности линии Восточного фронта война имела менее позиционный и нестабильный характер по сравнению с Западным фронтом. При этом количество вооружения русской армии не всегда отвечало темпам мобилизации.

Эвакуация раненых стала самым болезненным вопросом для военно-медицинской службы российской армии. При условиях ведения войны на территориях, значительно удаленных от тыла, часть больных и раненых не доживали до пункта назначения, либо доставлялись в тяжелейшем состоянии.

Всё это не могло не отразиться на количестве санитарных потерь русской армии, т.е. раненых и больных, поступивших в медпункты и лечебные учреждения на срок более суток. Положение несколько улучшилось благодаря активным действиям известных русских хирургов. В отличие от принятой тогда повсеместно эвакуационной системы, которая исключала возможность производства ранних хирургических вмешательств, В. А. Оппель выдвинул принцип этапного лечения раненых в ходе их эвакуации. Данная чрезвычайно важная идея о неразрывной связи между лечением и эвакуацией спасла жизнь многим раненым. Благодаря введению института фронтовых хирургов-консультантов, были сделаны очередные шаги в организации оказания раненым и больным воинам специализированной медицинской помощи, прямо на фронте или в местах, максимально приближенных к раненым.

Русский хирург Н. Н. Бурденко занимался проблемами сортировки раненых, скорейшей их транспортировки до госпиталей. Наиболее высокая смертность была от ранений в живот, легкие, голову. Под его управлением в лазаретах были организованы специальные отделения для таких раненых, т. к. они, как правило, не доживали до оказания медицинской помощи в тылу.[7] За годы войны санитарные потери составили 9 366 553 чел., в том числе 3 795 449 ранеными и пораженными «удушливыми газами» и 5 571 104 больными. Из них в тыл было эвакуировано 2 474, 935 раненых и пораженных отравляющими веществами, 1 477 940 больных, причем легкораненых и легкобольных насчитывалось около 60 %.

2.3. Деятельность Красного Креста России в 20 веке.

В 1917 году бывшая Российская империя раскололась на куски, а вместе с ней и Красный Крест. После Октябрьской революции его руководство вступило в конфликт с советской властью, и печальные результаты не заставили себя ждать.

Декретом от 6 января 1918 года «О передаче имущества и капиталов учреждений Красного Креста и Всероссийского союза городов в государственную собственность» часть имущества общества была экспроприирована, часть ликвидирована, а часть находилась за границей. Главное управление Красного Креста было упразднено, а вместо него начал действовать Комитет по реорганизации Общества. Многие члены центрального руководства были арестованы, а руководитель Комиссии по делам военнопленных был расстрелян.[8]

Первая мировая осталась позади, но Советской России угрожала новая опасность ― Гражданская война, сопряжённая не только с причинением страданий людям на поле боя, но и с многими эпидемиями. Холера, сыпной и возвратный тиф, венерические заболевания поражали и солдат, и гражданское население, и белых, и красных. Начав свой путь в армии, испытывавшей лишения ещё с Первой мировой войны, болезни железнодорожными путями нашли дорогу в гражданские населённые пункты. К тому же 1920 году в стране действовали 63 эпидемиологических и 14 дезинфекционных отрядов, усилиями которых эпидемии были остановлены. Отряды Общества помогали строить бани и кухни для нуждающихся. Создавались особые госпитали и лазареты ― сыпнотифозные, холерные.

В пользу Красного Креста отчислялись сборы с продажи билетов на транспортные средства, например, на пароход, и увеселительные мероприятия, такие как оперетты. Деньги шли на помощь голодающим, терпящим бедствия и болезни людям. Общество также получило право ввозить гуманитарные грузы в страну без акцизов и пошлин, производить, иметь и использовать свои собственные перевязочные материалы.

От так называемой «испанки» в РСФСР[9] пострадало около 3 миллионов человек. Многие пленные умерли по дороге домой от голода и холода, а позднее из-за навязывания Германии Комиссии по контролю за репатриацией русских военнопленных обмен воинами задержался по меньшей мере на год. Международный Комитет Красного Креста в попытках сгладить острую ситуацию и облегчить жизнь пленных той же зимой 1918–1919 годов начал выполнение плана по обеспечению продовольствием русских военнопленных, находящихся в Центральной Европе, и их репатриации.

Осенью 1922 года Красный Крест имел 17 врачебно-питательных отрядов, которые кормили ежедневно 130 тысяч человек. Чтобы прокормить такое количество людей, требовалось около 5 миллионов килограмм провианта, а чтобы оказать медицинскую помощь ― свыше 33 тысяч килограмм медикаментов. На конец того же года филиалы Российского Общества Красного Креста были открыты в 11 государствах, с помощью которых собирали гуманитарную помощь: продукты питания, одежду, обувь и деньги.

Глава 3. Самарский красный крест и сестры милосердия.

В первые же месяцы войны земством дважды открывались месячные курсы сестер милосердия, на которых было обучено более 80 человек. Такие курсы окончила и Римма Иванова – единственная женщина, награжденная офицерским орденом Св. Георгия 4-й степени.

Солдатским Георгиевским крестом была награждена

сестра милосердия Елена Мавило, дочь ставропольского губернатора Б. Янушевича,

находившаяся в составе санитарного отряда, сформированного на средства

ставропольских туркмен. Этот санитарный отряд отлично проявил себя на

Юго-Западном фронте. Так, А. Демина (представительница известной фамилии

предпринимателей) предоставила для госпиталя на 25 кроватей построенное ею

здание церковно-приходской школы, взяв на себя надзор за хозяйством. Сообщалось

о лицах, также изъявивших желание на свои средства оборудовать кровати при

открывшихся в Ставрополе госпиталях: все это говорит о патриотическом настрое,

царившем в те времена.

В газетах начали появляться списки раненых

ставропольцев, лежащих в госпиталях губернского центра. «Северо-Кавказский

край» 11 сентября в публикации «Раненые в Ставрополе» рассказал об участниках

боев под Люблино. Начали печататься в газетах и скорбные списки убитых и

пропавших без вести земляков. Об одной из судеб узнаем из газетной публикации.

29 октября в Ставрополе на Армянском кладбище состоялись похороны прапорщика,

помощника присяжного поверенного Николая Никитовича Асмаева. В некрологе,

озаглавленном «Жертва войны», газета сообщала, что в первом же сражении ранен

осколками шрапнели в голову и скончался в госпитале.

2.1. История Самарской общины сестёр милосердия.

История самарской общины сестер милосердия начинается с 1891 года. Но только 3 июня 1893 года главное управление Российского Общества "Красного Креста", состоящее под покровительством императрицы Марии Федоровны, утвердило устав общины. 13 октября 1900 года общине "разрешено наименоваться ""Ольгинской" в честь Имени Ея Императорскаго Высочества, Великой Княжны Ольги Николаевны".

По уставу "Ольгинская" община сестер милосердия

находилась в ведении местного комитета Общества "Красного Креста" и

имела целью подготовку сестер милосердия для "безвозмездного служения

больным и раненным в военное время, в мирное же время - для ухода за больными в

госпиталях, в гражданских больницах и в частных домах".

Каменное двухэтажное здание

"Ольгинской" общины сестер милосердия было построено в русском стиле.

Главный вход в больничные покои и церковь находился с ул. Москательной. На первом этаже здания

располагалась ризница, палаты для больных (четыре одиночных и одна на пять

человек), в правом крыле две ванные комнаты, две операционных, одна из которых

с верхним светом, другая - комната для хлороформирования; в левом крыле -

приемная, перевязочная с лабораторией, столовая для больных, буфет, кухня.

На второй этаж вела мраморная лестница. Здесь находилась еще одна приемная, комната старшей сестры, пять палат (таких же, как и на первом этаже), ванная, уборная, бельевая, квартира сестры настоятельницы, помещение для сестер, кабинет доктора и столовая. Больничные палаты отдельные предназначались для лиц "достаточного сословия". В общих палатах имелась одна бесплатная кровать имени Георгия Ивановича Курлина, прочие же кровати были заняты платными больными, за исключением лиц, освобожденных от платы постановлением попечительного совета. В здании устроено электрическое освещение, паровое отопление, водопровод. Кроме главного корпуса во дворе было построено специальное двухэтажное помещение для амбулаторных больных, где использовали даже световое лечение. Третье здание – одноэтажный деревянный флигель во дворе, который предназначался для проживания сторожей. Рядом также находился деревянный амбар.

2 декабря 1902 года больница приняла первых больных. Управлял больницей Попечительный совет в составе председательницы С.Б.Брянчаниновой, ее заместительницы графини В.Л.Толстой, протоиерея А.В.Жданова, врачей - Е.И.Голишевского, Е.Л.Кавецкого, И.Ю.Шмурло и казначея Т.А.Шишкова. Хозяйственной частью заведовал купец I гильдии А.И.Егоров. Алексей Ильич Егоров (1850 - после 1916 г.) владел в то время магазином иностранных вин, колониальных, табачных и гастрономических товаров, являлся гласным городской думы (1897 - 1915), членом самарского отделения Императорского русского музыкального общества (1910-1912), членом многих попечительных и благотворительных организаций. Первое пожертвование поступило от бывшего казначея местного комитета Общества "Красного Креста" Е.Т.Кожевникова. Он передал на строительство больницы 1000 рублей. Вслед за этим было получено 1500 рублей от Людмилы Георгиевны и Марии Георгиевны Курлиных в память об их отце – самарском купце Г.И.Курлине. Всего в пользу общины поступило 161 720 рублей, из которых 112 449 рублей - пожертвования частных лиц. Летом 1899 года было куплено новое дворовое место в 82 квартале по ул. Москательной, 138 (ныне ул. Л.Толстого, 136) у Е.И.Кирилловой за 50 000 рублей. Позже к нему присоединили соседнее место по ул. Сенной (ныне ул. Буянова), приобретенное у наследников Бликиных и Лушниковых за 1200 рублей. Таким образом, общая площадь земельного участка составляла 1840 кв. саж.

В 1930-е годы над больницей надстроили третий этаж, внутреннее пространство переоборудовали временными переборками. Но назначение здания не менялось. Здесь всегда находилось медицинское учреждение.

2.1. Помошь Самарского края раненым в годы первой мировой войны.

20 августа 1914 года в регионе открылся первый земский лазарет для фронтовиков. А по решению Самарской городской думы Плешановская больница[10] была переоборудована «в госпиталь для воинов на 50 коек с открытием дополнительных 25 коек для больных из населения города». А к осени 1915 года там надстроили второй этаж, открыли лабораторию и рентген-кабинет. В Иверском монастыре были устроены больница для раненых солдат и приют для девочек-сирот. Послушницы бесплатно шили белье и одежду для воинов.

По тем временам лечебные заведения губернии были хорошо оснащены и имели хорошее оборудование, что позволяло фронтовикам получать качественное лечение. В госпиталях также проводились различные мероприятия. В частности, с 1 сентября 1914-го по 1 сентября 1915-го было организованно 54 бесплатных киносеанса, 37 концертных выступлений и 40 лекций и чтений для раненых. По словам Екатерины Семеновой, для доставки раненых от железнодорожных станций до городских больниц при Самарском комитете Всероссийского Земского Союза организовали велосипедно-санитарный отряд.[11] Он был создан по инициативе начальника Самарского губернского жандармского управления полковника Михаила Познанского. Как рассказали «ВК-Тольятти» в Управлении областных архивов, именно Познанский придумал этот способ доставки больных еще в русско-японскую войну: брали два велосипеда и между рамами прикрепляли носилки, на них укладывали фронтовика.

Трудности военного времени отразились на работе самарской лечебницы для душевнобольных. По словам историков, резко увеличилось поступление больных из числа военных, беженцев и военнопленных. Больница была переполнена.

С осени 1914 года уездное и городское сообщество

губернии более активно начало заниматься благотворительной деятельностью. А в

Ставрополе уже в августе начали помогать фронтовикам. Пока создавались

госпитали, раненых размещали в домах горожан и сельчан. Причем в некоторых

местах уезда лазареты так и остались на частных квартирах.

В Самаре к началу войны уже существовала

больница и комитет самарской общины сестер милосердия, где готовили

медработников. Затем

курсы открыли и в Ставрополе при городской организации Красного Креста. Кроме

названных учебных заведений работали и другие общественные курсы, готовившие

сестер милосердия и госпитальных санитаров.

Сельчане Ставропольского уезда помогали матерям

и женам, которые приезжали навещать солдат. А Епархиальное духовенство выделяло

из своей среды священнослужителей для исполнения пастырских обязанностей в

госпиталях. Создавались даже так называемые «духовные отряды» из числа таких

священников. Впоследствии их отправляли в действующую армию.

Как рассказывают тольяттинские краеведы, часть

раненых солдат и офицеров, прибывших в губернию, разместили в знаменитом

ставропольском санатории «Лесное».[12] В основном это были

люди, которые получили ранение в область легкого. Санаторий в то время был

хорошо обустроен: цветники, скульптуры, фонтан, беседки. Имелось электрическое

освещение, вода из артезианского колодца поднималась мотором. Желающие могли

заказать конный экипаж для прогулок. В «Лесное» приезжали со всей России в

основном состоятельные люди, так как стоимость сезонного курса доходила до 200

рублей серебром. Курорт приобрел настолько широкую известность, что даже из-за

границы – Турции и Франции – прибывали дипломаты и высокопоставленные лица. По

некоторым данным, переоборудование мирной лечебницы в госпиталь обошлось

примерно в 50 тысяч рублей, а содержание госпиталя обходилось в 25 тысяч в год.

Многие расходы брал на себя владелец «Лесного» купец Климушкин, помогали

раненым и другие представители купеческого сообщества Ставрополя.

На деньги, полученные в качестве пожертвований

от организаций и частных лиц, были организованы «именные палаты» и «именные

койки».

Сестры милосердия Первой мировой: в

России женщин на войну не призывали. Они шли сами и, спасая других. Доброволицы

— забытое ныне слово.

Одна из них – Антонина Тихоновна Пальшина.[13]

Она родилась в крестьянской семье, рано осиротела, работала швеей. Через месяц после начала войны на свои сбережения купила коня, обмундирование и под именем Антона Пальшина была зачислена в 9‑ю сотню 2‑го Кавказского кавалерийского полка. Участвовала во многих сражениях, была ранена, попала в госпиталь, где ее и разоблачили. Антонина бежала на другой фронт, но до передовой не добралась, на станции ее задержали и отправили в родной Сарапул. Там Антонина Пальшина окончила краткосрочные курсы медсестер и в качестве сестры милосердия отправилась на Юго-Западный фронт. Посчитав, что в госпитале и без нее сестер хватает, Антонина вновь переоделась в мужскую форму и поступила в разведку. За отвагу и стойкость была награждена двумя медалями и двумя Георгиевскими крестами. Георгия 3‑й степени ей вручил сам генерал Брусилов в госпитале, куда она попала после второго ранения… Боевой путь Пальшиной продолжался и после Октября семнадцатого года.

Римма Михайловна Иванова. Святая Римма

Родилась Римма Иванова в Ставрополе в 1894 году, успешно закончила

Ставропольскую Ольгинскую гимназию, стала работать учительницей в земской школе

села Петровское Благодарненского уезда.[14]

С началом войны в 1914 году она окончила курсы

медсестёр и поступила на работу в епархиальный лазарет для больных и раненых

воинов. Римма принимает решение о работе в действующей армии на полях сражений

сестрой милосердия. Родители были против. 15 января 1915 года она все-таки

уехала на Западный фронт, в 83‑й Самурский полк, в котором служили многие

ее знакомые ставропольцы. Она согласилась служить в полковом лазарете, но при

условии, что ее будут отпускать и на передовую. Коротко остриглась, на

передовой надевала военную форму, и ее трудно было отличить от

парнишки-новобранца. Командир полка писал о ней: «Неустанно, не покладая рук,

работала она на самых передовых позициях, находясь всегда под губительным огнем

противника, и, без сомнения, ею руководило одно горячее желание – прийти на

помощь раненым защитникам царя и Родины. Молитвы многих раненых несутся за ее

здоровье к Всевышнему».

Через полгода, после настоятельных просьб родителей, Римма вернулась в Ставрополь. Но уже через месяц опять уехала на фронт, на этот раз в 105‑й Оренбургский полк, где служил ее брат Владимир. Ее назначили фельдшером 10‑йроты.

Шли тяжелые бои. Германские войска наступали, взяли город Гродно. Римма не успевала перевязывать раненых. В роте не осталось ни одного офицера. О дальнейшем говорится в донесении командира полка: «Сестра Иванова, увидев роту без офицера, сама бросилась с ней в атаку… и захватила одну из лучших линий неприятельских окопов, где, будучи тяжело раненной, скончалась славной смертью храбрых…»

Командование просило наградить Римму Михайловну Иванову посмертно офицерской наградой – орденом Св. Георгия IV степени. Когда наградные документы представили Николаю II, он задумался. До той поры этим орденом была награждена только одна женщина – корнет Надежда Дурова, знаменитая «кавалерист-девица». Но Римма Иванова не была офицером, не была дворянкой и вообще не имела никакого воинского звания. И все же император подписал именной указ о награждении.

В Ставрополе в то время квартировали две воинские части, их ждал театр военных действий. Сформированный вскоре дамский комитет при Красном Кресте, возглавляемый супругой губернатора Марией Ильиничной Янушевич, призвал население: «Через несколько дней из нашего города выступит на войну Осетинский конный дивизион, а за ним изготовились двинуться и наши самурцы. Конечно, мы, горожане, проводим их всех молитвой, благословением и горячими пожеланиями счастья и удачи, но по исконному обычаю непременно надлежало бы одарить нижних чинов этих боевых частей хоть скромными гостинцами в путь-дорогу, чтобы закрепить те незримые связи, которые установились между родным Ставрополем и нашими защитниками…». И за короткое время было изготовлено 4 тысячи мешочков с предметами первой необходимости, ни один солдат не остался без подарка.

Ставропольцы воевали в Закавказье против турецкой армии, а в Галиции, Румынии, Польше – против германских и австрийских войск. В ходе боев самурцы, например, захватили 30 тысяч пленных и два вражеских знамени. Годом позже на Кавказский фронт была отправлена 598-я Ставропольская пешая дружина полковника Салмина. Вот как запечатлела проводы дружины газета «Северокавказский край» от 7 апреля 1915 года: «В воскресенье, 5 апреля с. г., после поздней обедни на площади около Кафедрального собора при огромном стечении народа епископом Александровским Михаилом было совершено торжественное освящение знамени 598-й Ставропольской пешей дружины, сооруженное на средства губернского земства и г. Ставрополя…».

За годы войны в армию было призвано более 154 тысяч ставропольцев. К сожалению, мало что известно о них. Михаил, епископ Александровский, временно управляющий Ставропольской епархией[15] (архиепископ Агафодор находился в отъезде), обратился к пастырям церкви, назвав народной войну «со злейшим, демонски гордым и сильным врагом». Многие служители церкви пожелали отправиться туда, где идут сражения.

Начали печататься в газетах и скорбные списки убитых и пропавших без вести земляков. Об одной из судеб узнаем из газетной публикации. 29 октября в Ставрополе на Армянском кладбище состоялись похороны прапорщика, помощника присяжного поверенного Николая Никитовича Асмаева. В некрологе, озаглавленном «Жертва войны», газета сообщала, что в первом же сражении ранен осколками шрапнели в голову и скончался в госпитале.

Архивисты

изучили статьи, опубликованные в газетах «Ставропольские губернские ведомости»,

«Северокавказское слово», «Известия Ставропольской губернии» за 1915-1917 годы,

хранящихся в научно-справочной библиотеке Государственного архива края.

Всего в списке 576 фамилий, из которых 63 убито, а 227 пропали без

вести.В списке большинство – православные, но также есть католики, лютеранцы,

иудеи, армяне-григорианцы… Поистине то была всенародная война. Не забыть… Не

простить… Новые поколения русских людей будут помнить и чтить своих предков,

сражавшихся за Родину на фронтах Первой мировой.

Заключение.

Красный крест внес огромный вклад в развитие международных отношений, независимая организация, которая готова прийти на помощь и оказать материальную помощь всем нуждающимся – от Австралии до США, от Бразилии до России.

Изучив и проанализировав материалы о Международном и Российском движениях Красного креста, я пришёл к следующим выводам:

1. Роль Красного креста на международной сцене очень высока, и с течением времени она только усиливается, в связи с учащением военных конфликтов и техногенных катастроф.

2. Красный крест – организация, готовая помочь любому человеку, невзирая на его религию и нацию, расу и внешность, денежное положение и поведение.

3. В России красный крест внёс неоценимый вклад как во время Первой мировой войны, так и во время Великой Отечественной

Таким образом, можно утверждать, что:

Цель работы - показать миссию российского Красного Креста в решении международных проблем общечеловеческого характера – достигнута.

Задачи работы – выполнены.

Гипотеза «Российский Красный Крест внёс значительный вклад в решение проблем международного характера» - полностью доказана.

Список источников и литературы

Литература:

1.Анри Дюнан «Воспоминание о битве при Сольферино», 1859г.

2.Адрианов П.М. «Очерки войны»,1915г.

3. «Рассказы раненых», 1916г.

4. Серебряков А. «Чтение для солдат и народа», 1915г.

5. Мамонтов Н.П «рассказы строевого офицера», 1916г.

6. Кладо Н.Л «очерки первой мировой войны», 1914г.

Интернет – ресурсы:

7. Красный Крест в России. От зарождения до 1920‑х годов [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vatnikstan.ru/history/istoriya-krasnogo-kresta/

8. Иверская община сестер милосердия: стойкость, строгость и порядок [Электронный ресурс] Режим доступа:

9. https://www.miloserdie.ru/article/iverskaya-obshhina-sester-miloserdiya-stojkost-strogost-i-poryadok/

10. Создание Крестоводвиженской общины сестёр милосердия [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vikent.ru/enc/7389/

11. Красный крест от Сольферино до наших дней [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.redcross.ru/o-nas/istoriya

12. Прародитель Российского красного креста [Электронный ресурс] Режим доступа: https://histrf.ru/read/articles/praroditiel-rossiiskogho-krasnogho-kriesta

13. Анри Дюнан – основатель Движения Красного Креста [Электронный ресурс] Режим доступа: https://redcross.by/anri-dyunan

Приложения

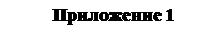

Приложение 1

Клавдия Евгеньевна Богачева Анри Дюнан

Приложение 3

Здание Крестоводвиженской общины Красного креста

Княгиня Елена Павловна

Приложение 5

Здание Ольгинской общины Сестёр милосердия Сёстры милосердия за работой

Приложение 7

Знак Российского общества Красного креста Погон военного врача РКК

Приложение 9

Нынешний президент Международного общества

Красного креста (с 2012г.) Петер Маурер Штаб – квартира МККК в

Женеве, Швейцария

Скачано с www.znanio.ru

[1] Рассказы о битве при Сольферино [Электронный ресурс](https://www.icrc.org/ru/document/vospominanie-o-bitve-pri-solferino-1904)

[2] Российский Красный крест [Электронный ресурс] https://www.redcross.ru/o-nas/oficialnye-dokumenty/ustav

[3] Сербско – болгарская война 1885 года [Электронный ресурс] - https://bigenc.ru/military_science/text/6026885

[4] Крестоводвиженская община сестёр милосердия [Электроннный ресурс] - https://naukaru.ru/ru/nauka/article/11197/view

[5]НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта [Электронный ресурс]- https://ott.ru/

[6] Иверская община сестёр милосердия [Электронный ресурс] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%

[7] Основоположник Отечественной хирургии [Электронный ресурс] - https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-voprosy-nejrokhirurgii-imeni-n-n-burdenko/2016/4/1004288172016041117

[8] Декрет о Роспуске Красного креста [Электронный ресурс] - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/uchred2.htm

[9] Эпидемия «испанки» в России [Электронный ресурс] - https://microbiol.elpub.ru/jour/article/view/963

[10] Плешановская больница [Электронный ресурс] - https://gregorkon.wordpress.com/tag

[11] Уникальный отряд велосипедистов – санитаров [Электронный ресурс] - https://www.samara.kp.ru/daily/26263/3141691/

[12] Санаторий «Лесное» [Электронный ресурс]- https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/sanatoriy_lesnoy/

[13] А. Пальшина – героиня ПМВ [Электронный ресурс] - https://otr-online.ru/programmy/litsa-v-istorii/antonina-palshina-geroinya-12887.html

[14] Римма Иванова – Святая Римма [электронный ресурс] - https://histrf.ru/read/articles/rimma-ivanova

[15] Епископ Александровский Михаил [Электронный ресурс] - https://drevo-info.ru/articles/13673737.html

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.