Материал предназначен для педагогического семинара в школе для учителей. Здесь предоставлена презентация для семинара, печатный материал, практические задания для трёх команд учителей. материал очень интересный и нужный. Цель работы:

на основе обобщения опыта педагогов , изучения научной и методической литературы создать условия для осмысления педагогами ОУ собственной педагогической деятельности;

разработать модель педагогического мастерства в современном инновационном пространстве школы.

1группа

2 группа

3 группа

Панченко А.В.

Страхова А.Е.

Кузьмина

Н.И.

Ермакова Т.А.

Утегенова Н.Д.

Кобзева Е.В.

Кобзева М.А.

Петрова О.Е.

Джулдугулова

К.Г.

Башарина А.П.

Туркова Т.Г.

Смирнова Н.А.

Костерина Т.И.

Умарова Е.М.

Психологопедагогический семинар:

Основные закономерности

успешности

педагогической деятельности

МБОУ « Ниновская ООШ» 21.11.14 г.

Цель:

на основе обобщения опыта педагогов ,

изучения научной и методической

литературы создать условия для

осмысления педагогами ОУ собственной

педагогической деятельности;

разработать модель педагогического

мастерства в современном

инновационном пространстве школе.

Высокая педагогическая культура –

условие успешной профессиональной деятельности

учителя

процессах.

П е д а г о г и ч е с к а я к у л ь т у р а – это некоторая совокупность

ценностных отношений к образованию, к ребенку, которые

предметно и практически реализуются в образовательных

П о к а з а т е л и п е д а г о г и ч е с к о й к у л ь т у р ы:

– состояние и качество образования;

– уровень образованности в обществе;

– культура организации образования в конкретной

школе;

– мастерство отдельного педагога.

Культура педагога – комплексное многоуровневое

явление, включающее личностные качества (характер,

общительность), общую эрудицию, творческий потенциал

в целом и пр.

Культура педагога в целом определяет культуру и

эффективность педагогических технологий.

Проблемы профессиональной деятельности учителя

В начале профессиональной деятельности (стаж до 6 лет) –

э т а п ф о р м и р о в а н и я с т и л я.

Если на этом этапе жизни у человека отсутствует надлежащее

качество энтузиазма, то в такой жизни немного будет

предпринято и еще меньше совершено.

Английский писатель С.

Смайлс

Х а р а к т е р н ы е ч е р т ы э т о г о э т а п а:

– низкий материальный уровень;

– нагрузка до 30 часов и менее;

– ситуация не соответствует подготовке в вузе (недостаток опыта и знаний);

– желание самоутвердиться;

– сложный период приспособления к нормам и принципам школы;

– большая часть сил и времени уходит на подготовку к урокам;

– перенапряжение, неумение переключать внимание, отделять главное от

второстепенного.

Г л а в н ы е в о п р о с ы:

– Как добиться взаимопонимания с учащимися?

– Как завоевать авторитет в глазах учеников?

– Что значит найти свое место в педагогическом коллективе?

– Как вести себя в каждом конкретном случае?

«Истинный деятель, вступив на путь,

сразу видит перед собой столько дела,

что не станет жаловаться,

что ему не дают делать,

а непременно отыщет и

успеет чтонибудь сделать».

Ф. М.

Достоевский

Э т а п п р о ф е с с и о н а л ь н о й з р е л о с т и:

1) от 7 до 15 лет стажа – стабильный период;

2) от 16 до 25 лет стажа – период лидерства и мастерства.

Стабильный период (33–40 лет):

В этот период отмечается следующее:

– профессия – главный смысл деятельности;

– завышенное количество времени, отданного работе;

– средняя продолжительность рабочей недели доходит до

57 часов (наибольшая нагрузка у учителей русского языка и

литературы – свыше 60 часов, затем у математиков – 57

часов, у педагогов начальных классов – 35 часов);

– в воскресенье 60 % учителей работают, а среди учителей

русского языка и литературы – 80 %;

– у мастеров рабочая неделя на 10–14 часов выше.

Г л а в н ы е вопросы этого периода:

– Что я сделал?

– Неужели это будет моей жизнью и впредь?

– «Я должен…»

– Профессия – главный смысл деятельности.

Общие проблемы:

– коммуникативные нагрузки;

– с учениками разного возраста учитель говорит 6–10

часов в сутки;

– за урок учитель предъявляет около 100 требований

учащимся;

– неудовлетворенность бытовыми условиями

(приблизительно 60 % учителей);

– неудовлетворенность своей работой в качестве

классного руководителя или нежелание работать

классным руководителем (приблизительно 40 %);

– непонимание в коллективе (приблизительно 50 %);

– несправедливость действий руководства (17 %);

– нет социального признания;

10–15 лет стажа – часто этот этап характеризуется как

педагогический кризис, когда учителя, достигшие

высокого уровня профессионализма, единовременно

испытывают некоторую монотонность, однообразие,

статичность в преподавании. В то же время именно

педагогические кадры с пятнадцатилетним стажем

пополняют «золотой фонд» педагогических кадров.

П р и ч и н ы к р и з и с а:

1) нет ожидаемой отдачи от своей деятельности;

2) «механизм мастерства» (при объективно эффективной

работе субъективно нет чувства новизны, увлеченности,

удовлетворения);

3) взаимоотношения с коллективом.

Э т а п «м а с т е р с т в а» (после 25 лет стажа)

«Зрелые люди – это те, кто заботится о детях, которых

они произвели на свет, о работе, которую они

выполняют, о благосостоянии других людей в том

обществе, в котором они живут».

Э. Эриксон

«Настоящая жизнь начинается в 50 лет. В эти лета

человек овладевает тем, на чем основываются

истинные достижения, приобретает то, что можно

отдавать другим, познает то, чему можно учить,

расчищает то, на чем можно строить».

У. Бок

С п е ц и а л и с т д о с т и г а е т:

в 50 лет – пика писательского мастерства (прозаика);

в 55 лет – пика исторических исследований;

в 60 лет – пика политической деятельности (во власти).

Сейчас учителя после 50 – это те, на которых держится

школа. И неизвестно, что мы будем делать, когда они

уйдут на пенсию. Исполнительность, ответственность,

трудовой патриотизм – для них характерны.

Т и п и ч н ы е п р о б л е м ы:

– ощущение одиночества в семейной сфере (более 80 %);

– психофизиологические и нервноэмоциональные

перегрузки;

– состояние здоровья (70 %);

– дефицит общественного признания;

– неудовлетворенность своим положением в

педагогическом коллективе.

У н и в е р с а л ь н ы й в ы х о д:

Если мы не можем изменить

обстоятельства, то изменим свое

отношение к ним, изменим себя,

поработаем над собой.

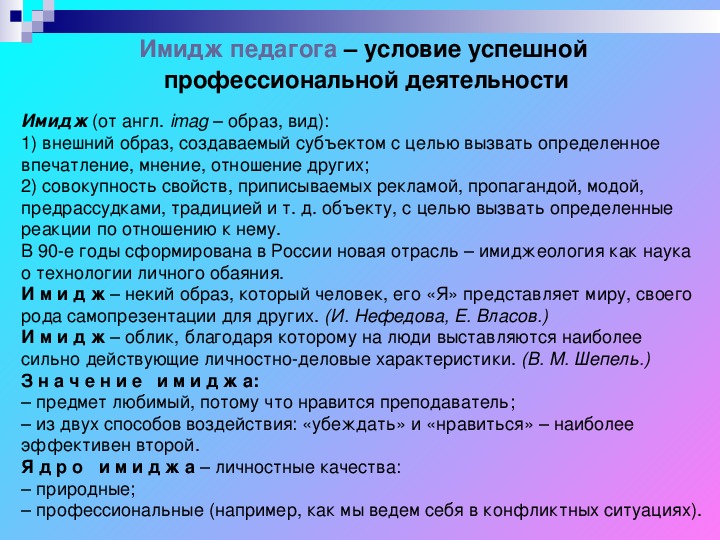

Имидж педагога – условие успешной

профессиональной деятельности

Имидж (от англ. imag – образ, вид):

1) внешний образ, создаваемый субъектом с целью вызвать определенное

впечатление, мнение, отношение других;

2) совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, модой,

предрассудками, традицией и т. д. объекту, с целью вызвать определенные

реакции по отношению к нему.

В 90е годы сформирована в России новая отрасль – имиджеология как наука

о технологии личного обаяния.

И м и д ж – некий образ, который человек, его «Я» представляет миру, своего

рода самопрезентации для других. (И. Нефедова, Е. Власов.)

И м и д ж – облик, благодаря которому на люди выставляются наиболее

сильно действующие личностноделовые характеристики. (В. М. Шепель.)

З н а ч е н и е и м и д ж а:

– предмет любимый, потому что нравится преподаватель;

– из двух способов воздействия: «убеждать» и «нравиться» – наиболее

эффективен второй.

Я д р о и м и д ж а – личностные качества:

– природные;

– профессиональные (например, как мы ведем себя в конфликтных ситуациях).