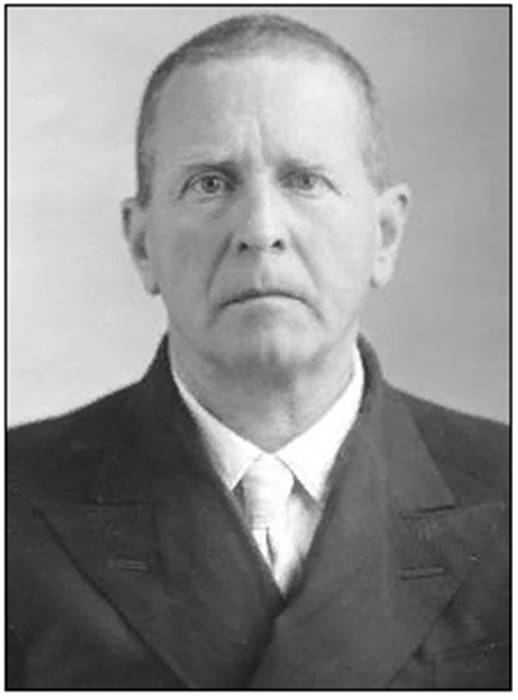

Отец - Михаил Ипполитович, и сын - Владимир Михайлович Лавровские

Историческая справка

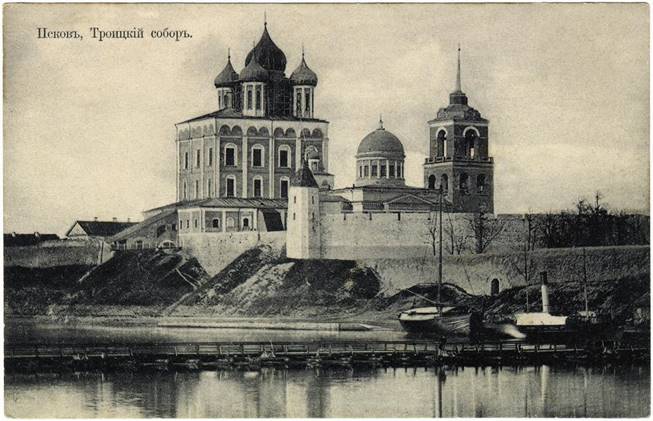

Лавровский Михаил Ипполитович (06.11.1857-?). Сын священника Тверской епархии из села Калицына Старицкого уезда Ипполита Ильича (1821-1860) и Александры Ивановны (1826-?). Окончил Тверскую духовную семинарию и Петербургскую духовную академию (в 1884). С 3 сентября 1884 г. преподаватель Псковской духовной семинарии. Позже преподавал по совместительству и в местном женском епархиальном училище. 29 июля 1890 г. женился на Марии Николаевне, урожденной Быловой (1868-?). Их первенец родился 22 июня 1891 г., став впоследствии историком, профессором МГУ - Владимиром Михайловичем Лавровским (1891-1971). В октябре 1895 г. в течение нескольких дней Михаил Ипполитович (до того коллежский советник) был возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем Псковского Троицкого кафедрального собора и цензором епархиальных ведомостей. Награжден: орденами Станислава 3 ст., Анны 3 и 2 ст., Владимира 4 и 3 ст., набедренником, камилавкой, наперсным крестом, палицей. Кроме сына имел дочерей: Веру (04.12.1893), Ольгу (15.10.1896) и Марию (22.03.1899).

Лавровский Михаил Ипполитович имел брата – Лавровского Александра Ипполитовича (24.02.1851-?). Сын священника Тверской епархии Ипполита Ильича (1821-1860) и Александры Ивановны (1826-?). Окончил Новоторжское духовное училище. 42 года проработал в почтовом ведомстве, пройдя путь от младшего сортировщика до помощника начальника II-го отделения перевозки почт по железной дороге. В 1911 г. вышел на пенсию в чине статского советника. Награжден орденами св. Владимира 4 ст., св. Анны 2 и 3 ст., св. Станислава 2 и 3 ст. и серебряной медалью в память царствования Императора Александра III. Был дважды женат. Первая жена Мария Ивановна Успенская (ум. 1906). Дети от этого брака: Ольга (1881-?), Константин (1883-?), Вера (1884-?), Александр (1886-?). В 1908 г. вступил во второй брак с вдовой Людмилой Константиновной Бай-Бородиной (1877-?), родившей ему Владимира (1909-?).

В Псковской епархиальной картотеке на Лавровского Михаила Ипполитовича есть следующие данные. Работа по составлению картотеки священно-церковнослужителей «Священнослужители Пскова» ведется при Псковском Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре с 2002 года по настоящее время под руководством Архимандрита Ермогена (Муртазова). В списке «Хроники» указаны имя, отчество (по возможности), фамилия священнослужителя, начальная и конечная даты его служения в определенном городе, погосте, храме, выявленные в текстах. В данном варианте картотеки информация о Протоиерее Михаиле Ипполитовиче Лавровском даётся в виде краткой статьи, которая поможет читателю проследить перемещения священно-церковнослужителя по разным храмам, уездам, погостам.

Протоиерей Михаил Ипполитович Лавровский, сын священника Тверской губернии, (1858 г.р.?); Обучался в Тверской духовной семинарии. Закончил С.-Петербургскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. Преподаватель Псковской духовной семинарии с сентября 1884 года. Определен настоятелем Псковского кафедрального собора 1 октября 1895 года (ПЕВ,1895,20,266); рукоположен в сан дьякона 15 октября и в сан священника 17 октября 1895 года; на настоятеля Михаила Лавровского возложен набедренник 20 октября; возведен в сан протоиерея 21 октября 1895 года (ПЕВ,1895,21,276); уволен от должности помощника епархиального миссионера, согласно прошению, 14 августа 1896 года (ПЕВ,1896,22,341); награжден камилавкой в мае 1897 года (ПЕВ,1897,10,147); член Братства свв. Кирилла и Мефодия (ПЕВ,1898,2,23); состоит на службе преподавателя в Псковской духовной семинарии с 3 сентября 1884 года и учителя в Епархиальном женском училище с 2 сентября 1885 года; имеет орден Св. Анны 3-й степени и камилавку (ПЕВ,1899,17,приложение, 3; 15); награжден наперсным крестом от Св. Синода в мае 1900 года (ПЕВ,1900,10,145); член Псковского Епархиального Комитета Православного миссионерского общества (ПЕВ,1901,7,141); освящение кафедрального Троицкого собора 21 апреля 1901 года (ПЕВ,1901,10,252-254); награжден орденом св. Анны 2-й степени в мае 1904 года (ПЕВ,1904,10,154); награжден орденом св. Владимира 4-й степени в мае 1907 года (ПЕВ,1907,9,122); 3 сентября 1909 года исполнилось 25 лет учебно-педагогической деятельности настоятеля кафедрального собора и преподавателя Псковской духовной семинарии (ПЕВ,1909,16,277; 17,311-312); чествование юбиляра 3 сентября 1909 года (ПЕВ,1909,18,338-3435); награжден палицею 6 мая 1911 года (ПЕВ,1911,10,131); награжден орденом св. Владимира 3-й степени 6 мая 1914 года (ПЕВ,1914,9,84); настоятель (ПК,1914,8);(ПЕВ,1915,6,135); произнес слово за литургией в кафедральном соборе 4 февраля по случаю взятия доблестными нашими войсками крепости Эрзерум (ПЕВ,1916,3,57); 30 января 1917 года служил Всенощное бдение в храмовый праздник Псковской духовной семинарии (ПЕВ,1917,2-3,44); очередное слово за литургией в кафедральном соборе 5 марта 1917 года (ПЕВ,1917,6-7,104); настоятель собора награжден Благословением Св. Синода 29 июня 1917 года (ПЕВ,1917,12-13,94)

Ссылки на источники даются в круглых скобках, они помогут читателю обратиться к первоисточнику и, при необходимости, уточнить информацию.

Сокращения:

(ПЕВ,1907,9,121) - «Псковские епархиальные ведомости», 1907 год, номер 9,

страница 121;

(ПК, 1914, 5) - Памятная Книжка Псковской Губернии, 1914 год, страница 5;

(ПС, 39) - Псковский синодик, страница 39;

(ПП,1, 35) - Псковский паломник, выпуск 1, страница 35

Историческая справка

Лавровский Владимир Михайлович (1891, Псков - 1971, Москва) - специалист по аграрной и социально-экономической истории Англии позднего средневековья и нового времени; доктор исторических наук (1937)

Владимир Михайлович Лавровский родился 22 июня (4 июля) 1891 г. в г. Пскове в семье преподавателя и библиотекаря Псковской духовной семинарии Михаила Ипполитовича Лавровского (1857-?), ставшего с 21 октября 1895 г. протоиереем Псковского Троицкого кафедрального собора. Мать - Мария Николаевна (1868-?) - дочь священника волоколамской Покровской церкви Николая Николаевича Былова (1837-1896) и сестра Михаила Николаевича Былова (1862-1909) - краеведа и чиновника Министерства просвещения. преподавателя псковской духовной семинарии.

Окончил 5 июня 1910 г. Псковскую губернскую гимназию с золотой медалью, а 10 августа был зачислен в студенты историко-филологического факультета Московского Императорского Университета. В мае 1915 г. по окончании обучения был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Под руководством профессора Александра Николаевича Савина (1873-1923) написал работу на тему «Фермерское хозяйство в Norfolk’е в конце XVIII в.». За что был удостоен диплома I степени 30 мая 1915 г. В том же году вместе с будущим академиком Сергеем Даниловичем Сказкиным (1890-1973) был оставлен для приготовления к профессорскому званию при университете на кафедре всеобщей истории. В 1919 г., сдав магистерские экзамены, был допущен к преподаванию в университете на факультете общественных наук, где читал лекции по экономической и аграрной истории Англии.

Работал в Институте социальной истории при МГУ (1922-1925), в Институте истории РАНИОН (1924-1929), в Фундаментальной библиотеке общественных наук (1930-1934). В 1925 г. командирован от РАНИОН в Англию для подготовки докторской диссертации. В 1925-1926 гг. находился в командировке в Англии с целью собирания материала для докторской диссертации в лондонских архивах. Преподавал в Московском государственном университете (1919-1925, 1937-1941, 1943-1960), в Нижегородском педагогическом институте (1928-1930), в Московском финансово-экономическом институте (1930-1932), в Московском институте философии, литературы и истории (1933-1937).

Преподавал и в других вузах. Считался крупнейшим специалистом по английской истории.

В 1937 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Парламентские огораживания в Англии XVIII - нач. XIX вв.». Решением ВАК от 23 мая 1938 г. ему было присвоено ученое звание - доктора исторических наук.

Во время войны В.М. Лавровский был эвакуирован в Фергану, читал лекции и вел семинарские занятия в Ферганском педагогическом институте, Институте востоковедения и в Высшей дипломатической школе.

По возвращении в Москву продолжил преподавание на историческом факультете Московского университета (до 1960 г.), работал старшим научным сотрудником в Институте истории АН СССР (1955-1963).

В 1950-х - 60-х гг. преподавал в Ярославском педагогическом институте.

Выступал с докладами на международных научных совещаниях: на конференции советских и английских историков в Лондоне (1958), на XI конгрессе исторических наук в Стокгольме (1960) и др.

В.М. Лавровский является крупным специалистом по истории Англии нового времени. Ему принадлежит более 50-ти научных работ - монографий, статей, докладов, посвященных преимущественно проблемам аграрной истории Англии. Среди них: «Основные проблемы аграрной истории Англии конца XVIII и начала XIX в.» (1935), «Английская революция XVII в.» (совместно с Баргом М.А., 1958), «Проблемы исследования земельной собственности в Англии XVII-XVIII вв.» (1958), «Исследования по аграрной истории Англии XVII-XIX вв.» (1966) и многие др.

Владимир Михайлович Лавровский умер 25 января 1971 г. в Москве.

В журнале «Псков» в № 38 от 2013 года напечатана статья «Лавровские» Левина Натана Феликсовича, краеведа, Почётного гражданина г. Пскова об отце и сыне Лавровских.

Последний дореволюционный настоятель Троицкого собора

Все 33 года педагогической работы и церковной службы Михаила Ипполитовича Лавровского прошли в дореволюционном Пскове. Краткие официальные сведения о нём содержатся в архивных клировых ведомостях (годовых отчётах) Троицкого собора. В них отмечено, что настоятель собора протоиерей Лавровский родился 6 ноября 1857 г. в семье священника Тверской епархии. Однако конкретное место его рождения и службы отца там не указаны. Не названы его предки и в сборниках «Духовенство Тверской епархии XVII-начала XIX веков. Родословные росписи», хотя роспись церковнослужителей Лавровских включена в их 3-й выпуск. Но Ипполит Лавровский там не значится. Помогло обращение к тверским архивистам. Они сообщили, что Ипполит Ильич Лавровский - тоже сын священника, окончил Тверскую семинарию и 11 ноября 1844 г. был посвящён в священники Троицкой церкви села Калицына Старицкого уезда.

Прихожан в селе Калицыно, в деревнях: Дьяково, Татьянкино, Окулово, Лисино, Макарово, Федосово, Павловское, Рожество, Ильинское, Могилицы, в сельце Клетки, в сельце Сельменево - 259 дворов (1038 мужчин, 1065 женщин).

|

|

По данным Тверского епархиального статистического сборника за

1901 год:

Село Калицыно, от Твери 70 верст, от Старицы 45 верст. Церковь

Троицкая, построена в 1803 году, каменная, престола три: главный Святой Троицы,

придельные: правый Великомученицы Никиты, левый Успения Божией Матери.

Он скончался 23 мая 1860 г. У её вдовы Александры Ивановны остались семеро детей: Софья (15 лет), Иван (13 лет), Юлия и Александр (11 лет), Евгений (8 лет), Николай (5 лет) и Михаил (3 лет).

Младший сын Михаил шесть лет, с 1874 по 1880 год, учился в Тверской семинарии и четыре года, с 1880 по 1884 год, - в Петербургской духовной академии, получил степень кандидата богословия и право преподавания в духовных учебных заведениях.

Тверская духовная семинария, начало XX века. Фото с сайта ТверГУ

Приказом товарища обер-прокурора Святейшего Синода от 3 сентября 1884 года Лавровский был назначен преподавателем истории и обличения русского раскола Псковской духовной семинарии. За годы работы в семинарии он в разное время преподавал и другие предметы (обличительное богословие, практическое руководство для сельских пастырей, литургику, священное писание, греческий язык), исполнял обязанности инспектора семинарии и 16 лет, с 30 октября 1886 по 2 сентября 1902 г., заведовал обширной семинарской библиотекой. С начала 1886 учебного года епископ Гермоген (Добронравов) разрешил ему преподавать гражданскую историю и в Епархиальном женском училище, чем он по совместительству и занимался по 1902 г.

Епархиальное начальство возлагало на Лавровского и другие обязанности. Уже 14 декабря 1884 г. его включили в состав Епархиального училищного совета, по поручению которого в 1893 г. ему довелось обревизовать Порховское отделение совета. В 1886-1891 гг. он состоял членом Епархиального ревизионного комитета по проверке экономических сумм, в 1890-1896 гг. - миссионером по расколу в 1-м округе епархии и помощником епархиального миссионера. Многие его беседы со старообрядцами и единоверцами печатались в «Псковских епархиальных ведомостях» за 1894 и 1895 годы.

29 июля 1890 г. в Покровской церкви уездного города Волоколамска Московской губернии Михаил Ипполитович венчался с дочерью священника этой церкви Марией Николаевной Быловой. Она родилась 2 марта 1868 г. и была на 10 лет моложе мужа. Поручителями при бракосочетании были брат жениха Николай Ипполитович Лавровский, ставший 17 февраля того же года священником Введенской церкви села Хранева Старицкого уезда Тверской губернии, и брат невесты - преподаватель Воронежского кадетского корпуса Владимир Николаевич Былов. Эти (и многие другие) сведения предоставил правнук Владимира Былова - московский исследователь Александр Юрьевич Былов, занимающийся составлением своей родословной. Он пояснил, что их познакомил прадед, который учился в столице на педагогических курсах и подружился со студентом духовной академии Михаилом Лавровским…

За первые десять лет семейной жизни у Лавровских родились сын и три дочери. О благополучии семьи надо было заботиться. Преподаватель духовной семинарии мог по совместительству служить священником и даже настоятелем кафедрального собора. Так было и с предшественником Михаила Лавровского. 26 лет, с 7 ноября 1869 г., многие предметы, от богословия до математики, физики, космографии и еврейского языка, преподавал в здешней семинарии Пётр Михайлович Долговский, ставший 1 декабря 1878 г. и настоятелем собора. Неожиданно для всех, в сентябре 1895 г., по собственному желанию он перевёлся в Успенскую церковь города Юрьева (Тарту). 1 октября на прошении Лавровского епископ Антонин (Державин) наложил резолюцию об определении «настоятелем Псковского кафедрального собора, с назначение его цензором очередных проповедей, Епархиальных ведомостей и статей духовного содержания, печатаемых в местных светских изданиях, и с оставлением в должности преподавателя Семинарии и Епархиального женского училища».

Вступление в новую должность проходило торжественно: 13 октября в соборе владыка рукоположил его в диакона, 17-го в священника и 21-го возвёл в сан протоиерея. Вскоре последовали и дополнительные обязанности. 3 февраля 1897 г. Лавровского назначили депутатом от духовного ведомства в состав Псковской городской думы на предстоявшее 4-хлетие (это назначение повторилось и в 1901 г.), 22 марта 1902 г. - членом городского комитета о народной трезвости, 21 августа того же года - членом духовной консистории, 23 августа 1906 г. - председателем Епархиального училищного совета, 31 января 1909 г. - председателем Псковского миссионерского совета.

Ко времени назначения Лавровского настоятелем Троицкий собор нуждался в значительном ремонте, но Синод не сразу выделил средства. Указом Псковской духовной консистории от 5 мая 1898 г. для ведения ремонтных работ был образован Строительный комитет под председательством настоятеля. Они продолжались три года.

Крыльцо

При этом вместо деревянной лестницы на второй этаж была сооружена каменная, крыльцо со ступенями из местного гранита, значительно расширена паперть, пол главного престола застелили изящной метлахской плиткой, а освободившуюся плиту уложили в боковые приделы и покрыли светло-серой масляной краской, стены покрасили под мрамор, а снаружи весь собор отштукатурили с цементом и отбелили… Из Синода поступили 21450 руб., а пожертвований собрали более 13 тыс. руб. Главный престол был освящён 22 апреля, а правый придел во имя Всеволода-Гавриила - 21 мая 1901 г. За отлично-усердные труды по обновлению соборного храма Лавровскому было преподано благословение Синода. Результаты эти улучшений мы видим и сейчас, через 110 лет.

Иконостас

29 января 1903 г. Синод причислил к лику святых преподобного Серафима Саровского, и в Пскове стали собирать средства на устройство в Троицком соборе придела его имени. Его оборудовали на первом этаже, где до пожара 1770 года уже был Ольгинский придел, позднее перенесённый в соседний Благовещенский собор. Торжественное освящение Серафимовского придела состоялось 1 ноября того же года. Стараниями настоятеля в воскресный день 16 января 1905 года вечернее богослужение впервые прошло при электрическом освещении, проведённом в собор намного раньше других присутственных мест города. Настоятель кафедрального собора по своему служебному положению был вторым лицом в церковном руководстве епархией и играл заметную роль во многих значительных городских событиях. К примеру, 25 июня 1896 г., в день столетия со дня рождения императора Николая I, Лавровский вместе со всем соборным причтом отслужил заупокойную божественную литургию и произнёс речь о его заслугах. 26 мая 1899 г. отслуженной им в Троицком соборе литургией открылось празднование столетия со дня рождения Пушкина. Он встречал в соборе приветственными речами вновь назначаемых в Псковскую епархию епископов: Сергия (9 апреля 1902 г.), Арсения (30 декабря 1903 г.), Алексия (3 декабря 1910 г.) и Евсевия (17 мая 1912 г.). 9 октября 1905 г. ему было поручено оглашение в соборе царского манифеста о заключении мира с Японией, а 19 октября на городской площади у памятника императору Александру II - известного манифеста от 17 октября 1905 г. С его участием 14 июня 1909 г. была освящена закладка постоянного каменного Ольгинского моста через реку Великую. 8 июля 1911 г. он поднёс великой княгине Елизавете Фёдоровне биографический очерк об архиепископе Симоне Тодорском; в 1914 году: 11 июля встречал в Троицком соборе греческую королеву Ольгу Константиновну и её братьев великих князей Константина и Игоря, приехавших для освящения Ольгинского храма в Выбутах, 20 октября приветствовал в Благовещенском соборе императрицу Александру Фёдоровну с принцессами Ольгой и Татьяной, направлявшихся осматривать местные лазареты, 2 ноября на площади обратился к участникам крестного хода с призывом к сбору белья и тёплых вещей для воинов…

Лавровский принимал активное участие и в деятельности общественных организаций города. Ещё 1 октября 1888 г. он стал помощником библиотекаря общественного собрания (одного из клубов Пскова). В Кирилло-Мефодиевском братстве, занимавшемся религиозным просвещением населения, с начала 1890-х годов он входил в состав ревизионной комиссии, на общем собрании 19 мая 1896 г. был избран в Совет братства и два десятилетия состоял в нём товарищем председателя. Почти одновременно, 28 сентября 1896 г., его выбрали и в Совет Александро-Невского братства, оказывавшего помощь нуждающимся учащимся. В Совет Псковского епархиального комитета Православного миссионерского общества Лавровского включили на его первом общем собрании 7 ноября 1899 г. В Епархиальный миссионерский комитет он вошёл на организационном собрании 3 марта 1909 г. В том же 1909 году, 13 августа, его выбрали в ревизионную комиссию Псковского отдела Императорского православного общества, действовавшего здесь с 1895 года. Непременным членом Совета создававшегося Псковского церковного историко-археологического комитета его признали 1 декабря 1908 г. Уплатив вступительный взнос, он стал действительным членом организованного в 1910 г. Попечительства при Введенской церкви Псковского епархиального женского училища, хотя не преподавал там уже 8 лет.

Глубокое уважение к полезной деятельности Лавровского проявилось во время торжественно отмечавшегося 25-летия его педагогической службы. «Псковские епархиальные ведомости» в № 17-ом за 1909 год напечатали его краткую биографию. В следующем номере они отвели семь страниц описанию чествованию его коллегами, состоявшегося 3 сентября в Псковской духовной семинарии, в Троицком соборе и на квартире юбиляра, находившейся возле собора, в доме, принадлежавшем епархии. И газета «Псковский голос» на следующий день после юбилейных торжеств уважительно отозвалась о его непростой работе духовного цензора.

«Памятная книжка Псковской губернии на 1907 год» среди 40 членов родительского комитета Мариинской женской гимназии отметила и Лавровского. В ней учились все его дочери. Вера родилась 4 января 1894 г., поступила в приготовительный класс в 1902 г. и окончила 8-й дополнительный педагогический класс в 1912 г. Ольга родилась 15 октября 1896 года, поступила в 1-й класс в 1906 г. и окончила гимназию в 1914 г. Мария родилась 22 марта 1899 г., поступила в 1-й класс в 1909 г. и выбыла из 4-го класса в 1912 г. (Даты рождения приведены по документам гимназии, получавшей выписки из метрических книг. В клировых ведомостях со слов указаны другие даты). Упоминание о Михаиле Ипполитовиче имеется в сдвоенном № 12-13 «Псковских епархиальных ведомостей» за июль1917 г. Там был напечатан указ Синода от 26 июня о награждении местного духовенства. Среди получивших благословение Синода назван и протоиерей Михаил Лавровский. А в журналах заседаний консистории 1917 года он указывался первым из пяти её членов, как председатель консистории. Эти журналы за 1918 год в архиве сохранились частично, причём с начала года - лишь по 25 января. Тогда заседания он ещё посещал. Далее, до 23 мая 1918 г., журналы в ГАПО отсутствуют, причём в тот день и позднее заседания проходили без него, с участием остальных четырёх членов консистории. Можно полагать, что Лавровский с семьёй за это время перебрался в Москву к сыну Владимиру.

Учёный-историк Владимир Лавровский

В семье Лавровских Владимир был первенцем. Он родился 22 июня 1891 г. Через день, 24 июня, таинство крещения совершил в Петропавловском соборе Пскова протоиерей Михаил Князев - родной брат известного краеведа Александра Сергеевича Князева, автора первого подробного «Историко-статистического описания Псковского кафедрального Троицкого собора» (1858 г.). Восприемниками при крещении были ректор семинарии протоиерей Алексей Иоаннович Лебедев и Мария Иоанновна Былова - жена священника церкви в селе Троицком-Голенищеве Московской губернии Николая Николаевича Былова, т. е. брата матери новорожденного. (С датой рождения Владимира тоже получилось недоразумение: после его смерти в некрологах при пересчёте на новый стиль указали не 4-ое, а 5 июля, прибавив к 22 июня 13, а не 12 дней, как это следует делать для дат 19 века).

13 августа 1901 г., после сдачи вступительных экзаменов, 10-летнего Владимира Лавровского приняли в приготовительный класс губернской мужской гимназии. Из протоколов заседаний Педсовета и классных журналов видно, что учился он успешно. К примеру, в IV-а классе из сорока гимназистов за 1-ю четверть его признали первым учеником, за 2-ю и 3-ю четверти - вторым и перевели с наградой 1-й степени (в виде книги). Такую же награду он получил и в мае 1909 г., при переводе в последний, VIII-ой класс. В его аттестате зрелости от 5 июня 1910 года по всем предметам - только пятёрки, и указано: «Во внимание к постоянно-отличному поведению и прилежанию и к отличным успехам в науках педагогический совет гимназии постановил наградить Лавровского ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ».

Как отмечено в одном из кратких некрологов, «первые его увлечения историей относятся ещё к гимназическим годам», однако конкретные факты не приведены. Он решил поступить в Московский университет, так как в Москве жили его родственники и не приходилось тратиться на наём жилья. Научным руководителем Лавровского стал профессор Александр Николаевич Савин (1873-1923), специализировавшийся на средневековой истории Англии, особенно на аграрных отношениях в ней. По его пути пошёл и будущий учёный Владимир Лавровский. Выполнив за 8 семестров учебный план факультета, он по заданию Савина подготовил сочинение на тему «Синьоральное хозяйство по наказам Блуа и Орлеана», на осенней сессии 1914 г. сдал государственные экзамены и получил диплом об окончании университета 2-ой степени. Затем, для получения диплома 1-ой степени, Лавровский составил кандидатское сочинение «Фермерское хозяйство Norfolk’а во второй половине XVIII в.». В письме от 16 мая 1915 г. профессор Савин сообщил попечителю Московского округа, что оно «признано мною весьма удовлетворительным». С 1 августа того же года Лавровский был оставлен в университете на кафедре всеобщей истории для приготовления к профессорскому званию. Четыре года ушло на выполнение программы научных занятий, состоявшей из 14 пунктов. Один из них - изучение Псковской Судной грамоты. 22 мая 1919 г. он читал две пробные лекции на темы «История и социология» и «Английская деревня в XIX и начале XX веков». В советское время юридический и историко-филологический факультеты объединили в факультет общественных наук, и в октябре 1919 года Лавровского избрали его преподавателем.

Через четыре месяца он побывал с лекциями в родном городе. «Псковский набат» 7 февраля 1920 г. в рубрике «Народное просвещение» поместил такое объявление (приводится дословно и с имеющимися сокращениями): «Правление Губ. Союза работ. просвещения совместно с Губотнаробразом устраивает ряд научных лекций: 1) История и социология (курс теоретико-познавательного характера, вопрос о возможности истории как науки. Современные направления в социологии). От 7 по 17 февр. от 7-10 вечера ежедневно, исключая воскресений. 2) Аграрный вопрос в Англии (кон. XVII-XX век) 15 февр. от 6-8 вечера. 3) Союз солдатских депутатов в Англии (1647 г.) 8 февр. от 6-8 вечера. 4) Теория земельной ренты у классиков и социальная экономика (американская школа). Лекции будут читаться в помещении худож. промышл. мастерской. Приглашаются работ. просвещения (обязат.), слушатели Института (обязат.) и пролетарские организации. Лектором будет препод. факультета общественных наук В. М. Лавровский».

Накопившиеся за годы учёбы и преподавания научные материалы по английской истории ему вскоре удалось опубликовать. За один 1925 год Госиздат в серии «История в источниках. Пособие для практических занятий» напечатал три его книги: «Английский капитализм во второй половине XIX века» (181 стр.), «Аграрный переворот в Англии» (75 стр.) и «Промышленный переворот в Англии» (80 стр.). В обобщённом и несколько сокращённом виде (85 стр.) этот материал под названием «Промышленный и аграрный переворот в Англии» был включён в «Хрестоматию по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время», выпущенную Госиздатом в 1929 г. А в 1925 г. для поиска новых первоисточников Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) направила Лавровского в научную командировку. В Лондонском публичном архиве он целый год изучал документы по обезземелению английского крестьянства. В следующем, 1926 году в 1-м выпуске «Трудов института истории РАНИОН» появился его Историографический очерк «Проблемы исчезновения крестьянства в Англии. (Конец XVIII-начало XIX в.)». И далее его статьи на эту тему печатались в «Учёных записках» того же института: в 1928 г. - «Коммутация десятины в Англии как один из факторов обезземеления английского крестьянства», в 1929 г. - «Приговор об огораживании двух Лестерширских приходов». Перевод первой из них на английский язык в 1933 г. напечатал в Лондоне журнал «Economic History Review» (далее сокращённо: EHR). Затем «Известия АН СССР, Отделение общественных наук» в №№ 8-10 за 1932 г. и в № 2 за 1933 г. опубликовали его исследование «Парламентское огораживание в графстве Сэффолк (1797-1803)». Тогда же оно было издано отдельной книгой. Дополнением к ней в 1935 году явилась полемическая книга «Основные проблемы аграрной истории Англии конца XVIII и начала XIX в.». Всё это позволило Лавровскому в 1937 году получить учёную степень доктора исторических наук. В 1940 году издательство Академии наук СССР выпустило расширенный вариант книги, дав ей более общее название - «Парламентские огораживания общинных земель в Англии конца XVIII-начала XIX веков» (200 стр. текста и 59 стр. карт).

В начале войны, при эвакуации Москвы, Лавровский вместе с Институтом востоковедения оказался в узбекском городе Фергана. Там он читал лекции не только в институте, но и в клубах, госпиталях и воинских частях.

Продолжая научную работу в послевоенные годы, Лавровский изложил первоначальные выводы из новых исследований в докладе, подготовленном для ежегодной конференции Общества экономической истории в английском городе Ноттингеме. Однако попасть туда ему не удалось. И 15 апреля 1956 года профессор Чемберс в присутствии 55 специалистов зачитал текст доклада Лавровского, вызвавший оживлённое обсуждение. В том же году под названием «К вопросу о дифференциации английского крестьянства в 30 - 80-х годах XVII в.» он был напечатан на русском языке в 8-м выпуске сборника «Средние века», а на английском - в журнале «EHR». В следующем году, в апрельском номере журнала «Вопросы истории», на основании полученного от Чемберса письма Лавровский рассказал, как проходило «Обсуждение доклада советского учёного в Англии», и изложил его основные идеи. И только в 1958 году завершилось печатание 1500 экземпляров книги Лавровского «Проблемы исследования земельной собственности в Англии XVII - XVIII веков» (180 стр.). Рецензию на неё для журнала «Вопросы истории» (№ 7 за 1860 г.) подготовил его ученик М. А. Барг. Очная встреча советских и английских историков состоялась 18 сентября 1958 г., о чем Лавровский рассказал в «Вестнике АН СССР» (№ 1 за 1959 г.). Свой доклад на ней он сделал на английском языке.

В те же 1950-е годы они с Баргом работали и над другой темой из английской истории. Сначала Лавровский в «Вестнике Московского университета» (№ 1 за 1954 и № 1 за 1955 гг.) обозначил её так: «Некоторые спорные вопросы английской буржуазной революции». Он же откликнулся рецензиями: (в сборнике «Средние века» № 7/1955 г.) - на выпущенный Институтом истории АН СССР двухтомник «Английская буржуазная революция» и (в журнале «Вопросы истории № 8/1956 г.) - на вышедшее в Лондоне 3-е издание очерков Христофора Хилла «Английская революция 1640 г.». Отзыв Лавровского и Барга на эту книгу Хилла в 1956 г. напечатал и лондонский журнал. А в 1958 году Соцэкгиз издал обширный (366 стр.) труд Барга и Лавровского «Английская буржуазная революция. Некоторые проблемы английской буржуазной революции 40-х годов XVII века». Лавровский возглавил редакционную коллегию, выпустившую в 1961 году объёмистый (464 стр.) сборник статей «Чартизм». Первую статью этого сборника («Историография чартистского движения 30-50-х годов XIX в.», 59 стр.). Лавровский подготовил вместе с В. Ф. Семёновым. Ранее, в 1955 году, статья Лавровского «Русские революционные демократы о чартистском движении в Англии» вошла в сборник статей «Из истории социально-политических идей», посвящённый 75-летию академика Волгина.

Впрочем, у Лавровского было немало публикаций, весьма отдалённых от этих тем. Памяти его учителя А. Н. Савина была посвящена статья в 1-м выпуске «Трудов института истории РАНИОН» за 1926 г. Через 20 лет, во 2-м сборнике «Средние века» (1946 г.), очерком «Д. М. Петрушевский и его перевод поэмы Лэнглэнда о Петре-пахаре» В. М. напомнил и об этом своём учителе. А статью, посвящённую памяти академика Е. А. Косминского, он опубликовал в японском журнале «Тоти сайдо сигаку» (1961 г., № 10), с которым Лавровский сотрудничал с 1959 г. В 1955 г. он участвовал в дискуссии об основном экономическом законе феодализма на страницах журнала «Вопросы истории» (№№ 2 и 4). Его статья к столетию Роберта Оуэна появилась в журнале «Вопросы философии» (№ 6 за 1959 г.). Рецензию на книгу А. Д. Энштейна «История Германии от позднего средневековья до революции 1848 г.» Лавровский, Сказкин и Барг поместили в журнале «Вопросы истории» за 1963 г. (№ 7). Несколько статей по методике исторических исследований Лавровский опубликовал в разных изданиях Москвы и Казани с 1966 по 1969 г. Он был старшим научным сотрудником Института всеобщей истории АН СССР, а в университете читал ещё и разные спецкурсы, в том числе «Историю средневековых ересей», «Корни западноевропейской Реформации», «Историю европейской культуры в XVI-XVII веках» и даже «Историю средневековой музыки». И не случайно. Он великолепно играл на фортепиано, теории и истории музыки учился у Гнесиных, сочинял этюды, говоря, что на крупные вещи у него нет времени. Столь же разнообразным был и его отдых: страстный путешественник и альпинист отмечал своё 70-летие на Эльбрусе, был горнолыжником и яхтсменом. И всё же последняя монография Лавровского («Исследование по аграрной истории Англии XVII-XIX вв.», 256 стр.), выпущенная издательством «Наука» в 1966 г., стала итогом его многолетней работы именно над этой доминирующей темой.

В том же 1966 году, в 75-летнем возрасте, Владимир Михайлович завершил педагогическую работу в столичном университете. Он скончался «после тяжёлой и продолжительной болезни» 25 января 1971 года, не дожив полгода до своего 80-летия. Два одностраничных некролога, явно одного анонимного автора, напечатали ежемесячные журналы «Вопросы истории» (№ 2) и «Новая и новейшая история» (№ 3). Заметка памяти Лавровского появилась и в упомянутом токийском журнале (№3). Ценность его научной работы хорошо понималась коллегами и учениками. В бумагах Лавровского остался большой документальный материал, извлечённый им из английских архивов и впервые переведённый на русский язык. Группа англоведов под руководством профессора М. А. Барга подготовила его рукописи к печати. Большую помощь оказала им вдова Лавровского Анна Васильевна Шулейкина. В результате издательство «Высшая школа» в 1973 г. выпустило учебное пособие для студентов исторических факультетов вузов «Сборник документов по истории английской буржуазной революции XVII века», указав Лавровского автором этой солидной книги (342 стр.).

7 февраля 1979 года в Институте всеобщей истории АН СССР состоялось расширенное заседание сектора новой истории капиталистических стран, посвящённое памяти Лавровского. (см. журнал «Новая и новейшая история» № 4). Ценным источником для изучения его творчества стал библиографический список «Научные труды В. М. Лавровского», составленный Э. И. Усковой для 43-го выпуска сборника «Средние века» 1980 года. В следующем году вышел очередной Историографический ежегодник «История и историки» за 1978 г. с очерком Барга «Владимир Михайлович Давровский (человек и учёный)», содержавшим воспоминания и оценку его научной работы. Большая юбилейная статья В. М. Винокуровой «К столетию В. М. Лавровского» вошла в 54-й выпуск сборника «Средние века» 1991 года. В ней подробно проанализированы две монографии 1940 и 1966 годов, но почти отсутствуют биографические сведения, содержащие к тому же фактические ошибки. Из того, что Лавровский родился в семье преподавателя семинарии, сделан вывод, что В. М. окончил её же (а не гимназию) с золотой медалью, хотя такой награды для выпускников там не было. В двухтомный сборник «Портреты историков. Время и судьбы» (т. 2, Москва-Иерусалим, 2000 г.) его составитель М. А. Барг включил свою статью «Владимир Михайлович Лавровский (1891-1971)», во многом повторившую его публикацию 1981 г. Заметка в 20 строк о В. М. вошла в «Псковский биографический словарь» 2002 года.

Некролог

В. М. Лавровский родился в Пскове 5 июля 1891 года. В 1910 г. он начал учиться на историко-филологическом факультете Московского университета. Его наставниками были такие ученые и педагоги, как Д. М. Петрушевский, Р. Ю. Виппер и А. Н. Савин. Будущий историк усердно изучал фолианты английского юриста XVII в. Кока и описания английских графств, принадлежащие перу агрономов XVIII в., конституционную историю Англии. Уже на студенческой скамье проявились те черты Владимира Михайловича, которые он пронес через всю свою жизнь исследователя и талантливого педагога. Сочинение "Фермерское хозяйство в Норфолке в XVIII в." послужило основанием для оставления В. М. Лавровского при университете для подготовки к профессорскому званию. В 1919 г. началась его педагогическая деятельность в университете, которая продолжалась с небольшими перерывами вплоть до 1966 года.

Годичная работа Владимира Михайловича в Лондонском публичном архиве открыла для него уникальное богатство "Приговоров парламентских огораживаний" - ценнейшего источника по истории решающей стадии процесса обезземеления английского крестьянства. Созданное на основе анализа этих источников исследование "Парламентские огораживания в Англии XVIII - начала XIX вв." (1940 г.) стало крупным достижением советской исторической науки. В последние годы оно было продолжено Владимиром Михайловичем (на основе дополнительно привлеченных источников) в работах "Проблемы исследования земельной собственности в Англии XVII - XVIII вв." (1958 г.) и "Исследование по аграрной истории Англии XVII - XVIII вв." (1966 г.). Эти труды отличаются широкой постановкой проблем, тонким, скрупулезным анализом, обнаруживают огромную эрудицию автора и служат подтверждением незыблемости марксовой концепции процесса так называемого первоначального накопления в Англии. Второй большой темой в научной деятельности Владимира Михайловича являлась английская буржуазная революция середины XVII века. Цикл его работ по данной проблематике очень хорошо известен специалистам.

В. М. Лавровский являлся не только крупным исследователем, но и неутомимым педагогом. Для многих поколений историков его общие и специальные курсы, специальные семинары стали школой исторического мышления и исследовательского мастерства. Из нее вышли десятки кандидатов и немалое число докторов наук, которые всегда будут хранить благодарность и любовь к своему учителю. Его душевная цельность и чистота, безграничная доброжелательность и открытость, трудолюбие, оптимизм и бескорыстие снискали ему любовь и уважение всех, кто с ним общался. Так же, как он умел содействовать и радоваться чужому успеху, как горячо он поддерживал всякое истинное творчество, так же беспощаден он был к тем, кто любил не науку, а себя в науке. Увлеченность жизнью и многогранность интересов Владимир Михайлович Лавровский сохранил до последнего вздоха. Особенно волновали и вдохновляли его в последние годы возможности применения математических методов в историческом исследовании. Работу над задуманным им большим трудом в этой области прервала смерть ученого. Долг его учеников и продолжателей - завершить начатое им исследование.

В 1978 г. вышел очередной Историографический ежегодник «История и историки» с очерком Барга «Владимир Михайлович Лавровский (человек и учёный)», содержавшим воспоминания и оценку его научной работы.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ЛАВРОВСКИЙ (человек и ученый) М. А. Барг Не сомневаюсь: со временем о Владимире Михайловиче Лавровском - одном из выдающихся представителей московской аграрно-исторической школы, о его вкладе в сокровищницу исторических знаний, будет написана монография. Боюсь, только одного будет недоставать ее автору: знакомства - не по письмам и отзывам современников, а сугубо личного, складывающегося постепенно, в результате многолетнего живого и непосредственного научного и человеческого общения - с историком неповторимого научного склада и яркой индивидуальности. Между тем без такого знакомства невозможно, даже при наличии богатого воображения, раскрыть многие важные грани научно-исторического творчества. Назовем хотя бы в качестве примера такую грань его, как научная этика. Известно, какое место в работе историка она занимает, сколь обширное поле здесь оставлено научной совести и, более того, «простой» человеческой совести исследователя. Что такое научная истина в истории, какими путями она вернее всего достигается? Сколь мучителен процесс преодоления собственных мнений и предубеждений? Как часто сталкиваются заманчивость исходной гипотезы и противоречащие ей свидетельства источника и какое мужество необходимо для отказа от созданного собственным воображением воздушного замка во имя бренной почвы последних? Одним словом, как соотносятся историк и человек?

Эти и подобные ей грани научного творчества историка лишь частично, косвенно отражены в результатах его исследования. Зато как полно они раскрываются в процессе повседневного наблюдения за ходом его исследования, за его отношением к собственному и чужому труду, в долгих дискуссиях и мимолетных замечаниях, иными словами, в тех проявлениях научного кредо, которые ни в каких архивах не откладываются. Соотношение абстрактных и прагматических, психологических и эстетических предпосылок исследования и его конечного результата - книги можно сравнить с соотношением между извержением вулкана и застывшей лавой. Поистине академическая историографическая критика крайне обедняет индивидуальность историка, поскольку обычно для нее существует не процесс историографии, не лаборатория ученого, а лишь написанное им. (И даже последнее она анализирует только с точки зрения явно сказанного, оставляя нераскрытым план, имплицитно содержащийся в том же тексте.) А ведь научный труд историка - это одновременно исповедь и исследователя, и человека, это его научное кредо, которое нам либо недосуг, либо еще не под силу выявить. Когда же мы научимся это делать, книга перестанет быть ширмой, скрывающей от мира лицо автора, она станет зеркалом, многогранно отражающим его личность, его человеческое «я». Быть учеником подлинного учителя не только редкое счастье и привилегия. Наступает, однако, время, когда о себе властно заявляет и долг: во имя научной преемственности школы, во имя передачи молодому поколению исследователей хотя бы части впечатлений, мыслей, почерпнутых в общении с ним, - попытаться сохранить его живые черты. Случилось так, что первое мое знакомство с Владимиром Михайловичем Лавровским произошло не в Москве, а в далекой от нее Фергане, и не в университетской аудитории, а в городском агитпункте. Теперь почти невозможно себе представить, каким образом этот сравнительно небольшой в военные годы городок, в значительной своей части глинобитный, смог приютить, разместить и обеспечить элементарные условия для нормальной работы двум московским вузам - Институту востоковедения и 3-му Медицинскому институту. Сюда была эвакуирована довольно большая группа видных ученых, и среди них - Владимир Михайлович Лавровский. Декабрь 1941 г. Несмотря на отдаленность от фронта, город жил его нуждами. Круглосуточно работали его предприятия, функционировало несколько эвакогоспиталей, шел сбор теплых вещей для фронтовиков. Всеми своими делами и помыслами люди находились на передовой линии огня. И однажды - я глазам своим не поверил: проходя мимо городского агитпункта, я прочел написанную чернилами на листе оберточной бумаги афишу, сообщавшую, что «в агитпункте состоится лекция на тему „Возникновение английского парламента“ . Лектор - профессор В. М. Лавровский». Что это: признак «глубокого тыла», проявление академической отрешенности от «треволнений жизни» или наглядное свидетельство гражданского мужества лектора, его абсолютная уверенность в конечной победе правого дела? И я решил пойти на лекцию. Мне просто не верилось, что в годину невиданного лихолетья подобная тема может кого-нибудь привлечь в этом страдающем от военных лишений и зимнего ненастья (жилые дома почти не отапливались) городке. Вот если бы речь шла об обзоре последних событий на фронте или иной актуальной теме, зал был бы переполнен! Люди повседневно, ежечасно жаждали военных и политических новостей. А тут... Седая древность далекой страны, тема, казалось бы, абсолютно оторванная от того, чем жили в те дни советские люди. Неужели кто-нибудь ринется в темень раскисших от мокрого снега улиц, чтобы услышать нечто школьное, отдающее учебником? С такими мыслями я направился в лекторий и... О чудо! К назначенному часу аудитория была переполнена. Помимо большой группы студентов я заметил немало военных, еще больше городских жителей, преимущественно женщин. Сидели, в чем пришли,- зал согревали собственным дыханием. Лекция началась... В манере чтения В. М. Лавровским публичных лекций не было и намека на артистизм. Замечу только: Владимир Михайлович читал подготовленный текст лекции слово в слово, водя левой рукой по строчкам страницы, а правой как бы отбивал такт, пристукивал по кафедре. Никаких отступлений, словесных изысков, поражающих воображение сравнений. Внешне сухая, академическая лекция, рассчитанная на студенческую аудиторию. Но как ее слушали, какая тишина стояла в этом плохо освещенном, промозглом зале! Поначалу не верилось, но я воочию убеждался: судьба Симона де Монфора, предводителя баронского восстания XIII в., созвавшего первый английский парламент (1265 г.), волновала слушателей, в аудитории царила какая-то заинтересованность в благополучном исходе его дела - ограничении произвола королевской власти волей парламента. Чуткость аудитории к человеческим страданиям, ее сочувствие угнетенным, пусть в далекие времена, была беспредельной. По окончании вопросов по существу не было, лектора проводили благодарными аплодисментами. Успех был очевиден. Вскоре в том же агитпункте был объявлен цикл лекций Владимира Михайловича по истории английской конституции. С теми же лекциями он выступил в госпиталях, военкомате, перед воинами, отправлявшимися на фронт. И везде он становился близким, дорогим человеком. В устах Владимира Михайловича средневековая история становилась действенным инструментом воспитания гражданственности, патриотизма. Признаться, я долго разгадывал эту психологическую загадку: в чем секрет успеха столь неактуальной - хронологически и по звучанию - проблематики лекции? Ответ складывался из многих компонентов: ностальгия людей по мирному времени, столь беспощадно взорванному войной; протест против мракобесия и варварства врага; несомненно, присутствовал и момент актуальности политической - Англии являлась членом антигитлеровской коалиции, нашей союзницей в войне, ее политический строй воспринимался как историческое отрицание режима фашистской диктатуры. Однако главным фактором успеха был, несомненно, сам лектор: его высокий профессионализм, уважение к слушателю, проявлявшееся в доверии к его способности многое додумать самостоятельно. Отсутствие малейшей рисовки, полная естественность, «обычность» слов и жестов, его спокойная уверенность в конечном торжестве правды и добра, уверенность, опиравшаяся на опыт многовековой истории, его увлеченность, неподдельный гражданский пафос, весь его невоенный, сугубо штатский вид - всё это покоряло слушателей. Лектор и то, как он делал свое дело, становились для людей источником бодрости и надежды, осознания гражданского долга. Владимир Михайлович как лектор преподал нам, его слушателям, важный урок: нельзя убедить другого в том, в чем ты сам не убежден, - фальшь, облеченная в самые «возвышенные» и «благородные» слова, неизбежно обернется презрительным равнодушием даже самой неискушенной аудитории. Столь же замечательными были отношения Владимира Михайловича Лавровского со слушателями-студентами. Долгие годы связывали его с Московским университетом, в котором он сам учился и формировался как ученый, здесь же он преподавал около трех десятилетий. Отношения с учениками он строил на «трех китах»: во-первых, правда в большом и малом; во-вторых, человеческое доверие и доброжелательность; в-третьих, доступность и исключительная отзывчивость. Конечно, находились нерадивые, а то и просто плохо воспитанные молодые люди, которые злоупотребляли этими качествами учителя, чтобы получить незаслуженный «зачет». Однако, таких были единицы. Большинство же студентов высоко ценило эти качества профессора и отвечало ему тем же - к нему по-человечески привязывались, ему открывали сердца, к нему шли за советами, и не только в вопросах науки. Он был в лучшем смысле слова наставником студенчества. Учил Владимир Михайлович преданно, самозабвенно, не считаясь со временем. Вопросы разъяснял до мельчайших деталей. Поистине злостно нерадивым должен был быть ученик, чтобы не успевать по курсам, читавшимся Владимиром Михайловичем. Сколь специальными были исследовательские интересы Владимира Михайловича, столь же широкими и разнообразными по своей проблематике были его специальные курсы. Назовем для примера хотя бы некоторые из них, читавшиеся в Московском университете: 1) «История крестьянства Западной Европы в средние века и новое время», 2) «История музыки», 3) «История средневековых ересей», 4) «Английская революция XVII в.», 5) «История европейской культуры в XVI-XVII вв». Свои курсы Владимир Михайлович готовил тщательнейшим образом, почти ежегодно их обновлял и переписывал. Они по сей день храниться в Архиве АН СССР, почти полностью подготовленные к публикации. Как уже говорилось, по форме лекции Владимира Михайловича были полностью лишены внешних атрибутов «красивости» - они апеллировали не к чувствам, а к разуму слушателей. Это были строго продуманные, глубокие по содержанию - истинно академические - лекции. Такого типа лекции, вероятно, читались в свое время его любимыми учителями - Д. М. Петрушевским и А. Н. Савиным. Подобные лекции рассчитаны на думающего студента. В них нет многих красочных деталей, зато глубоко вскрывается суть вещей. Это лекции, в значительной степени готовящие к чтению специальной литературы по затрагиваемым проблемам, вооружающие студента теоретическим инструментарием, необходимым для самостоятельного анализа авторских позиций, решений. Сдавать экзамен по таким лекциям чрезвычайно трудно. Но для подготовки к экзамену они просто незаменимы. К сожалению, эта традиция университетской лекции ныне не столь популярна, как она того заслуживает. С этой точки зрения было бы в высшей степени полезно опубликовать хотя бы один из сохранившихся в рукописях специальных курсов В. М. Лавровского. Молодому университетскому лектору было бы чему поучиться. Особенно интересными были просеминарские и спецсеминарские занятия, руководимые Владимиром Михайловичем. Методика этих занятий исходила из презумпции: каждый участник семинара - будущий исследователь. Отсюда задача - учить студента самостоятельно мыслить, глубоко и разносторонне анализировать исторический текст, будь то историческая монография или оригинальный источник. Текстологический анализ, любил повторять Владимир Михайлович, в конечном счете, основа мастерства историка. Богатство содержания текста раскрывается при прочих равных условиях благодаря разносторонности и филигранности приемов его анализа, и Владимир Михайлович учил этим приемам терпеливо и настойчиво. Помню: на занятии, посвященном анализу одного из важнейших документов Английской революции - так называемой Великой Ремонстрации, Владимир Михайлович спросил: как решался в этом документе - декларации Долгого парламента - крестьянский вопрос? Присутствовавшие на занятии студенты долго искали ответ (ведь документ, следует заметить, обширнейший) и, наконец, чуть ли не хором объявили: «Здесь об этом ничего не сказано». Во-первых, заметил руководитель, если «ничего не сказано», то в самом умолчании заключена вполне определенная позиция составителей документа, посчитавших за благо обойти крестьянский вопрос. Во-вторых, сказать можно прямо, называя вещи своими именами, но можно и косвенно, скрытно. Признать нерушимость норм общего права, как это сделано в Ремонстрации, и значило отрицать владельческие права массы традиционных держателей-крестьян. Второе вытекает из первого, и оно столь же несомненно содержится в документе, как и первое, хотя прямо о нем, действительно, «ничего не сказано». Это был урок мастерства анализа текста, который, думается, участники семинара никогда не забудут. Неотъемлемой стороной педагогического дара В. М. Лавровского была его глубокая, доходившая буквально до самоотречения отзывчивость. Примером того, какой большой души был этот человек, может служить следующий случай. Совершенно незнакомая ему студентка в далеком от Москвы городе в результате железнодорожной катастрофы лишилась обеих ног. Владимир Михайлович был буквально потрясен, узнав об этом, и с тех пор посвятил много сил и энергии, чтобы облегчить участь девушки. Он писал ей письма, хлопотал в различных инстанциях, наконец, не удержался и поехал ее навестить. Он остался преданным ее другом до конца своей жизни. В том, что дальнейшая судьба этой студентки сложилась благополучно: она окончила учебу в институте, обзавелась семьей, интересно работает, он видел частицу собственной удачи. Он был счастлив тем, что угроза глубокого несчастья была отведена еще от одного человека. И еще одна черта Владимира Михайловича - он органически не выносил несправедливости, где бы, кем бы и по отношению к кому бы она ни была допущена. В профессорской среде (впрочем, только ли в ней?) можно, как мне представляется, наблюдать три формы реакции на очевидные факты несправедливости. Первая - реакция сквозь призму «собственных интересов», включая покой. Вторая проявляется обычно как «возмущение», высказанное в стенах собственного кабинета, а за ее пределами - соблюдение личной непричастности к подобного рода фактам. Наконец, третья (к сожалению, наиболее редко встречающаяся) форма - публичное возмущение несправедливостью и борьба за устранение, исправление ее. Не побоюсь этого слова, Владимир Михайлович был рыцарем благородным, честным, бескорыстным на ниве добра и справедливости и" борцом бескомпромиссным. Он буквально лишался сна и покоя, когда узнавал о безнравственных - особенно в ученой среде - поступках, и не боялся говорить открыто, что он думает по каждому такому поводу. Я не уверен, сознавал ли он всегда, как дорого обходилось ему его правдолюбие,- во всяком случае, он никогда об этом не думал и не сожалел, что ввязывался в борьбу со злом. Поистине: благо ближнего было для него выше собственного блага. Делить чужое горе, брать на себя хотя бы часть чужой ноши, поддерживать дух, вселять надежду - таким был нравственный императив этого человека. Да поверит мне читатель: хоть я пишу о друге, но я беспристрастен! Немало свидетелей этого живет еще на земле, и они могут не только подтвердить мои слова, но и многое добавить к ним. Наблюдая в течение нескольких десятилетий поведение Владимира Михайловича в различных жизненных и научных ситуациях, нельзя было не прийти к заключению, что стремления творить добро в жизни и отстаивать святость истины в науке для него были неразрывны. Нельзя «раздваивать» личность: «Каким человек показал себя в жизни, таким он будет и в науке», - любил он частенько повторять. И, чтобы завершить портрет ученого, добавлю еще один штрих: В. М. Лавровский был человеком разносторонне одаренным. Талант исследователя сочетался в нем с незаурядными музыкальными способностями. Под руководством Гнесиных он изучал теорию и историю музыки, основы композиции. Он не только великолепно исполнял фортепьянные пьесы (его любимым композитором был Скрябин), но и сам сочинял то, что он называл этюдами (на более крупные вещи не хватало времени). Он был в то же время страстным путешественником, альпинистом (свое 70-летие он отмечал на Эльбрусе), горнолыжником. яхтсменом. Увлеченность, оптимизм, упорство в достижении цели, трудолюбие, общительность - таковы черты характера этого человека, которого легко было счесть кабинетным ученым.

* * *

Как исследователь В. М. Лавровский формировался под влиянием двух, казалось бы, противоположных по своему духовному складу ученых - Д. М. Петрушевского и А. Н. Савина. От первого он воспринял склонность к широким историческим построениям, к раскрытию социологической сущности исторических фактов, уменье за частным видеть общее, в локальном и особенном - проявление общеисторической закономерности. Эта близость к историко-социологическому методу Д. М. Петрушевского проявилась особенно наглядно в лекционных курсах В. М. Лавровского, в которых очень немного конкретных фактов, но зато запечатлена интенсивная работа исторической мысли, опирающаяся на исчерпывающее знание всех изломов исторического процесса, но освобождающая от них повествование во имя отчетливости обобщений. Известно, что исторический факт Д. М. Петрушевский не раскрывал во всей его многосторонности (нередко весьма противоречивой), он чаще всего анализировал одно из его значений, которое - в свете данной общей идеи - оказывалось главным, ведущим. Этим же определялось место данного факта в общем построении. Отсюда столь впечатляющая логическая стройность, цельность построений этого ученого. А. А. Савин был его полной противоположностью, хотя конечная цель его исследований была та же - создание широких исторических полотен: достаточно вспомнить его магистерскую диссертацию «Английская деревня в эпоху Тюдоров». Однако к той же цели он шел совершенно иным путем. Чтобы остаться историческим, полотно, по его убеждению, должно быть мозаичным, общее должно вырисовываться из противоречий, т. е. представать как многообразие. Его можно изобразить скорее пунктирно, чем обрисовать четкими, завершенными линиями. Иными словами, поскольку исторические факты внутренне противоречивы и многолики и не выстраиваются в прямую, нацеленную к одной точке линию, а сплошь и рядом образуют перекрестки и лабиринты, постольку общее - это всегда совокупность разнородного. Но, в таком случае, как быть с выводами, которые по необходимости должны быть определенными? Исследователю, который подобным образом желает до конца стоять на почве фактов, остается один выход: сравнивать разновременные совокупности однородных фактов и заключить по перестановкам в этих констелляциях о характере сдвигов, происшедших за сравниваемый отрезок времени. Хорошо, если эти сдвиги можно измерить, вычислить. Отсюда известная приверженность А. А. Савина к статистическим методам исторического исследования. Исторический факт в исследовательской лаборатории А. А. Савина занимает, таким образом, принципиально иное место, чем в лаборатории Д. М. Петрушевского. Факт в понимании Савина - начало и конец исторического исследования, он непригодный материал для строительства стройных концепций, систем, которые чужды духу истории. Это «мир в себе», и поэтому он не может быть схвачен одним определением. Не лучше ли временами отказаться от заведомо негодных попыток его определить? Идеал науки - точное его описание... Пусть полнее предстанет его многозначность. Мы остановились на этих особенностях научно-исторического метода учителей В. М. Лавровского, чтобы отчетливее выявилась его самобытность. Владимир Михайлович своими трудами доказал, что противоположность аналитического и синтетического мeтодов его учителей остается неподвижной только в рамках идеалистической и метафизической теории и методологии исторического познания. На базе же диалектико-материалистической методологии истории эти, казалось бы, взаимоисключающие исследовательские процедуры на самом деле дополняют друг друга. Как стороны диалектической противоположности они пронизывают каждый шаг исследования, выступая поочередно на первый план на соответствующем его этапе. Должен заметить, что Владимир Михайлович Лавровский был глубоким знатоком теоретико-методологического наследия К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. К нему он неоднократно обращался в своих работах, от него отталкивался при обосновании отдельных исследовательских методик. Это обстоятельство дало ему почву для критического пересмотра методик своих учителей. Заимствуя у них, он не повторял их, а творил нечто новое, только ему принадлежащее. В результате в исследованиях В. М. Лавровского сочетаются: исключительное внимание к фактам, к малейшим деталям изучаемых явлений и социологическая определенность научных выводов; следование за стихией источника и строгое подчинение исследовательских процедур синтезирующей мысли; полная объективность в передаче свидетельств источника и последовательная научная позиция в оценке их познавательного значения. Одним словом, предельная строгость, точность в обращении с фактом и ясность и определенность в истолковании его сути. В этом легко убедиться, обратившись к научному наследию В. М. Лавровского. Однако нас интересует вопрос более общего характера: какое место занимает это наследие в советской исторической науке наших дней? Известно, что труды Владимира Михайловича включают исследования по самым различным проблемам всеобщей истории. Это, прежде всего, цикл работ по истории Английской революции XVII в., по источниковедению, по истории чартизма; наконец, работы последних лет, касающиеся методологии истории. Однако в золотой фонд советской историографии, это общепризнано, вошли прежде всего его исследования по истории английской деревни XVII-XVIII вв. Именно в данной области его вклад в науку имеет непреходящее значение. Проблема, ставшая делом всей его научной жизни, может быть сформулирована следующим образом: решающие стадии в процессе обезземеления английского крестьянства и образование крупного поместья нового времени. Именно ей он посвятил две основные свои монографии: «Парламентские огораживания в Англии конца XVIII - начала XIX в.» (М., 1940) и «Исследование по аграрной истории Англии XVII-XVIII вв.» (М., 1966). Несмотря на то, что их разделяет без малого три десятилетия, и что они написаны хронологически в обратном порядке - от конечной фазы уничтожения традиционного строя поземельных отношений во имя торжества капиталистического земледелия к историческим предпосылкам этого процесса в XVII в. - эти монографии являются результатом единого научного замысла: представить процесс обезземеления английского крестьянства в решающие для его исторических судеб столетия в его: а) основных фазах, б) важных механизмах и факторах, в) конкретно-историческом течении, г) конечных результатах. Наиболее оригинальна в этих монографиях не проблема сама по себе. Известно, что она была во всем ее значении и объеме впервые поставлена К. Марксом. В. М. Лавровский сам неоднократно на это указывает. Подлинной оригинальностью отличаются: а) источники, привлеченные В. М. Лавровским для решения указанной проблемы, б) методы их обработки; в) ответ на вопрос об итогах данного процесса на почве классической страны капитализма - Англии. Работа В. М. Лавровского с источниками - неповторимая научная школа для молодых исследователей. И если эта школа со временем устареет - новые методы на наших глазах властно вторгаются на ниву исторического исследования,- школа В. М. Лавровского все равно сохранит свое значение в истории науки как ступень на пути к этим методам. Рассмотрим несколько подробнее указанные монографии. Основная проблема первой из них звучит предельно просто: как была - в результате парламентских огораживаний конца XVIII - начала XIX в. - поделена подвергшаяся им площадь (общинных полей и других общинных земель) между различными классами населения английской деревни? Каковы итоги этой огромной земельной мобилизации, которая произошла в связи с парламентскими огораживаниями? На эти вопросы не давала ответа ни одна из выполненных до В. М. Лавровского работ. Что же касается общего хода парламентских огораживаний и доли территории страны, которая ими была охвачена, то ответ на этот вопрос уже дали предшествующие исследователи (в частности Слотер), и В. М. Лавровский в общем и целом с ними согласился. «Точность его,- заключил он по этому поводу - практически достаточна для того, чтобы составить известное представление о размерах огораживаний данного периода...» (с. 28). Однако Слотер изучал акты парламентского огораживания, которые содержат (правда не всегда) данные о размерах огораживаний в том или другом приходе, но никогда не содержат данных, позволяющих установить, как распределялась огороженная площадь между различными классами сельского населения. Это - основной из интересовавших В. М. Лавровского вопросов. Чтобы решить его, нужны были принципиально иные источники, а именно приговоры об огораживаниях (awards), составлявшиеся парламентскими комиссарами (во исполнение соответствующего акта парламента), и воссоздающие детальную картину распределения земельной собственности в приходе, подвергшемся огораживанию. В. М. Лавровский был первым историком, обратившимся к изучению этого ценнейшего и труднейшего источника не для одного или нескольких приходов, а для всей страны. Для своего времени, когда на вооружении историка находились статистика на уровне четырех действий арифметики и бухгалтерские счеты, постановка и решение подобной задачи были трудовым подвигом. Этим он проложил дорогу, которой впоследствии пошли другие исследователи данной проблемы, в том числе в самой Англии. Немалый научный интерес представляет примененный В. М. Лавровским метод отбора и обработки упомянутых источников. Эти источники отличались не только новизной, но и бесконечной дробностью. Каждый приговор освещает положение вещей только в одном и реже - в нескольких приходах. Огромное число хранящихся в Лондонском публичном архиве приговоров об огораживании для периода высшего подъема волны парламентских огораживаний (1793-1815) заставило В. М. Лавровского отказаться от метода сплошных подсчетов и пойти по пути такого выборочного статистического исследования, которое не превратило бы его в локально ограниченное, т. е. сохраняло бы общеанглийский горизонт. Соблюдая принцип случайности в критерии отбора приговоров (к примеру - наличие в приговоре сведений об огораживании общинных полей, а не только выгонов и пустошей, наличие карты огораживания для того же прихода, что и приговор, и т. п.), В. М. Лавровский отобрал 51 приговор, относившийся к одному или нескольким приходам в 25 графствах, т. е. к району, затронутому в указанный период парламентскими огораживаниями. 51 приговор составил 5% всех 190 актов праламентских огораживаний (включавших и открытые поля) и покрывал 5,6% площади, подвергшейся данному типу огораживаний. Ко времени осуществления В. М. Лавровским указанных подсчетов математическая статистика доказала возможность получения удовлетворительного, т. е. научно обоснованного ответа даже на основе 2% выборки. Проделанный В. М. Лавровским эксперимент и полученный им результат блестяще подтвердили познавательные возможности выборочного статистического метода при условии строгого соблюдения принципа случайности в отборе документов из наличной их совокупности. Особо следует остановиться на самих подсчетах. Каждому историку аграрных отношений хорошо известно, что любой подсчет архивных данных, относящийся к достатистическому периоду - до начала XIX в.,- является формой их толкования, и не только в том смысле, что их сплошь и рядом приходится буквально расшифровывать, но прежде всего потому, что он связан с терминами, которыми обозначены подсчитываемые данные (состояния, функции, отношения и т. д.). Но если это так, то различные прочтения одних и тех же данных приведут к разным результатам. Следовательно, когда подсчеты в историческом труде называют скрупулезными, то имеется в виду не только бухгалтерская техника, это элементарное условие точности,- речь идет прежде всего о тонкости анализа терминологической подосновы подсчетов исторических данных. В данном случае В. М. Лавровскому пришлось столкнуться с нелегкой задачей истолкования таких крайне зыбких терминов, о которых в литературе высказаны самые противоречивые суждения, как «yeoman», «mister», «farmer» и др. Не выполнив самой глубокой аналитической работы, связанной с привлечением многочисленной специальной литературы - юридической, экономической и агрономической, за подсчеты данных приговоров огораживаний нечего было и браться. Я пишу об этом для тех молодых историков, которые в упоении успехами «новых методов» хотели бы переложить весь труд подсчетов на роботов. Должен их огорчить: аналитическую работу, предшествующую всяким подсчетам исторических данных, всегда придется выполнять самому историку. Эту основу основ социально-экономико-исторического исследования, попросту говоря, никому доверить нельзя. Владимир Михайлович Лавровский показал себя не только прекрасно эрудированным в специальных вопросах английского права, агрикультуры и экономики XVI-XVIII вв. и поэтому тонким аналитиком статистических данных, но и «дотошным бухгалтером». Он никогда не позволял себе округлять даже доли не то что фунта или шиллинга, но и пенса, не то что акра, но и руды или перчи. Даже в сводной таблице своей первой крупной монографии (с. 72-73) он вычисляет земельную площадь до дробных долей перча, приводит десятые доли процента, хотя никакого значения для искомого ответа не имели бы даже десятки акров и соответствующий им процент. Я неоднократно был свидетелем повторных подсчетов одних и тех же данных, когда сложение процентов давало в итоге не 100, а 99 с десятыми процента. Правда, никто из последующих исследователей парламентских огораживаний не повторил подсчетов В. М. Лавровского. Но я уверен, что, если бы такой скептик и нашелся, то изменить существенно его выводы он все равно не сумел бы. Может быть, именно поэтому полемику с основными выводами исследования В. М. Лавровского ведут не на языке статистики, а с помощью терминологических ухищрений. Итак, ответ на основной вопрос, каковы социально-имущественные итоги парламентских огораживаний, как распределялась огороженная земля между различными классами сельского населения, навсегда останется в науке связан с именем В. М. Лавровского. Это тот камень в здании исторических знаний, которому суждено остаться незыблемым! Напомним этот ответ: из общей площади 91775 акров огороженной земли в изученных приходах 55,9% принадлежало короне и дворянству (nobility и gentry). Таков результат концентрации землевладения в приходах, оставшихся неогороженными вплоть до конца XVIII - начала XIX в. (т. е. сохранявших черты архаизма в виде остатков системы общинных полей и выгонов). Поэтому имеются все основания полагать, что в приходах, подвергшихся огораживанию значительно раньше, этот процесс был еще более ярко выражен. 15,6% огороженной земли в изученных приходах получило духовенство. Таким образом, на эти два близких по своим интересам класса приходилось 71,5% земельной площади, подвергшейся огораживаниям. На долю же собственников крестьянского типа оставалось (за вычетом земли, отведенной университетам, госпиталям, городским элементам) 22,5% огороженной площади. В сознании молодого поколения всеобщих историков хотелось бы закрепить еще один непреходящий результат исследований В. М. Лавровским парламентских огораживаний в пору их наибольшей интенсивности. Речь идет о степени дифференциации собственников крестьянского типа по приговорам об огораживании. 62,8% этих собственников вновь огороженной земли владели участками площадью менее трех акров, на их долю приходилось только 5,4% упоминаемой в приговорах земельной площади. На другом полюсе 38 собственников «крестьянского типа», владевших участками свыше 100 акров, владели в общей сложности 29,7% общей площади крестьянского землевладения. Итак, если приблизительно 2/3 крестьян в огороженных приходах в 1793-1815 гг.- это деревенская беднота, тесно примыкавшая к безземельным сельскохозяйственным рабочим (составляя слой тех же рабочих, но с крохотным наделом), то немногочисленная группа сельских богатеев вплотную примыкала к капиталистическим фермерам, к джентри. Эти данные ярче всяких слов характеризуют социальные последствия процесса огораживания вообще и их завершающей стадии в особенности. Они сводят на нет все попытки «доказать», что и после огораживаний численность мелких собственников в английской деревне не только не сократилась, но нередко даже возрастала. Своими исследованиями дифференциации крестьянства в огороженной деревне В. М. Лавровский выбил почву из-под ног явных и неявных запоздалых апологетов огораживаний, поскольку он сделал невозможным ограничиваться указанием на «численность» мелких собственников, отвлекаясь от вопроса о характере их собственности. Наконец, хотелось бы обратить внимание на глубокое теоретическое содержание этого исследования, на остроту социологической мысли, которая сопровождала каждый его шаг. Уже во Введении мы читаем: «Маркс рассматривал аграрное развитие Англии не как «специфический», а как наиболее яркий, классический пример развития капиталистического способа производства в сельском хозяйстве» (с. 10). Этим В. М. Лавровский подчеркивал принципиальное различие между типологией исторических явлений по их внешнему признаку и типологией тех же явлений по их сущности. Следуя логике первой из них, легко прийти к выводу: огораживания - специфически английское явление. Если следовать Марксовой типологии, то английское огораживание лишь наиболее ярко отразило суть процесса первоначального накопления, лежащего в основе всемирно-исторического перехода от феодализма к капитализму. Имея в виду методологическое значение определения К. Марксом «английского пути» как классического, В. М. Лавровский пишет: «В этом и состоит основное значение поставленной Марксом проблемы обезземеления английского крестьянства, проблемы экспроприации земли у мелких землевладельцев» (с. 10). Гибель мелкого хозяйства, основанного на парцеллярном крестьянском землевладении,- не результат стечения местных обстоятельств, а проявление постоянной тенденции и закон развития капиталистического способа производства. Парламентские огораживания в Англии - завершающий этап насильственного (хотя и «законными» средствами осуществленного) процесса превращения крестьянской собственности в форму собственности, соответствующей капиталистическому способу производства. Важное методологическое значение выводов исследования В. М. Лавровского для всех аграрных историков нового времени не подлежит сомнению.

* * *