УРОКИ ИНФОРМАТИКИ В 5 КЛАССЕ

Методическое пособие

Урок 1. Информация. Информатика. Компьютер

Урок 2. Как устроен компьютер

Урок 3. Ввод информации в память компьютера

Урок 4. Основная позиция пальцев на клавиатуре

Урок 5. Программы и файлы

Урок 6. Рабочий стол. Управление мышью

Урок 7. Запуск программ

Урок 8. Управление компьютером с помощью меню

Урок 9. Хранение информации

Урок 10. Носители информации

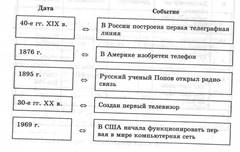

Урок 11. Передача информации

Урок 12. Кодирование информации

Урок 13. Формы представления информации

Урок 14. Текст как форма представления информации

Урок 15. Табличная форма представления информации

Урок 16. Наглядные формы представления информации

Урок 17. Обработка информации

Урок 18. Обработка текстовой информации. Ввод текста

Урок 19. Обработка текстовой информации. Редактирование текста

Урок 20. Редактирование текста. Работа с фрагментами

Урок 21 Редактирование текста. Поиск информации

Урок 22. Изменение формы представления информации. Систематизация

Урок 23. Форматирование — изменение формы представления документов

Урок 24. Компьютерная графика

Урок 25. Инструменты графического редактора

Урок 26. Обработка графической информации

Урок 27. Обработка текстовой и графической информации

Урок 28. Преобразование информации по заданным правилам

Урок 29. Преобразование информации путем рассуждений

Урок 30. Разработка плана действий и его запись

Урок 31. Разработка плана действий и его запись

Урок 32. Создание движущихся изображений

Урок 33. Создание движущихся изображений в программе PowerPoint

Уроки 34-35. Резерв учебного времени

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНФОРМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Данное методическое пособие предназначено в помощь учителю, работающему по новому учебно-методическому комплекту (УМК) по информатике для 5-6 классов (автор Босова Л. Л, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), имеющему гриф «Допущено» Министерства образования РФ. В состав УМК входят:

· учебник с компьютерным практикумом (для каждого класса);

· рабочая тетрадь (для каждого класса);

· CD с программно-методической поддержкой;

· методическое пособие для учителя;

· задачник;

· комплект плакатов.

УМК построен так, что может использоваться как учениками, изучавшими информатику в начальной школе, так и служить «точкой входа» в предмет для школьников, приступающих к её изучению впервые. Обучение по данному учебно-методическому комплекту обеспечивает необходимую теоретическую и практическую подготовку учащихся к изучению базового курса информатики по учебникам Н. Д. Угриновича и И. Г. Семакина. Представленный материал позволяет избежать повторов при построении непрерывного курса информатики и акцентировать внимание школьников на тех аспектах предмета, которые не нашли должного отражения в базовом курсе информатики, хотя и имеют огромный образовательный потенциал.

Учебники, являющиеся важнейшим элементом УМК, имеют следующую структуру: теоретические сведения (материал для изучения, самое главное, вопросы и задания), материал для любознательных (тексты для дополнительного чтения, расширения кругозора), компьютерный практикум (подробное описание технологии выполнения практических заданий на компьютере), терминологический словарь и справочные материалы.

Большинство работ компьютерного практикума1 состоит из заданий нескольких уровней сложности. Первый уровень сложности содержит обязательные, небольшие задания, знакомящие учащихся с минимальным набором необходимых технологических приемов по созданию информационного объекта. Для каждого такого задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих случаях приводится образец того, что должно получиться в итоге. В заданиях второго уровня сложности учащиеся должны самостоятельно выстроить технологическую цепочку и получить требуемый результат. Предполагается, что на данном этапе учащиеся будут искать необходимую для работы информацию, как в предыдущих заданиях, так и в справочнике, имеющемся в конце учебника. Задания третьего уровня сложности ориентированы на наиболее продвинутых учащихся, имеющих, как правило, собственный компьютер. Эти задания могут быть предложены таким школьникам для самостоятельного выполнения в классе или дома.

В конце каждой работы компьютерного практикума перечислены наиболее важные умения, формированию которых следует уделить особое внимание.

Рабочие тетради (по одной для каждого года обучения) расширяют границы учебника за счет большого количества различных заданий, упражнений и задач, направленных на формирование системного мышления и развитие творческих способностей школьников 5-х и 6-х классов, побуждающих их учиться самостоятельно, с увлечением и азартом.

В состав готовящегося CD будут включены не только готовые программные средства для поддержки учебного процесса и файлы, необходимые для организации компьютерного практикума, но и своеобразная библиотека медиаобъектов, на базе которой учитель сможет самостоятельно скомпоновать материал для конкретного урока.

Обязательным атрибутом каждого специализированного учебного кабинета являются печатные наглядные пособия.

Комплект из 12 плакатов, разработанный в соответствии с государственным образовательным стандартом по информатике и ИКТ, обеспечивает необходимую степень наглядности при изучении основных содержательных линий курса информатики в 5—6 классах.

Представляемое вашему вниманию методическое пособие для учителя создано на основе педагогического опыта автора и результатов широкомасштабного эксперимента в 2003/2004 учебном году. Оно содержит несколько вариантов планирования, подробные поурочные разработки, дидактические материалы, а также ответы, указания и решения ко всем заданиям в учебниках и рабочих тетрадях. Также в пособии приведен детальный перечень формирующихся у учащихся в ходе обучения компетенций, определяющих их готовность к использованию средств ИКТ в информационно-учебной деятельности.

ПРОГРАММА КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ 5 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ) в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества.

В соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня (преимущественно за счет регионального и школьного компонентов) выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатика и ИТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно-коммуникационных технологий.

При этом цели обучения информатике и информационным технологиям в 5-6 классах могут быть определены следующим образом:

· формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития;

· пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;

· развитие творческих и познавательных способностей учащихся.

В основу представляемого вводного курса информатики для 5-6 классов нами положены такие принципы как:

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 8—9 (основной курс) и 10—11 (профильные курсы) классах.

2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, адаптация набора понятий «настоящей информатики» для школьников, но при этом ни в коем случае нельзя производить подмену понятий. Учить надо настоящему, либо — если что-то слишком сложно для школьников — не учить этому вовсе.

3. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его.

4. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах.

5. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы).

В настоящее время информатика как учебный предмет проходит этап становления, ещё ведутся дискуссии по поводу её содержания вообще и на различных этапах изучения в частности. Но есть ряд вопросов, необходимость включения которых в учебные планы бесспорна.

Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, учиться классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т. д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного мировоззрения.

Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в предметной, графической или буквенной форме — залог формирования не частных, а общеучебных умений. В рамках данного направления в нашем курсе строятся логические, табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи.

Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление последовательности действий, наряду с образным и логическим мышлением определяет интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и полному описанию своих действий помогают школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения.

Задача современной школы — обеспечить вхождение учащихся в информационное общество, научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.)- Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. Только в этом случае в полной мере раскрывается индивидуальность, интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы.

Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобального информационного общества становится формирование у школьников представлений об информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного информационного общества.

Содержание курса информатики и информационных технологий для 5-6 классов общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими укрупненными модулями.

1. Модуль «Теоретическая информатика»

Основные понятия: информация, информативность, информационный объект, информационный процесс, кодирование информации, язык, двоичная система счисления, бит, байт, алгоритм, исполнитель, система команд исполнителя, блок-схема.

Темы для изучения:

· Информатика и информация.

· Многообразие форм представления информации.

· Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка информации, хранение информации, передача информации.

· Кодирование информации.

· Метод координат как универсальный способ кодирования графической информации с помощью чисел.

· Системы счисления.

· Двоичное кодирование текстовой и графической информации.

· Единицы измерения информации.

· Элементы формальной логики: понятие, суждение, умозаключение. Необходимые и достаточные условия.

· Понятие алгоритма, примеры алгоритмов.

· Исполнители алгоритмов, СКИ.

· Способы записи алгоритмов.

2. Модуль «Средства информатизации»

Основные понятия: процессор, оперативная память, внешняя память, носители информации, устройства ввода информации, устройства вывода информации, файл, операционная система.

Темы для изучения:

· Аппаратное обеспечение компьютера.

· Виды памяти в компьютере.

· Информационные носители.

· Файл, основные операции с файлами.

· Программное обеспечение компьютера.

· Назначение операционной системы.

· Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на компьютере.

3. Модуль «Информационные технологии»

Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, калькулятор, мультимедийный документ.

Темы для изучения:

· Текстовый редактор: назначение и основные функции.

· Графический редактор: назначение и основные функции.

· Калькулятор и его возможности.

· Мультимедийные технологии.

4. Модуль «Социальная информатика»

Основные понятия: информационная деятельность человека, информационная этика.

Темы для изучения:

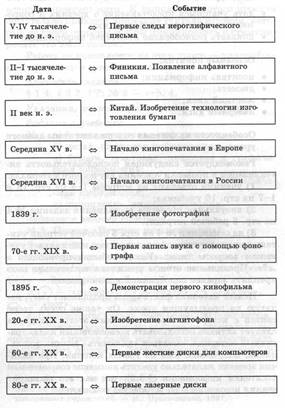

· Предыстория информатики.

· Основные этапы развития вычислительной техники.

· Роль информации в жизни общества.

· Информационная этика.

Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных технологий

5 класс

Учащиеся должны:

· понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»;

· различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях;

· приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;

· приводить примеры информационных носителей;

· иметь представление о способах кодирования информации;

· уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;

· определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека;

· различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;

· запускать программы из меню Пуск;

· уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;

· вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;

· уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;

· уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков;

· уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;

· знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.

6 класс

Учащиеся должны:

· определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию;

· понимать смысл терминов «понятие», «суждение», « умозаключение »;

· приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;

· различать необходимые и достаточные условия;

· иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления;

· уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно;

· иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры;

· иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей;

· уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера;

· определять назначение файла по его расширению;

· выполнять основные операции с файлами;

· уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, создания списков и таблиц;

· уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования рисунков;

· создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений;

· иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ

ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Умственное развитие современного человека проявляется в его высокой общей и социальной образованности, широком круге и системности его знаний о природе и обществе, культуре речи, умении пользоваться своими знаниями, применять их в своей практической деятельности. Эффективность умственного развития, осуществляемого в процессе овладения новыми знаниями, навыками и умениями, зависит от содержания, методов, средств и способов организации процесса обучения.

Метод обучения — это способ совместной деятельности учителя и учащихся в процессе обучения, с помощью которого достигается выполнение поставленных задач. Современная дидактика уделяет большое внимание побуждающей функции метода обучения. Назначение метода состоит не в простой передаче знаний, а в том, чтобы пробудить познавательную потребность школьника, его интерес к решению той или иной задачи.

Методы обучения зависят от содержания предмета и уровня мыслительной деятельности учащихся:

· соответствие методов обучения содержанию означает отражение в обучении логики и методов той части науки, которая составляет предмет школьного обучения;

· соответствие методов обучения уровню мыслительной деятельности учащихся (учет психологического фактора) означает не просто обеспечение доступности изучаемого материала, но и максимальное использование уже имеющихся возможностей мыслительной деятельности учащихся.

Специфическим компонентом в методической системе обучения информатике является наличие компьютера как нового средства обучения. В этой ситуации одинаково вредно как полное отрицание традиционных подходов к обучению, так и огульная замена этих подходов новыми конструкциями. При организации занятий младших школьников по информатике необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за компьютером к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.

В обучении информатике параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:

· словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);

· наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);

· практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы);

· проблемное обучение;

· метод проектов;

· ролевой метод.

Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной деятельности учащихся на уроке является проблемное обучение, заключающееся в создании перед учащимися проблемных (поисковых) ситуаций, возбуждении у учащихся потребности в решении возникшей проблемы, вовлечении их в самостоятельную познавательную деятельность, направленную на овладение новыми знаниями, умениями и навыками, развитие их умственной активности и формирование у них умений и способностей к самостоятельному осмыслению и усвоению новой информации.

Широкое применение у нас в стране и за рубежом находит метод проектов как в наибольшей степени обеспечивающий подготовленность учащихся к быстрой смене идей и технологий, свойственной современному информационному обществу.

При работе учеников над проектом изменяются задачи преподавателя, который должен стимулировать и

поддерживать интерес школьников, направлять деятельность, своевременно задавая вопросы и помогая в преодолении технических трудностей, организовывать обсуждение, стимулировать выработку идей, помогать в работе над литературой и в составлении отчета. Обычно над проектом работает несколько человек, общаясь между собой для генерации новых идей, возможна и индивидуальная работа над проектом. Учителю необходимо учитывать следующие методические рекомендации для организации проектной деятельности младших школьников: индивидуальный контакт ребенка с преподавателем-консультантом; «внедрение» преподавателя в исследовательскую группу детей на принципе равных интересов; проект должен быть небольшим; проект должен побуждать к получению новых знаний; проект должен иметь полезный результат, имеющий общественное признание.

Для настройки мышления учащихся на максимальную четкость на уроках информатики весьма эффективным оказывается ролевой метод: можно попросить учащихся представить себя в роли объясняющего, или предложить учащимся роль человека, которому предстоит воспользоваться чьим-то алгоритмом. Попытка представить себя в роли другого заставляет человека и на себя взглянуть со стороны. Однако навык к исполнению роли весьма непрост и должен специальным образом формироваться. Ролевое исполнение и составление алгоритмов способствует приобретению такого навыка.

Известно, что организационные формы оказывают заметное влияние на многие стороны учебного процесса. Они формируют определенную часть содержания образования (общую для всех учеников и всех предметов). Они учат слушать, обсуждать при коллективной работе, сосредотачиваться и организовывать свою деятельность при индивидуальной работе. Наиболее распространенной организационной формой работы в нашей школе, обеспечивающей планомерную познавательную деятельность группы учащихся определенного возраста, состава и уровня подготовки, направленную на решение поставленных учебно-воспитательных задач, является урок. Можно выделить следующие основные типы уроков: урок изучения нового материала; урок контроля знаний; обобщающий урок и зачет; урок — лабораторно-практическая работа; комбинированный урок.

В рамках урока информатики используется коллективная, фронтальная, групповая, парная и индивидуальная (в том числе дифференцированная по трудности и по видам техники) формы работы учащихся.

Анализ характера деятельности людей, занятых в информационной «индустрии», позволяет сделать вывод, что ведущей в этой сфере является коллективная форма деятельности. Поэтому следует шире применять такие формы работы учащихся как учебные дискуссии, коллективно-распределительные формы работы с учебным материалом. В то же время при обучении информатике видно быстрое расслоение учащихся по степени заинтересованности, по уровню подготовленности. Следовательно, нужен индивидуальный подход к каждому школьнику, нужна система индивидуальных заданий для практических занятий по информатике. Достаточно эффективны на уроках информатики такие формы работы как: фронтальная беседа; работа за компьютером индивидуально и попарно; демонстрация презентации или работы программы всему классу; обсуждение материала всем классом и последующее индивидуальное выполнение заданий.

В дидактике доказано, что злейший враг учения — это скука. Поэтому в работе учителя на занятии должны быть интегрированы воедино знания предмета, профессиональное мастерство и артистизм. Большое значение для правильной организации учебного процесса имеет учет возрастных особенностей восприятия.

Эффективность обучения с помощью средств ИКТ в значительной степени зависит от правильного выбора приемов их использования. Даже с самым совершенным

программным продуктом ученик работает с истинным удовольствием лишь до тех пор, пока присутствует элемент новизны. На коротком временном интервале необходимые мотивы для учения могут быть созданы новизной средства обучения, занимательностью изложения, но сам процесс обучения в принципе не может быть реализован длительное время без интеллектуального контакта между учеником и учителем. Для обеспечения такого контакта преподавателю необходимо выполнять общие методические требования: разъяснить ученикам познавательную задачу так, чтобы она стала их личной задачей; возбуждать интерес учащихся, мобилизуя их познавательные усилия и, прежде всего, их внимание; обсуждать с учащимися способы решения задачи, проблемы, разрабатывать гипотезы и пути их проверки; восстановить в памяти учеников предшествующий познавательный опыт, необходимый для усвоения нового знания, не устраняться от управления познавательным процессом во время работы школьников на компьютерах, обращать внимание учеников в нужных случаях на главные объекты, ставить дополнительные вопросы и, если необходимо, обсуждать их.

При организации учебного процесса необходимо учитывать, что оптимальная длительность работы за компьютером для учащихся 5—6 классов не должна превышать 10—20 минут. Следует отметить, что возникающее у школьников во время работы за компьютером нервно-эмоциональное напряжение снимается достижением положительного результата и, напротив, неэффективность действий школьника приводит к возрастанию такого напряжения.

Педагогический опыт показывает, что в 5-6 классах наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых предусматривается смена методов обучения и деятельности обучаемых. При этом, с учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а на конец урока планировать деятельность, которая наиболее интересна для учащихся и имеет для них большее личностное значение. В комбинированном уроке информатики можно выделить следующие основные этапы:

1) организационный момент;

2) активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, короткие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос и повторение ранее изученного материала);

3) объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых задач, составлению алгоритмов и т. д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией; на этом этапе учитель четко и доступно объясняет материал, по возможности используя традиционные и электронные наглядные пособия; учитель в процессе беседы вводит новые понятия, организует совместный поиск и анализ примеров, при необходимости переходящий в игру или в дискуссию; правильность усвоения учениками основных моментов также желательно проверять в форме беседы, обсуждения;

4) работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажере, выполнение работ компьютерного практикума, логические игры и головоломки);

5) подведение итогов урока.

Информация о ходе усвоения учебного материала получается в процессе контроля — входного, промежуточного, проверочного, итогового.

Входной контроль осуществляется в начале каждого урока. Он актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку.

Промежуточный контроль осуществляется «внутри» каждого урока. Он стимулирует активность учащихся, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым только что предложенной его вниманию «порции» материала.

Проверочный контроль осуществляется в конце каждого урока. Он позволяет убедиться, что цели обучения, поставленные на данном уроке, достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока.

Итоговый контроль осуществляется по завершении крупного блока или всего курса. Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. Формы итогового контроля разнообразны: контрольная работа, зачет по опросному листу, тест (компьютерное тестирование), творческая работа и др.

Как донести учебный материал до учащихся? Как вызвать их активную познавательную деятельность? Как обучить всех: и тех, кто учится с интересом, и тех, у кого его нет? Эти «вечные» вопросы учителю приходится решать каждый раз при подготовке урока. Завершая данный раздел, приведем несколько общих рекомендаций, которые, по нашему мнению, будут полезны учителю в организации каждого конкретного урока.

1. Начинайте урок с актуализации предыдущего материала1. Учащиеся лучше включаются в работу, если в начале каждой новой темы показать её связь с предыдущими занятиями. Напомните основные положения предыдущих уроков (урока) и покажите, как они связаны с новым материалом, который предстоит изучать.

2. Сообщайте (кратко) плана урока и ожидаемые результаты. Ваши усилия будут напрасны, если ученики не будут понимать, чего вы от них хотите.

3. При объяснении используйте простой и ясный язык, делайте логические переходы от одной посылки к другой. Используйте лексику и языковые формы, которые знакомы учащимся. Новые термины вводите четко и корректно, но только там, где это необходимо.

4. Старайтесь всегда приводить примеры или демонстрировать положения урока. Демонстрация с помощью мультимедийного проектора заранее подготовленных компьютерных презентаций с последовательностью излагаемых положений или технологией работы с изучаемым программным средством заметно усиливает познавательную активность учащихся.

5. Старайтесь предоставить учащимся возможность действовать. Упражнения — важная часть урока. Учащиеся должны что-то делать сами, а не только слушать и смотреть. Давайте им ясные и полные указания. Задавайте ученикам посильные вопросы и задачи. Урок идет эффективнее, если школьники чувствуют продвижение по курсу.

6. Ведите занятия в живом темпе. При работе с компьютером у каждого школьника формируется индивидуальный темп выполнения задания, чаще всего являющийся для него оптимальным. Тем не менее, иногда у отдельных учащихся возникают затруднения. Контролируйте темп практических работ, стараясь оказать необходимую помощь нуждающемуся в ней ученику.

7. Фиксируйте переходы между темами и этапами урока. В каждый момент своей работы учащиеся должны знать, чем именно они занимаются. Не забывайте делать выводы и подводить итоги в конце каждой изучаемой темы.

8. Контролируйте уровень освоения учебного материала. Требуйте от учащихся не короткого, односложного, а полного, развернутого ответа на вопрос. Старайтесь комментировать ответы учащихся на наиболее сложные вопросы.

9. Используйте ясные правила оценки результатов учебной работы. Сформулируйте требования в начале обучения и постоянно используйте их при предъявлении и оценке результатов выполнения заданий. Учащиеся трудятся с большой охотой и желанием над отработкой даже самых рутинных навыков (например, на клавиатурном тренажере), если они заранее знают результат, к которому надо стремиться.

5 класс. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

В зависимости от объективных и субъективных условий конкретной школы (количество часов в неделю, общий уровень учащихся, предпочтения учителя) предлагается три модели организации обучения информатике в 5 классе:

1) последовательная (1 ч. в неделю, 35 ч. в год);

2) параллельная (1 ч. в неделю, 35 ч. в год);

3) углубленная (2 ч. в неделю, 70 ч. в год).

Модель 1. Предлагается следующий, названный нами последовательным, подход к изложению учебного материала: введение в предмет — устройство компьютера и первоначальные пользовательские навыки — информационные процессы — информационные технологии (технологии обработки текстовой и графической информации).

Рекомендуемое поурочное планирование курса

|

Номер урока |

Тематика урока |

Параграф учебника |

|

|||

|

I четверть |

|

|||||

|

1 |

Информация — Компьютер — Информатика. Техника безопасности и организация рабочего места. Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов |

Ваш учебник, § 1.1. |

|

|||

|

2 |

Как устроен компьютер. Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов |

§2.1, §2.2 |

|

|||

|

Номер урока |

Тематика урока |

Параграф учебника |

|

|||

|

3 |

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Практическая работа № 1. Знакомимся с клавиатурой |

§ 2.3 (1, 2) |

|

|||

|

4 |

Основная позиция пальцев на клавиатуре. Клавиатурный тренажер (Упражнения на отработку основной позиции пальцев на клавиатуре) |

§ 2.3 (3) |

|

|||

|

5 |

Программы и файлы. Клавиатурный тренажер в режиме игры |

§2.4 |

|

|||

|

6 |

Рабочий стол. Управление мышью. Практическая работа № 2. Осваиваем мышь |

§2.5, §2.6 |

|

|||

|

7 |

Главное меню. Запуск программ. Практическая работа № 3. Запускаем программы. Основные элементы окна программы |

§2.7 |

|

|||

|

8 |

Проверочная работа. Управление компьютером с помощью меню. Практическая работа № 4. Управляем' компьютером с помощью меню |

§2.8 |

|

|||

|

II четверть |

|

|||||

|

9 |

Действия с информацией. Хранение информации. Логическая игра (тренировка памяти) |

§ 1.2, 1.3 |

|

|||

|

10 |

Носители информации. Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов |

§ 1.4 |

|

|||

|

11 |

Передача информации. Клавиатурный тренажер в режиме ввода предложений |

§1-5 |

|

|||

|

12 |

Кодирование информации |

§ 1.6 |

|

|||

|

13 |

Формы представления информации. Метод координат |

§1.7 |

|

|||

|

14 |

Текст как форма представления информации. Логическая игра |

§ 1-9 |

|

|||

|

15 |

Табличная форма представления информации. Игра «Морской бой» |

§1.10 |

|

|||

|

16 |

Наглядные формы представления информации. Проверочная работа |

§ 1.П |

|

|||

|

III четверть |

|

|||||

|

17 |

Обработка информации. Практическая работа № 5. Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор |

§ 1.12 |

||||

|

18 |

Обработка текстовой информации. Практическая работа № 6. Вводим текст |

§ 2.9(1) |

||||

|

19 |

Обработка текстовой информации. Практическая работа № 7. Редактируем текст |

§ 2.9(2) |

||||

|

20 |

Редактирование текста. Работа с фрагментами. Практическая работа № 8. Работаем с фрагментами текста |

§ 2.9(2) |

||||

|

21 |

Редактирование текста. Поиск информации. Практическая работа № 8. Работаем с фрагментами текста |

§ 2.9(2),§ 1.13(2) |

||||

|

22 |

Изменение формы представления информации. Систематизация информации |

§1.13(1) |

||||

|

23 |

Форматирование — изменение формы представления информации. Практическая работа № 9. Форматируем текст |

§ 1.13(3) |

||||

|

24 |

Компьютерная графика. Практическая работа № 10. Знакомимся с инструментами графического редактора |

§ 2.10(1) |

||||

|

25 |

Инструменты графического редактора, Практическая работа № 11. Начинаем рисовать |

§ 2.10(2) |

||||

|

26 |

Проверочная работа. Обработка графической информации. Практическая работа № 11. Начинаем рисовать |

§2.10 |

||||

|

IV четверть |

|

|||||

|

27 |

Обработка текстовой и графической информации. Практическая работа № 12. Создаем комбинированные документы |

§2.9, §2.10 |

||||

|

28 |

Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа № 5. Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор |

§ 1Д4 (1) |

||||

|

29 |

Преобразование информации путем рассуждений. Практическая работа № 13. Работаем с графическими фрагментами |

§ 1-14 (2) |

||||

|

30 |

Разработка плана действий и его запись. Логическая игра «Черный ящик» |

§1.14(3) |

||||

|

31 |

Разработка плана действий и его запись. Логическая игра «Переправа» |

§1.14 |

||||

|

32 |

Контрольная работа. Создание движущихся изображений. Практическая работа № 14. Анимация (начало) |

§2.11 |

||||

|

33 |

Создание движущихся изображений. Практическая работа № 14. Анимация (завершение) |

§2.11 |

||||

|

34-35 |

Резерв учебного времени |

|

||||

5 класс. ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Урок 1

Информация. Информатика. Компьютер

Цели урока:

• познакомить учащихся с учебником;

• дать представление о предмете изучения.

Основные понятия:

• информация;

• информатика;

• компьютер.

Особенности изложения содержания темы данного урока

Первый урок любого предмета в пятом классе имеет необычайно важное значение — учителю следует помнить, что с переходом на новую ступень образования (в основную школу) у пятиклассников коренным образом меняется весь привычный им уклад школьной жизни.

Следует обратить особое внимание учащихся на структуру учебника (главы, нумерация параграфов, элементы навигации, терминологический словарь, справочник) и систему условных обозначений. Это не только поможет им лучше ориентироваться в учебнике, но и будет способствовать формированию общей информационной культуры. Следует особо обратить внимание учеников на главу 3 «Материал для любознательных». Именно в ней они найдут много интересного материала, на который из-за недостаточного количества времени учитель, скорее всего, не сможет обратить внимание на уроке.

На первом уроке вводится важнейшее понятие курса — информация. Оно сознательно дается на упрощенном, бытовом уровне, доступном для понимания учащихся 5 класса. Затем отмечается роль органов чувств в восприятии информации человеком. Чтобы ваш рассказ не был излишне монотонным можно по ходу объяснения материала выполнить задание № 4 (стр. 11 учебника) или организовать небольшую дискуссию по заданию № 5 (стр. 11 учебника).

Как правило, интерес у школьников вызывает рассказ об оптических иллюзиях, подчеркивающий несовершенство наших органов чувств. Если вы считаете, что имеющихся в учебнике иллюстраций на эту тему недостаточно (стр. 8 учебника), то можно привести и другие примеры (см. дополнительный материал).

Обсуждение видов информации по форме представления удобно проводить на основании соответствующей таблицы на стр. 8-9 учебника.

Далее необходимо отметить роль компьютера как устройства, усиливающего возможности человека при работе с информацией и определить информатику — науку, занимающуюся изучением всевозможных способов передачи, хранения и обработки информации с помощью компьютера.

После этого следует хотя бы в самых общих чертах рассказать об устройстве компьютера, при этом целесообразно провести аналогию между функциями органов человека и функциями устройств компьютера (например, на основании задания № 4 на стр. 56 рабочей тетради).

Если позволяет время, то можно обсудить с ребятами вопрос о сферах применения компьютеров (§3.10).

Важный этап этого урока — правила техники безопасности и организации рабочего места, достаточно подробно изложенные в учебнике1.

На первом уроке не предполагается работа на компьютере, но рабочие места за учащимися уже можно закрепить.

Домашнее задание

§ 1.1, § 2.2, РТ: № 1, № 2 — стр. 3.

Указания, комментарии, ответы и решения

Задания в учебнике№4

|

Вид информации |

Чувство |

Орган |

|

Зрительная |

Зрение |

Глаза |

|

Звуковая |

Слух |

Уши |

|

Вкусовая |

Вкус |

Язык |

|

Обонятельная (запах) |

Обоняние |

Нос |

|

Осязательная (ощущение) |

Осязание |

Кожа |

№ 5 У орла наиболее развито зрение, у волка — обоняние, у летучей мыши — слух, у дельфина — слух, у крота — обоняние.

Задания в рабочей тетради

№4

|

Органы человека |

Информационный процесс |

Компьютер |

|

Органы чувств |

Прием (ввод) информации |

Клавиатура, мышка, сканер |

|

Мозг |

Хранение информации |

Память |

|

Мозг |

Обработка информации |

Процессор |

|

Органы речи и опорно-двигательной системы |

Передача информации |

Монитор, принтер |

Все задания, предложенные ученикам на дом, выполняются на основании имеющегося в учебнике материала.

Дополнительный материал

Пример 1. Необведенные кружки в центре пересекающихся линий кажутся ярче, чем обведенные.

Пример 2. Посмотрев пристально на круг в центре рисунка, вы поймете, как трудно увидеть неподвижную картинку. Ваши глаза притягиваются к центру круга, где черные полоски все больше и больше сближаются друг с другом. Кажется, что линии сталкиваются друг с другом, образуя эффект тени вокруг кружка. Это явление называется эффектом Маккея.

Пример 3. Пристально посмотрите на черные квадраты, и вы увидите по углам неясные тени (пятна). А теперь пристально посмотрите на белые квадраты. Вы снова увидите по углам тени, но светлые.

Пример 4. Параллельные линии находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, независимо от своей длины. При взгляде на первый рисунок кажется, что параллельные линии, изгибаясь, расходятся в стороны. Во втором случае создается впечатление, что параллельные прямые изгибаются и при продолжении непременно пересекутся.

Пример 5. Вам не кажется, что кирпичи в этой стене немного расплющены? На самом деле все они прямоугольные, но создается впечатление, что они слегка клиновидные. Эта интересная оптическая иллюзия возникает только тогда, когда линии между кирпичами светлее темных кирпичей и темнее светлых кирпичей1.

![]()

Урок 2

Как устроен компьютер

Цели урока:

· познакомить учащихся с устройством компьютера;

· сформировать представления о требованиях безопасности и гигиены при работе с компьютером. Основные понятия:

· процессор;

· память;

· оперативная память;

· жесткий диск;

· монитор;

· клавиатура;

· аппаратное обеспечение.

Особенности изложения содержания темы данного урока

Рекомендуется следующая последовательность актуализации и проверки усвоения изученного материала:

1) визуальная проверка выполнения заданий № 1 и № 2 на стр. 3 рабочей тетради (ученики раскрывают рабочие тетради на соответствующей странице, а учитель их бегло просматривает);

2) учитель предлагает отдельным ученикам зачитать свои варианты выполнения этих заданий;

3) учитель предлагает ответить на вопросы 1—3 на стр. 11 учебника.

На этапе объяснения нового материала достаточно подробно рассматриваются основные устройства компьютера. Рассказ следует сопровождать демонстрацией соответствующих устройств или их изображений.

Закрепить полученные знания лучше всего при выполнении задания № 2 на стр. 55 рабочей тетради.

После выполнения этого задания повторяются правила техники безопасности и организации рабочего места за компьютером.

Практическая часть занятия — работа с клавиатурным тренажером «Клавиатор»1 в режиме «Практика со словами». После выполнения предложенного задания на экране появится итоговое табло, на котором учащиеся смогут увидеть количество напечатанных ими символов, скорость набора, точность, а также ошибочно нажатые клавиши. Желательно, чтобы каждый ученик записал полученные им на этом уроке результаты. Загрузка программы, регистрация учеников и выбор соответствующего режима осуществляется учителем перед началом урока.

Домашнее задание

§ 2.1, § 2.2, РТ: № 1 — стр. 54.

Указания, комментарии, ответы и решения

Задания в рабочей тетради

№ 2

Информация — сведения об интересующем вас предмете.

Компьютер — универсальное программно управляемое устройство для обработки информации.

Процессор — устройство, предназначенное для вычислений, обработки информации и управления работой компьютера.

Оперативная память — информация в ней находится только во время работы компьютера.

Жесткий диск — используется для длительного хранения информации.

Клавиатура — устройство для ввода информации путем нажатия клавиш.

Монитор — устройство визуального отображения информации.

Мышь — устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора нужной информации.

Принтер — устройство для печати информации на бумаге.

Данные — информация, представленная в форме, пригодной для обработки компьютером.

Аппаратное обеспечение — совокупность всех устройств компьютера.

Урок 3

Ввод информации в память компьютера

Цели урока:

· закрепить знания учащихся об устройстве компьютера;

· познакомить учащихся с различными устройствами ввода информации в компьютер;

· изучить клавиатуру — важнейшее устройство ввода информации в компьютер.

Основные понятия:

· устройства ввода информации;

· клавиатура;

· группы клавиш.

Особенности изложения содержания темы данного урока

Рекомендуется следующая последовательность актуализации и проверки усвоения изученного материала:

1) визуальная проверка выполнения задания 1 на стр. 54 рабочей тетради;

2) одному из учеников предлагается на плакате или настоящем компьютере найти и показать те устройства, которые будут называть его одноклассники;

3) наиболее сильному ученику можно предложить самому назвать и показать основные устройства компьютера;

4) ученикам предлагается выполнить задание 3 на стр. 56 рабочей тетради (можно приготовить соответствующий плакат и пригласить одного из учеников для выполнения этого задания к доске); здесь важно, чтобы ученики не только сделали некоторый выбор, но и могли бы его обосновать;

5) учитель предлагает ответить на вопросы 1—4 на стр. 66 учебника;

6) учитель предлагает ответить на вопросы 1—2 на стр. 68 учебника (при этом не следует добиваться того, чтобы ученики дословно перечисляли правила организации своего рабочего места — задача учителя состоит в том, чтобы максимально обеспечить их соблюдение во время работы на компьютере).

При правильной организации процесса на проверку домашнего задания должно уйти 8—10 минут.

На втором этапе урока объясняется новый материал: здесь важно сделать акцент на том, какую информацию может обрабатывать компьютер и какие устройства предназначены для ввода той или иной информации. Желательно продемонстрировать ученикам реальные устройства или их изображения.

Отметив роль клавиатуры как важнейшего устройства ввода текстовой информации следует перейти к рассмотрению групп клавиш. Желательно использовать плакат с укрупненным изображением клавиатуры, на которой группы клавиш окрашены в разные цвета.

Наибольшую трудность в освоении, как правило, представляет группа так называемых специальных клавиш:

1) клавиши расположены разрозненно;

2) клавиши выполняют специфические функции;

3) клавиши имеют труднопроизносимые англоязычные названия.

На этом этапе следует принять соглашение, как вы будете произносить названия тех или иных клавиш. Для этого лучше всего заполнить с учениками таблицу из задания № 7 на стр. 58 рабочей тетради.

Важнейший этап этого урока — выполнение первой работы компьютерного практикума. Работа содержит достаточно подробные указания и большая часть учеников способна с ней справиться самостоятельно. Поэтому очень важно добиться того, чтобы ученики читали указания, обдумывали их и выполняли требуемые от них действия самостоятельно. Учитель должен оказать школьникам помощь только при выполнении п. 3 — при запуске программы Блокнот. Вполне возможно, что отдельные ученики смогут справиться с этим самостоятельно.

Работу можно считать выполненной, если школьники справились с п. 1-7; п. 8 носит характер дополнительного задания.

Домашнее задание

§ 2.3 (стр. 69-72), РТ: № 6 — стр. 57, № 10 — стр. 61, № 11 — стр. 62, № 81 — стр. 58-59.

Указания, комментарии, ответы и решения

Задания в рабочей тетради

№ 7

|

Название клавиши на английском языке |

Произношение на русском языке |

|

Esc |

«эскейп» |

|

Enter |

«энтер» |

|

Shift |

«шифт» |

|

CapsLock |

«капе лок» |

|

Control |

«контрл» |

|

Alt |

«альт» |

|

Backspace |

«бэк спейс» |

|

Delete |

«делит» |

|

Название клавиши на английском языке |

Произношение на русском языке |

|

Insert |

«инсэрт» |

|

Home |

«хоум» |

|

End |

«энд» |

|

PageUp |

«пейдж ап» |

|

PageDown |

«пейдж даун» |

|

NumLock |

«нам лок» |

№ 8. Ученики заполняют только 2-ю и 3-ю колонки таблицы на стр. 59.

№ 10.

|

Операция |

Клавиша или комбинация клавиш |

|

Переключение клавиатуры с режима ввода латинских букв на режим ввода русских букв и обратно |

{Ctrl} + {Shift} или {Alt слева} + {Shift} |

|

Переключение клавиатуры с режима ввода строчных букв на режим ввода прописных букв и обратно |

{Shift} |

|

Фиксация режима ввода прописных букв и отказ от фиксации этого режима |

{CapsLock} |

|

Получение символов, расположенных вместе с цифровыми в верхнем ряду клавиатуры |

{Shift} + {цифра} |

|

Удаление символа, стоящего справа от курсора |

{Del} |

|

Удаление символа, стоящего слева от курсора |

{Backspace} |

|

Включение на дополнительной клавиатуре режима работы с цифрами и знаками арифметических операций |

{NumLock} |

№ 11. Машина, малина, Маша, молодец, лапа, молоток, риск, стих.

Урок 4

Основная позиция пальцев на клавиатуре

Цели урока:

1) дать представление о принципе расположения букв на клавиатуре;

2) познакомить учащихся с правилами квалифицированного клавиатурного ввода текстовой информации. Основные понятия:

3) символьная (алфавитно-цифровая) клавиатура;

4) основная позиция пальцев на клавиатуре.

Особенности изложения содержания темы данного урока

Рекомендуется следующая последовательность актуализации и проверки усвоения изученного материала:

1) учитель предлагает ответить на вопросы 1-4 на стр. 75 учебника (при ответе на вопрос 32 соответствующие устройства или их изображения желательно демонстрировать);

2) визуальная проверка выполнения № 6 на стр. 57;

3) одному из учеников предлагается на плакате или настоящей клавиатуре компьютера найти и показать те группы клавиш, которые будут называть его одноклассники;

4) наиболее сильному ученику можно предложить самому назвать группы клавиш и показать их на клавиатуре;

5) визуальная проверка выполнения заданий 10-11 на стр. 61-62;

6) учитель зачитывает вопросы, а ученики дают ответы по заданию № 10;

7) учитель предлагает отдельным ученикам зачитать свои ответы в задании № 11.

Этап объяснения нового материала связан с обсуждением результатов, полученных в задании № 8 (проект «Самая необходимая буква»). Хотя это задание и не является обязательным для выполнения, но, обычно, в каждом классе находится несколько учеников, которые с удовольствием его выполняют. Этого вполне достаточно.

Следует обратить внимание учеников на расположение русских букв на клавиатуре компьютера и выяснить их точку зрения на вопрос, почему буквы расположены именно так, а не иначе? В результате обсуждения следует подвести учеников к той мысли, что буквы на клавиатуре расположены по принципу «наибольшей повторяемости». Для доказательства этой гипотезы следует воспользоваться данными из таблицы задания № 8.

Предварительно следует подготовить в табличном процессоре таблицу следующего вида1:

|

Буква |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Среднее |

Частота встречаемости букв в русском языке |

|

А |

|

|

|

|

|

|

62 |

|

Б |

|

|

|

|

|

|

14 |

|

В |

|

|

|

|

|

|

38 |

|

Г |

|

|

|

|

|

|

13 |

|

Д |

|

|

|

|

|

|

25 |

|

Е, Ё |

|

|

|

|

|

|

72 |

|

Ж |

|

|

|

|

|

|

7 |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

16 |

|

И |

|

|

|

|

|

|

62 |

|

Й |

|

|

|

|

|

|

10 |

|

К |

|

|

|

|

|

|

28 |

|

Л |

|

|

|

|

|

|

35 |

|

м |

|

|

|

|

|

|

26 |

|

н |

|

|

|

|

|

|

53 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

90 |

|

п |

|

|

|

|

|

|

23 |

|

р |

|

|

|

|

|

|

40 |

|

с |

|

|

|

|

|

|

45 |

|

т |

|

|

|

|

|

|

53 |

|

У |

|

|

|

|

|

|

21 |

|

ф |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

X |

|

|

|

|

|

|

9 |

|

Ц |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

ч |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

ш |

|

|

|

|

|

|

6 |

|

щ |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

ы |

|

|

|

|

|

|

16 |

|

ь, ъ |

|

|

|

|

|

|

14 |

|

э |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

ю |

|

|

|

|

|

|

16 |

|

я |

|

|

|

|

|

|

18 |

|

Другие |

|

|

|

|

|

|

182 |

Во время урока в столбцы с номерами 1-6 заносятся данные, полученные учениками. Затем выполняется подсчет средних значений. Как правило, средние значения, получаемые в результате обработки данных на уроке, достаточно близки к результатам, приведенным во втором столбце.

В результате этой работы устанавливаются буквы, чаще всего встречающиеся в текстах на русском языке1 Ученики ищут эти буквы на клавиатуре (можно использовать рисунок на стр. 70 учебника) и выясняют, что они действительно расположены в ее центральной части.

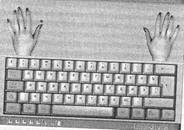

Далее ученикам следует объяснить, что понимается под основной позицией пальцев на клавиатуре, обозначив зоны «ответственности» каждого пальца обоих рук. Здесь, безусловно, будет незаменим плакат с изображением, аналогичным тому, что на стр. 73 учебника. Важно ознакомить учащихся с правилами, которые необходимо соблюдать при вводе информации с помощью клавиатуры.

Практическая часть занятия — работа с клавиатурным тренажером. Мы не рассматриваем овладение «слепым» десятипальцевым методом печати в качестве задач курса информатики в первую очередь потому, что не располагаем нужным количеством учебного времени. Тем не менее, навык этот считаем, безусловно, полезным и в зависимости от реальных ресурсов школы советуем уделить его формированию максимально возможное время. В рубрике «Дополнительный материал» приведено описание функциональных возможностей клавиатурных тренажеров, которые целесообразно использовать в работе с младшими школьниками. На этом уроке рекомендуется использовать клавиатурный тренажер «Клавиатор», предварительно настроенный на режим «Тренировка. Уроки 1-8». Режим «Тренировка» предназначен для обучения пальцев рук «находить» соответствующие им клавиши.

Домашнее задание

§ 2.3 (стр.72-75), РТ: № 9 — стр. 60, № 12 — стр. 63 *. Указания, комментарии, ответы и решения

Задания в рабочей тетради

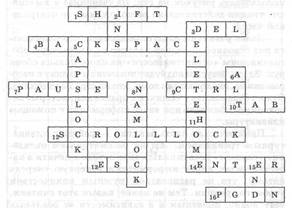

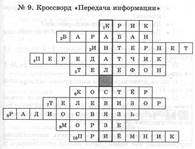

№ 12. Кроссворд «Надписи на клавишах»

Дополнительный материал Обзор клавиатурных тренажеров, рекомендуемых для младших школьников

Программа «Клавиатор» (© 2000 Медиа Арт)

Программа может быть использована на самых первых этапах знакомства учащихся с персональным компьютером. Она предназначена для овладения основными навыками работы с мышью и клавиатурой.

После запуска программы ученик должен зарегистрироваться: ввести с клавиатуры свои имя и фамилию и нажать клавишу Enter.

Если данные ученика ранее уже вводились, можно выбрать их из списка. Для этого курсор наводится на текст «Выберите из списка» и нажимается левая кнопка мыши. В появившемся на экране списке указатель мыши перемещается на нужную строку, выбор подтверждается нажатием на кнопку «Да».

Основной экран представляет собой графическое меню для выбора режима обучения: «Тренировка», «Практика», «Мозаика».

Для выбора нужного режима мышка наводится на соответствующую надпись или картинку и нажимается левая кнопка.

В верхней части экрана находятся кнопки закрытия и минимизации программы, соответствующие стандартному интерфейсу Windows. В нижней части — снабженные всплывающими подсказками кнопки для выполнения следующих функций: вызвать подсказку; вызвать меню изменения параметров программы; посмотреть достигнутые результаты; вернуться в режим ввода имени; завершить задачу.

Работу с программой целесообразно начинать с режима «Мозаика», где в занимательной форме ученики (в зависимости от уровня подготовленности) повторяют, вспоминают или осваивают основные приемы работы с мышью: перемещение курсора; левый щелчок мыши; правый щелчок мыши; двойной щелчок мыши; перетаскивание объекта с помощью мыши.

Перед началом работы рекомендуется рассмотреть с учащимися манипулятор «мышь» и обратить их внимание на наличие у неё в обязательном порядке левой и правой кнопок. Затем необходимо предложить ученикам внимательно рассмотреть окно программы и ответить, на сколько частей можно его условно разделить.

Если ученики не имеют начальных навыков работы на компьютере, то дальнейшую работу следует осуществлять в режиме «жесткого» сопровождения. Перед учениками ставится задача — раскрасить черно-белую картинку, расположенную в центральной части экрана. Учителю необходимо позаботиться о том, чтобы на всех компьютерах было установлено первое упражнение (перемещение курсора) и картинка была разбита на минимальное количество фрагментов (9). Ученик должен двигать мышь так, чтобы её указатель перемешался к выделенному прямоугольнику; чем точнее он это делает, тем быстрее раскрашивается картинка. По ходу работы следует обратить внимание учеников на то, что название отрабатываемого навыка высвечивается в строке заголовка — самой верхней части экрана.

После этого учитель просит последовательно перемещать указатель курсора на кнопки, расположенные в нижней строке экрана и выяснить по всплывающим подсказкам, для чего эти кнопки предназначены. Когда ученики уяснили, что первые пять кнопок определяют отрабатываемое упражнение, им (ученикам) предлагается выбрать второе упражнение — левый щелчок. Для этого они подводят указатель мыши к соответствующей пиктограмме и нажимают на левую клавишу мыши. Ученикам поясняется, что выбор нужного элемента чаще всего производится именно левым щелчком мыши.

Именно с помощью левого щелчка ученики могут поменять картинку для закрашивания. В правой части экрана расположено графическое меню с иконками для выбора картинки: четыре из шести имеющихся в программе фотографий животных в уменьшенном виде. Активная картинка обведена красной рамкой. Стрелки под меню используются для перемещения иконок.

При выполнении второго упражнения необходимо переместить указатель мыши внутрь выделенного прямоугольника и выполнить там левый щелчок. Далее ученики самостоятельно выполняют третье (правый

щелчок) и четвертое (двойной щелчок) упражнения. Третье упражнение выполняется по аналогии со вторым и не вызывает никаких затруднений. При выполнении четвертого упражнения могут возникнуть трудности, связанные со временем, отводимым на выполнение двойного щелчка. При выборе этого упражнения на панели управления появляется дополнительная кнопка — опции мыши. С её помощью можно увеличить или уменьшить время, отводимое на выполнение двойного щелчка. Целесообразно установить это время средним и предложить ученикам к нему приспособиться. Это связано со спецификой реального учебного процесса в школе, где вряд ли целесообразно, чтобы в течение урока каждый обучаемый перенастраивал компьютер.

В пятом упражнении ученики собирают картинку из кусочков, разбросанных на экране. Для того чтобы передвинуть какой-либо кусочек, необходимо кликнуть (щелкнуть) его левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопку, перемещать указатель мыши в необходимое место. Затем кнопка отпускается.

После этого ученикам можно предложить поменять с помощью соответствующих кнопок на панели управления количество фрагментов, на которые разбивается картинка, и выполнить всю серию упражнений еще раз.

В заключительной части урока рекомендуется задать ученикам следующие вопросы:

1) Для чего предназначена программа, с которой вы работали на уроке?

2) Какие навыки работы с мышкой вы освоили с помощью этой программы?

3) На сколько частей можно условно разбить окно программы?

4) Где расположено рабочее поле программы?

5) Где записано название выполняемого упражнения?

6) Какие кнопки находятся в строке заголовка?

7) Что можно сделать с помощью графического меню в правой части экрана?

8) Для чего нужна панель управления программы?

9) Как узнать название кнопок на панели управления программы?

10) Как завершить работу программы?

После обсуждения ученики самостоятельно завершают работу программы.

Основное назначение рассматриваемой программы — освоение клавиатуры персонального компьютера. Для этой цели предусмотрены такие режимы как «Тренировка» и «Практика».

В режиме «Тренировка» экран имеет следующий вид:

***

В правой нижней части экрана (панели управления) находятся кнопки для выполнения следующих функций: вызов подсказки; вызов меню изменения параметров программы (музыка, звук, точность, скорость, язык), просмотр достигнутых результатов, возврат в главное окно программы, завершение задачи.

Режим «Практика» предназначен для закрепления навыков, полученных во время работы с упражнениями в режиме «Тренировка». В левой нижней части экрана расположены кнопки для выбора уроков: практика со словами; практика с предложениями; практика с текстами. После нажатия на соответствующую кнопку на экране появляется слово, предложение, или фрагмент текста, которые следует набирать. Символ, который нужно набирать в данный момент, выделяется зелёным цветом.

Для того чтобы видеть текущие значения скорости и точности набора текста, необходимо нажать соответствующие кнопки в меню изменения параметров программы. Для того чтобы изменить параметры программы, необходимо нажать кнопку на основном экране или в одном из режимов обучения. Можно включить или выключить звуковое сопровождение, включить или выключить фоновую музыку, включить или выключить ползунки скорости и точности для режима «Практика», изменить язык обучения (русский или английский).

После завершения урока на экране появится итоговое табло, на котором можно увидеть количество напечатанных символов, скорость набора, точность, а также ошибочно нажатые клавиши. На начальной стадии обучения достаточна скорость 40-50 символов в минуту

Если компьютер оборудован принтером, результаты можно напечатать.

Программа «BabyType 2000» (© 1999 DOKA)

Эта программа предназначена только для освоения слепой десятипальцевой печати на клавиатуре персонального компьютера. Она поддерживает русскую, американскую, германскую, французскую, швейцарскую, английскую раскладку клавиатуры и иврит. Предусмотрен режим «Демонстрация» в котором показывается основная позиция расположения пальцев на клавиатуре.

Изучение клавиатуры реализовано в веселой игровой форме: постоянно меняются препятствия, появляющиеся на пути главного героя, и чудовища, преследующие его. Игровые сюжеты захватывают учеников, они вынуждены пристально смотреть на экран, а не клавиатуру. Это очень сильно способствует улучшению результатов образовательного процесса: расположение букв на клавиатуре «запоминают» пальцы, а не глаза.

Лучшие результаты заносятся в таблицу рекордов. В программе не предусмотрен режим ввода слов или предложений.

Урок 5

Программы и файлы

Цели урока:

· дать учащимся общее представление о программном обеспечении компьютера;

· ввести на интуитивном уровне понятие файла. Основные понятия:

· программное обеспечение;

· операционная система;

· прикладная программа (приложение);

· файл.

Особенности изложения содержания темы данного урока

Актуализация ранее изученного материала и проверка домашнего задания осуществляются в следующей последовательности:

1) ученикам предлагается назвать и показать основные устройства компьютера;

2) ученикам предлагается назвать основные устройства ввода информации;

3) ученикам предлагается назвать группы клавиш на клавиатуре;

4) визуальная проверка выполнения № 12 на стр. 63;

5) поочередно учитель правильно называет и показывает на предварительно подготовленных табличках англоязычные названия клавиш и просит учеников объяснить, для чего они предназначены;

6) визуальная проверка выполнения № 9 на стр. 60;

7) учитель просит назвать буквы, входящие в зоны ответственности указательных пальцев правой и левой

8) рук, и объяснить, почему выбраны именно эти буквы, а не другие;

9) обсуждаются правила работы на клавиатуре и техника безопасности при работе на компьютере.

После сообщения школьником нового материала (§ 2.4) можно выяснить, какие компьютерные программы им известны, с какими из них ребята имеют опыт работы.

Не менее 15 минут на этом уроке должно быть уделено работе с клавиатурным тренажером, который, как и на предыдущем занятии, заранее готовится учителем к работе. Важно не топтаться на одном месте, а обеспечивать условия для продвижения ребенка в учении: многократное повторение против воли обучаемого одного и того же упражнения на клавиатурном тренажере не только не приведет к формированию устойчивого навыка, но вызовет негативное отношение ко всему предмету. Для большей мотивации можно установить следующий набор упражнений, сменить режим работы на игровой или вообще выбрать другой клавиатурный тренажер.

Домашнее задание

§ 2.4, § 3.11, РТ: № 5 — стр. 57.

Указания, комментарии, ответы и решения

Задания в рабочей тетради

№ 5. Кроссворд «Устройство компьютера»

По вертикали: 1. Компьютер.

По горизонтали: 1. Клавиатура. 2. Процессор. 3. Монитор. 4. Память. 5. Мышь. 6. Дискета. 7. Винчестер. 8. Принтер.

Урок 6

Рабочий стол. Управление мышью

Цели урока:

· ввести на интуитивном уровне первые понятия графического интерфейса — рабочего стола, значка, ярлыка;

· показать, что пользователь взаимодействует с программами и устройствами компьютера с помощью мыши;

· освоить основные действия с мышью.

Основные понятия:

· рабочий стол;

· значок (Мой компьютер, Корзина, Мои документы);

· ярлык;

· кнопка;

· действия с мышью (перемещение, щелчок, щелчок правой кнопкой, двойной щелчок, перетаскивание).

Особенности изложения содержания темы данного урока

К шестому уроку у пятиклассников уже должны сложиться определенные представления об аппаратном и программном обеспечении компьютера.

Рекомендуется следующая последовательность актуализации и проверки усвоения изученного материала:

1) визуальная проверка выполнения задания № 5 на стр. 57;

2) перечисление и демонстрация устройств реального компьютера одним из учеников;

3) ответы на вопросы 1—3 на стр. 77 учебника.

После этого вполне логично перейти к вопросу о том, как же человек (пользователь) взаимодействует с программами и устройствами компьютера. Необходимый материал достаточно подробно изложен в учебнике (§ 2.5 и § 2.6).

При введении понятия рабочего стола можно идти от бытовых представлений учащихся о рабочем столе. Для этого можно использовать задание № 14 на стр. 64 рабочей тетради, устно обсудив, какие объекты из приведенного списка могут присутствовать на письменном рабочем столе. После этого можно перейти к описанию компьютерного рабочего стола. Этот рассказ хорошо сопровождать демонстрацией соответствующего изображения. При наличии времени можно показать различные варианты оформления рабочего стола (фон, заставка и др.), но увлекаться этим не стоит. Завершается этот этап урока выполнением уже упоминавшегося задания № 14.

Далее следует рассказ о том, как устроена мышь и как ею следует управлять.

Закрепление полученных сведений осуществляется при выполнении практической работы №2. Особое внимание следует уделить работе школьников с программой «Клавиатор» в режиме «Мозаика», ярлык которой при подготовке к уроку следует вынести на рабочий стол. Все без исключения пятиклассники должны научиться уверенно выполнять перемещение указателя мыши в нужном направлении, щелчки левой и правой кнопками, двойной щелчок и перетаскивание объектов с помощью мыши.

Домашнее задание.

§ 2.5, § 2.6, РТ: № 13 — стр. 64, № 15 — стр. 65.

Урок 7

Запуск программ

Цели урока:

· дать учащимся представление о компьютерных меню;

· познакомить с возможностью запуска программ через главное меню;

· ввести понятие окно.

Основные понятия:

· меню;

· главное меню;

· окно;

· элементы окна (строка заголовка, сворачивающая, разворачивающая и закрывающие кнопки, строка меню, рабочая область, полосы прокрутки, рамки окна).

Особенности изложения содержания темы данного урока

Рекомендуется следующая последовательность актуализации и проверки усвоения изученного материала:

1) визуальная проверка выполнения заданий в рабочей тетради;

2) ученики зачитывают свои варианты ответов к № 15; учитель показывает соответствующие изображения на плакате;

3) один из учеников вызывается к доске и на плакате показывает те элементы рабочего стола, которые называют его одноклассники;

4) более сильному ученику предлагается самому назвать и показать элементы рабочего стола;

5) ученикам предлагается ответить на вопросы 1—5 на стр. 81 учебника1.

Начать объяснение нового материала, как и на предыдущем уроке, следует с уже имеющихся бытовых представлений школьников о меню. Для этого предназначено и задание № 22 а) на стр. 66 рабочей тетради. Рассказ о компьютерных меню необходимо сопровождать соответствующей демонстрацией с помощью мультимедийного проектора. Демонстрация желательна и при рассмотрении основных объектов окна.

Закрепляются полученные сведения при выполнении практической работы № 3. В качестве последнего задания этой работы предполагается запуск клавиатурного тренажера и выполнение в нем очередных упражнений. Можно выбрать режим «Практика со словами» и зафиксировать новые результаты, полученные пятиклассниками.

После завершения практической работы ученикам следует предложить выполнить задания 18-21 на стр. 66 рабочей тетради.

Домашнее задание

§ 2.7, РТ: № 16, № 17 — стр. 65, № 22 б) — стр. 67.

Указания, комментарии, ответы и решения

Задания в рабочей тетради

№ 22. б) Самостоятельные части речи: существительное, прилагательное, местоимение, глагол, наречие. Служебные части речи: предлог, союз.

Урок 8 Управление компьютером с помощью меню

Цели урока:

· проверить знания учащихся по устройству компьютера и основам пользовательского интерфейса;

· расширить представления учащихся о меню и управлении компьютером с помощью меню.

Основные понятия:

· раскрывающееся меню;

· контекстное меню;

· диалоговое окно;

· элементы управления (поле ввода, список, раскрывающийся список, переключатель, флажок, вкладка, кнопка).

Особенности изложения содержания темы данного урока

Рекомендуется следующая последовательность актуализации и проверки усвоения изученного материала:

1) один из учеников называет и показывает основные элементы рабочего стола;

2) ученик объясняет для чего нужна мышь;

3) визуальная проверка выполнения заданий № 16 и № 17 в рабочей тетради;

4) ученики зачитывают свои варианты ответов к № 16;

5) один из учеников вызывается к доске и на плакате показывает те элементы окна, которые называют его одноклассники;

6) более сильному ученику предлагается самому назвать и показать основные элементы окна.

На следующем этапе урока проводится 10-минутная проверочная работа. В ней каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Критерии итоговой оценки:

7—9 баллов — удовлетворительно;

10-11 баллов — хорошо;

12-13 баллов — отлично.

Вариант 1

1. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки информации.

¨ Внешняя память

¨ Оперативная память

¨ Процессор

¨ Монитор

¨ Клавиатура

2. Отметьте устройства, предназначены для ввода информации в компьютер.

¨ Принтер

¨ Процессор

¨ Монитор

¨ Сканер

¨ Графопостроитель

¨ Джойстик

¨ Клавиатура

¨ Мышь

¨ Микрофон

¨ Акустические колонки

¨ Дискета

3. Отметьте специальные клавиши.

¨ {End}

¨ {Пробел}

¨ {Shift}

¨ {Home}

¨ {Esc}

¨ {PageUp}

¨ {á}

¨ {Enter}

4. Отметьте элементы рабочего стола.

¨ Кнопка Пуск

¨ Кнопка Закрыть

¨ Кнопка Свернуть

¨ Панель задач

¨ Корзина

¨ Строка заголовка

¨ Строка меню

¨ Значок Мой компьютер

Вариант 2.

1. Отметьте устройство, где программы и данные хранятся и после выключения компьютера.

¨ Внешняя память

¨ Оперативная память

¨ Процессор

¨ Монитор

¨ Клавиатура

¨

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода информации.

¨ Принтер

¨ Процессор

¨ Монитор

¨ Сканер

¨ Графопостроитель

¨ Джойстик

¨ Клавиатура

¨ Мышь

¨ Микрофон

¨ Акустические колонки

¨ Дискета

3. Отметьте клавиши управления курсором

¨ {End}

¨ {Пробел}

¨ {Shift}

¨ {Home}

¨ {Esc}

¨ {PageUp}

¨ {á}

¨ {Enter}

4. Отметьте элементы окна программы.

¨ Кнопка Пуск

¨ Кнопка Закрыть

¨ Кнопка Свернуть

¨ Панель задач

¨ Корзина

¨ Строка заголовка

¨ Строка меню

¨ Значок Мой компьютер

Ответы

Вариант 1.

1. Процессор.

2. Сканер, джойстик, клавиатура, мышь, микрофон

3. {Shift}, {Esc}, {Enter}

4. Кнопка Пуск, панель задач, Корзина, значок Мой компьютер

Вариант 2

1. Оперативная память.

2. Принтер, монитор, графопостроитель, акустические колонки.

3. {End}, {Home}, {PageUp}, {á}.

4. Кнопка Закрыть, кнопка Свернуть, строка заголовка, строка меню.

Следующие 10 минут учитель подробно с соответствующей демонстрацией излагает новый материал. Все сообщенные ученикам сведения отрабатываются при совместном выполнении заданий №№ 23—26 в рабочей тетради и выполнении практической работы № 4 (последние 10 минут урока)1. При нехватке времени, последний пункт практической работы, касающийся клавиатурного тренажера, можно не выполнять.

Домашнее задание

Придумайте и изобразите свое диалоговое окно, подобное окну «Мой новый компьютер», что на стр. 86 учебника.

Указания, комментарии, ответы и решения

Домашнее задание, предлагаемое ученикам, носит достаточно творческий характер. Важно, чтобы в окне было размещено как можно больше элементов управления.

Урок 9

Хранение информации

Цели урока:

акцентировать внимание учащихся на действиях с информацией (информационных процессах);

Основные понятия:

1. информация;

2. действия с информацией;

3. оперативная (внутренняя) память;

4. внешняя память;

5. память отдельного человека;

6. память человечества.

Особенности изложения содержания темы данного урока

На этом уроке (он, скорее всего, будет первым уроком второй четверти) следует в беседе с учащимися актуализировать сведения об устройстве компьютера, его программном обеспечении и способах взаимодействия пользователя с компьютером, напомнить правила техники безопасности и организации рабочего места.

Основное содержание урока раскрывается в § 1.2, § 1.3 и § 3.1. При этом первый параграф носит характер вводного, акцентирующего внимание школьников на роли информации и действий с нею в жизни людей. С целью закрепления этого материала можно предложить учащимся ответить на вопросы 1-4 на стр. 13 учебника. Далее более детально рассматривается хранение информации. При рассказе о памяти человека используются понятия внутренней (оперативной) и внешней памяти. Здесь уместно провести аналогию с компьютером, вспомнив его виды памяти.

При изложении сведений исторического характера рассказ учителя целесообразно подкрепить демонстрацией соответствующих изображений или предметов.

В последние 10 минут урока можно предложить школьникам выполнить на компьютере упражнения на тренировку памяти.

Домашнее задание. § 1.2, § 1.3, РТ: № 4 - стр. 5.

Указания, комментарии, ответы и решения

Задания в рабочей тетради

№4

Урок 10

Носители информации

Цели урока:

1. дать учащимся представление о древних и современных носителях информации;

2. показать разнообразие носителей информации.

Основные понятия:

1. носитель информации;

2. дискета;

3. жесткий диск;

4. лазерный диск.

Особенности изложения содержания темы данного урока

Рекомендуется следующая последовательность актуализации и проверки усвоения изученного материала:

1) ученики отвечают на вопросы 1-4 на стр. 13 и 1—7 на стр. 16 учебника;