5

Одним из ключевых направление развития системы современного образования является введение Федеральных государственных образовательных стандартов. Изучая Стандарт, можно выделить ведущие моменты, на которых строится образовательный процесс: формирование продуктивных универсальных учебных действий, метапредметных результатов.

В соответствии с деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями – личностными, регулятивными, коммуникативными, познавательными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, служащий основой для последующего обучения и подлежащий освоению всеми учащимися [1].

В

соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов –

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы

учебно-познавательных и учебно-практических задач, осваиваемых учащимися в ходе

обучения. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для

последующего обучения.

В

соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов –

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы

учебно-познавательных и учебно-практических задач, осваиваемых учащимися в ходе

обучения. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для

последующего обучения.

В результате изучения химии и биологии в основной школе ученик получит подготовку, достаточную для прохождения обучения в старшей школе и средних профессиональных общеобразовательных учреждениях, а также приобретет ключевые компетентности, которые имеют универсальное применение в любом виде деятельности.

6

Основным элементом системы профессиональной деятельности учителя является образовательная деятельность, а ее ведущей организационной формой – урок. В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования урок строится на основе решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Их учащиеся осваивают «в ходе обучения, особо выделяя <…> те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников» [2].

Функции

учебно-познавательных и учебно-практических задач многообразны – они позволяют

обучающимся применять знания, формировать опыт творческого мышления и т.д.

Соответственно, они применяются в различных звеньях учебного процесса - при

постановке цели, изучении нового материала, его закреплении и для домашний

заданий. Основным целевым ориентиром в процессе проектирования урока становится

способность обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные

задачи, что означает не только и не столько усвоение определенного объема

знаний, сколько формирование у обучающихся различных способов деятельности с

позиции ее субъекта.

Функции

учебно-познавательных и учебно-практических задач многообразны – они позволяют

обучающимся применять знания, формировать опыт творческого мышления и т.д.

Соответственно, они применяются в различных звеньях учебного процесса - при

постановке цели, изучении нового материала, его закреплении и для домашний

заданий. Основным целевым ориентиром в процессе проектирования урока становится

способность обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные

задачи, что означает не только и не столько усвоение определенного объема

знаний, сколько формирование у обучающихся различных способов деятельности с

позиции ее субъекта.

В методической разработке представлены учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые ориентированы в основном не на проверку освоения отдельных знаний, а на оценку способности школьников решать эти задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий.

Предлагаемые планируемые результаты освоения предметного содержания при обучении химии и биологии в основной школе представлены в форме учебных задач, содержание которых основано на современных новейших данных об озере Байкал. Каждый планируемый результат уточнен с ориентацией на его измеряемость и достижимость. Это означает, что в планируемых результатах указаны те элементы предметного содержания и те, умения, которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения и которые можно измерить в рамках используемых оценочных процедур.

Цель методической разработки: обмен опытом для преодоления методических затруднений педагогов при конструировании уроков в логике системно-деятельностного подхода (в части решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на содержании материала и данных об озере Байкал).

15 Задание 15 (базовый уровень)

Первое свидетельство существования газовых гидратов на дне Байкала было получено летом 1978 г. Газогидраты внешне напоминают спрессованный снег и могут гореть. Газовые гидраты Байкала — твердые льдоподобные соединения метана с водой, устойчивые при высоких давлениях и низких температурах. Гидраты относятся к нестехиометрическим соединениям и описываются общей формулой М×nН2О, где М - молекула газа-гидратообразователя. В результате молекулярного уплотнения один кубометр природного метан-гидрата в твердом состоянии содержит около 164 м3 метана в газовой фазе и 0,87 м3 воды.

Сколько м3 метана и воды содержится в 5 объемах байкальского газогидрата?

Ответ: 820 м3 метана, 4,35 м3 воды.

Задание 16 (базовый уровень)

Естественные проявления газа и нефти на Байкале могут представлять значительную

экологическую опасность. Выбросы газа со дна озера создают газовые грифоны и

грязевые вулканы. В зимнее время газовые грифоны проявляются в виде

малозаметных с поверхности льда «пропарин», представляющих угрозу для

транспортных средств и рыбаков. Газовый вулканизм представляет опасность,

прежде всего для людей, населенных пунктов и предприятий, расположенных в

прибрежной зоне Байкала. Такие события, как катастрофические извержения

горючего газа, происходили здесь в недалеком прошлом и сохранились в памяти

людей, живших на его берегах. Одним из вариантов названия озера Байкал является

перевод с бурятского языка как «Бай Гал» - «стоящий огонь». Свидетельством тому

являются также вулканические постройки, сохранившиеся лучше всего на дне озера.

Они сложены из вязкого материала темно-коричневого цвета, имеют конусовидную

форму, высоту до 1 м, диаметр до 1,5 м. Постройки содержат до 87% углерода и

11-14% водорода, их органическое вещество относится к парафиновым.

Естественные проявления газа и нефти на Байкале могут представлять значительную

экологическую опасность. Выбросы газа со дна озера создают газовые грифоны и

грязевые вулканы. В зимнее время газовые грифоны проявляются в виде

малозаметных с поверхности льда «пропарин», представляющих угрозу для

транспортных средств и рыбаков. Газовый вулканизм представляет опасность,

прежде всего для людей, населенных пунктов и предприятий, расположенных в

прибрежной зоне Байкала. Такие события, как катастрофические извержения

горючего газа, происходили здесь в недалеком прошлом и сохранились в памяти

людей, живших на его берегах. Одним из вариантов названия озера Байкал является

перевод с бурятского языка как «Бай Гал» - «стоящий огонь». Свидетельством тому

являются также вулканические постройки, сохранившиеся лучше всего на дне озера.

Они сложены из вязкого материала темно-коричневого цвета, имеют конусовидную

форму, высоту до 1 м, диаметр до 1,5 м. Постройки содержат до 87% углерода и

11-14% водорода, их органическое вещество относится к парафиновым.

Определите формулу газа, образующего байкальский газогидрат.

Ответ: СН4, метан.

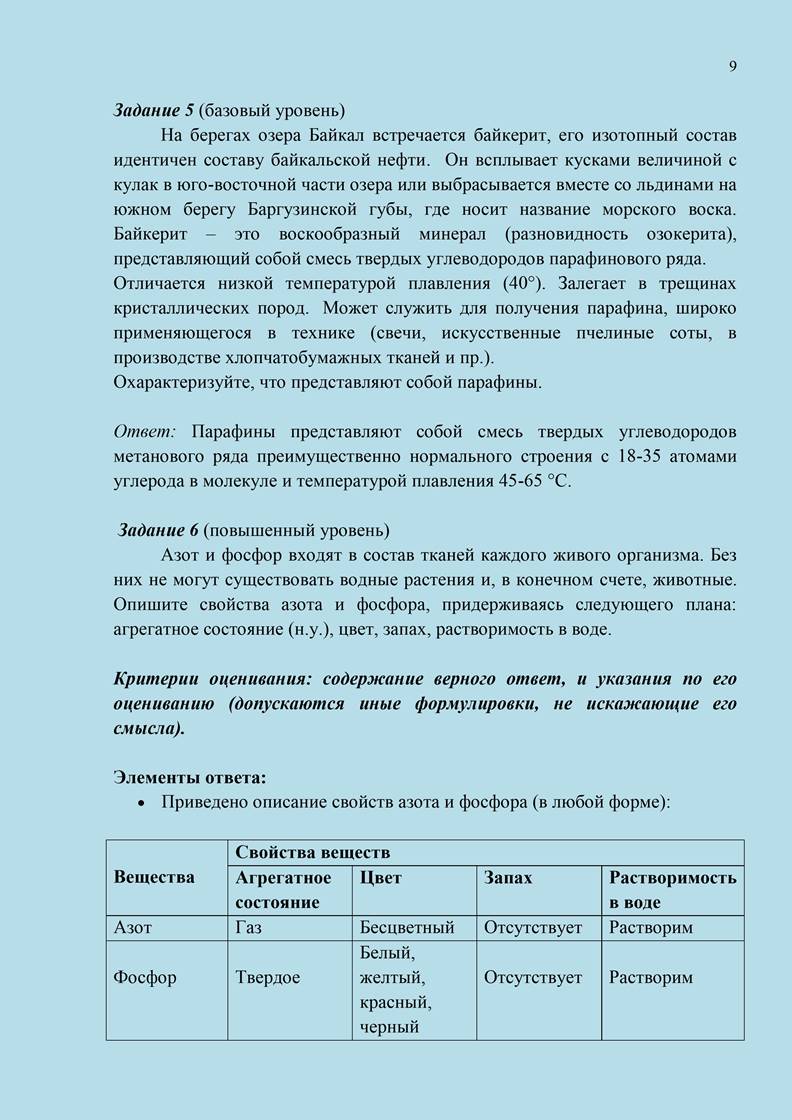

17 Задание 19 (базовый уровень)

Вода в Байкале имеет слабощелочную реакцию из-за наличия в ней щелочных элементов: натрия, кальция, магния и калия и низкого содержания свободной углекислоты. У элементов, принадлежащих к семейству щелочных металлов, с возрастанием относительных атомных масс металлические свойства:

1) изменяются периодически; 2) не изменяются; 3) ослабевают; 4) усиливаются.

Ответ: 4.

Планируемый результат: характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция.

Умения, характеризующие эти результаты:

● определять число протонов в ядре атома химического элемента по его положению в периодической системе Д.И.Менделеева;

● устанавливать порядок распределения числа электронов по электронным слоям в атоме на основании положения химического элемента в периоде и группе периодической системы.

Задание 20 (базовый уровень)

Концентрация микроэлементов в воде Байкала очень низка. Наиболее устойчивыми малыми элементами глубинной байкальской воды являются V, Co, Cu, Zn, Pb и Mn. У какого из этих элементов в ядре атома содержится 29 протонов? Опишите положение этого элемента в периодической системе (порядковый номер, период, группа, подгруппа). Запишите электронную формулу атома этого элемента.

Ответ: Cu, порядковый № 29, 4 период, I группа, побочная подгруппа. 1s22s22p63s23p63d104s1

Задание 21 (повышенный уровень)

В байкальской воде растворены практически все газы, которые существуют в

атмосфере, а также газы подземного происхождения, выделяющиеся со дна озера. Но

пропорции газов значительно отличаются, потому что неодинакова их растворимость

в воде и не все они участвуют в биологическом и биохимическом круговороте. Так,

в воде озера больше всего растворено азота, в значительном количестве

содержится кислород,

В байкальской воде растворены практически все газы, которые существуют в

атмосфере, а также газы подземного происхождения, выделяющиеся со дна озера. Но

пропорции газов значительно отличаются, потому что неодинакова их растворимость

в воде и не все они участвуют в биологическом и биохимическом круговороте. Так,

в воде озера больше всего растворено азота, в значительном количестве

содержится кислород,

19

Задание 23 (повышенный уровень)

Одна из уникальных особенностей оз. Байкала – высокая концентрация кислорода в

воде на всех глубинах. Содержание его в водной толще изменяется в

среднем от 9 до 14,5 мг/дм³. Насыщение воды кислородом составляет 85-100%,

в периоды интенсивного развития фитопланктона оно достигает 105-115%, а в

придонной области не опускается ниже 75%. Чем можно объяснить увеличение

содержания кислорода в воде в период интенсивного развития фитопланктона в

озере? Напишите суммарное уравнение этого процесса.

Одна из уникальных особенностей оз. Байкала – высокая концентрация кислорода в

воде на всех глубинах. Содержание его в водной толще изменяется в

среднем от 9 до 14,5 мг/дм³. Насыщение воды кислородом составляет 85-100%,

в периоды интенсивного развития фитопланктона оно достигает 105-115%, а в

придонной области не опускается ниже 75%. Чем можно объяснить увеличение

содержания кислорода в воде в период интенсивного развития фитопланктона в

озере? Напишите суммарное уравнение этого процесса.

Задание 24 (повышенный уровень)

Основные растворенные газы, которые содержатся в воде Байкала, - диоксид углерода и кислород. Динамика содержания растворенных газов в байкальских водах имеет выраженные сезонные изменения. Так, например, весной при вскрытии озера ото льда по мере прогрева воды начинается развитие водорослей, и содержание диоксида углерода в воде снижается. С чем это связано? Напишите суммарное уравнение этого процесса.

Критерии оценивания: содержание верного ответ, и указания по его оцениванию (допускаются иные формулировки, не искажающие его смысла).

Элементы ответа:

• Назван и описан процесс фотосинтеза.

• Объясняется взаимосвязь увеличения количества кислорода или снижения содержания диоксида углерода в воде и интенсивности развития водных растений.

• Записано суммарное уравнение фотосинтеза.

Задание 25 (повышенный уровень)

В верхнем слое воды существуют суточные колебания содержания растворенных газов. В формировании суточного хода концентрации растворенных газов, ведущая роль принадлежит биологическим процессам. В дневные и вечерние часы с ростом биомассы фитопланктона концентрация кислорода возрастает, а диоксида углерода уменьшается. Ночным и утренним максимумам содержания СО2 соответствуют минимальные значения О2. С каким биохимическим процессом это связано?

20

Критерии оценивания: содержание верного ответ, и указания по его оцениванию (допускаются иные формулировки, не искажающие его смысла).

Элементы ответа:

• Назван и описан процесс фотосинтеза.

• Объясняется суточная противоположность поглощения СО2 и выделения О2 – световая, темновая фазы фотосинтеза.

• Записано суммарное уравнение фотосинтеза.

РАЗДЕЛ I. Живые организмы

Планируемый результат: выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов.

Умения, характеризующее достижение этого результата:

• различать существенные и несущественные признаки клеток растений, животных, грибов, бактерий; организмов растений животных, грибов, бактерий;

• выявлять отличительные признаки процессов, характерных для живых организмов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма);

•

различать

существенные и несущественные признаки процессов, характерных для живых

организмов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение,

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция выявлять

отличительные признаки клеток и тканей растений животных, грибов, бактерий;

организмов растений животных, грибов, бактерий жизнедеятельности организма);

различать

существенные и несущественные признаки процессов, характерных для живых

организмов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение,

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция выявлять

отличительные признаки клеток и тканей растений животных, грибов, бактерий;

организмов растений животных, грибов, бактерий жизнедеятельности организма);

• выявлять отличительные признаки клеток и тканей растений животных, грибов, бактерий; организмов растений животных, грибов, бактерий.

Умение: выявлять отличительные признаки процессов, характерных для живых организмов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.