Развитие импрессивной и экспрессивной стороны речи у младших школьников с интеллектуальными нарушениями через работу с авторским дидактическим пособием «Живая картина»

|

|

Болгарова Наталья Борисовна, Учитель ГБОУ СО «Карпинская школа – интернат» |

В статье автор поднимает тему

актуальности проблемы в поиске эффективных средств обогащения словаря у

младших школьников с интеллектуальными

нарушениями. Рассматривается формирование

обогащения словаря у младших школьников с интеллектуальными нарушениями, обсуждается

психолого-педагогическая характеристика обогащения словаря младших школьников с интеллектуальными нарушениями. В

статье представлен метод «Живая картина» оказывает значительное влияние

на обогащения словаря у младших школьников с интеллектуальными нарушениями.

Ключевые слова: метод «Живая картина», средств обогащения словаря, младших школьников с интеллектуальными нарушениями, словарь

Острой проблемой для ОУ, реализующих основные образовательные программы, становится увеличение количества детей, имеющих трудности в освоении общеобразовательных программ и детей с речевыми нарушениями.

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного школьника внутри любой образовательной области. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка [27].

Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте [14]

Специфические особенности лексикона детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями, связанные с качественной и количественной неполноценностью, обусловлены тем, что дети не могут спонтанно без оказания специальной помощи, встать на путь развития речи детей без речевой патологии.

По мнению В.И. Яшиной ребенка совершенствуется в ходе речевого общения с окружающими людьми, с окружающим миром. Словарь ребенка представляется в двух вариациях: пассивный словарь (импрессивная лексика) - это те слова, которые ребёнок знает, понимает их значение. Активный словарь (экспрессивная лексика) - это те слова, которые ребёнок использует в своей речи с окружающими. В норме пассивный словарь и активный словарь находятся на одном уровне. Понимание речи у детей развивается в процессе речевого общения с окружающим миром [28]. Она сообщает, что после полутора лет развитие активного словаря идет ускоренными темпами. Огромный скачок в формировании словаря у ребёнка происходит за счет овладения способом образования новых слов. Развитие словаря осуществляется за счет слов, обозначающих предметы, явления, признаки, действия с этими предметами. В последующие годы количество употребляемых слов также быстро возрастает, однако темпы этого прироста несколько замедляются.

На их основе этого были разработаны программа речевого развития детей, методические пособия, отражающие комплексный подход к речевому развитию и рассматривающие овладение речью как творческий процесс [15].

Обучение родному языку Флерина Е. А она рассматривала в русле традиций отечественной методики. Она провела исследование восприятия детьми картинки, на основе чего сформулировала требования к отбору картинок, к их эстетическому оформлению. И хотя исследование проводилось с целью «уяснения своеобразных черт психологии детского рисунка и его эстетических тенденций», значение его гораздо шире. Оно помогает пониманию общепсихологических и эстетических особенностей восприятия ребёнка, дает много материала для психологов, педагогов, художников-иллюстраторов детской книги [25].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема развития словаря занимает важное место в развитии речи ребёнка. Словарь представляет собой «лексику», необходимую для общения, так как их потребности требуются в окружающей среде, познании мира, развитии и совершенствовании различных видов деятельности.

В развитии лексики у младших школьников с интеллектуальными нарушениями особое место отводится игре. В жизни учеников она занимает сильные позиции развивающей и развивающейся деятельности и является универсальным средством, обеспечивающим широкий комплекс влияний на процессы развития, обучения, воспитания детей. В процессе учебной игры формируется познавательная активность, развиваются творческие способности, развиваются умения самостоятельно добывать знания.

У младших школьников с интеллектуальными нарушениями отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Именно поэтому поиск и использование активных методов и приемов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности развивающего процесса в работе «Живая картина». Активные методы обучения, игровые методы - очень гибкие методы, многие из них можно использовать с разными возрастными группами и в разных условиях. Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение школьниками с интеллектуальными нарушениями образовательной программы.

Одним из эффективных инструментов, решающих проблему развития речи, у младших школьников с интеллектуальными нарушениями, принадлежит использование метода «Живая картина» в различных ее видах (предметная, сюжетная, фотография, иллюстрация, репродукция, диафильм, рисунок) - это подтверждается мнением исследователей О.И. Соловьёвой, Ф.А. Сохина, Е.И. Тихеевой и др.

Картины развивают поле непосредственного наблюдения. Образы представления, ими вызываемые, конечно, менее ярки, чем те, которые даёт реальная жизнь, но во всяком случае они несравненны, чем образы, вызываемые голым словом. Видеть жизнь во всех её проявлениях собственными глазами нет никакой возможности. Потому картины так ценны и значение их так велико» [4].

В наше время фланелеграф забытая технология, но это универсальное игровое пособие очень простое и в то же время интересное, которое можно использовать в развивающих занятиях с детьми. На фланелеграфе можно проводить дидактическую игру, загадывать загадки, показывать сказку, обыгрывать потешки, сочинять истории выкладывать разные фигуры и выполнять много других заданий [3].

Игры на фланелеграфе развивают у детей с интеллектуальными нарушениями мелкую моторику, сенсорное восприятие, внимание, память, речь, воображение. Они используются как в групповой, так и в индивидуальной работе. Дети могут играть самостоятельно, рассказывая сказки и придумывая истории.

Эти игры закрепляют знания, развивают мышление, речь, память, любознательность и сенсорные способности. Они создают положительные эмоции и обогащают впечатления, способствуя художественному воспитанию.

Занятия носят исследовательский характер.

«Живые картины» - это метод опосредованного ознакомления с окружающим миром, направленный на обогащение словаря, который заключается в том, что наглядность сочетается со словом и действием.

Эффективное использование метода «Живых картин» в современных технологиях, таких как: «Метод проектов», (где «Живая картина» может представить собой итоговый продукт деятельности), «Технологии экологического образования детей», «Технологии развивающего обучения» и др. позволяет сделать процесс обучения наиболее доступным и понятным [5].

«Живые картины» привлекают детей младшего школьного возраста тем, что неожиданно меняют свой вид. Каждая «Живая картина» может служить для нескольких по содержанию занятий; можно менять отдельные эпизоды, произвольно сокращать и увеличивать количество действующих лиц, переносить элементы одного рассказа в другой. Их удобно использовать в любой из пяти образовательных областей.

Фланелеграф - универсальное средство речевого и познавательного развития и естественно обогащения словарного запаса детей. Использование фланелеграфа в процессе обучения позволяет целенаправленно развивать связанную речь т.к. использование картинок, символов, пиктограмм, мнемотаблиц, схем выкладываемых на фланелеграфе в целом развивает речемыслительную деятельность детей. Благодаря тому, что картинка меняет свой вид, дети с интересом смотрят и слушают, быстрее понимают сюжет и легче могут не только описать картинку, но и составить простой рассказ.

Работа с «живой» картинкой позволяет, например: научить детей подбирать нужные слова разных частей речи (существительные, прилагательные, глаголы, наречия, местоимения), составлять предложения и использовать грамматические средства связи слов в предложениях (изменение окончаний, употребление предлогов).

Целью игровых технологий с использованием фланелеграфа является решение ряда задач:

- Дидактических. Расширение кругозора, познавательная деятельность, формирование определённых умений и навыков

- Развивающих. Развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творческих идей, умений.

- Социализирующих. Приобщение к нормам общества, адаптация к условиям среды.

- Воспитывающих. Воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстетических и мировозренческих позиций.

На первом этапе с младшими школьниками с интеллектуальными нарушениями мы рассматриваем «живые картины» и составляем по ним небольшие рассказы. Этот приём помогает развивать зрительную гимнастику и закреплять сенсорные эталоны.

Кроме того, он обогащает лексический словарь обучающихся, особенно по сложным темам, таким как «Обитатели морей», «Животные северных стран» и т.д.

В данной разработке мы использовали такие «Живые картины»: «Мебель», «Посуда», «Какая разная одежда». (Приложение 2)

Тактильные ощущения, играют немаловажную роль в стимулировании речевой деятельности. Услышав слово «шершавый» ребёнок не всегда поймет его смысл, а если его пальчик в этот момент ощутит шероховатую поверхность, то лексическая картина станет более полной.

В «оживлении» наглядных картин желательно использовать натуральные материалы: кожа, мех, травы, листья, цветы, элементы древесины, ракушки, песок, камни, вата, лен. При необходимости можно заменять на предметы искусственного происхождения: пластик, искусственные ткани [2].

Использование фланелеграфа реализует принцип наглядности в обучении. В свою очередь использование игровых технологий по развитию речи с использованием фланелеграфа эффективны при формировании у обучающихся младшего школьника с с интеллектуальными нарушениями высших психических функций: восприятия, памяти, мышления и речи младшего школьника.

Использование различных приёмов в работе по «Живым картинам» позволяет развивать у обучающихся младшего школьника с интеллектуальными нарушениями устную связную речь, умение устанавливать причинно - следственные связи и отношения, способствует уточнению значений известных ребёнку слов и усвоению новых. При рассказывании по «Живым картинам» у детей дошкольного возраста формируется умение связывать слова в простых и сложных предложениях, соединять смысловые части высказывания в единое целое, соблюдать структуру текста [1].

Используя в образовательной деятельности «Живую картину» «Одежда» младшие школьники с интеллектуальными нарушениями вместе с педагогами вспоминают, что одежда бывает для мальчиков и для девочек, зимняя и летняя, определяют ее качества и свойства (байковая рубашка, шерстяной шарф, трикотажное платье, клетчатые брюки, пестрые колготки), определяют действия, которые могут быть связаны с предметами одежды (завязывать шарф, надевать платье, застегивать пуговицы).

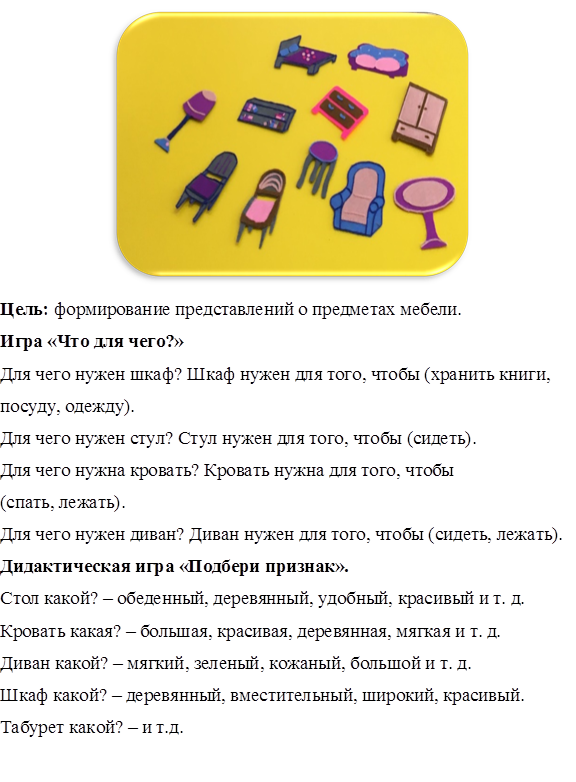

На занятии по теме «Мебель» в дидактической игре «Разные столы» дети упражняются в согласовании существительных с прилагательными. В игре активизируют в речи слова: мебель, гарнитур, столяр и т.д., в игре «Какая мебель» у детей закрепляется умение образовывать относительные прилагательные, в игре «Нет – много» дети упражняются в образовании родительного падежа существительных единственного и множественного числа в сочетании со словами: «нет – много».

На занятии по теме «Посуда» обучающимся можно предложить игру: «Какая посуда» с целью формирования у них умения образовывать относительные прилагательные.

Используя в образовательной деятельности «Живую картину» «Одежда» младшие школьники с интеллектуальными нарушениями вместе с педагогами вспоминают, что одежда бывает для мальчиков и для девочек, зимняя и летняя, определяют ее качества и свойства (байковая рубашка, шерстяной шарф, трикотажное платье, клетчатые брюки, пестрые колготки), определяют действия, которые могут быть связаны с предметами одежды (завязывать шарф, надевать платье, застегивать пуговицы).

На занятии по теме «Мебель» в дидактической игре «Разные столы» дети упражняются в согласовании существительных с прилагательными. В игре активизируют в речи слова: мебель, гарнитур, столяр и т.д., в игре «Какая мебель» у детей закрепляется умение образовывать относительные прилагательные, в игре «Нет – много» дети упражняются в образовании родительного падежа существительных единственного и множественного числа в сочетании со словами: «нет – много».

На занятии по теме «Посуда» обучающимся можно предложить игру: «Какая посуда» с целью формирования у них умения образовывать относительные прилагательные.

У обучающихся активизируется внимание, мышление, воображение; повышается уровень проявления познавательных процессов; формируются познавательные потребности и интерес с помощью «Живых картин».

Таким образом, опыт показал, что использование «Живых картин» помогает в развитии обогащения словаря у младших школьников с интеллектуальными нарушениями, формирует у детей устойчивое стремление получать новые знания, обеспечивает сохранение индивидуальности. При этом через познавательное развитие совершенствуются интеллектуальные способности и речевая функция ребенка.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Лавренюк Н.В. Специфика коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ОНР по формированию лексической стороны речи / Н.В. Лавренюк. - М.: АСТ - ПРЕСС, 2022

2. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников / Р. И. Лалаева. - СПб: СОЮЗ, 2020

3. Мотылькова Т.Ю. Развиваем связную речь: для работы со старшими дошкольниками // Дошкольное воспитание - 2022.- №16. - С. 6-9.

4. Привалова С.Е. Коммуникативно-речевое развитие детей дошкольного возраста: учебное пособие / С.Е. Привалова. - Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2020.

5. Прохоров А.Н. Большой энциклопедический словарь / А.Н. Прохоров - М.: Академия, 2021.

6. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.

7. Суслова О.В. Применение фланелеграфа при работе с детьми дошкольного возраста [Электронный ресурс]. URL.: https://dou22.tvoysadik.ru/site/pub?id=173.

8. Сохин Ф. А. Книга для развития речи / Ф. А. Сохин. - СПб.: Питер, 2019.

9. Тихеева Е. И. Развитие речи детей / Е.И. Тихеева. – М.: Издательство Просвещение, 2021.

10. Толстикова О.В., Савельева О.В. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста / О.В. Толстикова, О.В. Савельева, - Екатеринбург: ИРО, 2021.

11. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практическое пособие / Т.Б. Филичева. - М.: Айрис-пресс, 2021.

12. Флерина Е.А. Использование наглядности при развитии речи / Е.А. Флерина. - М.: Городец, 2015.

13. Яшина В. И. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи / В. И. Яшина - СПб.: СОЮЗ, 2021

14. Приложение1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Живая картина» «Посуда»

Цель: Формирование представлений о предметах посуды.

Игра «Закончи предложение»

Чашка, тарелка, миска, кружка – это …. (посуда).

Вилка, нож, ложка – это …. (столовые приборы).

Кастрюля, сковорода, миска, нож – это ….(кухонная посуда).

Игра «Узнай предмет по его части»

Ход игры. Детям показывают изображения частей различной посуды.

Им нужно ответить, к какому предмету посуды они подходят больше всего.

Игра «Назови часть посуды»

Ход. С детьми рассматриваются предметы посуды, а потом просят

назвать части: носик, крышка, ручка, края, донышко и пр.

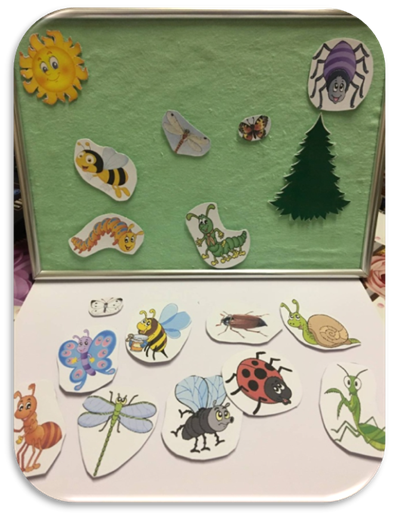

«Живая картина» «Насекомые»

Цель: формирование представлений о насекомых

Дидактическая игра «Скажи какой»

Оборудование: картинки насекомых

Ход игры. По предметным картинкам дети подбирают

подходящее слово - признак. Пример: Муравей – маленький,

чёрный, сильный, трудолюбивый, проворный.

«Живая картина» «На лесной полянке»

«Живая картина» «Мебель»

«Живая картина» «Одежда»

Цель: формирование представлений об одежде, их назначение.

Дидактическая игра «Запоминалка»

Ход игры: В ряд выкладывается одежда. Ребенок запоминает,

что лежит, а потом закрывает глаза. Воспитатель в это время убирает

какую - нибудь вещь. Ребенок должен сказать, чего не стало.

Дидактическая игра «Оденем куклу по сезону».

Ход игры Ребенку нужно одеть куклу по сезону

(какой сезон предложит воспитатель или он сам).

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.