Урок № 4

Тема: Племена Саков.

Тип урока: Комбинированный.

Цель урока: Рассказать учащимся о племенном союзе Саков об их культуре и развитие .

Материальное оснащение урока: Карта мира и Кыргызстана, схемы, рисунки, плакаты,

Содержание и ход урока

I. Организационная часть:

1. Проверка готовности кабинета.

2. Отметить отсутствующих на уроке.

II. Повторение пройденного материала:

1. Что можете рассказать об Ошском городище?

2. Расскажите об Андроновской культуре?

3. Памятники Чустской культуры?

III. Сообщение новых знаний:

1. Саки в мировой истории.

2. Хозяйство Саков.

3. Общественное устройство Саков.

4. Военные действия Саков.

5. Борьба Саков против персидских царей.

IV. Задание на дом: Прочитать и

конспектировать по книге Дж. Осмонова История

Кыргызстана с древнейших времен до

наших дней. Б., 2014 г.

V. Закрепление знаний:

1. Какими были хозяйство и общественное устройство Саков?

2. Почему персидские цари так и не смогли полностью подчинить себе Саков?

3. Какими источниками пользуется ученные при изучении жизни Сакских племен

VI. Итог и оценивание:

Провести итог занятия и оценивать ответы студентов и

ставить оценки.

Современное человеческое общество прошло путь исторического развития. Самым древним этапом в развитии человеческого общества была эпохапервобытнообщинного строя.

В горах Тянь-Шаня, на берегу реки Он-Арчи были найдены каменные орудия. Такого же рода находки обнаружены на границе Киргизии и Таджикистана, в местности Ходжа-Бакырган-сай. Этими орудиями пользовались первобытные люди, жившие на территории Киргизии 200-300 тысяч лет назад.

В.Киргизии у г. Нарына, в гроте Теке-Секирик, на реке Сары-Джаз, в пещере Ак-Чунрук и в других местах обнаружены следы пребывания людей в пещерах.

На смену первобытной дородовой общине приходит более высокая форма общественной организации - родовая община.

Объединение людей в родовую общину способствует их прогрессу.

В результате развития охотничьего хозяйства некоторые виды животных были приручены людьми. Первой была приручена собака, а затем - козы, овцы, крупный рогатый скот и другие животные.

Отдельные родовые общины стали переходить к пастушескому скотоводству. В этот же период люди стали выращивать хлебные злаки. Так древний человек постепенно становится скотоводом и земледельцем.

Позднее зарождаются ремесла: гончарное производство, примитивное ткачество.

Первобытный человек поклоняется духам, обожествляет отдельные предметы, животных и силы природы. В период матриархата, когда женщина стала главенствовать в общине, появляется культ матери-прародительницы, нашедший своё выражение в скульптурных изображениях женщин.

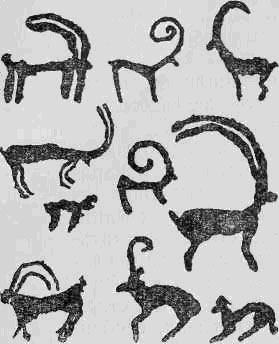

В связи с религиозными представлениями и хозяйственной деятельностью первобытных людей возникло и их примитивное изобразительное искусство: резьба по кости и дереву, рисунки на стенах пещер, наскальные изображения, каменные фигурки людей.

Следы людей этого периода обнаружены во многих районах Средней Азии, в том числе и в Киргизии - в Чуйской долине на реке Аламедин, около г. Токмака, на берегу Иссык-Куля в районе Чолпон-Ата и других местах.

В III тысячелетии до н. э. в Киргизии, как и во всей Средней Азии, происходят крупные изменения в хозяйстве и общественном строе. Земледелие и скотоводство становятся ведущими отраслями хозяйства. Археологами обнаружены также стоянки пастухов-скотоводов на берегу озера Иссык-Куль, недалеко от Чолпон-Ата, а также в устье реки Шаркыратма, в долине Нарына.

Примерно с конца III и начала II тысячелетия до н. э. начинается новый этап истории первобытнообщинного строя на территории Киргизии - эпоха металла. Вместо прежних каменных орудий стали употреблять металлические орудия - сначала медные, а затем бронзовые и железные. В связи с этим зарождается примитивная металлургия, дальнейшее развитие получают земледелие и скотоводство, растёт обмен.

Замечательные памятники бронзового века обнаружены в Таласской и Чуйской долинах. На реке Сокулук найден клад бронзовых предметов, состоящий из топоров, наконечников копий, долот, рыболовных крючков и зеркал. При постройке Большого Чуйского канала обнаружены металлические ножи, наконечники стрел и копий, медные серпы и другие вещи. Надо полагать, что металлические орудия на территории Киргизии окончательно вытесняют каменные орудия в III-II тысячелетиях до н. э.

В I тысячелетии до н. э. на территории Киргизии вместо бронзы начинают применять железо. Железные орудия земледельцев и ремесленников были лучше медных и бронзовых.

Обитатели Киргизии эпохи металла оставили интересные памятники своей культуры в виде наскальных изображений. Наиболее характерные наскальные изображе-

ния (II тысячелетие до н. э.) находятся в урочище Саймалы-Таш.

Рабовладельческое государство на территории Киргизии.

В I в. н. э. В Средней Азии становится сильным племя тохар. Войны этого племени смело боролись с чужеземными захватчиками, способствовали падению господства грекобактрийских государств в Средней Азии. Выдвинувшиеся из племени тохар правители династии Кушан ко II в. н. э. объединяют под своей властью обширные районы Средней Азии. В период существования Кушанского государства (I-V вв. н. э.) были достигнуты заметные сдвиги в развитии экономики и культуры племён и народностей, входивших в его состав. Растут оседлые поселения, города с укреплёнными центрами, развиваются земледелие, искусственное орошение, ремёсла.

В этот же период в Киргизстан проникли согдийцы, оказавшие немалое влияние на развитие здесь оседлой земледельческой культуры, ремёсел и торговли.

Начиная с IV века н. э. в наиболее важных торговых пунктах начали возникать поселения торговцев с караван-сараями. Это были главным образом выходцы из Согда, расположенного по реке Зеравшан. Число согдийских колонистов всё увеличивалось, они стали заниматься не только торговлей, но и земледелием, строить оросительные сооружения и т. д. В VII в н. э. в связи с нашествием в Среднюю Азию арабов согдийцы стали переселяться в пределы современной Киргизии, особенно в Чуйскую и Таласскую долины, где обнаружены следы их поселений.

Племенные союзы на территории Киргизии.

В I тысячелетии до н. э. на огромном пространстве нынешних республик Средней Азии и Казахстана жили многочисленные племена, известные под общим именем саков, или скифов.

В VII-III вв. до н. э. основное население территории Киргизии составляли племена саков.

Памятники сакской культуры на территории Киргизии обнаружены в Чуйской долине, на Иссык-Куле, на Тянь-Шане и в других местах. Большой интерес представляют жертвенники в виде четырёхугольных столов, светильники на высоких подставках и котлы на конусовидных ножках. Эти предметы украшались бронзовыми фигурками животных. Жертвенники являлись принадлежностями культа огня.

Саки имели широкие международные связи. Они общались с народами Алтая, Сибири, Персии и с причерноморскими скифами.

Воинственность саков высоко ценилась персидскими царями. Сакская конница и пехота неоднократно принимали участие на стороне персов в греко-персидских войнах. Саки нанесли на своём участке поражение грекам в знаменитом Марафонском сражении. В 480 г. до н. э. сакская пехота отличилась в битве при Фермопилах.

Упорное сопротивление оказали саки войскам Александра Македонского при вторжении в Среднюю Азию. Все попытки Александра Македонского захватить территорию сакских племён окончились неудачей.

В результате классового расслоения в сакском обшестве и противоречей между родовой аристократией и рядовой массой общинников союз сакских племён ослаб. В III в. до н. э. он распался под ударами различных кочевых племён.

В III-II вв. До н. э. На территории современной Киргизии сложился усуньский племенной союз. В нём объединились кочевые племена, ранее входившие в состав сакского племенного союза.

Территория усуньского племенного союза простиралась от побережья Иссык-Куля до Балхаша. Усуньский правитель гуньмо - жил на южном побережье Иссык-Куля, в районе Джеты-Огуза. Его ставка называлась Чи-Гу.

Усуни вели кочевой образ жизни, занимаясь скотоводством.

Военная сила усуней была велика. Каждая из трёх орд, на которые делились усуни, обычно выставляла по 10 тысяч всадников, вооружённых длинными мечами и большими луками.

В IV в. н. э. земли усуней подвергались нападениям племён сяньби и жужань. Впоследствии эти земли вошли в состав тюркского каганата.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.