Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10» имени учителя В.А. Смирнова города Ржева Тверской области

Саратовский писатель-краевед В.М. Цыбин - мальчик из города Ржева

Работу выполнила:

Иванова Марина Алексеевна

Директор МОУ «Гимназия №10»

Ржев 2019 г.

Об уроженце нашего города на сайте oldsaratov.ru представлена следующая информация:

Цыбин Владимир Михайлович. Саратовский краевед, писатель.

Биография:

Годы жизни: 1929 - 2019.

Родился 16 августа 1929 года в городе Ржеве.

В 1941 г. окончил четыре класса ржевской школы.

С 1943 по 1946 гг. служил в военном госпитале, был его воспитанником.

С 1948 по 1951 гг. - курсант Военно-Морского авиационно-технического училища имени В. М. Молотова в г. Молотове (ныне - Пермь).

С 1951 по 1955 гг. служил в минно-торпедной авиации Черноморского флота, затем получал высшее образование. После окончания вуза в 1960 г. был направлен на оборонный завод ПО «Корпус» в Саратове.

Начиная с 1988 г. написал более 200 различных краеведческих очерков, публиковавшихся в газетах Саратова, Волгограда, Нижнего Новгорода, в журналах «Волга», «Степные просторы», «Гонец», «Каспий», «Филателия СССР», «Украинская и русская филателия» и в различных краеведческих сборниках.

В 1996 г. вышла первая книга В.М. Цыбина - «Пароход на Волге», признанная лучшей книгой года.

В 2009 г. вышла книга «Адрес на конверте Саратов» (в соавторстве), названная лучшей книгой года и получившая три золотые медали на филателистических выставках в России и Европе, совместно с двумя другими авторами.

В 2011 г. в соавторстве вышла книга «Первопроходцы космоса», посвященная 50-летию полета в космос Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова, а также книга «Волжские суда в Сталинградском сражении».

В 2012 г. вышла книга «Саратовский музей Волгаря», о первом музее речного флота в России.

В 2013 г. вышла книга «Воспоминания о пережитом» (война глазами ребенка), правда о городе Ржеве.

В 2015 г. вышла книга «Волга туристическая», в которой впервые даны четыре этапа туризма на Волге. Также была издана книга «Два Гагарина Юрия Алексеевича» о двух полных тезках Гагарина, встретившихся на космодроме Байконур в 1963 году.

В 2016 г. изданы книги «Подготовка человека к полету в космос», «Волжские горы. Легенды и мифы», «Подвиг космонавта Г. С. Титова» и «Саратовскому яхт-клубу - 140 лет».

В 2017 г. увидел свет сборник поэзии «Стихи саратовских моряков».

Автор книг: «Имя «Саратов» на борту» (2001), «Неизвестный Гагарин» (2002), в г. - «Космонавты первого отряда» (2003), «Случайные стихи» (2006), «Записная книжка штурмана» (2006), «Листочки памяти» (2007), «Опять случайные стихи» (2008), «Саратовский ледокол - первый ледокол на Волге» (2014), «Воспоминания о Севастополе» (2014), «Саратовский речной яхт-клуб - первый на Волге» (2015), «Воспоминания о саратовском краеведе» (2015), «Судостроительные заводы в Саратовской губернии и на Волге в 1843-1917 годах» (2015).

Умер 26 августа 2019 года в Саратове.

Владимир Цыбин родился в городе Ржеве Тверской губернии. Его жизнь начиналась как у многих подростков того времени. Но война перечеркнула детство, заставив сразу попасть во взрослую жизнь. После долгих скитаний по дорогам войны Володя оказался в рядах воспитанников военного госпиталя города Ижевска. Были тогда «сыны полка». А он был «сыном госпиталя». В военном госпитале в обязанность мальчишек входила разная помощь по хозяйству и работа возчиками на лошадях для доставки раненых бойцов с вокзала. Там хорошо относились к маленьким помощникам, а затем подросших определили на учёбу в школу рабочей молодёжи. Владимир Михайлович помнил дни военной поры, как будто это было вчера. В 1946 году за участие в Великой Отечественной войне он был награждён двумя медалями. О военном детстве он даже написал книгу «Воспоминания о пережитом», вышедшую в свет в 2013 году.

Вот что читателям становится известно о военном Ржеве из воспоминаний известного саратовского писателя-краеведа В.М. Цыбина, бывшего в годы Великой Отечественной войны «сыном госпиталя».

На долю двенадцатилетнего мальчишки из города Ржева выпало немало трудных испытаний, которых бы хватило с лихвой не только ребёнку, но и взрослому человеку. В то время немцы стремительно рвались к Москве, а наши войска вынуждены были отступать. Маленький Володя вынес на своих детских плечах все тяготы жителей прифронтовой полосы: бомбёжки, артобстрелы, голод, холод, существование без крыши над головой. Он мог погибнуть тогда несколько раз, но судьба всегда его хранила. Во время очередного налёта вражеской авиации его мать спасла его ценой собственной жизни, накрыв собой. В другой раз его прикрытием от взрыва стала тяжёлая дверь. Словно неведомая сила берегла его.

Пришлось ему пережить и такое событие. В деревне, где они жили в то время, ворвались немцы и едва их всех не расстреляли, но на утро их уже освобождали наши, но и тут Владимир чуть не попал под гранату русского бойца. После взятия деревни советскими солдатами командир Красной армии попросил женщин нагреть воду, чтобы ребятишки отлили кипятком наших раненых бойцов, пристывших к снегу на морозе. Когда Володя с другими детьми выполнял эту непростую работу, их удивляло, что советских солдат было в два раза больше немецких. Тут же лежали и немцы, но ребятам категорически было запрещено им помогать. Что же чувствовали эти мальчишки, когда на них с мольбой смотрели глаза врагов, они ведь тоже были людьми.

Когда человек, прожив большую жизнь, выходит на «финишную прямую» (как в спорте говорят), невольно возникает мысль: а была ли его жизнь интересной, что поучительного и полезного он сделал для общества и что доброго он может оставить в назидание потомкам. Так, примерно, происходит и со мной, и появляется желание поделиться с людьми мыслями о пережитом. Я считал и считаю, что жизнь любого человека всегда уникальна и поучительна. И каждый может рассказать о своей жизни много интересного. Наверное, и в моей жизни есть интересные факты и моменты, связанные с историей нашей Родины и, в частности, с Великой Отечественной войной, которую я немного повидал своими глазами в 12 лет, когда в 1941 году закончилось моё безоблачное детство и началась жизнь беженца, жизнь без дома, без крыши над головой и часто в полуголодном состоянии. Правда, с 1943 года, в 14 лет, я стал воспитанником военного госпиталя, и моя полуголодная жизнь закончилась. А в 1941-1942 годах мне пришлось пережить и бомбёжки, и артобстрелы, и на всю жизнь в моей памяти остался сладковатый запах тротила после взрыва авиабомб. Я видел, как немецкий самолёт мессершмит расстрелял наш бензовоз на дороге и от него ничего не осталось. А позднее, уже взрослым, понял, что так появлялись бойцы, пропавшие без вести.

Когда начинается война, то как жить человеку, никто не спрашивает. Жизнь и жизненные обстоятельства сами выбирают дорогу для него, и он следует по ней, независимо от того, хочет он этого или нет. Так и я с началом войны шёл по этому пути, не сворачивая с него, и вся жизнь шла, если можно так сказать, по воле Божьей.

В1941 году я окончил четыре класса средней школы. И далее почти два года шла борьба за выживание в тех жизненных условиях, которые ставила война. Родился я в старинном русском городе Ржеве в 1929 году в семье служащих: отец был бухгалтером, а мама счетоводом. С началом войны отец был призван в Красную Армию. Начало войны мне очень памятно тем, что через наш город шло много мобилизованных в Красную Армию, и их с ржевского вокзала отправляли на запад. Мы жили недалеко от вокзала, и часто мобилизованные, а армию отдыхали в ожидании поезда в наших привокзальных скверах, а мы, мальчишки, носили им холодную воду из колодца и поили от всего нашего чистого мальчишеского сердца. Напоить бойцов холодной водичкой мы считали своим долгом, и многие называли нас сынками, очевидно вспоминаю своих детей, с которыми недавно простились, уходя на фронт. Мы, ребятишки, в то время были воспитаны ярыми патриотами своего Отечества, своей любимой Родины. Мы свято верили в то, что говорилось тогда по радио и прислушивались к разговорам старших, это и было настоящей правдой нашей жизни. Многие из нас с усердием выкалывали глаза «врагам народа» в учебнике истории, опальным маршалам – Егорову, Блюхеру, Тухачевскому. А сейчас все они реабилитированы, оказывается, нам тогда про всё это изумительно врали.

Мой дед по матери, которого я немного помню, был тоже за какие-то грехи осуждён «тройкой» и на десять лет отправлен в Сибирь «по Ленинским местам», где и умер. А в 1956 году бабушка получила бумагу о его реабилитации. Вот так! Бумажка есть, а человек был уничтожен неизвестно за что. Но тогда я деда своего осуждал, правда, за что, не знаю и до сих пор.

А мимо нашего дома на вокзал непрерывно шло пополнение для Красной Армии. На город Ржев начались первые налёты фашистской авиации. Противовоздушная оборона Москвы была очень хорошо организована, и часто фашистские самолёты не допускали до столицы. И тогда лётчики на обратном пути бомбили подмосковные города, чтобы не везти бомбы обратно. Так и доставались эти бомбы Ржеву, Старице, Зубцову и другим населённым пунктам. Но более всего доставалось Ржеву. Хорошо помню, что во время первого же налёта на город были уничтожены все заводы и предприятия, выпускающие продукцию для армии, ибо с началом войны все заводы стали работать для армии. С началом бомбёжки Ржева моя мама приняла решение уехать из города в эвакуацию. Но тогда по условиям военного времени надо было на выезд на восток получить разрешение от военного коменданта города. Комендантом нашего небольшого городка был какой-то бравый боевой лейтенант, который разрешения на выезд не дал. Он обвинил маму в том, что она сеет панику в городе, утверждал, что немцев скоро разобьют, война перейдёт на территорию противника и скоро закончится. И отправил её обратно домой ни с чем. Но в городе уже было опасно оставаться, и мама с бабушкой и крёстной матерью принимают решение уехать из города за 18 километров в деревню к родственникам и там переждать все бомбёжки. Вот так мы оказались подо Ржевом в деревне.

В это время как раз под городом Ельней Г.К. Жуков организовал контрудар по вражеским соединениям, и их продвижение на восток ненадолго приостановилось. А потом, после перегруппировки войск и подтягивания резервов, немцы снова ринулись на восток, и их смогли с большим трудом остановить только перед самой Москвой. А мы из деревни без всякого разрешения коменданта пошли пешком в направлении города Калинина, где у нас тоже была какая-то родня. Двигаясь на восток, мы видели, как горели наши тихоходные четырёхмоторные бомбардировщики, которые днём бросались в бой, чтобы остановить продвижение фашистов.

Я же, будучи в то время 12-летним мальчишкой, хорошо помню, как в октябре 1941 года большая группа беженцев из Ржева шла на восток через город Старицу на Калинин (в том числе и я). Я никогда не писал об этом, но теперь решил более подробно рассказать о том, что я видел и сохранил в своей мальчишеской памяти и оценить информацию, переданную в некоторых военных мемуарах.

Изучив большое количество различных мемуаров о Великой Отечественной войне, я нигде не смог прочитать, как оказывали немцам сопротивление на участке от Вязьмы, где наши армии попали в окружение, и до границ Москвы. Какое-то мёртвое пространство получается. Предполагаю, что это были тяжёлые обременительные бои, о которых вспоминать теперь стыдно. А вот по северной дороге через Ржев, Старицу и до Калинина немцы прошли без боёв. Ржев наши войска не обороняли. Старицу фашисты взяли, высадив десант, да и Калинин тоже заняли почти без боя. И, наступая от Калинина, они ближе всего подошли к Москве, намереваясь с боями ворваться в столицу с севера. Но это у них не получилось.

Я хорошо помню, как мы: моя мама, крёстная мать, бабушка и я пошли вместе с другими беженцами из деревни подо Ржевом пешком, через Старицу на Калинин в первых числах октября 1941 года. Пройдя город Старицу, мы встретили большую колонну грузовых автомашин, которые ехали в Ржев забирать беженцев. Что касается военных, то их мы не встретили ни одного человека. Также нам не попалось никакой военной техники – по дороге шли в основном женщины и дети. Когда мы отошли от Старицы на несколько километров, нас догнали грузовые машины, но они были пустыми. Водители рассказали, что около Старицы немцы высадили десант, он обстрелял машины и несколько поджёг. Поэтому они повернули обратно и поехали в Калинин. Они предложили нам сесть в машины и ехать с ними, на что все согласились. По дороге машины подбирали всех беженцев, и в Калинин привезли много людей. Наши родственники в Калинине жили на левом берегу Волги, и мы через мост перебрались к ним, а потом все вместе – в деревню под городом. Немцы взяли Калинин, как упоминалось в мемуарах, 14 октября 1941 года.

А что же стало с моим родным городом Ржевом? Когда после войны в 1949 году, уже будучи курсантом военно-морского училища, я приехал в Ржев, то встретился со своими довоенными друзьями, которые пережили оккупацию города и уцелели. Они рассказали, как фашисты заняли Ржев без боя, так как никаких войск для его обороны не было. По их рассказам, вначале несколько мотоциклистов проехали от станции Ржев-2 через Волгу по мосту, который не был взорван, до станции Ржев-1 на левом берегу Волги и уехали. Через некоторое время подошли вражеские войска и спокойно вошли в город. Воевать было некому. А вот когда наши войска пытались взять Ржев обратно, обстрел города был таким массированным, что погибло много жителей, остававшихся в оккупации. Среди них были моя двоюродная сестра с матерью.

Захватчики оставили город ночью и без боя ушли (2 марта 1943 года), чтобы не попасть в очередной «Сталинград», а вовсе не так, как писали в газетах того времени – «с боями освободили Ржев». Так город вернулся к мирной жизни. Такова историческая правда. Большинство наших войск погибли под Вязьмой или попали в плен; мало кто сумел пробиться и выйти из окружения.

Москву фактически спасли свежие войска, которые в начале декабря 1941 года перешли в наступление и отогнали врага от города.

Когда началось наступление наших войск под Москвой в начале декабря 1941 года, и мы узнали, что освобождены Калинин и Старица, то предположили, что вскоре будет освобождён и Ржев, и тогда бы мы пошли вслед за освободителями к своему родному городу. Но не тут-то было. Ржев почему-то так и не взяли, хотя наши войска прошли по левому берегу Волги и освободили город Великие Луки, находящийся в 400-х километрах от Ржева.

Ржевские беженцы обосновались в небольшой лесной деревушке к северу от Калинина, примерно в шести-семи километрах от левого берега Волги, куда немцы не дошли. Там остановились на какое-то время и мы.

На правом берегу реки были немцы, но они в леса не лезли, боялись партизан. В деревне находились наши военные, их было мало, возможно, они ожидали подкрепления. И вот в ночь на 5 мая 1942 года фашисты решили почему-то взять эту деревню и выбили из неё наших солдат.

В начале ночи в дом, где мы находились, пришли немецкий офицер и двое солдат с автоматами. Осветив нас карманными фонариками, всех поставили у глухой стены, и офицер стал задавать вопросы по-русски: есть ли офицеры, евреи, комиссары. Одна из женщин ответила, что здесь только женщины и дети. Офицер ещё раз внимательно оглядел нас, стоящих у стены, и что-то сказал солдату. Тот навёл на нас автомат и дал очередь поверх наших голов. Дети и женщины начали плакать, а немец рассмеялся и ушёл вместе с солдатами.

Детей кое-как успокоили, но сна не было, а лишь какое-то забытьё. Но через некоторое время опять началась стрельба, взрывы, крики на улице и снова взрывы. И вот снова, пахнув холодом, распахнулась дверь; кто-то запричитал, что нас опять начнут расстреливать. В ответ раздался отборный русский мат: «Что ж вы молчите! Я думал, тут немцы, уж собрался гранату кинуть!»

Так в ту ночь я был вначале почти расстрелян немецким автоматчиком, а затем чуть не подорван советской гранатой.

Когда рассвело, к нам пришёл красный командир и попросил женщин нагреть побольше воды, чтобы отлить горячей водой раненых красноармейцев, которые лежат на дороге, и отвезти их в медсанбат. А мороз в тот день был где-то около 20 градусов. И вот нас, мальчишек и девчонок, отправили с горячей водой на дорогу. Командир приказал отливать только красноармейцев, а фашистам не помогать, пусть замерзают. Мы взялись за дело. Очень быстро раненых по два человека укладывали на сани, и лошадёнка отвозила их в медсанбат.

В памяти осталось, что наших бойцов было в два-три раза больше, чем вражеских, и то, как оперативно санитары увозили раненых, так что греть воду во второй раз не потребовалось.

Наши взрослые женщины стали совещаться, как быть дальше, и приняли решение уходить подальше от Волги в тыл, а то, не дай Бог, фашисты опять вернуться. И мы все пошли в тыл, подальше от врага, дабы не искать новых приключений на свою шею. Иногда над нами пролетали вражеские самолёты, пытающиеся обстреливать нас. Во время одного из таких налётов была ранена в руку моя мама и ещё несколько человек; к счастью, убитых не было. Пуля застряла у мамы в руке, и мы стали искать медсанбат, чтобы её излечить. На вторые сутки нашли госпиталь. Он находился в большой деревне с названием Высокое, которую обошла война. Там царил полный порядок; в первую очередь оперировали военных, а затем уже гражданских. Через двое суток маме сделали операцию, но, увы, было слишком поздно - началась гангрена. Пенициллина в этом госпитале ещё не было, и, промучившись несколько дней, 15 марта 1942 года мама умерла. Эта дата стала второй чёрной датой в моей жизни.

Похоронили маму на огороде у одной женщины в щели, отрытой для укрытия от налётов авиации. Похоронили без гроба, в одной белой простыне. После окончания войны я спросил у моих бабушки (мама моей мамы) и крёстной матери (родная сестра мамы), надо ли искать это место захоронения, но они сказали, что это бесполезная затея: на каком огороде искать могилу – одному Богу известно.

После похорон мы пошли в Калинин; бабушка решила ехать в Сибирь спасаться от голода. Но в Калинине я свалился с тифом и попал в больницу. Когда меня везли в больницу, в глаза бросилось, что все городские скверы заставлены немецкими крестами, ведь у немцев принято хоронить каждого в отдельной могиле. А когда я уже возвращался из больницы, то скверы были пустыми, кресты уничтожили. Думаю, что это было сделано правильно. У нас своих могил хватало.

Бабушка и крёстная мать решили ехать в Алтайский край, наиболее благополучный в Сибири, хлеборобный край. На этот случай нам на троих 27 марта 1942 года областным отделом г. Калинина по эвакуации было выдано удостоверение для следования из прифронтовой зоны в Алтайский край. Это было и удостоверением личности, и документ и на проезд, и на получение в дороге хлеба и других продуктов, и на проведение санобработки, без которой в поезд никого не сажали. Эта маленькая бумажка давала нам право на льготы того времени, а по большому счёту – на жизнь. Хлеб и обеды во время поездки выдавались там, где это было возможно, чтобы пассажиры в дороге не голодали. Вот такое доброе отношение к людям было в то нелёгкое время.

Из этого документа следует, что добирались мы в Алтайский край целый месяц. Ехали по Северной железной дороге через Бологое, Киров, Молотов (ныне Пермь), Свердловск (Екатеринбург) и т.д. Тут мы попали ещё в одну переделку. Между Калининым и Бологое есть узловая станция Спирино, которая была забита эшелонами, и наш состав поставили с краю у самого леса. Неожиданно налетели немецкие самолёты, разбомбили и подожгли несколько эшелонов, среди которых был один с винтовочными и пулемётными патронами. Патроны начали взрываться, и осколки разлетались по всей станции, поэтому часа полтора или два мы пролежали в придорожной канаве, ожидая, когда всё закончится. Затем после расчистки путей мы поехали дальше.

Где – то в середине мая мы добрались до Алтая (станция Карасук), и нас направили в село Лобино, располагавшееся вокруг большого озера. Село было так велико, что в нём существовали два колхоза и большой молокозавод. После голодухи в прифронтовой полосе там была забытая сытая жизнь.

Для нас может быть интересно мнение профессионального военного с академическим образованием Цыбина Владимира Михайловича о ходе боевых действий в районе Ржева. Об этих событиях он в своей книге «Воспоминания о пережитом» (война глазами ребенка), правда о городе Ржеве» пишет следующее.

В современных военных мемуарах и исторической литературе не совсем верно освещён ход боевых действий на участке от Вязьмы по дороге на Ржев, Старицу, Калинин. Например, в книге «Тверская область» (1994 г. изд.) приводятся сведения о боях подо Ржевом и взятии города немецкими войсками 14 октября 1941 года. Но никаких боёв подо Ржевом не было, и наших войск там тоже не было. И захватили город враги чуть раньше. Многие военачальники пишут в своих воспоминаниях, что 14 октября немцами был взят Калинин. Между Ржевом и Калининым расстояние примерно 120-140 километров, и взять в один день два города, расположенных друг от друга на таком расстоянии, практически невозможно. В мемуарах маршалов Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского период боёв с немцами в октябре 1941 года на участке от Вязьмы до Калинина не упоминается, как будто его совсем не было. Видимо, об этом периоде просто сказать нечего, да и стыдно. А уже от Калинина фашисты попёрли на Москву вдоль железной дороги. Там уже были наши войска, они оборонялись, но именно с этой стороны захватчики ближе всего подошли к столице. И только переброшенные из Сибири свежие войска спасли Москву от захвата.

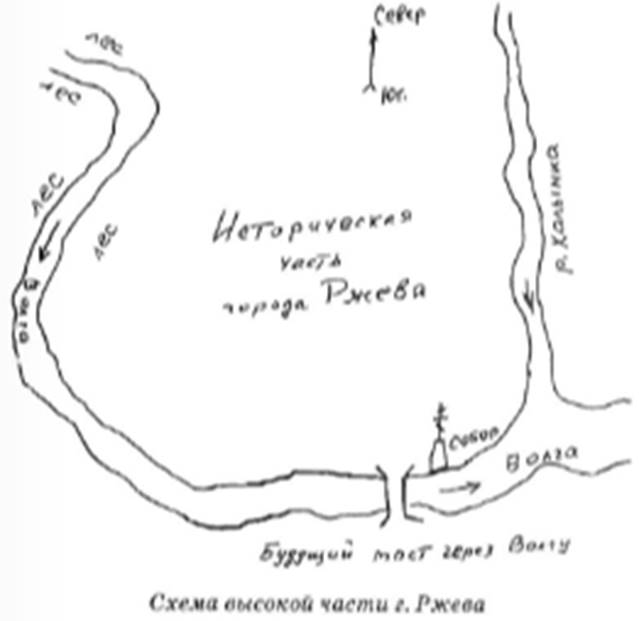

По моему мнению, если бы наши войска в октябре 1941 года могли занять на этом высоком месте оборону, то немцы не смогли бы пройти далее на Старицу и Калинин. Но, увы, войск не было и некому было держать оборону. В мемуарах никто из военных период от Ржева до Калинина не описывает. Просто какое-то мёртвое пространство. Не о чем писать. Да и Калинин 14 октября 1941 года немцы взяли почти без боя.

В завершении своих воспоминаний Владимир Михайлович говорит о себе, что я, конечно, не претендую на полную достоверность изложенных событий, сохранённых моей мальчишеской памятью. Но доля правды в них, безусловно, есть. Некоторые события за давностью лет могли уже подзабыться, многие я воспринимал в соответствии со своим возрастом, а что-то оценивал в зрелые годы, прочитав массу книг и мемуаров о событиях того времени.

Одно я твёрдо знаю, что в то трудное время практически не было беспризорных детей, все находились под присмотром государства и по возможности или учились какому-то делу, или трудились, принося пользу стране.

Многие дети находились в детских домах. Приведу такой пример. Мой ржевский земляк Паша Станкевич потерял родителей, которые погибли, был взят на воспитание из детского дома, а затем определён в суворовское военное училище в городе Калинине. С 1955 по 1960 год он учился вместе со мной (я уже был офицером) в Харьковском высшем авиационно-инженерном военном училище. После окончания училища служил офицером в ракетных войсках, сейчас в отставке, проживает в городе Харькове на Украине. Он также поделился со мной воспоминаниями о том периоде.

Следует напомнить, что в 1943-1944 годах во многих городах были открыты школы рабочей молодёжи, суворовские и нахимовские училища для мальчиков, где они находились на полном государственном обеспечении и получали знания. Многие ребята, как и автор этой книги, были воспитанниками полков, воинских формирований, например, тот госпиталь, где был я и семь моих товарищей. Вот таким было отношение государства к своим детям.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.