Карта – уменьшенное обобщенное условно-знаковое изображение поверхности Земли (ее части), других планет или небесной сферы, построенное в масштабе и проекции (т.е. по математическому закону).

Различие карт по масштабу. В зависимости от масштаба карты делят на три группы: крупномасштабные, среднемасштабные, и мелкомасштабные. Крупномасштабные карты имеют масштаб 1:200 000 и крупнее. К этой группе относятся топографические карты. Среднемасштабные имеют масштаб мельче 1:2 000 000 и до 1:1 000 000 включительно. К мелкомасштабным картам относят карты, построенные в масштабе мельче 1:1 000 000.

При создании карты производится строгий отбор того, что на ней будет изображено и написано. Этот отбор называется картографической генерализацией . Как правило, чем мельче масштаб карты, тем меньше на ней показано объектов, т. е. тем строже ее генерализация. Важную роль в картографической генерализации играет назначение карты и ее тематика.

План местности – чертеж местности, выполненный в условных знаках и в крупном масштабе (1:5000 и крупнее). Построение планов осуществляется в ходе глазомерной, инструментальной или комбинированной съемок непосредственно на местности или на основе расшифровывания аэрофотоснимков. Планы отражают небольшую по площади территорию (несколько километров), и поэтому при их построении кривизна земной поверхности не учитывается.

Отличие плана от карты : 1) на планах изображаются небольшие участки местности, поэтому они строятся в крупных масштабах (например, в 1 см – 5 м). Карты показывают значительно бульшие территории, их масштаб мельче;

2) план изображает местность подробно, сохраняя точные очертания изображаемых объектов, но только в уменьшенном виде. Крупный масштаб плана позволяет отразить на нем практически все объекты, находящиеся на местности. На карту, имеющую более мелкий масштаб, все объекты нанести не удается, поэтому при создании карт производится генерализация объектов. Точные очертания всех объектов на карте также показать нельзя, поэтому они искажаются в той или иной мере. Многие объекты на карте, в отличие от плана, изображаются внемасштабными условными знаками;

3) при построении плана кривизна земной поверхности не учитывается, т. к. изображается небольшой участок местности. При построении карты она учитывается всегда. Карты строят в определенных картографических проекциях;

4) на планах нет градусной сети. На карту обязательно наносят параллели и меридианы;

5) на плане направление на север считается направлением вверх, направление на юг – вниз, на запад – влево, на восток – вправо (иногда на плане направление север – юг показано стрелкой, которая не совпадает с направлением вверх – вниз). На картах направление север – юг определяется по меридианам, запад – восток – по параллелям.

Условные знаки – обозначения, применяемые на картах для изображения различных объектов и их качественных и количественных характеристик. С помощью условных знаков обозначают как реальные объекты (например, населенные пункты), так и абстрактные (например, плотность населения). Условные знаки предназначены для того, чтобы указать вид и некоторые характеристики изображенных на карте объектов (явлений) и определить их положение в пространстве.

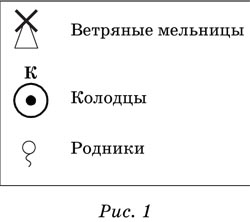

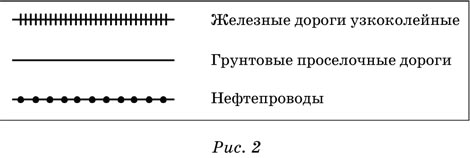

Условные знаки бывают: – внемасштабными (используются для того, чтобы изобразить объекты, которые не могут быть выражены в масштабе карты). Это рисунки или геометрические фигуры, Родники форма которых обычно напоминает изображаемый объект (рис. 1). Буквенные символы также относятся к внемасштабным условным знакам – линейными (используются для изображения объектов линейного характера – рек, дорог, границ, трубопроводов и др.). В масштабе они передают только длину и форму объекта, ширина их преувеличена, поэтому ее измерить нельзя (рис. 2);

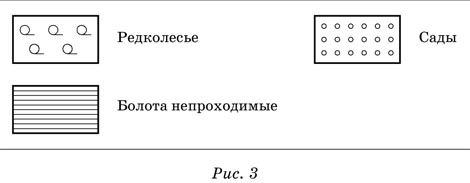

– площадными , или контурными (используются для изображения географических объектов, занимающих некоторую площадь – озеро, массив леса и т. д.). Передают действительную величину объектов (рис. 3).

Состоят из контура (леса, болота и т. п.) и его заполнения (цвет, штриховка).

Пояснительные условные знаки (например, стрелки, показывающие направление течения реки, фигурки лиственных и хвойных деревьев и др.), подписи, буквенные и цифровые обозначения также несут определенную информацию на карте.

На крупномасштабных картах чаще используются площадные и линейные условные знаки, на мелкомасштабных – внемасштабные.

Способ качественного фона. Применяется для изображения на карте качественных особенностей определенных объектов или явлений, имеющих сплошное распространение на земной поверхности или занимающих большие площади. Суть его заключается в том, что на карте выделяют однородные по определенному признаку (признакам) участки (например, природные зоны) и закрашивают (или штрихуют) их в подобранные для них цвета (штриховки).

Способ ареалов. Ареал – область распространения на земной поверхности какого-либо явления (например, территория, на которой обитает определенное животное, или территория, на которой выращивается та или иная сельскохозяйственная культура, и т. п.).

Способ изолиний. Изолинии (от греч. isos – равный) – линии на географических картах, проходящие по точкам с одинаковым значением какого-либо количественного показателя (температуры, количества осадков, глубины, высоты и т. д.), характеризующего изображаемое явление. Например, изотермы – линии, соединяющие места с одинаковой температурой; изобаты – линии, соединяющие места с одинаковой глубиной; горизонтали – линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой. Суть способа изолиний заключается в том, что на карте пункты с одинаковыми величинами определенного показателя соединяют тонкими линиями, т. е. наносят изолинии.

Линии движения. Линиями (стрелками) показывают направление движения каких-либо объектов – воздушных масс, ветров, океанических течений, рек и т. п. Определение направлений, измерение расстояний на плане и карте

На плане север – юг показано стрелкой. Если на плане нет стрелки, то считается, что оно север – вверху, юг – внизу.

На карте направления определяются с помощью градусной сети. Направление север – юг соответствует направлению меридианов, запад – восток – параллелей.

Измерения азимутов по картам производят с помощью транспортира. Азимут – угол, образуемый в данной точке или на карте между направлением на север и какой-либо предмет и отсчитывающийся по часовой стрелке.

Так, если предмет находится строго к северу от точки, в которой находится наблюдатель, то азимут на него составит 0°, к востоку – 90°, к югу – 180°, к западу – 270°. Азимуты могут иметь значения от 0° до 360°. Для того чтобы измерить азимут по карте, нужно через начальную точку определяемого направления провести линию, параллельную направлению север – юг. Затем также через точку провести линию, соединяющую точку и объект, на который требуется определить азимут. А затем с помощью транспортира измерить образовавшийся угол (азимут), учитывая, что азимут всегда отсчитывается по часовой стрелке.

Градусная сеть и ее элементы. Градусная сеть Земли – система меридианов и параллелей на географических картах и глобусах, служащая для отсчета географических координат точек земной поверхности – долгот и широт – или нанесения на карту объектов по их координатам.

Для создания градусной сети необходимы определенные точки отсчета. Шарообразная форма Земли определяет существование на земной поверхности двух неподвижных точек – полюсов. Через полюсы проходит воображаемая ось, вокруг которой вращается Земля.

Географические полюсы – математически высчитанные точки пересечения воображаемой оси вращения Земли с земной поверхностью.

Экватор – воображаемая линия на земной поверхности, полученная при мысленном рассечении эллипсоида на две равные части (Северное и Южное полушарие). Все точки экватора равноудалены от полюсов. Плоскость экватора перпендикулярна оси вращения Земли и проходит через ее центр. Полушария мысленно разделены еще множеством плоскостей, параллельных плоскости экватора. Линии их пересечения с поверхностью эллипсоида называются параллелями . Все они, как и плоскость экватора, перпендикулярны оси вращения планеты. Параллелей на карте и глобусе можно провести сколько угодно, но обычно на учебных картах их проводят с интервалом 10—20°. Параллели всегда ориентированы с запада на восток. Длина окружности параллелей уменьшается от экватора к полюсам. На экваторе она самая большая, а на полюсах равна нулю.

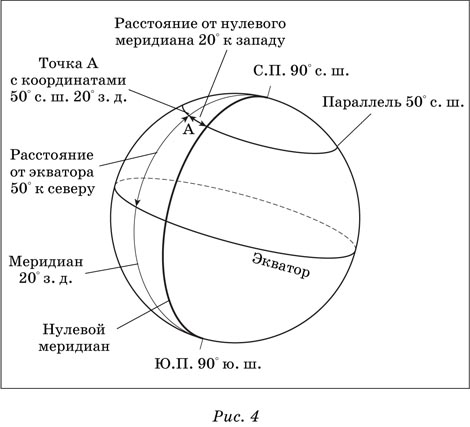

При пересечении земного шара воображаемыми плоскостями, проходящими через ось Земли перпендикулярно плоскости экватора, образуются большие окружности – меридианы . Меридианы также можно провести через любые точки эллипсоида. Все они пересекаются в точках полюсов (рис.4). Меридианы ориентированы с севера на юг. Средняя длина дуги 1° меридиана: 40 008,5 км : 360° = 111 км. Длина всех меридианов одинакова. Направление местного меридиана в любой точке можно определить в полдень по тени от любого предмета. В Северном полушарии конец тени всегда показывает направление на север, в Южном – на юг.

Градусная сеть необходима для отсчета географических координат точек земной поверхности – широты и долготы.

Географическая широта – расстояние вдоль меридиана в градусах от экватора до какой-либо точки на поверхности Земли. Началом отсчета является экватор. Широта всех точек на нем равна 0. На полюсах широта составляет 90°. К северу от экватора отсчитывают северную широту, к югу – южную.

Географическая долгота – расстояние вдоль параллели в градусах от начального меридиана до какой-либо точки земной поверхности. Все меридианы равны по длине, поэтому для отсчета необходимо было выбрать один из них. Им стал Гринвичский меридиан, проходящий недалеко от Лондона (там, где расположена Гринвичская обсерватория). Долгота отсчитывается от 0° до 180°. К востоку от нулевого

меридиана до 180° отсчитывается восточная долгота, к западу – западная. Таким образом, используя градусную сеть, можно точно определить географические координаты – величины, определяющие положение точки на земной поверхности относительно экватора и нулевого меридиана. Например, географические координаты мыса Челюскин (крайней северной точки Евразии) – 78° с. ш. и 104° в. д.

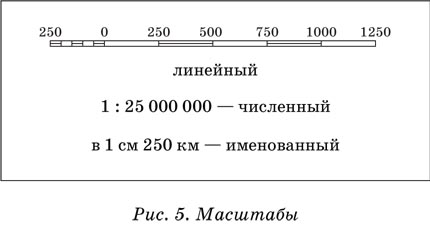

Масштабом называется отношение длины линии на чертеже, плане или карте к длине соответствующей линии в действительности. Масштаб показывает, во сколько раз расстояние на карте уменьшено относительно реального расстояния на местности. Если, например, масштаб географической карты 1 : 1 000 000, это значит, что 1 см на карте соответствует 1 000 000 см на местности, или 10 км. Различают численный, линейный и именованный масштабы.

Численный масштаб изображается в виде дроби, у которой числитель равен единице, а знаменатель – число, показывающее, во сколько раз уменьшены линии на карте (плане) относительно линий на местности. Например, масштаб 1:100 000 показывает, что все линейные размеры на карте уменьшены в 100 000 раз. Очевидно, чем больше знаменатель масштаба, тем масштаб мельче, при меньшем знаменателе масштаб крупнее. Численный масштаб – это дробь, поэтому числитель и знаменатель даются в одинаковых измерениях (сантиметрах). Линейный масштаб представляет собой прямую линию, разделенную на равные отрезки. Эти отрезки соответствуют определенному расстоянию на изображаемой местности; деления обозначаются цифрами. Мера длины, по которой нанесены деления на масштабной линейке, называются основанием масштаба. В нашей стране основание масштаба принято равным 1 см. Количество метров или километров, соответствующее основанию масштаба, называют величиной масштаба. При построении линейного масштаба цифру 0, от которой начинается отсчет делений, обычно ставят не у самого конца масштабной линии, а отступив на одно деление (основание) вправо; на первом же отрезке налево от 0 наносят наименьшие деления линейного масштаба – миллиметры. Расстояние на местности, соответствующее одному наименьшему делению линейного масштаба, отвечает точности масштаба, а 0,1 мм – предельной точности масштаба. Линейный масштаб по сравнению с численным имеет то преимущество, что дает возможность без дополнительных вычислений определять действительное расстояние на плане и карте.

Именованный масштаб – масштаб, выраженный словами, например, в 1 см 75 км. (рис. 5).

Измерение расстояний на карте и плане . Измерение расстояний с помощью масштаба.. Нужно прочертить прямую линию (если нужно узнать расстояние по прямой) между двумя точками и с помощью линейки измерить это расстояние в сантиметрах, а затем следует умножить полученное число на величину масштаба. Например, на карте масштаба 1 : 100 000 (в 1 см 1 км) расстояние равно 5 см, т. е. на местности это расстояние составляет 1ж5 = 5 (км). Измерять расстояние по карте можно и с помощью циркуля-измерителя. В этом случае удобно пользоваться линейным масштабом.

Измерение расстояний с помощью градусной сети. Для расчета расстояний по карте или глобусу можно использовать следующие величины: длина дуги 1° меридиана и 1° экватора равна приблизительно 111 км. Для меридианов это верно всегда, а длина дуги 1° по параллелям уменьшается к полюсам. На экваторе его можно тоже принять равному 111 км. А на полюсах – 0 (т. к. полюс – это точка). Поэтому необходимо знать число километров, соответствующее длине 1° дуги каждой конкретной параллели. Чтобы определить расстояние в километрах между двумя пунктами, лежащими на одном меридиане, вычисляют расстояние между ними в градусах, а затем число градусов умножают на 111 км. Для определения расстояния между двумя точками на экваторе, также нужно определить расстояние между ними в градусах, а затем умножить на 111 км.

Задание 1. Внимательно прочитать текст повторения.

2. Написать краткий конспект по плану

1) Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды.

2) Масштаб.

3) Система географических координат.

4) Топографическая карта.

5) Особенности топографических карт.

Домашнее задание Написать сообщение (например в виде призентации)по одной из тем

1. Космические и цифровые источники информации. 2.Компьютерная картография.

3.Мониторинг земной поверхности.

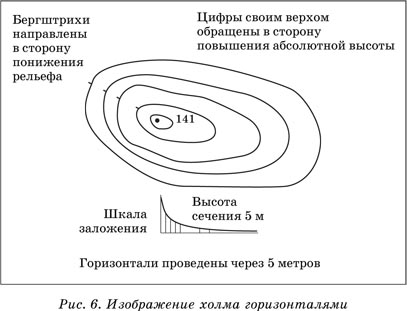

Изображение рельефа на картах. Рельеф на картах изображается горизонталями, особыми условными знаками и отметками высот.

Горизонтали – линии на карте, вдоль которых все точки земной поверхности имеют одинаковую абсолютную высоту. Разность двух высот соседних горизонталей называют сечением рельефа. Чем меньше сечение рельефа, тем он изображен подробнее. Величина сечения рельефа зависит от масштаба карты и от характера самого рельефа. Наиболее подробно рельеф изображается на топографических картах. Например, на карте масштаба 1:25 000 (в 1 см 250 м) сплошные горизонтали проведены через 5 м, а на карте масштаба 1:100 000 (в 1 см 1 км) применяют сечение рельефа 20 м для равнинных территорий и 40 м для горных. На мелкомасштабных картах обычно применяют неравномерное сечение рельефа: более частое в равнинных районах и укрупненное в горных областях. Так, на физической карте России масштаба 1:25 000 000 горизонтали проведены на высоте 0, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 м. Так же показаны изобаты (изолинии глубин). По горизонталям можно легко определить абсолютную высоту любой точки земной поверхности и относительную высоту двух точек (превышение одной над другой). Горизонтали также помогают определить крутизну склонов. Чем ближе расположены горизонтали одна к другой, тем круче склон. Дополнительную информацию о рельефе на топографических картах дают бергштрихи – небольшие штрихи, проведенные перпендикулярно горизонталям, указывающие, в какую сторону идет понижение рельефа (рис. 6).

Для изображения форм рельефа, не выражающихся горизонталями (например, резких уступов, обрывов, оврагов и т. п.) применяются специальные условные знаки. Абсолютные высоты вершин или впадин на картах подписывают цифрами. Например, число 8848 около точки, обозначающей гору Эверест, означает, что ее абсолютная высота 8848 м. Абсолютные высоты указываются в метрах.

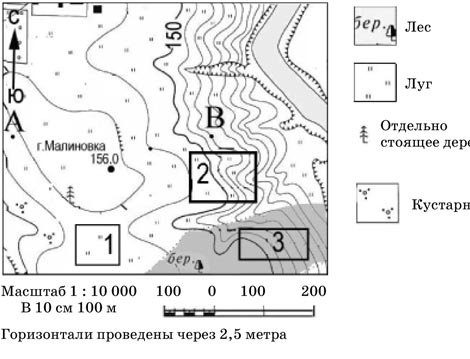

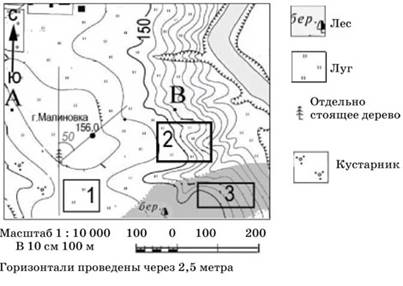

Задания 5—9 выполняются с использованием приведенной ниже карты. Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке.

5. В каком направлении от точки отдельно стоящего дерева находится вершина горы Малиновки?

1) северо-западном 3) северном

2) северо-восточном 4) восточном

На этом рисунке направление север-юг соответствует направлению вверх-вниз, поэтому легко можно определить, что вершина горы находится к северо-востоку от отдельно стоящего дерева. Ответ – 4.

6. Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до вершины горы Малиновки. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.

Ответ: __________ м.

Измерив линейкой расстояние между точкой А и отдельно стоящим деревом получаем 3 см. Масштаб данной карты – в 1 см 100 м, значит в 3 см – 300 м. Ответ: 300 м.

7. Определите по карте азимут, по которому надо идти от отдельно стоящего дерева до вершины горы Малиновки. Ответ запишите цифрами.

Ответ: ______ градусов.

Через точку, где находится отдельно стоящее дерево, на карте проводим прямую линию, параллельную направлению север-юг. В данном случае это вертикальная линия. Через основание дерева и точку, обозначающую самую высокую точку горы Малиновки, также проводим прямую линию. Полученный угол измеряем. Важно помнить, что азимут – угол между направлением на север и предмет, поэтому он всегда измеряется от направления на север вправо. В данном случае получается 50°. Ответ – 50.

8. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1 и 2, лучше выбрать для создания школьной спортплощадки. Для обоснования своего ответа приведите не менее двух доводов.

Эти задания проверяют сформированность способности использовать географические источники информации для решения конкретной жизненной задачи. Вначале следует подумать о критериях, по которым нужно выбрать более подходящее место для предлагаемого в задании объекта. В данном случае нужно разместить спортплощадку. Для нее нужно открытое и ровное место. Это участок 1. Он на ровной поверхности и расположен на лугу. Участки 2 и 3 расположены на довольно крутых склонах, играть в футбол, баскетбол и другие спортивные игры на склонах плохо. Участок 3 расположен в лесу, что делает его еще более неподходящим. В экзаменационной работе следует четко написать, какой участок лучший и объяснить почему. Для успешного выполнения заданий такого типа нужно знать условные обозначения топографических – луг, кустарник, лес, болото, вырубленный лес и пр. и уметь определять особенности рельефа по горизонталям.

9. Постройте профиль рельефа местности по линии А—В. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб – в 1 см 50 м и вертикальный масштаб – в 1 см 5 м.

Прочитав текст задания, уточняем требуемый масштаб. Устанавливаем, что профиль нужно построить, используя горизонтальный масштаб в два раза больший, чем на карте (масштаб карты – в 1 см 100 м, масштаб профиля – в 1 см 50 м). Также обращаем внимание, что на карте горизонтали проведены через 2,5 м, а на профиле в 1 см по вертикали будет 5 м (в 1 мм – 50 см).

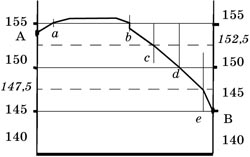

Переносим на лист ответов основу построения профиля. Внимательно обозначаем высоты для точек А и В. А – 154 м, В – на высоте 145 м. Анализируя карту, находим, какие обозначения помогут определить высоты горизонталей (кроме обозначенных на основе профиля высот точек А и В). В данном случае на карте подписана горизонталь с высотой 150 м и обозначена высота г. Малиновки – 156,0. (Также подсказкой является то, что рельеф обычно понижается в сторону реки, и еще в числе 150, обозначающем высоту горизонтали, низ цифр показывает в сторону понижения рельефа.) Далее по карте нужно определить, какие горизонтали пересекает линия А—В и на каком расстоянии находятся точки пересечения, а на основе профиля обозначить эти точки.

Начинаем от точки А. Первая горизонталь, которую пересекает линия А—В, это горизонталь 155 м. Она находится на расстоянии 0,3 см от точки А (на рис. обозначена буквой а ). Поскольку горизонтальный масштаб профиля в два раза больше масштаба карты, то на профиле это расстояние будет тоже в два раза больше 0,3 см з 2 = 0,6 см. Первая точка нашего профиля находится на высоте 155 и на расстоянии 6 мм от точки А. Соединяем точку А с точкой. Далее линия А—В снова пересекает горизонталь 155 (точка b). Это на расстоянии 3,2 см от точки А (или можно определить расстояние от предыдущей точки пересечения – 2,9 см). Значит, следующая точка профиля снова на высоте 155 и на расстоянии 3,2 см з 2 = 6,4 см от точки А. Обозначаем ее. У нас две точки с высотой 155. Их можно соединить прямой линией, но по карте мы видим, что между этими точками высокая часть холма. Значит, лучше показать, что здесь рельеф повышается, и провести небольшую дугу. Но не показывать это повышение выше 2 мм от линии 155 (т.к. самая высокая точка холма – 156 м, т.е. всего на 1 м выше нашей горизонтали, а в вертикальном масштабе профиля 1 м = 0,2 мм). По карте видно, что на горизонтали 155 м в месте пересечения b обозначен обрыв (эти условные знаки нужно знать). Его нужно обязательно обозначить на профиле. Его глубина на карте не показана, но явно меньше 2,5 м – высоты сечения рельефа. Поэтому высоту выбираем произвольно, соизмеряясь с масштабом карты. Следующая горизонталь, которую пересекает линия А—В, – 152,5 м. Точка пересечения (на рис. обозначена с ) находится на расстояния 0,7 мм от точки b , на профиле это будет 1,4 см. Обозначаем точку, рисуем понижение рельефа. Следующая горизонталь 150 м пересекает линию А—В в точке d. Она расположена на расстоянии 1,1 см от точки с , т.е. на профиле обозначаем ее через 2,2 см. Точка е имеет высоту на 2,5 м ниже 150– 147,5. Она расположена на расстоянии 0,5 см от точки d , на профиле это 1 см. Соединяем все точки. Ответ:

В данном примере для ясности нарисованы вспомогательные линии. В чертеже, являющемся ответом на экзамене, они не обязательны. Но если вы их нарисовали, стирать их не нужно.

На экзамене лучше строить профиль аккуратно. Важно знать условные обозначения форм рельефа (оврага, обрыва, ямы, карьера), путей сообщения(проселочной, грунтовой, железной дорог), зданий (церкви, школы, фермы, дом лесника, завода), других объектов (колодца, ветряной электростанции и пр.). Прежде чем начинать вычерчивание профиля, целесообразно проанализировать общее направление изменения рельефа: где горизонтали расположены близко друг к другу – склон круче, где далеко – склон более пологий. Если линия рельефа пересекает круговую горизонталь, посмотреть, как изменяется рельеф между точками пересечения – повышается или понижается. Важно сразу установить, какие особенные формы рельефа пересекает линия профиля. Перед началом, еще раз прочитав текст задания, уясните, отличается ли масштаб профиля от масштаба карты. Если да, то не забывайте переносить измеряемые по карте расстояния в требуемый масштаб. При вычерчивании профиля лучше тщательно вымерять все расстояния, каждый раз определять высоты точек.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.