XXII областная краеведческая конференция среди обучающихся «Летопись сибирских деревень»

|

|

Выполнила: Маркова Анна Дмитриевна, обучающаяся 10-Б класса МБОУ «Кормиловская СОШ №1» Кормиловского муниципального района Омской области тел. 8-950-336-50-94

Руководитель: Маркова Ольга Владимировна, учитель биологии МБОУ «Кормиловская СОШ №1» тел.8-908-109-58-56

Научный консультант: Андреев Михаил Петрович, д. б. н., заведующий лабораторией лихенологии и бриологии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург электронный адрес: andreevmp@yandex.ru

|

Омск – 2020

Описание

Данная работа посвящена проблеме разнообразия и распространения эпифитных лишайников в лесных и парковых экосистемах Омской области.

В главе 1 представлен краткий литературный обзор по теме исследования.

В главе 2 описана физико-географическая характеристика районов исследования. Это пять участков для изучения эпифитных лишайников: №1 – березовый колок, находящийся в окрестностях р.п. Кормиловка, №2 – защитная лесополоса, №3 – смешанный лес, №4 – парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, расположенный в г.Омск, №5 – парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, находящийся в г.Калачинск.

Глава 3 посвящена методам и методикам исследования лишайников. Глава 4 содержит результаты исследования и их анализ за два года работы по данной теме. Было определено 10 видов лишайников, изучено строение таллома лишайника, использована методика определения лишайниковых веществ, определено проективное покрытие лишайников. Природные лесные экосистемы (участки №1 и №3) интересны в плане сохранения видового разнообразия и обилия лишайников нашего края. Использовано 8 литературных источников и 1 интернет-источник.

Автор работы выражает огромную благодарность научному консультанту Михаилу Петровичу Андрееву за помощь при определении лишайников. С помощью пособия «Флора лишайников России: Биология, экология, разнообразие, распространение и методы изучения лишайников» под редакцией М.П. Петрова, удалось освоить новые методы исследования лишайников.

Данная работа может стать частью системы мониторинга, использована для сводных списков флоры лишайников на территории Омской области.

Оглавление

Введение…………………..……………………………………….........................4

Глава 1. Литературный обзор……..…………………………….………………..6

1.1. Строение, размножение и условия обитания лишайников ……………..6

1.2. Жизненные формы лишайников……………..………………………..…..7

1.3. Роль лишайников в природе и жизни человека…………………………..7

Глава 2. Физико-географическая характеристика района исследования….......9

Глава 3. Материалы и методы исследования……………………………….......11

Глава 4. Результаты исследования и их анализ….…………………………......13

Выводы………………………………..……………………………………..…....19

Список информационных источников…………………………………...…….20

Приложения…………………………………..………………………………21-43

Введение

Лишайники являются важным компонентом наземных экосистем.

Проблема изучения биологии, экологии и систематики эпифитных лишайников в настоящее время очень актуальна. В этом тысячелетии лихенологи России направили свои усилия на работу по проекту «Флора лишайников России». Большое внимание уделяется региональным лихенологическим исследованиям[6]. В Омской области эпифитная флора лишайников изучена недостаточно. У нас возникли вопросы: какие эпифитные лишайники произрастают в лесных и парковых экосистемах? Отличается ли их видовой состав? Какие лишайники доминируют в лесных и парковых экосистемах?

Цель: изучение эпифитных лишайников лесных и парковых экосистем Омской области и их сравнительная характеристика.

Объект исследования: эпифитные лишайники.

Предмет исследования: эпифитные лишайники лесных и парковых экосистем Омской области.

Нами были поставлены следующие задачи:

1. изучить литературу по данной теме;

2. собрать коллекцию эпифитных лишайников;

3. изучить строение и определить лишайниковые вещества в талломе лишайника в лабораторных условиях;

4. определить видовой состав, проективное покрытие и состав жизненных форм эпифитных лишайников, произрастающих в лесных и парковых экосистемах Омской области, дать сравнительную характеристику;

5. Составить аннотированный список эпифитных лишайников, произрастающих в лесных и парковых экосистемах Омской области.

Методы исследования:

1) теоретические: изучение литературы по теме исследования, анализ и синтез;

2) эмпирические: наблюдение, эксперимент, сравнение;

3) фотографическая съёмка, сопоставление, эксперимент;

4) методы математической статистики.

Время и место исследования: август 2018 г. – сентябрь 2019 г.; лесные и парковые экосистемы г. Омск, Омской области.

Глава 1. Литературный обзор

1.1. Строение, размножение и условия обитания лишайников

Лишайники – особая группа растений, состоящих из микроскопических зеленых или сине-зеленых водорослей и бесцветного грибного компонента. В состав слоевища – таллома – входит грибной компонент лишайника, который называют микобионтом, и водорослевый - фикобионтом. Между двумя сросшимися организмами складывается взаимовыгодное сотрудничество – симбиоз[7].

По анатомическому строению лишайники бывают гомеомерными и гетеромерными. У первых по всей толщине слоевища видны грибные гифы, оплетающие клетки водорослей. Слоевища гетеромерных лишайников сложнее. На поперечном срезе заметно несколько слоев. Самый внешний слой – наружная кора – образован плотно переплетенными гифами. Несколько глубже располагается водорослевый слой, где гифы переплетены более рыхло и между ними располагаются клетки зеленых водорослей или цианобактерий. Центральную часть толщи слоевища занимает сердцевина, состоящая из рыхлых грибных гиф с большими пустотами, заполненными воздухом. Нижняя кора тоньше верхней, но в остальном сходна с ней. От нее отходят особые выросты – ризины, с помощью которых лишайник прикрепляется к субстрату[8].

1.2. Жизненные формы лишайников

Окраска лишайников очень разнообразна. Они бывают желтыми, красными, белыми, серыми, коричневыми, черными и голубоватыми.

Разнообразны лишайники по форме: слоевище их может иметь вид корочки, листовидной пластинки или кустика. В зависимости от внешнего облика лишайников различают три основных жизненных формы: накипные, листоватые и кустистые[3].

Накипные лишайники представляют собой корочку, очень прочно сросшуюся с основой (субстратом) - корой деревьев, камнями или поверхностью скал[8].

Листоватые лишайники похожи на крупные чешуи или пластинки, которые прикрепляются к субстрату с помощью особых пучков грибных гиф и легко от него отделяются[8].

Кустистые лишайники имеют более сложное строение. Таллом состоит из множества округлых или плоских «веточек». Такие лишайники растут на земле или свисают с деревьев; на субстрате они прикрепляются только у своего основания[8].

1.3. Роль лишайников в природе и жизни человека

Лишайники, выступая пионерами растительности, первыми поселяются на голых скалах, валунах и каменных обрывах, постепенно разрушают их, тем самым подготавливая почву для более высокоорганизованных растений.

Благодаря огромному количеству полезных ингредиентов, лишайники используют в фармацевтической промышленности. Так называемые лишайниковые кислоты используют как антибиотики (например, устиновая кислота) [8].

Из-за способности фиксировать запахи в качестве сырья один из видов лишайников - дубовый мох используют и в парфюмерной промышленности.

Лишайники, обитающие на коре деревьев, – эпифиты – имеют большое значение для некоторых видов животных, формируя на себе среду их обитания — такими животными являются некоторые членистоногие[4].

Глава 2. Физико-географическая характеристика района исследования

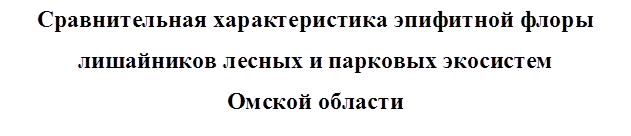

Нами были выбраны пять участков для изучения эпифитных лишайников: №1 – березовый колок, находящийся в окрестностях р.п. Кормиловка, №2 – защитная лесополоса, №3 – смешанный лес, №4 – парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, расположенный в г.Омск, №5 – парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в г.Калачинск. Расстояние от города Омск до города Калачинск – 94 км. Поселок Кормиловка находится в 47 км. от г. Омск.

Климат района исследования типично континентальный с отчетливо выраженными сезонами года. По увлажнению район исследования относится к зоне неустойчивого и достаточного увлажнения, годовое количество осадков здесь 300-400 мм. Положительной стороной климата являются обилие солнечного света и повышенное количество тепла в летние месяцы[1]. Благодаря обилию солнечного света и благоприятному внутригодовому распределению осадков лучше и полнее используются тепловые ресурсы вегетационного периода. Район исследования находится в лесостепной природной зоне (Приложение №1, рис.1).

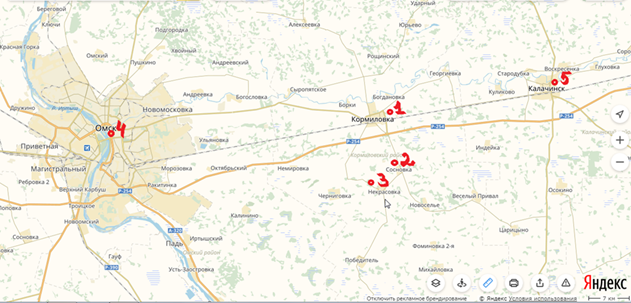

Участок №1 – березовый колок, который находится в восточной части в окрестностях р.п. Кормиловка в 100 м от автодороги, которая соединяет автомобильную магистраль Калачинск-Омск, расположенную севернее района исследования и федеральную автомобильную дорогу М-51 «Байкал», находящуюся южнее района исследования. Кроме того, на расстоянии 2 км южнее этого участка исследования находится железная дорога (Приложение №1, рис.2). Деревья представлены одним видом – березой бородавчатой, в составе травянистой растительности преобладают многолетние растения. Исследуемый участок леса хорошо освещен и находится в низине. Данный участок изучался нами в 2018 году, поэтому мы выбрали его контрольным вариантом для дальнейшего сравнения.

Участок №2 – защитная лесополоса, расположенная в 2 км. от д. Сосновка и в 10 км. от р.п. Кормиловка. На данном участке преобладает вид береза бородавчатая, встречается тополь черный (Приложение №1, рис. 3).

Участок №3 – смешанный лес, в котором произрастают березы, ели, сосны равном соотношении, реже встречаются осины. Лес достаточно густой, света проникает мало. Лес находится на расстоянии 17 км. от р.п. Кормиловка и 4 км. от д. Некрасовка (Приложение №1, рис.4).

Участок №4 - парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, расположенный в г. Омск. Он является одним из старейших парков в Омске, потому что его основание датируется в мае 1940-го года. Удачное расположение парка практически в центральном районе города привлекает сюда множество людей, а площадь почти в 80 гектаров позволяет вместить всех желающих (Приложение №1, рис.5).

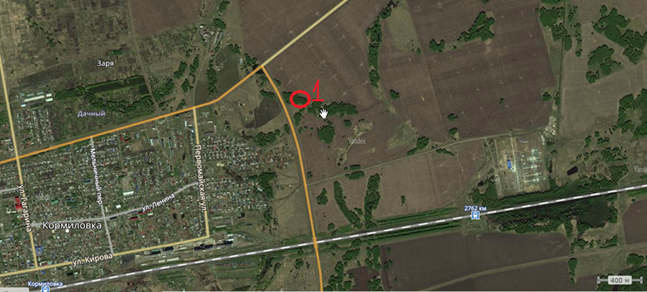

Участок №5 - парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, находящийся в городе Калачинск. В центральной части озера Калач находится остров, который со временем облагородили, на этой территории расположен парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Парк является излюбленным местом отдыха для калачинцев и гостей города. Озеро Калач – природный водоем с замкнутым водообменном (Приложение №1, рис.6).

Глава 3. Материалы и методы исследования

С помощью рулетки мы определили размер пробной площадки: 25x25 м (Приложение №2, рис.7).

Для определения вида лишайника образцы собирали и доставляли в школу. Собирали лишайники вместе с субстратом - куском коры, древесины, на котором они растут (Приложение №2). В 2018 году для определения лишайников использовали иллюстрированный атлас и компьютерный определитель[1]. В 2019 году, используя пособие М.П. Андреева, мы смогли более точно определить лишайники, используя метод цветных реакций и ключи для определения родов и видов лишайников.

В школьной лаборатории провели работу по изучению строения таллома лишайника. Цель работы: выяснить внутреннее строение лишайника.

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стёкла, препаровальная игла, стакан с водой, слоевища лишайников (Приложение № 4).

В августе-сентябре 2019 года мы также определили размер пробных площадок на контрольном участке №1 и других участках №2-5 (Приложение № 6).

Мы использовали методику определения лишайниковых веществ «spot» тест, или метод цветных реакций[6]. Это универсальный, быстрый метод для определения некоторых лишайниковых веществ в талломе (Приложение №7).

Тест на цветные реакции можно проводить на коровом слое и на сердцевине таллома. Маленькую каплю реагента наносят на сухой лишайник, после чего аккуратно фиксируют все изменения цвета. Присутствие веществ можно определить, сравнивая результаты теста с данными таблицы известных цветных реакций[6].

Кроме того, мы определяли проективное покрытие лишайников по следующей методике: на пробной площадке 25х25 м нужно выбрать 10 деревьев примерно одной высоты и диаметра. На каждом дереве следует зарегистрировать наличие лишайников. Для определения проективного покрытия необходимо подготовить специальную рамку из прозрачного материала (полиэтилен) с внутренним диаметром 10х20 см и разделить ее на 50 квадратов со сторонами 2х2 см (один квадрат составит 2% площади рамки). При измерении на стволе рамку надо располагать длинной стороной вертикально. Описания надо проводить на двух уровнях: приземном и на уровне груди исследователя.

Определяется общее проективное покрытие лишайников. Измерение заключается в подсчете числа квадратиков рамки, заполненных лишайниками и определение их процента от площади рамки.

Глава 4. Результаты исследования и их анализ

В сентябре 2018 года для исследования были выбраны эпифитные лишайники, произрастающие на участке березового колка, расположенного в окрестностях р.п. Кормиловка. 10 сентября 2018 года нами были обследованы 45 берез, покрытых лишайниками, были сделаны фотографии и собраны образцы лишайников (Приложение № 3). Количество берез, на которых произрастали лишайники, фиксировалось.

В результате обработки образцов мы определили 10 видов лишайников, был составлен аннотированный список эпифитных лишайников, произрастающих в березовом колке в окрестностях р.п. Кормиловка. Виды расположены в алфавитном порядке, приводятся латинское название, морфологические особенности, данные о приуроченности вида к местообитаниям (Приложение № 8).

На березах исследуемого участка встречаются следующие виды лишайников:

· листоватые: гипогимния вздутая Hypogymnia physodes (L.), ксантория постенная Xanthoria parietina, пармелиопсис темный Parmeliopsis hyperopta, пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl., фисция щетинистая Physcia hispida.

· кустистые: кладония рогатая Cladonia ceraspora, кладония темно-зеленая Cladonia chlorophaea, рамалина мучнистая Ramalina farinacea, уснея хохлатая Usnea comosa (Ach.) Rohl., эверния мезоморфная Evernia mesomorpha (Flot.) Nyl.

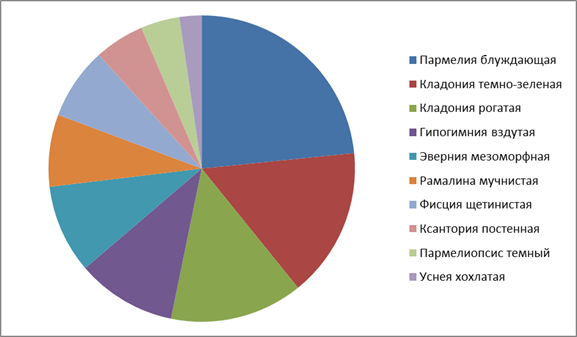

Результаты количественного учета деревьев с лишайниками приведены в таблице № 1 и отображены на рисунке 8 в Приложении 8.

Таблица № 1

Частота встречаемости лишайников на исследуемом участке №1 (2018г.)

|

Виды лишайников |

Количество берез |

Частота встречаемости, в % |

|

Пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl. |

18 |

40 |

|

Кладония темно-зеленая Cladonia chlorophaea |

12 |

27 |

|

Кладония рогатая Cladonia ceraspora |

11 |

24 |

|

Гипогимния вздутая Hypogymnia physodes (L.) |

8 |

18 |

|

Эверния мезоморфная Evernia mesomorpha (Flot.) Nyl. |

7 |

16 |

|

Рамалина мучнистая Ramalina farinacea |

6 |

13 |

|

Фисция щетинистая Physcia hispida |

6 |

13 |

|

Ксантория постенная Xanthoria parietina |

4 |

9 |

|

Пармелиопсис темный Parmeliopsis hyperopta |

3 |

7 |

|

Уснея хохлатая Usnea comosa (Ach.) Rohl. |

2 |

4 |

При анализе таблицы и диаграммы видно, что наиболее высокая частота встречаемости принадлежит листоватому лишайнику Пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl., а наименьшая частота встречаемости – кустистому лишайнику Уснея хохлатая Usnea comosa (Ach.) Rohl.

При анализе жизненных форм лишайников было выявлено, что из собранных нами образцов имеются листоватые и кустистые лишайники. Накипные лишайники не обнаружены.

Мы сравнили виды лишайников, обнаруженные на исследуемом участке, с видами лишайников, занесенными в Красную книгу Омской области[2]. Среди образцов лишайников, взятых нами для исследования, редких и исчезающих видов нет.

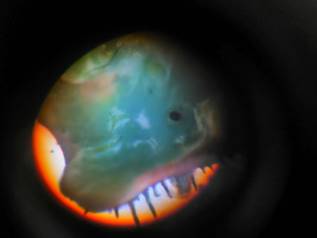

В школьной лаборатории провели работу по изучению строения таллома лишайника. Мы сделали поперечный срез слоевища лишайника Пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl., на предметное стекло нанесли каплю воды и препаровальной иглой поместили туда срез. Накрыли покровным стеклом и рассмотрели изготовленный микропрепарат под микроскопом. Нашли гифы гриба и клетки водоросли, сделали фотоснимок (Приложение № 4).

Вывод: основу слоевища лишайника образует мицелий гриба и зеленые водоросли. По анатомическому строению данный лишайник является гетеромерным.

Собранные образцы лишайников поместили в специальный контейнер, таким образом, нам удалось составить коллекцию эпифитных лишайников, произрастающих в березовом колке в окрестностях р.п. Кормиловка (Приложение № 5).

В августе и сентябре 2019 года были изучены участки №1-№5 «способом палетки». На пробных площадках выбрали 10 деревьев примерно одного размера (Приложение №6). На каждом дереве регистрировали наличие лишайников. Для определения проективного покрытия подготовили рамку из полиэтилена 10х20 см и разделили ее на 50 квадратов со сторонами 2х2 см (один квадрат составит 2% площади рамки). При измерении на стволе рамку располагали длинной стороной вертикально, описание проводили на двух уровнях: приземном и на уровне груди исследователя. Измерение заключается в подсчете числа квадратиков рамки, заполненных лишайниками и определение их процента от площади рамки. Результаты приведены в таблице №2. Встречаемость видов лишайников представлена в Приложении №8, рис.9.

Таблица №2

Проективное покрытие деревьев лишайниками (2019г.)

|

Номер участка |

Высота над землей, м |

Характеристика |

Номер дерева |

Среднее по группе |

|||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

||||||||

|

№1 |

1,3 |

Присутствие лишайников |

+ |

- |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

0,3 |

||||

|

Основание |

Общее покрытие лишайников,(%) |

12 |

5 |

6 |

10 |

2 |

4 |

2 |

0 |

8 |

1 |

5 |

|||||

|

№2 |

1,3 |

Присутствие лишайников |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0 |

||||

|

Основание |

Общее покрытие лишайников,(%) |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0,3 |

|||||

|

№3 |

1,3 |

Присутствие лишайников |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

+ |

0,6 |

||||

|

Основание |

Общее покрытие лишайников,(%) |

80 |

90 |

8 |

5 |

60 |

4 |

12 |

2 |

30 |

25 |

32 |

|||||

|

№4 |

1,3 |

Присутствие лишайников |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0 |

||||

|

Основание |

Общее покрытие лишайников,(%) |

2 |

4 |

2 |

2 |

0 |

1 |

2 |

4 |

0 |

4 |

2,1 |

|||||

|

№5 |

1,3 |

Присутствие лишайников |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0 |

||||

|

Основание |

Общее покрытие лишайников,(%) |

4 |

2 |

2 |

6 |

2 |

4 |

2 |

2 |

4 |

2 |

3 |

|||||

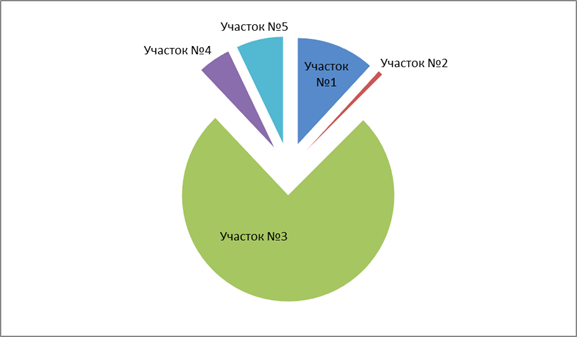

Проведя анализ результатов, приведенных в таблице №2, оказалось, что присутствие лишайников на высоте 1,3 м есть только на участках №1 и №3. Это естественные лесные экосистемы, не испытывающие большой антропогенной нагрузки. На остальных участках присутствие лишайников на высоте 1,3 м не зафиксировано. Это объясняется тем, что данные искусственные лесные насаждения испытывают значительное антропогенное влияние: лишайники малочисленны на участке №2, т.к. вблизи находится дорога, по которой в летнее время автомобили перемещаются с частотой 1-3 машины в минуту (из личных наблюдений). На участках №4 и №5 мало лишайников вследствие загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобилей в городах.

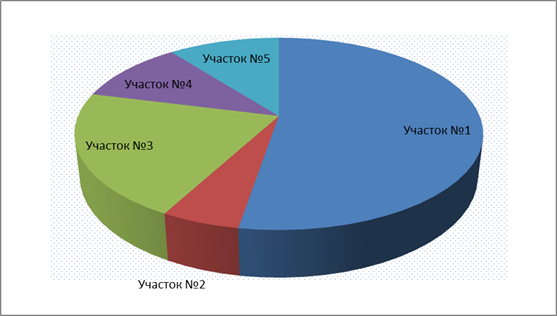

Наиболее высокое общее проективное покрытие лишайников наблюдалось на участке №3 (Приложение №8, рис.9), а видовое разнообразие лишайников зафиксировано на участке №1 (Приложение №8, рис.10).

Данные о встречаемости лишайников на исследуемых участках представлены в таблице №3.

Таблица №3

Встречаемость видов лишайников в лесных и парковых экосистемах

|

Участок |

Встречаемость видов лишайников, 2019 г. |

Виды |

|

№1 |

10 |

Пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl., Кладония темно-зеленая Cladonia chlorophaea, Кладония рогатая Cladonia ceraspora, Гипогимния вздутая Hypogymnia physodes (L.), Эверния мезоморфная Evernia mesomorpha (Flot.) Nyl., Рамалина мучнистая Ramalina farinacea, Фисция щетинистая Physcia hispida, Ксантория постенная Xanthoria parietina, Пармелиопсис темный Parmeliopsis hyperopta, Уснея хохлатая Usnea comosa (Ach.) Rohl. |

|

№2 |

1 |

Эверния мезоморфная Evernia mesomorpha (Flot.) Nyl. |

|

№3 |

4 |

Пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl., Гипогимния вздутая, Пармелиопсис темный Parmeliopsis hyperopta, Фисция щетинистая Physcia hispida |

|

№4 |

2 |

Пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl., Гипогимния вздутая Hypogymnia physodes (L.) |

|

№5 |

2 |

Пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl., Пармелиопсис темный Parmeliopsis hyperopta |

Природные лесные экосистемы (участки №1 и №3) интересны в плане сохранения видового разнообразия и обилия лишайников нашего края.

Мы определили лишайниковые вещества в талломе методом цветных реакций. Исследования проводили на представителе рода кладония Cladonia по методике, представленной в Главе 3, и оказалось, что слоевища лишайника содержали такие лишайниковые вещества, как усниновую и фумарпроцетраровую кислоты (Приложение №7).

Выводы

1. Мы изучили строение таллома лишайника в лабораторных условиях. Эпифитный лишайник Пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl. является гетеромерным.

2. В талломе лишайника Кладония Cladonia слоевища лишайника определили такие лишайниковые вещества, как усниновую и фумарпроцетраровую кислоты методом цветных реакций.

3. Составили коллекцию эпифитных лишайников, произрастающих в березовом колке в окрестностях р.п. Кормиловка.

4. В результате обработки образцов мы определили 10 видов лишайников.

5. Наиболее высокое общее проективное покрытие лишайников наблюдалось на участке №3 (смешанный лес), а видовое разнообразие лишайников зафиксировано на участке №1 (березовый колок).

6. Наиболее высокая частота встречаемости принадлежит листоватым лишайникам Пармелия блуждающая Parmelia vagans Nуl. , Гипогимния вздутая Hypogymnia physodes (L.), Пармелиопсис темный Parmeliopsis hyperopta как в лесных, так и парковых экосистемах с высокой рекреационной нагрузкой. Следовательно, у этих лишайников более широкая амплитуда толерантности к воздействию экологических факторов среды, т.е. они более выносливые.

7. Составили аннотированный список эпифитных лишайников, произрастающих в лесных и парковых экосистемах Омской области.

Перспектива

В перспективе хотелось бы провести исследования физиолого-биохимических особенностей лишайников, наибольший интерес вызывает систематическая группа Пармеливые, использовать хроматографические методики.

Список информационных источников

1. География Омской области: Учебное пособие для средней школы. – Омск: Кн. Изд-во, 2001. – 192 с.

2. Красная книга Омской области / Правительство Омской области, Омский государственный педагогический университет. Отв. ред. Г.Н. Сидоров, В.Н. Русаков. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. – 460 с.; ил.

3. Окснер А.Н. Определитель лишайников СССР. Вып. 2. Морфология, систематика и географическое распространение Л.: Наука, 1974. - 284 с.

4. Пчелкин А.В. Популярная лихенология. М., 2006.– 36 с.

5. Пчелкин А.В. Фотографическая съемка биологических объектов: Методическое пособие. М.: «Экосистема». 1997. – 21 с.

6. Флора лишайников России: Биология, экология, разнообразие, распространение и методы изучения лишайников / Отв. ред. М.П. Андреев, Д.Е. Гимельбрант. – М.: СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. – 392с., 82 рис., 8 таб. ил.

7. Шапиро И.А. Загадки растения-сфинкса. Лишайники и экологический мониторинг. Л.: Гидрометеоиздат. 1991. – 80 с.

8. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для учителя. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997. – 336 с.; ил.

Интернет-источники

1. Компьютерный атлас-определитель лишайников России (составитель Боголюбов А.С). http://www.ecology-shop.ru/guides/03lich.htm

Приложения

Приложение № 1

Районы исследования

Рис.1. Места изучения эпифитной лихенофлоры, масштаб 1:7000

Рис. 2. Участок №1 – березовый колок

Приложение №1

Рис. 3. Участок №2 – защитная лесополоса

Рис. 4 . Участок №3 – смешанный лес

Приложение №1

Рис.5. Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, г. Омск

Рис.6. Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, г.Калачинск

Приложение №2

Рис. 7. Разметка пробной площадки (участок №1)

Приложение №3

Фотографическая съёмка лишайников на участке №1 (2018г.)

Приложение № 3

Фотографическая съёмка лишайников

Приложение № 4

Изучение внутреннего строения таллома лишайника в школьной лаборатории

Срез лишайника под микроскопом

Приложение № 5

Коллекция эпифитных лишайников

Приложение №6

Фотографическая съёмка лишайников на участках №1-5 (2018, 2019г.г.)

Приложение №7

Тест на цветные реакции

Приложение № 8

Рис.8. Частота встречаемости лишайников, в % (2018г.)

Рис.9. Общее проективное покрытие лишайников на исследуемых участках

Рис.10. Встречаемость видов лишайников, 2019г.

Приложение № 9

Аннотированный список эпифитных лишайников, произрастающих в лесных и парковых экосистемах Омской области

Кладония рогатая — Cladonia ceraspora

Таллом

Первичный таллом состоит из крупных разрозненных чешуек, с возрастом часто исчезает. Обладает палочковидными и шиловидными не разветвленными или слаборазветвленными подециями. Подеции до 8 см высотой и 1-1,5 мм толщиной, шиловидно заостренные или слегка расширенные в сцифы, часто изогнутые, слабокустистые или простые, беловато-серые или серо-коричневые, покрытые чешуйками

Местообитания

На деревьях на уровне почвы и замшелых скалах.

Кладония тёмно-зелёная - Cladonia chlorophaea

Таллом

Первичное слоевище представлено чешуйками различной величины, сверху зеленовато-сероватых, снизу белых, иногда с единичными зернистыми соредиями.

Подеции 0,5 – 3 см высотой, серовато-зеленоватые со сцифами правильной формы.

Апотеции коричневые, располагаются по краям сциф.

Местообитание

На почве, на основаниях деревьев с грубой корой (дуб, береза). Редкий, как и все кладонии, для городских территорий вид.

Гипогимния вздутая - Hypogymnia physodes (L.)

Таллом

Таллом листоватый, очень разнообразный по форме (розетковидный, полурозетковидный или неопределенной формы), с тесно сближенными или налегающими друг на друга лопастями 1-5 см длиной и 1-6 мм шириной, слегка выпуклыми, разветвленными, слегка расширенными, вздутыми, внутри полыми. По краю лопастей очень часто расположены белые мучнисто-зернистые соредии. Сверху таллом серовато-зеленоватый, желтовато-серовато-зеленоватый или голубовато-зеленовато-серый, гладкий или морщинисто-складчатый, снизу черный или темно-коричневый, морщинистый, без отверстий.

Местообитания

Преимущественно на стволах и ветвях хвойных и лиственных пород, реже на других субстратах.

Ксантория постенная, или настенная, или стенная золотнянка – Xanthoria parietina

Таллом

Таллом свыше 3 см в диаметре, в виде правильных оранжево-желтых розеток, состоящих из крупных, широких, округлых по краю лопастей. На концах лопасти выемчато-изрезанные.

Местообитания

Эпифит, обитающий на коре деревьев, растет также на обработанной древесине, особенно часто на заборах и стенах построек.

Пармелиопсис темный — Parmeliopsis hyperopta

Таллом

Таллом в виде

розеток неправильной формы, до 7 см в диаметре, состоит из тонкокожистых,

извилистых, рассеченных по краю лопастей. Верхняя сторона беловато-серая,

иногда с коричневатым оттенком, покрыта разбросанными полушаровидными

беловатыми соралями, часто сливающимися в центре таллома в сплошную

соредиозную массу; нижняя — темно-коричневая с густыми короткими черными

ризоидами.

Местообитания

На стволах и пнях хвойных и лиственных пород (особенно часто на сосне и березе), на веточках кустарников и кустарничков, на обработанной и гниющей древесине, реже на каменистом субстрате.

Пармелия блуждающая – Parmelia vagans Nуl.

(= Parmelia stenophylla, = Xanthaparmelia camschadalis)

Таллом

Таллом листоватый

или полукустистый, не прикрепленный к субстрату. Лопасти 2-4 мм шириной,

раздельные, ветвистые, приподнимающиеся над субстратом, часто заворачивающиеся

в трубочку. Верхняя сторона таллома желтовато- или

серовато-зеленоватая, гладкая, без соредии и изидии, слегка

блестящая; нижняя — темно-коричневая, с остатками ризин или совсем без них.

Местообитания

На деревьях близ почвы в равнинных и горных степях.

Рамалина мучнистая — Ramalina farinacea

Таллом

Таллом в виде прямостоячих или повисающих кустиков, серовато- или коричнево-зеленый, 5 — 6 см длиной, мягкий. Лопасти плоские, к концам немного утончаются.

Местообитания

На коре деревьев и обработанной древесине.

Уснея хохлатая — Usnea comosa (Ach.) Rohl. (= Уснея почти цветущая — Usnea subfloridiana, = Usnea subcomosa, = Usnea similis)

Таллом

Таллом прямостоячий, 5-7, редко до 12 см длиной, сильноразветвленный, серовато- или желтовато-зеленый, у основания- черноватый. Главные веточки на поверхности несут сосочки..

Местообитания

На коре деревьев, особенно на ветвях елей и стволах старых берез.

Фисция щетинистая — Physcia hispida

Таллом

Таллом в виде небольших. 1-2 см в диаметре, мелколопастных розеток, которые часто сливаются в более крупные талломы. Лопасти узкие, мелкие, короткие, 3-4 мм длиной и 0,5 мм шириной, на концах со шлемовидными расширениями до 1,5 мм шириной, под которыми располагаются соредии; обычно эти концы приподнимаются. По краям лопастей развиваются длинные (до 1 мм), беловатые или коричневатые реснички. Верхняя сторона таллома пепельно-серая, коричневато- или зеленовато-серая; нижняя — почти белая, без ризоидов.

Местообитания

На коре деревьев, особенно лиственных, реже на обработанной древесине.

Эверния мезоморфная, или среднеморфная — Evernia mesomorpha (Flot.) Nyl. (= Evernia thamnodes, = Letharia mesomorpha, = Letharia thamnodes

Таллом

Таллом кустистый, прямостоячий или почти повисающий, более грубый, чем у предыдущего вида, зеленовато-серый. Лопасти на поперечном разрезе округло-угловатые и лишь в местах ветвлений уплощенные.

Местообитания

На коре деревьев, обработанной древесине, изредка на мшистой почве.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.