КГУ «Щербиновская основная школа отдела образования акимата района Беимбета Майлина»

Новые аспекты законодательства в сфере защиты детей в практике развития альтернативных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( из опыта работы)

В мирное время мы имеем тысячи сирот – наши детские дома и

приюты переполнены. Это, к сожалению, общемировая тенденция и

вызов глобализации. Но мы должны противодействовать этой

тенденции. Наше государство и общество должны поощрять усыновление

сирот и строительство детских домов семейного типа.

Послание Президента Республики Казахстан –

Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана

«Стратегия 2050».

«Приоритетом государства в социальной политике должны быть мас-

штабные инвестиции в развитие человеческого капитала».

Послание Президента Республики Казахстан –

Лидера Нации Н. Назарбаева народу Казахстана. 30 ноября 20

Современные процессы трансформации казахстанского общества обу-

славливают противоречия социальной политики в отношении детства. Кон-

ституционные и иные законодательные гарантии по охране и защите прав

детей существенно контрастируют с их реальным обеспечением. Особенно

кризисной эта противоречивость проявляется в отношении детей, оказав-

шихся (в силу различных причин) сиротами и вынужденных содержаться в

интернатных учреждениях различного типа.

Казахстан позиционирует себя как социально развитое и правовое го-

сударство, которое еще в 1994 году присоединилось к Конвенции о правах

детей, и в течение 26 лет своей независимости провело огромную работу

по совершенствованию национального законодательства с точки зрения

обеспечения прав и интересов детей в соответствии с положениями Кон-

венции и, в частности, право ребенка жить и воспитываться в семье. Были

приняты Законы РК: «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О госу-

дарственной молодежной политике», «О социальной и медико-педагогиче-

ской коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»,

«О государственных пособиях семьям, имеющим детей», Закон «О специ-

альных социальных услугах» и др.

В 2006 году в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка был

создан Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки

Республики Казахстан, основной задачей которого является реализация

государственной политики по обеспечению охраны прав и законных инте-

ресов детей.

В 2007 году Правительством Казахстана была принята Программа

«Дети Казахстана», в которой отмечалась важность устройства воспитан-

ников детских домов в семьи или создание условий, приближенных к се-

мейным, как один из важных механизмов успешной социальной адаптации

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Однако, несмотря на всю проделанную работу, Казахстан все еще далек от возможности обеспечения всем детям их законного права жить и

воспитываться в семье, а неутешительная статистика говорит о том, что

ежегодно в республике выявляется около 8 тысяч детей, оставшихся без

попечения родителей, из них порядка 3 тысяч детей попадают в детские

дома. В последние годы особое беспокойство вызывает негативная тен-

денция последовательного (из года в год) возрастания численности детей,

переданных на полное государственное обеспечение. Если в 2012 году в

детские дома были определены 2231 ребенок, то уже в 2014 году – 2839

детей, в том числе 212 детей поступили в детские дома после отмены усы-

новления, опеки, попечительства и патроната.

По данным Комитета по охране прав детей МОН РК в республике на

начало 2015 г., насчитывалось 32 362 детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (далее – дети-сироты). Из них 21 350 детей воспиты-

ваются в семьях казахстанских граждан под опекой, попечительством и 1

820 - на патронатном воспитании, 9 192 детей воспитываются в 188 детских

домах. 7395 (80,4%) детей, находящихся в детских домах, составляют дети

в возрасте от 7 до 18 лет, соответственно лишь 19,6% детей (1797 человек)

– дети в возрасте до 6 лет.

На сегодняшний день система интернатных учреждений состоит из 58

детских домов и школ интернатов, 25 домов ребенка, 18 детских домов-

интернатов для умственно отсталых детей, 13 приютов, 28 домов юноше-

ства, 29 детских домов и деревень семейного типа и 17 частных детских

домов систем образования, здравоохранения и социального развития [1].

Казахстанская система государственной опеки детей-сирот все еще

работает по принципу «держать до совершеннолетия», не делая акцент

на качественной подготовке детей к законопослушной самостоятельной

жизни. А неэффективность качества воспитания и социализации решается

через постоянное «удлинение» предельных сроков пребывания детей-

сирот в интернатных учреждениях посредством открытия Домов юношества

и Домов молодежи, а значит увеличению стоимости их содержания.

В силу исторических условий (сиротство в результате социальных ка-

таклизмов, репрессий, войны), сложившихся традиций и определенной

инертности системы социальной защиты в Казахстане первое место

занимают именно детские учреждения интернатного типа. С развитием эко-

номики и правовых отношений общество в интересах ребенка и семьи

требует более широкого использования и других, альтернативных форм

опеки, способствующих полному развитию потенциала каждого ребенка.

В Кодексе РК «О браке (супружестве) и семье» даны понятия всем за-

конодательно существующим формам альтернативной опеки детей-сирот,

и детей, оставшихся без попечения родителей.

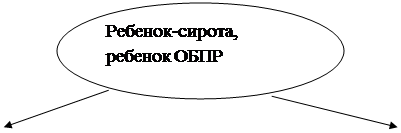

Институционная опека и попечительство Семейные формы опеки

Рис.1. Формы устройства детей-сирот, и детей,

оставшихся без попечения родителей

Усыновление (удочерение)– правовая форма передачи ребенка

(детей) на воспитание в семью на основании судебного решения, в ре-

зультате которой возникают права и обязанности по отношению к ребенку,

приравниваемые к правам и обязанностям родственников по происхожде-

нию. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей,

рождение которых зарегистрировано в законодательном порядке, и только

в их интересах с учетом возможностей обеспечения полноценного физи-

ческого, психического, духовного и нравственного развития. При этом учи-

тываются возраст, степень зрелости и согласие ребенка на усыновление.

Патронат – форма воспитания, при которой ребенок, оставшийся без

попечения родителей, передается на воспитание в семью граждан по до-

говору, заключаемому уполномоченным государственным органом и лицом

(патронатным воспитателем), выразившим желание взять ребенка на вос-

питание.

Опека и попечительство устанавливается над детьми-сиротами,

детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания,

воспитания и обучения, а также для защиты их имущественных и личных

неимущественных прав и интересов. Опека или попечительство родных

братьев и сестер, воспитывавшихся в одной семье, разными лицами не

допускается, за исключением случаев, когда данные обстоятельства отве-

чают интересам детей. Опека оформляется на детей, не достигших 14 лет,

попечительство, на детей в возрасте 14-18 лет.

Институционализированная опека– государственная форма вос-

питания и содержания детей-сирот, неусыновленных/неудочеренных и не

взятых под опеку родственниками детей в специализированных учрежде

ниях для детей. В учреждениях создаются условия, приближенные к се-

мейным. Ребенок имеет право на содержание, воспитание, образование,

всестороннее развитие, уважение его чести и достоинства, обеспечение

своих интересов, сохранение родного языка, культуры, национальных обы-

чаев и традиций.

В Законе РК «О правах ребенка» в ст. 30, гл. 5. прописаны типы органи-

заций, осуществляющих функции по защите прав ребенка:

• Дома ребенка для детей от рождения до 3-х лет;

• Интернатные организации для детей-сирот и детей ОБПР;

• Дома интернаты для умственно-отсталых детей;

• Детские деревни семейного типа;

• Дома юношества.

• ЦАНы;

• Приюты для несовершеннолетних детей.

В Инструкции ООН по альтернативному уходу за детьми прописано,

что каждый ребенок должен жить в окружении, обеспечивающему ему

поддержку, защиту и уход и содействующему полному раскрытию его спо-

собностей. В тех случаях, когда семья не в состоянии, даже при соответ-

ствующей поддержке, обеспечить необходимый уход за ребенком, либо

оставляет/отказывается от него, государство берет на себя ответствен-

ность за защиту ребенка и обеспечивает ему альтернативный уход.

В Инструкции ООН альтернативный уход имеет следующие формы (см.

схему на рис.2).

В национальном законодательстве понятие «неформальная опека» от-

сутствует.

Политика государства направлена на семейное воспитание, преимуще-

ственное право на воспитание своего ребенка имеют родители. Если роди-

тели отказываются от ребенка, или лишаются прав на его воспитание, то

государство берет на себя ответственность за ребенка и в первую очередь

местные исполнительные органы в лице уполномоченных органов должны

принять меры по определению ребенка в семью (усыновление, опека, па-

тронат), и только при отсутствии такой возможности, ребенка определяют

в организации для детей-сирот. При выборе кандидата, под опеку которого

будет передан ребенок, учитываются брачный статус и его материальное

положение.

Усыновление допускается в отношении официально зарегистриро-

ванных несовершеннолетних детей. Если у ребенка нет официального

документа, подтверждающего его рождение, то усыновление возможно

после процедур, связанных с регистрацией ребенка.

Не допускается усыновление, опека братьев и сестер разными ли-

цами, кроме случаев, если дети не знают друг друга или это отвечает

интересам ребенка.

В интересах ребенка при устройстве детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, в семью, могут быть учтены его националь-

ность, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык,

возможность обеспечения преемственности в воспитании и обучении.

Однополым семьям не позволяют брать детей на усыновление, опеку, патронат.

Законодательные меры по профилактике социального сиротства.

В национальном законодательстве прописаны действия по предотвра-

щению случаев разлучения ребенка с семьей.

Закон РК «О правах ребенка» от 8 августа 2002 года No 345

В Законе прописано, что каждый ребенок имеет право жить и воспиты

ваться в семье (ст. 21). Ребенок имеет право на совместное проживание

со своими родителями и запрещается разлучать его с ними против воли

ребенка, за исключением случаев, когда это необходимо с целью защиты

ребенка (ст. 25).

Закон РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»

В соответствии с данным Законом, семьям, имеющим детей, выплачи-

ваются: единовременное государственное пособие в связи с рождением

ребенка (независимо от доходов семьи); пособие по уходу за ребенком по

достижению им возраста одного года (независимо от дохода семьи) в раз-

мерах, дифференцированных в зависимости от количества детей в семье;

пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей со среднедушевы

ми доходами ниже стоимости продовольственной корзины.

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода

тельные акты Республики Казахстан по вопросам социальной поддерж

ки отдельных категорий граждан», 2010 год .

Введен новый вид социальных выплат – пособие родителям, опекунам,

воспитывающим ребенка-инвалида, в размере одной минимальной зара

ботной платы.

Постановление Правительства РК от 6 августа 2010 года No 806.

Об одобрении проекта Основного плана операций Правительства РК и

Детского Фонда ООН на 2010-2015 годы.

Мероприятия в рамках данного сотрудничества также направлены на

профилактику социального сиротства.

На сегодняшний день, исследование психологов показывает, что дети из детских домов отличаются от детей, растущих в семьях, по физическому и психическому развитию. Развитие детей-сирот, в условиях детского дома имеют ряд негативных особенностей, которые накладывают отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка. При этом многие педагоги, которые работают в детских домах, совершенно не знают психологических особенностей этих детей. Соответственно, при развитие и воспитание детей-сирот, составляют коррекционно- развивающую программу с завышенными требованиями к данной категории детей. Все это впоследствии сказывается на развитие ребенка, на его адаптацию в социуме. В своей работе я бы хотела рассмотреть особенности психологического развития дошкольного возраста, младшего школьного возраста и подросткового возраста; выявить общие проблемы их развития.

Дошкольный возраст.

Дети-сироты дошкольного возраста, как правило, попадают в детский дом из семей, где родители лишены родительских прав, либо из домов малютки. Дошкольный возраст, это время когда ребенок стремится к самостоятельности; ребенок впервые начинает устанавливать отношения с миром взрослых людей, проходит первичную социализацию. Социальной ситуацией на данном этапе является «ребенок – общественный взрослый». Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. В игре формируется характер ребенка; происходит изменения в познавательной деятельности ребенка. Игровое действие порождает процесс воображения, таким образом, ребенок принимает на себя роль взрослого, создает игровую ситуацию. Ребенок получает развитие наглядно-образное мышление. Дети, воспитывающие в условиях детского дома, не владеют игровой деятельностью; с интересом следуют за игровыми действиями воспитателя, выполняют его указания, охотно принимают все предложения, но включиться в игру, быть ее равноправным участником не могут. В то же время ребята активно интересуются предметами и игрушками, задействованными в игре. Новые предметы не побуждают детей к совместной игре. Завладев ими, дети пытаются их спрятать или просто держат в руках. Игровые действия детей осуществляются чаще всего под его руководством взрослого. Важно уделять огромное внимание развитию игровой деятельности ребенка, вырабатывать умение самостоятельной игре. Через игру ребенок получает свой первый опыт взаимодействия с окружающими. На стадии дошкольного возраста у детей начинает формироваться этические инстанции и моральные чувства. Но у ребят из детских домов, как правило, эти качества остаются не сформированными в силу того, что дети проживают в неблагополучных семьях, либо в закрытом учреждение. Общение дошкольника со взрослым также отмечается своеобразием. Воспитанники детского дома общаются со взрослыми не так, как дети из семьи. Прежде всего они проявляют большой интерес ко взрослому; часто обращаются к воспитателю, стремятся любым путем завладеть его вниманием. Все это говорит о том, что дети явно испытывают потребность во внимание взрослого. И что, интересно у ребенка из семьи в общение со взрослым есть главный мотив общения, познавательный мотив, тогда как у детей-сирот доминирующем мотивом общения является потребность во внимание и доброжелательности. Вопрос воспитателя, что больше ребенок хочет делать – читать, играть или беседовать, - обычно вызывает недоумение: дети смущаются, молчат, пожимают плечами или отвечают «не знают». Для большинства детей выбор предпочитаемой ситуации общения оказывается трудной задачей. Наименее доступна и привлекательна для детей внеситуативно-личностная беседа. Эта форма общения мало знакома воспитанникам детского дома. Вопросы типа «Кто тебе больше нравится?», «Что ты больше всего любишь?», смущает детей, они отводят глаза, опускают голову, отходят от экспериментатора. Для детей гораздо важнее любых разговоров с воспитателем непосредственный физический контакт с ним. Ведь, для ребенка детский дом является семьей, домом, а воспитатель «мамой», поэтому педагогам важно составлять свою педагогическую деятельность с учетом всех особенностей. Известно, что недостаток общения со взрослыми приводит к обеднению отношений между сверстниками. Уровень развития общения ребенка со взрослым во многом определяет характер его контактов со сверстниками. только взрослый может научить детей умению видеть субъективные качества другого ребенка, способствовать углублению детских контактов. По мнению ряда исследователей, испытывая дефицит общения со взрослым, воспитанники детских домов спонтанно вступают в контакт с посторонними «чужими» людьми, отдавая предпочтения непосредственному физическому контакту с ними. И.В.Дубровина и А.Г.Рузская считают это своеобразной формой ситуативно-личностного общения, в которой средства общения не соответствуют мотивам и потребностям. Контакты со взрослыми и со сверстниками в детском доме у детей-сирот дошкольного возраста выражены гораздо слабее, чем у детей из семьи, они однообразны, малоэмоциональны и сводятся к простым обращениям и просьбам. В основе отставания лежит отсутствие эмпатии, т.е. сочувствия, сопереживания, умения и потребность разделить свои чувства, переживания с другим человеком. Перечисленные особенности общения лишают детей: во-первых, важного для психологического благополучия переживания своей значимости и ценности, уверенности в себе, лежащих в основе формирования полноценной личности; во-вторых, переживания ценности другого человека, глубокой привязанности к людям. Дети-сироты с дошкольного возраста не чувствуют привязанности к сверстникам, к взрослым. Таким образом, у детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях детского дома, недостаточно сформирована игровая деятельность, детям не хватает личного внимания и любви со стороны окружающих их людей.

Младший школьный возраст

Дети, воспитывающиеся в детских домах, вынуждены адаптироваться к большому числу сверстников. Социально – психологические условия способствуют росту у детей эмоционального напряжения, тревожности, усиливают агрессию. Особая психологическая проблема – отсутствие свободного помещения, в котором ребенок мог бы побыть один, отдохнуть от взрослых и других детей.

Незнание самого себя как личности, отсутствие познавательной структуры отношений «дом-родители-ребенок» приводит к слабой, незрелой ориентации в самостоятельной жизни, к неправильным реакциям и непродуманным поступкам. Притязания ребенка реализуются в собственной среде через физическую силу, агрессию, а порой – и асоциальные формы поведения (эмоциональные срывы, ощущение гнетущего напряжения, тревожности, отчаяния, гнев).

Приход ребенка в школу связан с перестройкой всей системы отношений ребенка с действительностью, изменяется ход его жизни и деятельности. Но для детей из детского дома не только новое посещение школы, а также переход из одного закрытого учреждения в другое. Эти изменения в жизни ребенка обуславливают серьезные перестройки в системе его отношений со взрослыми и сверстниками. Новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка. Новое положение в обществе состоит в том, что ребенка во-первых, появляется обязанности перед школой; во-вторых, ребенок должен адаптироваться в новом «доме», в новой «семье» и на сколько успешно пройдет адаптация в детском доме, а затем и в школе во многом зависит от педагогического состава детского дома. Ведущей деятельностью младшего школьника является учебная деятельность. У младших школьников из детских домов, как правило, не сформирован мотив к учебной деятельности, недостаточно развита способность планомерно, исследовать предметы, явления, выделять их свойства. Дефект восприятия может иметь последствия не только для обучения в школе, но и для общего психического развития ребенка. Главное в учебной деятельности – умение при выполнении задания ориентироваться на определенный общий способ действия. У воспитанников детского дома, как правило, такое умение не сформировано. У них недостаточно развито наглядно-образное мышление и логические операции обратимости. Доминирующими оказываются классификационные формы мышления. Как и у дошкольников у ребят недостаточно развиты воображение и образное мышление. Воспитанники детского дома не так успешны в решение конфликтов в общение с взрослыми и со сверстниками, чем учащиеся обычной школы. Дети-сироты более агрессивны, чаще стремятся обвинить окружающих, не умеют и не желают признавать свою вину, т.е. по существу доминирование защитных форм поведения в конфликтных ситуациях и неспособность конструктивно решать конфликт. В младших классах воспитанники делают все возможное, чтобы обратить на себя внимание. Поверхностное наблюдение позволяет предположить неудовлетворенность потребности в общение со взрослыми у этих детей, что приводит к определенным отклонениям в поведении. Исследование, проведенное Р.Бернсом по Карте Стотта, подтверждает сказанное выше. Карта Стотта, заполняется учителем, воспитателем, позволяет на основании описания и оценки многочисленных «отрезков поведения» определить степень дезадаптации ребенка и выделить те симптомокомплексы, которые доминируют в общей картине дезадаптации. Для младших школьников, воспитывающихся в детском доме, в качестве ведущих выступают два симтпомокомплекса – «тревога по отношению к взрослым» и «враждебность по отношению к взрослым». Первый, отражающий беспокойство, неуверенность ребенка в том, интересуется ли им воспитатель, принимает ли его, любит ли его. Второй симптомокомплекс показывает различные формы неприятия ребенком взрослого и может быть началом враждебности, депрессии, агрессивности, асоциального поведения – «исключительно нетерпелив, кроме тех случаев, когда находится в отличном настроение; иногда стремится, а иногда избегает здороваться с воспитателем». Подобные трудности в общении с взрослыми могут быть связаны с тем, что ребенок в детском доме с раннего возраста сталкивается с большим количеством людей, в результате чего у него не формируются устойчивые эмоциональные связи, развивается эгоцентризм и незаинтересованность в социальных отношениях. Гипертрофированная потребность в общении с взрослым и полная ее неудовлетворенность приводят к тому, что на фоне выраженного стремления к общению с воспитателем младшие школьники - сироты проявляют агрессивность по отношению к взрослому. Потребность в доброжелательном отношении взрослого сочетается с глубокой фрустрацией в интимно-личностном общении с ним. Таким образом, можно выделить два момента в общение воспитанников детского дома с взрослыми: с одной стороны, напряженность данной потребности, а с другой – примитивность и неразвитость форм общения. Мотивационные предпочтения определяются особенностями общения со взрослыми, важным для них является ласка, похвала, одобрение учителем или воспитателем. На низком уровне у ребят развиты навыки общения со сверстниками. Как правило, младшие школьники из детских домов нуждается в специальных - коррекционных учреждениях.

Подростковый возраст.

Подростковый возраст относится к числу переходных и критических периодов онтогенеза. Этот особый статус возраста связан с изменением социальной ситуации развития подростков, в их стремление приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на нормы и ценности этого мира. Подросток, воспитывающийся в условиях детского дома, сложнее проходит (переживает) данный этап. Его начинает смущать, что он из детского дома, он старается отделиться от группы детей, в кино или в магазин, ходят по одному или 2-3 подростка. Как можно реже начинает упоминать, что он из детского дома. Все это сказывается на общем развитие ребенка. Главной задачей для педагогов детского дома в данный период является понимание подростков, дать им возможность раскрыться, направить их в нужное русло, не дать им уйти в никуда. А самое главное уважение к ребенку как к личности. В подростковом возрасте особенности психического развития воспитанников детских домов проявляются в первую очередь в системе их взаимоотношений с окружающими людьми, которые связаны с устойчивыми и определенными свойствами личности таких детей. К 10 – 11 годам у подростков устанавливается отношение к взрослым и сверстникам, основанное на их практической полезности для ребенка, формируются «способность не углубляться в привязанности», поверхностные чувства, иждивенчество, осложнения в становление самосознания и другое. В общение таких детей присутствует назойливость и потребность в любви и внимание. Проявление чувств характеризуется, с одной стороны, бедностью, с другой – острой аффективной окрашенностью. Им свойственны взрывы эмоций – бурная радость, гнев, отсутствие глубоких, устойчивых чувств. У детей – сирот, как правило, не развиты высшие чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями. Наличие потребности у детей – сирот во внимание, любви со стороны взрослого, свидетельствуют о том, дети охотно идут на контакт с окружающими его людьми. Общение воспитанников детского дома друг с другом имеет свои особенности. У детей – сирот, в общение преобладает местоимение «мы», это особое психологическое образование, весь мир они делят на «своих» и «чужих». В детских домах ребенок постоянно общается с одной и той же группой сверстников, причем сам он не может предпочесть ей какую- либо другую группу. Принадлежность к определенной группе сверстников становится как бы безусловной, это ведет к тому, что отношения между сверстниками складываются не как приятельские, дружеские, а по типу родственных. Такую безусловность в общение со сверстниками в детском доме, можно рассматривать как положительный фактор, способствующий эмоциональной стабильности, защищенности; с другой стороны – подобные контакты не способствуют развитию навыков общения со сверстниками. Ребенок, воспитывающийся в детском доме, вынужден адаптироваться ко всем детям, проживающих в детском доме. Его контакты с ними поверхностны, нервозны и поспешны: он одновременно требует к себе внимания и отторгает его, переходя на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не умеет отвечать на нее нужным образом. Неправильно формирующий опыт общения приводит к отрицательным последствиям. Таким образом, подростковый возраст – это сложный период для детей. Важно педагогам помочь детям пройти этот возраст. У детей – сирот трудности общения со сверстниками обусловлены низким уровнем коммуникативных навыков, неадекватностью эмоциональных реакций, ситуативностью поведения, неспособностью к конструктивному решению проблемы.

В целом главное в работе педагогов детских домов заключается в том, что бы ребенок-сирота был окружен любовью и вниманием со стороны взрослых. И только после того, когда ребенок почувствует, что он кому-то нужен, что кто-то о нем беспокоится и заботится, только после этого можно начинать проводить коррекционно - развивающуюся работу.

Воспитанники детских домов психологически отчуждены от людей, предпочитают полагаться только на себя (не имея навыков самостоятельности), утверждаясь всеми доступными средствами: нарушают морально-нравственные нормы, склонны к демонстрации превосходства над другими , лгут, ленятся и т.п. Все это приводит к нарушению нравственного развития. У детей, живущих на полном государственном обеспечении, появляется иждивенческая позиция «нам должны», «дайте»), отсутствуют бережливость и ответственность. Уже в доме ребенка такие дети недоверчивы и вялы, не привязываются к взрослым. Они замкнуты и печальны, нелюбознательны, у них плохо развита речь, отсутствует всякая самостоятельность. В подростковом возрасте указанные причины вызывают определенные трудности в самоутверждении подростка в среде сверстников, в развитии его собственного «Я». Они не подготовлены к самостоятельной жизни, не в состоянии планировать свое будущее, живут только одним днем, болезненно переживают свою ненужность.

Таким образом, психологические особенности воспитанников детских домов выражаются: в нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, целеустремленности, недостаточном развитии самостоятельности («силы личности»), неспособности выстроить продуктивные взаимоотношения с окружающими, вплоть до полного отсутствия желания сотрудничать.

Можно выделить основные проблемы, которые возникают в детских домах у детей-сирот, такие как: формирование феномена “мы” в условиях детского дома; отсутствие свободного помещения, в котором ребенок мог бы отдохнуть от других детей; неумение самостоятельно планировать и контролировать свои действия; отсутствие выбора; иждивенческая позиция (“нам должны”, “дайте”), отсутствуют бережливость и ответственность; склонность к правонарушению; проблема нарушений в общении (неумение воспитателя общаться с детьми, невозможность для воспитателя уделять каждому ребенку достаточно внимания, передача ребенка из одного учреждения в другое на основании каких-либо формальных причин, что не способствует развитию прочных эмоциональных связей у детей, не формирует “чувство дома”, замкнутость в рамках одного учреждения и одной группы); проблема трудоустройства (трудовое воспитание ограничивается навыками самообслуживания, не способность и не знание куда обратиться и как себя вести в поисках новой работы).

Исследования, проведённые во многих странах мира, свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребёнка идёт по особому пути и у него формируются специфические черты характера, поведения, личности, про которые часто нельзя сказать, лучше они или хуже, чем у обычного ребёнка, они просто другие - с иным складом личности, сознания и самосознания. Таким детям обязательно требуется помощь педагогов и психологов.

Воспитание в условиях детского дома формирует особый социально- психологический тип личности, которая несёт на себе этот особенный своеобразный отпечаток всю последующую жизнь. И очень важно, смогли ли окружающие, воспитывающие сироту люди, помочь ему осознанно встать на свой жизненный путь.

В нашей школе обучается 25 учащихся из них под опекой -1 ученица 8 класса, Скутельник Ирадель, которая живет в семье 11 лет.

На патронатном воспитании находятся 6 детей : Бондарь В.В. – Толманова Елизавета, 13 лет, Климчик Т.С.-Проскурякова Доминика,10 лет,

Тажибаева О.М.-Шумилова Руслана,11 лет, Шумилова Алена,9 лет,

Хасенова Ж.Б.-Макумов Ринат,9лет, Макумова Даяна,8 лет.

Прежде чем взять детей из детского дома на патронатное воспитание были проведены индивидуальные беседы- консультации, претенденты на роль патронатных воспитателей прошли отбор, из 8 человек осталось 5 , которые соответствовали предъявляемым требованиям.

Будущие патронатные воспитатели посетили и закончили курс «Школа приемных родителей», который организовал детский дом г. Рудного при поддержке департамента образования Костанайской области- это Бондарь В.В., Климчик Т.С., Хасенова Ж.Б.

Дети взятые на патронатное воспитание постоянно находятся на наблюдении, с ними ведется групповая и индивидуальная работа.Каждый ребенок имеет свои психологические особенности, но основные проблемы с которыми столкнулись мы :

1. Иждивенческая позиция «нам должны», «дайте», отсутствуют бережливость и ответственность.

2. Гипертрофированная потребность в общении с взрослым: с одной стороны, напряженность данной потребности, а с другой – примитивность и неразвитость форм общения. Мотивационные предпочтения определяются особенностями общения со взрослыми, важным для них является ласка, похвала, одобрение учителем или воспитателем. На низком уровне у ребят развиты навыки общения со сверстниками. Как правило, младшие школьники из детских домов нуждается в специальных - коррекционных учреждениях. 3воспитанника детского дома имеют справки ПМПК, нуждаются в коррекционной работе с ними.

3. К 10 – 11 годам у подростков устанавливается отношение к взрослым и сверстникам, основанное на их практической полезности для ребенка, формируются «способность не углубляться в привязанности», поверхностные чувства, иждивенчество, осложнения в становление самосознания и другое. В общение таких детей присутствует назойливость и потребность в любви и внимание. Проявление чувств характеризуется, с одной стороны, бедностью, с другой – острой аффективной окрашенностью. Им свойственны взрывы эмоций – бурная радость, гнев, отсутствие глубоких, устойчивых чувств. У детей – сирот, как правило, не развиты высшие чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями.

С этими проблемами столкнулись воспитатели , поэтому им тоже необходима психологическая помощь и внимание, ведутся групповые и индивидуальные консультации и беседы по оказанию помощи при воспитании патронатных детей. 4 детей из детского дома прошли адаптацию в семьях, в каждой семье это происходило по разному, но сейчас дети и их патронатные воспитатели чувствуют себя комфортно вовзаимоотношениях.

Литература.

1. Концепция к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении из-

менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-

захстан по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей», - Комитет по охране прав детей МОН РК, 2015 г.

2. Закон РК «О правах ребенка», Кодекс «О браке (супружестве) и се-

мье».

3. Правила организации деятельности Дома ребенка, No 228, от 6 июня

2000 г.

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012

года No 382 «Об утверждении Правил осуществления функций государства

по опеке и попечительству»; Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье»

ст. 85, 86, 91, 92, 122, 135.

5. Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», п.6 ст. 77.

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012

года No 381 «Об утверждении Правил осуществления выплаты и размера

денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей), передан-

ного патронатным воспитателям».

7. Инновационные модели семейных форм устройства детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей: Сборник / Под общ. ред. Н.П.

Ивановой. – М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2007.

8. Состояние и проблемы семейного устройства в Казахстане:опыт приемных и гостевых семей. Методическое пособие, Алматы,2015

9. Психическое развитие воспитанников детского дома (текст) / под ред. И.В.Дубровиной – М.: педагогика, 1990. – 264

10. Прихожан, Н.Н. Толстых. Психология сиротства. ( текст). Изд.3-е. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с.: ил.

11.Социализация личности и образования: от теории к практике. – Н.Тагил: НТФ ИРРО,2002. – 47 с.

12.В.Б. Шапарь. Новейший психологический словарь (текст); под общей ред. В.Б.Шапаря. – Изд.3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 806 с.

13.Л.М. Шипицына. Психология детей-сирот (текст); Изд-во СПб. Ун-та, 2005. – 628 с.

14.Д.Б. Эльконин. Детская психология: Учебное пособие / Ред. – сост. Д.Б. Эльконин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 384 с.

Приложение

Патронат

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.