Бортничество

Пчёл на Руси почитали всегда. Об этом свидетельствует множество пословиц, поговорок: «Пчела – божья угодница, доставляет воск на свечи», «Для хорошего пчеловода нет плохого года», «Пчёл разорить – что человека убить».

Испокон веков Русь славилась своим мёдом. Этот продукт в древние времена имел гораздо большее значение, чем сейчас. Сладко поесть хотелось всем – и крестьянам, и боярам, и князьям. Рыбу ценных пород с промыслов обозами доставляли в столицу в бочках залитую мёдом – так она не портилась и приобретала изумительный вкус. Медом лечились, из него делали хмельную медовуху и тогдашние лакомства. В «Троицком обиходнике» мёд упоминается в качестве сладкой приправы к блинам и каше. Упоминают «мёд» различных видов: «белый», «обарный», «пресный», «сыченый», а также «сыту».

Бортничество – это что такое?

Этим словом обозначается сбор в лесах дикого меда. Борть - это древесное дупло , где устроили улей пчелы. Дупло могло быть естественным либо его выдалбливали самостоятельно. Люди, занимающиеся бортничеством, именуются бортниками.

На Руси бортничество являлось наиболее важной отраслью хозяйства как минимум с XIII века. В самых различных письменных источниках встречаются термины, связанные с этим промыслом: «борть», «земля бортная», «бортные ухожаи», «леса бортные», «пни дубовые бортные», «борти дубовые», «бортища», вотчина «бортная», «стан бортной», деревня и сёла «бортные», – «бортники», «старосты бортные», глагол «бортничать»; упоминаются мёд, пчёлы, «медовары». Все эти и другие подобные свидетельства существования бортничества указывают на большую распространённость этого промысла во второй половине XIII-XV в. на Руси (включая Новгородскую и Псковскую земли). Пчелиный промысел был, по существу, охотой за мёдом. Бортничество давало мёд, который заменял в те времена сахар.

Новгородцы не знали сахара, поэтому мёд был очень ценен, хотя пасек и не заводили: бортники собирали мёд у диких предков современных пчёл, роившихся в дуплах лесных деревьев.

Как на Руси назывался сбор дикого мёда?

Поначалу бортничество было примитивным – крестьянин отыскивал в лесу дуплистые деревья, населенные пчелами. Человек, нашедший такое дерево, ставил на нем свой особый знак принадлежности – знамя, и дерево отныне считалось уже его собственностью.

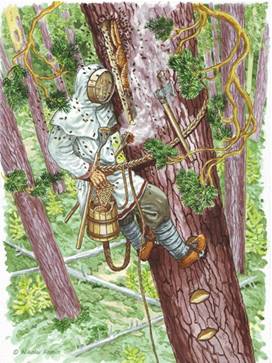

Осенью, в период сбора меда (так

называемый медолаз), владелец бортей отправлялся в лес за медом. Чтобы

взбираться на деревья за медом, для выдалбливания бортей и для устройства

искусственных бортей пользовались специальными приспособлениями. Археологи

находят во время раскопок предметы, известные как древолазные шипы (на

Неревском раскопе были найдены детали приспособления в виде крюков для подъёма

на деревья за мёдом). Они представляют собой небольшие скобы длиной 3-6

сантиметров, с припаянным острием пирамидальной формы. Эти предметы

прикреплялись ремнями к лаптям, чтобы легче было взобраться на дерево.

Осенью, в период сбора меда (так

называемый медолаз), владелец бортей отправлялся в лес за медом. Чтобы

взбираться на деревья за медом, для выдалбливания бортей и для устройства

искусственных бортей пользовались специальными приспособлениями. Археологи

находят во время раскопок предметы, известные как древолазные шипы (на

Неревском раскопе были найдены детали приспособления в виде крюков для подъёма

на деревья за мёдом). Они представляют собой небольшие скобы длиной 3-6

сантиметров, с припаянным острием пирамидальной формы. Эти предметы

прикреплялись ремнями к лаптям, чтобы легче было взобраться на дерево.

Мед вынимали из бортей с помощью специальных орудий, так называемых медорезок. Это маленькие, трапециевидной формы железные лопаточки с коленчатой рукояткой, вставляемой в деревянную рукоятку. Вырезанные соты с медом складывались в деревянное ведерко, привязанное к поясу бортника. Собранный мед хранился в деревянных ведрах, колодах, лукнах (кадочках), глиняных кувшинах и горшках, а большие запасы – в бочках. Бортники, забираясь на деревья (иногда на 5-метровую высоту).

О том, что борти могли находиться высоко и за мёдом приходилось «лести на древо в высоту», говорится в «Повести о Петре и Февронии». «Аще ли кто урвется, сеи живота гонзнет», – подчёркивает эта повесть опасность бортного промысла.

Дома они вручную добывали из них мёд. Выгребали они первоначально все соты из дула подчистую. Но затем пришло понимание, что тем самым оставляют пчелиную семью на зиму без пропитания, обрекая её на голодную смерть. И не из жалости, а по чистому расчёту стали оставлять часть сотов для зимовки пчелиной семье. В результате, численность мест сбора мёда не уменьшалась, к явной выгоде бортников.

Как называют сборщика дикого мёда?

Позднее

бортники стали изготовлять искусственные борти. Для этого выбирали деревья

диаметром более полуметра. Из деревьев предпочитали сосны, липы, дубы, так как

в них охотнее селились пчелы. Дупло выдалбливалось на высоте 6 и более метров

от земли. Сначала продалбливали отверстие прямоугольной формы длиной около 60

сантиметров, а затем уже углубляли и расширяли борть внутри. Для влета и вылета

пчел в борти делались небольшие сквозные отверстия.

В дальнейшем бортники стали устраивать

ульи-колоды в лесу на деревьях. В Новгородской земле вместо колод изготовлялись

специальные лубяные кузовы, которые подвешивали на деревьях. В духовной грамоте 1392-1427 гг. П. Строева вместо

«бортей» или бортных деревьев упомянуты «трое пчел» (три улья пчел?). «Да в том

же ухожае борти ему собе и иные делать и кузовы ставити», – читаем в писцовой

книге Водской пятины. По определению В.И. Даля, «кузов» – это «плетёный либо

гнутый, лубочный улей, вешаемый вместо борта на деревья». Впрочем, новгородские

писцовые книги конца XV века знают и термин «улей» (пчёлы «улейные», мёд

«улейный»). «Множество... пчел во улии» упоминается в «житии» Андрея Юродивого.

Затем колоды стали ставить недалеко от жилья, чтобы легче было присматривать и ухаживать за пчелами, чтобы они находились под лучшей защитой от медведей и других вредителей пчел. Установка колод вблизи жилья являлась в известной мере переходом к пасечному пчеловодству.

В Новгородских землях приручение пчел и переход к искусственным ульям известны с ХV в. В источниках этого времени упоминаются уже и ульи: "а у пчел улей и их бортей из меду половъе..." "из меду улейного и из бортей половье".

Товар Божий….

Много меда и воска вывозилось из нашей страны за границу в обмен на золотые и серебряные изделия, шелковые ткани и виноградные вина. Значительная часть продуктов пчеловодства переправлялась на протяжении ряда столетий через Смоленск, Псков и Новгород. Особенно большую славу торговля русскими товарами принесла Великому Новгороду. Сюда по реке Волхов без конца тянулись караваны немецких, шведских, датских судов. В те времена продукты медоносной пчелы ценились наравне с дорогими мехами, золотыми изделиями, драгоценными камнями и были самыми ходовыми товарами при торговых обменах.

Воск относится к числу товаров, экспортировавшихся из Новгорода заграницу. Его начали вывозить еще в домонгольское время — корпорация купцов-вощников существовала в Новгороде, очевидно, уже в XII в.

Новгородские пятины поставляли воск и мёд на новгородский рынок (пятина - это один из пяти административных районов, на которые делилась Новгородская земля в конце 15 и начале 18 веков) и уже с Великого Новгорода ганзейскими и русскими купцами пчелиный воск и мёд вывозился на Запад.

Мед и воск были предметами и внутренней торговли. Огромные запасы меда и воска сосредоточивались в руках князей, монастырей и бояр. Так, в погребах князя Святослава в 1146 году хранилось 500 берковцев, то есть 5 тысяч пудов меда.

Чистый воск получали посредством перетапливания. Древнейшей формой очищенного и перетопленного воска был круг на вес («пуд вощаной»). Каждый «круг», поступавший в продажу, должен был иметь строго установленный вес. В 15 веке такой круг должен был весить около 160 кг. Быть определенного качества, что удостоверялось особой официальной печатью, при помощи которой на воске делали оттиск слова - "Товар Божий", то есть не фальшивый и изготовленный по божьей правде.

Он использовался для производства свечей – по сути единственного в то время средства освещения, спрос на которые в христианских странах был велик. Древнерусская толстая и длинная свеча с витым узором впервые найдена при раскопках в Новгороде. Воск, по-видимому, так же, как и в более позднее время, использовали для вощения ниток, приготовления пластырей и мазей; воск со смолой служил в качестве замазки для посуды и лодок. Воск в виде жёлтых кругов изображён на миниатюрах, «круги воску» упоминаются в письменных источниках. «Катание» свечей из воска изображено на одной из миниатюр «жития» Сергия Радонежского, иллюстрирующей текст о том, что Сергий кутью «варяше и свечи скаше».

Кроме того, воск широко применялся в ремесле, в частности в ювелирном деле (литье по восковой модели).

Законы о медовом промысле, развивавшиеся вместе с бытом народа, входят в Русскую Правду, составленную в Новгороде отчасти при Ярославе (1016–20), отчасти при его преемниках, и имевшую силу от XI до XV века.

В самой Новгородской земле бортничество было развито меньше, чем в Северо-Восточной Руси, поэтому Новгород, хотя и торговал своим воском, прежде всего играл роль транзитного центра в торговле воском, который ввозился из Северо-Восточной Руси.

Знаете ли вы?

Среди существующих сегодня почти 20 тыс. пчелиных видов, дикие лесные медоносные пчёлы занимают достаточно скромное место. Они становятся настолько редкими насекомыми, что даже занесены в Красную книгу.

Но бортевое пчеловодство постепенно вытеснилось пасечным. После изобретения рамочных ульев бортевое пчеловодство не смогло конкурировать с пасечным из-за трудоемкости изготовления бортей и меньшей продуктивности.

Мёд новгородский – самый полезный, потому что северный», – считают ценители.

Исследовательское задание:

Где сегодня практикуется данный промысел?

Литература:

1. Русская деревенская кухня «История добычи мёда на Руси»

2. Статья « Исторические зарисовки » Бортничество

3. Новгород и Ганза. История

4.Source: https://fermer.blog/bok/pchelovodstvo/produkty-pchelovodstva/med/7575-sbor-dikogo-mjoda-na-rusi.html

5. https://svetorusie.livejournal.com/330202.html

6. https://culture.wikireading.ru/13568

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.