Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 3"

Исследовательская работа

«Театральная жемчужина Астрахани»

Выполнила: Тимакова Екатерина Александровна,

ученицы 8 «В» класса

Руководитель: Кириченко Светлана Георгиевна,

учитель русского языка и литературы

Астрахань

2025

Оглавление

1. Введение………………………………………………….….…………….3-4

2. Рождение театра в Астрахани…………………………….…………….5-11

3. Театр Плотникова………………….………….......................................11-13

4. Спектакли политической направленности…………………………….13-17

5. Послевоенные годы………………………………………………………...18

6. Редкие профессии…………………………………………………........19-21

7. Уникальный случай…………………………………………………….21-22

8. Знаменитости…………………………………………………………...22-24

9. Любовь на сцене и в жизни: театральные семьи Астрахани………...24-26

10. Музей……………………………………………………………………….27

11. Определение популярности театра в наши дни……………………...28-33

12. Заключение……………………………………………………………..33-34

13. Литература……………………………………………………………........35

14. Приложение…………………………………………………………….36-40

Что

же такое театр? О, это истинный храм искусства!

Что

же такое театр? О, это истинный храм искусства!

Виссарион Белинский

1. Введение

Что это за странная и загадочная страна - театр? Что за искусство? Такое живое, такое подвижное, манящее праздником и тайной, человечное, близкое каждому, за столетия своей истории знавшее столько преданности, энтузиазма и труда своих создателей и творцов и столько любви и признательности зрителей? Театр - «волшебный край» …Так писал о русском театре А. С. Пушкин в I главе романа «Евгений Онегин». Как точно сказано великим поэтом! Действительно, разве это не чудо, не волшебство? И сейчас в театральных залах собираются десятки тысяч очень разных людей и, забыв про все на свете, затаив дыхание, сопереживают вместе с артистами, радуются вроде бы чужим жизням, судьбам, а то и украдкой смахнут слезу от сочувствия чьей-то беде, чьему-то горю… Театр – это зрелище, способное удивить самого искушенного современного зрителя.

Цель работы: исследование истории возникновения Астраханского драматического театра.

Задачи:

- изучить историю возникновения драматического театра;

- выяснить, кому театр обязан своим появлением;

- содействовать сохранению знаний по истории создания драматического театра г. Астрахани.

Объект исследования – Астраханский драматический театр

Предмет исследования - история Астраханского драмтеатра.

Методы исследования:

- анкетирование учащихся МБОУ г. Астрахани «ООШ № 3»;

- изучение литературы, материалов музея театра и краеведческого музея, фотодокументов, архивных материалов, Интернет-ресурсов;

- анализ полученных данных и их обобщение;

- оформление результатов исследования в форме видеороликов, презентаций, квест-игр для классных, школьных, городских мероприятий.

Гипотеза: история возникновения Астраханского драматического театра уникальна, люди, причастные к его рождению, являются незаурядными личностями.

Актуальность исследования: необходимо поддерживать интерес подростков к собственной истории и культуре.

Новизна исследования: результаты данной исследовательской работы будут оформлены в форме увлекательных видеороликов и презентаций об истории театра нашего города, познавательных квест-игр для популяризации Астраханского драматического театра среди учащихся школы и города.

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что результаты исследования могут быть представлены нашим одноклассникам и учащимся школы при проведении мероприятий, посвящённых культурным и историческим событиям нашего города. Надеюсь, это поможет вызвать у них интерес к театру и желание посещать театральные постановки, ведь всем известно, что роль театра в воспитании подрастающего поколения велика.

2. Рождение театра в Астрахани

Официальной датой рождения профессионального театра в Астрахани считается 12 декабря 1810 года. Правда ранее, в 1797 году уже появились заметки о том, что в Астрахани существует театр, содержанием которого занимается некто Евреинов. Этот человек занимался речной промышленностью на Волге, и, возможно, имел свой домашний вольный театр, который официально зарегистрирован не был. То, что Астрахань один из первых городов, где начинались театральные представления, свидетельствует и опись населения за 1797 год, где в перечне рода занятий горожан упоминается и такая профессия – «Волосы накладывает, парики счесывает, он же актер».

Официальную дату подтвердило письмо действительного статского советника Л. А. Кожевникова, в котором он сообщал министру полиции: «Честь имею донести, что в здешней губернии в губернском городе Астрахани, один только театр существует с декабря 1810 года». Известно, что его организатором и руководителем был отставной подпоручик Андрей Грузинов, который занимал эту должность с 1810 по 1818г.г.

Андрей Грузинов разместил театр в каменном доме купца С. Е. Токарева, проданном в 1821 году купцу Г. С. Углеву, в переулке около Ахматовской улицы (ныне улица Халтурина). Переулок получил название Театрального, которое сохранилось до наших дней.

|

Одним из направлений деятельности Грузина была благотворительность. В период 1810–1813 годов был организован ряд спектаклей в пользу бедных, погорельцев, инвалидов губернии.

В период директорствования и режиссерства в театре Грузинова, театр имел огромный успех. Астраханский театр был связан не только с «почтеннейшей» публикой. Он обслуживал и демократического зрителя, который оказывал положительное влияние на театр, требуя от него подлинного искусства.

В 1818 году Грузинов, не выдержав давления цензуры и местных властей, оставил театр и уехал в Саратов.

Большую роль в организации первого астраханского театра сыграл и талантливый музыкант – самородок Иван Добровольской, деятельность которого выходила далеко за пределы местного значения. Добровольский был издателем первого в России музыкального журнала, называвшегося «Азиатский музыкальный журнал».

В театре Добровольский возглавлял музыкальную часть. Благодаря его инициативе театр ставил не только драматические, но и оперные спектакли.

Судьба Добровольского, как и Грузинова, сложилась печально. Затравленный чиновниками из Казанского учебного округа, в ведении которого находились и астраханская гимназия и театр, он вынужден был прекратить свою кипучую, плодотворную деятельность. Свою жизнь Добровольский окончил в безвестности.

В 1821 году существующее здание театра перестраивается новым его владельцем – купцом из армян Г. С. Углевым. Театральный зал состоял из тридцати семи лож, первого, второго, и третьего яруса, портера и парадиза. Труппа насчитывала 17 человек – десять мужчин и семь женщин. Среди них было три чиновника – Тимофеев, Расторгуев, Фиолетов, жены которых были актрисами. Большая часть актеров получала 300–900 рублей в год и только трое (вероятно, те, что были чиновниками) получали по 1800 рублей.

С февраля 1826 года в Астрахани вспыхивает эпидемия оспы, которая свирепствует, где – то по март следующего года. Безусловно, был введен карантин, но сведений о том, что театр в период февраля 1826 года по март 1827 года был закрыт, не были найдены. Положение актеров остается крайне тяжелым, бесправие которых узаконивалось самим правительством так, в 1827 года вышло законодательное положение, предписывающее лишать всех чинов и званий лиц, поступающих в актёры. Жалование актерам устанавливалось от 20–80 рублей в месяц и выдавалось только через каждые четыре месяца, причем в условиях, подписываемых актерами, говорилось: «если положенного жалования нам по недостатку сборов не из чего буде выдавать, то у всех нас делать общий вычет с каждого рубля по расчислению.»

Жалкое впечатление производил зрительный зал театра. Выразительное описание его оставил П. М. Медведев: «в портере шесть рядов кресел – плохая старая мебель, на которою приходилось садиться с большой осторожностью. Местная публика знала, как нужно садиться, а приезжая – часто платилась падением. Франт влетал в партер, желал раскинуться в кресле и вместе с ним падал. Остальная мебель в партере состояла из скамеек». Ход из актерских уборных на сцену вел через ложи. Когда ставили «волшебные» спектакли, то через ложи шествовали с размалеванными лицами, в диких лохмотьях актеры, изображавшие различных чудовищ.

Несмотря на тяжелые условия, уже в начале своего существования театр, опираясь на национальную русскую школу театрального искусства, воспитал немало талантливых артистов.

В сороковые годы, например всеобщими любимцами астраханского зрителя были одаренные артисты – Тредьякова, Боброва, Гуляева, Егорова Львова, Залесский, Григорьев.

Вслед за оспой в 1833 году в Астрахани наблюдаются вспышки холеры, вследствие принявшие ужасающие размеры. Эпидемия повторялась в 1831 и в 1833 годах. В связи с этим въезд в город был ограничен, но театр продолжал функционировать.

Благосостояние театра по – прежнему оставляло желать лучшего. Театр не получал никакой финансовой поддержки от городских властей и держался исключительно на пожертвованиях. Театр имел обветшалый и закопченный вид. После Ф. П. Воробьева несколько лет управлял театром Н. И. Воробьев, не оставивший о себе ни хороших, ни плохих воспоминаний. Немногочисленные источники, позволяющие восстановить историю астраханского театра той поры, дают основание утверждать, что заметным событием в культурной жизни города были гастроли труппы Н. И. Залесского, игравшей в летний период 1851 – 1853 г. г. на сцене театра купца Г. С. Углева. Залесский держал антрепризу в Саратове на протяжении 17 лет. Это был один из солидных антрепренеров Поволжья, имевший периодически обновляемую, но довольно-таки сильную труппу, работающую круглый год. К моменту астраханских гастролей труппа Залесского состояла из пятидесяти человек и большого оркестра. По завершению столь продолжительных гастролей свои силы в антрепризе решил попробовать в 1854 году актер Залесского – Соколов, хорошо знавший астраханского зрителя, его вкусы и запросы. Он собрал труппу, поддержал ее всего полгода и, испугавшись холерной эпидемии, свирепствующей в городе, передал своему саратовскому коллеге К. Ф. Бергу. Находясь в Астрахани,

К. Ф. Берг «привел театр в хорошее положение, пьесы шли… с редкой совокупностью…», устаивались при Берге и благотворительные и бесплатные спектакли. Но современники считали, что как антрепренер Берг был не из удачливых. Причиной тому – неумение распорядиться силами исполнителей, чрезмерное себялюбие и высокомерие, игнорирование мнений своих товарищей по сцене, необузданная вспыльчивость, переходящая в грубость. По их мнению, он делал ошибки как при выборе спектакля, так и исполнителей. С его благословения ставились пьесы, давно сошедшие со сцены, изобиловавшие всевозможными ужасами и внешними эффектами. Искушенный зритель скучал.

Начиная с 1857 года, на протяжении почти шести лет антрепризу в Астрахани держал капельмейстер И. Е. Новиков – большой души человек, для которого театр, творчество, насколько позволяли обстоятельства, были намного выше собственных коммерческих интересов. Его труппа являла собой содружество нескольких театральных семей. Клан же Новиковых был доминирующим. Иван Егорович и его жена, Екатерина Петровна, имели трех сыновей – Петра, Никифора, Федора и трех дочерей – Наталью, Юлию, Варвару. Все они играли на сцене. Впоследствии в труппу Новиковых влились жены сыновей и мужья дочерей, а затем и их дети. Успеху дела во много способствовало и то, что режиссуру в театре осуществлял Степан Иванович Степанов, ставший мужем и творческим наставником Натальи Новиковой, которому она во многом обязана своим триумфом на провинциальной сцене. Любовь и признательность зрителей, завоеванные ею в Астрахани, многие годы сопутствовала актрисе. Ей рукоплескали крупные города России, видевшие на своих подмостках немало прекрасных исполнительниц. Не без помощи С. И. Степанова раскрылся и талант Никифора Ивановича Новикова, с успехом выступавшего во многих театрах, в том числе и на Императорской сцене, в Петербурге. Хотя талант и мастерство Н. И. Новикова не были по-настоящему оценены в труппе Императорского театра, он все же остался в истории как корифей провинциальной сцены. Зимний сезон1857 – 1858 г. г. И. Е. Новиков открыл 17 сентября 1857 года комедией П. И. Григорьева «Житейская школа». И он обещал быть успешным. На все пятьдесят представлений были абонированы почти все места из шестисот мест, имевшихся в театре.

К тому времени Углевский театр был приведен в относительный порядок. Ложи, порядком закоптившиеся, заново побелили, украсили золотым багетами. Теперь зрителям было приятно войти в театр, они могли полностью предаться сценическому наслаждению после поднятия занавеса. Была создана та атмосфера, которая должна быть в театре.

Несмотря на хороший состав труппы, в которую входили супруги Молчановы, Залеская, Рассказова и другие, финансовое положение театра оставляло желать лучшего. Положение усугублялось еще и тем, что 1августа 1858 года в Астрахани начался грандиозный пожар. И хотя здание театра не пострадало от огня, но убытки, нанесенные городу и жителями, сказались на настроении людей, которым было не до спектаклей.

Перед окончанием сезона 1859 года И. С. Новиков стал подумывать о выезде из Астрахани. Причин его неуверенности в успехе дела было три: дороговизна жизни в городе, повышение платы за здание театра и недостаточный репертуар, дозволенный для постановки в Астрахани пьес. Но, преодолев финансовые трудности, И. Е. Новиков продолжил антрепризу в Астрахани. В конце сезона 1861 – 1862 г. г. скончался И. Е. Новиков. Антрепризу взял на себя его старший сын Петр Иванович. Это был несколько неуравновешенный человек, склонный к чрезмерному употреблению алкоголя, поступки которого резко контрастировали со сложившимся в семье укладом. Вероятно, взятие им в руки театрального дела явилось одной из причин, побудивших Е. И. Степанова вместе с женой Н. И. Новиковой взять ангажемент в Новочеркасске. В связи с их отъездом и для того, чтобы поправить материальное положение, Петр Иванович пригласил на гастроли К. Н. Полтавцева –артиста Московской Императорской сцены, часто выступавшего в провинции.

В августе в город прибыл антреприз Пятов, которому вдова Новикова передала все театральные принадлежности и библиотеку. В труппе Пятова стала служить часть актеров из антрепризы Новиковых. За время чуть больше месяца было дано семнадцать спектаклей, но вскоре проявилась несостоятельность нового антрепренера. Она выразилась в стремлении подобрать актеров, которым не нужно платить большого жалования, в постоянных столкновениях с ними из-за проводимых финансовых расчетов.

Все то отрицательно сказалось на творчестве, а ряд бесцветных спектаклей отбили охоту у астраханцев посещать свой театр. И все же Новиковы сумели преодолеть обрушившиеся на них невзгоды и вновь взять театральное дело в свои руки. Спектакли не прекращались даже на период лета. В феврале театральная корпорация актеров закончила театральный сезон, а 13 мая 1868 года П. И. Новиков скончался.

Неудобный, продуваемый сквозняками, театр Г. С. Углева, всем своим видом напоминающий большую коробку, с каждым годом все более и более ветшал.

3. Театр Плотникова

Ключевую роль в истории астраханской «Драмы» сыграл крупный рыбопромышленник и меценат Николай Плотников — именно он стал инициатором строительства в городе нового театрального здания. В 1877 году он заявил общественному правлению о своём намерении построить в Астрахани за свой счет каменный зимний театр, который будет служить для удовольствия ее жителей.

В 1878 году, в строительное отделение был представлен проект здания театра, который и был утвержден протоколом № 1 от 9 февраля. Однако спустя 8 месяцев по просьбе владельца проект был заменен на новый. Автором проекта был городской архитектор Фольрат, а наблюдение за ходом строительства осуществлял Макаров. Все делалось по – купечески добротно, но без лишней спешки. Строился театр – храм искусства, и это хорошо понимал его владелец. Прежде чем начать строительство, Николай Иванович Плотников совершил заграничное путешествие и обстоятельно ознакомился с типами лучших европейских, а также российских столичных театров.

Существует легенда, что при строительстве здания театра под зрительный зал закапывали в несколько рядов пустые бутылки, создавая дополнительную акустику.

На крыше здания были установлены часы с колоколами, которые работают до сих пор. Их уникальный механизм поддерживает в идеальном состоянии тот же мастер, что обеспечивает работу курантов Пречистенской колокольни Кремля.

Когда же здание было почти готово, по городу поползли слухи, что

Н. И. Плотников изменил свое решение и намеревается сдать его персиянам под складирование фруктов или перестроить под гостиницу.

В июне 1883 года специальная комиссия, осмотрев здание и принимая во внимание, что отопление в нем – паровое, освещение будет электрическое, вынесло решение, что оно «в отношении прочности и безопасности публики на случай пожара достаточно обеспечено и может быть открыто».

1 октября 1883 года состоялось освящение и открытие нового здания, а 2 октября, в день первого представления, депутация от города поднесла

Н. И. Плотникову адрес, а Л. В. Макарову вынесла благодарность. Что же касается электроосвещения, то его пришлось ждать не много и не мало, а 20 лет. Первую антрепризу в новом здании держал Петр Михайлович Медведев, вписавший яркую страницу в историю русского провинциального театра. В Астрахани П. М. Медведева хорошо знали и любили. Приняв престижное предложение Н. И. Плотникова работать в новом здании театра, П. М. Медведев привез в Астрахань труппу, имеющею три состава: драматический оперный и опереточный. Помещение театра было нанято с 20 октября 1883 года за пять тысяч рублей.

|

Второй и третий сезоны в новом театре были неудачными.

Весеннее – летний театральный сезон 1885 года был довольно насыщенным. На сцене театра Плотникова давали спектакли два московских драматических коллектива.

В зиму 1887 – 1888 года театр Плотникова, ставший теперь именоваться как театр его наследников, в связи с отсутствием труппы практически пустовал. Изредка на его сцене ставились любительские спектакли, сборы от которых шли в кассу различных обществ и на благотворительные цели.

Дальнейшие театральные сезоны Астраханского драматического театра проходили достаточно интересно. На астраханской сцене выступали как провинциальные актеры, так и актеры из столицы.

4. Спектакли политической направленности

Астраханский театр всегда отражал в своих постановках политическую обстановку в стране и в городе. Влияния театра на общественную и культурную жизнь Астрахани быстро росло. Вокруг него группировалась свободолюбивая, демократически настроенная молодежь.

Революционные событии 1906 года не обошли стороной и Астрахань. И в зимнем театре наследников Плотникова то разбрасывали листовки, то распевали «Марсельезу». Несмотря на напряженную политическую обстановку и после долгих хлопот в цензурном комитете дирекции режиссеру Поляковой удалось добиться разрешения на постановку пьесы

М. Горького «Дети солнца», что произвело настоящую сенсацию в городе. Премьера спектакля состоялась 17 января 1905 года, и театр ломился от публики. Астрахань доказала, что она умеет ценить театр, любить его. В то время, как в других городах театральные дела совсем пали, или театры совсем закрылись, у нас особого несчастья для антрепризы не было, так как публика, едва окончилось смутное время, опять пошла в театр.

Октябрьский переворот 1917 года в Петрограде, свержение временного правительство и переход власти к Совету Народных Комисаров во главе с

В. И. Лениным аукнулся в Астрахани новыми митингами, собраниями конкурирующих между собой партий, активизацией деятельности большевиков. Но астраханцы посещали не только митинги и собрания, но и спектакли.

У истоков театра этого времени стоял М.А. Бецкий.

|

М.А. Бецкий

Приехав в Астрахань в 1917 г., он становится вскоре одним из самых любимых актеров у астраханской публики. Одновременно он занимался режиссурой и педагогической работой, руководил театральной студией для талантливой рабочей молодежи. В ней занималось около восьмидесяти человек. Студийцы готовили спектакли, выступали с ними перед рабочими, красноармейцами. Первый спектакль - «Пролетарий» - был поставлен

в 1918 г.

В индивидуальности артиста М. А. Бецкого заложена страсть к свободе

и протест против насилия. Впервые астраханский зритель был поражен силой

этой страсти в спектакле «Коварство и любовь». Он всегда волновал и

потрясал зрительный зал. М. Бецким сыграно огромное количество

разнообразных ролей (Князь Мышкин «Идиот», Чацкий «Горе от ума»,

Карандышев из «Бесприданницы» и много др.). В образе Овода Бецкий пронес свое «творческое актерское я» с огромной эмоциональной силой и высоким мастерством. Этот спектакль просмотрела буквально вся Астрахань. М. Бецкий - актер высокой общей культуры и хорошей школы (окончил

Петербургское Императорское театральное училище), воспитал целую

плеяду работников театра, многие из которых являлись крупными мастерами

театра.

После установления Советской власти в Астрахани М.А. Бецкий

поднимает вопрос об организации в Астрахани студии драматического

искусства. Было представлено под студию помещение зала Партпроса и летом1918 г. объявлен набор на первый курс студии. Количество желающих

доходило до 80 человек. Требовались дополнительные помещения — это были дома на ул. Чалобьяна , д. № 12 и Красной набережной, д. № 85.

В составе преподавателей студии были: Е. О. Любимов-Ланской, А.Г.

Кеворков, Д. С. Усов, А.И. Шаповалов, Л. С. Альянова, М. К. Константинов и

др. Сам М.А. Бецкий вел дисциплину дикции и постановки голоса, мастерство актера, художественное слово.

Студия (затем театральные мастерские) просуществовала до 1925 года и

выпустила за эти годы несколько десятков актеров.

Из первых выпускников студии осенью 1919 г. М.А. Бецкий

сформировал молодой театр для обслуживания красноармейских частей,

проходящих через Астрахань на фронты с белогвардейскими армиями.

М.А. Бецкий был прекрасным мастером художественного слова. Часто

выступал после спектаклей на концертах в залах красноармейских казарм,

организаций и учреждений. И здесь росла любовь к нему нового зрителя.

Установление Советской власти в Астрахани, а вслед за этим гражданская война внесли свои коррективы в жизнь театра, начавшего новый отсчет своей деятельности. Несомненно, яркие страницы истории Астраханского драматического театра рождены сценической Ленинианой. Начало Ленинианы в советском театральном искусстве датируется 1937 годом, когда появились спектакли «Человек с ружьем», «Правда», «На берегу Невы». Событием в художественной жизни города того времени стали первые сценические образы В. И. Ленина, созданные Б. Щукиным,

М. Штраухом, М. Крушельницким и другими актерами. Они по праву стали первопроходцами в освоении советским театром ленинской темы. Астраханский драматический театр решил осуществить постановку спектакля с образом вождя к 22 – ой годовщине ВОСР. Ответственность была велика. Весь коллектив буквально жил идеей спектакля. 26 ноября 1939 года состоялась премьера спектакля «Ленин в 1918 году». Газета «Коммунист» писала: «Спектакль по-настоящему доходчив, вводит зрителей в мир замечательных образов – героев нашей эпохи…». Газета «Правда» оценила астраханский спектакль «Ленин в 1918 году» как постановку образцовую, чрезвычайно полезную, политически глубокомысленную. Спустя 15 лет театр под руководством главного режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР М. М. Каховского обращается к новой редакции пьесы «Кремлевские куранты». В сезоне 1960 – 1961 г. г. заслуженный деятель искусств РСФСР А. С. Самборская и режиссер Н. А. Шевелев осуществляют на сцене театра постановку пьесы В. В. Вишневского «Незабываемый 1919», в которой роль Ленина исполняет заслуженный артист РСФСР Н. Г. Куличенко и еще молодой тогда, впоследствии тоже заслуженные артист РСФСР О. М. Попов.

В конце 42 годовщины ВОСР астраханцы вновь встретились с образом Ленина на сцене своего театра в пьесе М. Погодина «Третья патетическая». Этот спектакль был показан на гастролях – на родине Ленина в городе Ульяновск.

Обращение к неисчерпаемой ленинской теме, к созданию образа великого вождя каждый раз волновало коллектив, вдохновляло на решение сложнейшей сценической задачи. Актерам было над чем работать, а вот зритель, посмотрев однажды спектакли уже не хотел идти на эти волнующие спектакли. В чем же дело? В репертуаре. Он был рассчитан на маленький контингент зрителей. В 20–30 – х годах, когда вся страна была охвачена идеей построить совершенное социалистическое общество, эти спектакли были актуальны и востребованы, но позже театр опустел. Люди не хотели политики со сцены – им хватало её в жизни. Народ устал решать глобальные вопросы - ему хотелось разобраться в своей жизни, тем более люди начали постепенно осознавать теневые стороны, несовершенство социализма. Но об этом вспомнили только в 1987 году, когда на сцене появились спектакли «Дефицит», «Я – женщина», которые тут же получили признание театральной общественности.

В 1940 году Астраханскому драматическому театру присваивается имя С. М. Кирова.

Репертуар лет Великой Отечественной войны отражал мужество и героизм советского народа в борьбе с фашизмом, его непреклонную волю к победе. Своими постановками театр вселял в зрителя веру в разгром врага. В эти дни театр жил одним сердцем с фронтом. Бригады театра выступали на передовых позициях с концертными программами, актеры участвовали в строительстве оборонительных рубежей, дотов и баррикад на улицах города, дежурили в госпиталях, а вечером играли в спектаклях.

5. Послевоенные годы

Творческий подъем театра в послевоенные годы связан с деятельностью Заслуженного деятеля искусств РСФСР Лины Самборской. В Астрахани она вместе с приехавшей с ней группой актеров трудилась с 1948 по 1952 годы.

|

То время, когда Самборская стояла во главе нашей «драмы», называют золотым периодом в истории театра. Режиссёр сделала то, что не делал никто до неё: она убрала из репертуара рекомендованные чиновниками свыше пьесы-однодневки и сосредоточилась на русской и зарубежной классике. Афиши того времени украшают «Женитьба Белугина» Островского, гоголевский «Ревизор», грибоедовское «Горе от ума». Зритель был в восторге. Спектакли Лины Самборской отличались великолепной режиссурой и своеобразной манерой подачи материала.

6. Редкие профессии

В XIX веке буквально ни один театр не обходился без суфлера. Забыть реплику мог каждый — и тут на помощь приходил невидимый подсказчик (от французского souffleur).

|

Есть предположение, что в Астраханском драмтеатре суфлеры тоже были — по крайней мере, под главной сценой есть небольшое помещение, где как раз мог помещаться легендарный подсказчик. Интересно, что сегодня это пространство используется при постановке некоторых спектаклей, яркий тому пример — «Мастер и Маргарита».

При этом другая раритетная профессия — Капельдинер — в театре сохранилась до сих пор. В переводе с немецкого это слово означает «служитель капеллы». В обязанности капельдинера входит встречать зрителей, помогать им найти свои места, следить за порядком и даже выручать опоздавших, находя возможность пропустить их в зал, не мешая другим. Многие годы эту работу в Драмтеатре выполняет Владимир Френкель.

До прихода в театр он успел поработать диспетчером по управлению воздушного движения на аэрофлоте, строительным диспетчером, монтажником и ремонтником. Но истинное призвание все-таки нашло его. По словам носителя редкой профессии, главное в работе капельдинера — это коммуникабельность, чувство такта и уважение к людям. Кстати, он также принимает участие в некоторых постановках, играя яркие эпизоды — одна из недавних его работ случилась в спектакле «Ганди молчал по субботам».

Гример – довольно распространенная профессия, а вот гример-постижер встречается реже. Ведь помимо профессионального грима они могут создать невероятные по красоте и сложности парики театральным персонажам. Чем и занимается успешно Жанна Довженко.

|

Не так давно она пошла еще дальше и создала собственную

выставку необычных париков.

|

7. Уникальный случай

В истории Астраханского драмтеатра есть уникальный случай – машинист сцены Алексей Иванович Пудовкин работал здесь до 100 лет!

|

14-летним пареньком он пришел работать плотником по ремонту сцены и помещений. Довелось Алексею Ивановичу и у Астраханского городского архитектора Николая Миловидова поработать столяром. В 1915-м Пудовкин был призван на военную службу, участвовал в русско-германской войне. А после мобилизации вернулся в театр в качестве машиниста сцены. Менялись декорации, директора, сменилось целое поколение артистов, а он все еще находился при деле. Даже после ухода на пенсию в 1962 году Алексей Иванович не оставил театр, работая здесь до самой смерти. Умер он в 1989 году.

8. Знаменитости

За свою долгую историю драмтеатр принимал немало гастролирующих артистов — причем дважды на сцене театра наследников Плотникова выступал Федор Шаляпин. В сентябре 1909 года Федор Иванович триумфально прибыл в наш город на теплоходе «Грибоедов». Число желающих услышать его неповторимый бас было настолько велико, что властям пришлось привлечь к охране правопорядка полицию. Театр был заполнен до отказа — люди сидели в проходе, на лестницах и даже толпились у входа в театр. Выступление получилось поистине феерическим.

|

Кроме того, на сцене Драмы в свое время выступали Мария Ермолова, Вера Комиссаржевская, Леонид Собинов, Людмила Целиковская и многие другие знаменитости. Кстати, Людмила Целиковская связана с драмтеатром не только в рамках гастрольной деятельности. Она родилась в Астрахани, в музыкальной семье.

|

Её отец, Василий Целиковский, с шести лет пел в сельском храме, затем учился в Астраханском музыкальном училище по классу скрипки и одновременно подрабатывал певчим в церковном хоре (пел в нём вместе со знаменитой впоследствии оперной певицей Марией Максаковой). После был регентом церковного хора и дирижёром в Астраханском драматическом театре.

На легендарной астраханской сцене начинал свою артистическую карьеру и знаменитый Владимир Меньшов. После окончания школы юноша отправился поступать во ВГИК, но провалил экзамены… В Школу-студию МХАТ он поступит только с четвертой попытки. А до этого успел поработать в самых разных областях — сначала в Баку, а затем в Архангельске и Астрахани. Но помимо рабочих специальностей есть в трудовой книжке Владимира Валентиновича запись о работе актером вспомогательного состава Астраханского драмтеатра (тогда – Астраханского театра имени Кирова). Этот опыт ему очень пригодился. Тем более, что в 1961 году упорный парень, наконец, стал студентом, а в будущем и оскароносным режиссером.

9. Любовь на сцене и в жизни: театральные семьи Астрахани

Они могут смело сказать: «искусство нас связало» — причем, связало узами брака. Наблюдая за актерскими перипетиями на театральной сцене, многие из нас и не догадываются, что любовь царит не только на ней, но и за кулисами.

Заслуженные артисты России Евгений и Людмила Григорьевы вместе со студенческих лет – они познакомились в Саратовском театральном училище, тогда же поженились, в браке родилась дочь. Так, совместное увлечение сценой вылилось в совместный быт. Дипломированные актеры, они отправились по распределению в Ригу, работали в Русском драматическом театре 3 года, затем несколько лет в Астраханском ТЮЗе, после чего перешли уже в Астраханский драмтеатр, где блистают по сей день. Как всегда — вместе! И даже на сцене – одни из лучших образов семейной пары актерская чета создала в спектакле «Контракт, или месье заплатит за все».

|

Спектакль «Палата бизнес-класса»

Заслуженный артист России Владимир Демин и артистка Татьяна Гущина знакомы еще с детства, с театральной студии Дворца пионеров. Время обучения развело их. Владимир учился в Саратове, Татьяна в Астрахани. Актеры вновь встретились, как и положено, на сцене — во время работы в Астраханском ТЮЗе. А сблизились во время совместной турпоездки от театра в Югославию. В счастливой семье родилась дочь. Сначала Татьяна, а за ней и Владимир перешли в театр Драмы, чтобы театральная семья воссоединилась и в творчестве.

|

Спектакль «Оскар, или как украсть миллион»

Театральная династия Булычевских. Мать и сын — актриса и звукооператор — они посвящают жизнь служению одному театру. Заслуженная артистка России Елена Булычевская сыграла целую россыпь ярких ролей. Максиммилиан Булычевский состоялся как талантливый композитор. Он, по сути, вырос за кулисами Драмтеатра, а потому предан и верен ему всей душой.

|

Они встретились в Драматическом театре. Она блистательная актриса. Он актер, режиссер. Именно совместное творчество в создании самостоятельных спектаклей положило начало новой семье. В ней родилось трое прекрасных детей. А режиссер и его муза продолжают частые сценические эксперименты и по сей день.

|

10. Музей

В театре работает музей, где можно встретить немало раритетов, от старинных билетов до костюмов из позапрошлого века. В нем собраны настоящие сокровища, суммарный возраст которых составляет тысячи лет. Например, старинная раритетная пудра, флакончик изысканных духов и пр.

Здесь также можно увидеть собственными глазами старейший театральный костюм в Астрахани. Создан этот чудесный наряд, подумать только, в конце XIX века! Всего же в костюмерных театра хранится около 2000 костюмов.

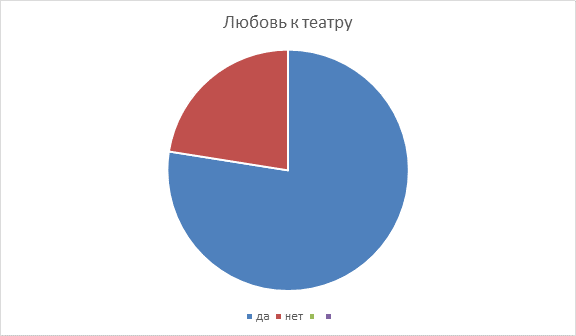

11. Определение популярности театра в наши дни

Что знают мои сверстники о театре? Часто ли они посещают этот храм искусства? Чтобы получить ответы на вопросы, я решила опросить учащихся школы. Мною была разработана анкета, которую я назвала «Театр - жизнь». В анкетировании приняли участие 80 обучающихся 9-х классов. Ребята дали ответы на следующие вопросы:

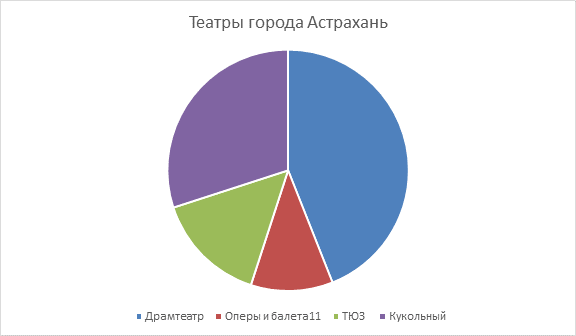

1. Какие театры города Астрахани Вы знаете?

На диаграмме видно,

Астраханскому драматическому театру отдают предпочтение 44% опрошенных детей,

Астраханскому Государственному театру Оперы и Балета - 11%, Астраханскому

театру юного зрителя - 15%, Астраханскому театру кукол - 30%.

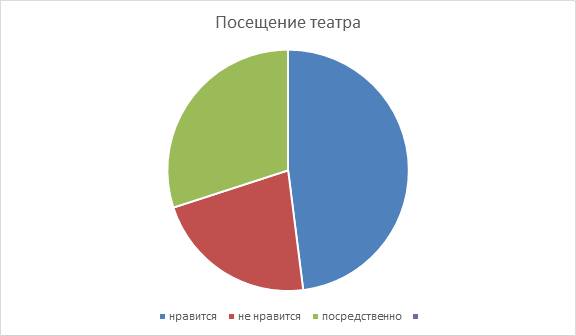

2. Нравится ли Вам бывать в театре?

- нравится- 48%

- не нравится- 22%

- посредственно- 30%

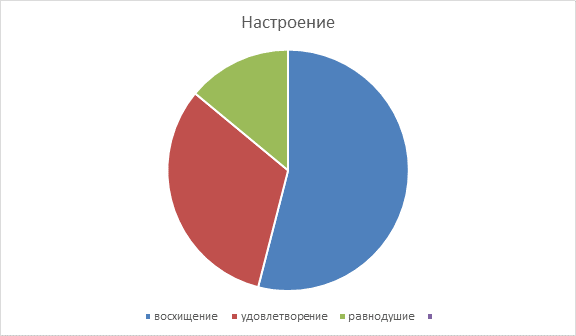

3. Какое настроение Вы уносите после посещения театра?

- восхищение - 54%

- удовлетворение от увиденного - 32%

- равнодушие(отрицание) – 14%

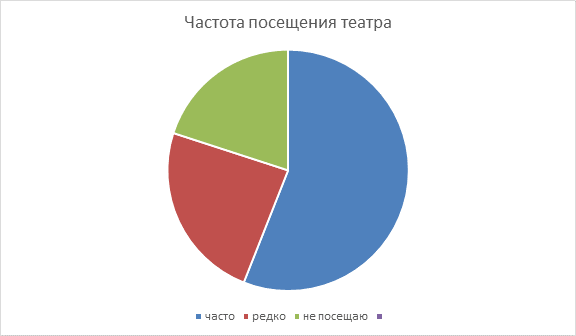

4.Как часто Вы посещаете театр?

- часто- 56%

- редко – 24%

- не посещают- 20%

5.Хотели бы вы играть в театре?

- нет-50%

- да -28,7%

- не знаю-21,3%

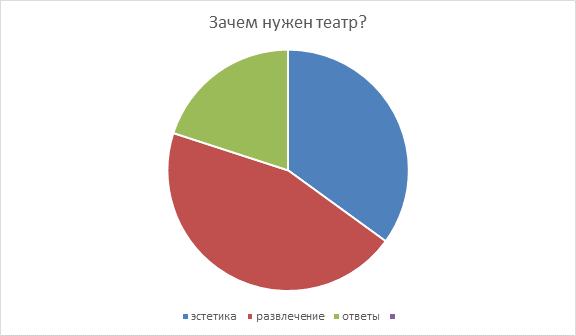

6. Для чего, по вашему мнению, людям нужен театр?

- для эстетического наслаждения-35%

- для развлечения- 45%

- для того, чтобы найти ответы на серьёзные вопросы-20%

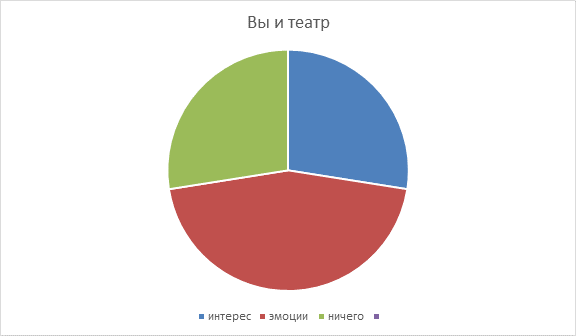

7. Что лично вам даёт театр?

- что – то новое, интересное – 27,5

- положительные эмоции- 45%

- ничего-27,5%

8. Любят ли театр в вашей семье?

- нет – 22,5%

- да-77,5%

9. Хотелось бы вам чаще посещать театр?

- да-55%

- нет- 17,5%

- не знаю-27,5%

10. На вопрос «Что лично вам даёт театр?» были получены следующие ответы:

- стали увереннее чувствовать себя на уроке, на сцене;

-исчезли страх и скованность;

- развилась речь;

- обнаружились и развились творческие способности: художественные, музыкальные, поэтические;

- исчезла закомплексованность в индивидуальном поведении и общении;

- появилась доброжелательность.

Опрос показал, что искусство театра в настоящее время популярно среди детей, но есть свои причины, по которым они не всегда могут принять участие в культпоходах:

- большая учебная нагрузка,

- нехватка свободного времени

Большое влияние на отношение к театру оказывает семья, там, где интерес к театральному искусству подпитывается родителями, рождается любовь к театру.

12. Заключение

Данное исследование позволило мне сделать следующие выводы:

- проведя исследование и проанализировав анкеты ребят, я, к моему удивлению, обнаружила, что в наш современный век высоких цифровых технологий, ребята не только знают театры города Астрахани и часто их посещают, но и хотят посещать театры чаще!

- многие ребята не только хотят наблюдать за происходящим со стороны, но и сами желают участвовать в театральном действии.

Результатом моей работы стал календарь театральных событий, рассказывающий о «громких» событиях в театральном искусстве города Астрахани.

Театр!!! Это прекрасное творение человека! Те, кто не был в нём, не поймёт своих чувств и эмоций, желаний. Эти люди теряют многое, а прежде всего, жизненный опыт. Они не узнают этих уникальных людей-актёров! А ведь именно благодаря их умению, терпению, величайшему труду, гениальному мастерству и получаются эти прекрасные спектакли. Я очень люблю этих людей - актёров! Это люди весёлые, смелые, они всегда без остатка отдаются образам своих героев и радуют зрителей. Они могут сыграть любую роль, даже если им сейчас по-настоящему плохо.

Я безмерно благодарна кудеснику, который создал этот прекрасный храм

искусства – театр!

Хочется выразить надежду на то, что, взрослея, мои сверстники ещё больше осознают роль театра, приобщатся к театральной жизни и найдут в ней безграничный источник вдохновения и саморазвития.

Литература:

1. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т.\ гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: Сов. энцикл., 1970–1981. – 25 т., 608 с.

2. М. Абросимов. Это было давно (из истории Астраханского драматического театра). – Астрахань. Изд – во «Форзац», 1995 – 172с.

3. Астрахань 1558–1958. / Литературно - художественный сборник. Изд. газета «Волга». - Астрахань, 1958–75 с.

4. История Астраханского края: Монография -Астрахань: Изд. АГПУ, 2000 г.- 568 с.

5. Алексеев В., Булычевский В. Страницы из истории театра. - Астрахань, 1958 г.- 68 с.

6. https://ast-news.ru/

7. http://www.astradram.ru/

Приложение 1

Астраханский драматический театр

Астраханский драматический театр

|

Директор Астраханского драматического театра

Гурко Лилия Аркадьевна

Приложение 2

|

В 2008 году в театре прошёл второй масштабный ремонт, после чего появилась роскошная многоярусная люстра из хрусталя, украшающая зрительный зал.

Шикарные лестницы с чугунными перилами украшают не только доступную для зрителей часть театра, но и его внутренние помещения.

Приложение 3

![]()

В драмтеатре работает порядка 120 человек. Каждый из наших сотрудников вносит свою лепту в развитие и процветание одного из

![]()

Артисты театра

Приложение 4

Награды

![]()

Орден «Знак Почёта» (1986 год).

![]()

Благодарность Президента Российской Федерации (6 декабря 2010 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и достигнутые творческие успехи.

- Памятная медаль Министерства культуры Российской Федерации «Великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский 1821–2021» (2023 год) — вручена художественному руководителю театра Александру Огарёву за вклад в сохранение и популяризацию наследия Ф. М. Достоевского.

- Почётная грамота Думы Астраханской области (вручена актёру театра Игорю Вакулину в 2023 году).

В 2024 году, в день рождения театра, были вручены следующие награды:

- Премия имени Любови Альяновой — лауреатами стали артисты театра Иван Быков и Нелли Подкопаева.

![]() Актриса

Любовь Альянова начала свой творческий путь

Актриса

Любовь Альянова начала свой творческий путь

в 1913 году и прослужила в Астраханском

драматическом театре более пятидесяти лет,

став первой заслуженной артисткой труппы.

В честь неё 11 лет назад была учреждена премия.

- Почётные грамоты губернатора Астраханской области — вручены режиссёру-постановщику Алексею Матвееву и актрисе Виолетте Власенко за успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.