Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 3"

XI открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ «Начинай»

Направление «История и краеведение»

Тема: «Традиционная культура ногайцев – юртовцев»

Астрахань 2023

Оглавление

Введение …………………………………………………………………………………………………………….3

Историческая справка …………………………………………………………………………………………4

Родовой знак – тамга …………………………………………………………………………………………..6

Юртовско – ногайский язык …………………………………………………………………………………6

Ногайско – юртовские просветители …………………………………………………………………..7

Характеристика национального костюма ……………………………………………………………9

Устное народное творчество ногайского народа ………………………………………………10

Обычаи и праздники ногайцев …………………………………………………………………………..12

Национальная кухня ……………………………………………………………………………………………14

Выводы. Заключения ………………………………………………………………………………………….16

Список литературы и источников ………………………………………………………………………17

Приложения ……………………………………………………………………………………………………….18

I. Введение

У каждого народа свой особый мир,

но он должен быть в гармонии

с окружающим его миром.

Фундаментом любой национальности является народная культура. Знание основ народной жизни, обрядов, традиций, литературы и искусства, помогает воспитывать интерес и уважение к родной культуре других народов и является одной из сторон воспитания человеческой культуры вообще. Изучая национальную литературу, мы соприкасаемся с миропониманием людей разных народов и их ценностным отношением.

Я родилась в ногайской семье. С детства слышу как русскую речь, так и ногайскую. В 2021 году я с мамой побывала на замечательном празднике юртовских ногайцев - Амиль байрам. Народные гуляния в честь праздника прошли 20.03.2021г. в этнодворике Дома дружбы и Дома ремесел Астраханского областного научно-методического центра народной культуры.

Праздничную атмосферу создавали ансамбль народного танца «Тулпар», фольклорные ансамбли «Дослык», «Яныма», «Идель», исполнители ногайских песен Эльвира Хасанова, Руфина Давлетова, Альбина Капланова, которые представили культурную программу, отражающую песенные и танцевальные традиции астраханских ногайцев.

Именно после такого большого праздника мне захотелось побольше узнать национальные особенности ногайцев - юртовцев.

На сегодняшний день, недостаточной изученностью характеризуется традиционная культура ногайцев – юртовцев, являющихся одним из звеньев в неразрывной цепи, которую составляют этносы, живущие на обширных территориях Поволжья.

Одна из причин этого — утрата народных традиций, обычаев прошлых поколений, равнодушное отношение к народному искусству, культуре.

Актуальность исследования. На всех этапах своего развития человек был тесно связан обычаями и традициями своего народа. Человек – часть общества, он не может существовать вне общества и без общения, потому должен подчиняться ее законам. При этом теряются основы воспитания молодого поколения на народных традициях, культуре. А это я считаю очень важным. Моя исследовательская работа посвящена изучению прошлого и настоящего ногайского народа, проживающего на территории Астраханской области. Прекрасные возможности в воспитании патриотизма, формировании любви к малой Родине, родителям, гражданских чувств, представляет знакомство с традициями, обычаями, бытом, фольклором.

Цель: Сохранение и изучение народных традиций и обычаев ногайцев - юртовцев.

Задачи:

- Изучить литературу по данной проблеме

- Познакомиться с культурой и традициями ногайцев - юртовцев

- Провести опрос ногайских семей, проживающих на территории

села Осыпной Бугор

Объект исследования: культура ногайцев - юртовцев

Предмет исследования: быт, обычаи и традиции ногайцев - юртовцев

Участниками исследования стали ногайские семьи, проживающие на территории села Осыпной бугор.

Методы исследования: изучение литературы, поиск и отбор информации, анкетирование ногайских семей.

Гипотеза: культура ногайцев – юртовцев - уникальная культура наших предков, которая связывает многие поколения и приобщает нас к национальным истокам.

Новизна: статистические данные по результатам анкетирования; иллюстрирование ногайских сказок; изготовление ногайского костюма.

Теоретическая и практическая значимость: данная исследовательская работа может быть использована на уроках окружающего мира, во внеклассных мероприятиях, на уроках истории, родной литературы.

II. Историческая справка

Ногайцы в Астраханской области представлены несколькими группами: юртовцы (в их составе выделяется едисанская подгруппа), карагаши, кундровцы и утары. Такое разделение связано с разновременным появлением ногайских групп в составе Астраханского края. В силу ряда исторических причин и особенностей этнокультурного развития точное число астраханских ногайцев можно определить только оценочно и выделить такие градации: «ногайцы по происхождению» это примерно 25-30 тысяч человек, «ногайцы по самосознанию» - до 10 тысяч человек, «ногайцев по переписи» около 5 тысяч человек.

Село Осыпной Бугор является одним из этнических центров Астраханской области, здесь проживает, согласно переписи населения, 75 процентов юртовских ногайцев.

Предками ногайцев - юртовцев было население Астраханского ханства, Большой Орды и Больших ногаев. Побывавший в 19 веке у юртовцев ученый-этнограф П.И.Небольсин писал: «Сами себя они называют ногаями и считаются потомками Золотоордынских ногаев, первых основателей Астрахани. В документах русской администрации XVII-XIX века они упоминаются как «юртовые татары», сами себя юртовцы называют «Нугайлар», «Караилэ нугайлар» (ногайцы с черными домами ). В ряде источников слово «юртовские» переводится как «туземцы» или «живущие домами» «местные».

С самого начала своего существования как отдельной, специфической этнической общности, юртовские татары вели полукочевой образ жизни, постепенно оседая в сезонных поселениях – «юртах» под Астраханью. В течение XVIII в. они переходят к оседлому и полуоседлому образу жизни. Ими основываются несколько селений-аулов, возникших, видимо, на основе «юртов» в окрестностях Астрахани: Тияк, или Царёвская слобода, Зацарёво (совр. микрорайон Нариманово в Советском районе ), Каргалик, или Каргала (совр. с. Карагали в Приволжском районе), Кизань, или Кзан (совр. с. Татарская Башмаковка в Приволжском районе), Май легуль, или Майлекуль (совр. с. Яксатово в Приволжском районе), Бусдамгуль, или Буздамгуль (совр. с. Кулаковка в Приволжском районе), Кази-аул (совр. пос. Мошаик в Ленинском районе г. Астрахани), Джамене, или Жамеле, Жэмэле (совр. с. Три Протока в Приволжском районе). Кроме того, во второй половине XVIII в. юртовцы основали также сёла Солянка, Кучергановка, Янго-аул. А в самом начале XIX в. к оседлости перешла небольшая группа кочующих юртовских татар, точнее их едисанская подгруппа, основав аулы Келечи (совр. с. Килинчи в Приволжском районе) и Семек (совр. с. Семиковка в Приволжском районе). Позже из аула Семек выделился аул Ярлы-тюбе (совр. с. Осыпной Бугор в Приволжском районе). Юртовские татары жили в своих поселениях только зимою, а летом кочевали вокруг них. В течение XIX-XX вв. юртовцы окончательно перешли к осёдлости. (Приложение 1)

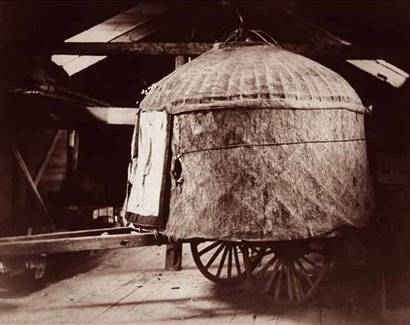

Для юртовских ногайцев характерно было кочевание большими группами – улусами с мурзами во главе. Характерной при их кочевании была неразборная, малых размеров юрта «отау». (Приложение 2)

Места их зимовок находились около города Астрахани. Для управления ими местной администрацией была создана выборная должность «табунный голова», выбиравшаяся из числа знатных мурз Урусовых и Тинбаевых.

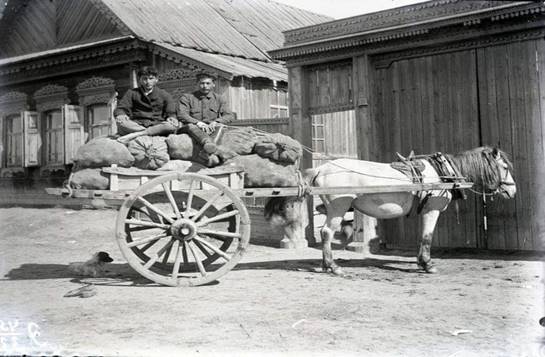

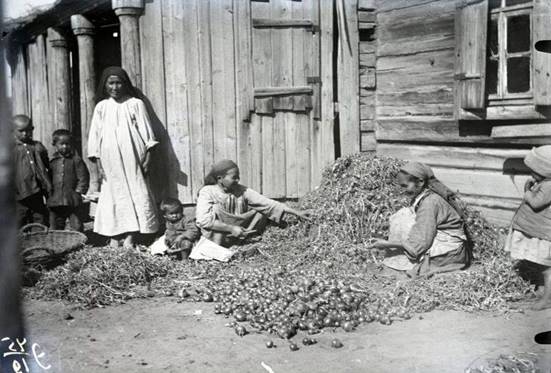

Юртовцы, заняв выгодное место вокруг города Астрахани, постепенно стали втягиваться в социально - экономичекие отношения региона. С начала XVIII века для них стало характерно оседание на землю и переориентация со скотоводства в хозяйственном комплексе, на земледелие в форме овощеводства и бахчеводства. (Приложение 3)

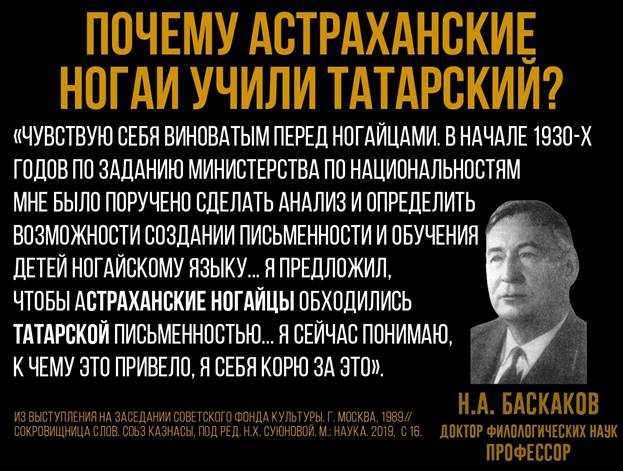

На сегодняшний день среди большинства юртовцев преобладает ориентация на татарскую культуру. В конце 1980-х гг. в школах было восстановлено преподавание татарского языка. Часть юртовской интеллигенции принимает участие в татарском национально-культурном движении. В то же время у юртовцев имеет место осознание своей отличности от татарского этноса и наличие памяти о своём ногайском происхождении, что, в частности, фиксируется в сохраняющемся архаическом самоназвании — «нугай», или «нугай-татар».

III. Родовой знак – тамга

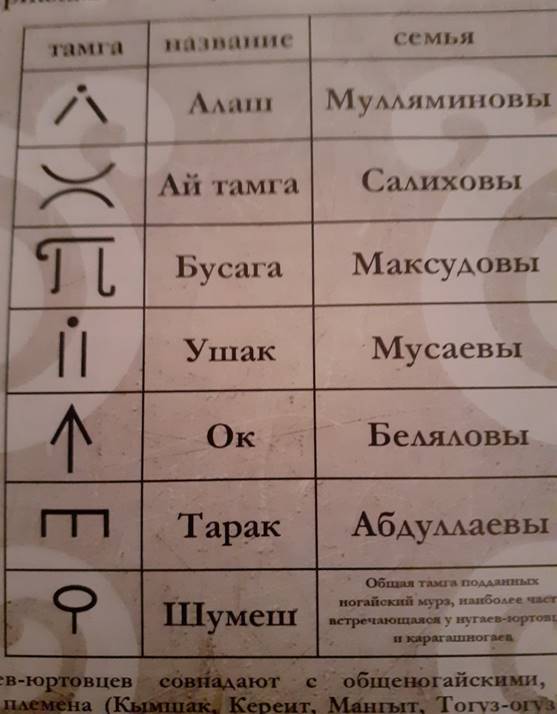

У каждой семьи юртовцев был свой родовой знак – тамга, который ставили на предметах быта и надгробиях. Среди родоплеменных групп юртовских ногайцев можно назвать: арслан – белек, ас, кыпчак, кытай, мангыт, уйшун и др. (Приложение 4)

С золотоордынских времён по традиции к «пост-кыпчакским» народам, юртовцам и карагашам, перешёл суфийский примогильный, нестандартно-исаламский с элементами шаманизма культ «святых мест (могил)» - «аулья». И те, и другие группы поклонялись древнему святилищу «Джигит-адже», расположенному в черте городища золотоордынской столицы Сарай-Бату (Сарай-Ал-Махруса).

Для всех юртовцев почитаемой была могила, расположенная в комплексе с другими, у посёлка Мошаик, приписываемая легендарному прадеду основателя Ногайской орды бия Эдиге – «Баба-Тукли-Шашлы-адже». Кроме нее мы можем отметить, что практически в каждом юртовском селе был свой почитаемый святой. Например, Кыдыр/Хызыр-ата у с. Яксатово или Мансур-баба/ата у с. Татарская Башмаковка. (Приложение 5)

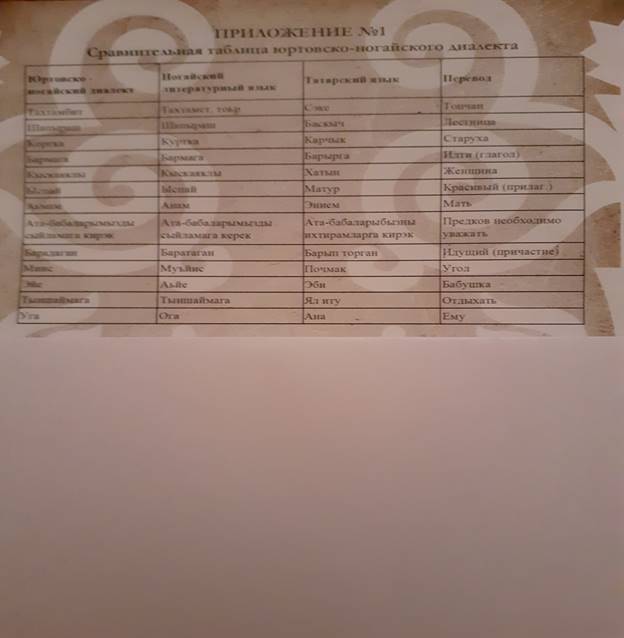

IV. Юртовско – ногайский язык

Язык юртовцев относится к ногайско – кыпчакской группе. В течение XX века он испытал влияние через школы татарского литературного языка. Собственно, юртовский диалект сохранил ногайские черты в лексике и грамматике (инфинитив: мага, мэгэ, пэгэ), общеногайские слова (выпат, тастымал, тирэк и т.д.), использование в словах общеногайского «ш» вместо татарского «ч». При этом он обладает собственными уникальными чертами, связанными с ранним периодом его формирования. (Приложение 6)

В Астраханской области впервые прошел диктант на "народном" ногайском языке. Акция прошла 21 февраля 2021г.– в Международный день родного языка. Для активистов "Юрт нугайлар" эта дата вдвойне символична. Именно в этот день год назад они провели собрание, на котором приняли решение создать общественную организацию и возрождать культуру, язык, традиции юртовских ногайцев. Долгие годы астраханские ногайцы изучали в качестве родного литературный татарский язык, соответственно, на нем и писали. В этом году впервые были учтены диалекты разных групп ногайцев, проживающих в регионе.

В Карагалинской школе диктант писали на юртовском диалекте. В качестве текста учитель истории, руководитель проекта "Юрт нугайлар" Амир Мусаев и активист проекта Джалил Сафаров использовали отрывок из произведения писателя Басыра Абдуллина.

"Почему было выбрано село Карагали? Потому что здесь родился автор текста, – говорит Амир Мусаев. – Басыр Абдуллин – драматург, писатель, работавший в 20-30-е годы прошлого века. Мы взяли фрагмент его произведения "Байлык исереклегендэ", что в переводе означает "Когда богатство опьяняет". Адаптировали его к нашему современному диалекту".

В диктанте приняли участие не только жители села Карагали. Приехали также с Яксатово, Татарской Башмаковки, Осыпного Бугра (моя мама тоже принимала участие), Трех Протоков. Всего на этой площадке писали 16 человек самого разного возраста – от школьников до пенсионеров. (Приложение 7)

Этот диктант – это лишь первый, небольшой шаг к возрождению родного языка. В мыслях - довести его до литературного. Чтобы на нем издавались книги, газеты, выходили телепередачи.

Центр ногайской культуры "Эдиге" объявил 2021 Годом ногайского языка.

V. Ногайско - юртовские просветители

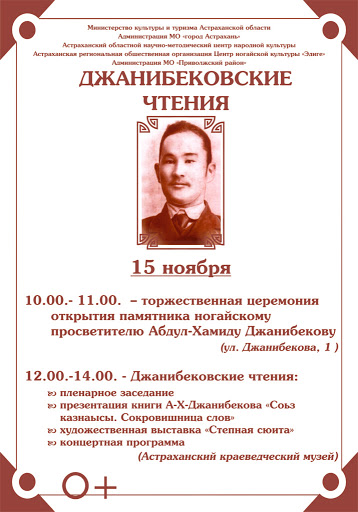

Астраханская земля подарила ногайскому народу многих просветителей. В карагашско-юртовской семье родился Абдул-Хамид Джанибеков, собиратель фольклора и исследователь ногайского языка. (Приложение 8)

Имя ногайского ученого и просветителя Абдулхамита Джанибекова широко известно не только в Астраханской области, но и далеко за ее пределами: в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае, Челябинской области, т.е. везде, где компактно проживают представители ногайского этноса. Просветительская деятельность Джанибекова начала ХХ века была неразрывно связана с идеями национального возрождения ногайского народа.

Сегодня, благодарные потомки, ежегодно, в местах компактного проживания ногайского населения, проводят «Джанибековские чтения». (Приложение 9)

Баси́р Маджи́тович Абду́ллин

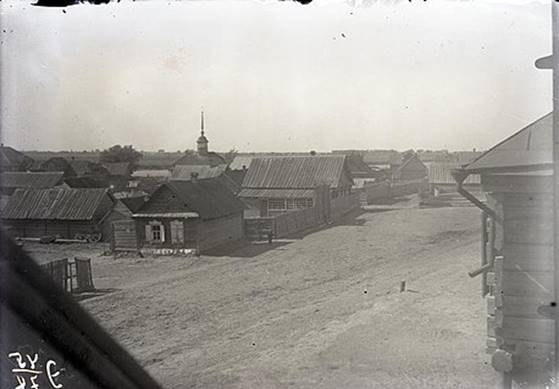

Родился в семье юртовских ногайцев в селе Карагали в Зацарёвской волости Астраханского уезда Астраханской губернии. (Приложение 10).

Вырос в слободе Тияк на южной окраине Астрахани, где окончил мусульманскую приходскую школу. Позднее учился в медресе Астрахани и Казани. Был учеником просветителя Абдрахмана Умерова.

В конце 1920-х Абудллин на несколько лет переехал в Туркменскую СССР, где работал в редакции одной из газет. Стоял у истоков туркменоязычной драматургии, выступая под псевдонимом Басир Аштарханлы — «Басир Астраханец».

В начале 1930-х перебрался в Дагестан, где сначала возглавлял ногайскую газету «Кызыл Байрак». Писал пьесы, рассказы, материалы для народного просвещения. В 1934 году написал повесть в двадцати двух частях «В опьянении богатством». Издавались после смерти Абудллина и другие его произведения. Так, в 1991 году в Черкесске была издан его роман «Герой степей» на ногайском языке.

В 1938 году был арестован как «враг народа» и расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1968 году.

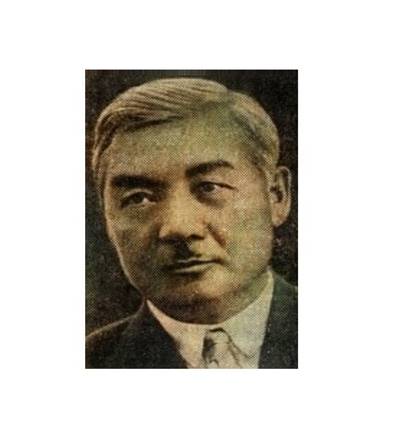

Булат Маджидович Салиев

Родился в 1882 году в с. Татарская Башмаковка Зацаревской вол. Астраханской губ. Учился в Астрахани, затем в медресе Казани и Уфе (Приложение 11)

С 1908 года в Туркестане. Основал в кишлаке Ягалбай (ныне Ташкентская обл.) новометодную школу. С 1911 учительствовал в Ташкенте.

Приехав в Ташкент, Б.Салиев поселился в кишлаке Джагайбайлы и начал свою педагогическую деятельность – обучал узбекских детей в окрестных кишлаках.

Политика царского правительства, опасавшегося "вредного влияния татар" на местные народы и преследовавшего учителей-татар в Туркестане, коснулась и Салиева, в результате он вынужден был работать с детьми нелегально. Однако все же полиция его разыскала и под конвоем отправила в Ташкент, где он провел 5 дней в тюрьме. После этого случая учитель работал уже «под маскировкой»: обучал детей с чалмой на голове в специально переделанной в «керосиновую лавку» школе, а дети приходили к нему под видом покупателей керосина. После революции Салиев приступает к преподаванию в городских школах, одновременно сотрудничая с газетой «Иль», издававшейся в то время в Москве. После революции руководит газетой «Эль байроги» в Коканде, некоторые свои публикации подписывает псевдонимом «Бикбулат».

С 1924 учился в Москве. Владел татарским, узбекским, персидским, арабским языками.

Преподавал в Самаркандском пед. институте. Участвовал в экспедициях по сбору рукописей и документальных материалов.

13 октября 1937 арестован по сфабрикованному обвинению. В 1938 году расстрелян сотрудниками НКВД. Реабилитирован в 1956 году.

Кадрия Оразбаевна Темирбулатова

В социальной сети «Одноклассники» на страничке Данияла Хаджаева я открыла для себя прекрасную ногайскую поэтессу Кадрию Оразбаевну Темирбулатову. Посмотрев про неё документально – художественный фильм, я была потрясена и осталась под огромным впечатлением, мне захотелось имя этой поэтессы обозначить в своей работе. Думаю, что с творчеством Кадрии Темирбулатовой я продолжу знакомство и обязательно освещу его в своей новой исследовательской работе.

В декабре 2018 года ей исполнилось бы 70 лет. Она была поэтом всесоюзного масштаба. Принимала участие в VI Всесоюзном совещании молодых писателей, в работе IV Съезда писателей РСФСР. А незадолго до своей гибели была избрана делегатом от Дагестанской АССР на XI Международный студенческий фестиваль в Гаване (Куба).

30 июня 1978 года, в неполных 30 лет, при не выясненных следствием обстоятельствах она трагически погибла в Махачкале. В ванной комнате в квартире нашли её обугленное тело. Перед тем как Кадрию убили, её дом ограбили. Украли всё: золото, даже одежду. Друзья считают, что убийца был из круга её знакомых.

Многие ногайско - юртовские интеллектуалы внесли значительный вклад в науку, культуру, просвещение братских народов (башкир, казахов, киргизов, узбеков и др.). Их по праву считают своими сынами и ногаи, и те народы и страны, где они жили и творили. Истории жизни и творчества таких людей являются нашим общим достоянием и должны объединять нас, а не разделять!

VI. Характеристика национального костюма

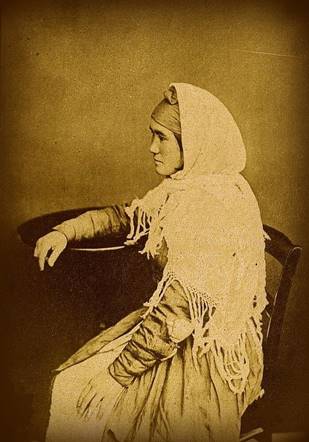

Одежда, как и другие предметы материальной культуры, отражает исторический путь народа, его образ жизни, национальные особенности, эстетические представления о мире. (Приложение 12)

Юртовские ногайцы, расселенные на территории Астраханской области, раньше всех этногрупп начали вести оседлый образ жизни, что обусловило быстрый рост материального благосостояния данной группы. В украшениях юртовцы использовали жемчуг, бирюзу, вышивку производили дорогими нитками, покупали привозное кружево и тесьму. Их одежда отличалась дороговизной ткани, обилием аксессуаров и богатством отделки.

Одеяния юртовцев – мужчин состояли из внутренней рубашки «кулмэк», приталенного бешмета «каптал», кушака, либо наборного пояса (бильбау). В качестве головного убора носили тюбетейку полушарием (тубэтэй, такыя) и смушковую шапку по типу кубанки «бурк».

Женская одежда состояла из рубахи «кулмэк», приталенного женского кафтана «каптал», серебряного корсетообразного пояса «кушак», нагрудных серебряных украшений «туймэ».

«Ногайские женщины «никогда не ходят с открытой головой», – писал

Г. Ананьев.

Традиционные женские головные уборы разнообразны - это такъыя, кундыз боьрк, ока боьрк.

В настоящее время ногайцы надевают шапки, кепки, фуражки. Старики носят штаны традиционного покроя, бешмет, подпоясывая его узким ремешком, кожаные чулки с галошами. Молодые люди предпочитают одежду городского покроя.

Старинная мода сохраняется лишь у незначительной части пожилых людей. Войлочные шляпы и башлыки носят старики и люди, занятые на полевых работах. Традиционные черты сохраняются в одежде пожилых женщин, которые носят длинные платья, теплые шали, большие платки. Молодые женщины и девушки одеваются по-городскому. Но в последнее время молодые женщины стали проявлять интерес к некоторым элементам старинной одежды (пояса, серьги, браслеты). Лучшие ногайские народные украшения в годы голодовок были обменены на продукты или проданы ювелирам и, таким образом, почти потеряны для народной культуры.

Ныне используется фабричная ткань. Домотканое сукно исчезло. Одежда, обувь, головные уборы покупаются в магазинах или заказываются в местных ателье. Одежда сельского и городского населения отличается лишь в деталях.

VII. Устное народное творчество ногайского народа

Исследование показывает, что важную роль в изучении духовно-нравственного воспитания семьянина в народной педагогике играют произведения устного народного творчества. Являясь свидетельством народной мудрости, они отражают народные представления о нравственных нормах в семье и взгляды на воспитание семьянина. Как и у других народов, в жизни ногайцев (в данном разделе я не выделяю ногайцев – юртовцев, т.к. такой информации не нашла) фольклор выполнял различные педагогические функции: в нем отражались выработанные на протяжении веков взгляды народа на цели, задачи и средства воспитания детей; в фольклоре содержались конкретные педагогические рекомендации, таким образом, фольклор выступал как источником, так и средством воспитания подрастающего поколения.

В устной народной поэзии нашли отражение общие для всех народов духовно-нравственные качества семьянина. В ней воплотились такие черты народного характера, среди которых можно назвать патриотизм, преданность родной земле, ответственность за семью, уважение к труду, щедрость и другие. Во имя этой любви совершают подвиги легендарные богатыри и герои более поздних исторических песен. Любовь к Родине в фольклоре неразрывно соединилась с любовью к людям, с настойчивым желанием облегчить им жизнь. Представления о духовно-нравственных качествах семьянина нашли отражение и в ногайских легендах. Так, например, в легенде «Кой-Кел»(«Овечье озеро»), которую художественно-поэтически оформил С.И. Капаев, речь идет о бедняке по имени Тампик, которому друг подарил ягненка, который оказался волшебным и принес ему богатство и удачу. Бедняк разбогател и стал знаменит, но материальное благополучие изменило качества его характера, он забыл своих старых друзей, проявил неблагодарность по отношению к людям. Это сказка о духовной нищете, узости души, и скудости ума, в которой молодежь, с помощью аллегорий, предостерегают от нравственной несостоятельности.

С первых дней жизни фольклор играет важную роль в формировании личности, помогая ребенку ориентироваться в многогранном и сложном окружающем мире. Пословицы, поговорки, благопожелания, песни, сказки и другие виды народного творчества, созданные ногайским народом, создают в сознании ребенка представления о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о благородстве и справедливости, о том, что в человеке ценится, а что осуждается. К наиболее ярким благопожеланиям, имеющим воспитательное значение, можно отнести следующие: сау танъга шыгынъыз (доброе утро), ногай, конакты каймак катылган ногай шайман йолыгады (ногаец встречает гостя с подношением пиалы ногайского чая, забелённого сливками), ас таьтли болсын (приятного аппетита), уьйинъизге яхшылык, яхшылыкпан калынъыз (мир вашему дому) и др.

В эпосе отражены личностные качества настоящего мужчины: честность, мужество, умение противостоять трудностям, свободолюбие, любовь к родной земле и родному очагу, причем очаг олицетворяет семью, а также качества, присущие идеальной женщине – целомудрие, верность, мудрость, преданность идеалам семьи и др.

Важным средством духовно-нравственного воспитания детей в ногайской семье является сказка. В них отразились и нравственный идеал семьянина, и представления об идеальной семье. (Приложение 13)

Так, одной из них является сказка «Прекрасный юноша в змеиной шкуре», которая дает добротный материал для обсуждения проблем, касающихся духовно-нравственных качеств семьянина.

Мне очень захотелось прочитать ногайские сказки, познакомиться с ними поближе, но каково же было моё разочарование, когда в нашей школьной библиотеке я не нашла ни одной детской книжки ногайских сказок. И тогда я решила создать свою книжку ногайских сказок, в этом мне помогли мои одноклассники. (Эту книжку я представлю на защите своей работы).

Одним из важных проявлений воспитанного человека ногайцы всегда считали почитание родителей, о чем свидетельствует пословица: «Атасына яхшылык этпегеннен, яхшылык куьтпе» (не жди добра от того, кто не делал добра своему отцу). О том, какое значение в ногайской народной педагогике придается воспитанности, хорошему поведению, говорят пословицы: «Кыз кылыгыман суьйдирер» (девушка заставляет полюбить себя своим поведением), «Кылык кызгакерек, кыздан алдын йигитке керек» (благовоспитанность нужна девушке, но в первую очередь она нужна парню)

Широко проникая в разговорную, обиходную речь, пословицы и поговорки позволяли с самого раннего детства приобщить детей к этическим нормам поведения. Одним из древнейших фольклорных жанров являются загадки, их практическая функция состоит в том, что загадки заставляют задуматься о том, что уже отражено в жизненном и трудовом опыте народа. В загадках, так же как и в других фольклорных произведениях, нашли отражение народные представления о красоте, идеальном образе девушки: девушка – звезда, значит, несет в себе признаки звезды: красивая, яркая и др.

Богата и своеобразна музыкально-исполнительская культура ногайского народа. В развитии фольклора ногайцев Нижнего Поволжья последовательно сменяли друг друга героический эпос, затем «тол-гау», т.е. речитатив-«плач», затем пришли «джырау» - песни под гармонь и бубен. Особенно нужно выделить отчасти сохраненный старинный песенный жанр «хошаваз» (праздники семейно-бытового цикла), мужской тип исполнения с возможностью аккомпанирования на музыкальном инструменте (у юртовцев на кобызе).

Сохранилась народная память об искусных народных певцах, таких как Курбан-Гази из аула Керменчик, Мамбет Кыркийле, имеющий туркмено-ногайское происхождение, а также редком исполнителе, талантливом Абдулле Шамукове (1911-1991) из с. Лапас.

Ранее из поколения в поколение традиционным народным мужским музыкальным инструментом ногайцев, причем священным (шаманским), являлся «кобыз» - собственноручное изделие со струнами из конских жил и со смычком, издававшее звуки очень низкого тона. В не очень далеком прошлом «кобыз» у всех групп нижневолжских ногайцев сменился «саратовской» (саз) гармошкой с колокольчиками и сопутствующим ей бубном «кабал». (Приложение 14)

У юртовцев бытовала необычайно интересная форма «музыкального разговора» — «сазда сулейшу» - обмена исполнителей друг с другом условными музыкальными фразами, к примеру, между парнем и девушкой.

Таким образом, устное народное творчество ногайского народа, будучи частью духовной культуры народа, отражая быт, материальную и духовную культуру, историческую судьбу, имеет колоссальные возможности в плане, духовно-нравственного воспитания современной молодежи.

VIII. Обычаи и праздники ногайцев

Ногайцы сохранили до сегодняшнего дня свои национальные традиции. В их основе лежит одно общее качество, которое ногайцы называют «адемшилик», что в переводе означает «человечность». Традиции и обычаи ногайцев подтверждают это.

Прежде в ногайском языке слова «гость» и «друг» звучали одинаково, как и у других народов, — «конак». Хозяин был обязан оберегать своего гостя, в том числе и от кровной мести. Войдя в дом своего заклятого врага, человек автоматически становился его гостем, и о нем заботились, как о лучшем друге. Гостя принято было встречать заранее. Если он приезжал на лошади, то о ней тоже заботился гостеприимный хозяин. Специально для гостя резали барашка или птицу — в зависимости от достатка хозяина. Последний никогда не спрашивал своего гостя о цели приезда или о том, сколько времени тот собирается у него гостить. Считалось, что все это должен сообщить сам гость, когда того захочет.

Обряд вызывания дождя ранее был широко распространен в селах астраханских (юртовских) татар, средневолжских татар-переселенцев (казанских и мишарских), ногайцев-карагашей, туркмен, казахов, а в некоторых селах существует в активной традиции по сей день. Обряд заключается в следующем: все жители села собирают деньги и покупают жертвенное животное (корова, овца, баран или бык), обязательно здоровое, иногда (в некоторых селах) – желательно, черного цвета, символизирующего грозовое небо. В назначенный день на краю села (на берегу реки, на территории святой могилы, мечети) животное приносят в жертву и готовят из него обрядовую пищу. В процессе приготовления или после него устраивается коллективное моление (намаз), которым обычно руководит мулла, а затем следует общественная трапеза. Часто в обряд входит посещение кладбища - могил предков или могилы местного святого (аулья, авлия). В сс. Янго-Аскер, Новые Булгары, Карагали и др. после угощения дети и взрослые брызгались и обливали друг друга водой, имитируя дождь. Кости жертвенного животного обычно закапывают на определенном месте, к примеру, на краю поля. Важно отметить, что подобные коллективные обряды жертвоприношения могут быть проведены и по поводу любого неординарного, экстремального случая, для отвращения всяких бед и несчастий, таких как наводнение, пыльные бури, налет саранчи, война и т.п. Однако, преимущественно их практикуют весной или летом, когда возникает опасность засухи и необходим дождь. Интересно, что в некоторых селах данный обряд может проводиться и отдельной семьей - для семейного благополучия. (Приложение 15)

В свадебной обрядности юртовских татар широко представлена свадебная песенная группа: плачи, свадебные обращения (к жениху и невесте, новой родне каждой из сторон) и свадебные такмаки. В свадебном цикле плачи и причитания матери невесты присутствуют в обрядовом блоке проводов невесты из родного дома. По тематике плачи и причеты невесты представляют собой воспоминания о родном доме, жалобные обращения к отцу и матери. Переезд невесты из родного дома в дом жениха символичен. Прощание с девичеством, вхождение в новую семью, знакомство с многочисленной родней, обретение нового статуса замужней женщины неизбежны для каждой девушки, и тем не менее драматичны. Одевание девушки сопровождалось причетом ее матери: «Риза бул, эдэм иттем» («Будь согласна, сделала из тебя человека»).

Оказывается и в 21 веке ногайцы сохранили из свадебного обряда старины очень многое. (Приложение 16)

Так же я узнала, что ногайцы придавали очень большое значение рождению ребѐнка. Выбор имени играл важную роль. Это событие происходило обязательно в доме отца новорождѐнного. С именем связывалось будущее ребѐнка. Поэтому к его выбору подходили очень серьѐзно. В доме собирались умудрѐнные жизнью старики. Первое слово предоставлялось самому уважаемому из них. Если с его предложением соглашались, имя давалось сразу же. После этого ребѐнка вносили в комнату, и мулла благословлял имя, читая молитву. Потом он брал ребѐнка на руки и, вслух произнося имя, читал молитву. Голова ребѐнка должна была лежать на его правой руке. Стариков угощали, давший имя получал подарок. Обряд имянаречения сохранился до сих пор, правда, имя младенцу дают близкие родственники родителей новорождѐнного.

В юртовской среде, в частности, в пригородном селе Карагали, в последнее время стал возрождаться традиционный их праздник – «Амиль-байрам» («Праздник марта» от иранского языка «хамал» – март). Символика этого праздника связана с началом Нового года и весны. Его можно считать аналогом «Навруз-байрама». В прошлом этот праздник отмечали по очереди близко расположенные села юртовцев.

Сельчане начинали праздновать Амиль с 1 по 10 марта (с 15 по 24 марта по новому стилю). Праздник, в котором участвовало все население, от стариков до детей, заключался в приготовлении праздничной пищи (плова, пирожков), основным компонентом которой была тыква, символизирующая солнце и изобилие в наступающем году. Песни, инструментальные наигрыши, танцы составляли неотъемлемую часть праздника. Дети ходили по домам и распевали праздничные песни.

Мужчины боролись на майданах в ловкости и силе; соревновались в конных скачках, стрельбе из лука и борьбе. Важной частью майдана был вид состязания «алтын кабак» («золотая тыква») заключавшийся в выявлении лучших стрелков. На высокий столб привязывали тыкву, которую опытный стрелок должен был пронзить стрелой.

В современности Амиль-байрам важная составляющая идентификации юртовцев, как специфической тюркской группы Нижнего Поволжья, сложившейся на ногайской основе. (Приложение 17)

IX. Национальная кухня

Традиционной у потомков кочевых народов оставалась пища, даже при длительной оседлости. В период кочевой и полукочевой жизни в рационе ногайцев преобладала конина. Даже баранина тогда считалась в большей мере праздничной пищей и раздавалась на пиру (особенно, среди мужчин), согласно сложному ритуалу. Рыба, овощи и соль в пищу практически тогда не употреблялись, в отличие от послереволюционного времени и советского периода.

Из напитков был известен и популярен кумыс. Но особое предпочтение отдавалось «калмыцкому» (иначе - «ногайскому») плиточному чаю.

Так или иначе, но европейцы этот напиток не оценили. Александр Сергеевич Пушкин в своем кавказском дневнике написал о посещении калмыцкой кибитки: «В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Не думаю, чтоб кухня какого бы то ни было народу могла произвести что-нибудь гаже». Не менее откровенно высказался в своем описании путешествия в Россию «Из Парижа в Астрахань» Александр Дюма, побывавший в гостях у калмыцкого князя Тюменя: «Никогда я не подносил ко рту более отвратительное пойло. Подумалось, что отравлен. Это подхлестнуло полюбопытствовать, из чего составлен тошнотворный напиток».

Сейчас мы с большим удовольствием пьем древний «напиток кочевников» – правда, в несколько «осовремененном» виде.

На самом деле «вареный» чай с молоком – национальный напиток многих народов. Каждый привносит в него что-то свое, и чайные традиции имеют свои нюансы.

Начало приготовления чая у калмыков, ногайцев, татар одинаковое – берется прессованная плитка, крошится на кусочки, которые кладутся в кипяток и варятся. А дальше – начинаются те самые нюансы.

«Для того чтобы приготовить правильный ногайский чай, нужен обряд, который называется «сапырув». В «заварку» ногайцы, кстати, добавляют гвоздику – для аромата. Чай варят 3-5 минут, затем снимают с огня, накрывают полотенцем и дают настояться 10 минут. Затем осторожно сливают жидкость в другую емкость и добавляют молоко. В этом – отличие ногайского чая от калмыцкого или татарского: молоко ногайцы не варят, а доливают. Затем в котел идут соль, для пикантности – немного черного перца или мускатного ореха. И сливочное масло. А затем наступает время «сапырув» - сорок раз подряд жидкость зачерпывается ковшиком и выливается обратно в котел. Тогда чай получается вкусным.

Особую роль для всех групп ногайцев имел «тал кап» — кашеобразная пища из проса.

В кухне юртовцев присутствует также – рисовая каша (шулэ), пирожки с тыквой (кабак бурэк), ногайский пирог (нугай малеш), катланшык парэмэш (разновидность пирожков с мясом округлой формы из слоёного теста), особый вид плова с тыквой (плау), мучная халва (алва) (Приложение 18)

Интересно, что в городе, в отличие от села, уже почти не используется, практика приема праздничной пищи за дастарханом (сервированная скатерть) на полу или на тохтамбете (деревянная лежанка), как было принято в прошлом. У юртовцев уже и в сельской местности гостей принимают только за столом. (Приложение 19)

В этикетную норму приема пищи астраханских ногайцев, как горожан, так и сельчан, по праздникам и семейным мероприятиям, обязательно входит обычай «кол шайкатув» (омовение рук гостей до и после приема пищи с помощью кумгана – узкогорлый сосуд, кувшин для воды с носиком, ручкой и крышкой) (Приложение 20)

ВЫВОДЫ

В настоящее время часто приходится вспоминать об истории и этнографии народов. Так, наверное, и должно быть. Реалии жизни справедливо заставляют человека со стороны взглянуть на себя, интересоваться жизнью своих предков, истоками родного народа, его местом в мировой цивилизации. Это естественно. Поэтому вполне понятно, что издаются новые исследования по истории, культуре народов. Сия участь не обходит и мой народ. Эта исследовательская работа дала мне возможность узнать у старожилов, старейшин, пожилых людей о таких нормах поведения, обычаях, которые помогут нам стать добрее, внимательнее, благороднее.

Заключение

Да, ногайцы были и в прошлом многочисленным, имеющим собственное государство, свой язык народом. От былого величия остались исторические свидетельства, воспоминания. (Приложение 21)

Только тот, кто знает свои корни, способен с уважением относиться к другим народам. Каждый народ мечтает жить в мире, согласии, благоденствии, спокойно сажать сады, строить дома, растить детей. Так давайте же во имя нашего светлого будущего будем прививать принципы добрососедства, терпимости и уважения к окружающим людям, созидать, а не разрушать. Ведь у всех нас один общий дом – наша Земля, одно на всех дано нам небо.

Список литературы и источников:

1. Азизова, Н.Р. Семейная обрядность юртовских татар (историко-этнографическое исследование)

2. Арсланов, Л.Ш., Викторин, В.М. Кто такие астраханские ногайцы?

3. Баязитова, Ф.С. Астраханские татары: Духовное наследие: семейно-бытовая, обрядовая терминология и фольклор

4. Гайнуллина, Н.Г. Эпическая традиция ногайских татар Астраханской области

5. Канокова, Ф.Ю. Традиционная одежда ногайцев XIX-XX вв. (на примере костюмных комплексов этнических групп Астраханских ногайцев карагашей и юртовцев)

6. Керейтов Р.Х. «Ногайцы» 2008г

7. Сызранов А.В. Ислам в Астраханском крае: история и современность. Астрахань, 2007.

8. Усманова А.Р. Свадебная обрядность татар Астраханской области // Живая старина. №4. 2004.

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/

2. http://www.elbrusoid.org/articles/neighbours/430255

3. https://www.wikiwand.com/ru

4. https://ghirone.livejournal.com/85423.html

5. https://coollib.com/b/457431/read

6. https://punkt-a.info/news/glavnoe/v-bolshoy-seme-kalmytskiy-nogayskiy-tatarskiy-kakoy-chay-na-samom-dele-pyut-astrakhantsy

7. https://pogorelovs.ru/vazy-kuvshiny/kuvshin-kumgan

8. http://astinform.ru/nogaytsyi.html

9. https://www.youtube.com/watch?v=c94zVDuR6wQ

10. https://ok.ru/profile/530132754753

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расселение юртовских ногайцев

|

|||

|

|||

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Неразборная, малых размеров юрта «отау»

|

|||

|

|||

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сбор урожая

|

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Тамги ногайцев – юртовцев

|

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Святой покровитель

|

Кыдыр/Хызыр-аулья/ата Туркестани – святой-покровитель странников; на бугре у села Яксатово (Приволжский район).

Слово аулья (также аулия, авлия ( أولياء ) в переводе с арабского означает «покровители», «святые». У тюркоязычных народов Нижней Волги арабское аулья используется в форме единственного числа и обозначает как самого святого, так и его могилу. В Астраханской области существует свыше 50 таких могил-аулья. Часть из них забыты, о части из них помнят только в близлежащей деревне, некоторые же широко известны и за пределами региона

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Юртовско – ногайский диалект

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

В большой семье

Диктант на «народном» ногайском языке

в Карагалинской школе

Вручение сертификатов

за участие в этнографическом диктанте

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Абдул-Хамид Шершенбиевич Джанибеков

|

Памятник ногайскому просветителю

Абдулхамиду Джанибекову

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Джанибековские чтения

|

|||

|

|||

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

|

Общий вид села. С. Каргали (ногайцы). Сентрябрь-октябрь 1930 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Булат Мазитович Салиев

Булат Мазитович Салиев

|

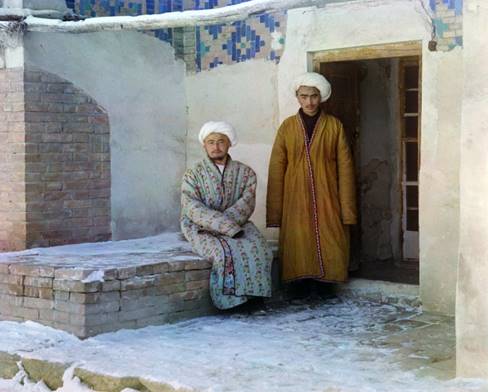

Шакирды медресе, Самарканд, 1907г. Фото Прокудина-Горского

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Национальный костюм

Приложение 13

Фольклор ногайцев

|

Ногайские народные сказки

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Музыкальные инструменты

|

|||

|

|||

Игра на кобызе

Кобыз

|

Игра на саратовской гармошке

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

«Кудай джол»

|

|

||

|

||

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Свадьба юртовских ногайцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

«Амиль – байрам»

|

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Национальная кухня

ногайский чай плау

![]()

нугай малеш

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Гостеприимство

![]()

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

![]() Кумган

Кумган

![]()

![]()

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

![]() АНКЕТЫ НЕКОТОРЫХ РЕСПОНДЕНТОВ

АНКЕТЫ НЕКОТОРЫХ РЕСПОНДЕНТОВ

![]()

![]()

![]()

АНАЛИЗ АНКЕТ

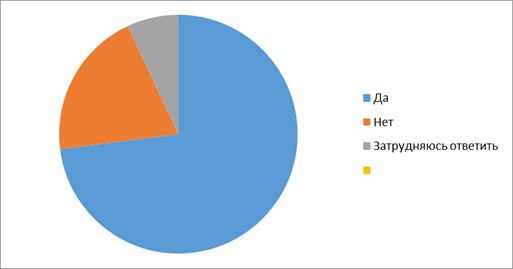

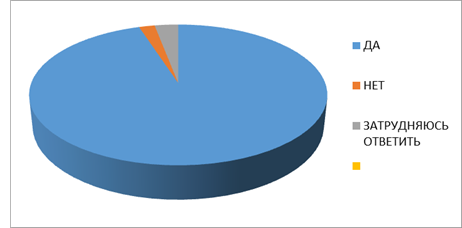

1. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ РОДОВОЙ ЗНАК - ТАМГУ?

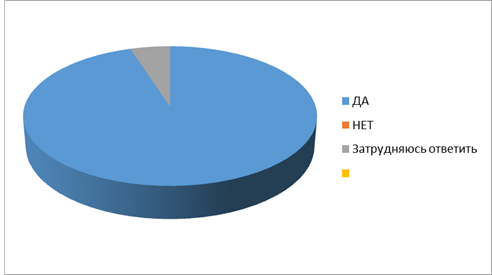

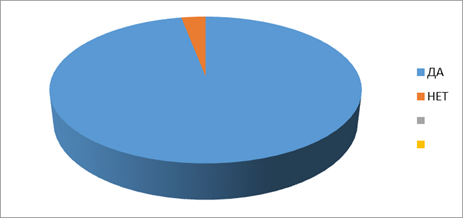

2. ЗНАЕТЕ ЛИ НАРОДНЫХ НОГАЙСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ, УЧЁНЫХ?

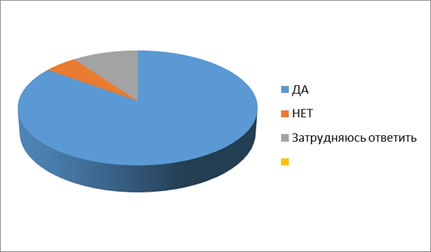

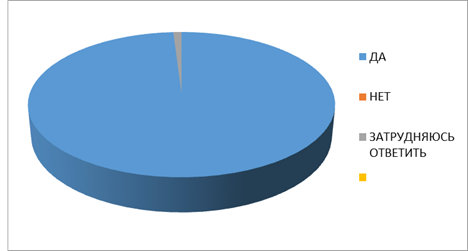

3. ЗНАЕТЕ ЛИ СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, ПОГОВОРКИ НА НОГАЙСКОМ ЯЗЫКЕ?

4. ЕСТЬ В СЕМЬЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НОГАЙСКИЙ КОСТЮМ ИЛИ ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ?

5. СОБЛЮДАЕТЕ НОГАЙСКИЕ ОБЫЧАИ И ПРАЗДНИКИ В СЕМЬЕ?

6. ГОТОВИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОГАЙСКИЕ БЛЮДА?

Выводы:

Респонденты в возрасте 35 и выше лет знают, как выглядит их родовой знак -тамга, таких семей оказалось 73% ; 20% опрашиваемых не смогли дать ответ на поставленный вопрос и 7% затруднились в ответе, это были респонденты более молодого возраста : от 18 до 25 лет.

Каждый второй респондент уверенно назвал имя ногайского просветителя Абдулхамита Джанибекова, но мало кто слышал и смог назвать имена Баси́ра Маджи́товича Абду́ллина и Булата Маджидовича Салиева.

Люди старшего возраста свободно говорят на народном ногайском языке. Без труда смогли привести в пример и загадки, и пословицы, и даже сказки. Люди молодого возраста понимают ногайский язык, но практически им не владеют. Больше разговаривают на русском языке. Многие затруднялись и стеснялись проговорить пословицы, поговорки, загадки на ногайском языке.

Практически в каждой ногайской семье есть национальный костюм или его элементы. Многие респонденты даже продемонстрировали национальную одежду и были горды тем, что они не забывают традиции своих предков. Некоторые элементы костюмов хранятся как семейная реликвия, оставшаяся от прародителей.

Практически каждая ногайская семья соблюдает традиции и праздники. Курбан байрам, Ураза байрам, Амиль байрам – самые популярные праздники, которые знают и чтят. Лишь совсем небольшая часть опрашиваемых равнодушно относится к национальным праздникам: есть – хорошо, нет – и не надо.

Все респонденты готовят национальные блюда, только молодёжь затруднилась ответить, т.к. они просто не подозревали, что пирог с рисом и мясом – это национальное ногайское блюдо. А вот про калмыцкий чай и кумыс знают все. Но никто не смог ответить, в чём особенность ногайского чая.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.