Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10» имени учителя В.А. Смирнова города Ржева Тверской области

Тверская картинная галерея и краеведческий музей в годы Великой Отечественной войны.

Работу выполнила:

Иванова Марина Алексеевна

Директор МОУ «Гимназия №10»

Ржев

2017

Город Калинин стал одним из первых областных центров, пострадавших в Великой Отечественной войне. Бомбежки города начались в десятых числахоктября, 14 октября 1941 года город был захвачен немецко-фашистскими войсками. К этому дню в городе оставалось примерно 10% от численности его довоенного населения. Началась оккупация, продолжавшаяся два месяца. Как развивались военные события можно судить по хронике обороны и освобождения города Калинина, составленной по военным документам 1941 – 1942 г.г. сотрудниками Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького.

1941 год.

10 октября

Началась Калининская оборонительная операция войск Западного фронта против немецко-фашистских войск.

12 октября

Глубокий прорыв соединений 3-й танковой группы между Сычёвкой и Вязьмой и выход одного моторизованного корпуса в тыл армиям правого крыла Западного фронта заставил советское командование снять с фронта 29-ю армию и развернуть её по левому берегу Волги для прикрытия ржевской группировки с юго-востока. По приказу Ставки из армии правого крыла фронта изъято семь стрелковых дивизий для переброски их на Можайский рубеж обороны и в район Калинина.

14 октября

Войска Западного фронта оставили город Калинин. Соединения 3-й немецкой танковой группы сразу же после захвата города попытались развить наступление на Торжок, выйти в тыл войскам Северо-Западного фронта, но получили отпор со стороны оперативной группы Северо-Западного фронта Н. Ф. Ватутина.

17 октября

Создан Калининский фронт из войск правого крыла (22, 29 и 30-я армии) и группы генерал-лейтенанта Н. Ф. Ватутина во главе с генерал-полковником И. С. Коневым. Членом Военного Совета фронта назначен корпусной комиссар Д. С. Леонов, начальником штаба И. И. Иванов. По указанию Ставки войска Калининского фронта нанесли контрудар по 41-му моторизированному корпусу противника, стремившемуся прорваться из района Калинина на Торжок, в тыл войскам Северо-западного фронта, и отбросили его на исходное положение. В боях отличилась 8-я танковая бригада полковника П. А. Ротмистрова, укомплектованная ленинградскими рабочими-добровольцами. Совершила героический рейд 21-я отдельная танковая бригада из района села Тургиново в направлении Калинина. 27 танков Т-34 и 8 танков Т-60 взяли курс на Калинин, но встретили сильный огонь противотанковых орудий, подверглись непрерывной бомбардировке с воздуха. Лишь 8 танков достигли южной окраины Калинина, и только танк Т-34 под командованием старшего сержанта С. Горобца прорвался в город и совершил легендарный рейд по городу. Он появился со стороны «Пролетарки», прошёл через город, обстрелял комендатуру, вызвал переполох у немцев и ушёл к своим войскам. Силами бригады уничтожены за день боя до 38 танков, около 70 орудий и миномётов, 170 автомашин, до 500 вражеских солдат и офицеров.

19 октября

Из вечернего сообщения Совинформбюро: «Во всех районах Калининской области, захваченных немцами, активно действуют партизанские отряды. Их число растёт с каждым днём. Десятки и сотни рабочих и служащих предприятий и учреждений, сотни колхозников идут в партизанские отряды и, не щадя своей жизни, дерутся с фашистскими захватчиками».

20 октября

Из утреннего сообщения Совинформбюро: «Наша часть, действующая на одном из участков Калининского направления, за один день 18 октября уничтожила 17 немецких танков, 30 автомашин с боеприпасами и 15 автомашин с фашистской пехотой. На другом участке Калининского направления за 18 октября уничтожено около трёхсот немецких автомашин, из них более 200 автомашин с пехотой и около 100 машин с горючим и боеприпасами».

30 октября

Из утреннего сообщения Совинформбюро: «В боях в районе города Калинина – наши части захватили в плен большую группу немецких солдат. Обширная переписка, найденная у пленных, говорит о всё возрастающем недовольстве народных масс Германии войной против Советского Союза».

31 октября

Из утреннего сообщения Совинформбюро: «На одном из участков Калининского направления дальнобойная батарея под командованием лейтенанта Беликова разгромила вражеский аэродром, уничтожив 14 неприятельских самолётов».

1 ноября

К этому дню в оккупированных районах области действовали 56 партизанских отрядов общей численностью 1724 человека.

5 ноября

Из утреннего сообщения Совинформбюро: «Одна наша часть, действующая на Калининском фронте, за один день боёв уничтожила 15 немецких танков, 10 бронемашин, 13 орудий, несколько миномётных батарей и около 600 солдат и офицеров противника».

7 ноября

Военный Совет Калининского фронта наградил боевыми орденами и медалями 88 танкистов 8-й танковой бригады.

17 ноября

Из вечернего сообщения Совинформбюро: «…Особенно ожесточённые бои происходили на Калининском и одном из участков Юго-Западного фронта».

«На одном из участков Калининского направления фронта наши разведчики обнаружили в тылу у врага 20 трупов немецких солдат. Как выяснилось из показаний пленных, эти немецкие солдаты были расстреляны за отказ идти в наступление. Захваченные в плен фашисты сообщают, что в течение месяца из 253-й и 102-й пехотных дивизий дезертировало свыше 280 солдат. Недавно всем частям был зачитан приказ германского командования. В приказе говорилось, что каждый солдат, отставший от своей части по какой бы то ни было причине, будет считаться дезертиром и при поимке расстреливаться…»

25 ноября

Из вечернего сообщения Совинформбюро: «Части тов. Масленникова за 10 дней боёв, уничтожили 38 вражеских танков, 19 орудий, 19 миномётов, 230 мотоциклов и захватили 5 танков, 10 орудий, 32 автомашины, 116 мотоциклов и 53 пулемётов противника».

4 декабря

Завершилась Калининская оборонительная операция войск Калининского и Западного фронтов против немецких войск 9-й армии и 3-й танковой группы. К концу операции противник был остановлен на рубеже севернее населённых пунктов Селижарово, Черногубово, Мишутино, Мошки, Волынцево, северная окраина г. Калинина, Юрьевское.

5 декабря

Началась Калининская наступательная операция (5. 12. 1941-7.01.1942) войск Калининского фронта против войск левого крыла группы армий «Центр», положившая начало контрнаступлению советских войск в битве под Москвой. Фронт должен был нанести удар по 9-й армии противника, освободить Калинин и выйти в тыл войск, действовавших против Западного фронта.

7 декабря

29-я армия Калининского фронта, атаковав противника юго-западнее Калинина, перешла здесь Волгу по льду и вклинилась во вражескую оборону.

9 декабря

31 армия Калининского фронта после трёхдневных упорных боёв прорвала вражескую оборону на Волге южнее Калинина, вышла на линию Кольцово, Мозжарино, Чуприяновка, Коромыслово, перерезала дорогу Калинин-Тургиново.

13 декабря

Соединения 29-й армии (командующий генерал-майор В. И. Швецов) и 31-й армии (командующий генерал-майор В. А. Юшкевич) вышли на пути отхода калининской группировки немцев. Гарнизону фашистских войск было предложено капитулировать.

16 декабря

На рассвете из района Неготино по отходящему противнику был нанесён удар войсками 31-й армии, 252-я дивизия 29-й армии атаковала противника севернее села Даниловское. К трём часам 243-я дивизия 29-й армии заняла северную часть Калинина. К 11 часам в город ворвались правофланговые части 256-й дивизии. К 13 часам город полностью освобождён от немецких войск. Это был первый освобождённый областной центр.

«В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. ЕЩЁ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА. После ожесточённых боёв войска Калининского фронта овладели городом Калинином. В боях в районе города Калинина наши войска нанесли крупное поражение 9 немецкой армии генерал-полковника Штрауса, разгромив 86, 110, 129, 161 и 251 пехотные дивизии, входившие в состав этой армии. Остатки разбитых дивизий противника отступают на запад. В боях за город Калинин отличились войска генерал-лейтенанта т. Масленникова и генерал-майора т. Юшкевича. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются. Наши войска преследуют и уничтожают отходящего противника. СОВИНФОРМБЮРО».

17 декабря

«ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК ПРИ ВЗЯТИИ ГОРОДА КАЛИНИНА. При взятии города Калинина, по предварительным и неполным данным, войска Калининского фронта захватили у немцев следующие трофеи: орудий разного калибра – 190, из них 4 тяжёлых двенадцатидюймовых, танков – 31, самолётов – 9, автомашин – около 1.000, миномётов – 160, пулемётов – 303, автоматов – 292, велосипедов – 1.300, мотоциклов – 47, винтовок – 4.500, снарядов – 21.000, мин – 12.500, патронов – свыше 500.000, радиостанций – 18, боевых знамён – 4. Кроме того захвачены два склада боеприпасов, склад с обмундированием, повозки, кабель и много другого военного имущества. Подсчёт трофеев продолжается. В боях в районе Калинина немцы потеряли только убитыми более 10000 солдат и офицеров. СОВИНФОРМБЮРО».

18 декабря

На площади Ленина в Калинине торжественно поднят красный флаг. Состоялось первое после освобождения областного центра заседание горкома КПСС.

26 декабря

Город Калинин получил электрический свет.

27 декабря

«ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 17 ПО 27 ДЕКАБРЯ. В боях с немецкими оккупантами войсками Калининского фронта с 17 по 27 декабря захвачены следующие трофеи: танков и танкеток – 103, бронемашин – 6, орудий разного калибра – 180, пулемётов – 267, автоматов – 135, миномётов – 86, огнемётов, винтовок – 659, автомашин – 1323, мотоциклов – 348, велосипедов – 213, самолётов – 8, радиостанций – 6, повозок – 115, лошадей – 130, снарядов – 12200, мин разного калибра – свыше 8300, винтовочных патронов – 778480, гранат – 1270 и другое военное имущество. За этот же период уничтожено 38 танков, до 20 орудий, 75 пулемётов, 400 автомашин, 23 мотоцикла, 295 повозок с грузом и другое военное снаряжение». В городе Калинине заработала баня.

30 декабря

В Калининском Доме Красной Армии состоялось вручение орденов и медалей бойцам и командирам, отличившимся в боях за Калинин.

1942 год.

1 января

В Калинине возобновила выход областная газета «Пролетарская правда».

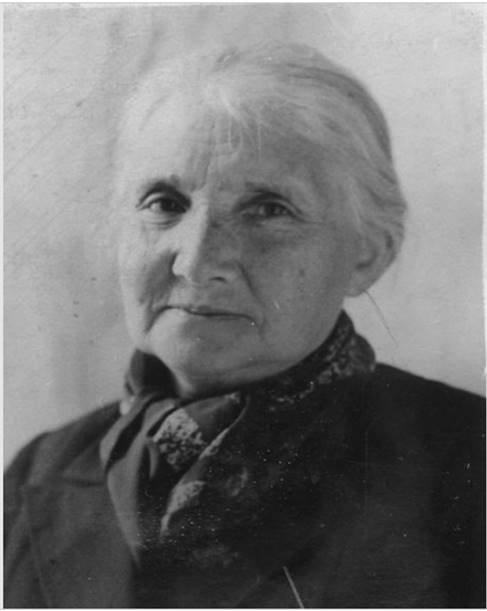

О том, что случилось с Тверскими (в то время - Калининскими) краеведческим музеем и картинной галереей свидетельствуют многие сохранившиеся документы и специальные акты, составленные после освобождения города. В фонде документации Тверской областной картинной галереи (Государственного объединённого музея) сохранилась рукопись Мроз Елены Константиновны, бывшей в то время директором картинной галереи, благодаря которой мы можем узнать про жизнь Тверского музея в оккупации. Мроз Елена Константиновна была образованнейшим музейным специалистом, прожила не лёгкую жизнь с клеймом «враг народа», после войны была реабилитирована.

Мроз Елена Константиновна. 1885 – 1953.

Она родилась в г. Николаевске, ныне - Николаевск-на-Амуре, Приморского края в семье владельцев рыбных промыслов. В 1917 г. окончила Высшие женские Бестужевские курсы в г. Петрограде по специальности «теория и история искусств». Искусствовед, музейный работник. Владела иностранными языками. В 1910-12 г.г. путешествовала по Европе вместе с мужем - царским морским офицером Э.К.Мрозом. Начиная с 1917 г. работала в Гатчинском музее, ГРМ, музее ВАХ, преподавала историю искусств на Высших курсах искусствоведения в г. Петрограде. В 1926 г. была арестована по делу католических священников. В 1933 г. арестована по делу «Российской национальной партии» - «дело славистов» в соответствии с решением Ленинградской коллегии ОГПУ, осуждена по ст. 58-10-11 на 3 года. Освобождена за 6 месяцев до окончания срока - в мае 1936 г. С 1936 г. жила в г. Калинине; работала: научным сотрудником в музее, инспектором ИЗО Калининского областного отдела по делам искусств, в галерее - старшим научным сотрудником, ВРИО директора, директором с 1937 по 1950 г.г. Первой сделала научные описания всей художественной коллекции музея, создала картотеку тверских художников, при её активном участии проведена работа по выявлению экспонатов галереи, похищенных при оккупации г. Калинина. В 1946 г. была награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.». С 1949 г., работала председателем, затем - ответственным секретарём в Калининской организации Союза советских художников. 1950 г. Умерла и похоронена в г. Калинине на Первомайском кладбище. В 1956 г. в результате пересмотра «ленинградской» части «дела славистов» Е.К. Мроз была реабилитирована.

Из её записок военной поры перед читателем встаёт следующая картина. Вскоре после начала Великой Отечественной войны Калининским Облисполкомом было принято решение о временном объединении галереи и музея под общей дирекцией и о сокращении штатов. К началу оккупации экспозиции галереи и музея находились в бывшей церкви Вознесения в центре города. Здесь же размещалось и основное фондохранилище художественных коллекций, оставшихся в захваченном городе, в запасниках на улице Баррикадной (бывшая церковь Воскресения, хранилище №3) также были картины, бронза, стекло, фарфор.

Протоколы рабочих совещаний в музее за летние месяцы носят вполне безмятежный характер; на них обсуждаются преимущественно вопросы текущей музейной жизни. Только в начале октября начинаются первые мероприятия по подготовке к эвакуации музейных ценностей, что отражено в приказе по музею: « … с 8 октября приступить к упаковке картин, а также к упаковке музейных ценностей». Директор музея Б.И.Глазова 10 октября отправляется в Москву для получения распоряжения об отправке экспонатов и месте их временного размещения. 11 октября она получает в ГИМ-е отреставрированные экспонаты Калининского музея. Сведений об её возвращении в Калинин не сохранилось. Перед отъездом в Москву Б.И.Глазова назначает старшего научного сотрудника Е.К. Мроз временно исполнять свои обязанности.

При обстреле западных городских районов города еще 13 октября 1941 года погибла главный хранитель М.П. Петрова, возвращавшаяся из хранилища на улице Баррикадной. В галерее во время оккупации остался только старший научный сотрудник С.Н. Юренев, так как временно исполняющая обязанности директора Е.К. Мроз выехала до оккупации Калинина в Кашин, направленная туда для размещения эвакуируемых из галереи коллекций, и в захваченный Калинин не успела вернуться. С.Н. Юренев по возможности пытался прятать наиболее ценные, на его взгляд, экспонаты, перенося их в ближайшие подвалы и прикрывая их хламом. Ему же приходилось по требованию оккупационных властей выдавать понравившиеся новым хозяевам музейные предметы для украшения офицерского клуба, кабинетов и квартир немецких военачальников, для убранства открывающихся церквей.

16 декабря 1941 года после ожесточенных боев город был освобожден войсками Красной армии. В период оккупации и особенно во время отступления немцев город сильно пострадал. Был взорван Старый мост через Волгу, выгорел и частично был разрушен Императорский дворец, в развалинах находились здания ансамблей центральной части города, площадь перед Дворцом и площадь Ленина были превращены в немецкие кладбища и ужасали очевидцев лесом могильных крестов, было разрушено большинство заводов и фабрик. В затверецком фондохранилище - в бывшей церкви Мины и Виктора, погибли все экспонаты за исключением двух чугунных пушек. На ул. Баррикадной в фондохранилище №3 чудом сохранилось 7 музейных опечатанных ящиков с драгоценными металлами; остальное погибло при бомбёжке и в последовавшем за ней пожаре.

Здание Вознесенской церкви, к счастью, уцелело, но подверглось разгрому. О том, в каком состоянии был обнаружен музей буквально через несколько дней после оккупации, о действиях по его восстановлению, предпринятых сотрудниками, живо свидетельствуют фрагменты рукописи Елены Константиновны Мроз, посвященной истории картинной галереи, написанной в годы войны: «У окна лежала разбитая статуя "В.И.Ленин в Разливе" раб. Пинчука. Во всех витринах выбиты стекла: миниатюры, фарфор, вышивки золотом новоторжских мастериц похищены. По возвращении в Музей 26-го декабря 1941 года, после оккупации г. Калинина немцами, в нем была обнаружена картина полного разгрома. Вся ниша перед музеем была загромождена всевозможной мебелью, вынесенной из соседних домов во время пожаров. В здании музея все стекла были выбиты. В нем самом устроена церковь, для устройства которой разрушен левый запас картинной галереи, где хранились фонды. Все картины, скульптуры, равно как и экспонаты выставки "Великая Отечественная война Советского народа" и отдела природы были свалены в ужасном беспорядке в помещение картинной галереи в правой части здания. Все сплошь покрыто снегом и осколками битого стекла. В кабинете директора и канцелярии та же картина. Ящики столов выломаны, дверцы выломаны, бумаги все валялись на полу, покрытые снегом и мусором в канцелярии вместе с бумагами валялись церковные облачения, брошенные на ходу грабителями картины, в углу стояла купель. Температура воздуха музея была та же, что и снаружи - 35-40°.

Работу по приведению в порядок Музея в декабре 1941 г. начали четыре человека: ВРИО директора Мроз Е.К., комендант Лонькин Н.А. и техники сотрудники (фамилия неразборчиво) Л.А. и Крупенникова Е.П. Организована охрана музея. С половины января 1942 г. были приглашены на работу ст. научный сотрудник Предтеченская Л.Д. и бухгалтер Поварова Т.Н. Работа по приведению в порядок музея началась со вставки стекол. По счастью оказались целыми ранее снятые зимние рамы, которые и были вставлены, заделаны фанерой разбитые окна купола. Затем началась разборка иконостаса и прочих сооружений в церкви и восстановление левого запаса галереи. Одновременно приводились в порядок и постепенно вводились служебные помещения. Началась проверка музейных ценностей, находившихся в помещении на улице Советская, подготовка к организации выставки "Великая Отечественная война Советского народа" и к восстановлению раздела выставки "Героическое прошлое русского народа" и постоянной экспозиции картинной галереи».

Поступившая в 1946 году на работу в Картинную галерею Л.И. Кац, основываясь на рассказах старых сотрудников, пишет в своих воспоминаниях: «Инвентарные карточки были рассыпаны по полу, на некоторых из них остались грязные следы кованых сапог. Безжалостно была раздавлена сапогом изящная миниатюра из слоновой кости - копия Зубовой с картины Ж.-Б. Грёза «Девушка с голубями».

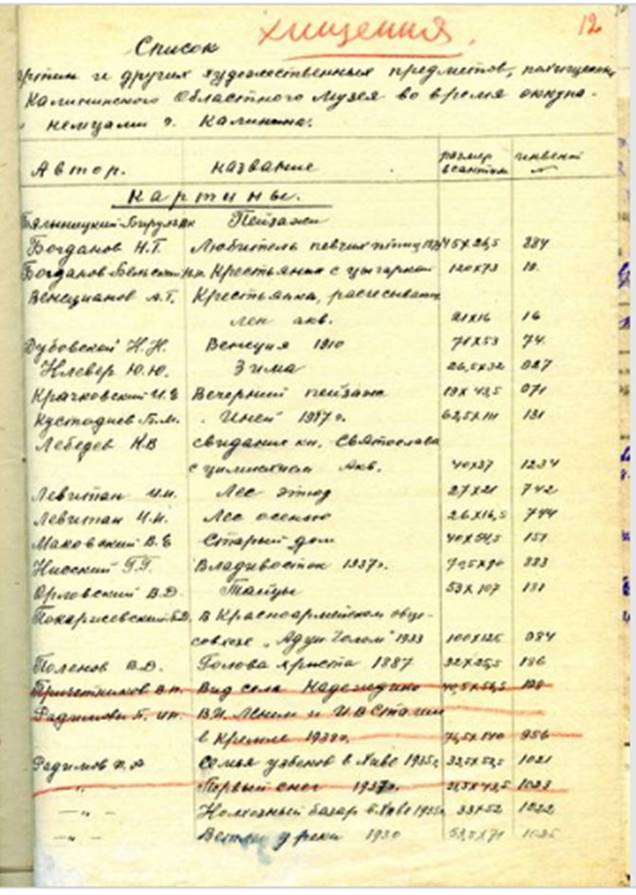

Проверка коллекций и выявление ущерба, нанесенного художественным коллекциям, начались практически сразу после освобождения города. Уже к 27 января 1942 года был составлен «Список картин и других художественных предметов, похищенных из Калининского Областного Музея во время оккупации немцами г. Калинина», подписанный Е.К. Мроз, исполнявшей в тот момент обязанности директора музея.

В него вошли 75 отдельно поименованных произведений живописи, графики, скульптуры, а также упоминалось, что «похищено большое количество фарфора и других предметов из хранилища на Баррикадной улице». «8 февраля 1942 года директором Музея был назначен присланный из Москвы А.Н. Топорнин. После проверки музейных ценностей, библиотеки и приведения в порядок помещения музея все работы сосредоточились на организации Выставки "Великая Отечественная война", для чего была создана бригада с привлечением специалистов из Москвы».

В начале апреля 1942 года была создана Комиссия по проверке музейных ценностей Картинной галереи Калининского областного музея в составе: директор музея - А.Н. Топорнин, старшие научные сотрудники - Е.К.Мроз и Л.Д. Предтеченская. Из актов, составленных комиссией 7 и 17 апреля 1942 года, следует, что было «похищено немецкими оккупантами»: предметов графики - 51, скульптуры - 28, декоративно-прикладного искусства - 55, живописи - 96; всего - 230 единиц. Однако цифра эта не стала окончательной. Еще во время работы комиссии часть вещей была возвращена в галерею жителями Калинина, вернувшимися в свои квартиры после оккупации.

11 июня 1942 года музей был восстановлен, открыта выставка "Великая Отечественная война Советского народа" с разделом "Героическое прошлое русского народа" и открыта постоянная экспозиция картинной галереи с отделами русского, советского и западно-европейского искусства. Количество экспонатов галереи, как и площадь, занимаемая ими, увеличились по сравнению с 1941 года в 2,5 раза. Увеличение произошло за счет фондов галереи ... Фашистскими грабителями было похищено: картин и икон - 84, миниатюр, рисунков и гравюр - 35, скульптур и медалей - 28, фарфора и вышивок - 54 предмета. Оставляя Калинин, фашисты сожгли хранилище музея, находившееся за Тверцой, где погиб ценнейший краеведческий материал, собиравшийся музеем в течение 75 лет. Немцы разграбили также и второе хранилище музея на Баррикадной.

С момента открытия музея, то есть с 11-го июня по 24 июля 1942 года посетило 11574 человек, было проведено 84 экскурсии и 91 консультация. Были организованы три выставки - "Боевой приказ Родины" в городском саду и две выставки передвижки для Старицкого района Калининской области. На второе полугодие 1942 года были намечены две большие выставки: «XXV лет Советской власти" и "Великая Отечественная война Советского народа в произведениях Московских живописцев и графиков", а также ряд передвижных выставок.

В 1942 году Калинин оставался в прифронтовой полосе: на Ржевском плацдарме продолжались напряжённые бои. 11 июля 1942 года из Секретной части НКП РСФСР поступил приказ на эвакуацию из Калинина наиболее ценных экспонатов. С 30 июля по 5 августа коллектив под руководством Е.К. Мроз занимался упаковкой музейных предметов. Для приёма коллекций в г. Кашин был направлен сотрудник музея Р.С. Таубе. После отправки первой очереди была подготовлена вторая партия ящиков, включавшая и учётную документацию.

8 августа 1942 года по актам временного хранения было передано 327 экспонатов на Завод им. 1 Мая, в школу младших лейтенантов, райком ВЛКСМ и ОблОНО. В дальнейшем, на протяжении всей войны таким же образом экспонаты передавались на временное пользование в переезжавшие за фронтом госпиталя и военные части. 4 сентября 1943 года Калининский Облисполком принял решение о выделении картинной галереи из системы ОблОНО и о передаче ее в Отдел по делам искусств. 21 сентября 1943 года директором музея Г.А. Кадышем и директором картинной галереи Е.К. Мроз был подписан «Акт» о сдаче-приемке ценностей областной картинной галереи.

3 ноября 1943 года в Управление по делам искусств при СНК РСФСР был направлен уточненный список экспонатов галереи, похищенных во время оккупации немцами города Калинина. К этому же времени относится и «Опись ценностей Калининской областной картинной галереи, вывезенных гитлеровцами в Германию и в страны ее сообщников», хранящаяся в ГАРФ . В ней на 14 листах перечислено 193 утраченных произведения, оцененные в 792 900 рублей.

Несмотря на понесенные потери, галерея продолжала свою деятельность. В 1944 году были возвращены произведения, эвакуированные в Кашин, что позволило значительно расширить экспозицию. В том же году был создан отдел западноевропейского искусства. Были возобновлены и работы по комплектованию собрания. В 1942 году были приобретены несколько этюдов В.Д. Поленова и пейзаж А.В. Гине «Лунная ночь», в 1943 - начале 1945 года поступили работы И.Е. Репина, В.М. Васнецова, П.П. Трубецкого, К.Ф. Богаевского, Б.Д. Григорьева, С.Ю. Судейкина и многих других мастеров. Сам факт, что в такие тяжелые годы коллекция продолжала расти, вызывает уважение и удивление. Но еще более поразительным и даже фантастическим кажется факт приобретения работ русских художников-эмигрантов (Григорьев, Судейкин), объявленных официальным советским искусствоведением «представителями реакционного буржуазного искусства».

Еще в военные и в первые послевоенные годы в галерею вернулось несколько произведений из считавшихся утраченными. Так, возвратившаяся из эвакуации жительница Калинина И.Ф. Фёдорова обнаружила в своей квартире картину Г.Г. Чернецова «Фонтан Хабания в Каире» и 18 февраля 1942 года вернула её в галерею в полной сохранности. Пейзаж И.И. Шишкина «Лес (Сосны)» был принесен в 1946 году нашедшим ее В.Ф. Каменским. В 1952 году в Государственный русский музей была прислана простым письмом по почте купленная на рынке акварель А.Г. Венецианова «Крестьянка, расчесывающая лен». Приславший её человек передавал акварель в дар Государственному русскому музею. Заведующий отделом русского искусства А.Н. Савинов, специализировавшийся на школе Венецианова, узнал в ней работу из нашего собрания. От имени дирекции Русского музея, он прислал в галерею письмо с просьбой подтвердить юридическое право владения, и в 1953 году исчезнувшая в годы войны работа вернулась в Калининскую галерею.

На сегодня сотрудниками галереи проведена большая работа по уточнению списка художественных ценностей, утраченных в годы Великой Отечественной войны, посредством сличения старых инвентарных книг и книг поступлений, сохранившихся архивных материалов, проведения сверок фондов. На сегодня он включает 195 подтверждённых документально экспонатов: живопись - 72, скульптура - 27, декоративно-прикладное искусство - 63, графика - 33. Потери библиотечного фонда составляют 214 единиц. К наиболее значительным потерям, в какой-то степени даже изменившим характер собрания и до сих пор не восполненным, можно отнести: ларец с крестом архимандрита Дионисия, картину Г.В. Сороки «Вид села Спасского Тамбовской губернии», портреты Елизаветы Петровны и графа М.К. Скавронского работы П. Ротари, портрет Екатерины II В. Эриксена, картину Б.М. Кустодиева «Иней», два пейзажных этюда И.И. Левитана, два портретных барельефа второй половины XVIII века на слоновой кости - «Екатерина II» и «Великий князь Павел Петрович и великая княгиня Мария Федоровна», восковой барельеф 2-й половины XVIII века «Екатерина II», серию декоративных скульптур из фарфора фабрики Гарднера, изделия конца XVIII века французских фарфоровых мануфактур, два рисунка Тома де Томона, портретные миниатюры А.М. Вегнера, А.О. Дезарно и Шамиссо, акварельный портрет великого князя Михаила Павловича работы П.А. Федотова.

ИЗ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ГОРОДА КАЛИНИНА от 31 марта 1942 года: Здание облисполкома (б. Путевой дворец Екатерины II) на площади Революции (д. № 3 по Советской ул.), построенный в 1763-67 гг. по проекту М. Ф. Казакова. В период оккупации г. Калинина в здании временно помещался немецкий штаб. При отступлении войск все здание, за исключением части правого крыла, сожжено. Сгорели крыши, деревянные перекрытия, полы, перегородки, заполнения дверных и оконных проемов. Разрушены: чугунная лестница вестибюля, главная лестница дворца, винтовая чугунная лестница, соединявшая служебные помещения первого и второго этажей. Огнем уничтожены обстановка и убранство зал, в том числе бронзовые бра и люстры с хрусталем, выполненные по рисункам К. Росси. Стены здания обгорели и частично разрушились в верхних окончаниях (карнизы). Стена, выходящая в сад, подверглась обстрелу и имеет ряд выбоин в наружной штукатурке. Штукатурная отделка большей части внутренних помещений осыпалась. В главном зале остались только отдельные фрагменты, которые лишь с большим трудом могут быть использованы в качестве наводящего материала при восстановлении здания. Разрушены мраморные камины главного зала с большими зеркалами и часть гранитных колонн вестибюля (из шести колонн остались четыре). Штукатурка, уцелевшая на стенах кабинетов первого этажа, разрисована изображениями порнографического характера, которые иногда сопровождаются стихами на немецком языке. Городской сквер перед зданием дворца изрыт и превращен немцами в кладбище для своих солдат.

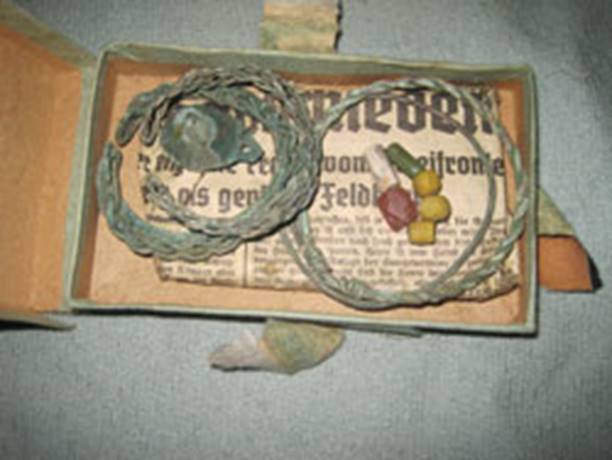

В наше время всё ещё продолжаются поиски пропавших экспонатов из Тверского Государственного областного музея в годы войны. Иногда весточки о них приходят оттуда, откуда ни кто и не ждал. Весной - летом 2012 года в Тверских газетах появились следующие публикации: «Тверские ведомости» от 23.05.2012года - Светлана Герасимова. «Уникальная коллекция вернулась», межобластной еженедельник «Караван + Я» номер от №24 (848) от 13.06.2012 года - «Утраченные реликвии вернулись домой из Германии». В этих статьях сообщалось о том, что музейные ценности, вывезенные в Германию в период оккупации во время ВОВ, вернулись в Тверь. Как произошло это событие и что предшествовало случившемуся я думаю будет интересно узнать моему читателю. В фондах Тверского государственного объединенного музея 21 мая произошло долгожданное событие: вскрывали коробки, полученные из Посольства России в Германии. Вернулись домой музейные предметы из коллекции довоенного Тверского музея.

Их путешествие в Германию началось более 70 лет назад, когда в октябре-декабре 1941 года линия фронта проходила по улицам города Калинина. Шли ожесточенные бои за Калинин. Немецкое командование снимает 129-ю пехотную дивизию с Московского направления и перебрасывает её в волжский город. Отсюда и начинается эта удивительная история с возвращением пропавших экспонатов длиною в 70 с лишним лет.

В Затверечье, где в церкви мучеников Мины, Виктора и Викентия, построенной в далёком XVIII веке - располагалось знаменитое фондохранилище Тверского краеведческого музея, а также находились отдельные предметы археологии и религиозного культа, зоологические, этнографические и иные коллекции довоенной России, в этом районе держали оборону против советских войск части той самой немецкой 129-й пехотной дивизии. Врач из этой дивизии, оказавшись рядом с церковью, увидел разбросанные на снегу старинные музейные предметы. Он с первого взгляда понял, насколько ценна его находка и понимал значение этих исторических материалов, так как его отец был археологом. Собрав лежавшие на снегу предметы и, возможно, побывав в здании фондохранилища, поврежденного снарядами, врач аккуратно завернул их в медицинскую вату, немецкие газеты 40-х годов и несколькими посылками отправил жене - в Германию. В письме к своей супруге в апреле 1942 года врач пишет: «Получила ли ты поврежденного, но красивого Христа на дереве, присланного из Калинина?» Самому же порадоваться столь ценной находке врачу не удалось. В сентябре 1942 года он погиб во время второго сражения за Ржев: немецкие войска попали под артобстрел советских летчиков. Прошло некоторое время после войны и вдова врача завещала сыну вернуть музейные ценности в г. Ржев, так как в их семье сложилось убеждение, что они из Ржевского краеведческого музея. В течение нескольких десятилетий сын пытался выполнить волю матери, но большие таможенные пошлины при перевозке культурных ценностей через границу, не всегда понимающее отношение немецких чиновников, неторопливая работа посредников не позволяли это сделать. Только когда в мае 2011 года во время приезда в составе немецкой делегации во Ржев сын врача вышел непосредственно на музейных сотрудников, был установлен контакт с сотрудниками местного музея - родственники врача всерьёз полагали, что предметы были вывезены именно из Ржевского краеведческого музея, что не соответствовало действительности, работа значительно ускорилась. Завязалась переписка владельца тверских музейных материалов в Германии и музейщиков из Твери, так как надо было составить списки перемещенных музейных ценностей, точно определить их принадлежность. Присланные из Германии списки, хотя были очень неполными, а местами и непонятными, показали, что на отдельных предметах сохранились инвентарные номера. Сразу стало ясно, что предметы не могут принадлежать Ржевскому музею. В нем до войны было чуть более пяти тысяч предметов, а в списке были номера больше этой цифры: 7914, 10949, 12152. Такие учетные номера могли быть только в богатейшем областном музее. Сотрудники отдела фондов провели сверку номеров с записями в Книгах поступлений Тверского музея, которых, к счастью, сохранилось одиннадцать. Стало ясно, что музейные материалы - из коллекции довоенного Калининского музея. Подтверждением стала и та фраза из письма военного врача жене в апреле 1942 года: «Ты получила из Калинина поврежденного, но красивого Христа, нарисованного на доске?» Кстати, что касается сведений, изложенных в письме врача, то, действительно, похожая икона с номером 17666 была в посылке! А в Книге поступлений музея рубежа XIX-XX веков для этого инвентарного номера нашлось описание: «Икона Христа. Тверской кафедральный собор». Началась работа по организации возврата музейных ценностей в Россию и в Тверь. К ней подключились заместитель председателя Правительства Тверской области С.В. Вержбицкая, сотрудник Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству С.Д. Некрасова, советник по культуре Посольства России в Германии А. А. Лопушинский. Всю работу по возвращению музейных материалов консультировал и курировал сотрудник Министерства культуры РФ Н.И. Никандров. 9 марта 2012 года в Посольстве России в Германии владелец предметов из Тверского музея в торжественной обстановке передал их российскому послу В.М. Гринину. Но опять в какой-то момент возникли проблемы, и Н.И. Никандров вынужден был обратиться за помощью к М.Е. Швыдкому, бывшему в то время министром культуры РФ. 19 мая перемещенные в годы Второй мировой войны музейные ценности наконец-то вернулись домой - в Тверской музей. 21 мая комиссия музейных сотрудников вскрыла упаковочные коробки и приступила к составлению описи предметов, число которых оказалось значительно больше заявленного: 825 единиц вместо 480. За несколько последних десятилетий возвращения в Россию такого количества перемещенных в годы Второй мировой войны культурных ценностей не было!

Чувства музейных работников, увидевших возвращенные материалы, не поддаются описанию. Имеющийся список действительно не отражал всего богатства вернувшихся музейных предметов. Их хронологические рамки - от V тысячелетия до нашей эры до XIX века нашей эры включительно. Кстати, многие культурные ценности сохранились в том же отличном состоянии, в котором их отправлял в Германию военный врач. Среди возвращенных материалов треть - предметы археологии: наконечники копий, стрел, топоры-молоты, тесла из камня, кости и железа.

Большая часть вернувшегося - предметы религиозного культа: иконы на дереве, меди, кости, складни, уникальная коллекция крестов разных размеров. Наиболее интересны икона «Спас» из Тверского кафедрального Спасо-Преображенского собора, резная икона на кости «Преподобные Зосима и Саватий», тверской вариант медной иконы «Никита Бесогон», иконы на перламутре и сланце, фрагмент височного кольца племени вятичей, которых нет в коллекции музея, и многое другое.

Следует отметить, что большинство произведений искусства и старины в далёкой Германии в отличном состоянии сохранились до наших дней. К великому сожалению, мы не можем назвать имени погибшего в годы Великой Отечественной войны немецкого врача, равно как и иные подробности его биографии: первое, о чём попросил его сын, вернувший экспозицию на родину, - соблюсти инкогнито. Оценить значимость всего на данный момент не представляется возможным. Впереди большая работа по идентификации предметов, но для того, чтобы жители Твери увидели пришедший из-за границы роскошный подарок и музею, и городу, планируется 20 июня в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина открыть выставку. На ней будет представлена основная часть вернувшихся домой музейных предметов из довоенной коллекции Тверского музея. Выставка будет работать до Дня города. Кроме того, в 2013 году в Москве будет работать выставка, рассказывающая о возвращении в Россию перемещенных в период Второй мировой войны культурных ценностей. Тверской государственный объединенный музей - в числе участников этой выставки.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.